契丹早期历史再讨论

Revisiting the Early History of the Khitan People

-

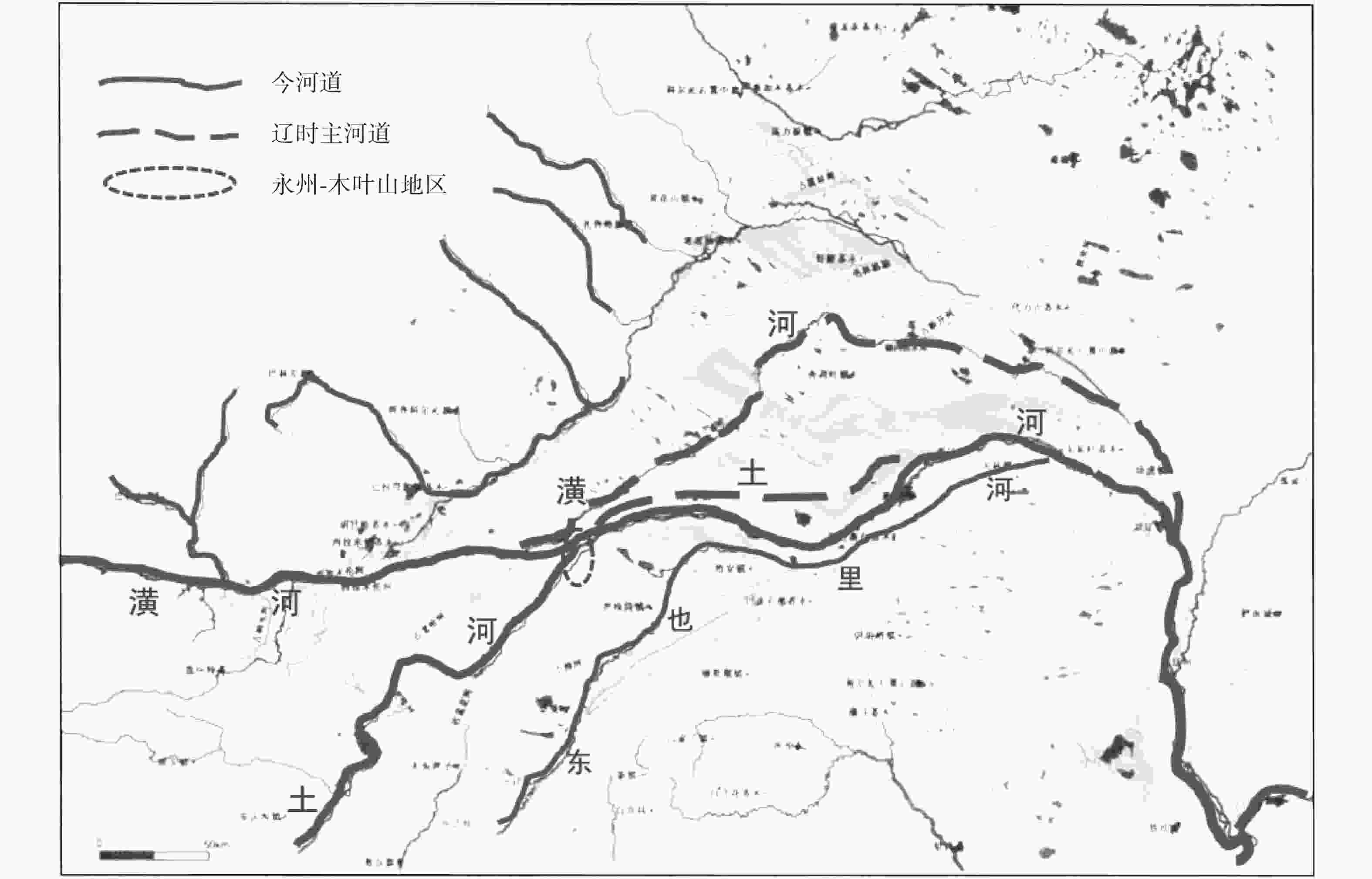

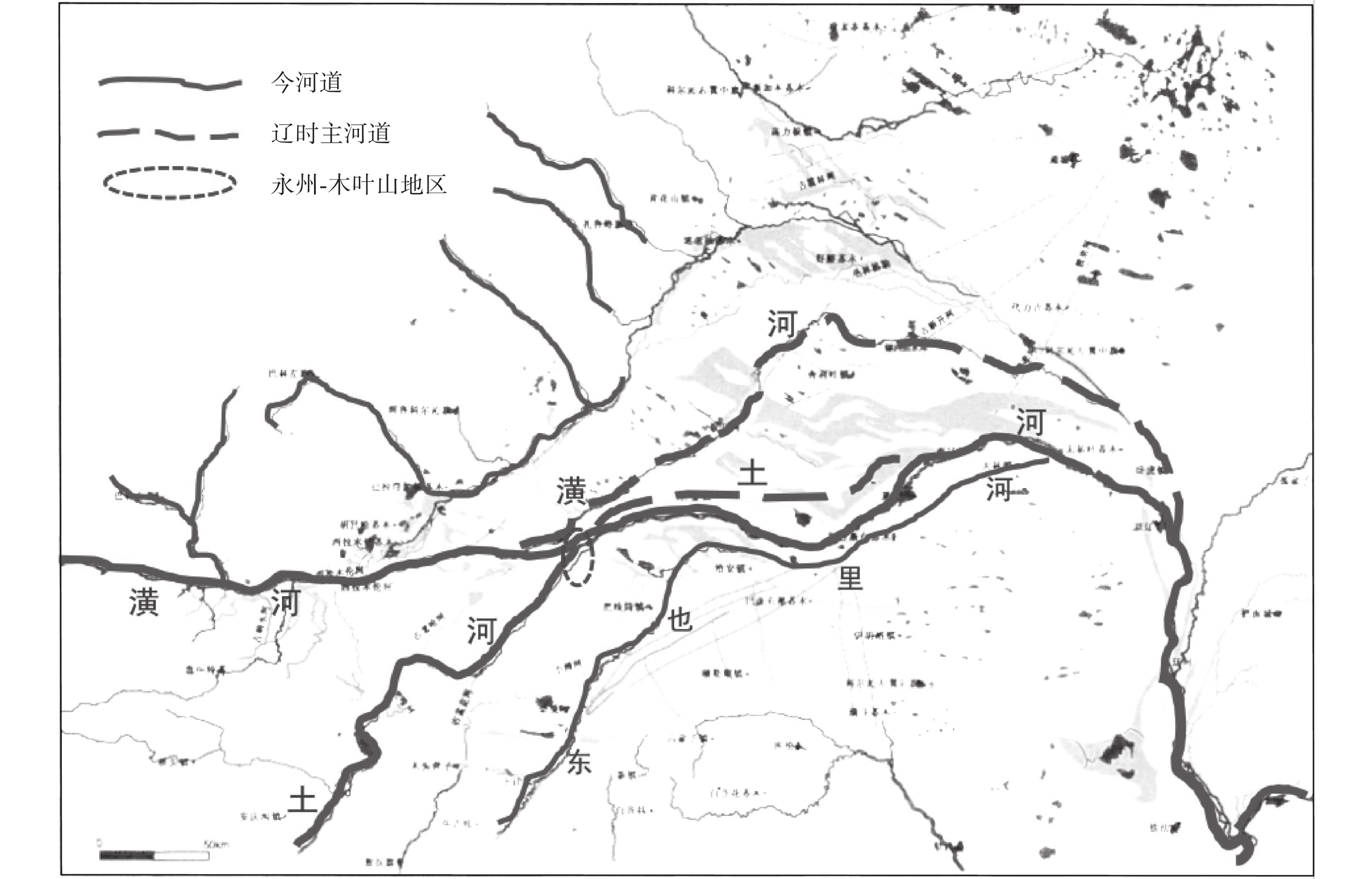

摘要: 近几年来对元修《辽史》的史源学探讨,把我们对《辽史》中各种相关记载的辨析与释读提高到一个全新认识层面。据此把后来称为“迭剌/律”的辽宗室所在部落关于自身的历史记忆,与活动在他们以南、自北魏起始的中原王朝正史记录中契丹人“基本核心”的史迹重加整合,从而揭示出:契丹部在7世纪中叶已攘夺奚人位于潢水流域的衙帐;辽皇室所在部是以奚人乙室活附属部落的身份,于8世纪中叶加入契丹主体的政治军事活动里去的;契丹遥辇部在大贺氏时代曾移牧老哈河,故该河在辽代记忆中又因遥辇之名而称北也里没里;而辽宗室所在部则因于9世纪下半叶驻牧东遥里水,遂以地为号而名迭剌。Abstract: Recent efforts on textual criticism of The History of Liao Dynasty (《辽史》) have elevated our understanding and interpretation of its reliability to a new level in general. Building on these new developments, this paper attempts to reconstruct and reintegrate the later historical memories of the Liao royal clan itself and the outsiders’ records kept in official histories of China’s central dynasties since the Northern Wei regime about the core group of the Khitan people located in the West Liao region, to the south of the early pastoral land of the tribes led originally by the Liao royal clan, in order to elucidate some facts hitherto unclarified in the early history of the Khitan people.

-

Key words:

- Lyiooha Mören /

- Yi-la /

- textual criticism of “The History of Liao Danasty”

-

下载:

下载:

沪公网安备 31010102003103号

沪公网安备 31010102003103号