政治危机何以形成:一项基于自由政体学说的理论分析

作者简介:包刚升,复旦大学国际关系与公共事务学院副教授(上海 200433)

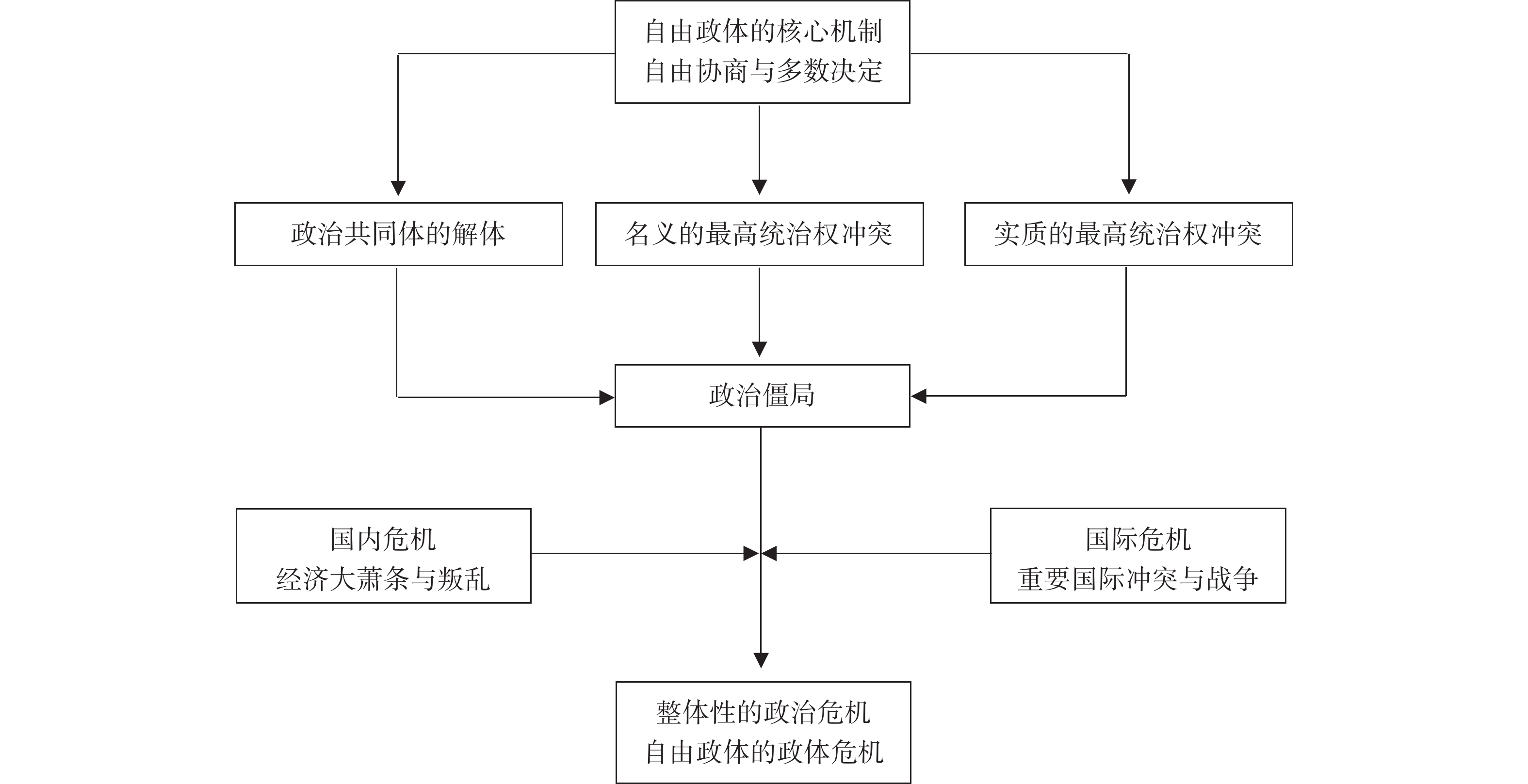

摘要: 尽管自由民主政体有时会遭遇政治僵局与政治危机,但出乎意料的是,自由政体学说竟然缺少一套关于政治僵局与政治危机的理论。自由政体学说把自由协商和多数决定作为核心的政治决策规则,但这种规则有可能遭遇三种典型的政治僵局:政治共同体的解体、名义的最高统治权冲突和实质的最高统治权冲突。如果一个陷入政治僵局的自由政体同时还需要应对经济危机、政治叛乱或外部战争等政治压力时,就可能出现整体性的政治危机或政体危机。然而,实际上,自由政体学说拥有防范和克服政治危机的丰富理论资源,包括国家理论、制度理论、法治理论、政体防卫理论与紧急状态理论等。借助这些理论资源,自由政体应该有能力来预防、克服可能的政治僵局与政治危机。

Why Do Political Crises Take Place:A Theoretical Analysis Based on the Liberal Polity Doctrine

- Available Online:

2019-11-01

Abstract: Liberal democracies sometimes have to face political deadlock and political crisis, however, the liberal polity doctrine, unexpectedly, lacks a theoy of political deadlock and political crisis. Free negotiation and majority decision are usually regarded as the core rules of political decisionin the liberal polity doctrine, but these rules may encounter three typical political stalemates: disintegration of the political community, nomial conflict on the supremacy, and virtual conflict on the supremacy. If a political regime in a political deadlock, simultaneously,has to cope with economic crises, political rebellions,or external wars, there might be a holistic political crisis or a total regime crisis.But the liberal polity doctrine actually has rich theoretical resources to prevent and overcome political crises, including state theory, institutional theory, theory of rule of law, defensive democracy theory, theory of state of emergency, and so on. Based on these theoretical resources, the liberal polity is more likely to prevent and overcome potential political deadlock and political crisis.

下载:

下载:

沪公网安备 31010102003103号

沪公网安备 31010102003103号