新中国农业合作化生产绩效研究

Study on the Cooperative Movement and the Agricultural Productivity in New China

-

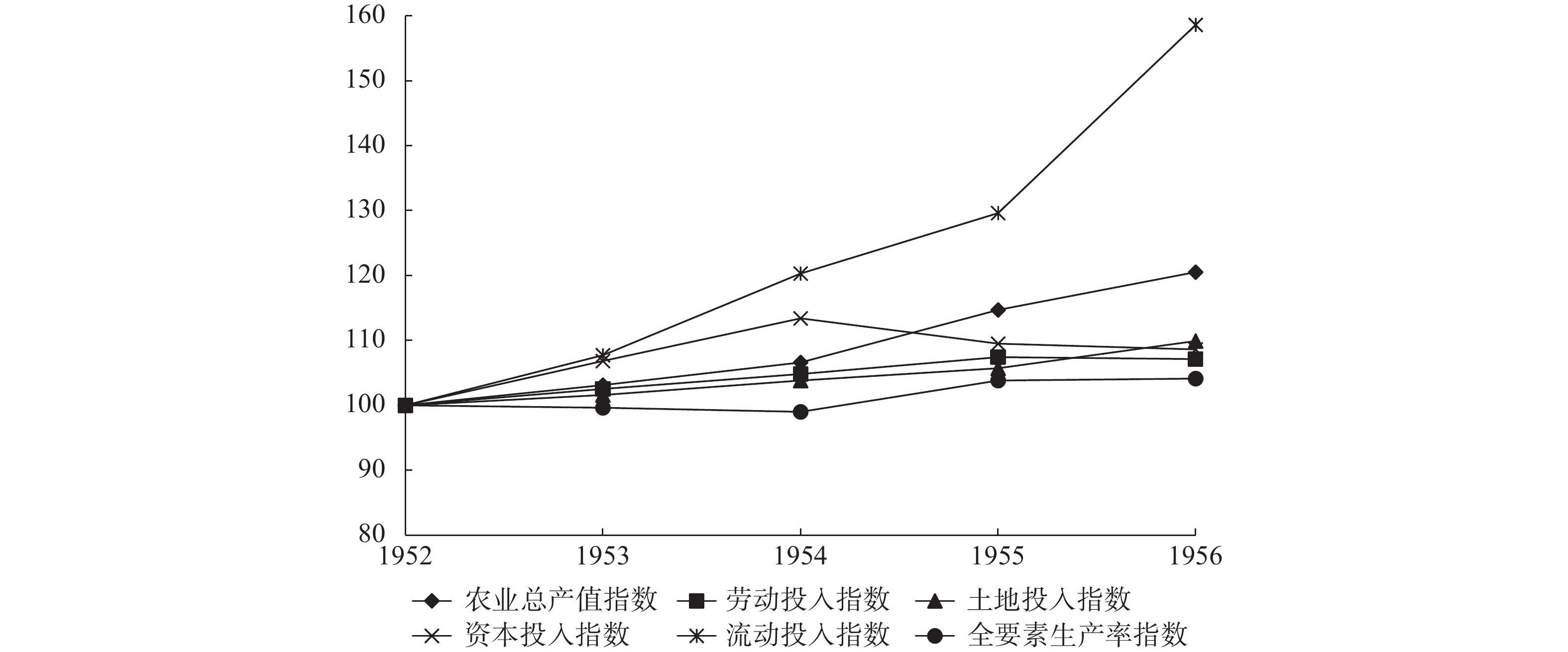

摘要: 关于新中国农业合作化的生产绩效问题,学界仍存分歧。从理论分析可得出,合作化产生规模收益和监督成本,其净效益取决于两者之差;自由退出权可降低监督成本提高净收益。以不同合作组织的参与率来衡量合作化程度,通过运用1950−1956年省级面板数据的实证检验发现:互助组与单干户的生产率没有显著差别,初级合作社和高级合作社的生产率则低于单干户,合作社绩效与其规模呈倒U型关系、与劳动报酬份额呈反比。合作化运动越激进的地区农业生产效率越低。其中,新解放区的合作组织效率比老解放区低,中农富农转社员比例高的地区合作组织的效率较低。从理论和实证两个层面分析不同合作组织的效率,对当前中国农业是走小农经济还是规模化经营的争论有借鉴意义。Abstract: The impact of socialist transformation of agriculture in new China is still controversial. Theoretically, cooperative brings both scale effect and supervision cost, while the right of free exit can reduce supervision cost and raise net revenue. Using the provincial data from 1950 to 1956, we find that the efficacy is indifferent between household farming and mutual-aid team, but the productivity of primary and advanced cooperative is lower than household farming. The efficiency of cooperative shows an inverse U shape relationship with its scale. The new liberated regions or the regions where more kulak and middle peasants transform into cooperative member see lower productivity than their counterparts for the policy radicalism.

-

Key words:

- cooperative movement /

- policy radicalism /

- productivity

-

表 1 变量的统计性描述

变量 观测数 均值 标准误 最小值 最大值 单位 数据来源 农业生产总值 133 3.05 0.99 0.59 4.42 亿元 a 农业人口 133 6.73 1.35 3.60 8.65 万人 a 互助组参与率 133 0.33 0.25 0 0.86 100 b 初级合作社参与率 133 0.07 0.13 0 0.66 100% b 高级合作社参与率 133 0.11 0.29 0 0.99 100% b 农作物播种面积 133 8.09 1.02 5.85 9.59 千公顷 c 大牲畜 133 5.19 0.98 2.67 6.67 万头 c 人均耕地面积 133 3.09 1.999 0.08 8.74 亩/人 d 解放时间 133 15.88 5.99 1 25 月 e 中农富农转社员比例 101 0.07 0.09 0 0.33 100% f 初级社每社户数 133 33.08 12.78 22.1 79.4 户/社 g 初级社劳动报酬占比 133 0.47 0.04 0.40 0.56 1 g 高级社每社户数 121 278.6 111.77 78 458 户/社 g 高级社劳动报酬占比 121 0.62 0.05 0.52 0.74 1 g 数据来源:a国家统计局统计司:《全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编(1949−1989)》,北京:中国统计出版社,1990年;b《当代中国农业合作化》编辑室(1992):《建国以来农业合作化史料汇编》,北京:中共党史出版社,1992年,第1355−1381页;c国家统计局国民经济综合统计司:《新中国五十年统计资料汇编(1949−1999)》,北京:中国统计出版社,1999年;d农业部计划局:《农业经济资料手册(内部资料)》,1959年;e李新、陈铁健,《1947−1949最后的决战》,《中国新民主革命通史》第12卷,上海:上海人民出版社,2001年;f国家统计局:《1954年全国农家收支调查资料》,1956年,第2−6页;g国家统计局:《1956年全国24个省、市、自治区农业生产合作社收益分配调查资料》,1957年。 表 2 合作化运动与农业生产(因变量:以不变价格计算的农业生产总值对数)

自变量 (1) (2) (3) (4) 互助组参与率 1.092*** 0.377*** 0.107* −0.048 (0.401) (0.120) (0.056) (0.061) 初级合作社参与率 0.862 0.404** 0.139** −0.267** (0.670) (0.179) (0.067) (0.135) 高级合作社参与率 0.466 0.164* 0.085** −0.311** (0.345) (0.095) (0.042) (0.147) 农业人口对数 0.071* 0.184** 0.126 (0.038) (0.083) (0.077) 大牲畜对数 0.138*** 0.491*** 0.329*** (0.039) (0.093) (0.095) 农作物播种面积对数 0.803*** 0.487*** 0.152 (0.044) (0.110) (0.126) 人均耕地面积 −0.083*** −0.038 0.047 (0.017) (0.034) (0.038) 常数项 2.578*** −4.546*** −4.242*** −1.413 (0.187) (0.213) (0.759) (0.943) 省份固定效应 N N Y Y 年份固定效应 N N N Y 观测数 133 133 133 133 省份数 22 22 22 22 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的统计显著性水平,括号内的数字为标准差,以下各表同。 表 3 合作社规模与分配对农业生产的影响

变量 1952−1956年(初级社) 1954−1956年(高级社) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 合作社每社户数 1.934* 0.189 0.004*** 0.004*** (1.037) (0.234) (0.001) (0.001) 合作社每社户数平方 −0.018* −0.002 −0.000*** −0.000*** (0.010) (0.002) (0.000) (0.000) 合作社劳动报酬占比 −0.511 −0.139** −0.011 −0.010* (0.366) (0.064) (0.008) (0.005) 互助组参与率 −0.040 −0.040 −0.040 0.566* 0.980** 0.660** (0.078) (0.078) (0.078) (0.302) (0.412) (0.297) 初级社参与率 −0.193 −0.193 −0.193 0.105 −0.131 0.186 (0.148) (0.148) (0.148) (0.454) (0.611) (0.441) 高级社参与率 −0.202 −0.202 −0.202 −0.101 −0.665 −0.063 (0.166) (0.166) (0.166) (0.438) (0.584) (0.424) 其他控制变量 Y Y Y Y Y Y 双向固定效应 Y Y Y Y Y Y 观测数 102 102 102 54 54 54 省份数 22 22 22 18 18 18 表 4 不同地区合作组织效率的比较(因变量:农业生产总值对数)

自变量 全样本 老解放区 新解放区 全样本 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 互助组参与率 −0.048 0.078 −0.257*** −0.103 −0.088 −0.128* (0.061) (0.095) (0.075) (0.070) (0.069) (0.071) 初级合作社参与率 −0.267** −0.438** −0.618*** −0.394** 0.032 −0.526*** (0.135) (0.223) (0.227) (0.165) (0.240) (0.186) 初级合作社参与率 −1.722** ×中农富农入社比例 (0.721) 高级合作社参与率 −0.311** −0.134 −0.551*** −0.389** −0.035 −0.473** (0.147) (0.399) (0.212) (0.187) (0.234) (0.193) 高级合作社参与率 −0.393§ ×中农富农入社比例 (0.264) 中农富农转社员比例 −60.644*** −44.636* −47.668** (22.821) (23.192) (24.207) 解放时间 −0.065* −0.224* −1.004*** −0.285*** −0.208* −0.220* (0.038) (0.136) (0.274) (0.108) (0.110) (0.115) 其他控制变量 Y Y Y Y Y Y 双向固定效应 Y Y Y Y Y Y 观测数 133 61 72 101 101 101 省份数 22 9 13 17 17 17 注:§表示p = 0.138。 -

下载:

下载:

沪公网安备 31010102003103号

沪公网安备 31010102003103号