-

消费文化全球化是全球化研究的一个分支。消费文化全球化的一个核心观点是认为随着西方的消费文化向全球扩散,非西方国家或发展中国家会模仿西方的消费文化。①学者们意识到,西方的消费文化向非西方的发展中国家的扩散,并不是让后者变得与前者完全一样(同质化),而是一种全球本地化过程或文化杂交化过程。②西方消费文化在向非西方国家或发展中国家扩散的过程中,与后者的本地文化传统发生了交互作用,糅进了本地文化的内容,从而发生了变形,这与西方的消费文化有所区别。

但是,迄今为止,学者只是描述了文化的全球本地化或文化杂交化过程,还没有解决西方消费文化在发展中国家的全球本地化或杂交化是如何发生的问题。本文试图分析全球化过程中,一个国家或一种文明是如何处理与其他文明的关系的?它在处理与其他国家或文明的关系的时候,存在什么样的机制?

我认为,一个文明在处理与其他文明的关系时,存在四种不同的理想类型。第一,文明征服机制。这种文明中的人们认为自己所属的文明是世界上最优越的文明,因此,需要用这种文明去征服和改造其他低级文明。第二,文明拒斥机制。这是弱小文明抵御其他文明对自身威胁的机制。这种文明担心自己的文明被其他文明所替换或吞没,采取了自我封闭、拒绝与其他文明交往的方式来保证自己文明的安全。第三,文明框架替换机制。即:用外来文明的框架替换所属文明的框架,并把所属的传统文明降格为元素,从而整合到这个被替换过的文明框架中。第四,文明框架延续机制。即把所属的传统文明作为基本框架,然后依据这个框架来处理与其他文明的关系。如果其他文明存在与该框架兼容的元素,那么这些元素就可以吸纳到这个框架中。反之,如果其他文明的元素与这个框架不兼容,那么,这些元素就要拒斥。

尽管上述每一种机制都值得深入探讨,但鉴于篇幅的限制,本文集中分析第四种机制对文化全球化、尤其是消费文化全球化的影响。本文将从消费文明的角度来分析中国如何处理自身文明与其他文明的关系,并由此揭示中国的现代化进程何以呈现为中国式现代化。

-

认同或关于“我(们)是谁”的身份感(identity)不但是一个人安身立命之根基,而且也是拥有共同认同的人们之间凝聚力的一种来源。我们可以在不同的范围内与其他人拥有共同的认同。拥有相同认同的人群的范围或规模,可以称为“认同单位”。人们的认同单位可大可小。它可以小到一个村,也可以大到一个区域(如欧洲)。将认同单位从小到大依次排列在一起,宛如一个阶梯,它可以称为“认同梯级”。不同大小的认同单位则依据从小到大的原则依次位于从下到上的不同梯级中。在特定时刻,人们究竟唤起哪一个梯级的认同,取决于具体情况。

文明认同处于认同梯级的高端。在许多情形下,文明认同可以超越民族认同或国家认同的范围。例如,伊斯兰文明认同就超越了国家认同(伊朗、伊拉克、阿富汗、科威特、沙特阿拉伯、巴基斯坦、北非等国)的范围。西方文明同样也是欧洲、北美和大洋洲的多个国家的文化的组合体。显然,认同作为一种社会归类③,既可以把不同范围内的“我们”聚合在一起,也可以把不同范围内的“他们”区隔出去。

从低梯级认同向高梯级认同转换的动力包括双边整合动力和双边区隔—单边整合动力。一方面,由于小认同单位之间的人们之间存在分工和交换,需要进行合作。而合作过程会导致合作双方强调彼此之间的某种一致性,进而导致认同单位扩大,认同梯级升级。另一方面,更高梯级的认同被唤起,还有可能源于双边区隔—单边整合的动力。在这种情境中,某个认同单位受到其他认同单位成员的攻击或欺凌,会唤起那些与前者具有某种文化相似性的其他认同单位(如国家)的成员的认同上升到更高的梯级,并帮助前者来应对后者。例如,1993年6月,当美国总统克林顿下令轰炸巴格达时,除了沙特阿拉伯和海湾酋长国保持沉默外,其他穆斯林政府(包括埃及)和居民都谴责美国的“侵略”。在这个时候,这些国家穆斯林的伊斯兰文明认同被唤起。④

-

陈志武认为,文明既可以作为名词,也可以作为形容词。“作为名词的‘文明’,指的是特定群体过去所做的一系列创新的集合体,这些创新为该群体带来了生存秩序。”文明包含“创新”和“秩序”两方面内涵。而作为形容词的“文明”则是暴力与野蛮的反义词。⑤文明的形成不但是源于人类提高生产率的需要(因而需要生产技术创新),而且是为了化险或避险(如暴力风险)的需要(因而需要秩序)。⑥既然文明给人们带来创新和秩序,人们对其所属文明便会加以接受,这就是文明认同。文明与文明之间存在区别,意味着不同文明体系中的人们有着不同的文明认同。

然而,文明与文明之间会相互借鉴各自的文明元素。例如,在西方,陶瓷、火药、印刷术和指南针均来源于中国文明,所使用的0—9的数字来源于阿拉伯文明。在中国,公历、公司制度、专利制度、股票、科学技术及产品(汽车、飞机、计算机等)、西医等文明元素源于西方文明。鉴于文明之间的相互借鉴现象,应该得出文明趋同的结论。但事实并非如此。即便日本在明治维新时期实行了“脱亚入欧”的政策,也依然无法与西方文明完全融合,它依然被西方人界定为日本文明。⑦为什么文明之间的相互借鉴没有导致文明的同质化,而是各自依然保持某种程度的异质性呢?这要从认同结构的视角来寻找答案。我们可以从结构—功能属性来揭示文明认同的构成。

依据结构—功能属性,文明认同可以区分为两个维度:框架性认同和元素性认同。框架性认同指的是人们对文明认同的资源进行组织和整合的认同框架。文明认同是处于不断发展中的,需要不断吸纳其他文明的元素。负责对这些外来文明元素进行选择和过滤的框架,就是认同框架或框架性认同。它在认同资源整合过程中发挥了“过滤网”功能:与认同框架兼容的元素得以吸纳,而与认同框架不兼容的元素被排斥。元素性认同则是从其他文明中吸取的、被整合到自身所属的文明中的元素(如中国的茶叶被吸纳到英国的文明中)。所以,在本文中,如果没有特别说明,元素性认同均指对其他文明的元素的接受、采纳和认同。元素性认同并不意味着人们的认同替换。一个喜欢吃中餐的英国人并不会因为吃中餐就自认为自己是中国人,因为他或她的框架性认同依然是英国人的。

但是,元素性认同至少意味着,当人们从某个其他文明采纳和接受某个文明元素的时候,他们对该文明中的这个元素是有好感的。一方面,它可以被吸纳到自己所属的文明中,充实自己的文明;另一方面,对这个元素的采纳和接受,至少意味着对某个其他文明的某个元素或成分的肯定和接受。但对这个元素的采纳未必会提升对其他文明的整体性的肯定程度。在一些情形下,对某个其他文明的某个元素的肯定与对该文明的整体否定可以共存。但我们也不能排除这样的情况:因为采纳和接受了某个其他文明的某个元素,所以人们提升了对该文明的整体性的肯定程度。

-

从文明认同演化的角度看,每一个文明都经历了吸纳其他文明的一些元素和抛弃文明内部一些元素的现象,这源于文明元素比较。一方面,其他文明的某个元素弥补了自身所属文明中的空缺,具有功能弥补的作用。例如,在历史上,中国的印刷术被西方采纳,弥补了西方早期文明在印刷技术上的空缺。另一方面,其他文明的某个元素与自身所属文明中的对应元素相比,具有更强的功能或效率。例如,电报在西方出现后,其他文明纷纷引进电报技术,放弃了飞鸽传信或骑马传信的传统文明元素。

由此可见,效率逻辑成为文明认同变迁的一个重要的动力。它不但导致现代文明元素(主要是工业化或技术化产品)越来越多地渗透到每一个文明认同中,而且也导致每一个文明放弃了越来越多的传统文明元素。这些传统文明元素被放弃,是因为它们存在可替代性:有更好的元素可以替代它们。这些元素之所以更好,是因为它们让我们的经济、文化、社会和政治活动的效率更高,从而提高了我们的生活质量。

效率逻辑之所以决定了元素性认同空间的扩大,是因为不同文明认同中的一些元素,存在可比较性或可通约性。而比较的标准,就是效率(更高的投入产出比)或质量(更好的体验)。而现代化、工业化和科学技术所提供的元素,则大大提高了人类从事各种活动的效率和体验。这些元素让传统文明的一些元素在效率和体验上相形见绌,因此,它淘汰了一些传统文明元素。比如:电灯淘汰了煤油灯,汽车淘汰了马车,洗衣机淘汰了洗衣板,手机淘汰了家书……在某种意义上,现代化就是日常生活的去传统化的过程,因为许多传统文明元素被扬弃。

但是,对其他文明的元素性认同空间的扩大并不意味着原有的文明认同的衰落或消亡。恰恰相反,依据亨廷顿的论述,当代文明认同趋于增强。文明认同的趋强,则是因为文明与文明之间依然存在边界。⑧而文明之所以可以区分,是因为文明与文明之间存在一些不可比较或不可通约的元素。正是这些不可比较或不可通约的元素,让文明与文明之间存在差异性、独特性和不可替代性。例如,究竟是米饭好吃,还是面包好吃,很难有一个客观的谁高谁低的评价标准。米饭和面包的口味偏好之间不存在高下之分,它们是相对的。人们对它们的偏好由人们从小形成的习惯所决定。

正是不可通约的文明元素,构成文明的框架性认同的内核元素或象征元素。例如,共享的历史神话和文化渊源、共同的宗教、信仰和价值观念、共同的制度、共同的生活习惯等等。文明与文明之间的历史渊源、信仰、价值、仪式和习惯是不可通约的,并使得文明与文明之间有区分度。这些显示文明区分度的元素组合,构成了文明认同的框架,即框架性认同。它决定了文明内部的人们关于“我们是谁”的集体认同。

尽管框架性认同并不是铁板一块,也会发生变化,但框架性认同依然构成变动的文明认同之锚。通常来说,文明认同的变化,往往从元素性认同开始。随着文明与文明之间互动的增强,从其他文明中借鉴的文明元素也在增多。这意味着从其他文明中采纳的元素或者填补了文明内部的空缺,或者比文明内部某个相对应的元素更好,从而导致文明内部某个元素的替换(如用手电筒替代火把来照明)。不论元素性认同的空间如何扩大,只要框架性认同没有发生危机或变化,那么,文明认同就依然具有某种程度的稳定性和延续性。

可见,在全球化过程中,文明认同延续的一种模式,是把文明认同区分为框架性认同和元素性认同。框架性认同支配了人们对所属文明的认同,并构成人们对其他文明元素进行过滤、选择和采纳的筛选标准。而元素性认同则是从其他文明中采纳对自己有利的元素。正是由于人们对自身所属的文明具有框架性认同,所以,人们不会形成对其他文明的整体性认同,而只会对其他文明的元素形成认同,即元素性认同。元素性认同是建立在自身的框架性认同的基础上的,并受到框架性认同的约束和支配。

-

不同的文明认同状况会导致不同的消费文明类型。如前所述,在文明延续模式中,文明认同包括对所属文明的框架性认同和对其他文明的元素性认同。在逻辑上,我们只能对一种文明持有框架性认同。在形成了对某种文明的框架性认同的前提下,我们对该文明之外的其他文明的态度,要么是敌对或蔑视的,要么是友好的。而友好的体现之一,就是吸收、借鉴和采纳其他文明的某些元素,让它们融入到我们的文明之中。这就是对其他文明的元素性认同。

(对所属文明的)框架性认同与(对其他文明的)元素性认同的关系模式,可应用于对全球化背景中消费文明的延续模式的分析。任何一个文明都不是孤立的,都要处理与其他文明的关系。我们可以把某个文明中的消费生活方式系统称为消费文明,而不是消费文化。之所以如此,是因为在当代社会科学文献中,消费文化特指伴随现代性而来的、借助符号刺激和其他促销手段而形成的大众化消费模式(它常常可以与“消费主义”互换)。消费文明概念比消费文化概念的外延更广。消费文化属于消费文明,是其中的一个部分,但消费文明不等于消费文化,后者仅属于当代社会。

每一个消费文明都包括传统的维度(从传统上延续下来的消费生活方式)和与其他消费文明的互动、交融的维度(从其他消费文明中采纳消费生活方式元素)。前者构成所属文明的总体性框架认同的一部分,后者构成对其他消费文明的元素性认同。就某一个消费文明来说,它并不是在所有时候,都对其他消费文明元素的采纳持有相同的肯定态度(即元素性认同)。人们对待其他消费文明元素的态度,会因为人们对所属文明的框架性认同的变化而变化。

在不同的历史情境中,框架性认同和元素性认同均会产生变化。而我们的框架性认同的强与弱,会影响我们对其他文明元素的选择和采纳。而其他文明元素的选择与采纳,又与它们和我们所属文明中的对应元素的比较结果(效率与质量)有关。当外来文明的元素在质量或效率上比所属文明的对应元素更高时,我们可能会用前者替换后者(对其他文明的元素性认同)。当这种替换超过一定的界限,就可能会弱化我们原有的框架性认同,甚至导致一些人试图更改框架性认同,从而增加对外来文明的元素的采纳。但出于文明传承的需要,在某些情形下,相关方会采取行动来维护或强化原有的框架性认同,以抵御外来文明元素的冲击。而框架性认同的强化,则可能导致两种不同的结果:或者它会反过来限制或减少对其他文明的元素性认同,或者它在强化到足以抵御外来文明元素的冲击之后,人们的文明自信提高,并继续接受对其他文明元素的采纳。而处于边陲地带的居民,不但与其他文明的交往较少,而且与所属的主流文明的交往也较弱,因而同时显示出对所属文明和其他文明的弱认同。

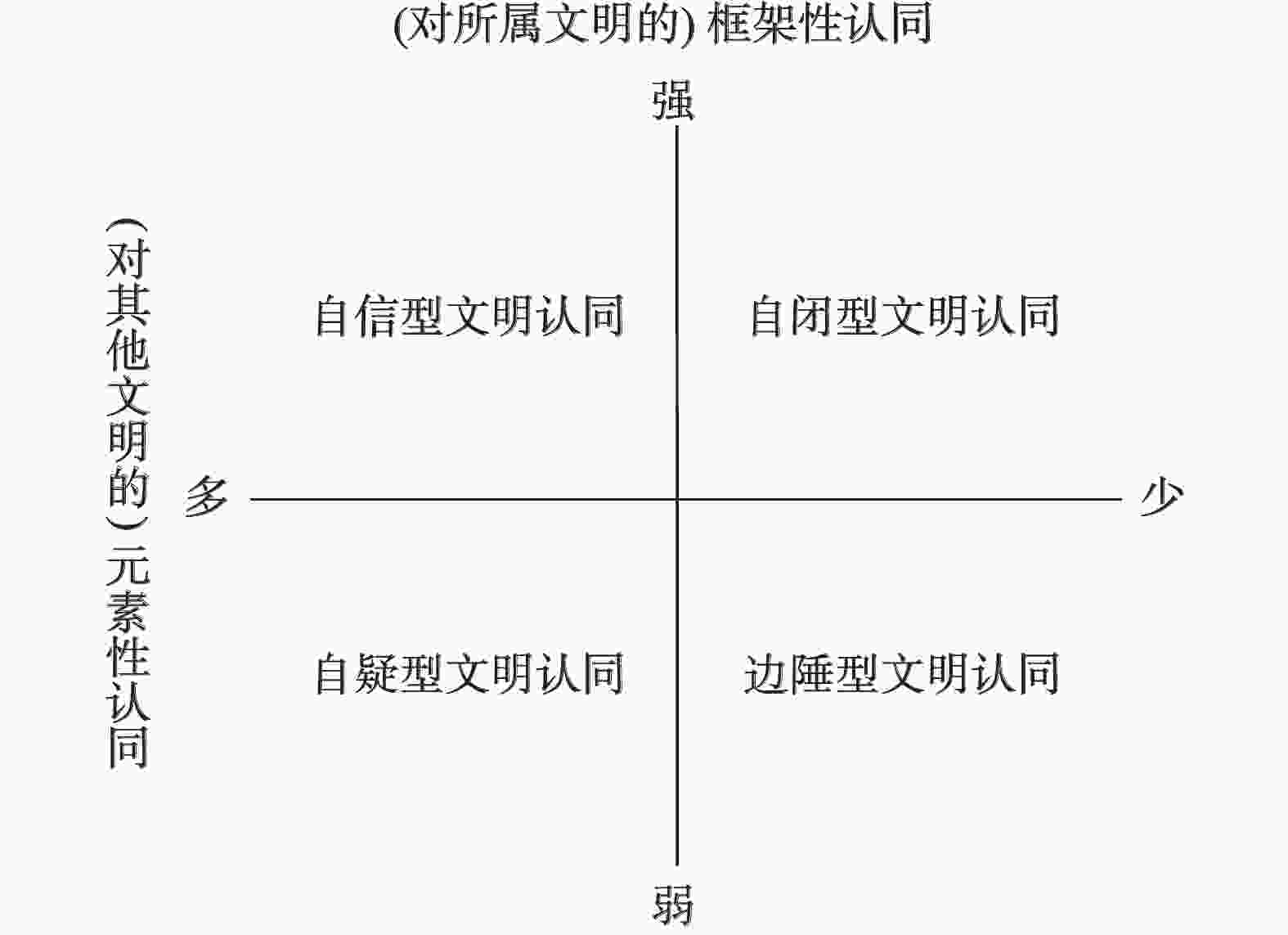

将对所属文明的框架性认同的强与弱与对其他文明的元素性认同的多与少加以交互组合,可以形成四种文明认同的理想类型(图1):

这四种不同类型的文明认同,以不同的方式分别影响了消费者对其他消费文明元素的态度。文明认同之所以影响我们对其他消费文明元素的态度,是因为文明认同是社会团结的体现。而社会团结可以分为机械的社会团结和有机的社会团结。㉞机械的社会团结往往是排外的,与之对应的文明认同类型就是自闭型文明认同。它要么认为自己的文明为世界最优,把所属文明之外的其他“文明”看作是“未开化”而加以鄙视,或者因为惧怕其他文明元素的“入侵”而对自己的文明认同构成威胁。而有机的社会团结是开放的,与之对应的文明认同类型就是自信型文明认同,它不惧怕采纳其他文明的元素。一旦社会团结较弱,那么我们就可能对自身所属的文明产生怀疑,并向往其他文明,进而大量吸收和采纳其他文明的元素,与之对应的文明认同类型就是自疑型文明认同。社会团结较弱的另外一种情形则是对所属的主流文明的归属感较弱而导致的对主流文明的某种程度的疏远。与之对应的文明认同类型是边陲型文明认同,它多半是少数民族的认同。由于地处边陲,他们对其他(如西方)文明的元素的采纳度也较低。

-

就中国而言,在上述四种理想类型的文明认同中,除了边陲型文明认同外,其他三种文明认同,即自闭型文明认同、自疑型文明认同和自信型文明认同,正好对应了中国的不同历史时期:古代、近代和当代。所以,在接下来的篇幅中,不再讨论边陲型文明认同。如果把中国历史分为古代(鸦片战争之前)、近代(从鸦片战争到1949年)和当代(1949年至今),那么,与古代中国大致对应的是自闭型文明认同,与近代中国大致对应的是自疑型文明认同,与当代中国大致对应的是自信型文明认同(其形成本身经历了一个过程)。而文明认同的类型不同,所导致的消费文明类型也不同,具体体现为中国消费者在处理其他消费文明元素时的态度与行为模式差异。接下来的论述不是经验实证性的历史研究,而是基于理想类型方法对中国不同历史阶段的消费文明差异的轮廓性描述。

-

在历史上,每一种文明都存在种族中心主义⑨,把自己看作是文明的中心⑩,并与野蛮的边缘对立起来。一方面,人们有一种文化优越论。另一方面,人们又把与自己不同的他者看作是低人一等的野蛮人,中国也不例外。早在公元前,《礼记》(公元前3世纪)、《山海经》(公元前4世纪)、《淮南子》(公元前2世纪)都有对地处边缘的野蛮人的描述。⑪在农业经济的条件下,社会分工不发达,不同地方、种族和国家之间的贸易往来并不多,功能上的相互依赖性较低⑫,这导致了自给自足的经济模式和生活观念。由于文明优越感导致对其他“文明”的鄙视,人们形成了自闭型文明认同。

这种自闭型文明认同的特征在于人们沉浸在把自己所属文明看成是世界上最高级的文明的想象之中。由于自认为所属的文明最优越,因此,人们习惯于用居高临下的姿态来审视其他种族的文化,并希望其他种族来学习和模仿自己所属的文明。在这样的心境中,拥有自闭型文明认同的人,并不屑于向其他文明学习。他们认为,边缘的“野蛮人”的一切都是野蛮的、不开化的,因此,作为文明中心的中国,没有必要向“野蛮人”学习。在总体上,传统中国的文明认同没有给对其他“文明”的元素性认同留下太多空间。

中国自古就有华夏中心的“天下观”,认为天下是以中国为中心的,其他都是边缘,而地处边缘的人们则被妖魔化为“禽兽”、“人面兽心”或“野蛮人”。⑬乾隆五十七年(1792年),英王以为乾隆皇帝(1711年9月25日—1799年2月7日)祝寿为名委任马戛尔尼为特使和斯当东为副使,率领700多人的船队启程访问清帝国,历时11个月之久,于次年到达。马戛尔尼将英王乔治三世委托的信函转交乾隆,希望中国向英国开放门户和市场,改变中英贸易不平衡状况(英国从中国进口的商品较多,而中国从英国进口的商品很少,且多为皇家使用)。⑭乾隆皇帝则回绝了英方的要求⑮,并写了一封“敕谕”托马戛尔尼带给乔治三世,乾隆皇帝表示,中国不稀罕英国的小巧装置,不需要英国的工业制品。⑯他写道,“天朝扶有四海,惟励精图治,办理政务;奇珍异宝,并不贵重。尔国王此次赍进各物,念其诚心远献,特谕该管衙门收纳。其实天朝德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有,尔之正使等所亲见。然从不贵奇巧,并无更需尔国制办物件。”⑰时隔23年,清嘉庆二十一年(1816年),英国又派特使阿美士德率团访问中国。因阿美士德拒不跪拜,嘉庆皇帝大怒,下旨要求英使离开北京回到英国,并给英国国王颁发了一封“敕谕”,说道:“天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。”⑱虽然在传统社会,国与国之间存在贸易往来,但在总体上,中国对外贸易规模并不大。华夏文明优越论让英国的工业品无法进入中国皇帝的“法眼”,导致中国权力集团拒绝接受西方“文明”的元素。其结果就是中英贸易的失衡。

可以说,在鸦片战争之前,中国人对西方消费文明并没有、或者只有微弱的“元素性认同”。自闭型文明认同对其他文明的元素的吸纳产生了阻止、限制和制约作用。而中国历史上长期实行的海禁政策,也在很大程度上限制了外国产品的进入。这种自闭型文明认同让中国人的消费生活在很长的历史阶段总体呈现出自给自足的特征,很少依赖国外的产品。可以说,古代历史中,中国人对外国消费文明的元素性认同的程度比较低。

-

自疑型文明认同起源于所属文明与其他文明在可比较、可通约的元素的比较上,逊于或不如其他文明,从而导致对所属文明的框架性文明认同(对所属文明中不可通约元素的认同)的怀疑和动摇。而这种怀疑和动摇,反过来促进了对其他文明中更强或更好的元素(与所属文明的对应元素具有可比较性)的接受和采纳。当对其他文明的元素的采纳超过一定界限,就会危及对所属文明的框架性认同。后者有时会触发对其他文明的元素的抵制。但这种抵制的效果常常是有限的。

雷颐详尽地研究了19世纪中叶西方人的到来,尤其是鸦片战争的爆发,使得中国的文明优越论受到威胁。第一次鸦片战争(1840—1842年)结束的结果是《南京条约》的签署(1842年8月29日),香港被割让给英国,并向英国开放了五个居留和通商口岸(广州、福州、厦门、宁波、上海)。鸦片战争后,面对国家生存危机,中国的一些知识精英(如林则徐)提出要“师夷长技以制夷”,但遭遇强烈的反对和强大的阻力,认为这是对“天朝上国”的大不敬,是崇洋媚外和卖国行为。⑲尽管如此,以学习西方的科学技术,发展工业制造业为目标的“洋务运动”,还是在曾国藩、左宗棠、李鸿章等汉族官僚的推动下展开。但是,洋务运动每推进一步,每引进一个新的器物(如电报、铁路等),都遇到强大的阻力,引起很大的争议。福建水师在中法马江战役(1884年8月)中几乎全军覆没后,朝廷才同意建立海军。李鸿章利用海军衙门成立的时机,说服朝廷同意修建铁路(军舰所用燃煤依赖铁路运送)。⑳由于支撑西方的坚船利炮、电报、铁路的是自然科学知识,因此,想要“师夷长技以制夷”,就要学习西方的自然科学。但鸦片战争之后一段时期,中国的知识精英依然只奉儒学经典为正统知识,鄙视西方的自然科学,视西方的技术为“奇技淫巧”。㉑尽管如此,在洋务运动获准以后,洋务派办的学校开始向学生教授自然科学知识。19世纪末兴起的维新运动,推崇学习西方自然科学知识,提升了社会范围内对自然科学知识的接受度。1897年秋季的科举考试还首次将自然科学知识纳入考试内容。1904年,清廷颁布《奏定学堂章程》,将自然科学知识规定为学校课程。㉒

虽然鸦片战争动摇了自古以来的华夏文明优越感,中国精英群体不得不采取“师夷长技以制夷”的策略,并逐步引入西方文明元素。但精英群体中的文明优越感依然还在。给予这个群体的文明优越感致命一击的是甲午战争。梁启超评论说:“唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”㉓中国在甲午战争中败于千百年来拜中国为师、被中国所蔑视的“岛夷”日本的事实,在国内精英群体中引起了强烈的震撼。㉔从普通平民的角度看,鸦片战争以后,中国人关于中国物质文明具有优越性的意识明显衰落。㉕中国在甲午战争中的失败则进一步强化了这个趋势。中西物质文明和消费文明的比较,让一些中国人对原有的框架性认同产生了怀疑。这种文明自疑则在西方商品进入中国以后,让中国消费者放弃了文化抵抗。西方文明(包括消费文明)的元素被越来越多的中国人所熟悉和接受。中国人开始对西方文明产生元素性认同。

自鸦片战争以来清廷多次战败于西方列强和日本,导致中国被迫签订多项不平等条约,西方凭借战争的胜利,撬开了中国的国门,西方的商品得以顺畅地进入中国。随着第一次鸦片战争后《南京条约》的签署,清政府失去了通过调高关税来调节市场准入的权力(中国直到20世纪30年代初才获得关税自治权)。《南京条约》中确立的五个通商口岸−上海、宁波、福州、厦门和广州−成为引入西方商品、生活方式和思想观念的最重要的通道。依据葛凯的研究,到1911年辛亥革命时,通商口岸的数量已经达到近五十个。几年后,数量达到将近百个,并分布在沿海及主要河流沿岸。这些通商口岸成为西方消费文化和商品的展示窗口,并向这些口岸城市的市民渗透。这些市民返回自己的农村老家时,则把西方的生活方式观念和消费文明元素也带回了老家。㉖通商口岸的建立,也让越来越多的外国人来到中国。到19世纪70年代中期,大约有4000名西方人(北美和欧洲人)在中国生活。辛亥革命时,在中国的外国人的数量超过了15万人,到1927年,这个数字超过了300万。与此同时,由中国到国外旅行、留学并返回的外交官、商人和学生也越来越多。随着中外人员往来的日渐频繁,中国人逐渐了解和熟悉西方的物质文明和消费文明,越来越多的中国人接受和采纳西方文明的元素,其中包括消费文明元素。此外,来到中国的传教士不但传播基督教教义,而且也传播了西方的消费文化和物质文明。他们是西方生活方式的流动的载体,以身体力行的方式对中国居民产生影响。㉗

葛凯所描述的中国净进口增长趋势,可以用来说明西方物质文明和消费文明的元素进入中国的情况。1900年,中国净进口货物共计白银211070两;1910年,该数据为462965两;1920年,上升至762250两;1930年,达到1309756两。三十年时间净进口额增长了6.2倍㉘,且还没算上外国公司在中国开办工厂所生产的商品。《南京条约》签署之后,外国公司在中国先后陆续生产药剂、化妆品、肥皂、糖果、酒、面粉、玻璃、家具等商品,并出售给中国消费者。㉙外国公司的商品大量进入中国,冲击了民族工业,也引起了民族文明认同的反弹,因此,从1905年到1931年,国货运动在中国陆续发生。但国货运动的发生,恰恰说明中国居民已经对西方文明产生了很强的元素性认同,且这个认同冲击了国人的框架性认同和民族经济的发展。

自疑型文明认同在“五四运动”期间达到顶峰。尽管“五四运动”起源于反帝,但“五四运动”促使知识精英发动了新文化运动。他们对传统文化的弊端进行了深刻的反思,并意图与之切割,喊出了“打倒孔家店”的口号,呼吁国民欢迎来自西方的“德先生”和“赛先生”。在新文化运动中,鲁迅先生对传统的国民性进行了针砭,胡适先生对传统的封建专制和愚昧思想进行了抨击,陈独秀先生和李大钊先生则大力宣传马克思主义,主张用马克思主义来改造中国。一批知识精英以《新青年》刊物为阵地,大力宣传与传统文化进行决裂的新观念。在新文化运动的冲击下,传统文明的框架性认同发生了动摇,越来越多的人放弃了传统的文明优越论,而认为传统华夏文明需要进行现代化改造。以胡适为代表的一派主张用西方的自由民主来改造传统文明,而以李大钊、陈独秀为代表的另一派则坚持用马克思主义来改造中国。可以说,在“五四运动”和新文化运动的影响下,传统文明的框架性认同弱化了,一些知识精英甚至试图以西方文明认同框架来取代中国人对所属文明的框架性认同,但这种尝试并没有成功。尽管如此,以反传统为特征的新文化运动导致越来越多的中国人开始熟悉和采纳西方文明的元素,并对西方文明有了更加深入的元素性认同。反映在消费生活上,西方的消费文明元素则进一步地渗透在城市市民的生活中。

-

自信型文明认同起源于所属文明在可通约、可比较的元素上与其他文明的对应元素上的比较并不逊色,有时还更强或更好,从而强化了对所属文明中不可比较、不可通约元素及其组合的认同(即框架性认同)。而框架性认同的强化,反过来让持有所属文明认同的群体不再担心对其他文明元素的采纳。在可比较、可通约元素的采纳上,人们遵循了理性选择的逻辑,而不仅仅是情感的逻辑。既然所属文明在可比较、可通约元素上并不逊色于其他文明的元素,因此持有所属文明认同的群体就可以对其他文明的元素持开放的、而不是拒斥的态度。在这种情形下,对其他文明的元素的采纳,并不会构成对所属文明的框架性认同的威胁或冲击。相反,对其他文明的元素的采纳,恰恰是框架性认同坚韧和强大的体现。所以,持有自信型文明认同的人,既坚持框架性认同,又敢于面对其他文明在可比较、可通约元素上的对等、公平的竞争,并依据理性选择的逻辑,择优采纳对自己生活质量提升有改进作用的元素,而不论它们是来自所属文明,还是来自其他文明。这种文明认同既保留文明的边界性和自主性,又在更大程度上体现了文明与文明之间的相互交融。一般来说,持有自信型文明认同的群体,往往具有更高的世界主义倾向。他们对其他文明持开放的心态,乐于接触其他文明,到其他文明区域去旅行和体验,并乐于采纳其他文明的元素,但并没有因此而丧失自己的文明认同。㉛

经过四十多年的改革开放,中国成为世界第二大经济体,形成了完整的产业链,并深度融入世界经济。中国的一些工业制造品和高新技术产品(如华为手机、大疆无人机、高铁等)在世界范围内具备了很强的竞争力,产品质量得到了很大提升,中国的出口产品的技术含量也越来越高。正是由于在可比较和可通约元素上,中国文明与其他文明相比并不逊色,这也使得中国消费者开始形成自信型文明认同。一方面,中国消费者对所属文明的框架性认同(对不可比较、不可通约、不可替代的元素及其组合的认同)的强度更高了。他们并不是简单地回到古代中国的“华夏文明优越论”以及“文明中心—野蛮边缘”二元对立的世界观,而是在多元文明的平视角度下来重新审视各种文明,并以自己所属的文明为自豪。这种自豪感并不必然意味着对其他文明的俯视或蔑视,而是在平等对待各种文明、与其他各种文明进行交往和交融的基础上,坚持对所属文明的认同。另一方面,中国消费者在保持所属文明的框架性认同的基础上,对其他文明的元素保持开放、接触和尝试的态度,并依据实际需要而采纳。

但这种自信型文明认同的形成并不是一蹴而就的,它经历了一个曲折的过程。1949年之后,中国试图提升民族自信,终结之前的自疑型文明认同。革命的胜利,以及伴随社会主义改造之后的新型制度在50年代中后期的建立,让人们对未来充满了憧憬,一种带有很强优越感的社会主义文明认同形成了。但是,由于社会主义集团与资本主义集团的对立,以及“抗美援朝战争”后的国际封锁,中国只能与苏联、东欧等国家进行国际交往(60年代初又与苏联交恶),而与西方国家的交往则在50年代初就中断了。随着中国与西方和“华约”集团交往的先后中断,中国被迫采取自力更生的政策,陷入被动的自闭或半自闭型文明认同。一方面,我们强化了对所属文明的认同感;另一方面,我们很少进口西方的产品(借助香港的渠道,我们依然可以从西方进口一些产品),对其他文明(尤其是西方文明)的元素性认同在很大程度上中止了。

1978年开始实行的改革开放政策,则一度让原有的文明认同陷入自疑状态(即自疑型文明认同)。其中的一个标志,就是1989年制作的六集政论电视片《河殇》。该片通过对中国传统文明的反思,分析中国何以在近代落后而任人欺凌的原因,揭示了自闭型中国传统文明的短板和局限,呼吁走向世界,与西方文明接轨。随着国外进口商品的增加,同时也由于本国产品的制造水平依然还比较落后,一些产品的质量存在问题(如曾经较为泛滥的“假冒伪劣”产品),人们在消费品的选择上一度对国外品牌形成了“崇洋媚外”的现象。2008年披露出来的“三聚氰胺奶粉”事件,导致许多家长只购买国外品牌的婴幼儿奶粉,而拒绝购买国产奶粉。至少对于部分中国消费者而言,他们对其他文明的元素性认同在增强,而这种元素性认同则与他们对一些国产品质量的不信任联系在一起。

但是,随着中国改革开放政策的持续推进以及经济增长质量的提高,尤其是随着中国制造的产品质量越来越高,中国消费者逐步抛弃了品牌选择上的“崇洋媚外”现象。国货消费在当下开始流行。㉜导致国货消费偏好形成的原因,既有理性选择的因素(一些国货性价比较高),也有文明认同的因素。国货质量的提高,使国货可与国外品牌一较高低。这一事实增强了中国消费者对所属文明的框架性认同。而框架性认同的增强,则为国货消费提供了情感支撑的动力。一方面,在国外品牌产品质量比国货质量好、且其价格与国货差不多的条件下,对所属文明的框架性认同的增强可以让理性选择的空间扩大;理性选择则会让人们选择质量更好的国外品牌,而人们不会因为选择了国外品牌就导致对所属文明的框架性认同的弱化。另一方面,在国货质量与国外品牌的质量或性价比差不多的情况下,框架性认同的增强则会促使许多中国消费者选择国货。

-

中国的文明延续模式之所以采取对所属文明的“框架性认同”和对其他文明的“元素性认同”的组合,源于西方现代化给非西方社会造成的压力。在全球化进程中,随着西方社会实现了现代化,非西方社会的发展有着双重动力。一方面,他们有着实现现代化的动力;另一方面,他们有着延续文明认同的动力。但是,这两个动力之间常常存在张力。之所以非西方社会的文明认同与现代化之间存在张力,是因为现代化源于西方。非西方社会为了应对现代化的压力,必须拥抱现代化。但由于现代化起源于西方,带有深刻的西方文明的烙印,因此,非西方社会拥抱现代化的过程,在某种程度上就会被理解为西方化,而西方化势必会对非西方社会的文明传承构成冲击。对非西方社会来说,如何在实现现代化过程中不危及原有文明的传承,便是一个不得不应对的挑战。有鉴于此,许多非西方社会便分别采取了区分框架性认同和元素性认同的方法,来应对这个挑战,中国也不例外。在某种意义上,中国式现代化就是把对所属文明的框架性认同和对其他文明的元素性认同的有机结合。

非西方社会的成员从自身所属的文明中提炼出框架性认同,以解决自身所属文明的延续和传承的问题。与此同时,他们拒绝照搬西方文明的整体框架,而是从中筛选和采纳一些与自己的框架性认同兼容的现代化元素。他们以这种元素性认同的方式,解决了非西方社会必须迈向现代化,但同时又必须避免全盘西化、进而危及文明传承的问题。因此,即使现代化是源于西方的,但由于它被降格为元素而纳入非西方社会的框架性认同,并不会危及非西方社会的整体性文明认同。例如,发生于19世纪的鸦片战争,让中国人意识到现代化的力量,并试图走上现代化的道路。同时,中国知识界也开始引进西方科学技术、人文社科知识。但是,在中国知识界,为了避免中国知识生产领域的全盘西化,当时的知识精英群体提出了“中学为体、西学为用”的策略。在这里,“中学”属于框架性认同的范畴,“西学”则属于元素性认同的范畴。西学作为元素被纳入到中国的知识体系中,并没有危及中国知识界的框架性认同,而是受到所属文明的框架性认同的支配。“中体西用”模式成为当时的精英群体摆脱将现代化与西方化进行捆绑的手段。

框架性认同和元素性认同的区分还解决了非西方社会在迈向现代化过程中所面临的特殊性与普遍性之间的张力。框架性认同解决了在现代化过程中人们如何保留文明认同的独特性和特殊性的问题。之所以如此,是因为框架性认同是建立在不可通约、不可比较的元素基础之上的。而元素性认同则让文明认同在保留独特性和特殊性的同时,也能与其他文明进行交融,吸纳一些具有可比较性和可通约性的普遍化元素。框架性认同为人们的文明认同提供区分度,而元素性认同则为人们的文明认同提供普遍性。

然而,强调框架性认同在所属文明的延续性中的作用,并不意味着对所属文明的框架性认同是凝固不变的。恰恰相反,框架性认同本身是随着历史的发展和全球化的推进而不断变化的。㉝在框架性认同的演变中,新一代人会不断地对前一代人的框架性认同进行改变,去除一些不合时宜的元素,同时增加与时俱进的新元素。所以,框架性认同不是一成不变的,而是具有动态性。对其他文明的元素性认同,在一定程度上也会对原有的框架性认同的改变产生影响,因为这些元素在某种条件下可以纳入到框架性认同中。

从消费文明的角度看,以消费主义为特征的当代西方消费文明在环境和生态意义上所造成的负面后果,使得它越来越不具有可持续性。西方社会也在试图超越这种不可持续的消费主义式的消费文明。中国在走向现代化的过程中,在坚持自己的框架性认同的同时,也采纳了一些西方的消费主义的元素。之所以如此,是因为市场经济的需要。当现代化达到一定的程度,便会出现产品饱和或过剩的阶段。消费主义则被看作是解决生产能力过剩与人们的边际消费需求增长萎缩之间矛盾的一个有效手段。但如此一来,消费主义所导致的负面环境后果则变得愈发严重。当中国的现代化水平还不高的时候,对西方消费文明中的消费主义元素的采纳,并没有显示出严重的负面环境后果。但是,随着中国的现代化程度不断提高,居民的消费规模不断扩大,这种负面的环境后果便日益突出。如何处理消费主义的负外部性问题,的确是时代面临的一个挑战。可见,消费领域同样有一个中国式现代化的问题。而框架性认同和元素性认同之组合的分析框架,为该问题的解决提供了新思路。例如,传统中国所持有的“天人合一”观念,可以纳入到新时代的文明认同框架中,以遏制消费主义的负面环境效应。

-

非西方国家都有实现现代化目标的愿望。但是,非西方国家却是现代化进程中的“后来者”。他们在试图追求现代化目标的过程中,不得不卷入全球化过程,不得不与其他文明打交道。全球化给这些“后来者”带来了“红利”,但同时也可能带来威胁,因为这些“后来者”可能会在追求现代化的过程中失去自己原有的文明认同框架。由于在实现现代化的过程中,这些“后来者”必须向已经实现了现代化的国家(主要是西方国家)学习,借鉴它们的经验,这些国家就面临如何在实现现代化的过程中不陷入西方化挑战的问题。

全球本地化的事实说明,非西方国家有一套自己的方式来延续所属文明,避免在现代化过程中陷入西方化。但是,学术界对全球本地化是如何实现的,它遵循了什么机制,却缺乏相应的理论分析。本文围绕框架性认同和元素性认同的关系,分析了所属文明的延续性和它与其他文明之间交往互动的关系。框架性认同解释了人们对所属文明认同的延续性,而元素性认同则说明了所属文明如何在采纳其他文明元素的过程中得到充实和强化。框架性认同和元素性认同的结合,使得非西方国家走上现代化道路时依然可以保留自己的文化特色。就中国来说,它让现代化体现出中国特色,呈现为中国式现代化。

框架性认同的内容和强度本身也是会变化的。框架性认同的变化,则会导致人们对其他文明的元素性认同的变化。反过来,对其他文明的元素性认同的变化,也有可能导致对所属文明的框架性认同的变化。本文以中国消费文明的演变为例,说明了在不同历史时期,中国人的框架性认同的状况,如何影响了中国消费者对其他消费文明元素的态度的变化。总的趋势是,中国人的文明认同先后经历了自闭型文明认同、自疑型文明认同和自信型文明认同的变化。这些变化也相应地体现在中国消费者对西方消费文明元素的态度的变化。

现代化、文明认同与中国消费文明的演化

- 网络出版日期: 2022-12-15

摘要: 消费文化全球化文献讨论了文化本地化的现象,但尚未解决全球本地化如何发生这一问题。在全球化背景下,在一个文明如何处理与其他文明的关系中,存在不同的模式。其中一种是文明认同延续模式,它导致了全球本地化,避免非西方社会在全球化过程中陷入西方化。文明延续机制把所属文明的基本框架当作框架性认同,并以此来处理与其他文明的关系。通过这种机制,非西方国家既参与了全球化过程,吸纳了西方的现代化元素,同时又保留和延续了自身文明认同的基本框架。通过对中国消费文明变迁的研究,分析中国式现代化背后的文明演化机制,从文明认同的视角对全球本地化如何发生这一问题作出回应。

English Abstract

Civilizational Identity, Consumer Civilization and Chinese-style Modernization

- Available Online: 2022-12-15

-

Keywords:

- civilizational identity /

- framework identity /

- elemental identity /

- consumer civilization /

- Chinese modernization

Abstract: The literature on the globalization of consumer culture discusses the phenomenon of cultural localization, but has not yet addressed the question of how glocalization occurs. In the context of globalization, there are different models in how a civilization deals with other civilizations. One of them is the civilizational identity continuity model, which leads to glocalization and prevents non-Western societies from falling into Westernization in the process of globalization. The civilizational continuity mechanism treats the basic framework of the civilization to which it belongs as a framework identity and uses it to deal with other civilizations. Through this mechanism, non-Western countries participate in the globalization process and absorb the modernization elements of the West, while retaining and continuing the basic framework of their own civilizational identity. Through a study of the transformation of Chinese consumer civilization, we analyze the civilizational evolution mechanism behind Chinese-style modernization and respond to the question of how glocalization occurs from the perspective of civilizational identity.