-

继十九大提出了推动互联网、大数据和人工智能的发展以培育新增长点,以及十九届四中全会提出“数据作为一种新的生产要素”等重要论断之后,十九届五中全会进一步明确提出,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。①2021年3月13日,新华社公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,首次未设GDP增速目标,而是在创新驱动类别中特地新增了数字经济核心产业增加值占GDP的比重这一新指标,并规划2025年数字经济核心产业占比将由2020年的7.9%增加到10%。2021年6月3日,国家统计局又发布了数字经济及其核心产业统计分类(2021)。从产业选择、要素强调到规划目标明确乃至统计口径调整,充分表明发展数字经济的重要性。

在推动数字经济发展的过程中,尤其强调了数字经济与实体经济的深度融合。从党的“十七大”报告提出信息化与工业化的“两化融合”,到2019年十五部委提出先进制造业与现代服务业的“两业融合”,数字经济与实体经济“深度融合”的新变化,主要在于对深度和广度的强调。所谓深度融合,意即数字技术不仅要发挥强大的替代效应,也要发挥广泛的渗透效应;不仅在生活服务业如外卖、电商等,而且在生产性服务业和制造业中,数字技术也要发挥催生新业态、提高生产率的作用。深度融合意味着国民经济活动在技术基础和生产方式上的全面数字化转型,对构建现代经济体系,推进产业基础高级化和产业链现代化有着极为重要的意义。

结合“十四五”规划目标和十九届五中全会精神,数字经济发展在目标导向上,服从于构建新发展格局,推动高质量发展这一总体方向:一方面,要利用内、外循环的资源和市场,推动和促进数字经济发展;另一方面,又要通过数字经济发展,强化内、外循环之间的协同联系,在完善国内供应链和产业链的同时提升价值链高度。从高质量发展的角度来看,依托数字经济和实体经济深度融合所打造的现代产业体系,需要在体现创新、协调、绿色、开放和共享的同时,为新型工业化发展提供发展动力,满足广大人民“美好生活需要”相对于“物质文化需要”的范围扩展和质量层次提升,助力2035年人均GDP达到中等发达国家水平这一目标的实现。如何使数字经济发展满足上述目标,需要在复杂多变的数字技术和数字经济表象中,把握数字经济在宏观、中观、微观层次上的不同表现和关键问题,立足中国现实寻求实现途径,并在此基础上给予相应的政策建议。

余文安排如下:首先从数字技术发展的历程分析新发展格局形成的内在逻辑,构建新发展格局本身是对数字技术发展趋势的一种主动性适应,有其必然性;其次,通过中国在工业化的不同时期对内、外循环的侧重,讨论构建新发展格局与数字经济发展相互促进、互为支持的作用机制;进而对宏观、中观、微观层次上数字经济发展的不同表现形式及关键因素进行分析,并以构建新发展格局为导向,从宏观、中观、微观层次逐一审视不同层次中关键因素的制约条件,探寻实现途径并提出相应的政策建议。

-

数字经济发展战略的选择,在政策上具有历史连贯性。十九届五中全会提出的数字经济和实体经济深度融合,是党的十五大时提出的“大力推进国民经济和社会信息化”,十六大的“信息化带动工业化,工业化促进信息化”,十七大的“大力推进信息化与工业化融合”,以及十八大的“信息化与工业化要深度融合”的历史延伸。值得注意的是,尽管《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》是在第四部分“加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级”的第15条中提出“推动数字经济和实体经济深度融合”的,但在“十四五”时期经济社会发展指导方针和主要目标中,已经明确将“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”作为方针和目标,在“十四五”时期经济社会发展的遵循原则第六条中也明确指出“统筹国内国际两个大局,办好发展安全两件大事”。这实际上已经明确,作为现代产业体系发展的重要途径,数字经济和实体经济深度融合必须服从于“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”这一目标。

从市场和资源“两头在外”的国际大循环战略,到以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,这种发展战略方向的变化,是适应中国发展阶段新要求、根据国际国内条件变化做出的必然选择。这一转变的根本逻辑在于两点:其一是国际大循环已不可行,在全球价值链趋于缩短、西方国家制造业回流、保护主义和单边主义盛行等诸多因素下,市场和资源“两头在外”的国际大循环在加快提升经济实力、转移和吸纳剩余劳动力方面的功效已经趋于衰减;其二是国内大循环已经可行,随着中国人均国内生产总值已经突破1万美元,已成为世界公认的最具潜力的消费市场,具有巨大增长空间,同时中国又是世界上唯一一个具有全工业门类的制造业大国,产业间需求旺盛,如果发挥国内超大规模市场优势,通过繁荣国内经济、畅通国内大循环,不仅能为中国经济发展增添动力,也能带动世界经济复苏。

从数字技术本身的发展看,从国际大循环战略到以国内大循环为主体的战略重心变化,也是信息通信技术革命重塑全球分工秩序和贸易秩序的结果。从国际大循环到国内大循环,固然有内部(如,劳动力成本上升、低端价值链不利于长期发展等)和外部(如,保护主义,单边主义等)诸多因素的综合考量,但这种战略方向的转变,也是中国这一超大型经济体适应数字技术发展趋势,为更好地利用数字技术革命内蕴的增长潜能,助力中国实现新型工业化的必然选择。易言之,在以互联网、计算机为代表的第一代数字技术时代,国际大循环战略对中国具有必然性,也具有可行性;但在以人工智能、大数据和物联网为代表的第二代数字技术时代,国际大循环战略在中国已经失去了适用性,相反,国内大循环不仅必要,而且可行。

依据鲍德温的“三重递进约束” (three cascading constraints)理论,生产和消费在空间上的解构(unbundling)是人类经济全球化的主要特征,也决定着生产和消费的空间布局和资源流动的规模和方式。而生产和消费的空间解构受制于三种不同的成本:运送货物的成本、观念转移的成本和人的移动成本。在鲍德温看来,工业革命以来,这种解构发生了三次:第一次是地方经济全球化(1820年至1990年左右),原因在于运送货物的成本降低,从而使工业生产与消费在空间上分离;第二次是工厂全球化(1990年以来),原因在于信息通信技术革命所导致的观念流动成本的降低,从而使生产环节进一步发生空间分离;第三次解构正在初露端倪,以服务业的生产和消费的空间解构为主要内容,原因在于服务业的“面对面”特征被人工智能、机器人、5G和VR/AR等技术所消解,远程服务使人的转移成本极大降低,数字移民与白领机器人是这一次解构的主要表现形式,从而使绝大部分服务业离岸外包成为可能。②

鲍德温同时还指出,每一次生产和消费在空间上的解构都意味着全球化动力机制的切换,同时也对应着发展中国家不同的发展模式。第一次解构,实际上是先发工业化国家利用生产和消费的地理隔绝,进行的一次大规模、长时间的商品价格套利,对后发国家而言,只是“被套利”地输出原材料和初级制成品,因此这一次解构事实上是南北差距形成的“大分流”(Great Divergence)时代;第二次解构,则是劳动力成本差异的套利,通过落后国家的低工资和发达国家高技术的组合,发达国家的资本获得了此次解构的最大红利,但对后发国家而言,也可以在借由观念转移成本的降低获得技术和管理知识的溢出,积累发展所需资本,实现劳动力转移,因此可称为“大融合”(Great Convergence)时代;第三次解构则是通过数字技术完成服务业的劳动力国际工资套利,仍然是一次“大融合”。与第二次大融合主要依托制造业不同的是,这一次融合主要依赖于服务业,发展中国家可以利用发达国家服务业劳动力成本远高于本国这一点,实现就业和经济增长。

国际大循环战略在中国的实施时间,发生在第二次大分拆的工厂全球化时代,并不是偶然的。自20世纪70年代初以来,信息通信技术革命首先经历了计算机化时代,也即工厂的办公室化时期。这一时期的技术进步,主要体现在机电一体化程度的提高,从而为封装产品和设备的复杂性,实现模块化生产奠定了技术基础。但这一时期,无论是模块化程度,还是组织生产、监督生产的管理活动,都不支持大规模的生产工序分拆,产品内分工和贸易尚未大规模发生。即使是技术足够成熟的产品,在1970—1990年的二十年时间里,高收入经济体的比较优势也表现得相当持久。③20世纪90年代开始的互联网时代,则实现了鲍德温所说的观念成本降低,观念成本降低有两重含义,一是包含复杂知识的产品可以实现模块化拆解,二是借助互联网的信息传输,可以实现生产管理和生产现场的空间解构,从而能够以相对较低的成本远程协调复杂的任务,正是这种变化使产品内的工序分工和产品内贸易成为可能,从而大大推动了工厂全球化的发展。

这一时期,中国之所以能够成为承载全球制造外包最大的国家,是因为中国同时具有其他发展中国家不可能具备的三个条件:第一,改革开放之前中国已经建立了完整的重化工体系,使中国具有了制造业的基础设施条件;第二,近乎无限的劳动力供给;第三是中国的土地国有制度,可以迅速建立大量产业园区。凭借这三个独有的条件,中国迅速融入了世界分工与贸易秩序,成为工厂全球化时代规模最大、发展最快、产业门类最完整的的世界工厂。1995—2011年间,中国作为制造业强国的崛起尤为明显,中国是劳动密集型贸易品的最大出口国(就出口增加值而言),是全球中等技能创新产品第四大出口国,以及全球高技能创新产品的最大出口国。④

但是,随着新一代数字技术的发展,以及中国产业体系的完善和收入水平的不断上升,国际大循环发展战略的适用性正在日渐降低。麦肯锡研究院的相关研究显示:虽然产出和贸易的绝对值继续增加,但几乎所有商品生产价值链中的贸易强度(即总出口与总产出的比率)都有所下降,2011年之后,这种下降尤为明显。贸易强度下降归因于三个因素:第一,发展中国家尤其是中国的国内需求不断增长,本土市场规模的持续扩大使得这些国家能够消费更多的本国制造产品而不需要出口。麦肯锡预计,2025年,新兴市场将消耗全球近三分之二的制成品,而最大的消耗将发生在中国,随着中国制造越来越多地实现中国销售,贸易强度的持续下降将不可逆转;第二,新兴经济体国内供应链的崛起也降低了全球贸易强度,尽管中国仍然是世界上最大的劳动密集型产品生产国,但中国已经超越了进口原材料组装成最终产品的阶段,依托国内供应链,中国生产了大量中间产品并投入了巨量的研发资金,中国国内供应链的完善使许多中间投入品实现了在国内生产,减少了中间产品进口,这也抑制了全球商品贸易强度的提高;第三,如果说第一代数字技术降低交易成本并实现更多的贸易流量,正在迎来的新的数字技术浪潮则可能会抑制全球商品贸易,同时继续推动服务贸易。新技术对制造业的影响主要体现在:自动化和智能化生产使劳动力成本重要性降低,临近销售地建立产业链更为经济,3D打印在原型、替换零件、玩具、鞋子和医疗设备的优势明显,缩短了这些产业的供应链。麦肯锡报告预计,自动化、人工智能和3D打印技术在2030年之前将全球商品贸易减少10%。而与此同时,数字平台、物流技术和数据处理技术的发展将更有利于电子商务、物流和服务自动化,从而更有利于服务贸易。⑤

如果说价值链缩短和供应链区域化将使中国制造业转向内循环为主,那么中国是否可以依托服务业继续进行国际大循环?按照鲍德温的理解,当前正在兴起的人工智能、机器人、5G和VR/AR等技术之所以将会带来第三次生产和消费的解构,原因在于,这些新的数字技术将使“人员转移”的成本极大降低,一如历史上货物运输带来的物流成本的下降和信息通信技术带来的协调管理成本的下降。“人的移动成本”的极大降低,表明一个国家的劳动者可以在另一个国家执行任务但却无需发生物理移动,这意味着发展经济学中的移民模式有可能替代工业化模式,⑥“发展中国家的工人不必将他们的劳动力嵌入一种产品,然后出口该产品来利用这一优势,他们将越来越能够直接出口劳务。这能让新兴市场奇迹持续并扩散开来”⑦。鲍德温甚至直指中国发展道路的持久性:“由于服务业的成功与制造业的成功基于完全不同的因素,发展战略和思维定势可能必须改变,全球化的转变很可能会使中国正在走的传统制造业发展‘旅程’失效,而使印度正在走的服务型发展旅程成为可能。”⑧

鲍德温的这一观点相当具有代表性。随着制造业服务化和服务业制造化特征日益突出,越来越多的学者认为服务业将替代制造业成为新的增长引擎。基于印度和中国的比较,布鲁金斯学会经济学家霍米·哈拉斯将服务业形容为后发国家实现赶超的“新船”⑨,而印度、哥斯达黎加和菲律宾等国20世纪90年代后的经济增长,普遍被视为得益于服务活动−金融、信息技术、业务流程外包和其他商业服务的扩张,这意味着,即使不围绕制造业的生产性需求,“独立”的服务行业,如旅游、医疗保健、财务、软件等业务外包等,也可以成为发展的“扶梯”。⑩

服务业新引擎的支持者认为,第一,制造业的就业创造和生产率溢出效应正在减弱,随着自动化和智能化程度的提高,生产加工环节需要的劳动力会越来越少这一趋势不可逆转。服务业会成为就业的主要吸纳渠道;而以金融、电信和电子商务为代表的新型服务业的生产率溢出效应已经超过制造业,服务业则正在成为生产率和就业创造双重优势的替代来源;⑪第二,新一代数字技术的发展改变了传统服务业“面对面”和“同时同地”的特征,“成本的下降、带宽的快速扩展以及5G带来的延迟减少,放松面对面的限制似乎只是时间问题”⑫,这就为劳动力的远程配置−数字移民创造了技术上的可能性;第三,新一代数字技术大大提高了服务业的可贸易性,而一旦服务业的可贸易程度提高,意味着服务业可以和制造业一样,依托庞大的出口需求实现规模经济和效率经济,而无需受限于国内市场。

但是,尽管第三次生产和消费的空间解构和服务业的数字移民发展趋势不可逆转,服务业在就业吸纳和生产率溢出方面也越来越接近甚至超越制造业,但依托服务业,尤其是鲍德温等人所给予厚望的“数字移民”继续国际大循环战略,对中国却不具备可行性。其原因在于:

由于技术能力、产业结构和资源禀赋差异,同一技术革命浪潮在不同国家有不同的影响,正如第二次解构并未导致所有新兴经济体崛起一样,第三次解构即使发生,在方式和内容上也会表现出很强的国家异质性。由于发展中国家在高端生产性服务业和生活性服务业中缺乏比较优势,只能通过低端生活服务业和低端生产性服务业的服务贸易(即鲍德温所指的数字移民)参与“大融合”,但这需要三个条件,一是国家间劳动力成本差异足够大,二是语言文化传统相似,三是时区相近,“不难想象,非洲将倾向于向欧洲、拉丁美洲和北美提供服务,而东南亚将更多地集中在东北亚,因为时区是提供服务的一个更关键的因素。”⑬而在低端生活服务业和低端生产性服务业中,中国在这三个条件上都很难满足,相较于国际数字移民,中国国内区域间劳动力远程服务反而更具有价格、文化和时间上的优势,如近年来发展迅猛的远程护理、远程养老等。

另一方面,鉴于低端服务业已经成为西方发达国家的就业稳定器,低端服务业贸易将难以突破西方发达国家的各种保护壁垒。在工厂全球化时代,西方发达国家普遍经历了去工业化进程,在制造业空心化和服务业占比快速上升的过程中,西方发达国家主要依靠研发、设计、咨询等高端服务业实现对制造业的价值链控制,同时依靠大量非稳定、低技能服务业创造就业。这使得西方发达国家呈现出两种特征:一是经济衰退后出现无工作复苏,二是收入极化和就业极化并存。正因如此,2008年金融危机之后,西方国家普遍开始反思制造业在社会经济稳定中的作用,并相继启动了制造业回流、制造业复兴计划。在鲍德温所强调的第三次解构中,发达国家的低端服务业,必然会面临着更大的冲击。因为在服务业的双向贸易中,发达国家的优势主要在于高端服务业,发展中国家对此需求有限;而发展中国家的优势在低端生活服务业和低端生产性服务业,两者均属可被机器化的低技能常规性工作,⑭发达国家对此反而有更大的需求,数字移民、白领机器人将对西方发达国家的低端就业市场,目前也是这些国家最大的就业吸纳渠道,产生更大的冲击。一方面,通过5G/VR技术和远程机器人的组合,在国外提供服务的劳动者能够参与本地服务业竞争;另一方面,人工智能技术在语音识别、图像识别等领域的进步使白领机器人正在不断扩大其适用范围,传统的惯例性认知劳动如银行柜员、初级律师等将被机器人化。发达国家只有通过保护这些低端服务业,才能避免巨大冲击带来的社会震荡。

中国短期内也不可能通过高端生产性服务业来继续国际大循环,在相当一部分高端生产性服务业,中国与西方发达国家是竞争关系,高收入国家在高端生产性服务业如研发、设计、咨询,以及高端公共服务业如医疗、教育等行业,具有中国目前尚不具备的技术、人才储备、创新能力和知识产权优势,处于贸易优势地位。在西方发达国家去工业化、再工业化的过程中,高端生产性服务业的发展一直是其实现价值链链主地位的重要途径。在新一轮数字技术革命中,高端生产性服务业因其对先进制造业的直接支持作用,仍将是西方发达国家打压、控制中国崛起的手段。2021年6月8日,美国参议院通过的《2021美国创新和竞争法案》就将抢占战略新兴前沿技术和对抗中国并列为主要目标,明确将动员美国所有战略、经济及外交工具抗衡中国。因此,在制造业价值链缩短、贸易强度降低的同时,中国也不可能在服务业中继续国际大循环,更无法借此实现跨越中等收入陷阱,迈向中高收入国家行列的目标。

-

从生产和流通的角度看,数字经济的发展,无论是产业数字化还是数字产业化,本质上是生产方式的重构,侧重于生产环节,而内、外循环的组合则对应着流通,集中于分配、交换和消费环节;从价值生产和价值实现看,产业数字化和数字产业化对应着价值创造过程,而内、外循环对应价值实现过程。虽然从根本上说,一定的生产决定了一定的分配、交换和消费以及它们相互间的一定关系,但分配、交换和消费也反作用于生产。“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然,生产就其单方面形式来说也决定于其他要素。⑮”从社会总资本的循环角度看,数字经济的全面发展与新发展格局的构建是一个有机的、不可分离的整体,因为在社会总资本循环的运动过程中,“全部产品的消费是资本本身循环正常进行的条件”⑯。循环顺畅与否,决定了价值实现和价值积累,从而也就决定了数字产业化部门和产业数字化部门的投资与规模增长。

从工业化发展的历程看,数字经济发展与新发展格局构建两者之间的关系,一如计划经济时代主要凭借内循环完成中国重化工工业的基本建设,实现工业“从无到有”,以及改革开放以来尤其是加入WTO之后,依托国际大循环,实现工业“从小到大”一样,都需要通过一定的国内、国际循环的组合与侧重,为社会总资本循环运动创造有利条件。在这一过程中,社会总资本循环的顺利实现,不仅包含了价值创造、价值实现和资本积累,同时也是分工水平、技术水平、工业能力和管理能力发展的过程。随着规模增长和工业能力的不断提升,产业资本的“质”和“量”也会随之发生变化,从而也改变了资本循环的结构,使内、外循环的侧重方向与内容也发生了相应变化,其最终目的仍然要适应于产业资本本身的变化,有利于价值创造和价值实现。易言之,内、外循环的侧重调整,适应于产业体系本身的发展,而产业体系本身的发展,又会改变内、外循环的结构、方向与内容。

无论在工业“从无到有”,还是“从小到大”以及“从大到强”的过程中,中国建立社会主义现代化强国的总体目标始终没有改变。但选择内循环为主,还是外循环为主,不仅取决于工业化目标的设定、完成目标所需的基础条件,尤其是资本、劳动和技术等工业化关键投入的相对稀缺程度,更要强调以“内”或“外”的循环侧重,能否为实现工业化既定目标提供所需要的支持条件。内、外循环的意义,不只是要获取资金、技术等重要资源,更在于在社会总资本运动过程中能否支持价值创造和价值实现。

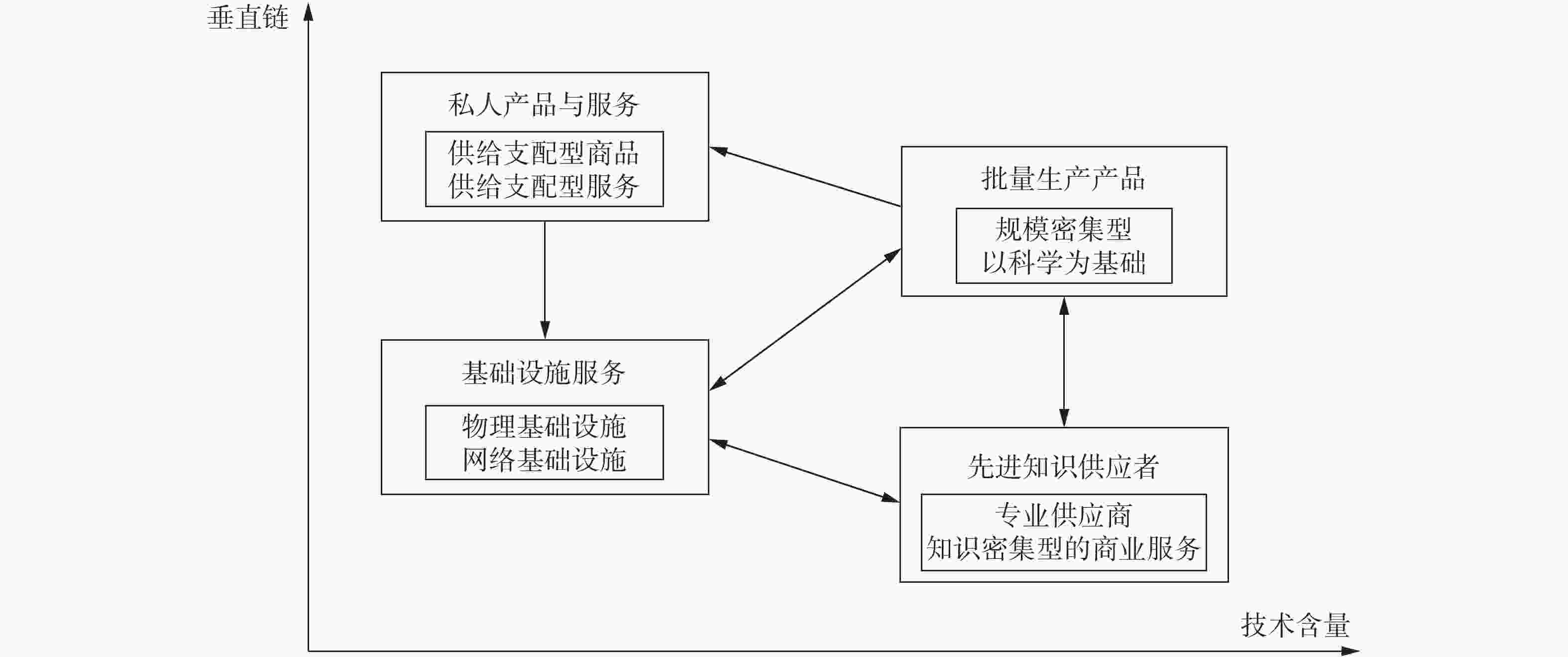

根据技术含量高低和与消费终端的距离,卡斯特拉奇将产业部门划分为四个大类:先进知识供应部门、批量生产产品部门、基础设施部门和私人产品与服务部门(如图1)。⑰其中,先进知识供应部门包括知识密集型服务业(如研发、设计)和专业供应商制造业(如机器设备、仪器制造等);批量生产产品部门则包括规模密集型制造业(如汽车、钢铁等)和以科学为基础的制造业(如电子元件);基础设施部门由网络基础设施(如电信、互联网)和物理基础设施(如交通、物流等)构成,私人产品与服务部门最接近消费终端,包括供给支配型制造业(如纺织、服装等)以及供给支配型服务业(如餐饮、住宿等)。在这种分类法中,四个部门存在着互为支持、互相反馈的关系,但私人产品和服务部门对其他部门没有回馈,先进知识供应部门则需要通过批量生产部门才能间接地对私人产品和服务部门产生作用。

在工业“从无到有”的计划经济时代,核心任务是完成重工化体系和国防体系的基本建设,而建国伊始,资本和技术非常稀缺⑱,如果依靠国际大循环来获取稀缺的资本和技术,那就需要大量引进或借入外资,但这必然会牺牲一定的自主性。要同时达成工业基础设施的自主性和低成本建设两个目标,只能走计划控制下的国内大循环,通过对价格、物资甚至城市人口的计划控制,确保剩余尽可能集中于重化工体系建设,实施低成本工业化。重化工体系的建立,意味着中国获得了高度自主的工业化基础设施。测算表明,中国双循环的相对规模,即国际交易与国内交易之比在1955—1978年间平均值仅为7.65%。⑲说明这一时期国际循环对于中国经济的影响较小。

1978年,中国GDP总值为1495.41亿美元,总体规模与今日不可同日而语,且一、二、三次产业占比分别为27.9%,47.6%和24.5%,第一产业仍占比极高。⑳对应四个部门的构成,改革开放之前,中国的工业成就主要体现在基础设施部门中的物理基础设施,如铁路、公路,以及批量生产部门中的规模密集型产业如煤、电、钢等部门,即重化工体系。奠定中国重化工体系的156个重点项目工程,也主要集中在煤炭部(27个)、电力部(26个)、重工业部(27个:其中黑色冶金7个、有色冶金13个、化学工业7个)、一机部(29个)、二机部(42个)五个部门,此外,石油部有2个,轻工部有3个。㉑从这一构成看,处于技术含量顶端的以科学为基础的制造业和先进知识供应者规模均较小,在低成本工业化战略导向下,最接近于消费终端的私人产品与服务部门的发展也极为有限。因此,部门间的支持、联系主要在物理基础设施和规模密集型产品中完成,而这两者之间本身可以互为需求,形成体系内的部门间循环。就这一时期的产业建设目标而言,内循环为主不仅可行,而且也与低成本建设自主的重化工体系导向相符合。

20世纪70年代末,西方发达国家在经历两次石油大危机之后,普遍面临着滞胀困扰和利润率危机,产业资本试图通过空间转移来实现利润率修复,世界分工体系和贸易秩序由此开始重构。但20世纪70年代末80年代初的产业转移,呈现出典型的梯度特征,先进的知识密集型和技术密集型产业,如电子元器件等,主要由美国、日本转移到中国台湾、中国香港、韩国和新加坡等地区,因为这一次的全球产业转移,虽然机电化程度提高,但模块化程度和远距离协调分工的技术尚未成熟,产业转移需要选择科技发达地区以对应技术密集型产业。而中国则承接了中国台湾地区、中国香港,韩国,新加坡等地所转移出来的劳动密集型产业,如日用品加工,塑料,服装纺织等。但这并不意味着中国就进入了国际大循环阶段,事实上,20世纪90年代之前,中国经济发展的典型特征是乡镇企业的快速发展,1978—1988年,乡镇企业数量增长了12倍,生产总值增长了将近14倍,占GDP比重从14%上升到将近50%,其产能也主要集中于在轻工业尤其是低端消费品制造业的发展。㉒

20世纪90年代,随着中国建立社会主义市场经济体制目标的明确,中国融入国际分工的步伐大大加快,崛起的民营企业和加快引进的外资制造业使中国的私人产品和服务等离消费终端最近的产业部门开始加速增长。随着模块化技术的成熟,传统的产业梯度模式开始被全球生产网络所取代。在信息通信技术革命影响下,大量先进技术密集型产业已经被模块化拆解成了劳动密集型产业,产业转移可以选择在市场广阔、劳动力密集的地区,中国不仅承接了大量的供给支配型商品,也承接了大量规模密集型和以科学为基础的机电设备、汽车等产品的生产加工。㉓由于剩余劳动力基数庞大,这种以低成本劳动力嵌入国际分工体系的方式在中国保持了较长时间,而要使劳动力低成本优势长期存在,就意味着国内消费需求增长有限,消费需求增长远远滞后于私人产品和服务部门的产能增长,而规模密集型产品和以科学为基础的产品的国内消费也很有限,这些部门所形成的庞大产能,无法通过国内市场消化,国际大循环成为必然,由此而形成了以中国为制造纽带,以西方发达国家为消费市场,以资源型国家为原材料来源地的全球“双环流”体系。㉔相关测算表明,1978—2001年,中国双循环的相对规模,即国际交易与国内交易之比由1955—1978年间平均7.65%的上升到26.72%,而2001—2019年,该比重平均值上升为47.85%,2004—2008年间,该比重一直保持在60%以上。㉕1993年,对外贸易依存度已由1978年的不足10%提升到32%左右,2006年对外贸易依存度则攀升至64.2%的峰值。从货物进出口规模看,1978年中国货物进出口总额是206.4亿美元,到2016年中国货物进出口总额达到了36855.6亿美元,是1978年的178.6倍,近40年平均增速达到14.6%,其中,货物出口总额从1978年的97.5亿美元增长到2016年的20976.3亿美元,年均增速更是达到了15.2%。㉖这充分说明了国际大循环在这一时期的作用。

不可否认,国际大循环对实现中国工业体系“从小到大”起到了极为显著的效果,按照纳克斯的平衡发展理论,如果一国同时推进多产业部门发展,产业间需求的不断成长也可以形成内需循环,通过产业间不断增长的互为需求带动产业规模增长和分工深化,规模增长与分工深化又进一步提升产业间的相互需求,形成良性循环。但这种良性循环取决于产业生产率的不断提高,持续的技术进步是决定内需市场大小的关键性因素。而且,在封闭条件下推进平衡增长模式,无论是产业间需求还是因实际工资提高而带来的消费需求的增长,都较为缓慢。国际大循环的意义在于,在短期内提供了大量海外需求的同时,也带来了资本、技术和管理经验,同时吸纳了大量农村剩余劳动力。就赶超意义而言,国际大循环提供的大市场,与中国这一时期基本实现工业化的“从小到大”这一目标是相适应的。

2010年以来,国际大循环的弊端日益突出,集中体现为:基于“两头在外”的底部价值链嵌入世界分工体系需要抑制实际工资上升,进而抑制了国内消费需求,资源环境条件恶化与可持续发展目标背离、过度依赖外部需求加剧了宏观经济和金融风险和经济不稳定性,等等。中国经济转型升级的内外部压力十分明显,对国际大循环的批评也逐渐增多。㉗需要注意的是,这一时期,中国的产业结构和规模均已发生了深刻变化:第一,产业规模增长和产业多样性发展齐头并进,测算表明,除2007—2009年间受国际金融危机的影响而出现产品多样性指数下滑之外,在2000—2013年里,中国第二产业大多数产品的出口多样性在波动中稳步上升。㉘第二,私人产品与服务部门以及批量生产产品部门这些出口导向型产业快速扩张的拉动,也带动了先进知识供应部门和基础设施部门的发展,出口导向型产业的发展对能源、动力系统和交通运输基础设施产生了巨大的市场需求,不仅使中国的重化工体系和基础设施建设不断升级,突破了能源、交通、通信等基础设施瓶颈,也使精密仪器、电子元器件、航天等先进知识供应部门得到极大发展;第三,在快速融入国际分工体系的同时,中国也高度重视信息通信技术革命这一机遇。蔡跃州等人的测算表明,1990年,中国ICT资本存量占总资本存量仅为0.23%,1995年和2000年占比分别提高到0.54%和0.75%,1990—1995年期间,ICT资本对中国经济增长的平均贡献已经达到了2.3%,1995—2000年间为3.1%,2000—2005年平均贡献为8.5%,而2010—2012年期间,随着移动互联网技术的广泛应用,ICT资本对经济增长的平均贡献接近10%。㉙这也意味着,在国际大循环过程中,借助于外部需求的拉动和出口导向型产业的需求传导,不仅在私人产品与服务部门和批量生产产品部门,而且在先进知识供应者部门和规模生产等技术含量高的部门,中国均取得了长足的发展。

随着全工业门类的形成和工业能力的不断累积,“两头在外”的国际大循环已经不再适应这一时期中国的产业部门增长和经济发展。其原因在于:第一,随着中国贸易占比的不断上升,已经不能把国际市场看作是一个给定的外部条件,中国的政策在很大程度上就是世界经济的政策。㉚数据显示,2018年,中国贸易进出口总额为4.62万亿美元(约合30.51万亿元),同比增长12.6%,占全球贸易总额的11.75%。美国贸易进出口总额占全球贸易总额的10.87%,德国占全球贸易总额7.2%,日本占全球贸易总额3.8%,国际市场规模对中国已经较为有限;第二,在历经工业“从无到有”和“从小到大”两个阶段之后,中国已经不再只是全球分工秩序的被动接入者,而是分工秩序的提供者和动力来源。尤其在东亚的区域产业链和供应链中,中国正在发挥着制造业“发包”和“分拆出去”的功能,随着要素禀赋的相对变化和全球产业链的重新布局,成本因素在产业链布局中的权重下降,劳动力成本敏感型的低端制造环节在中国已经开始“出”,而不是“进”;㉛从全球生产网络发展看,全球已形成北美、欧洲、东亚三大生产网络,2013年之后,区域的内部循环更加强化,区域内贸易占全球贸易总额的比例增长迅速,2020年以来,东盟已经超过欧盟成为中国最大的贸易伙伴,中国已成为亚洲的生产组织中心;㉜第三,与工厂全球化进程的深入相伴随的,是新一轮数字技术革命的展开。各国围绕着新一轮技术革命制高点的竞争异常激烈,高新技术领域的贸易壁垒和价值链遏制成为常态。根据韩国学者李根的测算,依据专利注册地、类型和申请主体标准,中国早在2010年之前已经通过了技术拐点,进入了短周期技术领域,而进入短周期技术领域,意味着一国技术赶超上已经进入加速时期。㉝作为崛起的竞争对手,在技术密集型和知识密集型产业中,中国将不可避免地面临着价值链链主的围堵和绞杀。

在外循环可行性降低的同时,以国内大循环为主的可行性在不断提高。原因在于:第一,随着中国人均GDP超过1万美元,国内消费需求增长潜力巨大,消费对经济增长的贡献日益突出,中国最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率由1978年的38.3%提升至2019年的58.6%;而与此同时,外贸依存度在2008年之后已经明显下降,从2008年的57.61%下降到2019年的35.68%。第二,在新一轮数字技术革命中,作为最大规模且工业门类最为齐全的世界工厂,中国可凭借规模经济和部门协同形成技术进步−创新增长的良性循环。庞大的市场规模意味着单位成本的降低,使新技术更容易得到市场回报,进而激励企业投入研发,而产业部门的多样化则有助于形成新技术经济范式下的技术耦合和互补效应,促进新技术的扩散与技术经济范式的形成;第三,通过结构性改善释放内需的潜力巨大,从投资需求看,不仅传统产业转型升级需要大量的投资,而且中国地区间、城乡间的发展差距仍然较大,城乡协同、区域协同所需的投资需求,如基础设施改善、产业转移仍有较大空间。从消费需求看,通过优化收入分配结构,改善中低收入群体收入,对提升内需也有很大促进作用。事实上,麦肯锡研究报告也表明,相较于2000—2007年全球价值链在所有贸易品领域中的普遍上升,2007—2017年间全球价值链贸易强度的下降,在很大程度上就是中国对中间产品和最终消费品的需求内部化所导致的,这实际上已经充分证明了国内大循环为主体的可行性。

-

欲将潜在的可行性转换为现实性,就要求数字经济发展与内循环为主体、内外循环相互促进两者之间形成耦合支持关系。使新发展格局为数字经济发展提供所需的基础条件;使数字经济发展助力构建新发展格局。一方面,要形成内循环为主体、内外循环相互促进的新发展格局,需要两类需求的提高与改善:一是因分工深化和产业协同加强所带来的投资需求提升,二是通过居民可支配收入的提高带来的消费需求增长,从而使国内市场成为最终消费需求与投资需求的主要来源,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,从而有助于高质量发展,这就要求数字经济发展在目标导向上要涵盖分工深化、产业链完善、生产率提升和实际工资提高;另一方面,要实现高质量、系统性的数字经济发展,就需要新的循环方式为数字产业化和产业数字化解决价值创造和价值实现中的两个突出问题,一是克服短板,巩固产业链和供应链的韧性和强度,构筑安全可控、自主程度高的现代产业体系;二是疏通堵点,降低流通过程中的各种交易成本,促进商品流、资金流和物流的“双循环”,使数字产业化和产业数字化获得规模增长和效率提升,最终通过“内需为主”对“外部依赖”的替代和升级,实现“技术优势”对“成本优势”的超越。

在两类需求的改善以及对短板、堵点的克服中,数字经济是主要抓手。通过发展数字经济,在发挥数字技术的渗透效应的同时也创造出新的组织模式、商业模式,使原有产业产生基于规模扩张和效率提升的分工,通过更多行业之间的互为需求提供投资需求,而数字技术的广泛应用所带来的劳动生产率提升,也为实际工资的平行增长提供了坚实的基础,可通过收入提高来扩大最终消费需求;对于新发展格局循环过程中存在的短板、堵点,数字技术也可以为补、疏的突破创造技术和经济条件。例如,人工智能在物流行业中的应用,可以有效缩短流通时间,提高流通效率,数字技术的广泛使用所产生的对复杂技术产品的巨大需求,可以构成拉动创新的有效力量,为补齐短板创造有利的上下游协同条件。

普遍认为,中国发展数字经济的主要优势在于规模,包括海量的数据生成主体、完整工业门类提供的多类型数据、国内市场巨大等。例如,中国国家统计局发布的2020年国民经济和社会发展统计公报显示,2020年年末中国互联网上网人数9.89亿人,其中手机上网人数达9.86亿人。2020年全年移动互联网用户接入流量1656亿GB,比上年增长35.7%。不足主要在于核心技术薄弱、关键知识产权缺乏。美国半导体协会(SIA)最新公布的数据显示,2020年全球芯片销售额4390亿美元,其中中国市场占全球半导体销售额的1/3。但半导体行业研究机构IC Insight发布最新的研究报告则称,中国的半导体芯片自给率到2025年可能最多只能达到20%,远远落后于70%的预定目标。客观地看,技术上的不足、产业链上的短板客观存在,但市场规模优势的发挥,却需要适宜的制度供给予以引导。能否将潜在的有利条件转化为现实的竞争优势,克服既定的技术短板,需要在数字经济发展的一般规律的基础上,审视中国的特定目标和约束条件,才能获得更好的针对性政策。

在宏观、中观、微观层次上,数字经济发展具有不同的表现形式和内容。在宏观层次上,数字经济发展,表现为一种数字技术—经济范式的形成过程㉞,一如工业革命以来的机械化范式、蒸汽动力和铁路范式、电力和重型工程范式一样;在中观层次上,数字经济则表现为通用技术(GPT,General Purpose Technology)的扩散过程㉟,同时也是新的动力部门(Motive Branches)、支柱部门(Carrier Branches)和引致部门(Induced Sectors)的型构过程;在微观层次上,数字经济则表现为企业微观层次上的“数字化转型”(Digital Transformation),是企业利用数字“复制、链接、模拟、反馈”特征进行“转型升级”,用数字技术创造新产品、新流程、商业模式和组织结构的过程。㊱

尽管宏观、中观和微观层次密切联系,且在关键问题,如数据、数据基础设施等都给予同样的关注,但以构建新发展格局为导向进行考察,数字经济在宏观、中观和微观层次上所针对的主体、目标和解决的关键问题并不一样,从而所要求的制度性支持条件也不一样。结合两类需求的改善和对短板、堵点的克服,从宏观、中观、微观层次上的政策重点也有所差异。对融合问题进行层次性的结构性分析,不仅有助于全面系统地理解融合的内在机制,也有助于为政策的精准性、系统性提供依据。

从宏观的技术—经济范式的角度,数字经济发展是整个经济的主导技术结构、生产组织形式、商业模式和制度框架的改变,是一个长期过程,其重点在于如何通过适宜的社会—政治范式(Socio-political paradigm),以推进和协同数字技术—经济范式的形成。而社会—政治范式是否有利于一个技术—经济范式的形成与展开,在于是否能在最大程度释放新技术的经济效能的同时,也实现社会成员对技术进步红利的“共享”,避免技术封建主义(Technical feudalism)。㊲按照这一标准,20世纪70年代中期以来,以计算机、互联网为代表的第一代数字技术在西方发达国家的表现就不尽如人意,存在明显的社会—政治范式与技术—经济范式脱耦,其典型表现是未能保证生产率、工资和积累率三者之间的平行增长,技术红利并未形成共享式释放,且加速了西方发达国家的金融化和不平等程度。㊳

在推进数字经济发展的过程中,在社会—政治范式上予以引导,避免数字技术—经济范式出现技术封建主义,是决定最终消费需求能否为内循环为主体提供持续支持的关键所在。从数字技术本身的属性看,以人工智能、大数据为代表的新一代数字技术在短期内对劳动力,尤其是非熟练劳动力具有很强的替代效应;同时,数据又具有初始投入成本高但边际成本趋于零的特征,极易产生数据集聚形成数据垄断,如果缺乏适当的社会—政治范式引导,在造就各种新业态、新模式的同时,数字经济也极易造成平台垄断、数据垄断、就业极化与收入极化等后果,而这不利于提高劳动收入份额和改善收入分配结构。研究表明,ICT革命以来,技术进步与市场集中度的提高以及劳动收入份额的下降存在显著正相关关系。㊴从本质上而言,与以计算机和互联网为代表的第一代数字技术相比,正在兴起的第二代数字技术具有更为鲜明的智能、绿色特点,从而也决定了与之相适应的社会—政治范式需要在产权观念、分配方式上作出重大的转变,无论是数据还是产品,均需要实现从占有(possession)到可用(access)的改变。㊵

当前,在世界各国围绕着数字经济制高点展开竞争的过程中,普遍对数据立法、机器人税等问题给予高度重视,㊶近年来,中国也围绕着平台垄断、抑制资本无序扩张等现象频繁出台相关政策法规,其重要性不言而喻。从社会—政治范式的角度,数字经济时代对数据要素的立法,包括产权界定、收益分配以及新的经济形态的税收、监管等政策对数字技术—经济范式的重要性,一如历史上对土地、资本和知识产权的相关立法一样,但却要更为复杂。这是因为,数据只有在完成从数据资源、格式化可存储、可交换数据到思想(idea)或指令(blueprint)的转换之后,才对实体经济的生产、流通过程具有实质性意义。㊷原始的数据资源源自一切经济主体的行为和选择,但需要经过加工生产才能成为可用数据,作为资源的数据和最终形成可用于生产过程的数据具有不同的技术和经济含义,如何在既保护隐私、确保数据资源提供者权益的同时,又能激励数据使用者的创新和投入,这是数字经济时代不同于传统生产要素立法的难点所在。

从中观角度看,数字经济发展的实质是围绕通用技术的扩散过程形成互补性投资,重构动力部门、支柱部门和引致部门并使之形成协同关系。其关键在于围绕通用技术展开投资,诱发产业间需求形成自激式增长,引发各技术系统自增强效应。从通用技术的一般性看,通用技术部门的技术进步存在明显的纵向和横向的外部性,部门本身的研发投入回报往往低于社会回报,因此通用技术部门的创新应得到适当的政策支持,而要加速通用技术的传播和扩散,还需要充分发挥通用技术的通用性特征,加大对通用技术产品和服务的投资,使通用技术上下游部门迅速形成支撑。就数字经济通用技术的特殊性而言,随着经济体系和技术体系的复杂化,数字经济时代的通用技术往往并非一个,而是一组㊸,其对应的关键投入(key inputs)(如历史上的铁、电、石油、芯片、存储器等廉价而被广泛需要的产品)也往往是复合型的,如AI时代的关键投入就不再是单一产品,而是由“算法+数据+芯片”共同构成的复合型关键投入。㊹

无疑,从中观层次而言,能否围绕通用技术的通用性特征展开投资,诱发产业间的协同投资和自激式增长形成,是提升产业间投资需求从而提升内循环主体地位的关键;同时,这一协同过程本身也是发现、修补短板,疏通堵点的关键环节。根据通用技术的一般性特征,针对供应链和产业链的短板,完全可以,也有必要通过通用技术使用部门的需求拉动,促进当前在芯片制造、设计等关键短板领域的自主创新,尤其是在传感、工控和工业软件这些制约智能制造发展的短板环节上,要充分发挥中国作为世界工厂所具有的工业数据规模和多样性优势,在充分考量技术自主性和安全性的前提下补齐短板。联合国工业发展组织的《2020年工业发展报告—数字化时代的工业化》指出,一国的先进数字化制造(ADP, advanced digital production)、技术与数字化密集型(TDI,Technology-and digital-intensive)行业(如计算机、电子、机械和运输设备等行业)和知识密集型商业服务(KIBS,Knowledge-intensive business services)存在密切关系:TDI行业是ADP技术的最大使用者,而采用ADP技术越高,KIBS与制造业的整合就越显著。因此,完全可以发挥中国TDI产业规模巨大的优势,促进ADP和KIBS的发展。根据数字经济时代通用技术的复合性特征,单独在某一个通用技术或关键投入产品上获得自主性和安全性,并不等于供应链短板的补齐,如,即使建立了完整的数据产业链,使数据资源的采集、获取、存储和交换等问题,在芯片、算法滞后的情况下,数据资源仍难以实现从“待开发资源”到“可用投入”的转化。针对这种复合型特征,创新政策上需要充分发挥既有制度优势,系统性地攻克相互嵌入、相互支持的一系列通用技术和关键投入产品。

在微观层次上,数字经济发展体现为企业的数字化转型,核心是企业从生产到流通过程的数字化流程再造。在这一过程中,企业不仅要重新评估和重新配置其内部流程,而且还要重新配置其供应链和分销链,因此不仅需要完成数字化的基本投资,还需要考虑沉淀成本、重复投资、业务分割等等转型成本。是否进行数字化转型的投资,取决于企业对数字化转型投资的成本—收益预期。研究表明,技术革命浪潮的周期性特征与企业是否采取数字化战略密切相关,在技术革命浪潮的导入期,经济体系对低生产率的企业有较高的包容性,企业数字化转型的动力较弱,随着拓展期的到来,新技术的应用更加广泛,生产率较低的公司将在竞争中失利,企业的数字化转型动力随之增强㊺;但对于单个企业而言,技术革命浪潮的周期性特征是给定的,因此这一研究结论并不具备直接的政策意义,但这种相关性却间接地指出了影响企业数字化转型的两个外部因素:第一,市场竞争环境,导入期低生产率的企业之所以不必要进行数字化转型,是因为在给定的竞争强度下,企业可以获得满意的利润率而不需要进行转型投资;第二,企业的技术生态环境,拓展期之所以数字化转型企业比例高,固然有竞争加剧的因素,但同时还有另一个原因,即随着拓展期数字化转型企业数量的增多,改变了企业的上下游和用户环境,企业不得不进行流程改造,以嵌入既定的技术生态体系中,否则,企业不仅在生产管理效率上面临淘汰的可能,而且在产品零部件、技术模块等环节上也无法与其上下游企业对接。

要充分激发企业数字化转型的动机,使其形成良好的数字化转型投资预期,政策上的着力点需要聚焦于竞争政策和公共品供给政策。在竞争政策上,要打破市场分割、行政垄断、不公平竞争,对低效企业形成有效的竞争筛选机制,通过外部挤压,激发数据化转型的动力。公共品供给的意义,不仅在于可以直接影响企业数字化转型的成本,而且在于为产业的技术生态环境的形成创造条件,从而进一步促进企业数字化转型的动力。公共品供给除了硬件基础设施,尤其是新基建所涵盖的信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等之外,还包括数据标准、行业规范等制度基础设施。

针对中小企业数字化转型,还需要予以特定的政策扶持。当前,中国的数字化转型主要集中在超大型和大型企业,这些企业规模大,资金实力强,专业人才储备也较充裕,数字化转型的预期也较好,但大量中小企业数字化转型投资仍很有限,而这些企业占据了中国企业产出和就业的相当大比例。就竞争环境而言,这些中小企业缺乏数字化转型动力,是因其仍可以获得满意的利润率;就技术生态环境而言,这些企业也不同于复杂价值链产品,其上下游企业也多处于劳动密集型,数字化生态压力并不大,大量中小企业尤其是劳动密集型产业缺乏数字化转型动力,具有经济上的合理性。

但是,数字经济有别于传统经济的一个重要特征,就是数据具有互补性(complementarity)和非竞争性(non-rival)。数据的互补性意味着不同类型、不同来源和不同主体的数据互补,将进一步促进数据要素的报酬递增,但却并不增加数据的边际成本;数据的非竞争性意味着数据可积累、可复制,可以极低的代价被所有成员利用,一个主体使用的同时不仅不影响另一个主体的使用,相反,多主体的共享使用反而会增强数据的信度和质量。小企业缺乏数字化转型动机就其个体从而言是理性的,但从社会总产出和效率提升的角度而言却是次优的;数字化转型对单个中小企业是不经济的,但对整个生产体系却是经济的。原因在于,不同于工业经济时代企业通过封闭生态的方式建构价值链和供应链,数字时代企业的价值链和供应链是开放的复杂系统,也只有在这种开放复杂系统中才能实现信息获取、信息生产的及时化,以实现跨企业的多主体协作。中小企业的数据资源如果没有得到充分挖掘和利用,就无法将其生产和流通过程所产生的大量数据为社会所用。从长远来看,中小企业数据化进程的滞后,不仅不利于这些企业本身的竞争力提高,同时也因数据互补性和非竞争性的损耗,影响了整个经济体系的效率;而对于数字化转型程度高的大型企业而言,中小企业数据化转型的滞后,也不利于其与中小企业进行反向链接,难以培育自身供应链。

从这一角度看,中小企业数字化转型存在明显的外部性。数据溢出的经济收益是社会化的,但数字化转型的成本需要中小企业自己承担。而与大型企业尤其是超大规模的企业相比,中小企业在数字化转型中不仅受限于数字资产存量薄弱、人才匮乏,由于行业和产品缺乏规模效应,中小企业也难以像大企业那样获得通用型的解决方案,解决个性化需求的成本过高。因此需要给以更为精准和全面的公共品供给,系统有效降低中小企业数字化转型成本。如,通过数据标准、行业标准的统一,改变中小企业数字化转型服务优质资源供给不足的局面,在财税政策方面,可以通过建立多层次的引导基金,引导各级财政资金和社会资本加大对传统产业数字化转型的投入。

-

从国际大循环发展战略到新发展格局战略的转换,不仅体现了中国经济社会发展尤其是产业体系变迁过程中的主要问题、主要矛盾和实现途径的变化,也折射出数字技术20世纪70年代以来至今的变迁过程。正如依托计算机和互联网浪潮融入国际分工和贸易秩序,形成国际大循环格局一样;信息通信技术革命的进一步发展,也要求在生产方式上做出变革,以适应生产力的发展。从这一意义上看,构建新发展格局,也是对新一代数字技术重塑全球分工和贸易秩序的主动性适应,而中国既有的产业体系和工业能力,则为形成新发展格局提供了坚实的基础。

构建新发展格局与数字经济发展是一个有机的、不可分离的整体,两者互为支持,才能为中国经济高质量发展提供不竭的动力。新发展格局的形成,需要通过数字产业化和产业数字化不断提高内部需求,充分利用外部需求;数字经济的发展,要为补齐产业链短板,打通国内国际两个循环的堵点提供技术和经济支持。鉴于数字经济发展的长期性、系统性,政策供给需要充分识别数字经济在微观、中观和宏观层次上的关键问题,为数字生产方式的重构提供制度支持。微观层次上,通过竞争政策和公共品供给促进企业数字化转型的动力;中观层次上,通过产业协同促进通用技术的扩散及相应的部门重构;宏观层次上,通过适宜性的社会—政治范式的供给,确保新技术—经济范式增长效能释放的同时满足红利共享。

新发展格局构建与数字经济发展:内在逻辑与政策重点

- 网络出版日期: 2021-12-20

摘要: 新发展格局战略导向的确立,不仅是基于内外部环境条件变化做出的新的战略抉择,也是对数字技术重塑全球分工和贸易秩序的主动性适应。从社会总资本运动的角度看,构建新发展格局与数字经济发展是一个有机的、不可分离的整体,新发展格局需要为数字经济发展提供所需的基础条件,促进数字生产方式的型构;反之,数字经济的发展也应着力提升内循环的主体地位,巩固内、外循环之间的协同联系,在完善国内供应链和产业链的同时提升价值链高度,在提高劳动生产率的同时保持劳动收入的同步增长。在微观、中观和宏观的层次上,数字经济发展分别表现为数字化转型、通用技术扩散与数字技术—经济范式的型构,在以构建新发展格局为导向推动数字经济发展的过程中应做到:微观层次上,通过竞争政策和公共品供给,促进企业数字化转型;中观层次上,通过产业协同促进通用技术的扩散及相应的部门重构;宏观层次上,通过适宜的社会—政治范式的供给,确保新技术—经济范式增长效能充分释放的同时满足红利共享。

English Abstract

Construction of the New Development Paradigm and Development of Digital Economy: Internal Logic and Policy Focus

- Available Online: 2021-12-20

Abstract: The establishment of new development paradigm as strategic orientation is not only a choice based on the change of the internal and external conditions, but also an active adaptation to the reshaping of global division of Labor and Trade Order caused by digital technology. From the perspective of the movement of social general capitals, the construction of a new development paradigm and the development of the digital economy are an organic and inseparable whole. the new development paradigm needs to provide the necessary conditions for the development of the digital economy, in turn, the development of the digital economy should also focus on promoting the dominant position of the internal circulation, consolidating the synergy relationship between the internal and external circulation, upgrading the value chain while improving the domestic supply chain and the industrial chain, keep the parallel growth between labor income and labor productivity. At the micro, medium and macro levels, the development of digital economy is characterized by digital transformation, general purpose technology diffusion and digital technology -economic paradigm shaping, in the process of promoting the development of digital economy under the guidance of Construction of the new development paradigm, at the micro level, the key lies in promoting the digital transformation of enterprises through competition policy and the supply of public goods, at the medium level, the Critical factor is promoting the diffusion of general purpose technology and the sectoral restructuring through industrial synergy, At the macro level, we should focus on the growth efficiency of the new technological economic paradigm can be fully released and the dividends can be fully shared through appropriate socio-political paradigm