-

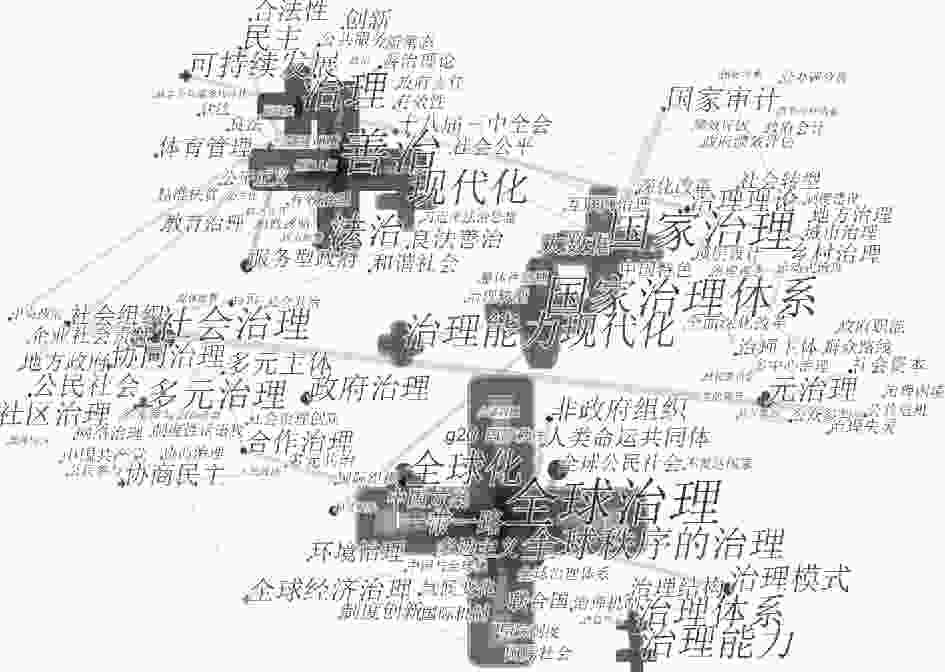

图 1 中国社会科学引文索引数据库中“治理研究”聚焦趋势

Figure 1.

-

关键话语体系 与国外治理流派的契合 国外该流派兴起的核心诉求 国内研究的性质 聚焦于“善治”的研究 善治、法治、责任、服务、合法性、预算透明度、民主、公平正义、权力监督、信息公开、现代化…… 世界银行式治理 ①获得援助的条件需要满足世界银行的诸多标准。②以西方社会的治理模式为“当然标准”。③力图将该标准推向全球,建立全球“统一模式”。④这种标准逐渐演变成了判断世界各国“现代化程度”的柔性规则,上升为了一种“潜意识形态”。⑤明显有着以物质(经济援助)带动意识形态传播的属性。 ①一批承接了世界银行项目的学者,必须依照世界银行的口径进行研究。②力图跟上国际研究潮流。③未能有效脱离世界银行话语体系,变相成为了世界银行话语体系的拥护者、传播者。 聚焦于“多中心治理”的研究 社会组织、社区治理、企业社会责任、社会治理创新、社会共治、公民社会、多元主体、多元参与、多元共治、地方政府、协同治理、网络治理、协商治理、合作治理、公民参与、协商民主…… 多中心

治理①将美国等西方国家公共服务生产、提供一些做法由案例上升为理论。②总结美国等西方国家的“结社经验”,扩散到全球理论模式。③继续强调“社会中心”理念。④将美国等西方国家“政府失败”“市场失败”的“双失灵”现象用“广阔的中间地带”理论进行解释,对实践进行一般理论性升华。 ①引入国外影响力较大的理论体系。②借鉴国外“社会中心”的做法,解决中国“行政吸纳社会”问题。③所坚持的理论原则,所使用的话语体系基本上都是国外已有的理论与话语体系,有着简单传播西方话语体系的痕迹。 聚焦于“全球治理”的

研究没有政府的治理、不发达国家、全球公民社会、非政府组织、国际组织、联合国、国际社会、全球治理体系、治理机制、制度创新、全球秩序的治理、国际秩序、价值体系、气候变化、环境治理、全球问题…… “没有政府的治理” ①西方推行“人权高于主权”准意识形态,为西方单个国家或者国家群体武装干涉别国内政寻找合法性依据。②在华沙条约组织解散之后,为北大西洋公约组织的存在寻找合法性依据。③为欧洲联盟的存在、继续扩大寻找道义依据。④在网络社会、信息时代出现了大量不同于以往的“国际公共事务”,需要一批不必须由国家主体提供的国际“公共服务”“公共产品”等,需要各类组织合作解决问题。⑤随着工业化的深入,出现了一批“重大外部性国际事务”,比如全球变暖、大气污染、核扩散、邪教蔓延等,需要国际各类主体联手解决。 ①力争中国在同类研究中能跟上世界步伐。②在下意识中接受了国外此类研究的既有范式、命题、理念体系。③各种研究努力有着国外话语“传声筒”“扩音器”的痕迹。 聚焦于“国家治理”的

研究顶层设计、元治理、治理理念、治理理论、中国特色、全面深化改革、深化改革、制度建设、政府职能、社会转型、地方治理、城市治理、国家审计、政府会计、绩效评估、政府绩效评估、党的领导、群众路线、村民委员会、社会资本、公众参与、社区善治、宪法、法治…… 很弱的“元治理”痕迹 ①需要解决“治理失灵”问题。②把国家拉回到治理过程。③在“多元治理”“多主体治理”过程中,国家(政府)要成为“同辈中的长者”。 ①为了贯彻“推进国家治理体系和治理能力现代化”战略,力图对其进行“解题式”甚至“解读式”研究。②引入国外“元治理”来附会国家战略。③各类人群的“积极解读”导致了研究的无限发散,使得“国家治理”研究成了既没有确定内涵,也缺乏确定外延,呈现向内、向外的无限扩展属性的研究。④在“国家治理”研究中,甚至将人文社会科学各学科的研究对象均纳入进来,认为它们皆为“国家治理”对象。 表 1 中国治理研究类型与国外治理研究流派的契合

-

理论层次 需要廓清的内容举例 1. 理论的使命 ①解决“政府失灵”与“市场失灵”的“双失灵”问题;②激发社会活力,为国家发展增强基础动力;③使国家边际行动能力(综合国力)最大化;④建立政府与社会的良好“伙伴关系”;⑤使民主理论融入社会日常性实践,解决代议民主“高高挂起”问题;⑥“让人民群众依法通过社会组织实行自我管理、自我服务和参与社会事务管理,有利于更好地发挥人民主人翁精神,推动社会和谐发展”(《关于国务院机构改革和职能转变方案的说明》语)…… 2. 理论原则 ①“把自己组织起来,进行自主治理,从而能够在所有人都面对搭便车、规避责任或其他机会主义行为诱惑的情况下,取得持久的共同收益”(埃莉诺·奥斯特罗姆语);②“各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和”(全球治理委员会语);③“治理是基于法律规则和正义、平等的高效系统的公共管理框架,贯穿于管理和被管理的整个过程,它要求建立可持续的体系,赋权于人民,使其成为整个过程的支配者”(联合国计划署语);④“行为者和机构把它们的资源、技能、目标混合起来,成为一个长期的联合体系”(俞可平语);⑤“新的治理:没有政府统治的治理” (罗德·罗茨语);⑥“21世纪的改革家们则将今天的创新视为是一个以公民为中心的社会治理的复兴实验过程”(理查德·博克斯语);⑦“正确处理政府和社会关系,加快实施政社分开,推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用”(《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》语)…… 3. 概念体系 ①多元;②自主;③自组织;④网络;⑤协作;⑥参与;⑦多中心;⑧“最广大人民根本利益”(《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》语)…… 4. 命题体系 ①“治理是机构执行梦想与原则的绩效,而非执行那些将原则化之为目标的绩效”(弗朗西斯·福山语);②“嘉年华会式的共识将会掩盖‘伙伴们’之间的真正权力关系,‘声音大’的会掩盖住‘声音小’的利益”(威廉·沃尔特斯坦语);③“将不同公民的偏好意愿转化为有效的政策选择的方法手段,以及将多元社会利益转化为统一行动,并实现社会主体的服从”(贝特·克勒克赫、雷纳·埃森语);④“分权化治理有助于加强地方政府和公民社会组织的能力建设”(沙布尔·吉玛、丹尼斯·荣迪内利语);⑤“治理结构的生成与治理机制的运行,不再仅依赖于政府的权威,而是社会中各行动者互动的结果”(吉尔特·鲍克尔特语);⑥“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”(《十八大报告》语);⑦“加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动”(《十九大报告》语)…… 5. 命题的关系体系

6. 工具体系

7. 工具使用 案例A、案例B、案例C…… 表 2 “治理”成为“理论”应该具备的完整内容体系

图共

1 个 表共

2 个