-

如果以法律多元主义的视角来审视传统中国的规则体系,法律不仅仅是指国家制定的律例典章,也包括民间社会自发形成的礼俗习惯。在这个意义上,法律宣传与德礼教化有着密切的关系。移风易俗,既是革除民间窳败风气之举,亦有形成良风美俗之意。为教化百姓而颁布的圣谕,本身就是一些道德箴言。从明太祖朱元璋颁行圣谕六言,到康熙皇帝推行圣谕十六条,无非是为了实现“化民成俗”的政治意图。与此同时,也通过普及法律来建立良好的社会秩序。明清中国的“宣讲圣谕”和“讲读律令”①,可以视为维风导俗的两个环节:宣讲“箴言”性质的圣谕是其中一环,属于道德教化的范畴;而讲读具有强制性和惩罚性的律例,则是另一环。环环相扣,彼此关联,既体现了明清时期中国政治统治与社会治理的基本特征,也实现着“政从上,礼从俗”的互动与整合。

作为宣讲圣谕的一种手段,为“圣谕十六条”配上故事和图像的《圣谕像解》,旨在激发百姓阅读圣谕的兴趣,领悟圣谕之要义,其道德教化功用固不待论,也在一定意义上起到了法律宣传的效果。帝制中国时期,皇帝颁行的圣旨固然具有法律的性质,其效力甚至有可能高于律例。不过,圣谕与一般意义上的国家立法终有一线之隔,不能完全等而视之。因此,本文仅围绕圣谕宣讲中涉及法律、犯罪、诉讼的部分,讨论“法律宣传”问题。事实上,随着宣讲圣谕活动的推进,清代也出现了将圣谕和律例合编的文本及其宣讲实践。②在这种情况下,宣讲圣谕几乎成为了“讲读律令”的制度配置。

-

明初以来,“宣讲圣谕”的制度设计是《圣谕像解》这类书籍产生的历史语境。在中国的政治思想传统中,无论儒家还是法家,都重视以礼法化导百姓的治理方式,律令与礼俗也随之成为社会治理的基本工具。明太祖朱元璋统治期间,虽然竭力推行严刑峻法之治,却也并未忽略道德教化之功。为了达到“吾民可以寡过”的治理效果,朱元璋采取了一系列措施−修订《律令直解》③,在《明律》中增设“讲读律令”专条④,颁行《大诰》四篇和“教民榜文”⑤,并以推广“圣谕六言”作为移风易俗的途径⑥。

朱元璋将自己拟定的“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”六言,作为教化民众的基本准则,要求民间定期宣讲、积极奉行,希望帝国的黎民百姓恪守伦常,勠力农桑,安分守己。为了推行乡村教化,改良社会风气,又设置了里老人、乡饮酒礼、社学、申明亭、旌善亭等,这些举措也成为了宣讲圣谕和讲读律令的制度配置。⑦

明清易代之后,顺治皇帝继续推行宣讲圣谕制度。⑧及至康熙九年(1670)十月初九,又将“六言”扩展为十六条,即“敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全善良,诫窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命”,并要求有司推行。⑨放在帝国的治理结构中来看,它们形成了比较完整的体系:“敦孝弟”是践行一切道德伦理的基础;“训子弟”“笃宗族”“和乡党”则是孝悌的延伸与必然要求;“务本业”“重农桑”“尚节俭”是完纳钱粮的前提,也是良风美俗得以形成的经济基础;“隆学校”与“黜异端”是建构与维持国家正统意识形态、净化民众思想信仰的内在要求;“明礼让”“讲法律”“联保甲”旨在从制度上维系道德伦理、社会经济以及意识形态的秩序,也发挥着“息诬告”“诫窝逃”“解仇忿”的功能。为了帝国政治统治与社会治理的正常运转,塑造和维护淳厚质朴的民风礼俗,道德的教化和引导自然重要,法律的强制和惩戒同样不可或缺。“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”⑩,箴言教化与律令讲读都成为维风导俗的手段。

康熙九年十一月廿六日,“礼部题:皇上弘敷教化,特颁圣谕十六条,以示尚徳缓刑、化民成俗至意,应通行晓谕八旗并直隶各省府州县乡村人等,切实遵行。从之。”⑪随后,各地官员也积极响应。例如浙江巡抚陈秉直编撰《圣谕直解》一书,逐条解说并引证相关律例,作为宣讲圣谕的教材。他在康熙十八年正月二十二日的题本中建议,将该书“分布州县有司,每逢月朔集在城绅衿耆庶亲为讲究。其远在四乡者,每里分给一书,令其地之品行端方之士,各就公所,每逢月朔集讲一次。”⑫提议得到了礼部官员和皇帝的认可,谕令州县乡村遵照实施。⑬这意味着,宣讲圣谕已经走上了规范化、制度化的轨道。

也正是在各地官员着力推行宣讲圣谕十六条的语境中,出现了《圣谕像解》这部图文合刊的书籍。该书的编者梁延年⑭在《圣谕像解》序文中提到,莅任不久,恰逢安徽巡抚靳辅颁发《上谕十六箴》一书,读过之后,“念铸辞典雅,小民未必周知,爰僭加注释,急梓以行,俾合邑家传户诵焉”。江南总督阿席熙和巡抚靳辅对其尽心尽力宣讲圣谕的举措颇为赞赏,并向康熙帝特疏题荐,得到俞允。⑮梁延年此后热衷于编撰和刊印《圣谕像解》一书,显然与他为官生涯中的这段经历有关;巡抚、总督乃至皇帝的首肯与表彰,鼓励了他继续推进宣讲圣谕的活动。

在序文中,梁延年非常清楚地说明了编撰和刊印《圣谕像解》的意图:

疏远小臣,忽遭非分之荣,敢不益尽涓埃,以仰答圣天子覆载鸿施也哉。……延年自揣凉薄,无以仰承风旨,既而思之,曩者箴注之布,士民知书者能习之矣。若夫山童野竖,目不识丁,与妇人女子,或未之悉也。于是仿《养正图解》及《人镜阳秋》诸集,辑为《圣谕像解》一书,摹绘古人事迹于上谕之下,并将原文附载其后。嘉言懿行,各以类从,且粗为解说,使易通晓。编汇既成,付之剞劂,凡六阅月而告竣。随散之各里,冀披览者庶几触目警心,可以感发兴起。⑯

此次编撰《圣谕像解》,除了“仰承风旨”之外,也意味着梁延年对自己之前撰写的《上谕十六箴》注解并不满意,未能考虑目不识丁的“山童野竖”和“妇人女子”的文化水平与接受能力。而以图像来解释圣谕,可以在一定程度上解决这一难题,使阅读者触目而警心,感发而兴起。⑰

为了说明图像对于传播知识和激发道德情感的意义,梁延年还以梁彦光任相州刺史时的故事为例:“有滏阳人焦通,事亲礼阙。彦光弗之罪,将至州学,令观孔子庙中韩伯俞母杖不痛,哀母力衰,对母悲泣之像。遂感悟,改为善士。由是观之,像亦不为无助。”⑱梁延年对图像的解释功能,已有自觉和清醒的认知,因而将其作为传播和推广圣谕的工具。这种“解释功能”,不仅是以图像来阐释圣谕的意涵,更多是引发观者的共鸣,令其触景生情。而情感共鸣效果的产生,来自图像所提供的比文字更为生动具体的历史情境。或者说,图像发挥了使历史情境现实化和在地化的功能。图像的观看者与图像叙述的人物共处于同一虚拟时空,从而拉近了历史与当下的联系,产生身临其境的效果。

从梁序中的措辞来看,梁延年编撰和刊刻《圣谕像解》一书,似乎有可能隐含着想要引起皇帝关注的意图。可以推测,一个小小的知县,通常很难得到督抚的青睐,更不要说被皇帝注意到了。然而,梁延年因为注释《上谕十六箴》并力行宣讲圣谕而获得的荣耀,无疑会激发他就宣讲圣谕一事再作努力的动机。梁延年可能会希望通过刊印《圣谕像解》并将其作为宣讲素材,继续引起上司和皇帝的关注。安徽布政使龚佳育在《圣谕像解序》中提到,“书既告竣,梁令以弁语为请,予既嘉其有裨圣化,而又自幸得车辅之助,则题诸简端不能辞也。”⑲龚佳育对于梁延年注解圣谕和编撰“像解”之举,亦赞赏有加。他说:“繁昌梁令以循卓之才,膺斯剧邑,曾博采前言往行,注释《上谕十六箴》,讲解鼓劝,固已扬绩于荐剡,书庸于赞策。兹者晋秩待迁,需次不远。而犹夙夜匪懈,绘图成编,俾闾阎陇亩之氓家喻户晓,易于观感而兴起,可谓无忝厥职矣。”⑳虽然为人作序免不了溢美之词,但至少可以说明,梁延年确实因《圣谕像解》而受到上司眷注,并在该书完成不久之后获得升迁机会。梁氏自己在《圣谕像解》的“凡例”中也提到,“功甫告竣,铨部以内升主政,檄召候补,行将谢事以去。”㉑两说可相印证。虽然笔者尚不能推测“晋秩待迁”的原因是什么,但是从方志记载的政绩来看,梁延年应该是一个比较重视道德文教的知县。㉒这与其撰写圣谕注释、刊印《圣谕像解》以及力行圣谕宣讲之事也相当契合,均属推行文教、移风易俗的范畴,升迁或许与之有关。

至于《圣谕像解》在当时是否被进呈御览,并得到皇帝的属意,就不得而知了。考虑到它所仿照的《养正图解》和《人镜阳秋》两书的遭遇㉓,以及《圣谕像解》在光绪年间曾被进呈的史实,那么推测梁延年在编撰之初曾有希望皇帝阅览的意图与动机,或许不是无稽之谈。古人的同类经验,对梁延年大约也有启发。他在“凡例”中提到,“宋王曾于天圣初,铨录古先圣贤事迹凡六十事,绘图以献。上嘉纳之,降诏褒美,仍敕镂板,摹赐近侍。因命禁署日绘二十轴以进。”㉔一部能够引起皇帝关注的书籍,会给作者带来意想不到的效果。对此,梁延年应该是非常清楚的,编撰《圣谕像解》也就不无“投上所好”的私人动机。

-

梁延年在序文中提到,《圣谕像解》的编撰仿照了《养正图解》和《人镜阳秋》两书。本文将比对三者之间的异同,进一步考释图文关系与文本结构。

通观三部“图书”的大致内容与形式,《圣谕像解》仿《养正图解》和《人镜阳秋》之处,主要体现在三点:其一,以古今人物的“嘉言懿行”来诠释道德箴言,发挥教化功用;其二,图像与人物故事之间相互释证,丰富并扩展了文字的关联意义;其三,《圣谕像解》的某些插图也模仿了《养正图解》和《人镜阳秋》的构图。当然,这三部书亦有明显的差异。例如预设的教化对象不同,《养正图解》的预期读者是皇子,《圣谕像解》则意图面向百姓,《人镜阳秋》的受众大致是精英阶层。㉕在图文的选取上,《养正图解》和《人镜阳秋》是由编者自行选择,《圣谕像解》则是根据圣谕内容来寻找素材。尽管圣谕十六条是既定的权威文本,同时也框定了故事和图像的范围,但对于选择什么故事以及如何解释这些故事,梁延年仍有相当的自由。可以说,《养正图解》和《人镜阳秋》的编撰是建构文本,而《圣谕像解》则是演绎文本。

再来看具体的编撰意图和体例格式。从《养正图解》的序文和内容来看,该书先列插图,次录“可备劝诫”的古人言行故事,最后是“直解”故事的通俗表述。如此编排,是为了让这些出自典籍的故事更容易被预期读者(皇子)所理解。万历二十五年(1597)九月初八,作者焦竑在进呈御览的题奏中解释了编撰过程:“择载籍中故事有关法诫者,稍加训释,并绘为图。”㉖这与《养正图解》的成书面貌(图像→故事→训释)并不一致,之所以出现这种偏差,或许是因为图像的首要功能不是为了解释文字,而是为了引起读者的阅读兴趣,激发其热情去了解插图背后的故事和故事背后的道理。

同样,《人镜阳秋》也是从典籍中选取了一些具有教化功能的故事,分别列入忠、孝、节、义四目之下。该书的编排结构与《养正图解》如出一辙,“首陈图,次立传,次系之赞”㉗,即图像→故事→赞语㉘。稍有不同的是,《人镜阳秋》没有以通俗的语言重述故事,而是直接在故事后附有“无无居士”㉙汪廷讷的赞语,阐发议论。与《养正图解》的训释相比,《人镜阳秋》的赞语更典雅些。训释兼具重述故事和阐释道理的双重功能,赞语则仅用来说理。究其原因,恐怕是两书的编撰意图不同所致。汪廷讷既不是为了教育皇子,也不是迎合妇女稚童的阅读兴趣,他更多是出于提升自己社会文化身份的私人动机,才刊印了这部卷帙浩繁的《人镜阳秋》。该书绘图、刻工、印制均称精良,并邀请众多名流作序,可谓不惜工本,却并非出于“射利”的商业目的。㉚这种私人动机,在“汪氏妇”和“汪仕齐”这两幅作者表彰父母孝义的图中得到了充分体现。㉛可见,《人镜阳秋》的编撰旨趣与《养正图解》不同,亦与《圣谕像解》相异。

虽然《圣谕像解》的体例也是图像→故事→训释,但以文释图的编撰意图更为明显。㉜先列图像,再简述经典事例。训释部分一般先介绍插图所绘的内容,继而以稍微通俗的语言重述故事;最后用按语阐释图像和故事的要旨,并对读者提出警示和劝诫。图像在这里的基本功能是“感发”阅读兴趣,故事和训释进一步解释图像。离开了故事和训释,图像的意义很难被观者所理解,图像仅有辅助阅读的功能。

关于理、事、图之间的互释功能,在这类书籍的序文中亦有阐述。所谓“理涉虚而难见,事征实而易知。故今古以通之,图绘以象之,朝诵夕披,而观省备焉也。”㉝“ 讲读止于析理,图说兼以征事。理之用虚,虚故隐约言之,而不必有所指。事之指实,实故览之者易竟,而愈以明理之用。遂采往昔言事可备劝诫者,绘为图,著为解。”㉞“ 夫像者,象也,亦法也。即其像而取法乎人,以自镜也。”㉟隐藏在经典中的义理,常人往往难以索解,摘自史书的故事则征实易知。与文字的“言事”“析理”不同,图可以象,可以法,具有直观呈现事物的表达功能和解释功能。理、事、图由隐至显,从抽象到具体,使得“理”可以通过“事”来表达和阐述,“事”可以通过“图”来呈现和叙述。读者通过观摩图以追溯事,解读事以辨析理。三者形成了具有“对话性”及“互文性”的复合文本,以及解释上的循环。㊱

图文书籍“对话性”特征的产生,与其文本制作过程有关。画师通常是根据文字叙述的内容来创作图像的,他们与文字作者之间形成了“对话”关系,这种对话基本是一次性的。然而,《圣谕像解》的制作又构成了多重对话,绘图者不仅在和圣谕及其相关的故事、训释对话,同时也在和《养正图解》《人镜阳秋》的图像对话,形成了文本和意义上的复杂关系。因此,“互文性”产生于文本制作的“对话性”过程中。如果将这类具有“道德镜鉴”功能的图文书籍,置于泛道德主义的政治文化与书籍生产的语境,这种“对话性”和“互文性”的文本可以获得更为广阔和复杂的解释空间。㊲否则,我们根本不可能理解明清时期为什么产生了如此众多的图文并重的教化书籍。

重视图像认知功能的原因,与传统中国的语言文字和思维方式也有密切关系。中国人偏于形象思维,所谓“索象于图,索理于书”㊳;“古者书不尽言,乃审厥象,象厥物”㊴。“象”的认知功能,与象形文字及《易经》所谓“圣人设卦观象”的思维方式,亦有深远联系。㊵通过“指事”来认识事物,乃至以“事”说“理”的认知模式,可以说是传统中国文化的基本特征。孔子“我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也”㊶,即表达了“理在事中”之意。史书要发挥“善善恶恶”的扬抑功能,不能仅仅通过抽象的说理,还要借助具体的事实甚至“可观”的图像来让读者感知。《养正图解》《人镜阳秋》以及《圣谕像解》这类“镜鉴”书籍,正是以故事为中心,配以插图,使抽象的“理”具象化和可视化,实现道德劝诫之目的。当然,这类书籍除了方便读者理解,亦有清供价值。

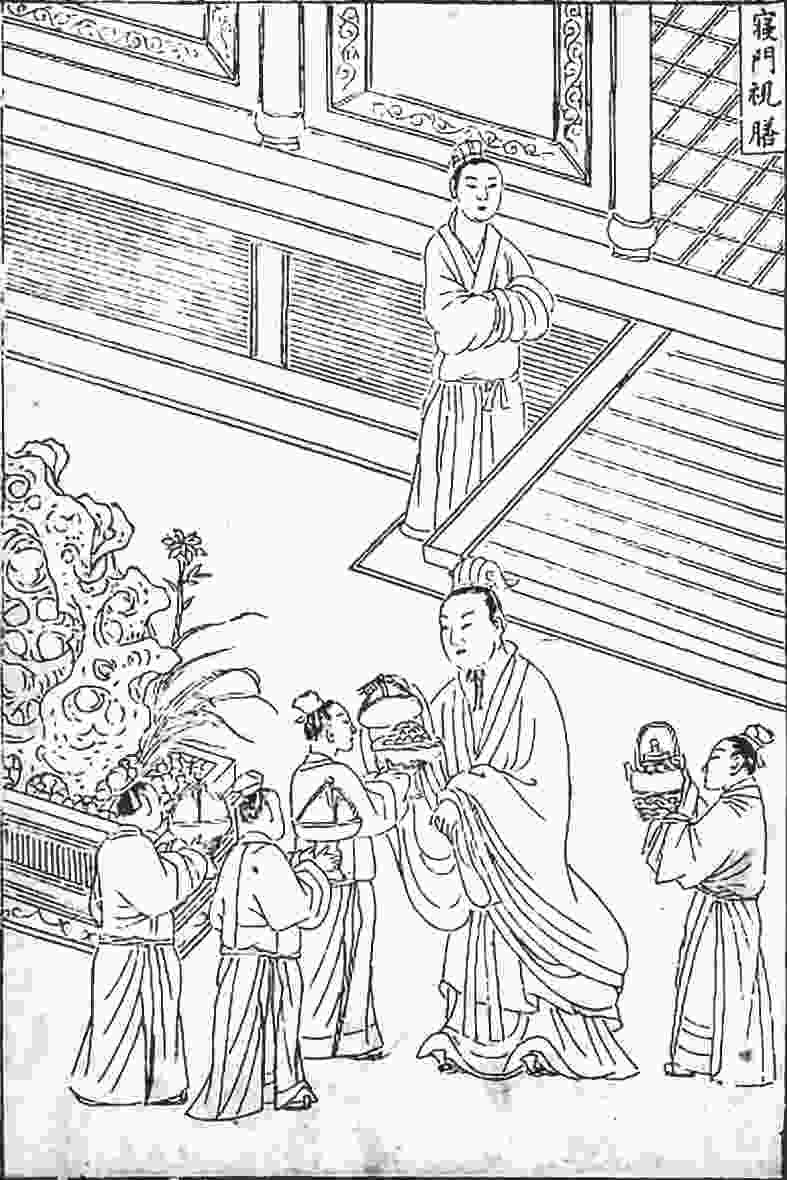

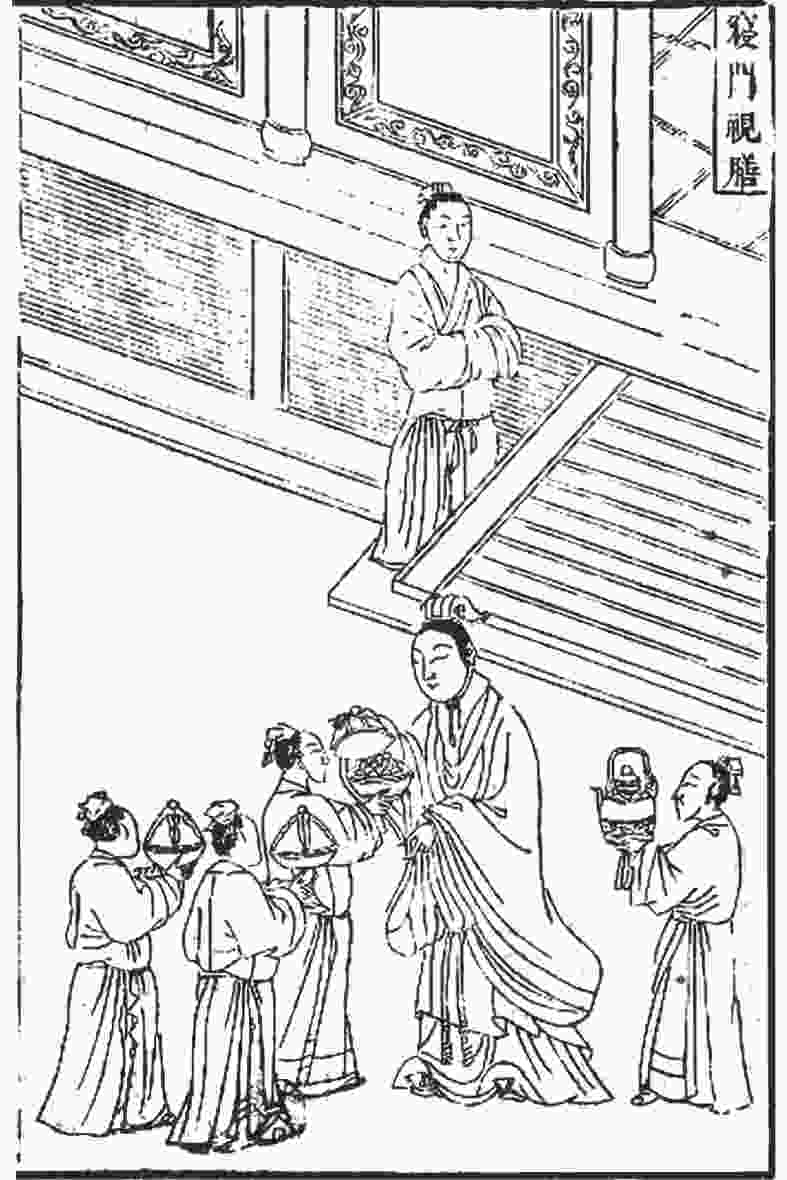

《圣谕像解》仿照《养正图解》《人镜阳秋》的另一方面,是图像本身的模仿和挪用。囿于篇幅,在此不便逐一考订模仿的细节,仅各举一例说明挪用和抄袭的存在。如图2与图1相比,不仅榜题一样,构图也基本一致,只是少了个花坛。虽然两图在人像、衣饰的线条表现方面,画法和刻工稍有差异,房间地面方砖的大小、板壁的纹饰图案也不完全相同。但除了这些细节之外,两幅图并无二致,都以同样的方式诠释了文王如何孝养父亲的故事。区别主要体现在文字上,《圣谕像解》比《养正图解》更通俗一些。

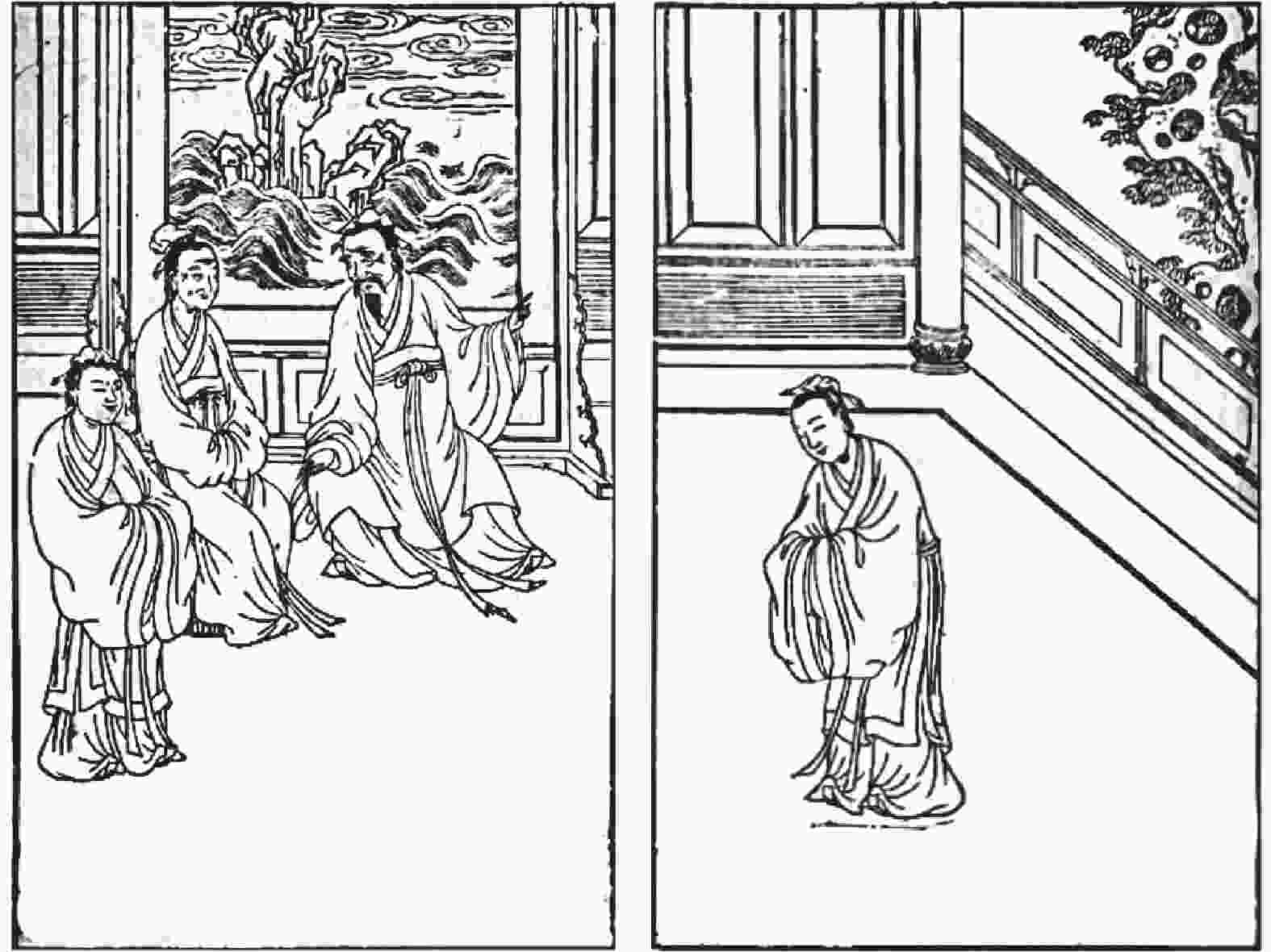

虽然《人镜阳秋》的配图为双面连式,《圣谕像解》为单面,但比较图3和图4,在构图上亦有明显的雷同。两幅图所呈现的,是虞舜在“父顽、母嚚、弟傲”的情况下“克谐以孝”的故事。㊷虞舜的父母和弟弟被画在同一侧,营造了亲密感;而正在作揖的虞舜被画在另一侧,形成强烈的对比。这种处理方法,鲜明地呈现出四人之间的亲疏关系。只是《人镜阳秋》的画面更复杂,绘画技巧也更精湛,例如对虞舜父母面部表情的生动刻画。与图3相比,图4的右下方还多了一把锄头,暗示了虞舜刚从田间归家就来揖见父母,表现其出面反告、奉养父母的孝行。

-

皇权国家意味着皇帝享有“口含天宪”和“言出法随”的权力,在宽泛的意义上,皇帝所言本身就具有法律的意味,圣谕十六条同样如此。只不过这类圣谕比较抽象和原则化,难以作为具体的行为规范;由于缺少罚则,一旦违反也不太可能据以作出制裁。因此,这类圣谕基本属于道德性的箴言。本文之所以将《圣谕像解》视为法律宣传的一种方式,是因为圣谕十六条的部分条款以及书中的某些故事和配图,与法律、犯罪和诉讼有关。

具体来看,“讲法律以儆愚顽”和“明礼让以厚风俗”,契合了儒家“礼禁未然之前,法施已然之后”㊸的理念,也是法律和道德教化的核心内容。其目的是让百姓成为安分守己的良民,也是圣谕正面引导功能的体现。不过,一旦纠纷和争讼产生,如何息讼解纷仍然是地方官员无法回避的问题。“和乡党以息争讼”和“息诬告以全良善”的意图,正是为了减少争讼和诬告。在清代的法律话语中,禁窝逃和防盗贼也是反复提到的话题,与社会治安息息相关。“诫窝逃以免株连”和“联保甲以弥盗贼”,便是针对这一棘手问题。“训子弟以禁非为”和“解仇忿以重身命”,则是为了遏制不端行为和避免冤冤相报的预防措施。以上各条圣谕,涉及到清代地方社会频繁发生的纠纷、诉讼与犯罪,以及州县衙门日常处理的法律事务,也基本涵盖了清代法律宣传的主要内容。

梁延年在《圣谕像解》的每条圣谕下,先以一段文字解释该条圣谕的意图:“此一条,是皇上欲汝等百姓”如何如何。整体来看,其阐述层次清晰,圆融饱满。不过问题在于,这段文字大多引经据典,文风也并不通俗,显然不是“山童野竖”和“妇人女子”所能领会理解的,这恐怕与梁延年自己标榜的编撰意图并不相符。为使“目不识丁”的乡野百姓能够领悟圣谕的意涵,梁延年进一步以故事和插图启发读者,每条圣谕下录有若干故事,各配图一幅。囿于篇幅,本文仅举数例。

“讲法律以儆愚顽”,是直接关乎法律宣传的部分。梁延年对圣谕本身进行了解说:首先,点明了朝廷要求百姓了解法律的意图。“此一条,是皇上刑期无刑,欲汝等百姓通晓法意,深究律理,知所趋避,以自处于无过之地也。”其二,提到《周礼》中法律宣传的典据和古老传统㊹,并阐述了宣讲法律的意义。“古有读法之制,有悬象之典,所以启迪齐民,使知怀刑而不敢犯。提撕警觉,不啻三令五申焉。彼蚩蚩蠢蠢者,入诸耳而惕诸心,俨如刀锯在前,鼎镬在后。虽欲不吞刀割肠,饮灰洗胃,舍其旧而新是谋,何可得也。”其三,介绍了清律“讲读律令”的部分规定,即“百工技艺诸色人等,有能熟读讲解,通晓律意者,若犯过失及因人连累致罪,不问轻重,并免一次。”梁延年还用盲人与明目者,来比喻通晓律意者与顽愚者,讲解者与受众。“盖群瞽同行,有一明目者为之先导,则指示在前,必不至于堕坑坠堑。若以盲引盲,几何而不载胥及溺也。是故明目者,通晓律意者也;群瞽者,愚顽者也。有一通晓律意者,而为群瞽熟读讲解焉,如一灯然而千岩不夜,一钟振而万类咸闻。”因此,朝廷才立法优待通晓律意者,希望百姓“有所慕而为之,有所畏而不为之也。”最后,颂扬了皇帝“好生之德,钦恤之仁”。㊺由这段解说,我们也看到了宣讲圣谕与讲读律令在制度设计上的内在关联。问题在于,《圣谕像解》并没有对清代律例本身进行抄录和讲解,作为普通受众的“群瞽”,又如何能通晓隐晦的“律意”?这种对律的精准把握,恐怕并非妇孺百姓所能达到的境界。或许,梁延年所谓的法意和律理,是指隐含在《圣谕像解》的司法故事背后的道理,而非律例本身的奥义。

这条圣谕之下,附有12则故事,分别为:约法三章、除去肉刑、更定棰令、观明堂图、不孝当诛、鞭妇至死、子从父令、绝不为亲、夺田还弟、治奴告主、断配黠仆、治不起子。值得我们注意的是,这些都不是清代的故事,甚至《圣谕像解》收录的所有故事都出自前朝的史书典籍。在这个意义上,《圣谕像解》所要宣传的“法律”,与之前陈秉直编撰的《上谕合律直解》《上谕合律注解》、乾隆时期赵秉义编撰的《圣谕广训附律例成案》,以及同光年间的《圣谕十六条附律易解》《圣谕便讲附律》等书大相径庭。上述圣谕诠释与律法合刊的书籍,意在宣传与圣谕十六条相关的清代法律;而《圣谕像解》非但没有摘录当时的法律条文,故事也来自前朝。也就是说,编撰《圣谕像解》的意图,恐怕不是宣传具体的法律规范、制度和知识,而是演绎和传播某些贯穿传统中国的法律精神、原则和理念。甚至,读者是否能够理解这些精神和理念,也非梁延年所关心的问题。他真正的目的,或许是让读者通过阅读和观看故事,获得感悟或产生警惧。

例如,图5“子从父令”所描绘的故事:

六安县人有嬖其妾者,治命与二子均分,二子谓妾无分法。杜杲书其牍曰:“传云:子从父令,律曰:违父教令,是父之言为令也。父令子违,不可以训。然妾守志则可,或去或终,当归二子。”部使者季衍览之,击节曰:“九州三十三县令之最也。”㊻

这起家产纠纷案件,在《宋史》中亦有记载。㊼父亲宠幸其妾,遗令二子与妾均分家产;二子不从,告到知县杜杲案下。审案时,杜杲引经据律,裁断二子不得抗违父令。㊽并解释说,如果妾守节,二子必须与妾均分家产;若妾改嫁、归宗或死亡,家产则归二子。这一判决,不仅令当时的官员季衍大加赞赏,梁延年在训释中也颇为感慨:

人子于父,维命是从,故父所爱则爱之。惟书与器,余泽存焉,犹且不忍,矧所爱之妾乎!吝财不与,是悖父矣。礼曰:凡听五行之讼,必原父子之亲,权衡轻重,各有攸当。观杜杲书牍数语,可谓本仁而断之以义矣。㊾

杜杲的裁决理由以及梁延年的按语,都彰显了传统中国“礼法并用”或“情法两尽”的司法特点,强调了父权的重要性和权威性。至于“子从父令”的配图,虽然展现了公堂审案的画面,但很难说是画工根据故事情节所做的描述。这种格式化和套路化的构图,乃是明清书籍插图尤其是戏曲小说插图中司法场景的流行表达。与同类大量木刻画一样,坐在公案后面执笔书写的显然是审案官员,也就是故事的主角杜杲;公案右边,侧身站立的是值堂书吏;左边非常具有女性特征的形象则耐人寻味,可能来自于画工对“门子”这类衙门职役的性别错位的想象㊿;画面下方,手持刑杖的是衙役;跪在地上作揖的应该是原告,也就是故事中的二子之一。图像并没有如实呈现和还原文字信息,缺少了一些不该遗漏的要素:公堂上没有被告,两名原告也只出现了一人。

再来看图6“夺田还弟”的故事:

乌程男子孙常,弟并,分父产,各得田十顷。并死岁饥,常稍稍以米粟给并妻子。后追计值,作券取其田。并儿长大讼之,掾史议曰:“并儿遭饿,赖常升合,长大成人,而更争讼,非顺也。”钟离意独曰:“常身为父遗,当抚孤弱,是人道正义。而稍以升合券取其田,怀挟奸恶,贪利忘义。议夺常田,畀并妻子。”从之。(51)

这是一起伯侄争财的诉讼,南宋著名的案例集《折狱龟鉴》也有收录。(52)在掾史看来,伯父孙常“作券取田”并不违法,侄子因财产而状告曾经接济过自己的伯父,于情不顺。然而钟离意认为,虽然兄弟已经分家析产,但在情理上仍有相互赒济的伦理义务,抚恤孤弱,理所当然。孙常趁侄儿遭饿之机,以“升合”之助谋取田产,乃是乘人之危的巧取;从“人道正义”来看,实为见利忘义的奸恶行为,于理不合,应判侄子胜诉。这两种观点的背后,实际是两种情理的冲突与碰撞。

对此,梁延年在训释中说,“此一幅像,是写钟离意断狱,能明亲亲之义也。”又说,“兄弟,手足也。割左手之肉,以附右手,斯通体皆痛,究于右手无益。孙常视并妻子,竟如膜外,其真痿痹不仁者乎!钟离意之判,可谓本天理,顺人情矣。汝等百姓欲知律法,当于此等处融会贯通之。”(53)事实上,法律在这个故事中并没有直接登场,而梁延年的按语拓展了故事的内涵,揭示了律法必须在天理、人情中来理解和把握。

与“子从父令”相比,“夺田还弟”的配图可谓大同小异,依然呈现出明显的格式化特征。虽然故事的时代从南宋换到了东汉,但人物服饰和公堂布局并没有什么变化。小异之处在于:其一,衙役的手中少了刑杖,使人物的身份标识不那么明显。其二,原被两造都出场了,即地上跪着的一老一少。老者用手比划,似乎在陈述什么;少年则低头躬身,显得弱势和顺从。两造到庭,使图像更符合文字描述的场景。

圣谕“明礼让以厚风俗”后附的“嫁娶礼法”(图7),虽然不是一个严格意义上的法律故事,但与婚姻制度亦有密切关联:

任延为九真太守。骆越之民,无嫁娶礼法,延乃移书属县,各使男年二十至五十,女年十五至四十,皆以年齿相配。其贫无礼聘,令长吏以下各省俸禄,以赈助之。同时娶者二千余人,是岁风雨顺节,谷稼丰衍。(54)

这个故事在《后汉书·循吏列传》中也有记载。(55)将图像与故事对读可以发现,坐在公案后面手捋胡须、慈眉善目的官员,正在对跪在地上的男子说着什么,右侧另有一人在旁站立等候。图左下方书吏模样的人,正将一册文书递给跪着的男子,或许是官府代为制作的婚书。与前面两幅配图一样,官员两侧的人物设计和公堂布局依然套路化,但公案后方屏风上的梅花鹿却非闲笔。孔颖达《礼记疏》引谯周《古史考》释曰:“次有三姓,乃至伏牺,制嫁娶,以俪皮为礼,作琴瑟以为乐。”(56)意思是说,伏羲曾经制定以两张鹿皮为聘礼的制度。据此,画面中的“鹿”应该是婚姻的象征,通过这一元素,图像的寓意就被揭示出来了。

“嫁娶礼法”的故事宣扬了官府的善政。梁延年进一步解释说,“此一幅像,是写任延明嫁娶之礼,遂能召致和气,年谷顺成也。”又说,“饮食男女,生人大欲存焉。若使内有怨女,外多旷夫,则室家之愿弗遂,能无召灾致异乎?若任延者,可谓深知王道之本于人情,而又能依人情以制礼矣。”(57)这一解读,清晰呈现了人情与礼法之间的关系。

-

在《圣谕像解》的序文中,梁延年提到刊印告成之后,随即“散之各里,冀披览者庶几触目警心,可以感发兴起。”这与他此前将《上谕十六箴》“逐一讲解,刊刻成书,分发各里,转相传说”的做法非常类似,都是通过官方渠道免费散发到里。那么,这种传播方式的效果如何,谁又会是《圣谕像解》的阅读者和传播者?

“里”是清代基层社会的一种组织制度。乡村地区每110户组成一里,城中则称为一坊。(58)据康熙《繁昌县志》统计,该县共分12里;即便加上城内4坊,也不过16个基层单位。(59)虽然我们没有繁昌县当时的人口数据,不过考虑到乾隆六十年该县已有超过5万户、30万在册人口(60),却始终维持12里的设置不变(61);由此推断,实践中每里可能远不止百户。可见,虽然《圣谕像解》已经散发到里,但实际能够直接阅读到的人数应该不会太多。当然,我们并不能排除其他传播途径。该书刊印之后,省内更高层的官员(例如为该书作序的布政使龚佳育)或许也会借助官方渠道分发各属州县百姓,或者通过友人同僚赠阅的方式传播,甚至可能利用商业渠道销售。不过史载有阙,尚难证实。

负责宣讲圣谕的基层组织是乡约,约长或约正的人选往往出自读书人和富裕者。雍正七年奏准,令各州县乡村“人居稠密之处,俱设立讲约之所,于举贡生员内拣选老成者一人以为约正,再选朴实谨守者三四人以为值月。每月朔望,齐集乡之耆老里长及读书之人等宣读《圣谕广训》,详示开导”。(62)清人任启运则说,“乡里所推为约长者,非鄙俗之富民,即年迈之乡老。”(63)无论举贡生员抑或富民乡老,既然负责圣谕宣讲,至少也要有识文断字的能力。各里接受《圣谕像解》的人,大约也是同样的情况。由此看来,梁延年发放到基层的《圣谕像解》不仅数量有限,而且很可能掌握在负责宣讲圣谕的人员手中。即便我们将其他传播渠道考虑进来,有资格受赠或有经济能力购买的,恐怕也只能是读书人和富裕者,普通民众应该没有机会直接观摩该书。

另一方面,即使在宣讲圣谕的过程中使用了《圣谕像解》,其传播效果也是存在疑问的。由于该书尺寸有限,在圣谕宣讲者周围听讲的人,不太可能看清插图描述的内容。可资比较的是,美国学者孟久丽(Julia K.Murray)提供了明代使用大幅图像宣讲圣谕的例证,巡抚都御史钟化民“创造了为明太祖的六谕配以白话解说和示意图画的《圣谕图解》。1587年,他将这个作品雕刻到一块巨大的石碑上,并将这个石碑的摹片分发到各个省、郡和地方”。(64)遗憾的是,孟久丽没有介绍该石碑的尺寸,我们并不清楚上面雕刻的文字和图像能否满足宣讲圣谕的要求。英国学者柯律格(Craig Clunas)也提到过这块石碑拓片,认为“把文字和图画镌刻于石,再制成拓片,使之更为广泛地传播”,乃是图像流通的一种重要方式。(65)笔者不敢断定拓片的大小是否适合张挂宣讲,但无论如何,石碑和拓片肯定比普通书籍更便于向围观的人群展示。

再者,尽管我们不清楚刊刻《圣谕像解》的细节和工本,但从其卷帙(20卷,多达1200余页)和260幅图的精美程度来看,制作成本应该较为昂贵。郑振铎曾评价说:“其人物形象十分典雅,大似丁南羽作的《养正图解》,恐怕也是有心仿拟它的。但笔路过于精细,有些显得板涩,因之,便没有《养正图解》那么明快可喜了。”(66)画家郭味蕖对《圣谕像解》的绘刻工艺和艺术价值则更为赞赏,并推测“从刀锋婉丽和贯串一气来看,还是属于虬村黄氏诸家这一派系,不失为清初版画插图本的上选”。(67)古书收藏家袁芳荣也说,其绘刻精细,“虽不及明代徽派版画生动灵活,但仍保有明代版刻的余韵”。(68)当然,繁昌距离徽州不远,周边刻书业发达,有相对优越的地缘条件。(69)但即便如此,这部刊刻精美、耗资不菲的书版,似乎不太可能只印刷了散发到“里”的寥寥数十套,(70)实际印数和传播范围应该不限于此。只不过,这种书籍恐怕不是普通乡民妇孺所能轻易获取的。

与制作成本相关的还有纸张因素。《圣谕像解》原刊本所使用的亦非一般的纸张,而是通常用来印制殿版书的开化纸。(71)开化纸又名桃花纸,其“质地细腻,极洁白,无纹格,纸虽薄而韧性强,柔软可爱,清代顺、康、雍、乾四朝内府,武英殿刻印图书多用之。……家刻本中也有采用,但为数很少”。(72)这种材质最为上乘、备受古今藏书家推崇的纸张,价格也相对高昂。明万历年间江西监察御史邵陛疏称,为了防止市场虚抬朝廷派造的纸张价格,江西官员亲定“白榜纸,每张定银六厘;白大中夹纸,每张定银六厘五毫;白大开化纸,每张定银八厘。”(73)这虽然不能作为康熙年间的纸价依据,但我们可以大略了解开化纸所处的价位。印刷一套卷帙浩繁的《圣谕像解》所需要的纸张应该不少,成本也就可想而知。这也形成了有趣的悖论:一副优质的书版可以印刷几千甚至上万套书,印得太少对不起前期投入;但纸张过于考究,又会导致实际印数不可能太多,这大概也是原刊本传世数量不多的原因之一。到了清末,《圣谕像解》原刊本被当作殿版书,市场价高达二十两规银,(74)其精美和高档程度可见一斑。

综合考虑书籍的规模、工艺、纸张三个因素,我们可以推断,《圣谕像解》在当时绝对不可能成为普通民众的案头读物。如果再结合当时的识字率(75)以及家刻(76)因素,应该只有极少数具有一定社会地位(经济或文化地位)的人,才有可能获得。梁延年所谓满足“山童野竖”“妇人女子”阅读需求的说法,恐怕要打个不小的折扣。

就笔者查阅的资料而言,《圣谕像解》问世之后的一百多年间,除了周中孚(1768—1831)《郑堂读书记》等极少数史料偶有提及之外,(77)这部书几乎没有留下什么传播痕迹。我们不知道它在宣讲圣谕时究竟发挥怎样的作用,在什么渠道流通,又有哪些人收藏。直到咸丰年间,似乎才重新回到我们的视野。咸丰六年(1856),广州味经堂的林勉之收得《圣谕像解》原刊本之后,集资重镌,并请著名藏书家叶志诜作序并题写书名。这部咸丰重刻本除书名页、牌记及序文之外,其他均照原刊本仿刻。(78)除此之外,在康熙二十年至咸丰六年的175年间,《圣谕像解》似乎没有出现其他刊本。

及至光绪五年(1879),《申报》头版头条刊登了一则访书启事:

客有以《圣谕像解》一书贻本馆,嘱为照印。阅之,实足以发明皇谟,即拟命工印石。奈细检之下,竟缺图说数页,深以为憾。因思海内不乏尊藏之家,如肯赐窥全豹,印成后当以新书数部奉赠。此启。(79)

客为何人,为何照印,我们无从得知,不过这条搜访完璧的启事应该很快得到了回应。不到两个月,申报馆便完成了重印工作,并刊出售书广告。其中提到《圣谕像解》“刊本流传绝少”,经照相石印之后,“每部订成四本,取价洋五角,即日在本账房发售,祈早赐顾为盼。他埠亦有发兑。”(80)此后数年,《申报》连续刊登了包括《圣谕像解》在内的多部石印书籍的销售广告,《圣谕像解》一直保持银洋五角的售价。(81)从欧洲传入晚清中国的照相石印技术,在印刷书籍时具有保真、成本低廉和快捷的优点。(82)不仅提升了印刷能力和效率,大大降低了价格,同时也缩小了书籍尺寸,更加方便携带,这无疑对《圣谕像解》的传播起到了极大的推动作用。在点石斋石印本的售书广告中,一如既往强调该书便于妇孺阅读,可以使“风俗益蒸仁厚”。虽然广告说得冠冕堂皇,但可以想见,刊印这类图文书籍既是当时的时髦,也有巨大的商业利益。

虽然此时的清廷已是日薄西山,宣讲圣谕的热情却仍未衰颓。无论官方还是民间,圣谕宣讲活动依然时有所见。(83)光绪二十九年二月初十日,江苏巡抚恩寿奏称:“查有原任安徽繁昌县知县臣梁延年,绘图编辑《圣谕像解》一书。……所惜者,湮没弗彰,流传未广。兹由奴才重录,石印三千部,谨拟广为分布各省。由各省督抚饬发各府、州、县之中小学堂,俾肄业士子懔圣训之昭垂,睹良模而则效,秉彝之好,油然而生。”(84)恩寿奏请刊印《圣谕像解》,希望将其作为移风易俗的措施,改变日趋窳败的社会风气。他建议通过官方渠道,由各省督抚饬发各府州县以至中小学堂;这显然与申报馆通过商业和民间渠道传播《圣谕像解》不同,而更接近于梁延年当年的推广方式,只不过现在是通过学堂来进行。这一呈请得到了光绪的允准。(85)值得注意的是,恩寿也提到该书“流传未广”;而这次重印多达3000册,再加上点石斋和其他民间刊印的数量,那么较之康熙时期,其受众和传播范围应该有明显的扩展。

于是,在晚清这一波刊印和推广《圣谕像解》的潮流中,官方与民间两种渠道同时并进,多种版本共存。(86)光绪二十九年末,河南巡抚陈夔龙曾奏称:“窃维人心者,政治之本。欲厚人心,允宜先敦风化。臣莅任后,购办《圣谕像解》等书,颁发各属,饬令朔望宣讲,期于妇孺咸知,感化易入。”(87)陈夔龙所谓“购办”,显然是通过商业行为购买,而非自行刊印。这至少说明在当时的市场上,已经有相当数量的《圣谕像解》流通。而省内大员购书分发属下,令其宣讲,又使得政治权力介入民间书籍传播,行政与商业途径融合。也正是到了这一时期,《圣谕像解》大概才真正具备了大量传播的可能。

-

在中国书籍史和出版史上,“照说绘图”的传统源远流长,目前所见唐代咸通九年雕版印刷的《金刚经》,已是图文并举。(88)《圣谕像解》同样是“照说绘图”性质的书籍,但由于圣谕和法律均为抽象的规范,很难通过图像来再现其内容;或者说,图像虽然可以描摹器物和叙述故事,却难以用来“说理”。或许因为这一点,在宣传圣谕和法律的作品中,《圣谕像解》这类图文书籍并不多见。虽然书中与法律直接相关的故事并不多,而且图像在呈现这些法律故事时,也存在套路化和不准确的问题,但它们发挥了让读者“易于观感而兴起”的作用,从而为传统中国的法律宣传提供了另一条途径。

梁延年编纂和刊印《圣谕像解》,表面看来无非是为了推广圣谕,向目不识丁或识字有限的乡民妇孺宣传圣谕的内容和精神。然而其“雅俗共赏”的追求,却在某种程度上限制了该书的传播。就“俗”而言,演绎圣谕的通俗解释和图像叙事,确实照顾到了文化水平较低、理解能力不足的山野妇稚的阅读和欣赏口味。可是如果仅仅为了满足大众的需要,图像粗糙一些、纸张廉价一些,不仅不会影响普通民众的阅读,(89)反而更有助于书籍的传播。从“雅”来看,《圣谕像解》精美的绘刻和高昂的成本,恰恰背离了预设目标,使其成为迎合少数精英阶层审美趣味的作品,一如它所仿照的《养正图解》和《人镜阳秋》。直到晚清,随着成本相对低廉的石印本《圣谕像解》的流传,似乎才改变了这种尴尬局面。另一方面,这类“图文并茂”的书籍虽然分拆了阅读,识字者读文与文盲者看图可以并行。但是,如果将读文与看图区隔开来,不仅暗示了两者文化和身份上的差异,也彰显了精英阶层的文化权力,使“山童野竖”“妇人女子”成为规训的对象。换个角度来看,作为整体的图文书籍,“既不是图像也不是言语活动,而是配有言语活动的图像”(90),必须通过掌握了一定知识和解释权力的人士的讲解,才有可能为山野妇稚所理解,也才能真正发挥传播圣谕和法律的功能。讲解者与接受者之间,隐含了知识、权力与身份的落差。

从明太祖朱元璋颁行“圣谕六言”并在律典中专设“讲读律令”之条以来,宣讲圣谕和律例就成为了一种常规化、制度化的实践。清代不仅沿袭了这一做法,也进一步拓展了宣讲圣谕和律例的范围。不过,这种理想化的制度设计,在实践操作中并没有起到多少实质性的效果。无论宣讲圣谕还是讲读律令,无非是出于规训的目的,让百姓知晓规则并接受约束,成为帝国的良民和顺民,以维护皇权统治的安宁和秩序。其重心不外乎“讲法律以儆愚顽”,警示小民百姓不敢违法犯罪。这种规训式的宣讲活动,意图本身并非是让民众了解自身的权利。事实上,帝国官员对于民众知晓法律的态度,也是暧昧和不安的。一旦百姓学会用法律来维护和争夺权益,必然会产生更多的诉讼,并且对官员权力形成制衡。国家之所以打压讼师、严禁讼师秘本,以及“民不藏律”之类说法的流传,多少反映出这样的治理心态。法律知识的传播与控制之间,始终存在着某种紧张。

在宣讲圣谕和律例的问题上,明清时期的国家和官员固然采取了种种手段,编印《圣谕像解》便是帝国地方官员的一次创新和尝试;在这种宣传运动的背景下,民众也可能在一定程度上了解相关的道德训诫和法律规范。可是,考虑到皇帝和官员对法律知识的暧昧态度,我们似乎没有理由太相信宣讲圣谕和讲读律令的实际效果。

故事、图像与法律宣传

- 网络出版日期: 2019-03-01

摘要: 为了移风易俗和教化百姓,康熙帝颁布了圣谕十六条,各地官员积极推行宣讲圣谕的活动,并编写了大量解释圣谕的书籍。在此背景下,安徽繁昌县知县梁延年编印了《圣谕像解》一书,试图通过故事和图像,向文化水平较低的乡民妇孺讲解圣谕。其中,有相当一部分内容涉及法律、犯罪及诉讼。该书仿照《养正图解》和《人镜阳秋》,以典籍中的人物故事诠释圣谕,以图像呈现故事。图、事、理三者构成了具有“互文性”和“对话性”的复合文本。然而,《圣谕像解》在刊印后的相当一段时期内,并没有达到预期目的,其精美程度反而限制了传播范围,普通民众难以获得。晚清石印技术的引入和印刷成本的下降,才使该书重新进入大众视野。这种通俗化、可视化的解释文本,有助于民众了解道德原则和相关法律,但皇帝和官员对法律知识传播的暧昧态度,也制约了法律宣传的实际效果。

English Abstract

Stories, Images and Law Publicity: Focus on Shengyu Xiangjie issued in Qing Dynasty

- Available Online: 2019-03-01

-

Keywords:

- Shengyu Xiangjie /

- law /

- dissemination /

- stories /

- images

Abstract: To reform the customs as well as to civilize his people, the Kangxi Emperor had issued Shengyu Shiliu Tiao. Trying hard to publicize it, officials created a large number of books to explain it. Liang Yannian, the magistrate of Fanchang Anhui at that time, published a book, Shengyu Xiangjie (《圣谕像解》), with an attempt of introducing the sacred edict to poorly-educated people in a way of anecdotes and images. The book largely involves laws, crimes and litigation. It, following the pattern of Yangzheng Tujie and Renjing Yangqiu, referred to stories in classical book to explain the edict by means of pictures, by which the book had become a complex of images, stories and li (" 理”) in an intertextual and dialogical way. However, after issued, the book failed to achieve the publicizing task as expected. The exquisite design made the book hard to get and limit its spread. Until late Qing, the introduction of lithography and a decline in cost of printing re-brought the book to the public. However, books of popularizing and visualizing interpretation helped people understand moral rationales and related laws, but the obscure attitude of the emperor and officials on the legal knowledge dissemination limited the effect of legal publicization.