-

广松涉(ひろまつわたる,Hiromatsu Wataru,1933—1994),当代日本著名的新马克思主义哲学家和思想大师。①广松涉全面阐述自己哲学体系的《存在与意义》三卷本,在生前只出版了第一、二卷。在这部论著中,广松涉将自己的哲学体系称为“事的世界观”,以此来区别传统的实体主义的物象化哲学−物的世界像。这种事的世界观,首先是用关系本体论中“关系的基始性”替代了旧哲学中那种何者为第一性的“实体的基始性”;在事的世界的认识论视角中,则是凸显了“显相的所与和意义的所识”“能知的何人与能识的某人”之四肢构造的模式,彻底取代了以往一切认识论中的“主体与客体”模式。在本文中,我们先进入的是广松涉四肢认识论中的第一对两肢关系:所知—所识。

-

广松涉最早在关注康德、马赫、胡塞尔和海德格尔哲学时,就直接提出了将人们日常经验中的物象错误归基到以关系为第一性的事的世界观的观点,并对当代自然科学方法论,特别是爱因斯坦相对论和量子力学的关系本体论走向进行了较为深入的讨论。当然,从构境线索上看,广松涉在这里的批判性构序红线主要还是现象学的还原构境和海德格尔的存在论差异说。在《存在与意义》一书的序言中,广松涉这样谈到此书的主题:

《存在与意义》总的来说是抨击传统的日常性意识,以及在学理性反思中占支配地位的“物的世界像”,而倡导“事的世界观”。就笔者而言,这不单单是针对传统观念提出新见解,而是对物的世界,人们为什么以及怎样地发生误认的,通过追溯其由来,从认识论、物象化论和意识形态论的视角进行揭露,从而将本真状态自为化。与此同时,对在以往的“物的世界像”的范式中曾得到过相应“说明”的现象,以及事态能否基于“事的世界观”的新范式正确地重新加以说明进行尝试(尽管只限于基础性理论领域)。②

这里的抨击“日常性意识”也就是胡塞尔对自明性日常经验假象错认的否定,由此践行胡塞尔提出、被海德格尔突出强调的“回到事情本身”(auf die Sachen selbst zurückgehen)的口号。当然,如同胡塞尔一样,广松涉试图进一步说明这种错认的发生缘由,并复归于本真性的“事的世界观”更为重要。显然,这个观点并非广松涉现在刚刚形成的,而是20余年思考的继续,“拙见的大纲在20多年前就基本上定下来了,颇具慧眼的读者也许从旧著《世界共同主体的存在构造》《事的世界观的前哨》《物·事·语》中所收录的各篇论文中很快就能察知在本卷中将要展开论述的内容”③。

首先,“物的世界观”在日常经验中具有支撑作用。这是说,每一个正常人从孩童时代到成年逐步建构起来的生活经验习惯,基本上都“将所有存在界视为由各种‘物’构成的世界像”,即我们总是看到一个个相互界划开来、并呈现清晰分节状的不同事物,自然物和人,因为,先得有层次有清晰分节的差异性质相,然后才会看到物与物的关系、人与物的关系、人与人的关系,才会生成我们与动物不同的人的世界。这也就是说,从基于常识经验的传统哲学上看,物体是首先存在的或者是第一性的。不过,广松涉也专门提醒我们,这里的“‘物’并不限于狭义的物质性物体,而是指在与‘事’的对比中的广义的‘物’。归根结底,它与实体主义世界观相对应”④。看到各种事物存在的现实,是人类生活建立以后的常态,所以,要说明这种一直以来支撑着人类生活的物相清晰分节的直观经验是错的,这本身就很难。更不用说,从科学上说明“实体主义”或实体中心论的错误了。

其次,事的世界观是关系存在论。与日常生活中存在的物象化不同,也与近代机械主义的科学观不同,广松涉所主张的事的世界观是穿透日常经验错觉、直指存在关系性本质的新哲学观点。从前面的讨论中,我们已经知道它的构境背景之缘起。

从与物的世界观的差异这一视角来说的话,可以说它是一种关系主义的存在观。关系主义认为:且不说所谓物的“性质”,就连被视为“实体”的东西,其实也是关系规定的“接点”。这种存在观认为:实体并不是独立存在,然后才第二性地形成关联,关系规定态才是原初的存在。⑤

简单地说,广松涉哲学的前提就是关系主义,或者是关系基始性和关系第一性,不仅我们看起来独立存在的物体性质都是关系性的,而且物体对象本身也不过是关系存在的某种结点。这里,我应该说一下自己新近对海德格尔反对关系本体论的关涉论的理解。海德格尔有“存在不是一种东西,而是一个事情”之说。⑥然而,海德格尔要回到的事物,并非关系,而是关涉(Sorge)。早在1922年,青年海德格尔进一步提出自己新的观点,即取代关系(Bezug)概念的关涉论(Das Sorgen)。⑦ 不同于黑格尔-马克思的关系论,海德格尔这里的关涉进一步将关系中那个作为之间的主体性关系转换为更明确的主体对某物的有意向的干涉,关涉是践行中有具体意向的做,这种做的结果则为让事物进入一种秩序,即构序性,这恰恰是黑格尔以来主体性“关系”本身的实际暴力意义。比如,这个关涉的本质,曾经在我们与自然的现代性的关系上被培根表述为“拷问自然”,被康德剖解为“向自然立法”,被马克思直陈作“征服和改造自然”的生产力。生活的本质在“基本关系意义(Grundbezugssinn)”上就可以被解释为关涉(Sorge),即“为了或者围绕某物(für und um etwas),关涉于某物而生活”。⑧显然,这个关涉是过去马克思式的实践的意向化深入,过去的实践强调了主体性的做事情,而关涉则是具体地干涉于某物的做事情。关涉,是胡塞尔那个观念意向性的生活—实践化。⑨这也就是说,广松涉对海德格尔的理解也是存有偏差的,海德格尔并非关系本体论,且关系主义也可能被超越。这恐怕是广松涉没有想到的。

广松涉自己也承认,作为日常生活中的普通人,让他接受“关系第一性”是困难的。人们总是先看到物,才会想到物之间的关系:

“要建立关系,形成关系的实体项的存在乃必要条件。”支撑物的世界像的这一实体主义的既成观念根深蒂固,即便在人们认识到了关系主义存在观的正确性的情况下,在直接意识中依然认为“有实体性的独立存在项,才会有事后的关系成立”。那犹如虽然认识到日心说是正确的,但在日常意识中仍然认为“地球是静止的,是太阳在旋转”。⑩

广松涉例举,哥白尼的日心说在科学上被接受了,但人们在生活中依然觉得每天早上太阳从东方升起,晚上在西方落下,想让常人理解关系才是存在的本质是不容易的。就好像,马克思在1845年的《关于费尔巴哈的提纲》中就指认了“人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和”,可是日常生活中,很少会有人将一个他遇见的人视作奇怪的“关系总和”。其实,这正是哲学的功能,它总是要透视常识伪境,揭示熟知背后的无知。当然,广松涉还提醒我们,事的世界观也不仅仅停留在关系第一性(関係の第一次性)的观点上,而是要“超越‘实体主义VS关系主义’的传统的对立地平”。⑪这也就是说,事的世界观要从根本上超越二元认知结构。

广松涉告诉我们,他自己看重关系基始性的观点缘起于“早期接受过科学主义的唯物主义的洗礼”,但真正“觉醒于关系主义的存在观,一方面是因为受到现代物理学趋向的触发,另一方面是受到黑格尔、马克思的哲学,特别是马克思哲学的引导”。⑫关于这一构序背景,我们已经有所了解。然而他还专门交待,在传统的黑格尔哲学和马克思主义哲学的理解中,这二者都被误认成实体论的,他也从这些错认的实体论中获得了关系论的透视。

再次,广松涉的事的世界观基础是从海德格尔的“是”到“作为”的存在论转换。广松涉当然知道海德格尔在传统形而上学的实体本体论中穿透性地对关系性的“是”的关注,这也是海德格尔存在论中格式塔转义中存在与存在者差异的根本。但是,广松涉十分刻意地提出,在他自己的“‘作为’比起‘是’更是基础的东西”。依他这里的解释,“作为”不再简单地是a或者是b,而一种关系性的异中之同。“‘作为’是一种独特的‘异与同的统一’,如果按黑格尔的方式来表述的话,那是‘区别性与同一性’,而且是‘现实的、非现实的统一’”。⑬我倒觉得,是广松涉自己没有真正理解海德格尔从系动词“是”的入口到存在论更深一层构境的转换,海德格尔的Sein早就不是简单的系动词,而是怎样存在本身,而Dasein的去在世中当然比“作为”的场境建构要丰富得多。

好,现在我们就来看广松涉《存在与意义》第一卷中关于事的世界观中的认识论。先是他在本卷绪论中所指出的所谓所与—所识的二肢观点,即显现的所与和意义的所识观点的要义。

-

广松涉说,我们每天遭遇的“世界就是显相(現相)森罗万象,悉以‘包含意义’的相呈现出来。各种显相每次都作为单纯的‘所与’以上的‘某种东西被人们感知’”⑭。这句话有些玄,换成常人都能听得懂的意思就是说,我们在生活中碰到的可见事物通常都并非是外部对象简单的给予,而已经包含了来自我们自己的某种对经验统觉以上的意义塑形。比如,我们看见一个漂亮的姑娘,这肯定不仅仅是已经意识到关系建构作用的马赫所说的“骨头和皮肉的复合体(要素的总和之所与)”,她在我们面前楚楚动人地为之一亮,一定是包含了我们自己的审美意义,这是在对象直接给予的经验之上的被我们塑形的东西。再比如,现在躺在我旁边书堆上的宠猫“妞妞”,我看到她的萌态也一定含着只有我知道的特殊赋意。海德格尔曾经例举过他家桌子上只有家人知晓意蕴的划痕构境(俩调皮儿子幼时的“杰作”)。海德格尔认为,我们直接看到“有东西”,并非因为物性(dinglich)的东西实在,也不仅是座架于东西的先行性一般(康德、胡塞尔),而是这个东西在我们身边的这个周围世界中获得的某种先行性的关联之中的场境意蕴(das Bedeutsame)。⑮在这一点上,广松涉的常识破境是深刻的。这里,广松涉连珠炮式地提出了一连串的追问:

(a)显相在意义上究竟是否都是附带性的?(b)显相中的“所与”是什么?(c)现象的“附带的意义”是什么语意上的意义?(d)所与与“意义”(前者“作为”后者来被觉知)的关系是怎样的规定关系?(e)“显相”原本是对什么的称谓?⑯

第一,先请大家注意广松涉所使用的显相(現相)一词,它不是我们通常所说的可以独立存在的外部现象,显现即是面向主体(Für uns)的相位,显相已经是一个有指向的关系性的概念,这当然是现象学中那个思考“怎样显现”的机制。在广松涉看来,“‘显相’(Phänomen)并不是‘现象’(エルシャイヌング),也不单单是‘显示自己自身的东西’(das, was sich selbst zeigt),那每次都已经是‘所与以上的东西’”⑰。显相中当然有外部所与的东西,但这个所与被我们所识别并在统觉中看到,就已经赋形了某种我们的觉察意义。显而易见,这个塑形中的“意义”,正是《存在与意义》中的核心范畴。显相已经是所与和所识关系的共同产物。这自然会引出广松涉认识论构架的第一对二肢范式:显相的所与与意义的所识。请一定注意,广松涉专门有一个说明,“‘显相世界’绝不是对主观的、心理的心象界的称谓,‘意义的所识’也决不是像主观的、心理的心像那样的东西”⑱。这是他的唯物主义底线。这一复杂的构境,我们在下面的讨论中再来进入。

第二,广松涉告诉我们,这样出场的显相概念会让人联想到海德格尔的用在性(即上手性,Zuhandenheit),他也赞同海德格尔对世界的看法,即“世界是以与生之关心相应的用在性(上手性)的相来展开的”⑲。在海德格尔那里,世界不是在我们之外的实在物之和,而是一种关涉性的情境,一种在生活中活动着的意义结构及其物性附属物。这个用在性是《存在与意义》第二卷的重要概念之一,此处,广松涉只是想让我们知道,在认识论的所与与所识中,显相“知觉的清晰分节已经孕含着用在(上手)的意义性”⑳。

为了说明自己的观点,广松涉很贴心地让我们看了几幅格式塔心理学㉑构境论中的视图。

图1是著名的鲁宾杯㉒。我们知道,在格式塔心理学中,人对外部环境的感知并非是简单地镜像反射,而通常会采取一种整体心理场的突现方式发生。广松涉告诉我们,

在观察图a时,不单单是作为黑白图形,大概还可以作为“相对着的侧脸”或者“高脚玻璃杯”来感知;在观察图b时,不单单是作为曲线图形,应该还可以作为“犬”来认识。在此,首先可以指出这样一种机制,即作为“显相性的所与”的“黑白图形”以及“曲线图形”,被当作超越“侧脸”“高脚杯”“犬”本身的“意义的所识”而为人们所觉知。㉓

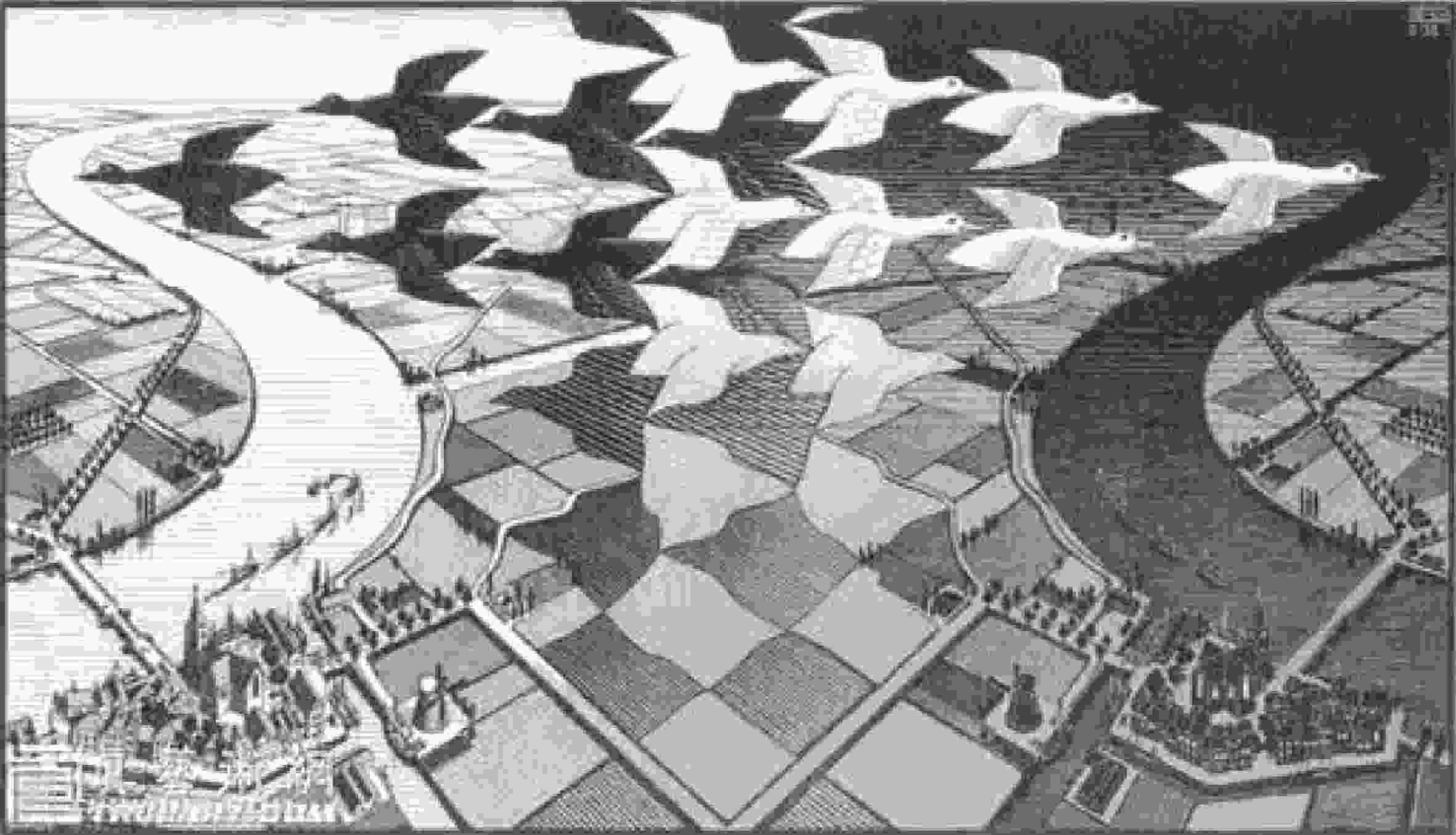

这里有三个不同的构境层:一是图a 中的黑白色块和图b的黑线勾画是我们之外的对象性所与,它们并不存在于我们的头脑之中;二是我们看到黑白色块中的侧脸和高脚杯或者“犬”的这种显相,已经是呈现清晰分节和意义构境的关系性主体识别(意义构境的所识);三是图c表征了当人的视觉重心从(1)到(2)的偏移时,鲁宾杯的同一黑白色块中会发生看成不同的侧脸和高脚杯的格式塔整体转换所识。其实,与鲁宾杯相近的格式塔构境转换还有埃尔舍㉔的《日与夜》(图2)。

与鲁宾杯一样,在这幅版画中,我们如果转换白色图形和黑色的基底时,会分别看到一群白色的大雁飞入黑夜和一群黑色的大雁飞向白日。这也是格式塔心理学的整体心理场的转换和突现。为了说明这一格式塔转换的构境意义,我可以再例举考夫卡在《格式塔心理学原理》著名的故事:“在一个冬日的傍晚,于风雪交加之中,有一男子骑马来到一家客栈。他在铺天盖地的大雪中奔驰了数小时,大雪覆盖了一切道路和路标,由于找到这样一个安身之地而使他格外高兴。店主诧奇地到门口迎接这位陌生人,并问客从何来。男子直指客栈外面的方向,店主用一种惊恐的语调说:‘你是否知道你已经骑马穿过了康斯坦斯湖?’闻及此事,男子当即倒毙在店主脚下。”㉕在男子穿越康斯坦斯湖(地理环境)时,他的感知场中以为脚下是坚实的大地(行为环境),而突然得知他每时每刻都在冰雪开裂的湖面上面对死亡时,立刻吓死于心理场中突现的格式塔转换之中的后怕。这充分说明了我们的认知场中,所与和所识的复杂关系。

总之,在广松涉的认识论第一对二肢范式中,已经意蕴了唯物主义的前提,即外部的对象性所与,但我们看到某一对象,并非直接的镜像式反映,其中已经包含了来自认知主体的意义所识,它可能同时包括了先天观念综合(康德)、显现方式的意向(胡塞尔)和世界性的意蕴塑形(海德格尔)、格式塔心理场境的突现等,这是他的所识的丰厚构境内涵。图d与图b在客观所与的图像上,存在着可以忽略不计的细微差异,可它仍然被辨识为“犬”,而图e也会依据主体视线的偏移,完形整合出图中心根本不存在的白色三角形。广松涉想说明,所与被看到的所识已经是主体认知中的突现性关系构境。

-

首先,到底什么是广松涉所提出的显相的所与概念呢?它与通常我们理解的物质对象外部现象是不是同一个东西?并且,它与人的感觉发生的身体的关系是什么?我们来看广松涉的观点。

一方面,广松涉告诉我们,提出所与—所识的二肢论,并非是要动摇唯物主义的立场,也不会否定客观存在的先在性。他说:“在日常的意识中,不论是事物还是人物,似乎都被感知为一个同样的对象各种各样的‘看到的形状’(映射相)体现出来。”㉖这是对的。并且,鲁宾杯不管是被看作侧脸还是高脚杯,其被看的黑白色块却都是一个,它都是某种物理实在。这并不因格式塔心理场的转换而转移。这是对的。但是我以为客观存在中还应该做进一步的区分,即一是离开人的作用而客观存在的对象物(有如广松涉后来例举的太阳和月亮),二是由人的不同作用产生的事物(黑白色块已经是鲁宾精心构序和塑形的结果)。只是在认识论视域中,让我们首先搁置日常经验中的物相独立存在的自明性,这是胡塞尔的现象学法宝。因为,不管外部对象是处于什么状态下的实在,当它进入我们的认识视域中时,它作为认知关联物就不再简单作为外部的实在或独立实存的现象,而已经是所与—所识关系的结果。回到广松涉的构境中,就是说一切关于对象的映射相中都已经包含了意义的所识。多年以前,我曾经提出作为历史研究对象的历史史实已经是一种建构的结果(转换到广松涉这里的构境,就是所与—所识的关系物),但却遭到历史学家的反对。㉗广松涉告诉我们,

被称为“黑白图形”“曲线图形”的对象的与件,只要它是作为显相显现出来(即只要是区别于“侧脸”“犬”这些意义性,作为“这些图形”这样的清晰分节相暂且被人们觉知),那么其自身就已经是“所与—所识”的形态,严格地来说不是单纯的所与。㉘

在这里,广松涉反对传统认识论中的客体—主体二元模式,还原到上述的构境中,即是先有一个高脚杯、侧脸和图形,或者狗的图画,然后这些客观存在的图形反映到主体的观念中,在那里,客观的认识对象与认识结果是分立的。而在广松涉这里,只要高脚杯/侧脸和狗的清晰分节显相出现,它就不再简单地属于对象或主观认识结果,“只要它是显相的清晰分节态,那么从学识省察的见地来看,就已经是‘所与—所识’形态,因而在原理上不可能是单层的‘所与本身’”㉙,而已经是所与—所识共在的统觉整合。也就是说,显现的所与作为一种关系性存在,它的落点是在主观塑形之外的。

另一方面,广松涉又考虑了人的身体在显相的所与中的中介地位。他说,在传统心理学研究中,人的“身体简直就被当作自动变换器,人们认为身体一受到来自外部的一定的物理的刺激,就会通过身体的过程变成一定的感觉”㉚。比如上述鲁宾杯图形通过光线对我们的眼睛感官的刺激产生特殊的视觉,以出现“‘所与的刺激’作为‘认识的感觉’而被感知”的看法。广松涉认为,格式塔心理学已经推翻了这种机械的物性对应关系。他让我们重新关注图e中对那个根本不存在的白色三角形的所识,它的显现并不是特殊的着色导致的对我们眼睛的光线刺激,而只是一种格式塔心理场的自变构境,白色三角形不是在外部被画出的,它是无中生有的格式塔构境。也就是说,在认识的所与—所识连续统中,并非一定是基于外部力量对身体的直接刺激。

其次,广松涉这里的意义的所识到底是来自外部对象的简单镜像,还是纯粹的主观心像呢?他的判断是,“意义的所识既不是物的存在也不是心的存在,而是独特的某种东西”㉛。为了说明这个观点,他让我们一起再回到上述的图b和图d。图b和图d的差异是很小的,当我们看这两幅图时,都会获得“犬”的所识结果。

图b与图d,不仅存在那是不同的两张图画这一所与的区别性,它们在形状或颜色上的若干差异性也被感知,“显相的所与”并不相同。尽管如此,这些异样的显相的所与,同样作为“犬”在同一在“意义的所识”性中被知觉。所与中尽管存在差异性,但它还是被当作相同的那个而被知觉的“某种东西”。㉜

在广松涉看来,显现的所与总是具体于“单个的、一定场所的、变易的”,如黑白色块、不同的线条和变化的狗狗的图画,但意义的所识则是“普遍的、超场所的、不变的”观念所指。广松涉还告诉我们,在传统哲学中,往往会出现把“意义的所识作为认知的‘形式’,将显相的所与作为与件的‘质料’,使前者(形式的契机)对后者(质料的契机)有效”㉝。在西方思想史上,这是从亚里士多德开始的构境意向,而到了柏拉图,形式对质料的塑形则变成了理念对实存的构式。这一直延续到康德、黑格尔的观念唯心主义认识论。有如图a中的黑白色块和《日与夜》本身的构图是定在,而看出不同的格式塔构型则是超出构图本身的理念赋形。这也就是说,从图形中看出侧脸与高脚杯、白鸟与黑鸟的意义的所识虽然不脱离显现的所与,但一定是发生在主体观念构境内部的。关系存在的落点是在主观构境一侧的。

我自己觉得,广松涉此处的思想构境已经极为深刻,但从我的构境论思考中,它还存在可以深化的构境层级。第一,广松涉所设定的显相的所与本身恐怕也是观念先在的,因为如果没有黑白红绿黄青蓝紫等色彩的分类知识,没有线、点、面和画的知识,这里作为第一所与的黑白色块和线条勾画也是不成立的,因为它们在一个没有进入知识观念的婴幼儿面前,它们将什么都不是!这一立论的基础是波普和皮亚杰的“理论先于观察”说。㉞

第二,其实,我总觉得广松涉所与—所识中的所识概念是存在问题的,当他将意义的所识定位于观念意义的获得时,所识通常会处于一种受动的情境之中,它甚至比胡塞尔已经详细阐明的能动的意向概念还要后退,更不用说海德格尔在交道性关涉之上使用的意蕴概念。其实,所识的意义突现必然已经是康德已经提及的“向自然立法”的主动构序和构式,这是意义突现构境的前提。也是我与广松涉根本不同的地方。

第三,更进一步,在我的构境论理解线索中,还有可深入的构境层,因为在黑白图和线段勾画作为认知的所与前,还有一个生产(设计)的实际美术塑形的前件(在马克思和海德格尔的构境中,一是实践生产优先,一是交道性关涉优先)。鲁宾杯由鲁宾构式设计和绘制,而《日与夜》则是埃尔舍的构式设计和绘制。再深一层构境回溯,则在鲁宾杯和《日与夜》之中,在观看中发生的格式塔转换,必须基于二人先期预设的双重反向构序。这些构序—构式的先在,是后来认知所与的前提,否则并不可能出现格式塔构境的突现。显然,这要比广松涉这里的假设更加复杂和精深。当然,在《存在与意义》的第二卷中,广松涉会通过用在性来涉及这一层面。这是后话。

第四,与“90后”的孩子们通幽一下的话,我想到健身时看到的电视剧《择天记》㉟观碑破境故事,无字的天书碑已经不是传统认识论的“对象”,而观天书碑破境(“见山不是山”㊱)则是广松涉“所与—所识”的构境层。有趣的是,所有学生都是由一破二进三……可陈长生则打破这种递进观碑路径,异轨为顿悟解碑入境,更好玩的是,陈长生从十七座碑的遁形重化的星空之碑像则是格式塔突现中的构境之圣境。在格式塔心理学中,考夫卡则形象地用阿拉丁神灯(Lamp of Aladdin)的精灵突现来比喻。

当然,我必须强调的是,广松涉这里作为认识论开端的所与—所识构件,是一种远远异质于我们传统主体—客体二元模式的新型认知构架。这已经足够深刻了,它将改变我们所熟悉的传统认识论的基础。在这一点上,它恰恰离我们东方式的整合体知论更近一些。

关系本体论与所与−所识二肢认知

- 网络出版日期: 2019-07-01

English Abstract

The Relational Ontology and the Two-limb Cognition of What-given and What-recognized

- Available Online: 2019-07-01

-

Keywords:

- Hiromatu Wataru /

- Being and Meaning /

- epistemology /

- what-given and what-recognized /

- philosophy of four-limb

Abstract: In the ontology and epistemology, there is a fundamental transformation from the substantialist reification to the relationalist worldview of things in the history of modern thought. Kant, Mach, Husserl and Heidegger mistakenly attributed the reification in the daily experiences to the worldview of things which regards the relationship as the first. And the methodology of contemporary natural science, especially Einstein’s theory of relativity and the scientific advances of quantum mechanics have further confirmed this relational ontology. Thus, the dualistic structure of " subject-object” in traditional epistemology is replaced by the cognitive model of the four-limb structure of " what-given of appearance and what-recognized of meaning” and " learnable-who and recognizable-someone”. This new epistemological conception is more closer to our orientalist theory of integrated bodied knowing.