-

何谓“科层制”(hierarchy)?虽然不同学科的学者使用的词汇有所差异,但大家对其精神实质的认识并无本质不同,各类说辞都指向了组织的纵向分工。也就是说,它指的是在特定的组织内部,以正式规则为基础对组织的任务目标和所拥有的权力进行纵向分层分解与授权,使得不同的层级拥有不同的任务目标和实现目标必备的权力限度,同时组织的上一个层次有权约束、监督下一个层次实现其所承担的任务,这样就形成了一条自顶而下逐层授权的权力线和监督约束的命令链,同时也形成了一条自底向上的任务实现汇报链。正如彼得·布劳所洞察的,“在当今社会,科层制已经成为主导性的组织制度,并在事实上成为现代性的缩影”;“除非我们理解这种制度形式,否则我们就无法理解今天的社会生活”。①在每个国家中,恐怕没有比科层更重要的因素了,因为它既是政府的基本组织形式,也是非政府组织(NGO)、非营利组织(NPO)、私营企业组织的基本运行模式,这就使得科层成为了一个国家治理现代化中最具共性的因素,成为了国家治理现代化路上的“最大公约数”,搞好它就能够使得各类组织朝着国家边际能力最大化、边际利益最大化、边际行动能力最大化的方向前进。就此而言,“理解科层制”“改进科层制”已经成为了实现国家治理现代化事业中绕不开的话题,若对其运行规律理解不到位,对其内生性危机与风险生成机制理解不到位,就会任风险滋生、蔓延而无动于衷,最终酿成灾难。

-

从世界范围来看,科层制的创生与政府管理、国家治理的现代化不无关系,甚至欧洲将采用了科层制治理,以某个民族为国家构成主体的“民族国家”的兴起看作是欧洲现代性的开始,认为采用科层制模式而非血缘分肥治理的“民族国家”的兴起是结束愚昧、黑暗的中世纪的重要标志。②其实,若以全球眼光来看,欧洲的这种认识就颇显狭隘了,因为中国早在春秋末期就开始创生政府组织纵向分工的科层制,以便使国家摆脱血缘亲族的控制,将国家自下而上、自上而下聚合为一个整体。可以说,科层制创生于中国,这一点在国际范围内基本上没有争议,争议点只在于科层制的具体形式,或者说科层组织在世界范围内发展之后,在中国创立的早期科层组织如何归类与定位的问题。

-

科层制在中国的创生源于春秋末期诸侯国在新开拓的国土上推行“郡县制”,其初衷是将新扩展的领土以更易于控制、更易于汲取所在地资源的模式纳入国家的治理体系中。

《春秋大事表》记载了春秋末期郡县制在中国的创生情况。“封建之裂为郡县,盖不自秦始也。自庄公之世,而楚文王已县申、息,封畛于汝。逮后而晋有四十县。哀二年赵鞅为铁之师,誓曰‘克敌者上大夫受县,下大夫受郡’。终春秋之世,而国之灭为县邑者强半天下。”③《左传》的记载也印证了科层制创生于春秋的楚国。《左传·庄公十八年》记载了类似的史实:“初,楚武王克权,使斗缗尹之。以叛,围而杀之。迁权于那处,使阎敖尹之。”这从另一个侧面记述楚国攻灭小国获得新领土时,将其设置为由中央直接纵向管理的县,并设置县尹的事实。春秋末期及战国时期,秦国在征伐天下,走向统一的过程中,开始大规模采用郡县制的科层模式。“裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海。”④秦统一六国之后,秦始皇采用了廷尉李斯等人的建议,进一步在全国推行了郡县制。始皇二十六年(前221年)“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”。⑤两汉及其后各朝代也都继承了秦代的做法,在地方政府的设置上推行了郡县制模式的纵向科层制,具体操作上的差异主要表现在纵向科层的“层”的数量上。作为一种有效的治理技术或者治理工具,由秦代开创的政府纵向分工、有机整合全国资源的纵向科层制成为了其后各个朝代均采用的“通用”工具。正是源于此,毛泽东才在《七律·读〈封建论〉呈郭老》一诗中鞭辟入里地指出,“百代都行秦政法”。

从形式上看,以郡县制为表现形式的科层制的创生似乎属于治理者主观抉择的产物,但实际上却源于生产力的进步亟需上层建筑做出与其发展方向相一致的调适。王夫之在《读通鉴论》中对此有着较好的洞察:“郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉!”对科层制源于生产力的进步对国家治理变革的推动这一点,不同时代治理实践者与研究者也都有着较为一致的认识,比如秦初的李斯、汉代的晁错、唐代的柳宗元、宋代的苏轼、清初的顾炎武等,均从不同侧面表达了郡县制产生是“势”使然。⑥一方面,正是因生产力这种“势”的利导,郡县制这种纵向分工的科层制顺势而创生;另一方面,科层制的创生,又大大地解放了生产力,使得社会因“势”而进步。

第一,科层制对生产力的解放表现在通过对血缘关系的“除魅”,使得国家治理的效率与秩序有了“权利享有—代理任务完成”的保障机制。秦统一全国之前,无论春秋战国时期,还是更早的时代,国家治理中的中央政府与地方政府之间的分权主要依赖于血缘关系,依照血缘关系的远近将与国王或者“天子”的儿子、孙子、侄子等家族成员分封到地方上去,构成“侯国”,甚至还以原子全息图的形式在侯国内形成更小的国中之国。这种中央与地方关系缺乏科学的分权,以血缘关系与“礼”来维系。然而,诚如尼采所洞察的,“没有一种制度可能建立在爱之上”⑦,血缘关系在利益的冲撞面前往往经不起检验,且血缘关系的自然规律在于,随着时代的推移,血缘的亲密性逐渐降低,最终会同于路人。在这种情况下,以血缘关系来调整中央与地方的关系,迟早会走向地方相对于中央的独立与分离,其因血缘而生的向心力最终会彻底耗尽,甚至形成地方与中央的激烈对抗。这种规律性不仅在科层制创生之前的时代频繁闪现,就是在科层制创生之后一些王朝出于对科层制的疑虑而在极小范围“复辟”的血缘型分权(分封),最终也都倒在了这条规律之下。汉代的“七国之乱”、晋朝的“八王之乱”、明朝的“靖难之役”充分说明,即使在科层制作为主体的治理模式之下,小范围存在的血缘型分权治理最终也要走向失败。通过国家法律的授权、政府科层的逐级授权,每一层级地方政府拥有了法定的权力与权利,其与中央、与上级之间是依照法律或者制度而形成的委托代理关系,若地方治理者的代理任务完成合格,才能够享有权利、享有在辖区使用所赋予权力进行治理的机会,若任务完成不合格,则会被合适者替换。这样,中央与地方之间便有了“享有权利—代理任务完成”的保障机制,它解决了以血缘为基础的“终身制”“永世制”下地方治理绩效低下的问题,同时也解决了“永世制”中血缘关系淡薄之后地方与中央的“路人”乃至分离与对抗关系问题,使得国家治理中国家的效率与秩序有了基本保障。

第二,与治理效率相关联,由于纵向科层制摒弃了血缘分权原则,这使得对地方治理者的选择有了选优的基础,以委托任务完成的“政绩”优秀与否选人用人,塑造了国家治理的正能量,也为社会其他行业的选优与正能量树立了榜样,优秀人才的使用较之于以血缘选人用人,更有利于促进生产力进步。国家治理本身是上层建筑的一部分,其对生产力有着重大的能动性,各级政府治理者的选优,意味着选择了更有助于生产力进步的治理政策及其政策执行,它们必然会反作用于生产力的进步。同时,由于“以吏为师”治理文化的存在,各级政府选人用人的选优原则也会成为社会其他行业的参照标准,这样整个社会的选优更有助于生产力的全面进步。

第三,科层制在世界范围内首次以制度化的“技术治理”模式,将中央与地方、地方不同层级政府之间的分权以制度化、非血缘化进行了配置,使得各层级的地方政府拥有了管理地方、聚集地方各类资源的权力与权利,能够依法动员并获得辖区的资源为国家所用,扩大了国家的边际资源调动能力与边际行动能力。像开凿大运河、建设大型堤坝、修筑万里长城、几十万甚至上百万人同时出击来犯之敌等泽被后世的大工程、大行动在科层制创生前几乎是不可想象的,这些活动都极大地解放了生产力。

第四,科层制逐渐成为政府外其他类正式组织的运行模式,使得它成为了社会各类正式组织获得效率与行动能力最大化的工具,大量其他类组织的高效率有助于社会总体生产力的提升。随着科层组织在各级政府的确立,在“以吏为师”及组织效能的示范效应之下,中国历史上各类社会组织也参照纵向科层制来进行管理,比如各类产业行会、技术团体甚至较为大型的杂耍团都在一定程度上贯彻了纵向科层的管理原则,使得这些组织的聚合力、行动力大为提升,各类组织的边际行动能力提升显然有助于国家边际生产力的提升。实际上,纵向科层制也成为了各类群体走向正式组织必须采用的行动工具,不经过科层制的规约,社会团体也是很难走向正式组织的。

第五,纵向科层制形成的中央—地方纵向分权体制逐渐演化为了一种独特的大一统民族文化、民族认同,这种认同有利于国家边际集体行动能力的增强,最终促进了社会生产力的进步。虽然中国历史上存在着朝代更替,但无论汉族主政还是少数民族主政,他们都无一例外地将纵向科层制作为治理的基本工具,通过它凝聚了全国各族人民,提升了各民族的集体行动能力。同时,在中央—地方纵向分权之下,地方对中央形成了一种向心力,这种向心力逐渐演进为了各民族的国家认同,用塞缪尔·E. 芬纳(Samuel Edward Finer)的话来说,“‘中央王国(中国)’−直至今天还激励着每一代具有爱国心的中国人”⑩,这种爱国心使得中国虽然偶有短暂的分裂,但“分久必合”是各民族作为中华民族一分子的共同认知,是作为“中国人”的身份认同,这种认同是中国大一统的心理与文化基础,其物质性基础就是两千年来不断完善的纵向科层制。“人心齐,泰山移”,在各民族集体认同、集体行动能力有保障的前提下,生产力的进步是显而易见的。

第六,科层制通过去血缘化的模式进行纵向分权,这在世界范围率先使得国家拥有了现代性,这种现代性对其他国家产生了示范效应,形成了现代性自中国向外的波浪式扩散,最终带动了全球国家现代性的提升,现代性的持续扩展不仅有利于中国社会生产力的提升,也有助于其他国家生产力的提升。按照现代性理论的说法,去血缘化、国家实现依法纵向分权化便是“现代性”,科层制正好是为解决这些问题而创生的,它在中国一产生,就赋予了国家的现代性质。这种现代性是回应生产力发展需求而形成的,自科层制形成,它一直在促进着生产力的提升,故而也被其他国家引进作为推进生产力进步的国家治理工具。从历史过程来看,科层制首先在东亚国家扩散,比如朝鲜、日本、越南、泰国等,后来逐渐以波浪式向西传递,最终“东风西渐”,在文艺复兴后欧洲民族国家兴起过程中才涌现了西方国家的现代性浪潮。包括福山在内,东西方政治科学领域的学者对于中国是人类历史上第一个因打破血缘关系用人、实现有效纵向分权而具备现代性的国家有着基本的共识。⑪通过现代性自东向西的传递,生产力也形成了自东向西的潮涌式进步。

-

从各方面来说,创生于中国的科层制对世界的贡献恐怕也只有“四大发明”可与之匹配了,甚至我们可以说它的贡献超越了“四大发明”,毕竟国家的进步一方面依赖于科学与技术,另一方面依赖于科学的治理与管理,它们如“车之双轮,鸟之双翼”。正是从这个意义上说,科层制对世界的贡献可以称之为中国的“第五大发明”。目前,世界上恐怕找不出任何一个国家在政府管理中不采用科层制的,也很难找出企业、NGO、NPO不使用科层制的例子。

与“四大发明”在走向世界、服务世界人民的过程中不断获得完善与提升一样,科层制在走向世界的过程中不断得以完善。以全球视野来看,对科层制的完善主要发生在西方国家完成了启蒙,进入了资本主义工业化生产阶段之后。马克斯·韦伯对科层制的完善做出了举世公认的贡献。作为一个精通几乎所有社会科学领域的“大百科全书式”的学者,韦伯在对工业革命后欧洲与北美资本主义生产性组织的不断考察之后,发现在“到处是烟囱(大工业)”的世界里各类组织依然在沿用旧有的组织模式展开活动,这必然与社会的发展趋势不相适应。于是,他便从组织拥有“理性合法(rational-legal)”权力入手来对纵向科层制进行发展与完善。

经过韦伯完善的科层制,至少应该包含五方面要素⑫:(1)任何组织都必须以某种形式的权力为基础,若无某种形式的权力,任何组织都无法实现自身的目标,因为权力能够为混乱带来秩序,在所有权力中理性合法权力是科层制的基础;(2)在组织中进行劳动分工,明确规定每位成员的权力和责任,并将这些权力和责任作为正式任务合法化;(3)将各种职务或者职位组成权力层级,从而形成一种权力链或者等级链;(4)通过正式考试、培训或者教育来获得拥有专业能力的人员,组织中每个岗位的从业者都源于自身拥有岗位的专业能力,而非因亲缘关系等其他因素任职;(5)组织中的人员要严格遵守与其法定任务相关的规则、纪律和制度,这些规则和制度是客观、有法理依据的和去个性化的,毫无例外地适用于所有情况。

韦伯认为,“普遍来说,经验表明,实行科层制的纯粹科层组织,也就是说,各种官僚机构−从一种纯粹技术的视角来看,能够获得最高程度的效率,而且从这个角度来说,是已知的对人的行为进行控制的最理性方法”。⑬这种认识为科层制又增添了新的内容,也赋予了它后世传播更广的另一个称呼“官僚制(bureaucracy)”⑭,同时还为这种科层制的发展模式带来了一个性质判定式的称谓,即“理性科层制”,用以强调它的“理性”与“科层”两重属性。这两重属性是韦伯在吸收工业文明时期各类管理思想、法律思想、政治思想、经济思想的基础上,对科层制做出的发展与完善。

其一,突破了简单粗暴的自顶向下的权力约束,赋予岗位从业者以“专业权威”,这使得组织中的工作者拥有了在本职工作上展示“专业性”的机会,哪怕面临来自更高层级的压力,工作者也有以“专业”为由表达自我权利的机会,这是对传统“权力优位”式科层制颠覆性的超越与发展。在传统科层制下,处于低一层次、低几个层次的组织,对上级以权力为凭借的压力往往毫无正常表达权利的机会,故而韦伯在发展科层制时特别强调,中国古代传统的科层制属于“家产官僚制”⑮,它体现了家长制般自上而下的等级森严,其突出特征就是“官大一级压死人”。它忽视了无论何种岗位的从业者,他本身应该是这个岗位所需专业技能的拥有者,是“专家”故而应该拥有专业权威。在涉及本岗位的专业类事项中,哪怕来自拥有更大权力的高层级人员,也需要首先聆听该岗位上的专业性意见,然后在专业权威判断的基础上依据权力等级的命令链来决策该事项的下一步行动。韦伯的这种贡献,使得科层制不仅仅简单依靠纵向权力线来解决问题,还为问题的解决提供了专业权威优先表达的思路,使得科层制在命令链发挥作用的同时具备了理性因素。

其二,在“专业权威”的思路下,强调在纵向科层的每一个“层”上,还需要进行更为专业的岗位细分,这实际上为纵向科层增添了“横向分权”逻辑,使得科层组织能够以网状形式更精密地运作,这就为科层赋予了现代意义上“直线职能制”的属性。韦伯特别强调科层管理必须体现“专业性”,这种专业性要表现在每个岗位上,每个岗位要根据其专业需要来录用人才。这种专业岗位的用人模式在事实上形成了同一层级的横向分工思维,毕竟岗位的专业差异必然形成其权力使用程度、方式、方向上的差异,这就促成了对权力按岗位需要的分享。在传统科层制下,同一层级的横向分权往往比较模糊,甚至采用首长包干制的模式,比如中国历史上县令要承担管理本县的所有权力,但在个人精力、能力有限的情况下,他可以自己雇用师爷、安保、钱粮管理人员,然后赋予他们行政管理权。⑯这种“包干制”下根据管理需要展开的分权,不是制度化的,它是权变、权宜的处理之道。韦伯的科层制通过岗位专业性,为横向分权增加了理性因素,也较早开始了“直线职能制”的探索,为这种模式在20世纪的企业管理领域风行全球打下了基础。

其三,岗位专业权威、横向分工的存在均以“合理合法”的专业权力为基础,这是韦伯创新科层制的基本原则。在韦伯的“理性科层制”中,因专业能力获得职位,因专业能力获得岗位权威(话语权、操作权、辩护权等),因专业权威而获得向高级别权力澄清岗位事务的权利,以便他们获得决策的“理性信息”。

总体而言,韦伯发展之后的科层制,与在世界范围资本主义兴起之后各行各业强调彰显“理性”反对“魅惑”的时代潮流保持了一致性,以“理性”作为自身的使命来超越神性与血缘的非理性,通过理性来追求组织管理的效率。用韦伯自己的话来说,经过发展后的科层组织,“在精确性、稳定性、可靠性以及纪律的严格程度等方面,它比其他任何形式都要更胜一筹”。“归根结底,这种组织在集约效率和活动范围方面,都要更胜一筹,而且能够正式应用于所有类型的管理任务。”⑰

然而,经过韦伯发展的“理性科层制”存在着重大缺陷,即在同一层级中众多的“专业岗位”使得组织成为了严密的机器,不同层级构成了庞大而严密的以制度与纵向权力约束为架构的超大型机器。韦伯自己对此也颇多疑问,他特别警醒道:“一想到某天这个世界上充满了机器上的小齿轮,即那些从事微不足道的工作、竭尽全力试图成为大人物的小人物,就让人不寒而栗……对官僚制度这种热情……足以令一个人感到绝望。”⑱为了解决这种僵化、僵硬模式,切斯特·巴纳德从促进不同部门、不同岗位的沟通入手,为克服科层的僵化注入了柔性因素。他在其名著《经理人的职能》(The Functions of the Executive)中指明了科层组织柔性化的路径:“经理职能的关键,首先是建立沟通系统”⑲,这意味着科层组织中的高层次管理者,首要事务不是利用权力优势去控制,而是为组织注入沟通的柔性因素,使得各个专业岗位彼此融为一体。第二次世界大战之后,美国在实现从军事、政治到经济的全面霸权的过程中,从促进市场经济效率的微观组织因素(作为市场主体的企业及其他类组织)入手,探索了如何改进科层组织内部运行效率的问题,重点努力改进同一层级中不同部门与岗位的彼此协同运作问题,这可谓是继承并发扬了巴纳德的理想,不仅努力以柔性沟通促进协作,而且努力寻求不同部门与岗位协作的长效机制。这些努力通过一批专业性著作得以体现,比如古尔德纳的《工业组织的科层制类型》和布劳的《科层组织的动态》就是其中的典型代表。

-

经过了不断发展的科层制,逐渐形成了较为公认的“合理—合法”范式,它在纵向跨层上通过权力等级的命令—服从来保证管理的秩序,在横向某一层级的众多专业职位上采用尽可能多的协作与配合来保证管理秩序。在这种上下—左右的运行中,科层组织主要依靠非人格化的规则、规范化的流程来约束组织成员的行为,它除了杜绝血缘、非理性之外,还竭力根除个人喜好等感情因素影响组织的运行。⑳这一方面确实提高了组织效率,但另一方面引发了组织僵化问题,这种僵化在纵向、横向上都有表现,尤以横向最难克服,成为科层制的“痼疾”。

虽然在资本主义市场经济中科层制有了极大的发展与改进,比如巴纳德等力图以柔性的沟通来融化科层的横向僵化问题,但这只是一种非制度化的尝试,它会因人员沟通能力、沟通意愿的差异而效果相去甚远,因而无法成为真正解决问题的长效机制,更像是金庸笔下段誉时灵时不灵的“六脉神剑”。虽然后来还涌现出了所谓“整体性组织”的解决路径,但它更像是将原来几个小部门之间的僵化改造成几个大部门之间的僵化,其间的沟通、协同、合作依然问题重重。同时,这些探索更多着眼于横向僵化问题,忽视了纵向僵化问题。真正全面探索解决纵—横僵化,对科层制进行彻底完善的行动兴起于社会主义国家在世界上的建立,成熟于社会主义市场经济体制的建立与不断改进。

第一个社会主义国家苏联探索了通过将执政党的机构融入政府科层之中,以革命情怀、同志情谊、党的纪律来解决科层中的纵—横僵化问题。苏联的探索为科层制的完善打下了良好的基础,但这种完善在处理纵向关系上依然留下了僵化的余地,故而毛泽东在《论十大关系》中强调,“我们不能像苏联那样,把什么都集中到中央,把地方卡得死死的,一点机动权也没有”。新中国在批判性学习苏联的过程中,充分遵照了马克思主义政权建设思想的原则,通过将作为执政党的理念、党员的组织纪律、组织生活等融入到政府科层组织中,在纵向上,在刚性的命令链之外加入了共产党的领导,通过执政党共同信仰的传递与学习,使得原有的依据权力优势逐级向下生硬贯彻的管理行为中融入了从各级组织、各个岗位上的每个工作人员都拥有的共同信念,将本来属于被动的僵化落实行为,变成了上下联动的“心往一处想,劲往一处使”的集体行动事业,破解了层级之间“官大一级压死人”的僵化问题。与纵向的融通类似,同一层级的横向职能部门之间的僵硬行为,也因为共同信念的融入而得到了较好的解决。各个专业岗位、专业职能部门的从业者几乎都属于执政党的党员或者潜在的党员,通过党员的纪律调节,日常性的组织生活,使得各个岗位与部门本身更像处于一个社会主义的“大家庭”之中。在这个“家庭”中,既有共同理想、信念的支撑,也有组织生活的协调,使得本来僵硬的横向关系得以融化,部门之间本来难以解决的问题通过党员组织生活的方式而顺利解决。经过了完善的科层制对提升新中国政府治理效能、提升为人民服务的效率起到了巨大的作用,使得新中国经济、社会、文化等全方位进步,人民的幸福实现了跨越式增进。从最能反映人民幸福实质的人均寿命来看,旧中国人均预期寿命仅有35岁,而截至2019年底,中国的人均预期寿命已经超过了75岁。㉑在政府效能的示范效应之下,经过完善的科层制很快成为了企事业单位的主流组织治理模式。

-

科层制从创生、发展到完善,它都有力地解放了生产力且依然在解着生产力,这是不容否认的客观事实。正是因为其对生产力的促进性,它才成为了与市场一样虽然充满争议但却非常有效的治理工具,资本主义可以有科层,社会主义也可以有科层,甚至封建社会也可以有科层,只要它的生产力促进属性还未消耗殆尽,它就不会淡出人类社会的治理场域,就依然会成为政府和其他组织所采用的基本治理工具。

但我们不得不面对的另一个客观现实是,虽然科层制经过了不断的发展与完善,但其本身所具有的一些悖论性属性依然无法轻易抛弃,这些属性既使得科层制能够转动起来从而具有促进社会发展、生产力进步的功能,但同时也内含着潜在的危机。在科层不可能被弃之不用的前提下,洞察这些内生性问题及其诱致的危机,对于当代将科层的正效应发挥到最大化具有重要价值。

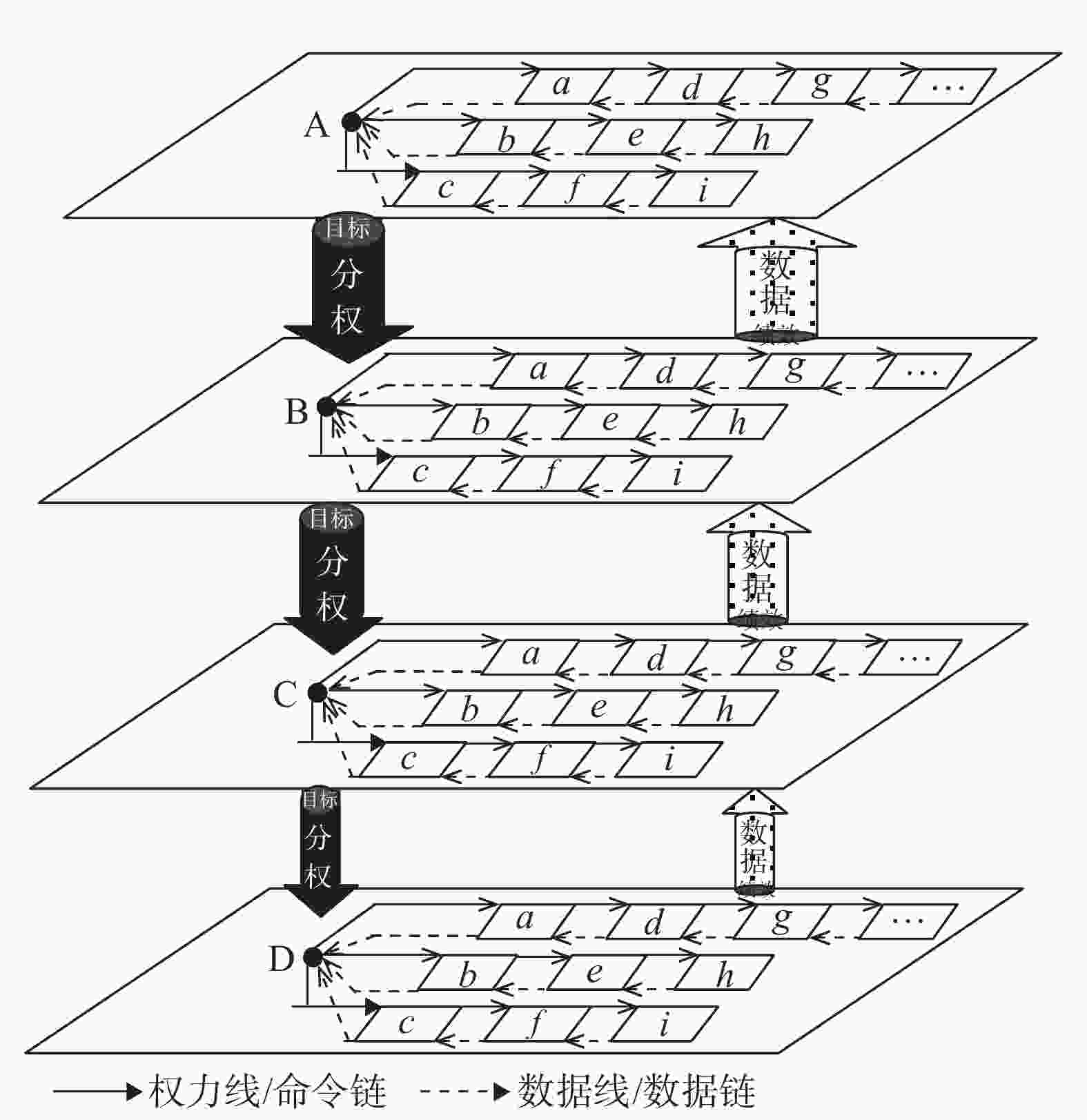

第一,组织高层可以独享权力但无法实现所有组织目标,在这种前提下,科层组织需要逐层向下分解目标,在目标纵向分解中必须以权力纵向分享为配套保障条件,这实际上是一种组织目标—权力的交易机制。无论何种性质的科层组织,它们都属于正式组织,有着本组织成立的宗旨和实现这些宗旨所需要的目标体系。就权力的本质属性而言,所有权力使用者都倾向于集中使用权力㉒,以扩大自身对资源、信息、环境等的控制,从而将不确定性(对自身而言)控制到最低限度。就此而言,科层组织的最高层领导天然具有独享组织权力的主观期望,但由组织宗旨转化而来的组织目标却是一个庞杂的体系,其实现既需要多样化的知识体系,也需要多样化的资源组合,还需要处理大量与各类环境的协同事宜,这远非组织高层数量有限的领导团队,更非最高层领导个人所能够应付。在这种矛盾的处境下,科层组织的高层均会在将组织目标纵向分解的前提下,向下逐层分享权力。实际上,这种分权是一种目标—权力的交易机制,为了促动每个层次均努力去实现组织目标,组织高层就在分解目标的同时,赋予其与目标任务相匹配的权力,以便调动各类资源来实现组织目标。目标—权力交易机制在科层的纵向上自上而下都存在。如图1所示,向下逐层目标分解与向下逐层分权是一贯到底进行的,在此过程中形成了一条自上而下的权力线,这种权力线以命令链的方式来实现逐级控制,以保证各个层级不失控。

第二,在特定的纵向层次内,本层级目标的实现,也必须通过将本层目标分解成专业部门目标与岗位目标体系,在此过程中也需要进行横向权力分享,展开目标—权力交易。科层的纵向目标—权力交易式目标分解与权力分享易于理解,但特定层级上的横向分权往往被忽略。实际上,在纵向目标分解与分权完成之后,某一层级的组织要完成目标,也不可能由该层的首长与“首长团队”㉓集中享有权力来完成,这就会产生与纵向分权类似的需求,需要将上一个层次分解下来的目标,进一步细化成专业性目标体系,然后分解给与这些专业性目标匹配的职能部门、职能岗位(图1中各层的a、b、c等即为专业部门和岗位)。在目标分解的同时,必须将本层所享有的权力也向专业职能部门、专业岗位进行分享,作为它们实现目标的交易条件。

第三,自顶向下的权力线以命令链的方式保障了组织管理秩序,但无法保障所有目标高效实现,且在特定的层次内,依靠权力线与命令链亦无法保证本层总目标实现。如图1所示,在科层组织中自顶向下的分权形成了一条权力线,在权力向下分享的过程中,每一层级都会保留对下级权力的“剩余控制权”,在剩余控制权之下,推进分权的层级可以随时干预、终止下级甚至下几个层级的行动,以保证自己想要的秩序出现。这样,在逐级保留剩余控制权的操作之下,科层在纵向上自顶向下便形成了一条“命令链”,即每一个层级可以通过“命令”的强制方式干预、终止、问责下一个层级或者下几个层级的活动。命令链可以保证各个层级均按照上级期望的秩序来行动,可以使得科层制的运行处于可控的秩序范围内。正是从这个意义上说,科层组织是最易于保证管理秩序的组织模式。然而,仅仅保证组织秩序还只是管理的最低要求,任何正式组织的存在都以实现组织目标为宗旨,只有实现了组织目标,才算实现了组织的宗旨。通过权力的命令链虽然能够保证秩序,但却无法通过强制力保证下一个层级、下几个层级的活动都围绕组织的目标展开。下一个层级、下几个层级完全可以在遵从上级意愿的前提下,懈怠无为,不推动任何有助于组织目标实现的“空转”行动,也可以在遵从上级意愿的前提下,积极推动那些无利于组织目标实现但却有利于自身利益实现的活动。无论从历史还是现实来看,这类事例都不胜枚举。与科层在纵向上的情况类似,在某一特定的层级中,首长或者首长团队虽然通过权力线可以控制其他专业部门和专业岗位,以命令的模式让其按照自身意愿行事,保持良好的秩序,但却无法通过命令的模式使它们积极实现组织目标,至少无法使其毫无抵触地实现组织目标。如此一来,科层组织无论在纵向还是横向上,都无法通过权力的强制性来保证目标实现。

第四,保障目标实现依赖于各个层级实现所有目标所指向的组织绩效,以“秩序—绩效”交易的模式来分阶段、分年度落实组织目标,而保障绩效的实现依赖于在命令链上展开的绩效评估,并以命令链的强力为后盾对绩效进行把控和干预以保证组织目标的实现。组织存在的意义就在于实现由宗旨转化而来的目标。实现组织目标的难处在于,由宗旨转化而来的目标往往是抽象化的、原则性的、长远性的、矛盾性的,这就使得组织很难直接来测评目标的实现程度。为了解决这个问题,科层组织一般将目标分阶段、分年度具体化为一些绩效目标,并将绩效目标通过某种方式以多年度(比如5年)、年度的方式周知各个层级,各个层级也会在首长与首长团队的推动下,向各个专业部门、岗位分配。各个层级的组织、各层级的部门与岗位在知悉绩效目标之后究竟如何行动,以科学而非宗教情结来考量,它们一般都会选择最能实现自身利益的模式来实现绩效目标。也就是说,如果落实绩效目标的同时能够实现自身的利益,它们就会朝着绩效目标积极努力,但若实现绩效目标与自身的利益不相融或者部分相容,它们就会缺乏积极性,对绩效目标实现的动力不足。为了激励各个层级积极朝着绩效目标努力,就需要承认不同层级的客观利益,允许其利用逐层分权获得的合法合理的权力在可容忍的对秩序损害的范围内实现自身利益,以此来换取它们对实现绩效目标的积极性。某一层级内的绩效目标落实与纵向上的状况类似。这实际上是一种“秩序—绩效”的交易机制,即通过对秩序一定程度的牺牲,来获得绩效目标的高效率实现。这也可以看作是科层组织本身内嵌的一种激励机制。无论是了解利益共融式绩效目标实现情况,还是把握利益部分共融,抑或判断利益冲突时的绩效目标落实情况,都需要通过绩效评估活动来完成。这就需要将阶段性、年度性的绩效目标使用一些绩效指标体系或者关键绩效指标体系进行评估,从而掌握每一年或者某一阶段组织绩效的现状,以便对良好者进行激励,对不佳者进行干预、矫正、问责。在科层组织中,纵向绩效评估沿着权力线,以命令链的强制力作为后盾展开,同一层级内的绩效评估也以权力线为轴展开。与追求组织秩序相似,绩效评估工作是为了保证组织目标逐年、逐阶段都有进展,每个层级、每个层级的岗位与部门都能够贡献于组织目标的实现。

第五,绩效评估需要获得真实的绩效数据,绩效数据的获得依赖于自底向上的数据线上绩效数据的有效传递性、及时性、真实性;特定层级内绩效数据的获得也依赖于数据线上绩效数据的有效传递性、及时性、真实性。绩效指标的确定只是解决了“评什么”的问题,要真正解决问题却取决于“用什么评”。所谓“用什么评”指的是用工作中实际产生的何种结果来与指标进行匹配,以判断究竟指标实现到了何种程度。在管理科学中,这些用来展示工作结果与成效的元素被称作绩效“数据”(Data)或者绩效“证据数据”(Evidence data)。㉔“数据”是一个广义概念,包括定量数据与定性数据两部分。科层组织中绩效评估的初衷在于及时、如实把握绩效目标的落实情况,这就需要获得及时、真实的绩效数据。由于落实阶段性、年度性绩效目标的工作一般都沿着自底向上的路线展开,越往底层,其承担的工作量越大,在这种情况下,绩效数据的产生也会形成一条自底向上的衰减链条,越往上的层级,其掌握的绩效数据越少。但绩效评估是沿着权力线自顶向下展开,越往上的层级掌握的评估权越多,这样就形成了一个悖论性局面:拥有越多评估权的层级,却掌握着更少的绩效信息,绩效评估的质量实际上掌握在拥有更多绩效信息的较低层,越往底层其对组织绩效评估质量的控制就越大。要保证绩效评估质量,从而保证科层组织绩效目标的实现,就需要科层组织中自底向上的数据链具有迅捷的传递性,能够向上传递及时、真实的绩效数据。同一层级内的绩效数据由专业岗位、专业部门向首长与首长团队的传递也需要与纵向传递一样。

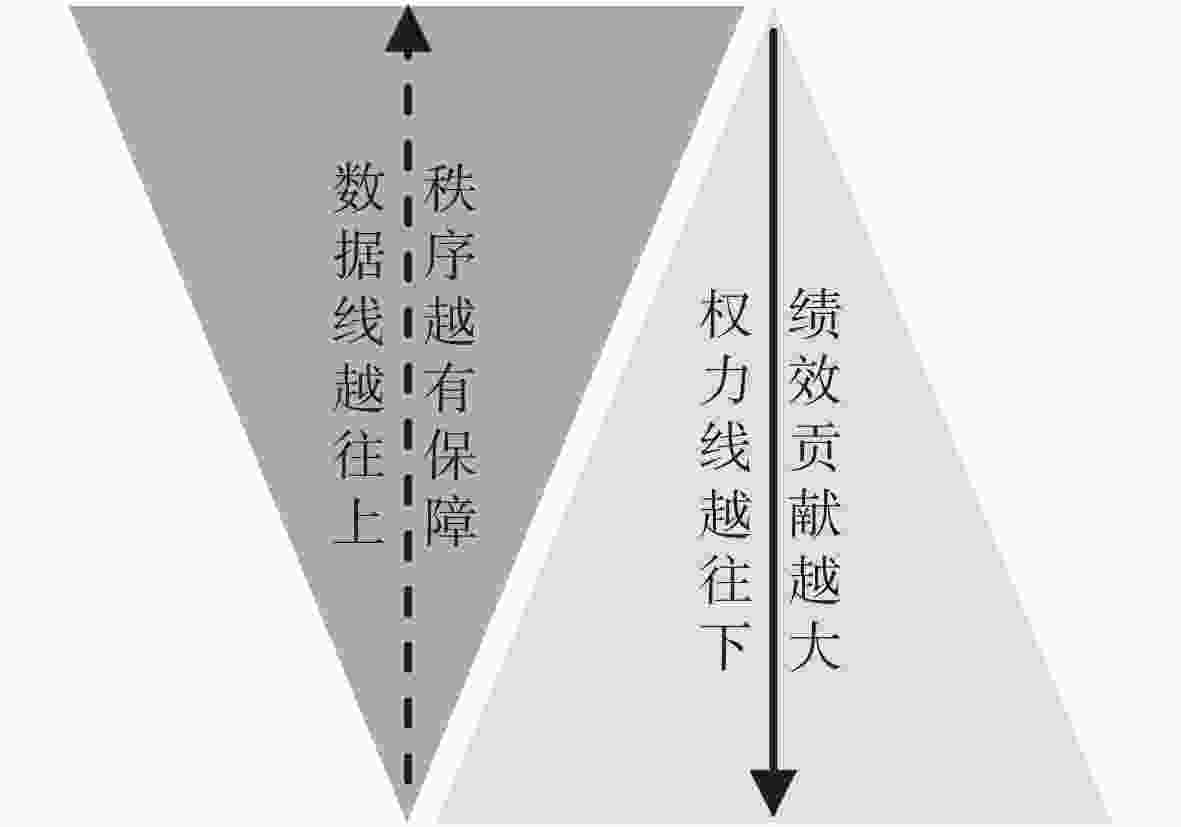

第六,形成了科层的“权力—数据”悖论。从形式上看权力是科层维系的决定性因素,而实际上科层转动起来取决于数据链上绩效数据的质量,故而对绩效数据辨识的水平往往决定着科层组织的安危与前途,要获得及时、真实的绩效数据,还需要在秩序—绩效交易中推进次一级的“秩序—数据”交易。在科层组织中,只有有利于组织目标实现的行为才属于“不忘初心”的有价值的活动。虽然从科层的组织形式上看,权力似乎起着决定性作用,通过权力线上的强制力,较高层级随时可以约束较低层级,但这只是表面现象。这种依靠命令链的约束只能够保证科层组织的秩序,但“秩序”与实现组织目标并非一回事。在绝大多数情况下,组织的秩序都与组织欲实现的目标有着巨大的距离。就日常性运作而言,组织目标需要具体化为阶段性与年度性绩效目标,并通过绩效评估工作来保证绩效目标的落实。然而,在实现组织目标的行动中,越往下的层级,其承担的目标任务就越多,掌握的绩效数据自然就越多。要及时掌握组织目标实现的真实状况,以保证组织能够更快捷、更高效的实现自身价值,就需要自底向上获得及时、真实的绩效数据。这样就存在着这样的规律性:让科层组织“转动起来”,就需要它能够实现自己的“初心”−高效、快捷的实现绩效目标,但是否实现绩效目标需要通过绩效评估来把握,而绩效评估必须依赖于绩效数据这种“物质性基础”。绩效数据的获得需要自底向上形成一个真实数据快速向上传递的动态数据链,在这条数据链上,越往底层,其数据拥有量越大,真实度越高,而越往顶层,其掌握的数据量越少,真实度越低。这样,就组织本身的使命与价值而言,要使得组织转动起来,不是依赖权力,而是依赖真实绩效数据的及时获得与向上传递,以便在绩效评估中及时、真实把握组织目标实现的程度,并随时依据权力线进行干预与矫正,保证科层不偏离组织目标。如此一来,在科层中,便出现了权力—绩效数据的矛盾运动。如图2所示,在自顶向下的方向上,权力逐层缩减,但每一层次的绩效贡献却越来越大,由此产生的及时、真实的绩效数据也越来越多;反之,在自底向上的方向上,真实、及时的绩效数据却逐渐衰减,但权力的拥有量却逐层增加,由权力的强制性保障的有序性却逐渐增强。这再次表明,虽然权力可以保障秩序的产生,但却无法保障绩效的形成,在秩序—绩效的交易中,为了保障各个层级产出尽可能高的绩效以逐渐实现组织目标、组织宗旨,科层需要牺牲部分秩序以换取各层级在满足自身利益的基础上为组织绩效努力,同时,尤为重要的是,为了能够在绩效数据向上衰减的数据链上获得更多真实、及时的数据,科层在秩序—绩效交易中还需要进行次一级的“秩序—绩效数据”交易,通过允许一定范围的秩序欠佳以换取各个层级及时、准确地向上传递绩效数据。在同一个层级内,首长及其团队对职能部门、专业岗位的绩效数据获取也需要遵循类似的逻辑。

就此而言,科层组织“初心”的实现,其重心在下,越往底层,其对组织目标、宗旨的实现就越发重要,所谓“一枝一叶总关情”,从科层而言指的就是底层对实现组织目标的重要性。如果自底向上的绩效链(数据链承载的是客观绩效现状,故而数据链本质上是绩效链)上不以绩效为宗旨,那么组织就会走向空洞化,走向不断衰退,以致忘了“初心”,蜕变成了与自身理想、价值、使命完全相异的机构。若如此,就组织创生的初衷而言,这样的组织实际上就已经变色了,这就是科层组织内生风险的悖论性规律。

-

在科层组织的发展中,安东尼·唐斯有过经典的诊断,他认为任何科层组织都无法避免“组织僵化综合征”。㉕实际上,科层组织内生的内生风险也属于“僵化症”的一种。这种僵化源于组织中权力—目标、秩序—绩效、秩序—数据的矛盾运动。

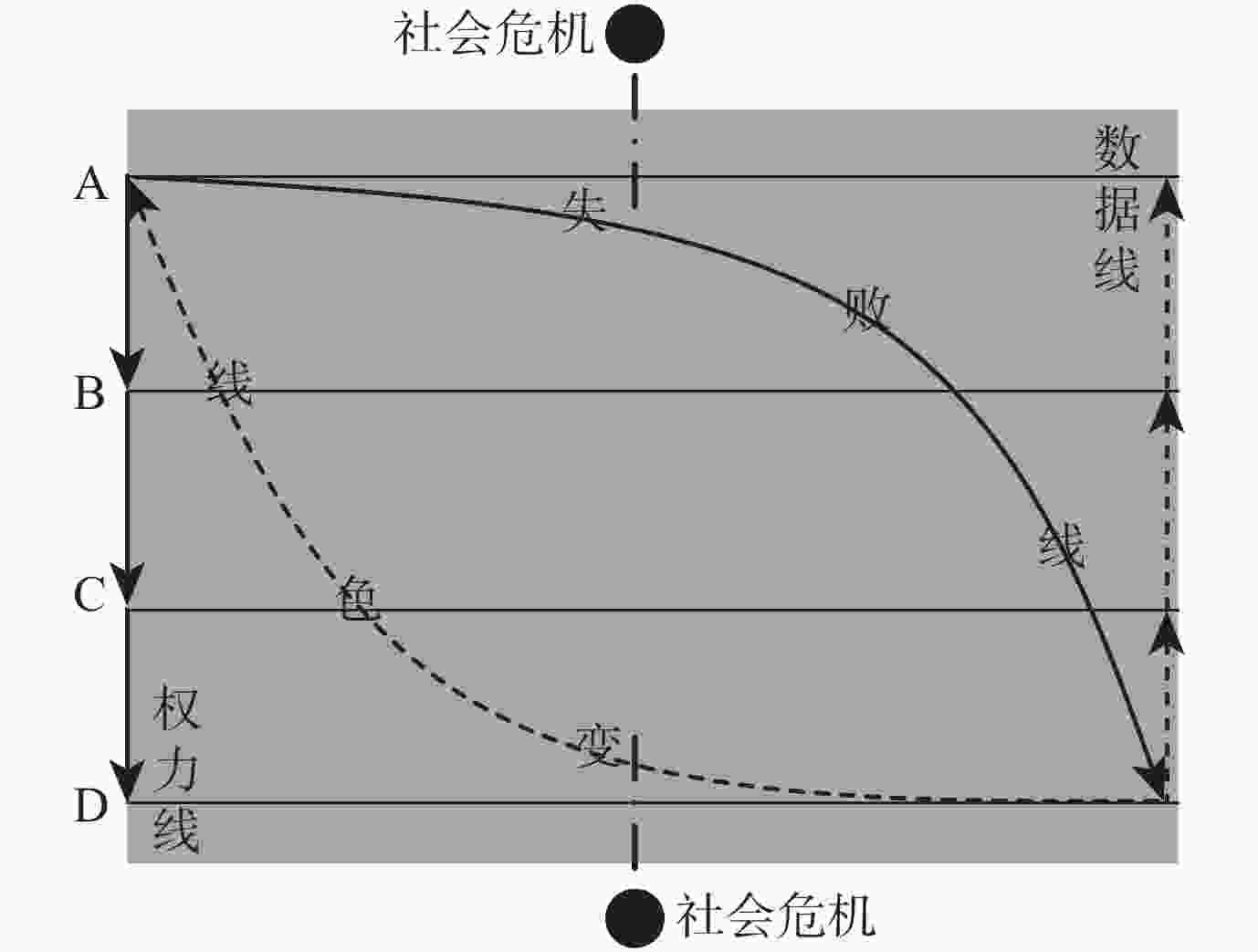

如图3所示,科层组织沿着组织目标有序地向前发展,每日每年都通过“增量”的方式逐渐接近组织目标与组织宗旨,长此以往,最终就能够实现组织的“初衷”。每日“增量”实现组织目标的过程,也就是每日绩效目标都完成的过程。在这种情况下,组织的成功就表现为组织在日常运行中,既保持了秩序又朝着绩效目标迈进,这也就是图3中左侧权力线与右侧数据线运行的常态模式。在图3中,“权力线”除了意味着权力自顶向下(从A到D)逐层分享之外,还表征着组织在权力线的强制力为后盾下,逐级保持了组织的秩序;“数据线”除了表征绩效数据自底向上(从D到A)的传递之外,还表征着逐级朝着绩效目标努力,组织走在实现目标的道路上。然而,科层组织高效率实现绩效目标,绩效数据实时真实地向上传递,以使得组织在瞬时掌握实现目标的状态并对偏离进行干预从而保障秩序井然,这是一种理想状态。在现实中,更可能会出现的情况是:一方面,组织保持了较高的绩效状态,但却大范围失序,这样的组织虽然还走在实现目标的道路上,但却会因为秩序紊乱而崩溃,这是典型的组织失败状态;另一方面,组织虽然秩序状态较好,但却已经违背了组织建立的宗旨与目标,忘了自身的“初衷”,这是典型的组织“变色”,变成了自身并未设想成为的另一种组织。这两种状态用黄宗羲的语言来描述,就是“其兴也勃也,其亡也忽也”的状态。在这两种态势之中,大量中间带状态属于“其兴也勃也,其亡缓而难逆也”,是一种“温水煮青蛙”的缓慢蜕变态势。在图3中,“失败线”代表组织因为失序而失败,“变色线”代表组织“忘却初心”而变色,每条线之内的大量地带属于缓慢蜕变的“组织衰退”区域。另外,在组织为社会提供产品、提供服务的过程中,因为与绩效相关的信息外溢还会影响到社会上的各类顾客,形成组织外顾客群体的变异。这样,科层组织中就内生出了几类风险,即“组织失败”风险、“组织变色”风险、“组织衰蜕”风险和“社会危机”风险。

1. “组织失败”风险。这是指组织依然运行在实现目标的道路上,其当前绩效尚可甚至当前绩效状态较为理想,自底向上的绩效数据也确实能够证明当前绩效状态处于较好状态,但组织在运行中却出现了失序问题,这使得即使组织“未忘初心”,其运行却也难以为继以至于最终崩溃。从历史事实来看,在国家治理过程中,秦朝、隋朝的政府科层治理的失败可以看作这方面的典型事例。这两个朝代在灭亡时,还能够进行万里长城、京杭大运河等大型造福万代的巨型公共工程建设,国家依然走在实现立国目标的道路上,但却因为国家治理秩序突然崩溃,最终改朝换代。由于这两个朝代在政府科层组织走向失败的过程中,其崩溃时点上的绩效还处于较好状态,故而接替它们的汉、唐王朝后来都在一个较高的绩效基础上展开工作,其治理绩效取得了举世公认的成就,汉唐盛世也成为了中华民族的荣耀时刻。㉖科层组织的“失败型”风险诱发于两类因素:其一源于对实现组织目标的阶段性绩效、年度性绩效与秩序的交易比例把握不到位,由于急于通过组织绩效的最大化来尽早实现组织目标与宗旨,犯了“急躁冒进”的错误,使得组织失序;其二源于自底向上的日常性、年度性、阶段性绩效信息的流动出现误差,在绩效进展评估中对绩效的正向描述远多于非正向方面,尤其是对绩效对秩序的损害着墨过少,这就在有意无意之中造成了绩效数据的系统性失真,使得科层的最高决策层误以为组织处于秩序—绩效的良好协同状态,以至于酿成失序局面。

2. “组织变色”风险。“组织变色”风险诱发于科层组织过分强调秩序的重要性,以至于产生了目标替代,将组织设置的初衷错位为了保持秩序。通俗而言,就是组织因为过分看重秩序而忘了“初心”,违背了创立组织的宗旨,这可以形象化地称之为“变色”。变色风险实际上就意味着组织本质的变异。在本质变异的前提下,即使组织依然存在,它已经不是原来的那个组织了,其特征在于,科层依然保持着较好的秩序,但却已经不聚焦于组织本身的宗旨和目标了。就日常表现来看,这类组织中由权力线保障的秩序依然处于较好状态,但日常活动的绩效目标已经偏离了原来的组织宗旨与目标,绩效数据的传递也逐渐以展现秩序井然为主要内容体系,“绩效数据”已经变味。从国际范围来看,“组织变色”的例子实在不少。太平天国在进入鼎盛时期之后,其组织的决策层开始固化科层秩序,甚至对不同级别的官员乘坐由多少个轿夫抬的轿子都有着明确规定。与此形成鲜明对比的是,原来所强调的“天下太平”“人人平等”等组织的宗旨与目标几乎弃之殆尽。“变色”的太平天国很快便走向了衰亡,这凸显了“变色型”风险的危害性。实际上,苏联(虽然苏联形式上是联邦形式,但学界更倾向于认为它的治理模式属于科层制)的突然解体,也属于“变色型”风险所致。直至解体之时,苏联的秩序依然处于良好状态,甚至全球范围内没有出现可信的关于苏联解体的预测性研究,这也证明其秩序依然处于较佳状态。㉗但对秩序的过分强调,使得苏联社会出现了秩序对组织目标的替代,最终各个加盟共和国都忘记了实现共产主义的“初心”,进而崩溃为10多个资本主义国家。十年前诺基亚公司在处于全球绝对行业领先者的良好绩效状态下,醉心构建公司秩序而忽略了“持续盈利”“永远做行业领先者”的组织初衷,最终出现了“变色风险”,虽然它没有最终崩溃,但这种风险直接使其沦为了普通企业。这说明,即使在私营科层组织,“组织变色型风险”也是实实在在存在的。

3. “组织衰蜕”风险。“组织失败”与“组织变色”更多体现了“其亡也忽也”的颠覆性危机特征,但大量的风险来源于组织的缓慢衰退,在不经意之间陷入危机之中,若不慎重对待,最终也会积累成为组织失败或组织变色。这种缓慢的、日常化的“积累性风险”就是科层的“组织衰蜕”风险,它体现了逐渐衰落与蜕变的特征。与“组织失败”与“组织变色”相对应,缓慢发生的“组织衰蜕”风险有着三种类型,即“失败型”衰蜕风险、“变色型”衰蜕风险和两者兼而有之的“混合型”衰蜕风险。“失败型”风险指的是在日常运作过程中,科层组织在处理秩序与绩效关系的过程中,过于偏重绩效,使得组织秩序慢慢积累性地出现紊乱或者失序。这种紊乱与失序的积累与自底向上的绩效数据的非及时、非真实传递不无关系,它要么体现为绩效数据仅仅呈现绩效进展,并不涉及绩效获得的成本(包括对秩序的损害),要么体现为对绩效与秩序关系的非真实表述,使得组织在日常性监控绩效目标实现的过程中一直无法洞悉组织在秩序上的偏离,最终形成了积累性的秩序失控风险。“变色型”风险则体现为科层组织在日常运行中过于强调秩序而忽视了绩效目标的实现,最终积累成为“忘了初衷”的“变色风险”。变色风险源于科层组织在日常管理过程中,将利用自顶向下的权力线来维持组织秩序当成了头等大事,而将由组织目标具体化而来的绩效目标作为了附属于秩序的“小事”,在自底向上的“数据链”的传递中,绩效数据已经被大量地置换为“秩序好坏”的数据。在这些已经无法表征组织目标的日常数据的作用下,组织的决策愈发强调秩序的重要,最终积累成为“变色型”风险。在现实中,这两类积累性风险并非单线发生,它们往往彼此影响,形成一种混合型的组织衰蜕风险,也就是同时存在着失败型风险与变色型风险,在图3中,混合型组织衰蜕主要发生于“失败线”与“风险线”之间的公共区域内。需要强调的是,如果这三种积累性风险严重到了“积重难返”的地步,最终都会酿成科层组织的失败、变色,使得其崩溃。就此而言,科层组织的失败不仅表现为“其亡也忽”的组织失败与组织变色,还有着日积月累的溃败风险。

4. “社会危机”风险。由于任何科层组织都是扮演特定社会功能的实体,它们需要为社会提供产品或者服务,这样每个组织都必须面对自身独有的“顾客”,比如政府科层组织要面临人民群众的褒扬与批评,企业科层要面临顾客对产品质量相关事宜的赞扬与指摘,NGO、NPO组织要面临社会成员对其工作的颂扬与愤慨。在这种前提下,科层内发生的“故事”就无法不影响到科层外的社会成员。无论哪类科层组织,其存在的宗旨、目标都不是为了组织的“内循环”,其所有的对内、对外行动都是为了从外部获得组织持续发展的各类资源,以便经过日积月累不断实现组织宗旨与目标。在这种前提下,外部顾客对于无论哪一类的科层组织都有着决定性的作用,其内部以权力线为后盾的秩序构建、以数据线为基础的绩效目标呈现,都与组织外的顾客息息相关,这也就是“全面质量管理”理论的要义。㉙但一般而言,科层外的社会公众(顾客)只关注涉及自身利益的信息,比如服务质量、产品质量等,这类信息一般都存在于组织的数据线上,作为绩效数据的一部分逐渐从组织底层向高层流动。在绩效信息流动的过程中,处于较低层级的组织出于利用数据向上层组织交易更多权力、更多秩序失序的初衷,往往会向上传递不及时、不够真实的绩效数据,而处于较高层级的政府往往出于“秩序”的考虑,在不确定数据真实与否的情况下先采信该数据(之后可能会去核实数据的及时、真假与否,也可能不再去核实,若不核实便会形成前述的三类组织衰蜕风险)。在传统社会,这种信息的采信若不为作为顾客的社会公众知悉,尚不至于引发社会危机,但在信息化、网络化社会形成之后,任何组织的“黑箱式”管理几乎都已经不可能实现,几乎没有哪个科层组织能够完全屏蔽本组织数据线上的数据向组织外传递,这就使得科层组织内自底向上数据链上的非及时、非真实的数据会很快暴露在组织外的顾客面前。无论哪类科层组织的顾客都指向了不特定的社会群体,其中一个成员或者少数几个成员的扩散就会造成“涟漪效应”,使得几乎整个社会都加入到“顾客群体”,毕竟任何社会成员都是各类科层组织当前或者未来的潜在顾客。在这些现有与潜在顾客的影响之下,社会上很快便会形成巨大的“声讨”科层组织内数据线上非及时、非真实数据的浪潮,从而使得科层组织内的风险转化为社会危机性质的风险,如图3所示,社会危机处于组织之外,但却由组织的内部问题引起。另外,数据链上那些与组织外的顾客相关的数据本身就应该及时向社会顾客公布,以使得科层组织与顾客之间的信息尽量对称。若科层组织出于维持良好秩序的考虑而不披露应该向顾客披露的信息,这时顾客群体就会以“阴谋论”“黑幕论”的思维开始揣摩、猜度各类数据并开始在社会上传播谣言,一时之间,由猜度绩效数据的谣言形成的社会危机就会出现,有时这种危机的危害还会非常之大,尤其在公共疫情、自然灾害爆发时这种社会危机甚至大过疫情与灾害本身对群众的损害。㉚三鹿奶粉公司中绩效数据(销售额、产量、配方更新等)的外泄,使得整个社会陷入“牛奶有毒”的巨大危机中,不仅使得三鹿公司崩溃,也使得整个牛奶行业声誉受损,还影响到了一个时期内社会情绪的稳定。㉛后来酒鬼酒公司的塑化剂数据向社会的传播,也引发了社会危机。即使是政府类科层组织也有这种风险,甚至其比私营科层组织的风险程度更高,比如厦门市海沧区对XP企业数据的隐瞒就曾经造成过不小的社会危机。

科层组织内生的几类风险再次表明,权力线虽然能够通过自顶向下逐级分权来创生科层的秩序,并通过权力所特有的强制力来维持秩序,但使得科层转动起来却依赖于承载了组织目标实现状况的绩效数据线。数据线就像人体的血管一样自底向上将组织运行合目标与不合目标的情况逐层向上传递,使得各个层级,尤其是组织的最高层能够及时掌握组织运行情况,并进行适当的干预与矫正,以保证组织“不忘初心”。若承载了日常性实现组织目标的绩效数据在传递中出现了问题,未能将组织秩序与绩效的协同情况及时、如实地反映上去,未能将该公开的数据及时、如实地面向组织内与组织外的顾客群体公开,这些都会积累成为风险与危机,使得科层组织处于危险之中,甚至走向崩溃。

-

在每个国家的治理能力与治理体系走向现代化的过程中,虽然影响因素纷繁复杂,但在促进国家边际利益最大化、国家边际行动能力最大化的过程中,科层组织却是各行各业共有的特征,是各行各业心往一处想、劲往一处使的“最大公约数”。在每个国家,无论是政府,还是NGO、NPO组织,抑或私营企业,它们都需要使用科层制来实现自身的宗旨与目标,就此而言,规避科层的内生风险,实际上也是从各行各业组织的共性出发来推动国家边际利益最大化、边际行动能力最大化,进而促进国家治理能力与治理体系的现代化。就科层内生风险与危机生成的规律性而言,要规避风险,需要从战略筹划、日常行动两个方面来着手。

-

规避风险首先是一个长远性、战略性问题,在某种程度上具有管理哲学、组织哲学的性质,需要聚焦于基础导向、根本宗旨、根本指导思想、基础性制度等内容。

第一,明确科层存在的第一要义在于实现组织的宗旨与目标,使用权力的前提与目的都在于实现组织的宗旨与目标,这是组织的“初心”所在,也是科层组织运作的第一原则。科层组织创生和存在的基本价值就在于努力实现自身的宗旨与目标,这就要求各类科层组织必须将实现自己的“初心”放在首位,其他各类事项的运作都以实现组织目标为目的,哪怕是组织中最核心的权力资源的运行,也必须以实现目标为导向。可以说,无助于实现组织目标的权力使用,无论如何具有权威性、秩序性、服从性,其都属于破坏性行为,轻则导致“失败型”组织衰蜕,重则导致组织失败。

第二,确立权力—目标的交易机制,要赋予各层级实现组织目标的权力,在保证目标实现的前提下,应允许各层级组织享有使用自身权力的自由。要遵循科层组织内生矛盾运动的规律,确立“权力—目标”交易机制,在将组织目标逐层分解、在每个层内向职能部门专业岗位分解的过程中,要向每个层级分权,并在每个层级内赋予不同的专业职能部门和岗位相应的权力。特别需要强调的是,组织不能“吝啬”分权,要以制度的形式明确各个层级在实现所承担目标时拥有充分的权力使用自由度,各个层级使用权力实现组织目标的过程中不能有过多的限制,以至于“戴着镣铐跳舞”,从而形成“变色型”组织危机。

第三,要确信虽然科层的权力重心在上,但实现组织宗旨与目标的“行动重心”在下,也就是说,越往底层,越是承担着重要的实现组织“初心”的功能,故而应该充分向下分享权力。实际上,在实现科层组织的“初心”上,科层的重心在下。在这种情况下,科层组织就必须向下分享权力,以使得承担更多实现组织目标任务的机构能够有充分的权力来实现组织目标,否则组织的目标就难以实现,以致形成“变色型”危机。

第四,杜绝狭隘的“秩序思维”,以免将科层组织的“初心”当成利用权力的强制性来自顶向下逐层建立“等级”“礼数”等秩序,以致“秩序”置换了组织创立的宗旨与目标。科层运行中最大的风险就在于以“秩序”置换了组织本身创建的宗旨与目标,将维持特定的秩序当成了组织存在的基本价值,最终导致组织变色。也就是说,科层组织首先必须经得起“权力”的检验,拥有权力者首先想到的是以权力来实现组织目标,造福组织的顾客,而非建立起自我服务的“秩序”。

第五,在长远战略、阶段性战略中廓清秩序与目标之间适当的工作重心比例,对秩序与目标的相互协同性进行规划。任何科层组织都期望办成“基业长青”的“千年老店”,在这种前提下实现组织目标就需要有长远性和阶段性的规划。从核心内容上说,只要廓清了特定阶段组织秩序与组织目标之间的比例关系,也就是说,廓清可接受的秩序损耗范围与目标实现程度的比例,就可以算作良好的规划。此问题解决好了,组织从一开始就规避了“失败型”风险、“变色型风险”与“混合型”风险。

第六,明确“科层是社会中的科层”,必须回应组织所服务“顾客”的需求,满足“顾客知情权”需要。无论哪类科层组织,它的宗旨和目标里面一定包含了大量服务于特定社会群体的内容,或者从特定社会群体中获得物质、非物质利益的内容。在这种情况下,组织就无法忽视社会环境的影响,甚至要时时处处将社会的影响纳入各层级的决策中来,在自底向上的数据线中将社会顾客的信息及时、如实传递上去,使得各个层级掌握顾客的需求,以避免社会危机性质的组织风险出现。

-

战略性行动为科层组织发展指明了方向,解决了基础性、根本性大问题,但真正让组织转动起来却依赖于日常性的操作。

第一,与“行动重心”相匹配,应允许自底向上逐层拥有一定的灵活性,即使这种灵活性对组织秩序有所折损,也要勇于推动一定程度的“秩序—绩效”交易制度,在实现绩效目标的同时,允许秩序在合理的程度内出现一定的紊乱,以激励各层级实现年度绩效最大化。这是一项由“战略行动”向日常性“战术行动”转换的过渡性策略。组织目标在日常生活中表现为组织、部门、岗位的绩效目标,只有每日、每周、每月、每年的绩效目标均保质保量及时实现,才能够保证科层组织走在实现“初心”的道路上,否则就可能“变色”。要切实保障实现绩效目标的“重心”层级不断高效率实现绩效目标,科层组织在整体设计中,就需要赋予它们以适当的自由度,在军事行政中,这种做法叫做“将在外君命有所不受”。科层要“不吝啬”对秩序的牺牲,在可控范围内充分赋予底层、次底层等“重心”层级充分的裁量权、行动权和“合理的秩序损伤权”,以便它们权变、高效地实现绩效目标。

第二,开发组织稳定指数,防止组织失败并预防失败型风险出现。要放权于较低层级组织使其“自由裁量”,首先需要能够及时把握组织的秩序是否失控,若失序就会造成失败型风险,甚者造成组织失败。目前还缺乏把握组织秩序的办法。未来可以开发评估不同类科层组织稳定的指数体系,比如政府科层的稳定指数、私营企业型科层稳定指数、NGO/NPO科层稳定指数等,然后在每月、每半年、每年进行评估,以掌握各类科层组织秩序稳定的程度,预防组织失败风险。

第三,开发组织变色风险指数,测量组织偏离“初心”的程度,防止组织变色。除了组织稳定指数,还需要开发“组织变色风险指数”,这是保证科层组织脱离各类风险的一体两面的工作。这两种指数既可以单独使用,分别用以诊断各类科层的失序状态和变色状态,也可以结合使用,综合把握失序与变色状态。风险指数的开发方式与稳定指数的开发方式在原理上没有根本区别,在操作上也完全类似。

第四,开发组织秩序—绩效协同发展指数,以此诊断组织的和谐发展整体状态。前两种指数用于诊断科层组织失序与变色状态,这多少具有消极倾向。从正能量的角度而言,应该鼓励科层组织在日常性活动中积极向组织目标靠拢,积极实现组织目标,这就需要每日、每月、每年都取得良好的绩效,实现甚至超越每个阶段的绩效目标,同时保证组织行进在较好的秩序范围。要做到这一点,就需要能够常规性测量秩序—绩效协同发展的指数,该指数也可以看作是取得良好绩效的同时还必须保障基本秩序的指数。在具体开发的过程中,可以通过严格的调研、访谈、统计步骤来完成。这种“秩序—绩效”指数,实际上是科层组织和谐发展状态的表征,也可以将它看成组织和谐指数。

第五,将与顾客相关的绩效数据向社会及时公开,以信息对称来消除社会危机风险。科层组织在每月、每季度、每半月、每年自底向上逐层传递各类绩效数据的过程中,要对数据进行清洗,将那些与社会顾客密切相关的数据及时、真实地向所有顾客与潜在的顾客群体(社会公众)公开,以避免因为信息不对称引发的社会危机型风险。这可以通过将与顾客相关的数据在官方微博、App、微信公号等即时通信平台上公布,来消除顾客的疑虑,将谣言、危机等消灭于无形。

第六,完善数据链上的内容体系,加快数据及时更新速度,让数据成为科层组织的“基础性生产要素”。虽然自底向上的数据线应该及时传递真实的绩效数据,但“绩效数据”并非狭隘的概念,它应该成为一个内容丰满的数据集合,其不仅应该包括绩效的正面数据,还应该包括绩效的条件数据,比如对环境的破坏、对秩序的损害、与资源的消耗比例、与同类型组织获得同等绩效值消耗资源的比例等。由于数据线最终使得科层组织转动起来,完善、扩展数据线的内容体系、更新速度,就可以发挥数据在科层中“基础性生产要素”的作用,使得无论何种风险都能够及时洞察,找到应对办法。

国家治理现代化过程中科层组织的内生风险及防控

- 网络出版日期: 2022-01-15

摘要: 在每个国家的治理能力与治理体系走向现代化的过程中,科层是各行各业正式组织的共有特征,是各行各业心往一处想、劲往一处使的“最大公约数”。由于科层组织中存在着权力—目标、秩序—绩效、秩序—绩效数据相互交易的矛盾运动规律,故而其内生性地存在着“组织失败”“组织变色”“组织蜕变”“社会危机”等风险,稍有不慎这些风险与危机就会使得组织崩溃。要预防这些风险,就需要从战略上明确科层存在的第一要义在于实现组织的宗旨与目标,使用权力的前提与目的都在于实现组织的宗旨与目标,这是组织的“初心”所在。在此过程中要充分尊重科层的客观运行规律,在保证“初心”实现的前提下,允许各层级组织享有使用自身权力的自由,享有合理的“秩序失序”权利;在日常管理活动中,要开发组织稳定指数、组织变色风险指数、组织秩序—绩效协同发展指数,用以诊测科层组织日常性与系统性风险与危机,并针对性地进行风险与危机防控。

English Abstract

The Endogenous Risks of the Bureaucratic Organization and their Prevention and Control during the National Governance Modernization

- Available Online: 2022-01-15

-

Keywords:

- bureaucratic organization /

- power-goal transaction /

- order-performance transaction /

- organization failure /

- social crisis

Abstract: In each country’s modernization process of the governance capabilities and systems, bureaucracy is a common feature of all formal organizations and the “greatest common divisor” for all walks of life to work closely together to pursue the shared goals. Due to the existence of contradictory movement laws of power-goal transactions, order-performance transactions and order-performance data transactions, the risks of organization failure, organization discoloration, organization transformation, and social crisis endogenously exist in bureaucratic organizations. With a little carelessness, these risks and crises will cause the organization to collapse. To prevent these risks, it is necessary to clarify from a strategic perspective that the first essence of the existence of bureaucracy is to achieve the purpose and goals of the organization. Both the premise and purpose of using power are to achieve the purpose and goals of the organization. This is the “original aspiration” of the organization.