-

跨部门合作,作为组织应对复杂问题的解决方案①,是指不同部门基于协调合作和资源共享②,通过要素互动进行价值共创③的持续性合作。已有研究指出,跨边界的多元部门可以凭借默契或约定遵循某种规则,既各司其职又动态协调地形成有序的整体结构,以联合行动的形式提高运行效率和工作效能,增强各部门适应环境不确定性和复杂性的能力,减少结构惯性和不确定性带来负面影响。④然而,事实上多数跨部门合作是不成功的。原因主要包括:合作目标不一致⑤、合作伙伴不匹配⑥、合作伙伴的投机行为⑦以及其他外部因素⑧等。少数学者进一步关注了失败背后的多重制度逻辑冲突。艾云、周雪光等以中国村庄选举制度的变迁为例⑨,指出国家逻辑和乡村道德逻辑在目标和策略上存在逻辑竞争,引起跨部门合作下选举制度的不断变革。多重制度逻辑观点深化了对已有跨部门合作失败的深层原因的探讨,但并不能清晰回答如何减少制度逻辑冲突进而实现稳定的跨部门协同的问题。⑩

与多重制度逻辑观点强调的逻辑冲突和逻辑异质性不同,混合逻辑视角更强调不同逻辑间应该如何互相融合的问题。笔者认为,混合逻辑视角能够弥补多重制度逻辑的局限,一定程度解释跨部门合作中成员多重身份嵌套、异质性功能高度耦合以及跨界资源高度共享等现象,进而为多重制度逻辑的融合共存提供新的理论解释。在逻辑混合程度较高的情况下,跨部门合作可以平衡并动员不同逻辑主导的利益相关者,进而整合多方资源、聚合多边能力、融合多元视角,为实现稳定高效的跨部门协同提供逻辑层面的可行性。⑪

从实践看,跨部门协同是由不同制度逻辑共同构成的合作状态⑫,面对相互竞争的行为目标和利益群体时,需要以较高的混合姿态来回应多样化诉求。但是一些仅由政府、企业或是非营利组织等传统部门参与的跨部门协同,通常受到单一逻辑的强烈影响,存在“一叶障目”的逻辑局限性,容易忽略其他部门的根本诉求,使协同过程中的冲突与对立逐渐累积⑬,直至形成不可调节的矛盾,导致合作最终走向失败。⑭作为“服务于社会利益又采取企业化经营”⑮的混合组织,社会企业受到社会逻辑、经济逻辑和政治逻辑等不同制度逻辑的共同驱动⑯,本身具有平衡和混合不同逻辑的功能。社会企业参与的跨部门协同有别于传统跨部门协同,可以借助混合逻辑优势充分调动社会、经济、政治等不同制度逻辑的功能和资源优势,提高协同整体应对环境不确定性、知识壁垒和新生者劣势等困境的能力。⑰社会企业参与的跨部门协同在回应不同制度逻辑诉求的同时,不仅有利于缓解部门间的逻辑冲突⑱,也有利于保持协同成员的多样性。⑲通过构建跨部门信息共享机制和知识转移渠道,也塑造了协同网络的宽松创新氛围。⑳总之,社会企业参与的跨部门协同,既克服了非主导逻辑“搭便车”的难题,也显著发挥了协同的混合价值创造功能。

-

基于对深度社会分工产生的“信息碎片化”和“职能僵化”的反思,20世纪90年代学术界提出跨部门合作思想㉒,试图依赖共同愿景和制度安排,加强政府间横纵向或部门间的互动合作,以实现政府治理的过程创新与规模效益。随后,西方学者在构建“整体政府”的跨部门合作结构时㉓,也指出各部门间的深度合作可以整合不同渠道的互补性资源,实现合作共赢的整体性管理。横向看,政府逻辑主导的跨部门合作提倡聚合公共管理链上的各个政府部门,提高各部门间的信息交互水平,为决策提供强有力的团队支撑;纵向看,这种跨部门合作试图在科层制组织自上而下的层级结构中㉔,建立有效的网络式沟通渠道,利用数字技术加速信息集成和政策实施。这种跨部门合作思想也在发展过程中被运用到阐述政府—企业—非营利组织等多部门的跨界合作中。Murphy等㉕通过分析西班牙企业和非营利组织间的跨部门合作关系,指出跨部门参与部门的先验经验通过伙伴关系对价值创造产生影响,并间接影响跨部门合作的目标使命、战略规划和行为决策,证明了合作部门的属性和特质的确会影响整体行动的方向。

可以说,跨部门合作思想的目的就是为了达成协同理论所阐述的部门间合作的整体性状态。协同理论指出,独立的各部门通过默契的协调与合作,能够加强部门间及部门内各要素结合的紧密程度,从而转化出一种新的协同状态。协同程度越高,系统内各要素的结合程度越高,系统的整体性功能也越强。这种协同状态贯穿跨部门合作的研究,被视为跨部门合作的最高目标。㉖从跨部门协同的不同阶段来看,Meijers和Stead㉗将“政策协同”进一步细分为“政策合作、政策协同以及政策整合”三个层次来阐述跨部门深度合作和价值共创的渐进式状态。从协同的不同维度来看,国内学者周志忍和蒋敏娟㉘从宏观、中观和微观三个层面分析政策协同结构性机制的侧重点。其中,宏观层面的政策协同强调的是总战略与国家目标的一致性,中观层面的政策协同聚焦于跨界性质明显的政策与决议,微观层面则着眼于部门内部不同业务单位间的行为一致性。从协同的不同形式来看,Guo和Acar㉙划分了正式跨部门协同和非正式跨部门协同。其中,正式跨部门协同是指参与部门通过共享、转移或组合的资源、服务或程序来建立持续的合作状态,可以通过合资计划、母公司、合资企业和合并等形式来实现。非正式跨部门协同的结构相对松散,合作伙伴间缺少持续性的承诺,协同通过信息共享、客户推荐、办公空间共享等互助行为来实现。可见,跨部门协同本质上是通过构建跨越不同层级、不同部门的一体化治理体系来实现自上而下治理行为的连贯性和整体性状态。

跨部门协同也会面临失败。合作成员间的权力争夺、能力错配、“搭便车”行为都可能导致合作的终止。㉚对此,Trujillo㉛通过对哥伦比亚跨部门联盟行动的案例分析,指出跨部门协同的关键在于建立中介信任、搭建信息桥梁,为资源互动和部门间矛盾提供沟通渠道和缓冲带。因此,高效的跨部门协同应该为协同部门的集体行动建立桥梁和容错空间,以便聚合多方资源与能力,提高共同目标的成功概率。徐家良等提出通过优化顶层设计、强化参与机制、完善监管机制等制度安排㉜来避免跨部门合作受到多元制度环境的干扰,以维持跨部门协同的持续性状态。

简而言之,跨部门协同的核心在于跨越边界和多元互动㉝,通过目标协同㉞、功能整合㉟、资源分配㊱等步骤,实现共同主要目标和多个次级目标的平衡与实现。但已有文献并没有分析跨部门协同的内在逻辑机制,无法解决跨部门协同关系中的深层冲突与矛盾。

-

制度理论为制度逻辑提供了理论基础,认为组织行为不仅要考虑组织所在的技术环境,也应当思考由法律制度、文化制度、社会规范等组成的制度环境影响。㊲㊳新制度主义组织理论以组织同构为落脚点,认为场域中的主导制度逻辑通常是单一且稳定的,主导逻辑使身处其中的组织为获取合法性不得不采取与主导制度相匹配的组织结构和行为,以获取社会认可和关键资源。㊴但随着人民物质水平的提高,参与社会活动的主体拥有更多元的利益诉求,在运行过程中社会系统也衍生出复杂的多重制度逻辑。㊵㊶同时,组织在不断演化的过程中也出现多重目标,其背后相互冲突、依赖和共存的制度逻辑业已成为当今社会经济生活常态。㊷

以Friedland、Alford等学者为代表的制度逻辑学派在新制度主义的基础上,提出制度主体在特定环境中受到多重制度逻辑的驱动。㊸制度逻辑是指社会建构的物质实践、假设、价值、信仰和规则的历史模式㊹,是构建宏观制度与微观行为间的联系。制度逻辑可以被视为指导组织及其领导者行为的准则,组织不同的制度逻辑间的相互影响对企业的组织结构、行为决策、文化环境等将产生影响。在日益多元化的外部制度环境背景下,谋求稳定发展的组织也会积极回应环境中的不同逻辑诉求㊺,进而在行为决策和组织演化过程中受到制度逻辑的驱动。

混合逻辑与组织行为的关系是多层次的。与多重制度逻辑不同,混合逻辑强调的是不同逻辑在组织内部的融合与整体效果㊻,而多重制度逻辑强调的是不同逻辑间的异质性。㊼因此,混合逻辑的平衡与共存是实现高效稳定跨部门协同的关键。目前,已有学者对混合逻辑的存在形式和动态变化进行了理论探索。Besharov和Smith㊽根据组织内部各个制度逻辑的目标一致性以及对组织核心功能发挥的作用,区分了混合逻辑的四种存在形式:争议型、疏远型、联盟型和主导型等。他们认为联盟型组织内的混合逻辑目标一致性程度较高,是效率最佳的混合形式。Shepherd等㊾则通过构建混合逻辑的相对性和强度来解释混合逻辑共存的连续形式,他们根据经济逻辑和社会逻辑的相对关系和相对强度的变化来区分不同组织的目标、行为和功能。他们认为相对性和强度最高的组织,混合程度最高,平衡逻辑冲突的能力最强。此外,已有研究趋向于认为混合逻辑和混合程度本身也是动态概念,也会根据内外因素的变化产生相应的变化。

管理学者也分析了混合逻辑对组织目标和行为决策的影响路径。㊿一方面,混合逻辑通过影响成员的身份认同、行为认知、成员间凝聚力,对员工敬业程度和合作能力产生作用,进而影响组织整体的吸收能力和组织绩效;另一方面,混合逻辑将不同逻辑的优势相融合,强化了组织进行动态合作与竞争的能力,有助于加速组织外部适应的过程。(51)对此,Wry和Eric指出小额信贷作为聚合经济逻辑、社会逻辑和政治逻辑的混合载体(52),在商业投资者和公共投资者不同逻辑的合力下,动态调整小额信贷组织的发展方向,强化了机构抵抗环境不确定性的能力,有助于小额信贷机构扩大规模并保持对减贫的效用。国内学者程聪(53)在进行中国企业跨国并购的案例分析时,也指出混合逻辑的动态交互会形成结构混合逻辑、交互混合逻辑和“结构+交互”混合逻辑等三种跨层次决策机制,促进企业并购的整体效能提升。

总之,混合逻辑是组织内不同逻辑的融合与共存。逻辑混合程度的不同也会产生不同的组织形式和行为模式,对组织能力、组织学习和组织发展产生不同的结果。同时,混合逻辑的共存形式也是根据组织需求和外部环境持续动态变化的。因此,混合逻辑既可以满足多重目标使命的要求,帮助单一逻辑主导的组织完成向混合组织演化的过程,也可以帮助各部门减少冲突和摩擦,形成稳定的跨部门协同关系。

-

混合组织是由不同制度逻辑驱动,追求多重目标并涉及多种类型利益相关者的新型组织形式(54),是介于企业和非营利组织间的新平衡点。从逻辑层面说,混合组织强调在组织内部平衡并融合那些相互冲突的制度逻辑关系,组织的混合性程度会根据内在目标和外部环境的需求,在由各逻辑组成的框架内进行动态变化(55);从组织层面说,混合组织通常拥有多重身份,并在整合中演化出不同类型的混合组织形式。(56)相比单一逻辑组织,混合组织在混合逻辑的驱动下,更能满足多元价值诉求并整合多方位资源与机会。因此,近年来在解决公共服务、技术创新、环境保护等复杂社会问题时,混合组织发挥了前所未有的关键作用。

社会企业本质上是混合程度较高的一种混合组织形式,受混合逻辑驱动,具备共益经济目标和社会目标的混合功能。其一,社会企业在混合价值创造中发挥桥接功能。社会企业兼具经济与社会双重逻辑,既能够增加跨部门关系的混合程度,保持联合行为的多样性(57),又凭借其内在混合逻辑与其他单一逻辑主导的部门实现多边耦合,解决逻辑冲突带来的紧张关系。葛笑春等(58)进一步指出,社会企业可以利用文化匹配、资源匹配和管理匹配等手段,将自身的组织价值观、资源整合能力、商业知识以及管理风格与跨部门伙伴相容式共享,通过混合逻辑的高水平兼容来提升整体管理水平与治理能力;其二,社会企业在混合价值分配中发挥调节功能。通过混合价值创造,社会企业既能够将社会影响转化为更高的财务绩效,又能将经济收益应用于更广阔的包容性市场开拓(59),社会企业根据双重使命调节跨部门活动中不同价值分配的需求;其三,社会企业在混合价值获取中发挥再分配功能。运用混合收益策略,社会企业可以克服资源约束,通过创造性地重组既有资源来开发创造性方法,促进更大范围和更深层次的多重价值共创。跨部门协同在社会企业参与下,可以聚合政府、社会、市场等多方部门资源,通过资源互换、渠道对接、职能匹配的形式实现优势互补,拓展自身发展空间(60),从而达成多赢的战略合作目标。正如Powell等(61)指出,社会企业通过混合逻辑在跨部门协同关系中搭建起连接不同群体的桥梁,促使各部门在互动中匹配更多有效资源、获取更多社会支持,以创造更大的混合价值。与此同时,社会企业也可以凭借“创业讲故事”策略的采用,谋求对象的积极支持。刘志阳等(62)指出,社会创业者会根据合作对象的具体情境,灵活运用愿景化、隐喻化或基于情感的修辞策略。总之,社会企业参与的跨部门协同有助于减少逻辑冲突,也可以通过提升组织混合程度来发挥组织混合价值功能。

现有多重制度逻辑视角和跨部门协同理论,无法指导日益增多的社会企业参与跨部门协同的管理现象。(63)因此,本文试图从混合逻辑视角出发,论述社会企业跨部门协同相对于传统协同的优越性。

-

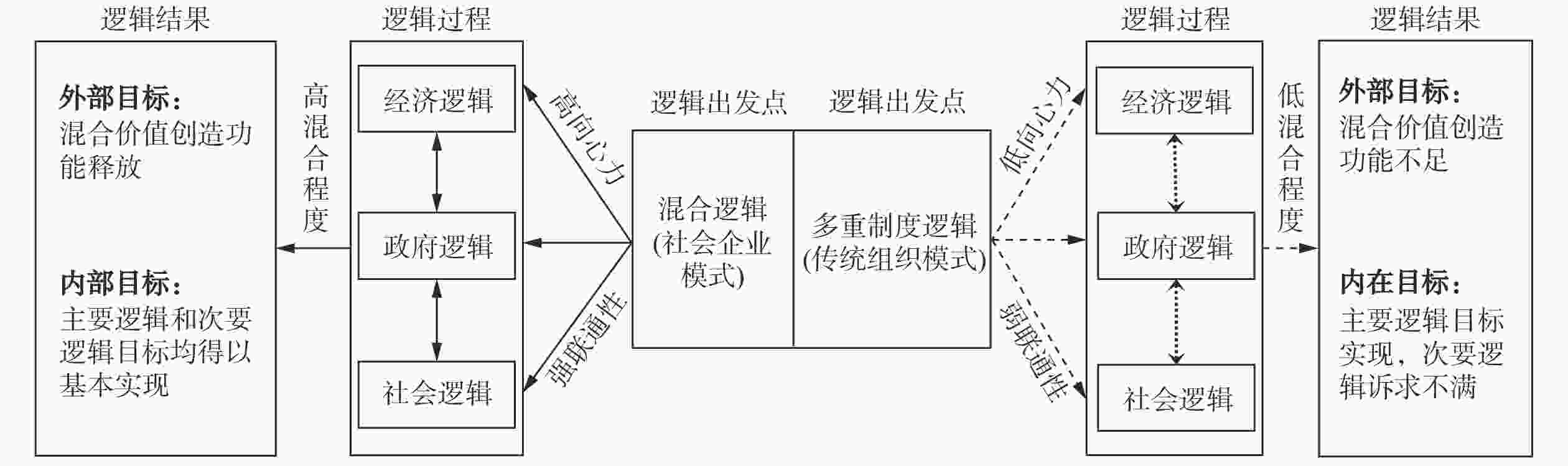

跨部门协同的宗旨在于充分集合不同性质与功能的部门共同解决复杂的管理难题(64),需要调动各方积极性实现价值共创和价值倍增效应。但传统跨部门协同模式面临两个现实难题:其一,跨部门协同的主体动能不足和“搭便车”现象;其二,协同部门间的高沟通成本和低行动配合度。造成上述低效或无效协同现象的实质是协同内部的多重制度逻辑主体对于达成目标的程度和实现目标的策略并没有取得相应的共识,导致协同内部主体既不能均衡化聚焦于协同目标,也缺少有效联动策略来保证协同目标的实现,最终导致跨部门协同组织的低混合程度和低混合价值创造功能。实现跨部门协同的基础是达成目标和策略上的共识。(65)目标共识是协同实现的前提,意味着各部门对完成协同目标有充足的动力,可以高度聚焦于共同目标,形成协同内部的向心力。策略共识是协同成功的条件,代表各部门可以通过合作式互动共享资源,遵循共同规范,在相互支持和联通下有效完成协同行为。因此,目标共识和策略共识分别指向跨部门协同的基础和过程,涵盖了跨部门协同完成的基本条件。其中,是否达成目标共识可以由逻辑向心力或称目标“聚焦程度”(Centrality)衡量,是否达成策略共识可以由“逻辑联通性”(Connectivity)或称策略有效程度衡量。

有别于传统跨部门协同模式,社会企业自身的混合逻辑相当于功能性“补丁”,恰好可以弥合各种主体的逻辑冲突,提高这种目标共识和策略共识,给跨部门协同带来更高向心力和更强联通性,由此总体提升跨部门协同组织的混合度(包含混合相对性和混合程度),进而提高组织内部各逻辑目标的满意度和提升组织外部混合价值创造的功能。对应于传统跨部门协同模式的多重制度逻辑发展机理,本文将社会企业跨部门协同的混合逻辑发展机理概括为“逻辑出发点—逻辑过程—逻辑结果”,详见图1。

-

提高跨部门协同的效率必须充分重视各逻辑主体的作用发挥,尤其要关注非主导逻辑的功能实现。Besharov和Smith在分析组织中的制度逻辑时,将不同逻辑主体对组织核心功能重要性的均衡程度称为混合逻辑的向心力或中心性。(66)也就是说,需要衡量多重制度逻辑主体在跨部门协同中,是否都将注意力放在协同目标上。通过测算对协同目标直接产生影响的部门数量,可以判断组织内混合逻辑的向心力水平。直接影响协同目标的部门较多时,表明各部门对协同目标有较高的聚焦程度,整体向心力水平较高,此时各个逻辑主体也具有较高的协同意愿。反之,各部门对目标的聚焦程度不一,整体向心力水平较低,此时非主导逻辑不受重视,就会出现“搭便车”现象,丧失合作的积极性。

传统跨部门协同缺少整体混合逻辑向心力,主导逻辑贯穿协同过程的始末,非主导逻辑(边缘逻辑)通常不被重视或功能受限,只能提供辅助性作用。这种不平等的地位使边缘逻辑逐渐失去话语权,遏制了边缘部门聚焦于协同目标的意愿,这也是传统跨部门协同的多重制度逻辑主体在合作中往往难以实现平等共存的根本原因。

与之相对,社会企业的混合逻辑则可以实现不同制度逻辑主体在跨部门协同过程的共存和共创。社会企业自身的混合逻辑优势使其具有调和与亲近不同逻辑的天然功能,再加上通过为不同逻辑主体提供相匹配的合作渠道、技能或其他资源,可以显著加强不同逻辑主体对协同目标的注意力程度,使边缘逻辑主体也具有服务于协同目标的积极意愿。因此,社会企业参与的跨部门协同的整体混合逻辑向心力更强,也更容易激发不同制度逻辑及部门的功能。具体来说,第一,社会企业的混合逻辑特点可以帮助加深各部门对不同逻辑重要性的认知程度。社会企业对不同逻辑功能的运用具有长期的实践经验,对于政府逻辑、经济逻辑和社会逻辑的出发点、核心优势和劣势都有不同程度的认识,这些经验可以减少不同逻辑主体对于合作的不切实际期望,帮助协同部门加深对不同逻辑功能的正确理解。第二,社会企业的混合身份特点,也使其更愿意与边缘逻辑部门进行对接,不仅可以提高各部门对边缘逻辑主体的包容程度,也有助于通过赋能新的发展路径进而提升边缘逻辑主体在协同任务中的功能。第三,社会企业的混合组织优势可以加速不同逻辑功能的整合与重新配置,使主导逻辑和边缘逻辑的功能在跨部门组织协同中发挥出“1+1>2”的效用,形成真正混合的协同模式。

-

跨部门协同面临的复杂问题往往面临多层次群体,具有普遍性、顽固性等特征(67),需要各部门反复互通有无,保证协同策略的长期有效。但是传统部门壁垒高筑,利益森严,使协同过程矛盾频发,降低了协同的执行效力。因此,要保证跨部门协同策略的长期有效性,需要建立长期联动的跨层次沟通网络,加强各个逻辑及其主导部门间的深度联通性。Zahra等人(68)在研究全球社会企业的过程中指出,长期执行合作策略取决于是否构建了无障碍的联通渠道,能否促进顺畅的信息交互。这种深度联通性往往有助于提升协同本身的信任度,进而影响对社会问题的快速深度感知。本文认为,可以通过分析各部门间的关系距离来判断是否形成了这种联通性。当逻辑主体间的联通性较高时,各部门可以进行自由的信息交换,既保证了协同行动的连贯性,也有助于快速解决逻辑冲突,此时协同策略越有可能被有效实施。当联通性较弱时,部门间沟通渠道堵塞,信息不对称严重,此时更容易出现部门间冲突、协同行动滞后等问题。

传统部门的权责体系相对固定,部门壁垒根深蒂固且互不包容,形成了协同中大量的部门缝隙,部门之间的联通性也被严重削弱。这些部门缝隙的存在不仅加剧了多重逻辑主体间的冲突,也拉远了部门间的关系距离,大大削弱了部门沟通的及时性,导致协同策略的无效。

与之相对,社会企业的混合逻辑则可以实现不同制度逻辑主体在跨部门协同过程的互通和共联。通过加强不同逻辑主体间关联度,社会企业可以调节逻辑主体间冲突。通过加大不同逻辑主体间的沟通频率,社会企业可以调动不同逻辑主体的力量快速响应外部的任务需求。因此,社会企业参与的跨部门协同的混合逻辑联通性更强,更容易保证策略的长期有效执行,从而提升协同本身的混合深度。具体来说,第一,社会企业的混合人才优势提供了有效协同的沟通策略。社会企业团队来自不同的制度逻辑部门,拥有多元主体的沟通技巧,擅长“求同存异”的叙述策略,既可以在不同制度逻辑主体间充当“缓冲器”的作用,也可以借助有效沟通及时打破部门壁垒。第二,社会企业的混合治理优势提供了跨部门协同的组织治理经验。在混合逻辑的驱动下,社会企业需要兼顾多重目标和不同制度逻辑的需求,它们不仅具备调和不同诉求的广泛经验,业已形成了成熟的决策机制和投票经验,可以帮助实现协同部门的高效混合治理。第三,社会企业的混合功能增强了协同的网络效应。凭借混合身份,社会企业有效串联了不同部门的职能和项目,形成连接多部门多层次的网络,不仅直接有益于跨部门协同的多元逻辑主体,提升其满意度,也能够辐射更大范围的目标群体,增强跨部门协同价值创造的网络效应。

总体而言,社会企业参与的跨部门协同凭借混合身份、混合逻辑和混合价值创造功能,拥有比传统协同模式更高的逻辑向心力和逻辑联通性。在混合逻辑向心力方面,社会企业通过加强认知、激活功能、整合职能等方式,保证不同逻辑主体同等地聚焦于协同目标,向心力显著提高,跨部门组织混合的程度得以提高,协同的效能也得以提升。在混合逻辑联通性方面,利用混合型人才、混合型治理、混合型网络,社会企业可以加强部门间沟通,联通性显著增强,跨部门组织混合的程度得以提高,协同效应也得以增强。因此,社会企业参与的跨部门协同是对传统协同模式的进一步优化。

-

作为正在兴起和演进的混合组织,社会企业自身处于非均衡发展中,其混合逻辑优势和混合价值创造功能也受限于很多的不确定因素。同时,现实中的跨部门协同种类繁多,待解决的社会问题也十分复杂。这些因素都使得当前社会企业参与的跨部门协同模式从现实操作上仍然显得不成熟和不稳定,不仅可能呈现出纷繁多样的现实图景,而且从实际操作中也可能背离我们原有的逻辑推断结论。但从研究的价值来说,有必要深入探索并分析这些差异化的现实协同模式,推动混合逻辑从理论阐述走向实际应用。

本文使用多案例方法对不同社会企业参与的跨部门协同进行分类。案例选取的标准是:(1)跨部门协同关系包括了社会企业、地方政府、商业企业和非营利组织等在内的三类以上部门;(2)社会企业具有一定的典型性或影响力,具有较大的生存空间。根据以上标准,本文选择了4家具有一定代表性的社会企业参与的跨部门协同活动进行分析,分别是:(1)爱乡宝参与的乡村振兴计划;(2)联谛参与的视听残障产品联盟;(3)社企星球参与的社会企业孵化项目;(4)学境教育参与的社区教育市场化活动。为了检验不同资料来源或收集方法,本文借鉴三角互证法的基本原则,从多个角度或立场收集了有关情况的观察和解释,并对它们进行客观比较。主要方式包括:(1)访谈社会企业和其他部门高层管理者或主要雇员;(2)借助网络披露文章或新闻获取相关资料;(3)通过实地考察获取相关信息等。

根据混合逻辑联通性和逻辑向心力两个维度,本文将社会企业参与的跨部门协同模式划分为平台型(高向心力,强联通性)、聚焦型(高向心力,弱联通性)、桥梁型(低向心力,强联通性)和拼凑型(低向心力,弱联通性)四种模式。

-

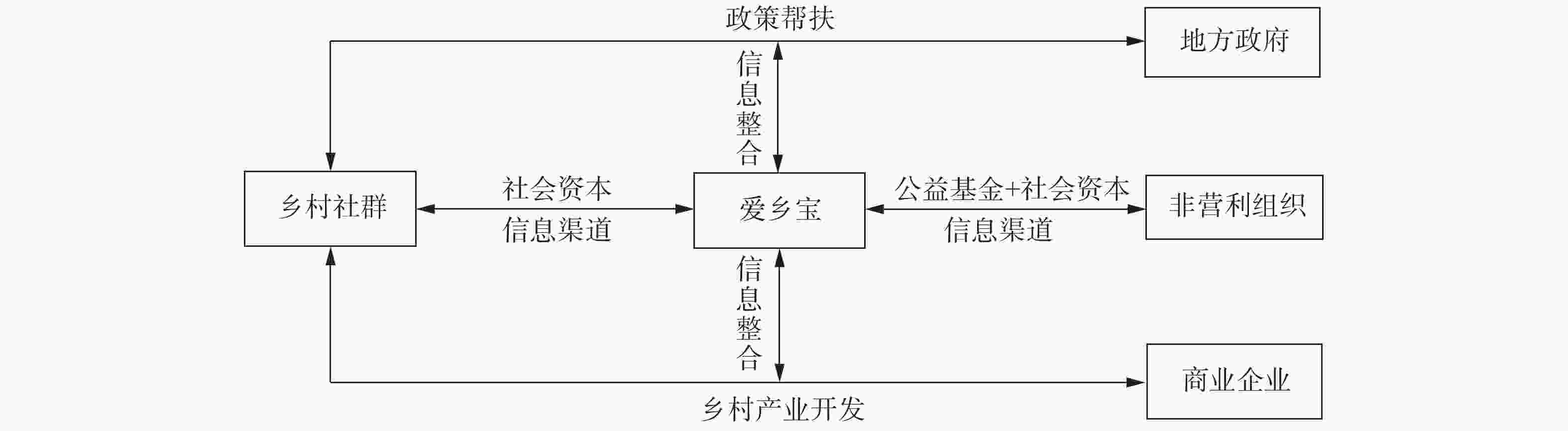

爱乡宝是一家以解决乡村发展问题为目标,以乡村互助项目为主要内容的社会企业。它试图基于乡村人情关系,建立一个串联乡村社群、地方政府、非营利组织和商业企业的跨部门社群网络平台。考虑到乡村人情比较浓厚,主要依靠道德习俗来调节,爱乡宝并没有培养自己的用户社群,而是在乡村社群的基础上构建“老乡圈”,让资源和信息在各个部门流动和重新配置。爱乡宝的负责人在接受采访的时候就提到:“过去在乡村里创业其实是很艰难的,因为他没有这种去动员社群力量的能力……而且在乡村里要去购买一些东西,获得一些资源也是很难的……”(访谈记录:Z20191205)。(69)尽管乡村沉淀着大量的闲置资源,但是企业、政府项目、公益组织在进入乡村领域后还是会受到很多限制,发挥空间较小。因此,爱乡宝希望能够通过互联网技术来为不同部门提供资源和平台,让这些部门可以发挥自身优势和功能,直接服务于乡村社群。爱乡宝负责人认为,作为凝聚乡土乡情的社会企业,他们认识到:“(乡村)有很多无法突破的限制,然后像一些资源,当地人其实整合不到,所以当时希望能够建立一个大的网络,充当一个平台的角色来帮当地争取、整合资源,让企业、政府可以更好地发挥自己的一个作用……比如,我们也有一些商业合作伙伴,关于乡村规划设计的,就可以在这个平台上和相关的企业进行对接,获得一些乡村本土的资源……”(访谈记录:Z20191205)。参与乡村建设的各个不同部门也在爱乡宝的牵线下,打破信息不对称的僵局,形成了以乡村发展为共同目标的一体化深度互助网络。正如他们的负责人所说的,“一些项目通过平台的资质审核以后,就可以在平台上面突破空间的限制,也可以跟其他的一些(部门或组织)形成联系”(访谈记录:Z20191205)。

爱乡宝参与的乡村振兴项目可概括为平台型协同模式(见图2),其具有高逻辑向心力和强联通性的特征。第一,爱乡宝参与后的混合逻辑向心力得到增强。代表政府逻辑的地方政府,代表经济逻辑的商业企业以及社会逻辑的非营利组织在乡村社群合作中,各个部门的影响力和重要性相对均衡,没有出现明显的搭便车现象,改善了传统乡村协同模式中各自为政的局限性。第二,爱乡宝参与后的逻辑联通性得到提升。政府逻辑、商业逻辑和社会逻辑在爱乡宝的串联下,形成顺畅的信息交互网络,既减少了部门间的信息不对称,减少不同逻辑间的误会与矛盾,又提高了不同部门间的联动与合作,使协同策略得以长期贯彻。第三,混合价值创造效应明显。协同过程中地方政府、企业和非营利组织的不同利益诉求均得到满足,社会创新成果得以有效覆盖到范围更大、类型更多的群体。可见,社会企业通过构建新的平台协同环境,可以平衡不同制度逻辑冲突,调动各部门积极性,形成多层次的深度协同模式。

-

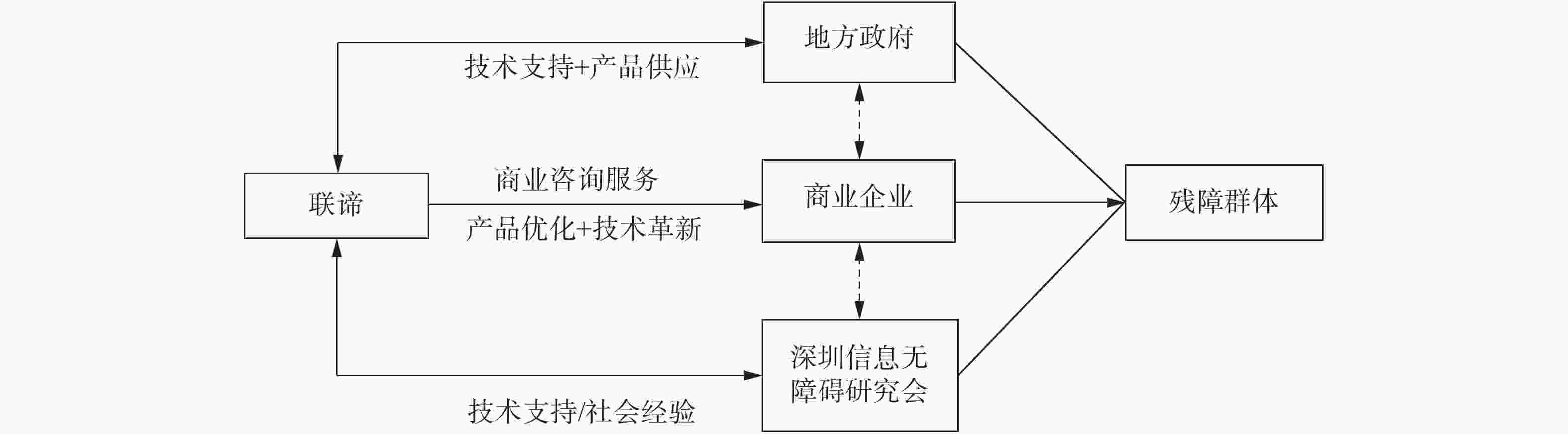

联谛信息无障碍公司是一家通过开发服务视听残障人群的网络科技公司,是致力于解决视听障碍人群上网自由的社会企业。2013年11月,联谛信息无障碍公司同地方政府、商业企业、非营利组织等共同参与构建信息无障碍产品联盟,希望运用市场化手段来为视听残障人群提供网络服务。联谛的法定代表人认为,过去社会组织和商业企业在面对视听残障人士需求的时候,并不能充分发挥自己的优势,是因为“过去对视听残障人士的关注都是通过公益手段,整个进程就很缓慢……而且现在互联网的一些应用也好,软件也好,还不支持视听残障人士来用……很难让各方都受益”(访谈记录:D20210622)。对此,联谛试图通过生产具有针对性和实用性的产品,为不同部门提供新的解决方案,激发它们更加聚焦于视听残障群体,达到更好的协同效果。联谛负责人谈到:“我们试图做无障碍视听的产品改造,所以我们花了很长时间给互联网企业提供服务和咨询,让它们了解有这样一个视听障碍的蓝海市场,让它们知晓信息无障碍产品也可以带来商业价值……我们也在多方面地去推动这些产品,包括和基层社区、街道办的合作,可以更深入普及这些产品。”联谛一方面通过与互联网商业企业建立长期合作,为这些商业企业提供关于信息无障碍市场的有偿产品和咨询服务,以商业手段来促进信息无障碍产品的更新;另一方面也和基层政府、非营利组织保持密切的联系,借助这些社会部门深度嵌入受众群体,以便更好地了解市场需求并生产出符合需求的产品。在快速成长以后,联谛并没有将精力投放在平台构建或者游走于多边合作上,而是将资金投放到产品研发和企业人才培养上面。对此,联谛负责人表示:“因为我们不是直接面对客户端,我们更愿意将资金和精力聚焦于产品。”

联谛参与的信息无障碍产品联盟属于聚焦型协同模式(见图3),其拥有高逻辑向心力和弱逻辑联通性的特征。第一,联谛参与后的混合逻辑向心力得到增强。联谛生产的针对性视听产品使政府和社会部门可以有的放矢利用其公共服务经验和网络嵌入性来加以推广,使商业部门可以通过产品应用来加强视听产品的普及和优化。联谛的行动释放了政府逻辑、商业逻辑和社会逻辑的不同优势。第二,联谛参与后的混合逻辑联通性没有得到有效提升。不同部门仍然根据自身逻辑特性,承担协同任务的不同模块,独立实施协同策略,并没有建立起多边信息交互渠道,联动性较差。第三,混合价值创造效应得到改善。地方政府、商业企业和非营利组织依照各自的逻辑策略深入嵌入于各自的市场需求,有效服务了目标群体。但是不同逻辑主体之间仍然缺乏关联和互动,并不能发挥整体的混合价值优势,实时满足特殊客群的实时需求。

-

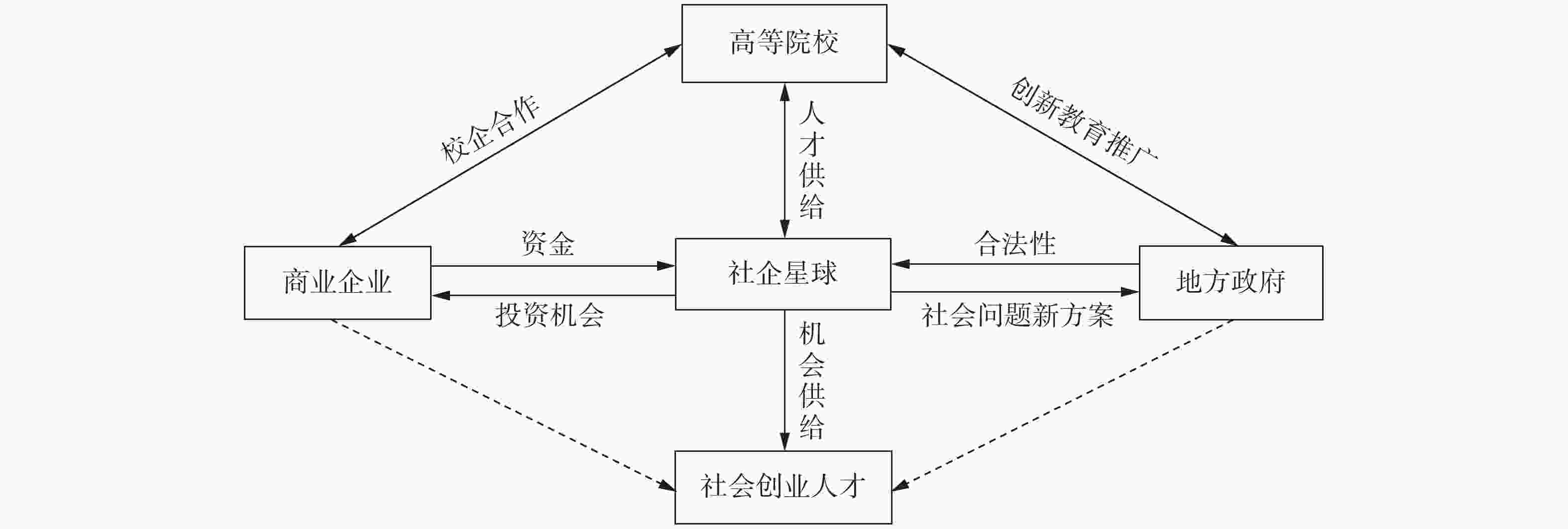

社企星球科技公司是一家旨在培养社会创业人才、支持项目孵化的社会企业。其通过联合地方政府、商业企业、高等院校和非营利组织,旨在搭建培育社会企业的生态系统。社企星球已经成功筹办益创商学院、中国公益创业者训练营等孵化项目,推动了本土社会企业的发展。社企星球创始人认为,社会创业是一种组织发展新模式,应该通过动员社会各种力量来共同推动社会企业生成。但当前社会创业还面临很多困难,包括缺少实践经验、缺失合法性、面临资源困境等问题,需要各个部门的共同助力。社企星球创始人在介绍整个协同模式时指出,“社企星球构建的协同孵化模式是很完善的,有投资部、培训部、传播部等,聚焦于乡村振兴、社区社企、青年发展这几个板块,整个孵化社会企业的流程我们是从头跟到尾的……希望能够联合更多机构来共同推动(社会创业)……像益创培训中心就邀请了很多专家、企业家,来一起指导新型社会创业人才,帮助他们成功创建企业……同时也发起了中国社会企业投资百人会、社企银行等项目,吸引了一些资本投资,我们希望让更多的人来投资社会创业项目”(访谈记录:L20210806)。在社会企业项目孵化的协同过程中,社企星球直接筹办、跟踪孵化过程,独立联系商业投资、地方政府和其他组织来提供资金、经验和合法性等支持,也为参与机构提供了相互交流、共享资源的机会。例如,“乡村创客营,就是围绕乡村问题展开的社创项目孵化,会有很多关注这方面的基层组织、社会组织还有商业企业参与到里面来,可以形成一个社会创新圈,让大家在参与项目的同时,进行资源交换、信息交换,保持一个互通有无的合作关系……”(访谈记录:L20210806)。

社企星球参与的项目孵化属于桥梁型协同模式(见图4),具有低向心力和强联通性的特征。第一,协同整体的逻辑联通性较高,不同逻辑主体在社企星球组织的论坛和项目中,针对同一主题进行学习、沟通和信息互换,获取的信息较为统一且透明度高,形成一定范围内的自由交流,为促成新的跨部门合作提供基础。第二,协同中不同逻辑主体的向心力不均。商业逻辑和政府逻辑在社企星球参与的社会企业催化项目中起到的作用较小,提供资金、合法性支持等特定资源为主。社会逻辑在协同过程中起到较强的主导作用,其串联了不同逻辑主体,聚焦程度最高。第三,混合价值创造效应有待提升。一方面,政府、企业和非营利组织基于分工承担不同模块的功能,同时又共享协同内部的信息网络,一定程度上降低了内部的交易成本,突破了部门壁垒,可以部分满足不同逻辑主体的一定程度诉求。但另一方面,不同逻辑主体的注意力并不均衡,容易导致非主导逻辑被边缘化,影响协同的长期稳定性。

-

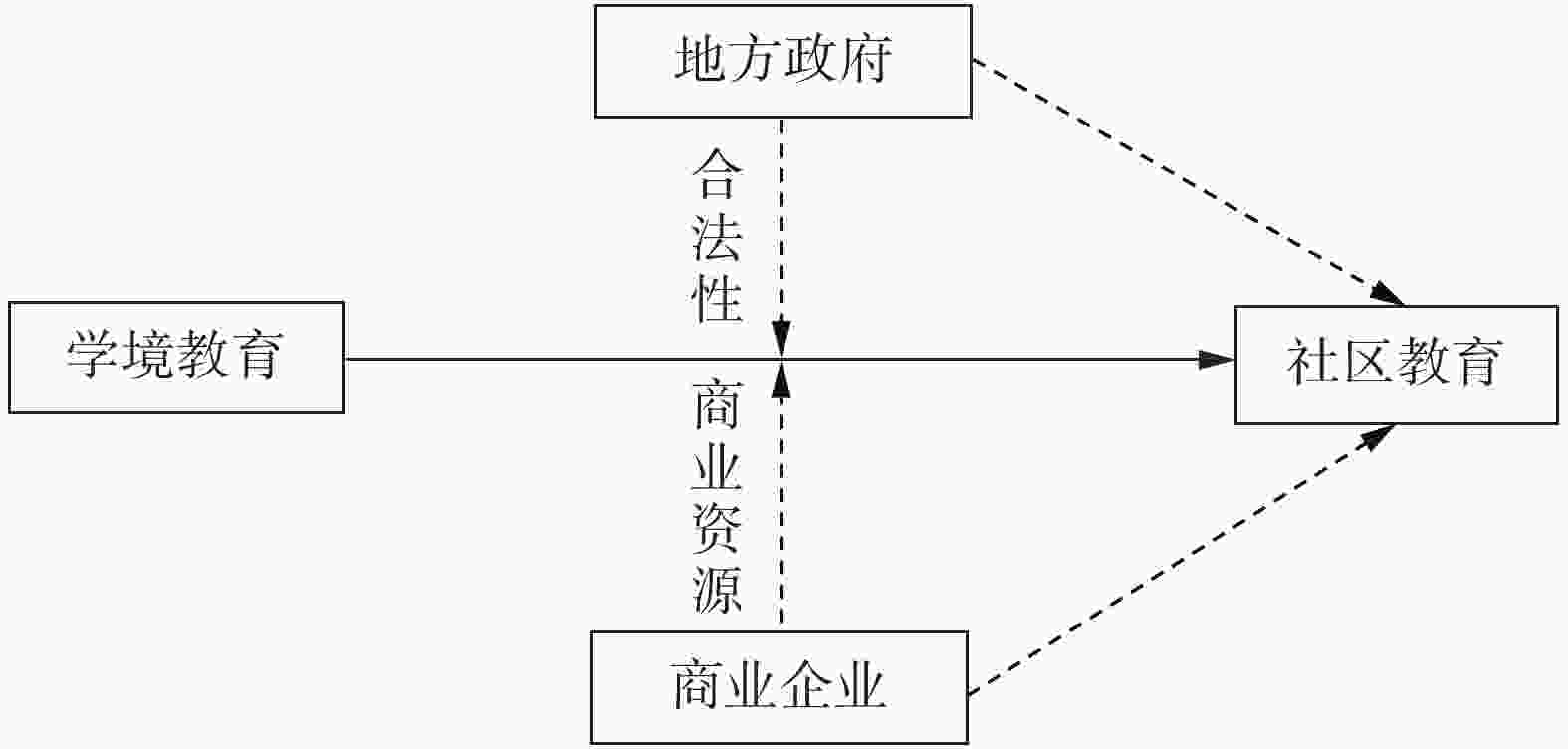

学境教育是四川省成都市专注于提供社区教育服务治理方案的社会企业,其注重联合基层政府和其他商业教育机构来探索社区教育市场化的模式,提高了社区资源的使用率和市民参与社区教育的积极性。鉴于过去社区教育推行的结果并不理想,学境教育创始人试图通过低偿收费的方式来推进社区教育。他认为,“低偿收费可以提高居民对于社区教育的重视程度,可以为居民提供低门槛的社区教育服务,对于企业本身也是一种激励”(访谈记录:Z20191206)。在成都基层政府的帮助下,学境教育成功推行了社区教育市场化模式,通过和社区大学的合作推出了系列满足居民精神需求的项目。他在访谈中谈到,“我们现在也在和成都社区大学进行合作,积极打造‘互联网+社区教育’平台,希望为成都居民打造一个与时俱进的新型教育方式……在社区建立的‘老年人智能手机志愿服务中心’集合了高校资源、社区志愿者等,共同来优化社区教育服务”(访谈记录:Z20191206)。可以看出,学境教育试图通过拼凑和整合不同部门的资源来为社区教育市场化注入新的力量。但是,这种协同模式仍然处于初期阶段,其协同关系是比较松散的,协同过程更多是由学境教育本身来实施和完成,其他部门仅仅是提供了相应的功能和服务。

学境教育组织的跨部门协同属于拼凑型协同(见图5),具有低向心力和弱联通性的特征,既没有形成各部门的深度参与,也没有形成部门间较强的联动。一方面,逻辑主体间的功能整合采用了拼凑型方式。学境教育在推行社区收费教育的过程中,承担主导逻辑作用,可以独立完成基本的协同任务,其他逻辑主体作为非主导逻辑起到一定辅助作用。另一方面,逻辑主体间结构松散,基层政府和其他商业教育机构都直接与学境教育联系,在协同过程中始终处于边缘或游离位置,没有形成多边有机联系。可见,拼凑型协同最主要功能就是弥补单一部门资源稀缺的问题,但是组织混合程度偏低,混合价值创造功能薄弱,不能算是有效的跨部门协同。

上述平台型、聚焦型、桥梁型和拼凑型四种协同模式(相应特征比较见表1),基本涵盖了当前社会企业参与的跨部门协同的类型,充分说明社会企业作为混合逻辑的参与可以改善不同制度逻辑主体的逻辑向心力和逻辑联通性,提升组织混合度和混合价值创造功能,有助于激活跨部门协同的网络效应。

平台型 聚焦型 桥梁型 拼凑型 逻辑

向心力向心力高。不同逻辑和部门的聚焦程度均等,对实现协同任务有相同的重要性 向心力高。不同逻辑和部门

的聚焦程度均等,对实现

协同任务有相同的重要性向心力低。主导逻辑和部门占主导地位,聚焦程度高,边缘逻辑和部门提供辅助性功能,聚焦程度低 向心力低。主导逻辑和部门占主导地位,聚焦程度高,边缘逻辑和部门提供辅助性功能,聚焦程度低 逻辑

联通性联通性强。不同逻辑和部门的关系距离近,联动程度高,构建了无障碍的联动网络 联通性弱。不同逻辑和部门的关系距离远,具有一定的互斥性,信息交互水平低 联通性强。各逻辑和部门的关系距离近,联动程度高,构建了无障碍的联动网络 联通性弱。逻辑和部门间的关系距离远,具有一定的互斥性,信息交互水平低 运用

前提协同目标尽管复杂,但是相对明确;不同部门有明确分工,前期有过相对成熟的合作 协同目标明确,针对性强;不同部门差异化程度较高,前期往往没有合作基础 协同目标广泛,针对性不强;不同部门分工明确,前期有过一定的合作基础 协同目标广泛,针对性不强;不同部门分工不明确,

前期没有合作基础逻辑

结果混合价值创造动力充足,各逻辑功能激活;混合价值创造效率高,部门间联动性强、沟通无障碍;不同逻辑主体之间内部满意度高,能够创造覆盖面广的混合价值 混合价值创造动力充足,各逻辑主体功能激活;以多线并行的协同模式,在满足各逻辑目标的同时,一定程度实现了整体组织协同目标 逻辑主体间联动性强、沟通无障碍,不同逻辑主体之间内部满意度高;但是不同主体的混合价值创造动力不均,整体混合价值创造功能发挥不够 一定程度上降低了混合价值创造成本,但是不同逻辑主体的协同动力不足,整体混合价值创造功能发挥不理想 未来

挑战随着混合程度的增强,组织管理难度也会逐渐增大 组织逻辑联动性差,灵活程度低,无法共担风险 组织向心力弱,容易出现边缘逻辑动能不足的“搭便车”现象 主导逻辑和部门决策权过大,不利于组织创新;协同结构松散,不易维持长期合作 表 1 社会企业参与的跨部门协同模式比较

-

如何保持稳定有效的跨部门协同是困扰跨部门合作乃至混合组织治理的难题。多重制度逻辑视角侧重分析逻辑之间的冲突,但未能解答跨部门协同过程的不同制度逻辑如何长期共存的问题。多重制度逻辑的短暂共存并不能改变不同制度逻辑之间的根本差异。随着时间的变化,逻辑冲突的累积将进一步导致逻辑差异超越逻辑共性,跨部门协同效率也将大大降低。混合逻辑视角一定程度上提供了跨部门协同不同逻辑长期共存的答案。不同制度逻辑的混合是长期稳定合作的基础。(70)(71)如何激发并平衡好不同制度逻辑的组织混合功能,进而加深组织混合程度,是跨部门协同稳定高效的关键。本文在比较传统跨部门协同模式和社会企业跨部门协同模式的基础上,总结了混合逻辑的“逻辑出发点—逻辑行为(逻辑向心力和连通性行为)—逻辑结果(组织混合程度和混合价值创造功能)”的深层协同机理,概括了混合逻辑实践中的平台型、聚焦型、桥梁型和拼凑型等四种协同模式。笔者认为,传统协同模式因其强烈的主导逻辑局限,无法平等重视其他制度逻辑的价值主张,容易导致逻辑向心力和联通性不足,使协同关系由内而外逐步瓦解。与之相对,以社会企业为代表的混合逻辑协同模式,能够重新进行部门功能与资源的调配,使不同逻辑主体都能充分发挥功能并保持高度的目标聚焦。同时,社会企业作为混合组织也具有平衡逻辑冲突的功能,可以在传统部门间起到调节器和润滑剂的作用,加强跨部门间的逻辑联通性。因此,相比传统跨部门协同,社会企业参与的跨部门协同的组织混合程度更高,组织的混合价值创造功能更强,是更适应复杂任务的有效协同模式。未来研究还应进一步关注如下方面。

第一,充分认识混合组织是未来组织演化的重要方向。混合组织作为兼容不同制度逻辑的组织形式,具有调节逻辑冲突、融合混合逻辑的功能,既可以通过整合不同来源的闲置资源创造混合价值,又可以借助逻辑多样性抵御相应的复杂任务风险。跨部门合作由于容纳了不同制度逻辑主张,本质上也是混合组织。这类混合组织由于本身拥有的混合逻辑,可以吸引并动员其他合作伙伴参与到混合价值创造网络中,通过提升不同部门的向心力,形成广泛的开放式创新架构。也可以通过加强组织不同部门间的联通性,进而快速满足复杂任务的要求,从而放大混合价值创造功能。凭借功能叠加、资源聚合,混合组织大大提高了组织本身应对环境不确定性的能力,从而有力保证了复杂环境中组织的稳定发展。

第二,高度重视社会企业在新发展阶段中的混合组织功能,尤其是其协同政府部门动员企业、非营利组织共同解决社会难题的作用。并非任何的混合组织都能够充分调动不同逻辑主体的功能与优势。相对其他混合组织,社会企业善于在多重目标中寻求动态平衡,其优势在于具有桥接不同部门、调节不同资源、强化不同职能的混合功能。其一,社会企业的混合逻辑以“求同存异”为基础,容易与基于不同制度逻辑的部门建立信任与认同感,可以在各个部门间起到桥接功能,为不同制度逻辑主体的协同寻找到最符合各方核心利益的合作基准;其二,社会企业兼顾多重目标,其擅长的多线混合策略,不仅有助于调动不同逻辑主体的积极性和社会创造活力,也可以有效叠加各种逻辑的主导功能,发挥了混合价值创造的社会治理功能。因此,在实现包括乡村振兴、共同富裕、保护生物多样性乃至达成双碳目标等社会目标过程中,应该充分发挥社会企业的组织混合功能,使其不仅作为复杂任务实现过程的“功能性补丁”,也能作为政府联结商业部门和非营利部门的“黏合剂”或“催化剂”,从而放大攻坚克难的集成效应,促使多主体社会治理生态的完善。

第三,辩证看待高效能治理背景下组织混合治理作用。在基层长期运作中,各个部门早已习惯了“按部就班”的运行体系。但现实基层运作中正面临越来越多的“应急任务”而非“规定动作”。这类应急任务不仅复杂程度高,而且都有相应的完成时间表,如果还是沿用以往不同部门的固有运行逻辑,将对国家和社会造成不可挽回的损失,这也是当前应急管理迫切需要解决的痼疾。有必要通过整体政府和混合治理体系的重塑来加强各个部门的协同,进而推动全社会的高效能治理。其中的核心就在于加强互补性融合和减少部门权责推诿,不同部门既要具备一致的逻辑向心力,又要具备一贯的逻辑联通性。笔者认为,在应急管理实践中必须积极引入混合治理理念。通过在不同制度逻辑间寻找共性,混合治理理念可以使不同逻辑主体拥有一致的目标方向,也有助于不同部门在融合治理过程中以互补性合作取代竞争性追赶,将大大降低社会治理过程中管理成本。通过在不同制度逻辑间体现个性,混合治理理念也使不同逻辑主体拥有了更大的功能发挥空间,也有助于融合治理过程中避免用社会普遍性取代社会多样性,保证了高效能治理过程中的松紧有度。上述混合治理演变过程中将形成覆盖全社会的新型网状式的社会治理结构,不仅可以满足全社会日益丰富的临时性或应急性需求,也可以释放不同逻辑主体参与公共事务的主动力和创造力。当然,混合治理理念也非“万能药”,现实中的组织混合治理功能的发挥仍然需要一系列配套性制度的支撑,需要在混合治理实践中不断完善多方参与,悖论决策、相机抉择乃至数字董事会治理等多种治理手段。

基于逻辑演绎的混合逻辑功能与现实进化的混合逻辑实践可能存在一定程度的差异,但不能让上述局限性妨碍社会对于混合逻辑研究的孜孜探求。应该认识到混合组织演变是应对环境复杂性和不确定性的必然趋势,将在未来社会治理中发挥更大的作用;应该着力归纳包括社会企业在内的现实混合组织的多样化功能,为构建以混合组织为桥梁的混合治理模式奠定基础,进一步探索社会企业协同数字技术实现混合价值创造的可行路径;应该直面发展过程中例如海洋保护和渔民利益受损等当代公共治理难题或发展悖论,求解利用混合逻辑进行求同存异的破解之道,进一步探索混合逻辑赋能组织混合程度提升的深层影响机制。

社会企业混合逻辑与跨部门协同

- 网络出版日期: 2021-11-20

English Abstract

Social Enterprise’ Hybrid Logic and Cross-sectoral Collaboration

- Available Online: 2021-11-20

Abstract: Cross-sectoral collaboration is a common problem in organizational management. Different from the emphasis on logic conflict from the perspective of multiple institutional logic, the hybrid logic perspective attaches more importance to the coexistence and integration of logic, providing a new theoretical explanation for the improvement of cross-department collaboration efficiency. The essence of cross-sectoral collaboration that social enterprises participate in is collective behavior driven by hybrid logic, which could reduce logical conflicts that cannot be solved by traditional cross-sectoral collaboration. Based on the theory of hybrid logic, this paper argues that the cross-sectoral collaboration involving social enterprises has stronger logical centrality and higher logical connectivity, and the effectiveness and sustainability of collaboration could be achieved by improving the degree and depth of collaboration. Further research shows that the cross-sectoral collaboration of social enterprises has formed a variety of hybrid logic practice modes, such as platform type, focus type, bridge type and patchwork type.The mechanism research of “logical starting point, logical behavior, logical result” of mixed logic proposed in this paper makes up for the deficiency of existing research on multiple institutional logic, deepens the understanding of the functions of social enterprises and hybrid organizations, and lays a more solid theoretical foundation for cross-department collaborative optimization and governance improvement.