-

明代中叶以后,木刻版画技术的发明与发展带来了图像的充盈,“书籍的私人空间充斥着自从大约一千年前印刷术发明以来前所未有的大量图画”①。版画创作在明清时期的书籍出版中占据重要地位,不仅体现在插图书籍数量的激增,还体现在刻书家对待图像的态度上−他们不断探索、挖掘着图像的各种潜能。在许多书籍中,图画不再是文字的补充、点缀、附庸,而是拥有独立的价值和功用。书籍插图的潜能在两大维度上得以拓展,一是艺术性:一流的画家与高超的刻工联手,将插图打造得灿烂焕然,使书籍成为独立的艺术品,《湖山胜概》《风流绝畅图》《唐诗画谱》皆是其中代表;另一个维度是对图像思想性的开发利用:图像不仅可以描绘,还可以象征,除了具有叙事功能之外,还能够传达抽象的意义和观念,《方氏墨谱》《程氏墨苑》《十竹斋笺谱》中的图像就蕴含着文人阶层的价值观。

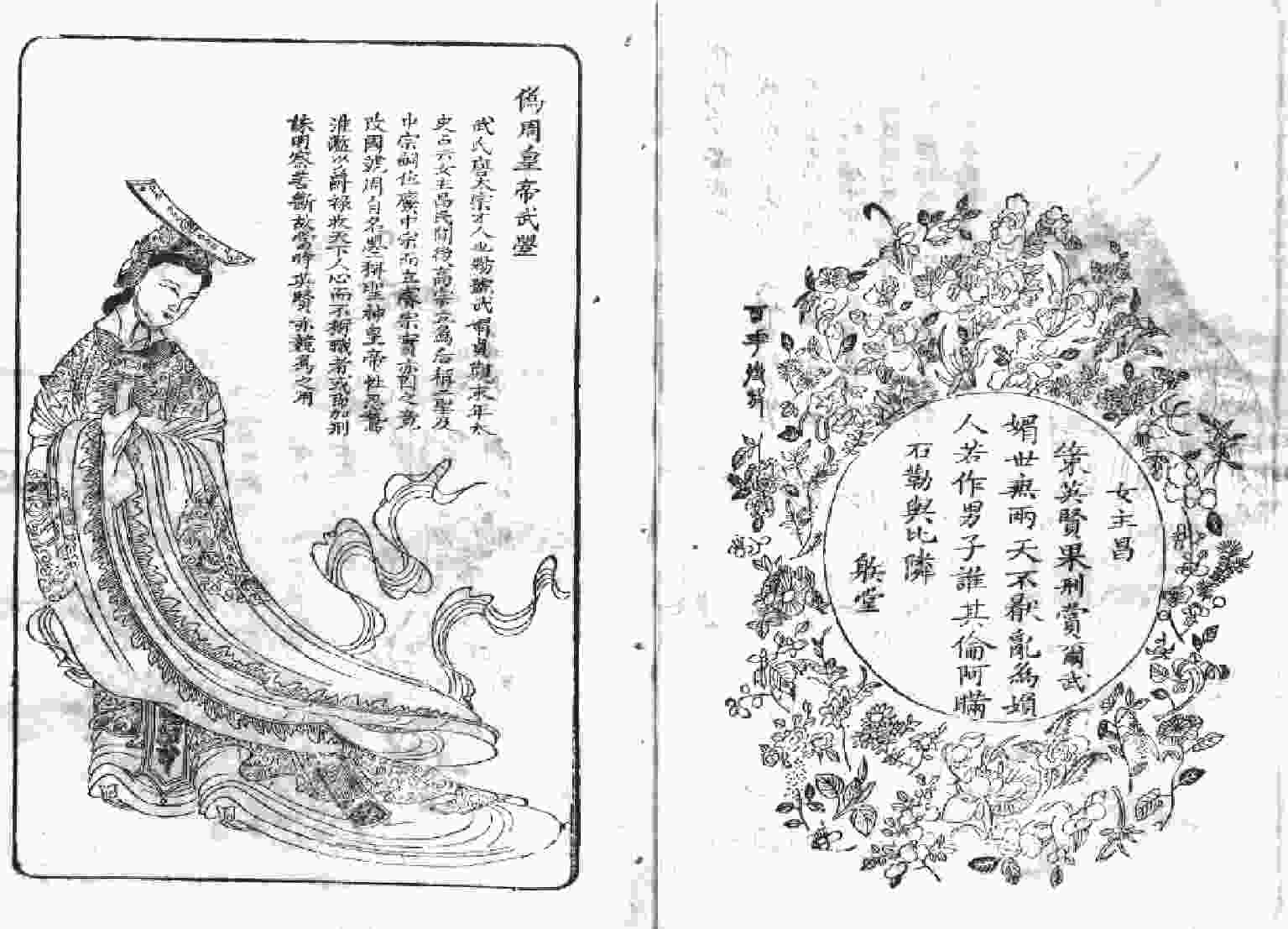

要想考察明清刻书家如何深入挖掘、充分利用版画图像的艺术性和思想性,刊刻于清康熙三十三年(1694)的《无双谱》提供了一个很好的案例。《无双谱》是一部历史人物的诗文图谱,收录了自汉代至宋朝的40位名人,如张良、项羽、陶渊明、李白、武则天、岳飞、文天祥等人的绣像。之所以取名“无双”二字,是因为书中人物,无论男女“人人具有性灵,天地间不容有两”。②这部书的刊刻者名叫金古良,是浙江绍兴的一个文人。在打造这部书的过程中,他“身兼数职”:既是编辑,又是画师,还为每一幅人物画像题写了乐府诗,品咏评价其事迹。金古良的好友毛奇龄对这部书盛赞不已,以“三绝”目之:“是谱名‘无双’而实具三绝,有书有画又有诗,不止画也,为画特精。”③毛奇龄的评价道出了《无双谱》在提升书籍艺术性方面所做的努力:一是采用了诗、书、画三者结合的设计形式,二是在版画质量上下功夫,追求“特精”的视觉效果。这是明清刻书家打造艺术之书的两种常见手段。

然而,金古良编撰此书不止于追求“三绝”的艺术价值,而是怀揣着更大的抱负。当友人陶式玉读了《无双谱》中的咏史诗,称赞金古良是“诗史”时,金古良回答道:“未也。画亦可为史。”“亦”是针对诗歌而言,也就是说,《无双谱》中的图像和诗歌一样,可以承担“为史”的功能。这意味着《无双谱》中图像的思想性被提升到前所未有的高度,以至于金古良得意地宣称:“吾且为人所未为者。”④

“画亦可为史”的宣言听起来雄心勃勃,可图画毕竟是与诗歌迥异的媒介,诗歌以风婉见长,可以借助比兴、美刺等创作手法,在记载时事的同时表达情感与立场,图画该如何“为史”呢?《无双谱》的读者是否有相应的视觉装备去解读这些图像背后的历史意涵?此外,是什么推动着金古良将图像的思想性与“为史”的观念联系在一起?他打造这样一部书又出于怎样的意图?为了解答这些问题,本文将采用视觉与社会分析相结合的框架对《无双谱》加以考察,尝试剖析文学传统、视觉文化、政治环境、消费风尚等因素如何交织并渗透进一部书籍的打造过程中。《无双谱》与其他插图书籍一样,都是社会建构的视觉产品,它不是孤立地产生、存在,而是处于一种结构和系统中。因此我们不仅要去发掘《无双谱》中图像的意义、功能,以及图像如何与文字互动,达成“为史”的使命,更要阐明其背后的社会原因。

-

图像如何为史?金古良采用的第一个办法是“绘图以揣索其形似”,也就是用具象、写实的人物肖像画来再现历史人物的形容风貌。以人物肖像“为史”,这是中国艺术的长久传统。据说孔子曾在造访周代太庙时观赏了尧舜桀纣的肖像画,他“徘徊而望之”,并告诉同去的人“明镜所以察形,往古者所以知今”,就是说,古代人物的肖像画提供了一面镜子,可以帮助我们更好地理解历史兴衰的规律,认清当下的处境。⑤张彦远在《历代名画记》中也肯定了绘画“载其容”“备其象”的客观记录功能。⑥在《无双谱》中,金古良绘制的肖像画很好地承担了记录、描绘现实的任务,赢得读者纷纷点赞:“为画特精”⑦,“绘图凡四十幅,笔笔独开生面”⑧,甚至还有人称赞金古良“绘事力追龙眠”,认为他的画艺可以向宋代大画家李公麟看齐。⑨清代文人齐周华在欣赏了《无双谱》中的人物肖像后,感慨道“求神采生动如此谱者,古今终不多觏”。他还特别提到画家的巧妙构思,比如描绘项羽的那幅,画中的项羽身披铠甲,背过身躯,只露个侧脸(图1-1)。齐周华认为,这个造型设计生动传达出了西楚霸王战败时羞愧的心情:“背身而立,谓其无面见江东父老也。”⑩

《无双谱》中的肖像画固然精妙,但用具象写实手法描绘历史人物的实践自古延绵不绝,并非“人所未为”的首创。不过,金古良还有第二个“画亦可为史”的办法。《无双谱》采用线装本的装帧形式,每个历史人物占据正反两个页面。以项羽为例,读者首先可以看到他的肖像画,以及画像旁的事迹梗概。当翻到背面一页时,读者会看到金古良创作的乐府诗《垓下叹》,诗中指出项羽的悲剧并非天意,是人为过错所致(图1-2)。这首诗被安置在一个由五重环线构成的边框中,若不留意,会把环纹边框仅仅当成装饰。可画家还在边框中特别安置了四个篆体小字“围之数重”,稍稍揣摩便恍然大悟:这圈圈环线实乃隐喻,象征项羽在垓下遭遇汉军围剿四面楚歌的困境。抽象的边框发挥了对历史人物进行视觉评注(visual commentary)的功能。

图案不仅是装饰,还可以是象征。从到中国青铜器上的饕餮纹到西方圣诞节包装纸上的知更鸟,这样的例子不胜枚举。《无双谱》中的边框图案既以其精巧的设计装饰了诗歌,又以其象征意义与诗歌形成“互文”,共同完成了对所绘人物的评论。金古良在图案与诗歌之间创造了不同形式的张力。有时候,装饰图案是对诗句的视觉化呈现,比如以五重环线展现项羽在垓下之围中“生无面目见江东,死去如何见范公”的困境。再比如,关于唐代名将郭子仪的诗,大意是说郭子仪之所以功盖天下、位极人臣而不受皇帝忌惮不被他人嫉妒,正是因为他“寸心中天日”−心胸像太阳般磊落坦荡。金古良就用一个太阳形状的圆形边框来装饰这首诗。有时候,边框图案与诗歌内容并不直接相关,而是互补关系。比如吟咏女皇武则天的诗作《女主昌》被安置在以缤纷花朵构成的边框中(图2-2)。诗中称武则天“策英贤,果刑赏。尔武媚,世无两”,并将其与石勒、曹操这样的枭雄相比较。花卉装饰边框则暗指武则天设“名花布苑”之计一举歼灭怀有不轨企图的政敌的故事。⑪百花齐放的故事反映出女皇随机应变的能力与刚毅果断的作风,而这在诗里并没有被提及。如此安排,图案与诗歌相互补充、相互策应,强化了对人物的评判。

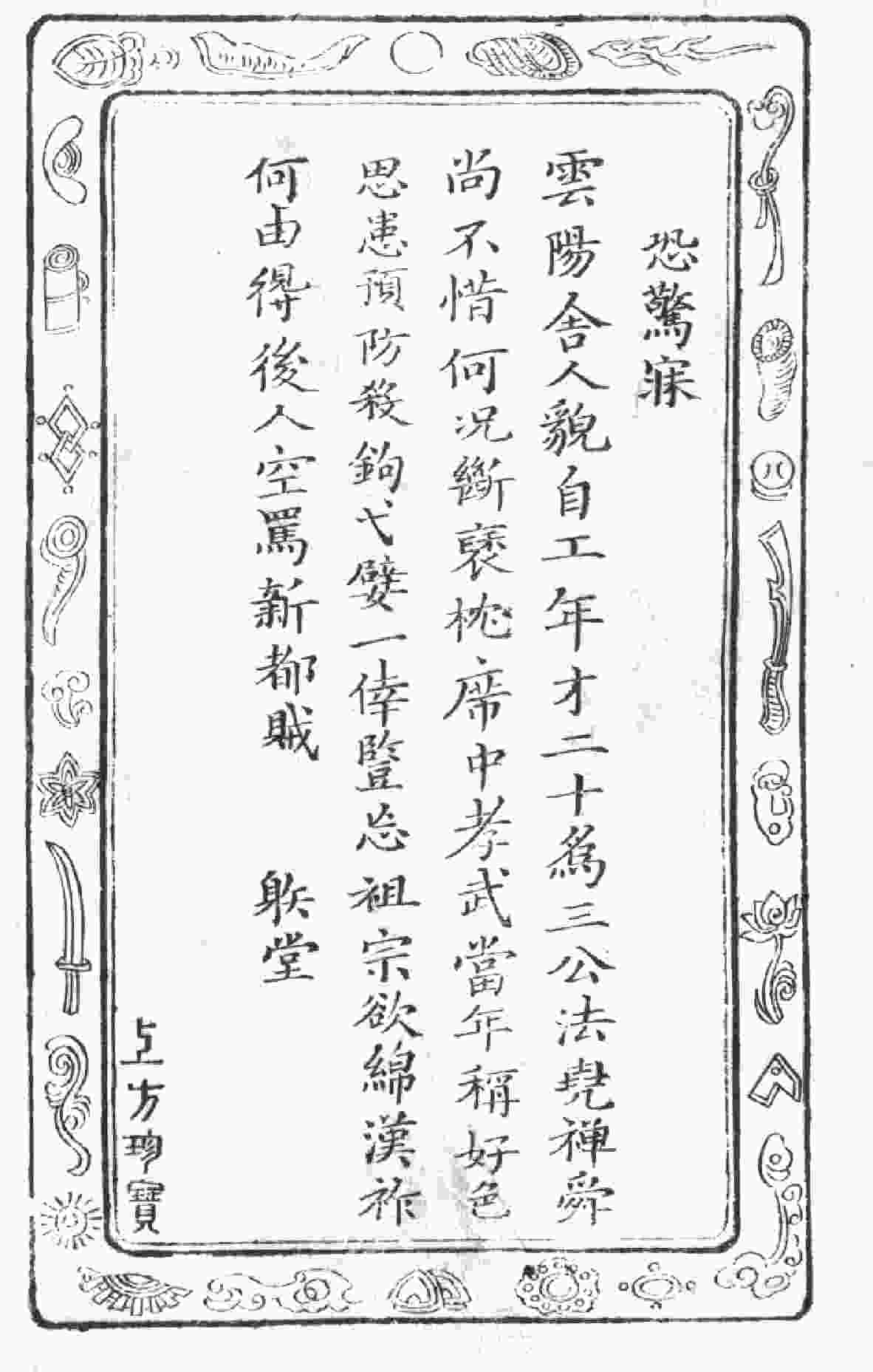

在《无双谱》的诗文页上,诗歌与装饰图案之间产生了一种类似电影中“声画对位”的效果:二者在形式上各自不同,却又完美融合;在内容上,或彼此对列,或彼此呼应,分头并进而又殊途同归,从不同方面阐明同一事物的内涵。诗歌与图案携手,产生了各自原先不具备的新寓意,以及对比、象征、比喻等丰富效果。这种合作呈现出诗画关系的一种新模式,我们不妨将之与诗意画稍加比较。在诗意画中,图画占据显著位置,诗歌居于一隅,图画是直观传达,画面意涵的提升有赖于诗句。而在《无双谱》的诗文页上,这种关系却颠倒过来:显著位置被诗歌占据,而图案虽退为点缀,却丰富了诗句的意涵。我们且以董贤为例看看装饰图案如何以隐秘的方式与诗歌共同参与到对历史人物的批评中。董贤因为容貌俊美深受汉哀帝宠幸,汉哀帝也最终因他而亡国丧命。董贤肖像的背面页上,是金古良的题诗《恐惊寐》,诗名用的是汉哀帝与董贤的断袖之典:

云阳舍人貌自工,年才二十为三公。法尧禅舜尚不惜,何况短袖枕席中。孝武当年称好色,思患预防杀钩弋。嬖一倖竖忘祖宗,欲绵汉祚何由得?后人空骂新都贼。

图3在诗文周围环绕着边框,其中填充着灵芝、珊瑚、法螺、玉璧、各式古钱等各种珍宝。以珍宝装饰评点董贤的诗,用意何在?据《汉书》记载,汉哀帝“旬月间赏赐累巨万”,“及武库禁兵,上方珍宝。其选物上弟尽在董氏”⑫。原来,珍宝图案暗示着汉哀帝赐予董贤的巨额财富。诗中讽刺汉哀帝宠爱董贤,列举了赐位三公、欲传皇位、共枕断袖三件事,而珍宝图案所影射的另一个典故强化了对汉哀帝的讥切之意。此外,珍宝不只是故事中的一个细节,还是一个比喻,用绝世之物比喻绝世之人:拥有倾城姿容的董贤就如人间罕见的珍宝,令人目眩神迷,一旦像汉哀帝一样沉醉其中,就会导致亡国之祸。面对珍宝般的诱惑,该怎么办?诗歌的后半段给出了答案。金古良援引汉武帝为防止女主害国而杀钩弋夫人的故事,与汉哀帝宠幸董贤以致国运衰败进行对比。图案与诗句配合,提醒读者:钩弋夫人和董贤都堪比“珍宝”,但面对诱惑时,统治者或清醒或沉溺的不同态度,会导致兴亡的不同结局。如此一来,这一页所记录的就不是个别人物(董贤)、个别事件(汉哀帝宠幸董贤导致汉祚衰颓),而是揭示出隐藏在事件与人物背后的普遍历史规律。

诗歌以文字形式评点历史,这并非难事,但图案若要评点历史,就得把不可见的观念付诸可见的视觉物象,这有赖两种机制的作用:一是选取典型物品来代表关于人物的全部故事。这一物品可以是故事中的某一重要细节,比如武则天“名花布苑”中的花卉,也可以是图像志中的属像(attribute),即故事人物带着的或伴随人物出现以确定身份的符号,比如苏武的羊、伏生的经箧、东方朔的蟠桃、陶渊明的酒坛、谢安的棋盘等。物品的图案指向典故,而典故不仅是历史故事的凝聚,其本身就暗含着某种情感与立场,如“谢安棋”代表从容镇定,“渊明酒”象征洒脱旷达,“苏武牧羊”意味着不屈的气节。相比于衣袂飘飘的美人画像(图2-1),花卉边框所映射的典故更能传达出金古良对一代女皇手腕胆略的激赏之情。图案发挥评点功能的另一个机制是“比德”,比如用太阳边框比喻郭子仪的坦荡胸襟,或以莲花象征李白的高洁品格。“比德”起源很早,是从先秦哲学中衍生而出的,它使得中国哲学具有了一种“图像性”特色。⑬而一旦物象被赋予了道德含义,就可以传达或褒或贬的价值理念。在董贤的例子中,这两种机制同时发挥作用,珍宝既是故事中出现的重要物品,又是董贤绝美姿容的象征。

综上所述,金古良声称“画亦可为史”,而他所指的“画”其实包括图画和图案两种。《无双谱》中的插图体现出版画发展的两个方向:一是模仿白描风格的肖像画,一是从工艺传统中汲取装饰性元素。肖像画之“为史”,是通过描绘人物来客观地记录历史,而装饰图案之“为史”则是通过其蕴含的象征意义来表达作者的主观立场,或褒贬历史人物,或揭示历史规律。陆机说“宣物莫大于言,存形莫善于画”。⑭ 图画的长处在于保存形象,而阐明道理的评论功能则由文字承担。但在《无双谱》中,图案突破了图画的局限,分担了文字的“宣物”功能。图案还有一个妙处,它的装饰功能在明处,而评注功能却在暗里。正如贡布里希指出:“装饰的意义一般只能被略微感觉到,它必须能够给我们以整体印象的效果,至于符号和象征,我们得作精心观察才能看出它们的独特意义。”⑮在面对图3时,首先感受到的是设计精美的边框带来的视觉愉悦,这是感官层面的乐趣。而只有留意到刻书家在页面左下方用篆体小字给出的提示“上方珍宝”,并与诗文内容相参照时,才能收获智识层面的乐趣。金古良不仅综合利用了图画与图案两种视觉形式,在排版布局上也动了不少心思:每个历史人物各占据正反两个页面,这造就了一种延迟的体验:只有翻过描绘人物形象的肖像画之后,读者才能看到金古良的诗作和巧妙设计的图饰边框。肖像画虽居正面中心位置,却最易读懂,而背面边缘的装饰图案,却反倒是最曲折、最耐琢磨、最具知识性向度的部分。

-

在分析了金古良如何利用图画与图案的分工、图案与诗歌的互动达成“为史”的目的之后,我们应当把目光投向这部书的读者了。毕竟图像也好,诗歌也罢,文本的意义只能实现于读者,并在阅读中完成。阅读史的研究并不容易,因为阅读实践常常不留痕迹。我们可以利用的研究材料有两种,一是书籍本身:一部书的形成是以一个想象读者(群)的存在为前提的,对读者、对阅读都有预设和引导,因此通过书籍内容和形式的分析,我们可以回溯其对阅读的期待。⑯《无双谱》中的诗歌和充满隐喻的图案设计需要具备纤细优雅的趣味才能欣赏,其最初的目标受众应该不是中下阶级的顾客,而是有学识的文人阶层。还有一种资料获得的难度较大,就是读者留下的直接文字记录。清初文人齐周华在翻阅《无双谱》后撰写了一篇“读后感”,记录了他对于书中图画再现与图饰评注的看法。

对于《无双谱》中的肖像画,齐周华给予了相当高的评价,特别表扬了其中好几幅:“羊祜、谢安翩翩雅度晋风流。冯道拱手而拜尘,李白闭目而酩酊。钱王似过于刚烈,然不如是不足以制潮神,曰武曰肃,惟此为宜。”⑰肯定归肯定,他还是不厌其烦地罗列出了图画与史实相悖之处,共八条之多。这些“不合”之处,涉及人物的形体容貌、衣冠服饰和动作姿态。比如张良长相偏女性化,但画作却将他塑造成英武少年的模样,这是容貌之“不合”;武则天乃一代君王,金古良却照搬仕女画的常用套式,给她“穿”上衣袂飘飘的裙装,这是服饰之“不合”;狄仁杰是正人君子,在画中却身子歪斜步履凌乱,这是姿态之“不合”。⑱齐周华当然不可能亲眼见过这些历史人物,那么他判断合与不合的标准是什么呢?在论述张良的相貌时,齐周华就搬出了司马迁的《史记·张良传》和苏洵的《高祖论》,前者称张良“貌乃如妇人好女”,后者说张良“盖以柔胜者也”⑲。史书,正是齐周华的判断依据。在面对一幅人物画时,齐周华似乎放弃了审美需求,而是完全以历史的眼光在观看。⑳齐周华甚至还从一些肖像画中看出金古良的褒贬态度来,除了上文提到的,以背面而立的造型展现项羽战败时的羞愧之外,他还注意到一个关于花木兰细节堪称绝妙:“木兰裹足而尖,微露女子脚色。”㉑齐周华认为金古良在表现花木兰的飒爽英姿时,细心地描摹出她的三寸金莲,突出其“女扮男装”的智慧和勇气。如此解读是否符合金古良的原意暂且不论,一个后世的读者却对同一个细节不以为然。那个读者就是周作人。他认为花木兰的三寸金莲正是与历史“不合”之处:“假如不是宋以后的人,那么在事实上也不会得是缠足的。《无双谱》里把花木兰画作小脚,虽有很多人并不觉得它的错误,究为识者所笑。金射堂虽是名人,这总是一个无可辩解的错误。”㉒周与齐的结论虽然不同,但一样是以历史而非艺术的眼光看画。这两人的评价从观看者的角度反映出肖像画“为史”的两大难处:一来是注定无法脱离文本,受制于语言文字的诠释;二来,画家毕竟与历史人物生不同时,若考证功夫不够扎实,描绘的形象难免受人指摘。

如果说对《无双谱》中的人物肖像画还是有保留的褒奖,齐周华对边框图饰设计却给出了“巧夺天孙”的至高评价:

至如苏武牧羝曲,则缀以羊;伏生老博士,则陈以箧;石工安民,则志以碑。如斯之类,巧夺天孙,笔意精锐工洁,诚令阅者拍案叫绝。㉓

齐周华被边框图饰所构成的视觉评注深深吸引。“拍案叫绝”道出了关于《无双谱》读者的两点重要信息:其一,他们谙熟装饰图像的象征意义;其二,他们热衷于图像解谜的智力游戏。

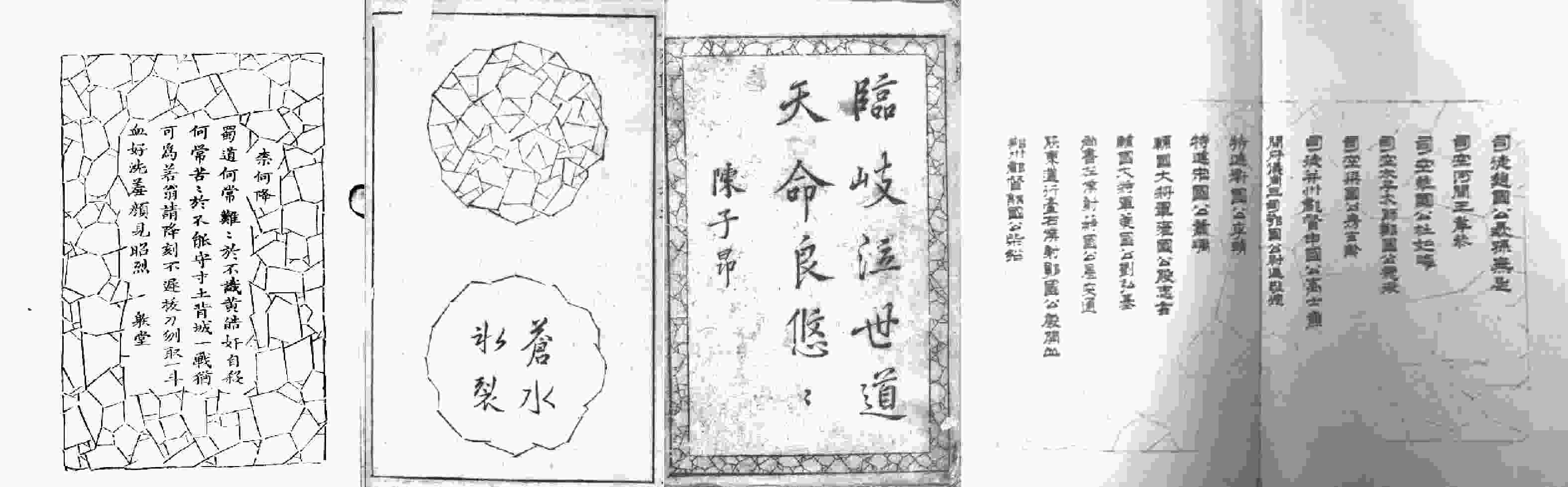

巴克森德尔告诉我们:一幅图像是视觉行动的一个记录,人必须要学习才能读懂,就像人必须要学习,才能读懂出自不同文化的一篇文章。㉔《无双谱》的读者之所以具备解读图像意涵的视觉素养,与他们身处的视觉文化环境不无关系。自晚明起,雕版印刷术的发展促成了图像数量、种类的急剧增加。丰富多样的视觉符号还在不同媒介(书籍、墨锭、瓷器、纺织品等)之间流通,形成了“图像环路(iconic circuits)”㉕,为不同背景的人们构建出共享的图像景观,普及了视觉形式的知识。我们且以“冰裂纹”为例,看看这种装饰纹样如何在多种媒介中流转。《无双谱》中的冰裂纹出现在吟咏北地王刘谌的诗作周围(图4-1)。刘谌是蜀后主刘禅的儿子,他坚决反对父亲向曹魏屈服,并在刘禅投降的当天,来到昭烈庙,先杀死妻儿,然后自尽。金古良以“冰裂纹”比喻刘谌“宁为玉碎”的毁灭与坚贞,既含着惋惜又带有钦佩。这种随意的裂纹起源于宋元时期陶瓷工匠的发明,原本是由于胎釉膨胀系数不一,导致釉面出现纵横交错的开裂,却因其空灵残缺之美而受到文人追捧。晚明发达的商品经济和奢侈的社会风气,更是推动冰裂纹成为文人士大夫阶层流行的商品消费符号。冰裂纹不再拘于陶瓷器物,甚至出现在花窗、墨锭、书签、家具、屏风、石板之上。计成在《园冶》中提到冰裂式样“文致减雅,信画如意”,有“上疏下密之妙”,是“风窗之最宜者”。㉖《程氏墨苑》中收入了“苍水冰裂”的墨样(图4-2)。早在《无双谱》之前,冰裂纹已经出现在书籍装饰设计中。比如在人瑞堂刊刻的小说《隋炀帝艳史》(1631)中,冰裂纹用于装饰“治陈乱王义死节”一回的题句(图4-3)。这一回讲的是隋炀帝身陷绝境,侍臣王义自刎殉主的故事,所谓玉碎冰裂,冰裂纹是对王义节操的肯定。在康熙七年(1668)苏州柱笏堂刊刻的《凌烟阁功臣图》中,冰裂纹被用于装饰书中收录人物的名录,暗含对这些股肱之臣坚贞品格的赞美(图4-4)。㉗装饰图案在不同的体裁与媒介中流转,被不断地吸收、复现,构筑了一个“互相指涉、复制和异变所构成的意义网络”㉘。在这一流通与牵连的过程中,图案象征意义成为士人阶层共享的“普通知识”。与此同时,它会把各个文化场域中运行的社会能量积聚起来,各式各样的社会、美学经验也由此不断地层累、叠现。当《无双谱》的读者面对这一图案时,会产生“似曾相识”的审美感受,但由于它与新的文字结合、且被安置在新的文本语境中,又会让读者在觉得熟悉的同时获得新鲜感。

图 4-1 “奈何降” (刘谌),《无双谱》图4-2 “苍水冰裂” ,明万历滋兰堂刻本《程氏墨苑》图4-3 “治陈乱王义死节” ,明崇祯人瑞堂刻本《隋炀帝艳史》图4-4 功臣名录,清康熙柱笏堂刻本《凌烟阁功臣图》

当读者翻阅《无双谱》中那些镶嵌着诗歌的边框图饰页面时,他会体验一系列的认知过程:辨识装饰图案的内容,解读其中的象征意涵,琢磨它与历史人物之关联,赏析图案与诗句之呼应,从而领悟作者所要表达的观点。这构成了一个刻书家造局、读书者破局的互动关系。明清的读者应该十分熟悉且喜爱这种“设局—破局”的图像游戏。何予明分析了明代日用类书的设计者如何用流行图像中蕴含的典故来驱动与读者之间的互动,她留意到明代出版商在谈及自己出版物的精良之处时,会说“识者当自辨焉”之类的恳请之语,从侧面说明插图对读者阅读的激发。㉙《红楼梦》中一个片段透露出直到清代中叶“图像解谜”仍然是文人生活圈里常见的游戏。书中写到贾宝玉神游太虚境,在警幻仙姑处看到了金陵十二钗的簿册。每个女子的命运都是以图画—诗句互文的形式来描绘的,比如林黛玉和薛宝钗的那一页:

只见头一页上画着是两株枯木,木上悬着一围玉带;地下又有一堆雪,雪中一股金簪。也有四句诗道:可叹停机德,堪怜咏絮才!玉带林中挂,金簪雪里埋。㉚

两株木上的玉带象征林黛玉,雪里的金簪代表薛宝钗,枯木的衰败与寒雪的萧瑟昭示着两人悲剧的命运,图像与诗句相呼应,表达出作者强烈的同情。读者阅读的过程就是解谜的过程,而一旦“破局”,就会产生一种洞察真相的满足感。阅读《无双谱》的体验和宝玉翻阅美人簿册类似,金古良精心设计的边框图饰构成了一种阅读的“阈限”(liminality),它们唤起了读者的积极性,促使读者动用图像志知识和解读图像的技巧来享受其中的雅趣。因此,看似居于边缘地带的装饰图案,其实反倒成为全书最有创意的部分。一位名叫董良橚的读者也在序言中称赞金古良“用心最细”,因为他“即书乐府亦尽变乌丝栏之陈迹,各就四十人行事而笔随之”,不是按照惯例将诗作书写在朱丝栏中,而是根据历史人物的不同事迹选取适宜的图案来表现。董良橚随即感慨道“真有智珠在握,惜为观者所忽”,意思很明白:此种巧妙的构思,需要读者费心思琢磨,并非所有人都能领会,只有(像我一样)拥有良好视觉素养、机敏而有洞见的读者,才能明白作者借助装饰图案所表达的观点与情感。㉛

-

金古良将图画再现与图饰点评这两种形式结合起来,打造出《无双谱》。不过,以具象写实手法描绘人物是图画记录历史的旧惯例,就连将图饰边框当作评点历史人物的手段,也算不得新发明。明末的小说如《隋炀帝艳史》《七十二朝人物演义》,以及清初刘源刊刻的《凌烟阁功臣图》都充分利用了装饰图案的象征潜力。㉜尽管从明清时期的其他书籍中获取了视觉资源,但金古良综合图画与图案两种手段打造《无双谱》却还为着实现更大的抱负−“画亦可为史”。他为何会产生此番抱负?打造《无双谱》又是出于何种意图呢?要回答这些问题,我们还要回到金古良提出“画亦可为史”的具体语境中去。《无双谱》一开篇就是金古良的好友陶式玉为此书撰写的序言,其中提到:

自古及今,善鸣者莫过于诗,莫过于寓之诗而论史,而南陵(作者注:“南陵”为金古良的别号)不尽然。南陵负才沦弃,泣玉而继之以血,人穷而诗益工。读其咏史诸诗,知其为诗史欤。南陵曰:“未也。画亦可为史,吾且为人所未为者。”《无双谱》右图左诗,十七史之人,音容若睹,盖取千百年之不平而鸣之者也。㉝

这段话透露出若干重要信息:(一)金古良是个诗人兼画家;(二)金古良擅长咏史诗,有“诗史”之誉;(三)“画亦可为史”是针对“诗史”提出的。我们且来一一分析:

首先是金古良的身份。作为《无双谱》的刊刻者,金古良既是画家又是诗人。㉞明确这一双重身份对于我们理解《无双谱》的打造策略及其背后意图不无裨益:这意味着金古良不仅能将诗歌与图画这两种不同艺术形式巧妙融合,即便在设计插图时,来自文学领域的知识和观念依然会影响他的实践。㉟

况且,金古良并非普通诗人,陶式玉称他为“诗史”。“诗史”原本是唐代人在阅读杜诗时总结出的文学概念,指的是杜甫在安史之乱的颠沛流离中创作的记载时事的诗歌。㊱“诗史”在后世逐渐形成了一个强大的批评传统,在重视诗歌对于现实书写、记录的同时,强调诗歌的美刺、讽谏功能。那么,金古良何以赢得“诗史”的称谓呢?张晖在研究中国的“诗史”传统时观察到:“历史上仅有宋末、明末清初两个时代的诗人被当时或后世较多地尊称为‘诗史’。”㊲金古良恰恰生活在明清易代之际。尽管在《无双谱》刊刻之时,清朝的统治已经相当稳固,但对金古良来说,经历的鼎革巨变不可能不在他的心灵中留下深刻印迹。周作人在一首诗中提及,自己十分喜欢绍兴同乡金古良的《无双谱》,并说“金君古逸民,微意可推详”。㊳“逸民”点明了金古良的文化身份。入清后,金古良的个人经历也颇为坎坷,用陶式玉的话说,就是“负才沦弃,泣玉而继之以血”㊴。于是,他将自己的才华和情感都投注于对历史的探究中。这一点从他的名字中便可窥见。据金氏后人金埴记载:“吾宗古良,初名史,寻以字行。”㊵字、号中往往可以折射个人的品格与志趣。金古良,名金史,“古良”二字让人自然联想到春秋时期晋国太史董狐,他开创了史学秉笔直书的传统,孔子赞他“古之良史也,书法不隐”㊶。金古良的这份抱负,周作人也说得明白:“自比于诗史,字故曰古良。”㊷易代之际的特殊语境催生了大规模的“以诗为史”的诗歌写作,大批身历国难的诗人或在理论上对“诗史”观念加以新的诠释,或在创作上继承和发扬“诗史”精神,金古良就是其一。《无双谱》中的诗作皆出自金古良之手,他虽未明言“明亡追究”的意图,但多处都透露出对王朝覆灭的思考与反省。㊸比如对于项羽乌江自刎的悲剧,金古良感慨“乌江之水咸阳火,人事耳,尔乃叹曰‘天亡我’”,主张从统治者本身的作为而非天命出发去总结亡国的原因。在吟咏董贤的诗作中,金古良也强调了类似的观点,即一个王朝与其说是败于外,不如说是亡于内,与其归罪尤物倾国,不如反思自己。在赞颂民女赵娥的诗作结尾,金古良将赵娥为父复仇的英勇与宋高宗在父亲被俘后偏安一隅的怯懦进行对比,感叹道:“生女何必定生男,君不见宋高但识有江南。”提及“宋高宗”实则是批评南明小朝廷的无所作为,清初士人会自觉地借诸宋史观照当代,以“论宋”为“论明”。㊹

金古良不仅将“诗史”作为自己的使命,还在这一观念的启发下,创造性地提出“画亦可为史”。“亦”并非泛泛而言。在《无双谱》中,图像不仅与诗歌一样,服务于“为史”的目的,甚至还承袭了诗史的基本原则。历代的“诗史”说的基本内涵在于强调诗歌对现实的记录和描写,而明清之际的“诗史”说还格外重视诗歌的美刺、讽谏功能。㊺概括而言,诗歌“为史”,必须做到:(一)在客观层面上记录和描写现实;(二)在主观层面上传达诗人的褒贬和立场。而《无双谱》中的图像创作也贯彻了这两条原则:写实的图画描绘人物,象征的图案传达褒贬,“以画苑之真传,作史家之实录”㊻。

至于金古良打造《无双谱》的意图,周作人说“金君古逸民,微意可推详”,“微意”是说金古良打造《无双谱》的目的是幽隐的,而“推详”则道出了读者的作用−他们需要调动阐释的积极性,才能解读出作者的深邃用意。周作人在翻阅《无双谱》时,就领悟出一层“微意”来:

吾乡金古良撰《无双谱》,“垓下叹”与“恐惊寐”均俨然居卷首。此二人真不可及,而张子房更出其上,此则由于金君黍离之感,与其以文山结末同一意思耳。㊼

《无双谱》所绘人物始于西汉的张良,终于南宋的文天祥。周作人认为,这一首一尾的编排寓意深刻:张良是韩国贵族,秦灭六国后他矢志复仇,募得力士刺杀秦始皇;文天祥奋起抗击蒙元,被俘后从容就义。金古良是否要借两位忠于故国的英雄抒发自己对明朝覆灭的“黍离之感”,只能由读者自行推测。毕竟《无双谱》的刊行距离明亡已半个世纪,清朝的统治相当稳固。迫于文字狱的严峻压力,特别是受到顺康年间庄廷鑨“明史案”的残酷打击,许多对治史怀抱热情的文人士大夫都转而研究前古史,借此远离明清易代这一敏感的时间节点。这一转向同样体现在《无双谱》中,书中收录从汉代到南宋的四十人,之所以不录汉以前的人物,金古良在自叙中声明,是因为“周秦以前纪传杂淆,余顾弗深”,而全书为何毫不涉及明代人物,金古良却只字未提,其中“微意”也只能由读者“推详”。郑振铎认为《无双谱》不是“无所谓而作”,“故国的山河,无双的英雄人物,可泣可歌的祖国,为自由而斗争的事迹,皆以版画来表现出来,化身千百,宣传的作用甚大”。㊽评价虽高,却忽略了金古良的现实处境。《无双谱》固然是“有所谓而作”,但身处清初这样一个文化、思想高度集中的专制统治时期,金古良绝不可能公开宣传故国的山河与英雄。即便确有“微意”要传达,他也将之深嵌在一个堂而皇之的理由里:

无双,不再见也。世之君子,按图披览,窒于心者,或以目遇之,欢悲啼笑,亦诗教之一助与!㊾

在自叙中,金古良明确提出《无双谱》的功能是有助于“诗教”,即以诗歌教化人心。诗教观是儒家的雅正传统,它由孔子提出,强调文学要为政治教化服务,认为文学是以仁义礼乐教化百姓的最好手段。㊿宋代以后,诗教的外延扩大,凡是以诗歌作品为底本对人进行教育,传扬“温柔敦厚”“思无邪”等观念,以礼义规范人的言行维护政治伦理秩序,使社会机体得以有序运行的行为,都属于诗教。(51)出于统治需要,清朝官方同样将儒家思想奉为经典意识形态。既然诗教观是工具性的、道德化的、社会化的,清朝统治者自然也对之青睐有加。一旦把《无双谱》定位为“诗教之一助”,那么无论是“为史”的诗,还是“为史”的画,都成为教化百姓的工具。清朝统治者完全可以将谱中人物的各种节义之举作为道德资源,将过去朝代的文化能量用于新朝的伦理修复。

尽管怀揣“微意”、托名“诗教”,金古良的诗歌、绘画才能,他的史学素养,以及趣味和抱负仍在《无双谱》中发挥得淋漓尽致。这种“自我表达”的强烈特征将《无双谱》与商业书坊出版物区隔开来。《无双谱》不仅仅是金古良寄托“微意”的载体,也是其文化资本的凝聚,他可以借助这部书更好地实现与上层精英文人之间的互动。事实上,《无双谱》受到了当时文化名流的倾慕和追捧,金氏后人金埴就提到,但凡有绍兴人去京城拜谒朝彦巨公,都会被问道:“君行笈中有金无双画谱携来耶?”“金无双”就是金古良,刑部尚书王士禛对《无双谱》极为欣赏,因此送了他这一雅号。(52)应邀为《无双谱》作序的几位,王士禛、毛奇龄、陶式玉、董良橚、卢询,大都是金古良的同乡。他们还有一个共同的身份−效力清朝的汉族文人。由此可见,尽管身为避世隐居的“逸民”,金古良依然主动维持着与清政府中汉族官僚们的关系。仕清汉官们的褒赞为《无双谱》的“政治正确性”做了背书,也印证了赵园的判断:“其时士大夫的意识中,尚没有‘政治’与‘文化’明确的分野,不同的角色、身份不妨兼于一身,兴朝官员可以是前朝遗民的保护人,分享其被保护者的某种文化感情。”(53)

正因为读者身份多元,金古良采取了一种“暧昧多义”(ambiguity)的策略,使得不同读者可以从书中找到令自己共鸣的内容。坚韧不屈的苏武、宁为玉碎的刘谌、精忠报国的岳飞,对不仕新朝的遗民而言充满吸引力。采菊东篱的陶渊明、垂钓富春江的严子陵、绝口不语的焦然,则为有志隐居之人提供了效法的楷模。《无双谱》中还收录了一些充满争议的人物,五代的冯道便是一例。他一生侍奉了四个王朝十二位君主,三入中书,居相位二十余年,亡国丧君,未尝在意,自号“长乐老”。对于《无双谱》收录这样一个操持不佳的人物,齐周华一开始对颇为不解,认为“冯道以媚世之鄙夫,似不宜录”。但他转念一想,又明白了金古良的用意:“冯道苟全功名于乱世,无君不事,以言无耻,固无双矣,然当此朝秦暮楚之时,实无善法可处。若云以不出为高,则此数十年间, 朝堂之上又谁与共治耶?”(54)朝代更迭,山河易姓,冯道虽然逢迎上意,保住权位,却也在乱世中有所担当,使百姓免于锋镝之苦。图画中的冯道折腰拱手,一副“屈身以安人”的姿态(图5-1)。而用于装饰诗文的书籍似乎在提醒读者冯道的另一项功绩:他发起利用雕版印刷术刻印儒家《九经》的工程,开创了历史上大规模雕印儒学经典著作的新纪元(图5-2)。坚守的遗民固然可以不屑于冯道朝秦暮楚的媚世之行,但作出与他类似选择的人,比如为《无双谱》作序的毛奇龄−他是金古良的好友,早年曾积极抗清,后来却效力清廷,被认为大节有亏−却可以在冯道身上找到自己与新政权合作的合理依据:通权达变,安养百姓,传承文化。

-

本文将《无双谱》视为一件特定文化时刻的人工制品,尝试从生产(创作)和使用(阅读)这两端入手,还原它的社会建构过程。

金古良在《无双谱》中提出“画亦可为史”,与“诗史”传统形成呼应。“画”包括再现的图画与装饰的图案,前者因其写实功能侧重“史实”的记载,后者因其象征的意义侧重“褒贬”的传达。“亦”是针对诗歌而言。“亦”不是亦步亦趋:图像是一种“可悦符号”(55)。“可悦”意味着它既可以直接作用于感官,带给人视觉的欢愉;“符号”意味着它能发挥隐喻功能,带给人智识的挑战。图像的加入,提升了整部书籍的艺术性和思想性。“亦”是交融配合:《无双谱》中图像与诗歌以不同形式互相策应、彼此激发,共同服务于“为史”的目的。然而,“画亦可为史”的观念并非凭空创意,而是从明清易代之际“诗史”传统的新发展中获得的启发。《无双谱》让我们看到诗歌观念如何越过文学的疆界影响图画创作,为我们理解诗画关系的古老命题提供了一个新的视角。无论是“以诗为史”,还是“以画为史”,《无双谱》中呈现的这一交融关系与明清鼎革的社会语境不无关系。只有理解了清初士大夫对于历史探究的兴趣和特殊政治处境,我们才能体会金古良“为史”的抱负,以及与这一强烈抱负相伴的那份谨慎与含蓄。尽管金古良声称“吾且为人所未为者”,但这部书绝不单单是个体创造天分的产物,它的打造既根植于晚明深厚的视觉文化传统,又反映出易代之际知识、观念的新风尚。

与生产相比,“使用”这一维度要复杂得多,《无双谱》可以是仕清汉官们分享共同历史文化情感的媒介,也可以是清朝统治者施行道德教化的工具。在嘉庆至同治时期,《无双谱》开启了新的使用模式,书中的图案在壶、瓶、罐、盘、碗、枕、笔筒等各种彩绘瓷器中流行起来(图6)。尤其在道光年间,无双谱瓷器产量达到高峰,成为当时民窑最具特色的产品。这股制作热潮贯穿了清代中晚期,一直延续到民国。瓷器上所绘制的人物或单个或多个,家喻户晓的人物出现较多,他们的事迹因为小说、戏曲、说书等在民间妇孺皆知,因而广受欢迎。无双谱瓷器的使用者们恐怕不再懂得金古良“画亦可为史”的抱负,也未必会推详诗歌与图饰中蕴含的微妙意图,可能只是怀着对无双人物的崇拜和对精美图画的喜爱,享受着视觉的愉悦。值得注意的是,《无双谱》是鼎革后的产物,而无双谱 瓷器也兴起于一个特殊的社会环境中。道光年间,经历了鸦片战争的惨败,清政府打定“以民制夷”的主意,发动百姓反抗洋人,作为自己的外交后盾。这种风气引起了民间的尚武风潮,并反映到瓷器的制作中。当时的官窑主要出产花鸟纹饰瓷器,而以英雄人物为主题的无双谱瓷器的制作热潮是由民窑直接引发的。(56)由此可见,无论是一部书,还是一件瓷器,艺术品从不会孤立地产生、存在,它们从特定的社会文化语境中诞生,同时也建构着社会文化;它们是观念驱动的产物,又反过来影响着人们的观念。

图像如何“为史”

- 网络出版日期: 2022-12-15

摘要: 自晚明以来,书籍插图在艺术性和思想性两个维度上不断拓展潜能。清康熙三十三年(1694)刊刻的历史人物图录《无双谱》提供了一个很好的案例。刊刻者金古良兼具诗人和画家的双重身份,受到“诗史”观念的启发,他提出“画亦可为史”。《无双谱》中的“画”包括“再现的图画”与“装饰的图案”两种,前者以其写实功能记录“史实”,后者以其象征意义传达“褒贬”。在这部书中,图像与诗歌互相策应、彼此激发,共同服务于“为史”的目的,并呈现出诗画关系的新模式。采用视觉与社会分析相结合的框架考察《无双谱》,更能剖析文学传统、视觉文化、政治环境等因素如何交织并渗透进一部书籍的打造中。《无双谱》与其他插图书籍一样,都是社会建构(socially constructed)的视觉产品,它从特定的社会文化语境中诞生,也建构着社会文化;它是观念驱动的产物,又反过来影响着人们的观念。

English Abstract

How Do Images “Serve the History”

- Available Online: 2022-12-15

Abstract: Since the late Ming Dynasty, book illustrations have been expanding their potential in both artistic and ideological dimensions. A good case in point is the historical illustrated book Wushuang Pu(《无双谱》), published in 1694. Inspired by the concept of “poetry of historical significance (诗史)”, Jin Guliang, who was both a poet and a painter, proposed that “Images can also be of historical significance”. The images in the Wushuang Pu include both “pictorial representations” and “decorative patterns”, the former recording “historical facts” with its realistic function, while the latter conveys “praise and criticism” by its symbolic meaning. In this book, images and poetry respond to each other and inspire each other, jointly “serving the history” and presenting a new model of the relationship between poetry and painting. This paper examines Wushuang Pu using a framework of visual and social analysis, attempting to analyze how literary tradition, visual culture, and political environment intertwine and permeate the making of a book. Like other illustrated books, Wushuang Pu is a socially constructed visual product that emerges from a specific socio-cultural context and constructs it; it is a conceptually driven product that, in turn, influences people’s perceptions.