-

戊戌维新在效仿日俄变政的同时,也从西方和日本引进大量新名词、新思想。国人对其进行选择、吸收、重构的历程,也从语言的侧面反映出社会文化的变动履迹。新的观念与术语传入中国后,如何与传统语汇调和,生成新的知识体系,具有了现代意涵,是本文关注的重点。

作为“戊戌维新”这一历史事件的“关键词”,“维新”的重要意涵不可低估。相较于儒家经典传统,晚清维新思想更多地汲取了外来资源,一定程度上也可称为“新名词”。无论是日本明治维新、俄国彼得一世改革,还是欧风美雨裹挟而来的革新思想,都给了危机中的清季士人新的思考方向。借助概念工具回溯历史,通过“维新”概念的建构与接受、译名的更替与传播,以文史互证的方式,考察知识的流转互动和新旧之间的拮抗消长,亦可展现细节背后的思想变迁。

-

清末民初的思想界,清学经史臻于鼎盛,西学新知排闼而来,域外概念与传统思维的碰撞、文化传承与国族认同的考量,为变局中的士人提供了多方面的思想资源。回顾甲午战前“维新”观念的历史结构,有助于分析历史转型进程中知识体系的更易。

汉语中“维新”概念有两千余年传统,并非严格意义上的“新名词”。其概念源头,可追溯到“周虽旧邦,其命维新”(《诗·大雅·文王》)和“旧染污俗,咸与惟新”(《尚书·胤征》)。二者语义不同,但均含政治色彩。

由于儒家典籍的巨大影响,“维新”很早就完成了词汇化,在历代文献中一般指“改变旧法,推行新政”①,通常与王纲政令、社稷法度相关:

耄年被病,岂可赞维新之朝?(《后汉书·杨彪传》)

免令受弊于疲民,用示惟新于污俗。(《旧五代史·梁书·太祖本纪》)

自汉迄清中叶,“维新”词义变化不大。不过,“维新”虽有《诗经》《尚书》两个源头,实际影响较大的还是“旧邦新命”的传统。时至近代,晚清士人正是以此为基础,吸收东学资源,建构起新的思想概念。

甲午战后,中日之间的知识流向发生逆转。作为一种“日本模式”的变法,戊戌维新在效仿日本变政的同时,也不断借用日语概念和思想。考察近代中国“维新”的概念史,日本是不能绕过的一环。

在古代文化交流史上,中国长期作为文化输出方,对日本的语言、文化、社会都有深刻的影响。汉学的盛行,也为日语提供了数量庞大的汉语借词,“维新”即是其一。根据《日本国语大辞典》,日语“維新”(いしん)主要有两个义项,一是“すべて改まり新しくなること”,与汉语“乃始更新”语意接近;二特指明治维新②。明治维新是19世纪后半期,日本一系列政治、经济、军事、社会、文化变革的总称。“明治”语出《周易》“圣人南面而听天下,向明而治”,1870年1月3日《大教宣布》诏书“百度维新,宜明治教”,将“明治”与“维新”联结在一起③,“维新”遂有了特指“明治维新”之意。日本开国后,对外往来渐多,西方传教士和东游的中国士人,以各自的笔端记录了日本现代化历程,“明治维新”也随之进入汉语世界。

根据香港中文大学“中国近现代思想史全文检索数据库”,专指明治维新的“维新”一词进入中国,始于1872年传教士报刊《中西闻见录》一则关于日本钦使访英的新闻:

闻贵国近来政令维新,日臻强富,诸侯皆归权纳土,共尊王室,深属可异。④

这则消息由“伦敦新闻纸”编译而来,底本系英国报纸The Daily News的报道⑤。“贵国近来政令维新”原文为“everything that had occurred in Japan during the last three or four years”,说明当时“明治维新”尚无固定译名。

1877年,何如璋出使日本,作《使东述略》并《使东杂咏》,是为中国关于明治日本的最早正式报告。何氏虽为传统官吏,思想有守旧的一面,但其对日本维新的介绍,有肇始意义:其《使东杂咏》第五十首曰:“峨峨伊势敞神宫,碑记维新一代功。不作佉卢蟹行迹,周秦文字本同风。”第三十六首则曰:“三代名臣暨汉唐,殿屏图列古冠裳。维新孰建东迁策,顿改官家旧日装。”⑥诗中追怀周秦文字、汉唐冠裳,却也道出明治维新带来的社会更革。

其后,在赴日士人笔下,“维新”渐次成为崇尚西法、进步开化的代名词:

玉墙旧国纪维新,万法随风倏转轮。杼轴虽空衣服粲,东人赢得似西人。(黄遵宪,1879年)⑦

维新以来,崇尚西学,仿效西法,一变其积习,而焕然一新。(王韬,1883年)⑧

来华传教士的译介、驻外使节的观察、游东士子的记述,共同构成甲午战前晚清士人关于明治维新的知识资源。新学的传播刷新了国人的概念世界和认知心态,明治维新成为清季读书人寻求富强进步的参照。以《格致书院课艺》为例,晚清士子援引日本经验,作救时强国之论:

更就日本观之,维新以前,国势寖衰;自行钞法,竞尚西学,而国势日强。⑨

日本知旧律之难行,维新以后,乃悉依法国之刑,以自操其柄。⑩

明治维新各方面实绩,成为关心时务的晚清士人眼中效仿学习的榜样。诚然,洋务运动开启的“自强”“求富”并未扭转清帝国的颓势,西学新知的传播范围也相当有限,但邻国的进步,确是一种文化冲击,引起清季士人对新学西法的关注。

-

甲午一役,叩醒王朝三千年旧梦,清廷自强运动宣告失败,同时也给了危局中的国人新的思考方向。清季十余年里,“维新”话语从一种新思潮到终被“革命”潮流取代,其中的概念消长、观念认同、思想论争,折射出清末民初风起云涌的政治文化图景。

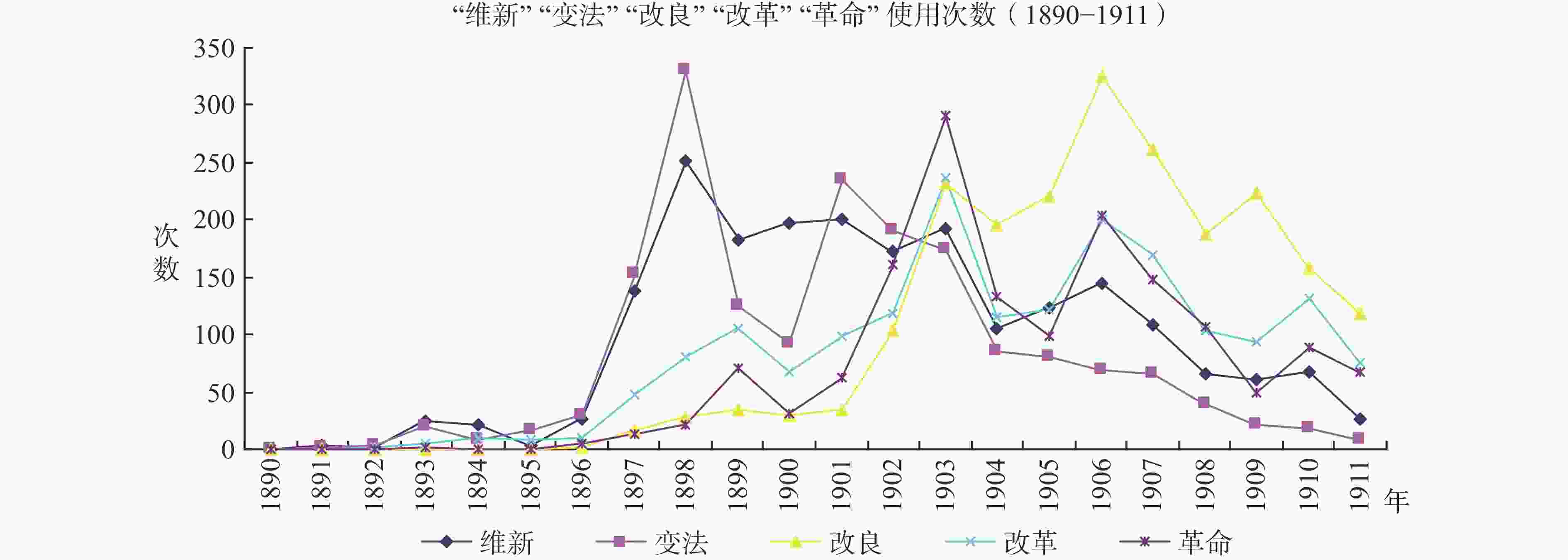

金观涛、刘青峰曾统计1890—1926年“革命”及“维新”(含“改革”“改良”)的使用次数⑪,以示语词消长之大略。本文拟将问题细化,着重挖掘“维新”话语的历史轨迹。

1893年之前,汉语“维新”除传统用例外,基本都指明治维新。甲午前后围绕“维新”话题的讨论,源自士人对明治维新的关注;1898年,“维新”用例达到高峰。“今之世,一维新之宇宙也”⑫,从“日本维新”到“中国维新”,不仅是词汇的移借,更有着对清廷变革、富国强兵的期待。从公车上书到戊戌变法,从报馆之文到谕旨奏章,“维新”在词频上升的同时,也成为清季政治关键词。回溯“守旧”与“维新”的舆论辩驳,考察“改良”与“革命”的概念消长,语词更迭背后,是近代中国思想转型与观念变迁。

为了详细说明清季相关概念的使用频度,根据“中国近现代思想史全文检索数据库”统计词频,制成图1⑬。其中不难看出维新话语在戊戌年的鼎盛,1903年革命意识的初潮,以及改良思想在20世纪初的勃兴。

从甲午到戊戌,这些词汇的使用频次都发生了不同程度的增长,且常有概念的连用。在此过程中,一系列中国现代重要术语的意义边界得以确立。这里拟通过与相关词汇的对照,梳理晚清“维新”概念的意义空间。

-

中国素有“崇古尚正”传统,古代价值体系中,恪守旧法往往代表政治正确,“维新”与“守旧”并不对立:

今王道维新,政和法简,可一除之,还遵旧条。(《宋书·武帝本纪》)

君幸值维新之日,盍仿先朝故事行之。(《明史·邹智传》)

传统意义上的“维新”代表着王朝正统与天命君权思想,“维新”与“遵旧”都旨在维护王道。即使到了晚清,在提倡新学的士大夫笔下,“守旧”仍具某种正当性:

中国之病,固在不能更新,尤在不能守旧。(薛福成,1892年)⑭

六十年来,万国通商,中外汲汲,然言维新,言守旧,言洋务,言海防,或是古而非今,或逐末而忘本。(郑观应,1892年)⑮

薛、郑对举新旧,旨在考旧知新、明辨体用,作醒世之言。其中固有“器用”方面的认知局限,但也说明彼时“新”“旧”还未分立。

“守旧”与“维新”形成对立,与域外知识的引介不无关联。1887年,《申报》即揭载明治维新的政治分野:“近日日本国中,其官民分为两党,一曰维新党,一曰守旧党。维新党则讲求西学,崇尚西法,肄习其语言文字,所行一切皆西国之法制禁令也……;守旧党仍读汉人书籍,悉循往制,无所变更。”⑯

这大概是汉语中首次出现“守旧党”“维新党”。在西政知识的书写中,亦有此类指称:

“自彼得罗从英荷学艺而归,乃有守旧维新二党。至今守旧党已销声灭迹,维新党则通国皆然,即所谓希利尼党也。”⑰

通过域外政史的译介,作为反义词的“维新”和“守旧”进入汉语世界。西学影响下的士子逐渐建立起“维新”的正当性,并自觉与“守旧”分立。在维新话语臻于鼎盛的1898年,这类言说尤为突出:

亘古及今,恒常不变。苟有变者,是谓妖妄。此见者,守旧之源,而维新之敌也。⑱

不能易其耳目,齐其心志,则仍拘牵旧谊,偷安苟且,以自托于守旧,而为维新之敌。⑲

维新运动旋起旋灭,但二者的对立并未随着变法失败而消亡。在世变日亟、国难方殷之际,祖宗旧法无法应对瓜分危局,西学新知尚未撼动王朝纲纪,“新”与“旧”的冲突构成整个时代的思想背景。在20世纪初的中国,试图调和新旧者有之,如李提摩太(Timothy Richard,1845—1919)“士大夫守旧与维新亦必相和,不可彼此相厄”⑳;禁言新旧者亦有之,如上谕“严禁新旧之名,浑融中外之迹”(1901年1月29日)。戊戌政变压制了维新话语,庚子之役则宣告了守旧之路不通。数年间双方的较量,反而为“革命”话语的兴起提供了空间。

-

中国古代“变法”意义相对固定,指“历史上对国家的法令制度作重大的改变”㉑。“自秦政变法而败亡,后世人君遂以守法为心传;自商鞅、王安石变法而诛绝,后世人臣遂以守法取容悦”㉒,“变法”因其政治敏感性,与“维新”用法差异较大。

“变法”一词在晚清获得与“维新”近似的含义,仍与日本知识的引介有关。旅日士人屡以“变法”指称明治维新,且与特指明治维新的“维新”进入汉语几乎同时:

彼昏不悟,尚复构怨高丽,使国中改西服,效西言,焚书变法。(陈其元,1874年)㉓

夫日之变法,志在自强,初不谓其弊之至于此也。(王韬,1883年)㉔

日语“変法”(へんぽう)一词来自汉语,指对法律、制度的改变㉕。但日本并不以此指称明治以来的政治文化改革。旅日士人其实是以中国历史上的“变法”概念指称明治时政。他们笔下的日本经验,为清季变法思想注入了东学资源,以明治维新的成功,给变法增添了商鞅、王安石史事之外的参照。将“变法”与“维新”连用,始于康有为《日本书目志》:“日本当东海热流,其人聪巧,旧多制作,暨维新变法,一日千里。”㉖

“维新变法”即明治维新。这一用法也被康氏弟子沿袭,且所指扩展到中国时局:

西乡氏巍然为变法之魁,维新以后,参议大政,海外至今称之。(梁启超,1897年)㉗

今中国有目有心之士,莫不言自强,言自强之道,莫不言变法维新。(徐勤,1897年)㉘

戊戌前后,“变法”和“维新”已趋于混同,变法自强、革旧图新的理念,成为清季舆论之一端。“法者天下之公器也,变者天下之公理也”㉙,晚清士人援引古代典籍,吸收日本经验,以报馆之文和条陈奏章,申说变法救时之论。借自日本经验的“变法维新”,也成为清季改革的代称。1923年,梁启超论及清代学术变迁与政治影响时,提到戊戌旧事:“学术上新旧之斗,不久便牵连到政局。康南海正在用‘变法维新’的旗号,得光绪帝的信用,旧派的人把西太后拥出来,演成‘戊戌政变’一出悲剧。”㉚

由于“变法”与“维新”词义的混同,这一历史事件就有了两个同义的名称。“戊戌维新”的最早使用者是梁启超(1901年),“戊戌变法”的最早使用者是蒋百里(1903年):

戊戌维新,虽时日极短,现效极少,而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也。(任公,1901年)㉛

使中国之历史,能如日本之成一完全民族国,而戊戌变法能如彼之所谓大政维新,则今日之新民说,与夫立宪说,诚可为根本之理论。(飞生,1903年)㉜

二者语义基本一致。由此,效法日本的戊戌变政就有了两个同义名称。

-

“改良”系外来词,19世纪末由日本传入中国。日语“改良”(かいりよう)意为“短所や欠点を改めて、よくすること;改善”㉝,明治时期多有使用,如“历史学改良”“政略改良”等。出版于1886年的《改正増補和英英和語林集成》有“改良”词条,英文释为“to change for the better; to improve, amend”㉞。

“改良”进入汉语,始于1890年代。康有为《日本书目志》在收录大量相关书目(如《养蚕改良法》《演剧改良论私考》)的同时,以按语形式解说和演绎,申说“改良”的意义。例如,论及“土壤类”书目时,即从哲学高度对“改良”进行鼓吹:“因天之功,补以人力。夫愚者全乎天,智者全乎人,圣者兼天人而用之,以裁成辅相焉,改良是也。凡人治之道,靡有舍改良者也。”㉟

在他看来,“改良”意味着“进步”,既是蚕桑生产、土木实业发展的要诀,亦与礼乐文章、政史社会紧密相关。同时,其兼及器物体用、社会万端的适用范围,也具有极大的发挥空间。于是,他恳请光绪“察阅万国得失,以求进步改良”㊱,在《日本变政考》中,更是极力铺排日本改良之盛况:

当是时,不独君之以治国改良为主,乃至人民官庶,爱西国之风,上下一心,至于妇人慈善会,罗马文字会,蹈舞会,演剧改良会,讲谈歌舞之矫风,下迄书画改良,言文改良,小说改良,音乐改良,唱歌改良,美术改良,衣食宫室改良,贵贱翕然,惟洋风是拟,西人是效。甚至有民种改良论,换大和民族为高加索民族者。㊲

在康氏的引介下,“改良”跃为维新报刊的高频词。一时间,“人种改良”“兵器改良”“产业改良”“社会改良”之说蜂起,“改良”成为清季重要的关键词。

由于和进化论相关的“进种改良”说与儒家传统有所区隔,“改良”作为新名词引入之初,屡遭挞伐。叶德辉曾撰文攻讦梁启超“进种改良之学”,指为“以短衣断发之俗为改良者”之祸首㊳;端方列出科举中“不准阑入卷端”之词,“改良”首当其冲㊴。然而,这都阻挡不了“改良”一词在汉语中的爆炸式增长。1901年起,“改良”用例猛增,先后超过“维新”“变法”,乃至于超过“革命”,并始终占据高频地位。从19世纪末进入汉语的“新名词”到20世纪初的社会“关键词”,“改良”的勃兴也体现了清季思想变动与政治潮流。

晚清“维新”和“改良”都兼有动词和名词用法,但彼时二者仍有差别。出版于1911年的《普通百科新大词典》收入“改良”词条:“事物袭久而敝,为之整顿修理,而显其本来之美善者,曰改良。”㊵其适用范围,比带有鲜明时代印记的“维新”更加广泛。根据数据库语料,1905年之前,“改良”主要用于社会风俗、工艺技术方面的改进,其后逐渐扩大到政治思想方面㊶。不过,当二者连用时,“维新政治,改良社会”㊷的搭配,仍体现出语用上的差异。随着清末新政的失败和革命话语的兴起,“国家至不能以改良政策达其目的时,则当以革命为例外手段”㊸成为更具吸引力的说辞。作为20世纪中国思想史上最重大的事件之一,围绕“改良”与“革命”的论争,也深刻影响到清末民初的政治结构和思想论域。虽然现代意义上“革命”的最初使用者仍是康有为(“宗教革命”,1897年)和梁启超(“诗界革命”,1899年)㊹,但风起云涌的革命观念所代表的彻底变革精神,与“改良主义”(Reformism)㊺形成话语上的二元对立;彼时作为“革命”反义词的“改良”,带有复杂的社会因素,不再与“维新”近义。

-

革命思潮的兴起和发展,是近现代中国政治与思想领域最为宏大的事件。在晚清改革和革命此消彼长的关系结构中,革命话语的兴起,直接导致了维新潮流的衰落。从甲午战后一种汹涌澎湃的新思潮到新文化运动时期彻底落伍和被淘汰,“维新”的生命史,前后不过二十年。旨在“求变”“求新”的“维新”精神如何被后起的“革命”洪流所取代,革命所缔造的前所未有的“新天新地”,在何种意义上超越了维新的功绩,是这里想要考察的问题。

“革命”出自《周易》“天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人”,东传日本后,“易姓革命”也成为“革命”(かくめい)在日语中的首要义项㊻。不同于中国朝代更迭,日本天皇万世一系,因而“革命”在日本被接受的同时也在被改造。一方面,受中国谶纬思想的影响,日本每遇辛酉、甲子即改元㊼;另一方面,则将王朝易姓的意涵剔除,在社会秩序变动的意义上使用“革命”,进而将其作为英语“revolution”的对译词。福泽谕吉在刊行于1866年的《西洋事情》中已使用现代意义上的“革命”一词㊽,但二者的对译关系还未确定,1869年《改正增補和訳英辞書》㊾和1872年《英和対訳辞書》㊿对“revolution”的释义都是“回轉,改革(政治ノ)”,出版于1873年的《附音插図英和字彙》始见“革命”:

Revolution, n. 旋轉,運行,循環,革命,動亂(51)

日语中“革命”剔除了暴力化成分,偏指与“动乱”相对的社会演进。1881年出版的《哲学字彙》即以按语形式,强调“革命”的正面意义:

Revolution:革命、顛覆。按,興国謂之革命,亡国謂之顛覆。(52)

由于“革命”在日本偏指“群治中一切万事万物莫不有”的“淘汰/变革”(53),所以“明治维新”亦称“维新革命”(54),“革命”获得了与“维新”近似的含义:

日人今语及庆应、明治之交,无不指为革命时代;语及尊王讨幕、废藩置县诸举动,无不指为革命事业;语及藤田东湖、吉田松阴、西乡南洲诸先辈,无不指为革命人物。(55)

英语“revolution”产生于14世纪,源自拉丁文“revolvere”(旋转、循环),本是天文学术语,指有规律的天体运动。17世纪起,逐渐衍生出政治意涵,形容社会秩序周而复始的运转。作为政治术语,它最初带有贬义色彩(56),但相较于“rebellion”(叛乱,造反),“revolution”也有恢复(restoration)和改革(renovation)的含义,英国1688年“光荣革命”即称为“Glorious Revolution”。法国大革命(French Revolution)之后,“revolution”的现代意涵基本确立,指改变政治体制的大变革,包括以和平渐进或暴力颠覆的不同形式,进而衍生到社会各方面的根本性改变(57)。近代日本将“revolution”译为“革命”,一方面引入“米法两国有革命变,诸国之民皆知主张自由”(58)的西史经验,同时强调“恢复”“改革”之意,与“维新”(restoration)语义接近(“明治维新”即译为“Meiji Restoration”)。

虽然近代作为“revolution”对译词的“革命”系由日本传入中国,但“revolution”概念进入中国实早于日本。1822年,英国传教士马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)所编《英华字典》列出“revolution”三个义项:

(1) Going round to the point of commencement 周行;⑵ Performing one revolution and beginning again 周而复始;⑶ Change in the state of a government 大变(59)

三种释义恰好涵盖了“revolution”从天文学术语到社会变动再到政体变革的生命史。马礼逊无法找到恰当的中文译词来解释政体的改变,只好用“大变”概括。

据邹振环考察,汉语文献对法国革命最早的记述见于1820年《察世俗每月统记传》:

于乾隆五十四年七月十四日,法兰西或称佛郎察国民作大变,迨于五十五年正月二十一日,国王号卢义第十六代者,在该国京城巴利士被乱臣拟斩而弑也。(60)

同是以“大变”指称革命,“乱臣弑君”的表述显然带有贬义。在帝制下的中国,任何试图改变统治形态的活动,都被视为犯上作乱。在这一语境下,德国传教士罗存德(Wilhelm Lobscheid,1822—1893)在辞典中就将“revolution”和“rebellion”列为同义词,释为“变、乱、反、叛、叛逆、作乱”(61)。在西方,“revolution”虽有反对政府的含义,但通常是正面意涵,和“rebellion”仍有区别:“Rebellion是破坏法律,而Revolution是推翻暴君”(62)。中国古代民变屡起,被统治者视为洪水猛兽。在太平天国刚刚被消灭的19世纪60年代,罗存德顺应清朝统治者心态,直接将“revolution”译为“叛乱”。这一译名,直到19世纪末才被日译名“革命”取代。

清季东游的中国士人接触到的“革命”概念,同时包括日本化了的非暴力改革和作为“revolution”对译词的双重意涵,因而“革命”在“出口”东瀛一千年后转为“内销”时,既非严格意义上舶来的“新名词”,也脱离了“汤武革命”的传统词义。两种“革命”意涵先后被旅日中国士人吸收,1887年,黄遵宪《日本国志》率先使用日本近代语境中的“革命”一词(63);1890年,王韬《重订法国志略》首次使用“法国革命”(64)。可以说,清季“革命”话语同时包括“汤武革命”的传统资源,明治维新的日本经验,以及政体更迭的西史知识。由于日语中“革命”与“维新”的近义关系,甲午后也出现过“维新革命”的用法;然在西史知识的冲击下,晚清知识界逐渐形成了与“revolution”相对应的“革命观”。其一方面延续了“有道征无道”的传统价值,同时也确认了暴力手段的参与和国家政体的演进,与日本的“革命”有所不同。再加上戊戌时期康有为对法国革命夸张的描述(65),以法国为代表的暴力革命和以日本为代表的变法维新在晚清士人眼中成为两种迥然不同的道路。

“法国大革命本身最重要的遗产,是它确立了一整套政治大变革的模式和典范”(66)。这一模式,在希冀自上而下施行改革的维新派看来不啻为社会灾难;而当维新运动宣告失败,革命作为“争存争亡过渡时代之要义”(67),则获得正名,为未来中国开启了新的可能性。这一转变,除去清廷无力扭转局势,革命“征伐无道”的道统再次获得正当性外,更重要的是,西方革命所代表的彻底变革精神,成为文明进步的象征。在庚子之后的瓜分浪潮和亡国危机中,革命所构想的未来蓝图无疑更具摄人心魄的吸引力。甲午战后,“维新”开创的趋新图强的时代风气,数年之内即在革命精神面前落伍了。“革命”建构在维新运动所倡导的进化论基础和救亡/启蒙的历史机制上,且在“对‘新’的乌托邦式向往”(68)路上走得比维新更远。在这一意义上,“革命”的胜利并不意味着对“维新”的否定,二者之间更接近“后浪推前浪”的关系。维新运动所宣扬的开新精神,实为革命话语的勃兴提供了思想先导。

-

“维新”在清季的流行,除经史传统和日本经验外,亦与西学知识的传播相关联。英语“reform”有动词和名词两种词性。动词“reform”形成于14世纪,源自古法语“refurmer”和拉丁语“reformāre”,意为“重建”“重塑”。它先后派生出名词“reformation”(15世纪)、形容词“reformative”(16世纪)和名词“reform”(17世纪)等一系列相关词汇(69)。“reform”(改革、重新形成)所指广泛,囊括宗教、政治、社会多方面,如宗教改革(Protestant Reformation)、1832年改革(Reform Act 1832),是西方近现代文化社会的关键词之一。

在19世纪东西方文化的碰撞和交流中,语词的翻译和转换有深刻的意义。无论是来华西人还是中国士子,面对新的文化资源,如何调动自身知识,阐说异文化思想,都是一种时代考验。“Reform”在近代中国的概念旅行,正是这样一个典型案例。

在世界史百科全书中,有“the Hundred Days of Reform”这个词条(70),学界也用“the Reform Movement”指称戊戌维新。不过,“reform”和“维新”的对应并非自始而然,译名的更迭,折射出中国现代性进程中社会思想之一斑。

-

考察“reform”概念的东方之旅,近代以来中西人士编纂的各类词典是不可忽视的资料。这些凝固在字典辞书中的词目、解释和例句,为相关研究提供了丰富的材料;对比不同词典中的概念转换、语言流变,亦可在细微处观察近现代中西交流中的思想变迁。

和“revolution”的中译名“革命”来自日本不同,“reform”和“维新”的对译关系是在中西知识互动过程中产生的。在日本,“维新”和“restoration”构成对译关系,意指“王政复古”;“reform”在明治初期的译名通常是“改化”“改正”“改革”(71),后发展出“改良”“改进”“感化”“矫正”等义项(72)。因此,这里主要就19世纪英华词典进行考察。

“Reform”在辞书中最早进入中国,可以追溯到马礼逊《华英字典》。这部巨著分为三部分,即《华英字典》(第1—3卷,1815—1823年)、《五车韵府》(第4—5卷,1819—1820年)和《英华字典》(第6卷,1822年)。“reform”在《华英字典》和《五车韵府》释义中凡七见,皆用作动词,语义与教化劝善相关,例如“化”(to reform),“劝化”(to advise and reform a vicious man)(73),“教化”(to change, or reform by instruction)(74);《英华字典》中,“reform”释为“to change from worse to better”,8个例句都是动词用法(75),整部词典未见“维新”词目。这样的对译,植基于“reform”动词的“重塑”义。

考察此后大半个世纪的数种英汉词典,包括卫三畏(Samuel Wells Williams,1812—1884)《英华韵府历阶》(1844)(76)、麦都思(Walter Henry Medhurst,1796—1857)《英华字典》(1847—1848)(77)、罗存德《英华字典》(1866)(78)、卢公明(Justus Doolittle,1824—1880)《英华萃林韵府》(1872)(79)、井上哲次郎(1856—1944)《订增英华字典》(1884)(80)、邝其照(1836—1891)《华英字典集成》(1887)(81),“reform”释义集中在“改恶迁善”的教化层面;以动词用法为主,仅罗存德《英华字典》和井上哲次郎在此基础上编成的《订增英华字典》,以及邝其照《华英字典集成》列有名词义项。

“维新”一词首次出现在英汉词典中,是1892年。英国外交官翟理思(Herbert Alien Giles,1845—1935)将“周虽旧邦,其命维新”译为“Although Chou is an old state, its appointment (as sovereign State) is recent”(82)。此处采用意译,体现“旧邦新命”的传统价值。这也从侧面证明,在日本资源传入前,汉语“维新”概念局限在儒家经典层面。

“Reform”和“维新”在词典中成为对译词,迟至1908年颜惠庆《英华大辞典》。其中“reform”列出三种词性、四个义项(83)。在承袭“改恶迁善”的旧义之外,“改良”“维新”成为“reform”的新意涵。词典与时俱进地记录了社会心态和舆论动向,“reform”的中文释义,由“改恶迁善”到“维新改良”,表面上是词条义项的扩充,背后其实有着深刻的社会思想变动。蕴含着宗教、政治改革传统的“reform”一词,在东方帝国的转型时代,也代表了政治改良的时代呼声。

-

虽然19世纪英汉词典中“reform”释义集中在道德教义方面,但表达“改革”意涵的“reform”概念早已进入中国。《北华捷报》(The North-China Herald)自1850年创刊起即多次介绍西方社会改革;以“reform”描述西方注视下的中国,则始于洋务运动时期。虽然西方一度认为这场改革是无用的(Seeing the utter futility of expecting any reform in China(84)),但数十年间,西文报纸中仍留下了一批对彼时中国政治军事改革的记录与论说。

甲午战后,西文报纸敏锐地观察到了中日军事较量带来的政治影响,以及中国萌生的改革力量(85)。强学会被译为“the Reform Club”(86)或“the Chinese Reform Association”(87)。在“中国的维新时代”(an era of reform in China(88)),新的思想酝酿生长,一切事物都处于变革之中,给古老的帝国带来新的活力与希望。百日维新旋起旋灭,变法失败后,以《北华捷报》为代表的西文报纸曾专文纪念这一历史事件。“The Coup vs. Reform”的标题(89),道出宫廷政变与维新事业的对抗,由“维新党”的译名(Liberal Party/ Reform Party)(90)可知,此时西人已明确将“reform”译为“维新”。政变后,西文报纸将百日维新定义为“一场未真正开始的维新运动”(The reform movement in China has ended before it was fairly begun),这也是“戊戌维新”译为“the Reform Movement of 1898”的起源。这里“reform”不再是早期来华西人所阐释的教化含义,亦脱离了西史传统,是一场中国现代化道路上的政治社会改革。

以西方视角看来,这场失败了的改革,其实蕴藉着不可阻挡的前进力量。维新运动表面上迅速凋零,但随着报刊和教育的发展,士人的阅读领域和知识空间已然扩大,中国的觉醒正在涌动之中。1898年底,在改革已成泡影之时,西人仍坚定地相信,“Reform is more powerful than any reaction against it”。西文媒体对戊戌的关注,不只局限在新闻报道,而是有意识的历史总结和思考。1900年,《字林西报》出版了对维新史的编年记录;1900—1901年度的Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society亦有专文讨论。1908年11月14日,光绪帝驾崩,次日《纽约时报》进行专题报道并回顾了光绪帝多舛的一生。那场十年前未竟的改革,成为外媒眼中这位中国皇帝政绩方面最大的亮点和遗憾。戊戌维新以失败告终,但其所倡导的维新改革、求新求变的思想,并未随着政变的发生而消散。透过西人视角观察近代中国,可以跳脱具体政治立场、观念派别的局限,更重要的是,以西方文化资源阐释中国时局,更能发现中国在新旧之间的艰难抉择和观念变迁。

“历史文化是由各种各样的话语所组成”,话语内外各种“断层”“罅隙”“分裂”,正是反映一时代面貌的契机。梳理中国近代“维新”概念的建构,可知其“现代化”是一个相当复杂的过程。这个源于先秦典籍的词汇,在西学输入、文化交流、政治宣传等影响下,成为“reform”的对译词,也成为现代中国具有特殊意涵的政治词汇之一。

历史在变中前行。概念的变迁深刻记录了政治思潮、社会心态、文化传统等多方面思想资源,展现出历史语境的斑斓图景。以“知识考掘”的方式,回溯中西士子在变局时代的思考,分梳“维新”概念从传统走向现代的历程,对维新史的建构,亦当有所裨益。

中国近代“维新”概念的建构

- 网络出版日期: 2020-03-01

English Abstract

The Construction of the Modern Chinese Concept of Weixin (Reform)

- Available Online: 2020-03-01

-

Keywords:

- “weixin” /

- conceptual history /

- early modern China

Abstract: The Reform Movement of 1898 not only imitates the political reforms of Japan and Russia, but also introduces a great deal of Western and/or Japanese terms and concepts into China. Inheriting the traditional values of Classic of Poetry, absorbing the ideological resources of Meiji Restoration in Japan, and as the translation of “reform”, the concept of “weixin” (“维新”, reform) has multiple meanings in modern China. As a “new term” and an important “keyword”, this concept was not confined to national or cultural boundaries; to some extent, the complex evolution of this term embodies the cultural dimension of global history. The present article draws upon relevant articles in the news, encyclopedic entries, and important debates at that time. By means of a thorough examination of these historical documents, this article intends to display its historical development in detail, and aims to explore the cross-cultural journey as well as the ideological transition of the concept of “weixin”.