-

改革开放以来,中国在全球范围创造了经济增长的“奇迹”。按照世界银行的数据,1978—2018年以现价美元计算的中国人均GDP从156.40美元增至9770.85美元,以2010年不变价美元计算的中国人均GDP从307.09美元增至7752.56美元,中国已经从典型的低收入国家演变为世界人口最多的中高等收入国家。中国的经济增长伴随着贫困人口尤其是农村贫困人口的大规模下降,按照现行贫困标准(每人每年收入2300元,2010年不变价),1978—2019年中国农村贫困人口从77039万人降至551万人,贫困发生率从97.5%降至0.6%,这种减贫绩效在中国历史上和全球比较中都堪称“奇迹”。改革开放以来,“中国不仅实现了世界上最快速的经济增长,最大程度地改善了人民生活水平,也实现了世界上规模最大的扶贫、减贫”。①“ 人类历史上这么短的时间能够使这么多贫困人口脱贫是从来没有过的,这是人类历史上在短时间内取得的最大减贫成就,因此举世瞩目”。②中国的减贫绩效相对增长绩效甚至更为突出,“如果把中国的高速度增长看作奇迹,那么中国的减贫成就可以被称为奇迹中的奇迹”。③

中国实现了经济高速增长和大规模减贫,在某种程度上同时实现了“效率”和“公平”两重发展目标。由此延伸如下问题:中国为何能够做到“公平”和“效率”兼得?中国何以在经济增长背景下能够取得显著的减贫绩效,甚至创造出比增长成就更突出的减贫“奇迹”?这是在理论和实践层面均需要给予清晰解答的问题。解答该问题有助于理解中国本土化减贫战略的实施逻辑,并向其他国家提供减贫的“中国经验”和“中国智慧”。作为世界人口最多的发展中国家,中国在很长时期内存在城乡二元结构特征,“中国到目前为止的基本社会结构仍是城乡二元结构”④,“对于当代中国而言,影响贫困的最基本社会结构是城乡二元结构”。⑤立足于自身条件推进二元结构转化,是中国实现社会主义现代化的一个重要主题。二元结构转化是资源配置效率提高、从而经济增长的过程,也是城乡居民收入分配和生活状态改变的过程,因此,从二元结构转化视角来解释中国的减贫“奇迹”,是一个重要且可行的思路。本文在梳理中国减贫基本特征事实的基础上,着重探究二元结构转化影响中国减贫绩效的理论机制和经验证据,据此推演出2020年之后,中国减贫战略与二元结构转化“再衔接”的思路和政策选项。本文强调:二元结构转化是改革开放以来中国“效率”和“公平”兼得、特别是成就减贫“奇迹”的基本原因,中国减贫的“下一程”仍需持续加快推进二元结构转化。

-

1949年中华人民共和国的成立,标志着中国在中国共产党领导下开启了社会主义现代化建设的征程。新中国成立之后,中国通过实施土地改革、社会主义“三大改造”、重工业优先发展等战略推进了经济社会变迁,在生产关系层面形成了以公有制为主体的所有制、以指令性计划为特征的经济运行机制,在生产力层面则形成了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系。然而,1978年之前的计划经济体制却抑制了经济效率的提高和居民生活状态的改善,直至20世纪70年代末期,中国仍是一个人口总数庞大的低收入国家,农村贫困绝对数和相对数都居高不下。1978年以来,中国在坚持社会主义制度前提下推进了经济体制转型,由此实现了经济的持续高速增长,增强了国家的经济实力、综合国力和全球影响力,农村居民减贫脱贫也步入“快车道”。经过农村经济体制改革驱动(1978—1985年)、开发式扶贫(1986—2010年)、精准脱贫(2011年以来)等阶段之后,中国农村贫困绝对数和相对数均出现了显著下降。基于新中国成立以来的发展史,可以发现中国的减贫历程呈现出三个基本特征事实。

(一)特征事实一:减贫在全球范围取得了“奇迹般”的成就

作为世界人口最多的发展中国家,中国的减贫进展是全球反贫困事业的重要组成部分。理解中国的减贫特征,也应将之放在跨国比较的维度进行审视。2018年10月世界银行在发布的《贫困与共享繁荣2018:拼出贫困的拼图》(Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle)中,依据2011年购买力平价计算的每人每天支出水平给出了三个标准:1.9美元、3.2美元和5.5美元,它们分别对应低收入国家、中低等收入国家、中高等收入国家的贫困线。依据这个划分标准,可从两个方面探究全球化下的中国的减贫绩效:绝对数视角和相对数视角。在绝对数方面,根据世界银行的数据,1990—2015年按照1.9美元的贫困线计算,中国贫困人口从7.518亿人降至1000万人,世界贫困人口从18.893亿人降至7.367亿人,中国对世界减贫总量的贡献度为63.81%;按照3.2美元的贫困线计算,中国贫困人口从10.219亿人降至9550万人,世界贫困人口从29.203亿人降至19.365亿人,中国的贡献度攀高至94.17%。如果按照5.5美元的贫困线计算,中国贫困人口从11.159亿人降至3.728亿人,世界贫困人口从35.461亿人降至33.865亿人,中国的贡献度则达到令人难以置信的465.60%。

在相对数方面,贫困发生率反映了贫困人口在人口数量中的占比,如表1所示,1990—2016年按照1.9美元、3.2美元、5.5美元贫困线计算,中国的贫困发生率分别从66.2%降至0.5%,从90.0%降至5.4%,从98.3%降至23.9%,下降幅度远超中低等收入国家、中高等收入国家及世界的平均水平。以1.9美元贫困线为例,1990—2015年中国的贫困发生率下降了65.5个百分点,远高于同期中低等收入国家30.9个百分点、中高等收入国家39.0个百分点和世界26.0个百分点的下降幅度。贫困深度也是反映特定国家减贫进展的相对数指标。如表2所示,按照1.9美元、3.2美元、5.5美元贫困线来计算,1990—2016年中国的贫困深度分别从24.1%降至0.1%,从47.0%降至1.0%,从67.3%降至6.5%,明显超过中低等收入国家、中高等收入国家和世界的下降幅度。以1.9美元贫困线为例,1990—2015年中国的贫困深度下降了24.0个百分点,同期中低等收入国家、中高等收入国家和世界则分别下降了10.9个百分点、14.3个百分点和9.7个百分点。中国在较短时期内实现了数以亿计人口的大规模脱贫,这在人类发展史上是“奇迹般”的成就,并对世界的整体减贫事业做出了无可替代的卓越贡献。

年份 1.9美元(2011年购买力平价) 3.2美元(2011年购买力平价) 5.5美元(2011年购买力平价) 中国 中低等收入国家 中高等收入国家 世界 中国 中低等收入国家 中高等收入国家 世界 中国 中低等收入国家 中高等收入国家 世界 1990 66.2 45.1 40.7 36.0 90.0 74.8 59.9 55.3 98.3 90.0 73.7 67.1 1993 56.6 43.8 35.7 34.0 83.4 74.5 56.9 54.6 96.3 90.8 73.8 68.2 1996 41.7 39.6 27.3 29.5 72.9 72.0 50.6 51.7 92.3 90.0 71.0 67.3 1999 40.2 38.0 26.3 28.6 68.3 71.3 47.9 50.7 88.9 89.9 69.7 66.9 2002 31.7 35.2 20.8 25.5 57.7 68.9 40.3 47.2 80.6 88.6 62.6 64.1 2005 18.5 30.8 12.8 20.7 43.2 65.0 30.7 42.2 70.5 86.4 54.3 60.4 2008 14.8 27.4 9.8 18.1 34.6 61.3 23.8 38.4 60.6 84.5 45.4 56.6 2010 11.2 23.3 7.7 15.7 28.5 56.6 20.0 35.2 53.4 81.7 40.5 53.9 2011 7.9 20.0 5.7 13.7 23.5 52.9 16.8 32.8 49.2 79.7 37.4 52.2 2012 6.5 18.6 4.9 12.8 20.2 50.8 14.8 31.2 44.3 78.3 34.2 50.7 2013 1.9 17.0 2.3 11.2 12.1 48.7 10.2 28.9 36.3 77.4 29.5 48.7 2014 1.4 − − − 9.5 − − − 31.5 − − − 2015 0.7 14.2 1.7 10.0 7.0 44.3 7.5 26.4 27.2 74.8 24.4 46.2 2016 0.5 5.4 23.9 数据来源:世界银行数据库,贫困发生率指贫困人口数量与人口数的比例。 表 1 中国贫困发生率变化的国际比较(%)

年份 1.9美元(2011年购买力平价) 3.2美元(2011年购买力平价) 5.5美元(2011年购买力平价) 中国 中低等收入国家 中高等收入国家 世界 中国 中低等收入国家 中高等收入国家 世界 中国 中低等收入国家 中高等收入国家 世界 1990 24.1 14.5 14.8 12.8 47.0 34.0 29.7 26.7 67.3 54.9 45.6 41.6 1993 20.3 13.7 12.8 12.0 41.4 33.2 26.9 25.7 62.5 54.6 43.5 41.1 1996 12.9 11.9 8.7 9.8 31.7 30.7 21.4 22.9 54.0 52.6 38.5 38.8 1999 13.1 11.0 8.7 9.5 30.5 29.7 20.6 22.3 51.4 51.9 37.1 38.1 2002 10.1 9.6 6.7 8.2 24.6 27.8 16.6 20.1 43.9 50.0 31.6 35.5 2005 4.8 8.1 3.6 6.3 15.4 25.1 10.9 16.8 33.5 47.2 24.5 31.8 2008 3.9 7.0 2.8 5.4 12.4 22.9 8.4 15.0 27.6 44.8 19.6 29.1 2010 2.7 5.9 2.0 4.6 9.6 20.4 6.8 13.4 23.1 41.7 16.7 26.9 2011 1.8 5.0 1.5 4.1 7.4 18.3 5.4 12.1 19.8 39.4 14.6 25.3 2012 1.4 4.7 1.2 3.8 6.2 17.2 4.7 11.3 17.3 38.1 13.0 24.2 2013 0.4 4.2 0.6 3.3 2.8 16.1 2.7 10.2 11.7 36.8 9.8 22.6 2014 0.3 − − − 2.1 − − − 9.7 − − − 2015 0.2 3.6 0.5 3.1 1.4 14.1 2.0 9.3 7.8 34.1 7.7 21.0 2016 0.1 1.0 6.5 数据来源:世界银行数据库,贫困深度指(贫困线收入—贫困人口人均收入)*100%/贫困线收入。 表 2 中国贫困深度变化的国际比较(%)

(二)特征事实二:减贫成就主要发生在改革开放后的高增长阶段

理解中国的减贫不仅要有全球化的“空间”视角,而且要有中国社会演变的“历史”视角。1978年实施改革开放是中国现代化进程中具有转折意义的大事件,它将新中国成立以来七十多年的发展史区分为前后相继、又有差别的两个阶段。这两个阶段的经济差别在于经济体制以及经济增速。1978年之前中国实行以政府高度集权为特征的计划经济体制,表现为经济增长速度相对较低且波动较大。根据CEIC提供的数据,1953—1977年中国GDP年均增长率为6.50%,人均GDP年均增长率为4.32%,两者的变异系数分别为1.6093和2.2588。1978年之后中国逐步由计划经济体制转向社会主义市场经济体制,在体制转型的背景下,中国的经济增长绩效发生了深刻变化。1978—2019年中国GDP和人均GDP的年均增长率分别为9.45%和8.44%,变异系数分别为0.2864和0.3140,改革开放之后,中国经济呈现出更快速、更稳定的增长态势。如表3所示,1978—2019年中国人均GDP从385元增至70892元,按照平均汇率计算,2019年人均GDP达到10276美元,首次超过1万美元,并逼近12375美元这个高收入国家的“门槛线”。

年份 1978年标准 2008年标准 2010年标准 城市化率(%) 人均GDP

(元)贫困人口

(万人)贫困发生率(%) 贫困人口

(万人)贫困发生率(%) 贫困人口

(万人)贫困发生率(%) 1978 25000 30.7 77039 97.5 17.92 385 1980 22000 26.8 76542 96.2 19.39 468 1981 15200 18.5 20.16 497 1982 14500 17.5 21.13 533 1983 13500 16.2 21.62 588 1984 12800 15.1 23.01 702 1985 12500 14.8 66101 78.3 23.71 866 1986 13100 15.5 24.52 973 1987 12200 14.3 25.32 1123 1988 9600 11.1 25.81 1378 1989 10200 11.6 26.21 1536 1990 8500 9.4 65849 73.5 26.41 1663 1991 9400 10.4 26.94 1912 1992 8000 8.8 27.46 2334 1993 7500 8.2 27.99 3027 1994 7000 7.7 28.51 4081 1995 6540 7.1 55463 60.5 29.04 5091 1996 5800 6.3 30.48 5898 1997 4962 5.4 31.91 6481 1998 4210 4.6 33.35 6860 1999 3412 3.7 34.78 7229 2000 3209 3.5 9422 10.2 46224 49.8 36.22 7942 2001 2927 3.2 9029 9.8 37.66 8717 2002 2820 3.0 8645 9.2 39.09 9506 2003 2900 3.1 8517 9.1 40.53 10666 2004 2610 2.8 7587 8.1 41.76 12487 2005 2365 2.5 6432 6.8 28662 30.2 42.99 14368 2006 2148 2.3 5698 6.0 44.34 16738 2007 1479 1.6 4320 4.6 45.89 20494 2008 4007 4.2 46.99 24100 2009 3597 3.8 48.34 26180 2010 2688 2.8 16567 17.2 49.95 30808 2011 12238 12.7 51.27 36302 2012 9899 10.2 52.57 39874 2013 8249 8.5 53.73 43684 2014 7017 7.2 54.77 47173 2015 5575 5.7 56.10 50237 2016 4335 4.5 57.35 54139 2017 3046 3.1 58.52 60014 2018 1660 1.7 59.58 66006 2019 551 0.6 60.60 70892 数据来源:1978年标准:1978—1999年称为农村贫困标准,2000—2007年称为农村绝对贫困标准;2008年标准:2000—2007年称为农村低收入标准,2008—2010年称为农村贫困标准:2010年标准即现行农村贫困标准:现行农村贫困标准为每人每年2300元(2010年不变价)。2019年之前的数据来自《中国统计年鉴2019》,2019年的数据来自2020年3月6日习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话。城市化率和人均GDP数据来自CEIC数据库。 表 3 1978—2019年中国农村贫困状况的变化情况

新中国成立之后,中国共产党对现代化事业的领导,社会主义制度内涵对共同富裕目标的追求,为中国的减贫事业提供了政治、组织和思想基础。作为一个人口总量和地理规模庞大的发展中国家,中国在不同时段的发展战略、经济制度和发展绩效并不相同,减贫绩效也存在明显落差。相较于1978年之前,中国的大规模减贫主要发生在1978年之后的高增长阶段。如表3所示,按照1978年的贫困线标准,1978—2007年中国农村贫困人口从2.5亿人降至1479万人,贫困发生率从30.7%降至1.6%。按照2010年贫困线标准,1978—2019年农村贫困人口从7.7039亿人降至551万人,贫困发生率从97.5%降至0.6%。1978年中国人口数和农村人口数分别为9.6529亿人和7.9014亿人,按照2010年贫困线标准,改革开放初期农村绝大多数人口为贫困人口,计划经济时期并未出现贫困人口的显著下降,只是到1978年之后贫困人口才出现了大规模减少。按照世界银行1.9美元、3.2美元、5.5美元的标准,1990年中国贫困人口高达7.518亿人、10.219亿人和11.159亿人,而1990年中国人口总量为11.433亿人,即使在20世纪90年代初期,按照世界银行标准中国人口绝大多数仍是贫困人口,大规模减贫发生在1990年之后的经济高增长阶段。

(三)特征事实三:减贫历程与城乡二元结构转化过程相伴相随

除时空维度之外,探究中国减贫问题还必须关注经济社会的“结构”变迁。特别是,城市和农村是构成国民经济的两大部门,城乡二元对立是发展中国家的重要结构特征。作为发展中国家,中国长期以来也存在着二元结构特征,这种特征在计划经济时期甚至因人民公社制度、户籍制度、农产品统购统销制等得以固化和增强。1978年以来,中国的二元结构呈现出持续转化的基本趋势,城乡经济关系也从割裂状态走向融合阶段⑥,减贫绩效就与这种结构变迁紧密相关。中国的二元结构转化体现在产值、就业、人口结构转变等方面。1978—2019年集中在农村的第一产业增加值占比从27.69%降至7.11%,农业呈现出明显的“小部门化”趋势,经济增长对第二、第三产业的依赖程度日趋提高。1978—2019年城市就业人数占比从23.69%增至57.11%,并已成为中国劳动力就业的主体。就人口结构而言,如表3所示,1978—2019年城市常住人口占比从17.92%增至60.60%,中国已经从一个农村就业和人口占主体的国家,演变为城市就业和人口占主体的国家,产值、就业和人口结构的演变意味着工业化率、城市化率提高以及二元结构转化,这是中国在改革开放后发生的最具有典型意义的结构变迁。考虑到大规模减贫主要发生在改革开放之后,且减贫取决于农村人口的行为逻辑及国家政策,因此,中国的减贫与二元结构转化应存在某种内在关联,理解减贫“奇迹”必须关注其与二元结构转化相伴随的特征事实。

-

中国创造了减贫“奇迹”,这与经济增长和城乡二元结构转化相伴随。阐释中国的减贫发生机制,必须关注其与经济增长、城乡关系变迁的内在关系,这样才可能深刻地认识中国减贫“从哪里来、向何处去”。针对改革开放以来中国的减贫绩效,学术界存在三条解释线索:一是强调经济增长,特别是劳动力流动对减贫的主要影响。例如:周敏慧、陶然通过对评估政府扶贫投入的效果,指出“人口流动是最有效的减贫方式”⑦,樊士德、江克忠通过研究发现劳动力流动既改善了农村家庭绝对收入状况,又降低了陷入贫困的相对概率。⑧王桂文、王青、张荣也发现中国农业劳动力非农化转移显著降低了贫困发生率,对农村减贫起到了至关重要的作用。⑨张超、罗必良发现农村人力资源和土地的产权管制放松,推动了要素流动的激励和扩散效应,这是中国农村大规模减贫的最重要原因。⑩汪三贵则强调“大规模减贫的主要推动力量是经济增长,特别是农业和农村经济的持续增长,而农业和农村的经济增长又是在一系列的改革开放措施、持续的人力和物质资本积累和不断的技术进步下取得的”。⑪二是强调政府政策,特别是政府精准扶贫政策对减贫的关键作用。例如:王立勇、许明的研究显示中国精准扶贫政策具有显著的减贫效果,扶贫政策明显提高了家庭人均纯收入并降低了贫困发生率。⑫张全红、周强的研究表明精准扶贫政策显著提高了贫困户家庭的纯收入和转移支付收入水平。⑬与此关联,卢洪友、杜亦

发现中国财政再分配工具具有显著的减贫效应,财政再分配使全国的贫困广度、深度和强度均下降了20%以上。⑭三是强调经济增长和扶贫开发政策的共同作用。例如:汪三贵认为中国取得大规模减贫成就是高速经济增长和扶贫开发共同作用的结果⑮,王增文也发现中国反贫困绩效的推动因素中经济增长是主导,但随着贫困率和贫困缺口率的反弹,收入分配和再分配因素缓解贫困的贡献率将会上升。⑯

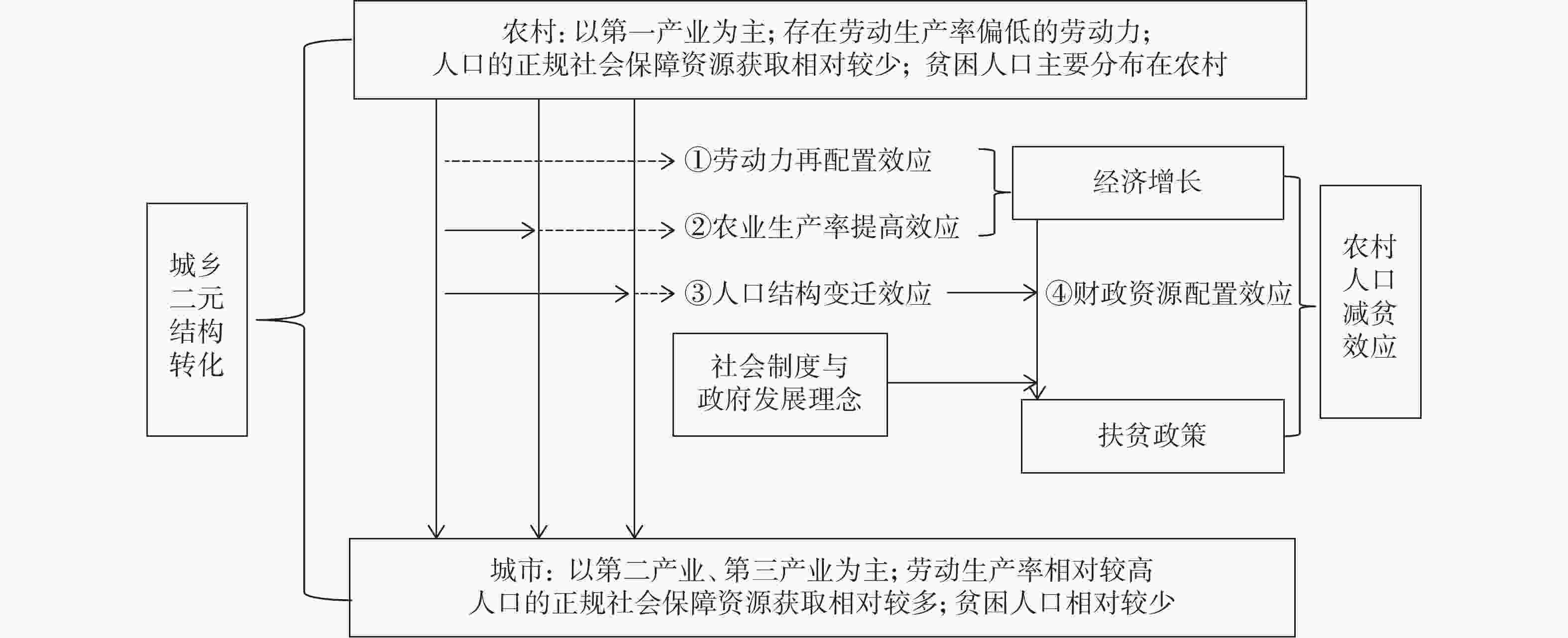

发现中国财政再分配工具具有显著的减贫效应,财政再分配使全国的贫困广度、深度和强度均下降了20%以上。⑭三是强调经济增长和扶贫开发政策的共同作用。例如:汪三贵认为中国取得大规模减贫成就是高速经济增长和扶贫开发共同作用的结果⑮,王增文也发现中国反贫困绩效的推动因素中经济增长是主导,但随着贫困率和贫困缺口率的反弹,收入分配和再分配因素缓解贫困的贡献率将会上升。⑯上述三条线索对人们理解中国的减贫发生逻辑是有益的,它们分别从市场、政府、市场—政府结合的角度阐释了减贫绩效的形成原因。然而,中国是一个存在城乡二元结构特征的发展中国家,且农村贫困是整体贫困的主体,“不论从哪个角度解释中国改革开放四十年的减贫,都无法绕开经济增长与农民收入增加这条主线”。⑰由此,这些线索存在需要进一步追问的地方,例如:改革开放以来中国的经济增长是如何发生的,它与二元结构转化存在怎样的关系?中国实施一系列的扶贫政策特别是精准扶贫政策需要哪些条件,为何针对大规模扶贫的政策并未在改革开放初期实施?经济增长和扶贫政策构成了推动大规模减贫的两种力量,这两者在何种条件下才能有机结合,二元结构转化如何影响了经济增长和扶贫政策的组合?等等。回答这些问题,必须从减贫历程的特征事实出发,在二元结构转化、经济增长和减贫成就之间形成逻辑内洽的分析框架。概括地说,改革开放以来,中国的大规模减贫是经济增长和减贫政策综合作用的结果,但经济增长和减贫政策均是在二元结构转化的背景下发生的,且二元结构转化使这两者具有前后相继、有机结合的关系,离开二元结构转化这个最具典型意义的结构变迁,来理解中国的减贫问题是不准确的。基于此,可在逻辑上提出二元结构转化推动农村减贫的内在机制(如图1所示)。

在图1中,特定国家存在着城乡二元结构对立,对立表现在产业、生产率、社会保障资源配置以及贫困人口分布等多个维度。农村以第一产业为主,存在生产率偏低的劳动力,正规社会保障资源获取较少,且拥有贫困人口的绝大多数。相对而言,城市以第二、第三产业为主,劳动生产率普遍较高,正规社会保障资源获取较多,且贫困人口相对较少。在这种背景下,减贫战略的主要任务就是大规模消除农村的贫困人口。在二元结构固化的背景下,达成这种减贫目标是一个与农村单一部门发展相伴随的自然的、缓慢的过程。然而,在二元结构转化的情形下,农村贫困人口将因多种城乡互动机制而获得收入和生活状态的改善,并有望摆脱此前的绝对贫困或相对贫困状态。二元结构转化首先表现为:城乡存在着劳动生产率的落差,农村劳动力劳动生产率及工资报酬普遍低于城市,一旦工资能够反映不同部门的要素相对稀缺程度,且不存在劳动力流动的制度障碍,则农村劳动力就会大规模、自发地流向城市,在城市和资本等要素结合从而获得更高的劳动生产率和工资报酬。这就形成了二元结构转化对减贫的第一种效应:劳动力再配置效应,这在微观层面是农村劳动力收入水平提高的过程,在宏观层面是效率提高从而经济增长的过程。进一步地,劳动力非农化流动与其他因素相结合,还会衍生出另外两种效应,从而对农村减贫产生驱动力量:一是二元结构转化不仅意味着农村劳动力的非农化流动,而且意味着城乡产品市场的紧密互动,即农村依据城市居民的需求来改变产品供给方式和产业结构形态,使农村产业从第一产业主导的传统模式走向三次产业相互融合、附加值不断提高的现代模式,而城乡劳动力再配置也导致了农村人地关系的改变,这为农村产品供给和产业形态改变提供了支撑。如此,二元结构转化对减贫就形成了第二种效应:农业生产率提高效应,这种效应对于改善留在农村人口的生活状态尤为重要。二是二元结构转化既是农村劳动力的非农化流动,也是城乡人口结构的趋势性变迁。伴随着农村劳动力大规模流向城市,部分劳动力会携家带口在城市工作和生活,甚至通过自身努力转为城市居民,部分城市也针对农村人口开放就业渠道和社会融入空间。概括地说,二元结构转化伴生着人口城市化率的提高,并由此形成对减贫的第三种效应:人口结构变迁效应。这种效应使农村人口有机会分享城市化带来的增长成果,并有助于改变城乡人口结构,使农村人口占比下降且更容易瞄准贫困人口,从而为财政资源逐渐向农村和农村贫困人口倾斜提供了有力条件。

在上述三种效应中,劳动力再配置效应使农村居民基于市场信号,通过劳动力的跨部门、跨产业、跨地区流动,获得相对于农业更高的经济回报。农业生产率提高效应则使留在农村的劳动力,因要素组合方式改变和产业结构转型而获得更高的经济回报。这两者构成了农村大规模减贫的核心机制。值得强调的是,劳动力再配置效应和农业生产率提高效应,意味着劳动力、土地、资本等要素在市场机制作用下,因流动性增强而形成了新的组合方式,这在宏观层面会激发和释放巨大的增长潜力,发展中国家的经济增长通常是一个二元结构转化、从而产生劳动力再配置效应和农业生产率提高效应的过程。经济增长意味着“做大蛋糕”,与增长相伴随的是国家财政动员能力的增强,这为政府“分配蛋糕”、实施更有公平指向的转移支付提供了物质基础。然而,物质基础并不等同于政府必然实施减贫政策,只有物质基础与其他两种力量相结合,才能导致政府采用倾向于贫困人口的财政配置方式:一是前文提及的人口结构变迁效应,即伴随着二元结构转化,人口结构出现了城市化率提高、农村人口占比下降的趋势。与二元结构转化关联的劳动力流动也充当了“筛选”功能,即具有较高内生能力的劳动力往往更有条件选择非农化流动,政府可据此精确识别出因地域、个体原因形成的农村贫困人口。这使得政府更有条件瞄准“小部门化”的农村群体,以及地域性和个体化的农村贫困人口,实施倾斜性的财政转移支付以解决贫困问题。二是二元结构转化以及与此伴随的经济增长,可使大多数农村居民分享增长的成果,但难以确保所有的农村低收入者能获得生活水平的同步改善。事实上,由于体制转型及个体特征等因素,收入分配问题可能会更显著地凸显出来,部分农村人口仍可能处在绝对贫困或相对贫困状态。在这种背景下,社会制度、发展理念以及政府政策对减贫绩效就具有重要作用。以单纯追求增长为导向的国家,会基于市场选择逻辑而容忍收入分配差距的扩散,其解决贫困问题的举措也就乏善可陈。然而,以追求生产力发展和共同富裕为目标的国家,则会在二元结构转化带动经济增长的背景下,将解决发展的不平衡问题放在更关键的位置,并依靠国家力量将增长之后的财政资源向农村贫困人口倾斜以达成大规模减贫绩效。在这个意义上,二元结构转化会对减贫形成第四种机制:财政资源配置效应。这种效应不仅取决于二元结构转化带来的经济增长及人口结构变迁效应,而且取决于国家的社会制度、发展理念以及政策安排。显然,将经济增长和扶贫政策两者有机结合,才能最终达成农村贫困人口的大规模下降,而经济增长和扶贫政策均与二元结构转化紧密相关,且扶贫政策只有在经济增长、人口结构变迁以及强调共享理念的情形下才可能被有效实施。

-

城乡二元结构转化通过劳动力再配置效应、农业生产率提高效应、人口结构变迁效应和财政资源配置效应而影响减贫绩效,前两者意味着经济增长、后两者则体现为扶贫政策,经济增长和扶贫政策的前后相继、相互结合是贫困人口大规模脱贫的基本原因。这为深刻认识中国减贫“奇迹”的发生逻辑提供了理论依据。从实践角度看,上述影响机制可以得到中国经验证据的有力支持。

第一,就劳动力再配置效应而言,以1978年安徽小岗村实施“大包干”为标志,中国农村经济体制开始从人民公社制转向家庭联产承包责任制,由此,农民不仅因获得土地承包经营权而激发出巨大的农业生产活力,而且因获得劳动力使用的自主权得以社会化再配置。在这一背景下,农村劳动力出现了大规模、持续化的非农化趋势,此前城乡相互割裂、商品和要素受到强制性阻隔的状态被打破,中国以劳动力流动为核心机制开启了二元结构转化进程。1978年以来,中国城乡间的劳动力再配置表现为就业人数在城乡和产业间的结构变迁。根据CEIC提供的数据,1978—2018年中国乡村就业人数占比从76.31%降至44.04%,年均下降0.79个百分点,这超过1952—1977年间年均下降0.43个百分点的水平,2014年之后,中国就业格局已经由以农村就业人数占主体转变为以城镇就业人数占主体。同期,第一产业占乡村就业人数的比重从92.43%降至59.29%,年均下降0.81个百分点,农村劳动力就业出现了显著的多样化、多元化态势。农村劳动力首先流向农村内部、本地化的非农产业,这表现为乡镇企业就业人数的快速攀升,1978—1996年乡镇企业就业人数从2827万人增至1.35亿人。20世纪90年代中期之后,伴随着户籍制度的放松以及民营企业、外资企业的发展,更多的农村劳动力开始选择跨城乡、跨地区流转,这表现为农民工特别是外出农民工规模的快速增长,2019年底农民工和外出农民工的数量分别达到2.91亿人和1.74亿人,农民工就业主要集中在制造业、建筑业和城市生活性服务业等领域。

在市场经济体制下,农村劳动力总是从低生产率领域转向高生产率领域、从低收入部门转向高收入部门,这推动了宏观层面的经济增长和微观层面的劳动者收入水平提高。中国二元结构转化和农村劳动力流转,也带来了宏观层面的经济增长,已有研究显示,农村劳动力流动是中国经济增长的重要源泉。⑱在微观层面,农村劳动力流转深刻改变了农民的收入水平及结构。在劳动力再配置背景下,中国农民收入具有三个基本特征:一是收入水平呈现出快速增长态势,根据《中国统计年鉴2019》的数据,1978—2018年农民人均可支配收入从133.6元增至14617.0元,如果将1978年赋值为100,则2018年农民人均可支配收入指数为1945.3,超过同期城镇居民人均可支配收入的增长指数1627.6。二是收入结构从家庭经营性收入主导转向工资性收入主导。1978年以来伴随着农村劳动力的非农化流动,农民收入中工资性收入的占比在提高,而家庭经营性收入的占比在下降。根据CEIC提供的数据,从农民人均纯收入的角度看,1983—2013年工资性收入占比从18.56%增至45.25%,家庭经营性收入占比从73.50%降至42.64%。从农民人均可支配收入的角度看,2013—2018年工资性收入占比从38.7%增至41.0%,经营净收入占比从41.7%降至36.7%,2015年之后工资性收入取代经营净收入而成为农民人均可支配收入的首要来源。三是农民经营净收入对第一产业(农林牧渔业)、特别是农业的依赖程度渐趋下降。2013—2018年在农民人均可支配收入中,经营净收入的比重从41.7%下降至36.7%,由于第二产业相对稳定而第三产业有所提高,因此,经营净收入比重下降主要源于第一产业经营净收入占比下降,其比重从30.1%降至23.9%,其中农业比重从22.9%降至17.8%。概言之,1978年以来中国二元结构转化首先表现为农村劳动力非农化流动,这导致了经济高速增长、农民收入水平提高和收入结构变化,这表明劳动力再配置效应是突出的,特别是,工资性收入占比提高意味着二元结构转化是显著改善农民收入的重要动因。

第二,就农业生产率提高效应而言,农业通常是农村劳动力从事的首要产业,农业生产率提高可以增加农民的经营性收入,扩展农村劳动力在城乡和产业的选择空间,从而成为推动经济增长和改善农民生活的重要机制。从农业生产率与减贫的关联角度看,相对于其他农村居民,农村贫困人口对农业经营的依赖程度更高。根据《中国农村贫困监测报告2019》,2018年在中国农村贫困地区从业人员中,第一产业从业人员占比为66.3%,高于整体农村的第一产业从业人员占比55.8%。2018年经营净收入、第一产业经营净收入占农民人均可支配收入的比重分别为36.7%和23.9%,而占贫困地区农民人均可支配收入的比重分别为37.5%和26.9%。可见,产业发展为中国大规模减贫提供了直接驱动力⑲,而以农业为主的第一产业增长发挥了更突出的减贫作用。⑳1978—2018年中国第一产业劳动生产率(第一产业增加值/第一产业就业人数)从359.65元/人增至31960.32元/人,增速远超过1952—1977年从198.01元/人增至321.13元/人的程度。改革开放以来中国农业劳动生产率出现了快速增长态势,这使得农民可获得更高的农业经营收益,并能够大规模摆脱此前的贫困状态。

农业劳动生产率提高在二元结构转化条件下才能充分实现,这是因为:在二元结构转化情形下,城市居民需求为农村的产品供给和产业转型提供了拉力,从而使农民因产品附加值和投入回报率的走高而获益。改革开放以来,中国农业产业结构发生了重大转变,即从种植业为主转为农林牧渔全面发展,种植业内部则从粮食种植为主转为粮经饲协调发展。根据CEIC提供的数据,1978—2018年农业产值占农林牧渔产值的比重从79.99%降至54.11%,而牧业占比从14.98%增至25.27%,渔业占比从1.58%增至10.68%。此外,粮食播种面积占农作物播种面积的比重从80.33%降至70.55%,而经济作物和特色作物的播种面积占比却在攀高。在二元结构转化背景下,农村中的人—地关系进一步发生变化,农业要素组合方式得到进一步优化,农业经营逐渐走向适度规模、密集使用资本和技术的新业态,这也为农业生产率提高提供了支撑条件。1978—2018年第一产业就业人数人均农作物播种面积从7.95亩/人增至12.28亩/人。根据第三次全国农业普查数据,2016年中国耕地规模化(南方省份50亩以上、北方省份100亩以上)耕地面积占全部耕地耕种面积的比重为28.6%,全国规模农业经营户达到398万户,规模农业经营户农业生产经营人员达到1289万人。总之,二元结构转化通过影响农村产业结构和要素组合方式,导致中国产生了农业生产率提高效应并由此推动了农村减贫进程。

第三,就人口结构变迁效应而言,二元结构转化意味着农村劳动力的非农化流转,也意味着农村人口的城市化迁移。无论是农村劳动力个人外出、还是举家外出,均会因人口结构变迁效应而对中国农村减贫产生影响。改革开放以来,农民工是中国农村劳动力非农化流转的主要方式,而以农民工为代表的城乡结构变动具有多重特征。例如:外出农民工的个人外出、举家外出均呈增长态势,根据CEIC提供的数据,2008—2014年中国外出农民工从1.40亿人增至1.68亿人,而个人外出农民工从1.12亿人增至1.32亿人,举家外出农民工从2959万人增至3578万人,其中举家外出农民工对人口城市化率增长更具有推动作用。此外,外出农民工在年龄、地区及受教育程度等方面与一般农村劳动力有区别,中青年、受教育程度较高、主要流向东部地区是中国外出农民工的“基本画像”。根据CEIC提供的数据,2018年中国农民工的平均年龄为40.2岁,其中处在21—30岁、30—40岁、40—50岁年龄段的农民工占比分别为25.2%、24.5%、25.5%。2018年农民工受教育程度为初中、高中、大专及以上的占比分别为55.8%、16.6%和10.9%,农民工的受教育程度优于整个农民群体的受教育程度。此外,东部沿海地区是农民工的主要流入地,2017年在长三角、珠三角务工的农民工分别为5387万人和4722万人,两者合计占当年外出农民工数量的58.8%。

从农民工的特征出发,改革开放之后中国城市化率出现了快速增长态势。按照常住人口计算,1978—2019年城市化率从17.92%增至60.60%,2011年城市化率首次突破50%。经过近百年的结构变迁,中国的城乡关系终于在2003—2010年期间出现革命性的跃迁,并从乡土中国进入城乡中国阶段。㉑按照户籍人口计算,1980—2019年城市化率也从16.64%增至44.38%,农村人口持续下降并在常住人口的占比低于一半,这不仅意味着更大规模的社会群体可以分享城市化带来的增长成果,而且意味着政府更有条件针对农村居民实施支持和反哺政策。考虑到农民工的群体特征以及工资性收入在农民收入中的主体作用,进行城乡流动的农村劳动力往往收入水平较高,这在某种程度上为识别农村贫困人口提供了“筛选”机制,即年龄偏大、受教育程度较低且地域等因素严重制约社会流动的群体,往往是扶贫政策需要关注和瞄准的重点人群。在二元结构转化和农村劳动力流动的前提下,中国有条件更精准地识别农村贫困人口并采取更具针对性的扶贫措施。依据2013年贫困人口建档立卡时的数据,中国贫困地区和人口的基本情况是:14个集中连片特困地区、832个贫困县、12.8万个贫困村、近3000万户、7017万贫困人口。㉒《中国农村贫困监测报告2019》也显示:按照现行国家农村贫困标准测算,2018年东部、中部、西部贫困人口占全国农村贫困人口的比重分别为8.8%、36.0%、55.2%,老人和儿童贫困发生率相对较高,户主受教育程度为文盲、小学、初中、高中及以上的贫困发生率分别为6.5%、2.4%、1.2%和0.9%。显然,农民工与农村贫困人口的群体特征具有极强的“镜像互补”特征,二元结构转化确实因人口结构变迁效应使得扶贫政策更具瞄准性。

第四,就财政资源配置效应而言,1978年以来,伴随着二元结构转化导致的劳动力再配置效应和农业生产率提高效应,中国经济保持了高速增长态势,经济增长进一步显著增强了国家财政资源动员水平,这为瞄准发展进程中的低收入者,特别是农村贫困人口,实施财政转移支付以及增加公共产品供给提供了强大力量。1978—2019年中国财政收入从1132.26亿元增至11.04万亿元,42年增长了168.14倍,这远超过1950—1977年增长14.07倍的水平。伴随着二元结构转化背景下的农村劳动力流转,农村难以充分分享增长成果的贫困人口成为需要高度关注的群体,不平衡不充分发展问题取代落后的社会生产而成为新时代社会主要矛盾的瓶颈,城乡之间的不平衡发展、农业农村的不充分发展问题则亟待回应。在这种背景下,中国不仅通过全面取消农业税、实施新农合和新农保、加快农业供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略等改变城乡关系,而且实施了更具瞄准性也更具有效性的扶贫政策,改善城乡关系以及实施扶贫政策均以财政资源大幅度增长、财政资源配置方式改变作为前置条件。

从2013年开始,中国实施了以“精准识别、精准帮扶、精准管理、精准考核”为特征的精准扶贫政策。精准扶贫政策与财政资源配置效应不可分割,例如:《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》明确提出“两不愁、三保障”扶贫目标,即“到2020年,稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房”。十八届五中全会则提出到2020年中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困的目标。在此背景下,中国用于解决农村贫困问题的财政投入力度在逐步增强,中央扶贫专项的年均扶贫投入1986—1993年为58.4亿元,1994—2000年为177.4亿元,2001—2010年为204.4亿元。㉓根据财政部发布的数据,2011—2019年中央财政专项扶贫资金投入分别为270亿元、332亿元、394亿元、423亿元、460.95亿元、660.95亿元、860.95亿元、1060.95亿元和1260.95亿元,年均518.09亿元。财政支持不仅显著改善了农村特别是贫困地区农村的基础设施和公共服务供给水平,而且导致了农民特别是贫困农村人口的收入的显著变化。2013—2019年农民人均转移净收入由1647.53元增至3298.00元,占人均可支配收入的比重由17.47%增至20.59%。根据《中国农村贫困监测报告2019》,2018年贫困地区农民人均可支配收入中,转移净收入占比为26.21%,低收入组、中低收入组的占比更是达到42.48%和30.91%。农村人口、农村贫困地区人口、农村贫困地区低收入人口的转移净收入占比依次增加,说明中国的二元结构转化确实产生了财政资源配置效应,以财政转移支付为载体的扶贫政策对农村大规模减贫起到了驱动作用。

-

1978年以来中国创造了减贫“奇迹”,与逻辑推演一致,中国的城乡二元结构转化产生了劳动力再配置效应、农业生产率提高效应、人口结构变迁效应和财政资源配置效应,与此关联的经济增长和扶贫政策形成了巨大的减贫成就。二元结构转化是中国减贫的主要驱动力量。值得强调的是,二元结构转化能否进行、能否形成经济增长和扶贫政策的有机结合,与特定的社会结构和制度安排相关。中国二元结构转化之所以能够取得显著优于其他国家的减贫成效,就是因为中国的社会制度有利于上述四种效应的充分发挥。中国的社会主义制度以解放和发展生产力、实现共同富裕为本质特征,中国共产党领导则为动员各种力量实现发展目标提供了政治基础和组织保障。改革开放之前,中国依靠国家力量恢复了经济秩序并形成了独立完整的工业体系。改革开放之后,为了解决落后的社会生产这个作为社会主要矛盾的瓶颈问题,中国实施了改革开放战略,在经济体制转型背景下,农村人民公社制转向家庭联产承包责任制,农产品统购统销制转向市场化流通体制,户籍制度的就业管制功能开始逐步放宽,企业所有制也从公有制“一统天下”转向多种类型共同发展。经济体制转型使城乡形成了数以亿计的微观经济主体,并使其可以依据价格机制进行城乡间的商品交换和要素流动,这为二元结构转化、进而产生减贫效应提供了制度条件。同样地,在经济增长的前提下,社会主义制度使中国高度关注发展中的不平衡、不协调、不可持续问题,将增长导向的发展观转为“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,并依靠政府的宏观调控和公共产品供给功能解决分配问题,而社会主义制度也使中国可利用“五级书记抓扶贫”等组织优势来切实推行精准扶贫政策。总之,二元结构转化通过四大效应形成减贫“奇迹”,这些效应发挥与中国的社会主义制度以及改革开放之后的经济体制转型密不可分。

改革开放以来的二元结构转化使中国创造了减贫“奇迹”,2020年底中国将实现全面脱贫目标,农村绝对贫困问题将得以彻底解决。然而,“现有标准下的绝对贫困问题的解决并不意味着今后不再有贫困问题,也不意味着反贫困的终结”。㉔它只意味着减贫战略站在新的起点,并面临新的目标。这是因为:部分脱贫人口对外部资源具有较强依赖,依托自身能力形成“造血”功能和脱贫长效机制还不突出,这意味着其面临着脱贫的“脆弱性”和返贫的“风险性”。㉕中国现行贫困线是按照2010年不变价计算的每人每年收入2300元,这低于世界银行定义的中低等收入国家贫困线(2011年购买力平价计算每人每天支出3.2美元),以及中高等收入国家贫困线(2011年购买力平价计算每人每天支出5.5美元),“我国现行贫困标准处于中等偏下水平,且与发达国家的贫困标准差距较大,即使相比中等收入国家水平也不高”。㉖按照现行国家标准,中国在2020年解决绝对贫困问题之后,减贫战略将转向更复杂的相对贫困问题,解决相对贫困问题需要改变贫困人口识别机制,更加凸显微观主体的内生能力和长效机制建设,不能将解决绝对贫困问题的方案直接移植到解决相对贫困之中。此外,中国二元结构转化也为新时代的减贫战略提出了更高要求,例如:伴随着农村劳动力非农化流动和城市化率的攀高,贫困人口在城乡的分布结构会发生变化,城市相对贫困问题开始成为减贫战略新的关注点。在农村内部,农民的分化特征日益加剧,收入差距逐渐拉大,2000—2013年农民人均纯收入中,高收入户和低收入户的收入差距从6.47倍增至8.21倍,2014—2019年农民人均可支配收入中,高收入户和低收入户的收入差距从7.41倍增至9.29倍。农村老龄化率急速提高并超过城市,1997—2018年农村65岁以上人口占比从6.75%增至13.84%,而2018年全国老龄化率为11.9%,农村收入差距拉大且老龄化率快速攀高,为农村贫困人口形成脱贫内生动力带来了新挑战。

以2020年打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会为分界点,中国的减贫战略将进入“下半程”,即以激发微观主体的内生动力为主线,将政府集中式的帮扶政策转向更具常规性、持续性的长效机制,以此解决城乡居民的相对贫困问题。在重点解决相对贫困的新阶段,贫困人口由集中于农村转向分布于城乡,特别是,部分进城务工人员因制度性和个体性因素,短期内存在着无法真正融入城市的困难,容易成为城市相对贫困人口。尽管如此,二元结构转化仍通过劳动力再配置效应、农业生产率提高效应、人口结构变迁效应和财政资源配置效应影响减贫成效。区别在于,在解决相对贫困阶段,劳动力再配置效应既发生在城乡之间,也发生在城市内部户籍人口和外来人口之间,财政资源配置效应的对象也从农村绝对贫困人口转向城乡相对贫困人口。二元结构转化及对减贫的影响与社会制度和经济体制转型紧密相关,解决相对贫困问题,应充分发挥社会主义制度和党的领导的强大制度优势,不断增强经济增长和扶贫政策之间的协同功能。特别是,应使市场在资源配置中起决定性作用,以此推动经济增长并形成减贫的坚实基础;更好地发挥政府的作用,以此提高扶贫政策的针对性、操作性和有效性。在减贫战略的“下半程”,中国不是要放弃或延迟二元结构转化,而是要调整完善政府—市场关系,加快推进更深层次、更广范围的二元结构转化。这是一个减贫战略与二元结构转化“再衔接”的过程,也是一个通过加快二元结构转化来回应减贫新目标的过程。

在解决城乡相对贫困的新阶段,中国实现减贫战略与二元结构转化的再衔接,可以考虑如下思路和政策取向。一是动态形成贫困群体的认定标准。精确识别相对贫困群体是新时代中国实施减贫战略的前提,相对贫困人口是一个伴随整体居民收入提高、收入分配状况变化而变化的概念。世界银行在刻画贫困状况时,除了1.9美元、3.2美元和5.5美元三个贫困线之外,还提出了另一种贫困认定方法:即收入最低的40%人口的人均收入(或支出)水平,这可视为识别和判定相对贫困人口的依据。按照该标准,2013年、2016年中国相对贫困线分别是3.92美元、4.99美元(2011年购买力平价)。中国可借鉴这种思路,将收入最低某比例(例如:30%)的人口的人均收入、或人均收入中位数的某比例(例如:40%)作为相对贫困线。这有助于动态地识别相对贫困群体,并形成城乡统筹的系统化减贫方案。二是将增强贫困人口的人力资本作为减贫的核心机制。解决相对贫困主要应增强贫困人口的内生能力,而人力资本是贫困人口内生能力的主要来源。为此,中国应进一步增强针对低收入群体的教育和培训投入,在巩固基础教育成果的基础上,将职业教育和培训放在更为重要的位置,为低收入者参与职业教育和培训提供更多政策支持。进一步增强劳动力和人口的流动性,依托信息化和基础设施建设,促使城乡、城际、农村之间的人口流动性得以提高,促使劳动力有机会配置到对其评价更高的领域。在这个意义上,加快推进二元结构转化、促使农村劳动力流转从规模主导转向质量导向,对中国减贫绩效仍具有驱动作用。三是深化户籍和金融制度改革以推进城乡要素双向流动。农村人口进城从事非农产业,很可能面临着因融入困难而导致的城市相对贫困,中国二元结构转化的重心应从农村“走得出”转向城市“留得住”。为此必须加快户籍制度改革以解决农村人口“市民化”问题,加快放开大城市和中小城市的落户条件,并探索特大城市和超大城市户籍制度改革的有效方式。二元结构转化不仅意味着农村劳动力非农化,而且意味着城市要素与农村产业广泛结合,为此应深化要素市场化改革,加强对要素所有者的产权保护力度,激励城市资本、技术、管理、信息、数据等要素下乡,在农村要素组合效率提高的基础上解决农村贫困问题。四是以土地制度改革为载体实现减贫战略和乡村振兴战略的有效衔接。土地制度对农村经济发展和人口脱贫具有直接影响,今后农村仍可能是相对贫困人口较为集中的地方。解决农村相对贫困问题,要将强调长效机制的减贫战略与凸显持续性的乡村振兴战略结合起来,为此应加快推进耕地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革,试行并推广宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”改革,加快建设城乡统一的建设用地市场。以土地的社会化配置为牵引,使农村土地与资本、技术、信息等要素有机结合起来,以提高农村产品的服务业功能和产品的附加值水平。这是农村贫困人口生活水平提高的过程,也是乡村振兴战略中产业兴旺实现的过程。五是增强社会保障制度在减贫战略中的“兜底”功能。任何时候均可能存在因个体因素导致的相对贫困,减贫政策应避免社会成员掉落到维持生存水平线之下,同时避免社会成员产生对外部资源的“依赖”。中国应借鉴国外普遍实施的“有条件现金转移支付”(CCTs),明确受益人在接受贫困救助时需承担某些家庭义务和履行寻找工作的承诺㉗,这对规避扶贫政策“反向激励”、扶贫资源“福利化”是重要的。此外,中国更应关注城乡二元社会结构格局,将加快二元结构转化从经济领域拓展到社会领域,加大农业农村的基础设施投资力度,加大农民基本教育、基本医疗、基本养老等基本公共产品的供给保障,逐步提高城乡公共产品配置的均等化程度,增强社会保障对贫困人口的保护功能,进而依靠内生能力增强和社会保障资源“兜底”的协同来有效解决相对贫困问题。

城乡二元结构转化视域下的中国减贫“奇迹”

- 网络出版日期: 2020-09-21

摘要: 减贫是新中国成立以来中国现代化进程的重大主题。中国的减贫历程呈现出三个特征事实:减贫在全球范围取得了“奇迹般”成就,减贫成就主要发生在改革开放后的高增长阶段,减贫历程与城乡二元结构转化过程相伴随。为此应在二元结构转化、经济增长和减贫成就之间形成逻辑内洽的分析框架。在逻辑推演层面,二元结构转化通过劳动力再配置效应、农业生产率提高效应、人口结构变迁效应、财政资源配置效应影响农村减贫,前两者意味着经济增长,后两者则体现为扶贫政策,经济增长和扶贫政策相结合是形成减贫绩效的主要原因。二元结构转化影响减贫的四种效应能够得到中国经验证据的支持,中国的社会主义制度及改革开放后的经济体制转型为效应发挥提供了制度基础。2020年之后,中国减贫战略将进入“下半程”,即应依靠常规方式和长效机制的构建来解决城乡相对贫困问题,这在发展思路和政策取向上需要推动减贫战略与二元结构转化的再衔接。

English Abstract

The “Miracle” of Poverty Reduction in China from the Perspective of Urban-rural Dual Structure Transformation

- Available Online: 2020-09-21

-

Keywords:

- poverty reduction strategy /

- urban-rural dual structure transformation /

- labor force reallocation effect /

- economic system transformation

Abstract: Poverty reduction has been a major theme in China’s modernization process since the founding of the People’s Republic of China. This paper points out that the process of poverty reduction in China presents three characteristics: China has achieved “miraculous” poverty reduction achievements in the global scope, the achievements of poverty reduction mainly occur in the high growth stage after the reform and opening up, and the process of poverty reduction is accompanied by the transformation of urban-rural dual structure. The transformation of dual structure affects rural poverty reduction through labor force reallocation effect, agricultural productivity improvement effect, population structure change effect and financial resource allocation effect. The first two effects mean economic growth, and the latter two effects are embodied in poverty alleviation policies. The four effects of dual structure transformation on poverty reduction can be supported by China’s empirical evidence. China’s socialist system and economic system transformation after reform and opening up provide the institutional basis for the effects. After 2020, China’s poverty reduction strategy will enter the “second half”, that is, relying on conventional ways and long-term mechanism construction to solve the problem of urban and rural relative poverty. In terms of development ideas and policy orientation, we need to promote the re-convergence of poverty reduction strategy and dual structure transformation.