-

在为数众多的自然灾害中,“旱灾”是一种具有特殊属性的灾害形态。“旱灾”的成灾过程十分漫长,对其发展演化的阶段性更需要人为加以定义,因此存在“气象干旱”“农业干旱”等不同标准体系。我们在历史文献中看到的“旱灾”,首先作为一种历史表述而存在;无论讨论历史“旱灾”本身抑或揭橥历史“旱灾”背后的社会文化现象,都必须首先对“旱灾”表述的成因与特点进行分析。①另一方面,灾害已经是当前学界观察社会生活、社会结构的重要窗口,相似的灾害会因不同的社会特性与经济发展水平呈现出截然不同的社会后果。例如清代淮河流域与太湖平原在同样面对干旱威胁时,其迥不相侔的遭遇可谓众所周知。②因此,在讨论“旱灾”话语时,对其地域属性的分析不能忽视。河西走廊西部是中国西北边疆历史悠久的农业区,气候干燥少雨,农业生产完全依赖内陆河水灌溉。民国中后期至中华人民共和国初期,该区域水利现代化历程正式开启,社会亦发生深刻变化。③此时,大量有关“旱灾”的表述亦相伴出现于各类文献中,本文即围绕这些表述展开相关研究。全文因强调“旱灾”作为一种历史表述的地位,故全部加引号以示提醒。

河西走廊系指位于甘肃黄河以西的“东南—西北”向狭长地域,全长约1000千米。走廊南部边缘为最高海拔近6000米的祁连山脉,北缘则分布有统称为“走廊北山”的不连续中低山系,大体与祁连山脉平行。从走廊东部到西部,分属石羊河、黑河与疏勒河三大水系,其中黑河第一大支流讨赖河与疏勒河第一大支流党河因水量丰沛且灌区独立往往被单独划出,与石羊河、黑河干流、疏勒河干流一起并称为河西走廊五大流域。这些河流的上游皆蜿蜒于祁连山山地,地势高寒,人口稀少;中游则位于平原区,分布有肥沃绿洲,自古即是河西走廊的主要农业区与主要人口聚居区,下游尾闾地区则形成以湿地、湖泊景观为主的生态系统,居延海即为其中最著名者。其中石羊河、黑河干流以及讨赖河切穿北山山地,其下游地区今日亦有大面积垦殖区域存在。

自西汉设立河西四郡以来,河西走廊在历代边防与中外交通中的重要地位已为人所熟知。从这两个角度出发,河西走廊经常被作为统一的区域加以分析研究。然而从环境与人文角度加以细致考察,河西走廊其实可以划分为东部与西部两个存在重大差别的区域,大体可以今日之高台、临泽为分界,东部包括石羊河流域与黑河干流的张掖、临泽绿洲,西部则包括黑河干流的高台绿洲及其下游的鼎新灌区以及讨赖河流域、疏勒河干流以及党河流域全部。今日走廊东部地区以武威、张掖为主要城市,自东汉至清分别为凉州(府、卫)、甘州(府、卫)治所,绿洲面积广大且分布连续,人口稠密,其中凉州是汉唐间著名都会;走廊西部地区以酒泉、敦煌为主要城市,自东汉至清分别为肃州(卫)、沙州(卫)治所,绿洲面积局促且分布稀疏,且自张掖以西开始出现流沙景观,人口密度明显较东部明显为少。早在青铜时代,走廊东西部已分属不同的考古文化类型,东部属沙井文化,西部属四坝文化;前者可能与匈奴有关,后者则因其青铜器型与成分的独特性而与新疆、中亚诸考古文化关系密切。④至唐代,时人已认识到走廊东西部存在重大差异,有所谓“秦陇之西,人户渐少;凉州已去,沙碛悠然”的说法,一个“渐”字精辟地写出了从走廊东部到西部人口密度递减的情形。⑤日本学者前田正名将唐代河西走廊东、西部分为两个区域,即是“从地形、气候、雨量、植物景观等综合地进行划分”的结果,而“极端干燥”则是其对河西走廊西部的核心定义。⑥

明清时期,河西走廊东西部的差异则因为地缘政治原因而扩大。河西走廊东部的凉州、甘州城邑恢宏、人文昌盛,曾出现道光朝两江总督牛鉴这样的知名人物;最近地方学者根据甘肃巡抚元展成于乾隆六年清理田赋时将地亩分为“金、银、铜、铁”四等的划定,认为民国时期所谓“金张掖、银武威”之民谚盖由此肇源,甘、凉二地早已被视为甘肃全省的膏腴之地而承担较重的赋税。⑦与之相对应,走廊西部的社会经济发展水平则大为逊色。明代放弃对嘉峪关以西土地的直接控制,疏勒河干流与党河流域的玉门、敦煌等地完全仅有若干羁縻卫所存在,城邑荒残、绝无编户。讨赖河中游的肃州作为西北边防体系的末梢,有“地狭民贫”“孤悬绝域”之谓⑧,长期笼罩在浓厚的军事气氛中,而讨赖、黑河两河下游的今金塔地区则因地处边墙之外而少有持续开发。⑨直至康熙末期,清廷开始考虑对西域用兵,遂在河西走廊西部地区移民屯田,并在嘉峪关外设置卫所。直至乾隆中期最终完成平准大业后,今日河西走廊西部的敦煌、瓜州(清中叶至本世纪初称安西)、玉门、金塔四县政区及基本灌区规模方始成型。乾隆三十七年之后,河西走廊形成东部属甘凉道(下辖凉州府与甘州府)、西部属安肃道(下辖肃州直隶州与安西直隶州)的基本政区格局。⑩

河西走廊西部地区深居内陆,干燥少雨,发生“旱灾”似乎是不足为奇的。然而有研究者根据袁林《西北灾荒史》中的资料排比进行定量分析,认为“明清时期河西走廊干旱灾害在空间上存在从东到西逐渐减少的的趋势”,河西走廊西部地区发生旱灾的次数明显低于东部,酒泉地区平均每15.1年发生一次旱灾,武威地区则为9.19年。⑪如果综合水文与灌溉制度等因素来进行考察,这一结论完全可信,详见本文第二节,虽然明清河西走廊东西部地区经济文化发展不平衡、不同步导致历史文献的时空积累存在极大的不对称性,主要依靠实录、方志等文献进行“旱灾”统计存在一些局限。然而多种历史文献表明,河西走廊西部地区在1932年之后似乎进入到了一个“旱灾”频发甚至陷入“长期旱灾”的时期,“干旱”作为一种“灾情”的表述频繁出现。从19世纪60年代中期回民起义爆发至1931年蒋、冯在西北最后较量的“雷马事变”爆发,甘肃不时为战乱摧残、河西地区社会破坏严重。1932年,南京国民政府任命邵力子为甘肃省主席,河西走廊逐步开始恢复秩序,亦开始水利现代化的初步历程。⑫在1932至1949年间,河西走廊西部旱灾的相关表述可以分为四种主要类型,简略梳理如下。

第一种“旱灾”表述出自地方官员,一般与申请赈灾、请求拨款、处理水利纷争有关。进入民国后,河西走廊西部政区几经调整,于1929后全部并入甘肃省第七行政督察区,辖党河流域的敦煌县与肃北设治局、疏勒河干流的安西县与玉门县、讨赖河流域的酒泉县与金塔县以及黑河干流的高台县与鼎新县八个县级行政单位,其中七区专员驻酒泉。收藏于酒泉市档案馆的民国第七区档案中颇多此类文件,如1939年安西县长以该县局部地区遭遇洪灾要求赈济的报告云:“自(民国)二十年来几无岁不旱,民众穷困流离,不料今夏复遭此巨潦之灾,安土者已无生理。”⑬1948年鼎新县长就鼎新与高台三清渠争水事向七区专员上报云:“自(民国)三十二年以来黑河水量不敷,如彼再开水口,频年灾情将不可收拾。”⑭还有些官员会在报刊上撰文谈论旱灾,如时任金塔县长周志拯于1934年发表《甘肃金塔县概况》一文云:“近十年来,连遭亢旱,蒙沙南迁,天灾人祸,纷至沓来,以致民不聊生。”⑮又如时任金塔县建设科长张文质于1948年发表《金塔的沙害》一文云:“金塔的连年旱灾中,沙害实在引起了雪上加霜的效果。”⑯

第二种“旱灾”表述出自地方民众,主要体现于由地方士绅领衔撰写的呈文中,集中于三个主题,即蠲免赋役、申请接济与裁处水利纠纷。蠲免赋役如玉门县各界代表于1937年上书第七区专员,以“垒(累)年亢旱,民力穷竭、流亡日滋”为由,要求政府减少摊派修筑兰新公路之民工数量;⑰申请接济者如酒泉夹边沟民众于1948年上书第七区专员,以“民沟遭旱灾数年,民之穷苦已达极点”为由,请求政府接济民工口粮以便早日完成夹边沟水库工程⑱;要求裁处水利纠纷者如酒泉民众于1940年上书七区专员,自称“近年马营(河)流域之中寨、盐池等地,已因旱灾无人矣”,强烈要求停止向金塔“均水”。⑲

第三种“旱灾”表述出自新闻记者、旅行者之手,这些作者多来自外地,对地方情况仅有走马观花的了解,记录难免有舛错之处,但如依托有影响的媒体发布,社会影响一般甚大。如《力行月刊》1943年第1期署名江戎疆的《河西水系与水利建设》一文谓河西“民国以来屡遭荒旱”,并特地举出金塔县的例子云:“金人无法,只有相率挈眷逃往新疆垦荒为生。”又如1948年《大公报》刊载宁人《鸳鸯池蓄水库工程》一文中谈到水库修建以前酒泉、金塔两县的情形时云:

以有限之水,普灌两县新增之大量农田,事实绝感不足,此又非昔日年大将军所计及者也。况酒泉占据上游,于需水时金塔固可瘠旱,而酒泉一部田苗,亦告荒歉。⑳

由于《大公报》的重大影响力,这一份报道实际起到了“通稿”的作用,如稍后出版的《联合画报》刊载史仲《全国第一水利工程鸳鸯池水库落成记》一文,其文字部分明显有借鉴《大公报》的痕迹。㉑

第四种“旱灾”表述出自方志类文献。编写于1941年的《金塔县采访录》第十二节《官绩人物传》中简单记录县长周志拯事迹时谈到:

周济,字志拯,浙江永嘉县人。民国二十二年东来宰金邑,时地方旱灾频仍,供应浩繁,农商交困……讲求水利,补修道路,广植树株,次第举行者,不一而是,主政三载,循声卓著,而仁风扇野有口皆碑。㉒

编写于50年代后期的内部书稿《河西志》在介绍中华人民共和国成立前的水利制度时谈到:

如黑河下游之鼎新县及金塔的天夹营,高台的正义五堡,共有耕地八万八千多亩,每年立夏后黑河水量全部由上游各渠堵引断流,直至天气炎热河水高涨时,才可长流灌溉,故在芒种前后夏禾迫切用水之际,河水离涨尚远,所以夏禾耕地皆赖旧有均水制度始可浇灌,然因河床沙多面宽,长期晒干,再加路途遥远,蒸发和渗漏的水量是很大,所浇之地有限,致使金、鼎两县连年遭受严重旱灾。㉓

方志类文献中的“旱灾”表述较之前四类文献无疑具有“后见之明”,并非一种现场记录,但却表明民国时期长期遭受“旱灾”已经作为一种历史记忆开始存在于头脑之中。

在上述四类文献中,笔者所举出的都是关于民国时期河西走廊西部连续遭受旱灾的直接表述。除此之外,在1933—1949年之间的地方档案与报刊中有大量文献显示,河西走廊西部八县除敦煌与肃北设治局外,各县全部或局部每年都有因干旱酿成的“灾情”,可以说不胜枚举。民国时期河西走廊西部地区遭遇了持续、严重的“旱灾”似乎已是一个不争的事实。但仔细看去,这些描述多是一些比较笼统的说法,缺乏对“旱象”与“灾情”的细致描述。同时,诸多对于“旱灾”的表述众说纷纭,彼此之间甚至同一文本内部往往存在诸多抵牾。即以上引《金塔县采访录》第十二节《官绩人物传》中周志拯到任前“地方旱灾频仍”的说法为例,然同书第二节《气象类》记载“天旱、地震及灾异状况”时并未言及周志拯于1933年到任前的“旱灾”,而只叙“民国二十六年荒旱成灾”,二者明显矛盾。

在1932至1949年之间如此多样、密集“旱灾”表述一直延续到了中华人民共和国时期,其中以1953年为高潮,“旱灾”的各种表述频繁见诸各种文献,尤其是政府的农业生产文件中。在1932年之前,数量不多的地方文献虽时有“旱灾”表述,但记录未见如此频繁密集;自1953年后,民众所谓“旱年”与水利部门所谓“枯水年”继续见于各种口述材料与专业文献,唯独“旱灾”一词的使用频率骤减。在此我们必须首先解决一个问题:20世纪上半叶的“旱灾”尤其“长期旱灾”,究竟是否真实发生?

-

河西走廊西部地区干旱少雨,自东至西,多年平均降水量从110毫米递减至60毫米以下,蒸发量则从1500毫米递增到2000毫米以上,不具备发展雨养农业的可能。㉔历史时期河西走廊气候虽有小幅变化,但农业生产完全依赖灌溉则是一以贯之的事实。因此河西走廊西部如发生连续“旱灾”,其根本原因应该是灌溉用水不足以供给作物生长,以致出现粮食短缺。从常识出发,粮食短缺无非由两种基本可能,即消耗增加或生产减少,或两者同时叠加。消耗增加可归因之于人口的大幅增长、而灌溉用水减少则可视为生产减少的重要原因。我们首先以讨赖河流域为例来简单考察一下民国时期该地区的人口情况。

清宣统元年(1909)进行的人口统计显示,中游肃州共有43438人,下游王子庄州同7400人㉕;至民国二十七年(1938),由肃州改置的酒泉县为99957人,由王子庄州同改置的金塔县则为29746人㉖。三十年间,中游人口翻了一番多,下游则翻了两番多。如果孤立地看两组数字,似乎意味着人口的显著增长是粮食缺乏的重要原因。不过,如果我们将目光略微向前延伸,情形就会有很大不同。根据方志统计,清雍正十三年(1735),肃州直隶州不过两千多丁,王子庄州同辖境人口数不详,但因刚刚开垦不久,人数不会很多㉗;但至六七十年后的嘉庆年间(1796—1820年),上述两地加上黑河流域的高台县,总人数竟然达到四十五万口㉘;根据当今金塔县、酒泉县肃州区两地人口总数与高台县人口数的比例计算,当时讨赖河流域人口应在三十七万人左右。虽然在统计单位上“丁”“口”有别,但清中叶的这一轮人口增长幅度仍然比民国更令人印象深刻。民国时期的流域总人口距离清代极盛时期的规模差距明显,但笔者在文献中尚未发现清代中期讨赖河流域出现过“长期旱灾”的记录。

由此可见,河西走廊西部地区在民国时期的人口增长依然只是同治回民起义后的一种恢复性增长。左宗棠攻取肃州后,曾云“民人存者不过十之三四,地亩荒废,居其大半”㉙,而疏勒河流域的玉门一带“其遗黎能自耕者不过十之一二”。㉚这样大的人口损耗,恢复起来需要较长周期,民国时期尚未完成这一过程。既然人口问题不是“旱灾”的成因,那么灌溉用水减少是否可能?换言之,河西走廊西部诸河的水量是否在民国有很大缩减呢?

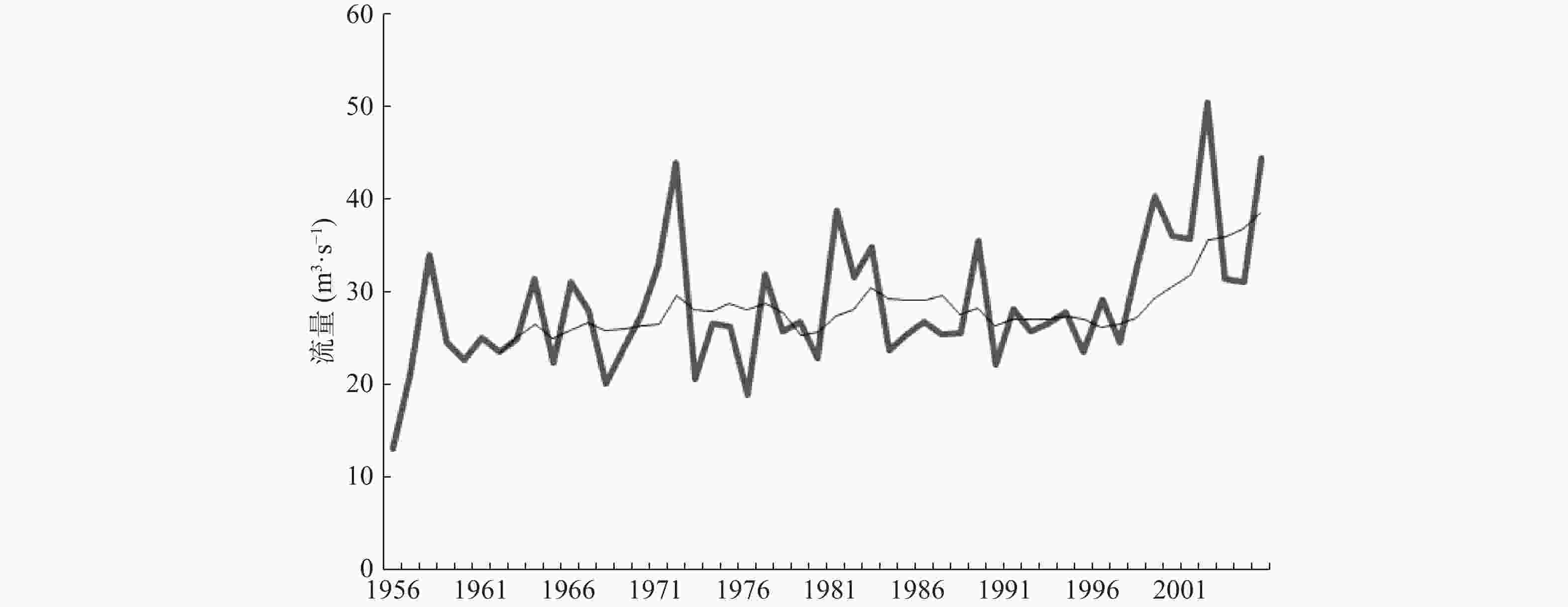

要找到水量缩减的文献证据似乎并不难。斯文·赫定1933年途经安西时,当地人告诉他一百年前疏勒河的水量要大得多㉛。中国水利技术人员也曾认为:“民国以还,祁连山积雪,日渐减少,水源渐涸,以致农田不敷灌溉。”㉜不过仔细推敲,这两个说法都大有可议之处。首先,“今不如昔”是传统中国人惯有的思维方式,关于水量的记忆中,人们很容易选择性某个丰水年甚至洪水事件的片段。其次,对于疏勒河这样主要由冰川融雪补给的河流而言,“祁连山积雪日渐减少”在短期内应该造成径流的增加,这在图1可以看出,近十年疏勒河流量明显上升,而这正是祁连山西部冰川因全球气候变化而加速融化的时期。在我们对文献记载本身业已产生怀疑的前提下,依靠传统灾害史研究中排比文献进行量化分析的作法在方法论上已不适用,需要借助一些现代水文学的方法与观点来考察这个问题。

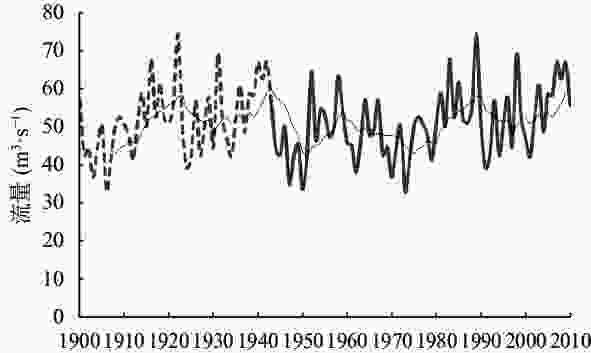

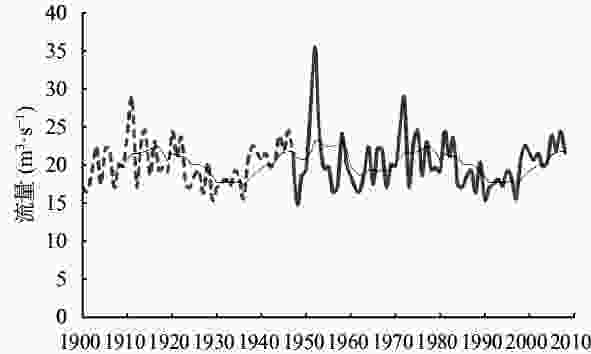

河西走廊西部诸河的连续水文数据起始时间较晚,黑河为1944年、讨赖河为1948年、疏勒河1956年。虽然我们不能直接知道民国时期大部分时间的水文细节,但通过研究既有数据仍然可以产生一些有用的认识。图2、图3分别为黑河、讨赖河出山口的流量数据(单位m3/s),图中粗线为历年平均流量过程线,细线为波动周期为7年的趋势线。从中可以看出,东部的黑河流量在年际间波动较为明显,以7年左右为周期呈现明显的丰枯波动;相比之下,偏西部的讨赖河流量的波动性较小、年际变化较为平缓、丰水期与枯水的周期交替不强。如图1所示,西部的疏勒河流量的周期性波动最小,年际变化趋势最为平稳,只是在20世纪90年代中期以后,流量呈现明显上升趋势。上述三条河流的流量变化规律不同,与各自补给水源的组成不同有关。由于河西走廊从东至西气候逐渐干燥,降水在河流补给中的比重逐渐减小,冰川融雪补给的逐渐越大。冰川融雪补给的较之降水补给具有稳定性,因此冰川融雪补给比例较高的河流,径流变化趋势相对平稳。黑河的降水补给最多,径流受降水随机性的影响,呈现明显的丰枯周期波动;疏勒河的冰川融雪补给最多,径流变化趋势平稳。这一事实说明,河西走廊西部河流发生枯水的频率要低于走廊东部地区,发生“旱灾”的频率也应该相应较低。

“水文学一致性”原理表明,流域在气候、地形地貌以及土壤植被等下垫面情况不发生变化的情况下,河流流量具有周期性的变化规律,其统计特征具有稳定性。目前尚无研究表明,河西走廊西部地区在20世纪上半叶气候较后半叶有明显变化。㉝故1900年至新中国成立以及新中国成立后两个阶段的气象水文条件具有一致性、河流水文规律也具有一致性。因此,按照周期7年左右(建国后数据统计得出),向前推延黑河及讨赖河的河流流量如图2、图3中虚线所示。㉞从图中看出,1900年至建国期间,两河径流依然呈周期性变化,未出现连续、极端干旱情况或出现连续极端干旱情况的可能性较小。疏勒河冰川融雪补给占主要部分,新中国成立后的径流系列未表现出明显周期变化,径流趋势平稳,依此上溯,新中国成立前出现连续极端枯水的可能性也较小。这表明,民国时期即使个别年份偶然有可能因极端枯水而发生“旱灾”,但因连续极端枯水发生“长期旱灾”的可能性则是微乎其微的。

如果将水文学的讨论与耕作制度结合起来,民国时期河西走廊西部发生“长期旱灾”的可能性仍然较低。河西走廊西部地区受纬度等因素影响,农作物一年一熟。今日的河西走廊西部地区是中国制种业发达的地区,以玉米、(冬春)小麦为主要作物,敦煌地区的棉花种植亦很发达。然而玉米是20世纪60年代引入本区的,冬麦在20世纪50年代方在酒泉一带试种,故民国时期的种植结构与今日大不相同。民国时期,作物因收获季节不同分为“夏禾”“秋禾”两种,1947年水利部河西水利工程总队曾就讨赖河流域其各作物之基本耕作节令做过实地调查,列表1如下:㉟

农作类别 泡地用水

(时令、日期)播种时期

(时令、日期)灌溉时期

(时令、日期)收获时期

(时令、日期)备注 夏禾 小麦 处暑−白露 8.20−9.8 惊蛰−春分 3.1−3.20 立夏−夏至 6.5−6.20 大暑−立秋 7.20−8.10 若浇水不足三次,则不用泡地,秋禾后犁耙,明春种麦,泡间歇地用水须在六月内。 青稞 处暑−白露 8.20−9.8 惊蛰−春分 3.10−3.20 谷雨−芒种 4.20−6.6 小暑−大暑 7.1−7.20 豆类 白露−秋分 9.10−9.23 清明−谷雨 4.6−4.20 小满−立夏 5.20−6.21 小暑−大暑 7.7−7.20 马营、丰乐、洪水三河灌区因水来迟,诸时略晚。 秋禾 糜子 寒露−霜降 10.8−10.23 小满−芒种 5.20−6.30 小暑−处暑 7.1−8.20 白露−秋分 9.1−9.20 较讨赖等河迟。 谷子 寒露−霜降 10.8−10.23 谷雨−立夏 4.15−4.30 芒种−大暑 6.1−7.15 寒露−霜降 10.11−0.10 迟收半月至廿天。 胡麻 白露−秋分 9.8−9.20 清明−谷雨 4.1−4.15 小满−小暑 5.20−7.1 立夏−处暑 8.1−8.20 马铃薯 霜降−立冬 10.23−11.8 清明−谷雨 10.23−11.8 小满−处暑 5.20−8.20 秋分−寒露 9.20−10.8 表 1 讨赖河流域农作物耕种节令调查表①

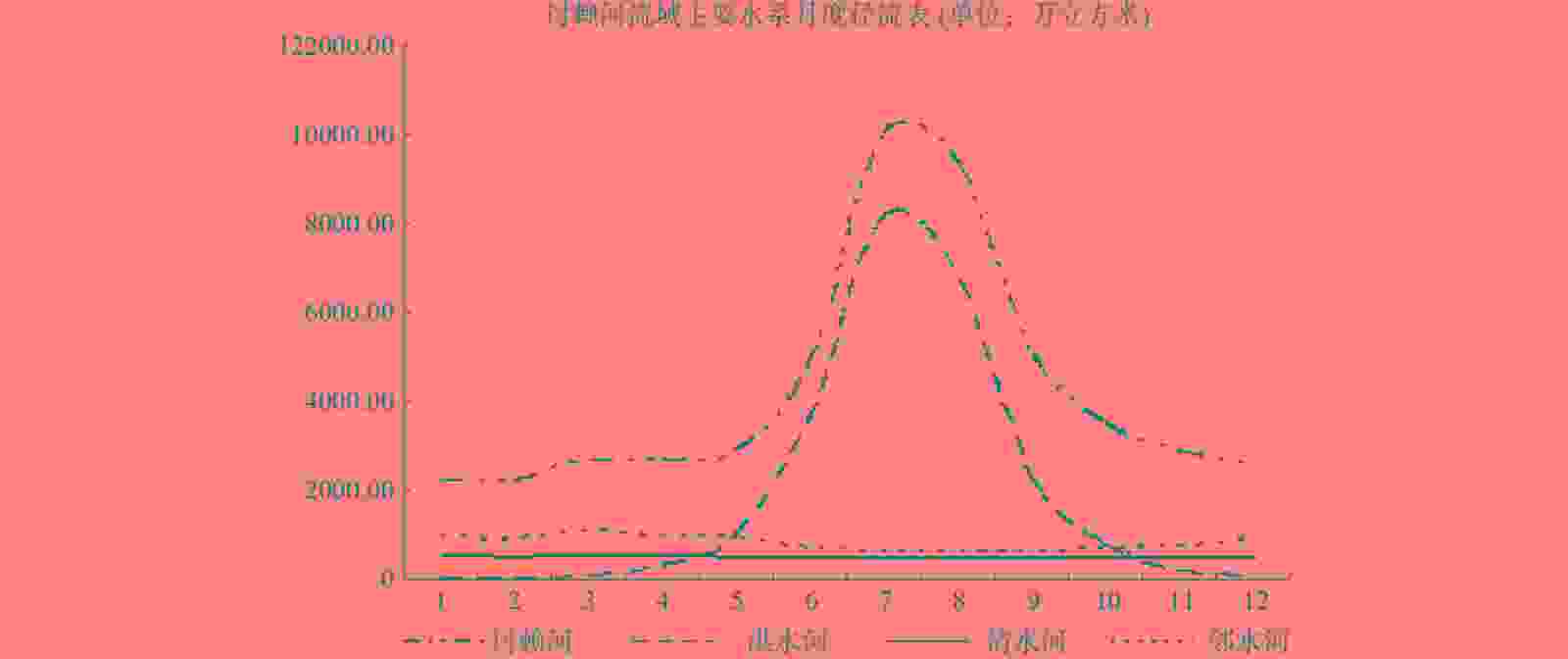

上表未显示一重要作物,即1940年之前曾在河西广泛种植的罂粟,其耕作时令与小麦相仿佛。小麦以其较高的食用价值以及作为地方赋税标准征收物的地位,一向为农民所首选。故由上表可知,每年5、6月份是流域灌溉用水高峰,而尤以5月为重要,当地旧有“灌溉端资立夏初”之俗语。㊱然而,此时河流的汛期却并未到来。图4为讨赖河流域四条河流水量月际变化示意图。其中讨赖、洪水二河发源于祁连山,当地称为“山水”,清水、临水两河系地下水自然出露后汇聚而成,当地称“泉水”。在河西走廊西部地区,“山水”与“泉水”同为灌溉水源,但前者重要性远远大于后者。这不仅因为“山水”提供了绝大部分灌溉水源,更在于“泉水”在本质上也是由“山水”补给而成。“山水”的补给主要来自冰川融水与上游山区降水,其中山区降水主要集中在夏季,此时冰川亦受气温影响而加速融化,导致径流出现明显的月际差异。如讨赖河55%、洪水河88%的年度径流量集中在6—9月的汛期,但此时灌溉高峰已过。此种灌溉高峰与汛期的不吻合,使得本流域的用水存在着季节性的紧张,如遇短缺即可造成所谓“卡脖子旱”,至今仍然时有发生。那么,河西走廊西部诸河5月份径流的年际变化是否更明显呢?

表2显示了黑河(1944—2010)、讨赖河(1948—2008)、疏勒河(1956—2005)逐月及年平均流量,以及年际间各月流量的变化情况。标准偏差,反应了某月历年间的径流量相对于月平均流量的变化情况。标准偏差越大,说明该月的流量在年际间变化越大。由此,对于黑河,5月份灌溉集中期流量标准偏差为14.86,小于汛期(6—7月)径流的标准变差,5月流量在年际间的丰枯变化不大、较为稳定。讨赖河5月份流量标准偏差为2.69、疏勒河5月份流量标准偏差为5.77,均小于两条河流的年平均流量的年际标准偏差(讨赖河3.58、疏勒河7.03)。这说明,由于讨赖河和疏勒河的冰川融雪补给增强,径流更加稳定,5月灌溉期的径流量在年际间变化更小、更加稳定。因此5月份径流的年际变化不足以造成“长期旱灾”。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 黑河(1944−2010) 平均流量 12.02 11.90 16.14 26.86 44.00 78.45 134.35 118.52 86.76 43.28 24.26 14.21 50.54 标准偏差 5.72 5.74 7.09 5.94 14.86 27.97 39.27 32.37 30.56 13.80 5.62 6.46 8.92 讨赖河(1948−2008) 平均流量 11.98 12.66 12.75 13.78 14.62 21.43 44.99 42.78 25.17 17.21 14.10 12.75 20.35 标准偏差 1.53 1.73 1.70 1.94 2.69 6.24 20.68 15.15 8.35 3.24 1.97 1.42 3.58 疏勒河(1956−2005) 平均流量 9.11 9.67 9.70 16.57 22.31 36.93 82.08 82.44 34.04 17.25 12.99 9.46 28.55 标准偏差 2.51 2.89 2.25 4.10 5.77 12.13 28.51 33.78 14.87 4.37 3.28 2.89 7.03 表 2 河西走廊西部主要河流月平均流量(m3/s)及其年际间的标准偏差

更为重要的是,面对小麦灌溉高峰期水量不足的事实,民众并不会坐以待毙。1947年的水利报告指出:“春季山中融雪不多,水量有限,不能供应全区耕地需用。农民依照水量多寡,先种夏禾,待河水增涨后再将未种夏禾田亩,播种秋禾。秋季水量充裕,秋禾产量往往多于夏禾,为农民主要收获。”㊲内陆河稳定的夏季洪水可以保障“秋粮”的生产,这使得在夏禾减产的情形下,当年不至于完全没有收成。河西走廊西部地区灌溉农业的耕作制度决定了其对“旱灾”的抵御能力应强于许多季风区边缘的雨养农业区。

总而言之,如对民国时期的人口、水文与耕作制度进行统一考察,则河西走廊西部地区在民国期间如发生“长期旱灾”并非出于某种“自然原因”,即非水文条件的恶化或人口的“自然增长”,而耕作制度实则对“旱灾”的发生起到某种程度的抵御作用。但在另一方面,民国中后期河西走廊确实出现了一种令人印象深刻的现象,即以大规模争水冲突为表征的水利危机。笔者另有专文对于民国水利危机的经过与特点进行了较详细的讨论,认为传统水利技术自然演化与政治的权威孱弱是危机发生的根本原因,并与罂粟泛滥、赋税沉重密切相关,危机产生的主要原因是社会性的。㊳民国时期河西走廊西部地区“长期旱灾”的表述,多数与此轮水利危机密切相关,而其运用语境则涉及水利危机的核心内容,即对水权的争夺。

-

民国河西走廊西部的水利危机可以分为两种类型,即某一流域中游与下游争夺水源的流域性水利冲突与渠道间争夺水源的灌区性水利冲突。其中,流域性水利冲突是民国水利危机最引人注目的组成部分,一般自清末开始酝酿,在20世纪30年代集中爆发。在流域性水利冲突中,要求改变水权现状的一方往往视遭遇“旱灾”为要求获得水权的重要依据,拒绝改变水权现状的一方亦每以“旱灾”为辞,下面我们仅就讨赖河流域与黑河干流的水权纷争为例,看看“旱灾”表述如何在此种博弈中发挥发作。

位于讨赖河下游的金塔在清代为肃州州同(俗称王子庄州同)驻地,黑河下游的鼎新在清代为高台县丞(俗称毛目县城)驻地,二地于民国初期方正式设县。金、鼎两县地理环境相似,但在水权体系中的地位完全不同。讨赖河流域原无流域性的水权制度,每年5月初至汛期之间的关键灌溉时期,完全由位于中游的酒泉地区垄断水源。1927年,金塔乡绅赵积寿上书肃州当局,正式提出仿照黑河均水制度在讨赖河实行均水的建议,即在汛期到来前由酒泉分出一部分水量给金塔灌溉,并经过不懈努力于1936年得到了甘肃省政府的正式支持。㊴在此期间,金塔遭遇严重“旱灾”是金塔官绅要求改变流域水权结构的普遍说辞,如本文第一节所引周志拯发表文章称金塔遭遇长期旱灾即可视作政府行为,而赵积寿等士绅的呈文则以“呈请按粮均水、调盈济虚,以救干旱而免地荒民逃事”为由㊵,后省政府之所以批准,亦是着眼于此,其均水训令叙均水的必要性云:

金塔地处下流,除上游无用退下之冬春冰结稍水及茹公渠各半外,夏秋田禾急待需水之时,毫无一水可灌,坐以待毙,未免偏枯。长此以往,金塔王子庄人民,势必至穷无生计,逃亡殆尽,竟留一片荒地,政事亦无从而设施。㊶

在甘肃省政府看来,使金塔地区免于“遭遇长期旱灾”足以成为建立新秩序的理由。相形之下,鼎新县享有的水权一直受到清代岳钟琪所订立的黑河均水制度保护。每年芒种后,位于鼎新上游的张掖、高台、临泽等县必须封闭其水口,专享黑河水十日,故灌溉较有保障。㊷这一制度在民国时期仍然维持了基本的运行,国民党元老邵元冲对此亦赞叹不已。㊸不过此项制度中有一例外规定,即高台县三清渠因系清代屯田时的“皇渠”,其在鼎新县用水时段享有不闭口的特权。然而1948年三清渠灌区因地亩不敷灌溉,擅自新开水口一道,从而使鼎新县可用之水减少。鼎新各界要求重申均水旧制,只承认三清渠旧口的不闭口特权,其中县参议会的一道公函斥责云:

鼎新以频年旱灾故,公帑私用俱为支绌。……(三清渠)新开水口固有不得已之处,然此举增益邻县人民之痛苦,未为允便。㊹

省、区两级政府都支持鼎新县要求,可见“遭遇长期旱灾”的表述亦可作为维护旧秩序的理由。金塔与鼎新县对“旱灾”成因的认定十分清晰,即中游对水源的不恰当占有,实际是将“旱灾”的成因视为一种“人祸”。但“旱灾”表述绝非下游专利,中游地区亦如法炮制,不过效果不佳。如三清渠这样解释为何擅开渠口并回应金塔的指责:

同罹亢旱,民渠承担赋税日众,而鼎新则为免粮口实,此不公为先,则民渠稍裕水泽,与鼎新何损?㊺

三清渠方面的说辞不为无理,不料遭到七区专员痛斥,认为“全无法纪观念”,以为“鼎新、高台旱情孰重,本专员自有详细调查,岂容枉辞纷扰”㊻,可见其自述遭遇“旱灾”的表述不被认可。讨赖河流域的交涉例子则更为生动。1936年初,省府即委派专员到酒泉、金塔调查水利纠纷事,当时大概已微露要推行“均水”之意,不过正式训令要到4月28日方由省政府正式下发,当时酒泉交通不便,来往耗时甚多,酒泉县政府正式向各乡传达已到了6月9日。㊼在此之前,酒泉各界已纷纷上书请求县府不能出让水权。酒泉乡绅安作基等上书最有代表性,首先指出:“溯自民国十三年迄今,冬乏积雪,夏不降雨,亢旱现象,异地同声,加之人祸洊臻,捐派并举,农村破产,已达极点。”同时抓住1935年来水偏少的事实,声称“讨来河上年分水时,水量仅有六十余方尺,较之昔年,即减三分之二”,作为遭遇持续“旱灾”之根据。㊽训令刚传达后第四日即6月13日,酒泉士绅李鸿文的呈文尚重申此点,以为“近年以来,雨泽愆期,灾害并至,田地大半荒芜人民多数死亡,哀鸿遍野,惨不忍闻,皆由于天灾人患之流行,亢旱频仍之所致也”。㊾此类呈文保存于省、市两级档案馆者多至30余件,酒泉遭遇“旱灾”是其共同采用的说辞。与此同时,相当部分的呈文还认为金塔并不存在“旱情”,如酒泉县永定乡乡长王成德一方面自称“属乡历年干旱、民不聊生”,一方面又云:

金塔土质肥沃,每年夏秋之间酒泉山洪暴发,浇经全境水尾自留于金塔,该县春夏季地自生潮,不见水而落雨,自能收获,寔较酒泉大异。㊿

王成德在这里所说的“山洪暴发”云云并非虚词,但其唯独不提灌溉高峰的5月份“点水不得下注”的事实,至于“地自生潮”云云则完全是歪曲事实。因此强调酒泉遭受“旱灾”或者进一步认为金塔不易遭灾的说法未能得到上级政府接受,且第七区态度强硬。(51)其实对于酒泉方面以“旱灾”为名拒绝均水,金塔方面早有预料,赵积寿早已指出:“岂知讨赖、临水、北大诸河之水,原为肃州、王子庄共有之水,根本非酒泉一县独有之水,盈宜均盈,亏宜均亏。”(52)因此即使同遭旱灾,酒泉仍有向金塔“均水”之义务;至于金塔不易遭旱灾的说法,酒泉民众恐亦难全信,故不值一驳。鉴于此种情况,酒泉方面改换了话语策略,当年8月酒泉农会干事长朱子注的呈文可以说是其代表作。这篇呈文只字不提自身“已经”遭遇的“旱灾”,而是强调“将来因放水故,酒泉堤坝冲毁过巨,短时不能修竣,酒泉即遭旱灾”,“酒泉人民实受亏太大,并非意存成见、故违功令,忍令邻县受旱”,希望省府另行考虑方案。此呈文的重点是强调酒泉民众为均水付出的巨大成本“将会”制造出“旱灾”,同时也未否认金塔遭遇“旱灾”的事实。在此我们已经可以看到一种微妙的转变。安作基等人的呈文最初将“已经”发生的“旱灾”视为“天灾”,同时还存在着作为“人祸”的“捐派”,此两者并为地方凋敝之因;但朱子注则明确指出,“将要”发生的“旱灾”完全是由于为金塔均水而成,是不折不扣的“人祸”,并将成为地方社会头号威胁。

论述至此我们不能不指出,民国时期水权博弈的一大特色,是双方都争相将自身塑造成一种“弱者”的形象,而自称遭遇“灾害”则是最为方便的途径。下游地区以“弱者”形象出现是不足为奇的,因为他们本来就居于天然的“弱势”地位,但居于“优势”地位的中游也采用这样的方式,不能不说是耐人寻味的。此种竞相“示弱”的社会氛围只能说明一个问题,那就是双方都在在极力争取同一个“强者”的同情心,这个“强者”就是政府。事实上,政府仲裁并非水权博弈的唯一方式,河西走廊西部地区在清代也不乏由博弈双方自行达成协议的先例。(53)这无疑说明民国时期地方社会的博弈机制已经破坏,或其功能已经丧失。“灾害”的表述之所以得到博弈双方的青睐,这是因为百姓在自然灾害面前无疑是“弱者”,而政府是唯一可依靠的“强者”,且政府的赈济、免赋等行为都表明“强者”对“弱者”负有某种义务,这已经成为一种官民都接受的传统。因此博弈双方就在有意无意间,将这种“灾害”中的强弱关系“移情”到争夺水权的努力中,遂形成一种双方竞相展示悲情意识的奇特局面。在此过程中,下游的“弱者”的地位更胜一筹,如清代黑河与讨赖河下游地区就比中游确实更易遭受“旱灾”(54),因此他们的要求容易得到政府的支持。

悲情的过分渲染往往会导致乖戾与残暴。当双方都把“旱灾”视为一种由对方造成的“人祸”时,矛盾就必然激化,1936至1941年之间不断发生在酒、金两县间的血腥械斗即所谓“酒金水案”即是其中最为惨烈的一幕。这种“弱者”间的冲突一旦发生,双方民众会更加自然地将复杂社会原因造成的困苦处境简单归咎为由对方制造的“旱灾”,由此陷入恶性循环,造成区域社会与民众心理的裂痕。(55)

当民众逐渐视“旱灾”为“人祸”而非“天灾”时,地方官员的想法也在发生变化。为了争取水权,地方官员特别是县级官员曾与士绅合作鼓吹过有限度的“人祸论”,但他们的身份并不容许他们攻击其邻近辖区的同僚,否则将付出代价。如金塔县长周志拯大力支持向酒泉声索水权,深得本县民众爱戴,但其在官场处境惨淡,政治命运坎坷。(56)更为重要的是,一旦声索水权的努力酿成暴力冲突后,冲突本身就成为最大的“人祸”,平息冲突已经较争取水权成为县级官员更为迫切的任务,对于地位较超然的区、省级官员来说更是如此。仍以讨赖河流域的“酒金水案”为例,起初省府与第七区并未给予充分重视,1936年均水训令只是一般民政训令,对所牵涉的各种复杂因素及后果估计不足,因此不但没有解决问题,反成为酒、金两县直接冲突的导火索,此后省、区两级政府方给予高度重视并想方设法进行了大量补救措施,不过已难收效。政府内部人士对此多有反思,不少人批评1936年均水训令的草率才为“人祸”的根源。(57)在此后讨赖河流域涉及酒泉与金塔之间的流域性水权问题时,“水案”而非“旱灾”占据了政府公文的首要位置。

抗战爆发后,河西走廊因战略位置的凸显迎来一个现代化水利建设的黄金机遇,在政策、资金方面获得中央的重要支持。(58)然而河西走廊面积广大、河流众多,以水库为核心的现代化水利建设投资大、周期长,不可能全面铺开,只能保证若干重点。当局决策的结果,致使20世纪40年代河西走廊唯一的大型现代化水利工程既未布局在人口最为稠密、承担赋税最多的石羊河流域,也未安排在可耕荒地最多、民国以来社会经济最为凋敝的疏勒河流域,而是选择在流域性争水冲突最为严重的讨赖河流域,遂有了抗战时期后方最大水利工程鸳鸯池水库的修建。其实如果从纯经济角度考量,在石羊河与疏勒河投资水利的收益无疑更为明显,这说明当局将根除“人祸”亦即“水案”作为优先考虑的问题。

当“水案”逐渐取代了“旱灾”成为政府的关注焦点时,“旱灾”观念在民间仍然很有市场,且在灌区层面的水权纷争中充当重要依据。不同于发生于上下游之间的流域性水权纠纷,相当部分灌区性水权纠纷发生于河(渠)道的左右岸之间,以疏勒河中游最为典型。疏勒河中游河道摆动剧烈,但又是安西、玉门两县边界,左岸安西、右岸玉门,两县沿河各有水口,导致某些水口会因为河道变化而无水可灌,遂经常有修改灌溉制度之动议提出。纵览各种纠纷案卷,则无论安、玉,往往皆以“遭受旱灾”为名要求临时修改制度,上级政府在处理时看不到明显的偏向性,这是因为左右岸较之上下游具有更为对等的地位,不易使当局产生先入为主的意见。(59)

另一个值得注意的现象,即地方政府对于“旱灾”的重视程度大大高于其他灾害,这倒并非因为“旱灾”较其他灾害更容易发生。事实上,河西走廊西部“水灾”次数与造成危害并不比“旱灾”要差。该地区“水灾”可以分为两种类型:夏季山洪造成的局部洪水灾害,以酒泉之文殊沙河为代表(60);冬季河水不再用于灌溉,涌至下游造成的水灾,以金塔之王子庄六坪为典型。(61)夏季洪水虽然破坏力大,但持续时间短、影响范围小,影响真正严重的是冬季洪水。但相对于对“旱灾”的关心,地方官员对冬季洪水的重视程度显得十分不够。1939年冬,金塔遭遇冬季洪水,县长赵宗晋希望七区专员协调酒泉协助抗洪,被严辞驳回(62);1942年金塔县两渠道因退水纠纷导致人为的水灾,县府始终不予理会,最后居然要通过省参议会督促县长(63)。与之相应的是,凡是申请协调两县共同交涉“均水”抗旱之事,专员无不照准;然凡两渠用水争端“致旱”,县长必从速批答。如此厚此薄彼,反应的不仅是个别官员的观念问题,恐怕也从一个侧面展示出地方政治文化对不同灾害的敏感程度。

-

在1949年9月间,中国人民解放军相继进驻河西走廊并建立起地方政权,其中走廊西部七县归属酒泉专区。当年10月,西北最高军政领导人彭德怀专程视察了鸳鸯池水库并接见水利专员,对水库的维护情况表示满意(64)。颇具戏剧性的是,此前一年,行将离任的民国西北军政长官张治中亦专程视察鸳鸯池水库并接见了水利专员,并对水库的修建表示赞叹(65)。对于河西走廊西部地区而言,新旧政权的交替隐喻在两位西北方面最高领导人对于水利设施的关注之中,注定“水利问题”将在50年代初期的地方社会大变革之中具有相当独特的地位,在河西走廊普遍展开的“破除封建水规”运动即为一个典型代表。

根据笔者所目见,已公布酒泉专区各级档案中,“破除封建水规”的相关说法最早见于1951年初的金塔县各界人民代表会议(66),在1952—1953年之间频繁见诸酒泉专区与各县公文中,1954年之后渐趋消失。与同时进行的减租反霸、土改、镇反、三反五反运动相比,“破除封建水规”并不引人注目,似乎并没有明确的斗争对象,也没有系统的纲领、完备的组织,甚至过程本身也显得模糊不清。政府文件往往将其置于“完成时”的语境中,即某某地区人民在“破除封建水规”后实现了合理灌溉,获取了粮食的增产,且一般出现于农业生产以及水利工作的部分,似乎与政治关系不大。然而这一运动的结果却属影响深远,政府借此完全控制了地方水利事务,并成为水权的实际拥有者,而在河西走廊西部运行数百年之久的“民间管水模式”在短时间内瓦解,这为自50年代中期开始由政府主导的大规模水利建设铺平了道路,从而大大推进了水利现代化进程,并彻底结束了民国时期开始的水利危机。在这个过程中,一场恰逢其时的“旱灾”对政府控制地方水利事务的努力起到了至关重要的推动作用。

新中国成立之前,河西走廊西部地区灌溉事务主要由民间水利组织完成。民间水利组织一般以干渠为单位,其领袖人物称为“水利”或“渠长”。与陕山地区的水利共同体相比,河西走廊西部地区的水利领袖实行较严格的每年轮替,一般不得连任,目前尚未见到由宗族世袭垄断的例子。受传统技术条件的制约,河西走廊西部地区每年的渠首修建与渠道维护任务繁重,均由民间水利组织完成,而各干渠获水多少,由所承担田赋确定。各级政府除调节水利纠纷外不介入日常灌溉事务,亦未有专门的水利管理部门,仅有少数现代化水利建设如鸳鸯池水库由涉及各县之建设科配合甘肃省水利林牧公司完成,建成后设有归省水利局或县府直接统辖的管理处。(67)

新中国成立后,河西走廊西部地区统属酒泉专区管辖,各县下设区、乡两级基层组织。县级政府在组织结构上实行“四科”制,其中水利事务与工业、农业、交通、市政等事务统归第四科负责,但其职权与民国时期县级政权中的建设科相当,并非水利事务的管理部门。(68)为了维护过渡时期的农业生产稳定,特别是确保向进军新疆部队提供军粮任务的完成,各县政府普遍表示要依照原有水利规则完成1950年的灌溉,承认各灌区、渠系的传统水利秩序并尊重“水利”的职权,但又在县、区两级政权中成立由党政干部与群众代表一起组成的水利委员会,水利问题又须交由水委会讨论。(69)不料“群众公议”要求变更水利规则的现象大量出现,导致许多潜伏很久的矛盾骤然爆发。1950年夏季,酒泉专区各县相继发生了数十起因变更旧有水规的群体性事件,其中酒泉县河北区由更动水规引发的大规模械斗惊动了甘肃省委,酒泉专区为此做了专门检讨。(70)在此事件之后,酒泉专区开始下决心解决水利管理问题。

在1949年之前,河西走廊西部传统水利管理体制中的民间水利领袖具有很高的威信与影响力,多由中农充任,大多在土改中安然过关,并未成为新政权的打击对象。(71)因此从1951年开始,地方政府将这些人物纳入编制,成为半脱产的“水利员”并负责辖区水利事务,享受政府薪金。(72)水利员最初由各区政府自行遴选并负责呈报县府批准,相关事务如摊派人夫、财物以及修造情况等要向县上汇报,相关的上行公文由区长与水利员联署,或由水利员直接署名,县长也会就个别问题提出一些意见,并促其执行。(73)由此政府实现了对于水利事务的一定控制。

与以往政权不同,改造社会、推动区域现代化是新中国的地方干部的强烈抱负。20世纪50年代初的河西走廊西部地区,政府期待在水利事务中具有强大的动员力与执行力,并能够超然于局部利益从全局考虑问题。到1953年初,地方政府在管理灌溉事务方面已经颇有进展,但两个最关键问题仍然没有突破:首先,政府尚未实现对可利用水资源的全面计划管理;其次,从专区到乡村的一整套具有强制性的政府水利机构没有建立起来。现在尚无充分证据表明,截止于1953年初各级政府已有明确的路线图来解决这个问题,不过在1953年3月2日酒泉专区农业会议上却流露出蛛丝马迹。这次会议对于本年水利工作未作出更为具体的安排,只是笼统地说要“巩固去年水利工作的成果”,同时加上了一句并不引人注目的话:“今年农业生产的安排应注意今冬降雪偏少、气候干旱的现象,及早重视抗旱活动。”(74)这是笔者所见新中国成立后酒泉专区两级档案中最早出现的“抗旱”,而这条意见实际上等于“预报”了当年可能发生的“旱灾”。

时至今日,准确预报径流丰枯仍然是气象、水文学的一大难题,何况新中国成立之初河西地区的现代化气象、水文观测机构尚属草创,这样的“预报”显得有些不可思议,何况酒泉专区境内的大部分地区冬季降雪本来稀少,对改善春季土壤墒情无太大帮助。不过从地方档案中观察,1953年的“旱灾”果然“如约而至”。当年11月于西安召开的西北灌溉管理工作会议上,酒泉专区负责人说:“去冬今春祁连山上积雪不多,又加气候不熟,积雪未消,立夏后,水量日渐跌落,各河水量普遍较往年的水量小十分之三四,各地田禾都蒙受严重旱灾。”(75)然而水文数据似乎不完全支持这样的说法。讨赖河出山口冰沟站1953年5月径流量4874.69万方,大大高于多年平均值的3915.65万方,在1950—1960年的11年中位居第3位,仅略低于1950年的5222.88万方以及1952年的5142.53万方,但远高于1951年的3964.03万方。黑河干流出山口莺落峡当年5月径流量9111.50万方,确低于1950年的10772.52万方以及1952年的15242.78万方,但亦高于1951年的8276.79万方,在1950—1960年的11年中位居第5位。疏勒河当时尚无水文记录,但参照讨赖河、黑河干流的情况,1953年5月径流在新中国成立以来的诸年中也应不是最少的,所谓“各河水量普遍较往年的水量小十分之三四”的是说法明显有夸张成分;而水文数据显示,1953年讨赖河、黑河干流来水在3月至8月间逐月上升,所谓立夏后“水量日渐跌落”绝非事实。

公允地说,酒泉专区在1953年春季对“旱灾”作出所谓“预报”并非完全没有凭据。时至今日,黑河干流的水利部门仍保留着每年春季“进山看雪”的习惯。所谓“进山看雪”,是指进入黑河上游的祁连山区查看当年的积雪状况,由此根据经验粗估黑河水量,据说其渊源可追溯至清代。(76)但笔者在讨赖河、疏勒河流域的文献与口述材料中暂未发现这样的说法,且此两河上游峡谷格外崎岖,至60年代末尚难以进入。因此酒泉专区的“旱灾预报”可能参考了张掖专区“进山看雪”的结果,因为酒泉专区所辖的黑河流域诸县远离出山口。但从辖境东部一隅的情况出发预测整个区域的灾害前景,这样做的偏颇之处即便是在当时也是很容易被发觉的。酒泉专区为什么要做出以偏概全的“旱灾预报”、事后又夸大水量偏枯的情况?笔者不能不认为,“旱灾”与其说是一种可能或已经发生“事实”,不如说是酒泉专区“希望”出现的情况。

当年5月10日,酒泉专区下发紧急意见,指出:“当前旱灾情势严峻,党政领导一定要严格执行有计划的用水。”(77)各县对此都有迅速响应。酒泉县于5月12日成立了由县委书记为组长的抗旱小组,统一负责调配各灌区水量(78);玉门县政府给各区的指示中说:“各乡浇水规则一律照(5月)十四日干部会确定的计划施行,不能有任何反对借口。……现在只有克服思想分岐(歧),下决心执行这个决定。”(79)金塔县召开“抗旱会议”,建设科受命重新“检讨各区已上报的水利计划”,以符合“有利于抗旱的原则”(80);而“经济用水的原则在各级领导掌握下,按作物不同、需水情况集中调配”。(81)这几句看似平常的文件,实则透露出重大信息。须知各地的灌溉配水原则都有悠久的历史,虽然建国后已在各级政府的干预下进行了很多调整,但只是“改革”而非彻底废止,并仍然由基层掌握其运行状况。在次“抗旱”活动中,灌溉配水规则的制定权被各级政府全权掌握,变成了一种自上而下的行政命令,这在河西走廊西部水利现代化的历程中是一个划时代的事件。

在“抗旱”活动中,地方政府仅仅掌握用水计划还不够,尚须有组织加以保障,因此酒泉地委反复强调,各级干部“要站在抗旱的前线”。(82)对此各县亦纷纷响应,县、区、乡一把手都到田间督促应急的渠道改建工程并且监督水规执行,由此大大拉近了一般干部与水利工作距离。尤其值得注意的是,一种“流域−灌区−干渠”三级责任体制被悄然树立起来。在流域层面,“各级党政领导鉴于旱象严重,即亲自动手,集中力量,统一调配水量,临泽两次封闭渠口,将水放给下游的高台……酒泉县三次调剂金塔水量……玉门也三次给安西调剂水量。”在灌区层面,安西县委强调,“抗旱的责任必须以渠系的实际情况来检查,笼统地以级别加以要求是错误的”,因为这样会出现“有的(渠道)政出多门、有的(渠道)无人负责”,强调“几个区的共用渠道应制订出切实准则,任一区的干部来值守,要求都是一致”。(83)在干渠层面,酒泉县政府第四科指出,“河北区让几个乡的干部集中起来巡渠,遇到问题都可马上解决”,并建议推广这个经验。(84)水利管理的特点决定了必须依据灌溉系统的自身结构设立层级,且应在与地方行政层级保持联系的同时维持相对独立,这一要求在“抗旱”过程中初步得到实现,已构成日后“流域委员会(管理局)−水管所−乡水利专干”三级管理模式的雏形。

经过各级政府的不懈努力,酒泉专区在西北灌溉工作会议上宣布“抗旱”取得胜利,全区除酒泉新地坝因为工程建设失误“成为全区目前唯一的灾区”外,很多地方夺取了丰产。酒泉专区进而认为,此后的水利工作必须坚持“在民主集中的原则下,统一调配水量,合理分配用水”,“水委会配备二至三名专职干部,或在专、县设水利科,做到定额、定薪、专职。冬季春季时集中专区训练一次,以提高其政策和水利技术水平”。(85)应当说,这样的总结是对“抗旱”工作经验的一次十分精辟的提炼。档案资料显示,酒泉专区各县的水利管理体制在1954—1955年之间陆续建立起来,“政府管水”的两个最关键问题,可利用水资源的全面计划管理与各级水利机构的设立问题最终得到解决,“政府管水”从此牢不可破。这种制度建设所依据的原则,与酒泉专区对于1953年“抗旱”活动的总结若合符契,而种种具体规定则可说是将1953年的临时措施予以固定化。(86)

然而仔细揣摩酒泉专区的各种表述,便可发现其中蕴含着一种矛盾:“抗旱”胜利意味着灾情未成,但酒泉专区在动员“抗旱”时言之凿凿地认定“旱灾”已经发生。笔者在翻阅酒泉专区下属酒泉、金塔两县1953年档案时有一个深刻的印象,即“旱灾”一词的出现频率远远低于“抗旱”一词,这似乎说明部分县级政府对“旱灾”观念的认可度较低,这或许可以间接说明有些县份的旱情是不重的。虽然我们暂时没有办法证明,1953年的“旱灾”完全出于酒泉地委的“塑造”,但这场“旱灾”被人为放大应当是可信的事实。不过,这种放大并非出于恶意。或许只有在宣示一场灾害业已发生的情况下,酒泉地委才有足够的理由推行一种水资源管理的非常状态,并借此建立一种全新的现代水利秩序:这是1953年河西走廊西部“旱灾”最大的历史贡献。此后政府便不再需要强调“旱灾”,“旱灾”逐渐变成有着稳定内涵的专业术语而局限于专业部门的报告中,不再具有政治含义了。

-

自1932年南京国民政府实控甘肃开始,河西走廊西部地区的水利现代化事业开始起步。20世纪30年代区域水利危机的激化为其肇因、40年代先导性骨干工程建设为其基础,而新中国50年代初期强势推进的水利国家化进程为其根本转折点。在这一过程中,“旱灾”尤其是“长期旱灾”的表述大量出现,并伴随水利危机的激化、解决与消弭的全过程。通过水文、人口与耕作制度的结合分析,我们可以发现此种“旱灾”不是水利危机的原因、更不是水利危机本身,而是作为一种政治话语在区域早期水利现代化进程中发挥了重要的作用。

民国中后期,水利危机的爆发标志着传统绿洲水利社会陷入困境,水权争夺、赈济争夺与工程投资争夺是河西走廊西部地区的水利危机的三大主题,“旱灾”表述皆在其中发挥了重要作用。这种表述以一种“自下而上”的方式进行,主要表现为民众与政府、下级政府与上级政府进行交涉与博弈时频繁以遭受“旱灾”为辞,就本质而言是以“示弱”谋求更多资源从外部注入。运行数百年、以灌区为单位相对孤立方式运转的民间管水模式,在20世纪无法调节流域性的系统水权冲突;贫困松散的绿洲农业农业社会,也无法提供水利现代化所必需的资金、技术与组织支持。绿洲农业社会的根本,至此遭到动摇。政府特别是较高行政级别的政府,无疑是基层社会维持稳定与谋求发展中唯一可以乞援的对象,这是近代西北边疆社会现代化中的一个重要特征。“旱灾”作为政治话语,之所以能取得政府关注,无疑在于“旱”更能够昭示区域关键资源“水”的供给出现了问题,而“灾”又隐含着政府要开展某种行动的必要性;干旱区气候特征中的干燥少雨,也无形中被置换为“旱灾”易于发生的一种前提,使得“旱灾”较之“水灾”更容易获得重视。

中华人民共和国成立之初,“旱灾”表述作为政治话语依然扮演者重要角色,展开方向却与民国时期截然相反,呈现出“自上而下”的特点。中国共产党不但肩负改造社会的使命,更有着快速发展经济的强烈抱负,在认清“水”作为干旱区核心资源的地位后,通过预报“旱灾”与组织“抗旱”,成功为区域社会展示了新政权强大的动员能力与高效的管理能力,使得作为临时救灾措施的政府管水体制被顺利固定下来。在这一过程中,“旱灾”作为政治话语之所以成功,仍在于通过民众对于区域关键资源“水”的供给可能出现问题的忧虑,为一举取消持续数百年的民间管水制度减少了阻力。在此基础上,新政权对社会管控的强化与群众性水利建设运动的展开才成为可能,而“旱灾”作为一种政治话语则伴随着河西走廊西部近代水利危机的解决而消弭于无形。

在1932—1953年间的河西走廊西部地区,基层社会通过一种“灾害”表述吸引有利于己的政府干预,政府也在同样通过这种方式对社会施加自己的意志。这反映出以河西走廊西部地区为代表的西北边疆社会,其现代化的需求来源可能是多样化的,但其动力来源只有一个:政府,特别是中央政府。灾害自带的危机属性,暗示着西北边疆水利现代化的进程始终充满着巨大的紧张感,其旨归与其说是促进绿洲社会由传统步入现代,毋宁说首先是使绿洲社会免于崩溃。河西走廊西部近世社会形成,完全受屯田戍边等国家行为支配,其面临危机时的维持亦只能由国家承担。至于边疆灾害话语中对“旱灾”的偏爱,固然因为“干燥少雨”的自然环境为“旱灾”的真实性提供了某些认知与情感的方便,更因为“水”始终是干旱区的先决性资源,使得围绕“缺水”的不安格外强烈。这种不安既意味着区域社会的最根本危机,也意味着国家强化社会控制的最大机遇,并未因社会发生某种“现代化”转型而动摇,只是在具体细节上更趋丰富。“旱灾”作为一种基于区域环境现实的政治话语,由此被打上深刻的“边疆”烙印(87);西北边疆的水利现代化进程,在工程层面意味着荒原上横空出世的宏伟水库与精致渠道,而在政治与社会层面则不免展示出某些一以贯之却又隐晦诡谲的面相。

“旱”何以成“灾”

- 网络出版日期: 2019-07-01

摘要: 气候干燥少雨的河西走廊西部是中国西北边疆的重要灌溉农业区。民国中后期至中华人民共和国初期,该区域为解决近代水利危机而开启了水利现代化的历程,同时大量有关“旱灾”的表述频见于各类文献中。分析河西走廊西部主要河流水文特性与耕作制度会发现,“旱灾”与其说是一种真正的自然灾害,不如说是中国西北边疆水利现代化历程中一种独特的政治话语。民国时期,“旱灾”表述被用于社会各界争夺水权、赈济与工程投资的博弈中,地方政府与民众普遍通过以受灾者自居,通过竞相“示弱”争取上级政府的支持,而实际损害更大的水灾则往往遭到忽视。在中华人民共和国初期,政府通过主动发布河流来水可能偏少的“旱灾预警”;在一种“应急体制”的推行与固化中,政府实现了对灌溉活动的绝对控制。国家与社会借“旱灾”实现互动,既体现了西北边疆社会现代化进程中包含的危机性以及对国家的高度依赖,亦表现出“水”作为干旱区的先决性资源始终是国家控制边疆社会的重要政治抓手,并未因社会发生某种“现代化”转型而动摇。河西走廊西部的水利现代化历程以及作为其重要组成部分的“旱灾”话语,也因此具有了独特的“边疆”烙印。

English Abstract

Why Drought Become Disaster

- Available Online: 2019-07-01

-

Keywords:

- western part of Hexi Corridor /

- drought /

- political discourse /

- modernization of irrigation /

- frontier

Abstract: Climatically arid and with little rainfall, the western part of Hexi Corridor is a major irrigation farming region of China’s northwestern frontier. From mid to late Republican Period up to the early years of the People’s Republic of China, this region initiated the modernization of irrigation in the process of solving irrigation crises in modernity. At the same time, " drought”, as a terminology in discourse, began to appear frequently in various textual accounts. Through analyzing hydrological features of major rivers and farming systems in the western part of Hexi Corridor, this paper points out that rather than denoting a natural disaster, " drought” was born out of a unique political discourse in the modernization of irrigation on China’s northwestern frontier. In the Republican Period, " drought” was used as a discourse in the contest for water right, relief aid, and engineering investment among competing social sectors, so that the local government and its people could portray themselves as victims, in order to win over the endorsement of those in government at a higher level through " a demonstration of weakness”. Whereas flooding, as an actual disaster that was much more damaging, was often ignored. In the early years of the People’s Republic of China, the government proactively released " drought alerts” to gain absolute control over irrigation activities through the promotion and reification of an " emergency response system”. Interaction between the state and society was realized through " drought”, revealing the crisis-nature embodied in the modernization process of northwestern frontier society and its heavy reliance on the state, as well as demonstrating that " water”, as the prerequisite resource in an arid region, will forever serve as a crucial political means for the state to control frontier societies, unshakable by any process of " modernization”.