-

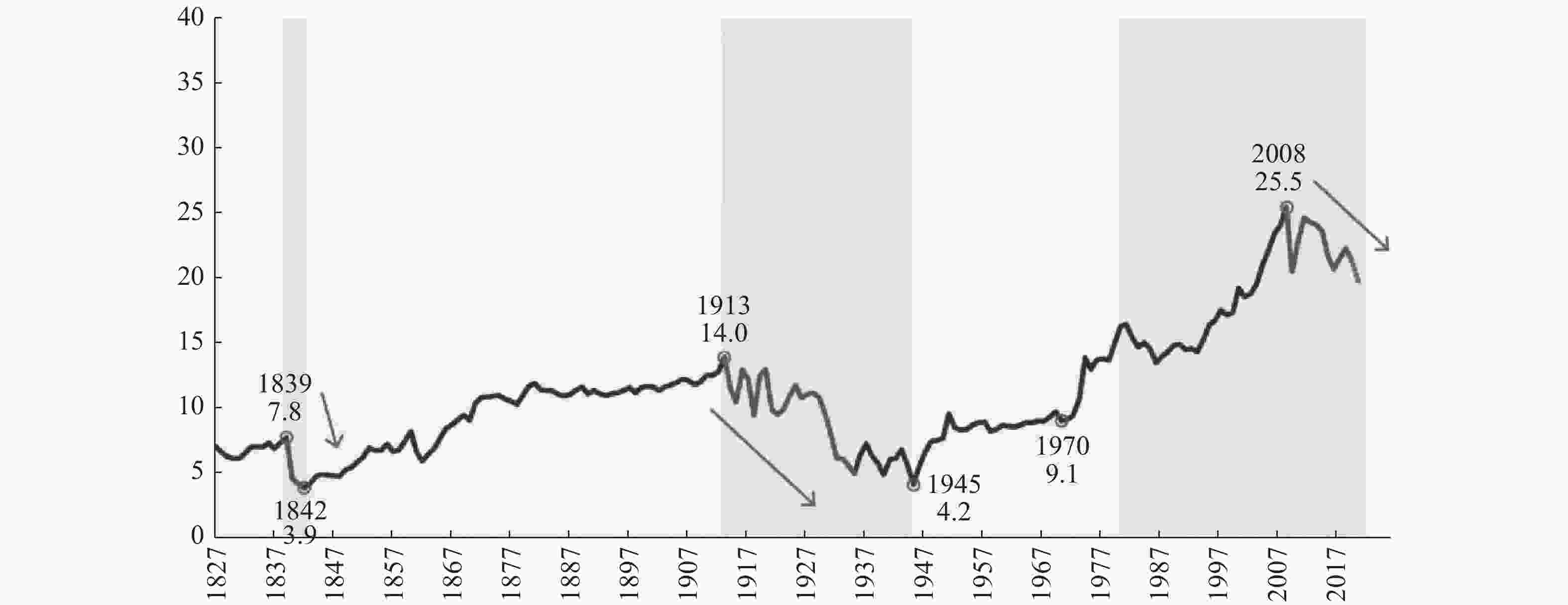

英国工业革命开启了现代经济增长之路,自此之后全球经济越发紧密地联系在一起,这也就是大家耳熟能详的全球化。然而全球化的发展并非一个线性过程,回首历史,我们已经历经了三次全球化浪潮与一次“逆全球化”浪潮。图1描述了全球贸易占全球GDP的比例,笔者使用此指标展示两百年来全球化的潮起潮落。第一次全球化浪潮滥觞于英国工业革命,并与西方资本主义的发展携手并进,从1815—1913年间全球化蓬勃发展形成了全球化的第一波浪潮。1914年第一次世界大战爆发,全球进入第一次逆全球化浪潮,从1914年至第二次世界大战结束的1945年间,相继发生的两次世界大战、大萧条与西班牙大流感不仅夺取了众多生命,也带来了经济的倒退,毫无疑问地全球化也在大踏步地倒退。第二次世界大战至今全球化可以大致分为三个阶段:一是1945—1980年全球化复苏与平稳发展阶段,即第二波全球化浪潮,第二次世界大战后世界银行、关税总协定与国际货币基金组织的建立重塑了全球化所亟需的全球治理体系,全球化得以平稳发展,全球化水平恢复到第一次世界大战之前的水平;二是从1980—2008年的第三波全球化浪潮,其间信息革命与运输革命导致国际贸易成本迅速下降,中国加入WTO、柏林墙的倒塌以及亚洲四小龙的崛起导致众多新兴经济体加入了全球化进程,这一轮“超级全球化”浪潮将全球化水平推至一个前所未有的新高度;三是2008年至今的全球化调整期,自2008年金融危机爆发后,超级全球化盛极而衰,全球经济增长停滞与民粹主义所推动的贸易保护主义都导致全球化进入一个深度调整的阶段。

2008年全球金融危机爆发后,虽然美国最终稳定了金融体系,但是国内收入矛盾进一步激化最终导致民粹主义的特朗普政府上台。特朗普政府出台了一系列保护主义、民粹主义和经济民族主义的“反全球化”的政策,在经济上体现为四处挑起贸易争端、退出多边谈判机制、用不正当手段打击外国高科技公司等极端政策,在国内政治上体现为“美国第一”“美国再次强大”等民粹主义诉求,在国际关系上则体现为“冷战思维”抬头,主动挑起与俄罗斯和中国的外交争端,通过退出世卫组织、阻碍世贸组织工作等方式拒绝履行国际公共责任。欧盟在欧债危机和英国脱欧的多重打击下,经济陷入长期衰退。全球新冠疫情的冲击更是对全球化的沉重一击。当此“百年未有之大变局”的时刻,我们更加需要以史鉴今,深刻理解大变局究竟变在何处?因何生变?

从经济学的视角看来,理解全球化所需要回答的问题是:推进全球化兴起和导致全球化逆转的力量和原因是什么?其实全球化进程和近年来凸显的“逆全球化”思潮,不仅是经济学家,也是历史学、政治学和国际关系等很多领域的学者共同关注的重大问题,国内外都出版了大量的著作文献,例如,国际关系领域吉尔平、基欧汉和奈等,历史学领域弗格森和霍布斯鲍等,以及国际经济史领域埃森格林和弗里登等的研究和著作都是各自领域的经典。①从学科分工来看,国际政治和国际关系学重点研究国家之间的政治关系和权力格局;在经济学中,国际贸易和国际金融等子学科分别关注国家之间的贸易关系和投资关系,经济史学、发展经济学和制度经济学则关注长期的经济增长、社会发展和制度演进。显然,不同学科领域和经济学子学科所研究的问题是纵横交织、相互影响、动态演化的。我们认为,学术研究可以分而治之、格物致知,但理解现实问题则必须采用唯物辩证法和系统论。

因此,面对前人和相关学科浩如烟海的文献资料,本文将采取以下指导思想和研究方法:首先,坚持马克思主义政治经济学的“经济基础”决定“上层建筑”的唯物主义辩证历史观,秉承马克思主义政治经济学关注“收入分配”和“社会矛盾”的研究视角,同时充分借鉴相关学科的相关文献。其次,重点学习和借鉴经济史、尤其是新经济史(New Economic History)②领域的研究成果,用扎实而丰富的历史数据描述全球化进程、分析其背后的经济动因,以及社会矛盾和政策制度的演变逻辑。再次,广泛借鉴国际关系、政治学和社会学等相关学科领域的研究成果,我们将简要探讨全球化与经济保护主义、政治民粹主义的关系,以及全球经济失衡与国际政治失衡的关系。

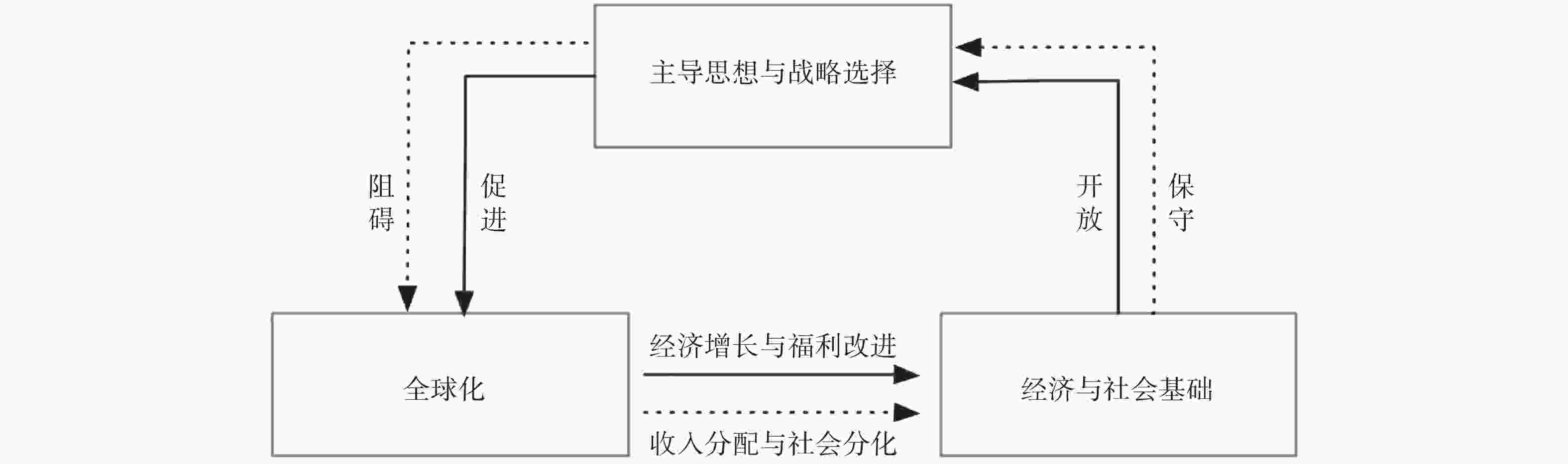

本文的分析框架和主要观点参见图2。我们认为,一旦因某种初始冲击(如新大陆的发现、技术变革和制度冲击等)全球化开始启动,就会在商品、资金和劳动力流动的过程中对一个国家的经济和社会基础产生两方面的影响:一是促进经济增长、改进社会福利的“正面效应”,但同时也会改变全球经济力量格局与一个国家的收入分配格局、导致不同社会群体的利益冲突,这通常是扩大收入差距、激化社会矛盾的“负面效应”。具体来看,如果全球化带来的福利增加的正面效应,超过由于国内阶层收入差距扩大和社会分化导致的福利损失的负面效应,那么整体来看人们会觉得全球化利大于弊,就会采取比较开放和积极的心态,比较开放和包容的主导思想和战略选择就会成为社会的主流意识形态,进而推动拥抱全球化的经济政策出台,从而进一步促进全球化的发展。反之,如果负面效应大于正面效应,人们觉得全球化弊大于利,比较开放和包容的主导思想和战略选择就会受到挑战,更加封闭和保守的经济民族主义、保护主义甚至民粹主义就会抬头,进而促使国家在国际事务上采取更为强硬和激进的战略和政策,这不仅会损害本国的利益,也会阻碍甚至扭转全球化的历史进程。

下面我们将依次完成全球化影响社会经济基础、进而影响政治思想和政策选择的“经济—社会—政治”一体的闭环分析。第二、三节将深入分析本次全球化浪潮对全球经济力量格局与收入分配格局的影响,进而说明经济和社会基础变化对一个国家政治环境和政策选择的影响。在第四节中,我们将通过梳理国际关系和经济学的理论谱系,为理解全球化进程建立一个思想坐标,并通过分析两次全球化进程的主导国(英国和美国)的主导思想和战略选择,总结全球化进程中大国思想演变和战略选择的历史教训。第五节是简单的小结和对未来研究的设想。

深入理解第三波全球化首先需要全景式地了解自20世纪80年代开启的超级全球化如何改变全球经济力量与收入分配格局。简而言之,我们需要清楚地认识谁是全球化的受益者?谁是利益受损者?

-

在第三波全球化中,全球经济力量格局发生了三大变化:一是全球国家间收入差距下降;二是“南升北降”;三是“东升西降”。

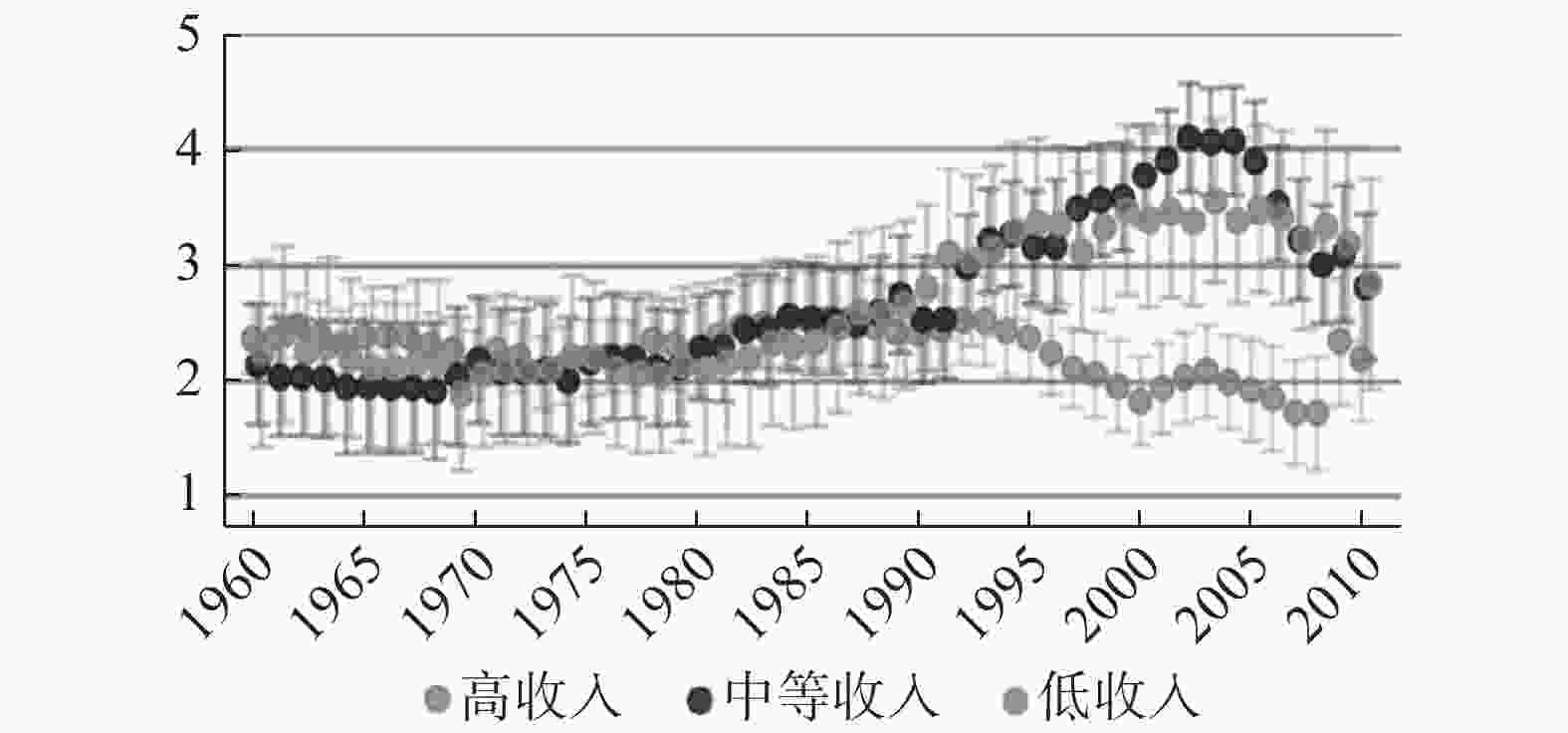

近年来,全球化导致收入分配恶化成为公共政策讨论的热点议题,然而如果我们从全球视角来看,全球收入不平等显著下降。图3展示了Bourguignon(2016)③使用泰尔指数所度量的全球不平等水平,如图所示,全球不平等在第三波全球化中显著下降。进而将全球不平等分解为国家间收入不平等与国内收入不平等,全球不平等下降的驱动力量是下降的跨国收入不平等而非上升的国内收入不平等。

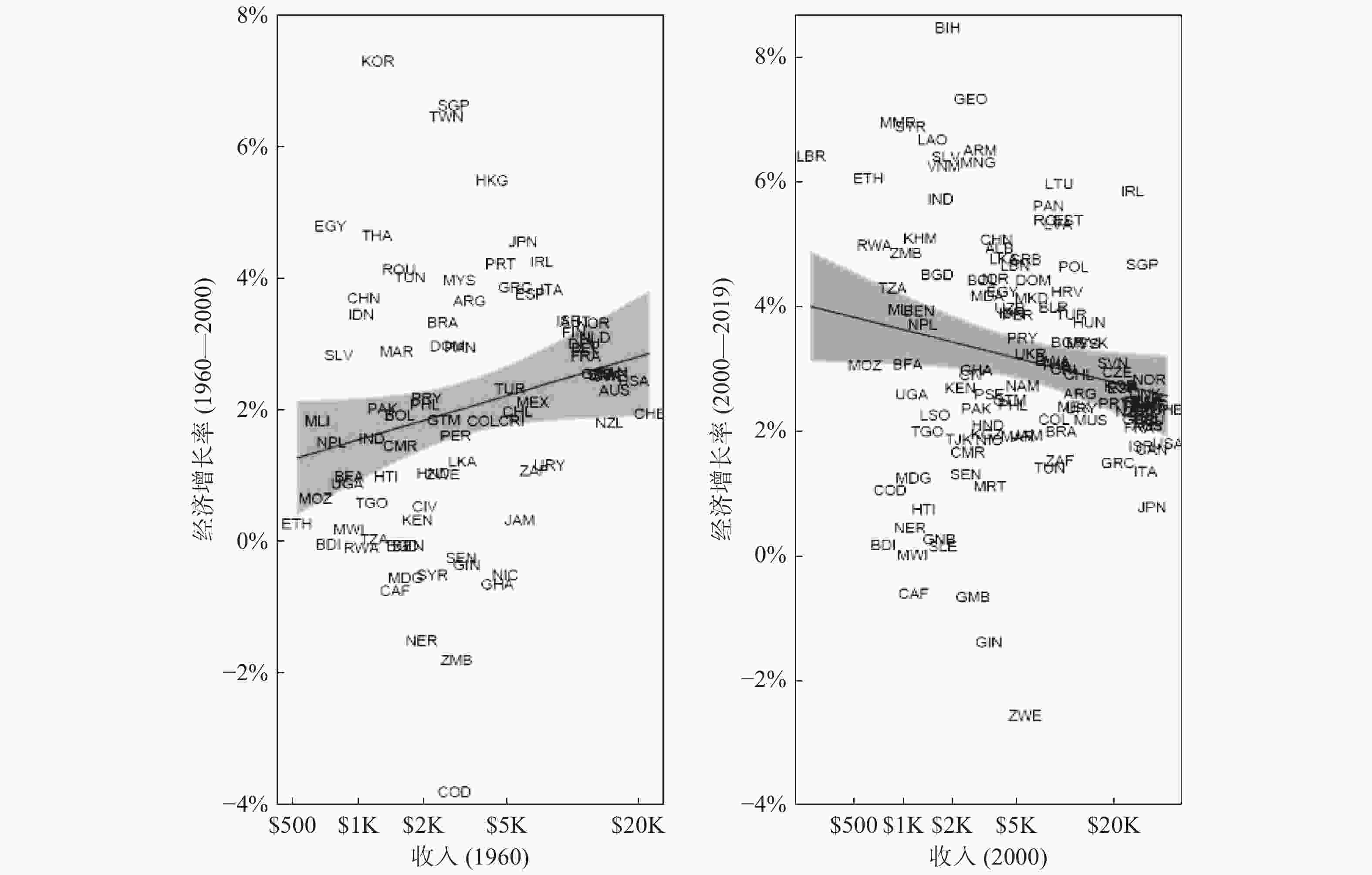

驱动国家间收入不平等下降的一个重要原因是全球增长出现了 “北降南升”的新格局,即中低收入的发展中国家与新兴经济体的经济增长率超越发达国家的经济平均增速。图4分别展示了高、中、低收入国家的平均经济增长率。如图可见,在20世纪60年代至90年代,高收入国家的经济增长率明显高于中低收入国家,但是自20世纪90年代以来,中低收入国家的经济增速明显超过高收入国家,这是自工业革命以来,中低收入国家的经济增速首次在较长时间窗口内系统性地超越高收入国家。尤为重要的是,新兴经济体与发达国家的经济增长率缺口不仅仅是由新兴经济体平均增长率上升所导致的。1990年之后,发达国家的经济增长动力持续下滑,尤其是在2008年全球金融危机之后,发达国家普遍陷入了低增长的困境。图5的跨国增长散点图更进一步佐证了“北降南升”的现象。图5左图显示在1960—2000年间,经济增长率与国家收入水平之间是正相关关系,即高收入国家增长更快,而图5右图则显示在2000—2019年间,经济增长率与国家收入水平之间呈负相关关系。由此可见,“北降南升”的现象并非是由一两个大国,如中国、印度的经济增长奇迹所推动的,而是一个具有一定普遍性的全球现象。

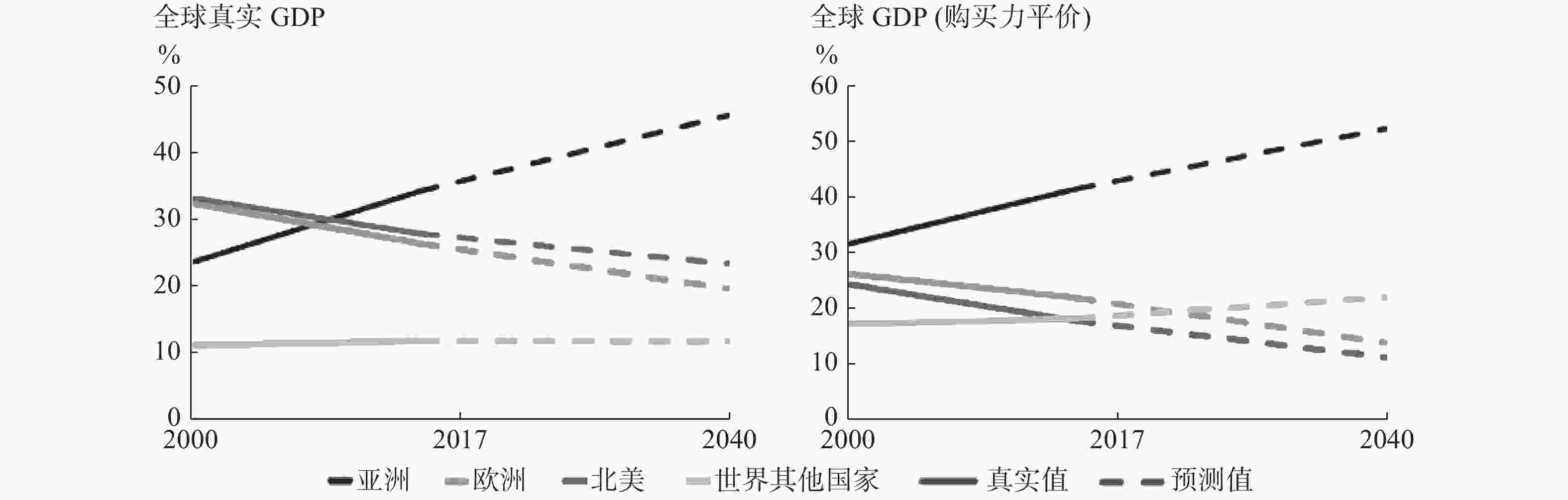

第三个全球经济格局的变化是“东升西降”,即第三波全球化中,亚洲强势崛起。图6清楚地展示了这一趋势,自2000年以来,不论是按照美元汇率计价还是购买力平价计算的国内生产总值,亚洲的全球占比都在稳步上升,北美与欧洲的占比都在不断下降,而且这一趋势还在进一步持续。

从全球经济力量动态发展的角度来看,第三波超级全球化中全球经济力量的变化与前两波全球化截然不同,第一波全球化伴随着西方资本主义的全面兴起,第二波全球化则对应着战后资本主义国家经济增长的“黄金时代”,而在第三波全球化后期则出现了发达经济体的经济停滞与新兴经济体的赶超。由此不难理解为何此轮“逆全球化”之风从西方发达国家而来。

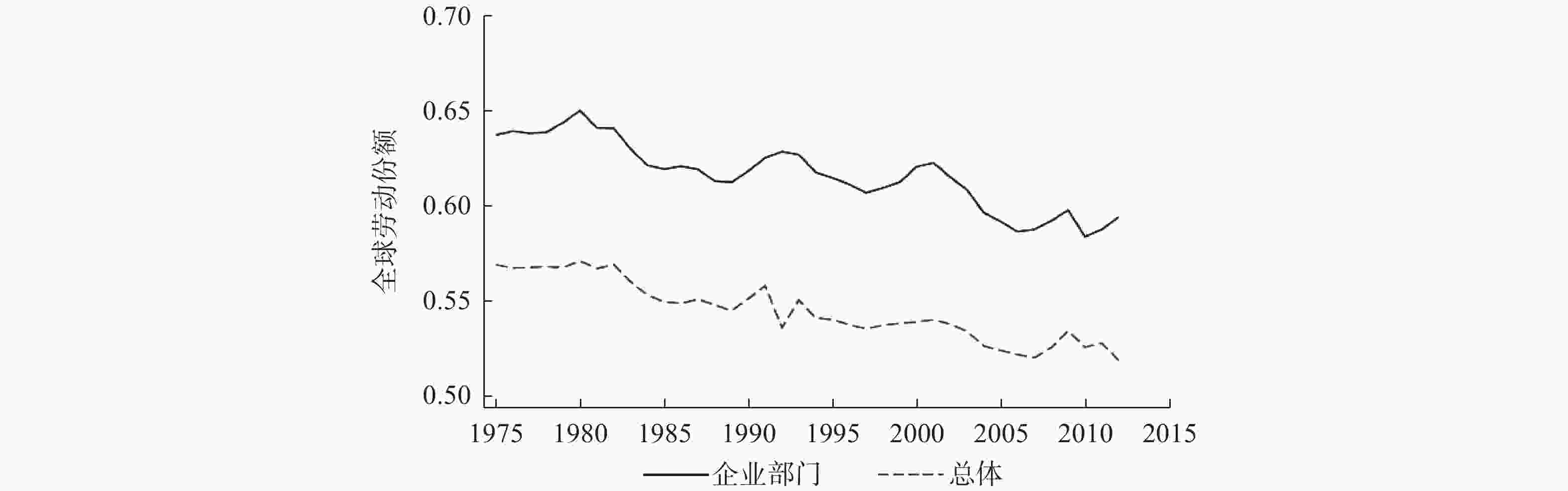

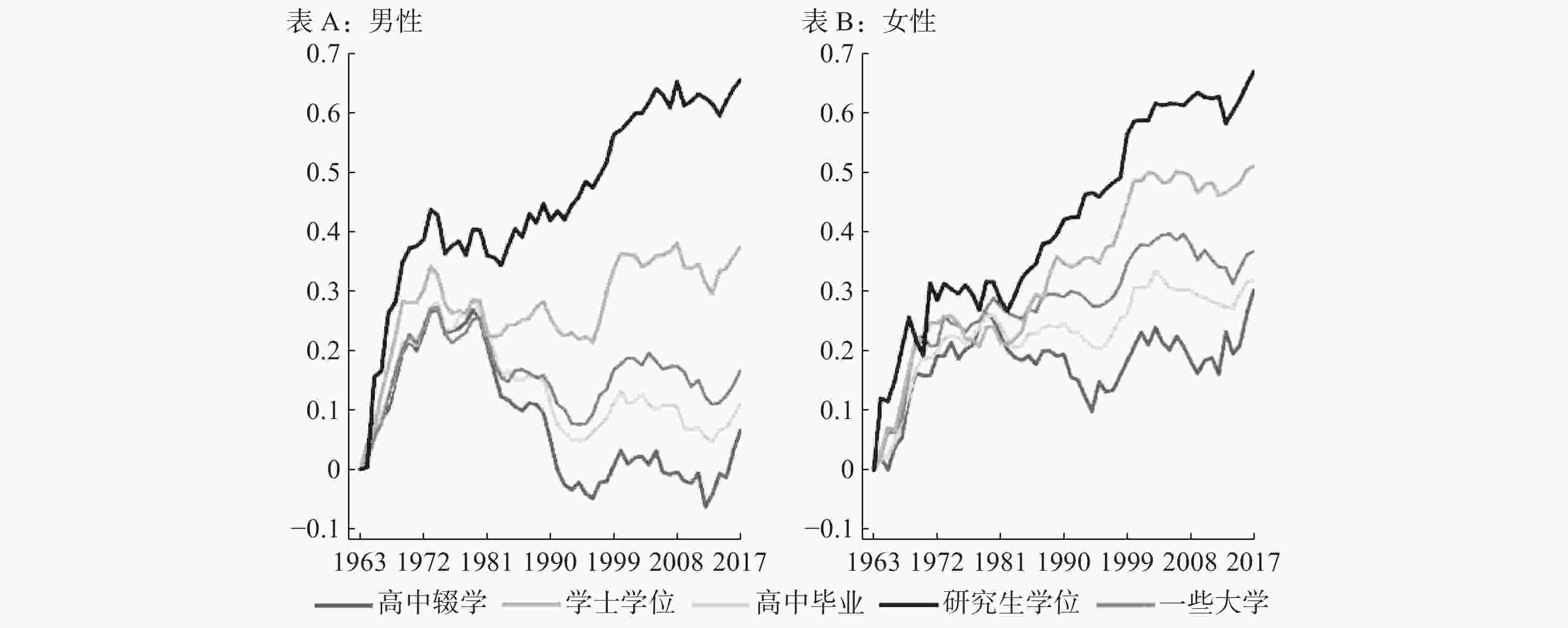

从国家内部来看,全球化也导致了社会各阶层和不同社会群体的收入和财富差距发生巨变,导致了发达国家尤其是美国的阶层分化。总体来看,第三波全球化中的收入分配格局有两大特点:一是资本份额的上升与劳动份额的下降,二是高技能劳动者收入份额的上升与低技能劳动者收入份额的下降。图7显示了自1975年以来,在全球总体经济与企业部门中劳动收入份额的持续下降与资本收入份额的持续上升。近四十年来,全球劳动的收入份额由57%下降至52%,下降明显。另一个造成国内收入分化的原因则是高技能与低技能劳动者收入增长的分化。图8显示了1963年以来美国各教育群体的对数工资(将1963年该群体的工资标准化为1),高教育群体尤其是大学教育以上的劳动者工资持续上升,而低技能劳动者的收入则陷入停滞甚至倒退。在第三波全球化中,美国的高技能群体收入增长更快并非特例,这是全球的一个普遍现象。由这两幅图可以发现,中低技能的劳动者尤其是西方发达国家的中低技能劳动者在全球化中获益是最少的,而在全球化中获益最大的则是两大生产要素−资本与知识的拥有者。

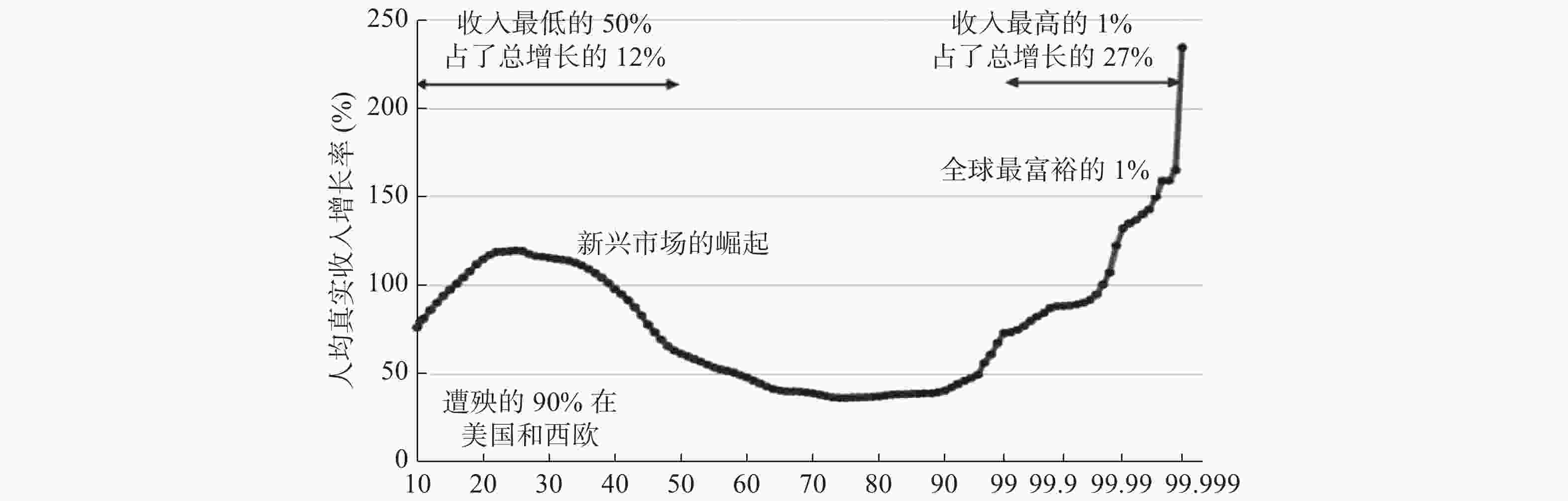

综合前述的全球经济增长格局与国内收入增长趋势的变化,产生了著名的描绘全球各收入群体收入变化的“大象曲线”。图9所示的所谓“大象曲线”展示了在1980—2016年间,全球各个收入阶层(按收入高低,将全球分为100个等份)的收入增长率。在第三波全球化中,全球收入最高的百分之一占全球总收入的20%以上,并且囊括了1980—2016年总收入增长的27%。如果我们将百分之一继续细分,可以发现全球的超级富豪阶层的收入增长更加惊人。由于最贫穷国家(主要是撒哈拉以南非洲地区)的低增长,“大象曲线”中最低收入群体的收入增长较低。由于中国和印度等大型新兴国家的快速增长,收入增长率在20%至60%的百分位附近相当高。发达经济体中的劳工阶层和中产阶级收入的低增长导致在收入百分位数的70%到90%左右出现了收入增长率的“塌陷”。

1980年代的超级全球化以来,尤其是2000年之后,发达国家的经济逐步陷入停滞,贫富差距持续拉大,这意味着发达国家经济基础的效率与分配公平都出现了重大问题。全球化理论与现实的不一致导致发达国家开始反思全球化,也孕育了形形色色的反全球化的民粹主义思潮。

-

马克思主义政治经济学指出经济基础决定上层建筑,在上一节我们分析了全球化所导致的全球经济力量与收入分配格局的变化,本节主要探讨经济基础的变化如何导致支撑全球化的社会基础及其主流意识形态发生变化,尤其是主导了第三波全球化的美国与欧盟的社会基础及其主流意识形态的变化。

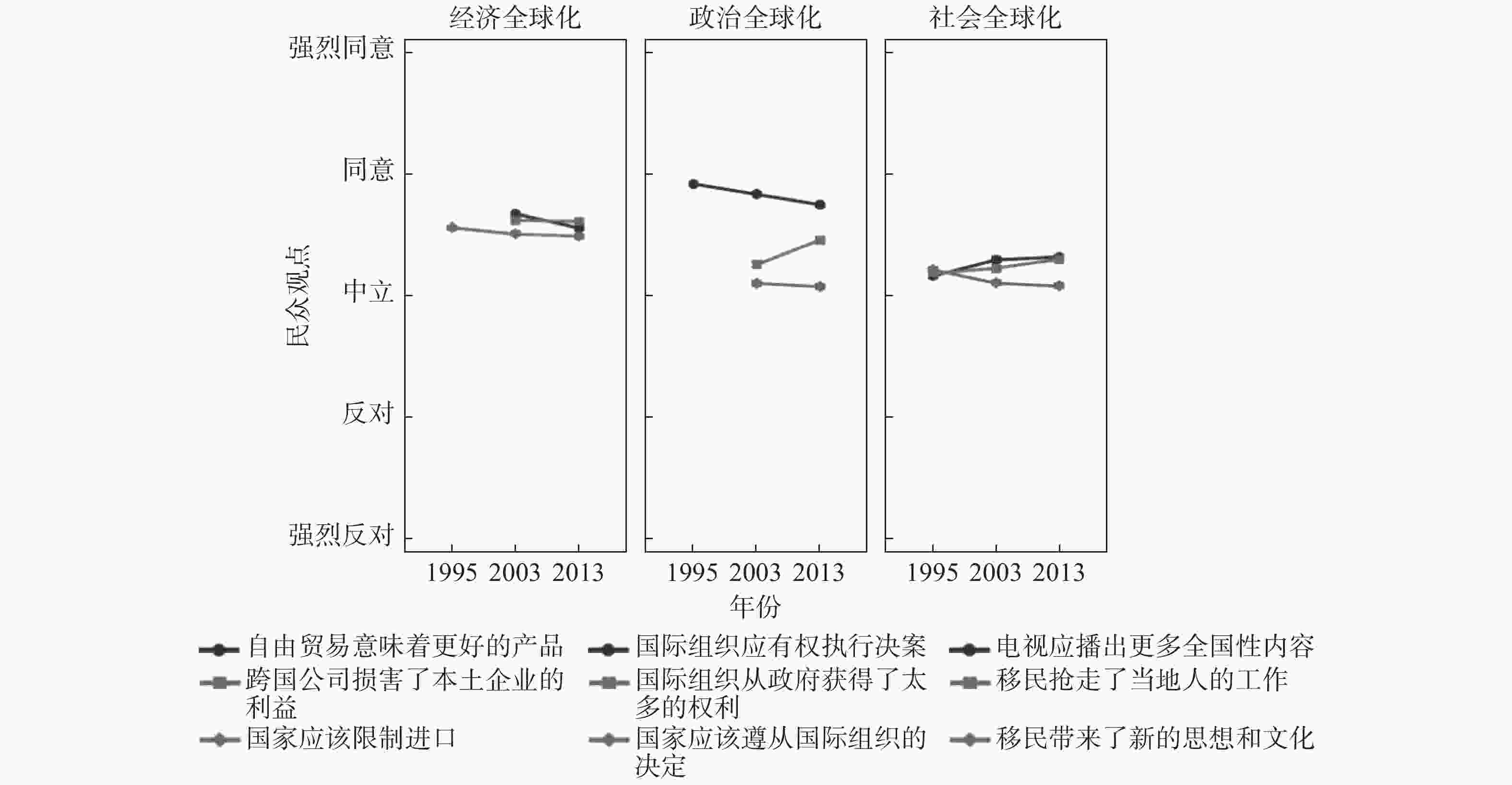

图10展示了在欧美15国中对全球化态度的转变。自1990年代以来,在经济、政治与社会全球化三个方面的绝大多数议题上,西方民众对全球化越来越持怀疑甚至负面的态度。在经济全球化方面,虽然越来越少的民众认为贸易带来更好的产品,但是民众并非越来越支持进口限制政策。在政治与社会全球化方面,公众的支持下降更为明显,具体体现在对移民以及全球化组织的更为负面的评价。

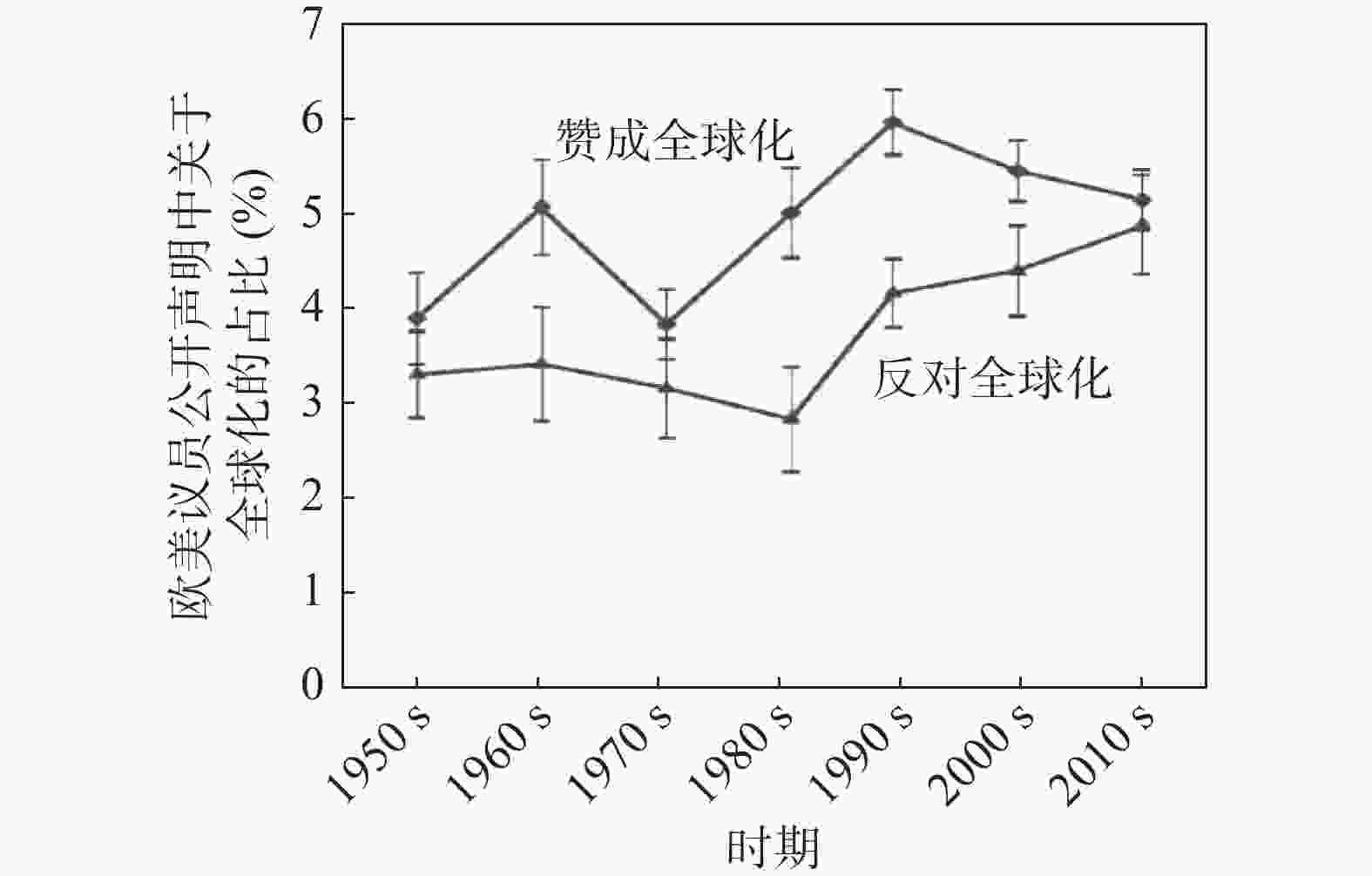

民众的反全球化情绪不可避免地反映在政党对全球化的态度之上,图11展示了Volkens et al. (2019)⑨对欧美议员公开声明的分析,发现自1990年代以来,欧美议员反全球化的声明比例显著上升而亲全球化的声明比例则显著下降。第二次世界大战之后,西方民主国家在新自由主义意识形态下逐步建立并完善了全新的世界经济秩序和全球治理体系。加入这个体系的国家都相信只要开放自由,大部分人的生活水平都将得到持续而广泛的改善。1980年代起新自由主义意识形态发展进入高潮,里根与撒切尔政府推行了一系列去监管、私有化的市场化措施,并不遗余力地推行全球化。欧盟的诞生、欧洲战后的持续增长使得自由主义大受推崇,推动了关税及贸易总协定、WTO、IMF等多边组织的成立,中国加入WTO等都极大地推进了全球化。支撑第三波全球化的是新自由主义的意识形态,其背后的经济理论主要是芝加哥学派的经济学理念。芝加哥学派理论的核心是所谓的“涓滴”理论,即开放的市场竞争、减税与去监管会促进企业阶层的竞争力,富人财富会滴漏到穷人阶层,简而言之,让富人富起来,富人会带动穷人富起来。然而通过第二节的分析,我们可以发现发达国家的工薪阶层在全球化中获益最小,所谓的“涓滴”理论日益受到欧美国家经济现实的挑战,进而使得全球化在发达国家越来越成为政治“票房毒药”。

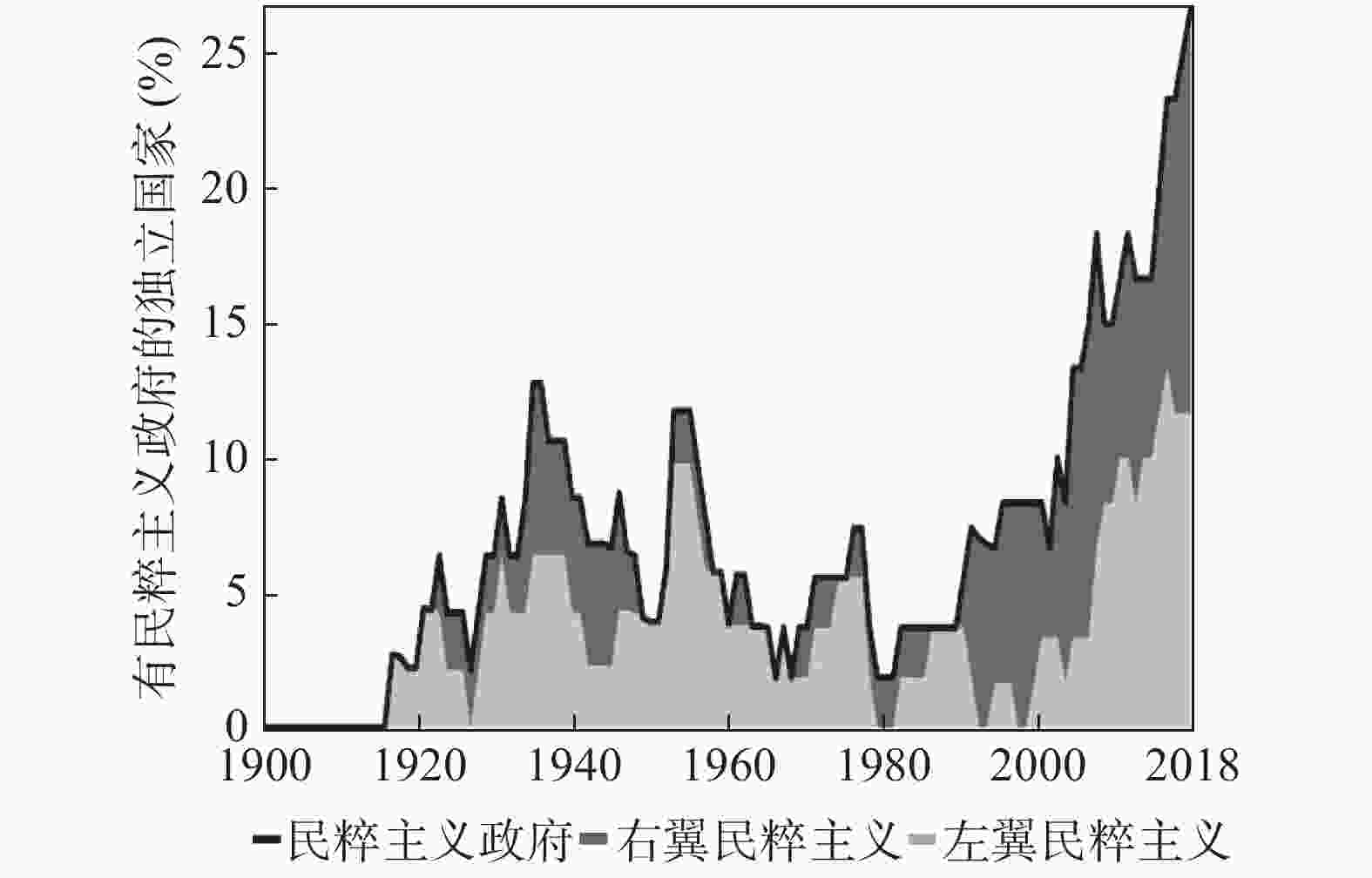

更为严重的是,一个幽灵,民粹主义的幽灵,开始在西方资本主义国家游荡。近年来,大量以反建制、反精英为执政纲领的政党在选举中大获成功。从英国脱欧到特朗普当选,民粹主义领导人打破常规、极限施压,对欧盟、WTO等多边组织造成了极大的破坏。图12显示了百年来全球民粹主义政党的变迁,自21世纪以来,民粹主义政党的发展直线上升,已经达到了一个新的历史高点。从历史上来看,现代意义上的第一个民粹党是19世纪末的美国人民党,人民党以强烈反对金本位制度、大企业集团与移民的政策纲领而载入史册。大萧条时期,极右翼政党与法西斯政党通过政变、选举和公民暴力控制了整个欧洲。1920年欧洲有24个完全民主的国家,但在1939年只有11个国家。德国、意大利、西班牙和希腊等国从民主制转向法西斯主义统治。1930年代,支持进步主义的富兰克林·罗斯福击败了当时著名的民粹主义挑战者,如休伊·朗和科夫林神父等。近期的民粹主义兴起是史无前例的:2018年,民粹主义者已在16个国家政府中执政,执政的左翼民粹主义者人数从21世纪之初的2个增加到2018年的7个。21世纪的欧美民粹主义政党主要是右翼的民族主义民粹政党,例如,美国的特朗普、意大利的国民阵线、希腊的金色黎明、瑞典民主党等。拉丁美洲对民粹主义的支持水平是比较稳定的,其民粹主义主要集中在左翼民粹主义政党,其主要的政策纲领是激进的收入再分配政策。

⑩西方民粹主义的兴起有其结构性的经济原因。90年代起,随着全球经济贸易结构发生变化,全球化在地区间与地区内都产生了赢家与输家。一方面,受中国等新兴国家竞争的压力,发达国家的劳动密集型制造业被转移出去,机器人、自动化等技术进步造成相关部门的非熟练工人的工资下降甚至失去工作。研究显示,来自中国的贸易竞争[Colantone and Stanig(2019)⑪]和自动化技术冲击[Anelli, Colantone, and Stanig(2019)⑫]与民族主义、孤立主义及右翼激进主义等偏离主流的政党支持率有很强的正相关性。

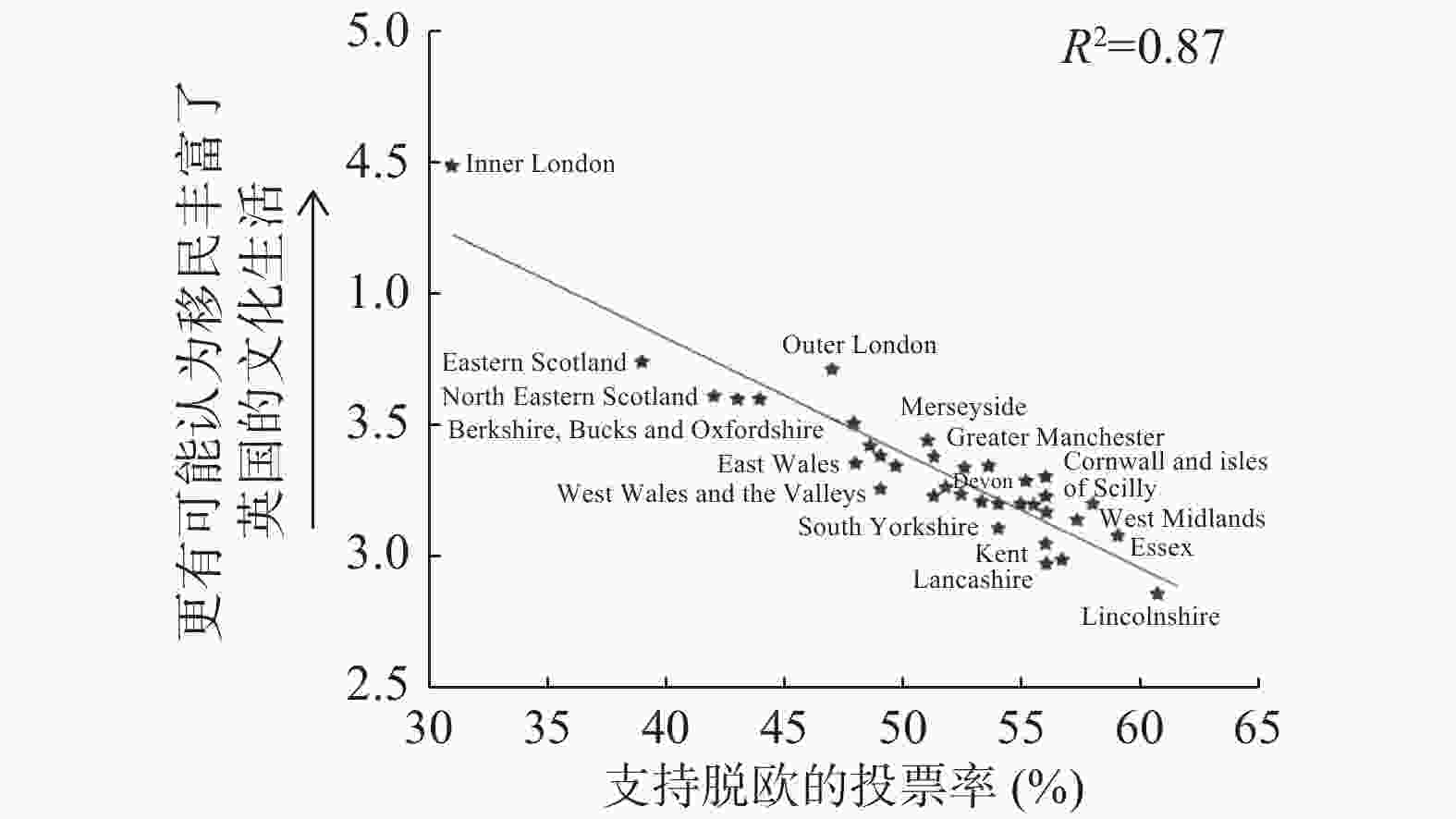

民粹主义的兴起也有其深刻的文化因素。西方世界不断爆发的移民问题也在加剧民粹思潮右倾,使其越来越带有民族主义的色彩。2010年阿拉伯之春等一系列地缘政治动荡爆发以来,数量激增的难民或是经济移民,从中东、非洲和亚洲等地经地中海沿岸涌入西欧国家。尽管移民对当地人的就业和工资的影响其实很小,但是其造成的社会、文化等非经济方面的矛盾却在不断激化。“谁是美国人?”“欧洲是谁的欧洲?”等一系列文化认同或身份政治的问题被重新提出,西方国家不断高涨的反移民情绪为极右民粹政党的迅速崛起创造了有利的时机,社会从公民政治走向身份政治。如图13所示,英国支持脱欧的投票率与对移民的排斥显著正相关,这进一步验证了民粹主义的文化因素,并解释了欧美民粹主义的更加强调民族主义与身份政治的右翼倾向。

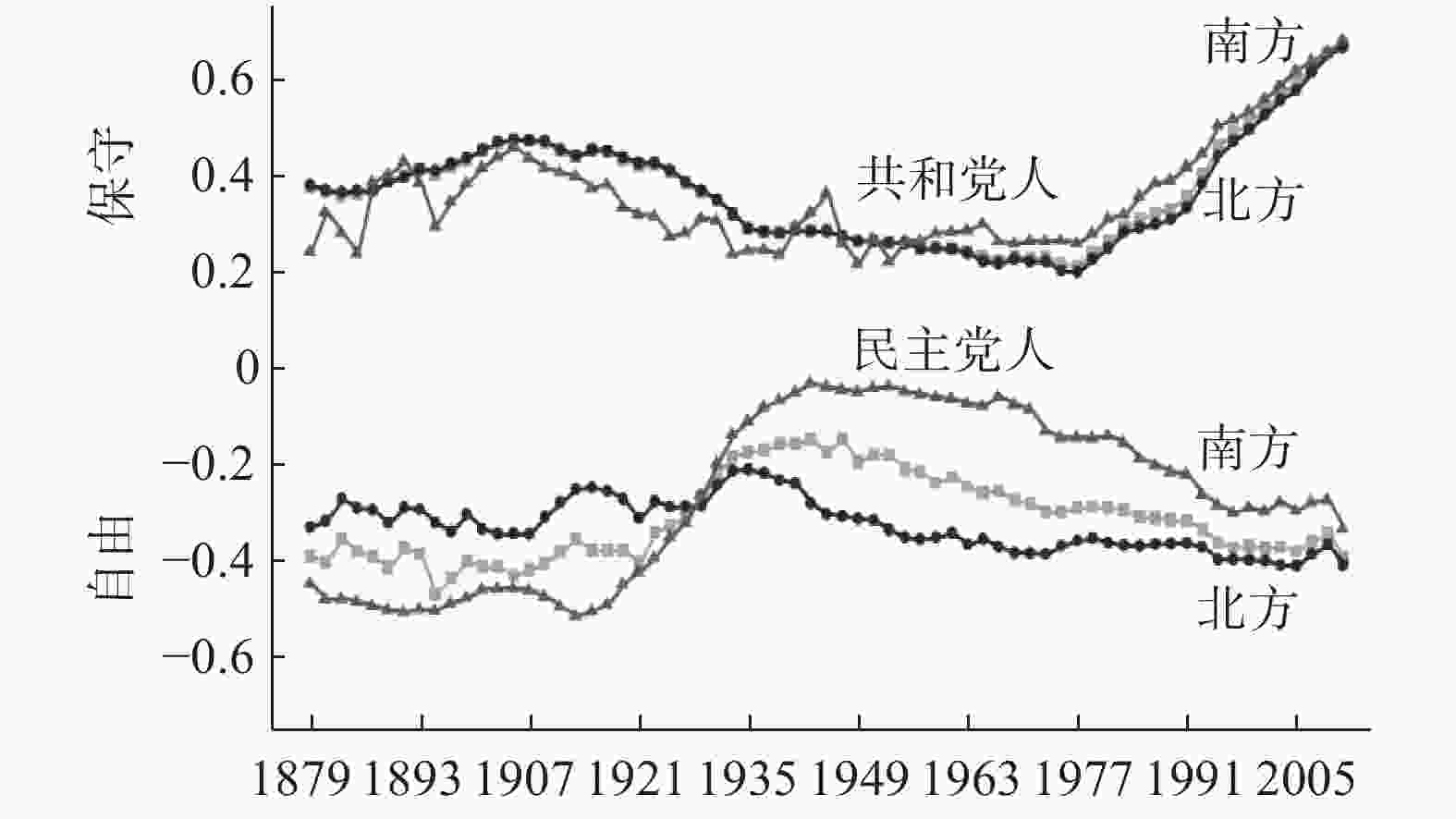

社会基础与意识形态的变化并不是同质的,伴随着西方社会意识形态变化的是社会与政党意识形态的极化。美国政党的意识形态极化尤为严重,主要体现在美国民主、共和两党近年来政党恶斗的戏码不断上演。以保守与自由划分,图14展示了百年来美国两党众议院议员的意识形态变化。在1900年代,镀金时代所带来的急剧扩大的收入分配差距也导致美国两党的意识形态的极化,而在罗斯福新政之后,美国两党的意识形态差距逐渐缩小。自1980年的里根时代开始,共和党逐渐趋于保守,在这四十年里,共和党的保守倾向有增无减。民主党的自由倾向虽然与日俱增,但是在极化的程度上与共和党不可同日而语。政党意识形态的极化使得政党间的妥协与合作变得极为困难,建设性地应对全球化挑战可能性越发渺茫。

-

⑬⑭首先,在国际关系方面,奈和韦尔奇在他们的经典教材《理解全球冲突与合作:理论与历史》中指出,“我们今天所说的国际体系,是指领土主权国家体系,而且我们把国际政治(International Politics)定义为缺少一个共同主权者的政治,即在各行为体之上没有统治者的政治。”正因为国际政治是一个“自助体系”,因此,根据思想渊源的不同,国际关系领域有三种理论范式,即秉承托马斯·霍布斯思想的“现实主义”,继承约翰·洛克哲学的“自由主义”,以及承袭马克思理论的“马克思主义”。明斯特和阿雷奎恩—托夫特在《国际关系精要》一书中,对这三种国际关系理论做了简要总结:(1)现实主义(realism)断定国家存在于无政府状态的国际体系中,即缺少支配性的等级权威,每个国家都以用权力术语界定的国家利益为基础制定政策,国际体系的结构取决于国家间的权力分配。早期现实主义的代表人物有汉斯·摩根索和肯尼思·华尔兹等,之后吉尔平、布热津斯基、基辛格和加迪斯等新现实主义学者的著作⑮也极大地影响了美国的外交政策。(2)自由主义(liberalism)历史上根植于认为人性本善的哲学传统,认为个人组成团体,以及后来的国家;国家一般彼此合作,并遵循彼此已经达成共识的国际规范和程序。早期美国的第28任总统伍德罗·威尔逊就是自由主义的代表,20世纪80年代以来基欧汉和奈等学者的著作都是新自由主义学派的经典。(3)马克思主义(Marxism,或激进主义radicalism)理论根植于经济学,认为个人行为主要是由其所属的经济阶层决定的;国家是国际资本主义的代理人;国际体系是高度阶层分化的,由国际资本主义体系主导。在马克思、列宁之后,尤其是第二次世界大战之后的拉美等发展中国家取得了重要发展,如弗兰克的依附论⑯、普雷维什的发展主义⑰和沃勒斯坦的世界体系理论⑱都产生了广泛影响。其他国际关系和国际政治的经典教材和著作对理论派别或理论范式的分类也大致相似,如卡赞斯坦和希尔⑲将国际政治经济学分为“三个不同的研究范式:现实主义—重商主义、自由主义,以及马克思主义”⑳。综上,后面我们将围绕国际关系理论谱系的“三极”(现实主义、自由主义和马克思主义)展开比较和分析。

其次,在经济学领域,兰德雷斯和柯南德尔在他们的经典著作《经济思想史》中指出:“经济学是一门社会科学。……(人类)为了解决稀缺性问题,需要一种社会机制在无限的选择中间来分配有限的资源。”为此,经济学“试图投身于对经济、社会与政治力量相互关系的研究,将焦点放在市场力量如何运转上,集中研究市场如何分配稀缺资源,研究决定经济产出水平与增长的力量”。按照方法论和基本观点的差异,兰德雷斯和柯南德尔将经济理论分为正统(orthodox)和非正统(heterodox)两大类。目前,国内外大学开设的大多数经济学课程基本都属于正统(或主流)经济学,马克思主义政治经济学、奥地利学派和传统制度学派的理论则属于后者。在正统经济学中,按照思想发展的时间顺序,可以分为四个阶段:(1)从1500—1750年大约二百五十年间的重商主义(merchantilism)或前古典主义时期;(2)从18世纪下半叶到19世纪上半叶的一百年间“见证了政治经济学学科的日益专业化”,以斯密的《国富论》、马尔萨斯的《人口原理》和李嘉图的《政治经济学及赋税原理》为代表,马克思把这一阶段的古典经济学(Classical Economics)理论称为古典政治经济学(Classical Political Economics)。这一方面有别于之后的效用主义、边际主义和新古典经济学等“庸俗经济学”,同时也与他所开创的“马克思主义政治经济学”不同;(3)从19世纪下半叶到第二次世界大战前,英国剑桥大学的阿尔弗雷德·马歇尔和他的弟子约翰·梅纳德·凯恩斯分别于1890年和1936年出版了《经济学原理》和《就业、利息和货币通论》,标志着新古典经济学(Neoclassical Economics)和宏观经济学(Macroeconomics)的创立;(4)第二次世界大战后经济学的研究重心转移到了美国,凯恩斯主义学派为战后近三十年全球经济的复苏与发展提供了有效的理论基础和政策工具。但20世纪70年代末到80年代初的两次石油危机使发达国家、尤其是美国经济陷入严重“滞胀”,凯恩斯主义开的政策药方(财政刺激加货币紧缩)又使美元大幅升值,美国对日本和德国开始出现巨额贸易赤字、国际收支严重“失衡”。在这种内外交困的情况下,主张自由市场经济的新古典主义开始复兴并大行其道。经济环境和思想观念的转向也使凯恩斯主义者不得不与时俱进,开始借鉴和融合新古典主义的方法与观点,发展出了新凯恩斯主义经济学。

综上,西方主流经济思想的发展是围绕“国家和市场在资源配置中的作用”这个问题展开的,先后出现了强调自由市场经济这只“看不见的手”的古典主义和新古典主义,以及强调国家和政府这只“看得见的手”的重商主义、凯恩斯主义和新凯恩斯主义等理论主张。在西方主流经济思想之外,以马克思主义为思想源头,苏联采取了计划经济的管理模式,很多东欧和发展中国家的学者也在经济发展和经济政策等方面,探索适合本国的经济理论、政策框架和改革实践,如波兰等前社会主义国家的改革探索,以及中国建设有中国特色社会主义市场经济的伟大变革等。下面我们将围绕经济思想谱系的“三极”(古典主义、凯恩斯主义和马克思主义)回顾全球化的历史进程。

-

在第一节中,我们将全球化浪潮分为三次全球化浪潮与一次逆全球化浪潮,其具体包括六个阶段。表1中列出了每个阶段主导性的国际关系和经济学思想,从中可以清楚地看到在整个全球化历史中国际关系与经济学思想的共生演化过程。

首先,在1815—1945年第一次完整的全球化周期中,国际关系的主导思想在第一次世界大战前后经历了一次转变。㉑第一次世界大战前各个帝国主义国家奉行权力至上的现实主义(帝国主义)原则,在体系内部用“均势外交”相互制衡,在体系之外用“舰炮外交”追求殖民扩张。同时饱受帝国主义国家欺凌的国家和地区则受马克思主义思想的影响,接受列宁关于“资本主义的最高阶段是帝国主义”的论断,认为世界体系是不平等的“金字塔结构”,不满和反抗情绪在不断积累。第一次世界大战的惨烈和1917年“十月革命”的胜利,使威尔逊提出的“自由主义(理想主义)”思想和“民族自决”的主张得到了广泛关注,并在一定程度上影响了第一次世界大战后世界秩序的重建。但即便如此,不管是欧洲大陆内部的势力分割、还是欧洲各国对待殖民地的独立诉求,都在很大程度上保留和延续了现实主义(帝国主义)的强权做法,并没有本质的改变。非常有代表性的是两个例子:一是1919年凯恩斯在《和约的经济后果》一书中对英法等国极力打压德国的做法的批判;二是巴黎和会上列强无视中国的主权,直接将德国占领的青岛“转让”给日本、导致了五四运动的爆发。

全球化阶段 国际关系 经济学 1815—1870 发展 现实主义(帝国主义)

马克思主义(列宁主义)重商主义 1871—1913 繁荣 (英)古典主义

(德)国家主义1914—1945 战争与危机 表面:自由主义(理想主义)

实质:现实主义(帝国主义)保护主义 1946—1970 平稳发展 新现实主义(冷战与遏制)

新马克思主义(依附理论)凯恩斯主义 1971—2008 快速发展 新自由主义 新古典主义

新凯恩斯主义2009年以来 危机与调整 反思与争论 反思与争论 来源:作者整理。 表 1 全球化各阶段主导性的国际关系与经济学思想

其次,第一次全球化周期中经济学的主导思想发生了两次转变、经历了三个阶段,分别是:从1815—1870年德国统一、从1871—1913年第一次世界大战之前,以及1914—1945第二次世界大战结束。下面我们逐一来看:

(1)同样是在1815年,在历时三年的英美战争㉒结束后英国颁布了《谷物法》,对从外国(主要是美国)进口的谷物征收关税,以保护本国农民和地主的利益。美国则针锋相对,于1816年正式通过了第一个保护关税法案,大幅提高制造业产品(主要从英国进口)的平均税率。虽然早在1776年亚当·斯密就在《国富论》中用整整一篇来批判重商主义的种种思想和做法㉓,1817年大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中对《谷物法》展开了针锋相对的批判,但进步的思想要广泛传播、产生实质性影响总要一段时间。因此,我们把1815—1870年的这段时间称为与国际关系上的“现实主义”相对应的国际经济上的“重商主义”时期㉔,特征是国家间存在比较激烈的政治和经济竞争,虽然没有大规模的军事冲突但政治关系比较紧张,关税壁垒等经济管制措施也非常普遍。

(2)在德国统一到第一次世界大战之前(1871—1913年)约四十年的时间里,以德美日等为代表的国家推动了第二次工业革命的发展,世界贸易成本持续下降、生产能力迅速增长。虽然这一时期除英国奉行自由主义市场原则外,其他发达国家还是保持了较高的关税水平,但高关税并不足以抵消运输成本下降和生产效率提升的影响,最终不仅是商品贸易、资本和劳动力等要素流动也蓬勃发展,世界经济第一次进入全球一体化的时代。这一时期我们需要特别关注普鲁士经济学家弗里德里希·李斯特的思想。㉕李斯特所处的时代是在德国统一之前,当时英国的工业革命已经迅猛发展了几十年,法国等西欧国家的经济也快速增长。面对邻国的崛起和潮水般涌入的外国商品,1841年李斯特出版了《政治经济学的国民体系》一书,提出了国家保护主义思想。他一生积极推动建立关税同盟,以实现德意志在经济上的统一,并主张国家应当在经济生活中起到重要作用,采用关税、金融扶持等政策保护和鼓励本国工商业的发展。显然,李斯特的“国家保护主义”与英国主张的“市场自由主义”格格不入,但就是在这种国家保护和促进工业发展的思想推动下,德国在统一后的短短几十年间迅速实现了工业化和城市化的“大转型”,成为唯一可以与英国抗衡的欧洲大国。这就直接打破了维持欧洲百年和平的“均势”格局,英德两国面对面、站到了“修昔底德陷阱”的两边。

(3)1914—1945年属于两次世界大战期间,中间还包括1929年爆发于美国并迅速影响全世界的大萧条(Great Depression)。在此期间,发达国家基本上都采取了以邻为壑的保护主义贸易政策。最典型的例子有两个,一是美国于1930年通过的《斯穆特—霍利关税法案》(Smoot-Hawley Tariff Act),给其自身和全球贸易都带来了灾难性的影响;二是作为“自由市场主义”引领者的英国也在1932年通过《进口关税法》,彻底放弃了自由贸易原则。

最后,从第二次世界大战以来到2008年金融危机爆发前的六十多年中,国际关系和经济学的主导思想在1970年代前后同时经历了一次转变。以1971年“尼克松冲击”和布雷顿森林体系解体为标志性事件,国际关系由之前的新现实主义(以美苏两大集团奉行的冷战和遏制战略为代表)和新马克思主义(如拉美国家盛行的依附理论),逐渐转向新自由主义(主张通过促进国际贸易和投资,扩展西方发达国家主导的市场经济和民主秩序);西方主流经济学思想也由之前的凯恩斯主义,转向新古典主义和新凯恩斯主义思想的交叉与融合。在思想演化的背后是民心与历史的力量:一是,第二次世界大战之后各国人民对世界和平、经济复苏和社会发展的渴望,共同推动了全球经济和贸易的增长;二是,在布雷顿森林体系解体和1970—80年代“经济滞胀”的双重冲击下,以美国为首的西方国家开始推行经济的自由化改革,使世界贸易和投资的一体化进程进入了“快车道”;三是,1990年代东欧巨变之后,以美国为代表的西方经济进入高增长、低波动的“大缓和”时期,同时以中国为代表的新兴经济体也迅速增长,可以说全球化进程最终驶上了“高速公路”,直到2008年美国爆发金融危机,全球经济再次陷入痛苦而漫长的调整期。

-

在前文思想梳理和史料分析的基础上,我们还要回答这样一个问题:思想演化如何推动全球化的演进?我们的思考是:两次全球化进程各有一个主导国家(即英国和美国),历史证明,主导国家的基本国情与核心利益决定了它所秉承的主导思想,主导思想又决定了内政外交的战略和政策、进而决定了全球化的走向。

先以英国为例,1815年英国还处于第一次工业革命的早期,当时的英国社会的主导思想是国际关系上的现实主义和经济上的重商主义,实行的对外政策是帝国扩张和保护主义。但是到了19世纪中叶英国率先完成第一次工业革命,成为当时唯一的工业强国的时候,打开世界市场、推行自由贸易和投资就成了英国社会共识和国家策略。标志性事件是英国分别于1846年和1854年废除了《谷物法》和《航海法》,并于1860年与长期的竞争对手法国签订了双边自由贸易协定《科布顿—谢瓦利埃条约》㉖。可以说,英国在经济思想上由重商主义向古典主义的转变导致了其经济政策由保护主义和自由主义的转变,大大推动了第一次全球化进程。

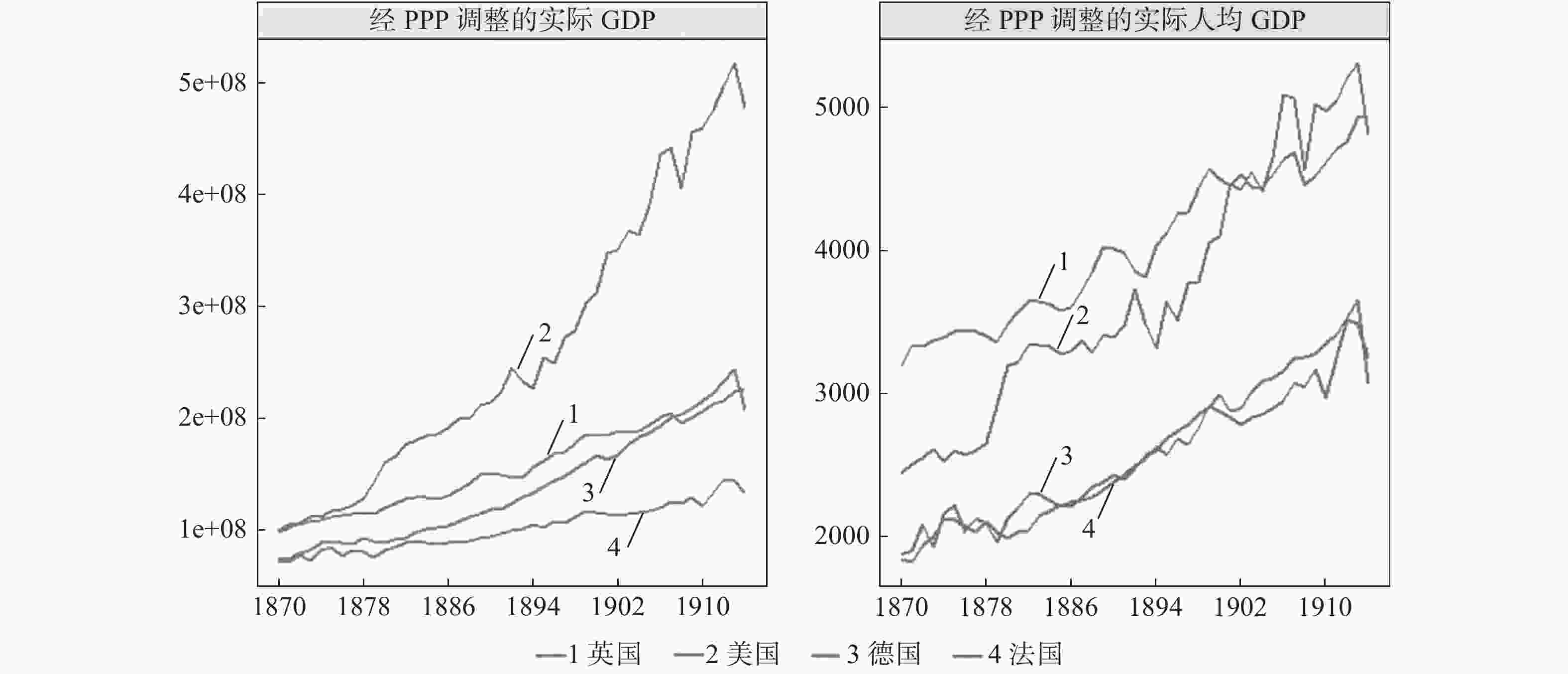

但同样是英国,在1870年德国统一之后、尤其是看到德国借第二次工业革命经济迅速崛起的时候,在国际关系和经济思想上就再次发生转变,由开放和进步变得封闭和保守。今天很多经济史学家用数据还原了当时的经济格局,根据约达、舒拉里克和泰勒等学者整理的数据(图15),德国从1870年统一之后经济增长速度明显加快,经济总量在1905年左右超越英国,人均产出则在1900年左右超越法国。显然,这种经济格局的变化打破了欧洲的外交均势,也就不难理解为什么英国和法国会一起把德国作为它们最大的经济竞争对手,甚至会摒弃前嫌结成同盟伙伴。

再以第二次世界大战后的美国为例。第二次世界大战刚刚结束时,美苏两大集团在政治上相互敌视、在经济上相互竞争。美国作为发达资本主义国家的盟主,必然采取国际关系上的现实主义和经济上的凯恩斯主义,在政策上实行集团内包容和开放、集团外强硬和封闭的两套标准。但如前文所说,在布雷顿森林体系解体和1970—80年代“经济滞胀”的双重冲击下,美国不得不开始推行经济的自由化改革,如里根政府在1981—1989年实施的减税和放松管制等方面的改革;同时在外交方面缓和与苏联等社会主义国家的关系,并于1979年与中国建交。

如果说1970年代美国在国际关系和经济思想上由相对保守到相对开放的转变,主要是为了解决自身所面临的经济困境,那么等到了1990年代东欧剧变之后,不论是国际政治还是全球经济方面,美国已经和当年的英国一样,俨然成了世界唯一的霸主。对于霸主来说,推行自己的价值体系、扩展以自己为中心的经济体系,就成了至高无上的国家利益和必然实现的国家目标。但正是1990年代以来美国打着“自由主义”思想大旗的恣意妄为,成为其日后国内产业空心化、收入差距扩大和社会矛盾激化,以及对外国际收支严重失衡、国际金融市场债台高筑和国际影响力不断下降的根本原因。

综上,第一次全球化周期中主导国英国的例子说明,对大国关系而言,经济失衡必然导致政治失衡,如果缺乏有效的政策调整和协调机制,大国间的冲突和全球化的逆转就很难避免了。作为第二次世界大战后第二次全球化浪潮的主导者,美国的例子说明,大国自身的经济失衡必然导致国内政治的失衡,如果不进行实质性的结构改革和政策调整,一味挑起国内的民粹主义情绪、将责任转嫁到其他国家,那么国际关系的恶化和对全球化造成的伤害也将难以避免。

-

本文试图为理解历史上的全球化进程和当前的“逆全球化”挑战提供一个全面的、动态的分析框架。我们认为,从经济基础来看,如果全球化进程所带来正面效应占优,整个社会的心态将比较开放和积极;反之,如果负面效应占据主导,社会心态就会转向封闭和保守。因此,从下至上来看,经济和社会基础的变化将影响国家的主导思想和意识形态,而一个国家在国际关系和经济思想方面的演变,势必影响其对外战略和政策的选择,进而从上至下影响全球化的进程。历史经验表明,一个国家、尤其是大国如果自由主义和放任思想占主导,该国在国际事务上将会比较开放和包容,将促进全球化的发展;反之,如果现实主义和管制思想占主导,它将采取更为强硬和激进的战略和政策,将阻碍、甚至扭转全球化的历史进程。

关于如何应对“百年未有之大变局”,提出既有利于我们民族复兴的长远利益、也能兼顾其他国家的核心利益和合理诉求,谋求全球经济共赢发展的问题,近期国内很多学者都提出了建设性的主张,如从经济学视角提出机制分析和政策建议的文献有袁志刚、万广华和鞠建东等学者的研究㉗,从国际治理的视角提出政策主张的研究有蔡拓等、苏长和等、秦亚青和张宇燕等㉘学者的研究和著作。本文受篇幅所限,只是从分析框架和思想理论的角度做了一些探索,今后将在此基础上,进一步拓展和完善对于政策工具和政策效应的分析与评价。

理解全球化:基于“经济−社会−政治”体系共生演化视角的分析

- 网络出版日期: 2021-08-20

-

关键词:

- 全球化 /

- “经济−社会−政治”体系 /

- 国际政治经济

摘要: 20世纪80年代以来,一波超级全球化席卷全球。当今世界进入了百年未有之大变局,全球化陷入困境。应当如何理解当前的全球化困境?百年未有之大变局究竟变在何处?为此,可以从经济学、政治学、社会学与国际关系的综合视角,构建“经济−社会−政治”为一体的、动态演化的框架,以理解当今世界全球化的深层次矛盾。近一波全球化过程中全球经济力量与收入分配格局发生了变化,出现了发达经济体的经济停滞和新兴经济体的赶超,也导致了社会各阶层和不同社会群体的收入和财富差距发生巨变。全球化中全球经济基础的变化,即全球化中的全球经济力量格局变迁与收入分配恶化将对各国的经济和社会基础产生重大影响,进而影响上层建筑:国家的主导思想和意识形态。一个国家在国际关系和经济政策领域主导思想的演变,势必影响其对外战略和政策选择,进而影响本国的经济走向乃至全球化的历史进程。

English Abstract

Understanding Globalization: An Analysis from the Perspective of the Co-evolution of Economic-Social-Political System

- Available Online: 2021-08-20

Abstract: Super globalization has swept the world since the 1980s. The world today is marked by changes unseen in a century, and globalization has fallen into a quagmire. How should we understand the current special plight of globalization? What is the characterization of changes unseen in a century? Based on the comprehensive perspectives of economics, political science, sociology and international relations, we construct a dynamic evolutionary framework integrating “economy-society-politics” to understand the deep-rooted contradictions of globalization in today’s world. We first review the evolution of global economic power and income distribution patterns during the recent wave of globalization, and presents a panoramic view of the beneficiaries and losers of globalization. In turn, we point out the evolution of the global economic foundation, that is, the changes in the global economic power structure and the deterioration of income distribution within globalization will transform the economic and social foundations, and then affect the superstructure: the country’s dominant thinking and ideology. The evolution of a country’s dominant thinking in the field of international relations and economic policies will inevitably affect its foreign strategy and policy formulation, which finally affects its own economic trend and even the historical process of globalization. At this point, we have completed a closed-loop analysis of “economy-society-politics” in which globalization affects the social and economic foundations, and then affects political ideology and policy formulation.