-

无论是对于转型经济体还是发展中国家或地区来说,政企关系无疑是最重要的关系之一。第一,经济转型的过程就是重构政企关系的过程。在计划经济时代,企业实际上是政府的一部分,因此,企业要解决生产和经营问题必须“找市长”;在成熟的市场经济时代,企业是自负盈亏的市场主体,要解决生产和经营问题只能“找市场”;但是在从计划经济到市场经济的转型过程中,市场经济体制并不完善,政府必然深度干预经济,甚至在很大程度上充当了经济的“发动机”。因此,企业既要“找市场”,还要“找市长”。这意味着,在中国、俄罗斯、前苏东国家、越南等转型国家,企业必须妥善处理政企关系。第二,良好的政企关系是发展中国家或地区崛起的重要动力。日本、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等东亚国家或地区的崛起证明,政府在经济起飞阶段往往充当了经济发展的领导者角色,然后才逐步淡出。以日本为例,20世纪60年代到70年代中期的“日本奇迹”有赖于成功的产业政策。在推行产业政策的过程中,日本通产省花费很长时间去寻找一种合适的政企关系,这种关系既能支持政府树立真正的产业政策,又能保持企业界的竞争和私有制度。①第三,理解政企关系才能解释“中国奇迹”。从1978年实行改革开放到2016年,中国GDP年平均增长率高达9.66%,而同期英国、美国、德国和日本的GDP平均增长率分别为2.26%、2.69%、1.82%和2.14%。②按照国际标准,作为全世界最大的发展中国家和转型国家,中国的产权、法律和金融等方面的制度质量并不高③,但是为什么中国经济能够保持近四十年的中高速增长呢?此即“中国之谜”(China puzzle)。一些学者,例如杨瑞龙④、许成钢⑤、聂辉华⑥和周黎安⑦认为,解开“中国之谜”的关键是理解中国的地方政府和企业之间的关系。

此外,当下中国亟需构建新的政企关系和营商环境。中共十八大之后,中国发起了一场声势浩大、规模空前的反腐败运动。根据中纪委的工作报告,2012年底至2017年底,经中共中央批准立案审查的省军级以上党员干部及其他中管干部440人。全国纪检监察机关共立案154.5万件,处分153.7万人,其中厅局级干部8900余人,县处级干部6.3万人,涉嫌犯罪被移送司法机关处理5.8万人。⑧根据我们课题组的数据库,90%以上的腐败官员都涉及行贿受贿,平均每个官员涉及10个商人。因此,大规模的反腐败运动瓦解了官员和商人之间既有的交易型政企关系,新的政企关系亟待建立。特别是2017年以来,中央政府和地方各级政府都将构建“亲”“清”新型政商关系和优化营商环境作为重点工作之一。

政企关系不仅非常重要,而且在现实中表现得非常复杂。为什么不同的地区会形成不同的政企关系?为什么有的地方政府剥夺企业,而有的地方政府却扶持企业?为什么企业有时和政府合谋,有时竟然和政府“翻脸”?为什么有些国家扶持企业的产业政策取得了成功,而另一些却失败了?现有的经济学和社会学文献难以逻辑一致地回答上述问题,因此,本文将提出一个动态政企关系框架,并试图回答上述问题。

-

在经典经济学教科书中,政府的主要角色是提供国防、治安和基础设施,不干预企业生产,因此政府作为“守夜人”与企业没有直接的互动关系。⑨事实上,基于成熟市场经济模式的西方主流经济学难以解释广大发展中国家或转型经济体中广泛存在的政企关系。⑩

在经济学中,与政企关系紧密联系的第一类文献是关于政治关联(political connection)的研究。一些研究认为,企业与政府之间的政治关联(通常指企业高管来自前任或现任政府官员)会提高企业价值。⑪来自中国市场的证据表明,政治关联让企业受益的渠道包括:企业在市场进入、税收、融资、补贴、并购等方面能够得到政府的优惠政策。⑫而另一些研究则表明,政治关联会损害企业价值,导致资源错配。⑬政治关联为我们理解政府和企业之间的关系提供了一种视角,但是严格来讲,政治关联文献主要关注官员个人与企业之间的关系,这是官商关系,不是政企关系。而且,政治关联文献假定企业的政治关联是外生的,从而无法解释政企关系的形成原因和动态变化。

第二类经济学文献是关于政企合谋的研究。经济学中的财政联邦主义文献从地方政府及其官员的正面激励入手来解释中国的经济增长奇迹⑭,而政企合谋(local government-firm collusion)文献认为,中央政府和地方政府之间的信息不对称和政治集权下的唯GDP考核体制导致地方政府和企业合谋,通过选择“坏的”技术来发展经济⑮。政企合谋在实现经济高增长的同时带来了大量的“事故”,包括矿难、环境污染、土地违法、偷税漏税、假冒伪劣等现象。⑯政企合谋虽然可以同时解释“高增长”和“多事故”,但是它没有刻画政企关系的其他类型,也没有考虑政企关系的动态变化。

第三类经济学文献是关于产业政策的研究,焦点是政府是否应该干预企业。一些学者认为,像日本这样的东亚“发展型国家”(development state),为了实现经济发展的政治目标,必须利用政府力量集中资源来帮助企业实现经济增长,因此,基于适当政企关系的产业政策就是必然选择。⑰竞争战略理论的创始人波特虽然不赞成产业政策,但是他在《国家竞争优势》⑱中承认,当国家处于生产要素导向和投资导向这两个发展阶段时,政府可以通过产业政策扮演领导者和推动者的角色,而当国家进入创新导向阶段时,政府应该逐步淡出。Rodrik⑲认为,能够解决信息外部性和协调外部性的产业政策是合适的。总体上,赞同产业政策的学者都赞同政府与企业合作,但对如何才能形成合作关系则语焉不详。⑳

在社会学或政治学中,有不少文献直接或间接涉及政企关系,它们大致可以被分为三类。第一类社会学文献是“法团主义”或称“地方政府公司主义”(local state corporatism)㉑,认为地方政府可以通过政企合作推动企业发展,但是并没有刻画政府发挥“帮助之手”的明确边界,也没有考虑政府可能扮演的其他角色(例如“掠夺之手”)。㉒第二类文献分析了私营企业主与政治发展的关系,这种关系体现为“政治吸纳”或者“共谋”。㉓第三类文献从解决纠纷的角度来分析政企关系。㉔但上述文献均没有揭示新的政企关系类型及其决定因素。

-

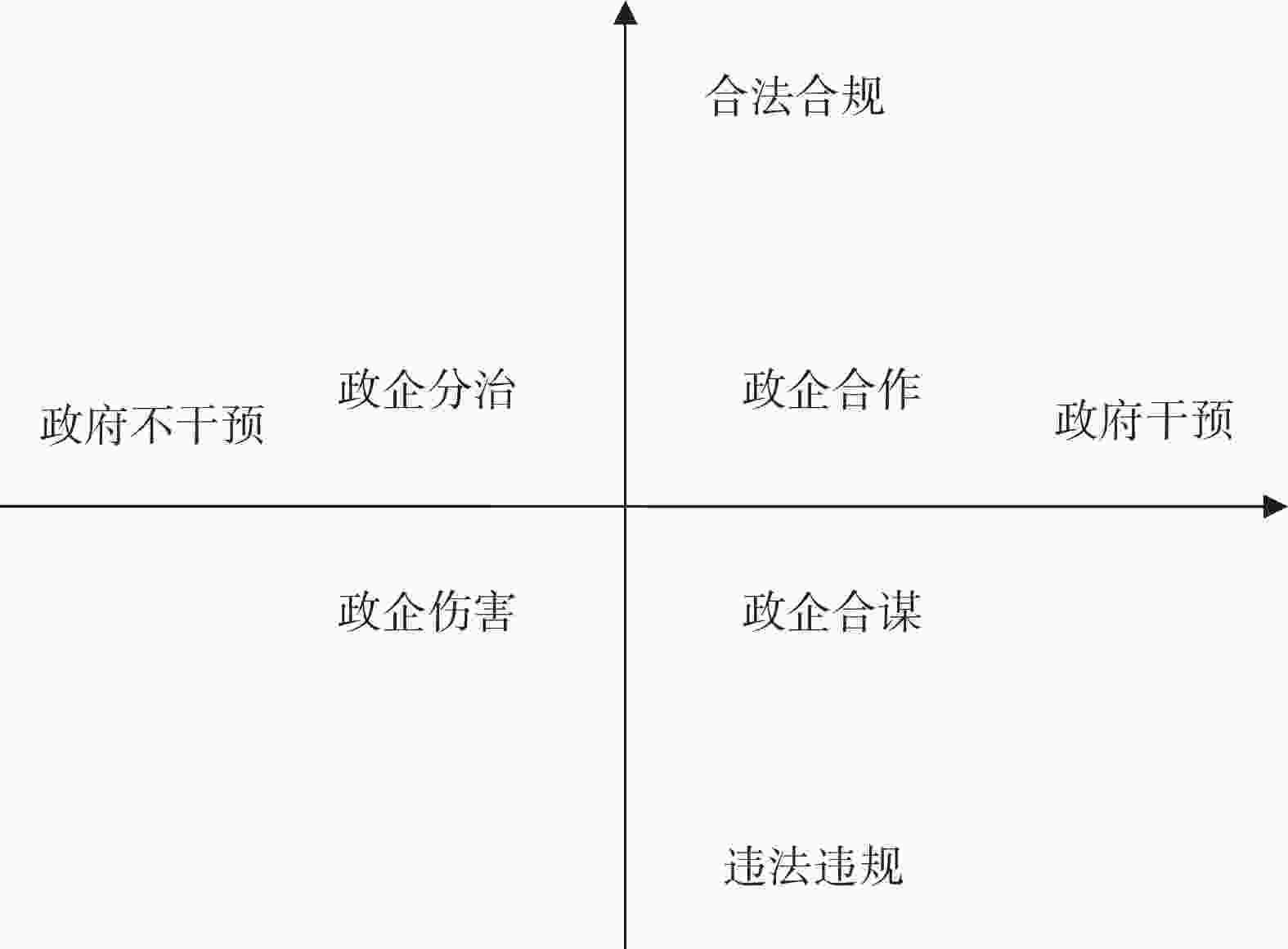

本文在以下三个方面丰富和发展了现有文献。第一,本文从两个维度刻画了四种政企关系类型及其变体,为深入研究丰富的政企关系奠定了基础。目前学术界对于政企关系的界定比较粗糙(很多文献仍然停留在政企关系是“好”还是“坏”的初级阶段),缺乏对丰富多彩的政企关系的深入分析。本文从政府对企业的干预程度、干预方式两个维度,刻画了政企合作、政企合谋、政企分治和政企伤害四种关系。

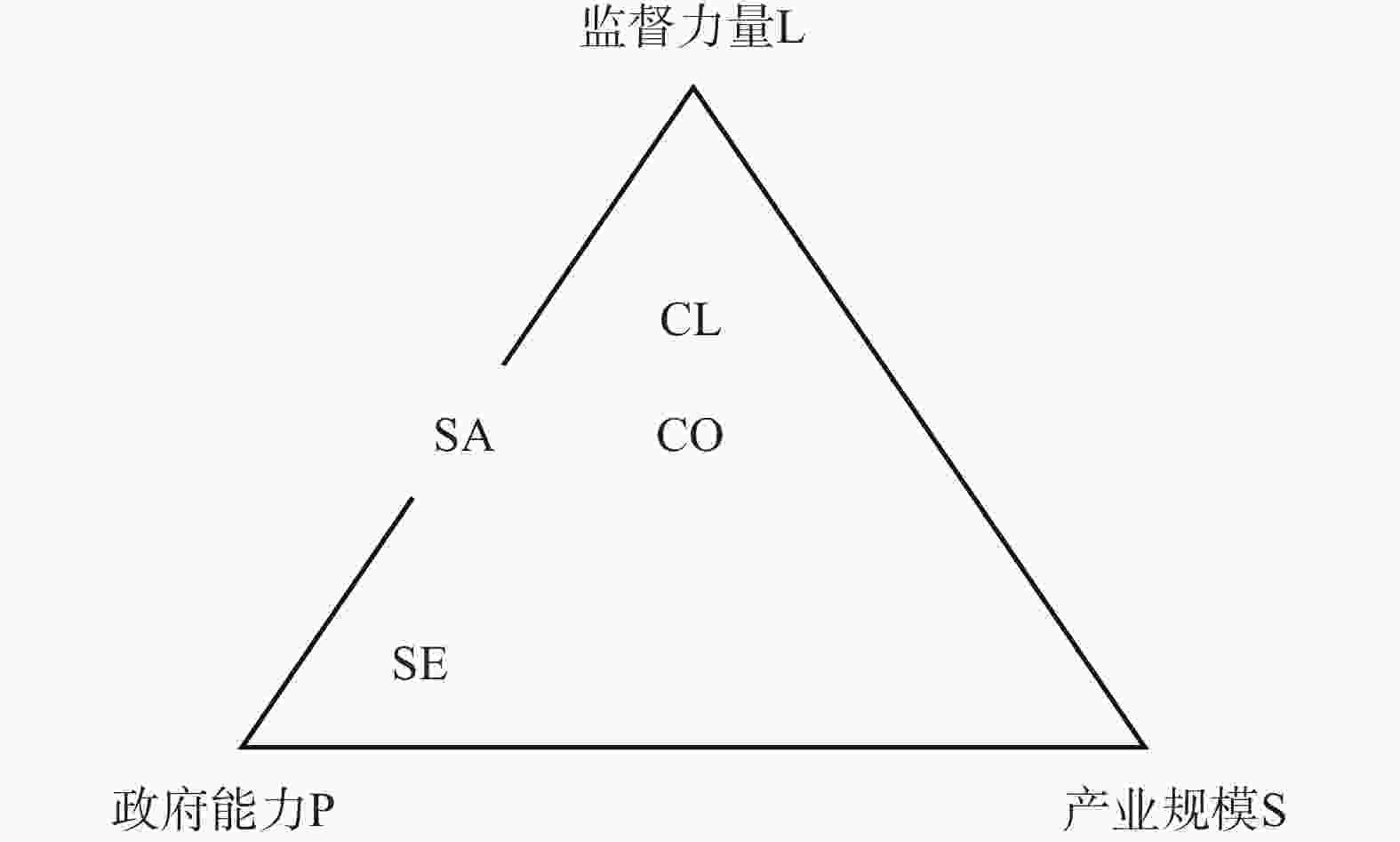

第二,本文从动态的角度考察了政企关系的形成和变迁。已有文献即便区分了不同类型的政企关系,也都假定政企关系是静态的。本文认为,一个地区的政府能力、产业规模和监督力量这三个因素决定了当地的政企关系性质,并将政企关系看作一个动态变化的过程。在此基础上,本文提出了政企关系形成的四个基本命题,为下一步检验政企关系提供了理论基础。

第三,本文提出的分析框架不仅适用于中国,而且适用于世界上其他国家或地区。目前国内关于政企关系的文献主要着眼于中国,其理论观点可能缺乏一般性和普适性。本文构建的动态政企关系框架可以涵盖世界上各个国家或地区的主要政企关系状态,并解释政企关系的动态变迁。本文也应用这一框架对“中国之谜”以及相关的世界性现象(比如腐败和经济增长的关系)提供了一个逻辑一致的解释。

-

要研究政企关系,首先要恰当地定义政企关系。本文所指的政企关系(government-business relation),是政府通过一些政策(如补贴、税收、规制)与辖区内企业在博弈过程中形成的某种互动模式。在这个意义上,政企关系超越了个体层面的官商关系,它强调地方政府对某个行业或某一类企业采取的政策或行为模式。政企关系包括但不限于官商关系,它也可以等同于当前中国政策语境中的“政商关系”㉕,或者接近于狭义的“营商环境”(business environment)。同时,为了形成可观察和可检验的经济学含义,本文将政企关系的基本分析单位确定为地区(包括国家、省、市、县或较大的区域)和行业,或者是地区和(按规模、所有制或技术水平区分的)企业类别,即主要关注某个地区的某些产业或某类企业所体现的政府与企业之间博弈的模式。㉖

定义政企关系后,接下来是对政企关系分类。资源配置的核心问题之一是恰当地区分政府和企业(或市场)的边界,这是自亚当·斯密以来的悠久传统,也是公共经济学㉗、新政治经济学㉘和规制经济学㉙关心的核心议题。毫无疑问,研究政企关系首先必须考虑政府和企业的边界。因此,我们区分政企关系类型的第一个维度是政府是否干预企业的生产和经营活动。“干预”包括政府任命企业经理人、对企业进行投资或者借贷,参与企业的生产、经营或雇佣行为,对某一行业或某类企业实行有差别的产业政策。㉚政府对企业实行的一般性规制措施,例如污染控制,不算是干预企业微观决策。政府利用强权要求企业缴纳超过法定标准的税收或费用,甚至强行占有或使用企业的资源,都不属于干预企业微观决策的行为,而是对企业的攫取行为。

如同金融市场上投资者权益能否得到保护取决于当地的法律制度㉛,企业在当地的投资能否得到保护在很大程度上也取决于法律制度。研究表明,法律制度会影响政府的干预行为以及政府治理绩效。㉜事实上,法律往往是对政府行为的主要约束力量。因此,本文划分政企关系的第二个维度,是政府与企业的互动行为是否符合当地的法律或法规。当然,在某些情况下,政府或企业的行为可能处于违法的灰色地带,这往往为政企合谋提供了空间。关键在于,我们要保证两个维度都是可以识别的,而且能够体现大部分重要的政企关系类型。㉝

于是,我们从两个维度将所有政企关系分为四种基本类型(图1)。

1. 政企合作(government-business cooperation)。它位于图1第一象限,表示政府深度干预企业的生产或经营活动,同时政府和企业的互动行为都符合法律法规。政企合作的方式包括如下几种。一是成立公私合营企业或者建立公私合作项目。中国20世纪70年代末期到90年代大量兴起的乡镇企业,包括乡镇办企业、村办企业以及“戴红帽子”的个体或私营企业㉞,大部分都是某种形式的公私合营企业。在这类企业中,政府通常提供某种形式的政策保护(例如“红帽子”)、部分启动资金,或者以土地入股,以及以政府购买的方式提供需求。如果以政府股权比例作为政府干预企业的连续变量,那么国营企业或国有企业就是政企合作的极端形式。二是政府实施产业政策,即政府对特定产业实行优惠政策支持企业发展或者限制企业发展。产业政策的工具包括:税收优惠、财政补贴、进出口补贴、国产化,市场进入、价格和兼并收购方面的规制,以及工业园区、保税区等经济开发区。三是政府为特定行业的企业提供额外的公共服务和基础设施。例如,为促进某个行业的发展,政府修建了一条专用道路。

2. 政企分治(government-business separation)。它位于第二象限,表示政府几乎不干预企业的生产或经营活动,同时政府和企业各自遵守法律法规。政企分治的极端状态是“无为而治”(noninterference)。政府仅仅作为一个新古典经济学意义上的“守夜人”,为辖区内企业提供基本的公共服务−最重要的是保护产权制度和缔约制度,并不干预企业的微观决策过程,而企业在法律框架内自主决定生产和经营活动,不去俘获政府为自己谋取私利。这种现象通常发生在发达国家或发展中国家的极少数发达城市,例如,英美、OECD国家,中国的深圳和杭州等地在某些行业比较接近这种状态。但是,在一些政府治理能力很弱、经济落后的地区,政府只能为企业提供基本的公共服务,没有力量干预企业微观决策,另一方面企业也非常弱小,无法影响政府决策,这也是一种政企分治。

3. 政企伤害(government-business sabotage)。它位于第三象限,表示政府几乎不干预企业的生产或经营活动,但是政府或者(和)企业通过违法违规方式伤害对方。政企伤害可以分为三种子类型:(1)政府单方面伤害企业(SA1);(2)企业单方面伤害政府(SA2);(3)政府和企业相互伤害(SA3)。在政府和企业的博弈过程中,通常政府拥有更多谈判力,因此政府伤害企业的概率更大。政府伤害企业的方式包括:对企业过度征税、违规收费,侵占企业资产,非法逮捕企业管理者,阻止企业生产或经营,以及拒绝为企业提供必要公共服务的“懒政”“怠政”等。企业伤害政府的情况比较少见,但并非没有。例如,企业偷逃税收、在招商引资过程中违背承诺,或者骗取地方政府的贷款、补贴或土地等。政企相互伤害指地方政府和企业相互利用敲诈勒索或敲竹杠的方式攫取不当利益。

4. 政企合谋(government-business collusion)。它位于第四象限,表示政府深度干预企业的生产或经营活动,同时政府和企业之间通过违法或违规的方式进行利益交换。在政企合谋的过程中,企业通过违法或违规的方式节约了成本或提高了利润,而政府官员则得到了更多税收分成、更高的晋升概率或者更多的寻租收益。㉟政企合谋的典型案例包括:矿难、环境污染、土地违法、偷税漏税、假冒伪劣、房地产泡沫、产能过剩以及走私。㊱我们可以进一步区分两种类型的政企合谋:轻度政企合谋(CL1)和重度政企合谋(CL2)。前者是政府或企业采取违规形式进行利益交换,例如地方政府纵容企业排污、造假或共同骗取财政补贴;后者是指明显违反法律的合谋,例如造成了严重的人身伤害或死亡事件。

在上述四种类型的政企关系中,我们没有刻意区分政企双方的谈判力大小以及由此决定的关系性质。例如,如果考虑博弈双方的谈判力分布,我们可以进一步将政企合作分为三种子类型:一是政府强、企业弱的不对称合作,可以归为依附型或侍从型(clientelist)合作;二是政府和企业对称的合作;三是企业强、政府弱的不对称合作。经济学中的规制俘获(regulatory capture)文献认为,规制政策的本质是企业这样的利益集团俘获了规制机构的官员,因此利益集团在谈判中占据了主导地位。㊲一些“精英治国”经济学文献㊳持类似观点,这与一些“精英社会学”文献和对金融霸权持批判态度的社会学或政治学文献㊴形成了跨界呼应。我们相信,经济精英、强权资本俘获地方政府的情况肯定存在,但在政企博弈过程中究竟哪方占主导地位,似乎没有一个普遍规律,也无法通过公开信息识别。对于中国这样拥有长期集权传统的国家来说,地方政府在和企业打交道时通常处于强势地位,因为政府掌握了关键资源,能够决定企业的生死存亡。事实上,即便是经济学文献中的规制俘获理论,也曾备受批评。例如,Posner㊵指出,规制俘获理论并没有可靠的经验证据,而且当不同利益集团存在冲突时,谁俘获谁就成为一个悖论。因此,本文不把政企博弈中的主导力量作为判别政企关系的主要依据,而将这一问题留待以后研究。

-

对政企关系进行分类只是我们理解丰富多样的政企关系的第一步,第二步是探讨什么因素导致了某种政企关系的形成以及变迁,这样才能形成可检验的理论假说。

政府对企业是否干预以及干预方式界定了政企关系的类型,而政府是否干预以及干预方式则取决于政府、企业和第三方在博弈过程中的力量对比,具体来说有以下三个因素。(1)政府能力(P),一般指地方政府的国家能力(state capability),它度量政企博弈过程中的政府力量。政府能力主要表现为地方政府在当地的征税能力和执法能力,它们由辖区内外部冲突的风险、政治稳定性以及对自然资源的依赖程度决定。㊶(2)产业势力,即一个产业或(按规模、所有制或技术水平区分的)某一类企业的影响力总和,这包括企业的数量或规模、企业的组织结构(尤其是行业协会或商会),同时也受到企业政治关联的影响。为了便于量化分析,我们以产业规模(S)作为其代理变量,它主要体现为行业内相关企业的销售额、雇佣人数或者给地方政府带来的税收金额,度量了政企博弈过程中的企业力量。㊷( 3)监督力量(L

),即对政府和企业行为进行监督的第三方力量或约束条件,它包括来自当地或外地的媒体监督、公众压力,全国性的法治环境,以及上级政府或中央政府施加的压力。在一定时期内,政府能力、产业规模和监督力量所代表三方博弈主体的力量对比决定了一个地方和产业的政企关系,从而构成了一个政企关系三角形(图2)。 这三种力量并不是完全“对等的”。在地方政府和企业的博弈过程中,毫无疑问地方政府和企业各自的力量是主导力量,而监督力量则属于一种平衡力量,或者说是一种调节变量(moderator)。技术地说,变量Y(政府能力)与变量X(产业规模)的关系是变量M(监督力量)的函数。如果一个地区的舆论监督力量很强,或者法治环境很好,那么地方政府就不容易建立起相对于企业的强势地位。

这三个因素也不是一成不变的,而是在一定条件下会发生变化。例如,政府官员换届可以通过改变政治稳定性来影响政府能力,技术进步和产业周期会影响产业规模,而政治关联和中央政府可能影响当地的监督力量。那么为什么我们要将政府能力、产业规模和监督力量作为三个主要因素呢?第一,这三个因素是核心因素,其他因素必须通过影响它们才能影响政企关系。举例来说,不是每次地方政府官员换届都会导致当地的政企关系性质发生变化,关键要看换届是否导致政府能力(特别是承诺能力)发生了变化。第二,在一定时期内,政府能力、产业规模和监督力量是当地政府、企业或居民在一定程度上可以改变的因素,因此由这些因素决定的政企关系才有改进的空间。政治关联、技术进步当然会通过某种渠道影响政企关系,但是它们通常不是官员或企业可以单独影响的变量。此外,政府能力、产业规模和监督力量三者之间也可能会相互影响。总之,我们要寻找一套既有利于理论建构,又具有政策含义的分析工具,政企关系三角形就是这样一个理论框架。

政府能力、产业规模和监督力量三者之间的博弈如何决定政企关系的性质及其变化呢?

首先,如果一个地区的政府能力很强(P+),同时企业所属的产业规模很大(S+),那么双方建立持续的、紧密的关系就变得有利可图。用博弈论的术语来说,博弈双方都具有稳定的预期或足够大的贴现因子,可以减少短期行为,形成重复博弈关系(合作或者合谋)。此时,关键的变量是监督力量。在监督力量比较弱的情况下(例如法治环境差、媒体监督少)(L−),政府和企业就可能采取违法违规的方式进行利益交换,政企合谋(CL)就出现了;反之,如果监督力量比较强(L+),政府和企业受到的制度约束比较多,就会倾向于采取合法合规的方式长期合作,此即政企合作(CO)。在一些发展中国家的部分发达城市(如深圳),虽然总体法治水平可能不高,但收入水平很高。这种高收入水平通常对应于较高的政府财政收入、较严的舆论监督和较强的公民参与意识,这提高了政企合谋的机会成本,因此也有利于形成政企合作的格局。在图2中,政企合作(CO)对应的点,距离政府能力、产业规模和监督力量三个变量的起点都很远,表示三个变量的值都很大。而政企合谋(CL)发生在监督力量较弱的制度环境下,故对应的点位于CO的正上方。

其次,如果一个地区的政府能力很弱(P−),特别是政治不稳定或者主要官员任期较短时,地方政府不太可能与企业形成稳定的合作或合谋关系。此时,如果当地的监督力量很强(L+),政府与企业就会出现“大路朝天,各走一边”的政企分治(SE)状态。政府弱(P−)、企业强(S+)的格局通常出现在发达国家或地区,此时政府对企业的态度是“无为而治”(SE,位于图2的左下角)。在少数地区(如印度一些地区),政府弱(P−)、企业弱(S−),但是监督力量强(L+),这是一种经济落后状态下的政企分治。

最后,如果一个地区的政府能力很弱(P−)(例如财政收入很少),企业能力也很弱(S−)(产业规模较小),同时监督力量又很弱(L−),政府很可能会利用公共权力攫取企业的利益,从“帮助之手”(政企合作)变成“掠夺之手”(政企伤害),而企业也可能采取违法违规的手段利用或欺骗政府。这种情况下,产业规模往往难以壮大,甚至可以忽略不计,因此政企伤害(SA)代表的点位于图2政府能力和监督力量的连线上。

综上,我们可以推导出四个基本命题。

命题1(政企合作):如果一个地区的政府能力很强(P+),某个产业规模很大(S+),并且监督力量很强(L+),那么在该地区和某产业就容易形成政企合作的关系。

命题2(政企合谋):如果一个地区的政府能力很强(P+),某个产业规模很大(S+),并且监督力量很弱(L-),那么在该地区和某产业就容易形成政企合谋的关系。

命题3(政企分治):如果一个地区的政府能力很弱(P−),监督力量很强(L+),那么不管产业规模大小,在该地区和某产业都容易形成政企分治的关系。

命题4(政企伤害):如果一个地区的政府能力很弱(P−),某个产业规模很小(S−),并且监督力量很弱(L−),那么在该地区和某产业就容易形成政企伤害的关系。

为了简便,我们将上述四个命题用符号归纳如下:(1)政企合作(CO):P+,S+,L+;(2)政企合谋(CL):P+,S+,L−;(3)政企分治(SE):P−,L+,S+;或者P−,L+,S−;(4)政企伤害(SA):P−,S−,L−。

需要说明的是,上述命题并未穷尽所有变量的组合,只是刻画了形成四种基本政企关系的“充分条件”。例如,如果一个地区的产业规模很大(S+),政府能力很弱(P−),同时监督力量很弱(L−),也可能形成企业俘获政府的局面,这是某种形式的政企合谋。在转型经济中,一般来说政府相对企业更有可能处于强势地位,因此,我们没有将这种情形列为政企关系的基本类型之一。㊸

-

到目前为止,我们对政企关系性质及其决定因素的分析都是基于一般情形,适用于世界上所有国家或地区。尽管我们在文章中强调,政企关系是因时因地变化的,但是也可以“大而化之”地使用二维框架图和政企关系三角形描述不同国家或地区的总体政企关系特征及其驱动因素。识别一国总体政企关系的快捷方法是,通过国际统计机构了解该国在经济自由度和腐败程度上的表现。㊹如果一国的经济自由度低,则表示政府对微观经济干预较多;如果一国腐败程度较高,则表示政府和企业经常违法违规。在识别政企关系的决定因素方面,政府能力、监督力量(主要是法治环境和媒体曝光度)都可以通过国际统计机构的数据库获知,产业规模则需要借助一些专业的统计资料。总之,对于动态政企关系框架来说,不管是政企关系的判断指标,还是政企关系的影响因素,都是可识别的。㊺

日本和韩国是第二次世界大战后迅速崛起的东亚经济体,它们的共同特点是政府在经济起飞阶段通过产业政策强力干预微观经济,扶持重点产业和企业迅速发展壮大,并且这些扶持政策本身都是贯彻国家战略目标的合法手段。例如,20世纪50年代到70年代,日本通产省对钢铁、造船、化学、石油、汽车和电子计算机等行业进行扶持的产业政策,就是一种典型的政企合作模式。㊻因此,日韩直到20世纪90年代之前都属于典型的政企合作国家(图1第一象限)。日韩的国家特征与命题1高度吻合:政府能力很强,监督力量较强,受到政府扶持的相关产业规模较大。

另一些东亚国家,例如印尼、泰国、菲律宾,以及前苏东国家(特别是俄罗斯),政府同样保持了强力干预微观经济的传统,得到政府扶持的产业或政治关联企业迅速发展,但是因为监督力量较弱(法治环境较差),所以总体上呈现出政企合谋的特征(第四象限,命题2)。

像美国、英国这些市场经济发达的国家,政府与企业保持了适当距离(arm’s length),同时政府和企业的行为都受到了法律的严格约束,因此,呈现出政企分治的特征(第二象限)。英美国家之所以形成了若即若离的政企分治关系,主要是因为它们的政府能力较弱㊼、监督力量较强,再加上很多产业实力雄厚(命题3)。

像索马里、南苏丹、刚果这些非洲国家的政企关系是另一种情形,属于政企伤害型关系(第三象限)。这些国家的政府能力较弱,甚至长期处于无政府状态,产业发展水平较低,监督力量也很弱(命题4)。因此,政府更像是“掠夺之手”,企业很难发展壮大。

-

真实世界中的政企关系往往不是一成不变的,而是随着外部条件的变化而变化。理论上,不同国家或地区在不同的发展阶段或外部环境下,存在一种最大化社会总福利的动态最优政企关系。至少,政企关系是一个地区在内外部条件下的均衡结果,尽管均衡结果未必是最优的。

以日本为例。20世纪50年代到70年代,日本政府的产业政策通常被认为是比较成功的,推动了钢铁、汽车和造船等行业的迅速发展。因此,这一时期政企合作的关系总体上符合社会福利最大化的标准。当时产业政策能够比较成功地实施的因素,包括较强的政府能力(以通产省为代表)、较高的法治水平(监督力量)以及较大的产业规模。70年代之后,日本从起飞阶段迈入创新阶段,此时政府对产业趋势和前沿技术的把握能力不如市场,政府对产业政策的主导能力逐渐下降(2001年通产省改名为经济产业省),因此产业政策的作用日渐式微。日本经济学家认为,70年代之后日本经济的增长主要依靠竞争政策,即政府对所有企业一视同仁,其职能主要是维护市场公平竞争以及推进民营化。因此,日本的政企关系在70年代之后由政企合作转向政企分治。

中国作为一个幅员辽阔、内部差异极大的发展中国家,总体上既有政企合作的特征,又有政企合谋的特征。更有意思的是,中国不同地区在不同阶段呈现出政企关系的动态变化。第一个典型案例是温州制鞋业,其政企关系从政企合谋转向了政企合作。㊽20世纪80年代,浙江省温州市制鞋产业开始发展,初期主要以手工作坊为主,规模小、竞争激烈,当时法制环境不健全,假冒伪劣非常多,温州品牌臭满大街。当地政府部门对此熟视无睹,因此,政府和制鞋业企业之间形成了一种默契的政企合谋关系。转折点发生在1987年8月8日,杭州市工商局联合多个部门,当众焚烧了5000多双劣质温州皮鞋。1988年6月,中国皮鞋业第一个行业协会“温州市鹿城鞋业协会”成立,倡议“讲究皮鞋质量,不赚昧心钱”。2002年开始,温州市政府将每年的8月8日视为“诚信日”。在政企合作的支持下,温州已经成为中国制鞋业品牌最多、技术最先进的基地。温州制鞋业从政企合谋到政企合作,关键的驱动力量是伴随当地制鞋产业规模的迅速壮大,消费者的维权意识和品牌意识上升,据说中央政府有关部门也对当地政府施加了压力,此时政企合作的净收益超过了政企合谋的净收益。

第二个案例是江西省共青城赛龙事件。㊾综合媒体报道可以得知,2010年江西省九江市共青城开发区升格为县级市。地方政府为了迅速做出政绩,以近乎白送的“优惠”土地价格以及银行贷款为条件,吸引深圳赛龙公司来当地投资,并在当地形成了以共青城赛龙公司为核心的手机产业。共青城赛龙公司不仅几乎分文未投,而且利用地方政府的优惠政策将3亿元资金“借给”母公司深圳赛龙。共青城市对赛龙公司“空手道”运作的默认,具有很强的政企合谋色彩。2013年,共青城赛龙最大的客户摩托罗拉公司出售手机部门,导致需求急剧萎缩。此时,当地手机产业苟延残喘,而地方政府又负债累累,政企合谋的利益不复存在。于是,在监督力量较弱的制度环境下,政企双方由合谋变成了伤害。共青城政府两次羁押或逮捕共青城赛龙公司创始人代小权,后者试图通过重组摆脱政府债务,并经由媒体广泛报道而对地方政府营商环境造成不可低估的负面影响。从政企合谋到政企伤害,主要驱动因素是政策环境带来的政府能力的变化,以及技术进步带来的产业规模的变化,这验证了命题2和命题4。

第三个案例是中国城市的网约车。以滴滴、快滴公司为代表的网约车平台,严格来讲是违反当时的法律法规的,但因为这是一个快速扩张的新兴产业,而且没有损害大部分人的利益,所以在一些城市被默认在一定范围内运营。这是一种轻度的政企合谋。之后,在强大的消费者需求和舆论压力下,交通部颁布了针对网约车的规章制度,使地方政府和网约车行业的关系由政企合谋关系变成了政企合作。我们将几种案例归纳为表1。

政企关系 违法违规 干预企业 典型案例 政企合谋 违规 是 网约车前期、温州制鞋业前期、共青城赛龙前期 政企合作 否 是 网约车后期、温州制鞋业后期 政企伤害 是 否 共青城赛龙后期 表 1 政企关系的类型和中国案例

-

本文的动态政企分析框架为理解“中国之谜”以及相关现象提供了新的钥匙。我们从五个问题入手,从政企关系的角度对这些问题提供逻辑一致的解释。

第一个问题是,如何解释中国的高速增长和地区之间的增长差异?按照经典的西方经济学理论,制度是长期经济增长的关键。但是,中国的制度质量并不高㊿,显然单纯从制度的角度难以解释中国长期的、广泛的高速增长现象。政企合谋理论为此提供了一种解释。(51)在信息不对称的前提下,地方政府和企业合谋,通过选择低成本、不环保、不安全、不合法等“坏的”生产技术,可以在短期内实现快速经济增长。但是,这种增长模式会带来大量的事故,包括矿难、污染、经济泡沫以及地方债务高企等。政企合谋理论可以解释一些地区出现了“高增长”和“多事故”,却无法解释为什么另一些地区(如深圳和杭州)能够实现“高增长”和“少事故”。动态政企分析框架可以为此提供一个完整的解释,认为不同的政企关系对应于不同的增长模式(表2)。政企合谋的地区对应于“高增长”和“多事故”;政企合作的地区对应于“高增长”和“少事故”;政企分治的地区对应于“低增长”和“少事故”;而政企伤害的地区对应于“低增长”和“多事故”。

政企关系 增长 事故 政企合谋 高 多 政企合作 高 少 政企分治 低 少 政企伤害 低 多 表 2 政企关系和经济增长

第二个问题是,既然中国很多地区的产权保护环境比较差,为什么企业还敢投资?招商引资一直都是地方政府的头等大事之一,也是地方政府之间竞争的突出表现和推动中国经济强劲增长的重要动力之一。除了政治关联、声誉或非正式制度等原因,一个可能的原因是,企业和地方政府通过建立政企合谋,建立了一种相互制衡的特殊关系,从而形成了一种独特的“攻守同盟”。这种独特的保护伞既可以巩固合谋本身,也可以在客观上维系合作。因此,在法治不完善的地区,政企合谋与政企合作可能是相互支持的。

第三个问题是,为什么国企会频繁违法违规?中国的国企可以看作是政府的一部分,与政府有天然的政治关联。相对于民营企业,国企在市场进入、融资、获得土地和牌照等方面拥有明显的政策优势,也几乎不必担心产权保护问题,而且被认为承担了更多的社会责任。但是,现实中仍然发生多次国企违法违规现象。例如,2018年,国有大型化工企业山西三维集团违规倾倒排放工业废渣、废水,污染附近村庄的土地和农田,对民众健康造成严重威胁。(52)此外,2016年媒体曝光了新能源汽车公司骗补事件,其中大部分是国有企业。(53)政治关联固然可以为国企的违法违规行为提供庇护,但是国企领导人在多大程度上会为了企业利益而牺牲个人前途呢?政治关联理论难以解释清楚。在这个问题上,我们区分了轻度政企合谋和重度政企合谋就非常有益。相对于民企,国企领导人只能从企业的成本节约或创新中获得少数剩余索取权,因此通常缺乏高努力的激励(54),但是却更可能具有轻度违规的动机。因此,民企与地方政府更有可能形成重度政企合谋,而国企与地方政府更可能形成轻度政企合谋。这就可以解释为什么国企会涉及违规行为或轻度违法行为(骗取补贴、业绩造假),而民企则可能涉及严重的违法行为(如偷税漏税、人为的死亡事故、走私)。

第四个问题是,产业政策何时有用?除了少数发达国家,大部分国家或多或少都使用了产业政策。(55)因此,关键的问题不是产业政策是否有用,而是何时有用。日本和韩国的产业政策实践似乎证明:在政企合作的条件下,产业政策基本上能够发挥正面作用;在政企合谋的条件下,产业政策在扶持部分企业的同时,可能会形成某种既得利益集团或者造成规制俘获的后果,从而损害了社会福利。在英美这样的发达国家,政企分治之下几乎没有产业政策。而在一些充满动乱或者严重腐败的国家,政企伤害的关系可能完全阻碍了产业政策的效果。在中国内部,有些地区的产业政策发挥了正面作用,而有些地区的产业政策适得其反。上述观点对于我们理解产业政策在中国不同地区的实际效果提供了一个可检验的理论视角。

第五个问题是,如何理解世界范围内腐败和增长的多种组合?Blackburn等(56)发现,腐败和经济增长之间并不存在单调的对应关系,而是存在三种组合:高腐败、低增长(次撒哈拉地区、拉美);高腐败、高增长(菲律宾、中国、印尼、韩国、泰国);低腐败、高增长(新加坡)。其实还有第四种组合:低腐败、低增长(日本、英国、法国)。同样是腐败国家,为什么有的国家高速增长,而有的国家经济低迷?即便在中国内部,腐败与经济增长的关系也不是单调对应的。例如,中国东南沿海地区的腐败程度未必就比东北地区低,但是经济增长速度却一直很高。为了解释上述“悖论”,我们不妨将腐败区分为两种类型:合谋型腐败、伤害型腐败。在合谋型腐败下,地方政府官员从企业得到各种好处,然后默许企业绕开规制或者降低成本,这的确会导致经济快速增长。合谋型腐败实际上是政企合谋的一种具体形式。而在伤害型腐败下,地方官员仅仅扮演了“掠夺之手”(如侵占企业财产、征收苛捐杂税),对企业竭泽而渔,从而阻碍了经济增长。(57)

-

长期以来,对中国经济增长奇迹的解释,主要侧重于地方政府之间的竞争,或者中央和地方的关系,而对政府和企业的关系关注不多。本文认为,政企关系是理解中国长期经济增长和经济转型的微观基础。近年来,政企关系或政商关系已经成为经济学、社会学、公共管理等学科关注的热点问题,但是对于政企关系的研究仍然停留在比较初级的阶段。这突出表现为两个方面:一是对政企关系的类型界定比较简单,除了政企合谋或合作,很少讨论其他类型,这远离了丰富复杂的现实世界;二是对政企关系的动态决定因素缺乏分析并形成可检验的假说。为此,本文提出了一个初步的动态政企关系分析框架。我们将政企关系分为四种类型:政企合作、政企合谋、政企分治和政企伤害。然后,我们考虑了政府能力、产业规模、监督力量三个因素,来解释政企关系在不同地区、不同阶段的形成以及变迁。之后,我们应用动态政企关系框架解释了“中国奇迹”以及相关的重要现象。

本文的框架为我们理解真实世界的政企关系和改善政企关系提供了一个可识别和可操作的分析工具。首先,对于发展中国家来说,要改善政企关系,推动经济增长,政府必须具备足够的能力,特别是提高征税能力和执法能力。缺乏必要能力的政府,要么“无为而治”,要么会伤害企业。其次,对于有能力的政府,要形成政企合作而非政企合谋的关系,必须培育足够的社会监督力量,这包括提高法治水平、媒体监督和民众监督力量,才能“驯服”权力的利维坦,在促进经济增长的同时减少各类“事故”或“失灵”。再次,要以动态的、发展的眼光看待政企关系,中央政府可以通过出台一些诱致性政策,并利用民众的监督力量,推动某个地方的政企关系转向政企合作。

本文只是初步构建了一个分析框架,诸多内容还有待夯实。(1)我们需要构建一个统一的理论模型,来刻画政企关系的形成和变迁。(2)通过典型案例的分析,或者大样本数据的计量回归分析,检验理论模型推导的经验命题。(3)通过国际比较发掘政企关系的一般特征,以及通过历史梳理挖掘中国政企关系的独特之处,这些都是政企关系研究过程中不可或缺的精彩篇章。

从政企合谋到政企合作

摘要: 政企关系是理解中国长期经济增长和经济转型的微观基础,也是转型经济中最重要的关系之一。然而,目前学术界关于政企关系类型和决定因素的研究总体上显得比较笼统,或者难以验证。为此,有必要提出一个初步的动态政企关系分析框架。从政府对企业是否干预以及如何干预两个维度,可将世界各国或地区的政企关系分为四种类型:政企合作、政企合谋、政企分治和政企伤害。由此得出了决定政企关系类型的三个主要因素:政府能力、产业规模和监督力量,三者分别代表政府、企业和第三方力量,通过在不同国家(或地区)、不同阶段的博弈决定了政企关系的性质以及动态变迁过程。在此基础上,提出了四个可检验的基本命题,并通过国内外的案例加以佐证。应用动态政企关系框架可以解释“中国奇迹”以及相关的重要现象,为我们理解真实世界的政企关系和改善政企关系提供了一套可识别和可操作的分析工具。

English Abstract

From Collusion to Cooperation between Government and Business

Abstract: Government-business relation is not only the micro basis for understanding the long-term economic growth and economic transition in China, but also one of the most important relations in a transition economy. This paper proposes a preliminary dynamic framework of government-business relation. We divide government-business relation of various countries and regions into four types: government-business cooperation, government-business collusion, government-business separation and government-business sabotage, from two dimensions—whether or not the government intervenes in enterprises and the way of intervention. Then, we conclude three determinants: government capability, industry scale and supervision power, which respectively represent government, enterprises and third-party power. The game among them in different countries (or regions) and different stages determines the nature of government-business relation and the dynamic process. On this basis, this paper puts forward four verifiable basic propositions, supported by international and Chinese cases. Finally, we use the dynamic framework of government-business relation to explain the “Chinese puzzle” and related phenomena. The framework of this paper provides an identifiable and operable tool for us to understand and improve government-business relation in the real world.