-

数字经济时代改变了传统的商业模式,给实体经济带来了巨大冲击,颠覆了制造业往日的生存状态,营造出更加残酷的竞争环境,逼迫制造业进行转型升级。与此同时,信息通信技术、物联网技术等数字技术的出现,对赋能制造业高质量发展也发挥着重要作用。从价值创造和价值获取视角来看,在数字经济时代下,一些传统的价值创造方式和价值获取途径已经难以契合新的市场环境,传统制造业企业面临价值创造能力下降和价值获取难度上升两个主要挑战,如何提高制造业企业的价值创造能力和价值获取效率成为制造业高质量发展的关键。本文将从价值创造和价值获取的视角出发,分析数字经济时代下价值创造和价值获取的新特征,阐释数字技术赋能制造业高质量发展的作用机制,提出数字技术赋能中国制造业高质量发展的目标任务和对策建议。

-

对于价值创造的概念,不同学者从不同视角有不同的解读。从用户角度,Lepak等认为,价值创造就是让用户认识到使用价值的增加并愿意为其支付一定成本,提出用户对产品和服务的新颖性和适用性评价可以量化使用价值。①Richard认为,用户是企业价值的重要来源,用户的消费体验是衡量创造价值大小的关键,企业可以通过提高用户利益来创造价值。②从价值链角度,Porter首先提出价值链概念,认为价值创造就是通过优化和管理价值链中各个经营活动环节,使其相互协作所实现的价值增值。③Brandenburger和Stuart将价值创造拓展到纵向价值链体系中④,Jacobides等进一步将价值创造扩展到产业体系架构中研究。⑤从生产要素角度,核心观点来自古典经济学理论,认为价值创造来源于生产过程,是劳动、资本、土地等生产要素共同作用的结果;在不同时期,不同生产要素在价值创造中的地位和作用也不尽相同。⑥进入数字经济时代后,产业技术升级、商业模式革新以及市场环境的变化,使价值创造面临许多新问题。Maine和Garnsey认为,在数字经济时代,通用目的技术是价值创造的关键⑦,Adner指出企业可以通过独特的技术创新,建立自己的产品生态系统来创造价值。⑧Lepak等提出企业可以从社群用户中获取资源来创造更多的价值。①

价值获取是指企业在创造出的价值中获取一定比例。张敬伟和王迎军认为,价值获取就是企业在向用户传递价值时获取利润的方式。⑨在企业究竟如何从价值创造活动中获利的问题上,Teece进行了开创性研究,他认为产权保护强度、企业的互补性资产、互补技术、行业标准等会影响价值获取能力。⑩Lippman和Rumelt研究了土地作为互补性资产与价值获取能力之间的关系,认为企业应当把获取或占有对价值获取有重要作用的互补性资产作为关键战略。⑪MacDonald和Ryall提出企业在不具备一定互补性资产时,可以与多个拥有互补性资产且存在竞争的企业进行合作,但要注意对知识产权的保护和控制。⑫Henkel和Baldwin强调了产权保护对价值获取的重要性,认为可以通过知识产权的模块化帮助企业获取价值。⑬之后,Teece根据数字经济时代的变化,对自己1986年的研究成果进行了拓展,在原来的理论框架基础上,进一步研究了平台、生态系统、通用目的技术、商业模式等对价值获取能力的影响。⑭如今,数字技术依然在不断地发展和迭代,与实体经济的融合又进一步深化,在发现和解决新问题的过程中,价值创造和价值获取的一些新特征开始凸显。

-

数字经济时代,商品市场获得极大丰富,消费互联网的出现还为用户提供了极大的对比和选择空间,用户可以在对产品进行充分认知的前提下进行选择,转换成本也大幅降低,在与企业的博弈中由被动变为主动。消费者对商品的选择空间越来越大,但企业的利润却逐渐被压缩,Prahalad和Ramaswamy在总结大量商业案例的基础上,指出价值创造模式正在从依靠企业自身能力转向企业与用户之间的互动,即价值共创,企业应更加注重与用户之间的密切关系。⑮之后,Prahalad和Ramaswamy进一步深化研究,提出用户主导逻辑的价值创造模式,认为企业应当从用户中获得资源来创造价值,企业和用户共同参与才是价值创造的基础。⑯Gourville和Priem也认为产品和服务给顾客带来的体验和想法是重要的价值创造源泉。⑰对于企业而言,与用户之间不再是简单的输出产品、换取利润的关系,而是一种通过交互共同实现高质量、高效率价值创造的合作关系,用户得到高质量产品,企业获取更多利润。在这种情况下,企业很难仅仅通过工业经济时代传统的生产活动来创造更高的价值,必须将用户需求和使用信息纳入创新研发、战略决策和运营管理中,将用户作为关键元素嵌入价值创造过程。在工业经济时代,企业与用户之间存在大量信息壁垒,信息获取难度很大,用户需求等信息很难被充分挖掘和利用,受制于信息壁垒,用户中蕴含的大量价值被流失。而数字技术的发展打破了这些信息壁垒,降低了获取信息的难度和成本,使精准获取用户需求和感受成为可能。

目前中国企业主要依靠消费互联网平台挖掘用户价值,即平台为用户提供产品信息,用户对产品质量的反馈通过平台被企业获取。但事实上,消费互联网平台多为第三方平台,只起中介的作用,对用户与企业交互以创造价值的新方式来说存在诸多限制。(1)用户的需求和反馈信息会被平台截留,虽然可以对信息进行爬取和统计,但无法避免信息损耗;(2)由于平台评价考核机制的存在,公开的信息中不可避免地包含一部分虚假信息,分辨和剔除难度很大,使信息的价值有所下降;(3)挖掘价值较大的数据信息作为资产依然由第三方平台掌握,而且用户信息经过多次传递,信息传递损耗的限制很难将精准度进行跨越式提高,用户信息的价值没有被充分挖掘。

-

数字经济时代下,新生产要素开始产生,传统要素的地位有所降低。一是创新研发的作用迅速提高。Conner认为,企业想要创造和获取价值的途径可以归结为两种,即通过创新使提供的产品或服务具有与众不同的特征和作用,或降低成本进行同质化竞争。⑱在工业经济时代,多数企业会选择成本低、见效快的后者来扩大效益。但数字经济时代下,信息通道得到了最大化的疏通,用户对品牌和性价比的敏感度有所降低,取而代之的是迅速增长的个性化产品偏好。这使同质化竞争越来越困难,创新研发成为更重要的价值创造途径,知识、人才等要素变得愈加重要。二是数据和信息成为关键要素。数据和信息已经渗透进价值链中的每个环节,获取精准的数据信息可以有效帮助企业做出正确的决策。数字技术带来的最大变化之一就是使信息快速流动和海量数据分析成为可能,而数据井喷式的增长,以及数据抓取、存储、挖掘、分析技术的发展,又进一步提升了对数据和信息的挖掘分析能力。三是社群资源成为新要素。社群是指聚集在一起拥有共同价值观的社会单位,社群资源在互联网商业模式下可以依靠人与人之间的关系属性产生一种“流量红利”。一方面,企业通过独特的技术、产品、文化等手段建立用户社群,培养稳定的用户群,如苹果的iPhone“果粉”;另一方面,每个社群用户除了是稳定的产品“粉丝”外还是一个天然的传播者,社群用户对产品信息的传播吸引新的用户,不断扩大社群的规模,而社群又可以参与到价值创造活动中,稳定且高效地为企业提供大量用户信息,从而形成良性循环。

-

数字技术将企业与用户之间的横向信息壁垒和行业内的垂直壁垒打破,信息搜寻成本大幅下降,促使产业链中各具能力、资源的企业间相互联结,在价值创造的不同环节内实现深度专业化分工,形成了以用户为中心,包含上下游企业和用户,资源、能力互补,协作与竞争并存的关系网络,价值创造的载体由工业经济时代的价值链扩展为价值网络。价值网可以实现企业间核心资源和能力的有机整合,形成一种聚集式的创新体系,知识、信息数据、技术等要素通过价值网络实现共享、交流和补充,从而提高价值创造的效率和质量,获取整体竞争优势。同时,价值网可以促进企业之间的相互合作,以实现共赢和价值增值。多项研究表明,在已经存在并获得良好发展的价值网络中,大部分企业投入资源后的期望价值回报能够得以满足,通过互相信任的合作可以得到额外的价值增量,包括货币形式的增量和知识、技术能力的提升等多个方面。⑲

-

数字技术的发展催生出信息爆炸的市场环境,信息流动更加迅速和便利,流动方式也从定向流动变为非定向流动,这种加速和变化在很多方面增加了价值获取的难度。一方面,这种变化虽然解决了多维度的信息不对称问题,降低了信息获取的成本,但也降低了模仿竞争的成本和难度。同时,产业链内的信息壁垒受到冲击,一些依靠信息不对称存在的上下游关系发生了变化,这会吸引更多模仿者参与竞争,使上游价值创造者的溢出效应增强。另一方面,数字经济时代下,一项创新技术想要实现商业化,几乎无法避免与其他创新、专利相互嵌套,特别是通用目的型技术,这使完善的知识产权保护体系变得尤为重要。但实际情况往往是产权制度的建设和完善进度落后于环境的变化速度。如果产权不能得到保障,企业所获取的价值就会大打折扣,进而会影响后续的持续创新和开发,甚至打击其他企业创新的积极性,不仅会减少价值创造者获取的利润,社会层面产生的整体价值量也会受损。最后,数字技术及其衍生品的出现,给传统的商业模式带来了极大冲击。多数创新者在研发阶段就投入了大量资源,传统商业模式效益水平降低,继续投入资源以设计新商业模式的难度又很大,往往需要与下游的应用企业合作来实现商业化,常见的合作方式就是产权授权模式。但模仿者和不够完善的产权保护体系使创新者在与下游进行谈判时处于十分劣势的地位,最终不得不让出部分利润,使创新者的收益往往比合作者低很多。

-

数字经济时代下价值创造和价值获取活动呈现出一系列新特征,在应对变化时,企业更关注数字技术赋能作用下价值是如何实现的。根据价值创造和数字经济的研究成果,可以将该过程划分为交互、创造和获取3个主要环节。清晰且有效的交互可以建立参与者之间的价值共识:用户向企业表达自己的价值需求;企业向用户直观展示产品的使用价值;上游企业向工作人员和管理者可视化呈现应用软件和设备的应用价值;企业与跨界参与者进行可理解的交流等。通过有效交互,企业便可开展创造活动:构建和修正自己的价值主张、商业模式和运营模式,通过满足用户价值需求实现价值创造;跨越技术和应用原理障碍使用数字应用软件与设备,通过更高效的生产创造价值;实施跨界交互,以拓展价值创造的机会与空间。最后通过一系列商业行为进行价值的获取活动。

交互、创造和获取之间存在紧密联系,创造是实现价值的核心环节,而交互和获取则是实现价值不可或缺的基础环节。数字经济时代下,创造的基础除了一般要素,核心是信息和知识,而信息和显性知识都可以通过交互获得。获取虽然在流程上位于创造之后,但也是创造的重要基础,正是对未来获取价值量产生的期望,以及对自身价值获取能力的信任,成为了驱动创造行为的催化剂。分析数字技术赋能制造业高质量发展的作用机制,应以这3个主要环节为基础,探讨每个环节中,数字技术面对新特征、新问题的应对能力和解决途径。

-

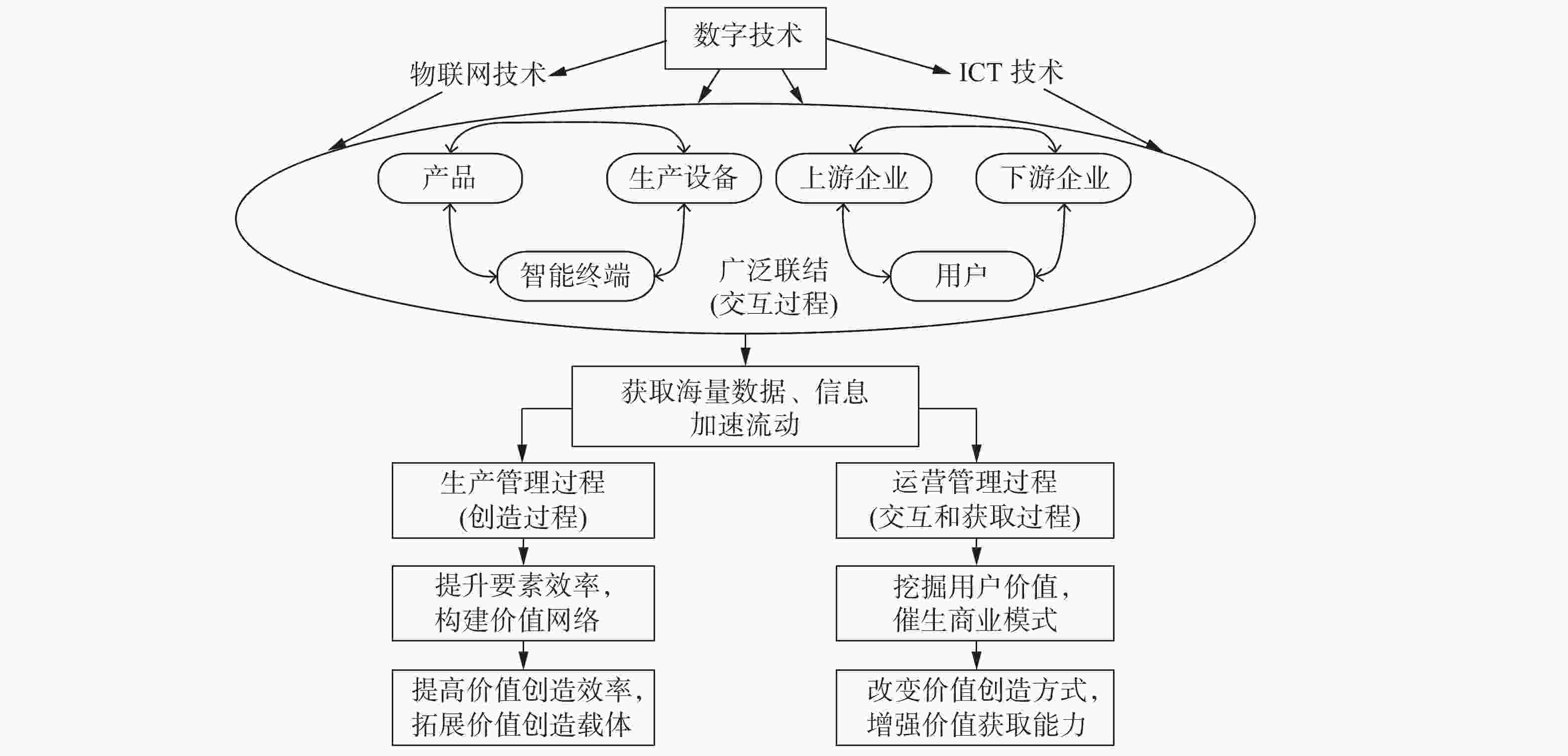

数字技术赋能制造业的基本逻辑可以归纳为“连接—挖掘—优化、管控—增效”,即利用物联网、ICT等数字技术,将设备、终端,以及上下游产业链、用户等之间广泛联结起来,实现海量数据采集和信息加速流动;对数据和信息进行挖掘和分析,以此为依据对生产过程和生产资源进行管控和配置,对企业运营管理及决策进行优化,从而提高效率和效益(见图1)。根据这一逻辑,从价值创造和价值获取的视角出发,可以将数字技术赋能制造业的作用机制划分为:改变价值创造方式(交互)、提高价值创造效率(创造)、拓展价值创造载体(创造)和增强价值获取能力(获取)4个方面。

-

在工业经济时代,制造业倡导规模经济,尽量减少生产品种并扩大生产规模,才能利用标准的流水线以最低成本生产最多的产品;企业往往采用放弃少数个性化需求用户而满足多数普通用户的战略,以占领更大的市场。数字经济时代下,这种情况逐渐颠倒了过来,之前处于需求曲线“长尾”部分的个性化用户群体价值逐渐凸显,大规模的定制化生产开始成为主流,企业在定制生产过程中与用户需求和体验反馈相互作用以进行价值创造活动。可以说,数字经济时代下企业的重点目标用户是处于长尾末端的“闲置资源”,这部分用户具有规模小、分布散、需求不明显的特点,数字技术可以提高企业的用户需求感知力和柔性生产能力,赋予企业占领这部分“小规模市场”的能力。

数字技术将用户与企业之间的信息壁垒打破,使企业得以深度挖掘用户需求价值,将用户需求信息纳入企业的创新研发过程,有效支撑企业的创新效率。这个过程可以分为3个阶段。在第一阶段,主要是消费互联网平台发挥作用,针对信息化和智能化基础薄弱的企业,平台为其提供了供需双方交互的场所,通过检索用户输入的需求信息,为其匹配相符的产品。同时,监管有力的平台建立起一套具有公信力的制度,以维护双方的利益,提升了用户的参与度和依赖度。在这个阶段,用户主动输出需求信息,占据主导地位,而企业被动接受信息迎合需求。在第二阶段,具有一定信息化和智能化基础的企业开始建立与用户直接交互的平台,主动邀请用户全程参与产品的使用体验、设计研发、生产制造、迭代优化甚至原材料采购等环节,以用户需求为驱动开展大规模定制,如海尔的COSMOPlat。在这个阶段,企业与用户实现了直接交互,企业为用户满足需求提供了平台,用户也为企业提供了价值创造的支撑。在第三阶段,企业通过物联网技术可以实现与产品的互联,实时获取用户使用产品的信息,掌握产品的状态,及时主动地提供售后服务,同时利用数据分析用户的喜好和使用习惯,在用户二次选购前为其推送甚至定制更合适的产品。如软控集团研发的智能轮胎,通过为轮胎植入芯片可以实时监控轮胎的使用状态,在可能发生爆胎等危险前及时告知用户,同时通过对轮胎使用数据的分析,可以得到用户的驾驶习惯和路面信息,以为其推荐更合适的产品。在这个阶段,企业占据主动地位,通过物联网技术和大数据技术的支持,在用户没有主动参与的情况下就可以获取用户的需求和使用信息,深度挖掘用户价值。

-

数字技术使用数据逻辑强化生产环节,疏通了从生产到数据,从数据到运营管理,再反馈给生产的过程,将处理、统计、分析后的数据应用到生产环节的优化中,提高要素的生产效率。而对于数据的使用,中国大量的中小企业具有明显劣势,资金匮乏使它们很难在专业人才、信息化改造和工业软件系统等方面投入更多资金。对此,软件和信息技术服务等数字服务产业可以提供工业信息化改造产品,按照企业需求提供数据存储、订单管理、人资管理等简单的信息化改造服务,帮助中小企业以较低的成本应用数据,对工艺、生产流程、管理效率等进行优化。还可以利用云技术将通用性软件集成在平台,为企业提供云端软件产品,相比于单独配套安装ERP、MES等信息化系统,可以节约大量的成本和时间。

另一方面,数字技术不仅可以提高传统要素的使用效率,也催生了新的要素:社群。社群用户与企业之间不是简单的需求供给关系,当某个企业拥有一定规模的社群用户后,其产品的研发开始逐渐围绕这个特殊群体展开。相比于普通用户,社群内部成员之间则会进行更深入的交流和碰撞,使需求信息进一步增值,如华为的“花粉”社群,苹果的“果粉”社区等。同时,每个社群成员都具有以自身为中心的小社会网络,产品信息在网络中高效率扩散,为企业吸纳更多用户。利用数字技术打造企业的平台生态是建立社群的重要途径,早期手机市场由诺基亚、摩托罗拉等占领,而苹果手机用PC的使用体验、IOS操作系统和应用商店建立起来的一整套平台生态抢走了市场;谷歌的Android生态亦是如此,两家企业都通过建立平台生态,吸纳了一大批稳定的社群用户,为企业创造了大量价值。

-

工业经济时代,每个企业都需要一条封闭、完整的价值链,以完成一系列价值创造活动,但每个企业的能力和资源有限,很难高效地完成每个环节,势必会存在一些短板。而在价值网中,上下游各企业通过资源、信息共享和精准对接,可以集中资源于优势环节,外包短板环节,优化资源配置效率,以提高价值创造能力。数字技术对构建和拓展价值网发挥着重要作用。第一,企业以数字技术为依托构建价值网。信息化改造为企业提供了专业的信息化管理支持,可以提升成员之间的信息流通、查询效率,提供了企业与其他成员协作的基础条件,实现了企业间的信息交换和信息集成,这种有效的信息集成保障了稳定的合作关系和高效的资源运转,从而形成价值网。第二,数字技术打破时空约束,形成纵向无边界的产业生态,提升上下游企业之间的信息流通效率,使企业之间产生了非常多的弱联系,拓展了价值网的规模。弱联系在价值网中发挥着重要作用,宋志红等的研究表明,弱联系能为企业更多地获取显性知识,实现企业间利用型的知识共享。⑳第三,数字技术的应用使企业具备一定的大数据管理和应用能力,对于优化价值网结构和强化创新能力具有重要作用。李文莲和夏健明指出,企业依靠大数据可以开展外部关系网络和价值网络的重构。㉑最后,数字技术中的物联网实现了信息和数据与设备、产品等物体的对接,为衔接价值网的价值创造和价值获取活动提供了物理平台,将数字优势转化为产品的竞争优势,智能控制、智能识别等功能也可以提高价值网络的运行效率。

-

数字经济时代下的新产业生态弱化了产业边界的概念,使制造业与其他产业之间的边界越来越模糊,为其提供了吸纳其他产业元素,设计跨界商业模式的条件。在跨界的生态下,不同的产业、行业和思想文化相互交织碰撞,使原本联系较弱的元素有机会组合在一起,产生新的火花。在跨界商业模式中,企业卖给用户的不一定是实体产品,文化、网络应用和个性化服务都可以成为产品,这种多样性的商业模式更加适应市场需求,可以有效提高企业的价值获取能力。

随着数字技术的不断发展成熟,除了电视、手机等电子产品外,汽车、服装等传统制造领域也得以建立新的商业模式。以青岛酷特集团(原青岛红领集团)为例,该企业自主研发了C2M(用户端到制造端)服装在线定制平台,将消费者、设计者和制造商联结起来,实现了大规模定制化生产,由传统的西服制造企业转型为平台型企业。消费者通过C2M平台输入自己的服装定制需求,平台根据存储的版型、款式、原料等数据库进行大数据分析,智能化地设计出消费者的专属版型。在设计完成后,产品由与酷特合作且经过改造的制造商生产,每件定制产品都有专属芯片,工位上的终端设备读取芯片数据,再由工人进行定制生产。目前这种模式也开始向自行车、家具等领域扩散。新的商业模式不仅可以提高产品对用户需求的适应能力,还可以通过精细化的分工将行业内的竞争关系转化为合作关系,提高企业自身和行业整体的价值获取能力。

-

中国制造业的一个重要特点是中小企业尤其是小型企业数量众多,致使制造业整体信息化和智能化水平较低,限制了数字技术的赋能作用。数字赋能是通过信息、数据等资源的流动和交互而实现的,要更好地发挥数字技术的赋能作用,需要企业搭载相关设备和软件的同时,还要有尽可能多的企业接入数字化的产业生态系统,以保障生态内产业链的完整性。占中国企业数量90%的中小企业广泛分布在制造业产业链的各个环节,如果它们无法参与,产业生态系统中就会出现效率低下甚至循环断裂的环节,数字技术的赋能作用将大打折扣。但信息化和智能化改造需要大量资金投入,收益的回收期又较长,所以中小企业的改造意愿很低。加之近年来传统制造业发展状态低迷,宏观经济下行压力大,中小企业的生存面临极其严峻的形势,信息化改造更难列入企业短期的发展战略。

鉴此,短期内首先要解决中小企业的信息化和数字化改造问题,使中小企业具备一定的信息化基础。可以利用数字服务企业的云端服务功能,帮助中小企业搭载低成本的基础性工业应用软件,实现信息化改造,以打通用户与企业、上游与下游、产品与服务间的信息流,加快创新资源在线汇聚和业务数据集成共享。目前,国内一些软件信息服务企业和互联网平台企业已经可以提供相应技术和服务。同时,推进行业或区域内企业使用标准统一的软件系统,不仅可以解决人力、财务、仓储等不同系统之间数据无法集成的问题,打破企业内部的信息孤岛,上下游企业的数据在云端汇集也打破了产业链之间的信息壁垒,为中期打造数字赋能服务体系奠定基础。最后,要同步推进对企业硬件设备的信息化升级和配套信息化基础设施的建设任务,以满足软件和系统的运行需求。

-

在完成短期目标任务后,多数企业已经完成了信息化补课和初步的数字化转型,但基础性的工业系统软件和数字化设备对企业价值创造能力的提升效果有限,市场中依然缺乏个性化的数字赋能服务和更完善的公共服务能力。中期阶段的主要任务是,以工业互联网平台为核心依托,在不同区域和行业领域中形成一批应用多样、功能完备的工业互联网平台,完善数字赋能服务体系。工业互联网平台可以分为两种:一种是公共基础性平台,主要提供标准化工业系统软件和行业信息服务功能,具有设备接入能力、大数据和云支撑能力、强大的用户数量吸纳能力、软件集成能力等,但市场化属性较弱。该平台可以汇聚各个行业的大量企业用户,具有更完备的上下游企业配置,通过聚集产业链上的数据信息,打破过去相对封闭的工业格局,实现制造业全要素、全产业链和价值链的互连、解构和重构,更有效地发挥协同效应,最终实现由企业内到企业外,由价值链到价值网,由传统工业系统到新产业生态的转变。另一种是行业应用性平台,能够根据不同行业的特点和发展趋势分行业制定计划,从企业的实际问题出发明确企业需求,帮助企业针对智能生产、个性化定制和延伸服务等应用场景提供场景解决方案并进行不断的迭代优化,直接提高企业的硬实力。总的来看,由于制造业具有行业差异大、空间限制等特点,只靠公共基础性平台或行业应用性平台都无法发挥完善的数字技术赋能作用,需要构建垄断式的公共基础性平台与竞争式的行业应用性平台共存的服务体系,利用公共平台打造制造业新生态,同时发展一批成熟的应用性服务平台,进一步提高制造业企业的硬实力。

-

经过中期阶段的建设,多样性的工业互联网平台基本可以为企业提供全面的数字化服务,帮助企业形成由终端设备采集获取数据,上传到软件系统进行计算分析,再根据计算结果做出决策或对设备进行操作的数字赋能架构。但这种架构整体智能化程度还比较低,各流程运行相对独立。而智能化的“云·端”(此处“端”指终端设备)融合体系架构则可以通过云端与终端的有机融合,结合智能化设备,实现架构各部分实时、准确、安全、高效的运行。“云·端”融合架构以《工业互联网平台白皮书(2017)》中提出的工业互联网平台架构㉒为基础进行完善和扩充,具体可划分为基础设施层、智能终端层、数据处理层、智能服务层、工业应用层和网络互联系统6个部分(见图2)。其中基础设施层指生产环境和条件,包括生产所需的各种基础性实体(如车间、设备等)和网络基础设施;智能终端层包括对设备进行感知、数据采集、控制等操作的各种智能设备,是基础设备与云端的媒介;数据处理和智能服务层属于云端功能,主要负责对数据进行储存、清洗、计算、分析,再依据计算分析结果产生决策或控制信息,实时反馈到智能终端并执行;工业应用层则是根据不同应用场景的需求,将某些功能软件化,满足个性化需求。为了满足上述各项功能,支持实现大规模工业实体与云端的高效互联和海量工业数据的汇聚处理,还需要配备统一标识体系、通用的通信协议标准和接口,以及高速安全传输速度的网络互联系统的支持。

-

在数字赋能的过程中,应当始终将提高数字产业基础能力和创新能力,以及建设和完善网络、安全系统作为重点任务,为数字赋能提供坚实的支撑体系。首先,要加快突破信息通信领域的核心技术瓶颈,聚焦集成电路、工业软件、大数据、智能制造等重点领域,补齐产业核心技术短板。其次,要强化基础研究,补齐产业链条中基础零部件、基础材料、基础工业、基础技术等基础能力短板,支持产业链上下游加强技术合作攻关,增强产业链韧性。最后,要深化数字技术开放合作,加强在数字技术、标准、人才和平台等领域,与相关国际组织、产业联盟和科研机构的战略合作,推广数字技术相关规则、标准和共识,共享发展机遇。

在支持体系方面,重点是建设和完善网络、安全系统。网络系统是数字技术的基础,数字技术赋能下的制造业实体规模大、网络异构性强、应用类型多样,产业链上下游各环节的深度互联、工业数据的采集流动集成等都需要高带宽、低时延网络环境的支撑。网络系统以互联网通信技术为基础进行构建,目前应用较为广泛的有低功耗广域网技术LoRa和NB-IoT,中国相对领先的5G技术具有千亿级连接数、1 ms内延迟和10 Gbps带宽等突出优势。在未来一段时期内,网络系统的建设工作应以进一步突破5G技术,降低5G建设和应用成本为重点,同时推进5G基站及其配套设施的建设工作,尽快为工业互联网提供低延迟高可靠的通信网络。安全系统是数字技术安全平稳应用的保障,随着大量的生产设备、软件系统、服务器等接入公共网络,各种安全风险也相应产生。安全系统主要包括设备安全、数据安全和网络安全3个方面。在设备方面,应建立检测和控制系统,当其接入互联网时需对设备、设备运行程序和设备使用者信息进行检测和控制,确保设备安全;在数据方面,应建立相应的数据加密和备份系统,对企业内部重要的生产管理数据、设备操作运行数据、用户数据和云端数据等进行加密和备份;在网络方面,主要是建立预警、保护和监测系统,及时监测入侵行为,进行有效预警,防止外部的攻击和入侵,保护企业内外部、用户、公共空间等各方面的网络安全。

-

研发和创新是企业价值创造最重要的途径之一。在互联网时代下,侵犯知识产权的难度和成本有所降低,不够健全的产权制度很难保障创新者的价值获取,使创新者的收益减少,打击企业的创新积极性。这种恶性循环一旦形成,企业对创新研发的重视程度和资金投入就会大大减少。所以,建立一套健全的知识产权保护与服务体系对于促进数字技术以及制造业自身的高质量发展都有至关重要的作用。目前中国知识产权保护还存在一些问题亟待解决:一是企业自身的产权保护意识、专业知识和相关人才十分匮乏;二是就新出现的网络知识产权侵权行为的保护机制还不完善;三是地方性法规和政策体系需进一步完善,针对中小企业的地方性知识产权综合服务机制不健全;最后,中小企业的知识产权应用转化能力普遍较低,使企业缺乏申请产权保护和进一步投入创新的动力,难以建立有效的良性循环。

要解决上述几个问题,一要做好对企业的知识产权保护专业知识普及,定期组织开展产权保护知识培训,促使企业建立足够的产权保护意识;二要构建规范的网络知识产权保护机制,在国家法律法规和地方规则制度层面进一步完善的同时,尽快健全知识产权联合征信体系,将网络侵权行为纳入社会诚信系统,并对实施侵权行为的个人或企业进行信息披露,防止网络成为侵犯知识产权的庇护所;三要完善相关的地方法规和政策,强化产权保护,同时由于数字产业领域的特殊性,产权保护需要额外涉及经信等网络监管部门以及网络公安等司法机关,应尽快制定跨部门协同工作机制,加强协同合作;四要建立当地的知识产权综合服务平台,为企业和个人提供咨询、事前和事后的纠纷解决服务和法律援助;五要制定和落实科技成果转化规章制度和激励机制,引导和鼓励中小企业将知识创新转化为应用产品。

-

首先,要解决政府部门和中小企业的专业性和认知问题,以保障政策制定的适用性。要加强专业培训和宣传,通过专业知识的学习提高政府与企业领导人员的专业性,明确制造业高质量发展的紧迫性和数字技术赋能的关键作用,使企业家和政府部门从思想上接受和认可数字赋能,避免出现政策制定不符合实际,以及企业改造意愿过低,申请专项补贴后却用于其他方面等无效推广的情况。第二,在制定相应的补贴和鼓励政策前,要充分调研当地中小企业的资金、生产现状、信用等相关信息,以解决企业当前最急迫、最基础性的问题为导向,推广数字技术的应用,再结合企业实际情况给予适当的补贴和贷款援助,避免出现节奏过快、资金不足、政策低效或过度浪费的情况。第三,要建立完整的专项资金监管机制、技术指导和回访制度,保障资金在政府和企业两个层面的专项专用,同时,聘请专业技术人员在企业信息化改造的前、中、后期给予专业性的建议和指导,避免出现软件系统不实用、不兼容、不会用的情况。

同时,在资金方面不能仅依靠政府补贴等财政手段,要通过设立政府专项引导基金等市场化手段解决企业融资问题。中小企业是中国科技创新的一支重要力量,目前中国65%的专利、75%的技术创新和80%的新产品开发都由中小企业完成㉓,但中小企业大多存在融资难、资金缺口大的问题。普通的创业投资基金往往由于风险大、盈利周期长等问题不愿意向中小企业提供融资,而政府引导基金则是通过政府出资或与社会资本共同出资成立,以财政补贴和引导社会资本共同投资到专项领域,在中小企业融资方面发挥重要作用。对此,要建立完善的引导基金组织管理体系,实施专业化高效运作。设立基金管理委员会作为最高决策机构,引入职业基金管理团队作为合伙人,并将决策与执行机构相分离,完善内部控制与外部监督机制,从而确保基金运作的专业、公正、透明和高效。还要建立多条引导基金投入渠道,建立与创业投资基金合作的联合投资机制,通过契约设计上的优惠政策,如政府放弃财政资金的部分投资收益作为独立基金的收益补偿,充分调动社会资本的积极性。最后,虽然政府引导基金不以获取收益为最终目的,但基金必须要在尊重市场运行机制的前提下,经过科学的分析和严谨的决策讨论而设立,同时要健全风险约束机制,设置明确的投资前置条件和禁止的相关投资事宜,降低投资风险,尽量使基金总体收益水平处于稳定状态。

-

高校和科研机构是中国创新研发的主力军,尤其是在大数据、人工智能、云等数字技术方面,突破数字技术的核心技术瓶颈离不开它们的科研创新,但中国一直存在高校和科研机构成果转化率低的问题,使许多科研成果无法及时投入使用,难以进入市场获取商业回报。根据国家知识产权局发布的《2018年中国专利调查报告》,2018年,中国企业的有效专利实施率为63.2%,而高校和科研单位则分别为12.3%和30.6%;有效专利产业化率方面,企业为46%,高校和科研单位分别为2.7%和8.9%;约有76%的高校都存在无法及时将有市场应用价值的科研成果进行市场转化的问题。㉔因此,建立有效的科研机构成果转化机制,释放高校和科研机构的创新潜力,对于提升数字产业和制造业整体的创新水平与发展质量,尽快突破核心技术瓶颈,具有重要意义。

一要对科研机构工作人员的考核评价和管理体系进行改革。将科研成果转化的指标适当纳入,提高科研人员转化成果积极性的同时,可以引导科研工作更多围绕实际应用和市场需求方向进行。在管理方面,进一步优化科研人员个人与机构之间的成果转化收益分配机制,放宽科研人员参加市场活动的限制,以释放积极性。二要打造有利于科研成果转化的市场环境和配套条件。建立专业化的科研成果转化交易平台,为交易双方提供包括成果评估、专业咨询在内的综合服务。以交易平台为核心,建立完善、规范的科研成果交易规则,强化监督管理和失信惩戒制度,为成果拥有者提供保护的同时,也进一步提高科研成果信息的透明度。

-

政府应该一定程度上为重要初创技术的应用和后续开发提供多方面的支持和保护,尤其是针对通用目的技术。数字技术赋能制造业高质量发展需要芯片、智能感知、云、大数据等多领域核心技术的突破,其中信息通信、基础材料、人工智能技术集合等通用目的技术作为数字技术的底层技术扮演着重要角色。通用目的技术的发展十分依赖于技术市场竞争的保护,充分的竞争可以为技术发展提供活跃的土壤,但通用目的技术往往具有战略属性,一味地实施反垄断管制而忽略引导,很难保证技术管控。一些通用目的技术在短时间内很难实现商业化,甚至在较长的一段时间内都无法明确技术的商业化应用方向,需要长久的后续开发才能发挥作用。这导致个人或以企业为载体的创新者在应对上下游利益协调和价值获取分配方面处于较大的劣势地位,不仅会打击创新者的积极性,而且由于价值获取问题,后续研发的投入也变得十分困难。对此,一方面要注重保护和支持,对于商业化难度大或短期内无法商业化应用,但战略意义重要的通用目的技术,政府可以对其后续研发给予必要的支持,特别是针对中小型初创企业等资产能力不强的对象。另一方面要针对通用目的技术制定灵活的反垄断政策,对于试图进行纵向兼并以控制整个产业链的高技术企业要实施严格的反垄断管制,同时可以允许一定范围内的横向兼并行为,以形成更强的技术创新合力,提高创新效率。

数字技术赋能制造业高质量发展

- 网络出版日期: 2021-04-20

摘要: 数字技术对赋能制造业高质量发展具有重要作用,其基本逻辑可以归纳为“连接−挖掘−优化、管控−增效”,其作用机制分别是改变价值创造方式、提高价值创造效率、拓展价值创造载体和增强价值获取能力。具体而言,数字技术使用户以多种形式参与从研发到生产等价值创造过程,改变企业创造价值的方式;数字技术用数据逻辑强化了企业对生产、运营的管控,提高价值创造的效率;新一代信息通信技术实现了信息在产业链中的集成和流动,促进企业间的专业化分工,形成价值网,拓展了价值创造的载体;数字技术弱化了产业边界,催生出“跨界”等新型商业模式,增强了企业的价值获取能力。实现数字技术赋能中国制造业高质量发展,近期需要完成中小企业的信息化补课和初步的数字化转型升级;中期需要构建以工业互联网平台为核心依托的数字赋能服务体系,满足多样性需求;远期则要全面提高数字赋能的智能化水平,同时必须始终注重数字产业基础,以及网络和安全系统的建设和完善。为完成以上目标任务,需要在设立数字技术政府引导专项基金、建立健全知识产权保护与服务体系、建立有效的高校和科研机构成果转化机制等方面加大政策引导与支持。

English Abstract

Digital Technology Empowers High-quality Development of Manufacturin

- Available Online: 2021-04-20

-

Keywords:

- digital technology /

- high-quality development of manufacturing /

- value creation /

- value capture /

- mechanism of action

Abstract: This paper analyzes the new characteristics and value realization process of value creation and value capture in the digital economy era. The role of digital technology in promoting the high-quality development of manufacturing is divided into four parts, including changing the way of value creation, improving the efficiency of value creation, expanding the carrier of value creation and enhancing the ability to obtain value. Then we put forward the key tasks that should be paid attention to in the future: promoting the informatization upgrade of small and medium-sized enterprises; developing industrial Internet platform services; improving the intelligent level of digital technology; improving basic research and infrastructure construction. In order to achieve the above goals, it is necessary to increase policy guidance and support in the establishment of a special fund for digital technology government guidance, the establishment of intellectual property protection and service system, and the establishment of an effective mechanism for the transformation of achievements of universities and scientific research institutions, etc.