-

18世纪中期,在欧洲大陆行将没落的巴洛克风仍在德意志上空徘徊。1748年,满腹荷马色诺芬的温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann,1717—1768),到了充斥着巴洛克风的萨克森的德累斯顿一带。在彼时的德累斯顿,贪爱美术的选帝侯菲特烈二世从异国他乡收罗美术,艺术家云集而至。在此浓重的美术氛围之下,温克尔曼渐渐沉入图像世界,揣想在理想的希腊图像中恐怕也能见出古代诗书中蕴含的高贵与澄明。古代文化之高贵的论调却非温克尔曼首创,文艺复兴之后率先祭起古典研究来对抗基督教文化的法国启蒙哲人,早已尝出古典文化的“高贵与单纯”(例如孟德斯鸠)。受古物之诱前去意大利“大旅行”(grand tour)的英国文人,也多以“高贵”“静穆”称赞在行旅中幸遇的古代艺术丰碑(如理查德森父子)。而始于17世纪末期意大利庞贝、赫库拉尼姆的考古挖掘,也令古物的梳理与解释显得尤为迫切。

1755年,在德累斯顿出版的《希腊美术模仿论》(Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst),温克尔曼中以当时无人不晓的《拉奥孔》群雕为例证,尝试架构关于理想的希腊艺术的观念:“高贵的单纯,静穆的伟大”;并由此倡导“走向希腊”(la grèce)的复古之说。《希腊美术模仿论》随即译成法英意等语言,作为对抗巴洛克的文化策略,“高贵的单纯,静穆的伟大”也随即成为欧洲新古典主义的造型原则和精神取向,一度构成欧洲希腊艺术认知系统中的一个高音。温克尔曼此说也开启了18世纪长达五十年的“拉奥孔之争”,莱辛、赫尔德、歌德等人皆围绕拉奥孔雕像进行持续的论辩。温克尔曼本人实际上并不忠实于早期的初说,他在罗马时期的《古代艺术史》和《佛罗伦萨手稿》对拉奥孔雕像作出了十分不同的重述。①罗马时期的重述使得他的早期阐释蒙上了可疑的色彩。此前研究者多从文化策略、美学思想的角度揣摩他的早期拉奥孔评说,如拜厄泽(Frederick C. Beiser)。②鉴于温氏后期评论变化的陡然,加之新近图像考古的证据,笔者倾向于认为,温克尔曼的早期阐说跟他当时所见实物及视觉经验不无关系。因为温克尔曼在罗马和德累斯顿见到的,实是两个不一样的“拉奥孔”:梵蒂冈观景楼的拉奥孔原像,和一尊出自17世纪法国雕塑家的青铜仿制品。

-

拉奥孔群雕出土于文艺复兴时期(1506)的罗马,旋即被教皇尤里乌斯二世占取,安置在梵蒂冈的观景楼。③该像在罗马轰动一时,被认定为古罗马作家普林尼在《自然史》中所赞的超轶绝伦的希腊之作,④其光芒甚至盖过了15世纪末出土、已负盛名的观景楼的阿波罗像(Apollo Belvedere)。在16世纪始于皇家收藏需求的复制传统中,拉奥孔雕像也总是主要的复制对象,比如,法国国王弗朗索瓦一世为装饰枫丹白露宫而委派宫廷画家Francesco Primaticcio从意大利携回的10件铜铸件中,就有拉奥孔。至17、18世纪更繁衍了不计其数的铸件、仿制品,材料则包括大理石、石膏、铜、锡等,并有素描、蚀刻画等。⑤除了皇家收藏之外,还用于学院教学、古物研究,或满足艺术爱好者的雅兴。

17、18世纪流行于英国、北欧、中欧的“大旅行”,吸引贵族阶层备好马车翻越阿尔卑斯山,前去意大利诸地亲近古物原作。但彼时出身卑微、囊中羞涩的德累斯顿温克尔曼未能加入这一行列,无以亲睹梵蒂冈的原像,那么,他赞为“高贵的单纯,静穆的伟大”的雕像无疑是复制品或仿制品。依复制品而言说,在德国文人中倒是稀松平常的事。莱辛在他由温克尔曼之说引发的《拉奥孔》一书中,参照的是铜版蚀刻画。温克尔曼的挚友蒙格斯(Anton Raphael Mengs)从罗马携回了众多石膏铸件,以研习古物、致力于日后所谓的新古典主义绘画。1769年,赫尔德对雕像的雄辩滔滔,其灵感来源是巴黎凡尔赛宫为路易十四准备的古代雕像的大理石仿制品(并非浇铸件)。同年,歌德单单凭着1768年来到曼海姆古物厅的石膏浇铸件就确立了《论拉奥孔》(Über Laokoon)的基本思想。席勒1785年也同样寻访曼海姆古物厅的石膏浇铸件。

《希腊美术模仿论》中提到的拉奥孔像是什么样的复制品?学界有过两种误传。一说是,温克尔曼彼时所见乃是原作大小的石膏浇铸件(Gipsabguss)。此说肇自那位卓越的温克尔曼传记作家乌斯蒂(Carl Justi)。他在传布甚广的《温克尔曼与他的同时代人》(Winckelmann und seine Zeitgenossen)一书中写道,温氏在1755年6月的一封信中言及他非常勤勉、有力地描绘了皇宫展览的石膏浇铸件,乌斯蒂就此想当然地认为他指的正是拉奥孔石膏件。⑥ 乌斯蒂此论横亘于温克尔曼学界甚久,比如,巴特勒在1935年的《希腊对德意志的统治》一书即重复了乌斯蒂的观点⑦。实际上,原作大小的拉奥孔石膏浇铸件是在1782年才进入那个始建于17世纪的巴洛克皇家园林“大花园”(Großer Garten),它本是蒙格斯从罗马收集的众多石膏铸件中的一件(1945年湮于战火)。在18世纪的欧洲,罗马观景楼雕像的完整铸件在意大利之外是非常罕见的。歌德在莱比锡艺术学院时期(1765—1768),便只见到过原作大小的拉奥孔头像⑧。近年,意裔考古学家朱利安尼的考证指明,乌斯蒂所说的温克尔曼1755年的评论对象其实是三尊正逢德累斯顿皇宫廷临时展出的赫库拉尼姆出土的女雕像。⑨温克尔曼在《希腊美术模仿论》中也特别提及这公元前4世纪希腊原作的复制品,对其风格、衣褶和头发的表现法作过高度评价。⑩这场展览于德累斯顿的温克尔曼而言,如同盛宴。这多少也可见出彼时皇家古物收藏的贫乏了。他在信中曾抱怨,“没啥可看,原作是看不到的,连复制品也遥不可及”⑪。由上推断,温克尔曼在德累斯顿期间的确不可能见到过乌斯蒂所说的石膏件。⑫

又有一说,认为温克尔曼是依据铜版蚀刻画来推想拉奥孔雕像的风格的。拉奥孔铜版画自文艺复兴以来,的确十分常见。甚至莱辛的《拉奥孔》依据的也是铜版蚀刻画。⑬温克尔曼或许也同样借鉴过其中一些蚀刻画,但他是否仅仅以此为凭?似乎不足采信。圣彼得堡《希腊美术模仿论》手稿⑭的发现基本上推翻了蚀刻画一说。圣彼得堡公共图书馆在1851年从法兰克福的手稿商人Anton Baer手里获取《希腊美术模仿论》初稿手稿,⑮其中描述拉奥孔的篇章中惊现一张拉奥孔场景的铅笔画(参图1)。

鉴于温克尔曼在德累斯顿时曾跟奥塞尔(Adam Friedrich Oeser)学习过速写,且另有别的速写作品存世,德国考古学家、温克尔曼博物馆馆长马克斯·孔策就此断定这张速写无疑出自温克尔曼本人之手。他在2016年的一篇相关论文中写道,“对群雕中两个儿子的速写绝无可能是照着蚀刻画的,乃应是照着石膏浇铸件或仿制品完成的。”⑯在该速写画中,温克尔曼对雕像中两个儿子的动作进行了细致的捕捉,从画面看,显然是对照空间场景中实物的写生,并不太可能是对蚀刻画的摹写。实际上,1714年Raymond Leplat从巴黎购得一尊青铜仿制品,当即落户德累斯顿皇家美术馆。至此,孔策、朱利安尼等学者认为,温克尔曼的速写对象应该就是这尊青铜仿制品(现藏德累斯顿阿尔伯提努博物馆)⑰。笔者本人也辗转从德累斯顿国家艺术画廊馆员那里确知,温克尔曼当年所见正是这尊青铜仿制品。⑱

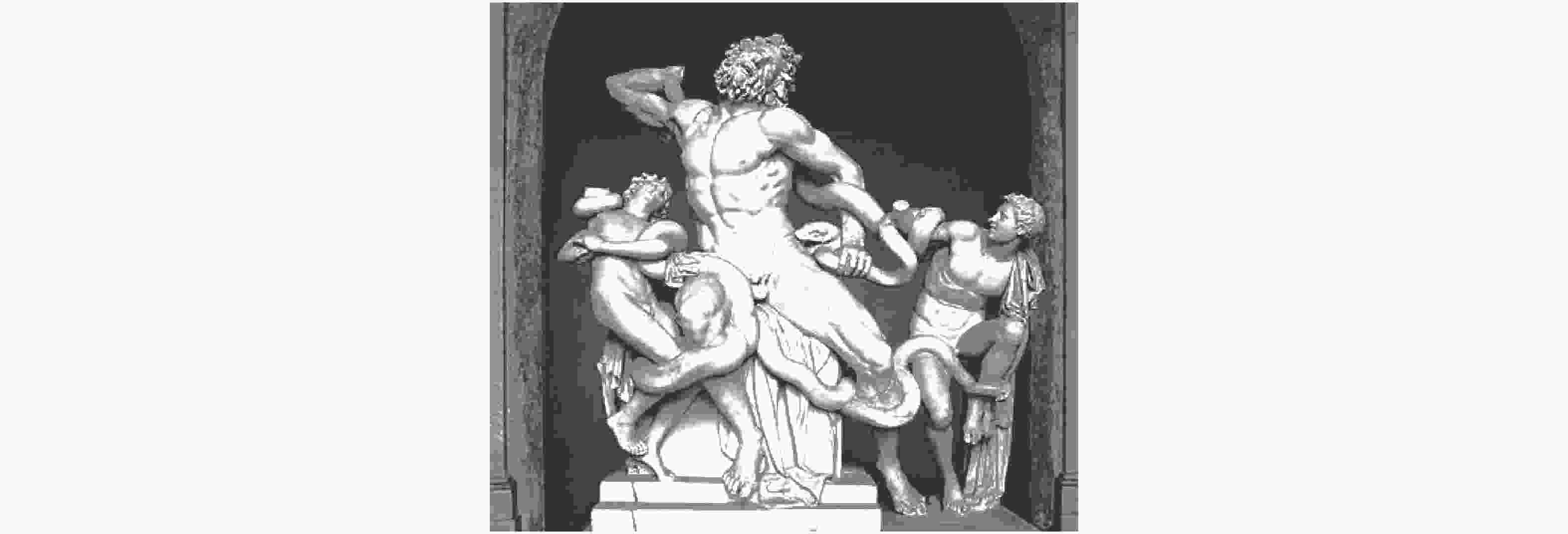

雕像的复制,既有铸件,即严谨的、直接的复制(Copie),例如原作大小的石膏浇铸件; 也有非直接的模仿或临写(Nachbildung),其中的差别颇近似于中国书法的“摹”与“临”之分。这尊木头底座、青铜制造、高67厘米(原作一半大小)的雕像,俨然是“临”作,且略带自由创作的成分(参图2)。在1936年德累斯顿青铜制品展览的目录中,雕塑的作者被认定为法国17世纪雕刻家加斯帕·马西(Gaspard Marsy,1624—1681)⑲,他在意大利受过艺术训练,曾参与路易十四的宫殿和凡尔赛宫的装饰设计。这个青铜仿制品是以观景楼的拉奥孔像为原型(实则经文艺复兴雕塑像蒙托索里的修复,下详)的变体。有一处变动最为明显。与蒙托索利造型中自由伸展的手臂不同,拉奥孔右侧小儿往后抬起右手而拉住了自己衣袍的一端,让袍子的块面垂下来。笔者发现,这个动作清晰地反映在温克尔曼的速写中。温克尔曼未描画完整的袍子,在小儿子的手掌被袍子一侧遮去之处,画笔戛然而止,但袍子下垂的轮廓线却交待得格外明白。这个细节最好不过地补证了温克尔曼所临写的正是这一尊青铜仿制品。

这件仿制品称得上复制品中的佳作。这件法国雕塑使得三人之间相隔甚远,从而两条蛇蜿蜒得更为漫长并曲折连贯了整个画面,让画面显得流动、轻松而优雅。他还加重了衣袍的表现,拉奥孔的衣袍在腹股沟处折叠下淌,覆盖住私处,并被拉长至雕像底板,他的右脚由此触摸长袍而陷于衣褶之中。衣褶雕刻形成一个大的块面,其上粗犷、流动的刮痕,却不同于原作节制的刻划,显然是近代的手法。为了让蛇的造型更为流畅,艺术家移去了小儿子原本搭在蛇身上的折叠着的袍子一端,而让另一端通过他的右手擎起在他的背后华丽地流淌下来,显得轻妙而洗练。拉奥孔头顶还多了一个祭司用的花冠,平添一种装饰的精致。小儿子的头发卷曲地披散下来,显得略为华丽柔和,与原作的短发也大为不同。大儿子的头发表面刻分得细致均匀,但沟槽较浅,无法形成光影感,倘说原像的头发是较为深入地形成凹凸面而构成光影和可触性,此处则形成一个均匀的稍厚的面,表层肌理美观但似浮在表面。大约可以认定,这件复制品带有明显法国巴洛克的雅致、华丽之风,但它却是温克尔曼用以指涉“高贵的单纯,静穆的伟大”之艺术精神的希腊符号。

-

“希腊杰作共同的卓越特征,是姿势(Stellung)和表情(Ausdruck)的高贵的单纯,静穆的伟大(edlen Einfalt und stille Grösse)。仿如大海的表面虽然多么狂涛汹涌,深处却永远驻留在宁静之中。希腊雕像的表情,即使处于任何激情之中,也表现出伟大与庄重的灵魂。这种心灵刻画在《拉奥孔》的脸上。”⑳《希腊美术模仿论》如此声称。

就温克尔曼自身的思想脉络而言,他不可避免地受法国启蒙思想的浸染,马丁·丰提乌斯(Martin Fontius)曾在1968年著述中指出,温克尔曼在某种意义上重新确认了法国古典主义的基本原则,像“高贵的单纯”“静穆的伟大”之类短语其实常见于18世纪前半期的法国文献。㉑此外,他本人来到德累斯顿之前就浸淫于古代典籍中的希腊精神,比如色诺芬的斯巴达人形象,遂轻易地在古代雕像的轮廓中见出“宁静的自然”㉒;朱利安尼、巴布勒( Balbina Bäbler)等学者还进一步认为,温克尔曼早期拉奥孔描述明显携带斯多亚学派的取向,且与温氏本人推崇的西塞罗哲学如出一辙。㉓翻开西塞罗《图斯库卢姆论辩》(Tusculanae Disputationes)第二卷,类似的表述俯首可拾,比如,“高贵的心灵并不在于克服内心的狂浪,而在减缓苦痛[……]我们应该拒绝菲洛克忒忒斯的尖叫 [……]智勇之士从不放声哀嚎”。㉔在温克尔曼和西塞罗看来,尖叫、哀嚎与高贵的心灵并不相称。正如瓦尔特·雷姆(Walther Rehm)在《神圣的静穆与神圣的悼念》所言,温克尔曼的希腊人文主义其实包含着强烈的斯多亚的、神秘的、虔敬派的因素。㉕他身上的斯多亚学派倾向实则作为“先见”渗入了他的视觉之中。

但这种“先见”,终是要被一种强大的来自物性世界的经验所冲毁。1755 年10月,温克尔曼因为《希腊美术模仿论》声名鹊起,得机移居罗马。在抵达罗马后的信中这么写道,“我发现,人们总是从书中关于古物的谈论中‘半视’,而不是亲自观看”;三周之后,又自叹今是而昨非:“我也曾经历过,尽信书,人云亦云,只半视(halb-sehen)而未亲见;诚然,我见过不少错讹,我自己当初何尝不是如此”。㉖面对观景楼的大理石雕像,温克尔曼重撰《拉奥孔描述》(谋划单独发表未遂,后收入1764年的《古代艺术史》),于中写道,“拉奥孔是世上最敏感、最痛苦的图像,表现在全部的肌肉、神经和静脉;致命的蛇咬使血液最为沸腾,身体的各部位都在遭受着痛苦和紧张”;㉗又说,“拉奥孔是最强烈的痛苦的‘自然’,这显现于他的肌肉、腱肉、血管之中”㉘,俨然放弃“庄严”“静穆”之辞,与德累斯顿时重理念之显现的阐释方式殊为不同了。㉙

观景楼的拉奥孔后被鉴定为古罗马复制品,并非真正的古希腊原作。在18世纪的古物学界,罗马复制品与希腊原作之区分并未得到重视,质量上乘的古罗马复制品往往就被当作古希腊作品进行品鉴。就连当时德高望重的法国古物学家凯吕斯(Caylus)也不认为古希腊作品与罗马的希腊工匠的作品有甚实质性的区别。㉚温克尔曼误以为奈俄柏像(Niobe)、拉奥孔像、阿波罗像是从希腊径直运到罗马的原作,不足为奇。19世纪70年代德国考古学家在现土耳其境内的帕迦玛的考古发掘又表明,这件《拉奥孔》丝毫不逊于同期帕迦玛祭坛饰带上的雕刻原作,在表现手法和特征上如出一辙,而工艺也正可相埒。波茨(A. D. Potts)认为,18世纪广受爱慕的古代作品中,《拉奥孔》是其中工艺堪称道出希腊原作精华的罕见作品之一。㉛这么说来,若不考虑这件罗马复制品的后期人为修补(文艺复兴时期),温克尔曼以该罗马复制品指涉希腊原作,似无大碍。

温克尔曼关于希腊精神的表象之论证,当落在拉奥孔的姿势和表情。然而,参照考古史和温氏自身的学术史,就不难看出这姿势和表情是否静穆,实在是有待考辨的。莱辛、歌德等人的鉴赏反应也可从侧面来重审、撼动这一说辞。

近人巴特勒在《希腊对德意志的统治》(1935)中曾表示不解,“很难想象温克尔曼用单纯和静穆来形容这尊繁复的、自然主义的作品,这尊雕像近视时明明可见真切的痛苦”㉜。巴特勒并不曾知道,温克尔曼所见实是一尊法人青铜仿制品。相较于观景楼的原像,在德累斯顿的这尊法人仿制品中,虽然父子身体的肌肉表达仍十分强烈,但身体比原像略显修长,又由于青铜质料之故,显得圆润而丧失了原作的紧张感和动态。拉奥孔的表情也并不完善,略显模糊,故缺乏明晰的知性感,诚然是流露出一种凄苦,或说表现了“强烈的痛苦”,却别无复杂肌理可言,对儿子的担忧、向上苍的呐喊更付阙如。这种不清晰反而使得表情显出某种停滞感,或可勉强称作“静”(参图2)。由此,大约可以理解为何温克尔曼匆遽得出“静穆”的结论,而未对表情的复杂性和戏剧性作出恰当的描述。

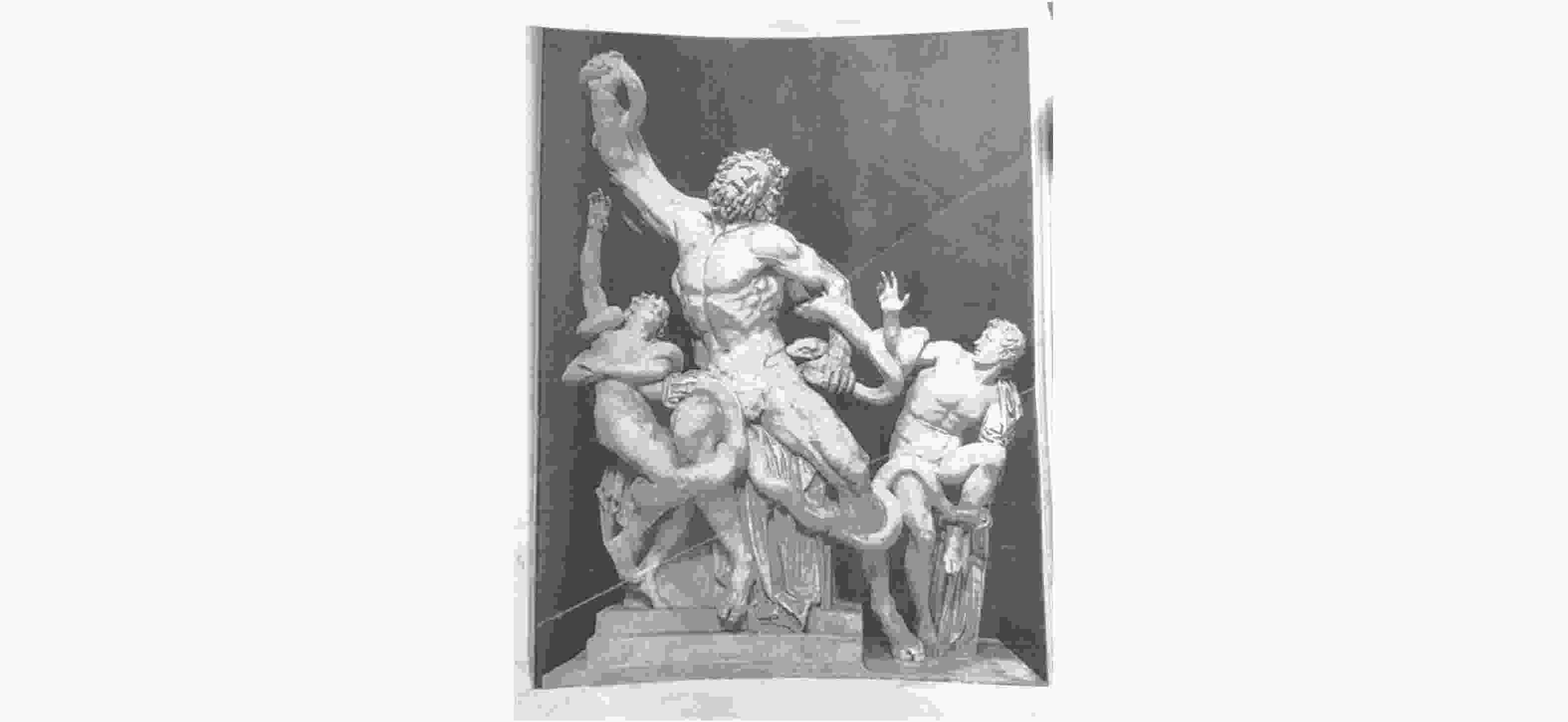

在意大利时期的未刊稿《佛罗伦萨手稿中》中,温克尔曼对观景楼的拉奥孔雕像(参图3)的表情作出了不一样的评论。“拉奥孔的表情很美”,脸上有又一种惧怕:“鼻子略造作,鼻孔显得傲慢,看起来是愤怒的。拉奥孔的“鼻子在痛苦的表情中无法保持直线和向上的平面”。但他的眉毛却“有一种壮丽的表情”,而且眼神是柔和的。即使脸上表现出了愤怒与激动,“这尊雕像的美却并未遭损,反而增强”。㉟

在1764年的《古代艺术史》中,拉奥孔的脸与其说是“静穆”的,不如说是悲苦的:“下唇沉重地垂着,上唇亦为痛苦所搅扰,有一种不自在在那儿流动着,又像是有一种不应当的、不值得的委曲,自然而然地向鼻子上翻去了,因此上唇见得厚重些,宽大些,而上仰的鼻孔,亦随之特显。在额下是痛苦与反抗的纹,因为这时悲哀使眉毛上竖了,那种挣扎又迫得眼旁的筋肉下垂了,于是上眼皮紧缩起来,所以就被上面所聚集的筋肉遮盖了”。㊱ 然而悲苦之外,另有同情与寻求解脱的精神:“他渴望的眼神中可见慈父的心,他模糊的呼吸显露着同情,他的脸是哀怨的,但没在号叫。他的眼睛转向高处寻求庇护似的。嘴角充满着渴求。”㊲在《古代艺术史》中,温克尔曼并未将拉奥孔列为以理念的盘旋为主的、与英雄主义相关联的“崇高”风格,而将其归于精致的、表现出自然多样化的“美”的风格。

早年私淑温克尔曼的希腊主义者歌德,于1769年访曼海姆时终见拉奥孔像的石膏浇铸件。㊳在他多年后发表的依据此次观感的《论拉奥孔》(1798年)中,将拉奥孔的表情之美归于戏剧性的“过渡性”,即混合了前后两阶段的情感反应。被蟒蛇咬住之际的拉奥孔,脸部表情未被恐惧所全盘统辖,乃是因为保留了他在被蛇咬住臀部之前极力使自己的孩子摆脱蛇之缠绕的表情,即爱、忧虑与投入,这些情感痕迹与当下的惊恐混合在一起。故在歌德这里,拉奥孔脸部的壮美风景,盖不在于高贵的英雄主义反应,也不只是单调的静穆,而是多种情感的恰当交织与沉积。㊴与之类似,英国画家雷诺兹识别出拉奥孔脸上包含着对儿子的同情,但他认为这种同情的感受却削弱了雕像本身的清晰的、知性的表现,㊵这也从侧面说明原像的表情中既包含早期温克尔曼所说的体现节制心灵的知性,又包含着柔和的情感,关于后者的描述恰恰在早期温克尔曼的文本中缺席。

拉奥孔表情之最值得争论的一个细节是,拉奥孔的嘴是否大张着号哭(Schrei)。“拉奥孔并不像在维吉尔的诗里那样发出惨痛的号喊:嘴巴大张在这里是不被允许的。毋宁说,是不安且窒息的叹息(ein ängstliches und beklemmtes Seufzen),像莎多勒特所描绘的那样”㊶,置身于罗马诗人维吉尔和意大利文艺复兴诗人莎多勒特(Jacob Sadoleto)的“拉奥孔”之历史阐释的交织之中,温克尔曼在《希腊美术模仿论》中这样写道。按温克尔曼的说法,雕像与维吉尔诗中所叙迥异,更接近于莎多勒特的描绘。由是,拉奥孔的“是否号叫”经由莱辛之探讨,而成为“拉奥孔之争”的靶点。

维吉尔在史诗《埃涅阿斯纪》如此描写拉奥孔受难的场景:“拉奥孔挣扎着想用手解开蛇打的结,他头上的彩带沾满了血污和黑色的蛇毒,同时他那可怕的呼叫声直冲云霄,就像一头神坛前的牛没有被斧子砍中,把斧子从头上甩掉、逃跑时发出的吼声。”㊷亲眼见过大理石像的莎多勒特则表现出对拉奥孔父子的同情,㊸在其流传甚广的拉丁文诗作《拉奥孔群雕》(Carmen de Laocoonte)中写道,拉奥孔在身体之痛与亲人受难的双重苦难之下,“因为刺痛与悲楚,发出巨大的叹息”㊹。在维吉尔的诗中,拉奥孔父子因为受苦而“号喊”(Geschrei),莎多勒特的拉奥孔却在 “叹息”。温克尔曼对拉奥孔雕像的认识显然更受莎多勒特的影响,并进一步为“不曾号叫”注入了道德品格:“身体的疼痛与魂魄的伟大。”朱利安尼就此指出:“在温克尔曼这里,窒息的叹息不是极度疲惫的征象,而是灵魂的强健。温克尔曼在拉奥孔脸上看到的不是极大的痛楚,不是对孩子的忧心,而是伟大心灵的自制。”㊺英国作家小理查德森在他出版于1722年、1728年译成法文的《关于意大利的雕像、浮雕、速写和图画的说明》里这样描写梵蒂冈的拉奥孔,“拉奥孔的气力已经耗尽,正要自沉于他的巨大的灾难的重厄之下;他的嘴巴张开,但只是一点儿。他向上看着,似在哀叹怜悯,向上帝求援,却未显示出任何一种希望的表情,是在巨痛中。这反而使得他的表情更好,更高贵,更契合他作为祭司的特点”,并特别提到,不像维吉尔,雕塑家没有 “让拉奥孔可怕地咆哮”,从而不是一种热烈的表情。㊻作为该书1728年的法文版㊼的读者,温克尔曼实则重述了小理查德森的部分观点,包括嘴巴微张、与维吉尔的对比、“高贵”等赞誉之辞。㊽

对于温氏此论,莱辛指出,希腊人既是行动上的巨人也是性情上的真人。他之不号哭,并非源于节制,荷马史诗中的人物又哪里节制了呢。莱辛从诗画之分出发认为,“只就张开大口这一点来说,除掉面孔其他部分会因此现出令人不愉快的激烈的扭曲之外,它在画里还成为一个大黑点,在雕刻里就会成为一个大窟窿,”故不号哭是出于造型艺术的美的原则,因此,“并非因为哀号就显得心灵不高贵,而是因为哀号会使面孔扭曲,令人恶心”㊾,而人物在维吉尔的诗歌中就可以尽情抒泄了。赫尔德同样沿袭了艺术表现之内在要求的解释路径,但鉴于他进一步将绘画与雕塑作出区分并将雕塑立为触觉艺术,他认为张大的嘴及相续而来的脸部的不光滑感,将引起触觉的不快:“于触摸的手,号哭的嘴就是一个窟窿,而大喊也会让脸颊充满了折痕”。㊿歌德却不同意莱辛的美的原则的解释方式,他的立场是自然主义或病理学的,拉奥孔之所以不尖叫,是因为他在与蛇的斗争中,因蛇之咬而抽紧,而为了减少痛苦,腹部就难免抽搐,于是尖叫就变得不太可能。(51)

其实,温克尔曼本人早在《佛罗伦萨手稿》中已然尝试修正此前的论调。对于嘴巴的微张,他如此描述:“嘴虽然张开,但更像是一种恐惧的控诉和痛苦,而不是强烈的哀号。这是一种非常自然的、理性的表达,因为巨痛使得嘴巴无法张大,张得过大的嘴会是一种震惊的表情,而不是痛苦的真正表现。如果说维吉尔正是在描述一种震惊的哀号,那么,嘴的张大是不必要的了,因为极致的痛苦可以表露为一种类似的巨大的哀号,而无须大大地张开嘴。”(52)也就是说,他一方面从科学角度意识到巨痛使得嘴巴无法大张,“并不号哭”实是一种理性的、科学的表达,另一方面从艺术效果来看,张大的嘴本身指涉的其实只是震惊,而不是痛苦。可见,不同于早期温克尔曼,后期温克尔曼实际上兼有科学与美学的双重视角。

-

拉奥孔的姿势也为温克尔曼津津乐道。在德累斯顿的温克尔曼看来,拉奥孔是有一个静穆的站相,拥有一种整一性:“身体的苦痛和灵魂的庄严,仿佛经过了衡量,以同等的强度均衡地表现在雕像的全部结构上。”(53)罗马时期的《佛罗伦萨手稿》却写到,“肌肉表面显得有点僵硬紧绷,肌肉紧张,血管喷发”,(54) 《古代艺术史》则称“全身无一处不在动荡之中”(55)。尤须一提的是温克尔曼在《希腊美术模仿论》中曾讥笑贝尔尼尼的自然主义嗜好,后者认为拉奥孔一条腿上的僵硬状态是由毒蛇毒液效应的发作引发的(56),但《古代艺术史》却与贝尔尼尼所见极似:“因蛇的致死一咬,毒素进入血液,这引起了血液循环的最强烈刺激,身体的每一部分似乎因为痛苦而紧张着。”(57)艺术史家希尔特(Alyos Ludiwig Hirt)亦从病理学出发持论,认为此雕像是自然主义的描画。他在发表于席勒的《时序女神》(Die Horen,1797)的一文中写道,“整个躯体宣示了一个表现性的瞬间,但不是一个正在缓和的瞬间,不是哀叹,不是尖叫,不是向上帝求援的一瞥−而是痉挛的缠绕的力势,已然死去的大脑,被剧痛扼住的嘴,胸部因无法呼吸而隆起,腹部抽紧−窒息和死亡汹涌而至”。(58) 与之相似,苏格兰作家鲍斯韦尔(James Boswell,1740—1795)也在他的游记中记录了他对此像中“神经收缩”的特别感受(59)。

拉奥孔的整体姿势中,手臂尤其是右臂的动作占据了形象的中心。拉奥孔的右臂实际上更是一个考古学问题。拉奥孔群雕出土时有多处残破,拉奥孔的右臂、两个儿子的右手和右脚以及拉奥孔左手附近的蛇的上半部分均已遗失。对残缺古物的现代修复常见于16世纪二三十年代的意大利,赫克勒斯像(Franese Hercules)和阿波罗像等,皆经历过出土之后的修补。从1520到1525年期间,雕塑家巴乔·班迪内利(Baccio Bandinelli)受托制作拉奥孔复制品,同时修复拉奥孔及小儿子的缺失的手臂(60)。在他的版本中,拉奥孔的右臂向上扬起、略略向脑后内弯,并让蛇缠着它,拉奥孔小儿子的被蛇绕住的右臂也被设计成向上伸展,大儿子的右手朝向他的父亲,跟自己的眼睛方向一致。瓦萨里称赞其“肌肉、力度和风格与原作极为相似”(参图4)(61)。班迪内利的这一修复尝试被认为是“发明了一个伸突的手臂之姿”(62)。当代艺术史家珀施卡(Joachim Poeschke)认为,这种动态的造型融解了静态的物质,明晰的肌肉和极其流动的轮廓表现出了运动、力量和情感。(63)

据瓦萨里言,教皇克莱蒙特七世旋即担心梵蒂冈的残缺的拉奥孔像就此相形见绌,便希图修复观景楼的《拉奥孔》。经米开朗基罗推荐,他曾经的同事蒙托索里(Giovanni Montorsoli)接此大任(蒙托索里也参与阿波罗像的修复)。1532至1533年间,蒙托索里参照班迪内利的图式,又作出明显改动,拉奥孔的右臂向上方径直地伸展,不向脑后侧弯,而是朝向头部的另一方向,并且与左腿的运动基本上处于一条斜线上,形成对角线,头部与右臂之间形成较为宽阔的空间,右侧小儿子的右臂基本上沿袭蒙托索里的姿势,也是径直向上空伸去,但拉得更直了,蒙托索里还让蛇咬住拉奥孔的左腿(参图5)。珀斯卡认为,与班迪内利相比,蒙托索里的人物具有一种正面化和扁平感,有力的对角线的拉伸带来一种平衡感,而肋骨隆起,便使得这个拉奥孔更加地向后仰。这使这个复制品的运动在整体上略趋笨拙,而情感却更加雄辩。(64) 同时,这个强烈的动作带来超然和抗争的模糊情感,很可以被辨识为英雄主义的符号意味。由于蒙托索里是直接在观景楼的拉奥孔像上添加修补的,他发明的右臂存续于梵蒂冈,或一直按此姿势复制、仿造。德累斯顿的法人仿制品参照的就是蒙托索里的补作。即是说,温克尔曼眼中的拉奥孔从来是经蒙托索里的“杜撰”。歌德、赫尔德、席勒等人聚讼不休的“拉奥孔”,即曼海姆古画厅的石膏浇铸件,也是以此为模本。(65)

温克尔曼并非不知此右臂是修复。在《佛罗伦萨手稿》中,温克尔曼写及拉奥孔“上面的手臂与右脚趾都是经修复的”(66)。在他身后出版于1776年《古代艺术史》中,温克尔曼同样论及右臂的修复,尤其提到米开朗基罗也曾有意但未完成的右臂设计。温克尔曼在当时观景楼小龛内的拉奥孔雕像的底部,见到了它。他看到一段弯曲的手臂蓄意指示痛苦情绪:“这个手臂,与蛇缠绕在一起,在雕像的头部后面弯曲,这也许是这位艺术家有意表示拉奥孔的痛苦,因为身体的其他部分是自由伸展的,而这种手臂的动作则使得头部显得更加强烈。”温克尔曼接着写道,“在头后弯曲的手臂会分割头颅所要求的最崇高的注意力,因为目光会同时注意到与之缠绕的那几条蛇呢”(67)。在温克尔曼这里,弯曲的手臂不见得好过蒙托索里的修复,“弯曲”增加了关于受苦的表达,同时却又使图像整体凌乱而不单纯,可见他实际上并不认同米开朗基罗的尝试。

图 5 《拉奥孔》 1540−1957年之间藏梵蒂冈博物馆 古罗马复制品 经文艺复兴时期蒙托索里的修复 (70)

但是,冠名为米开朗基罗的这一右臂实际上非常接近于1903年考古学家波拉克(Ludwig Pollack)在罗马石匠店里发现的一个被蛇缠绕的“右臂”碎片。这最终被认定为拉奥孔雕像遗失的右臂。此右臂也被考古学界唤作波拉克之臂。(68) 波拉克之臂的发现促使考古学界重审拉奥孔群雕的近代修复,梵蒂冈博物馆在1957—1960年期间决定移除雕像身上的蒙托索里的修复部分,并填充波拉克发现的右臂。这便是即今在梵蒂冈观景楼的拉奥孔雕像(参图6),(69)至此历代文人瞻仰了近四百年蒙托索里修复的右臂终被卸除。

波拉克之臂与蒙托索里的修复甚为不同。前者屈起并挥向脑后,据称,这更符合人体运动的结构。实际上这个手臂动作,与希腊化时期帕加玛神庙东的与雅典娜作战的巨人阿尔库俄纽斯的手臂动作如出一辙,(71)这也从侧面证实了拉奥孔雕像确系希腊化时期的典型风格。然而在欧洲思想史留下印迹的,却是文艺复兴化了的拉奥孔。与波拉克之臂相比较,人们会发现,右臂升向天空的动作与拉奥孔朝上看的眼神配合在一起,形成了一种仿佛在向上苍求援的幻象,具有一种浓烈的抒情意味;升向天空,看似让力分布得更为均匀,同时又减弱了身体扭曲带来的张力,而兀自赋予了一种平静感;而长长的右臂与左腿几乎位于一条直线上,则让整个雕像显出一种稳定,这一条直线将雕像的重量感分解,令整个雕像略微轻盈。可见,蒙托索里杜撰的这一姿势,的确造就了额外的静穆感和超然的精神风格。因此说,拉奥孔的被文艺复兴改造的手臂,削减了其希腊巴洛克特征和自然主义取向,也为温克尔曼的早期“静穆”之说提供了可能的阐释质料,亦使得他的后期阐释处于一种摇晃之中,从未全然倒向自然主义而总留有静穆说的残余物,如 “他的眼睛转向高处寻求庇护似的。嘴角充满着渴求”云云。(72)

美国考古学家西蒙·霍华德(Seymour Howard)富有洞见地重审了文艺复兴的重修。他认为,拉奥孔群雕原本具有明显的“巴洛克”风格,体量是动态的、有机的,表面极其感官,又具有图画般的光影感,雕刻人物的表情如此强烈,但这种“巴洛克”风格却被文艺复兴的“目光”淡释了。文艺复兴艺术家对群雕的整体安置削弱了这种“巴洛克”特征,比如,中轴线理应有一定度数的扭转,文艺复兴的修复却改变了原初的中轴线,使得雕像呈现出平面的构图,使整个行动统一在一种比较浅平的空间中,而且重修的右臂与基石的前边缘平行,更增添了文艺复兴式构图的浮雕感。(73)文艺复兴的修复,包括雕像关系的安排、手臂的修复,皆削弱了原先的希腊“巴洛克”之感,而徒增了其平面、静止的色彩。(74)

-

温克尔曼一心想要推开罗马文化的屏挡,径取真正的本源性的古代希腊。但正如佩特在《文艺复兴》中所言,“温克尔曼很少或根本没有看到我们现在归之于菲迪亚斯时代的东西,因此,他有关希腊艺术的观点,倾向于以古罗马帝国的简单的端庄代替希腊体育场上的凝重与和缓的优雅。”(75) 在温克尔曼时代,希腊本地的雕刻还未被运往意大利等地,交通和政治原因致使前往希腊的道路显得极为崎岖,温克尔曼也因私人原因拖延了希腊计划,直到1768年在的里雅斯特意外故去,都尚未踏上希腊的土地。他在罗马所见主要是古罗马时期的希腊原作复制品(多经希腊匠人之手),他亲自考察过的庞贝和赫库拉尼姆两地出土的也主要是罗马复制品。

温克尔曼在德累斯顿期间并非不重视美术的技术问题。《希腊美术模仿论》后半部分详细说解了古代人和近代人如何造像和复制的技术过程,表明温克尔曼对雕刻的技术过程实际上非常熟悉,但令人十分讶然的是,温克尔曼却未对青铜复制品的《拉奥孔》作出任何工艺方面的评论,也根本未提此像的任何物性状态。温氏在罗马期间担任红衣主教古物收藏家阿尔巴尼(Albani)的图书和古物管理员,还亲往庞贝和赫库拉尼姆进行考古发掘,遂开始严肃对待原作与复制问题,比如,着手对普拉克西特利斯作品的诸多复制品进行鉴定,将鲍格斯别墅的《阿波罗与蜥蜴》鉴定为仿制品而不是原作。孔策认为,“温克尔曼是将复制问题视作艺术史现象的第一人”。(76)

身处罗马的温克尔曼渐谙观看之道。他感言,在罗马之外通透地书写古代艺术是困难甚至几无可能的,一个人唯有用自己的眼睛凝神细察,才能对作品进行判断。他以观景楼的《拉奥孔》《阿波罗》等为对象的“视象敷写”(Ekphrasis, 又译“艺格敷辞”),正是他凝视艺术作品、被艺术作品所俘获而生成的文字记录,客观对象的能量和力的在场甚至阻止了解释上的联想性与思想的先见。休·昂纳所言极是:“温克尔曼比其他任何人,更好地教会了欧洲人如何以新的‘主体性’的方式观看古物。”(77)赫尔德同样赞赏温克尔曼对艺术品的“移情”能力。

然而早期温克尔曼因沉浸古代哲学文学中而生成“先见”,又受英法文人对古代文化的暗中濡染,复制品中嵌入的“不明之物”无疑干扰了对原作世界的观想,而终使他通向较为偏颇的静穆之释。待到罗马原作的照耀和浓烈的视觉经验驱散了固执的“先见”,温克尔曼于是部分地洞见希腊艺术自然主义的一面。(78)这种自然主义,后为歌德作了系统性发见;至1807年,当埃尔金公爵将雅典卫城帕特农神庙的雕刻运向伦敦,掀起异于古典主义的实证主义潮流时,希腊艺术的自然主义之道再次得到体认。至此可见,随着温克尔曼之后欧洲考古学的推进和接踵而至的文人思想家的直觉检验,静穆之说的魔咒般的笼罩已渐渐挪开。在经修正的希腊图景中,希腊艺术与“高贵的单纯,静穆的伟大”之间的关联已然松绑。

复制的“拉奥孔”与可疑的“静穆”

- 网络出版日期: 2021-08-20

摘要: 早期(即德累斯顿)的温克尔曼在《希腊美术模仿论》中以“高贵的单纯与静穆的伟大”阐说拉奥孔雕像,罗马时期的《古代艺术史》和《佛罗伦萨手稿》则对拉奥孔雕像作出了十分不同的重述。经考证,温氏在德累斯顿期间所见既非梵蒂冈观景楼的原像,也非石膏浇铸件,而是17世纪法国雕刻家的青铜仿制品。他抵罗马之后才亲睹梵蒂冈观景楼的原像。早期温克尔曼从拉奥孔的表情和身姿论证静穆感,其中以拉奥孔之不“哀号”和平衡的站相为要。早期评论中,拉奥孔之不“哀号”是出于心灵的高贵,罗马时期则对之做出了修正,莱辛、赫尔德、歌德等人也作出质疑。由艺术史的考证得出结论,拉奥孔的站相,特别是“右臂”,是文艺复兴雕刻家的 “修补”,与真正的“右臂”大为不同。这透露出其早期的静穆之说多有可疑之处,亦表明温克尔曼面对特定复制品(包括人为修复)的视觉经验直接影响了他的拉奥孔阐说。

English Abstract

The Issue of Copies and the Problem of “Stillness”

- Available Online: 2021-08-20

-

Keywords:

- Winckelmann in Dresden /

- Laocoon /

- stillness /

- bronze copy

Abstract: Trying to define the character of Greek art, Winckelmann chose the Laocoon Group as an expression of “noble simplicity and calm grandeur” (“die edleEinfalt, die stilleGrösse”) in 1755 when he was in Dresden. This article proves that the Laocoon Group Winckelmann described is neither the original Roman copy in Vatican Belvedere, nor a plaster copy, but a bronze copy by a French sculptor in the 17th century. However, Winckelmann found the quality of simplicity and grandeur in Laocoon’s facial expression and gesture. After Winckelmann traveled to Roman and observed the authentic Roman copy, he invented a different theory about Laocoon’s expression and gesture. This article also argues that the sculpture’s gesture, especially the right arm of Laocoon Winckelmann saw in Dresden and Rome was actually adapted by Renaissance artists. Consequently, Winckelmann’s 1755 theory of Laocoon should be reconsidered under the perspective of archelogy and the history of copying and restoration of antiques.