-

改革开放以来,中国经济主动融入国际贸易大循环与全球产业链,取得了令世人瞩目的发展成就。从区域分布看,东部沿海地区地理位置优越,吸引了大量外部资金和劳动力流入,经济得到快速发展,成为全国乃至全球的制造业中心。中部区域、西部区域利用较为丰富的自然资源,通过地区间贸易向东部区域提供生产所需的基础原材料与中间投入品,自身经济得到相应增长。①同时,三大区域内部因地理位置、经济基础等条件不同,演化为各自特点鲜明的城市群等经济集聚形态,其中长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群发展引人注目。

当前,中国面临异常复杂的外部局势,国际环境不确定性突出,国内市场发展成为社会各界高度重视、密切关注的领域,中共中央、国务院适时提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略,致力于实现国内各地区之间生产的合理分工,推动经济高质量发展,筑牢经济基本盘。然而,国内地区数量众多,各地发展水平迥异,不同区域、城市群在国内大循环中能够起到什么作用,哪些地区能作为畅通国内大循环的主要着力点?本文从贸易角度探讨这些问题,利用城市间贸易数据,考察区域贸易特征、城市群贸易特征,进而探讨地区间的生产分工状况,明确各个区域、城市群在国内贸易大循环中所发挥的作用,甄别出有效的政策发力单元。

-

本部分首先简要说明城市间贸易金额、贸易重量、贸易距离数据估算方法,其次从贸易总量、区际贸易两方面揭示出国内贸易大循环中东部、中部、西部三大区域发挥的功能。总体上,东部区域是贸易中心,中部区域对东部、西部区域发展提供基础原材料与其他中间投入品,西部区域则更多肩负着国家战略使命,如保障若干重要原材料供应。

本文使用的原始数据来自《2012年中国31省区市区域间投入产出表》(42部门)②,其中包含31省区市42部门间贸易数据和对国外进出口数据。虽然三大区域的贸易数据可以由相应省级单位数据汇总得到,但是不少城市群内城市隶属于多个省级单位,若干城市覆盖不同省份的部分城市,利用中国省级单位的贸易数据直接计算出各个城市群贸易量存在难度。③因此,此处将省级单位贸易数据拆分为城市贸易数据,在此基础上加总到城市群层面。具体的方法如下,根据省级单位所辖城市各产业GDP占比,把省份间各部门贸易金额分解为城市间各部门贸易金额。④进一步,将得到的城市各个部门出口到另一个城市的贸易金额,乘上由相关资料估算的各个部门商品平均重量价值比(即部门商品总重量与商品总金额比值)⑤,可得城市各个部门出口到另一个城市的贸易重量。加总同一城市中所有部门出口到另一个城市贸易金额和贸易重量,得到2012年该城市出口到另一个城市贸易总金额和贸易总重量。⑥另一方面,依托Baum-Snow等人⑦共享的中国公路网络gis图层,使用ArcGIS软件Network Analyst工具可以计算出各个城市间最短公路距离,将其作为各个城市间贸易距离⑧,城市内部距离采用公式

$ {E}_{ii}=0.6667*\sqrt{{area}_{i}/ \pi } $ 计算,$ {area}_{i} $ 是城市i行政区域土地面积。通过上面方法得到的城市间贸易金额、贸易重量、贸易距离分别揭示出贸易价值层面信息、贸易实物层面信息、贸易对象之间相对位置信息,在以往相关研究中,较少有文献能够同时兼顾这三方面数据。需要说明的是,《2012年中国31省区市区域间投入产出表》涵盖除中国香港、中国澳门和中国台湾地区以外的国内市场全部贸易金额,包括产品贸易和服务贸易,此处估算的城市间贸易量基本反映当年国内贸易大循环实际状况。总体来说,2012年国内贸易总额为158万亿元,相当于当年GDP的3倍,占全部贸易比重(包含国内贸易和与国外进出口贸易总额)为86%。

-

汇总相关数据到区域层面,可以得到三大区域国内贸易出口总量、进口总量和净出口份额(见表1)。由于本文主要考察国内贸易大循环情况,文中出口、进口、净出口指国内各个地区之间贸易情况,排除与国外的出口、进口贸易。其中,各个地区出口(进口)量既包括该地区向国内其他地区出口(进口)的贸易量,也包括该地区内部各个单元向同一地区内部单元出口(进口)的贸易量。以东部区域为例,东部区域出口量等于东部向中西部出口的贸易量与东部向东部区域出口的贸易量之和。

区域 出口 占出口总量份额 进口 占进口总量份额 净出口份额 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 万亿元 亿吨 万亿元 亿吨 东部区域 92.2 192.5 58.5% 47% 90.4 212.4 57.4% 51.9% 1.9% −10.3% 中部区域 37.7 131.1 23.9% 32% 38.2 115.5 24.2% 28.2% −1.3% 11.9% 西部区域 27.7 85.9 17.6% 21% 28.9 81.7 18.4% 19.9% −4.6% 5% 注:作者计算得到。净出口份额=(出口量−进口量)/出口量,本文将净出口份额的绝对值小于或等于5%,定义为贸易基本平衡。 表 1 三大区域贸易总量

从贸易总量看,各个区域呈现出如下三大特征:

1. 东部区域贸易量最大,是国内贸易中心,中部区域贸易量居中,西部区域规模最小,对国内贸易影响力较弱。

无论从出口角度还是进口角度,东部区域贸易量(出口量为92.2万亿元、192.5亿吨,进口量为90.4万亿元、212.4亿吨)明显大于中部区域(出口量为37.7万亿元、131.1亿吨,进口量为38.2万亿元、115.5亿吨)、西部区域(出口量为27.7万亿元、85.9亿吨,进口量为28.9万亿元、81.7亿吨),对中国贸易总量贡献份额在50%左右,中部区域占贸易总量份额位于23.9%—32%,超过西部区域所占份额(17.6%—21%)。三大区域贸易量不同,可能是由于各个产业在不同区域分布差异所导致,东部区域集中了大量制造业,贸易活动更为频繁,中部、西部区域产业份额与东部区域存在不小差距。

对比贸易金额和贸易重量两个指标,可以发现,东部区域的贸易金额比例高于贸易重量相应比例(出口58.5% vs 47%,进口57.4% vs 51.9%),而中部区域、西部区域表现正好相反(中部出口23.9% vs 32%,中部进口24.2% vs 28.2%;西部出口17.6% vs 21%,西部进口18.4% vs 19.9%)。与贸易金额不同,贸易重量主要反映实物商品物理属性,过滤掉价格因素,上述现象表明从贸易实物层面看中部区域、西部区域对国内贸易影响力有所提升。

2. 三大区域出口金额与进口金额大致持平,在贸易价值层面呈现出基本平衡状态。

区域出口量、进口量分别反映各个区域提供、吸纳的商品服务总量,综合两者能进一步看到,三大区域在国内贸易中净收获。表1数据显示,虽然东部、中部、西部区域净出口金额的份额有正有负(东部1.9%,中部−1.3%,西部−4.6%),但是数值都保持在[−5%,5%]区间内,说明各个区域向其他区域提供的商品、服务金额与吸纳的金额基本持平,在贸易价值层面上没有明显的净收获。

3. 在贸易实物层面上,东部区域从其他区域净输入实物商品,中部区域向其他区域净输出实物商品,西部区域基本维持平衡状态。

相比于贸易价值层面数据,贸易实物层面数据能够揭示出各个区域更多维度上信息,有助于深化对不同区域贸易特点的理解。实际上,在贸易价值层面上各个区域表现相似,在贸易实物层面上三大区域却呈现出明显差异。东部区域净出口重量份额达到−10.3%,说明东部区域明显从其他区域净输入实物商品,通过购买这些区域生产的商品,推动中西部地区相应产业发展(主要是基础原材料类产业)。数据显示,商品净输入量前三部门包括煤炭采选产品、石油和天然气开采产品、食品和烟草。相反,中部区域净出口重量份额为正,达到11.9%,表明中部区域明显向其他区域净输出实物商品,满足其他区域商品需求。商品净输出量前三部门包括煤炭采选产品、非金属矿和其他矿采选产品、食品和烟草。东部区域净输入、中部区域净输出商品前三部门里,基础原材料类部门是主要组成部分,下文区际贸易分析中会进一步看到这些商品的主要来源地、目的地。⑨

与东部、中部区域不同,西部区域相应份额虽然为正,但是仅为5%,向其他区域出口的商品重量与进口的商品重量大体持平,在贸易实物层面呈现出基本平衡状态。三大区域在国内贸易中不同表现,可能源于各个区域所处地理位置、自然资源禀赋及其产业结构等差异。

-

前文主要分析了三大区域的贸易总量特征,接下来进一步考察各个区域间的贸易结构。事实上,区域之间的贸易联系与结构体现了不同区域在国内贸易大循环中产生的影响与生产的分工地位。表2统计了各个区域内部、区域间贸易量和不同区域间净出口量、净出口份额,揭示出三大区域的区际贸易状况。在区际贸易方面,三大区域具有以下特点:

单元A:区域贸易量 出口—进口 金额

万亿元重量

亿吨占出口区域

总出口金额份额占出口区域

总出口重量份额占进口区域

总进口金额份额占进口区域

总进口重量份额东部—东部 84.6 178.7 91.8% 92.8% 93.6% 84.2% 东部—中部 3.9 7 4.2% 3.6% 10.1% 6.1% 东部—西部 3.7 6.8 4% 3.5% 12.9% 8.3% 中部—东部 3.3 20.7 8.7% 15.8% 3.6% 9.7% 中部—中部 33.1 103.1 87.8% 78.7% 86.7% 89.3% 中部—西部 1.3 7.3 3.5% 5.6% 4.6% 8.9% 西部—东部 2.6 12.9 9.2% 15.1% 2.8% 6.1% 西部—中部 1.2 5.4 4.4% 6.3% 3.2% 4.7% 西部—西部 23.9 67.6 86.4% 78.7% 82.6% 82.8% 单元B:区域间净出口 出口—进口 净出口量 净出口份额 金额(万亿元) 重量(亿吨) 金额 重量 东部—中部 0.6 −13.7 15.3% −195.7% 东部—西部 1.2 −6.1 31.5% −90.4% 中部—西部 0.1 1.9 8.3% 25.9% 注:作者计算得到。净出口份额=(出口量−进口量)/出口量。 表 2 三大区域区际贸易状况

1. 不同区域间贸易联系相对较弱,区域内部各个城市间贸易联系比较紧密。

从出口角度看,区域之间贸易量占出口区域总出口量份额较小,大部分贸易量集中在区域内部,区域内部出口金额占总出口金额份额超过86%,出口重量相应份额虽然有所下降,但仍然保持在78%以上。从进口角度看也有类似发现,区域内部贸易对进口区域总进口量贡献度超过82%,说明大部分国内贸易发生在各个区域内部,区域间贸易往来相对较少,其中可能原因是不同区域间贸易距离通常较远,限制了贸易活动开展。

2. 通过区域间贸易,东部区域带动中部、西部区域相应产业发展。

虽然区域间贸易量相对较少,但是不同区域间贸易仍然表现出明显差异。中部区域、西部区域对东部区域出口量远大于对另一个区域出口量(中部对东部、西部出口金额分别为3.3万亿元、1.3万亿元,相应出口重量为20.7亿吨、7.3亿吨;西部对东部、中部出口金额为2.6万亿元、1.2万亿元,出口重量为12.9亿吨、5.4亿吨),表明东部区域通过区域间贸易向中部、西部区域购买商品和服务,带动两个区域相应产业发展。

3. 中部区域对东部区域、西部区域的经济发展提供基础原材料支持。

转换到三大区域在区际贸易中净出口贸易状况。在贸易价值层面上,尽管东部区域对中部、西部区域有贸易盈余(东部对中部、西部净出口贸易金额为0.6万亿元、1.2万亿元),然而在贸易实物层面上,中部、西部区域对东部区域表现为贸易顺差(中部、西部对东部净出口贸易重量为13.7亿吨、6.1亿吨),明显向东部净输出实物商品(主要是基础原材料),支持了东部区域的经济发展,自身产业也得到相应的发展。其中,中部向东部净输出商品量前三的部门包括煤炭采选产品、非金属矿和其他矿采选产品、食品和烟草,西部向东部净输出商品量前三的部门包括煤炭采选产品、石油和天然气开采产品、食品和烟草。⑩

另一方面,中部区域对西部区域同时存在贸易金额顺差与贸易重量顺差(中部对西部净出口贸易金额、贸易重量为0.1万亿元、1.9亿吨),说明中部明显向西部净输出实物商品,商品净输出量前三部门有非金属矿和其他矿采选产品、食品和烟草、非金属矿物制品,满足了西部区域生产和消费需求。⑪

中部区域对东部区域、西部区域的发展提供了实物商品支持,这与地理位置上中部地区的承东启西作用是一致的。同时,西部区域肩负着国家重大战略使命,例如,其为重要资源供给区域(保障关键原材料和能源供应安全、提供生态屏障等)。因此,在一定意义上,正是东中西三大区域战略分工合作,才成就了中国经济快速发展。

综上所述,在国内贸易大循环中,三大区域发挥着不同功能,东部区域是贸易中心,带动了中部、西部区域发展,中部区域对东部、西部区域的经济发展提供支持,西部区域则更多地肩负着国家战略使命(保障重要原材料供应等)。不过,不同区域间贸易联系相对较弱,需要进一步加强,提升三大区域分工合作水平。

-

上一部分主要探讨国内贸易大循环中三大区域所发挥的作用。本部分深入到区域内部,考察区域内城市群产生的影响,重点关注城市群贸易与区域贸易两者间的关系。实际上,城市群对于国内贸易总量、所处区域贸易总量贡献度较高,是区域贸易背后的主要推手,在一定程度上城市群贸易特征能够视为区域贸易特征。因此,如果将城市群作为政策发力的空间单元,那么也将有助于推动实现国内大循环。

本文重点考察十个城市群国内贸易情况,具体城市群名单、涵盖城市见表3。⑫划分标准主要采用国家公布的各个城市群发展规划中城市群范围,十个城市群覆盖了中国三大区域(东部区域3个、中部区域3个、西部区域4个)。不同城市群包含城市数量有一定差异,长江中游城市群内城市最多(31个),呼包鄂榆城市群涵盖城市最少(4个),大部分城市群由10个左右城市组成,城市群内部城市间平均贸易距离在250公里左右。

所处区域 城市群 涵盖城市 东部区域 京津冀城市群

(10个城市 平均234公里)北京、天津、石家庄、唐山、保定、秦皇岛、廊坊、沧州、张家口、承德 长江三角洲城市群

(26个城市 平均279公里)上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州、合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城 珠江三角洲城市群

(9个城市 平均106公里)广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆 中部区域 哈长城市群

(11个城市 平均365公里)哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、绥化、牡丹江、长春、吉林、四平、辽源、松原、延边州 中原城市群

(14个城市 平均184公里)郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、济源、鹤壁、商丘、周口、晋城、亳州 长江中游城市群

(31个城市 平均359公里)武汉、黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门、襄阳、宜昌、荆州、荆门、长沙、株洲、湘潭、岳阳、益阳、常德、衡阳、娄底、南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、宜春、萍乡、上饶、抚州、吉安 西部区域 呼包鄂榆城市群

(4个城市 平均195公里)鄂尔多斯、包头、呼和浩特、榆林 兰州—西宁城市群

(9个城市 平均213公里)兰州、白银、定西、临夏州、西宁、海东、海北州、海南州、黄南州 关中平原城市群

(12个城市 平均246公里)西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、杨凌示范区、商洛、运城、临汾、天水、平凉、庆阳 成渝城市群

(16个城市 平均222公里)重庆、成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、达州、雅安、资阳 注:各个城市群包含城市主要参考国家公布的相应城市群发展规划中城市群范围,京津冀城市群采用国家编制的京津冀区域规划中城市范围,珠江三角洲城市群采用《粤港澳大湾区发展规划纲要》中珠三角九市定义范围。城市群下方括号内标明了城市群包含城市数量和城市群内各个城市间平均贸易距离,涵盖城市中加粗城市代表该城市群核心城市(即城市群内2012年GDP最高城市)。 表 3 城市群名单

表4是各个城市群国内贸易总量情况。十个城市群出口金额、进口金额分别达到96.06万亿元、96.05万亿元,占国内贸易总量比例均为61%,显著高于城市群内部城市数量占比(40%)。从贸易实物层面看,过滤掉价格因素影响,这些城市群国内贸易出口重量、进口重量相应比例(55.7%、56.9%)有所下降,不过仍然超过50%。由此可见,城市群是参与国内贸易大循环的主力军,改善城市群贸易状况,能够有效提升国内贸易整体发展、推动国内大循环水平的上升。

城市群 出口 占出口总量份额 进口 占进口总量份额 净出口份额 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 万亿元 亿吨 万亿元 亿吨 京津冀 14.44 29.17 9.2% 7.1% 13.79 29.12 8.8% 7.1% 4.5% 0.2% 长三角 31.57 47.86 20% 11.7% 31.61 61.69 20.1% 15.1% −0.1% −28.9% 珠三角 10.92 18.39 6.9% 4.5% 11.01 23.97 7% 5.9% −0.8% −30.3% 哈长 5.11 21.97 3.2% 5.4% 5.09 15.29 3.2% 3.7% 0.3% 30.4% 中原 6.69 25.05 4.2% 6.1% 6.89 21.32 4.4% 5.2% −3% 14.9% 长江中游 12.55 41.21 8% 10.1% 12.57 39.62 8% 9.7% −0.1% 3.9% 呼包鄂榆 2.7 9.54 1.7% 2.3% 2.59 7.3 1.6% 1.8% 4% 23.5% 兰西 0.92 1.78 0.6% 0.4% 1 2.18 0.6% 0.5% −8.2% −22.2% 关中 3.11 8.45 2% 2.1% 3.09 7.45 2% 1.8% 0.8% 11.9% 成渝 8.05 24.89 5.1% 6.1% 8.42 25.09 5.3% 6.1% −4.6% −0.8% 合计 96.06 228.33 61% 55.7% 96.05 233.04 61% 56.9% 0% −2.1% 注:作者计算得到。净出口份额=(出口量−进口量)/出口量,本文将净出口份额的绝对值小于或等于5%,定义为贸易基本平衡。 表 4 城市群国内贸易总量

城市群对于所处区域的贸易总量贡献度同样较高,通常超过50%,中部区域城市群贡献比例达到74%以上,明显超过其城市数量占比(东部、中部、西部区域内城市群包含城市数量占区域内城市总量的比例分别为31.1%、60.3%、29.3%),说明城市群贸易是区域贸易中主要组成部分,对区域贸易产生实质性影响(见表5)。⑬

城市群所处区域 城市数量 出口金额 出口重量 进口金额 进口重量 东部区域 31.1% 58.1% 44.3% 58.6% 50% 中部区域 60.3% 74.9% 76.4% 74.8% 74.8% 西部区域 29.3% 51.5% 50% 50.2% 49.4% 注:作者计算得到。 表 5 区域内城市群贸易总量对所处区域贸易量的贡献份额

-

从贸易总量看,各个区域城市群呈现出如下特征:

1. 东部区域城市群贸易量较大,中部区域城市群次之,西部区域城市群贸易量较小,与三大区域贸易总量特征相似。

表4数据显示,东部区域各个城市群出口金额、出口重量通常较高,对国内贸易总量贡献大。东部区域三大城市群(京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群)经济实力强,发展基础好,吸引大量企业入驻。通过与上下游企业、消费者之间频繁的贸易活动,三大城市群拥有较高贸易量,占全国国内贸易金额的36.1%。中部区域各个城市群出口规模居于中间位置,西部区域不同城市群出口量通常较低,四个城市群(呼包鄂榆城市群、兰州—西宁城市群、关中平原城市群、成渝城市群)总体对国内贸易总量贡献度仅在10%左右。

无论以出口金额还是出口重量排序,前三名城市群均为长三角城市群、京津冀城市群、长江中游城市群,长三角城市群位居第一,不同指标下第二名和第三名会有所调整。其中,长三角城市群出口金额达到国内出口总量20%,其城市数量仅占样本城市总量7%,因此,长三角城市群在国内贸易大循环中发挥了示范引领作用。珠三角城市群出口金额排名第四,主要原因是本文仅统计国内贸易金额。事实上,珠三角城市群只包括9个城市,占样本城市总量2.4%,却创造出6.9%国内贸易总额。从城市平均贸易量看,珠三角城市群与长三角城市群保持在相同的水平(两个城市群中城市平均出口金额均为1.21万亿元)。排名最后三位城市群包括呼包鄂榆城市群、兰州—西宁城市群、关中平原城市群,集中在西北区域,其中兰州—西宁城市群出口量(出口金额、出口重量为0.92万亿元、1.78亿吨)又明显低于其他两个城市群(呼包鄂榆城市群出口金额、出口重量为2.7万亿元、9.54亿吨,关中平原城市群出口金额、出口重量为3.11万亿元、8.45亿吨)。实际上,兰州—西宁城市群包括9个城市,出口总量却不及长三角城市群城市平均出口规模(每个城市平均出口金额、出口重量分别为1.21万亿元、1.84亿吨),国内贸易影响力有待提升。

切换到进口角度,各个城市群相应表现也是类似的,前述主要发现在这里基本成立。其中可能原因是,一般城市群出口量越大,通常需要从各个城市进口越多的中间投入品和服务,用于生产各类商品,满足出口要求,使得进口量和出口量相关性较高。事实上,各个城市群进口金额和出口金额相关系数、进口重量和出口重量相关系数依次为0.9996、0.9579。

2. 多数城市群出口金额与进口金额大致持平,在贸易价值层面上处于基本平衡状态,与三大区域净出口贸易特征相似。

从净出口角度看,除了兰州—西宁城市群,其他九个城市群净出口金额份额的绝对值都低于5%,说明在国内贸易中,城市群向外部出口金额与从外部进口金额基本持平,在贸易价值层面上,没有明显净收获。

3. 东部区域城市群从外部净输入实物商品,中部区域城市群向外部净输出实物商品,与东部、中部区域的贸易特征相似。

与贸易价值层面不同,各个区域城市群在贸易实物层面表现出显著差异。长三角城市群、珠三角城市群净出口重量份额达到−30%左右,从外部净输入实物商品带动了其他区域相应产业发展(主要是基础原材料类产业)。长三角城市群净输入商品量前三的部门包括煤炭采选产品、非金属矿和其他矿采选产品、食品和烟草,珠三角城市群对应的部门有农林牧渔产品和服务、煤炭采选产品、食品和烟草。⑭

中部区域各个城市群净出口重量份额都为正,哈长城市群、中原城市群相应数值(30.4%、14.9%)较大,表明这两个城市群明显向外部净输出实物商品,满足了其他区域生产、消费需求。哈长城市群净输出商品量前三部门包含石油和天然气开采产品、非金属矿和其他矿采选产品、食品和烟草,中原城市群对应的部门有煤炭采选产品、食品和烟草、非金属矿物制品,基础原材料类部门是主力。⑮

与东部、中部不同,西部区域城市群各有特点,三种情况都存在,呼包鄂榆城市群(净出口重量份额为23.5%)、关中平原城市群(净出口重量份额为11.9%)明显向外部净输出实物商品,兰州—西宁城市群(净出口重量份额为−22.2%)明显从外部净输入实物商品,成渝城市群基本维持平衡(净出口重量份额的绝对值为0.8%,小于5%)。不过,成渝城市群贸易量(出口量为8.05万亿元、24.89亿吨,进口量为8.42万亿元、25.09亿吨)超过西部区域其他三个城市群贸易量总和(出口量为6.74万亿元、19.77亿吨,进口量为6.68万亿元、16.92亿吨),在西部区域贸易影响力较大。实际上,西部区域在贸易实物层面上呈现出基本平衡状态。

-

虽然城市群与所处区域的贸易总量特征,呈现出较高的相似性,但是在区际贸易特征上,两者是否也有类似表现?本处进一步考察,城市群贸易各组成部分情况,将其与城市群所处区域的区际贸易特征进行对比,重点关注城市群之间贸易联系、城市群与周围900公里内城市的贸易联系两方面。

在区际贸易方面(表6),不同区域城市群表现出以下特点:

出口金额 第一 第二 第三 出口重量 第一 第二 第三 京津冀 长三角(1183) 中原(702) 长江中游(1170) 京津冀 长三角(1183) 珠三角(2081) 长江中游(1170) 75% 4% 1% 1% 72% 6% 2% 1% 长三角 京津冀(1183) 中原(901) 长江中游(813) 长三角 珠三角(1365) 京津冀(1183) 中原(901) 74% 1% 1% 1% 71% 2% 2% 1% 珠三角 长三角(1365) 京津冀(2081) 长江中游(956) 珠三角 长三角(1365) 成渝(1309) 长江中游(956) 70% 2% 1% 1% 66% 3% 1% 1% 哈长 长三角(2228) 京津冀(1193) 珠三角(3154) 哈长 长三角(2228) 珠三角(3154) 京津冀(1193) 66% 4% 2% 1% 49% 9% 4% 3% 中原 长三角(901) 京津冀(702) 关中(467) 中原 长三角(901) 珠三角(1437) 京津冀(702) 58% 5% 1% 1% 52% 7% 2% 2% 长江中游 长三角(813) 京津冀(1170) 珠三角(956) 长江中游 长三角(813) 珠三角(956) 成渝(893) 77% 3% 1% 1% 74% 4% 2% 1% 呼包鄂榆 关中(668) 长三角(1682) 京津冀(713) 呼包鄂榆 关中(668) 长三角(1682) 珠三角(2255) 32% 13% 7% 2% 27% 11% 10% 3% 兰西 关中(584) 长三角(1910) 成渝(1023) 兰西 关中(584) 长三角(1910) 成渝(1023) 42% 13% 4% 1% 38% 14% 5% 1% 关中 呼包鄂榆(668) 长三角(1339) 兰西(584) 关中 长三角(1339) 呼包鄂榆(668) 兰西(584) 40% 11% 6% 4% 33% 11% 10% 3% 成渝 长三角(1672) 京津冀(1733) 长江中游(893) 成渝 长三角(1672) 珠三角(1309) 京津冀(1733) 82% 2% 1% 1% 74% 5% 2% 1% 注:表中城市群下方数值分别代表加粗城市群内部贸易量占加粗城市群总出口量(即该城市群本身的总出口量)的份额、加粗城市群出口到该城市群贸易量占加粗城市群总出口量的份额。城市群右边括号内数值代表,加粗城市群到该城市群的贸易距离,使用城市群内核心城市(即城市群内2012年GDP最高城市,相应城市名单见表3)之间的贸易距离反映,单位是公里。 表 6 城市群对其他城市群出口金额、出口重量前三名单

1. 各个城市群与其他城市群、周围900公里内其他城市的贸易联系一般较弱,城市群内部城市之间的贸易联系较为紧密,与三大区域的贸易特征相似。

除西北地区三个城市群(呼包鄂榆城市群、兰州—西宁城市群、关中平原城市群)以外,其余城市群与其他城市群贸易联系比较弱。从出口金额看,城市群出口到第一大外部贸易伙伴的贸易量占该城市群出口总量的份额,最高仅为5%,前三名贸易份额之和低于8%。从出口重量看,相应份额(最高份额为9%,前三名贸易份额之和低于17%)有所提升,但是,仍然显著低于城市群内部的贸易份额。城市群内部集中了自身出口总量的70%左右份额,内部各个城市之间的贸易联系强度较高,为城市群内部一体化奠定良好基础。成渝城市群比例最高,城市群内部城市间的出口金额占其总出口金额82%,内部城市是成渝城市群参与国内贸易大循环的主要目的地。西北地区三个城市群展现出一定特殊性,虽然不同城市群之间的贸易联系相对紧密,但是城市群之间贸易份额也未超过15%,明显低于城市群内部贸易份额。转换到进口角度,同样的规律是,不同城市群之间的贸易联系一般较弱,城市群内部贸易份额通常较高。⑯

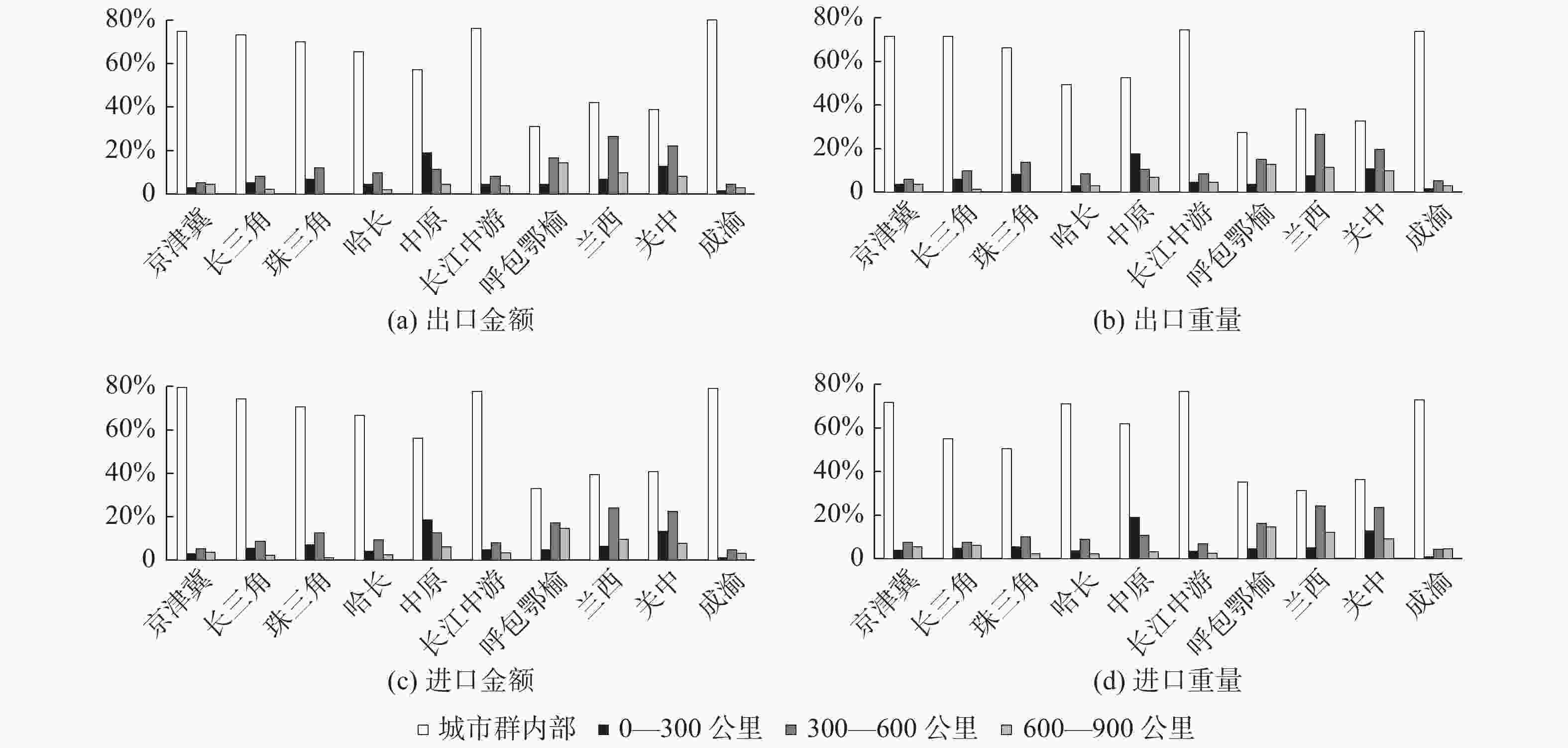

将城市群的贸易对象聚焦到周围900公里内城市,城市群与周围其他城市之间的贸易联系通常较弱,对城市群外部的城市带动作用有限。图1展示出,国内贸易中城市群内部贸易量占自身贸易总量份额、城市群与周围三个距离段内(0—300、300—600、600—900公里)其他城市之间的贸易份额。⑰从图中结果可以看出,城市群向周围各个距离段城市出口的份额、从周围不同距离段城市进口的份额通常很小,与周围其他城市之间的贸易联系相对较弱。尽管理论上城市群可以与各个城市展开贸易往来,但是实际数据表明,在国内贸易大循环中,距离是一个重要的考量因素,城市群大部分贸易量通常集中在城市群内部。

需要指出的是,西北地区三个城市群和周围其他城市之间的贸易联系相对较强,这三个城市群各自间贸易距离小于900公里,⑱此处发现证实上文中西北地区三个城市群之间贸易联系相对紧密的结论。虽然西北地区三个城市群的表现与其他城市群有所不同,然而,这些城市群出口量、进口量相对较小(见表4),在十个城市群中排名处于最后三位,能够发挥的影响有限。

2. 东部区域长三角城市群是中部区域、西部区域各个城市群的第一大或第二大外部进口商,带动了中西部区域城市群的经济发展。

对比十个城市群向其他城市群出口的前三大外部贸易伙伴名单,可以发现,长三角城市群是东部其余城市群、中部城市群的第一大外部进口商,西部城市群的第一大或第二大外部进口商(见表6)。通过区际贸易,长三角城市群能够带动其他九个城市群发展,这与上文发现东部区域带动中部区域、西部区域发展的结论是一致的。

事实上,通过比较城市群的出口贸易,长三角城市群的贸易距离并不占优势,相应贸易份额却显著大于距离更近的城市群,例如,中原城市群出口金额(与长三角城市群贸易距离为901公里、贸易份额为5%,与京津冀城市群贸易距离为702公里、贸易份额为1%,与关中平原城市群贸易距离为467公里、贸易份额为1%)、关中平原城市群出口重量(与长三角城市群贸易距离为1339公里、贸易份额为11%,与兰州—西宁城市群贸易距离为584公里、贸易份额为3%),说明在不同城市群之间的贸易循环中,长三角城市群的确发挥了示范引领作用。

3. 中部区域、西部区域城市群向东部区域城市群输出一定比例的实物商品。

表6城市群出口重量数据显示,东部区域长三角城市群、珠三角城市群从中部区域、西部区域各个城市群,吸纳了一定量的实物商品(长三角城市群获得的商品量显著高于珠三角城市群),这与前面发现中部区域、西部区域明显向东部区域净输出实物商品的发现是一致的。

总体而言,本文考察的十个城市群对国内贸易总量、所处区域贸易量的贡献比例较高,通常达到一半以上,能够对区域贸易特征产生显著影响。在出口和进口贸易总量、净出口贸易、区际贸易三方面,城市群贸易特征与所处区域的贸易特征具有较强的相似性。

总结起来,在国内贸易大循环中,城市群是区域贸易背后的主要推手,对区域贸易产生重要影响,在一定程度上,城市群的贸易特征可以视为所处区域的贸易特征。实际上,东中西三大区域在国内贸易大循环中扮演着不同角色,东部区域是贸易中心,起到核心示范作用,中部区域为其他区域的经济发展提供基础原材料支持,西部区域更多担负着国家战略使命(保障关键原材料供应),城市群在其中的空间形态与据点发挥了主要作用。因此,可以将城市群作为相关政策着力点,通过城市群内部的一体化建设,推动实现国内贸易大循环的目标。

-

近年来,国际贸易保护主义盛行,国际局势日渐复杂,党中央、国务院多次强调要立足国内大循环,加强国内市场建设,依托国内经济循环,吸引全球要素资源流入,促进国内贸易大循环,提升地区间的分工水平,实现区域经济高质量发展。本文从贸易角度剖析国内大循环特点,探讨不同区域、城市群在国内贸易大循环中所承担的角色与产生的影响,为该领域的政策研究与评估提供相关经验证据。

本文发现,三大区域发挥的功能具有差异性,各个区域之间贸易联系相对较弱,贸易主要发生在区域内部。区域经济发展固然受制于地理环境的影响,对于不同区域,基于区域禀赋特征确定自身的竞争优势,制定不同的区域政策,通过畅通区域间贸易循环,推动三大区域更高水平的分工合作,在发展中实现共同繁荣。同时,东部区域的贸易中心地位较为明显,在一定程度上反映其已经成为中国乃至世界制造业中心,如何实现产业集聚与区域协调发展的兼顾平衡是学界与政府、社会面临的一个难点。本文认为,既要保持产业集聚的空间效率,又要将沿海地区的空间效率有效地惠及或溢出至中西部地区,因此,保持区域间的要素流动畅通、加强市场一体化建设是重要的前提条件。

研究进一步发现,城市群是影响区域贸易的主要因素,城市群的贸易特征在一定程度上可以视为区域贸易特征。在国内贸易构成中,城市群贡献份额达到六成左右,是国内贸易大循环的主力军,改善城市群贸易能够显著提升国内贸易整体水平。因此,在制定区域政策时,建议将城市群作为政策发力对象,借助城市群的示范作用,推动整体区域转型升级,构建经济发展新格局,畅通国内大循环,促进国内市场一体化建设,实现经济高质量发展。同时,推动区域内部的要素加速向城市群集中,加强城市群作为该区域内部有效的空间节点建设,提升城市群的空间效率,以城市群为空间抓手做强做大区域经济蛋糕。

值得注意的是,城市群与其他城市群之间的贸易联系通常较弱,对其余城市群影响力有限。如果在不同城市群之间能够有效分工合作、实现优势互补,那么,将有利于提高国家整体竞争力。本文分析表明,长三角城市群与其他城市群能够保持一定强度的贸易联系,贸易规模相对较大,引领示范作用明显,建议将长三角城市群作为政策试点示范区,探索加强城市群之间贸易联系、提升协同发展水平的政策措施,逐步形成城市群之间多层次、多领域的合作机制,联手提升城市群的创新能力,共同打造优势产业集群,为中国经济高质量发展、经济发展新格局奠定扎实的基础。

国内贸易大循环:基于区域和城市群视角的考察

- 网络出版日期: 2021-05-20

English Abstract

Domestic Trade Circulation: The Perspectives of Regions and City Clusters

- Available Online: 2021-05-20

-

Keywords:

- domestic circulation /

- domestic trade /

- regions /

- city clusters

Abstract: This paper discusses the role of different regions and city clusters in the domestic trade circulation. Three regions play different roles. The eastern region is the domestic trade center, the central region provides basic raw materials to eastern region and western region, and the western region shoulders national strategic mission (guaranteeing the supply of important raw materials). City clusters have a high contribution to total domestic trade and total regional trade in which they are located. They have a significant impact on the characteristics of regional trade.There is a weak trade linkage between regions or city clusters. We should take city clusters as the targets of policy, strive to improve the development quality of city clusters, optimize trade structure, and enhance domestic circulation.