-

2017年党的十九大报告提出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”,这表明在国家层面上租购并举将确定成为中国住房制度改革与发展的新方向标。在推动租购并举的过程中,“租购同权”作为一个重要口号被提出来。早在2016年5月《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》[国办发(2016)39号]在第七项要求中指出:“非本地户籍承租人可按照《居住证暂行条例》等有关规定申领居住证,享受义务教育、医疗等国家规定的基本公共服务”,就已经体现了“租购同权”的思想。2017年3月住建部有关负责人在国新办发布会上提出“逐步使租房居民在基本公共服务方面与买房居民享有同等待遇”,被不少媒体概括为“租购同权”。2017年7月,作为全国第一个出台住房租赁新政的试点城市,广州市人民政府办公厅印发的《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》[穗府办(2017)29号]具体措施第一条明确规定“赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益,保障租购同权”。由此,“租购同权”正式成为官方的政策用词。“租购同权”概念的提出与进入实施,随即引发了社会各界的广泛关注与讨论,甚至入选了国家语言资源监测与研究中心发布的“2017年度中国媒体十大新词语”。继广州率先提出落实“租购同权”的实施方案之后,其他住房租赁改革试点城市也陆续出台相关实施意见和工作方案,在其租赁市场发展新政中不同程度体现出“租购同权”的目标取向。总体来看,各试点城市主要从子女教育、医疗保障、就业扶持、养老服务、社会福利、政治参与等方面,不断扩大承租人的权利范围,使其与购房者享有同等的社会公共服务获取机会。

然而,就在租购同权在部分城市开展试点以来的一年后,一直处于楼市调控视线之外的房租却在全国范围内令人不安地出现快速上涨,引发社会广泛关注。中国城市住房市场面临着房价未降、租金先涨的尴尬局面。房租如果继续持续上涨,无疑将给很多城镇租赁家庭带来越来越多的压力,尤其是中低收入群体将面临着从买不起到租不起的现实难题。

本轮多个大城市租金快速上涨的原因还众说纷纭,同时租购同权即使在试点城市也基本都还是处于落地的初步阶段,远未真正实现租房人与购房人在社会权益与公共服务可得性上的无差异性①,因此,在现阶段还很难直接回答租购同权在多大程度上推动了本轮的租金上涨。然而,值得指出的是,从租购同权的概念流行一开始,学界就有不少担心,在优质公共服务相对稀缺的背景下,租购同权在打破公共服务获取的不平等门槛、推进公共服务均等化的同时,是否也会诱发城市居民以租赁为手段进行公共资源争夺、进而抬高房租②。而伴随各大城市房租普遍上涨,社会上认为租购同权会推高租金的声音,也越发强烈。

在如今诸多大城市已经出现租金普遍上涨的背景下,重新全面思考在当前条件下推行租购同权到底会对市场租金、住房租赁市场结构和相关人群的福利产生怎么样的影响效应,就显得很有必要。“租购同权”到底同的是什么权,是“住房权”还是“公共服务获取权”?如果不把这个问题在理论上弄清楚,不把“住房权”和“公共服务获取权”区分开来,不意识到两者在一定情景下的内在冲突,就简单和片面推行“租购同权”,很可能出现:租赁市场发达兴旺了,但那些真正需要通过租赁来解决居住问题的群体反而从租赁市场被挤出的悖论。提出这个问题,当然也要去回答,所谓保障住房权的本质是什么,保障住房权能不能以及如何同保障公共服务平等获取权相分离。

对这个问题的回答,实际上也是在回应,究竟什么时候才能完全实现让“房子是用来住的而不是用来炒的”。按照本文的思路,房价暴涨、租金上涨,其背后本质都是稀缺公共服务被资本化、被金融化的表现,只有将居住与公共服务获取进行适度分离,确保一部分住房是真正的“房住不炒”,才能保障对公共服务不敏感、不急需的中低收入群体的基本住房权,从而加快实现“全体人民住有所居”。以下,本文将以公共服务资源紧缺背景下推进租购同权所可能产生的市场效应和福利效应为切入点,展开如何认识住房权和公共服务获取权统一性与分离性的论述,以期为相关住房政策提供理论借鉴。

-

培育和发展住房租赁市场、建立租购并举的住房制度,是中国政府近年来明确下来的解决住房市场突出矛盾的“治本”之举,也是应对当前中国房地产市场失衡局面的有效举措。2015年12月中央经济工作会议首次提出“以建立购租并举的住房制度为主要方向”,2016年5月国务院办公厅印发了《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》[国办发(2016)39号],2017年5月住建部公布《住房租赁和销售管理条例(征求意见稿)》并向社会公开征求意见,2017年7月住建部等九部门联合印发了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》[建房(2017)153号],并选取了广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个城市作为首批开展住房租赁试点的单位。这些政策文件和措施都在一步步加快推动中国城市住房租赁市场朝着规范化、制度化、常态化方向发展。

-

实际上,在改革开放以前,中国城市住房基本上都是租赁单位公房。1978年,中国城镇住房中74.8%为公有住房③。1980年后城镇房改启动,但进展缓慢,经过十几年房改,1993年城镇居民中公房租赁家庭比重仍然高达69.76%,1997年也仍然达到56.72%④。1998年城镇住房制度改革破冰之后,大量公房被私有化,加上商品住房市场快速发展,于是中国城镇住房自有率迅速上升。根据2015年全国1%人口抽样调查显示,2015年中国城镇居民住房自有率为78.99%,其中城市居民住房自有率为73.90%,有20.41%城市居民是通过租赁解决住房问题,而其中市场化的租赁比重为17.87%。然而,1998年市场化房改以来,住房租赁却日益成为中国城市住房供给环节的短板,开发商建房几乎全都为了出售,很少自持拥有出租,专业化的租赁机构十分稀少,租赁基本都是居民散居为主,租赁住房产业很不发达,住房市场重购轻租现象十分突出。相关国际比较研究则显示,发展中国家住房自有率普遍偏高,租房率一般只有20%或更低,而发达国家的住房自有率则相对较低,租赁市场都比较发达,租房率一般位于30%至70%之间,并都有专业化机构运营住房租赁业务⑤。除了国家层面的截然差异外,与国际上大城市对比,中国主要城市的住房自有率也是偏高的⑥。

重购轻租,不仅意味着在中国城市住房供给领域存在严重的结构性短板,同时也意味着大量住房需求都不得不拥挤在购房这一条道上。购房需求过旺,供给结构不合理,直接导致房价长期居高不下。大量国际对比研究显示,中国城市房价明显超过当前国民经济发展所对应的水平,北京、上海、深圳、广州等一线城市房价更是显著高于世界上绝大多数大城市⑦。长期脱离城市发展与居民收入基本面的高房价已经成为制约中国房地产市场平稳健康发展的最大症结,对经济可持续增长产生了挤出效应,也蕴含了非常大的金融风险和社会风险⑧。让房价回归经济基本面是房地产市场调控的当务之急,而这需要从住房供给的基本面入手,弥补住房供给的结构性短板。

近年来,政府也越来越认识到,加快培育和完善住房租赁市场,有利于激活住房市场内部的自我调节系统,健全住房供给体系,通过“租买选择”机制使住房销售市场与住房租赁市场两者之间既相互联系又相互平衡,形成一个有机的平衡发展整体,是实现房地产市场健康稳定发展的内在要求,对稳定城市住房价格和抑制资产泡沫风险都具有非常重要的现实意义。一些最新的实证研究也表明,发展租赁市场,有利于抑制房价⑨。正是在这些背景下,各级政府开始大力推动租购并举。

-

把租购并举作为住房新制度的根本特征提出来,表明政府在治理中国城市住房市场诸多弊端、化解房价风险方面更加对症下药、更加精准。然而,住房供给领域长期形成的重购轻租,并非一朝一夕可以消除,有着十分顽固和复杂的制度根基。不少权威人士认为,中国住房市场之所以会长期呈现重购轻租的态势,归根结底是在老百姓心目中,租房难以替代购房⑩。还有很多学者提出,中国租房相对购房的可替代性差,除了租房的居住稳定性差、租房无法享有购房可能带来的资产增值收益和财产抵押权利等经济属性差别外,还在于买房人和租房人在享受公共服务方面存在明显的差异性待遇⑪。特别突出的是,在子女教育和户籍入户上,买房人和租房人的待遇往往有着巨大的“权利鸿沟”。究其原因,中国特有的户籍制度、社会保障制度、学区制度等一系列制度安排在客观上限制了城市住房租赁者的社会权益获得⑫。

这些论述也从一个侧面说明,中国城市房价持续上涨的特殊性,不仅是居住需求会随着收入增加而升级,更在于住房附着了许多社会权益、尤其享受公共服务的独占权利。不论消费者还是投机者,都十分关注与住房挂钩的各项公共服务权益。在住房价格中资本化的各种便利与稀缺公共资源,也成为住房在交易市场的最重要卖点。最为典型和普遍的一个事实是,中国城市优质学区的住房价格往往相对周边同类型非学区房价格有显著溢价⑬。还值得关注的是,有研究显示,因为“租买不同权”,租房不能获得就近入学的资格,学区房与非学区房在租金上就没有显著差别⑭。这也从一个侧面反映,中国城市房价的畸高,有相当一部分是来自稀缺公共服务的资本化。为此有理论研究提出,增强住房在租购之间的可替代性,消除租房人购房人在公共服务可得性上的差异,不仅可以通过住房租赁市场分担买卖市场的需求压力,还有利于压缩购房投机套利空间,进而从两个渠道达到遏制房价上涨的效果⑮。

正是基于这样的认识,从中央到地方,各级政府都认为,只有实行租购同权政策,消除先前租房人相对买房人在公共服务上的“权益歧视”,提高租房相对购房的可替代性,增强租房作为一项居住选项的自身吸引力,才能吸引更多社会群体从购房转为租房,同时吸引更多社会资本投资租赁房和参与租赁市场建设,租购并举才有实现可能。从这个角度来看,在政策设计者眼里,租购同权是作为住房租赁市场发展的先决条件而提出的。

-

如果从发展租赁市场的角度而言,租购同权无疑是极为必要也是极为有效的促进政策。租购同权将城镇居民住房所有权与子女教育、医疗、就业、养老、社会保障等一系列社会权益进行切割,使得租房群体和购房群体能同等化享受上述权利。所以租购同权这个政策导向一经宣告,就在社会上备受称赞,尤其在因为买不起房而无法让子女享受到公共教育资源的中青年中产阶层那里广受欢迎⑯。

各级政府对落实租购同权的承诺,也为推动住房租赁市场发展提供了强心针,对专业化、机构化住房租赁企业,是重要的市场预期刺激。根据贝壳研究院发布的《2018年中国住房租赁白皮书》,中国目前城市住房租赁人口约为1.68亿,年市场租金规模约为1.2万亿元,其中上海和北京都在1350亿元以上的规模,深圳和广州则在600亿—700亿元规模。该研究院还认为,未来7年内,中国住房租赁市场年租金将达到3万亿元规模。资本市场还普遍预期,如果租购同权真的落地,那么还将有大量人群从购房转向租赁,中国住房租赁市场规模还会加快膨胀。在租购并举、租购同权的政策信号鼓舞下,市场型长租公寓在短短几年内吸纳了数以百亿计的社会资本,尤其成为风险投资新宠⑰。

-

然而,尽管租购同权被多方所热盼,其完全落地的可行性却并不被看好。社会上对租购同权关注的焦点主要集中在子女受教育权利,但记者调查各个试点城市,发现在各地所谓的租房人与购房人“同权”,都仅是指保证租房人子女能在本市接受义务教育的权利,却不保证能就近入读优质学校。在很多城市优质教育资源连对口小区的购房人都不能完全保证,经常要采取轮候制度或按年限配额,租房人要与购房人一样享受同等入学权利,难度很大。记者调查也指出,即使在宣布租购同权的试点城市,事实上也很少有租房人期待马上就能与购房人一样享受同等权利。

客观而言,在教育、医疗等公共服务难以实现空间均等化、优质公共资源供给相对不足的背景情况下,社会舆论普遍认为,政府提倡租购同权虽然带有很正面的积极意义,但象征意义大于实际意义⑱。

-

在推出租购同权的初期,就有学者提出,如果租购同权真的完全落实,将带来租赁的附着权益陡增,同时租购并举所要求的商品房用地要拨出一部分定向建造租赁房,房价与房租双重上涨的可能性随之增加⑲。尤其在中国住房与学区相挂钩的现行政策下,教育资源无疑是租购双方都最为看重的住房权益,在教育资源供给固定的情况下,租购同权很可能引发人们增加通过投机性租赁对优质教育资源的争夺途径,进而刺激房租暴涨⑳。

笔者十分认同这种可能性的存在。如日本和很多欧美国家,租房也可以与买房一样同等入学,就有实证研究发现,学校的质量与住房租金高度正相关㉑。国内之前有学者进行了理论推导,认为租购同权会降低中等收入阶层获得优质教育资源的门槛㉒。然而,现在看起来,租购同权虽然也许对中产阶层有利,但也很可能以中产阶层抬高学区房租金,从而把低收入租赁家庭从学区社区挤出为代价。

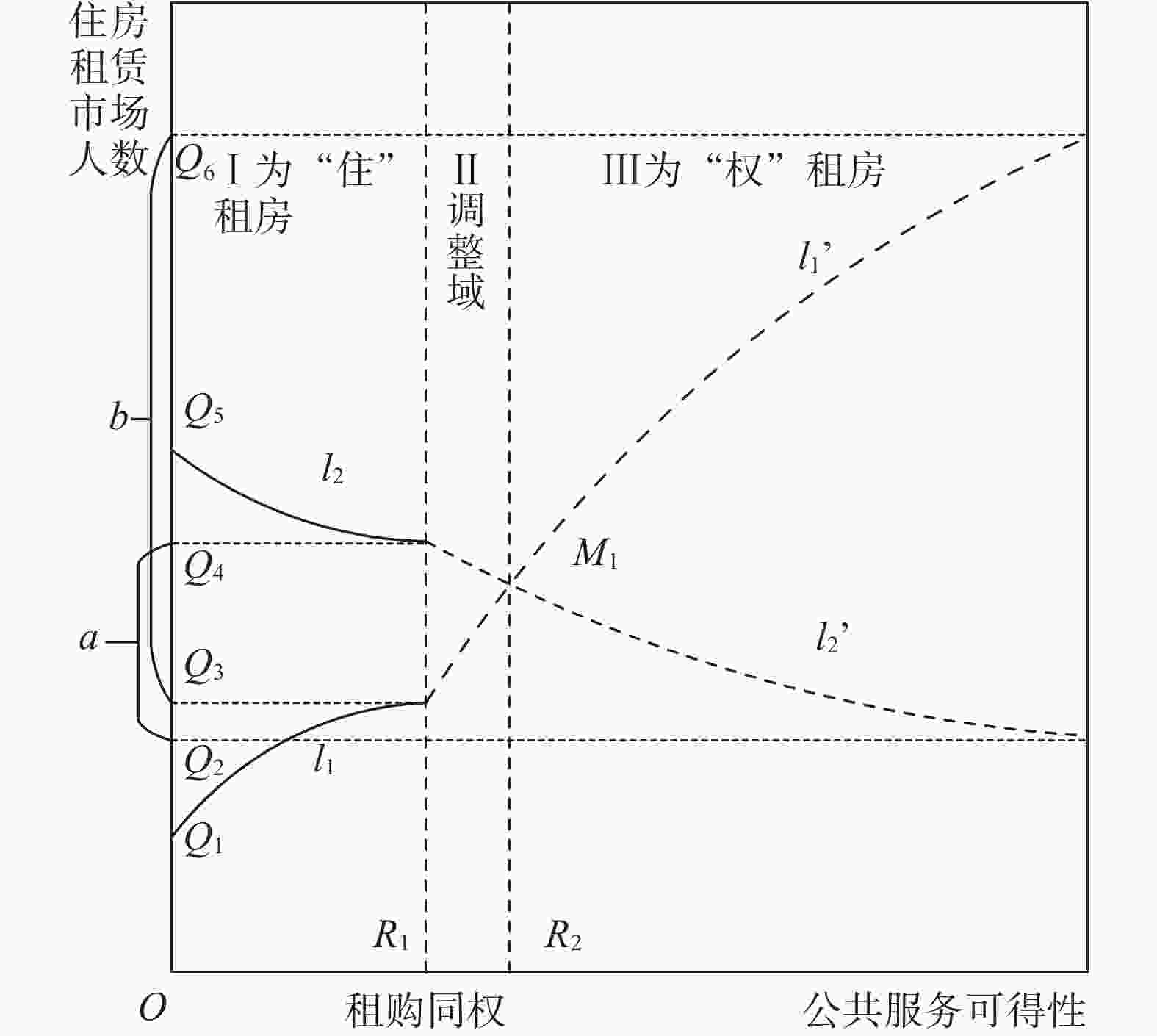

以下我们通过构建一个简单的经济学模型来刻画租购同权将导致租金上涨,并影响租赁群体组成结构的过程及内在机制。假设一个城市的某个中心城区,一部分稀缺性公共服务(如教育)在这里具有稀缺性。将公共服务视为消费品,遵循边际效用递减规律(如图1所示)。在推行租购同权之前,具有稀缺性的公共服务只能通过购房来获得,通过租赁则无法获得,即住房租赁市场只具有居住功能,而没有稀缺性公共服务的获取功能。这时,住房租赁市场上对稀缺公共服务需求大的中高收入者数量(Q1)较少,对稀缺公共服务需求少的低收入者(Q5)较多,即租房市场主要功能是解决低收入者居住问题(Q1<Q5),而多数中高收入者则处于住房买卖市场。但随着租购同权的推开,租赁市场上稀缺性公共服务的可得性(R)的增加,中高收入者对租房的需求将逐渐提升(b =Q6−Q3)。在短期内可以假定住房租赁有效供应量或稀缺性公共服务的供给固定不变,则稀缺性公共服务的价值将越来越多地被资本化在租金中,推动租金价格不断上涨。此时,低收入者将因为其支付能力有限,被迫逐步退出原来的中心城区住房租赁市场(a =Q4−Q2),要么转向更远的郊区租赁市场或租住条件更差的非正规租赁市场如城中村,要么租赁单位面积变小如群租,表现出来都是低收入者在中心城区正规住房租赁市场占有比重逐步下降,其比重与稀缺性公共服务在租赁市场的可得性成反比(

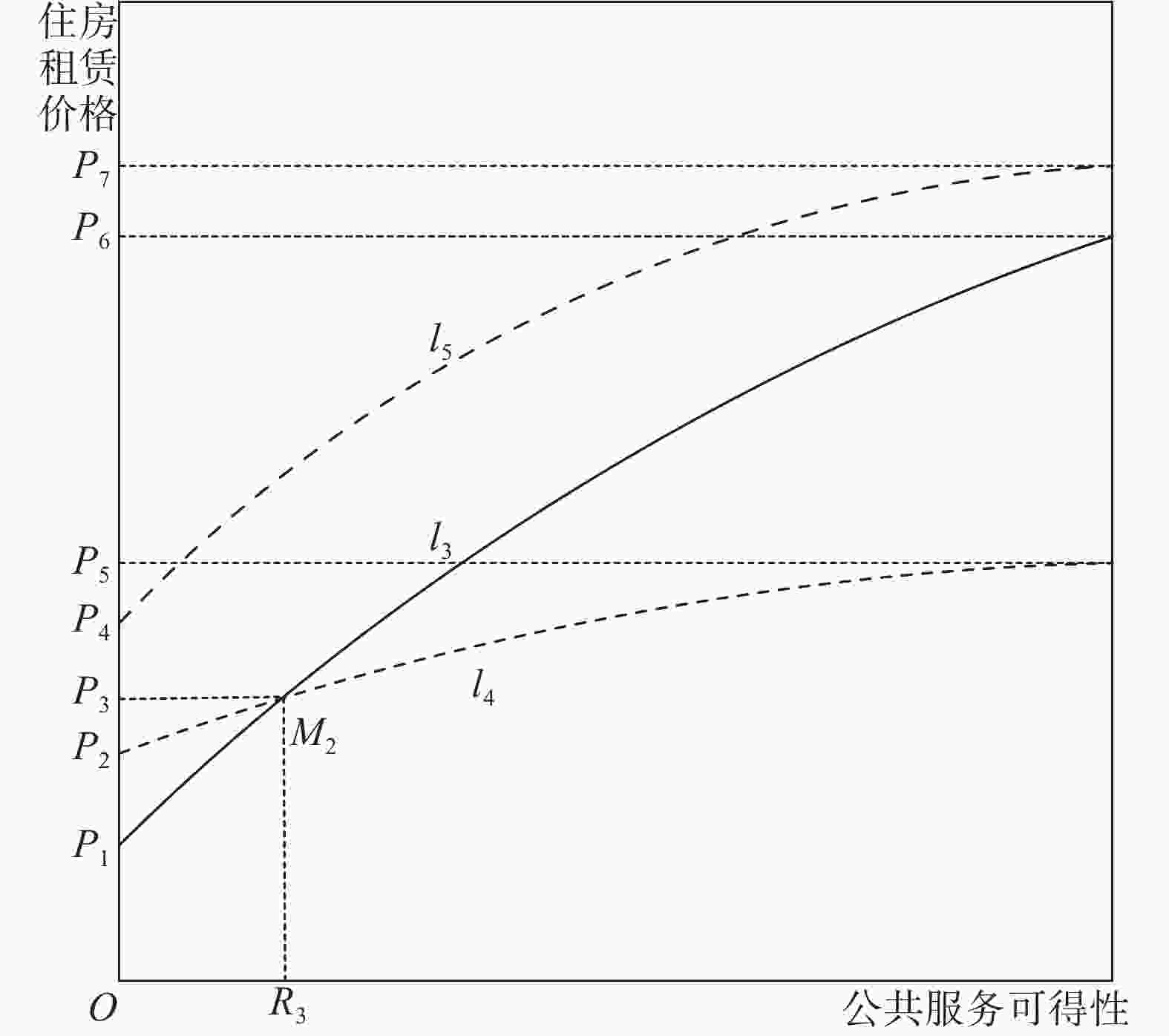

$\partial {l_2}/\partial R < 0$ ),中高收入者在此间租赁市场的比重则与可得性成正比($\partial {l_1}/\partial R > 0$ )。因此,租购同权可能引发以牺牲低收入者被迫住房消费降级为代价来达到中高收入者获得更多的优质公共服务获取权,虽然能在总量上扩大住房租赁市场规模($\Delta = b - a > 0$ ),但淡化了住房租赁市场的居住功能。中高收入者对租住的刚需群体产生了显著的挤出效应,破坏了租房群体的结构(Q6>Q2)。具有空间属性的公共服务被资本化,溢价到房屋租金当中。图2进一步刻画了租购同权后租赁价格的可能走势。图中租金价格走势如实线曲线所示(l3),同时我们假定虚线曲线l4和l5分别为低收入者、中高收入者房租保留价格。在初始状态时,实际住房租赁市场价格为P1,而低收入者和中高收入者保留价格分别为P2和P4,且P4>P2>P1,即低收入者有能力支付房租。而租购同权使得租房者公共服务可得性增加,大量中高收入者进入,租赁需求快速扩大,随着具有空间属性的稀缺公共服务被资本化、金融化,住房租金也随之上涨。当房租超过P3时,意味着其超越了低收入者的租金承受范围,低收入者被迫迁出或缩小租赁面积,该群体的住房消费降级、居住水平下降。与此同时,租金挤出效应导致这个区域的租房者渐渐以中高收入者为主体,但这部分群体只是为获取稀缺公共服务如子女就近入学的权利而来,并不一定实际居住其中,很可能会将此间房屋空置。居住资源出现浪费,住房租赁市场功能发生异化,居住属性下降,投资属性上升。

以上这些讨论,指出了租购同权的不当推行将引发租赁市场上基于稀缺公共服务在租金上资本化,引发居住群体阶层替代的可能性。对于城市研究者来说,这种情形并不陌生。在国内外的城市研究文献中,都经常讨论,城市更新固然带来老旧城区的焕然一新,但也会同时带来中产和富有阶层大批蜂拥进入该区域,原先本地的中低收入家庭则因为该地区房价和租金上涨被迫撤离到郊区或其他城市败落区域的后果,在城市文献中,这称为中产阶层化或绅士化进程(gentrification)㉓。国内还有学者将基于学区优质资源争夺所带来的阶层替代−绅士化现象,特别命名称之为“学区化”(Jiaoyufication)㉔。

一个悖论是,如果学区租购不同权,虽然优质学区的入学资格会因为学区房屋产权的市价高门槛而被中高收入家庭垄断,这当然是显失公平,但学区房屋的使用权还可以被低收入家庭通过租赁方式获得,基于“学区化”的阶层替代虽然存在,但还不会太严重;而租购同权后,看起来从社会伦理层面更加公平了,然而基于“学区化”的阶层替代却很可能会大大加速,原先通过租赁在该地区居住的低收入家庭将被迫全面撤离,低收入家庭连租住在该地区的可能性都消失了。

-

租购同权可能推高租金和带来挤出效应,看起来,似乎只是推行租购同权时带来的一个意外误伤。但这里有一个深刻的理论问题是,在城市空间中,各种有形无形的公共服务,尤其空间属性很强的教育资源和医疗资源,都往往与住房通过地段而天然绑定。于是,人们很难说清楚,有时候到底是为“住”租房,还是为“权”租房。这样,不加分辨地推行租购同权,甚至过度地以公共服务获取权作为租房市场发展的重要刺激点,当公共服务获取权资本化后,就会内在地与住房权发生了冲突与矛盾。

租购同权中的“权”,无论从政府文件的表述,还是老百姓的期待,都主要指向社会公共资源与公共服务的获取权。在现代文明意识上,只要是同一个国家的公民,就应该在公共服务获取权方面获得平等权利㉕,不应该因为种族、肤色、性别、籍贯等个体与生俱来的特征而有区别对待,这是在联合国1948年人权宣言中就明确规定的,当然也不应该因为是买房还是租房这样的个体选择而遭遇歧视性待遇。从这个角度上说,租购同权,确实应该毫无疑问地在政治上是完全正确的。

然而,“住房权”却在这里受到一定程度的忽视。住房权(housing rights),或称适足住房权,是指获得适当住房的权利(the rights to adequate housing),被各种国际人权公约文书规定为一项基本人权㉖,是派生于适当生活水准的一项民生权利。联合国人居署强调,“适足住房远远不止四面墙壁和一个屋顶”,适足住房包括免受驱逐、安全、健康、宜居、可负担性,住房权保障是为“确保所有人在安全可靠的住所过和平与体面的生活”,同时“获得适足住房是享有多项人权的前提”㉗。相比自由权、生命权等第一代人权,住房权是第二代人权,需要国家行政机关更加积极作为。为了保障公民的住房权,各国政府都纷纷建立了各种层次的住房保障体系,对那些住房权因为疾病、灾难、收入低下等原因而受到威胁的群体进行公共救济或扶助,保障他们也可以得到现代文明所要求的适足住房㉘。

在国内文献中,经常将住房权与居住权混用,但两个其实是有严格区分的。在法典和法学文献中,居住权有两层含义,一层是宪法意义上、作为迁徙自由权所附加的权利,另一层则主要是民法意义上的用益物权范畴,是自然人因为居住需求而使用他人房屋的权利,但只能限于婚姻或家庭关系中的特定人来享用㉙。中国在2002年12月公布的《物权法征求意见稿》中曾规定了,“居住权为居住权人对他人的住房以及其他附着物享有占有、使用的权利”,就是指房屋的用益物权部分㉚。所以国内从法学角度所定义的居住权,无论哪个层面,都与国际上通行的从人权、人的生存权视角看待的住房权或适足住房权不是一个维度。但可以借鉴的是,民法角度层面的居住权,已经认为居住权是一种被保障权利,应由第三方来提供。按照联合国的看法,住房权保障的责任主体是政府、国家机关。当国内一些社会学者把居住权看作是市民权的一部分,提出居住权的有效保证是其他各种市民权利(就业、医疗、教育、社会保障等相关权益)的基础和前提条件的时候㉛,这里的居住权其实就是国际意义上的住房权。为体现概念的严格和与国际接轨,本文将始终用住房权或适足住房权,而不是居住权。

2016年中央经济工作会议提出对房地产的定位要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”,这个可谓一针见血,直指长期以来困扰中国房地产市场发展的根本病灶所在,那就是中国房地产市场投机炒作之风肆虐,导致本来应该以消费功能为主的住房,投资功能过度放大,从消费品被异化为纯投资品。然而,房子为何容易被投机炒作,对于这个看似简单的问题,政府有关部门包括很多理论工作者并没有很准确和全面的认识,导致相关的政策都不能抓住要害和对症下药。房子本来应该是用来住的,却经常被用来炒作,投资功能压倒消费功能,核心就是房子价格或租金往往并不仅仅包含居住消费的使用价值,而有很大一部分是对公共服务及对未来公共服务预期的资本化和金融化㉜。尤其就业机会和交通便利性等公共资源、教育和医疗等公共服务,具有空间属性强、需要就近消费、但又难以空间均等化的特征,最容易被资本化在房屋的价格或租金中。一旦稀缺公共服务在房价或租金中资本化、金融化,意味着对住房的需求将不再仅出于实际居住的使用需求,而更多是基于对当下稀缺公共服务的交易需求及未来公共服务预期的投资需求。过盛的需求之下,加上投机炒作之风盛起,公共资源和公共服务丰富的地区地段,住房的潜在市场交易价值将会奇高,住房支付能力弱的低收入群体很难在扭曲的住房市场竞争中胜出而获得适足住房,这是导致低收入群体住房权无法得到保障的根本所在㉝。

有人会说,公共资源和公共服务是所有人在参与社会的生活和生产过程中都需要的,公共资源和公共服务与住房绑定、进而在住房价格与租金中的资本化,似乎也无可厚非。确实,人人都需要公共服务,但要注意,公共服务也分很多种类,如义务教育、公立医疗、社保养老等。更要注意,不同人群对不同种类公共服务的迫切需求程度不同。就拿义务教育来说,不同家庭结构、不同生命周期阶段、不同收入、不同教育理念的人群对优质义务教育的迫切程度是不同的。比如,针对一个优质小学的对口小区,有学龄儿童的高收入家庭群体会愿意为优质小学入学权、进而学区房价格付出更高溢价,哪怕并不准备实际居住其间。没有学龄儿童的家庭就可能不愿意为入学资格付出溢价。有学龄儿童但收入较低的家庭,虽然有心却无力支付房价中的高昂学区溢价。这个案例中的后两个群体,哪怕对居住在本学区有真实和迫切的居住需求,却会被第一个并没有实际居住需求仅为入学权而来的群体所挤出。在这个案例中,前两类人群的住房权都受到了公共服务资本化带来的侵犯。

总结起来,租购同权能快速刺激租房需求量,壮大租房市场规模,但与租房市场规模扩大所相伴的则可能还有房租的普遍性上涨。因为租购不同权时代,稀缺公共服务还只能资本化在房价中,租购同权后则也会资本化在租金中,尤其在拥有那些空间属性强、又很难空间均等化的教育等稀缺性优质公共服务的社区里,租赁价格将快速上升,由此引发大规模的阶层替代,加剧城市基于收入的空间分层和居住隔离(income-based segregation)㉞,从而加大阶层流动难度、加深阶层固化。简而言之,不尽周全考虑地盲目提倡租购同权,可能误导城市居民由为“住”租房转向为“权”租房,而公共服务获取权资本化会侵犯住房权。

-

租购同权出发点无疑是政治正确的,公共服务获取权前人人平等,合乎理性与道义,但在实践中却可能造成与住房权的冲突。这个悖论的产生,是因为存在以下这些原因:

-

租购同权并非一定会造成中高收入群体公共服务权对低收入群体住房权的侵犯,如果租赁住房供给能够富有弹性,是可以避免挤出效应的。当租购同权的实施意味着租赁市场上公共服务可得性增加,由此引发的为“权”而租房的租赁需求增加不可避免,但如果租赁住房供给也有相应增长,新增加的那部分租房需求被新增加的供给所消化,就可以抵消租购同权所带来的市场冲击,租金上涨和挤出效应的可能性可以大大降低。

然而,这往往只能是一种理想情况。实际情况更多是,租房供给并不那么富有弹性,尤其在稀缺公共资源和公共服务密集的地段,基本都是十分成熟的市中心,很难有空间扩展租赁住房供给。也有很多长租公寓企业声称,租购同权刺激了租房市场需求,需求会引导供给,在看到租房需求快速增长、出租收益增加后,原来很多闲置的房源会被拿出来出租,尤其通过分散式长租公寓企业代理经租模式的整合,可以有效增加房源㉟。但即使这个可能性存在,闲置房源的转化也毕竟是有限的,很难完全抵消那些在公共服务获取权刺激下不断增长的租赁需求。

-

公共服务的空间不均衡,是其在房价或租金中资本化的前提,也是房子被炒作的基础㊱。实现了公共服务空间相对均等化,会大大降低房子被炒作的经济基础。如世界上发达国家中以房价相对低和稳定而著名的德国,就是因为区域发展相对均衡,房价才有保持相对低廉和稳定的基础。所以当国内时不时有些政府部门和人士提议在住房制度问题上要学习德国的时候,都应该先要审慎看看中国有没有相应的区域经济基础。

需要注意的是,公共服务的空间属性具有差别性。比如,社保、医保、养老这些公共服务,在城市之间有差别,是城市间房价差异的重要诱因。但这些公共服务在一个城市内部或至少一个区级单位内则基本是均等化,一般最多只跟户籍有关,与住房没有绑定,不是城市内部房价差异的主要原因。那些具有强烈地段空间属性的公共资源和公共服务,如公共资源方面的就业机会、交通便利和公园绿地,公共服务方面的就近入学的公办义务教育资源、就近看病的医疗资源,则在空间层面很难均等化,与住房绑定性强,最容易资本化到房价或租金中,是一个城市内部房价梯度差异的主要原因。

所以即便一些发达国家在区域之间和城市之间实现了相对的均衡发展,导致城市之间房价差异不大,这些国家在城市内部也很难实现完全的公共服务空间均等化,城市内部的房价或租金梯度差异仍然存在。这是由教育医疗等公共服务的天然空间属性决定的。

-

虽然很多经济发达国家都确实基本实现了租购同权,但是基于中国基本国情、人口规模和公共资源体量等诸多方面存在的巨大差异,实施租购同权需要有计划有步骤,不能盲目照搬国外经验。中国的特点是,不仅公共服务的区域差异大、空间均等化程度低,而且每年有大量流动人口涌入大中城市,公共服务的供给数量、供给质量和供给结构难以根据人口变化做出快速调整。因此现阶段就全面实施租购同权,可能会进一步加剧公共服务的供需矛盾。尤其在中国住房租赁市场尚不发达的背景下,推行租购同权政策能够极大增加租赁需求,但快速增加供给却很难,短期内就可能会刺激租房市场的房源紧张,造成租金步步上涨趋势。由此,在优质公共服务资源空间非均衡性很强的背景下,过早全面实施租购同权,将加剧空间非均衡性强的稀缺公共服务的资本化程度。

住房租赁价格快速上涨已经成为各界普遍关心的问题,但目前鲜有观点将其和租购同权联系起来。而无论从租赁供需、租金组成还是资本流入等层面分析,租购同权政策的实施都与房租上涨有较大的关联性。首先,从租赁市场供需变动来看,租购同权赋予了住房租赁更多的福祉内涵,增加了住房租赁和购买的可替代性,将一部分居民的购房需求转换为租房需求,从而在短期之内迅速扩大住房租赁市场规模,供求关系被打破之后,住房租赁由买方市场转变为卖方市场,进而助推租金价格上涨。其次,从租金组成来看,先前的房租主要由房屋的居住属性决定,而引入租购同权政策之后,房租的决定因素增加了大量的权益属性,房屋出租方有充足理由提升出租价格。同时,中高收入的租房者为了获取更为优质的社会公共资源,更有动力支付相对更高的租金。因此,在租购同权的政策驱动下,具有空间属性的公共服务被不断资本化和金融化,出租方和承租方共同抬高了租赁价格。再次,从资本流入来看,租购同权政策的实施使得住房租赁市场的发展势头更为强劲,租金上涨的预期也更为明显,短时间内吸引了大量房地产开发企业和投资者参与住房租赁市场建设发展,社会资本不断涌入租赁市场,以互联网系和风险投资系长租公寓为代表的“金融+”模式使得租赁市场的金融化程度持续加深,住房租金快速上涨也就成了必然趋势。

需要意识到,当前中国住房租赁市场的重点服务对象应该是中低收入者、新市民和外来流动人口,租赁也是该群体获取住房权的主要手段。但在租购同权的政策刺激下,优质稀缺公共服务成为租赁市场关注的重点,住房租赁的定价权逐渐被出租方和中高收入的承租方所掌握,导致原本处于租赁市场的中低收入者因支付能力有限而被迫退出租赁市场,出租的房屋也因此逐渐“过滤”给中高收入者,租赁市场的学区化、绅士化程度日益加深。

-

还需要特别讨论的是,如果仅从资源配置效率的角度看,以上论证的种种租购同权挤出效应,都似乎是让公共服务资源到了对公共服务需求程度更高、更愿意出高价的群体里,而这似乎恰恰是通过市场机制改进资源配置效率的一种良性体现。如果仅从资源配置效率角度,住房市场(包括购房市场和租赁市场)的绅士化和学区化,包括基于支付能力不同所导致的居住分异、居住隔离,都是市场自发选择的结果,也是市场机制配置效率优越性的体现,完全不需要特别关注。然而,如果放任这种市场机制起作用,客观结果是,低收入家庭的住房权就很容易被侵犯。

但如公共经济学很多经典著作所阐明的那样,对于具有外部性的商品,不能完全用简单粗暴的价格机制进行配置。住房就是这样的商品。个体的居住水平不仅关系居住者本身的福祉,还具有很强的外部性和溢出效应,关系到全社会福祉(联合国人居署,2010)。这也是在世界各主要文明国家中,都在实施住房保障体系的原因所在。

让市场在资源配置中起决定性作用的做法符合经济发展要求,但根据十九大报告“增进民生福祉是发展的根本目的”所充分体现的以人民为中心的新时代发展方略,市场配置对经济发展的促进作用要从属于对人民福祉的考量,经济发展最终还是要以为增进人民福祉而服务。对于涉及民生基础性福祉的资源配置,实施市场价格机制要谨慎,不能简单放任,要做详尽的社会统筹的福利分析。

笔者认为,不能将保障居民适足住房权的住房租赁市场完全作为公共资源和公共服务优化配置的调节器。因为一旦如此,等同于牺牲低收入者的住房权,来迎合中高收入者公共服务获取权的扩大。住房权是最基本的民生福祉,让承载着众多低收入者和流动人口住房权的住房租赁市场去配置社会公共服务资源,显然背离了以保障和改善民生的新时代基本发展要求。同时,从社会福祉的视角来看,低收入者住房消费降级、住房权被侵犯产生的社会福祉损失,很难是中高收入者公共服务获取扩大所产生的社会福祉增加可以弥补的,社会总福祉效应很可能会明显降低。至少这个过程中会放大了社会不平等,这不利于解决当前新时代社会经济发展中所迫切需要解决的不平衡不充分矛盾。作为衣食住行的一部分,住房权是所有居民刚性很强的生计性需求,属于生存权的组成部分,而公共服务获取权相对属于发展性需求,不能以发展权挤压生存权,尤其不能用低收入者的生计权利换取中高收入者的发展需求。所以,不能用简单的市场机制来指导租购同权的实施,否则很容易引发市场结构性矛盾、社会阶层冲突放大和社会福利损失等一系列负面效应。

-

(一)租购并举与租购同权适度分开

虽然租购并举已经明确是中国新时代住房新制度发展的必然趋势,但是不是一定要以落实租购同权为前提,笔者对此有不同看法。笔者认为,租购同权与租购并举并不等同,而且完全可以适度分开。

1. 租购并举和租购同权的政策目标不同。租购并举的目标是调整住房供给结构,是住房制度改革与完善领域的事情,租购同权的目标是公共服务均等化,不让公民的公共服务获取权因为其住房选择而产生差别化歧视,两者存在交叉和关联,但并不直接等同。具体来说,租购并举是新型住房制度的组成部分,核心在于实现全体人民住有所居。租购同权则可以与国务院2017年对外公布的《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》[国发(2017)9号]相联系,即到2020年总体实现基本公共服务均等化,重点是保障人民群众公平地得到基本公共服务的机会。

2. 租购并举和租购同权的政策重心不同。租购并举的政策重心在于鼓励居民通过租和购的方式获得住房权,而租购同权强调的则是住房租赁者和购买者享有同等的公共服务获取权。这就意味着当住房权与公共服务获取权产生冲突的时候,即城市居民从为“住”租房转向为“权”租房时,租购并举与租购同权的政策兼容性将被削弱,这显然不利于住房租赁市场的健康发展。

3. 租购并举和租购同权的政策范围不同。前者对应的是住房市场,包括住房买卖市场和住房租赁市场,后者重点对应的是住房租赁市场。所以,租购并举旨在补齐住房市场供给的结构性短板,而租购同权是住房租赁市场发展的催化剂,旨在以同权的方式刺激租赁市场发展。由上述分析可知,尽管租购并举和租购同权具有很强的关联性,但实现租购并举并不必然以租购同权为手段,租购同权也并不一定会产生租购并举,两者可以分离。

(二)破解租购同权过程中住房权和公共服务权的矛盾对立

住房权、公共服务获取权,都是基本权利,都需要依法保障。但因为人对住房支付能力不同、对公共服务需求的紧迫程度不同,基于公共服务空间非均衡的背景,住房权保障会与公共服务享用权保障在住房这个载体上发生对立冲突。在缺乏公共服务空间均等化的前提下,就要在住房权保障和公共服务平等获取权之间有所平衡,有所取舍。对应两者的冲突,在供给侧的一个基本解决思路是,根据不同人群对公共服务需求的差别性,提供不同类型的住房。为此,笔者将依据公共服务获取权与住房权适度分离的总体思路,探讨化解租购同权政策推进过程中住房权与公共服务获取权之间矛盾对立的解决方案。

租购同权过程中住房权与公共服务获取权的可能冲突

- 网络出版日期: 2019-02-01

摘要: 租购并举是中央近年来明确下来的中国未来住房市场发展的新方向,力图以此解决住房市场发展不平衡、不充分的问题。在此背景下,租购同权作为推进租购并举的一个重要政策导向被提出来。然而,在优质公共服务空间非均衡的客观背景下,租购同权虽然有助于快速增加住房租赁需求、壮大租赁市场规模,但也有可能刺激大量中高收入群体为获取稀缺公共资源等进行投机性租赁,加快稀缺公共服务在租金上的资本化,导致租金快速上涨,从而产生低收入群体住房租赁消费被迫降级的挤出效应。究其根源,脱离国情和实际片面强调租购同权,可能会放大住房权与公共服务获取权之间的内生矛盾,导致一部分群体从为“住”租房转向为“权”租房,弱化住房租赁的消费功能,加剧住房供给的结构性矛盾。因此,在努力增加公共服务配置空间均衡和推进各项配套性制度改革的同时,还要从真正理解什么是住房权入手,找准住房租赁市场的功能定位,将保障住房权与保障公共服务获取权合理脱钩,防止公共服务获取权被资本化、金融化,只有这样才能更好实现住房市场租购并举,进而保障全体人民住有所居。

English Abstract

The Possible Conflict between the Housing Rights and the Rights to Public Services Availability in the Process of “Equal Rights between Buyer and Tenant”

- Available Online: 2019-02-01

-

Keywords:

- equal rights between buyer and tenant /

- rent-purchase equilibrium /

- public service availability /

- public service spatial equilibrium /

- housing rights

Abstract: Rent-purchase equilibrium is a new direction of the future housing market development in China, which has been made clear by the central government in recent years, so as to solve the imbalance and insufficiency of the housing market. And " equal rights between buyer and tenant” has been put forward as an important policy orientation. However, under the objective background of the imbalance of public service allocation and the shortage of high-quality public resources, although this policy can increase the demand for housing rental rapidly in the short term and expand the scale of the rental market, it also stimulates many middle- and high-income households to rent speculatively, which will push housing rent up rapidly, squeeze low-income groups out of the rental market. This paper puts forward that, while increasing the balance of public service allocation and promoting the reform of various supporting systems, we should begin with a real understanding of what the housing rights is and find out the functional orientation of the housing rental market. Decoupling of the housing rights from the rights of obtaining public services, preventing the acquisition of public services from capitalizing. Only in this way, can we achieve a better housing market that all people enjoy their rights to housing.