-

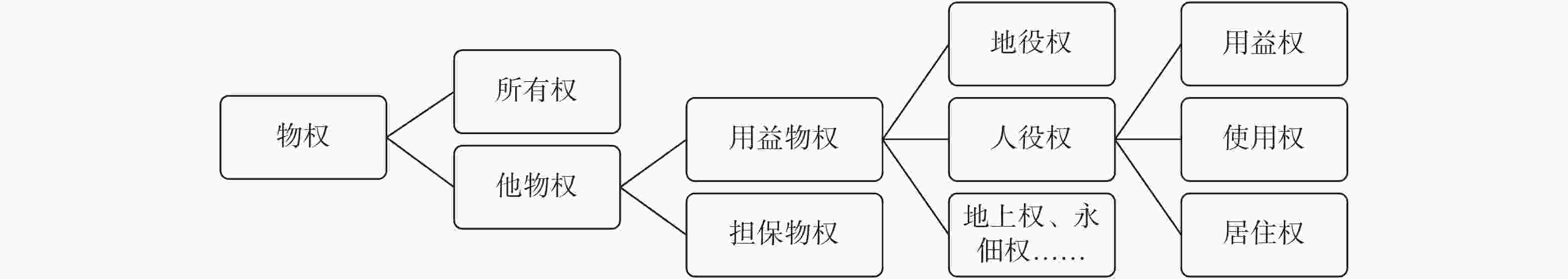

萨维尼认为,法从语言中产生出来,向着科学的方向发展,因而法有着双重存在。一方面作为普通民族生活的一部分,其关联构成了法的政治要素;另一方面作为法律人的特殊科学,被称为法的技术元素,使得法的存在愈发不自然且更为复杂。①现代民法体系是法作为法律人的特殊科学的集大成者,若以现代民法体系回溯罗马物法,可以将罗马物法中的诸多概念重构一座体系金字塔。“居住权”(habitatio)与“使用权”(usus)衍生自“用益权”(ususfructus),三者隶属于“人役权”(servitutes personarum)范畴,与更为古老的“地役权”(iura praediorum)共同构成“役权”(servitutes),区别于“支配权”(mancipium)、“市民法所有权”(dominium)以及“所有权”(proprietas)等表达归属的概念,在优士丁尼法上,役权与地上权、永佃权等架构起用益性质的“他物权”(iura in re aliena)框架。

运用“物权”这一近现代私法的认识范式对罗马法制度进行重述,反映了将古代史料填充进现代法律框架的企图。在运用作为法律人特殊科学的法去抽象作为普通民族生活的一部分的法的过程中,很多信息和细节被有意无意地忽略了,正如在罗马法中并未提炼出现代法实体意义上的“主观权利”概念,而是更着重于权益的外在客观呈现状态,他物权作为一般性概念,尚未被优士丁尼法所采纳。②因此历史上并不存在一个先验的逻辑一贯性的物权体系,各类型的物权皆为历史的产物。③从公元前7世纪罗马建城开始,到5世纪优士丁尼编纂《民法大全》为止,罗马法经历了一千二百余年的动态发展,各项他物权诞生于不同阶段,相互共存、替代或先后消亡,依时间先后催生出地役权、人役权、永佃权以及地上权。如果再考虑到意大利及不同行省在规则层面的多样性与自治性特征,可以说罗马法上从未存在一个平面且统一的物权规范体系。通过现代法律术语去描述古代人的法律经验时,为了防止失真,一定要注意到概念所指向的历史时期和实际内容,而不能仅仅关注概念本身。

罗马法留存有丰富的原始文献,为我们了解先人的各项具体制度内容提供了一扇窗口。有关用益权、使用权与居住权的原始文献资料,集中呈现于《学说汇纂》第7卷(D.7)、优士丁尼《法学阶梯》第2编第4章(I.2,4)以及《优士丁尼法典》第3卷第33篇(C.3,33)。④这些文本片段主要收集了古典法以来法学家们的争议和解答,侧面反映出罗马社会经济生活环境的变迁,有助于后人在中观乃至微观私法史视角下,正确还原用益权、居住权以及人役权等制度的流变、内涵外延以及彼此关系。

古典法将“役权”理解为土地上的一种负担。人们运用比喻修辞来描绘一块土地为另外一块土地服务(servitus)这种古已有之的关系,直至今日仍然称呼这种权利为役权。但役权概念并未被《法学阶梯》所接纳,原始文献中只有《学说汇纂》能找到唯一片段(D.8,1,1),该片段中马尔西安把役权划分为地役权和人役权,用益权和类似权利被置于役权概念之下。⑤近代法典也把役权作为地役权与人役权的上位概念,但人役权被认为与中世纪的农奴制相关联,而在《法国民法典》、1865年《意大利民法典》制订过程中颇受争议。⑥

人役权与地役权的实质区别体现在主体与客体两方面。人役权主体属人,是为特定人的利益而利用他人之物的权利,原则上不具可让与性且不得继承;地役权则是主体属物,反映了不动产之间的关系,具有可让与性。客体方面,人役权的法律结构中只有供役地,而无需役地的存在,地役权则要求两者同时存在。优士丁尼法中人役权包括以下四种类型:用益权、使用权、居住权、对奴隶和他人牲畜的劳作权。⑦

词源上,用益权(ususfructus)是使用(usus)与收益(fructus)的结合,表明用益权包含的基本权利内容是使用权和收益权。用益权在人役权序列中诞生最早,公元前3世纪前后便已出现,源于与遗产继承有关的提供生活扶助性质的社会需求,是法学家解释与裁判官以及习俗三者共同努力的产物。⑧使用权与居住权衍生自用益权,这一过程并非逻辑推演的结果,而是满足现实生活需求的产物。大约公元前1世纪左右,从用益权中分化出一种与之结构相似但内容更为狭窄的权利,只能满足单纯的个人使用,被称为使用权。居住权出现得更晚,体现为他人房屋上居住的权能,最初仅作为受遗赠人享受某种利益的事实,直到优士丁尼法才被正式确立为法定的人役权类型,结束了历史上居住权属于用益权还是使用权的争议。在房屋为客体时,用益权、使用权、居住权三者的权利内容其实非常相近。

-

依照现代民法理论逻辑,作为他物权的用益权,客体只能针对他人所有的非消耗物(res inconsumabili)与生息物(res fruttifera)。这一定位无疑低估了用益权制度在起源时期作为供养目的工具的独特功能,而且很难解释为何公元33年之前的元老院决议允许针对死者财产中一切物品概括设立用益权。

D.7,5,1 元老院决议规定可以通过遗赠针对所有那些属于一个人的财产之中的任何种类的物设立用益权,这一元老院决议被认为是允许针对那些消耗物也通过遗赠设立用益权。

用益权起源于与遗产继承相关的提供生活扶助的社会需求。罗马共和国中后期,无夫权婚姻和奴隶解放日益增多,每遇家父亡故,没有或被剥夺继承权、同时又缺乏或丧失劳动能力的人的生活就成了问题。⑨为了确保遗孀能够继续有尊严的生活,制度性安排包括嫁资返还、指定为继承人以及一系列的遗赠,其中遗赠是最为频繁使用的工具。丈夫或家父把家产的用益权遗赠给遗孀、未婚女儿或被解放的奴隶,使他们生有所靠、老有所养。⑩

为遗孀利益而遗赠的安排往往是习俗而非法律的要求,与夫妇生前婚姻关系存续期间的生活扶助义务并无很大差别,很长一段时间内,两者皆为纯粹的社会层面的道德义务。考虑到家庭法领域内意思自治的空间,对于这些义务的“非法定性”需予以特别强调,不存在基于共同生活而产生的法定规范性要求。裁判官与法学家依照“有利于遗孀利益”的原则处理个案,确保遗孀能够处于如同婚姻期间的生活状态,继续使用先前的生活物品。⑪从这一历史背景和社会需求出发,就可以理解概括遗赠死者财产中一切物品的用益权是出于供养目的需要,这一需求使得遗赠的用益权客体必然包括财产中的消耗物。⑫

另一方面,从用益权的具体实施角度观察,由于用益权具有强大的“抽空”特征,实践中若遗赠了死者财产中一切物品的用益权,效果类似于将所有财产的所有权遗赠给用益权人。那么如何落实和保护继承人即婚生子女的利益?在罗马人的实际生活中,当存在婚生子女时,对遗孀遗赠的用益权通常被看作是一种“与子女一起享用的用益权”,由家庭成员对物进行事实上的共同使用和收益。⑬法律结构可以归纳为:婚生子女作为继承人,继承了财产的所有权;遗孀即孩子的母亲作为受遗赠人,接受了财产的用益权,并同孩子一同享用。这样的制度安排下,根本没有必要在用益权客体中排除消耗物。

因此,用益权客体中排除消耗物的观点与日常生活需求是完全冲突的。我们之所以试图排除消耗物作为用益权的客体,是受到与用益权的用益物权这一分类相关的理论模式的影响。可是,对于着重制度的功能而非制度的内在逻辑的罗马法,针对死者财产中一切物品设立用益权,维持了由遗孀和孩子所组成的家庭共同体对财产的共同使用和收益,对于家庭存续具有无法替代的功用。如果生硬地依据法律逻辑排除消耗物,反倒不符合历史实情。

与之相反,针对金钱的用益权,在最初产生的时候,并非作为用益权的一种类型发展出来,而是一个独立的通过元老院决议自我发展的制度。

D.7,5,3 针对任何物的用益权现在都可以被遗赠。这是否也适用于债呢?内尔瓦认为不是这样,但卡修斯和普罗库勒支持的观点认为,对于债的用益权也可以通过遗赠来给予。但是内尔瓦认为,这样一种用益权只能实际上被留给债务人自己,并且如果这样的话,他就不用支付利息了。

从用益权保证的效果角度观察,针对金钱的用益权与针对死者财产中一切物品的用益权在返还义务上有所不同。前者的返还义务是“相等数量(tantundem)的金钱”,而后者是“那些仍然存在的物”。从中可以看出,金钱用益权没有明显体现出生活支持的功能,而这一功能对于后者恰恰是最重要的。也很难理解将用益权的客体扩展到金钱上,对遗孀能带来什么特殊的利益,因此这项权利实质上只是一种信用关系。⑭甚至于可以向债务人本人遗赠金钱上的用益权,依上述片段文本的分析,效果相当于免除了债务人应支付的利息。⑮

古典法以后,随着社会经济结构的变化,对所有权的保障日趋重要,用益权的内涵发生了重大变化,被彻底定性为依附于所有权的他物权。除供养目的外,用益权的功能进一步拓展,在建筑物、船舶、酒桶或衣服之上可以设立用益权,并非因为这些物会产生自然孳息,而是可以通过出租等形式给用益权人带来租息,即所谓的间接权利孳息。法学家们为了调和作为他物权的用益权只应针对非消耗物的本质,与在消耗物上设立用益权的历史经验这两者的矛盾,统合了金钱与消耗物两种用益权客体,创设了“准用益权”(quasi ususfructus)这一概念(D.7,5,2,1; I.2.4.2),并且适用与保护消费借贷相同的“请求给付特定款之诉”(actio certae creditae pecuniae),这是一种对人之诉而非对物之诉。⑯

-

用益权是一种权利分化的工具,用益权的本质即八个字:两权分离,一物两用。⑰在古典法中,地役权、用益权与“市民法所有权”(dominium)对应使用(Liv.45.13.15)。作为现代法典中所有权概念表达的proprietas出现得略晚,也总是与用益权同时出现在原始文献中,构成“用益物所有权—用益权”(propietas-ususfructus)的对立结构(Gai.2.33)。⑱

I.2,4,1 用益权是从所有权分离出来的,这种情况以多种方式发生。例如某人遗赠他人用益权的情况。事实上,继承人享有虚空所有权;受遗赠人享有用益权。反之,如果减去用益权遗赠土地,受遗赠人享有虚空所有权;而继承人享有用益权。同样,可遗赠一人用益权,遗赠另一人减去了用益权的土地……

古典法时期,“用益权人”(usufructuarius)对应于用益物的所有主(dominus proprietas)。⑲派生出用益权的所有权名为“虚空所有权”(nuda proprietas),指称一种对物不享有任何实际支配能力,仅仅为名义上享有归属,随后被法典化运动所选中。⑳法学家将用益权发展为独立的用益物权类型,抽空了所有权的大多数权能,独享“小所有权”或“部分所有权”(pars dominii)的地位,成为一种强大的全面利用他人财产的经济和法律工具。㉑罗马法学家甚至认为,用益权人与虚空所有权人对用益物构成一种共有关系(pars rei)。㉒正是为了保护虚空所有权人对物的归属名义,产生了用益权人负担的一系列义务,例如维持物的用途和良好状态、必要时对物维修和保养,而真正的所有权人没有上述义务。用益权消灭后,虚空所有权回复到完满的对物享有完全支配权的所有权状态(I.2,4,4)。

后古典法时期,由于帝国东方各行省的民众法对罗马法的影响和污染,法律的庸俗化使罗马法退化为非科学水平的“世俗法”,古典法精细的定义和思维方式被抛弃,许多概念区分不复存在。在君士坦丁时期,用益权被直接视为内容受限制的所有权,逐渐融入这一时期的广义所有权概念中。㉓优士丁尼法重塑法学家阶层,回归古典法传统,重新厘清了所有权与用益权的对立关系。㉔中世纪以降,从共同法到法典化,罗马古典法中用益权的基本特征和权利内容在相当程度上得以维持。

近代德国民法理论在继受罗马法时,用益权属于人役权,同时规定了限制人役权。用益权人对标的物享有全面的使用和收益权,而限制人役权系对供役不动产为特定目的之使用,权利人只能就“个别关系”行使权能,与用益权的全面利用有别,故有限制人役权之称。进而,对于权利有需求者,可选择限制人役权模式,对标的物进行个别关系的利用,而保留所有权人的利用可能性;也可选择用益权模式,对标的物全面利用,排除虚空所有权人对用益物的利用可能性。㉕

-

用益权的内容非常广泛,赋予特定人对用益物以不改变其实体的任何方式加以使用并收取孳息的权利。只是通过消极方式对用益权设置了一些限制,其中最重要的表现在保罗对用益权所下的定义中,该定义后被优士丁尼《法学阶梯》(I.2.4pr.)所采用,即权利的行使必须要“保持物的本质”(salva rerum substantia)。㉖

D.7,1,1 用益权乃在保持物的本质情况下对他人之物使用和收益的权利。

法学家在《学说汇纂》第7卷各原始片段中,为树木、房屋、土地、奴隶等划定使用与收益的范围。为了防止用益权人对物的滥用,法学家们对何为“保持物的本质”,主要采用了两种限制模式:㉗

第一种限制模式较为严格,以不影响物的外形为限,如禁止加高房屋、改变内部格局或增加门和窗户。禁止任何导致用益物超出正常磨损或折旧范围的贬值,也不允许导致用益物价值增加的改良(D.7,8,23),因为内拉蒂说对物的改良与把物保持良好状态是两件不同的事(D.7,1,44)。

第二种限制模式放宽为以不改变物的社会经济用途为限,要求用益权人必须按照原所有权人的行使方式来使用收益。㉘例如住宅只能居住而不能用作驿站出租(D.7,1,13,8)。乌尔比安在说明针对奴隶设立的用益权内容时更加形象地比喻道:

D.7,1,15,1 如果遗赠的用益权标的是奴隶,用益权人不可以滥加使用,而必须是按其条件和种类加以收益;如果用益权人将一个抄写员送到农田,强迫他背筐拉石,让一个音乐家去做家务或让一个受过角斗训练的人去清扫露天厕所,那么,人们就必须将此视作对用益权的滥用。

第二种限制模式下,权利人的权限范围更大。物的形态可以因为使用而有所磨损、折旧或改变,只要用益权人没有过错,或者说以符合物的经济用途进行了用益,则返还尚存的物即可。例如衣服的用益权被遗赠,在用益权终止后,若非恶意,返还破烂衣服便不承担责任(D.7,9,9,3)。优士丁尼时代对改良用益物的限制并不严格。㉙

-

所有权人不得妨碍用益权人行使权利,也不得在未经用益权人同意的情况下在用益物上设立役权,影响用益权的正常行使(D.7,1,15,7)。用益权人通过“用益权返还之诉”(vindicatio ususfructus)这一工具对抗所有权人以及任何无权占有用益物或阻碍用益权人享用用益物的第三人。㉚裁判官通过扩用方式,将保护占有的一系列令状扩展适用于保护用益权人对用益物的占有和收益,最初仅能向所有权人主张,到古典法时期已经可以向任何无权占有人提起(D.7,6,5,1)。㉛不过用益权人对用益物仅仅享有“自然占有”(possessio naturalis)即单纯持有的法律地位。㉜到了优士丁尼法中,所有的诉权可通过“确认役权之诉”(actio confessoria)进行保护,又被称之为“维护用益权之诉”(vindicatio ususfructus)。㉝

为了保护物之所有权人的利益,用益权人不得损毁用益物,否则构成私犯。用益权人承担的义务包括:用益物交付之前,向所有权人提供用益权保证;用益过程中,尽善良管理人注意义务(arbitrium boni viri)㉞,不得变更用益物的经济用途,承担维护用益物所必需的日常负担、必要费用以及一切与该物相关的义务,但不包括重大修缮费用;用益权消灭时,返还用益物尚存部分与附属物,若用益权以生命为期限,则用益权人死后由其继承人负责返还。㉟若发生严重的权利滥用,所有权人也可要求用益权人在期限届满之前归还用益物,归还时用益权人对因过错造成的损坏承担责任。

“用益权保证”(cautio usufructuaria)是罗马法中维护物之所有权人利益,由用益权人提供的一项担保。

D.7,9,1pr.如果一物的用益权遗赠给某人,那么,对裁判官来说似乎最合适的是受遗赠人提供两项担保:其一是担保他将依诚信之人的判断利用该用益物;其二是在用益权终止后将仍存在的用益物返还。

在用益权诞生初期,裁判官只要求用益权的受遗赠人提供保证,后来逐渐扩大至其他设立用益权的情形。自公元2世纪开始,用益权保证被视为用益权人当然应承担的法定义务,不得免除或以遗嘱或遗赠豁免,以免损害继承人或受赠人利益。㊱优士丁尼法中,人们可以为获得用益权保证而提起诉讼(D.7,9,7pr.)。用益权人拒绝提供用益权保证时,所有权人有权不交付用益物或索回已交付的物。㊲只有在父亲或再婚配偶的法定用益权中,以及为赠与人保留的用益权和设立为嫁资的用益权中,无需提供用益权保证。㊳现代民法也借鉴了用益权保证的内容标准,确立起用益权人与所有权人之间一系列法定债之关系。

实践中还存在类似于现代民法“处分不破租赁”的法效果,即虚空所有权人将用益物出卖,并不会对用益权人产生影响。例如,所有权人甲将房屋赠与乙用益,用益权人乙出租给承租人丙,年租金365银币,按使用天数支付租金。制度诞生初期,若乙于租约生效后第300日死亡,用益权消灭,甲不仅可以向丙收取剩余65天的租金,也可以自己未参与乙丙间租约为由逐出丙并收回房屋。实践中,承租人丙与用益权人乙订约时,为了确保租期未满前不会被剥夺使用房屋的权利,会明确以租约取得所有权人甲同意为停止条件,甲以要式口约方式承担遵守租约的义务。同理,当所有权人为先订有租约的房屋设立用益权时,也会要求用益权人保证遵守租约。这种口约相沿成习,以至于裁判官在没有特约的情形下,也承认用益权人订立的租约可拘束所有权人,反之亦然。㊴

-

用益权最常采用的设立方式是直接遗赠,即所有权人将用益权遗赠给继承人之外的第三人(D.7,1,7);反过来也可在保留用益权的条件下遗赠所有权,以便用益权能由继承人享有(D.7,1,6pr.)。用益权还可以通过生前行为设立㊵,这便是“用益权保留”(deductio ususfructus),表现为所有权人在向他人转让自己物品时,通过拟诉弃权(G.2,30)或要式买卖的方式保留对该物的用益权。㊶

G.2.33 人们可以采用以下方式通过要式买卖设立用益权:在转让所有权时可以扣除用益权。在这种情况下,用益权实际上并未被买卖,而是在对所有权进行要式买卖时被加以扣除,从而使得一人享有用益权,另一人享有所有权。

在家庭遗产或共同财产分割程序中,亦可以通过分配裁判(adiudicatio)方式,由法官裁决设立用益权,将所有权判给一人,而用益权判与另一人(D.7,1,6,1)。行省土地上的用益权还可通过简约、要式口约(G.2,31)或“容忍”(patientia)等多种方式设立(I.2,4,1; D.6,2,11,1)。㊷容忍通常表现为所有权人以默认形式准允他人享用该物并收取孳息。

除了当事人以生前意思或遗赠等方式设立的意定用益权以及法官裁决设立的裁判用益权,后古典法时期还出现了所谓的法定用益权,在相关条件具备时由法律直接设立,无需所有权人的意思,如家父对外来特有产的用益权、再婚配偶对再婚前所拥有的婚姻所得的用益权等。㊸

用益权可以由多人在同一物上设立,也可以仅在共有份额上设立(D.7,1,13,3)。㊹用益权的设立主体,在古典法之前仅限于自然人,古典法时期扩展到一些团体或共同体,例如将城镇作为用益权人。㊺赋予城镇等团体用益权时,如何处理用益权有期限这一难题?帕比尼安解释说,若承认用益权因不行使而消灭,就可以向团体遗赠用益权(D.31,66,7)。莫德斯丁则用迦太基城被罗马夷为平地例子进行了更直接的回应。㊻

D.7,4,21 如果一项用益权遗赠给了一个城市,而该城市被夷为平地,以至于不再成为一个城市,就如发生在迦太基那里的情况一样,那么,用益权也就因此而像用益权人死亡一样不复存在。

最终的处理方案是对团体享有用益权设立固定期限。优士丁尼参考长寿者的生命周期,最终通过对盖尤斯的原始文本进行添加,㊼将用益权保护期限为100年的方案(D.7,1,56)。

-

用益权作为人役权,专为特定人需求设立,供养目的造就了用益权高度的专属性与人身性,既不能转让,也不能继承(G.2,30)。㊽用益权买卖被视为债权性买卖,买受人并不取得用益权,只被允许在事实层面行使相关权利。㊾也就是说,用益权虽然不能让与,但用益权的行使是可以让与的,既可本人对用益物实现收益,亦可通过债权性合同让与他人收益,例如将物出租并收取租金(D.7,1,12,2)。优士丁尼《法学阶梯》对该问题的表达颇有争议:

I.2,5,1 ……使用权人享有的权利不可出售、出租或无偿授予任何他人;而享有用益权的人可以做所有这些事情。

对于该片段中提到的用益权人可转租用益权有争议,乌尔比安认为,用益权人转租的是用益物而非用益权。㊿虽然用益权因具有高度专属性而禁止转让和继承的原则被各国民法典普遍继受,但不能不认识到,从古代社会到现代社会的转变,给用益权制度的适用背景带来了根本性的变化。在现代经济生活中用益权不可移转的原则有很大局限性,近年来用益权被重视尤其基于税收的理由,用益权的遗赠从继承税角度看是较为有利的;通过先取继承的途径,所有权常常在生者之间就已转移,但通过用益权保留排除取得人利用的方式,规避后来产生的继承税。(51)

用益权本质上属于有期限的权利,最长仅以生命为限,最常见的消灭事由是权利人的死亡(D.7,4,3,3)。只有通过这种时间上的限制,负担人所有权被用益权侵蚀和抽空为虚空所有权才是可以忍受的。(52)若权利设立时已经确定终期或者解除条件,用益权因期限届至或条件成就而消灭。(53)在期限到来之前,权利人死亡或“人格减等”(capitis deminutio)也会导致权利提前消灭(D.7,4,1pr.)。(54)消灭事由还包括用益物灭失(I.2,4pr.;D.7,4,5,2)、用益物被抛弃、所有权与用益权混同(D.7,4,27)或变成其他物,如池塘干涸成为耕地(D.7,4,10,3)。优士丁尼总结为死亡、人格减等、滥用权利、混同以及灭失五大原因。

I.2,4,3 用益权消灭,或因用益权人死亡;或因两种人格减等;或因不以规定的方式在规定的期限内行使。所有这一切都是朕的敕令规定的。同样,如果用益权人把自己的用益权让与财产的所有权人;或相反,如果用益权人获得了物的所有权,这被称为混同,用益权消灭。除此之外,如果房屋因火灾烧毁,或也因地震或因其瑕疵而倒塌,用益权显然消灭,地基的用益权确实也不被负欠。

用益权不行使属于特殊消灭事由,在古典法时期,不行使权利的期间为动产一年、不动产两年。(55)但优士丁尼在公元531年通过一项谕令宣布(C.3,34,13),“我们不允许用益权在如此短的时间内就被丧失掉,因而将其丧失时间定为十年或二十年。如当事人居住在同一省即在场者,役权因在十年内不行使而消灭;若当事人非居住于同一省即不在场者,役权因在二十年内未行使而消灭。”

-

在人役权的理想序列中,用益权与虚空所有权对应出现,包含使用与收益等各种广泛的权能;使用权派生自用益权的使用权能,排除了收益权能;居住权则是在房屋这一特殊客体上设立的使用权。使用权与居住权以用益权为蓝本,权能范围递减,而人身专属性递增,(56)逻辑上泾渭分明。但是历史实情并非如此,出于解决现实生活问题的需要,关于使用权人是否可以收取孳息,以及居住权人是否可以出租房屋的争论,导致三种权利的边界晦暗不清。

使用权的原初含义仅限于使用而不能收益,因此需排除权利人对孳息的收取(I.2,5,4),乌尔比安对此做过明确阐释:

D.7,8,2pr.如果一物的使用权遗留给了某人,使用权人可以使用该物,但却不可从中获取孳息。

古典法时期的法学家们在界分用益权与使用权时,清晰展示了一个物上的权利如何随着权能的精确细化而独立出新的物权类型。为了使物上的权利状态与实际状态相一致,防止权利称谓与具体的利益状态相脱节,法学家会在理论层面厘清各种权能结构的差异,创设新的权利类型,与当事人的具体利益状态相吻合。乌尔比安在下述片段文本中对用益权与使用权的边界做了清晰划分:

D.7,8,14,1 ……在收益权中必然包含着使用的权能,但在使用权中却可以不包含收益权能。没有使用就不能收益,但没有收益却照样可以使用。因此,如果给某人遗赠的收益权中保留了使用权能,那么如彭波尼所说,这种遗赠是无效的。如果在一项用益权遗赠中只是撤销了收益权能,被视为设定了一项使用权。但是如果在一项用益权遗赠中撤销了使用权能,则阿里斯多认为该撤销无效。

D.7,8,14,2 如果一个得到使用权遗赠的人又被遗赠了收益权,则按彭波尼的看法,该使用权与收益权合并。如果遗赠给你的是使用权,遗赠给我的是收益权,而我们在使用时发生争议,则我独享用益权。

-

但是在《学说汇纂》第7卷其他章节中,法学家们却通过一系列存在争议的个案,逐渐承认了使用权人对物的利用方式既包括直接使用,也包括为了权利人自己需要而适度收取孳息,(57)例如针对一群牲畜的使用权包括使用羊奶(D.7,8,12,2)。从原始文献中还可以发现,赋予使用权人收取孳息权能是基于现实需求,即解决遗嘱或遗赠的效力问题。

D.7,8,22pr.当年在许多人被遗赠了森林的使用权时,先皇帝哈德良决定,收益权也同时被遗赠。因为如果不允许受遗赠人砍柴、卖柴,就像用益权人可以做的那样,否则他们从这种遗赠中就一无所获。

随着人们普遍承认了使用权人同样享有孳息收取的权能,用益权与使用权的理想边界被打破。若皆可收取孳息,对两种权利应如何区分?D.7,8,12,1这一私法史上因是否添加问题而饱受争议的文本(58),对此进行了说明:

D.7,8,12,1 对于被遗赠了土地使用权的人,除了居住权外,还有去散步、骑马、坐车及乘轿的权能。萨宾和卡修斯的理论是,他还享有每日所需的木材、鲜花、水果、蔬菜及水源等,但不得从中获利,只能为个人使用而不得滥用。奈尔瓦也是如此认为并且补充道,权利人还可以使用秸秆和柴枝,但不包括板材、油、谷物或田里的果实。萨宾、卡修斯、拉贝奥和普罗库勒同意这一看法并进一步补充说,对该块土地上的出产物,使用权人还可因他及其家庭的生计需要而加以使用。尤文图斯甚至还认为他可为了招待客人和娱乐而使用这些东西,因为对于使用权人,人们应给他以相应于其身份的且还要略为慷慨一些的使用范围……

该片段中,乌尔比安认为使用权人可以有限度地收取孳息,并对孳息收取范围进行了三项限制(59):主体范围限于使用权人及其家人和宴客;使用目的限于“仅供个人使用不得滥用”以及“为家庭生计需要”(60);使用地点限于村舍中。优士丁尼《法学阶梯》(I.2,5,1)把孳息收取标准限于“为日常用度使用”。《学说汇纂》中还有片段对收取孳息规定了不超过一年的时限(D.7,8,15pr.)。分析结论为,用益权与使用权的区别,从“收不收取孳息”转变为“收取多少孳息”的量的差别,用格罗索的话说,罗马人创设使用权本是强调利用有别于收益,而在拜占庭学者那里却转化为一个无足轻重的数量问题。(61)

允许使用权人收取孳息之后,使用权的功能逐渐被定性为不给所有权带来过重负担的“小用益权”角色。用益权完全掏空了所有权的经济内容,使之沦为一个虚空所有权;而在使用权中,权利人仅仅获取满足生活需求的孳息,所有权人仍然可以留存剩余部分的孳息。(62)因此弗伦丁认为,在同一个物上,可以同时设立所有权、使用权以及“不包含使用的用益权”(fructus sine usu):

D.7,1,42 如果在同一物上为一个人遗赠了使用权,而为另一个人设定了收益权,那么,收益权人可以取得使用权人不享有的部分收益,而为了收益的目的,收益权人亦可具有使用权能。

不包含使用的用益权与其说是一种被实践所接受的制度,不如说是一种学理上的概念。(63)针对使用权孳息收取的限制,在优士丁尼法中被进一步淡化。法学家视使用权为用益权的一种变形,各方面皆以用益权为范本,并类推适用为用益权制定的规则(D.7,8,1,1)。不过同一物的使用权不能分割设立,保罗对此解释道,“一项使用权的一部分不能遗赠,因为收取孳息可以部分地实现,使用则不然”(D.7,8,19)。

-

直到优士丁尼法,居住权才被明确纳入人役权范畴。在尚未成为独立的物权类型之前,居住的权利作为真实社会中常态化的生活需求于日常语言中频繁使用,被视为介于习俗与法律之间的事实权利状态。对于这种居住需求,常见两种表达方式,第一种是立遗嘱人直接说把房屋的“居住权”遗赠给他人。问题在于居住权还不是正式法律术语和制度的时候,该遗赠是否具有效力?这一问题类似于现代法上违反物权法定原则而自创的物权是何效力?帕比尼安认为有效,并等同于既有的使用权:

D.7,8,10pr.问题是:居住权遗赠与使用权遗赠是否相同?帕比尼安在《问题集》第18卷承认居住权遗赠同使用权遗赠的效力几乎是一样的。因此居住权的受遗赠人最终不能将居住权赠与他人,但他可以允许使用权人也同意的那些人居住。居住权不能继承,也不因未行使或人格减等而消灭。

第二种情况也是由于民众并不精通法学术语,常常会借助用益权或使用权的字眼来表达居住需求,例如“以居住为目的的用益权”或“以居住为目的的使用权”(usus fructus habitandi causa),由此引发古典法中居住权性质上属于用益权抑或使用权的争议:(64)

D.7,8,10,2 如果遗赠表示为,遗赠给他“以居住为目的的用益权”,那么应考虑的是:他只享有居住权抑或还享有用益权?普罗库勒和内拉蒂认为仅居住权被遗赠。这是正确的。当然,若立遗嘱人明确表示“遗赠一项以居住为目的的使用权”,那么无疑是指使用权了。

乌尔比安在该片段中提到的两位法学家普罗库鲁斯和内拉蒂的见解是,“以居住为目的的使用权”就是使用权;而“以居住为目的用益权”如何理解需考虑遗嘱目的,“以居住为目的”表明遗嘱人所要设立的只是一个满足居住需求的权利,类推适用使用权规则即可,因此应解释为使用权从而不能出租。如果权利人出租房屋,则不能提起用益权确认之诉。而安东尼王朝时期的法学家马尔切勒更侧重于尊重文义本身,因此“以居住为目的的用益权”应优先被解释为用益权并适用相关规则,如房屋可以被出租。(65)

-

古典法时期的法学家们根据各自立场对居住权利采用了不同的解释方式,帝国各行省也存在与居住相关的不同习俗,导致不同地域、不同个案中居住权的性质、效力、存续时间等各异的混乱局面,经由立法统一居住权规则的必要性日增。为了平息涉及居住权的各种争议,公元530年,可能是基于希腊等东方行省的相关制度,(66)优士丁尼颁布针对居住权的谕令,记载于优士丁尼《法典》与《法学阶梯》:

I.2,5,5 如果对某人遗赠或以某种方式设立了居住权,人们既不认为它是使用权,也不认为它是用益权,而是一种专门的权利。对享有居住权的人,为了事物的功利,根据马尔切拉的意见发布了朕的决定,朕允许他们不仅自己在房屋中过活,而且也可将之租给他人。

C.3,33,13pr.优士丁尼皇帝致大区长官尤里安 如果遗赠了房子的居住权,这种居住的权利属于使用权还是用益权?或者是一种特别的权利?古代法学家对此有疑问。接受居住权遗赠的人可否出租房屋?或请求确认对房屋的所有权?为了平息争议,朕以此简洁的意见消除法学家对居住权的一切疑问和争议。

在本谕令中,优士丁尼再次重申了房屋上设立的用益权和居住权是两种不同的权利(C.3,33,13,2),并且居住权的内容范围不得大于用益权(C.3,33,13,3)。出于允许使用权人有限度收取孳息的相同动机与实用目的,优士丁尼也赋予了居住权人(habitator)出租房屋的权利:

C.3,33,13,1 若一个人将居住权遗赠,我们认为最人道的做法是允许受遗赠人出租房屋,因为受遗赠人自己使用它与将其出租给他人以获取租金并无区别。

《法学阶梯》(I.2,5,5)也予以明确记载。同样出于现实需求,享有居住权利的人除了居住权本人外,范围扩大到居住权人的配偶和近亲属,以及客人和奴隶:(67)

D.7,8,4,1 库伊特·穆齐最先承认,如果一栋房屋的使用权被遗赠给一个妇人,那么当她想使用该房屋时她可以同丈夫一起住在那里以保持婚姻关系,因为人们从不怀疑妻子可以同丈夫住在一起。不管怎么说,如果房屋的使用权被遗赠给一个寡妇而她在获得使用权后再婚,她可以和丈夫一起住在那里吗?正如彭波尼在《论萨宾》第5卷、帕比尼安在《论问题》第19卷所说,她再婚后可以和丈夫一起住在那里,彭波尼还进一步说道,她还可以同其公公一起住在那里。

I.2,5,2 对房屋享有使用权的人,仍被认为仅有权本人居住,他不能将这一权利转让给他人。允许他接纳客人的意见,似乎是勉强地接受的。他也享有与其妻子、卑亲属,同样,其解放自由人以及与其他像奴隶一样使用的自由人一起居住的权利。相应的,如果房子的使用权属于妇女,允许她与丈夫一起居住。

使用权与居住权的内容、设立与消灭等具体构造,在没有特别说明时,准用用益权规则。(68)居住权通常被认为终身享有(D.7,8,10,3),权利人死亡也会导致权利消灭。但在消灭事由上,居住权不同于用益权,并不因人格减等或不使用而消灭。(69)莫德斯丁解释道,居住权能够在人格减等中得以保留的原因,在于它的性质是一种社会事实,而不是权利(D.4,5,10)。不过该片段先于优士丁尼颁布居住权谕令,反映的仅仅是居住权成为独立的人役权类型之前的情况。对于居住权,现代民法接受了优士丁尼法的处理方式,把它规定为一种独立的他物权形式,但在出租问题上,都选择了内拉蒂和普罗库鲁斯的主张,规定了居住权人不能将房屋出租。(70)

-

罗马法中各项他物权诞生于不同阶段,相互共存、相互替代或先后消亡,在优士丁尼法上,地役权、人役权、地上权及永佃权等架构起用益性质的“他物权”框架。人役权主要包括用益权、使用权和居住权,用益权诞生最早,使用权与居住权衍生自用益权,在房屋为客体时,三者的权利内容非常相近。

用益权是一种权利分化的工具,在古典法中与所有权对应使用,成为强大的全面利用他人财产的经济和法律手段,派生出用益权的所有权名为虚空所有权。用益权作为用益物权,理论上要求在客体中排除消耗物,但罗马法更着重制度的功能而非形式逻辑,由于用益权起源于与遗产继承相关的提供生活扶助的社会需求,遵循“有利于遗孀利益”的原则以及保护婚生子女的利益,罗马法允许针对死者财产中一切物品设立用益权,维持了由遗孀和孩子所组成的家庭共同体对财产的共同使用和收益。这样的制度安排下,根本没有必要在用益权客体中排除消耗物。法学家们为此创设了“准用益权”以调和理论与实践的矛盾。供养目的造就了用益权高度的人身专属性,不能转让也不能继承。用益权的内容非常广泛,但权利的行使必须要“保持物的本质”,以不改变物的社会经济用途为限。

人役权序列中,使用权与居住权以用益权为蓝本,权能范围递减而人身专属性递增,逻辑上泾渭分明。使用权与用益权的理想边界,以能否收取孳息作为质的区别。但是出于现实需要,罗马法学家们通过个案逐渐承认了使用权人收取孳息的权利,但对收取孳息的主体、地点以及使用目的进行了限制,标准限于“为日常用度使用”。用益权与使用权的现实边界,转变为收取多少孳息的量的差别。使用权的功能逐渐被定性为不给所有权带来过重负担的“小用益权”角色。

居住权在尚未成为独立的物权类型之前,作为真实社会中常态化的生活需求,被视为介于习俗与法律之间的事实权利状态。当事人针对居住权的约定,或者被等同于使用权,或者被解释为用益权,体现了文义解释、目的解释、类推等方法的运用。优士丁尼颁布居住权谕令,使居住权独立于用益权和使用权,并赋予了居住权人出租房屋的权利。这一过程并非理论推演的结果,而是满足现实生活需求的产物。优士丁尼发布居住权谕令完美体现了萨维尼所言的民事立法具有的双重目标,即对争议问题作出决断,以及将古老的习惯实定法化。(71)

我国《物权法》在本文的论题上存在全面的制度缺位。虽然第117条中规定用益物权的客体是他人所有的不动产或者动产,但无论是建设用地使用权、宅基地使用权、土地承包经营权还是地役权,都仅仅涉及不动产的利用关系,缺乏针对动产的一般性利用工具;而且建设用地使用权与宅基地使用权对应的是传统民法上的地上权,解决的是他人土地上建造房屋的需求,土地承包经营权对应传统民法上的永佃权,解决的是他人土地上耕作的需求,缺乏针对现存不动产的一般性利用工具;地役权是为特定不动产利益而利用他人不动产的权利,缺乏针对特定人利益而利用他人之物的权利工具。

在所有权中心主义观念与物权法定原则紧箍咒的合力下,“所有权—他物权”体系呈现出权利类型供给不足以及权能受限的结构缺陷,在灵活性方面可谓先天不足。人们对于他人之物的全面利用的现实需求无法得到正常满足,只能以增加社会与体系成本的方式采取变通手段,例如通过立法政策将租赁权这一债法工具赋予一定程度上物权化的公示和对抗效力;或者导致实践中普遍运用的解决方案无法与理论兼容,例如地下油气管道设施、轨道交通设施、电网工程等土地空间利用中设立不存在需役地的所谓地役权;或者人为导致了法体系内部的混乱以及规范适用的复杂性,例如夫妻共同遗嘱与后位继承中,因用益权方案的缺失而催生如何避免前位继承人损害后位继承人利益的难题。

我国正在编纂的民法典物权编中以共计六条的容量,增设了居住权制度,为人役权引入民法典开了一扇窗口,值得肯定。罗马法上以用益权为蓝本的人役权虽然诞生初期主要满足于家庭供养目的等生存保障功能,因而具有很强的人身专属性,却逐渐演变成为一种可以掏空所有权内容的权利分化工具,资源配置成为了最重要的规范目的。而我国的立法者在居住权的具体内容方面,仍然强调的是权利的人身与社会保障属性,例如只满足“生活居住的需要”“无偿设立”“不得转让、继承”“不得出租”等等,比罗马法上的居住权都更为严苛,严重制约了居住权的适用范围以及在国家治理、社会资源最大化利用等领域的功能价值。

罗马法的经验表明,法首先通过习俗和民族信念,然后才通过法学产生,现实生活需求本身,而非立法者的任意抑或理论逻辑体系,才是法演化的内在的、无声的力量。(72) 立法应更重视制度功能的完善,而不仅仅是理论逻辑的自洽,更不应该抱守物权法定的教条而无视人们生活需求的变化。民法典中除了居住权之外,应当全面增设罗马法传统中以用益权为代表的人役权制度,将法定人役权中体现生存保障功能与人身专属性的内容,交由婚姻继承编与社会保障法等特别法予以规制;在物权编中为使用和收益他人之物提供一般性的物权工具,基于用益物权的定位对意定人役权进行现代更新,涤除人身专属性内容,发挥其权益分割的经济功能。

从用益权到居住权:罗马法人役权的流变史

- 网络出版日期: 2019-07-01

摘要: 罗马法中人役权包括用益权、使用权和居住权。用益权是一种权利分化工具,与虚空所有权对应使用,起源于与遗产继承相关的提供生活扶助的社会需求,允许针对死者财产中一切物品设立用益权,未在用益权客体中排除消耗物,并由此创设了准用益权以调和理论与实践的矛盾。使用权与居住权以用益权为蓝本,权能范围递减。使用权与用益权的理想边界是使用权人不能收取孳息这一质的区别,但现实边界转变为收取多少孳息的量的差别。作为真实生活需求的居住权被等同于使用权或被解释为用益权,优士丁尼颁布居住权谕令使居住权独立化,并赋予了居住权人出租房屋的权利。三种权利的演进过程并非理论推演的结果,而是满足现实生活需求的产物,体现了罗马法更重视制度功能而非形式逻辑的底色。

English Abstract

From Ususfructus to Habitatio: The Evolution History of Servitutes Personarum in Roman Law

- Available Online: 2019-07-01

-

Keywords:

- Ususfructus /

- Habitatio /

- Servitutes Personarum /

- Usus /

Abstract: Servitutes Personarum in Roman Law includes ususfructus、usus、habitatio. Ususfructus, a kind of instrument of rights division, is a concept which is opposite to the notion of proprietas and derives from the social need to provide life assistance by way of the inheritance. It is allowed to set ususfructus in terms of all the property which belong to the dead, which doesn’t exclude consumable objects. What’s more, quasi-ususfructus is established to resolve the contradiction between the theory and the practice. Usus and Habitatio, whose power gradually decline, are based on ususfructus. The ideal difference between usus and ususfructus is that the users can’t acquire the fruits. However, the realistic gap lies in the amount when the users get the fruits. With habitatio that meets the actual life need equal to usus or ususfructus, Justinian issues the decree to make habitatio independent and equip the dwellers with right to rent the house out. The three kinds of rights aren’t the result of the theoretical deduction but the outcome of the realistic life, reflecting that the Roman Law would rather attach importance to the function of the system rather than the formal logic.