-

党的十九大报告指出,让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会,并提出扶贫同扶志、扶智相结合,深入实施东西部扶贫协作,重点攻克深度贫困地区脱贫任务,确保到2020年中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫①。2018年1月,教育部、国务院扶贫办和国家语委联合发布了《推普脱贫攻坚行动计划(2018—2020年)》的通知,其主要目的是推广普通话,提高通用语言的能力,实现脱贫。针对党中央和国务院部委的纲领性文件,我们认为,语言扶贫可能而且应该成为扶贫、减贫的重要举措。提高语言能力,增加人力资本,可以实现扶贫同扶智、扶志的紧密结合,尤其对于少数民族地区经济发展、务工人员融入城市具有重要的意义。新中国成立以来,语言扶贫取得的成就瞩目:简化字、汉语拼音方案及普通话的推行有效地降低了文盲率,降低了交易成本,促进了要素的流动、市场的统一和经济的发展。截至2019年,普通话在全国范围内普及率接近80%,识字人口使用规范汉字的比例超过95%,文盲率从新中国成立之初的80%以上降至4%以下。②同时帮助少数民族创制文字,减少区域语言障碍,促进了区域经济的发展。

综上,语言资源转化为生产力的优势明显,助推扶贫、减贫的意义重大。本文从经济学的视角诠释语言扶贫何以可能,何以可为,何以为之,提出语言扶贫的理论逻辑,梳理经验支持,推演语言扶贫的实现路径。

-

总体来说,语言扶贫主要是开发、利用语言资源,制定、优化语言制度,提升国民语言能力,从而促进经济增长和提高人均产出,实现减贫、脱贫的过程。可以分为两个层次。从微观层次来讲,语言扶贫主要是通过提高语言能力,增加人力资本容量,提高个体收入。一般来说,微观意义的语言扶贫是个体主动习得语言的过程,例如参加语言教育培训,外贸企业面向员工的语言能力培训等等。从宏观层次上讲,语言扶贫应该是开发语言资源,优化语言制度,传播并提高民族语言的通用度,使其成为经济增长的支撑点。我们认为,宏观意义的语言扶贫是依靠政府机制和市场机制推动减贫的过程。

-

语言之所以能够扶贫,是因为语言的多种属性。早在1965年,马尔沙克(Jacob Marschak)就阐释了语言的经济和价值属性,认为语言是和其他资源一样,即价值、效用、费用和收益③。因此,语言资源应该成为经济学研究对象,并且我们认为语言资源是稀缺的。这是因为相对于少数民族和其他民族的人来说,通用语言和本民族语言资源是稀缺的。优化配置语言资源可以获取更多的语言红利。正是语言的资源和价值特性,才使语言扶贫进入经济学家的研究视野。研究语言扶贫应该理清语言扶贫的内在的经济学逻辑,为扶贫工作的有效开展提供理论基础。具体来讲,主要有以下三个方面。

首先,语言能力的人力资本属性。语言能力是一种人力资本。这是因为语言能力满足人身依附性、投资性和产出性的三个特点④。除以上三个特点外,语言人力资本还具有自我强化、自我丰富,并且不容易贬损(只要交流,亦可获益)等特点。语言能力是一种人力资本,这是语言最重要的属性,也是人之所以成为人的重要原因。作为人力资本的语言,其扶贫的理论逻辑主要体现在两个方面。其一,按照内生经济增长理论,人力资本是经济增长的源泉。语言能力是一种人力资本,自然是促进经济增长的因素。这里的语言能力应该是指国民的语言能力,是一个宏观指标,可以量化的指标有通用语言的普及率和熟练度,国民的英语水平等。其二,二语以至多语习得或者某种语言熟练度的提高都可以提升人力资本,很可能提高个体的微观收入。其机制有:(1)网络外部性效应。提高语言能力尤其是通用语能力,可以通过网络外部性增加收入,即通用语言使用人数越多,所获得的收益就越大。(2)自我强化效应。个体的语言能力可以通过“干中学”(Learning By Doing)自我强化,进一步提高人力资本。(3)互补效应。通常认为语言能力包括听说读写四种能力。语言单项能力之间存在互补性,对收入的促进作用亦呈现协同性。(4)代际正外部效应。个体还可通过代际效应提高下一代的语言能力,即父母掌握并熟练使用通用语言,对下一代通用语言能力的提高具有重要的意义。

其次,语言的产业属性。语言的产业属性,决定了语言能够形成一个产业,而且构建和发展语言产业可以获取更多的语言红利。从广义上讲,任何一种语言都可以形成产业,或者采取产业化的方式来开发、推广、利用。当今作为主流语言的英语已在全球形成了重要的产业。英语培训产业、英语科技产业等已经为英美国家带来语言红利。语言产业促进经济增长主要表现在以下方面:(1)语言产业应该归属于第三产业,其产值是GDP的重要组成部分,更重要的是发展语言产业可以形成绿色、生态的GDP。(2)语言产业能够通过增加就业岗位,提高语言能力(语言培训产业),形成语言产业链(规模效应)等间接促进经济增长。例如:书法产业的发展为各种工艺品(木器、瓷器)行业带了商机;一些以少数民族语言表征的剧种文化和古籍的产业化经营,可以促进少数民族经济发展。(3)从长期来看,构建和发展汉语言产业可以提高语言通用度,促进汉语言文化的推广。这不仅有助于解决国际贸易纷争,更便于在国际事务处理中提高效率,减少成本。

最后,语言的制度属性。现代语言学之父索绪尔最早阐述了语言是一种制度,更是一种社会制度⑤。语言成为制度可以表现在两个层面:(1)语言本身就是一种制度,更准确地是一种非正式制度。良好的语言规划或者语言政策有助于提高交易效率,促进经济发展。例如 “书同文”制度有效地降低了交易成本,促进了政治统一和经济增长。20世纪50年代统一实行简化字等语言文字制度,降低了习得成本,降低了文盲率,减少了交际障碍,促进了经济的发展。英美国家移民准入英语考试政策则有助于提高移民收入水平,实质上是一种扶贫。(2)从更深层次的意义讲,语言构建了制度。如韦森所述:“道德和制度内在于语言之中,语言(能力)使人成为人,语言使得人类社会有了制度(因为语言‘编织’‘构筑’并‘构成’了制度)。”⑥按照这一命题,语言促进经济增长的逻辑就较为明显:如果语言能够构建好的制度,包括制度设计和实施中的语言精确解释,则制度能够促进经济增长。

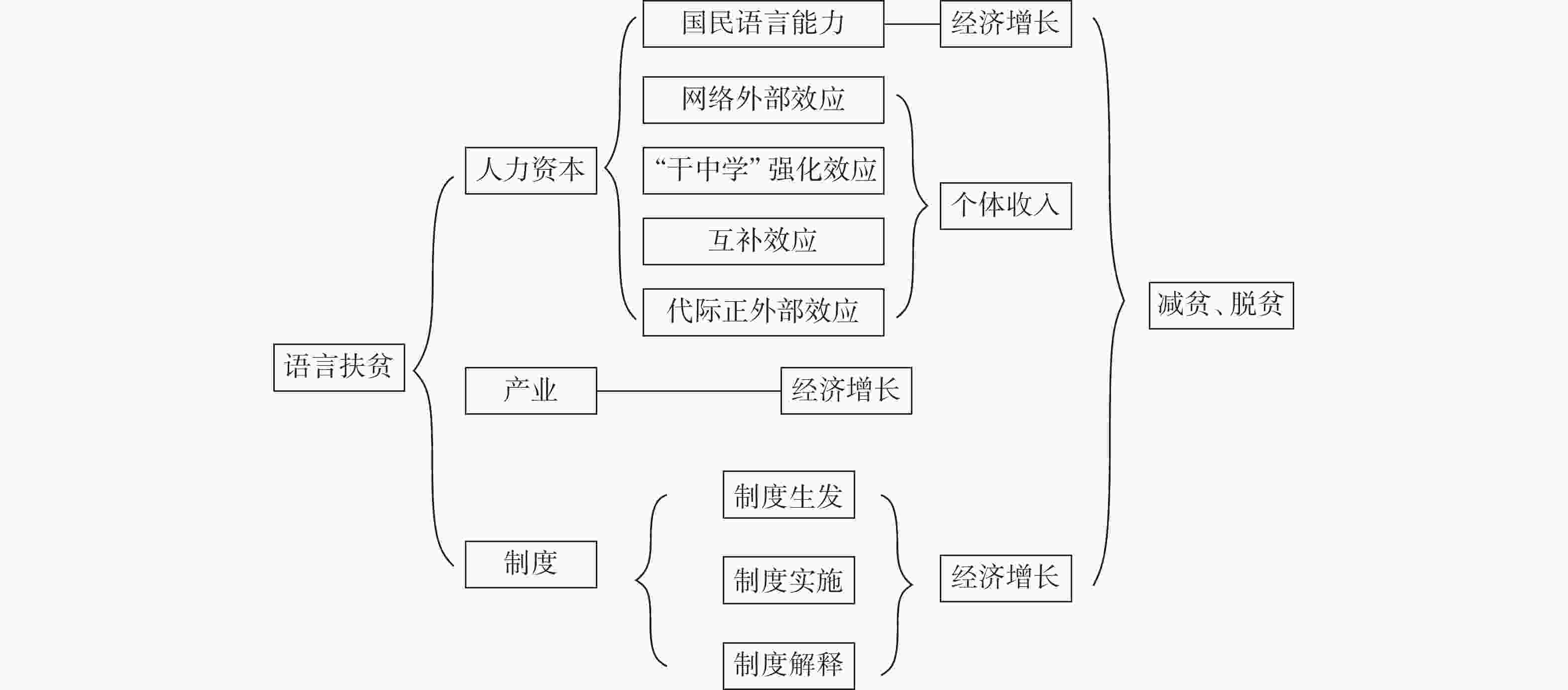

如前文所述,以上三种属性是紧密联系在一起的。首先,语言人力资本属性主要从微观层次提高个体收入,而语言产业则是从宏观角度促进经济增长和提高人均收入的。当然这两种属性又存在一定的融合。语言培训产业有助于提高人力资本,而语言人力资本增加和语言科技进步很大程度上促进语言产业的发展。例如,语言APP软件开发可以有效地降低语言习得成本,促进语言传播和语言产业的发展。总体来说,语言人力资本和语言产业内生于经济发展之中,是经济发展不可或缺的要素。其次,除了直接作用于经济增长,良好的语言制度安排有助于提高国民语言能力和发展语言产业。例如,推广普通话政策,语言文字产品版权保护政策等都是获取语言红利的制度保障。换言之,语言能力、语言产业和语言制度对经济发展产生协同效应。我们可以通过图1来说明语言扶贫的理论逻辑。

此外,需要强调的是,语言扶贫具有独特优势。

首先,语言扶贫通过扶智,产生规模效益。按照拉齐尔(Lazear)的模型,少数民族的人倾向学习大语种语言主要原因是能够获得规模收益。⑦就中国来讲,少数民族的人一旦学会普通话,就可以与广大的普通话语群交流,获得规模收益,提高收入水平。其次,语言可以和教育产生协同效应。这是因为,语言能力(包括二语)主要是通过学校教育完成。开发、利用教育资源也是在提升语言能力的过程。一般来说,受教育的个体,进行二语投资和习得相对于未受教育的人更具有效率。另外,语言扶贫是绿色、生态扶贫。语言能力的提高主要是通过语言教育、语言培训、语言科技等手段完成,这些行业都是低碳的。语言产业亦可创造绿色GDP,正如李宇明所述,语言产业是绿色产业,智慧产业,几乎不耗费自然资源,而且很多都跟高新文化、高新技术有关。⑧更为重要的是语言扶贫具有持久性,可以实现真脱贫、脱真贫。这是因为作为人力资本的语言能力具有人身依附性。一旦熟练掌握某种语言,该能力不但不会丧失,反而由于频繁使用而得到强化。此外,提高个体语言能力可以影响二代的语言能力,即前文的代际正外部效应。布莱克利和陈(Bleakley and Chin)认为,父母作为移民第一代的英语水平对孩子的英语能力有显著的影响。⑨从这个意义来讲,语言扶贫不仅是持久脱贫,更是永久脱贫。⑩

综上,从经济学的意义来讲,语言扶贫具有内在的理论逻辑,而且扶志、扶智的优势明显,可以脱贫而不返贫,应该把语言扶贫作为减贫、脱贫的重要策略。

-

语言扶贫的理论逻辑需要经验论证和数据支持。如前文所述,语言扶贫主要是通过提高人力资本、发展语言产业、优化语言规划等促进经济增长和增加人均产出的,因此,关于语言人力资本与收入的相关性、语言产业对经济发展贡献度、语言制度与经济增长等前瞻性研究,都可以为语言扶贫提供经验证据。作为人力资本的语言对收入的研究既可以见诸移民经济学文献,也有相关的直观数据。第一,语言能力与收入存在着正相关性:主要论证了通用语能力、外语水平以及多语能力与收入的关系。奇斯威克和米勒(Barry R. Chiswick and Paul W.Miller)在多篇文献已验证移民的语言水平对收入产生正影响。⑪Adsera and Pytlikova认为,目的国语言熟练度在移民人力资本转化中起着重要的作用,有助于降低搜寻成本,并且提高在目的国的成功率。⑫刘泉认为,中国城市劳动力市场中外语熟练度对个体工资有很高的溢价效应。⑬除了语言能力和收入正向关系外,更细致的研究主要表现在语言通过互补效应和网络效应等影响收入。所谓互补效应可以分为语言能力之间的互补(听说读写)和语言能力与其他能力的互补。奇斯威克认为,英语读的技能大于说的技能对收入的影响。⑭同时他认为语言能力强化了其他人力资本对收入的作用。⑮达斯曼和范博瑞(Dustmann and Fabbri)认为,移民语言能力增加匹配就业的概率。实证结果显示:主要语言的读(reading)写(writing)能力更容易获得工作。⑯瑞士经济学家弗朗索瓦·格林(F. Grin)跟踪研究了瑞士的情况,得出结论:“国民的多语能力有助于瑞士创造更多经济价值。”瑞士的语言对经济的贡献度达10%。⑰陈媛媛总结普通话或者通用语言对劳动者收入影响主要表现在三个方面:就业匹配、工作效率以及社会网络。⑱此外,语言能力与劳动力市场就业歧视密切相关。Gao and Smyth认为,说标准的普通话可以减少雇主对就业者的歧视。⑲第二,语言能力尤其是二语习得的影响因素。依靠语言扶贫,需要提高语言能力,语言熟练度则是衡量语言能力重要指标。该项研究不仅可以提供经验支持,更主要的可以为语言扶贫提供政策启示。奈普特(Elissa Newport)认为,人们越年轻,越容易二语习得。⑳奇斯威克和米勒等认为,语言熟练度与教育水平、居住目的地时间、与当地居民的接触时间等变量成正比,与移民者年龄成反比。㉑布莱克利和陈用移民年龄作为工具变量,认为越年轻移民可能更为容易获得某种语言的读写技能。㉒以上研究均证实了移民年龄和语言能力反向相关,即存在关键期假说(Critical Period Hypothesis)。㉓另外,语种差异一般与语言能力反相关。学界一般用语言距离衡量语言差异。奇斯威克实证语言距离对语言的熟练度具有重要的影响。㉔斯汀和奥奇(Isphording and Otten)使用编辑距离法测度语言距离,同样得出语言距离对语言熟练度有反向影响。㉕综上,关键期假说和语言距离的实证研究,对在少数民族地区推广普通话具有重要的意义。第三,直观数据证实了语言能力与收入的相关性。《经济学人》数据显示,懂超过一门语言的工人一生可以多赚67000美元,按照较高水平估计,拥有双语能力的人可以因为他们的语言能力多获得128000美元。㉖

伴随着全球化和互联网的发展,人们交流的频繁,语言产业发展速度越来越迅猛,推动经济发展的作用越来越明显,尤其是当前“一带一路”倡议的再推进,语言服务更为重要,因此,构建和发展语言产业对扶贫具有重要的意义。我们可以通过相关数据来说明。美国著名的语言行业调查机构卡门森斯顾问公司统计:2010年全球外包语言服务市场产值为263.27亿美元,增长幅度为13.15%。数据显示:截止到2009年12月,全国在营语言服务企业为15039家,根据每个企业10名员工,每人年均产值8万元估计,语言服务企业的产值能达到120亿元。㉗另根据网易和艾瑞咨询发布的《中国在线语言教育行业研究报告(2015)》:2014年中国在线语言教育的市场规模为193.8亿元,比2013年增长23.7%,预计几年后均按照20%的速度增长。据当时估算,2017年在线英语教育行业规模达354.6亿元。㉘可见语言产业对经济贡献率较为可观。

从2009—2018年的十年间,语言服务产业总体保持持续增长,2016—2017年的增长率为5.53%,2017—2018年的增长率7.99%。㉙语言产业的快速发展可以提供较多的就业岗位,而且还可以促进关联产业的发展。

前文指出,好的语言制度能够对减贫、脱贫具有正向效应。当前,中国主要的语言制度是推普为主导,并尊重少数民族使用自己的语言文字。该项制度有其重要的理论依据。费希曼—普尔假说(Fishman-Pool hypothesis)通过实证和相关的理论分析,认为语言多样性是导致贫困的重要原因。㉚这一假说也得到奈图(D. Nettle)等学者的证实。㉛徐现祥等认为,方言的多样与经济增长负相关,其他因素不变时,消除方言多样性可使人均产出提高多达30%。㉜由此看来,降低语言多样性,有助于降低交易成本,促进市场的统一和要素流动,能够促进经济的发展。因此推广普通话和规范使用汉字对语言扶贫具有重要的意义。

但是以推普为主导,并不是要求语言的绝对统一,需要尊重少数民族语言和文化的多样性,这也是中国通用语言文字法的重要内容。黄少安认为,“不同人群说不同语言,肯定增加交易成本,对经济个体和一个国家或地区经济增长是不利的。但是,不同文化的交融可能提升人力资本,也可能增加产业和就业—语言培训和翻译行业等,又是有利于经济增长的。”㉝同时,开发利用语言多样性的资源对于少数民族的经济发展有着重要的作用,如方小兵认为带有民族特色的餐馆可以增强城市的活力,满足多样化需求,以方言为表征的文化产品可以带动旅游产业的发展,促进区域经济发展。㉞中国是一个多民族国家,有55个少数民族,少数民族语言资源有很强的吸引力,可以为少数民族带来语言红利。例如,大型云南原生态歌舞集《云南映象》,从2003年首演至今,观看人数已超过300万人次,形成了云南旅游的特色文化品牌。㉟在少数民族地区建立多个生态博物馆,形成了特色的民族景观,保护了少数民族的语言文化生态,促进了少数民族地区的经济发展。

综上,我们用经验实证和数据说明了语言扶贫的可能性,通过习得多门语言,提高语言熟练度,构建和发展语言产业、设计和优化良好的制度,均可以产生正的经济和社会效应,如身份认同、工资溢价、匹配就业、经济发展等等,而这些经济社会效应本身就是减贫、脱贫的重要标志。

-

根据语言扶贫的理论逻辑以及相关的经验支持,我们提出语言扶贫的实现路径。总体来说,需要充分发挥市场机制和政府机制,依靠政府、企业、个人等多元主体力量,提高国民语言能力,实现永久脱贫。具体来说,可以分为以下几方面。

首先,考察普通话能力的影响因素,提高以普通话为基础的语言能力对贫困地区的发展贡献率。通用语能力是重要的国民语言能力。中国长期贯彻推广普通话政策,业已取得了重要成绩,普及率已达80%。为充分发挥普通话推广在扶贫攻坚决战中的作用,针对普通话推广提出以下建议。第一,正如前文逻辑,习得年龄影响语言熟练度,语言熟练度影响工资收入和就业概率,因此推广普通话应该提高普通话的熟练度,同时把年龄等影响因素考虑进来。在少数民族地区和方言区较小年龄段开展普通话学习,提高普通话的普及率和熟练度。第二,在方言区和少数民族地区推广普通话,应该考察少数民族语言与汉语的语言距离,提高推广普通话的效率。所谓语言距离指的是语种之间的差异。在少数民族地区推广普通话,可以通过考试测评法追踪、测度少数民族语言与汉语言之间的语言距离,细致测度少数民族语言(听说读写)与汉语言的距离,因材施教,提高推广普通话的效率。同时应该调查研究少数民族学习汉语的语言态度问题,及时调研少数民族学习汉语的动机,总结推普中的问题。第三,培养熟练普通话和少数民族语言等复合型人才,在推普过程中可以精准施策,提高推普效率。另外,开发并利用语言软件、互联网技术(语言网校等),依靠技术进步推普,促进普通话与少数民族语言的互译工作,降低汉语在少数民族地区和方言区的习得成本。

其次,面向市场需求,发展外语培训市场,开展语言职业教育。伴随着全球化的发展和“一带一路”倡议的实施,外语能力尤其重要,因此以推普为主导,不能忽视外语能力的作用。面向市场需求,发展外语培训市场,开展语言职业教育,鼓励成人参加外语培训,提升个人的多语能力,增加匹配就业的概率。此外,外贸企业应该针对员工进行出口国的语种培训,减少文化障碍,促进国际贸易的顺利实现。针对有条件的少数民族地区,开展普通话、民族语言和外语等多语教育,有助于少数民族“走出去”与“引进来”,便于引进先进的科学技术和服务,同时也促销了少数民族的各类文化等产品。

再次,开发、利用少数民族语言资源,并做好市场宣传推广。以推普为主导,还需要尊重少数民族语言文字的多样性。少数民族语言除了具有信息价值外,还具有更丰富的文化价值。多渠道开发利用语言资源,把少数民族语言产业同旅游产业、翻译产业结合起来,以少数民族语言标志的名胜、非物质文化遗产、民歌等剧种等都可以用产业化的方式经营,同时少数民族语言产品可以译制成汉语和英语,进行多语广告宣传,增强市场吸引力。另外,追踪统计少数民族语言产业的数据,测算产业对少数民族经济的贡献度,为进一步开发少数民族资源提供理论基础和指导方法。总之,开发、利用少数民族语言既能够促进区域经济发展,又可以保护、传承少数民族语言。

目前,脱贫攻坚已到了决胜全胜的关键阶段。扶贫的主要任务是脱贫,更重要的是脱贫不返贫。语言扶贫有其内在逻辑和独特优势,是脱贫不返贫、可持续发展的重要举措,尤其对少数民族贫困区和方言区的减贫具有重要的意义。因此,调查少数民族贫困区的语言能力状况,提高以普通话为基础的语言能力,盘活语言资源、依靠市场宣传与推广语言产品(语言服务)、发展特色的语言产业,建立语言扶贫的长效机制,可以获取可观的语言红利,助力语言扶贫攻坚战。语言扶贫虽然不能一蹴而就,但是可以永久脱贫,是真扶贫、扶真贫,真脱贫,也是实现全面建设小康社会目标的必要之举。

语言扶贫的理论逻辑、经验支持与实现路径

- 网络出版日期: 2020-09-21

摘要: 语言扶贫是扶贫同扶志、扶智相结合的重要举措之一,其必要性和可能性主要表现在:(1)语言扶贫有其内在的理论逻辑,即语言的人力资本属性、产业属性和制度属性。三种属性是有机联系的整体。(2)语言扶贫有独特优势,即利用语言资源可以产生规模、协同和代际效应,创造绿色、低碳GDP,实现真脱贫。(3)语言扶贫已获得较多的经验和实证支持。语言扶贫的实现路径有:积极考察普通话能力的影响因素,提高以普通话为基础的语言能力对贫困地区的发展贡献率;推普过程中注重考察习得者年龄和少数民族语言同汉语的语言距离等影响因素;开发、利用少数民族语言资源,把少数民族语言产业同旅游产业、翻译产业等结合起来,多渠道推广少数民族语言产品(语言服务);面向市场需求,发展外语培训市场,开展语言职业教育。

English Abstract

The Theoretical Logic, Empirical Support and Realization Path of Language for Poverty Alleviation

- Available Online: 2020-09-21

-

Keywords:

- language for poverty alleviation /

- human capital /

- institution /

- industry

Abstract: Language for poverty alleviation combined with supporting the will and wisdom is one of the important measures of poverty alleviation. Its necessity and possibility are mainly reflected as follows. Language for poverty alleviation has its inherent theoretical logic, that is, the language is human capital, institution and can construct industry. The three attributes are a comprehensive system. Language for poverty alleviation has its unique advantages. The use of language resources can produce generate scale, synergy and intergenerational effects, create green and low-carbon GDP, and achieve real poverty alleviation. Language for poverty alleviation has gained more experience and empirical support. The ways to language for poverty alleviation are as follows. Investigate the influencing factors of popularizing Mandarin Chinese and improve the contribution rate of Mandarin Chinese ability to poor areas; Pay attention to the factors such as the age of the learners and linguistic distance between the minority language and Mandarin Chinese; Develop and utilize the minority language resources, combine the minority language industry with tourism industry and translation industry, and promote the minority language products (language services) through multiple channels; Develop the foreign language training market and carry out language vocational education in response to the market demand.