-

近代以来,在中国从传统社会走向现代社会的过程中,“乡村的问题”在中国是最核心的问题之一,许多胸怀救国救民情怀、具有高度社会责任感的知识精英争相给出了解答方案。①20世纪二三十年代兴起的声势浩大的乡村建设运动②,即是在西方资本主义不断涌入,“以农为本”的传统中国社会构造逐渐解体③,中国传统农村秩序不断遭到破坏④的背景下,由知识精英推进的以复兴乡村社会为宗旨的运动。⑤晏阳初的河北定县乡村平民教育实验、梁漱溟的山东邹平乡村建设运动等,是乡村建设运动的主要代表。以知识分子为代表的民间力量进入乡土社会,兴办乡村教育、重构乡村秩序、推动乡村发展,成为国家现代化的重要探索,对于今日的基层治理也有重要的借鉴意义。

学界关于乡村建设运动的研究已经十分丰富,本文无意探讨其丰富内涵和学术价值,而是试图从中抽离出知识分子进入基层社会展开生动社会实践,从而改变基层社会治理形态这一新型时代命题。

毋庸讳言,知识分子作为一股独立的力量,深入参与并影响基层治理是一个普遍现象。在西方国家,知识精英以影响政府政策制定的方式来影响治理,他们通常被称为“政策企业家”⑥,即指那些通过组织、运用集体力量来改变现有公共资源分配方式的人⑦,他们主要是政府体系之外的人,将创新思想引入并指导公共部门的具体实践或者参与政策变革。⑧有学者指出“咨询者”是专家参与国家与社会治理最理想化的角色⑨;亦有学者认为,借助于美国智库的“旋转门”机制,促成了知识与权力二者的最有效结合⑩,学者与官员之间的身份转换非常普遍,知识分子越来越深地嵌入美国的国家治理之中,对于美国的内政外交都有非常大的影响力。

在中国,知识分子以多种不同形式参与到国家与社会治理,有着悠久的历史传统。中国知识分子的定义与古代“士人”群体存在一脉相承的精神内涵⑪,除了知识的生产,投身实践亦是知识分子的重要面向。

一般而言,知识分子(学者)影响国家治理主要有几种类型:中立观察式、批评建议式、主动实践式。其一,学者们通过对社会现象及其运作机制的深入观察,产出相关学术研究成果和知识是影响国家治理的主要形式,即中立观察式。学者以社会中的具体案例为对象,通过系统展现因果机制和过程,从而产出知识⑫,形成系统化的学科知识体系,其科学性体现为一种社会全体的可能性解释。⑬而这一观察并产生知识的过程往往又和社会科学的本土化联系起来,通过田野工作,发展出对中国人的行为以及组织运作机制具有确切解释力的社会科学理论。⑭正是在这个意义上,有学者就强调中国社会科学的自主发展需要经由一个运用社会科学的一般理论与方法对中国经验或实践进行深耕的阶段,即中国社会科学研究需要一个由实践到理论再到实践的阶段。⑮学者们通过对社会现实的深入调查和系统研究,推动学术研究的进步和对社会运行内在逻辑的深刻揭示。但是,这种对于中国现实的观察和研究是相对中立和客观的,研究者们并不会直接介入到基层治理之中,他们是观察者而非积极行动者,对国家治理施加的是间接的影响。

其二,以人文社会科学领域的知识分子为代表,对国家的相关政策以及社会热点事件经常发表评论和分析,从而对国家与社会治理产生一定的影响,即批评建议式。知识分子与其所处的社会和关系网络有机互动,影响并建构了社会公共空间和关系网络⑯,知识分子角色本身具有批判性和公共性特征。⑰这一讨论又与公共知识分子的角色讨论密切相关,当代中国的公共知识分子是社会建构的,是与整个经济社会的发展紧密联系在一起的。⑱公共知识分子除了学界内部的争论之外,也经常对于社会热点问题、国家政策与制度等发表观点、意见和建议,借助于舆论而形成对于国家与社会治理的影响。这一部分知识分子相对于中立观察式的知识分子,则以更为直接的方式参与和影响国家与社会治理。

其三,前述两种模式无论是直接还是间接地影响国家与社会治理进程,都是在思想、理念和知识层面产生作用。除此之外,还有一部分学者开始投身于具体的基层治理实践,试图去改变基层的治理样态,可称之为主动实践式。民国时期的乡村建设运动,改革开放以来诸如清河实验⑲,清华大学罗家德在四川地震灾区开展的乡村社区营造实验⑳等,都是通过知识分子直接介入基层治理,通过自身的参与实践来改变当地治理秩序的典型。

中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出:“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。”在推进国家治理体系和治理能力现代化的过程中,专家学者特别是社会科学领域的专家学者应当发挥什么样的作用?通过什么途径来发挥作用?这是一个非常有趣又亟待回答的时代问题。本文拟探讨专家学者是如何介入城市基层治理实践,应对基层治理面临的挑战,并最终推动新型城市基层治理秩序型构和模式创新的。

-

2011年底,中国城镇人口共6.9亿人,占总人口比例首次超过50%,达到51.3%㉑,这意味着当代中国开始进入了一个全新的城市中国时代。快速的城市化带来了整个经济社会文化生活的全面发展,城市成为各种资源要素的集聚地,更是政治、经济、社会等各个方面的中心。社区是城市的基本单元,社区治理关乎党和国家大政方针的贯彻落实、居民群众切身利益的有效满足以及城乡基层的和谐稳定,社区治理的好坏直接关系到城市治理的质量以及城市居民的获得感和满意度。正如有学者指出的那样,中国改革开放40年的发展历程,实际上就是一个重新发现和重新培育社区的过程,社区的重要地位体现在它是拯救城市的一道底线。㉒

改革开放后,原有的单位制逐步解体,城市社区治理模式开始从行政型社区向合作型社区和自治型社区转型,代表着我国城市社区发展的方向。㉓社区自治是党领导社区居民实现自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的一种基层民主形式,社区居民参与社区自治的途径主要是直接民主。㉔这种政府指导下以选举为核心的社区自治,是一种直接民主的方式,其核心内容主要在于社区居民的知情权、表达权、参与权与监督权。2017年《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》正式发布。该《意见》的总体目标是到2020年,基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系。但是,当前城市基层治理在官僚知识体系、基层运作机制以及行动者(居民)参与三个方面都面临着挑战。

-

1. 官僚知识体系的固化

国家治理的过程是权力运用的过程,也是应用各种知识的过程,既包括集中体现为各种制度性知识的官僚知识,也包括个人基于学习和实践而形成的价值、智慧和技能等个人知识。㉕官僚知识是制度化、标准化和系统化的,是维持科层体系运转的结构性知识。但是,寻找、呈现和利用个人知识,以修正官僚知识的弊病,提高国家治理的适应性和回应性㉖,却是现代国家治理的重要任务。个人知识事实上为官僚科层体系的运转注入现实社会的具体情境,是将中央层面出台的纲领性、指导性意见㉗“ 转译”为契合地方实际需求的政策“操作文本”㉘的重要基础。在基层治理中,由于直接面对治理对象,个人知识的重要性愈加突出。个人知识是基层政策执行以及治理行为能否贴合实际、满足需求并取得绩效的重要前提。

在基层治理实践中,缺少个人知识应用的典型表现就是形式主义,即将“程序”做到无懈可击、不出漏洞,而不是实质性地把工作做到位。㉙基层治理中官僚知识本位主义带来的问题,在于以符合程序和职责要求为追求,而不去考虑治理目标如何具体实现,以及思考相关政策如何实质性地执行。当前,基层治理面临的一大挑战在于官僚知识的自我强化和自我循环,加剧了官僚知识体系的固化现象,甚至隐含了一种“干事,以不出事为上”的逻辑,压制了个人知识的应用,导致基层治理工作难以具体操作、治理目标难以有效实现。

2. 基层运作机制的碎片化

随着经济社会的快速发展和社会分化的日益加剧,基层的治理事务愈加复杂和综合,需要通过政府内部的协同与整合来有机处置。但是,以分工为基础、以各司其职和层级节制为特征的传统官僚制,日益导致了行政业务之间、政府各部门之间的分割,形成了“碎片化”的分割管理模式。㉚而且,以项目制为核心确立的新的国家治理体制㉛强化了政府内部的协同困境。

基层政府在致力于达成某些整体性目标的时候,往往由于部门之间的协同不足、各自为政等问题,导致了资源利用的低效以及社区治理的“超载”现象㉜的一再发生。故而,从机构整合、信息资源整合、业务整合、服务和沟通渠道整合四个方面来建构的“整体型政府”㉝,是破解政府“碎片化”的主要路径。但是,官僚科层体系内部难以自发构建出以基层治理事务和治理问题为导向的整合性、整体性的运作机制体系。

3. 行动者(居民)参与的乏力

基层社区治理不是政府一家唱“独角戏”,构建多方参与、共同治理的城乡社区治理体系,少不了社区各相关行动者的积极有效参与,社区居民则是其中的关键主体。但是,长期以来,各地居委会陷入了泛行政化、边缘化、自治能力弱化的尴尬境地,再加上我国居民自身参与社区自治的意识比较淡薄,种种情况的叠加导致社区自治的行动者由社区自治的法定参与者变成了实际的缺席者。㉞居民参与的缺席和乏力,使得基层政府无法感知来自社区居民的真实需求和具体意见,难以提供有针对性的、精准性的管理与服务,基层治理的有效性自然难以实现。

此外,居民等关键行动者的参与缺失,使得基层社区治理变成了政府的“独角戏”,即使达成同样的治理目标,却需要更多的资源投入,最终群众的认可度和满意度也不高。更重要的是,行动者参与的不足使得社区总是成为管理与服务的被动接受者,社区治理的主体性以及内生动力无法激发,社区的可持续发展和良好的治理更是无从谈起。

官僚知识体系的固化、基层运作机制的碎片化以及行动者参与的乏力的相互叠加与彼此强化,共同造成了当前基层治理面临的困境。这种困境很难依靠官僚科层体系自身的力量来实现突破,需要借助外部力量来推动基层治理的整体创新进程。

-

随着我国城市发展进入精细化治理的新阶段,满足城市居民对于美好生活的向往成为城市发展的重要追求。面对着城市基层治理多重挑战叠加的治理困境,作为拥有专业知识、理想情怀和行动能力的专家学者,开始异军突起,不仅成为了一支积极的参与力量,而且承接了自古以来中国知识分子群体积极“入世”、改造社会现实的文化传统,在实际生活中积极推动了城市基层治理模式的整体创新进程。

官僚知识体系的固化、基层运作机制的碎片化与行动者参与的乏力的相互叠加,共同造成了城市基层治理的困境,具体表现在以社区为中心的综合性为民服务工作和项目之上,一是难以形成有效的操作方案并具体落地实施,二是基层组织(党工委和街道办事处)内设机构之间各自为政,缺乏必要的统筹、沟通和协调,三是社区的关键行动者居民被长期搁置、遗忘,形不成有效的参与机制,其结果是城市基层治理始终呈现“剃头挑子一头热”的现象,即凡是政府出面组织、发动、建设的项目和事情,哪怕是符合居民实际需求的,居民也漠不关心,始终处于旁观者、被动者的角色,基层治理的实际绩效可想而知。

由于充分认识到城市基层治理面临的困境所在,上海市浦东新区Z街道的决策者出于为人民群众办实事和出政绩的双重考量,在通过与专家学者的深入接触之后,发现了可以形成一种基于理论与实践相结合以及基层政府支持与专家参与试验相结合的城市基层治理创新模式。其立论的依据为:专家学者基于专业知识和社会声望,在基层政府决策者的支持下,通过项目试验方式,提供包括总体规划方案在内的各种智力支持,推动居民广泛参与,满足居民的实际需求,最终形成一套有新意、有绩效、有示范价值的城市基层治理创新模式,而专家学者也可以通过这种理论与实践相结合的方式,将书斋里的理论转化为生动的实践,既可获得第一手的调研资料,又可获得必要的经费支持和创新体验。

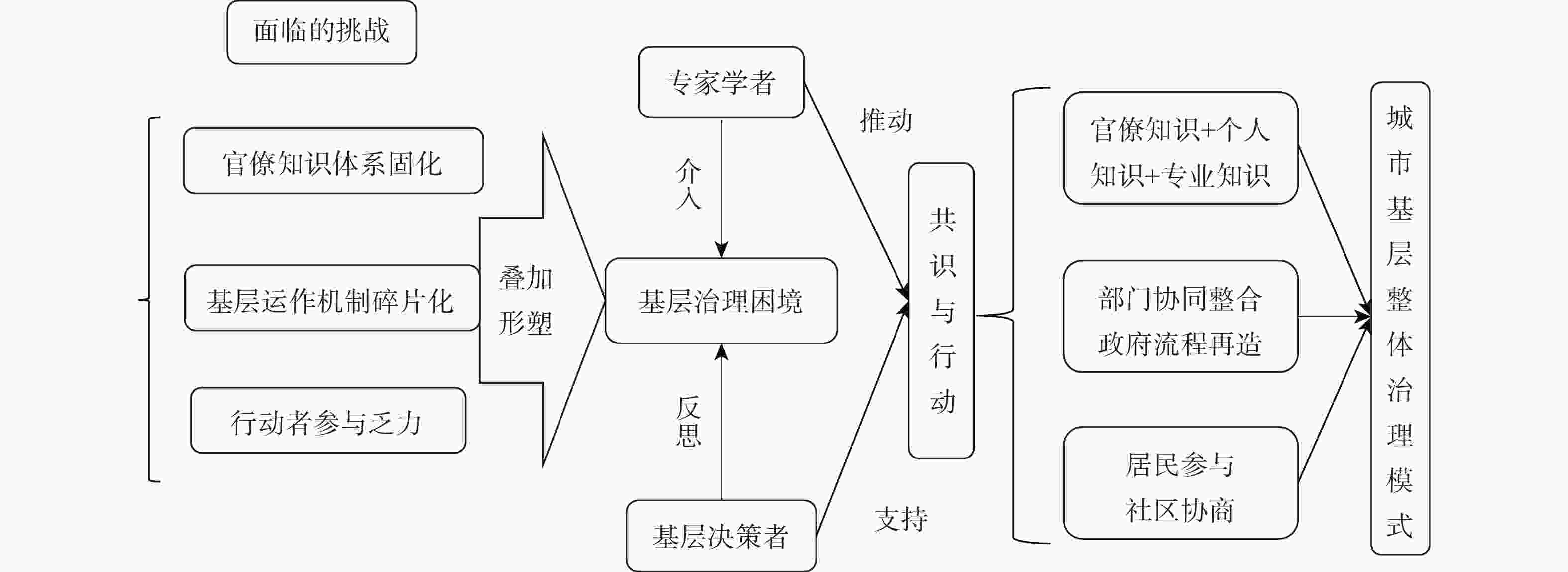

这种双赢的构想,在城市基层治理模式创新方面,可以实现三个层面的突破:其一,突破官僚知识体系的自我循环式固化现象,以满足居民需求为根本,引入个人知识和专业知识,重塑基层治理的知识体系;其二,突破基层政府的治理碎片化现象,推动基层政府的管理、服务与资源下移,构建纵横向部门之间的协同整合机制,实现政府流程再造,重塑基层运作机制;其三,突破普通行动者的参与缺席现象,以解决居民日常生活中的“痛点”“难点”需求为导向,动员社区居民的积极参与,推动社区各相关主体的社区协商,实现自上而下的管理、资源与服务和自下而上的居民需求、意见的有效对接。通过专家学者的介入和撬动,以具体的社区整体功能提升项目为支点,推动基层治理知识体系的重构、基层运作机制的重塑以及行动者参与动力的再造,最终推动城市基层整体治理模式的创新。

-

浦东新区Z街道是有着近60年历史的老城厢、老街道。街道辖区共有各类居住小区76个,其中老旧小区占比高达73%。城区形态陈旧,基础设施薄弱,居民生活条件落后,老旧小区环境相对于商品化小区呈现明显破败的景象。落后的基础设施条件与城市居民的美好生活需求之间的张力愈加明显,街道也面临着越来越大的治理压力。2017年,Z街道借着上海市“大调研”的东风,党政领导深入一线,兵分多路,对街道58000户社区居民家庭、1400余家区域内企业、41家社会组织以及街道辖区内的政府机关、事业单位、双管单位、部队及学校进行全方位走访调研。

在深入调研的基础上,2017年12月底,Z街道广邀专家学者以街道工作务虚会的形式,深入探讨街道未来的发展战略。经过与会专家的讨论与建议,并结合中共十九大报告关于社会主要矛盾的分析,Z街道决定从2018年开始全面实施“美好Z街道”战略,即分批次、分阶段对街道内的老旧小区进行全面的更新改造。随后,街道进行全面动员,各居民区均通过居民代表会议、党员会议、两委会等渠道广纳民意,积极提交相关材料申报样板居民区建设计划。经过专家评审和街道党工委决策,Z街道正式评出2个综合性样板居民区试点单位和14个专项试点单位。

随后,Z街道将样板居民区的打造确定为2018年度的中心工作之一,并专门成立推进该项工作的办公室,负责协调推进该项工作。通过将某项工作明确为中心工作,并采取运动式治理的方式来推动落实,是基层政府重要的治理策略。㉟在起始阶段,街道的主要思路是分别梳理形成“五美五好”的标准体系和实施方案,再通过街道整个科层体系的动员来推动工作的进行。故而,街道各部门以及各样板居民区创建单位全面动员,编制标准体系、实施方案,梳理各自的问题清单、需求清单、资源清单(简称“三大清单”),最终编制了厚厚一本的资料汇编。

经过近两个月的工作,街道推动的创建综合性样板居民区工作依然在科层体系内部打转,虽然也形成了丰富详实的文字材料,但是具体如何落地操作却缺乏头绪。事实上,该项工作在前期实施阶段陷入了与“政策空转”㊱类似的“目标空转”状态,即看似为实现目标做了很多工作,却没有可操作、能落地的实质性进展。街道党政领导也逐渐意识到了这种推进模式的问题,即工作缺少一个整体的目标、规划和有力的协调。街道各职能部门如果按照原计划下沉各种项目到居民区,远远超出了居民区的承接能力。更重要的是,样板居民区创建的出发点是满足人民群众的美好生活需求,但是在整个推进过程中,社区居民却是缺位的,看不见他们的参与,听不到他们的意见、态度,辨不清他们的喜好。

在2018年5月份的一次街道各职能部门以及笔者在内的专家学者共同参加的工作推进会上,笔者及其他专家学者均提出了上述问题,得到了街道职能部门负责人以及街道领导的认同。街道领导当场决定暂时叫停街道对于该项工作的推进,待形成更加具有可行性和操作性的整体方案后再重新实施。经过前期几次深入接触以及整体比较,Z街道主要领导决定与笔者组建的“治理+规划”联合研究团队合作,全面实施“美好Z街道”整体治理模式试验区的整体设计创建与制度创新工作。

-

笔者团队介入之初,就向Z街道党工委主要负责人提出:其一,暂停街道各部门自行和居民区接触,各部门进行内部自查,梳理自上而下进入居民区的项目、资源清单,由专家团队和街道统筹协调。待专家团队制定出样板居民区创建总体方案后,结合方案所需,合理给各职能部门分配相关任务。其二,居民区层面广泛动员群众参与,以居民需求为导向,将有限的资源用在社区居民最需要的项目上,最大限度地提升居民的获得感。其三,专家团队将会深入两个社区进行实地考察,在详细摸清社区现状的基础上,设计整个样板居民区创建的初步方案。

Z街道创建综合性样板居民区的探索以专家团队全面介入为分界点,分成了两个阶段,前后两个阶段事实上是根据不同的逻辑在实施的。

前一阶段是明显的官僚逻辑和科层逻辑,即在地方政府的压力型体制下,通过科层体系的动员以及将该项工作设定为中心工作的方式,自上而下推动工作的开展。而这种自上而下分解压力的运作模式,也成为地方政府为解决重要问题,完成重要任务所采用的通用模式。㊲

后一阶段则是在专家团队的主导下,以居民参与和社区协商为中心,自下而上地撬动科层体系的体制机制创新,并推动地域社会生活共同体的建构。地域社会生活共同体形成的动力机制,在于居民自主参与居住区公共议题的决策过程,并通过参与过程产生对地域空间的认同。㊳前后不同主导逻辑的转化不是突变的,而是有其转换基础和契合点的。

首先,官员和专家的追求是相对契合的。从街道主政官员的角度看,街道的实际需求以及人民群众对于美好生活的向往是开展工作的基本出发点,在此基础上推动基层治理模式的创新,为自己赢得政绩,也是重要的诉求。从专家学者的角度来看,既能够走出书斋投身实践,通过理论与实践相结合的方式,真正地改变一个地方的治理秩序;又能够在这个过程中认知中国现实的复杂性和多样性,让自己的学术研究更加接地气,更具有生命力。

其次,街道主导下的具体治理创新实践也遇到了困境,如果不进行改变的话,就难以顺利实现最初的目标。由于缺少整体的设计和内部的协调整合,相关工作的开展必然陷入各自为政的局面,也会导致居民区治理“超载”情况的显现。此所谓“上面千条线,下面一根针”,万千任务都压到了最基层。

最后,官员和专家的最终目标是统一的、相通的,即都希望能够通过试点工作,真正满足居民对美好生活的向往。而且,街道该项工作从战略提出到前期的推进,专家学者都有全程参与,对街道的情况、主政官员的想法等都有比较全面的了解,这也是专家团队最终能够顺利介入的重要基础。在这一最终目标的统合下,基于良好的前期基础,专家学者基于实践和居民需求的方案设计,得到了街道主政官员的认可,双方达成了共识,推动了一致行动的生成。

-

从笔者所在团队正式介入Z街道Y居民区社区营造实践开始,在近9个月的时间里,专家团队与街道党工委、社区党总支居委会、业委会、社区居民等多方社区治理主体进行了多轮次的协商,最终形成了一份各方都满意的打造方案以及具体实施计划。总体上来看,可以将整个过程分为四个阶段:设计准备阶段、方案形成阶段、施工建设阶段与长效维护阶段。

设计准备阶段,专家团队与居民区党总支书记居委会主任、社区积极分子进行深度访谈,多次实地考察走访试点居民区,全面深度地收集资料。与此同时,专家团队与社区党总支和居委会采取“致Y居民区居民的一封信”、党员大会、居民代表大会、座谈会、听证会、党员议事厅等多种方式,动员社区居民参与。

方案形成阶段,专家团队通过“随机抽样+居民推选+社区协商”的方式,选出40人的居民议事员,由他们代表居民具体发表意见和建议,构建社区居民参与和协商的组织基础。居民议事员在专家团队招募的学生志愿者的带领下,走遍了社区的每个角落,并由志愿者记录下他们对于社区的更新改造意见。根据专家团队设计的议事规则,居民议事员在居民议事大会上充分讨论并达成共识。专家团队中的规划设计师以居民共识为依据,设计具体营造方案。在第二次居民议事大会上,居民议事代表对方案进行投票表决,形成最终营造方案,并提交街道党工委进行决策。

施工建设阶段,在专家团队的推动下,由居民代表、街道工作人员、居委会工作人员、第三方专家团队、施工方组成联合监督委员会。联合监督委员会负责施工过程中施工方与居民的矛盾调解、监督施工质量等任务,还包括收集、汇总居民意见,对原有设计方案进行微调。

长效维护阶段,各监督小组就地转化为长效维护小组,并分门别类地制定系统化的管理规章制度等,负责新建社区基础设施的日常维护、合理使用,以及对不当使用行为的制止等工作。

在专家介入推动以及街道决策者的大力支持下,Z街道的社区营造实践顺利开展,社区的环境得到了极大改善,社区居民参与社区事务的积极性与主动性也被充分调动。在社区层面,社区居民成为社区为民服务项目的主动参与者和重要决策主体,并在参与过程中习得了一套参与社区事务、进行社区协商的程序与方法体系,为后续参与社区治理提供了重要制度基础。在街道层面,以社区营造实践为载体,推动街道职能部门协调机制的形成,主要体现在进入社区的项目与资源实行“主统筹、主负责、主配合”三大机制。此外,在专家学者的推动下,包括街道各部门在内的各方主体以社区居民的需求为导向,以具体问题的解决和可操作方案的形成为目标,突破官僚系统的“空转”和文牍导向,进入基层实践现场,深入群众、走群众路线,真正突破官僚知识的自我循环,以满足居民需求为目标,融入个人知识、专业知识,真正实现基层官僚知识体系的重塑。

-

如前所述,城市基层治理面临困境的主要原因,是城市居民作为关键行动者的缺席。居民的缺席使得基层政府辨不清居民的需求,找不准社区治理“痛点”问题所在,加之自我循环的官僚知识体系难以得到有机更新,基层运作机制体系并没有随着城市治理重心的下移而得到有机整合与重构,进而导致城市基层治理始终处于一种低水平打转的境地。

Z街道城市基层整体治理模式创新实践的经验表明,在基层党工委和街道办事处的大力支持下,通过专家学者的深度介入和行动,动员社区居民的广泛参与和社区协商,根据居民的意见和选择对社区进行更新改造,并在这个过程中激发和培育居民的公共交往,创造各种后续自愿维护长效机制,提升社区乃至街道的整体治理水平,是城市基层整体治理模式创新的要义所在。

-

在城市社区治理领域,居民参与是社区治理内在的、不可分割的重要特征。㊴毫无疑问,城市基层治理的转型和创新,需要重新“找回居民”。从Z街道的案例中可以看出,专家学者在其中发挥了非常重要的作用。他们通过提供专业知识、畅通政府与民众的沟通渠道,动员居民表达自己的需求和意见并积极参与社区治理,在基层治理中“找回居民”,也就是找回了城市基层整体治理的主体力量。

专家学者发挥作用的基础,在于其拥有的专业知识和社会声望。专业知识使其能够提出切实有效的具体方案,社会声望则使其赢得政府官员和社区居民双方的信任,并以自身为中介在政府和居民之间搭建信息沟通和相互协商的桥梁。

拥有专业知识的专家越来越成为包括国家治理在内的各个领域的关键角色,西方学界也兴起了一股“技术专家治国论”㊵浪潮,甚至有学者认为政府已经变成由专家控制的政府。㊶虽然可能有夸大的成分,但是不可否认的是真正有专业知识和社会声望的专家,通过搭建各方沟通协商的治理桥梁,在国家与社会治理中均可发挥十分重要的作用。在Z街道的创新案例中,专家学者按照科学研究的理论与方法,了解社区情况、动员居民参与、收集整合居民意见,最终形成社区居民的共识,并根据共识制定具有实际可操作性的工作方案,是该项创新实践能够顺利落地并取得实效的关键。

除了专业知识,专家学者的社会声望也是其能够深度参与实践创新的重要基础。一方面,专家学者与政府官员以及社区居民双方都能够建立良好的信任关系,居民能够向专家学者大胆地表达真实诉求,政府官员也能够接受专家学者的合理建议。另一方面,专家学者在官民双方都信任的背景下,能够在既有的科层体系之外,起到在政府与民众之间传递有效信息、促进相互协商、搭建治理桥梁的作用。

基层治理实践普遍存在普通居民的治理缺位现象,居民的真实需求和多种意见也难以通过正式的渠道真正地被感知。居民参与的缺位,导致治理重心下移背景下基层政府的治理行动难以有效满足居民需求,进而导致政府和居民之间的信任关系难以建立,基层治理的有效性更是无法保证。专家学者的出现和介入,使得居民与基层政府形成了以专家学者为联结点,搭建沟通信息、共同协商的治理平台与机制的新局面。

通过专家学者“找回居民”,基层治理得以引入个人知识和专业知识,围绕居民需求的满足,实现三种知识的有机结合,从而突破官僚知识的自我循环;居民的需求与意见得以直接地与基层政府的资源和项目进行对接,形成满足居民需求的高效治理行动;以参与机制、协商机制、自愿机制为核心的基层运作机制的创新,更是以服务居民、满足居民的美好生活需求为中心,可以直接提升治理效能。

-

2015年中央城市工作会议强调,做好城市工作,要坚持以人民为中心的发展思想,坚持人民城市为人民。中共十九大报告更是提出,要形成完整的制度程序和参与实践,保证人民在日常生活中有广泛持续深入参与的权利。㊷基层社区工作在实践中由于主要围绕政府制订的评价考核指标体系来进行,因而在动员居民参与社区事务与社区活动的程度与范围上都很有限。㊸在城市社区,群众动员的式微,导致基层行政的合法性受到严重损害,基层治理举步维艰。㊹因此,如何动员社区居民参与社区公共事务,表达他们的需求和意见,实现自下而上的参与和表达与自上而下的管理、服务和资源的有效对接,成为推动城市基层有效治理的重要前提。

Z街道的实践表明,在专家学者介入推动下,以与社区居民日常生活息息相关的“痛点”需求为导向,比如停车难问题、包括晾衣架等空间布局问题、小区树木缺乏修剪等绿化问题、垃圾分类问题、高空抛物等安全隐患等问题,是社区居民普遍反映的老大难问题,很容易就把社区居民的参与热情给激发出来。

在社区居民积极参与的基础上,通过专门设计的社区参与和协商议事的科学方法,将居民的意见进行有效的整合,形成居民看得见、摸得着、能落地的建设方案的基本共识,体现为一种实打实的社区参与进程。

在追求宜居和幸福的生活逻辑㊺主导下,居民从社区服务的被动接受者和社区公共事务的漠不关心者,慢慢转化为服务的自我创造和决策者、社区公共事务的积极参与者,在基层社区治理中出现了角色的逐渐“归位”现象。基层街道也在这个过程中,将满足人民群众日益增长的美好生活需求的口号转化为生动的创新实践,既体现了执政为民的本色,又体现了将生活本位的思考贯穿在基层治理精细化整个过程的特色。

-

中共十九大报告明确提出了要“加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移”的要求。近年来执政党和政府努力推进治理重心的下移,以加强党同人民群众的血肉联系,防范脱离群众的危险。㊻管理、服务与资源则是治理重心下移的突破口㊼,居民群众以及他们对美好生活的向往是重心下移的根本依归。故而,城市基层治理只有通过“找回居民”,在服务居民、满足居民需求的过程中推动的城市基层运作机制的重塑才是有效的。

Z街道的实践探索,围绕动员社区居民参与、协商以及后续长效维护的社区营造实践等目标,推动了街道层面的体制机制创新和政府流程再造,实现了以服务居民为导向的基层整体性政府的构建。整体治理是对政府组织部门化、管理碎片化和公共服务裂解性的反思与修正,力图构建一种基于协同、合作与整合的整体性治理框架和政府运行模式㊽,强调“以问题解决”作为一切活动的逻辑。㊾整体性治理着眼于政府内部机构和部门的整体性运作,主张管理从分散走向集中,从部分走向整体,从破碎走向整合。㊿以整体性政府为目标的基层运作机制的重塑,根本目标还是希望能够提高基层政府为民服务的能力、效率和针对性。

具体来说,在专家学者的介入和推动下,Z街道内部各部门之间按照“主统筹、主负责、主配合”原则,明确了各职能部门在进入社区的项目、资源和服务等方面的角色定位和分工配合职责,实现了资源与项目的对接与整合、工作推进的协同与配合等目标。在整个社区营造过程中,街道各职能部门把基层实践现场作为管理活动的主要场所,以基层社区的问题需求为导向,通过现场办公会的方式,集中解决包括总体方案动态调整的决策、建设项目与街道后续其他综合改造项目的协调对接等涉及多方面的问题,逐步建构简约高效且一体化运作的机制体系。

-

专家学者从介入之初就组建了综合性的“治理+规划”的研究团队:一方面,来自大都市治理研究中心的“治理”专家负责运用理论、方法,实行战略理念规划、运行机制建构与推进过程跟进;另一方面,来自规划建筑设计研究院的“规划”专家则负责将战略理念转化为图纸和可供操作的设计方案,并根据实际情况不断进行调整。专家学者的介入,带来的是科层官僚体系所缺少的专业知识,包括社会治理和规划设计的专业知识,保证了基层政府的治理目标能够专业、高效地实现。

Z街道的社区营造实践是以社区公共基础设施的形态更新与综合改造为基本目标,故需要专业的规划设计人才来进行专业设计。社区规划强调自下而上的以社区需求和社会治理为导向,其所需要的知识背景和专业素养已经超越了城市规划学科本身。(51)通过“治理+规划”的综合性团队的组建、分工与合作,可以弥补以往从事治理研究与规划研究的专家队伍各自知识体系与动手能力的不足。更重要的是,通过专家学者的介入,突破了官僚知识体系的自我循环式固化,以基层治理中居民的需求满足为中心,推动其与个人知识和专业知识的有机结合,从而将以文牍形式展现的治理目标,以一种真正贴近基层社区治理实际的方式,变为在现实中可以具体操作落实的方案与机制。

专家学者在整个实践过程中不断向基层决策者以及政府工作人员灌输需求导向、问题导向、结果导向的理念,强调所有的为民服务项目的实施,都要以居民的实际需求和意见为基本依据。这就需要基层工作人员以基层实践现场作为重要工作场所,走出办公大楼、深入社区、深入人民群众,了解各方面的真实情况;以居民需求为根据,时时刻刻从居民的视角思考问题,从日常生活实践的视角思考问题,将个人知识、专业知识与官僚知识相结合,将符合科层官僚要求的程序性文牍资料真正转化为能够在基层实践操作、符合基层实际需求的具体方案;以参与协商机制为重点,搭建包括居民议事会、听证会、恳谈会、协商会等平台,就居民关心的议题广泛讨论,取得共识,一致行动。Z街道的社区营造实践,在专家学者的介入下,从一开始就提出了“搭建自然开放交往公共空间、构建便民利民服务集成平台、创建参与协商维护长效机制”三大营造战略,将个人知识、专业知识和居民需求引入到官僚知识体系中,推动了城市基层治理的“空转”状态走向满足居民需求的“实效”状态。

综上,专家学者深度介入基层治理实践,通过发现力量、归位角色、重塑机制、重构知识的“四部曲”,推动了城市基层整体治理模式的创新。具体来说,就是通过专家介入和基层决策者推动,在基层治理重心下移的背景下,找回“居民”这一基层治理的主体力量,发现他们身上蕴藏的智慧和力量,激发居民参与社区公共事务、表达需求和意见的热情,以社区协商的方式,推动以居民需求为导向的城市基层治理创新进程。在这个过程中,行动者(居民)的角色真正“归位”并发挥重要作用,基层治理的运作机制也得以重塑,更重要的是通过专家学者的介入,将个人知识、专业知识和民众需求与官僚知识有机结合,真正推动了基层治理实践的有效开展并形塑基层治理秩序。

-

城市基层政府的治理创新,极大地提升了民主水平、政府绩效与政治合法性,成为推动社会善治与政治进步的重要动力源和突破口。(52)从社会层面来看,政府治理创新的动力来自基层社会的治理压力与需求,也就是说,随着社会转型和发展速度的加快,不断涌现愈加复杂和多元的治理问题,需要政府不断创新治理方式来进行有效回应。从政府的角度来看,主政官员的特质以及对于政绩的追求是政府治理创新的主要动力。政绩和官员的升迁又紧密联系,晋升锦标赛理论(53)即是对这一问题的理论建构。但是,政绩驱动的政府创新,很可能产生理念缺失、沦为“政绩工程”和难以持续等悖论。(54)

Z街道在专家学者深度参与下所推动的城市基层整体治理模式创新,探索出了创造人民群众衷心欢迎的又受到上级领导部门高度认可的政绩的发展道路,或许可以看作是对这一悖论性问题的解决路径,即政府官员追求政绩的过程,本身就是解决社会问题以及回应人民群众需求的过程,政府创新与官员政绩、民众需求三者的高度统一,事实上建构了更加科学的政绩观和发展观。从Z街道的创新实践中,可以提炼出城市基层整体治理模式创新的内生动力来自“四个有机结合”。

-

无论是国家层面自上而下的战略部署,还是城市基层政府自主发展的政策选择,只有真正实现自上而下的全面动员与自下而上的主动参与的有机结合,才能够真正地将战略部署、政策选择转化为现实目标。Z街道的实践也充分证明了这一点。

起先,基层政府提出了很美好的战略部署,但只能是在科层系统内部“空转”,缺少自下而上包括广大居民在内的多元治理主体的主动参与。随后,以专家学者的介入为桥梁,以自上而下的战略部署和全面动员为目标,推动自下而上的群众参与和社区协商进程,让政府的政策目标被居民广泛接受。接着,在实施过程中,充分吸收居民的需求和意见,并转化为实实在在的建设方案,最终转化为广大居民看得见、摸得着的营造成果。这种“双赢”的局面,对于政府和人民群众都有着正向的激励作用,即政府官员更愿意推动旨在改善政府治理水平和民生水平的各种创新活动和机制,人民群众也有更高的参与热情和配合度来推进美好家园的创建。基层治理创新的内生动力在这个过程中也就自然而然地生发出来。

-

一个好的发展理念,从其最初提出,到付诸实施,再到最后产生实际绩效,离不开方方面面的支持,离不开科学的决策程序、有效的参与机制以及不断实现的发展目标。

Z街道“美好Z街道”发展战略的提出,一方面是街道立基街道的“大调研”结果,并结合中共十九大报告提出的社会主要矛盾新判断,所做出的战略决策;另一方面在发展战略成型的过程中,广泛地听取专家学者的意见,从不同的维度与指标体系角度对“五美五好”发展战略进行系统的分析与诊断,再在此基础上进行充实完善,将战略理念植根于有根有据的科学决策程序之中。

民众的有效参与是科学的发展战略能够落地和付诸实施的重要支撑。在方案形成阶段,通过让居民议事员实地考察整个社区以保证其意见和建议更加贴合实际;通过有效的社区协商程序和方法,整合不同的意见以达成共识。在施工建设阶段,社区居民参与到施工监督中,并根据居民的意见对原方案设计中未能考虑到的新情况进行适当调整。在长效维护阶段,以社区居民为主体组建志愿维护小组,保证营造成果能够长久地发挥作用。通过在整个社区营造实践过程中民众参与的机制化,实现了战略方案的顺利落地、民众需求的有效满足与社区居民的主体性激发和责任感建构的统一。

事实上,基于专家学者的深度参与,使得街道的整个战略从提出到实施落地都更加科学和有效,更是取得了民众能够看得见、摸得着的实实在在的社区形态改造可视化成果。战略理念的科学化、民众参与的机制化与社区形态再造的可视化的有机结合,可以说是从实践层面激发了包括政府、民众在内的多方主体参与基层治理、推动治理创新的内生动力。

-

Z街道的社区营造实践中,不但实现了包括社区大门、中心花园、宅间小游园、家门口服务站、居民休憩点等在内的社区硬环境改善,而且推动了包括街道内设部门“主统筹、主负责、主配合”机制、街居联动机制、民众参与机制等在内的街居运行机制创新。重视社区硬环境建设与创新街居运行机制两者的有机结合,其目的是解决业已激发出来的基层治理内生动力的有机持续问题。

一方面,社区的硬件环境建设非常重要,因为关乎到以其为载体的基层治理创新到底绩效如何。社区硬环境的改善这种实实在在的成果是民众普遍关注的重点问题,可以直接提升居民的生活满意度和幸福感。另一方面,更为重要的问题是在社区硬环境建设背后的街道以及社区运行机制的创新问题。

社区硬环境建设代表的只是单次创新的结果,只是一种物理形态的改变,甚至是只要用钱就可以解决问题的,而街居运行机制的创新则意味着多元主体的自觉自主参与意识、规则与机制的形成,以及一整套治理创新模式的生成,这无疑是最复杂最困难的事情,因为既要动旧的利益格局和旧的运行机制,又要耐心细致地做大量的动员说服协商工作。此外,一旦整体治理创新模式能取得实实在在的绩效,就可将其经验在街道其他社区进行复制推广,并进一步推动街道层面其他工作的创新力度。也就是说,唯有将社区硬环境建设与街居运行机制创新结合起来,才能够为城市基层治理创新提供稳定且可持续的动力。

-

Z街道的社区营造实践在一定程度上也是在践行科学的政绩观,即以满足人民群众的需要为核心,不断提升基层政府的治理能力,从而为主政官员赢得政绩。

很多地方的主政官员为了追求政绩,往往没做什么事情就大肆宣传,甚至搞政绩工程、面子工程。这种重量而不重质、求名而不求实,政绩工程、虚假政绩泛滥的情况,成为目前地方工作中的突出问题。(55)不可否认的是,很多地方也的确进行了很多有效的创新,取得了实打实的成绩。这个时候,我们也应当允许实事求是地宣传,不能光埋头拉车而不让抬头看路。归根结底,地方对于政绩的宣传,需要以实事为基础,把握其中的“度”,不能为政绩而政绩。

在城市基层,随着一些城市街道的招商引资功能的取消,“三公”职能(即公共管理、公共服务与公共安全)成为街道的工作重心,政府政绩的获得转向了民生需求的满足和社会秩序的建构。城市基层政府以人民群众对美好生活的向往为追求,埋头做事但并不僵化,在实践过程中根据民众的需求和意见结合实际情况及时调整策略,最大限度地满足群众的实际需要。

基层政府在做出实实在在的成绩的同时,也可以对取得的成果进行适度的宣传。一方面,使得基层政府的踏实而创新的工作通过宣传而转化为一种普遍经验和有益模式,供各地学习借鉴,激发包括主政官员在内的基层工作人员继续埋头工作和推动治理创新的动力;另一方面,也使得民众更加清楚地知道政府为服务民众做了哪些有益的工作,付出了哪些努力,由此对政府的工作形成更大的认同,并产生更高的期待,形成更大的监督压力,督促政府不断提高其治理能力,从而为政府始终服务于群众奠定良好的社会公评氛围。

-

随着城市发展进入精细化、内涵化治理的新阶段,完善城市基层治理体系,提高城市基层治理能力,是回应城市基层社会变迁需要以及推进国家治理体系和治理能力现代化的必然选择。随着解决公共问题的手段越来越需要依靠不同治理主体之间的广泛的协作关系,政府需要学会设计并管理近年来逐渐成为解决公共问题之核心的各种复杂的合作体系。(56)这也就意味着基层政府需要改变效率低下地“唱独角戏”的状态,尝试型构从“直接政府”向“间接政府”转型的城市基层整体治理模式创新的新型发展框架。在这一新型发展框架下,政府越来越从公共产品和服务的直接提供者,变成了多元主体参与治理背景下合作网络的管理者。基层治理转型的关键,就在于将原本“缺位”的社区居民“找回”,建构以居民为核心的社区多元治理主体共同参与构建基层整体治理的新形态。

Z街道所探索的城市基层整体治理模式,通过专家学者的深度介入“找回居民”,推动了基层权力结构、基层治理模式的创新与优化,最终满足的是人民群众对美好生活的向往。

首先,以专家学者的嵌入为桥梁,改变了基层治理模式中以行政权力为主体的权力结构,使得以居民为代表的多元权力主体开始进入并发挥作用,政府的管理重心开始转向加强管理合作网络的能力建设。与此同时,在具体的治理实践中,随着管理、服务、资源、技术、人才等向社区第一线的倾斜和下移,基层权力结构的重心也发生了下移现象,且以解决基层社区的实际问题为依归,呈现出权力结构的“问题导向、需求导向与结果导向”等新型特质。

其次,通过科学的战略决策和多元主体的有效参与,以基层为重心、以问题为导向、以机制为载体,基层党委和政府不断践行科学的政绩观与发展观,初步形塑了良性的基层治理生态。

最后,人民群众既作为参与的主体嵌入到整个基层治理体系之中,又成为有效治理模式所获得成效的最大受益者。Z街道的实践探索,不但创新了城市基层治理模式,而且在这个过程中再造了基层治理模式源源不断的内生动力。

这一基于专家学者介入的城市基层整体治理模式创新的新型发展框架,既增强了以人民为中心的观念,激发了广大群众的自觉参与意识,满足了政府官员对于科学政绩与科学发展的追求,又能让广大的社会科学专家深入基层和中国现实,将理论与实践相结合,创新了将书斋里的理论应用到当代中国社会现实场景的新型路径,满足了人民群众对美好生活的向往,进而最大限度地开发了当代中国知识分子的社会价值。

“找回居民”:专家介入与城市基层治理模式创新的内生动力再造

- 网络出版日期: 2020-01-01

摘要: 知识精英以多种不同形式参与国家与社会治理在中国有着悠久的历史传统。官僚知识体系的固化、基层运作机制的碎片化与行动者(居民)参与的乏力的相互叠加与彼此强化,共同造成了当代中国城市基层治理的困境。专家学者通过深度介入的方式,帮助基层党委和政府在基层治理中“找回居民”,推动以居民参与和社区协商的方式回应居民需求,进而实现城市基层运作机制和治理体系的创新,是城市基层治理模式创新的一大新动向。专家学者以居民需求与基层治理为导向,基于专业知识和社会声望,有效地实现了社区行动者参与、基层运作机制和基层官僚知识体系的重构,进而形塑了一种新型城市基层整体治理模式。

English Abstract

“Refinding Residents”: Experts’ Intervening and Reengineering Endogenous Impetus of Innovating Urban Grassroots Governance Model

- Available Online: 2020-01-01

Abstract: It is a long historical tradition that the intellectual eliteshave participated in national and social governances indifferent ways in China. The solidification of bureaucratic knowledge system, the fragmentization of primary-level organization’soperational mechanism and the lack of participation of the actors (residents) are combined to shape the predicament of the current urban grassroots governance. With the help of the deep involvement from experts and scholars according to the ask of local Party Committee and government, we can see a new trend of “refinding residents” in grassroots governance to promote the response of residents’ needs in the form of residents’ participation and community consultation and the innovation of urban primary-level organization’s operation mechanism and governance system. This article takes the case of community revival in Z Street of Pudong New Area as an example, analyzes the participation experiences of experts and scholars which have greatly changed the governing form of city grassroots governance. Oriented by the needs of residents and grassroots governance, based on the professional knowledge and social prestige, experts and scholars have effectively achieved the goal of the reconstruction of the participation of community actors (residents), the reshaping of the primary-level organization’s operational mechanisms and the reconstruction of grassroots bureaucratic knowledge systems, and then constructed a new model of urban grassroots holistic governance. The article also illustrates that the scientific concept of political performance and development is an important endogenous dynamic foundation for constructing urban grassroots governance model, which is warmly welcomed by the people as well as highly recognized by the superior departments.