-

党的十九大报告提出了新时代社会主要矛盾的转变,发展的不平衡不充分成为新时代制约满足人民美好生活需要的主要因素。改革开放以来,城乡发展不平衡现象突出,“三农”问题日益凸显,成为党和政府高度重视的关键议题之一。城乡发展不平衡又集中体现为城乡公共服务供给不平衡。公共服务成为乡村振兴战略的主要短板。如何有效提升农村公共服务供给,推进城乡公共服务平衡供给是新时代实施乡村振兴战略的重要内容。此外,中国经济从高速增长转向高质量增长,构筑新的增长动力成为新时代中国经济增长的重大课题。根据人力资本理论和新增长理论,作为人力资本关键要素的公共服务,是推动中国经济转型发展的重要机制。公共服务的经济价值日益显现,以公共服务促增长正逐步成为新时代经济增长的重要路径或机制。

党的十九大报告提出了公共服务供给绩效目标:“从二〇二〇年到二〇三五年,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,基本公共服务均等化基本实现。”2018年1月《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出:“到2020年,城乡基本公共服务均等化水平进一步提高,城乡融合发展体制机制初步建立”。面对城乡公共服务供给差距的现实,如何提高农村公共服务供给进而推进城乡公共服务均等化,需要厘清其背后的政治经济逻辑。因为党和政府对农村公共服务日益重视,投入也随之增加,但供给的质量和效率等绩效并不理想,居民获得感不高。虽然政府近年来投入大量资金实施了多项惠民政策,例如基础教育、两免一补、新农合等,可效果并不明显,仍有超半数的居民对地方政府的公共服务供给情况不甚满意。农村公共服务供给的财政逻辑显然难以有效破解当前困境,需要更加综合性的政治经济分析框架。因而,本文将首先梳理总结农村公共服务供给的三大研究范式,然后提出综合发展阶段、地方政府行为、农村公共服务供给绩效的一个政治经济学分析框架,在此基础上,提出改进和提升农村公共服务供给以及推进乡村振兴的相应体制机制改革的意见。

-

改革开放以来,中国城乡公共服务供给差异引起了学者的广泛关注,农村公共服务供给研究也相应形成了财政分权②、地方发展型政府③和治理④等三种主要不同的理论学说。与此对应,农村公共服务供给研究形成了三大研究范式。一是财政研究范式。财政压力决定农村公共服务供给变迁。⑤这一假说是财政研究范式最为清晰的写照。财政研究范式最主要的是财政分权框架。1994年实施的财政分权导致基层财力不足,农村公共服务供给不足成为常态。农村基本公共服务供给依旧保留着人民公社时期的政策特征,公社解体后,政府财政仍然没有加大对农村基本公共服务的投入,政府在农村基本公共服务供给中的角色依旧缺位。⑥财政研究范式是农村公共服务供给不足的最为经典的注解。但现实是财政投入增加并不能够破解农村公共服务供给的难题,公共服务供给的城乡差距、低效率依然存在,同时供给不足难以满足农村经济社会发展需要同样存在。因而,财政研究范式的现实解释力不足。二是地方发展型政府研究范式。财政是影响地方政府行为的关键因素。财政分权体制下的政治晋升激励,让地方政府更加有选择性地偏向经济建设而忽视社会建设(公共服务供给)。中国式分权和政府职能异化(唯经济增长论)的制度安排,一方面维持了中国经济的高速增长,另一方面阻碍了对政府服务性支出的投入,并形成了“经济增长—民生改善”相互替代的增长模式。⑦“ 在改革发展过程中,中国逐步形成了一个‘与民争利的发展型政府’的模式,政府长期居于资源配置的主导地位,并将其掌握的资源主要运用于经济建设领域而不是公共服务领域,这使政府充当了经济建设主体和投资主体的角色,在应该发挥作用的公共服务领域中却严重缺位。”地方发展型政府研究范式揭示了地方政府行为偏向背后的逻辑即“以经济增长作为政治合法性主要来源的政府模式”⑧;也进一步说明寻找地方政府行为背后的决定性因素不能脱离经济发展阶段矛盾的主要方面。地方发展型政府范式与财政范式相结合,较好地解释了农村公共服务供给结构失衡和效率低下问题,但从更长的历史时期来看就难以解释,因为计划经济时期不存在这一行为模式。三是治理研究范式。财力不足是农村公共服务供给不足的重要原因,但供给主体的单一性而非多元化也是重要原因。当前的农村公共产品供给体制是一种单中心体制,它的特点主要是唯一的公共产品供给主体,制度外筹资机制、以及自上而下的公共产品决策机制。⑨由于缺乏相应的激励约束机制、保障机制、参与机制和有效协作的治理机制,尽管党和政府日益重视基本公共服务供给侧改革,但依然无法满足人民日益增长的基本公共服务需求⑩。因而治理缺陷才是农村公共服务供给不足及低效率的关键。治理研究范式强调供给多元化,有弱化政府责任和市场化偏向,是经济较为发达阶段的选择,这与当前农村的经济发展阶段不相符。

财政研究范式、地方发展型政府研究范式和治理研究范式都有效抓住了农村公共服务供给的一个方面。财政研究范式揭示了农村公共服务供给不足的财政逻辑,地方发展型研究政府充分展现公共服务供给的城市偏向和农村结构偏向(软硬公共服务结构不平衡)的地方政府行为逻辑,治理研究范式也揭示了农村公共服务供给效率差异的治理主体选择逻辑。无论是财政范式、地方发展型政府范式还是治理范式都忽视了经济发展阶段这一重要的背景条件。不同的发展阶段,地方政府行为自然也不同,治理模式的选择也不同。政治晋升激励的内容是由经济发展阶段决定的,改革开放以来的GDP考核导向自然是中国经济发展阶段的要求。以经济建设为中心的导向自然成为中央政府考核地方政府的关键因子。由此,改变地方政府行为的关键是经济发展阶段的变化。中国特色社会主义进入新时代,社会主要矛盾发生转化,经济从高速增长转向高质量发展阶段,地方政府以GDP为核心导向的行为也会发生变化,会更加关注公共服务供给。因而,本文认为,发展阶段是农村公共服务供给的宏观背景,政府行为是影响农村公共服务供给的关键因素。本文建立一个发展阶段、政府行为与供给绩效的政治经济学分析框架,以揭示农村公共服务供给的多重逻辑。

-

坚持以人民为中心的发展理念和顺应新时代社会主要矛盾的转化,以及满足农村居民日益增长的美好生活需要,都离不开农村公共服务高质量供给。首要的问题是要找准农村公共服务供给的真实逻辑。目前农村公共服务供给研究的财政范式、地方发展型政府范式和治理范式缺乏发展阶段的宏观制约,主要是经济学和公共管理学的研究方式,缺乏一个综合的政治经济学研究方式,有必要建构一个新的政治经济学框架。本文通过综合发展阶段、政府行为与供给绩效的政治经济学分析框架,更加清晰地勾勒出了新中国七十年农村公共服务供给变迁(见图1)。

新中国七十年的发展阶段呈现出不同的特征,从阶级斗争转向经济建设,从高速增长转向高质量发展,城乡关系也从分割逐步走向融合。农村公共服务供给变迁的背后是中国经济发展阶段和城乡关系的变迁。不同的发展阶段,实施不同的发展战略,决定了政府行为方式的差异,进而决定了公共服务供给的绩效差异。农村公共服务供给是城乡关系变迁的一个缩影,城乡关系发展的不同阶段影响到农村公共服务供给,新中国七十年农村公共服务供给变迁实质上是新中国七十年城乡关系的变迁。如何划分不同的发展阶段和城乡关系变迁成为至关重要的一步。经济基础决定上层建筑,城乡关系变迁自然要以新中国成立七十年以来经济发展的不同阶段性特征为划分标准。主要划分为:1949—1977年的重工业优先发展战略阶段、1978—2003年的经济增长主导阶段以及2004年至今的统筹协调发展阶段。⑪从价值取向来看,基本公共服务政策经历了“平均—效率—公平”的三次转换;从时间序列来看,基本公共服务均等化政策可以划分为1949—1978年、1978—2002年、2003—2015年三个阶段;从政策内容来看,基本公共服务经历了低水平平均、严重失衡、迈向新的均衡三个时期。⑫从上面的研究可以发现,发展阶段与公共服务供给绩效具有较强的内在关联。在城乡关系变迁上,第一阶段:从1949—1978年。这是城乡二元体制逐渐形成和日益巩固的阶段。第二阶段:从1979—2002年。这是城乡二元体制虽然略有松动但基本上依然存在的阶段。第三阶段:2003年以后。这是着手改革城乡二元体制并逐步推进城乡一体化的阶段。⑬因而,城乡关系一直是二元结构的变迁,新中国七十年的城乡关系阶段是城乡二元结构的形成、固化、消解的过程,目前依然处于城乡二元结构阶段。中国GDP增速从2012年起开始回落,告别两位数增长,中国经济进入新常态。党的十九大报告进一步提出中国经济从高速增长转向高质量发展阶段。因此,新中国七十年的发展阶段及城乡关系可以概括为,1949—1978年经济赶超战略阶段及城乡二元结构形成阶段;1979—2012年经济增长优先战略阶段及城乡二元结构固化阶段⑭;2013年以来的经济高质量发展战略阶段及城乡二元结构逐步消解阶段。

-

1949年新中国成立,面对以美国为首的西方国家的封锁及国内经济处于崩溃边缘的困境,国家迫切需要集中力量建立强大的国防以保卫新生的政权;同时集中展现社会主义优越性,政府实施了经济赶超发展战略。1949—1978年经济赶超发展战略阶段,政府为了资本积累,实施了“以农补工”、农村支持城市等一系列配套政策,特别是1958年颁布的《中华人民共和国户口管理登记条例》,作为城乡二元体制关键内容的户籍制度实施,标志着城乡二元结构基本形成。据测算,在改革前的1958—1978年的二十九年中,政府通过农产品剪刀差大约取得了5100亿元收入,同期农业税978亿元,财政支农支出1577亿元,政府提取农业剩余净额4500亿元,政府对农业的财政投入是负数。⑮政府的重工业优先发展战略内生出一系列影响中国城市化发展和城乡收入差距调整的制度安排和政策措施(如,城乡二元户籍制度、农产品统购统销等),发展战略的工业化偏向成为这一时期城市化进程滞后、城乡收入差距居高不下的根本原因。⑯经济赶超发展战略阶段推动了城乡二元结构的形成,城市偏向的经济社会政策也随之实施。1951年国务院颁布了《中华人民共和国劳动保险条例》,国家几乎全部包揽了城市职工的保障责任;而农民的社会保障主要依靠自己和集体的保障,表1就比较明显地体现了城乡之间的社会保障公共服务差别。

城 市 农 村 养老保障 单位保障,建立了退休制度 除五保户是集体保障外,其余人员是家庭保障;没有退休制度 医疗保障 单位保障,公费医疗+劳保制度 个人出资+集体保障,合作医疗 工伤保障 单位保障 无 生育保障 单位保障 无 资料来源:刘志昌:《中国基本公共服务均等化的变迁与逻辑》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第71页。 表 1 1949−1978年城乡社会保障的比较

在医疗保障方面,城市有单位保障而农村主要是个人+集体保障,在人民公社时期,主要是由人民公社这一集体来承担。因为“在计划经济时期的管制型或者说是全能主义的政府行为模式下,经济社会文化等各个方面均被行政权力全面渗透,人们缺少相当程度的选择性和自主性,社会生活被行政权力严格掌控”⑰。经济赶超发展战略阶段的政府行为是一种全能型政府行为,具有公共特征的公共服务一般也是政府供给。在全能型政府模式下,中央与地方高度一致。据有关数据显示,计划经济时期中央在财政支出中的占比最高年为60%—70%,而地方政府最小时只占23%,这充分反映了计划经济时期国家财政的“统收统支”特征⑱。中央与地方政府行为具有高度的一致性,地方政府只是执行者,不存在偏向,即地方政府行为的城市偏向来源于经济发展阶段。由于在公共服务供给领域,政府是唯一的供给主体,加之城乡二元结构,在政府财力不足而且主要财力用于满足城市居民需要的情况下,这一阶段的农村公共服务供给不是由政府筹资承担而是依靠人民公社以集体形式供给即集体筹资负担。因而,这一阶段的农村公共服务供给的政治经济逻辑是由于经济赶超发展阶段匹配城乡二元结构形成,这一阶段的矛盾主要方面是巩固新生政权,发展重工业,实施计划经济体制,以社会主义优越性的意识形态为导向,政府几乎包揽了一切,是一种全能型政府,城市居民的生老病死等公共服务福利基本由政府的单位进行包揽,而农村居民的社会保障等公共服务只有通过农村的政府−人民公社的集体形式加以提供,并成为农村公共服务的单一供给主体。表2比较鲜明地展现了人民公社时期农村公共服务供给主要是集体供给形式,从农田水利等基础设施服务到小学、医疗等基本公共服务的筹资渠道都基本是农村集体形式,制度外筹资比较明显。

公共品项目 筹资渠道 1.社队新办的小型农田水利工程 凡是社队有能力全部承担的,应自筹解决;对困难社队,国家给予必要补助 2.所有水利工程 新中国前三十年兴修的水利工程,国家总投资共763亿元,而社队自筹及劳动积累估计达580亿元 3.教育部门举办的农村中小学 国家预算支出为主,社区集体支出一部分,个人需承担少部分 4.农村社队集体办学 集体负担为主,国家财政给予必要补助,并由个人负担少量学杂费 5.公共卫生院 实行“社区公助”,主要依靠公社集体经济力量 6.农村“合作医疗” 由大队统筹全体农民的医疗费用,基本医疗服务费用主要由社队集体承担;财政补助用于培训医务人员的经费和支持穷队办合作医疗 7.大队卫生所 几乎完全依靠集体经济投资和维持 8.公社范围内农业事业单位 国家财政预算内经费及公社社有资金 9.公社文化和广播事业 公社社有资金为主,国家预算内支出中适当补助 资料来源:林万龙:《中国农村社区公共产品供给制度变迁研究》,北京:中国财政经济出版社,2003年,第53页。 表 2 人民公社时期主要农村公共品的筹资渠道

这一阶段的农村公共服务供给绩效主要表现为城乡偏向,表3十分清晰地显示了在养老保障、医疗卫生、教育、住房等公共服务领域的城市偏向政策,其结果自然是城乡二元化。

政策领域 城镇社会政策体系 农村社会政策体系 养老保障 非缴费型的劳动保险 − 社会救助 “三无”人员救济 农村集体经济基础上的五保户政策 医疗卫生 非缴费型的医疗(劳保医疗与公费医疗) 农村合作医疗 劳动就业 固定就业(铁饭碗) − 教育 国家资助的义务教育 农村集体资助的义务教育 住房 单位提供住房(福利分房) − 社会服务 职工食堂、托儿所、浴室、理发室等集体福利事业 − 资料来源:岳经纶:《社会政策与“社会中国”》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第5页。 表 3 计划经济时代的城乡二元社会政策体系

-

随着1978年十一届三中全会召开,国家的工作重心从阶级斗争转向经济建设,中国经济由赶超发展战略阶段转向经济增长优先战略阶段。1949—1978年期间,国际经济格局发生了重大变化,西方国家普遍经历了一个高速增长时期,特别是亚洲“四小龙”经济增长速度更快,中国与西方发达国家差距呈现扩大趋势。邓小平就此指出:“经济问题是压倒一切的政治问题。不只是当前,恐怕今后长期的工作重点都要放在经济工作上面。”“政治工作要落实到经济上面,政治问题要从经济的角度来解决。”⑲社会主义优越性也需要体现在经济上能够满足日益增长的物质文化生活的需要。经济问题是这一阶段的主要矛盾,“以经济建设为中心”是最为简洁的表达。虽然农村家庭联产承包责任制的推广使得农村经济迅速改观,1978—1984年城乡二元结构有所松动,但随着1984年经济体制改革的重心转向城市,城乡二元结构继续固化加深。城市化理论一直是经济增长的重要理论依据。发展经济自然是城市偏向,城市比农村更具有经济增长意义。经济增长优先战略阶段,政府行为发生重要变化。经济建设作为政府的中心工作,以经济增长作为政府政绩考核的关键内容,地方政府行为更加偏向经济而忽视社会建设的模式逐步形成。计划经济时期的地方政府与中央政府基本保持一致,转向市场经济后,地方政府行为在中央的政绩考核,即以GDP和财政收入增长为核心的政治晋升激励以及自身利益的导引下,地方政府行为出现了不同的利益导向,在农村公共服务供给上呈现了三个偏向,一是城乡关系上的城市偏向;二是经济建设与社会建设(公共服务)上的经济偏向;三是公共服务结构上的硬公共服务偏向。在农村公共服务供给绩效上体现为城乡差距、供给不足和结构失衡。

城市作为经济增长的发动机,政府行为自然偏向城市,在公共服务方面也尤为明显。据有关数据显示,中国城市社会保障覆盖率接近90%,农村覆盖率则只有3%左右,城乡社会保障率的比例为30∶1。⑳表4也显示,政府的公共服务投资在城乡之间存在城市偏向,城乡差距明显。

内容年份 公共投资的城乡分布 GDP的城乡分布 人口的城乡分布 人均公共投入城乡比(倍) 城镇 乡村 城乡 农村 城镇 农村 1980 69.3 30.7 69.9 30.1 19.4 80.6 9.38 1985 88.7 11.3 71.6 28.4 23.7 76.3 25.27 1989 84.7 15.3 75 25 26.2 73.8 15.59 1990 81.9 18.1 72.9 27.1 26.4 73.6 12.61 1995 73.2 26.8 79.5 20.5 29 71 6.69 1996 72.2 27.8 79.6 20.4 30.5 69.5 5.92 1997 72.7 27.3 80.9 19.1 31.9 68.1 5.68 1998 40.8 59.2 81.4 18.6 33.4 66.7 1.38 1999 66.4 33.6 82.4 17.6 34.8 65.2 3.70 2000 62.1 37.9 83.6 16.4 36.2 63.8 2.89 2001 − − 84.2 15.8 37.7 62.3 − 2002 − − 84.6 15.4 39.1 60.9 − 资料来源:杨静:《统筹城乡中农村公共产品供给:理论与实证分析》,北京:经济科学出版社,2008年,第116页。 表 4 政府公共投资中的城乡差异分析(单位:亿元)

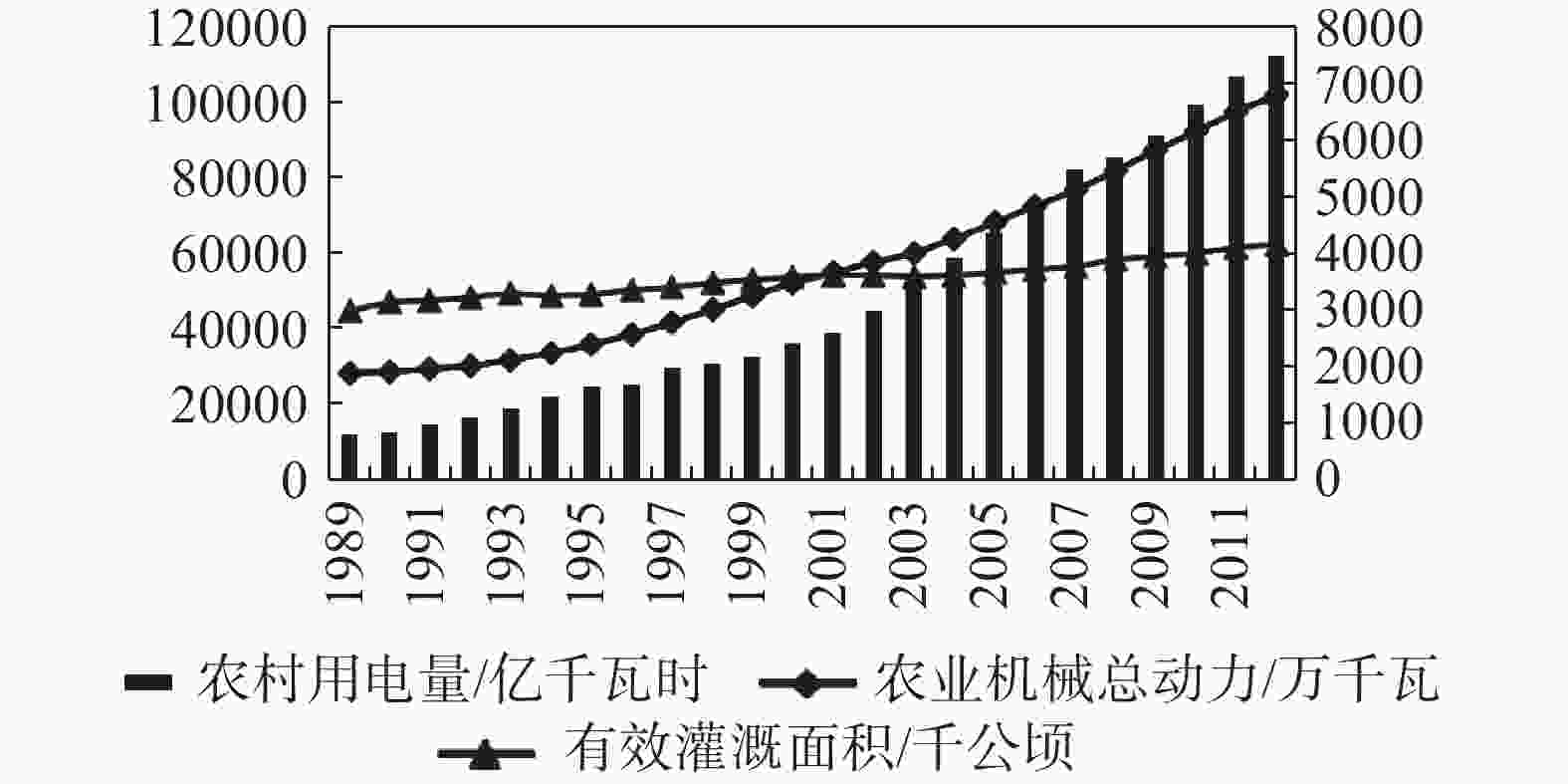

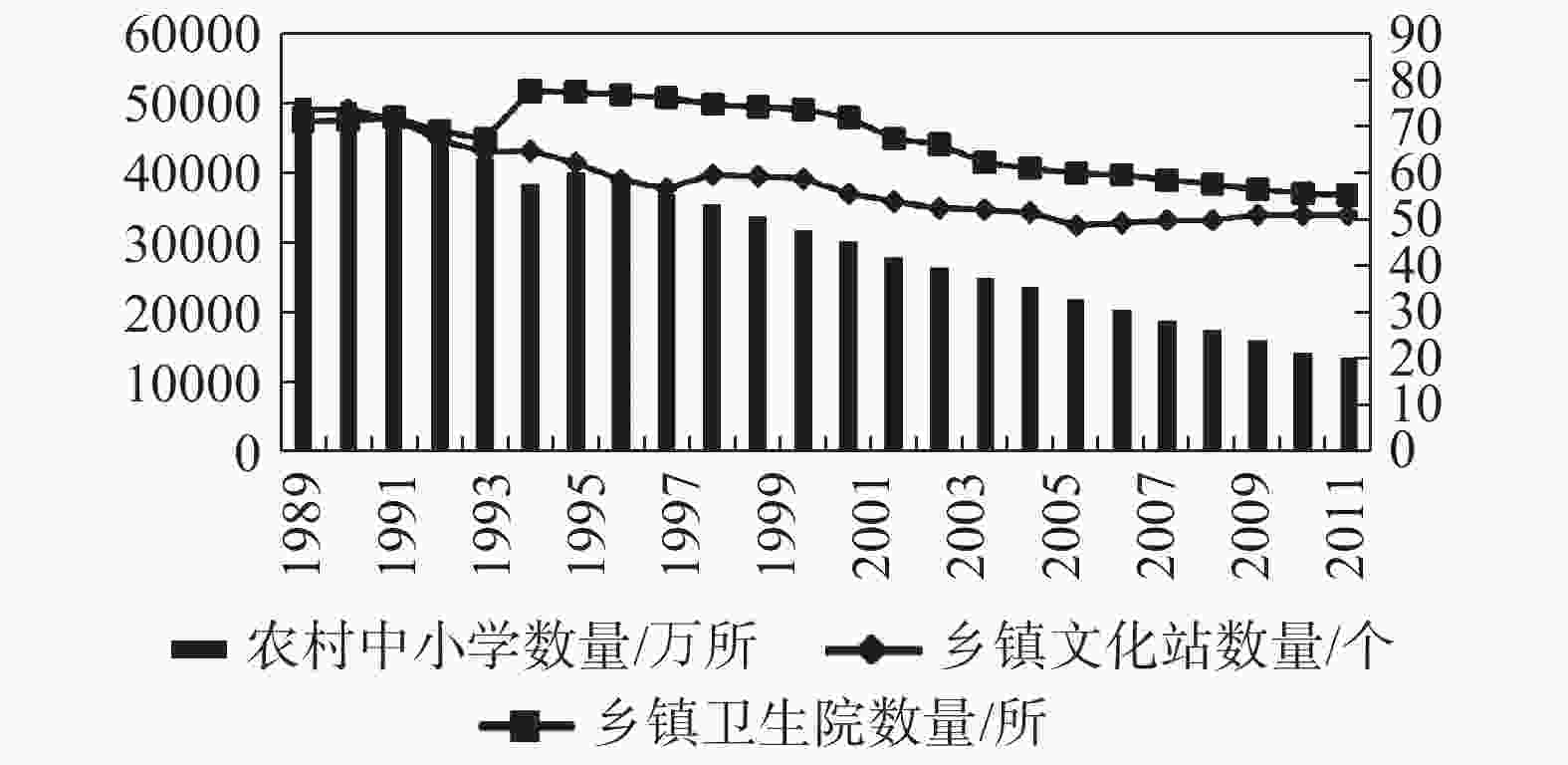

发展阶段转向经济增长优先,地方政府着力抓经济建设,忽视社会建设,公共服务供给不足特别是农村公共服务供给不足成为这一阶段的凸出特征。经济优先的发展战略使中国逐步形成了一个与民争利的发展型政府行为模式,资源配置长期处于政府主导状态,资源投入相比较公共服务领域更多地倾向于经济建设,这就直接导致政府在公共服务供给过程中的角色严重缺位,政府职能单一地表现为推动经济发展过程中的建设主体和投资主体㉑。地方政府更加重视经济建设而相应忽视社会建设,公共服务供给不足成为常态。2013年世界卫生统计报告显示,中国每万人口医师数仅为14.6,每万人口护理人员数仅为15.1,低于金砖国家中的俄罗斯和巴西(这两项指标分别为43.1、85.2和17.6、64.2),更低于发达国家(美国这两项指标分别为24.2、98.2;日本分别为21.4、41.4)㉒,公共服务供给不足的背后是地方政府的发展主义思维。近三十年来中国经济发展迅速,但是在公共产品供给方面,“硬公共品”供给体系相对完善,而在文化、教育、医疗等“软公共品”的供给方面依旧存在不足㉓。地方政府行为在农村公共服务供给领域的偏向就是能够在短期内推动经济增长的公共服务投资,如,农村公路、水利灌溉等基础设施服务。地方政府行为指向经济增长,能否拉动经济增长成为其选择的标准,从图2、图3可以看出,乡镇文化站数量等体现的农村教育、文化、卫生等“软”公共服务供给呈下降趋势,而在政府大力投资下,农业机械总动力、有效灌溉面积和水利水电站等“硬”公共服务供给呈现上升趋势。

资料来源:根据历年《中国农村统计年鉴》整理计算。

随着发展阶段变化,政府行为相对忽视公共服务领域投入,政府不再是唯一的供给主体,农村公共服务供给制度也相应变迁。20世纪90年代有学者对浙江绍兴地区实地调研,发现了农村公共服务供给的主体从单一的集体供给转向了多元供给,改革后农村公共品的投资方式呈现多元化趋势,国家、集体和农民多方投资。㉔表5显示,家庭联产承包责任制实施后农村公共产品的供给主体不再限于政府,出现了民间供给主体,农村公共产品供给制度发生了诱致性变迁。

模式 公共品的私人供给 俱乐部产品 公共品的私人产品化 供给者成员 1个或多个 多个 1个或多个 成本回收 通过服务收费回收 内部成员分摊,通过利益回收 通过服务收费或自家效益回收 排他性 消费具有排他性 效益有一定的外延性 对成员无排他性 对非成员有排他性 有排他性 若干例子 农村卫生、农村基础教育 专业协会、水利 水利、大中型农机具 资料来源:林万龙:《集体联产承包后中国农村公共品供给制度诱致性变迁模式及影响因素研究》,《农业技术经济》2001年第4期。 表 5 公共品供给制度诱致性变迁后三种供给模式的比较

经济增长优先发展战略阶段导致地方政府行为对农村公共服务供给不够重视,虽然政府财力不足,但更关键的是政府把更多的财力投向经济建设,即使有财力也不一定投向公共服务。据有关数据实证分析证明,江西省县级政府最为重视经济建设(基本建设、农业发展支出);政府的有效运行次之(行政管理支出);而对民生服务的重视在当前表现并不突出(教育科技、医疗卫生、社会保障)㉕。表6显示,卫生费用中政府的比重在下降,从1978年的32.16%下降到2002年的15.56%,相反个人支出比重从1978年的20.43%上升到2002年的57.72%。财力不足,需要由多元化主体供给弥补,但也成为政府在公共服务领域弱供给甚至卸责的理由。20世纪90年代推动了公共服务市场化改革,如医疗服务市场化改革,政府单一供给主体转向多元主体,加上1992年的市场化改革热潮,公共服务市场化供给成为重要选择,导致了这一时期的政府供给呈现弱化趋势。

年份 政府卫生支出

占比(%)社会卫生支出

占比(%)个人卫生支出

占比(%)年份 政府卫生支出

占比(%)社会卫生支出

占比(%)个人卫生支出

占比(%)1978 32.2 47.4 20.4 1996 17 32.3 50.6 1979 32.2 47.5 20.3 1997 16.4 30.8 52.8 1980 36.2 42.6 21.2 1998 16 29.1 54.8 1981 37.3 39 23.7 1999 15.8 28.3 55.9 1982 38.9 39.5 21.6 2000 15.5 25.6 59 1983 37.4 31.1 31.5 2001 15.9 24.1 60 1984 37 30.4 32.6 2002 15.7 26.6 57.7 1985 38.6 33 28.5 2003 17 27.2 55.9 1986 38.7 34.9 26.4 2004 17 29.3 53.6 1987 33.5 36.2 30.3 2005 17.9 29.9 52.2 1988 29.8 38.9 31.3 2006 18.1 32.6 49.3 1989 27.3 38.6 34.1 2007 22.3 33.6 44.1 1990 25.1 39.2 35.7 2008 24.7 34.9 40.4 1991 22.8 39.7 37.5 2009 27.5 35.1 37.5 1992 20.8 39.3 39.8 2010 28.7 36 35.3 1993 19.7 38.1 42.2 2011 30.7 34.6 34.8 1994 19.4 36.6 43.9 2012 30 35.7 34.3 1995 18 35.6 46.4 资料来源:《中国卫生统计年鉴》。 表 6 卫生费用的政府、社会、个人之间的比重(%)

20世纪80年代中期农业生产的非增长格局除了因制度创新的边际生产力递减的原因之外,一个主要因素便在于农业公共基础设施的恶化大大降低了农业的生产力㉖。人民公社解体后,农村公共服务的集体供给制度出现瓦解,而政府又更加注意经济投资和城市偏向,政府投入不足,农业基础设施等公共服务出现恶化,1998年的大洪水更加凸显了农村水利设施的投入不足。因而,这一发展阶段虽然农村公共服务供给主体呈现了多元化趋势,但是政府供给的缺位和市场经济的不完善,加之农村经济本来不发达,市场和社会供给能力较弱,使得这一时期的农村公共服务供给绩效呈现恶化趋势,“三农”问题凸显。

-

2013年习近平总书记首次提出经济新常态。中国经济从高速增长转向中高速增长。党的十九大报告提出了经济转向高质量发展阶段。因而,经济增长优先战略阶段转向了经济高质量发展战略阶段。随着城乡居民收入差距的扩大,以经济增长绩效为合法性的基础日益受到挑战。1978年改革开放以来的城乡收入差距呈现扩大化趋势,根据国家统计局公布数据显示,城乡居民收入差距从1978年的2.57倍扩大到2013年的3.03倍。按理想的类型划分,如果前三十年主要解决的是国家权力问题,改革开放三十年则是公民的经济权利。而在当下,中国政治发展的优先选择则是以社会保障为主的公民的社会权利㉗。从1978年开始到20世纪90年代中期,经济政策是中国政府的施政重点,效率优先、兼顾公平是政府改革的主导方向,加速经济发展是政府改革的主要目标。“在某种意义上,中国只有经济政策,没有社会政策”。㉘由此,这一阶段矛盾的主要方面从以经济建设为中心的经济增长逐步转向经济社会建设并重。2005年党的十六届五中全会就提出,在经济发展的基础上,更加注重社会公平。“一切政治权力起先都是以某种经济的、社会的职能为基础的。”“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础,而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去。”㉙经济与社会建设的矛盾天平逐步倾向了社会建设。因为进入小康社会,中国社会的主要矛盾已经由私人产品的匮乏转变为公共服务的匮乏。今天中国社会的主要矛盾就是公众日益增长的公共服务需要同公共服务供给短缺低效之间的矛盾。中国(海南)改革发展研究院的问卷调查显示:高达82%左右的专家学者认为,现阶段中国公共服务供给,存在的突出问题是公共服务供给总量不足和分配不公平。㉚目前发展阶段的矛盾主要方面转向了社会建设。党的十六大报告提出了建设和谐社会。新发展阶段下政府行为更加注重公共服务供给,从发展型政府转向服务型政府。平等享有国家提供的公共服务是公民的基本“社会权利”,使所有人都能够平等获得“社会通行标准”的公共服务是国家必须履行的一项基本职能。㉛具体到农村公共服务供给,随着政府回归公共服务职能,农村公共服务供给主要以政府为主导、多元主体并存。表7显示,2013年来中央高度重视农村公共服务供给问题,连续六年提出了农村公共服务供给相关内容和目标,农村公共服务的政府责任逐步得到强化。同时,农村公共服务供给的市场化和社会化趋势日益明显。

时间 文件名 内容 目标 2013 《中共中央 国务院关于加快发展现代农业进 一步增强农村发展活力的若干意见》 改进农村公共服务机制,积极推进城乡公共资源均衡配置 加快实现城乡基本公共服务均等化 2014 《中共中央 国务院关于全面深化农村改革加快 推进农业现代化的若干意见》 健全城乡发展一体化体制机制 推进城乡基本公共服务均等化 2015 《中共中央 国务院关于加大改革创新力度加快 农业现代化建设的若干意见》 围绕城乡发展一体化,深入推进新农村建设 提升农村公共服务水平 2016 《中共中央 国务院关于落实发展新理念加快农 业现代化实现全面小康目标的若干意见》 推动城乡协调发展,提高新农村建设水平 提高农村公共服务水平 2017 《中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结 构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干 意见》 补齐农业农村短板,夯实农村共享发展基础 提升农村基本公共服务水平 2018 《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意 见》 坚持农业农村优先发展原则。把实现乡村振兴作为全党的共同意志、共同行动,做到认识统一、步调一致,在干部配备上优先考虑,在要素配置上优先满足,在资金投入上优先保障,在公共服务上优先安排,加快补齐农业农村短板。 到2020年,城乡基本公共服务均等化水平进一步提高,城乡融合发展体制机制初步建立 到2035年,城乡基本公共服务均等化基本实现,城乡融合发展体制机制更加完善。 资料来源:作者自制。 表 7 2013−2018年中央一号文件相关农村公共服务内容及目标

农村供给绩效的又一个突出特征是城乡偏向逐步转向城乡一体化。2014年以来,政府以促进城乡公共服务均等化为目标的政策文件相继发布,从养老、教育、医疗等领域,均衡城乡公共服务资源的配置,推进城乡公共服务的一体化发展。如表8所示,公共服务供给政策的城市偏向逐步消解,转向城乡融合,城乡二元结构也逐步走向消解阶段。中国进入新时代,农村也迈入新时代,公共服务高质量供给满足农民日益增长的美好需要,成为基本趋势。

年份 政策文件 政策目标 政策内容 2014年 国务院发布《关于建立统一的城乡居 民基本养老保险制度的意见》 养老服务

一体化并轨新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度,在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险 2016年 《国务院关于统筹推进县域内城乡义 务教育一体化改革发展的若干意见》 教育服务

一体化统筹城乡教育资源配置,推进县域内城乡义务教育一体化改革,实现县域义务教育均衡发展 国务院发布《关于整合城乡居民基本 医疗保险制度的意见》 医疗保障

一体化各省份现有的城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗合并为城乡居民基本医疗保险 2018年 《中共中央国务院关于实施乡村振兴 战略的意见》 基本公共服务

均等化到2020年,城乡基本公共服务均等化水平应进一步提高;到2035年,要基本实现城乡基本公共服务均等化 2019年 发改委发布《2019年新型城镇化建设 重点任务》 农业转移人口

市民化推动已在城镇就业的农业转移人口落户;推进常住人口基本公共服务全覆盖 资料来源:作者自制。 表 8 农村公共服务供给绩效的城乡一体化趋势

新时代经济发展阶段转向高质量发展阶段,公共服务的作用日益重要,以公共服务促进发展成为新阶段的经济增长路径,这推动了政府从发展型转向公共服务型。在农村,新时代乡村振兴战略的推进,城乡二元结构逐步消解,政府将通过提供更多的公共服务推进城乡融合发展。因而,农村公共服务在新的发展阶段,政府行为的公共服务取向以及供给绩效更加凸显了高质量导向,日益满足农村居民的美好生活需要。

-

新中国七十年农村公共服务供给变迁背后呈现的是宏观的发展阶段,发展阶段的矛盾主要方面不同,政府的工作重心不同,政府行为偏向也不同,农村公共服务供给绩效也就不同。单一的财政体制完善和地方政府行为激励相容都难以有效破解农村公共服务供给面临的与城市的差距、内部的结构失衡和整体的效率低下。决定农村公共服务供给的根本因素是国家的发展阶段,不同发展阶段面临的主要任务不同,实施不同的发展战略,与发展战略匹配的相关制度共同影响了政府行为,进而最终影响农村公共服务绩效。进入高质量发展阶段,破解城乡二元结构需要有新的举措。首先,强调不同的发展阶段解决不同的历史任务,经济发展阶段水平决定了公共服务供给水平和城乡公共服务的配置。财力是否充足并非农村公共服务供给的充要条件。财力是农村公共服务供给的必要条件和重要因素,而非决定性因素。破解城乡二元格局要完善公共财政体系,加强对农村公共服务的财力投入和转移支付力度,推动城乡基本公共服务均等化。没有财力充足,农村公共服务高质量供给将是“巧妇难为无米之炊”。经济发展阶段决定了财力的基础,在既定的财力下,财力的配置或者财力的偏向影响了农村公共服务供给的结构与效率。其次,将地方政府行为作为一个因变量,而非自变量,坚持发展阶段中的政府行为变化思维。地方政府行为是会发展变化的,会因发展阶段的变迁而变迁。从政治晋升和财政投入等方面激励地方政府行为,更加关注农村公共服务供给,也就是要把公共服务作为地方政府的政绩考核内容,从横向与纵向上强化对地方政府行为的约束,完善监督体系,促使地方政府更好地履行公共服务供给的基本职能,构筑政府治理体系现代化。从地方政府本身和影响其行为的各个因素来激励约束是必要的,但不能忽视发展阶段这一根本的因素。发展阶段的变化决定着政府行为的变迁。地方政府的行为偏向是由发展阶段的矛盾的主要方面决定的,而非政绩考核内容和指标决定的。再次,要坚持马克思主义的矛盾分析方法破解农村公共服务供给绩效难题。矛盾有主要、次要方面,必须把握矛盾的主要方面,这样才能正确认识农村公共服务供给的性质。农村公共服务供给是发展阶段变迁的产物。进入新时代、新阶段,社会主要矛盾转化,城乡二元结构逐步走向消解,随着社会主义新农村建设和乡村振兴战略等一系列重大促进农村公共服务供给政策的推出,新阶段农村公共服务供给也转向满足农民美好生活需要。同时,公共服务能有力促进创新、提振内需和提升社会公平,推动经济高质量发展㉜,成为经济增长的新动力,农村公共服务也正走向高质量供给。要坚持以公共服务促发展的理念。公共服务作为新阶段的经济增长动力,推动公共服务作为政府的工作重心需要做到:(1)高覆盖导向。增加政府财政投入,特别是对农村公共服务领域投入,为乡村振兴特别是人才振兴夯实农村人力资本基础。(2)高层次导向。农村经济社会发展进入新阶段,公共服务供给层次也要提升,从县级统筹到省级统筹再到中央统筹。(3)高精准导向,实现供给精准匹配需求。农村公共服务不能够只关注供给方,更要关注需求方。精准对接农民的真实公共服务需求是关键。这要改变供给决策等影响机制,做到科学决策、民主决策。

中国农村公共服务供给变迁的政治经济学:发展阶段与政府行为框架

- 网络出版日期: 2019-06-01

摘要: 农村公共服务供给不平衡不充分成为新时代乡村振兴战略的主要短板。作为农村公共服务供给研究的财政范式、地方发展型政府范式和治理范式等三大主要研究范式,都忽视了发展阶段这一宏观背景。不同发展阶段的主要矛盾不同,政府的工作重心和行为偏向不同,公共服务供给绩效也不同。通过建构综合发展阶段、政府行为和供给绩效为一体的农村公共服务供给的政治经济学分析框架,可以发现,从中国经济赶超战略阶段、经济增长优先战略阶段到经济高质量发展阶段,城乡关系经历着二元结构的形成、固化和消解。与此相应的是,随着政府行为由全能型政府、发展型政府到服务型政府的变迁,农村公共服务供给绩效也在供给方式上呈现出从政府单一供给,到政府、市场和社会多元的弱供给,再到政府为主导的多元强供给的转变;在供给导向上逐渐呈现出从城市偏向,到城市偏向深化及结构(软硬服务)偏向,再到城乡协调的高质量供给的转变。转向经济高质量发展阶段后,需要强化以公共服务促增长并成为经济增长新动力的意识,扭转政府行为偏向,推动农村公共服务高质量供给,为有效推进乡村振兴战略提供有力的公共服务支撑。

English Abstract

Political Economy of the Change of Rural Public Service Supply in China: Development Stage and Government Behavior Framework

- Available Online: 2019-06-01

Abstract: The insufficient supply of public services in rural areas has become an important shortcoming of the strategy of Rural Revitalization in the new era. Three main research paradigms of rural public service supply: fiscal paradigm, local development government paradigm and Governance Paradigm all neglect the macro-background of the development stage. The main contradictions are different in different stages of development. In terms of political economy, the focus of government work is different in different stages of development, and the corresponding government behavior is also different. As a result, the performance of public service supply is differentiated. Through the construction of the political and economic framework of rural public service supply at the stage of development, government behavior and supply performance, it is revealed that the urban-rural relationship has undergone the stage of formation, solidification and dissolution of the dual structure from the stage of Catching-up Strategy of China's economy, the stage of priority strategy of economic growth to the stage of high-quality economic development, and correspondingly, the change of government behavior from omnipotent government, developmental government to service-oriented government. From the perspective of supply mode, the performance of rural public service supply presents from the single supply of government to the weak supply of government, market and society, and then to the multi-strong supply dominated by government, Supply-oriented from city-oriented to city-oriented to deepening and structure-oriented (soft and hard services) to high-quality supply of Urban-Rural Coordination. Turning to the stage of high-quality economic development, we should strengthen the awareness that public service promotes growth as the driving force of economic growth in the new era, reverse the government's behavior to provide more and better public services, promote the high-quality supply of rural public services, and provide solid public service support for effectively promoting the strategy of rural revitalization.