-

改革开放以来,随着中国经济的发展及城市化水平的提高,乡村的治理结构和资源配置方式发生了巨大的变化。为了在乡村建立一个与市场化和现代化相适应的现代乡村治理体系,政府在乡村进行了一系列的变革,包括加强基层党组织建设、推进新农村建设、开展“移风易俗”活动、打击宗族势力等等,以期能够逐渐消除传统的依赖宗族和血缘的资源配置方式的影响,重建一个与市场和法制相适应的当代资源配置方式。这样做似乎是有其理论基础的。现有的理论一般认为,传统社会依赖宗族、血缘的资源配置方式更适合农业社会,当时人们的生活范围和交易范围非常小,金融市场、社会保障体系等又不发达;而随着经济发展水平和市场完善程度的提高,传统资源配置方式已经不再合适,现代社会的资源配置机制应当是市场、法治与政府。①

但是,相对中国经济的快速发展,乡村从传统社会向现代社会转型是一个漫长的过程。不可否认,市场和法治已成为现代社会的共同追求,传统的基于宗族和血缘的资源配置机制将最终被市场和法治所取代。但在现实中,在中国广大乡村地区,由于市场和法治发育程度较低,传统社会遗留的资源配置机制仍然可能在发挥比较大的影响。在乡村治理体系转型过程中,传统社会资本的影响是无法回避的。那么,在当前乡村社会发展中,传统社会资本对乡村社会发展到底起着促进还是阻碍作用?我们是应该彻底打破传统社会资本,同时用现代机制去替代它,还是应该顺势而为,在经济发展的特定阶段利用传统乡村社会资本的优势?

直到今天,中国仍然有40%的人口生活在乡村(中国统计年鉴,2018),习近平总书记指出,对中国这样一个农业大国、人口大国来说,不管工业化、城镇化发展到哪一步,乡村都不可能消亡。中央也越来越重视乡村治理,在2019年6月《关于加强和改进乡村治理的指导意见》中,中央强调要“加强和改进乡村治理,推进乡村治理体系和治理能力现代化,夯实乡村振兴基层基础”。而在改进乡村治理结构过程中,政府也越来越意识到不能忽视传统社会资本。在《关于加强和改进乡村治理的指导意见》中,政府开始强调要构建共建共治共享的社会治理格局,即“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的现代乡村社会治理体制。”在随后的十九届四中全会上,提出要“实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动,夯实基层社会治理基础。”在上述大背景之下,本文的研究旨在厘清传统社会资本在当前乡村社会发展中起的作用,为如何规避传统社会资本的弊端、并实现与其良性互动和配合提出政策建议,同时也为构建共建共治共享的现代乡村治理体制提供学理依据。

-

如果要推进乡村治理体系和治理能力现代化,先要理解传统乡村的资源配置机制。我们不妨先来看两个案例的对比。以广西乐业县和四川江油县为例,前者是典型的姓氏数目少、姓氏集中度高的地区,1990年前后全县仅156个姓氏,前四大姓氏人口所占比重高达60%;后者1990年前后全县有超过1000个姓氏,前四大姓氏人口占比不到30%。这两个县的地方政府在1962—1989年增加了数千万预算用以投资乡村的学校、水利灌溉等公共设施。由于政府掌握的信息不充分、协调成本较高,政府倾向于采取“政府出资、群众出力”与社会合作的模式建设公共设施。那么,传统乡村的资源配置机制如何影响群众出力的效率呢,如何影响政府公共支出的效率呢?在给出答案之前,我们先回顾一下既有研究对于乡村治理和资源配置的发现。

总体来说,传统中国乡村依赖宗族和血缘进行资源配置。②中国经历了几千年的传统农业社会,传统社会“皇权不下县”,即政府行政机构的设置到县一级,县以下的乡村治理一般依靠宗族为载体,依赖宗法和血缘来实施乡村自治。③以血缘纽带为原始契机的宗法关系左右着传统乡村社区的自我运行。

传统乡村包含了家族和邻里乡党两大环节,即通常所说的同姓和异姓。资源配置也可以简单分为宗族内部和宗族之间,即同姓内部和异姓之间。

-

在传统中国乡村,宗族承担着很多责任,也享有很多权利。比如,对于族内的孤儿寡母和其他贫困人家,宗族会提供帮助和救济;对因遭受气候异常变化等外部因素引起的生存危机和家族成员生老病死这样的内部事故,也要提供帮助和救济。梁其姿记载了各地区历史上大量的宗族建造养济院、育婴堂、老人院以救济本族老弱孤贫的现象。④《 中国土地利用资料》(1937)也记录了各地区历史上存在族田、义田、学田用以救济本族孤贫、资助本族学子的情况。⑤Huang、Lam的研究发现,历史上宗族组织还能推动水利灌溉设施的修建,促进当地农业的发展。可以看出,历史上宗族力量对于乡村公共品提供起着重要的作用。⑥

这种宗族组织修建学校、医院、社会保障机构、水利灌溉设施、道路桥梁的现象在新中国成立后仍然存在,且屡见不鲜。新中国成立后第一轮县志中有大量的关于村民集资兴建公共设施的记载。⑦我们自己的研究通过严格的计量分析探究各县1949—1990年乡村村民集资修建公共设施(包括学校、医院、道路、桥梁、水利设施、文娱设施)的规模与该县1990年姓氏数目及姓氏集中度的相关性。我们发现,村民集资兴建公共设施与该地区的姓氏数目显著负相关,而与姓氏集中度显著正相关;姓氏数目越少、姓氏集中度越高,该地区的宗族数越少,村民之间的协调成本越低,村民集资兴建公共设施的现象越普遍。⑧

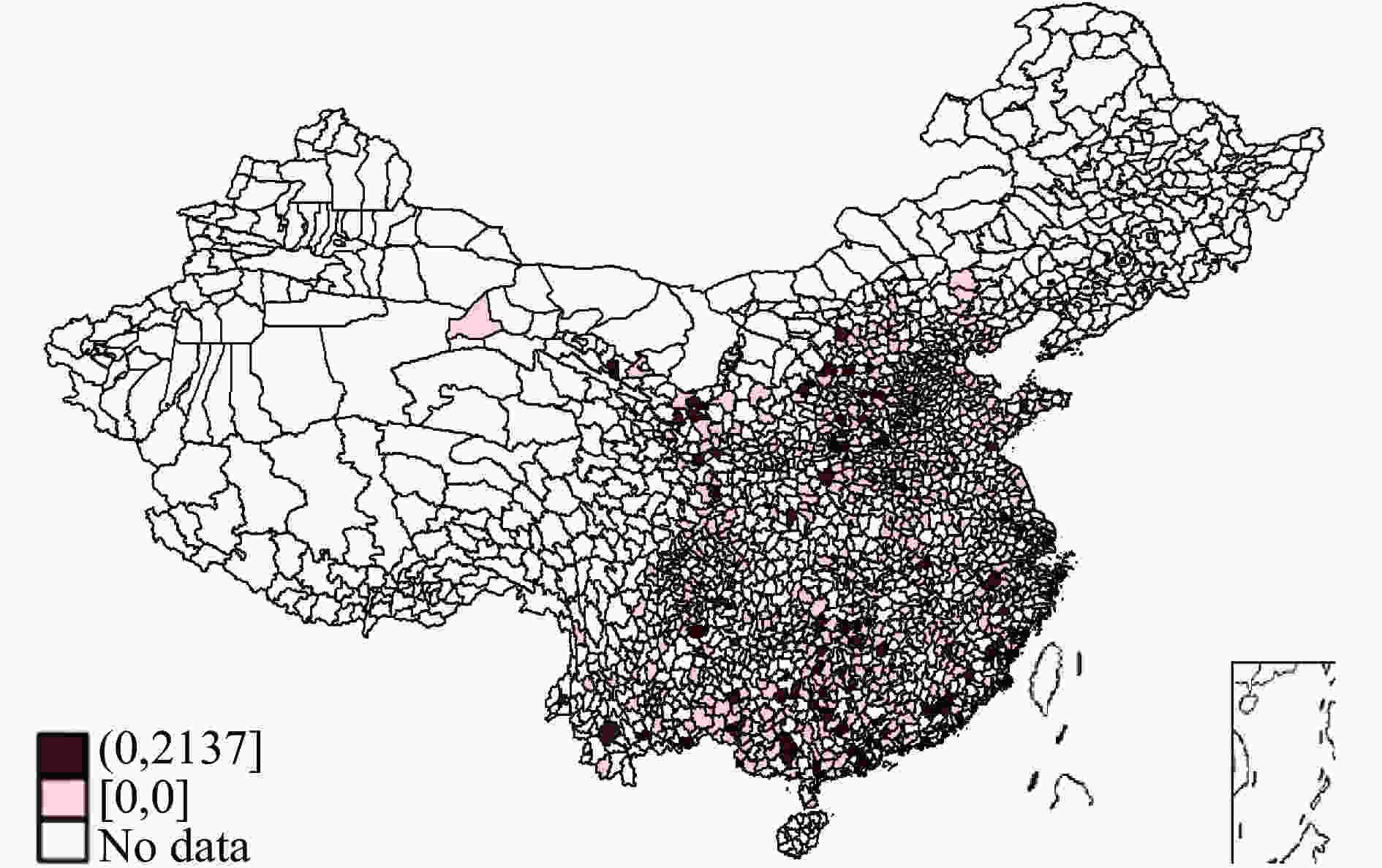

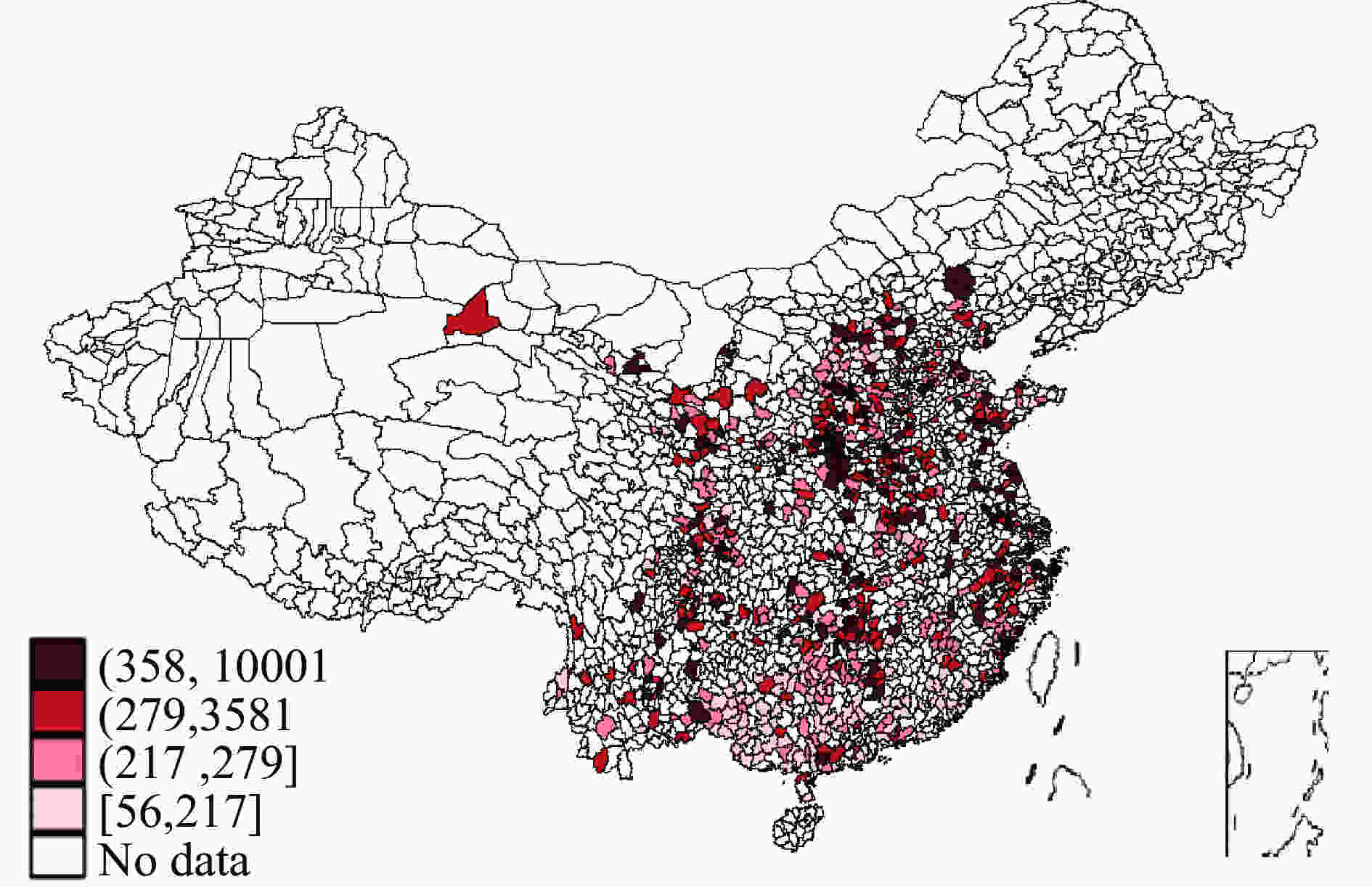

传统的资源配置机制不仅影响着乡村社会资本提供公共产品与服务,也影响着政府在乡村投入建设公共设施的效率。公共经济学理论认为,由于存在市场失灵,公共品应由政府提供。因此,在乡村公共产品与服务提供领域,政府应发挥决定性作用。但近年来一些研究发现,政府提供公共品存在信息不完全的问题;与政府相比,社会掌握更充分的信息,在公共品供给上更有效率。⑨具体到中国广大乡村地区,由于人口密度低,信息不对称问题更加凸显。因此,为了提高公共支出效率,政府倾向于在乡村公共品领域推广和社会资本合作的模式。⑩我们自己的研究发现,乡村传统社会资本确实可以影响政府与社会合作的效率,进而影响政府在乡村公共支出的效率。我们回到前文广西乐业县和四川江油县的对比。当这两个县的地方政府准备“政府出资、群众出力”,采取与社会合作的模式在乡村建设公共设施时,在广西乐业县,宗族多样性(clan diversity)低、群众协调成本低、集体行动更容易实现,因此“自1962—1989年国家投资(即县区级以上各种投资)累计2021.13万元;农民群众劳力投资,1962—1980年累计劳力折款449.63万元,1980年后只投劳动累计工,不算劳力折款”。⑪而在四川江油县,宗族多样性高、群众协调成本高、集体行动难以实现,最终政府的公共支出并未带来任何村民集资。⑫这两个案例的对比结果与集体行动的逻辑理论是完全一致的。⑬我们的研究还对一个全国范围的样本进行了实证检验,发现在姓氏集中度高的地区政府公共支出效率更高,具体表现在相同份额的政府公共支出能够带来更高的村民集资提供公共设施水平。⑭图1和图2分别是我们从新中国成立后第一轮县志中手工摘录的各县1949—1990年乡村村民集资修建公共设施总金额,及1990年前后姓氏数目分布图。这两张图的对比清晰地显示,村民集资修建公共设施与姓氏数目之间存在明显的负相关关系。

此外,在传统社会,宗法关系还会直接影响经济行为。根据《民事习惯调查报告录》(2000)⑮的记载,在很多地区,历史上存在土地买卖优先权“先尽亲属叔伯人”、族人优先租佃借贷以及减租让息的传统相当普遍。新中国成立后,经过土地改革和家庭联产承包责任制改革,此类习俗已经消失了。然而有研究发现,近年来乡村土地流转也通常发生在同一宗族的村民之间。⑯但是迄今为止,尚未有文献研究这些经济行为对效率的影响,如宗族网络强的地区土地流转率是否更高、土地流转后农业生产率是否更高、农民收入上升是否更快等等,这些问题都有待进一步的研究。

-

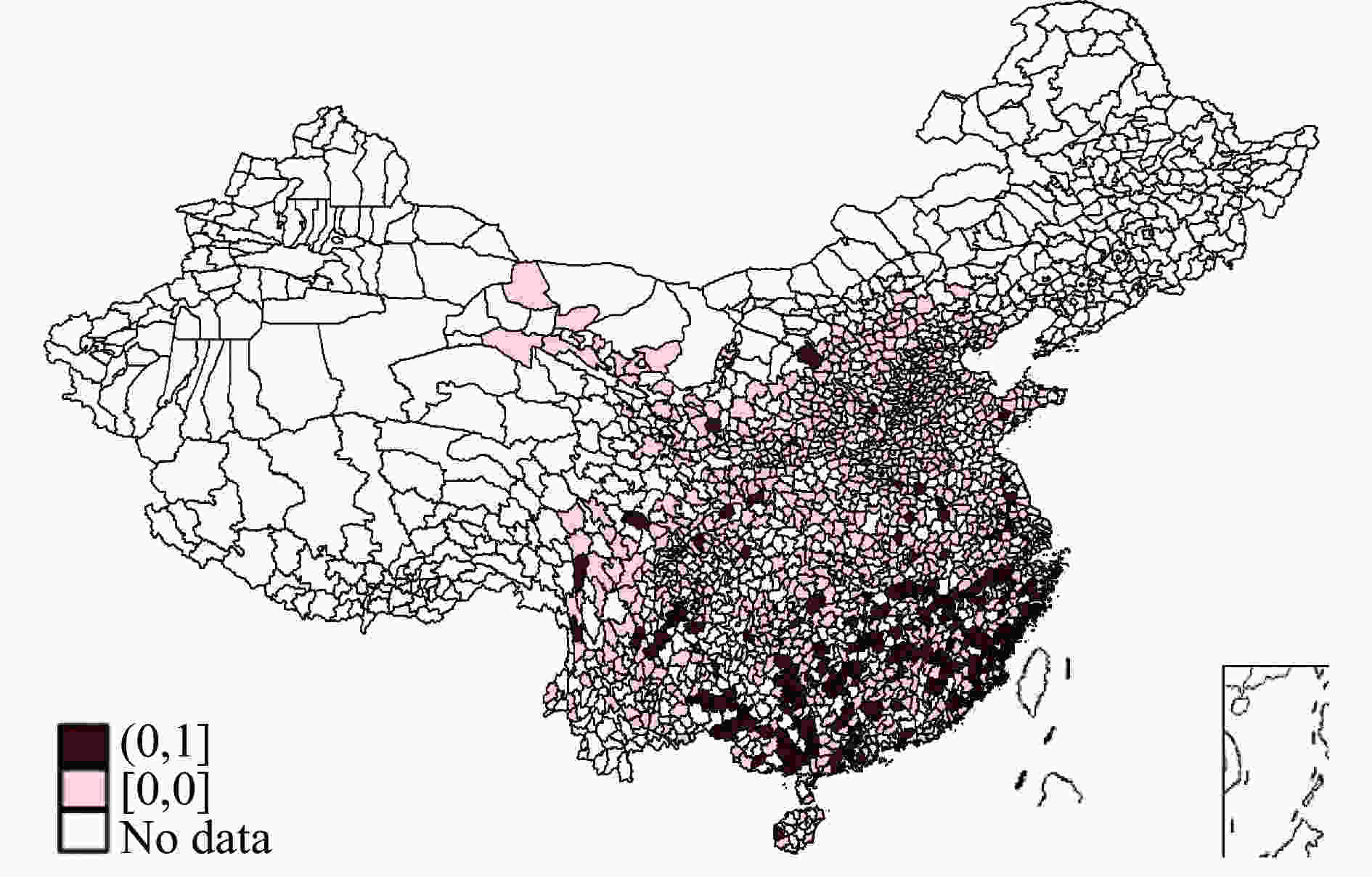

但是,任何事物都是有两面性的。宗族既是一种传统乡村的治理机制,同时,宗族之间的冲突也对乡村发展形成了负面影响。在传统乡村社会,由于缺乏市场机制和法制体系,异姓之间资源配置成为一个难题。最常见的解决异姓之间资源配置的方式就是武力冲突,即宗族械斗。⑰1949年后,政府开始逐步建立现代化的市场机制和法制体系,但是直到今天,广大乡村地区的市场机制和法制体系仍然不完善,⑱依赖武力冲突争夺资源的现象依然普遍,宗族械斗的现象甚至直到当代仍时有发生。⑲以浙江苍南县为例,据不完全统计,自1967—1991年间,共发生大小宗族械斗1000多起,死亡20人,重伤8人,直接经济损失在300万元以上。1992年8月16日的一次大规模宗族械斗中,望里镇和新安乡的林陈两姓,出动23个村共计2000多人,致使5人死亡,6人重伤,为近十年间县内伤亡最惨重的一次宗族械斗。⑳我们自己的研究对一地区的姓氏数目、姓氏结构与当地宗族械斗的概率进行了计量分析,发现当姓氏数目少、姓氏集中度高,即存在两个或数个实力相当的大家族时,一地区爆发宗族械斗的概率最大。㉑图3是宗族械斗分布图,可以看出,宗族械斗主要分布在江西、湖南、广西、广东、福建以及浙江南部;结合图2,我们可以发现,姓氏数目与宗族械斗呈现显著的负相关关系。

宗族械斗的负面影响,除了显而易见的威胁人们的生命财产安全甚至引起社会不稳定这些直接后果,还会导致严重的性别失衡和当地教育水平的低下。㉒由于男性是宗族械斗的主要力量,宗族械斗地区的家族为了增加械斗中获胜的概率,取得当地资源分配的话语权,更偏好生育男性。旧时,宗族械斗地区溺死女婴现象普遍;今天,“寄血赴港验子”,得知是女婴就流产的现象也主要发生在存在宗族械斗的地区。㉓Lu and Wang㉔则通过计量分析发现,存在宗族械斗的地区,男女比例明显更高,1982年人口普查数据显示,宗族械斗县的平均男女比例为109,而非宗族械斗县的平均男女比例仅为106;且有否宗族械斗可以解释地区间约30%的性别失衡差异。与此同时,宗族械斗还会导致当地教育水平低下。Lu and Wang㉕的实证研究发现,宗族械斗地区的平均受教育年限比其他地区低约5%,这一影响对男性比对女性更显著,对乡村人群比对城市人群更显著;研究还发现,宗族械斗地区存在“拳师”“武师”的概率比其他地区高约20%,而且当男孩接受武力投资时,其教育水平就相应下降了。以广东省佛山市顺德区为例,顺德历史上一直存在宗族械斗的传统,而顺德也素有“武术之乡”的头衔,历来便盛产武术大师,咏春拳一代宗师陈华顺、“两广棍王”陈当绵、“讲手王”黄淳梁、“功夫之王”李小龙等。直到最近几年,顺德还举办了数届“功夫文化节”。但是,顺德地区的教育水平跟广东其他地区相比却比较落后,1982年人口普查数据显示,顺德1982年的平均受教育年限仅5.99年,而广东省平均值为6.12年,但是与其经济发展水平却极不相称,顺德1982年的人均国民收入1126元,远高于广东省平均值658元。

-

改革开放以来,特别是20世纪90年代以来,现代化进程加快,劳动力流动频繁,对传统乡村地区的社会资本甚至宗族纽带冲击显著,乡村传统的资源配置机制本身如何变化?与此同时,改革开放以来的中国正经历着一场深刻而广泛的社会转型,比如,基层党组织建设的加强,村庄基层直选的引入……这些变化都极大地冲击了乡村传统的社会结构。传统社会资本本身是否被瓦解了?随着现代化市场体制和法治体系的建立,传统社会里宗族和血缘的资源配置机制在乡村日益发展的今天是否不再起作用了呢?我们的回答是,在激烈的社会变革中,传统的资源配置机制中有利的一面仍然在起作用,而传统资源配置机制不利的一面随着工业化和城市化进程的深入正逐渐消亡。

首先,让我们将目光投向其有利的一面。我们发现,直到2010年,乡村传统社会资本在乡村公共品供给领域依然发挥作用,在宗族多样性程度低的地区,村民集资提供公共品的现象仍然时有发生。如《政和县志》记载:“农民群众纷纷集资筹资兴建自来水工程,2000—2005年,农民集资约300万元,上级水利部门补助316.15万元,兴建村级供水工程57座,受益群众达72300余人”。㉖《延平区志》记载:“2003年,村民集资兴建宝珠至安丰路口的水泥旅游路。”政和县和延平区(旧称南平市)都是姓氏数目相对较少、姓氏集中度较高的县。㉗虽然这两个县从20世纪90年代初至21世纪初经历了激烈的工业化和城市化,㉘宗族网络依然在发挥它的作用。

但是,传统社会资本的弊端在今天的乡村也依然存在。在现代化进程中,传统社会资本不可避免地与现代法律产生了冲突。比如宗族势力与中国基层政权之间的冲突。一些地方基层由于“两委”(村党支部委员会、村民委员会)班子选举制度不健全、不透明,宗族势力拉票、贿选,左右地方基层治理。㉙又比如宗族势力与执法司法之间的冲突。部分地区村民法治观念淡薄,面对不法侵害多数选择忍气吞声,助长了“村霸”和宗族恶势力的嚣张气焰,同时也造成执法、司法部门无从了解相关犯罪行径,无从查办和治理,广东陆丰毒品村就是典型案例。宗族网络的副产品宗族械斗,其负面影响在今天也依然存在。我们的研究发现,历史上存在宗族械斗的地区,2010年人口普查数据显示性别比是108,显著高于其他地区的105;平均受教育年限为8.27年,比其他地区低约0.2年。㉚

然而,我们的研究还发现,传统社会资本不利的方面在现代化进程中被削弱了。以宗族冲突为例,宗族冲突的负面影响在城市化和市场化进程中被削弱了。首先,城市化进程中乡村人口流出对宗族械斗的缓解起着直接的影响。人口流出通常是青壮年劳动力,通过参加械斗来分配资源的价值有所下降;同时,失去了械斗主力,老弱妇孺挑起械斗的概率下降。其次,市场机制和法制体系的逐步完善也意味着对通过械斗进行资源配置的现象正逐步减弱。我们的实证结果显示,随着20世纪90年代末开始的大规模的新农村建设乡村拆迁和农户搬迁,宗族械斗对性别失衡的影响正在逐渐减弱,㉛在高拆迁县,存在宗族械斗的县2000—2010年男女比例下降幅度远高于非宗族械斗县(约高0.85个百分点),而在低拆迁县,存在宗族械斗的县2000—2010年男女比例下降幅度与非宗族械斗县基本一致(具体见表1);而随着人口流出,宗族械斗的必要性下降,宗族械斗对教育的负面影响也减弱了,㉜在高人口流出县,存在宗族械斗的县1982—2010年平均受教育年限上升幅度比非宗族械斗县高7.8个百分点,而在低人口流出县,存在宗族械斗的县1982—2010年平均受教育年限上升幅度反而比非宗族械斗县低4.7个百分点(具体见表2)。

不存在宗族械斗的县 存在宗族械斗的县 县个数 激烈乡村拆迁的县 −0.333 −1.182 317 温和乡村拆迁的县 −2.024 −2.068 742 县个数 841 218 注:“激烈”乡村拆迁的县指耕地征收比例高于样本均值(0.5%)的县,“温和”乡村拆迁的县,则指耕地征收比例低于样本均值的县。 表 1 2000−2010年性别比变化幅度(%)

存在宗族械斗的县 不存在宗族械斗的县 县个数 激烈人口流出的县 103.7 95.9 386 温和人口流出的县 94.6 99.3 615 县个数 181 820 注:“激烈”人口流出的县指2010年人口普查0.1%样本中经计算人口流出比例高于样本均值(34.3%)的县,“温和”人口流出则指2010年人口普查0.1%样本中经计算人口流出比例低于样本均值的县。 表 2 1982−2010年平均受教育年限变化幅度(%)

这些研究成果清楚地显示了传统社会资本在现代化进程中对当代乡村社会发展的影响。总的来说,传统社会资本对乡村社会有利的方面仍然保持,而对乡村社会不利的方面正随着市场化和城市化进程的不断深化而逐渐消减。

-

政府意识到乡村宗族网络的弊端,比如,宗族势力与基层政权的冲突、与现代法律的冲突、宗族械斗等等,因此,早期的做法是试图打破传统治理方式、加强基层党建,从而建立一套与现代经济相适应的新的机制。然而,尽管市场和法治已成为普遍追求,传统的基于宗族和血缘的资源配置机制将最终被市场机制所取代;但是现实中,从传统社会向现代社会转型是一个漫长的过程,特别是在广大农村地区,由于经济发展比较落后、市场机制发育程度较低,传统社会遗留的资源配置机制仍在发挥比较大的影响。我们的研究发现,传统社会资本中有利的一面,比如,传统社会资本在乡村公共品供给中对村民集资提供公共品及政府在乡村公共支持的效率均起到显著的促进作用,并且这些有利因素直到今天依然在起作用;另一方面,传统资源配置机制中虽然有糟粕,但经济发展的进程会将糟粕淘汰,比如宗族械斗,其负面影响已经随着城市化进程逐渐消亡。因此,为了促进乡村治理体系转型,实现乡村振兴,政府需要利用传统资源配置机制好的地方,实现与其良性互动和配合,而非急于去取代它。

传统经济学一直强调市场与政府的关系,但是对于社会与政府之间关系的讨论相对较少。㉝近年来,社会和政府这一对关系的讨论也越来越多,一般认为政府和社会的功能之间既相互补充,又相互替代。㉞经济学家们更多地强调了社会资本与政府职能之间的替代关系。在市场经济发展的初期,市场机制尚不完备,社会资本主导着生产要素的运作;随着市场的不断深化与正式制度的逐步建立,成熟的法律、规则等正式制度会逐渐取代以社群为基础的关系网络的作用。㉟而社会学家们更看到了社会资本对正式制度的补充,认为文化、社会关系网络等社会资本在新生的市场机制形成过程中未完全被瓦解和替代,而是嵌入到市场机制中,继续发挥作用。㊱但是迄今为止,并没有实证文献严格检验社会和政府之间是否存在互补关系,我们自己的研究则为社会和政府之间的互补关系提供了经验证据。我们发现,在中国乡村公共品供给领域,传统社会资本的作用在市场化和城市化进程中仍然存在,传统社会资本仍能显著促进公共品的民间供给,进一步地,传统社会资本还能提高政府公共支出的效率。㊲这说明,乡村传统社会资本的作用仍然不容忽视。

尤其需要注意的是,中央政策的出发点是好的,但基层政府却往往遏制不住权力冲动,中央政策被基层政府放大滥用。基层政府的过度操作不仅破坏了传统社会资本有利的一面,甚至会给乡村社会发展带来了直接的危害。比如最近一个案例,贵州六盘水某镇开展移风易俗活动,当地政府规定除婚嫁酒、丧葬酒外,其他酒席均视为违规酒席,一律严禁操办。因为村民何某给女儿办升学酒,收取亲友礼金,村镇干部立即赶到现场进行劝阻。其间发生推搡行为。村镇干部报警后,警方以涉嫌阻碍执行公务对其行政拘留3日……人情往来这种民间自发的活动由来已久,对于某些贫困村贫困家庭而言,这也是集资资助求学的一种方式。遗憾的是,很多地方的移风易俗活动,都是由地方政府强力推动,从决策、发文到执行,没有征求过大众的意见。在这个过程中,一些政策和执法行为层层加码,甚至引起村民怨怼。人情酒是宗族网络的典型特征,在现代化水平低、小农文明色彩越浓重的地方,这种人情酒比较频繁;但在市场化和现代化水平高的地区,人情酒在逐渐减少,这一方面说明了随着市场机制和社会保障体系的完善,人们对通过宗族、熟人预防风险的依赖在逐渐减弱,另一方面也反映了从熟人社会向陌生人社会的转变。这本身也印证了本文强调的,随着市场化进程的深入和经济发展水平的提高,传统资源配置机制中不利的因素会自行消减,不需要急于去取代它;更不必过度操作,破坏其有利的一面。

-

本文探究了传统社会资本在当前乡村社会发展中起的作用。我们发现,一方面,传统社会资本不仅能够促进乡村村民集资提供公共设施,还能促进政府在乡村公共支出的效率;另一方面,虽然传统社会资本的弊端在今天的乡村依然存在,但是,其弊端在现代化进程中被削弱了。随着市场化和城市化水平的进一步深化,中国社会最终会向市场和法治社会过渡。但是,在转型时期,传统社会资本在乡村仍然发挥着巨大的作用。这意味着政府以往在乡村进行的一系列旨在彻底打破传统社会资本的措施可能并不适应当前乡村社会发展现状。

政府也逐渐意识到乡村传统社会资本的作用,在推进乡村治理体系和治理能力现代化过程中,与其打破传统社会结构,不如顺其自然,利用传统社会资本的有利一面。在2019年6月的《关于加强和改进乡村治理的指导意见》中,政府开始强调要构建共建共治共享的社会治理格局,即“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的现代乡村社会治理体制”,“自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”。在随后的十九届四中全会上,中央也提出要“实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动,夯实基层社会治理基础”。这是实现乡村振兴的基石,也是实现乡村治理体系转型、增强广大农民的获得感、幸福感、安全感的重要内容。本文的研究正为十九届四中全会提出的构建共建共治共享的社会治理格局,提供了理论支撑。

最后,一个尚待研究的问题是,传统的依赖宗族和血缘的资源配置机制会不会影响城市经济和社会结构?理论上,随着城市化进程中乡村人口流入城市,传统乡村社会资本会被带入城市,并影响城市社会发展。现有的研究已表明,传统宗族网络会影响城市劳动力市场的资源配置,㊳也会作为一种非正式金融制度,影响民间借贷。㊴然而,关于宗族网络是否会导致当地人们更信任“内部人”,不信任法治和政府,从而影响中国的市场化和法治化进程,迄今为止还没有相关经验证据;而且,迄今为止也没有直接证据讨论传统资源配置机制在城市的影响是否随着市场化和城市化的加深而发生变化。这些问题都有待进一步的研究,以帮助我们正确认识在城市的现代体制构建过程中传统社会资本的作用,这对完善中国市场机制和法治体系、实现经济转型,具有重要的现实意义。

乡土中国的现代化

- 网络出版日期: 2020-07-20

English Abstract

The Modernization of Rural China

- Available Online: 2020-07-20

-

Keywords:

- rural governance /

- the government /

- the society /

- social capital /

- public goods

Abstract: With the rapid development of China’s economy and urbanization, the rural governance is shifting dramatically from the traditional type based on clan and kinship to the market and legal system. The relationship between society and government should be well handled to guarantee the complementarity between the traditional mechanisms and market and legal system during the transition. We find that the traditional mechanisms are still playing a role in contemporary rural China. Meanwhile, the drawbacks of the traditional mechanisms are gradually weakening, while their benefits still hold during marketization and urbanization. The economic development process itself will automatically mitigate the negative side of the traditional mechanisms, while their positive effects are still working. The government needs to take advantage of the benefits of the traditional social capital, interact and cooperate well with it. It’s not necessary to rush to replace the traditional social capital, but to be alert to the abuse of government power.