-

从中国共产党十八届三中全会到十九届四中全会,明确规划了国家治理体系和治理能力现代化(简称为“国家治理现代化”)的三个阶段:到我们党成立一百年时,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成就;到2035年,各方面制度更加完善,基本实现国家治理现代化;到新中国成立一百年时,全面实现国家治理现代化,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分体现。这三个阶段也可以理解为:大力推进→基本实现→全面实现,清晰标明了中国国家制度和治理体系所要达到的水平和层次,与现代化战略总进程相适应。我们在2014年较早地对这个问题进行了思考,提出地方治理现代化是实现国家治理现代化的中观平台和区域背景,并指出:“没有地方治理现代化,国家治理现代化最终会成为一句空话。实现地方治理现代化,是顺利推进国家治理现代化的有力保障。”①换言之,持续推进国家治理现代化是实现地方治理现代化的有力保障,持续探索地方治理现代化是实现国家治理现代化的强大动力。地方治理现代化是继国家治理现代化和基层治理现代化之外的第三个关乎治理现代化的大问题。

在从中央到地方两个层面推进并实现国家治理现代化过程中,就需要依靠并运用方方面面的政治资源,也需要采取行之有效的政策措施,在制度、治理体系与政治资源、政策措施之间存在着一个很重要的中介变量−“政策体制”。有关政策决策、执行的政策体制首先属于制度和治理体系的重要内容,其次代表着政策措施的集合,是形成政策和实施政策的载体。从自上而下的纵向制度和治理体系来看,中央和地方共享着统一的治国理政战略、理念和路径,但是在权力位阶上,中央和地方有差异地发挥着政策体制的资源配置能力。治理体系的一致性和治理功能的差异性之间的张力决定了中央和地方采用同一种政策体制会出现不同的治理效能。例如,“集中力量办大事”政策体制作为治理特色,在中央层面就能收到好的效果,而地方层面要实施,反而引发一系列治理问题。所以,我们既要认识到政策体制在中央治理层面的形成和作用逻辑及积极效果,也要省思这种步入成熟和迈向定型化的政策体制对地方治理现代化所产生的不利影响。

-

公共政策是“对全社会的价值所做的权威性分配”②,在特定的政治体系中加以制定和实施。西方发达国家多是施行多党竞争与权力分野的政治体制,形成“谋、断、行”相互分离的组织结构,建立“中枢机构、咨询机构、监控机构、执行机构”的公共行政决策体制③;在决策模式上又采取“多数决”规则,以多数人主体意志对少数群体意见进行荡涤而营造集体意见与政策偏好。此类政策体制尽管通过多元竞争博弈增加了民主和合法存量,却也在时间和经济向量上施以负担。同时,“多头”玩家主导的政策体制极易使“民主制”步入“否决制”困境。对此,托马斯·弗里德曼就说到,“拥有巨大组织能量和权力的多头‘玩家’在主导国家的决策,这已经成为美国体制的重大弊病”。④

与之不同,中国施行“一党领导,多党合作;一党执政,多党参政”的政党制度,既能最大程度凝聚共识,又能快速推动执行。民主集中制原则反映了政策产出于中央最高决策层、执行于中低层,效能生成于社会、市场及民众,呈现“上行下效、上传下达”的基本特征。这就形成了中国特殊政治体系下的“聚合型政策体制”−决策中枢能够及时应对公共危机和社会风险等非常态化事件,收获良好的政策效果;又可增益中央政府资源整合、空间利用和社会动员,为后发赶超现代化提供加速能力。这种政策体制在中央层面具有鲜明的凝聚和整合特征。如邓小平所言:“社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做出决议,就立即执行,不受牵扯。”⑤也就是我们常说的“集中力量办大事”,正是这个显著优势成就了“中国之治”。⑥

如果把国家和中央总体治理层面具有的“集中力量办大事”能力理解为“聚合型政策体制”的作用机理,那么这个政策体制有两个基本意涵:一是决议不受牵制,反映的是决策模式;二是执行不受牵制,反映的是组织结构。之于前者,有学者以“中国式共识型决策”⑦来加以概括,意在通过确定民主集中制决策方式和“三重一大”制度以及建立“谁决策,谁负责”的责任体系,形成中央纵向决策结构(地方党委政府→国务院→全国人大→党中央)和内容上的分工体系。之于后者,即是以中国共产党为核心,以压力型政治为导向,以纵向行政发包和横向晋升竞争为手段,将整体性的统合组织结构和个体性的分散地方实施有机结合,保证了“令行禁止”,也促进了政策执行上下贯通、不受牵制。“上下”与“内外”一体迎接种种挑战,破解重重难题,从而推进现代化事业。

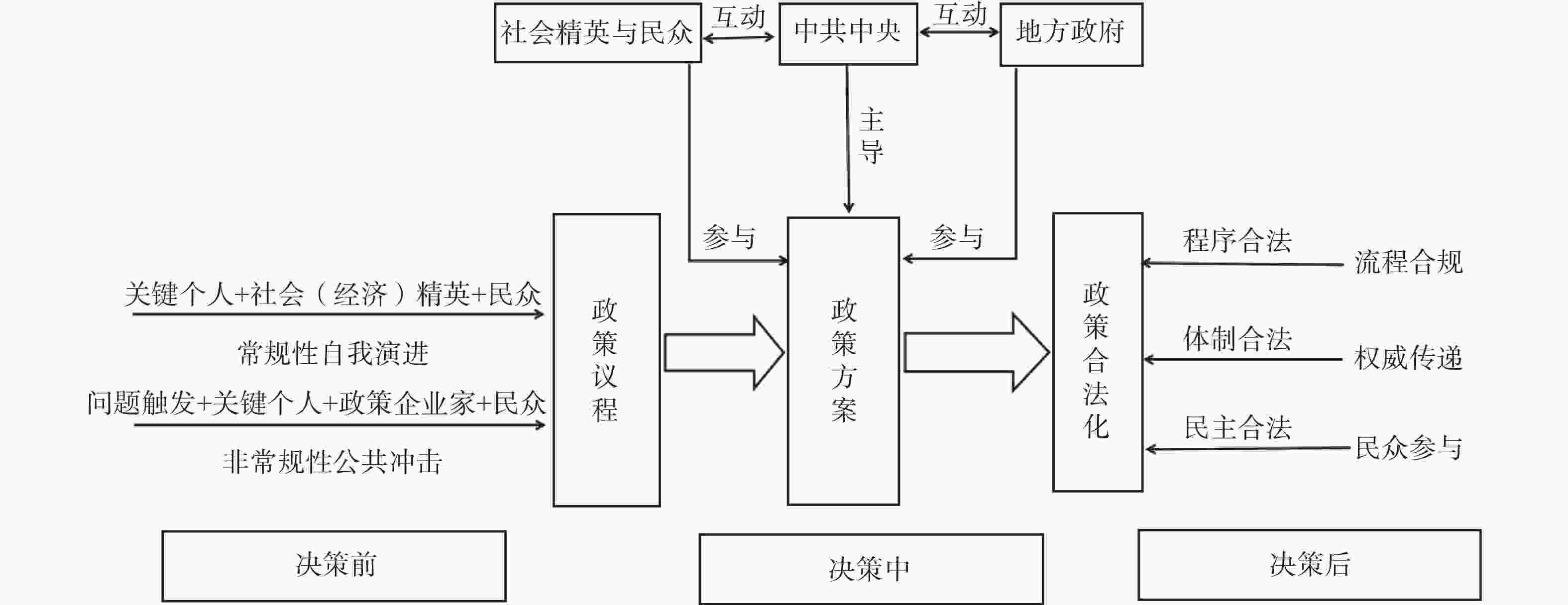

由此,我们可以将中央核心决策和顶层设计过程中所采用的聚合型政策体制及其所具有的凝聚和整合特征,理解为决策、执行从中央统领总揽然后向下和向外高效输出。其主要表征有三:一是以关键个人为中心驱动议程设置,充分推动重大问题进入政策议程,避免了“集中力量办小事”;二是以关键个人公共能量场为决策面建立制度化治理模式,高效促成政策产出;三是以压力型锦标赛为政治导向,坚持以人民为中心,围绕“民有所呼,我有所应”,高效率决策催生高效能治理,高效能治理保障高质量发展。在政策过程视阈中,这种统合决策过程可用“政策议程(决策前)—政策方案(决策中)—政策合法化(决策后)”三个阶段予以甄别,如图1所示。

-

托马斯·戴伊认为,政策议程设置是找出政府关注的社会问题并加以界定,进而围绕这些问题提出相应的政策建议,根据相应建议形成实施方案、拟定政府决策计划的过程。⑧政策议程设置是社会问题转变为政策问题的过程,即突发公共危机和相关问题触发政府注意力分配机制,这是对政策议程非常规属性的理解。在类型学上,由于国家治理包含常规性(如战略目标、发展规划和改革试点等)和非常规性(如自然灾害、事故灾难、公共卫生及社会公共危机等)两部分内容,政策议程在建立方式上就形成常规的体制内自我演进和非常规的体制外公共冲击两种。要回答“政策议程何以建立以及谁来驱动”,权威的解释源自约翰·W. 金登,他创建了多源流理论模型来揭示政策议程设置逻辑及其规律。但在中国治理场景中,我们发现问题、政策和政治三个源流、政策企业家和机会之窗(包含问题之窗、政策之窗和政治之窗)三大要素与现实的巨大差离性,据此建立基于“要素嵌入”的源流汇合和基于“变量作用”的窗口开启的新多源流模型,尤其是将“关键个人”中介变量作为政策议程建立的充分必要条件,完整地解释了中国国家治理中的政策议程设置特点。⑨

必须注意到,关键个人及其所形成的公共能量场的统合凝聚力量对常规与非常规政策议程设置作用明显,成为国家解决“急难愁盼”重大问题的触发机制,依托自上而下的治理体系也较易形成政策议程设置的诱致性动力。这既是对西方政策过程理论中国化的本土提炼,也为深入分析聚合型政策体制提供了依据。在常规性的政策议程设置中,关键个人对国家治理的战略目标和发展任务作出前瞻性擘画,具有指导性和引领性功能,从而形成前瞻型政策过程,建立储备性政策方案库。通过视察、讲话、指示、批示等方式了解国情、社情、地情和民情,在与社会精英、经济精英甚至普通民众的互动中形成一种“集思广益型”决策模式⑩,达到惩治官员、安抚市场和体恤民众的目的。在由体制外公共危机和社会问题触发的非常规政策议程设置中,关键个人“打破了传统科层制组织按部就班的行政办事流程,顺应或者跳过复杂的政策议程设置过程,直接形成或者干预决策,从社会问题的输入迅速完成政策输出”⑪,呈现“问题出现(触发)+关键个人(干预推动)+民意舆论(监督参与)”的基本形式。这种依托关键个人及其公共能量场的决策模式能够快速建立政策议程,有效应对易变性、突发性公共问题,及时为问题治理和决策方案奠定基调,为下一阶段的资源汲取和整合提供方向,为开展广泛社会动员注入合法性来源。⑫

-

按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的基本原则,中央层面方案规划既不是以政治精英为核心的“内部集体决策”的封闭过程,也不是“碎片化威权主义”⑬所描述的“官僚部门主体间非协调性讨价还价的结果”,而是高层领导集体决策主体与地方政府、市场和社会多元互动开展的开放性高位决策,呈现“高层驱动、行政主导、央地互动”⑭的基本特征,具有超脱一切阶级利益的“决策自主性”。

政策方案形成阶段,“高层驱动”与“央地互动”特征最为显著,以此契合“集中”和“民主”两个基本原则。高层驱动反映出决策自主性,能够超越各方利益,保持战略定力,不受外界干扰。在形式上表现为:(1)“三化”决策程序:一是抓住大事定议题;二是调查研究拿预案;三是个别酝酿求共识;四是民主集中做决断;五是分工负责抓落实;六是监督执行重检查。⑮(2)“三重一大”决策制度:重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用,必须经集体讨论作出决定。(3)“谁决策,谁负责”决策责任:领导小组加党委制与行政首长负责制,事故调查、倒查责任追究制,工作推动中的“一岗双责”等。这种民主集中决策结构与统分结合原则又相匹配,民主基础上的集中恰好反映“一统”决策特点,集中指导下的民主则反映“分权”治理特点,宜统则统,宜分则分,在实践中坚持“有比没有好”与“宜粗不宜细”,给地方政府执行“留白”,操作空间留有余地。尽管有人在研究“网约车新政”时指出,“地方政府以对上变通、对下管控、对内折中和对外拖延等策略来回应各方利益相关者诉求的多重行为逻辑”⑯,而这恰好是中央规划政策方案的一种佐证。换言之,若没有中央民主集中制和统分结合原则所形成的政策规划特点,就不会给地方政府“留白”后的操作空间,所谓的地方政府多重行为逻辑就无从体现。

与此同时,尽管地方性的“分级制试验”也能将地方经验上升为中央政策,进而推进经济转型和改革,形成自下而上的方案规划推力⑰,但是中央依托调研和座谈会方式自上而下推进政策方案(诸如政策实验和政策试点)并不必然发生。在方案规划中其他层面的互动关系也在发生,按照重要性层次可划分为关于国民经济和社会发展的五年规划、每年政府总理工作报告、各类座谈会、专题座谈会、专题研讨会等;又如在建设共建共治共享社会治理格局中,地方和基层政府所组织的各类专家咨询会、民主恳谈会和社会听证,都反映中共中央与社会精英和地方民众的多元互动模式。

-

政策合法化可分为形式(程序)合法和实质(内容)合法两个向度,可表述为法学意义上的合法和政治学意义上的合法。前者指公共政策制定过程合法化,即依据法律规定和常规程序开启政策议程设置,按照宪法和相关重要法律法规,依据分部流程来制定细则。体制合法是指通过自上而下的权威引领和传导,诸如项目制、行政发包制和目标责任制等,经由配置公共资源的正式权威授予体制合法性,运用于问题治理、危机处置和政策执行过程。政治学层面,程序合法和体制合法分别对应于“体制化结构”和“人格化权力”并存的政府过程⑱,显性与隐性双重锻造治理权威。当采用体制化结构治理失灵的时候,人格化权力治理能够有效弥补;当人格化权力治理出现偏差的时候,体制化结构可以有效矫正,二者相辅相成,共同形塑独具中国特色的治理体系和制度优势。

从程序合法和体制合法出发,政策合法化“可以是一套法律规定的程序,也可以是一套习惯性程序,甚至可以是遵照领袖人物的指示……无论哪种程序,只要人民认可、接受,都可使政策具有合法性”。⑲有学者指出中国早期在政策合法化中存在“公共参与缺位”现象,但随着信息技术和决策体系的不断优化,公民可依托技术媒介参与到政策制定的各流程阶段,拓宽了公民参与政策制定渠道,极大增强了政策合法性。⑳尤其是“全心全意为人民服务”“以人民为中心”“让人民过上好日子”“带领人民创造美好生活”等理念,从思想基础到目标导向再到检验标准,全链条、全方位、全覆盖、全过程地印证了以人为本、人民至上、公民参与、全民共享之于政策合法的重要性。

总之,关键个人及其公共能量场充分驱动政策议程设置,高位推动政策方案,权威推进政策合法化,保证了政策制定过程和阶段上的有效衔接,自上而下为国家治理注入凝聚和整合力量,助力提升各级治理效能。同时,央地互动、精英融入和社会参与也通过各种形式内嵌于政策过程,为国家治理合法性和民主性提供增量,实现治理有效性、合法性与民主性的有机融合。这是“集中力量办大事”制度优势的主要彰显,也是“聚合型政策体制”在国家治理层面的重要体现。

-

不同于中央聚合型政策体制产生强大凝聚力,地方缺乏开展广泛社会动员的权威和资源,政策体制表现为“封闭自循环”特点。㉑换言之,在一套显性制度指导下的国家治理活动中,中央聚合型政策体制呈现凝聚整合特征,依托领导核心溢发强大资源整合和社会动员能力。而在“代理型地方发展主义”模式和“人民主权中低层代理人”角色㉒的地方治理活动中,自上而下的聚合型政策体制呈现出封闭、参与不足和自循环特征,并在自我强化机制作用下进入路径锁定,产生地方治理逆力。

-

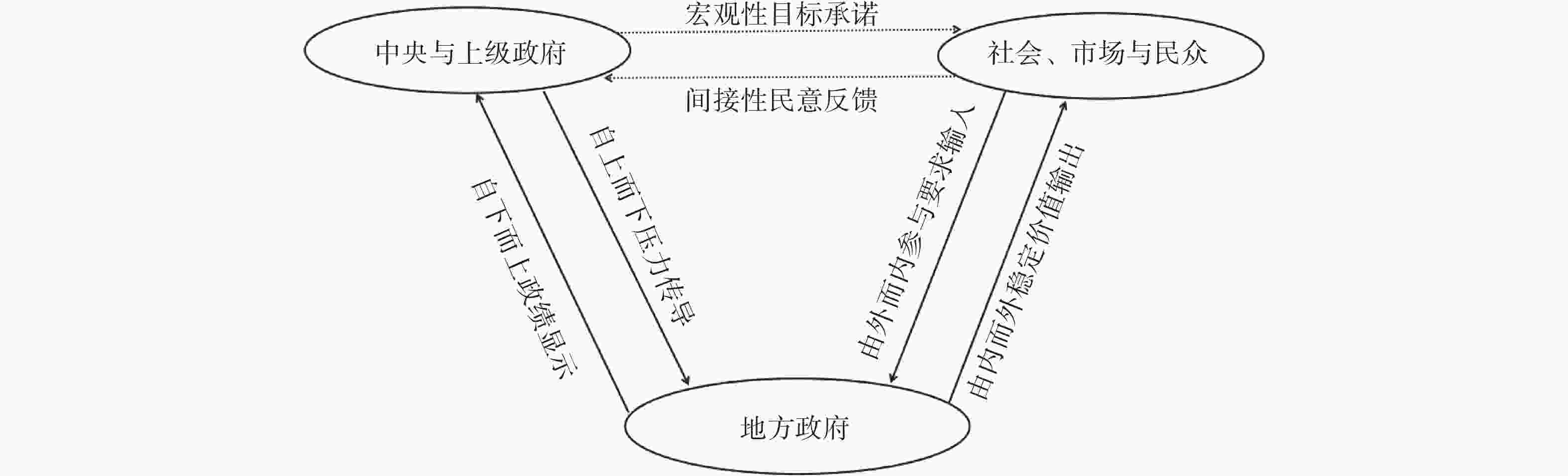

地方封闭型政策体制是在地方党委政府与中央及上级党委政府、市场和社会间的主客体关系和互动过程中生成,如图2所示。地方治理主客体关系和互动逻辑包括以下三组:(1)中央及上级党委政府与地方党委政府:自上而下政治压力与自下而上政绩回应;(2)地方党委政府与社会、市场和民众:由内而外绩效追求与由外而内弱性参与;(3)中央及上级党委政府与社会、市场和民众:宏观性目标承诺与间接性民意反馈。

-

压力型体制是“一级政治组织(县、乡)为了实现经济赶超,完成上级下达的各项指标而采取的数量化任务分解的管理方式和物质化的评价体系”。㉓在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中,地方治理所有工作对接上级,形成“自上而下的中央对地方指令性治理模式”㉔,是典型的以政治任务为载体的压力传导过程。这种“上级考核压力+政治任务压力”的优势在于为地方治理活动注入内生驱动力量,地方政府必须“有所作为”和“善于作为”。由此,“经济发展、公共服务均等化、基础设施建设、民生改善和社会福利提升”等都是压力回应的积极效果,可称之为压力的“积极回应”;“选择性应付、形式主义、官僚主义、差序信任、动压失衡、政策过程内部自循环”等都是压力的“消极回应”。

较易理解形式主义、官僚主义和差序信任;选择性应付是“以各类具体的、权宜的和随意的权力技术为原则的策略主义逻辑”。㉕针对上级政治任务和评价指标,某些内容会因为其携带否决性质而呈现硬性、刚性特征,另一些不涉及“一票否决”的政治任务则呈现软性特征,在具备否决权的指标区也同样可以分出“软”“硬”程度不同的部分。㉖于是,依托体制督导和指标校验的地方治理活动在具备“刚性、硬性、重大急迫”特征的政治任务领域中就会呈现可观政绩和显性效能;而在其他“软性、事态轻缓”任务领域的政绩和效能则表现欠佳。动压失衡表现为“小马拉大车”的基层负重。一般情况下,体制压力能够有效转化为治理活力而保持地方治理行动的有效运作,但当压力在层层加码过程中形成累量,突破地方政府承受阈值时,压力就会溢出而导致治理效能衰减,类似于边际效应递减规律。例如,在环境治理中,就有研究指出,“适度的绩效压力可以显著提升环境治理效率,但过高的绩效压力会对环境治理效率起到负面影响,绩效压力与地方政府环境治理效率间存在倒U型的曲线关系”。㉗

政策过程的内部自循环主要包括“央地间的政/行循环(自上而下)”和“地方内循环(由内而外)”。自上而下央地间的政/行循环可以造就“议程充分(关键个人推动)、决策迅捷(党中央为核心)和执行高效(地方承接)”的治理常态,由内而外地方治理则在上级指示下因应开展分散决策或者在非常规突发问题倒逼情况下进行自主性决策,从而导致地方治理也呈现内循环特点,这种内循环又是自我封闭的。理论上看,体制内部的流程输出和按部就班的政策制定过程必然产生惠利社会和造福于民的政策效应,但在实际内循环过程中,地方治理中的决策主体(党委政府)可对意见凝练、备选方案挑选和政策确定发挥完全作用甚至控制角色,排斥甚至排除民众意见、专家咨询和社会诉求。尤其在某些特殊时期和问题领域,外部的意见和声音往往源自政府内部的提取、吸纳与整合,不能对意见表达及时予以综合,制度化表达和参与渠道狭窄,周期较长,加之受到“位阶较低、权力不足、空间有限、资源欠缺、任期较短”等客观因素影响,容易造成政策短视,带来政策目标与政策结果间的差离,导致公共资源的浪费,出现“公众利益部门化”现象。

-

遵照“压力—回应”的互动逻辑,地方政府需对三种压力作出回应,包括“自上而下考核、问责的契约性压力;横向府际和部门的晋升、创新的竞争性压力;自下而上需求、冲突的诉求性压力”。在比例上三者并不保持等量关系,依托压力驱动的地方治理行动存在治理情境和场域上的区别。如在“五年发展规划”和“脱贫攻坚”等具备指标性的常态治理行动中,自上而下的契约性压力往往成为主导驱动力,地方政府通常以“经济又好又快发展”的政绩回应方式落实各项治理工作任务;而在“突发危机事件”的非常态化治理行动中,自下而上的诉求性压力又成为主导驱动力,地方政府必须及时回应社会关切、维护区域安全和满足群众需求,进入“寻求稳定”的行动逻辑中。

在“管住乌纱帽就是管住经济发展”的管控和“不出事”的稳定政治作用下,地方政府极易出现“保住经济发展就是保住乌纱帽”的策略主义和责任兑现与压力回应上的选择意识,形成“钟摆式回应”。即“诉求”与“问责”的脱钩状态导致回应路径呈现“钟摆式”,上级政府作为回应调节点,通过“权力”调节回应性,自上而下传导压力从而控制“钟摆”的摆动幅度,导致回应性呈现波动。㉘这意味着地方政府在面对一个常态化的治理情境时,自上而下和自下而上压力在内容上呈现多数重叠的包含式关系。上级指示、考核指标和契约任务是由“以人民为中心、让人民过上好日子”的发展思想作出的,自上而下契约任务本身包含自下而上民众诉求意愿,地方政府只要针对上级压力作出自下而上的政绩回应和显示过程,那么横向和自下而上的压力也能得到回应。

但是,地方政府自下而上的政绩显示过程不能成为回应多向压力的“万全之策”。因为上级政府自上而下压力传递与地方政府自下而上显示政绩之间的互动是一种“指令式互动”。这种互动在常规地方治理行动中能够依托体制刚性实现,对社会关切和民众诉求则以“弹棉花糖”“滚雪球”方式柔性拿捏,呈现非常规特征的“倒逼式互动”,治理合法性和精准性不足。如在某种基于“闹大”现象的“闹决(一闹就灵)”本质中,“倒逼式互动”是在群体性事件(如邻避)集中爆发后地方政府予以的被动式对症反应,非常规政策变迁成为非常规突发事件治理的唯一选项。央地之间的“指令式互动”与政民之间的“倒逼式互动”二者很难实现治理有效性与合法性的耦合,这从“政治任务优先做、经济考核重点做、依法行政尽量做”的地方政府行为逻辑㉙可以证实。

-

诚如马克思所言,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益相关”。㉚“经济人”假说无疑为民众人性圈定特征范围,追逐私利作为人的基础本性,地方民众要求透明和参与诉愿往往牵涉个人利益,对公共事务的关注也多源于自身获利需求。弱性透明与参与诉求之间的矛盾是民众自利属性的直观反映。地方政府在理性经济人和有限理性双重因素作用下,具有明显的“官僚自利人”假说特点,追逐政治市场利益最大化的同时,可作出理性选择的途径和方法又是有限的,很难具备充分信息获取能力以及时间管理和风险处理能力,所以只能通过输出“GDP增长和经济发展”对“参与和诉求”作出回应,“结果是好的”让过程的重要性逐步降低。实践表明,在一项公共政策中,只要特定群体和相关民众能够在其中获利,最低限度是不产生负外部性,那么政策如何产生和执行也就变得不太重要。

在很多情况下,地方政府受到一系列主客观约束,对民众扮演“按需分配”供给方角色。民众有需求,政府才会有回应,通俗地讲,就是“会哭的孩子有奶吃”。但是按需分配的前提是当地手中有常规资源可以调配或通过腾挪运转的操作方式能够予以弥补,如果无法弥补,公共事务治理场域外“哭、喊、闹”(表达诉求)便会发生,如果诉求(正常补偿和超额索取)表达依然无法达到时,一种强烈的“进场”(进入公共事务场)意识便被激活,越级上访甚至进京上访随之产生。“满足民众获利—回应民众需求—平息矛盾、规劝‘退场’”治理通常对标常规与非常规政策手段,民众由外而内输入要求中并未显示出强烈参与需求,而抱持“就事论事”“解决我的问题”的私利而非公益动机,造成地方政府无法主动构建。即使民众以非常规手段强行参与,也是短暂时态,没有推动常规性和制度化。

-

地方政府在由内而外的价值输出过程中呈现稳定特征,治理行动和社会管理遵循“不出事逻辑”。不出事逻辑是“地方政府在基层治理中的消极和不作为,遇事不讲原则的策略主义和有问题消极不作为的‘捂盖子’之举”㉛,表现为三个方面:(1)“不出事”是地方政府对社会管理的底线任务定位;(2)“不出事”是一种纯结果导向,达成这种结果的具体过程和途径是一个相对次要的问题;(3)“不出事”是指不出“大事”。㉜

首先,底线任务定位是地方政府对“出事”的预防。在中央(上级)政府以“出事”为触发媒介监管地方治理行为的大前提下,地方政府在具备“出事”特征的冲突区域和事发地点“严防死守、严阵以待”,对区域内发生的社会冲突与群体性事件采取内化的方式予以解决,通过各种强制性政治、行政手段和柔性经济补偿方案,实现“闹大→化小”“冲突→平息”的转换过程。

其次,在一套量化指标考核下,“不出事”是上级考核者对下级或同面被考核者共同默会的硬性指标,成为地方治理的目标预设。地方政府想要规避上级问责,“避免重大群体性事件发生、减少散点性中小型冲突事件产生频次”是合格“解答”思路,在结果端产生惠利社会和造福民生的经济效应,那么可归于“成功”,获得晋升资格和机会。

最后,不出“大事”是一种程度预警。按照中央和上级所定义的“大事”,一是社会冲突和群体事件在范围、强度和时间三个方面达不到“大事”的级别,中央和上级也就不过分予以关注;二是地方对可成为“大事”的风险及时予以消解,实现“大事化小,小事化了”,杜绝了“小事拖大、大事拖久”;三是地方对可能发生的“大事”做足了功课,提前进行预防,做到了“安全无小事,预防是大事”。

上述四个方面的互动过程事实上包含两对基本关系,即自上而下压力传递与自下而上政绩显示形塑的央地关系,由内而外稳定价值输出与由外而内参与要求型构的政民关系。在上下的央地互动过程中,地方治理活动体现为“中央政策—地方执行”内部循环过程,从而形塑出相对封闭的决策系统。这种单一的央地互动能够将地方政府从繁杂、异质的民众诉求中抽身出来,以简单的政绩追求方式收获治理效能。在对上负责重于向外负责时,地方会将更多精力放在上级压力回应上,决策系统内部循环和外部参与不足,带来双重委托—代理机制的失衡。在内与外的政民互动过程中,地方政府不出事的目标预设与社会民众的自利属性形成一致,出现“搞定就是稳定,摆平就是水平,没事就是本事”的“花钱买平安”论调。地方政府若想稳控区域环境,以经济效益获取民众支持是常用策略;社会民众若想达成获益目的,地方经济发展也是基本前提。由此,地方政府与社会民众都对结果上的经济增长和福利增加具有共识,而对达成这一结果的过程却报以漠视。换言之,地方维持稳定的价值输出与社会民众弱性参与形式强化了封闭型政策体制,进一步造成决策过程相对封闭,体现为一组作用和反作用的基本关系。

-

地方封闭型政策体制产生于地方治理过程,同时又反作用于地方治理活动。一旦成熟定型,又会强化既有政策体制和体系结构,陷入某种路径依赖或锁入效应,具有强大反作用。一方面,一种体制是在一定的社会、经济、文化的历史条件下生成和发展的,特定的历史环境所形成的体制就构成了它以后不断强化和变迁的路径依赖。㉝另一方面,在自我强化机制作用下,“人们在过去做出的选择决定了他们现在可能的选择”,这种政策体制因自我强化而走向地方治理路径依赖和锁定,从而产生“负阻效应”。

-

社会民众参与“不充分、间接性”。这就导致,在社会冲突和群体性事件突发情况下,地方政府只能通过非常规政策参与功能而非结构性改变(群体性事件爆发后地方政府常以直接的民众对话方式作出决策,而非依托体制进行间接的民意凝练)来缓解危机。这是封闭型政策体制弹性较小的直观体现,主体权力关系不对等,社会民众参与不足和主体身份单一的常态形式在应对非常态的社会冲突时“捉襟见肘”,从而影响政策制定效度。同时,地方政府在“考察民情、吸取民意、凝练政策意图”的决策过程中又往往带有“先入为主”“经验至上”思维定势,习惯于主动排列议程和挑选问题并予以时序化,面对社会事件冲击难免措手不及。“头痛医头,脚痛医脚”“停一阵、打一阵;打一阵、歇一阵”的运动式治理风格又极易忽视一些隐性信息和政策的负外部性效应,“暗疾”和“埋雷”隐患无法排除,陷入“一收就死、一放就乱”的治乱怪圈。

-

地方快速决策反应既是优势也是劣势。响应迅速、反应灵敏、行动快捷是优势,劣势则是政策稳定性不足。在时间向度,因为目光短视、急功近利导致决策短时间奏效而长时段失效。地方政府往往在一轮政策效用还未(完全)溢发情况下就展开新一轮政策产出,更有甚者,新政策既不是对上一轮政策进行完备补缮的“政策补丁”㉞,也不是承接上轮政策意图制定配套政策的“接续行为”,而是一种针对全新问题且与上轮政策牵涉极少的政策改变(替代)。这种政策改变在应对“快、急、难、重”的公共事务解决中往往发挥超常规力量,但从长期来看,政策改变“药效”的发挥常以政府公信力损耗为代价,“朝令夕改”“高开低走”“人走政息”成为地方治理常态,由政策短视引发的公信力损耗,严重降低地方决策权威。在空间向度,地方政府自由裁量权扩大和政策的内部传递过程致使决策在社会民众视野内呈现相对的“模糊”状态,社会民众对地方决策过程和央地间政策传递过程不甚了解,只有在政策异化和执行梗阻等负外部性显现后才获得知情,不可避免地激化官民矛盾,地方治理降危减压困难重重。

-

在地方治理过程中,政策风格一方面属于渐进理性和有限理性范畴,另一方面又必须依托行政科层体制,经由一整套体制流程的塑造、论证和检验后以“坚决执行和务必贯彻”的基本方式作用于市场和社会,这与相对封闭的决策过程造成“黑箱”“盲盒”状态相冲突。在体制刚性指引和社会问题突发倒逼的双重作用下,“正式、强硬、强制、权威”等执行方式作为地方政府的常用策略,地方政府常以“为你好”的家长姿态向民众输出政策指导和价值取向以博取民众好感,但在政策具体实施过程中,却往往滋生民众不满情绪,进而使中央权威受到影响。也就是说,政府输入端(政策)与地方民众输出端(民意反馈)的非均衡状态不但无益于民众理解、配合甚而支持公共政策,反而极易挑起民众的抵触情绪。政策体系的信度一旦减损,是要花费很大的代价、很多的措施才能予以补回的。

综上所述,虽然中央和上级政府动用追责问责机制足以与地方自主性引发的失范行为划清界限,宏观上稳控原有政府形象,但是民众如果意识到并且由此认定中央和上级对地方过失负有连带责任,那么民怨将在一次次“地方行为失范—中央和上级追责问责”的处置过程中以量变方式不断积攒,势必为国家稳定和长治久安埋下隐患,所以必须警惕“千里之堤,溃于蚁穴”。在地方封闭型政策体制的作用和反作用过程中,“封闭、参与不足和自循环”特征不断强化,成为地方治理现代化的阻力。在地方治理作为国家治理中观平台和区域基础的前提下,我们必须充分认识到这种政策体制的地方治理特征及其在自我强化过程中所产生的“负阻效应”,继而加以系统性和针对性克服修缮。这不仅是地方治理现代化目标的现实需求,也是国家治理现代化目标分步实现的必要条件。

-

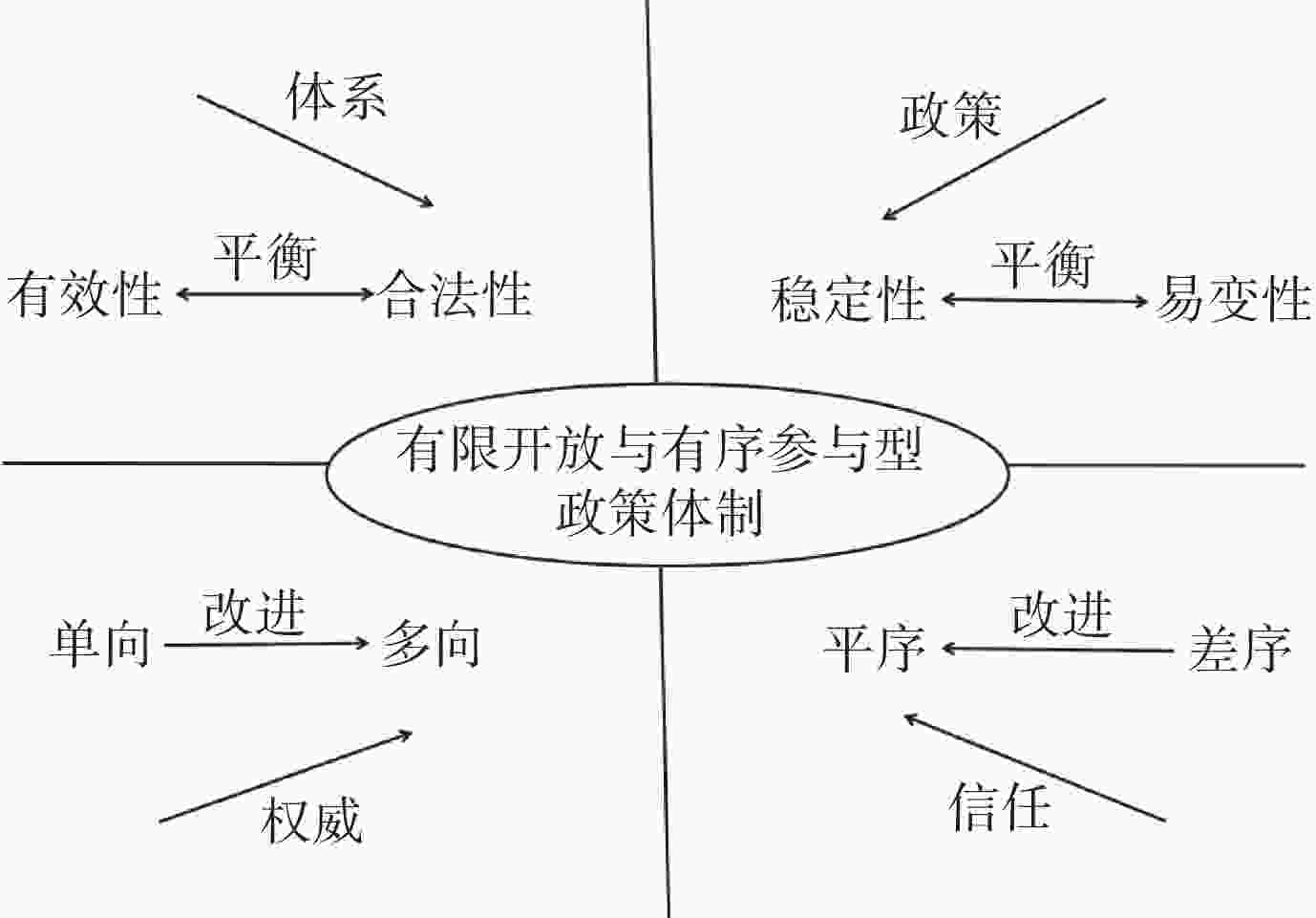

中央聚合型政策体制优势明显,地方封闭型政策体制弊端暴露,某种更新、改进和改造不可避免,笔者将其可行路径概括为“有限开放”和“有序参与”。有限开放与有序参与所展现的是政策制定方与政策受众体两个向度的调整过程。从关系上看,这种调整过程事实上是地方政府与社会民众针对“目标导向、价值取向和利益诉求”的平衡改进过程。在表现形式上,主要涉及四组矛盾的平衡改进(见图3)。

-

“有效性指实际的政绩,即制度满足政府基本功能的程度;合法性涉及该制度产生并保持现存政治机构最符合社会需要的这种信念的能力”㉟;“合法性必须有一定的政绩支持,有效性是合法性的最重要基础之一”。㊱在地方层面,有效性是一个科学化问题,即地方政府的政策意图在进行本级事务治理过程中的完成情况和贯彻程度;而合法性则牵涉决策“三化”(科学化、民主化、法治化)问题。地方治理普遍存续“有效性与合法性”互不兼容的“政绩困局”现象,封闭政策体制在治理体系的有效性和合法性之间一直存在张力。

有效与合法并非一开始就互相排斥,而是在一方增量而一方减量中被抽象为互不兼容的矛盾体。究其矛盾根源,原因有二:(1)政府与民众的目的异质。“经济社会又好又快发展”被单方面认定为地方发展的全部内容,而对社会效应与政策负外部性缺乏关注;(2)社会和民众参与程度不足致使信任感流失,彼此存疑导致政策可接受度低下。对此,有学者提出了“在有效性中累积合法性”㊲的观点;还有学者通过运用“重塑地方治理自主性”与“划定法律政策边界”相结合的做法来实现二者平衡。㊳我们认为,需以政策体制本身为切口予以改进,在决策前端就要实现平衡。首先,允许决策流程中的社会诉求和民意嵌入。这是一种社会民众具备主体身份和主动意识的自主式嵌入,包含决策前的“民意表达、网络意见征询、治理主体问询”;决策中的“民众利益申诉、程序监督与问计于民”;决策后的“监督检查、评价反馈”等形式。其次,畅通体制开放与制度化参与渠道。“体制开放”可在政府与民众的交流互动过程中实现彼此目的的有机整合,弥合科学化与民主化、法治化之间的张力,保证“供需平衡”。“制度化参与渠道”可为政府与民众间的沟通、协商和合作提供制度基础,增进民众获得感和满足感,形成幸福感源泉,转变“一来一去”的央地互动模式,寻求“上下来去”的多元互动模式。

尤其是需要着力构建决策环节的制度性参与渠道。其一,将信息被动提取转变为主动输入,决策信息的多元注入和充分流动助益各主体意愿的博弈均衡,参与协商的决策模式与政府主导的程序性决策并存形成一种有机性决策,保障政策制定科学性和可接受度。其二,整合多元异质目标,提炼、凝聚和达成共识。地方政府按照“五位一体”总体布局,在相对单一的经济增长目标中嵌入社会和民众需求,改变政府单头决策,寻求“多方满意”结果,增进政策合法性和民主性。其三,将“人民拥护不拥护、人民赞成不赞成、人民高兴不高兴、人民答应不答应”(4P原则)作为地方政策及治理的最高标准,需要设计完成人民支持率、人民决策权、人民获得感、人民满意度的指标评价体系并建立指标考评及反馈系统。将“社情民意反映、专家咨询、社会公示、公民听证、政策讨论、网上评议、意见征询”等常规性参与手段纳入制度化建设日程,确立时间表和路线图。

-

在政策变迁视角下,“任何一项公共政策的变迁都可能无法回避均衡—失效—创新—均衡这种方程式循环”。㊴周期性政策变迁与政策创新虽为地方政府实现有效治理的必要手段,但却不能成为因地方政府政策短视引发的“朝令夕改式”易变政策的合理性解释。政策易变的根源是地方政府组织结构调整(任期制的官员调动)与经济、时间效应优先引发的政策短视;其后果是政府治理成本增加、资源浪费、短期经济增长、政策结构紊乱。

在物理学热定律上,稳定与易变之间的负熵效应本是能量守恒定律的基本原理。在混乱中维持平衡不仅是自然物质界的基本规律,也是人类智慧的结晶。我们要将政策稳定与政策易变二者视为一种稳定兼容变化、稳定容纳变化的包含关系。具有连续性和连贯性的政策调整是其中的核心要旨,二者是一种“稳中求变”的渐进性政策变迁路径。“稳定”是要在某些重大政策事项中实现持续稳定,保障政策的良性、常规性和可持续性。这就需要在政策体制中构建容错试错和调整机制,在保障整体性政策稳定情况下对政策体系和内容进行纠偏与微调。这种微调被豪格伍德和彼德斯称之为“政策接续”,即在原有政策框架存续期间对其进行修正完善,而非完全重新制定或者废止一项政策”㊵,其包括“直接取代、合并、分割、部分终结、附带延续以及非线形延续”六种类型。㊶政策接续既为原有政策保留生存空间,不至流于低效而走向政策终结,符合“稳定”逻辑;同时也为相当程度上的“政策创新”注入动力,通过政策补丁和配套政策弥补原有政策不足,促使政策与效能进入新一轮均衡过程,符合政策变迁周期性循环规律。

“难产政策”和“短命政策”的出现不仅是政策制定流程不规范引致政策科学性不足的直接后果,还是政策产出后对政策调整和配套机制不健全的客观因素所导致。如何保证一项政策不至于在短暂高效后而流于低效,甚至走向终结,需要构建渐进属性的政策调整机制来对相关政策进行调适,达到“稳中求变”。“决策者在既有合法政策的基础上,采用渐进方式对现行的政策加以修改,通过一连串的小小的改变,在社会稳定的前提下,逐渐实现决策目标。”㊷这就需要:(1)通过政策补丁机制对缺陷政策进行修补完善,实现政策效能的新一轮平衡。政策补丁机制首先是要对“总政策”打补丁,对存在问题的“子政策”进行针对性调适和修补完善,维持政策的均衡稳定,使政策效用再次显现,这样也促使政策终结不要过早到来,实现政策平稳变迁。(2)通过政策接续机制实现对上轮政策的渐进转向,依托配套政策稳固现有政策成果,向新政策目标平稳过渡。某些政策在经由政策补丁的多次修补以“寿终正寝”姿态走向终结后,也需要配套政策来实现对现有政策成果的稳固和新型目标的轮转,从而在连续性和承接性基础上实现政策更迭。由此来实现所有的政策变迁甚至是政策终结,都是一种政策接续。㊸

-

地方治理权威构建依靠上级赋权和授权,是线性的单向传递过程。而在双重代理身份形塑下,地方政府又承担着源自上级、社会多向度责任和任务。地方政府既要在传递过程中避免权威流失,实现“1→1”权力传递;又要对宏观性政策意图实施任务分解,促成“1→N”的任务转化。一旦权力传递失真或任务转化失准(败),上级惩处压力、社会不满情绪与集体行动催生的不稳定因子均可引发地方治理危机。对此,一种在数量关系上进行抽象的“N:N:N”㊹模式可为良策。

变单向的权威赋予为多向的权威注入。在地方政府层面,多向权威注入包含三个基本内容:一是由中央(上级)政府经由科层体制的权威传递,符合“法”的基本特征;二是社会、市场和知识精英协作参与的配合性营造,符合“理”的基本特征;三是地方民众支持认可接受基础上的民主性注入,符合“情”的基本特征。地方政府政策“形之于法、践之于理、问之于情”。对于地方政府而言,权力授予来源向度上变1为N可以改观单一权威传递模式,在横向社会和纵向民众中获取支持以提升权力合法性和治理自主性;同时多向权威注入亦可保障多元信息输入,在经济事务分权、规划参与权提升和多向权利授予行动过程中吸纳横向反馈和嵌入纵向需求,无需地方政府政策体制进行多元任务转化或事后诉求响应,即可在事前开展政策酝酿,既保证政策质量又节约治理成本。多向权威注入既是一种赋权过程又是一种规范过程,地方政府在获得民众支持的同时也必然接受横向参与的监督要求和纵向规制性反馈。

在权威单向与多向平衡之间,由于公共政策的专业性,决策不能仅凭领导者或集体智慧进行经验决策。只有通过基于数据的理性分析以及严密的逻辑推理和精确的计算,才能使复杂的政策问题更容易把握,更好地界定问题、确定目标,设计、比较和选择科学的备选方案。㊺地方政府作为决策者并不能对政策过程予以“一肩挑”式管控,而需要专业化的数据、人员和技术来实现多元赋能,这就需要政策分析师职业人员的大量涌现。按照“谋、断、行”决策过程划分,主要包括政策规划、政策决断和政策执行三个方面的专业化。政策规划的专业化旨在回答“科学”问题,涉及政策信息数据的“收集、挖掘与分析”。在此过程中,需要一大批政策科学家、政策分析师职业群体和智库专业人士发挥作用㊻,从而对政策结果加以预测,对各项政策备选方案提出政策意见,为政策决断提供参考,可谓一举多得。㊼例如,公共政策知识体系的根本功能在于解释政策与政策效能之间的关系㊽,要实现这一根本功能也需要培养大量专业化的公共政策人才。

-

弗雷德里克森指出:“这就是距离悖论:人们相信或者崇敬离他们近的政府官员,而认为离他们远的政府官员则是懒惰、不称职和不诚实的。”㊾“距离悖论”作为美国语境下的普遍现象,在中国语境下则呈现逆向“距离悖论”。换言之,民众会倾向于认为中央政府是比较开明的,并且是与自己站在一起的,而地方政府则不代表自己的利益,且有可能是与自己对立的。㊿“距离产生美”式的差序信任格局是国家治理中的常态,国内学者将其概念化为“政治信任层级差”(51)或“差序政府信任”(52),这是一种地方治理的信任危机。

封闭政策体制可能导致地方治理产生某种信任危机。(1)决策法治化程度不足,执行自由裁量权过度,僭越民权,罔顾民意,一系列主客观因素致使政策承诺经常流于形式成为“空头支票”;(2)上级政府承诺而地方政府兑现的治理逻辑将执行失范和无法兑现的责任诿过给地方政府,产生“上级请客、下级买单”“决策有过而执行背锅”的现象;(3)城乡差距、区域差距等发展不平衡不充分问题致使地方秉持“要政策、多要政策、要好政策”心态,对上“面面俱到”对下则容易“挂一漏万”。因此,需要实现不论距离远近,信任差序向信任平序的转向,在中央、地方和民众之间培育“等价信任”。大体可从两方面入手:一是健全政策过程法治化以达成“承诺—兑现”均衡。政策作为承诺在地方治理实践中的具象化概念,政策法治化是承诺的前提规范,也是兑现的制度手段,用法治化方式加强痕迹管理。二是提升政策透明度以实现责任分摊对等。开放透明的决策和执行过程可实现民众对基层政权监督,亦可保持民众对政府治理的“4P”评价触觉,确保权力与责任、财权与事权的良性匹配和精准划分。说到底,人民拥护不拥护、人民赞成不赞成、人民高兴不高兴、人民答应不答应,是一个整体,反映的是人民支持率、人民决策权、人民获得感、人民满意度的实质。(53)更进一步地,建立基于“4P”的绩效评价体系及全过程人民民主考核体系,实现“阳光下”的承诺兑现,可在一定程度上减缓因行为失范和强制执法导致的社会信任感剥离和民众好感度磨损。

同时,引入大数据信息技术手段,运用集成式的综合治理平台(例如城市运行综合协调指挥中心而非单一的应急指挥中心),一网统查、一网统管、一网统抓,将传统的网格化治理转变为扁平化、网络化工作方式,确立“城市啄木鸟”角色,推动精细化治理,实现共建共治共享的社会治理格局,从而建立地方治理现代化的整体治理范式。首先,在政策体制中引入大数据信息技术。通过数字化和数据化形式提高政策议程设置、方案规划、政策决断和政策执行等阶段显示程度,向地方民众展现公开透明且非篡改性、紧闭性的决策过程以取得社会信任与民众好感。决策过程的数据化显示形式为非参与客体创设了监督政府决策的全新方式,为决策过程提供合理性解释;信息数据的非篡改性亦保证决策过程显示的真实性,增进民众信任度和满意度。其次,在政策传递过程中引入大数据信息技术。差序信任产生的最大祸源就是政策传递失真和政策转化失准,地方政府自由裁量权过度常导致“政策梗阻”和“政策异化”。借用信息技术实现对政策传递的“留痕”可保证上级政府对过失行为进行追责问责,又可实现地方民众对“上、中、下”政策内容进行监督对照,确保政策不打折扣。在具体实践上,网络直播、新闻发布会、融媒体等方式保障政策传递过程的“全民目击、全员监督”,客观显现“宏观政策目标、中观分部决策和微观对标措施”承接转化流程以实现信任保值,构建平序信任。

综上所述,有限开放是针对政策制定方所提出的转变要求,其根本意涵是政策体制的有限开放。旨在通过体制开放在一定程度上消除决策系统中的隐性规则和非建制性参与阻力,改变地方政府决策过程的“旋转门”现象,为社会意见和民众意愿的融入提供主动畅诉空间。政策体制有限开放相当于打开一扇窗和推开一道门,意在改变决策在地方政府部门间内部化流转和传递现象,这一现象正在加剧地方治理“封闭循环”特性,与坚持“国内大循环为主”相去甚远。有序参与是针对政策受众方的诉求响应,是一种将现实性的利益平衡与公民参与随环境和条件的变化而变化结合起来的综合集成。按照“政策质量”指标界定公民参与的适宜范围和契合领域,在面对有迹可循且决策信息数据充足的日常性非结构化议题时,政策质量可通过开门决策及大数据决策系统达成,决策主体仅需针对政策可接受性要求采取相应手段吸纳公民参与即可。而在面对决策过程复杂且决策方法无迹可寻的结构化议题时,决策主体就需要动用体制资源增加政策可接受度,规避政策风险,适当引入关键公众接触法、公民调查等手段提升政策质量。

-

在治理重心不断下移的历史新时期,以地方治理现代化为中观平台和实践场域,继而推动国家治理现代化,是承继总体布局和战略布局并加以贯彻执行的重要抓手。但照观现实,依托原有制度、体系而产生的地方封闭型政策体制往往陷入路径依赖、固化和锁定。在幅员辽阔、人口众多的大国治理实践中,面对日趋繁杂、急迫易变和牵涉广泛的地方性公共事务,封闭政策体制在政策议程设置、方案规划与决策和执行中显现的“不良反应”日益催生治理逆力,滞塞地方治理现代化进程。政策体制呈现正反两方面特征:中央层面的统合性、集中性和聚合性特征能够在短时间内平息冲突、动员社会和整合资源,在非常态情境下能够最大程度凝聚社会共识,实施超常规治理,发挥超常规能量;地方层面的封闭决策模式、闭环政策过程致使社会民众难以融入,常以制度和体制刚性强力推进执行和效能转化,政策合法性饱受质疑。

因此,在迈向基本实现国家治理现代化的新征程中,应该更新和开发尽可能大的政治资源来推动总目标的实现。政策体制是政治资源的重要一环,对政策体制的具体和适切的改造是地方治理体系提升现代化治理能力的重要手段,在中国这样一个超大规模社会资源总量将处于长期贫弱状态的总体规定性下,地方政治资源(相对中央来说)又处于贫弱状态,正是这种双重贫弱状态迫切需要对地方封闭型政策体制进行方向性调整和策略性改进。调整的方向是:在中央层面“聚合”前提下,地方治理政策体制从“封闭”走向“有限开放”和“有序参与”;改进的策略是在平衡“四个矛盾”基础上引导封闭型政策体制向参与、开放转变,具体言之,就是基于民主合法构建制度化参与渠道、基于科学有效建设政策制定流程规范、基于渐进调适构建政策调整机制、基于公开透明构建信任平序格局。

走向有限开放与有序参与的新型政策体制作为一种初步设计构想,为消弭“相对封闭、参与不足和内部自循环”地方封闭型政策体制的不利影响提供了思路。“体系有效和合法平衡、政策易变和稳定平衡、权威单向和多向平衡、信任差序和平序平衡”四个改进方向为规范地方治理行为和治理手段提供目标导向支持,在“政策议程、政策决断和政策执行”上实现从“封闭”向“开放参与”的转变。就实践而言,开放参与是民主性和合法性的注入过程,通过有机结合与有效嵌合提高行政效率这样的浅层目标与深化政策民主性和合法性的深层目标,打造地方治理现代化体系,提升地方治理现代化能力。同时,在城市“精细化治理”、基层“三治融合”、社会共建共治共享的新格局要求下,多方参与成为必然趋势,这无疑为有限开放、有序参与的新型政策体制构建培育了治理土壤。跟随国家治理和现代化建设的二重奏进程,响应“让人民过上好日子”的美好社会建设目标,政策体制与治理体系在作用与反作用的互动过程中应该为、可以为也必须为。

中央聚合—地方封闭政策体制及其更新:国家治理现代化的政治资源再造

- 网络出版日期: 2022-01-15

摘要: 实现国家治理现代化需要重视政策体制。中央层面的政策体制具有“聚合”特点,具体形式是:关键个人及其公共能量场驱动建立完全政策议程,以党中央为核心统合凝聚、高位推动形成政策方案,以“程序合法+体制合法”双重检验政策合法化。地方层面则呈现“封闭、参与不足与自循环”特点,一方面,“自上而下压力传导、自下而上政绩显示、由外而内要求输入、由内而外价值输出”是其生成来源;另一方面,又在自我强化中促使地方治理陷入路径依赖和锁定,成为地方治理现代化的阻力。因此,在迈向国家治理现代化进程中,中央层面的聚合型政策体制需要保持,而地方层面的封闭型政策体制需要改进,一种可行路径是向“有限开放”与“有序参与”转变。

English Abstract

Central Cohesive - Local Closed Policy System and Its Renewal: The Political Resource Reconstruction of National Governance Modernization

- Available Online: 2022-01-15

-

Keywords:

- modernization of national governance /

- central convergence /

- local closure /

- limited opening /

- orderly participation

Abstract: To modernize national governance, we need to attach importance to policy systems. The policy system at central level is characterized by “cohesion and integration”. The specific form is that key individuals and their public energy fields drive the establishment of a complete policy agenda, the CPC Central Committee is the core of the integration and cohesion, and the high position promotes the formation of policy programs, and the policy legalization is tested by “procedural legitimacy + institutional legitimacy”. On the one hand, “top-down pressure transmission, bottom-up performance display, from outside to inside requirements input, from inside to outside value output” is the source of its generation. On the other hand, it makes local governance fall into path dependence and lock in the process of self-reinforcement, which becomes the resistance to the modernization of local governance. Therefore, in the process of modernization of national governance, the centralized policy system at the central level needs to be maintained, while the closed policy system at the local level needs to be improved. A feasible path is to change to “limited opening” and “orderly participation”.