-

习近平总书记在党的十九大报告中指出,“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代”,并在报告中阐明了这一“新时代”所具有的若干特征,如新时代是“强起来”的新发展阶段,新时代有着新的社会主要矛盾,新时代孕育了新的思想成果,新时代需要新的发展方略等等。上述关于“中国特色社会主义新时代”的重要论断为中国经济发展阶段问题提供了纲领性的阐述,但同时也为相关理论研究提出了新的任务,即要对新时代、新特征背后的理论逻辑和客观必然性进行较为深入和系统的理论与现实分析。

“中国特色社会主义新时代”这一重大论断,一经提出便引发学术界对该问题的热烈讨论,学者们从不同视角出发提出了许多有价值的观点,深化了对于中国特色社会主义新时代的认识和理解。首先,部分学者从“强起来”的发展阶段这一角度对中国特色社会主义新时代进行了阐述。如张希贤指出,习近平总书记对中华民族“站起来、富起来、强起来”三个阶段的划分,标志着今天的中国已进入“强起来”的新时代,并正处于“强起来”的时代新起点上;①李捷认为,党的十八大以来,中国在“站起来”和“富起来”的阶段基础上,开启了一个“强起来”的阶段;②李海青和徐兴豪则强调,“强起来”不同于“站起来”和“富起来”,后两者分别着眼于政治层面和经济视域,而“强起来”是着眼于实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的整体概括。③其次,也有部分学者聚焦于中国特色社会主义新时代的社会主要矛盾变化这一特征进行分析。如卫兴华认为十九大对社会主要矛盾变化做出的判断和表述,是当代中国特色社会主义政治经济学的创新与发展;④刘同舫认为十九大对主要矛盾的认识,是在把握时代发展变迁的基础上作出的科学论断;⑤邸乘光认为党的十九大关于社会矛盾的阐述是重大政治论断,也是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要基石。⑥最后,还有部分学者强调,中国特色社会主义新时代并没有脱离社会主义初级阶段。如胡鞍钢认为,中国特色社会主义进入新的发展阶段没有超越初级阶段这个最大国情和最大实际,只是初级阶段中的新起点新阶段;⑦韩庆祥认为,中国处在社会主义初级阶段的基本国情没有改变。⑧

可见,学术界对中国特色社会主义新时代已经有了一定的解读和认识,但不难看出现有研究仍相对较为零散,且大多停留在政策解读和宣传层面,对于中国特色社会主义进入新时代的内在逻辑缺乏较为系统的理论分析,尤其缺乏基于马克思主义政治经济学分析框架的深入学术探讨。本文认为,研究中国特色社会主义进入新时代这一课题,有三个不可忽视的要点:(1)马克思主义思想是中国经济社会改革发展过程中始终的指导思想,因此研究中国特色社会主义新时代应该基于马克思主义政治经济学分析框架;(2)马克思主义方法论的精髓在于与时俱进,因此研究中国特色社会主义新时代应依托创新的马克思主义政治经济学;(3)要真正剖析中国特色社会主义新时代的理论内涵和演变机理,不能照搬教条,而必须要对马克思主义政治经济学进行充分的中国化。

基于以上分析,我们认为,资本积累的社会结构(简称SSA)理论的最新中国化成果,也即中国积累的社会结构(简称CSSA)理论,与“中国特色社会主义新时代”的重大论断有着高度的内在逻辑一致性和理论契合性,是分析中国特色社会主义新时代的有效研究框架和分析工具。

SSA理论兴起于20世纪70年代末,是当代西方马克思主义经济学的主要流派之一,该理论的中心思想为,长期的相对快速和稳定的经济扩张需要一个有效的,涵盖政治、经济和文化制度的社会积累结构,也即SSA⑨。并强调,SSA的主要功能是处理和缓解资本积累过程中的系列矛盾,包括劳资矛盾、资本竞争矛盾、资本与社会的矛盾、国际矛盾以及资本积累与主流意识形态矛盾。资本积累过程与系列矛盾的相互作用推动SSA的阶段演变,而不同SSA就对应着资本主义的不同发展阶段⑩。

近年来,SSA理论也开始被逐步用于中国经济的分析。如SSA学派代表人物大卫·科兹与朱安东遵循SSA方法框架对中国1978年以来的经济增长进行了分析,⑪一批中国学者也应用SSA理论对中国经济中的农民工⑫、劳动制度⑬、房地产⑭、劳动力市场分割⑮等具体经济问题进行了探究。

真正意义上的SSA理论中国化研究,于2014年由SSA学派的主要代表人物和笔者团队共同提出,并就SSA理论中国化的基本思路形成了共识:一是要建立中国积累的社会结构(简称CSSA)理论,必须基于社会主义中国独特的制度特征,将SSA理论框架调整后,用于分析中国变革的经验与逻辑;二是调整“资本积累”的内涵,认为中国“资本积累”应更加关注“经济增长”,因此必须要从再生产、经济增长和马克思的资本积累三个视角修正“资本积累”的内涵;三是调整CSSA的阶段划分原则,提出CSSA阶段划分的六大原则;⑯四是重建不同于传统SSA理论的CSSA的核心矛盾与阶段性特征;五是提出CSSA不能忽略生态约束,应将生态文明制度纳入CSSA核心矛盾分析框架。⑰

经过数年的系统性研究,以六大利益关系演变为主线的中国积累的社会结构(CSSA)理论已日趋成熟,⑱这一理论不仅是西方马克思主义中国化的重要成果之一,同时也是真正的“说中国话”“讲中国故事”的中国经济理论体系。CSSA理论实现了SSA理论与中国经济改革实践的有机结合,对于分析中国经济发展阶段演变有着天然的理论优势,对于认识“中国特色社会主义新时代”这一新阶段,继而剖析这一新阶段所形成的新矛盾、新思想、新方略,更是具有高度的理论契合性。

为此,本文旨从CSSA理论分析框架出发,对中国经济从“站起来”到“富起来”再到“强起来”这一发展阶段演变过程进行理论分析,以阐明中国特色社会主义进入新时代的必然逻辑;在此基础上聚焦“强起来”阶段中国系列社会矛盾关系的“拐点式”转变进行现实分析,继而为中国特色社会主义新时代提供现实支撑;最后在理论和现实分析基础上,提出推进新时代中国经济发展的系列对策建议,从而为中国特色社会主义新时代这一重大论断提供更加深入的理论与现实分析。

-

根据中国核心社会矛盾演变特点,可将新中国成立以来的中国经济划分为三个阶段,分别为1949—1978年的计划CSSA时期、1978—2012年的转型CSSA时期以及2012年以后的新CSSA时期。这三个CSSA时期与习近平总书记在十九大报告中“站起来−富起来−强起来”的阐述有着高度的一致性,“中国特色社会主义新时代”正是对2012年以后新CSSA时期的科学总结,且这三个CSSA时期的演变逻辑正是中国特色社会主义进入新时代的内在理论机理。

第一,1949—1978年的计划CSSA时期,对应着中国经济“站起来”的阶段,这一时期“探索−巩固−衰退”的动态过程,是中国经济进入“富起来”阶段的发展基础。

1949年新中国成立以后,在经过短暂的国民经济恢复和发展之后,中国进行了社会主义三大改造,在新民主主义社会基础上基本建立起了社会主义制度,形成了与中国当时生产力水平相适应的高度集权的计划经济制度,中国进入计划CSSA时期。这一时期中国经济社会中系列核心矛盾关系表现出如下特征:

1.“一元”的公有资本关系。经过1953—1956年社会主义三大改造之后,建国初期多种经济成分逐步转变为单一公有制经济,一元资本关系初步形成并在此后的二十多年中逐步得到巩固、强化。从数据来看,1949—1956年期间,中国工业产值中国有企业、集体企业占比分别由27%、1%上升至55%和17%,非公有制经济则由73%下降为28%;到1958年非公有制经济已经消失,中国工业总产值中公有制经济成分上升为100%⑲。

2.“单纯”的劳动关系。这一时期公有制经济占据绝对主导地位,劳动者在不同形式的公有制经济中工作,不存在资本主义条件下雇佣劳动者与资本之间的利害冲突,只存在劳动者在共同占有生产资料基础上的公有制内部单纯的劳动关系。劳动者之间的利益冲突主要表现为不同群体的劳动者之间的冲突,不是阶级矛盾而是属于人民内部矛盾。

3.“绝对集权”的政府角色。自建国之初恢复国民经济开始,政府在经济活动中的角色一直在向绝对集权演变,并且在以后“一五”期间的三大改造、1958年开始的“大跃进”、1961年进行的经济调整以及农村“一大二公”人民公社体制的建立中,政府都在不断强化对经济活动的控制力和影响力。此后直至文化大革命结束,中国始终处在计划经济体制之下,尽管曾有部分权力下放的举措,但均局限在形式上,政府的行政管制从未减少。

4.“马克思主义绝对主流”的意识形态。这一时期马克思主义在中国处于绝对主流地位,西方思潮对中国的影响微乎其微,这一时期党的文件、媒体宣传、教学教材、学术研究等情况均可佐证这一点。以经济学研究为例,1978年以前,国内期刊发表的经济类文章绝大部分均以“马克思主义”为绝对核心内容或理论基础,对比而言,涉及西方经济学的文章微乎其微,基本没有影响力。

5. 处于“弱国地位”的国际关系。这一时期中国进行了部分对外开放的尝试,但由于对外政策的局限性、西方资本主义国家的刻意封锁、中苏关系的变化等多方面原因,对外开放程度仍非常之低。与此相对应的是中国在国际关系中所处的“绝对弱国地位”,尽管1960年中国开始实行独立自主、联合广大发展中国家的对外策略,在国际中的政治地位和战略地位有所提高,但改革开放之前中国的经济地位始终低下。

6.“隐性”的生态矛盾。这一时期,中国仍处于农业向工业转型的过程,工业化水平十分低下,尽管落后的生产方式使单位生产过程污染较高,但整体而言对自然环境的破坏并不严重,仍处在生态自然循环足以消化的范围之内。同时,由于人们缺乏生态环境保护意识,“大炼钢铁”“以钢为纲”的生产方式也对生态环境带来过重的负担,使得生态环境与经济发展之间的矛盾也在潜在累积。

以上六大核心社会矛盾关系相互影响、相互作用,共同推进计划CSSA经历“探索−巩固−衰退”的演变过程。在计划CSSA探索期,“绝对集权”政府角色的逐步确立是六大核心矛盾特征形成的起点,其与“绝对主流”的马克思主义意识形态相互促进、彼此加强,继而快速推进了资本关系的一元化、劳动关系的单纯化以及国际关系的封闭化,推动计划CSSA进入巩固阶段。而这种“高度集权”的制度结构恰恰适应了新中国成立初期落后的生产力水平,使得当时有限的财力、物力、人力得到最有效的运用,迅速改善了新中国成立时“一穷二白”“落后挨打”的局面,使中国经济“站起来”。但是,随着生产力的不断发展,过于僵化的高度集权经济制度又逐渐成为了生产力发展的桎梏,各种矛盾不断累积使得计划CSSA制度结构的稳定性不断减弱,进入衰退阶段,而与此同时,一个新的CSSA将应运而生。

第二,1978—2012年的转型CSSA时期,对应着中国经济“富起来”的阶段,这一时期“探索−巩固−衰退”的动态过程,是中国经济进入“强起来”阶段的发展基础。

1978年中国正式开始实施改革开放,1992年则确立将建设社会主义市场经济体制作为改革目标,在这一过程中,从计划经济转向具有中国特色的社会主义市场经济的转型CSSA时期逐步形成。与之相对应,中国经济社会中系列矛盾关系也呈现出新的特征。

1. 资本关系从“一元”转变为“多元”。改革开放的最初举措就聚焦于对资本关系的调整,党的十一届六中全会明确承认了私营经济的合法性,并在1988年的宪法修正案中强调了国家对私营经济的引导、监督和管理。至此,中国非公有制经济从无到有,逐步发展,并随着改革的不断推进而呈现多元化发展。从数据来看,截至2008年,在中国固定资产投资额(FCI)各经济成分占比中,国有和集体投资、个体和私营投资、港澳台和外商投资、混合所有占比分别为32%、25%、9%和32%左右,⑳“ 多元”资本并存的局面已充分彰显。

2. 劳动关系从“单纯”转变“复杂”。改革开放以来特别是1992年以后,劳动者与“多元”资本相结合,衍生出“复杂”的劳资关系,如,多元资本与农民工之间的劳资关系、市场与公有资本结合下的公有劳资关系、私营经济中的劳资关系、外企中的劳资关系等。伴随着劳资关系的不断复杂,劳资冲突也呈现不断凸显的趋势,一方面劳动报酬占GDP比重在1992年以后不断下滑,2007年下降到最低的39.73%;另一方面劳资纠纷数量不断上升,1992—2008年期间,中国劳动人事仲裁受理案件数增加了85倍,涉案的劳动者当事人数量增加了70.84倍㉑。

3. 政府角色从“绝对集权”转向“有控制地放权”。改革开放以来,中国政府在宏观经济制度、财税制度、企业制度等各个方面均呈现出逐步“放权”的特征。这一点可以从1982年党的十二大提出“计划经济为主,市场调节为辅”,到1992年党的十四大提出“市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”,再到2007年党的十七大提出“从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作用”这一官方思想转变过程中可窥一二。但不可忽视的是,这一时期中国政府的权力下放仍是“有控制”的,这主要体现在中国政府较强的经济控制力(政府在关系国计民生的基建、电力、金融、采掘等行业中的控股比例超过50%,仍旧掌握经济控制权)以及对制度改革方向的把控上。

4. 意识形态从马克思主义“绝对主流”转变为马克思主义不断战胜新自由主义的“动态博弈”。改革开放之后,西方思潮、西方理念伴随着外资企业进入中国,逐步为中国社会所接受,并且随着1992年全面推行社会主义市场经济改革,占据西方主流经济学思想的新自由主义思潮对中国的影响不断扩大,波及中国学术研究、高校教育、企业管理等各个方面。与此同时,一批坚持马克思主义的学者和机构纷纷做出积极和坚定的回应,政府也通过“马工程”“基地人才培养”“党校培训班”等措施不断调整和控制“西化”之风,使得这一时期中国社会意识形态始终处在一种动态博弈的过程中。

5. 国际关系从“弱国地位”转向“强国与弱国并存”。十一届三中全会之后,中央便通过创办经济特区、开放沿海港口城市、建立沿海经济开放区等措施逐步加大开放力度,1992年之后更是全面参与全球化过程,逐渐形成了“强国与弱国并存”的双重身份。也即,与非洲、印度、拉美等发展中弱国相比中国已经成为大国、强国,在政治、经济、军事等各个方面均拉开不小差距;但与美国、英国、日本等发达国家相比中国仍然是发展中国家,在制定国际规则、引导国际舆论、引领国际前沿等方面仍缺少话语权。“强国与弱国并存”的国际关系使得中国在这一时期所面对的国际环境更加复杂。

6. 生态矛盾从“隐性累积”转向“逐步显性”。改革开放以来,中国的工业化、现代化、市场化、城镇化程度均呈现跨越式发展,但这一发展很大程度是以牺牲环境为代价的,使得生态环境与经济发展之间的矛盾逐步显性化。加之,中国环保和健康意识的不断提高与生态环境的不断恶化形成了一种相对运动,使得生态矛盾快速从隐性转为显性,并不断趋于表象化。大气污染、水污染、垃圾处理、土地荒漠化、生物多样性破坏等环境问题已成为中国乃至世界各国发展的抑制因素,生态环境与社会发展之间的矛盾不断累积。

资本−劳资−政府角色−意识形态−国际关系−生态矛盾的上述转变共同推进计划CSSA向转型CSSA的转变,并推动转型CSSA经历“探索−巩固−衰退”的动态过程。1978—1992年属于探索期,这一探索期的进入仍然由政府主导,以政府“有控制的放权”为初始动力,推动资本关系逐步多元化、劳资关系逐步复杂化且国际地位不断提升,在这一过程中不断涌入的西方思潮则起到催化剂的作用,各要素之间互相加强,推动转型CSSA不断稳定并进入巩固期。转型制度结构打破了计划经济对中国生产力发展的束缚,大大提升了经济活力和资源配置效率,使得中国经济实现了长达几十年的稳定高速增长,使中国真正“富起来”了。然而,伴随着这种高速增长,劳资冲突、资本恶性竞争、贫富差距、意识形态混乱、国际挑战、生态破坏等诸多矛盾也在不断累积,2008年中国经济增长开始不断放缓,这意味着转型CSSA已进入衰退期,同时一个更加注重经济发展质量、人民幸福感的新的CSSA则成为必然趋势,而这一新的CSSA正是党的十九大报告所指出的“中国特色社会主义新时代”。

可见,中国特色社会主义进入新时代,是中国经济经历计划CSSA、转型CSSA并进入新CSSA这一历史演变的必然结果,党的十九大报告所作出的这一重大论断与中国经济发展阶段演变的历史和理论逻辑有着高度的一致性,显示出极强的科学性和客观性,是党在中国经济转变发展阶段关键时期所作出的重要判断。通过系统阐述系列核心社会矛盾关系的相互作用如何推动中国经济发展阶段的演变,揭示中国特色社会主义进入新时代的理论机理,有助于更加科学、客观地理解党的十九大关于“中国特色社会主义新时代”的思想精髓,并为宣传、践行十九大报告的相关战略部署提供理论前提。

-

前文阐明了中国特色社会主义进入新时代的历史和理论逻辑,在此基础上须进一步考察中国特色社会主义进入新时代的现实佐证,也即是否中国经济的确进入了与以往所不同的新时期。党的十九大报告明确指出,中国特色社会主义新时代的社会基本矛盾已经发生了转变,转变为“人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾”,这正是中国特色社会主义进入新时代最重要的一个现实特征,而这一社会基本矛盾转变可具体化为劳资关系、资本关系、资本与社会关系、意识形态博弈关系、国际关系、生态矛盾这六大方面。基于近年来的经济发展实践以及现实数据,本文认为,中国经济中的六大核心矛盾关系已显示出一定的“拐点式”转变。

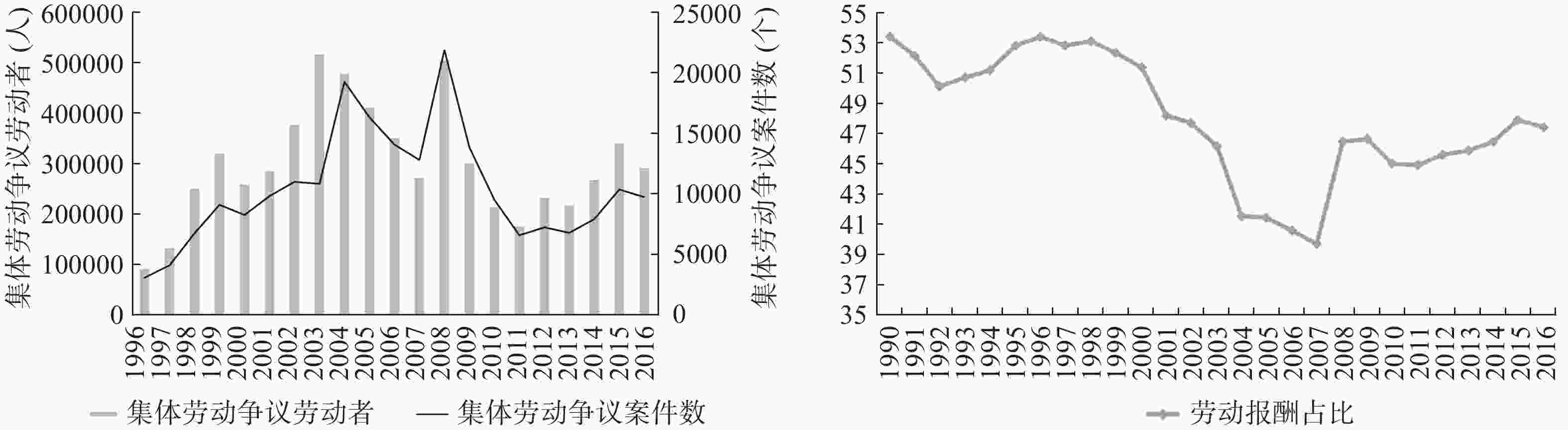

第一,从“复杂”的劳资矛盾转为“和谐化”的劳动关系趋向。在“以人民为中心”的发展思想指导下,中国的劳资矛盾已从不断“复杂化”转为趋于“和谐化”。一方面,近五年来中国劳资冲突程度从不断加剧转变为趋于平缓。如图1所示,近五年来中国劳资争议案件数量及涉案劳动者数量相比以往均呈现相对较低的水平且具有一定下降趋势,此外,近五年中国劳动报酬占比也从下降态势转变上升趋势,这意味着中国劳动者地位的不断提升。

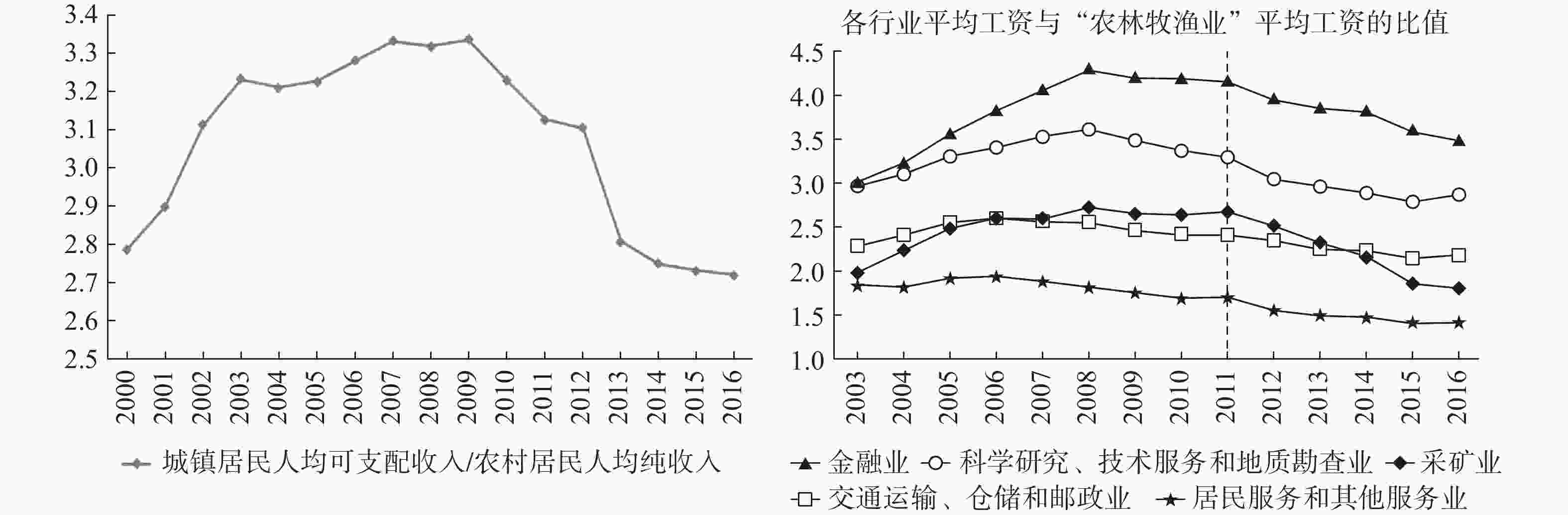

另一方面,中国劳动者工资收入差距从2008年以前的不断加大逐步转变为趋于缩小。从图2可以看出,中国城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入的比值在近年来呈现出明显的下降趋势,并且城镇不同行业的平均工资差距也在2010年以后呈现出不断缩小的趋势。这就意味着,劳资关系的“和谐化”已成为当前中国经济社会发展的大趋势。

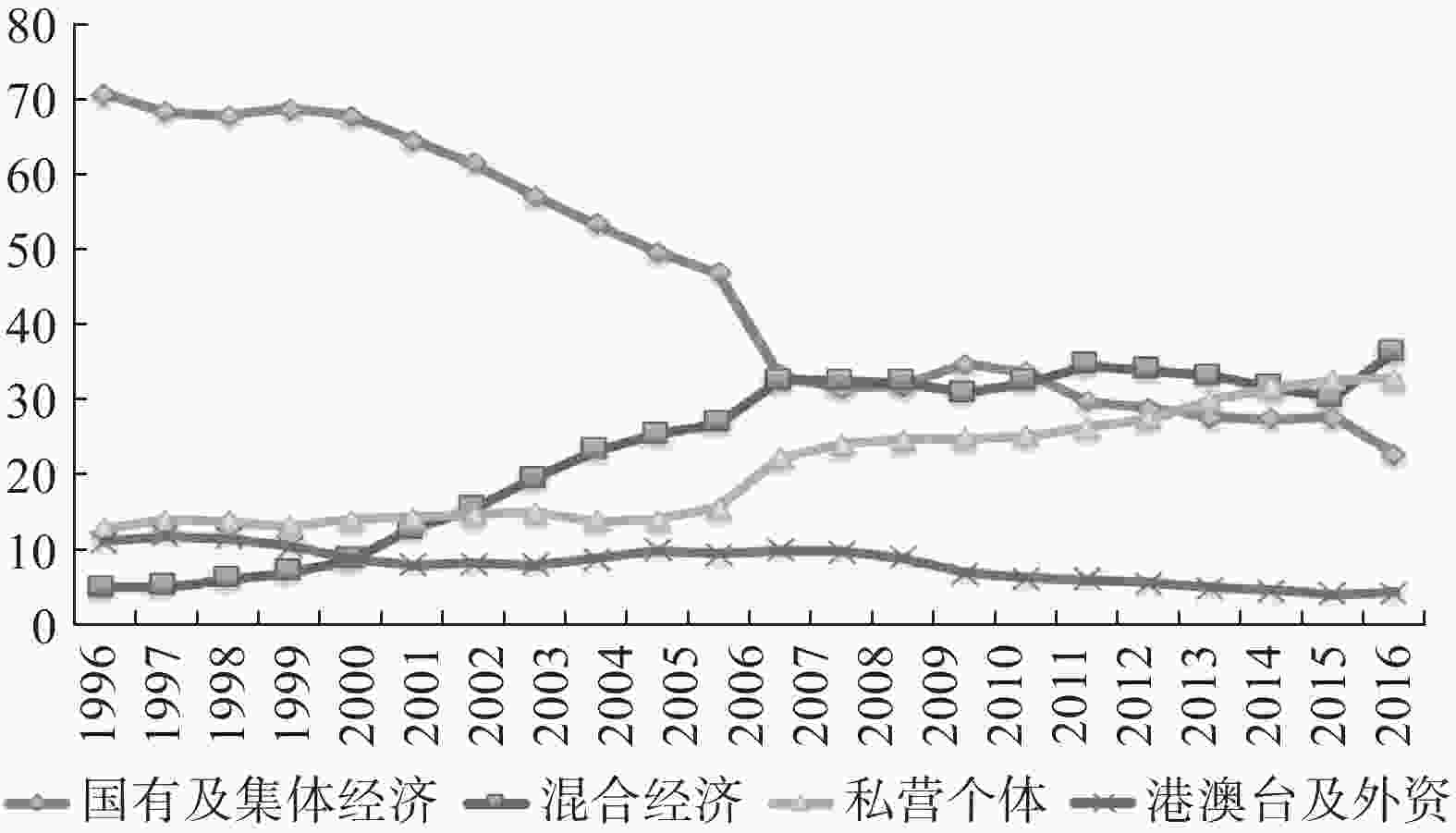

第二,从“多元”的资资矛盾转为“良性化”资资矛盾趋向。随着供给侧结构性改革以及国有企业改革的深入推进,中国的资资矛盾已从“多元化”特征转为趋于“良性化”。这首先体现在近年来中国经济社会中不同所有制资本之间从竞争转向合作化趋向。图3显示了1995年以来中国各类资本在全社会固定资产投资中占比变化,容易看出,2008年以后,中国资本结构显示出与上一阶段相当不同的变化特征,也即资本结构从相对变化较大转变为更加稳定和均衡的趋向,其中混合经济经历了从无到有继而与国有经济、私营经济三分天下的过程,对于推进中国不同所有制资本之间的合作化竞争起到重要作用。

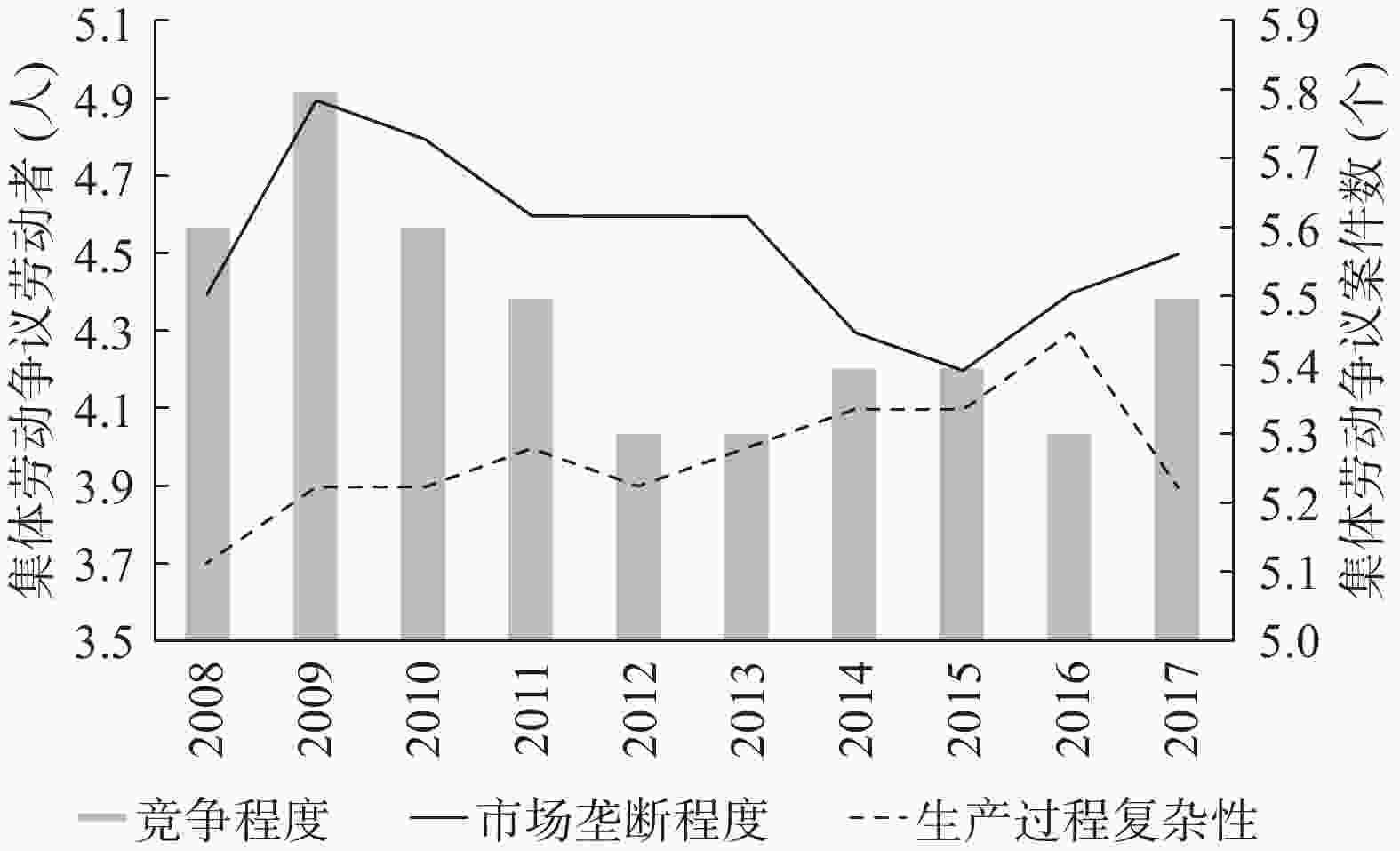

与此同时,在私有资本内部,资本关系也不断趋于良性化,主要体现在市场竞争剧烈程度、垄断程度、生产过程的复杂性等方面,从图4中可以看出,近年来中国市场竞争程度具有缓和的趋势,垄断问题也有所改善,同时生产过程的复杂性和技术含量不断提升。

第三,从“有控制放权”的政府角色转为“有效化”政府角色趋向。在全面深化改革的过程中,中国政府坚决破除各方面体制机制弊端,逐步从“有控制放权”转变为“有效化”的政府角色趋向。一是近年来中国政府更加明确了“服务型政府”的定位,在继续取消和下放行政审批事项的同时,进一步强调科学配置党政部门及机构的权力。经过2018年3月两会关于国务院机构改革的方案,国务院原有近70个部门已重组为26个,使得相关事务权责更为明晰、流程更为精简,继而促进政府服务的效率效能。二是近年来中国政府职能发挥作用的方式更加“现代化”,不仅积极开展“互联网+政务服务”建设,同时在公共事业上不断推进与社会资本合作的PPP新模式。数据显示,到2016年,中国70个大中城市中已有69个城市共计推出政务App316个,总下载量为2476.9万次,分布在交通、社保、民政、旅游、公共安全等多个领域;㉒而在PPP项目方面,截至2018年1月,中国入库项目总数达到了7446,项目总金额则达到113467亿元。㉓在以上过程中,中国国家治理体系不断完善,治理能力明显提高,政府在经济社会中的功能不断趋于“有效化”。

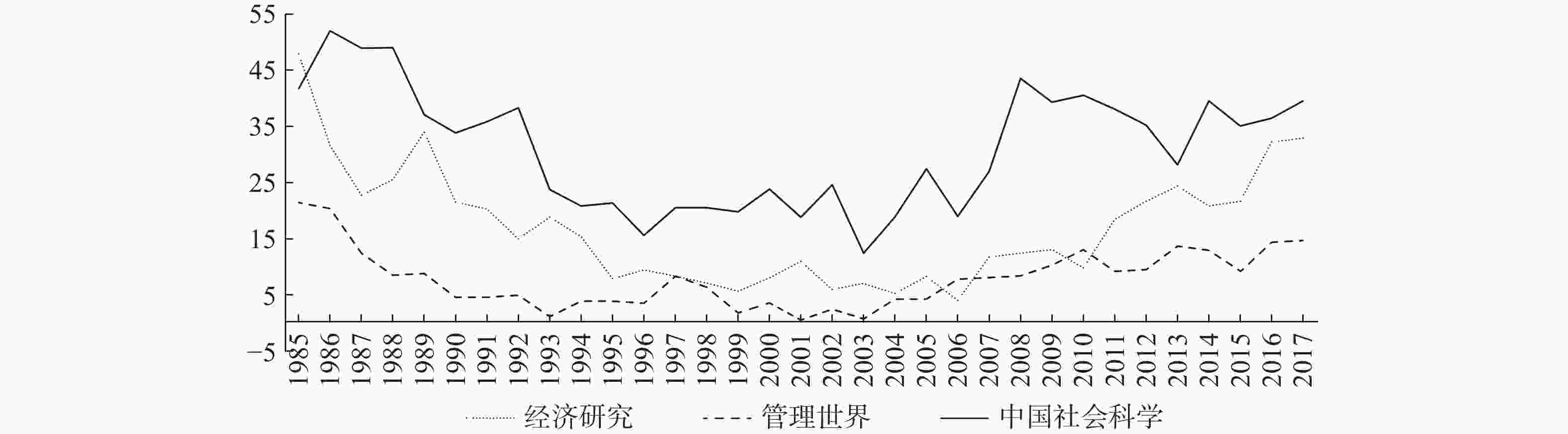

第四,从“动态博弈”的意识形态转为“主流化”意识形态趋向。2012年以来,通过加强党对意识形态工作的领导,马克思主义在中国意识形态领域的指导地位更加鲜明。习近平总书记在2014年7月主持经济形势专家座谈会时强调“各级党委和政府要学好用好政治经济学”,2015年12月中央经济工作会议上首次明确提出“要坚持中国特色社会主义政治经济学的重大原则”,2017年党的十九大则提出习近平新时代中国特色社会主义思想这一最新成果,并强调这一成果是马克思主义中国化新境界。而在官方意识形态引导下,社会意识形态也有所转变。

以经济学为例,2017年召开的以“政治经济学”为主题的全国学术研讨会有近30场,相比2012年以前呈现大幅度提高;同时中国权威经济学期刊中发表马克思主义范式文章的比例在2008年以后呈现较为明显的上升趋势(如图5所示)。

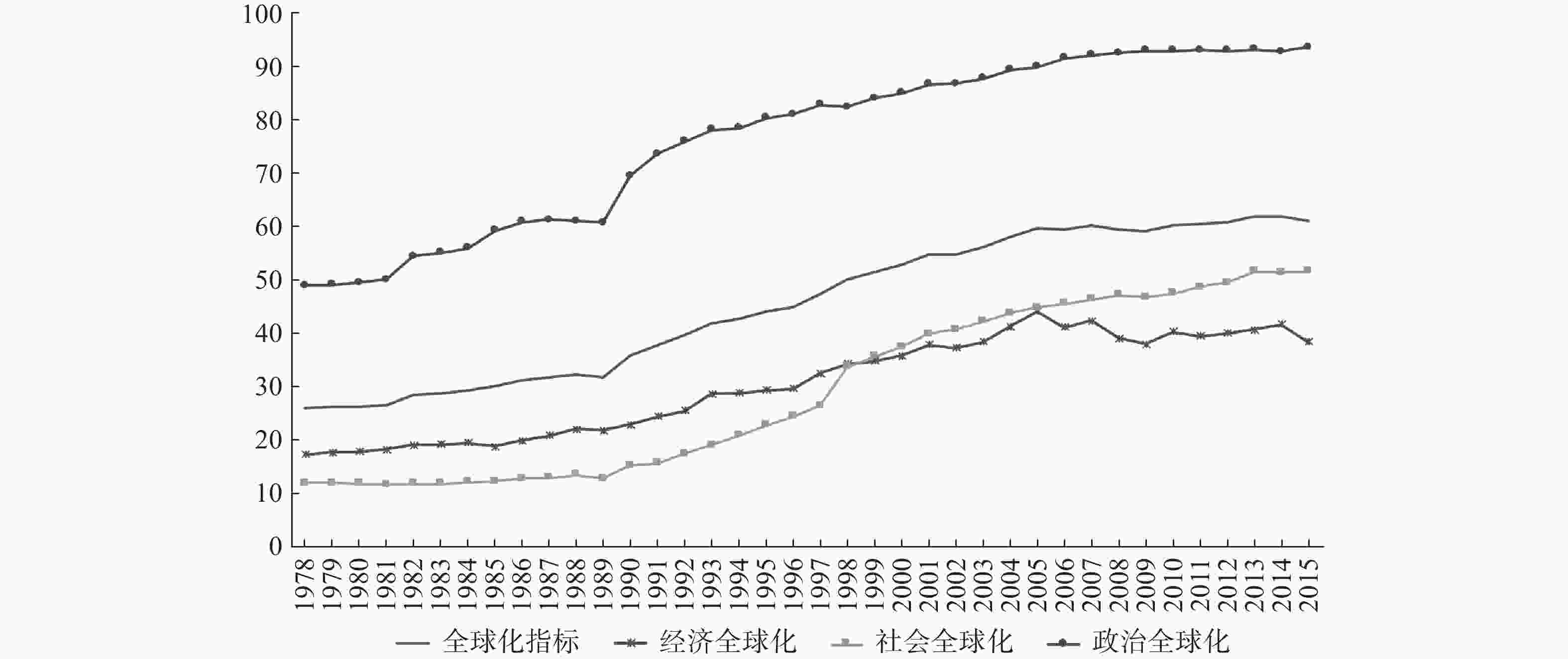

第五,从“强国与弱国并存”的国际矛盾转为“包容化”国际关系趋向。通过全面推进中国特色大国外交,中国已从过去“强国与弱国并存”的状态逐步转变为更具“包容性”的国际关系。这主要体现在,中国在不断提高经济、社会、政治等方面国际参与度的同时,更加注重国家自身的独立和可持续发展,逐步转变为真正的发展中“强国”。图6展示了中国KOF全球化指标变化趋势,可以看出近年来中国全球化程度呈现不断提高的趋势,尤其是政治全球化程度在2015年已达到93.6%,但2008年以后在经济和社会全球化方面的提高则明显放缓,转为相对平稳的态势,这其中隐含着中国不再实行单纯的“引进来、走出去”,而是更加注重中国在国际上影响力、感召力、塑造力的提升。而且在中国提升国际影响力的同时,始终坚持奉行和平发展、互利共赢的开放战略,通过实施“一带一路”倡议、倡导构建人类命运共同体,推进着国际关系的“包容性”发展。

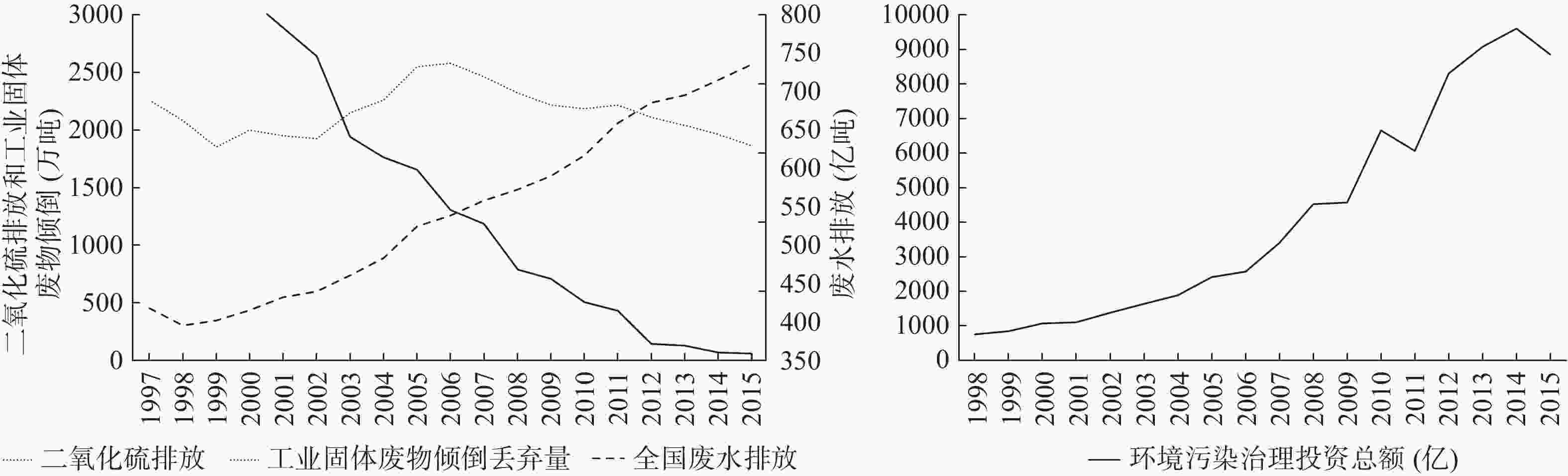

第六,从“显性激化”的生态矛盾转为“缓和化”生态矛盾趋向。2012年以来,通过大力推进生态文明建设、建设生态文明制度体系、健全主体功能区制度、推进全面节约资源、开展重大生态保护和修复工程,中国的生态环境治理已明显加强,环境状态得到改善,已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。党的十九大报告更是提到“生态”三十余次,提到“绿色”十余次,足以见得保护生态环境已成为新时代中国经济社会发展的重中之重,将贯穿于中国生产、分配、交换、消费各个环节。

从图7中国“三废”排放和环境污染治理投资数据变化也可以看出这一点,2000年以后中国工业固体废物倾倒丢弃量始终处于下降趋势,2012年以后已达到一个相当低的水平;全国二氧化硫排量在2007年以后也开始呈现下降态势;全国废水排放量尽管仍处在上升趋势,但2012年以后的上升速度有所减缓;与此同时中国环境污染治理投资总额呈现逐年递增的态势,且2008年以后增长速度显著提高。这意味着中国的生态矛盾已从“显性激化”逐步转变为“整体缓和”。

可见,与转型CSSA时期相比,2012年以来,中国在劳资关系、资本关系、政府角色、意识形态、国际关系、生态矛盾这六大核心社会矛盾关系方面的确发生了“转折性”变化趋向,这是中国特色社会主义进入新时代的现实支撑和佐证。同时,这六大核心社会矛盾关系的新特征也有着相互作用、彼此加强的作用关系,其中政府角色的“有效化”能够为资本关系的良性发展提供好的政策环境,意识形态的“主流化”能够为劳资关系的和谐趋向提供思想保障,包容化趋向的国际关系和不断缓和的生态矛盾则是重要的国际环境和自然环境,六大核心社会矛盾的相互加强推动着中国特色社会主义新时代这一新CSSA逐步走向稳固。

-

尽管当前中国核心社会矛盾关系显示出良性发展的特征与趋势,但随着国内国外形势的变化,这些社会矛盾关系也存在多种可能趋向。因此,如何在新时代中国特色社会主义建设中保证核心社会矛盾关系的演变方向,实现现代化经济建设目标,仍是一个重要课题。为此,本文从六大核心社会矛盾关系出发,在党的十九大报告提出的“十四个坚持”基础上,从经济社会角度提出中国特色社会主义新时代的六大方略。

(一)全力解决“不平衡不充分发展”的问题,以推进劳资关系的持续和谐

近年来中国劳资关系虽有所缓和,但在涉及劳动者切身利益的工资待遇、社会保障、权益维护等方面还存在诸多矛盾。与此同时,近年来劳资矛盾呈现出转化为社会矛盾的趋向,例如,食品安全、环境污染、医患关系等问题,其根源在于资本与劳动者的对立,但近年来利益受损者往往将矛头指向政府,继而使问题转变为社会矛盾。

为推进劳资关系的持续和谐,消除劳资矛盾蔓延对社会的冲击,应当在坚持“以人民为中心”思想指引下做好几方面的工作。(1)强化对劳资矛盾的动态监测、定期排查以及适时预警,并形成常态化、制度化安排,将劳资矛盾出现的苗头性、倾向性问题有效化解在萌芽阶段;(2)针对不同阶段、不同阶层的劳资矛盾制定差异化的应急预案,比如,重点解决好农民工的工资拖欠、中小企业工人的社会保障薄弱等问题;(3)建立健全政府、工会、企业三方参与的劳资纠纷协商协调机制,一旦爆发劳资矛盾,可以有效疏通各方的利益诉求渠道,避免事态复杂化和扩大化。

(二)积极协调不同所有制经济,促进资本之间的多元良性互动

中国资本关系虽呈现出一定的良性化发展趋势,但目前仍处在恶性竞争与良性合作的复合阶段。一方面,在私人资本之间、外资之间、私人资本与外资之间的竞争不断加剧,“黑公关”“技术屏蔽”“诉讼战”等恶性竞争手段频频出现。另一方面,近年来中国混合所有制经济成分占比呈现蓬勃发展的态势,自2006年以来混合所有制企业的固定资产投资额占比保持在32.47%左右,这又在很大程度上促进了不同类型资本之间的合作性。

为积极协调不同所有制经济之间的关系,促进资本之间形成多元良性互动,必须“坚持新发展理念”。首先,要在毫不动摇地坚持公有制主体地位的基础上,深化国有企业改革,有效防止国有资产流失,做强做优做大国有资本;其次,也要毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,构建清新型政商关系,促进非公有制经济的健康发展;最后,本文认为混合所有制经济很可能会成为促进良性资本关系的重要经济形式,因此应积极发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。

(三)以“人民满意”为宗旨,稳步提升政府的“现代化”治理能力

中国经济进入“新常态”之后,已由高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段,目前正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。对于这一重要过渡期面临的各种困难和挑战,政府角色发挥着重要作用。目前,政府在社会经济活动治理中的角色定位还存在着“缺位”或“越位”的情形,怎样发挥好政府这只“看得见的手”的有效作用,是提升政府现代化治理经济能力必须跨越的一道门槛。

为稳步提升政府的“现代化”治理能力,达到人民满意的效果,一方面,当前最紧迫的任务就是做好深化党和国家机构改革的工作,依照法规积极裁撤、合并涉及人事、环保、宣传等方面的旧部门和机构,快速有序地组建成立新部门,优化政府机构设置和职能配置,提升政府的决策和执行效率;另一方面,提升政府的现代化治理能力要把从严治党和依法治国有机结合起来,政府在经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域进行治理时要依法行动,坚决根除人民群众最痛恨的腐败现象,进行必要的简政放权,如减少企业审批手续、简化群众办事流程、废除过时法律法规等。

(四)积极应对各类意识形态的动态博弈,持续加强“习近平新时代中国特色社会主义思想”的主导性

正如“十九大”报告所总结的,当今“意识形态领域斗争依然复杂”,具体表现为:马克思主义在意识形态中的主流地位遭到弱化,社会主义核心价值观受到腐蚀,历史虚无主义大肆泛滥等。尽管马克思主义始终是中国主流意识形态,且近年来政府开始大力稳固马克思主义的意识形态主流地位,但在学术界、高校以及其他应用性领域,新自由主义思潮仍然占据优势地位。例如,当前中国的顶级期刊仍然以西方理论为主,高校授课也仍然遵循西方体系,尤其是经济学学科,政治经济学仍处在边缘化的地位。这种政府意志与社会占优意识形态之间的背离使得中国当前的意识形态仍处于动荡的博弈过程中。

面对这一严峻形势,要采取多种有力措施扭转马克思主义在意识形态领域弱化的趋势。一要加强宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,这是马克思主义中国化的最新的成果,通过广播、网络、电视、报纸等先进的传媒形式传播这一先进的理论思想,并组织各种会议研究、学习;二要在高校开设的经济学、哲学、思想道德等课程中增加马克思主义相关课程的课时量,增加师资力量,从而加强对大学生的马克思主义教育;三要注重对舆论的正确引导,在现代网络信息快速传播的当今,对于那些不符合社会主义核心价值观以及削弱、歪曲、否定党的领导和中国社会主义制度的言行要及时纠正。

(五)积极倡导建设“人类命运共同体”,保持独立自主、互利共赢的国际关系

随着综合国力的不断增强,中国在国际事务中的影响力和话语权也不断提升,但与此同时,也导致国际社会中个别国家反复夸大“中国威胁论”,将“一带一路”倡议下的中非友好合作鼓吹为“新殖民主义”,指责中国在南海维护主权权益的正当行为是妨碍国际航行自由的非法行动,挑起周边国家与中国在历史遗留的边界问题上不断发生争端,纵容境内外分裂势力颠覆中国的各种图谋活动等,中国面临的国际环境并非天下太平。

为了应对复杂多变的国际形势,成功建设中国倡导的“人类命运共同体”,要增强“安不忘危、兴不忘忧”忧患意识,发挥应有的大国担当精神。(1)中国要积极联合世界上坚持和平共处五项原则的国家、组织、团体等健康力量,共同携手应对全球气候变暖、恐怖主义、贫富差距等全球性挑战;(2)中国要坚决维护主权和领土完整,在南海、台湾等涉及中国核心利益的问题上敢于同任何挑战中国底线的敌对势力作坚决斗争;(3)维护人类和平发展需要强大的军事力量做后盾,中国最近几年的军事力量取得长足发展,关键是“坚持党对人民军队的绝对领导”,并积极参与到亚丁湾护航、非洲维和等全球治理活动中。

(六)加快建设“美丽中国”,逐步推进生态环境的良性循环

中国经过多年高速发展进入中国特色社会主义新时代,生态问题也日益凸显,“生态环境保护任重道远”。尽管中国整体生态矛盾呈现一定的缓和趋势,但局部区域的生态矛盾又呈现不断加剧的趋势,尤其是人口集中的一线城市普遍面临的雾霾问题、煤炭等化石能源产地自然资源过度开采问题,以及老工业基地所面临的低效率、高污染问题等。

为此,应该“坚持人与自然和谐共生”的发展方略,以建设“美丽中国”为引领坚持人与自然和谐共生,推进生态环境进入良性循环。在理念上,须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境;在未来措施中,须推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制等;在具体工作中,须统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

“中国特色社会主义新时代”的资本积累的社会结构理论

- 网络出版日期: 2018-10-01

-

关键词:

- 中国特色社会主义新时代 /

- 资本积累的社会结构理论 /

- 发展阶段演变

摘要: 文章借鉴西方马克思主义“资本积累的社会结构理论”(简称SSA),构建了“中国积累的社会结构理论”(简称CSSA),并以此为基础对中国特色社会主义进入新时代的理论逻辑、历史逻辑及现实逻辑进行了系统分析,认为中国特色社会主义新时代是对中国转型CSSA之后进入新CSSA的科学阐释,而CSSA的动态演进逻辑正是中国特色社会主义进入新时代的内在理论机理。在此基础上,文章依托现实数据得出近年来中国在劳资、资资、政府角色、意识形态、国际、生态这六方面矛盾关系的“拐点式”转变,为中国特色社会主义进入新时代提供现实佐证,并据此提出推进新时代中国经济发展的系统方略。

English Abstract

An Analysis about “the New Era of Socialism with Chinese Characteristics” based on Social Structure of Accumulation Theory

- Available Online: 2018-10-01

-

Keywords:

- the new era of socialism with chinese characteristics /

- social structure of accumulation /

- evolution of development stage

Abstract: Based on the latest Sinicization of " Social Structure of Accumulation (SSA) Theroy”, namely, " Chinese Social Structure of Accumulation (CSSA) Theory”, this paper systematically analyzes the theoretical logic, historical logic and realistic logic on the new era of socialism with Chinese characteristics. This paper considers that the new era of Socialism with Chinese characteristics is a scientific explanation for China’s entry into the new CSSA after the transformation of CSSA, while the dynamic evolution logic of CSSA is the inner theoretical mechanism of Socialism with Chinese characteristics entering the new era. On this basis, this paper relies on actual data to get the " turning point” transformation of six contradictions, which include labor-capital relationship, capital-capital relationship, government role, ideology, international relationship and ecology contradiciton, providing realistic evidence for the entering a new era of Socialism with Chinese characteristics. Finally, this paper puts forward a systematic strategy to promote economic development of our country in the new era.