-

党的十八届三中全会将全面深化改革的总目标确定为“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”;党的十九大明确指出,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,并强调“带领人民创造美好生活,是我们党始终不渝的奋斗目标”。推进国家治理现代化和创造美好生活,不只是人民对未来社会的向往和愿景,更是我们党的使命和对人民的承诺。政治学承载着促进人类政治文明发展的重任,实现美好社会和国家治理现代化,离不开政治学的繁荣。①政治哲学的发展是中国政治学进步的核心任务之一,没有中国政治哲学的发展,就没有中国政治学的发展。政治生活是美好生活的重要组成部分,在当前中国的现实社会中具有特殊的重要性,政治生活的发展呼唤政治学尤其政治哲学的发展。美好政治生活的建构必须有政治哲学的引领。当前,政治哲学还不能很好地满足现实需要,在推动中国政治学发展的努力中,“致用”倾向突出,“致思”倾向则在一定程度上被忽略,而二者的统一与共进才是新时代政治学健康发展的核心要义。通过回顾当代中国政治哲学的发展历程,梳理已取得的成绩,探讨需要解决的问题,我们可以更好地“向前看”,对促进政治哲学进一步发展有所推动。

-

“政治”是政治哲学最基本的范畴,也是政治哲学研究的逻辑起点。人们对政治现象的哲学探究已有几千年的历史,早在古希腊时期,柏拉图就在其传世之作《理想国》中清晰地表达了一种思辨的政治价值、政治设计和政治愿景。改革开放后,随着政治学的恢复与发展,政治哲学也得到越来越多的关注。但迄今为止,人们在“究竟何谓政治哲学”这一问题上仍然见仁见智,莫衷一是。②有人用它来表示一种意识形态,有人将其描绘成一幅政治蓝图,还有人用来表达一种政治信念;有人认为它是哲学的政治化表述,有人则强调它是政治的哲学化反思;有人视之为道德哲学的一个分支,有人则认为它就是哲学本身。③在现代学科分化和学术制度化的背景下明晰“何谓政治哲学”,是界分政治哲学的学科边界,确立概念、范畴、体系等言说方式的基本前提,也是明晰“当代中国政治学”的“前世今生”的逻辑起点。

首先,政治哲学是相对于实证的政治科学而言的。20世纪上半叶,随着行为主义与实证主义在政治学中的兴起,政治哲学的现代意义才得以充分展现。如果说政治科学是借用自然科学的方式来研究政治现象,重在经验性和描述性,那么,政治哲学就是以逻辑的方式来探讨政治现象,重在思辨性和规范性。政治科学之所以流行,是因为“人们试图在经验发现(与‘思辨’相对而言)的基础上确保并推进关于‘实在’的‘客观’知识,社会科学领域中许多学科的创立便是这项一般性工作的一部分,其根本宗旨是要‘认识’真理,而不是去创造它,直觉它”。④但是,依赖理性主义的可靠性和客观性并不足以有效地解释政治现象,政治哲学因此不可或缺,它以理性的力量逻辑地透视政治本质、政治价值与政治运行规律,并作前瞻性的阐释和科学论证,“直接影响政治学的理论化、学术化程度以及对现实政治的解释力和引领力”。⑤由于政治哲学所讨论的是与价值相关的问题,无法从经验数据中寻找答案,因而,它所依托的研究资料主要来源于现有的各种历史文本,其理论分析总是以思想史为依托,不打开这些思想的史册,就无法找到真正值得研究的“宏大问题”。⑥从这个意义上讲,规范性的政治哲学一出场,就兼具学科与方法论的双重特征。

其次,政治哲学是相对于抽象的思辨哲学而言的。作为一门实践哲学,政治哲学的目的不是为了单纯的沉思,而是指向活生生的政治实践,具有鲜明的实践性。“哲学的理论最终必须是关于现实生活的思想理论”⑦,政治哲学必须直接介入生活,发挥反思性、批判性和指导性功能,规约政治生活的思维方式和实践方式,特别是在市场经济、民主政治、文化多元成为现代国家的基本尺度的今天,政治哲学更是要回归现实的政治生活,探寻人类共同体持久的繁荣之道。因而,“政治哲学的特殊贡献就在于它曾特别关注关于价值、规范和标准的信念”⑧,为政治生活如何达致“美好”与“良善”而谋划。

最后,政治哲学是相对于经济哲学、文化哲学等领域哲学或部门哲学而言的。如果说道德哲学的关注对象是个人,告诉个人应该做什么,那么,政治哲学的关注对象就是公共生活,指向的是活生生的政治实践,目的是对政治生活加以规范性思考和设计,以期实现美好生活、提升政治生活品质、改善政治组织方式。因而,政治哲学主要关注这样一些问题:“一个社会为什么要建立和实行这样的而不是别的政治制度,一个国家和政府为什么要制定和实施这样的而不是别的政策和政治措施,一个人或一个群体为什么会采取这样的而不是别的政治行为。”⑨通过对上述问题的关注,政治哲学不仅呈现出政治生活的本质,更以一种特殊的方式成为一种世界观,换言之,公共生活作为一个特殊的场域,成为政治哲学反思人生、反思世界的一个特殊切入点。⑩

上文主要从一般意义上对政治哲学的边界进行了讨论,那么,我们又当如何界定中国政治哲学的内涵与主题呢?毫无疑问,中国政治哲学首先是政治哲学,具有政治哲学的普遍性特征,即以思辨的方式探索和解释人类政治生活与政治现象的一般规律。其次,中国政治哲学是“在中国”的政治哲学。这一点主要是从学科发展与知识传承的意义上来讲的,即中国政治哲学可以西方的政治哲学为研究主题,也可研究中国传统的政治哲学。最后也是最重要的一点,中国政治哲学是“关于中国”的政治哲学,特别是关于当代中国的政治哲学。坚持扎根中国土壤,以当代中国政治实践为研究对象,回应和探讨当今中国政治实践中的重大问题,对中国大地上正在发生的政治变革与政治创新实践加以学理阐释和理论省思,是中国政治哲学的题中应有之义。中国特色社会主义进入新时代,新时代有新任务和新要求。当代中国政治哲学与其他学科一样站在了历史的新起点上,如何反思当代中国政治发展、政治生活的进路,如何为满足人们对美好政治生活的需要服务,成为其自我发展的内在动力。

-

当代中国政治哲学的发展与新中国现代国家建设的进程密不可分。新中国成立后不久,政治学一度遭遇被取消的命运,政治哲学亦随之消逝。1979年3月,邓小平在党的理论工作务虚会上指出:“政治学、法学、社会学以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课。”⑪这一指示推动中国哲学社会科学走入了发展的春天。随着政治学的恢复与发展,政治哲学也开启了新篇章,并在改革开放的伟大实践中走上了蓬勃发展的历史征程。

改革开放后,中国政治学经历了“取经”“效仿”和“自觉”三个发展阶段。⑫政治哲学也不例外,也经历了从译介到本土化的发展演变。

首先是以译介和述评为主的取经阶段(约1985—1992年)。我们的研究最早从迻译起步,主要引入西方政治哲学的概念、流派和思想,特别重视对经典思想家(如柏拉图、罗尔斯等)学术思想的梳理与译介。这一时期的研究成果也基本都是以西方经典文献的译介与述评为主。如萨拜因的《柏拉图前的政治思想》(岳麟章译,1985年)、柯千的《罗尔斯〈正义论〉略评》(1985年)、特勒斯尼亚的《当代政治哲学的结构和使命》(乔亚译,1988年)、拉斐尔的《政治哲学:国际交往中的民主》(非文永清译,1988年)、罗尔斯《正义论》(何怀宏等译,1988年;谢延光译,1991年)、格鲁斯的《美国现代社会政治哲学》(樊美译,1990年)、诺齐克的《无政府、国家与乌托邦》(何怀宏等译,1991年)等。

然后是以解读和套用为主的效仿阶段(约1992—2002年)。通过译介,中国学者对政治哲学的面貌有了基本的把握,开阔了研究思路,增强了学习能力,也深化了对西方古今思想复杂序列的理解。但是,西方政治哲学毕竟有着它不同于东方社会的语境,“其内核也主要是从现代工商业社会中提炼和抽取出来的,并对公民的理性能力、政治参与能力和基本交往原则都有一定的基本预设”。⑬因而,进入20世纪90年代,中国政治哲学研究开始出现与中国现实对接的趋势,这一中国现实最突出地表现为20世纪90年代社会主义市场经济体制在我国的确立。在此大前提下,社会阶层分化和不同利益群体涌现,利益诉求驳杂与多层次多向度的利益矛盾日益凸显,如何在新的历史条件下构建促进全社会持续健康发展的长效机制,成为当代中国的政治哲学研究者必须面对的重大理论与现实课题。要言之,中国经济社会与政治生活的快速变化,使政治哲学研究承载了人们对复杂社会现实问题求解的希冀,诸如正义、平等、公平等政治哲学的关键词也得以在中国社会主义市场经济的土壤上生根发芽。⑭

最后是本土化探索的自觉阶段(约2003年至今)。进入21世纪,学者们越来越认识到,吸收和借鉴西方政治哲学的优秀成果固然重要,但对本土化政治哲学的忽视导致了大量的研究缺乏深刻的现实基础,沦为“清谈”,只有构建中国本土化的政治哲学,才能提升政治哲学研究的解释力、吸引力,为中国政治生活的发展提供不竭的动力。⑮2005年,邓正来发表《中国法学向何处去》的长文,虽然这篇文章主要是对中国法学研究的反思与批判,但却从整体上激活了中国社会科学界的本土化讨论。⑯随着本土化目标的确立,中国政治哲学的研究成果进入快速增长期。

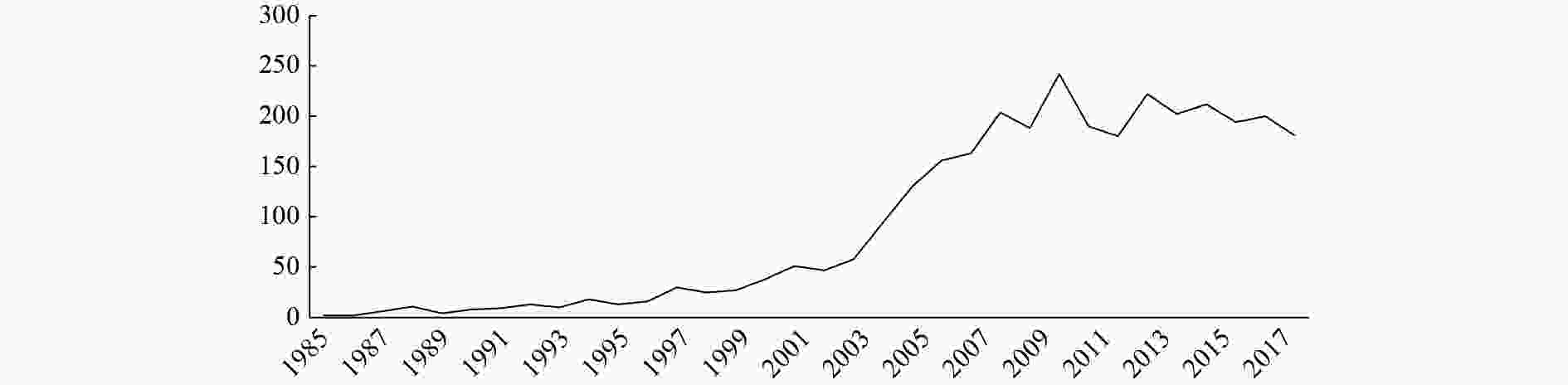

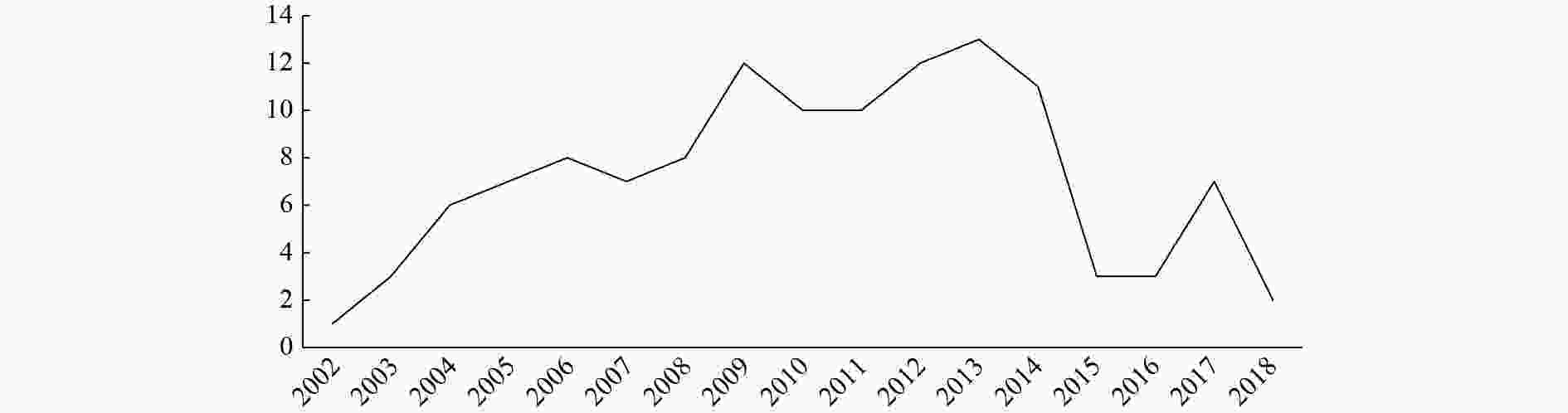

为了印证本文对发展历程的简要概括,并对重建后的中国政治哲学研究历程有一个更直观的认识,借助于中国知网(CNKI),对1985—2018年篇名含“政治哲学”的论文进行了简要的统计。在筛掉会议综述、硕士论文等之后,我们获得有效样本3270篇,其中期刊论文3147篇,博士论文123篇。我们按年度和类别,对这3270篇论文进行了分析,得到历年期刊论文发文量(见图1)和历年博士论文发文量(见图2)。

由图1可知,1985—2018年国内(不含港澳台)关于政治哲学的研究论文总体呈现上升趋势。1985年—2003年间,总发文量388篇,仅占总数的11.8%,发文量较少,增幅也较小。2004年,发文量增至94篇,并在此之后呈现持续上升趋势,到2010年达到最高发文量242篇,之后虽有所下降,但仍保持高位趋势。马中英等人的研究也印证了我们的统计结果,他们的研究表明:2001—2008年间,发表的论文有1011篇,是1985—2000年研究成果的5倍之多。⑰

图2是以“政治哲学”为篇名的博士论文发文量,博士论文数量总体偏少,2002年首次出现,随后呈上升趋势,2013年达到峰值13篇,此后开始呈下降趋势。

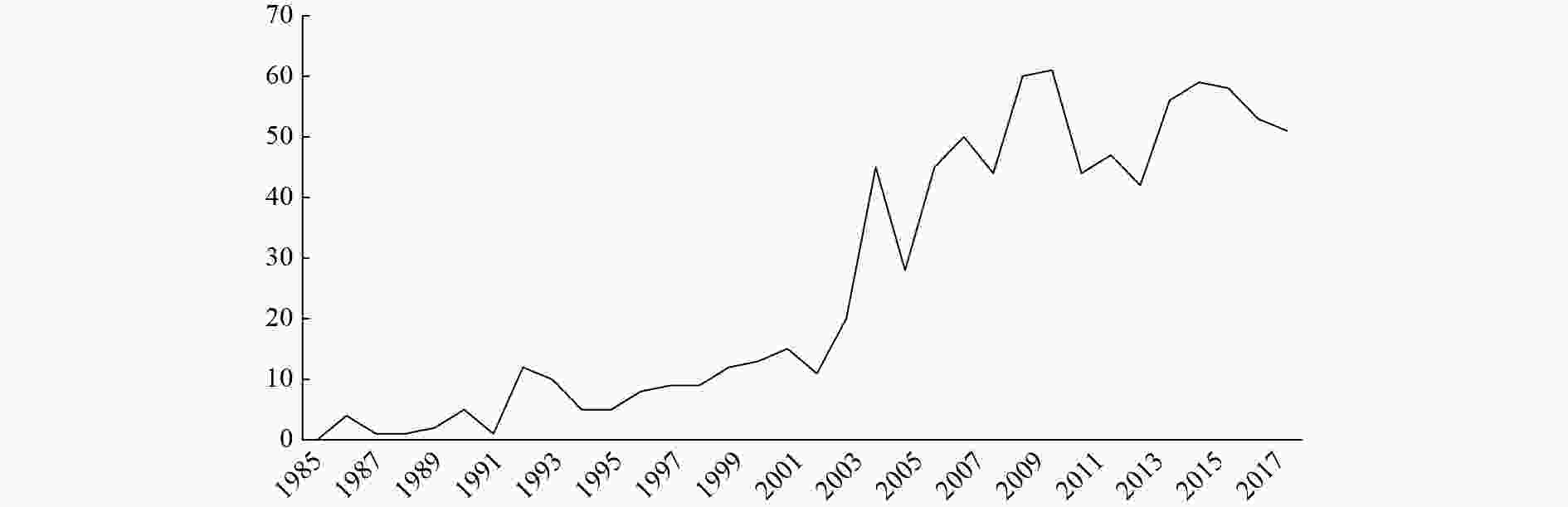

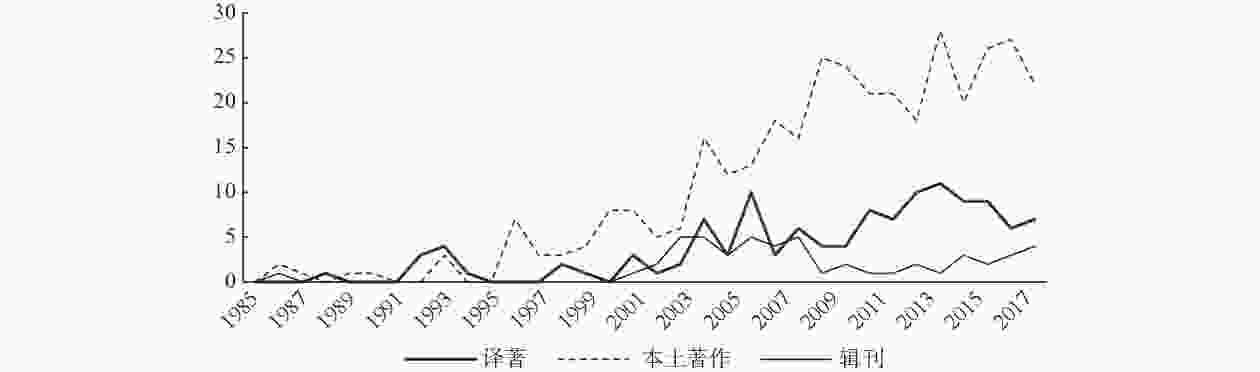

为了使本文的概括更为全面和客观,我们借助于全国图书馆参考咨询联盟网站(www.ucdrs.superlib.net)平台⑱, 以“政治哲学”为题,对该平台所有中文类书目进行了精确搜索,共得到886册中文书(见图3),然后我们依次进入每本书的“内容提要”页面,对每本书的作者、性质及内容提要进行了手工编码,在淘汰了全部港澳台出版的著作和高中教材之后,区分出本土专著(355册)、译著(121册)和辑刊或以书代刊(50册),共526个有效样本(见图4)。

图3在很大程度上对图1进行了补充和印证,同样表明,1985—2018年国内(不含港澳台)关于政治哲学的研究论文总体呈现上升趋势。1985—2003年间,总出版著作143份,仅占全部886份著作的16.1%,出版量偏少,增幅也较小。2004年,出版量增至45份,虽后来有所反复,但总体上保持在高位,其中峰值出现在2010年,当年出版政治哲学著作61份。

-

当代中国政治哲学是基于改革开放以来中国政治实践的发展而发展起来的,特别是在市场化改革的过程中,政治哲学研究充分发挥实践指向功能,与现实的政治生活形成了一种良性的互动关系。政治生活的发展,为政治哲学的发展提供了丰厚的土壤;政治哲学作为一门独立的学科,对政治生活保持一种反思和批判的精神,对政治生活的发展起到了较好的适应和引领的作用。接下来,我们将从中国政治哲学自身的发展和政治哲学之于政治生活发展的作用两方面来讨论当代中国政治哲学所取得的主要成绩。

-

改革开放以来,中国政治哲学研究从无到有,不断探讨,取得了长足进展。具体表现在:

一是初步形成了一个相对独立、具有鲜明特色的研究体系。过去的30多年里,学界对政治哲学的若干要素进行了深入探讨,在学科定位、研究对象、研究方法等方面取得了重要成果⑲,一个以马克思主义为立场、基础性政治价值议题为主线、实践性政治生活为土壤、现实性政治问题为关怀的中国政治哲学学术体系初步展现在世人面前。我们既有基于西方政治思潮的前沿理论追踪,也有基于中国传统政治文化的历史观照;既有基于马克思主义的传承与创新,也有基于中国改革开放伟大实践的现实关怀。在中国特色政治哲学体系构建过程中,“本体论、认识论、价值论和实践论等内容纷纷涌入,相互交叉,彼此渗透,呈现出从单一化向多元化、评介性向独创性的研究趋势”。⑳表1通过提取CNKI上1985—2018年篇名含“政治哲学”的论文的关键词,显示了政治哲学研究主要关注的议题。

序号 关键词 词频 序号 关键词 词频 1 自由主义 200 16 公共领域 24 2 民主 100 17 权力 23 3 正义 91 18 意识形态 22 4 儒家 77 19 法治 20 5 平等 72 20 共同体 19 6 现代性 63 21 合法性 15 7 权利 52 22 共产主义 15 8 道德 48 23 政治解放 14 9 理性 47 24 社会主义 13 10 市民社会 46 25 人类解放 13 11 社群主义 35 26 共和主义 13 12 自然法 30 27 功利主义 11 13 人性 30 28 后现代主义 9 14 和谐社会 26 29 全球化 9 15 民本 26 30 虚无主义 8 表 1 历年政治哲学研究论文关键词词频

序号 关键词 词频 序号 关键词 词频 1 儒家(学、教) 21 16 多元 4 2 政治哲学史 20 17 伦理 3 3 正义 20 18 权力 3 4 民主 15 19 信仰 3 5 自由主义 14 20 德性 3 6 古典 12 21 功利 3 7 权利 11 22 历史唯物主义 3 8 人种 9 23 幸福 3 9 宗教 7 24 范式 2 10 现代性 6 25 公益 2 11 自由 5 26 后现代 2 12 道德 6 27 技术 2 13 保守主义 4 28 教育 2 14 和谐 4 29 秩序 2 15 理性 4 30 实用主义 2 表 2 历年政治哲学研究著作关键词词频

值得注意的是,学者们对马克思主义政治哲学开展了较为系统的研究,取得了较为丰硕的成果。从质上看,马克思主义政治哲学的主导地位逐步稳固,其基本理论、基本立场和基本方法渗透在主要的政治哲学成果中;从量上看,“马克思”一词在政治哲学研究的人物关键词中一直高居榜首(见表3和表4)。马中英等人的研究也表明了这一点,他们通过对CSSCI数据库1998—2015年的文献进行可视化分析,发现2005—2006年是中国马克思主义政治哲学研究发生重大转折的时期;2013—2015年间的关键词“马克思”“马克思主义”出现频次较高,这说明学者对于中国政治哲学的研究确立了马克思主义立场,相对于2009—2015年间研究方向与主题较为稳定,意味着国内政治哲学开始逐步走向成熟。㉑

序号 关键词 词频 序号 关键词 词频 1 马克思 338 11 康德 28 2 罗尔斯 62 12 洛克 28 3 卢梭 54 13 邓小平 21 4 霍布斯 45 14 孟子 16 5 董仲舒 42 15 亚里士多德 15 6 施特劳斯 40 16 孔子 10 7 柏拉图 40 17 哈贝马斯 10 8 阿伦特 37 18 老子 20 9 黑格尔 29 19 杜威 7 10 荀子 29 20 德沃金 7 表 3 历年政治哲学研究论文人物关键词词频

序号 关键词 词频 序号 关键词 词频 1 马克思 29 12 杜威 5 2 施特劳斯 15 13 毛泽东 5 3 霍布斯 11 14 亚里士多德 5 4 罗尔斯 11 15 沃格林 4 5 柏拉图 9 16 阿尔都塞 3 6 邓小平 7 17 董仲舒 3 7 黑格尔 7 18 哈贝马斯 3 8 康德 7 19 阿伦特 3 9 卢梭 7 20 老子 3 10 福柯 6 21 苏格拉底 3 11 马基雅维里 6 22 休谟 3 表 4 历年政治哲学研究著作人物关键词词频

二是在对中国传统政治文化进行梳理和与西方主流的政治哲学思潮(如新自由主义、新保守主义和社群主义等)对话的过程中,致力于阐释和提炼中国政治生活的关键问题,本土化的自觉意识逐渐增强,涌现了大量富有启发性的原创作品。关注中国现实的政治生活是中国政治哲学研究的题中应有之义。20世纪90年代以来,随着社会主义市场经济体制的确立,“如何从学术理论话语中澄清当代中国社会发展中存在的若干政治哲学基本问题,包括如何结合实际变化重新阐释带有批判性分析的理性认识,在理论上清晰描绘当代中国政治发展的知识图景,并给出相关合法性论证以及合理性选择的理论前提,成为当代中国政治哲学研究的重要任务”。㉒市场化改革的不断深入,使得政府与市场的关系、国家与社会的关系、政党与国家的关系等,都以崭新的面貌进入政治学者的视野,国家、政府等基本理论范式都在中国社会转型的特殊背景下获得了新的阐释。进入21世纪,学者们在寻求如何借鉴国外理论来解释中国政治发展过程和特点的同时,对中国政治哲学的复兴背景、深刻内涵和马克思主义政治哲学的建构等问题,进行了深入的研究。值得一提的是,2002年党的十六大“公平正义”首次出现在司法制度层面,被誉为政治哲学研究走向成熟的“原点性”标志;2007年党的十七大则实现了从“制度关怀”到“民生关怀”的升华,无疑称得上是中国特色社会主义政治文明的一大进步。㉓

三是进入新时代,随着中国特色哲学社会科学“三大”体系构建步伐的不断加快,“‘中国问题’‘中国道路’‘中国经验’以及‘社会主义核心价值观’等,成为政治哲学研究的新论题。构建中国特色政治哲学学科体系、学术体系、话语体系,打造和创新具有鲜明中国问题意识的原创思想,不仅丰富着政治哲学的研究内容,也成为政治哲学研究的新生长点”。㉔近年来,中国特色社会主义的发展从“效率优先、兼顾公平”到了真正要明确什么是“公平与正义”的时候,改革从“自发”到“自觉”的发展现实需要具有“顶层设计”作用的政治哲学走向成熟。“相应地,在中国道路、中国模式的回顾性研究中,政治文明的延续路径如何更有益于当代中国社会,中国特色社会主义所蕴含的政治价值怎样展现,这些问题已经得到高度重视,在政治哲学研究中也从理念、制度、过程、评价等方面得到了深入反思。”㉕

-

当代中国政治哲学研究不断彰显实践性的特征,与现实政治生活相契合,围绕政治生活中的焦点问题,形成了一系列富有指导意义的理论思考,也初步回答了中国特色社会主义政治建设进程内在的哲学逻辑和伦理基础,对社会主义政治文明的建设起到了重要作用,彰显了政治哲学之于国家政治生活的积极影响。具体表现在:

一是为党执政的合法性提供了有力的思想资源。合法性问题是政治哲学研究中经久不衰的议题。合法性通常表现为一种道义上的正当性,即掌权者或掌权者的代表所提供的正当性证明,以表明其权力秩序是否和为什么应该获得其成员的忠诚的问题。执政党的合法性是政治哲学高度关注的问题。在当代中国,没有什么问题比共产党加强和改善领导、执好政用好权更重要的政治学议题了。从根本上讲,中国政治哲学的兴起源于中国改革开放的伟大政治实践。党的十一届三中全会以后,中国社会发生翻天覆地的变化。特别是社会主义市场经济体制的确立,使得公平、正义等问题成为人们关注的焦点话题。当前,全面深化改革开放,我们党面临的机遇前所未有,风险和困难也是前所未有。党章中明确指出“我们党的执政地位既不是与生俱来的,也不是一劳永逸的”,这表明我们党传统的执政合法性正在面临挑战,“‘打天下坐天下’的传统观念已经远远不能适应现代民主政治的需要了。我们需要对执政合法性进行新的论证,这就需要加强政治哲学的研究”。㉖为理解当代中国改革开放的伟大实践构建政治理解的观念框架,政治哲学对合法性的关注,恰恰为我们党加强执政能力建设、为党执政的合法性提供了丰富的智力支持。

二是塑造了当代中国政治国家的积极形象。如何既限制国家的掠夺之手又发挥国家作为扶助之手的作用,始终是政治哲学研究中的重要议题。在现代西方政治哲学中,国家的形象总体上是消极的,被视为一种“必要的恶”。“美国宪法之父”麦迪逊说:“如果人都是天使,就不需要任何政府了。如果是天使统治人,就不需要对政府有任何外来的或内在的控制了。”㉗当代中国政治哲学以人的自由全面的发展为要旨,把改善共同体政治生活品质为重要议题。“中国政治哲学所蕴含的理想信念及其价值担当,超越了西方政治哲学中消极政治的设计,使政治成为美好社会的建构力量并且代表美好的事物,塑造了国家的积极形象。今天,中国道路展示出来的政治实践及其意义,已经深刻改变了现代以来的消极政治内涵,为我们新塑政治国家和公共权力的积极形象提供了崭新的实践基础。”㉘

三是为自觉坚持以社会主义核心价值体系引领政治思潮提供了思想资源。随着改革开放的不断深入,国内外各种政治思潮相互激荡,思想领域呈现多元化,这为政治哲学在中国的发展提供了良好的机遇,同时也对马克思主义在意识形态领域的主导地位提出了严峻挑战。㉙诸多政治思潮既以改革开放实践为现实依据,又积极参与改革进程,影响改革方向和实践,随着社会经济政治形势的变化,不断变换具体诉求和表达方式。这些思潮的主张和现实的重大社会问题紧密联系,在如何改革上,有着不同的期待和设计,体现了不同的改革观。恩格斯指出:“简单地宣布一种哲学是错误的,还制服不了这种哲学。”㉚如何以社会主义核心价值体系引领社会思潮,因而成为当代中国政治哲学研究的重要方面。总体来看,我们的政治哲学研究以一种开放和平和的态度,尊重差异、包容多样,丰富了社会主义核心价值体系的内涵,为提升其吸引力和凝聚力提供了思想资源。

-

2016年5月,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出:“只有以我国实际为研究起点,提出具有主体性、原创性的理论观点,构建具有自身特质的学科体系、学术体系、话语体系,我国哲学社会科学才能形成自己的特色和优势。”㉛对照总书记提出的构建具有自身特质的“三大体系”的战略目标,当代中国政治哲学还有一些亟待改进和创新的地方。

-

当代中国政治哲学从无到有,从弱到强,虽然取得了巨大的发展成就,但独立自足的学科体系尚有待健全。首先,政治哲学是一门交叉学科,其学科定位在哲学与政治学之间摇摆不定,因而在学科对象、学科边界和学科研究进路上都存在着争议。这些争议从一个侧面表明了政治哲学作为一个学科尚处于未定型的发展状态。判断一个学科是否独立,我们可以先从其研究对象入手,正如韩水法所言,政治哲学是否能够取得独立学科的地位,关键的问题就是它能否证明,它有自己的观念及其根据而不必借助于道德哲学,政治正义具有自己的规范和分明的领域,而不与道德的规范和地盘相混淆。㉜究竟是从哲学角度展开的政治学研究,还是从政治学角度展开的哲学研究,学者们对此争论不休。前者的研究对象是政治现象,哲学是研究方式和方法论工具;后者的研究对象是哲学,政治学是研究哲学的一个理论视角。就前者而言,政治哲学是政治学的分支;就后者来说,政治哲学本质上还是哲学研究,以至于有学者声称政治哲学就是哲学,或者说哲学内在地就是政治哲学。

其次,政治哲学的思想资源如何整合,亟待研究。今天中国的政治哲学面临着三个清晰可辨的传统:延绵数千年的中华政治文明、马克思主义政治哲学、西方政治思想资源。三大传统政治哲学研究之间缺乏沟通,整合度不高。中华政治文明是我们的根,我国古代早就对政治哲学的一些基本问题进行过探讨。但当代中国政治哲学的基本范畴、知识体系和学术传统等,大都来源于西方,确是不争的事实。即使我们有一些批判西方政治哲学的观点,但也差不多是借用了西方的思想资源。我们的学科体系建设如何安定和整合中西马三大传统,将是较长时间内国内政治哲学研究的基本方向和基本任务。

最后,过度强调学科区分,制约发展空间。20世纪40年代以来,随着行为主义与逻辑实证主义入侵政治学领域,政治学越来越成为一门自然科学般的“政治科学”,“这虽然在一定程度上适应了政治问题日益复杂化和碎片化的需要,但割裂了政治哲学、政治科学与政治理论之间的有机联系,忽略了政治科学研究背后的哲学逻辑,缩小了政治学研究的基本领域”。㉝中国的政治学深受这一研究趋势的影响,较多地关注技术性与功能性的具体问题,缺乏把握大问题的政治学视野,甚至出现了政治学公共管理化的倾向,这就使得我们的政治学研究始终无力解决价值在政治实践中的基础性地位的问题,降低了本学科知识求取的层次。

-

在学术体系建设上,当代中国政治哲学的总体水平不高,学术原创能力不强,存在对当代中国政治建设与政治发展的时代要求有不匹配的问题。因反思能力不够,原创性不强,对政治生活的思想穿透力有所欠缺。

首先,宏大理论分析研究相对突出。政治哲学之所以不同于一般的政治理论,支撑其理论建构的基本要素往往都是宏大的议题,这是由其学科性质决定的。但宏大叙事往往会遭遇不接地气的空洞局面,忽略了专门性政治实践问题的哲学反思。目前,我国的政治哲学研究一定程度上也存在这样的问题,更多停留在对政治哲学学科属性、科学内涵与结构体系的研究上,而缺少对实际政治生活的理性反思。中国政治哲学的“宏大叙事”存在有其现实合理性,是中国政治哲学研究的一个阶段性特点,或者说是中国政治学生长的一个特定阶段。但“宏大的理论分析”不能成为回避应答现实政治难题的“避难所”,“不食人间烟火”的政治哲学研究并不合格。

其次,对现实问题的关注不够。现实是哲学之源,政治现实是政治哲学之源。“中国政治哲学研究最根本的问题是现实性缺失,未能深度切入现实的政治问题。一个突出的表现就是政治概念与政治思想史的研究占比过大。对于政治概念和政治思想史的研究是政治哲学不可或缺的重要内容,但过多的研究满足于这个方面的话,容易让人忽略政治哲学的根本目的。”㉞政治哲学的核心任务是把握多层次的政治生活、规约政治生活的展开,形塑良好政治生态,引导美好政治生活。但现实中的某些政治哲学研究,过于沉溺于把玩“历史故事”,纠结于思想家和思想史的“考据”,这无疑偏离了中国政治哲学研究的主流方向与核心任务。

最后,研究的意识形态化倾向明显。基本的政治立场是不同政治哲学的分野标志,但这并不意味着政治哲学研究完全等同于政治意识形态塑造。两者虽然关系密切,但一些学者把政治哲学研究当作意识形态工作来做,人为地设置很多的研究和教学禁区,模糊了政治与学术的界线。一些学者则用本土化的情感诉求消解了普遍性的学理分析。无论是仿西方化、去西方化还是反西方化,这样的本土化最终都容易走向一个极端,即偏重价值表达而变成“去西方中心主义”,目标就是要建构一整套完全不同于“西方”的研究方法和理论范式等。实际上,这种赶超心态的价值表达,暗含着一种理论边缘对中心的反叛和敌视,依然没有摆脱东方与西方、主体与他者、中心与边缘的二元对立思维。

-

在中国特色的政治哲学形态及其话语体系构建上,仍然存在着自觉不够、自信不足的问题。

一是西方政治哲学的强势影响仍然比较突出。当前我们政治哲学几乎所有的基本概念、核心议题、研究方法和理论范式,都是由西方创设的。这种情况有其客观的一面。包括政治学在内的若干社会科学门类都面临着用原产西方的概念、范畴、体系言说的问题。这与西方文化在相当一段时间内处于“高势位”有关。但如何“后来居上”,则是非西方的社会科学家们发挥主观能动性的问题。综观非西方国家政治哲学的发展,大体可以看到西方政治哲学话语体系,经过强势渗透,通过对发展中国家政治哲学的排斥、否定、渗透和同化,从而享有了主导地位。当代中国政治哲学的发展,一定程度上也存在“西语”势盛的问题,对一些重大的现实政治问题,缺少中国政治哲学理论参与和浸润。我们经过多年的努力,对西方政治哲学的经典做了很好的译介工作,为中国政治哲学兼容并蓄、吸收人类一切政治文明有益成果创造了有利条件。但如何跳脱西方政治哲学的范式规制,激发本土化政治哲学体系的发展和构建的理论自觉,我们的努力还不够。

二是政治哲学研究缺乏主体性。我们对当代中国政治哲学究竟应当做什么和怎么做的思考存在着不深入或不自觉的问题。一些成果的“主体意识”还比较欠缺,如可以看到大量以西方相关理论“匡正”中国实践的成果,但一定程度上还看不到体现中国政治实践成果和规律性的有力成果,至于把发现上升到“顶层设计”层面的成果更为少见。一方面,诚如毛泽东所批评的那样,“几十年来,很多留学生都犯过这种毛病。他们从欧美日本回来,只知生吞活剥地谈外国。他们起了留声机的作用,忘记了自己认识新鲜事物和创造新鲜事物的责任”㉟,存在照抄照搬的问题;另一方面,随着时间的推移,在我们与西方可以共同生产和分享人类新的认知的时候,我们会发现,我们的主观创造冲动仍没有充分展示出来,这与我们没有能科学地处理好政治与学术、学科与学科之间的张力有直接关系。

-

中国政治哲学的繁荣发展表明,从宏阔的理论视角和方法论层面认识和把握中国社会变迁中出现的一系列重大政治问题,是迫切的时代需要。中国特色社会主义进入新时代,对中国政治哲学的发展提出了新的更高要求,只有立足于中国政治实践的肥沃土壤,批判性地借鉴古今中外优秀的政治思想资源,通过创造性的吸纳和转化,才能打造好中国特色的政治哲学学科体系、学术体系和话语体系。

-

建构一种逻辑自洽、理论自觉、学术自信的话语体系,是一门学科发展的核心任务。当代中国政治哲学话语体系建构与完善的核心标识,是鲜明的“中国性”,即立足中国,理解中国,服务中国,指引中国。我们应既能体现一种与西方和世界的比较视野,又能超越中西二元对立的狭隘立场,即中国政治哲学不仅是中国的,也是世界的,它体现的是对话而不是对立;既能立足本土实践,体现本土关怀,学习和改造域外特别是西方政治哲学理论和方法为我所用,对中国政治实践作出贡献,又能在学科层面上进行理论构建,走向世界,为世界政治哲学的理论与实践的发展作出贡献;既能以普遍的政治哲学恰当地指导和引领本土政治实践,推进本土政治实践发展,又能体现一种理论自觉,一种学术自信,实现本土经验与理论建构之间的逻辑自洽。

要做到这一点,就必须在破除理论迷雾和话语障碍的基础上,从确定本土概念开始逐步建立和完善具有开放性和包容性的话语体系。中国的政治建设实践是中国政治哲学话语体系的现实基础,我们的话语体系不是对西方的“移植”,也不是对经典马克思主义的“复制”,而是基于当代中国政治实践的提炼,讲好政治学视野中的“中国故事”。比如过去我们一说“民主”,头脑中就只有西方选举式民主的概念。新世纪之初,北京大学潘维教授就批判“民主迷信”,这在当时被视为冒天下之大不韪之举。㊱在一波反思浪潮的推动下,特别是在浙江温岭等地民主恳谈实践的基础上,我们的政治哲学研究推出了协商民主理论,形成了协商民主理论的研究热潮,这表明我们已经初步建构起自主性民主话语体系。同时,我们也和世界思想市场同步,初步形成了自主性治理话语体系。比如最近浙江省的“最多跑一次”的治理改革,坚持“以民众为中心”,为求解当下中国治理改革的核心问题提供了“浙江经验”,不单是检验和超越了西方的理论,更以对接中国实践的方式,推动了中国政治哲学话语体系的发展。

-

政治哲学研究作为一门对政治实践予以理性反思和规范指引的学问,既要扎根实践,也要反馈实践,自觉为实践服务。改革开放实践为当代中国政治哲学的研究和创新提供了丰厚的滋养。当前,中国特色社会主义进入新时代,政治哲学必须要回应新时代的现实需求,加强学理研究,构建富有中国特色的政治哲学学术体系,为新时代中国政治文明建设提供更多的理论指引和思想资源。

一是要扎根中国土壤,明确研究的主体性。当今世界,人类面临着诸多复杂的、深刻的全球性挑战。中国政治哲学作为政治哲学大家庭的一员,理应对当前政治生活的根本问题予以理论概括与提炼,持续关注和回应这些挑战。中国政治哲学更应是“关于中国”的政治哲学,应自觉明确“中国研究”的历史方位,确立“中国研究”的主体性。学术研究的中国主体性是我们探讨中国问题的最基本要求,而这一大写的主体性在研究过程中必须要被学者们牢记于心。㊲当代中国政治生活的独特性,既要求我们从西方政治哲学中吸取营养,更要汲取中国传统政治思想的有益养分。习近平总书记指出:“泱泱中华,历史悠久,文明博大。中华民族在几千年历史中创造和延续的中华优秀传统文化,是中华民族的根和魂。”㊳“ 中国传统文化中蕴藏着许多独具魅力的解决人类社会治理难题的重要思想,如天人合一、追求大同、为政以德、修齐治平、知行合一、以民为本、以德立人、讲信修睦、求同存异、和而不同、和谐相处、协和万邦等。”㊴这就要求我们立足于新时代中国政治生活的实践,对传统予以创造性转化和创新性发展,为构建中国特色的政治哲学提供思想资源。

二是要强化中国问题意识,助推中国政治建设和政治文明的发展,为满足人们对美好政治生活的需要提供精神资源。改革开放40余年,中国经济和社会发展取得了举世瞩目的巨大成就,但我们的政治体制改革却一直遭到质疑。对于中国这一急剧变化中的大型社会如何既实现经济腾飞又保障政治体制的基本稳定这一事实,西方现代化理论和政治发展理论并没有提供现成的答案。通过渐进持续的政治体制改革提升国家治理能力依然是中国面对社会经济转型重大挑战的重要策略。在维护国家治理体系基本稳定的基础上,适应性民主改革和责任型政府体制改革才是中国政治体制改革继续深化的主要内容。㊵当代中国改革开放的伟大实践日新月异,但我们当前的政治哲学研究总体上对于“主义”表现出鲜明的关切,多流于抽象的概念呼吁,难以适应和引领变迁中的政治实践。“我们的政治哲学需要关注正义、民主、自由等宏大论述,更要切实介入各种具体问题,诸如地权、人肉搜索、微博、上访、拆迁、群体性事件、义务教育权与户口、高考公平、计划生育,等等。这些社会政治问题不只是政治科学的研究对象,更应成为政治哲学的研究对象。”㊶这就要求深刻理解和阐释中国政治实践的独特意义和价值。从政治哲学的视野解读“中国问题”,就是要用哲学特有的问题意识、思维方式与话语形式去解释现实问题,为满足人们对美好政治生活的需要提供理论指引。㊷

-

中国的政治智慧是全人类智慧的重要组成部分,要为全球治理贡献中国的政治智慧,就要立足中国现实,踏实研究好中国的政治问题,正如习近平总书记所指出的那样:“把中国实践总结好,就有更强能力为解决世界性问题提供思路和办法。”㊸我们要在强化对中国改革开放政治实践的学理研究的同时,围绕中国和世界政治发展面临的重大问题,着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的政治哲学理念和方案。

首先,要立足于人类命运共同体,秉持一种开放的心态开展政治哲学研究。当今世界,人类面临的挑战越来越具有全球性,没有哪一个国家能够独善其身,越来越成为一个命运休戚与共、你中有我、我中有你的共同体。在这样一个“地球村”的时代,离开全球公共生活的大系统来对单一国家的公共生活予以哲学反思,显然是背离事实的。但“迄今西方的政治哲学基本上都假定了一个民族-国家的边界,或者说其所说的社会、政治乃是指一个国家单元内部的社会、政治,政治哲学因之事实上长期表现为一种国家哲学”。㊹因而,我们要有超越民族-国家界限的政治哲学气度和视野,发展出一种以“人类社会或社会化的人类”的政治实践为研究对象的政治哲学。

其次,要立足于政治哲学自身的发展规律,加大对全球性共同政治价值、政治愿景的理论探讨。这就涉及到政治哲学研究中的普遍性与特殊性的问题,所谓普遍性,包括两方面意义,一方面,不管是中国政治哲学,还是西方政治哲学,既然都叫做政治哲学,就表明它们在一些基本方面有着共同点,都是人类政治实践发展到一定阶段的产物;另一方面,政治哲学作为一门学科,本身也应遵循学科发展的基本规律。所谓特殊性,是指每个国家必然有自己的政治发展道路和政治特色,从一国政治实践中得出的政治哲学不能不假思索地推广到另一国,必须充分考虑该国特殊的历史背景与政治环境等因素。但普遍性与特殊性并不矛盾,正如习近平总书记所指出:“越是民族的越是世界的。解决好民族性问题,就有更强能力去解决世界性问题。”㊺因而,我们不能以本土化之名消解普遍性的学理分析,把许多人类共同的价值当作西方独有的价值加以排斥,相反,我们要着力摆脱东方与西方、主体与他者、中心与边缘的二元对立思维,积极介入全球治理进程,加大对人类普遍性政治发展规律和共同政治价值的理论研究,努力提高中国政治哲学研究的知识化、专业化、学术化和全球化水平,使当代中国的政治哲学研究在推进我国社会主义政治文明和民主政治建设中发挥更大的作用。

-

源于实践并指导实践,是理论富有生命力的奥秘所在。政治哲学的发展历程,政治哲学成果的涌现,都与其所处时代的伟大实践密不可分。可以说,实践是政治哲学之母。习近平总书记指出:“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”㊻站在新时代新起点上,中国政治哲学研究应重新审视自身,更加自觉地观照重大现实问题,推进理论创新,为人民美好政治生活提供哲学支撑。

改革开放以来,我们党带领人民取得举世瞩目的社会主义现代化建设成就,中国的政治生活不断为人类政治文明增辉添色。在这一过程中,中国政治哲学既是剧中人,也是剧作者。从改革开放之初开始,中国政治哲学研究就不断为改革开放事业特别是政治生活品质提升作出贡献。但毋庸讳言,中国政治哲学研究还不同程度地存在与实践脱节、与现实政治生活距离较远的问题。政治哲学与一般哲学的一个重要不同就在于,它不仅有理性的思考,而且能对基于现实公共生活的可能性进行积极探索。中国特色社会主义进入新时代,中国政治哲学研究应从与西方概念、范畴、体系的互动转向对中国问题的回应与探索,对改革开放40年实践进行政治哲学意义上的反思,对人们向往的美好政治生活提出契合实际的前瞻性思考。只有这样,当代中国政治哲学才会富有生命力、增强影响力。

只有超越既有范式,才能获得自主性。应该说,当代中国政治哲学是在积极学习、合理借鉴西方政治哲学话语过程中发展起来的。这对于拓宽学术视野、加深对西方政治文明的理解是有意义的,但也存在因循西方政治哲学既有范式而不自觉的问题,更不要说超越它。中国政治哲学研究者非常熟悉西方政治哲学,其论说方式占据他们观察社会、思考政治生活的大部分思考。但这与中国现实政治生活之间的关联很脆弱,既缺乏思想创意,也缺乏现实针对性。面对新形势新任务新要求,中国政治哲学需要更加牢固地树立自主性思维。应基于马克思主义政治哲学的开放性本质,建构对现实有规范作用的中国政治哲学话语。从这个意义上说,中国广大政治哲学研究者需要从对西学的亦步亦趋中解放出来,突破所谓“学术规范”的羁绊,推进综合创新,创造引领美好政治生活的政治哲学新形态。

只有高扬“应然”政治价值,才能规范“实然”政治生活。政治价值是政治哲学的灵魂。政治哲学从“实然”的政治生活出发,追求“应然”的政治生活状态,其中的纽带就是政治价值。建构具有中国特色、中国风格、中国气派的政治哲学学科体系、学术体系、话语体系,使其成为能够为社会进步和政治发展提供参考性规范和建设性意见的学说,关键在于对美好政治生活作出政治价值的高度凝练。在政治学语境中,美好政治生活包括一定意义上的利益占有和支配,但其本质是一种幸福的存在状态。

对幸福的价值追问,既是政治哲学发展的内在要求,也是回应现实的迫切需要。在追问美好政治生活幸福指向的过程中,中国政治哲学要探究多种价值的差异性与互补性,把现实性与理想性统一起来,从而作出创造性的价值重构。一方面,应在批判西方古典政治哲学价值原则的基础上,借鉴自由、权利、平等、公正等包含的合理成分;另一方面,应高扬马克思主义“人的解放”“人的自由而全面发展”等价值原则。这二者融合的产物就是人民立场,即始终坚持把人民群众作为民主政治建设的价值主体,始终坚持把实现人民群众的根本利益作为政治建设和发展的最高价值目标,始终坚持把是否符合人民群众的根本利益作为政治建设和政治发展的最高价值评价标准。

当代中国政治哲学的发展:回顾与前瞻

- 网络出版日期: 2019-06-01

摘要: 美好政治生活的展开与政治实践的良性运转,需要政治哲学的引领。当代中国政治哲学的发展为适应新时代政治发展的新要求,需要反观自身的优长与不足,以为人们美好政治生活需要服务。政治哲学的发展是建构中国特色政治学学科体系、学术体系、话语体系的重要组成部分。当代中国政治哲学在与现实政治生活的相互作用中获得了较为充分的生长空间,在学科体系、理论话语、价值内核上形成了基本的区分度,并在理解政治实践、把握政治生活、引导政治发展上拥有了一定的话语权。但当代中国政治哲学总体上还面临着思想资源整合乏力、核心话语缺失、“中国性”特质不彰等短板。借新时代的东风,中国政治学需要在融入中国实践、形成中国知识、推动中国需要上下功夫。

English Abstract

The Development of Contemporary Chinese Political Philosophy: Review and Prospect

- Available Online: 2019-06-01

Abstract: The development of contemporary Chinese political philosophy needs to adapt to the new requirements of political development in the new era. It is necessary to know its own progress and weakness in order to serve people for their political life. The development of political philosophy is an important part of constructing the disciplinary system, academic system and discourse system of political science with Chinese characteristics. Contemporary Chinese political philosophy has gained more room for growth in the interaction with real political life. It has formed its own characteristic in the subject system, theoretical discourse and value core. It will play a vital role of understanding political practice, political life and guiding political development. However, contemporary Chinese political philosophy still faces shortcomings such as weak integration of ideological resources, lack of core discourse and " Chinese character”. With the horn of the new era, hinese political science needs to integrate Chinese practice, form Chinese knowledge, and promote China’s needs.