-

法律人类学家主要是对社会的习俗或习惯的研究,其所研究的那些习俗在一定意义上担当着现代社会所谓的法律或规则的角色,相比今天许多束之高阁的法律而言,习俗或习惯更是一种活的法律。因此,习俗和法律不可分割,习俗作为法律与法律的习俗研究实际上构成了一个事物的两个方面,一正一反,就像是一枚硬币的两面,虽彼此不同,但同为一体。

-

表面看来,习俗和法律彼此之间构成了一种分野或差异,但却属于事物的一体两面。法律人类学不同于一般法理学研究就在于,法律人类学注意到了习俗或惯例在社会之中所担负起的颇具效用的约束性作用。习俗在人们的日常生活之中起到了一种构建秩序的作用,基于习俗的秩序并无需一种专门的聚焦,或者一般所说的“集中意识”去加以维护,它显然是带有一定的自发性,深度嵌入在人们的日常生活中,并成为人们去行动的一种无意识的支配性力量。

从根本上说,习俗作为法律,这实际上属于自然法的问题,即它是不用借助某种外部力量而自然生成或生长出来的一种秩序,我们因此乐于称此为一种习俗,它是自发秩序产生的基础。或者说它是作为一个整体的有似一个有机体的社会一般而由其内部自然而然生长出来的一种秩序,并得到了多数人的持守和传递。显然,一个绝对不受任何外部力量影响的有机体,在这个星球上是不存在的。

习俗作为法律的另外一种表达,便是借助一种自然形成并得以固化传递下来而自我生长出来的一种秩序形态。它自然会受到更大的、更具外部性的力量所左右,进而影响到了此一有机体的成长,最后生发出来一种由内而外的自然秩序。比如,对一个社会的婚姻形态而言,外婚制便是一种习俗,当这种习俗逐渐形成,并成为一种持久的被固化下来的习惯之后,它就成为了一种具有法律效力的习俗,即对于实施这种习俗的社会中的人而言的法律。从事物自身成长的那一面来看这显然是具有法律意义的,法律由此便是一种“活着的法律”,即一种从无到有而不断生长出来的法律。这可谓是一种法律的成长性的维度,没有一种法律不是有着这样一种成长的过程,即便是一种经由结构化或变为成文法的法律还是可以不断从习俗成长的那条轨迹上去追溯的。因此,任何的法律也必然是一种处在不断成长过程中的法律,而且,对这样一种法律的理解和研究也必然是要从习俗生活之中去加以追溯,找其源头的。

在此意义上,法律人类学家会从一种习俗演变之中观察到晚出的法律成长历程。如果缺少了这一过程的观察,法律就会变成一些冷冰冰的规则和僵死的法条,最终导致其只有制约性的外力作用,而无自发性的约束力。法律的习俗研究,就是要从习俗当中看到或者追溯到法律成长的各种影子或者轨迹。但在现实社会的公共空间里,与家庭的私密空间有所不同的是,每个人在社会场景之中所表现出来的表演成分一定会大于真正的本来面目。一个人心里是怎样想的,在他人面前说出来的时候一定会掩饰或者遮盖一些内容,这种掩饰和遮盖带有一定的表演性。美国的社会理论家戈夫曼认为,人所生活的世界就是一个大舞台,“人们仅仅是这个舞台上的演员,每个人都走上舞台担当某一角色,表现人物的性格特点,最后离开舞台”①。因此,缺少这种社会表演能力的人,往往会被称之为不成熟,即所谓的“生”,实际暗指其不懂社会。但作为习俗的研究者,他则近乎是在后台,这实际上就是研究习俗如何慢慢长得越来越像法律的过程。因此,就像造房子一样,本来房子搭起来了,家里的人以及客人们尽管去住便是,但是屋主人都会想知道,自己房子的构成究竟是怎样的。或者,自己本来从头到尾就参与到房屋的搭建过程,房屋结构是怎么样的,如何保证结构的牢固可靠,功能完备,自己心里很清楚。因此,别人再去怎么装饰、修缮和装潢,都不会真正破坏房屋的结构构成,这样才能够使自己心安,并因此真正实现使自己更为舒适以及更有意义地去居住的根本目的。

因此,“习俗作为法律”便是一种“表”,而“法律的习俗研究”则是“里”,是借由一种法律发生学的视角去了解习俗的法律构成和演化脉络。大多数时候,我们只能看到作为“表”的习俗,过年、过节、婚丧嫁娶、迎来送往,所有这些都构成了日常生活主体的民俗事项。如果不是这种习俗生活的提醒,谁又能在同一时间、同一地点相互聚在一起,而共同做出一种近乎一致的习俗所要求的行为反应呢?习俗由此变成了一种规范而对人的行为产生了约束力。②因此,习俗自然也便是法律的一种,这是法律人类学所理解的作为一种“表”而存在的法律,或者说它们作为法律的存在并不真正为人所觉知到,而是“作为习俗”无意识地存在于人们的生活之中。正是这种无意识的作用,使得习俗本身作为一种近乎刚性的法律而得以持久存在,并发挥其独特的约束性作用,而一旦它们进入到了人们意识的层面,习俗则会转变成我们意识或者理性所审视的对象,成为一种法律的规则意识而为我们所清晰把握,并使之文本化,或口传,或书写,作为一种成文法的传统而被持久地保留下来,这便是作为法律的习俗的存在,它发挥作用的原则和机理是法律人类学需要去真正予以关注的,因为它触到了社会秩序何以可能的根本。

-

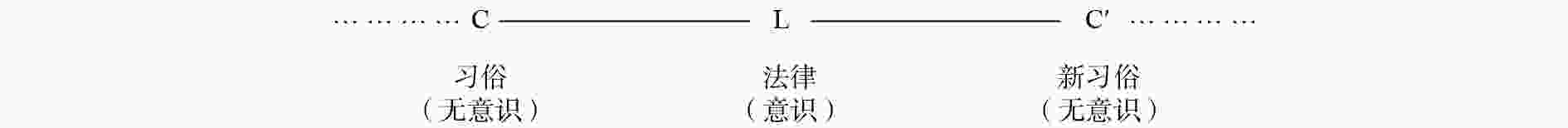

对人们日常生活习俗的法律研究表明,不存在一种因为人类学家到达那里之后才被发现、搜集和整理出来的习惯法传统,实际上它们一直就在那里,就像阴阳交替一般无始无终地存在着③,并持续不断地在当地人自我意识的审视或反思之下改变着其本身的“习俗作为法律”的外在样貌。因此,习俗是稳固的,但绝不意味着是一成不变的,法律引导着习俗的变与不变。这是习俗与法律之间借助人的意识与无意识的交替变化过程而产生的一种二重变奏,即二者之间既可谓是相互对立,又会相互依赖,而且还能够相互转化,一句话,习俗和法律二者之间是一种相互作用和激发的辩证连续体。这个连续性的变化过程,也许可以用如图1的模式图来加以说明,其中C代表习俗,L代表法律,C′则代表了一种改变了的新习俗:

习俗在这里便是我们的生活世界本身,就其根本特征而言,它是一直存在的,并实时地改变其自身的存在样态,而此种改变的动力来源,便是进入到我们意识之中的一种清晰的法律规则意识,它是基于人为制造的结果。甚至可以说,知晓了法律,了解了法律的规则,也便成为一种使既有习俗发生改变的开始。因为人们在此种法律的觉知之上会使得近乎无意识的实践层面的习俗添加或减少一些要素,期待着使之在新的场景之下发挥新的引领行为的作用,使一个人的行为能够去适应新的环境。而这种经过修改了的法律,是一定要以一种习俗本身的面貌才能够真正回到人们的社会生活之中的,否则它便是专业的法律知识而外在于这个具体而微的社会生活,也就跟人的生活实际没有什么直接关联。换言之,单独以一种法律条文或规则的面貌出现,法律是无法真正回到人们习俗的社会生活之中去的,如果是这样,那它只可能是一种束之高阁的法律文本,而非发挥实际作用的法律实践。只有在其外附加上一种“作为法律的习俗”的外衣,法律才可能真正发挥其实际作用。此时的习俗,也就是一种经过改变了的习俗(C′),跟原初的前一状态的习俗(C)之间便有了实质性的区别。由此一种社会的时间性(旧的习俗)得以在一种社会的空间性存在(新的习俗)中体现,时间和空间这二者之间便发生了置换,借此我们活在了当下看起来并非具有时间性的法律之中,但实际上内涵着一种时间性的过去习俗的遗存。因此,每一条当下的法律,都可以追溯到最初的习俗起源,这便是此种时空转换最为直接的存在价值。

因此,社会秩序因为有这样一种时空的在场与缺席的辩证性关系,便可以在习俗的文化润滑剂的作用下而有了极为顺畅的社会运行,这背后所彰显出来的则是习俗作为文化的柔性作用力和影响力。在此意义上,习俗作为法律是一种无意识的文化表达,而对于习俗的法律研究,则是一种带有觉知性的意识反思和规则认知,二者看似相互背离,实际则是事物的一体两面,是一个辩证的连续体。

如此,习俗便是一种潜在意义上的或者伪装起来的法律的表达,它深度嵌入在文化之中,并有别于过于抽象的法律规则本身。而一旦习俗成为其他之时,习俗也就不再可能是习俗本身,而是转换成法律之类的表述,这就是习俗与法律相互性影响的辩证法,它构成了一种从文化的维度去理解法律为何的基础。④换言之,法律、习俗和社会、文化之间是紧密地联系在一起。正像普林斯顿大学的法律人类学家罗森(Lawrence Rosen)通过对摩洛哥伊斯兰社会法律文化的分析所提示的,在受到伊斯兰教影响的摩洛哥社会,法律的概念和机制与摩洛哥社会的其他方面有着高度的相似性。作为法官的卡迪(qadi)是要一方面考虑法律的实施,另一方面也要考虑彼此的人情关系,在审判措辞上极为小心谨慎。这实际上意味着,或者向法学家和人类学家说明了在这个社会,法律与社会的习俗与文化的领域之间会有如此紧密的相关性。⑤甚至都可以说,这些社会的构成要素之间也一样是相互映射相互影响的。

实际上,当我们去说习俗是一种秩序时,也必然是在说习俗是一种文化。比如过年是一种最为明显的习俗,北方人在大年初一这一天惯例上一定要吃饺子,它表达的寓意便是旧历一年的过去和新历一年的到来之间的一种交接、交替。这种交接、交替在自然的时间意义上是连续不断的,但作为有着一种理性认知能力的个人,要通过一种文化切分的方式而使之相互分离开来,自然的时间因此就被分为了年、月、日,同时在这种区分之上又附加上诸多人要参与其中的节庆活动。因此在人类社会中,年的概念得以普遍性地产生,这实际上就是通过一种对“过年”的意义构造而生产或者再生产出来的秩序,人们会通过各种民俗生活的安排,从衣食住行上显现出跟过去一年的不同。这可谓是一个临界点的模糊性表达,既是指一种相互之间的分离,也指一种相互之间的连续,而这种新旧的分开,却反过来要用一家人的团聚或结合来表达与之相反的情绪状态。

在中国北方文化中,通过吃“饺子”的这种习俗方式而使得新与旧之间的分离实现了在文化上的印刻或者记忆,而“年”就意味是因为有一家人的在场团聚,使得本来是新旧之间分离性的负向生活被一种正向的力量所引导,进而对过去发生的所有负面生活事件和情绪予以彻底的抛弃。在这里,一个“除夕”的“除”字,指的就是对于旧的一年的过去,而一切的生命之中的负性的力量和霉运的积累都会因此而在观念之中被消除和抛弃掉。因此,新的一年便代表着新的希望以及新的开始,是象征意义上的年度性的复活,这完全是用生活中的“过年”的观念来使得各自分散开来的人群聚拢在一起,在各自所认同的共同的家中一起度过新年,这必然是一种家庭观念的共同意识的制造过程。在这里,“年”是一种总体性的社会事实的呈现,人们由此而有机会在此共同意识和想象力的推动之下,相互在同一时间里在各自都认同和有儿时记忆的地方性社会中聚合在一起,形成了一种彼此共在的意识和观念。因此,本来是一种文化观念上对新旧之间的分离,却在此时用一家人的彼此团聚意识而予以了一种否定、祛除。因此,在中国的北方,一家人在农历正月初一这一天早晨,或者除夕子夜的时候,吃一种寓意家庭团圆的饺子,这实际就是一种可以被人记忆和描述出来的最具广泛性的习俗,它无须一种意识上的支配和强制,更不是依靠外在规则的宣讲,而是拥有一种自觉的意识倾向性。不过,即便没有这种清晰的意识,它实际仍是地道的法律,人人都要去遵照执行,无人会蓄意躲闪,而且这还是为这个区域文化里的人所完全发自内心要去遵守的一种基于习惯的硬性法律规则。在此意义上,过年变成了一种由文化来决定并赋予其价值和意义的“现象学时间”,而非基于自然韵律的“自然时间”。⑥

当我们试图将过年的习俗作为法律的秩序去理解时,我们便可以获得另外的理解,这种理解实际只是发生在大脑的意识之中。我们会清楚地意识到,这样的法律是因为它构造出来了一种秩序,而通过跨区域的比较,我们会看到,实际上并不是在大年初一这天所有人都会吃饺子,中国长江以南的人们会吃用稻米做的各种食品,比如汤圆。但在这些差异性的中间,有一个东西是具有跨区域的共同性,那就是在新的一年里的第一天一定要吃一些特别的东西以及做一些特别的事情,以此来求得新的一年生活上的平安幸福,每一年的正月初一的真实含义是文化意义上的,是一种文化的建构,代表着对未来一整年生活图景的美好想象。由此也就无形之中构造出来了真实生活所应该有的秩序和伦理,这种习俗意义上的秩序,通过年度性的印刻效应,留存在了人们的头脑之中,体现在了人们的行为之中,习俗在社会之中的固化过程因此也便成了一种法律,由群体里的人们所共同遵守。

-

法律的传统跟文字的传统紧密相连,比如现代法律的表达,离开文字作为其载体是不可想象的。但在文字出现之前,习俗的约束性作用就已经在人类的生活世界中存在了,今天无文字社会的民族志的习俗法律研究便是例证。简略而言,文字便是一种约定俗成的符号指示系统,规则可以依托于文字而存在。当然,没有文字,规则也一样可以存在,因此今天法学家所注意到的很多习惯法也并非是写成文字的。不过,人类社会的生活中一旦有了文字,有了由文字所书写下来的规则,这些规则就变成真正可以进入到人们意识之中的具有反思性的规则。瑞士的语言学家索绪尔甚至用“专横”这个字眼来形容书写文字对于语音语言的贬低。⑦

不过,在汉语语境之中,应该首先对“文”和“字”进行一种单独的区分,这样也许便于我们去理解习俗和法律之间的真实分野。在汉语的表达中,“文”往往指一种修饰,带有习俗的文化遮掩的特点,而“字”则是真正要去予以表达之物,是作为一种有意识而存在的法律书写。因此,“文字”这两个字合在一起的含义更为侧重于“字”这一方面。口头说出来的言语往往是一种带有修饰性的表达作用,遣词、造句以及前后的连贯性都可谓是约定俗成的,显然不能随意地说,但这中间也具变化性、简略性、不确定性和场景性的依赖,因此,口头语言的权威性从来都是不被看重,除非通过一种发誓、宣誓的方式而表达。相反,文字写来的东西则被认为具有一种“白纸黑字”一般的信度和效度,由此而使得言语成为了一种不可更改之物,它跟书写的确定性之间相互紧密地联系在一起。⑧反而口语充斥着诸多的不确定性,一些新的说法和表达往往会通过口语的形式表达出来,它本质上是习俗性的,经由一种法律化的过程而成为了某种语言性表达的语法,并通过文字书写而予以固定化,但在口语表达的意义上,则会出现无意识的甚至更多随意性的更改,由此而不断演变成新的说话习惯,未来也就会出现新的语法、新的语汇以及新的句法,并会再次经由语言书写规则的凝固化过程,而形成如法律一般的书写规范模式,这便是“文”与“字”之间另一种形式的习俗与法律的辩证法。

实际上,“文”在这里所代表的是无意识的文化修饰,充斥着各种变化的可能性,而“字”则是固定化的书写,是意识中清晰可以描记的事物的外形。在这方面,人们在行动上似乎更为接近于“文”的一面,或者可以说,“文”更容易在人们实际的行动中得到具体体现。人们的理性思考,则更为接近于法律意义上的清晰意识的一面,由人的意识来支配并赋予人以意识,而行动上所要处理的则是现实情境性的问题,近乎一种言语的表达,不能有所停留与凝滞,只可能是连续性地表达下去,可以出错,但不能停止。而人脑中所思考并能够借助书写而保留下来的那些规则,则是带有一种使对象物的存在得以固定化或凝固化的倾向,而人的行为恰是在意识引导下的按部就班,借助文字的固化作遣词造句的精密表达,无需任何外在的人和物的监督形成了专门的自觉意识。

例如,对普通人而言,看到进入动物园需要购买门票的规定说明文字是一回事,而瞬间想到现实中可以侥幸逃票则可能又是另外一回事,当规则并没有真正清晰化得到认知,并成为不能去违背的通则或不可不去遵守的习俗意识时,逃票入园,或因俗而非法入园,便成为一种经常的日常。⑨在这一点上,人们更多的时候会依赖于大众行为的非法但有益于自身的做法,即经由一种被大众习惯做法所选择下来的行为而去做一种更为便宜自己的那些行动,而不会刻意寻求外在化约束的可以清晰把握的那些以文字形式表达出来的法律规则,在一种意识上去过分认真地完成本可以简化的那种行为,除非意识中的一种清晰化的法律转化为一种具有文饰性作用的无意识的习俗表达,即转化成为一种不言而喻的不加特别反思的行为习惯之时,自觉守法的情形才会出现,这里隐含着一种习俗行为向法律行为的内在转化或转型。

-

在人们头脑中所意识到的那些法律规则与现实生活中所无意识追随并实践着的习俗行为之间是相互分离开来的。法律意识只有进入到人们借由一种习俗文饰作用的无意识之中才能够为人们所完全遵守,否则在意识上所真正觉悟到的可能恰是如何去逃避法律规则,而去遵守大众所促成的习俗,则更为直接地与习俗追随者的集体性的生活和价值紧密地联系在一起,只是这个集体性的大众并不一定是多数人而已,有时也可能是少数人的群体,诸如亚文化以及民间社会的那些少数人群体。故此,遵守一种集体的习俗便是一种并非困难甚至可以说是较为方便可行的行为,它富有效率且缺少反思性,更多带有礼仪、服从和行动性,更为重要的是,一般普通人都可以借此而参与其中。

而法律则不然,它更多是书写的规则,即成文法意义上的规范和条文,以文字书写和文本化的呈现为基础,带有更为理性逻辑上的前后一致、首尾连贯以及能够自圆其说的思辨特征,且往往因为其自身的涵盖力而无法具体体现在某种实际的行动上,须依赖具体的情况而场景性地去做出衡判。但现实语境往往又无法允许对这种思前想后的法律规则的抽取,并依照此法律去行事;甚至说不依赖此法律去行事,似乎更为方便。法律也就被自身的“语言的牢笼”而束之于高阁之中,即书写的语言框定了人们的实际行为选择,但可惜的是,人们在现实当中并不按照书写语言的逻辑和内容去行动,往往有似文字的“文”的方面或者相对于文字而言的口头语言一样具有变动性。无疑,人们更多会使社会生活的安排倾向于无意识化,而非是使之意识化或理性化,尽管人们的生活之中并不缺乏理性的思考。

习俗和习惯之间有着极为紧密的联系。基于习俗的法律也往往被现代法学家称之为习惯法,由此而使之有别于现代西方意义上的法律,这当然也在一定意义上肯定了法律与习俗之间的分野,但这种分野在西方近代对世界知识的探求上是极为基本的分类,很多大的范畴都无法超出此一分类的模式,比如现代与传统、西方与东方、文明和野蛮以及先进与落后等等,这背后也体现了文明进步的叙事逻辑。但这种分野究竟是基于怎样的认识能力上的区别呢?这种分野在什么意义上才算是可以通行无阻的呢?这恐怕是所有问题的关键。遵守基于习俗的习惯法的人群,与基于现代法律的人群之间一定会存在心智上的鸿沟吗?作为习俗的秩序,与作为法律的秩序之间存在着共同性的进化谱系,抑或二者仅是互不相关的两种类型?背后又如何不是一种西方世界想象和表述东方世界的法律东方主义呢?⑩在经历过西方对其他世界殖民之后的语境中,这些问题的提出和解答才变得日益重要和急迫。对于身处西方之外的法律研究者而言,对这些问题的思考恐怕才是研究者首先要弄清楚并尝试给予解答的,但这样的问题仍旧处在一种彼此的争论中,且这种争论还会继续持续下去。

因此,如果暂时不涉入这些无休止的争论,而是回归问题本源,那人的意识的问题便是一个非常重要的变量,从认知心理学的角度看,人的行为有很多并非是在清晰意识的支持下完成的,人们可能在心不在焉之时能够完成一些很有实际意义的行为,这种情形在人的生活中可谓比比皆是,比如说顾客一边跟售货员说话,一边能够在账单上签字,人们一边查看微信一边能够照常走路之类,诸如此类的所谓注意力分配的形式还有许多种。因此可以说,人们在很多时候,并非是能够注意力很集中或单一性地完成习惯性的动作,而是注意力有所分配,比如一边接听电话一边开车,尽管这样的行为明显是违反一般交通法规的,但很多人并不认为这是犯法。习惯上同时去做两件事甚至更多的事情,向来被看成是生活中最平常不过的事情,当然由此酿成的悲剧也不在少数,但人确实有一种使注意力能够同时在不同项目上得到分配的能力。因此,在习俗上,就像有熟练的驾驶技术的人一样,驾驶员实际上并不需要付出太多的注意力就能使车正常运行,而法律规则的单一性和确定性则是要求驾驶员本身不论在任何时候都能够全身心投入,这种专注和集中实际上就是法律规则所要求的基本技能,是人们行为的前提,或者说这是要由极为清晰的意识来做的高度集中注意力才能够支撑起来的行为。

遵纪守法便是在意识上的规则觉知,即觉知到行为受规则约束的限度或者界限究竟在何处。而违法也便是此种规则觉知的迷失,违法者的行为仍旧会按照既定的轨道运行,为此而出现了对法律所规定界限的僭越,由此而会去指责违法者冒犯了法律规则所规定的红线或底线。因此便要明确自我意识跟法律规则之间的相互依赖性,同时也需要明确习俗和意识之间的比较微弱而与无意识之间较为强烈的相关。甚至可以说,成为了习俗的行为便是有自动控制的行为,而成为法律规则所规定和要求的行为,便是要由人的自觉意识和注意力所支撑起来的那些行为。但这并不意味着,习俗的行为便是缺少意识支持的,恰恰相反,这种支持仍旧是必不可少的。一个大脑受到了损伤的病人,可能连曾经习以为常的行为都难坚持。而在认知神经网络研究中对默认网络的发现已经明确地指出了神经网络的重要性,这多少就像计算机的电源,当启动电脑工作时,或许并不是每一个程序都处在一种工作状态中,更多的程序处在一种近乎休眠的状态,而真正工作的可能只是眼前所需要其运行的那些程序而已。但这种不工作的休眠显然是必不可少的,它保证了真正工作之时电脑的运行,也保证了不再继续工作之时电脑能够良性运转,这多少就像生活中的法律意识,它更多的是要靠习俗的休眠来支撑一样,成为一种自动的行为,人们在其中看不到多么清晰的规则,也似乎无法准确地去予以描述,但习俗却像法律规则一样真实地存在着。

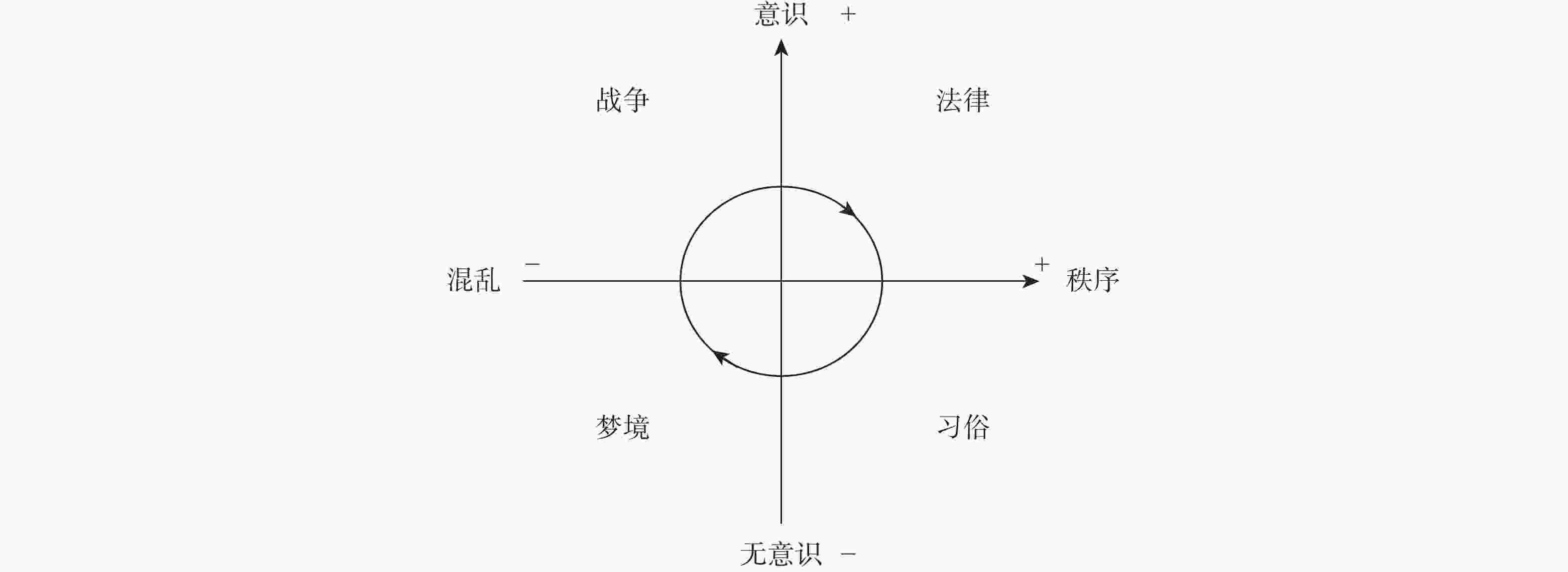

习俗作为法律,所真正依赖的是人的习惯本身,这是生活的惯性使然。换言之,它并非真正有赖于人的全部意识作支撑,更多时候是在无意识之下而运行完成的。这种无意识最为极端的存在状况便是人的梦境。人人都会做梦,但梦却无所谓有真正的理性秩序可言,它可能是最不受到人的意识支配的状态,即散漫且无拘无束的状态,而习俗则是有习俗秩序可言的,但这是一种意识参与程度并不是很高的有序存在状态,而与之相对的则是意识参与程度很高,并同样可以构造出一种秩序的状态,这便是社会基于法律而有的法制存在状态。在清晰意识的作用之下但却缺少了秩序转而成为秩序混乱的状态,那便是处在了弱肉强食的暴力抑或是战争的状态之下的人类生活,它跟梦境相似,却真实发生,且得到了意识强有力的支持,这种支持的程度恰与梦境中的无意识支配状态呈现出正相反的姿态,但结果实际上都导致了无序生活的出现(参见图2)。

比如在图2的十字坐标的四个象限中,沿着垂直轴而展开的意识有无的向度以及在水平轴展开的秩序高低的向度两两相互交叉,依次可以出现法律、习俗、梦境以及战争这四种社会秩序构造的类型模式。尽管战争和梦境均属于无秩序、非理性的混乱状态,但这并非意味着其存在的无意义,很多时候,情形也许相反,即它们充满着生活的意义,且不为意识所知或不为其所清晰地把握。研究人类战争史以及精神分析的学者都深知,人类社会中的暴力、战争以及梦境,在构造人类社会新秩序以及新的发明中的重要性是毋庸置疑的。没有了这样两种社会构成维度的存在,人类社会的演进或转型几乎不大可能,因此而可以说,意识可以造就秩序,无意识也一样可以做到这一点,只是秩序的形态有所不同而已。法律的作用则在于去借助规则而构造出秩序,因此,法律和政治以及战争一样,都有可能去创造出新的秩序所需要的文化要素。⑪

在此意义上,习俗实际上是借助于无意识的习惯而深度地维护着既有秩序的坚固和稳定,从负面意义上说就是所谓的陈规陋习,但要知道,习俗并非不可改变,习俗很自然地会因社会的创新而有所改变。⑫对一个人而言,梦境便是内隐着创新,很显然在每一个人身上因为梦境的存在,而这种梦境能够出现的现实生活中所没有的奇思妙想,在人们清醒之时依旧印象深刻,对这种印象的追求或向往,往往可能会使得既定的习俗作为陈规陋习而被修改、铲除,并借此梦幻般的奇思妙想而成为一种重新去构想或者去构造出来的新事物、新秩序,而这种新事物、新秩序以及新生活也不乏是新创造产生的端倪、曙光或者肇始之基。⑬因此,图2坐标的四个向度之间依次可以发生一定形式的相互转化。因此,习俗并不是固定化的规则,法律自然也不会是。在人类社会中,尽管有层出不穷的战争,但战争、暴力之类的非正常社会生活从来都不会持久维持下去,它的终结必然是经由具有稳定性和规则固化的法律或者习俗的出现以及对它们长时段的持守。

法律和习俗成功地转化为梦境也是有着一样的途径。一旦梦境变为真实,它自然就会向一种法律、习俗乃至于暴力、战争的方向去发生不确定性的转化。在希特勒观念中的“纯粹日耳曼人种”所塑造出来的“梦境”,无疑是后来“大屠杀”的暴力以及第二次世界大战的重要根源。1789年的法国大革命则使基于民主和共和的现代法律秩序得以被创造出来,而之前的人们是享有这份自由投票的选举权。而今天对整个西方世界而言,这种选举制度已经成为了新的社会习俗,而非仅仅停留于受到某种清晰意识支配下的法律条款。梦境在一定意义上映射出来真实世界应该有的秩序或规则,在日常的行为中,人们只是对秩序和规则的无意识遵守,而在梦境中则显示了其存在的实际意义。

另外,还有存在一种习俗在向着梦境的转化过程,即人们通过有似梦境的无序状态的制造而试图从无意识的层面上创造出新的传统、新的秩序,或者新的意境。⑭自然也不乏种种暴力和战争的形式参与其中。美国新任总统特朗普治下的“美国梦”,不是借此而有了对既有传统的彻底改造甚至颠覆吗?⑮很显然,特朗普当初便是这样向他的支持者做出梦境一般的执政承诺,人们受制于梦境的引导而支持了他的竞选胜出。这些社会构成要素之间的相互转化机制,实际上所透露出来的乃是社会自身存在的复杂性。

-

基于习俗和法律的关系来去界定和理解习俗,习俗的存在便是文化选择得以固化的结果,这种固化可以成为人们去进一步行动的规则,这些并非以成文法或文字的形式存在,而是成为长久生活于其中的人们所共同去认知、了解,且可铭记在心随时提取的观念图式。法律如果没有这样的有关生活之中关乎对错的基本观念图式作为习俗生活展开的基础,那所谓真实社会生活之中的法律秩序也便不大可能出现。

人们的行为自然不是能够不时翻阅法律条文去过每一天的生活⑯,对普通人而言,明晰于心的乃是一些随时可以得到唤醒或从长时记忆中提取出来的道德规范。对一位喝酒之后想开车的人而言,他首先想起来的恐怕不是那些写在书本上的交通法规,而是“喝酒不开车,开车不喝酒”这样随时可以说出且朗朗上口的俗语,这些成为了人们大脑之中信息提取的重要线索而化入到了人们心中便于存储和提取的图式,而无须有太多费尽心力去明辨是非的自我思考,这实际上不仅保证了每一个人的有序生活,也同时保证了社会自身的井然有序。而且,社会秩序往往是建立在每一个人对于秩序的选择之上,显然,社会本身是建立在每个人的行为选择范围的一致之上⑰,而真正能够实现此种一致便是浸润于每个人内心之中的共同性习俗。

现代社会经常会打破一些旧习俗,因此而有所谓的社会与文化的转型,但在旧秩序或旧风俗被一一打破之后,社会所面临的便是新秩序或新风俗如何得到稳固和可持续的问题。新秩序和新风俗必然是在起伏跌宕中得以完成的,它从来不会是一蹴而就,更不会是一朝形成便永不改变的,秩序的再生产过程需要使秩序规则日常化、惯例化以及习俗化真正发挥新秩序的规范性和约束性的作用。

因此,从人的生活整体性而言,意识与无意识、有序与无序以及习俗与法律,另外还有梦境、战争和暴力,社会构成的这些核心维度相互交叉以及相互转化,构成了人类社会的丰富多彩、纷繁复杂的生成转化基础。试图去寻求单一意识和秩序的想法至少就人类社会而言,显然是行不通的,且略显得在思维的缜密性上过于幼稚。我们显然不可能在社会之外去寻求社会秩序,这也就像不能够纯粹脱离人的存在本身而去寻求人的存在一样。我们需要在具体的时空社会环境中去理解社会本身,理解从中所生长出来的种种不同的文化及表达方式。显然,任何社会都不缺少某种程度的秩序,它带有一定的文化主导性,但这并非意味着它本身就是唯一性的。在专业化的法律运行空间之外,必然会有习俗存在的空间,而在习俗之外,也必然会有每个人的梦境和无厘头的混乱,与此同时,尽管今天的文明在极力地反对暴力和战争,但暴力、战争以及恐怖主义等等,一天都没有真正在这个世界减少过。

我们借此也应当承认社会自身存在的复杂性、多样性和过程性。法律与习俗之间、梦境与战争之间以及意识与无意识之间的相互对立性的转化在人类社会之中从来都未曾缺乏过。而单一秩序的社会,也从来都无法去想象其可能存在的样子。在一个社会中,白纸黑字的法律可以被束之高阁,国家由上而下设立的种种派出法庭可以大门紧锁、空无一人,但社会照旧可以有习俗秩序。而这恰是被认为最为美好社会的一种。相比于习俗的道德和秩序,法律的秩序显然并不是社会存在的第一要务。除此之外,人们甚至还可以有梦想,可以有一种借助暴力或者战争而出现的新秩序以及社会新的平衡结构的稳定性秩序的出现,而法律仅仅是诸多秩序构建中的一种而已。并且更为重要的是,无意识的梦境以及秩序缺失的暴力支撑下的战争仍旧有其存在的客观价值,因而在引导人们的冲动和非理性上,它孕育着一种新的秩序的产生以及新的结构平衡达成的可能性。

当然,这里存在一种属于社会幻境下的秩序构建。这体现出了社会存在的基于非本真性而彰显出来其自身存在的变动性、不确定性以及非静态性的运行逻辑。这里的“道”,如果是指一种法律或习俗的规则,那“非常道”便是指此种法律或习俗规则的变动不居。可以肯定地说,法律虽然是在历史的某个时间节点上所固定下来的行为规则或者规范,却会随着社会的改变而不断地受到变法思想的刺激,由此而进一步引发法律秩序的变革,变法的主张在任何一个达到一定程度的矛盾的社会,都是不会缺乏的。相比法律而言,习俗也是一样,它并不比法律本身有太多的稳定性,只是前者受制于清晰的意识,而后者则是在无意识之下的行为习惯。前者易于改变,但难于变成习俗的实践;而后者的改变,往往不容易为人所真正地意识到,但改变恰恰就在日常习俗的实践之中一点一滴地发生并往新的道路上迈进。因此,讨论法律的转变也自然要连带着讨论习俗的改变,而理解习俗的改变,可以从法律的运行逻辑中获得一定的启发。习俗和法律二者之间相互影响,互为主体,但又有着各自独特性价值的存在,并占据各自的文化场域,形成不一样的交往理性和交往实践,影响着我们的社会秩序的构成方式。

习俗作为法律与法律的习俗研究

- 网络出版日期: 2019-06-01

摘要: 在社会之中,法律和习俗往往并存,且可以相互转化和彼此映射。“习俗作为法律”与“法律的习俗研究”是一个辩证连续的统一体,是一个事物的不同方面。法律基于习俗而体现其效率,而只有真正能够转化成为习俗而运行的法律才更具有一种执行的效力以及对人行为的约束力。在人们日常的生活之中,习俗大多是无意识地在发挥其影响力。“习俗作为法律”的另外一种更为清晰的表达,便是借助一种自然形成并得以固化传递下来的习俗而自我生长出来的一种秩序形态。习俗有文化的修饰,受一种无意识的支配,而法律则是文字的表述,为意识所清晰觉知。习俗成为法律研究的对象,即“法律的习俗研究”,就是要从这习俗转变当中看到或者追溯到法律成长的各种影子或者轨迹。习俗和法律二者之间相互影响,互为主体,又有各自独特性价值,并占据各自的文化场域,形成不一样的交往理性和交往实践,影响着我们的社会秩序的构成方式。

English Abstract

Custom As Law and Legal Studies of Customs

- Available Online: 2019-06-01

-

Keywords:

- custom as law /

- legal anthropology /

- customization of law /

- words /

- order

Abstract: Law and custom often co-exists in society, and with mutual transformation and reflection. The studies of this subject is unified in a dialectical and continuous way for the two sides of a same thing. Based on custom, law embodies its efficiency, but it could be enforced only by the law which can be transformed into custom. In people’s daily life, custom is unconsciously to be influential. As another clearer expression of law, custom is a morphology of order coming out by itself with the help of natural formation and fixation to transmit generation after generation. Custom is modified by culture, and dominated by unconsciousness, while law is expressed by words, and sensed consciously. As an object of legal studies, custom should be traced from its transformation and forming into law. Custom and law influence each other, and to be mutual-subjects, while peeping their own unique being of value. They occupy their individual field of culture, form different reason and praxis of communication, and influence the way of formation of our social order.