-

如何妥善解决大量流动人口特别是流动劳动力在城市的社会融合问题,是推动中国特色新型城镇化道路进程中亟需解决的瓶颈难题。从已有研究看,现有研究提供了流动人口融入城市的半城镇化特点、社会融合具体具象和城镇化路径的理论探讨①,也提供了城镇化不平等效应、社会融合程度测量和影响因素的经验证据②。这些研究从宏观视角为中国城镇化社会融合问题提供了政府治理的宝贵经验。然而,城镇化进程中流动人口社会融合问题,不仅仅是户籍身份的市民资格问题,而且也是一个市民身份的归属和认同问题。因而,现有研究还没有从微观视角回应这样一个话题:作为城镇外来人员特别是流动劳动力,应该具备怎样的技能才能更好地实现城镇化社会融合?

为解答这样一个问题,需要我们先明确社会融合的具体内涵。国内外诸多社会学和人口学学者为社会融合提供了一个比较宽泛的涵义,在他们看来,社会融合主要表现为人们认知其他社区成员、经常跟社区成员交流以及对社区具有归属感和认同感,它是个体与族群融入主流社会的一种过程③,或者说是社会某一特定人群融入社会主流群体,与后者同等获取经济社会资源并在社会认知上去差异化的动态过程④。也有研究从经济、社会、文化、心理、行为和身份等多个维度对流动人口的社会融合展开细致的评估和论述。⑤这些研究丰富了学界对于流动人口社会融合理论认识的同时,也引发了亟需后续研究解答的一个话题:既然社会融合内涵是一种动态变化过程,那么社会融合的多维度内容就不应该是同时并列而应该有先后次序,究竟哪些内容发生在前、哪些内容发生在后?此外,已有绝大多数研究倾向于从流动人口单方面阐述应该如何实现社会融合,但是忽视了社会融合本质上是外地人与本地人双向互动、相互认同的动态过程,因而亟需后续研究基于外地人和本地人互动认同视角在理论上和经验研究上提供逻辑自洽的合理解释。

众所周知,Akerlof和Kranton⑥最早在经济学领域中把身份变量引进新古典效用模型,他们构建了一个简单的“绿色红色”社会身份博弈理论模型表明身份会怎样影响个体互动。这一模型也被广泛用于解释工作场所的性别歧视、社会排斥或社会隔离、公共品供给等问题。⑦我们认为,借鉴Akerlof和Kranton的社会身份模型⑧可以解决我们上文所提及到的社会融合动态变化、外地人和当地人互动认同的理论问题。我们借鉴这一模型可以刻画出流动人口社会融合的身份选择和社会认同过程。简要来说,作为无法用文字记载的地域文化⑨载体的当地方言(以下简称方言),往往也是外地人和本地人在工作和社会闲暇生活中互动交流的重要媒介。外地人可以通过方言技能显示其未来身份选择的内在偏好。从个体微观视角来看,它会改变自身社会身份提高自己的效用水平;而从群体视角来看,外地人群体身份改变会给本地人群体产生一种身份负外部性。具体来说,外地人身份改变对于个人可能意味着更多的沟通交流、技能互补和合作机会,但是从群体层面来看,它可能意味着本地人群体身份及其行为规范的泛化、稀释或者模糊,以及面临公共资源享有机会减少、数量减少和质量损失等身份负外部性。这一身份负外部性会使得本地人做出抵触反应,影响外地人的社会认同感。

基于三个理论假论,我们利用2014年中国劳动力动态调查数据(CLDS)筛选人户分离的微观个体样本,以方言技能作为流动劳动力改变身份标签的信号,实证检验方言技能能否作为社会认同的一种信号机制。经验研究结果表明,从个体层面看,方言技能会显著提高流动劳动力当地定居意愿。它会显著正向促进流动劳动力与居住社区的互助情况、邻里信任和交往频率等社会认同程度,后者又进一步强化流动劳动力当地定居意愿。而从群体层面来看,方言技能在群体层面上会抵制社会认同,进而影响流动劳动力当地定居意愿。经验研究结果印证了外地人-本地人社会融合的序贯动态过程,验证了方言技能可以作为社会认同的一种信号机制。为解决方言技能与当地定居意愿的潜在内生性问题,我们采用三个不同流动距离范围作为工具变量并运用条件性混合过程模型(Conditional Mixed Process,简称CMP)的估计结果,印证了方言技能对于当地定居意愿的显著影响效应。进一步分析还排除了方言技能通过影响工资或工作或全职工作概率进而影响流动劳动力当地定居意愿的人力资本效应假说,间接印证了方言技能的社会认同效应。

本文结论具有理论意义和政策价值。从理论上来看,首先,外地人和本地人互动认同视角可以改变以往对社会融合的单方面认识,也使以往的静态或比较静态分析转变为序贯博弈的动态分析视角,从而更充分和更全面地揭示流动人口社会融合问题。其次,这一研究提供了方言技能行为在个体微观层面和群体层面的差异决策效果,为行为经济学视角的社会身份理论提供了个体行为和群体行为的实证证据。最后,本文研究结果表明,方言可扮演中国城镇化进程中识别、认同和归属不同社会关系网络群体的身份显性标识,这在丰富国内语言和经济学跨学科交叉融合研究内容的同时,也可丰富有关社会心理学和社会身份理论的研究内容。从应用实践来看,这一研究结果可为进一步促进流动人员特别是流动劳动力的社会融合提供有效行为干预政策依据,它对于城镇化过程中的方言普及和流动人员管理服务工作具有借鉴意义。

本文其他部分安排如下:第二部分是流动人口社会融合的理论阐述和理论假说,第三部分是研究设计。主要实证结果和结论分别为第四部分和第五部分。

-

流动人口社会融合是一个移民转变为市民的过程,不仅仅是法律地位变化而且也是身份变化。因而,我们借鉴Akerlof和Kranton⑩社会身份选择理论模型来阐述流动人口社会融合过程的身份选择和社会认同过程。假设流动人口效用函数方程(1)所示:

其中,cj表示流动人口j选择产品和服务的消费向量,c-j表示除了个体j之外的其他人选择产品和服务的消费向量,Ij表示流动人口j选择成为当地人的身份变量。由方程(1)容易得知,身份变化可以增加个体效用水平。这也正是Akerlof和Kranton社会身份理论模型的创新之处。进一步地,假设身份变量Ij是消费向量cj和c-j、社会身份类别sj、不同社会身份类别S及其对应的理想规范N和自我特征oj的函数,如方程(2)所示:

结合方程(1)和(2),给定自己和他人消费水平,社会身份类别sj越高,自我特征oj与社会身份类别理想规范N越匹配,身份感越强,个体效用水平更高。由此可以发现:流动人口社会融合过程,最关键的是改变身份标签、提高自我特征与该社会身份类别规范相匹配的社会认同过程。

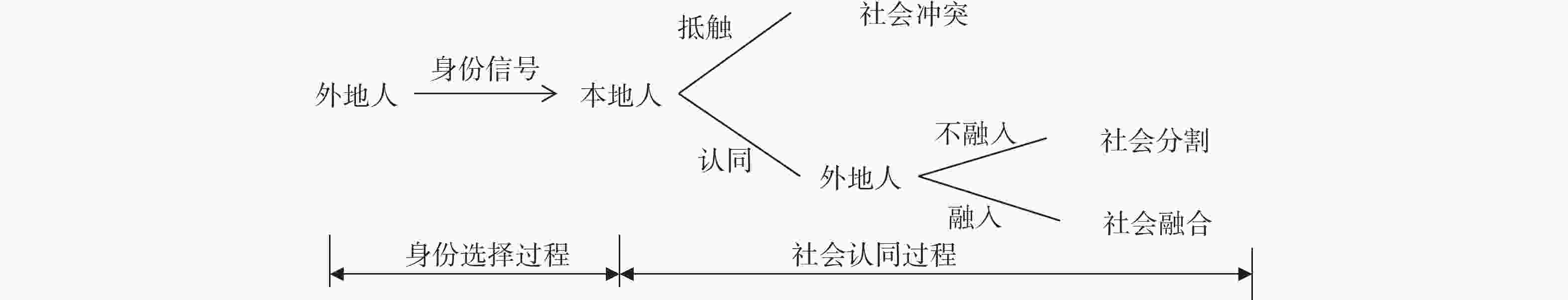

对外地人来说,由移民变为市民的这一身份转变可以提高其效用水平,因而外地人会有动机进行这样一个身份选择过程。然而,这只是微观个体视角的结果。从群体视角来看,外地人身份选择可能会给本地人群体产生一种身份负外部性。它会弱化、稀释本地人群体身份的理想规范,也可能意味着更少的公共资源、更低的公共服务享受机会或更差的公共服务体验。这种身份负外部性可能使得本地人群体做出认同或者抵触反应,后者又会产生进一步的外部性,使外地人群体承受身份负外部性损失,影响外地人群体的社会融合意愿。基于这样一个逻辑,我们可以刻画出如图1所示的外地人-本地人社会融合过程。如图1所示,在外地人做出身份选择传递出其试图改变身份的信号之后,本地人可能做出两个反应:抵触或认同。抵触会使得本地人耗费一定的时间或精力去维护自己“本地人”身份特征及规范;它会使得外地人的身份选择努力落空,此时外地人群体和本地人群体处于社会冲突状态。如果本地人选择认同行动,外地人可以有两个选择:融入或者不融入。外地人融入可以使得本地人和外地人处于一种合作共赢的社会融合理想状态。与此相反,外地人的不融入决策则使得本地人和外地人处于社会分割状态。

简而言之,流动人口的社会融合过程关键在于身份选择和社会认同过程,它是一个外地人与本地人序贯博弈的动态过程。由于身份选择过程发生于社会认同过程之前,这也意味着外地人和本地人社会融合理想状态的实现过程,依赖于外地人选择什么样的身份信号用于提高自我特征与新社会身份类别规范相匹配。合适的身份信号选择,应该有助于降低身份负外部性,提高本地人的认同和外地人的融入行动。

方言技能能否成为这样一个有效的促进流动人口社会融合的“身份信号”?“乡音到耳知家近”,从中国传统文化来看,“乡音”从古到今都代表着一方文化,同时作为当地人际交往重要媒介,有着彰显个体身份的有效作用。不少地方性方言体现着无法用文字记载的地域文化⑪,对于流动人员来说,熟悉当地方言就能与当地人用方言交流,在弱化自身外地人身份之余,无疑能够提高与当地人社会身份类别规范的匹配程度。因而,从理论上来讲,方言技能熟练程度可以成为流动人员努力改变身份的显性“身份信号”。

为验证外地人与本地人社会融合的社会认同过程,我们利用2014年中国劳动力动态调查数据(CLDS)的微观个体样本,以方言熟悉程度作为流动劳动力改变身份标签的显性身份信号,以地区熟悉方言的流动人口占比间接代表可能的身份负外部性,实证检验外地人与本地人社会融合的社会认同过程。在进行经验研究之前,我们提出3个相关的理论假说。

-

众所周知,移民会给人口流入地带来一系列的社会经济压力。已有研究发现,相对于同质人群地区来说,由不同种族人口集聚形成的地区,往往具有更少的财政收入和财政支出⑫、较少或较差公共品供给⑬、较低教育成就、不发达金融水平甚至更低人均GDP增长率⑭。这些负面经济绩效表明移民给当地人带来身份负外部性后果。那么,怎样才能有效减少身份负外部性后果呢?Miguel的研究结果表明,语言政策可以作为一种有效的干预手段。⑮具体来说,他通过对非洲两个地理位置相毗邻但是建国政策截然不同的肯尼亚和坦桑尼亚地区对比后发现,建国后由于坦桑尼亚采用非洲本地的斯瓦希里语替代英语成为官方语言,而肯尼亚依然采用英语、斯瓦希里语和当地语言混合。语言政策差异最终使得历史和种族构成特征相近的两个地区公共合作呈现截然不同特征:肯尼亚地区的种族多样化构成负向影响了学校基础设施和地区公共品供给;而在坦桑尼亚地区两者关系则显著为正。调查研究结果表明,语言成功改变了当地居民的国民身份而非部落身份意识,因而强化了不同部落合作,扭转了地区种族多样化构成负向影响社会合作的负面效应。

最新经验研究结果也同样提供了语言作为社会融合有效干预手段的具体依据。一方面,熟悉当地语言有利于移民者在刚到达流入地时更快获得当地人的支持与帮助⑯;另一方面,相似方言的接触有利于移民者与当地人相互产生身份认同及维持⑰。换句话说,从微观个体视角来看,方言技能有助于减少外地人融入当地的身份外部性损失,增加外地人当地定居的概率。为此我们提出假说1:

假说1:方言技能有利于提高流动劳动力当地定居意愿。

此外,作为一种外显的区域文化特征,方言往往是当地贸易和人际交往的重要媒介。熟练掌握当地语言,一方面可以使得方言相似的个体容易进行贸易往来,成员之间的交际活动会更加亲密,相互信任及认同程度会更高⑱;另一方面它可使得外地人和本地人进行更加方便和友好的交流和往来,相互之间更愿意进行互助和帮助⑲。这些正外部性明显有助于减少外地人给当地人带来的身份负外部性或者身份稀释效应。因而从微观个体视角来看,方言技能可以有助于促进外地人与本地人的互助情况、邻里信任和交往频率等社会互动,形成本地人认同外地人融入的社会融合理想状态。基于此,我们提出所要验证的第2个假说:

假说2:方言技能会正向影响本地人和外地人的互助情况、邻里信任和交往频率等社会互动。

从微观个体视角看,移民身份变化给个体带来正效用。而从群体视角看,当方言技能作为外地人群体改变自身身份标签显性信号时,它可能会给当地人带来身份负外部性或身份稀释效应,以及由于本地人对身份负外部性做出反应而给外地人带来的身份外部性损失,我们把这些都统称为身份负外部性。随着外地人熟悉方言比例越高,外地人方言群体规模越大,身份负外部性越高,它会负向影响本地人认同和外地人融入,降低外地人的当地定居意愿。依此逻辑,我们可以得到假说3:

假说3:从群体层面来看,方言群体规模越大,身份负外部性越高,它会负向影响流动劳动力的社会互动和当地定居意愿。

-

本文选取2014年中国劳动力动态调查数据(CLDS),该数据来源于中山大学社会科学调查中心,聚焦于调查中国劳动力的现状与变迁,具体将中国(不含西藏自治区、海南省和港澳台)2282个区县单位作为初级抽样单元(PSU),并对被抽中的被访者进行问卷调查。2014年CLDS是该项目的第二次调查,包括追踪劳动力个体问卷14419份及新增劳动力个体问卷9093份,调查对象为15至64岁的劳动力,采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法,样本具有一定代表性。

本文所指的流动劳动力,是指劳动力中人户分离的人口,即居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的劳动力。而流动人口是指人户分离人口中不包括市辖区内人户分离的人口。市辖区内人户分离的人口则是指一个直辖市或地级市所辖区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。⑳本文根据问卷中“您的户口是否在本县(县级市、区)其他乡镇街道或者本县区外?”和“您离开您的户口所在地有半年吗?”两个问题筛选出非本乡镇(街道)户籍、离开户口所在地半年以上的被访者,并剔除其他微观个体特征数据缺失样本。在此基础上,本文还合并了村居层面的人口数量数据,以及宏观层面的GDP和城镇化率。村居层面的人口数量同样来自CLDS调查数据库,宏观层面的数据则来自中经网统计数据库。

为验证本文三个假说,本文构建以下三个概率回归模型:

模型(3)中因变量Settle是用流动劳动力未来当地定居意愿。本文通过问卷中“您未来可能会在本地定居吗?”这一问题来识别,它是赋值j为1至5的有序离散型变量,因而本文主要采用oprobit概率或ologit概率回归模型。社会互动(Inter)分别用三个指标来表示,具体为流动劳动力与本地人的互助情况(Cooperation)、邻里信任(Trust)和交往频率(Interaction)三个变量。它们分别采用问卷中“您与本社区(村)的邻里、街坊及其他居民互相之间有互助吗?”“您对本社区(村)的邻里、街坊及其他居民信任吗?”和“您和您居住社区的本地人交往频率是?”这三个问题答案作为测度指标,其赋值k越高表示交往频率越高、互助越多或者信任越高。当地定居意愿和社会互动构成了本地人和流动劳动力的社会认同主要过程。

本文核心解释变量有两个:方言技能和方言群体。本文用Dialect表示个体方言技能,通过问卷问题“您的本地方言水平掌握程度?”进行识别。我们把它转化成一个随着掌握程度递增的赋值为1至5的有序离散型变量,当个体表示日常生活和工作中都能流利使用当地方言,即“完全掌握”时,赋值5分;而1分则表示“根本不会”。对于方言群体,已有文献并没有明确的指标设置依据,我们主要通过可观测的外地人熟练使用方言群体规模来间接推断Akerlof和Kranton在理论上所阐述的身份负外部性和身份外部性损失。㉑从逻辑上来讲,方言可以作为流动劳动力改变身份的内在偏好显性信号,因而更多外地人熟练使用当地方言,这一身份外部性效应会随之增加。因而,我们先用村居层面调查数据的人口数量样本计算出村居层面的流动人口比例,然后把村居层面数据跟个体调查样本匹配,统计各个村居层面流动人口熟练方言(包括掌握部分、掌握大部分和完全掌握)的比例数据,用村居流动人口比例乘以流动人口熟练方言比例数据计算得到村居层面外地人熟悉方言比例,由此作为方言群体代理变量。

为控制可能影响个体当地定居意愿的其他因素,本文控制变量(Control)由个体特征和宏观变量构成。其中个体特征主要包括流动劳动力类型、性别、少数民族、宗教信仰、社会地位、生活满意、社会信任和朋友数量等。宏观变量则包括当地GDP增速和城镇化率。模型中各个具体变量具体符号和定义如表1的变量定义表所示。

变量名称 变量符号 变量定义 因变量 当地定居意愿 Settle 未来是否可能在本地定居,用1−5依序表示:非常不可能、比较不可能、不确定、比较可能和非常可能。 社会互动(Inter) 互助情况 Cooperation 与本社区(村)的邻里、街坊及其他居民互相之间是否有互助,用1−5依序表示:非常少、比较少、一般、比较多和非常多。 邻里信任 Trust 对本社区(村)的邻里、街坊及其他居民是否信任,用1−5依序表示:非常不信任、不太信任、一般、比较信任和非常信任。 交往频率 Interaction 与居住社区的本地人交往频率,用1−4依序表示:从不、偶尔、有时和经常。 解释变量 方言技能 Dialect 当地方言水平掌握程度,用1−5依序表示:根本不会、掌握一点点、掌握部分、掌握大部分和完全掌握。 方言群体 Siratio 村居层面外地人熟悉方言比例,它等于村居层面的流动人口比例×流动人口熟悉方言比例。 个体特征 劳动力类型 Agetype 属于80年代之前的流动劳动力归为老一代,取值0;80年代及之后的流动劳动力归为新生代,取值1。 性别 Male 虚拟变量,“男性”=1,“女性”=0 少数民族 Minority 虚拟变量,“少数民族”=1,“汉族”=0 宗教信仰 Religion 虚拟变量,“有宗教信仰”=1,“无宗教信仰”=0 社会地位 SC 对10个社会地位等级目前所处位置的自评,用1−10分表示,10分代表最顶层,1分代表最底层 生活满意 Satisfaction 对生活状况感到满意的看法,用1−5分表示,5分表示“非常满意”,1分表示“非常不满意” 社会信任 ST 对大多数人是可以信任的看法,用1−4分表示,4分表示“非常同意”,1分表示“非常不同意” 朋友数量 Friend 没有朋友赋值为1,拥有1-5个朋友赋值为2,拥有6−10个朋友赋值为3,拥有11−15个朋友赋值为4,拥有16个朋友及以上赋值为5。 宏观变量 GDP增速 rGDP 个体流入市2014年GDP增长量/上一年GDP。 城镇化率 Urbanization 个体流入省2014年城镇人口/年末常住总人口。 注:宗教信仰包括了天主教、基督教、佛教、藏传佛教、道教、伊斯兰教、东正教和其他宗教等。 表 1 变量定义表

-

从表2可知,流动劳动力当地定居意愿处于不确定和比较可能之间,互助情况在一般和比较多之间,邻里信任更接近于一般状态,交往频率更接近于有时。方言技能平均达到掌握大部分。从社会地位的自评结果来看,流动劳动力的平均自评结果处在10个等级一半之下,流动劳动力的社会地位获得感低。生活满意度均值为3.615,社会信任均值为2.743,朋友数量均值为2.656,这表明流动劳动力的生活满意度平均处于一般和满意之间,社会信任则更偏向于同意大多数人是可以信任的看法,而流动劳动力的平均朋友数量位于1—10个之间。此外,流动劳动力男性大约占46%,女性为54%;少数民族大约占9%,汉族大约91%;有宗教信仰的占10%,没有宗教信仰的占90%。

变量名 观察值 均值 标准差 最小值 最大值 当地定居意愿 2924 3.519 1.534 1 5 互助情况 2924 2.765 1.039 1 5 邻里信任 2924 3.198 0.845 1 5 交往频率 1813 2.855 0.949 1 4 方言技能 2924 3.990 1.453 1 5 方言群体 2666 0.207 0.217 0 2.211 劳动力类型 2924 0.430 0.495 0 1 性别 2924 0.457 0.498 0 1 少数民族 2924 0.088 0.283 0 1 宗教信仰 2924 0.100 0.300 0 1 社会地位 2924 4.608 1.730 1 10 生活满意度 2924 3.615 0.955 1 5 社会信任 2924 2.743 0.570 1 4 朋友数量 2924 2.656 1.253 1 5 城镇化率 2924 0.601 0.116 0.400 0.896 GDP增速 2736 8.709 2.243 −3.420 16.20 表 2 各变量的描述性统计情况

从表3可知,流动劳动力在当地定居意愿,比较可能和非常有可能的比例占55.4%。在方言技能中,58.9%和14.6%的流动劳动力分别表示完全掌握和掌握大部分当地方言。从互助情况来看,有超过四分之一的人认为所在社区的邻里、街坊及其他居民的互助比较少,36%的人认为互助水平一般,五分之一的人则认为互助比较多。从邻里信任来看,将近一半的人对所在社区的邻里、街坊及其他居民信任水平一般。从交往频率看,偶尔与居住社区的当地人进行交往的频率占36.4%,而5.6%的流动劳动力表示从来没有交往过,与此相反,有近三分之一的流动劳动力则经常与当地人有进行交往。卡方检验结果表明,方言技能和当地定居意愿、互助情况、方言技能和邻里信任以及方言技能和交往频率依序存在显著相关关系(chi2=798.490,P<0.001; chi2=164.915,P<0.001;chi2=141.963,P<0.001;chi2=101.514,P<0.001)。这些结果初步证实本文假说1和假说2。

各类型分布百分比(单位:%) 1 2 3 4 5 当地定居意愿 18.6 7.9 18.1 13.9 41.5 方言技能 12.7 8.1 5.7 14.6 58.9 互助情况 12.8 26.1 36.0 20.1 4.0 邻里信任 2.1 15.5 48.8 27.7 5.9 交往频率 5.6 36.4 24.8 33.2 注:对于当地定居意愿来说,1−5依序表示:非常不可能、比较不可能、不确定、比较可能和非常可能。对于方言技能,1−5依序表示:根本不会、掌握一点点、掌握部分、掌握大部分和完全掌握。对于互助情况,1−5依序表示:非常少、比较少、一般、比较多和非常多。对于邻里信任,1−5依序表示:非常不信任、不太信任、一般、比较信任和非常信任。对于交往频率,1−4依序表示:从不、偶尔、有时和经常。 表 3 当地定居意愿、方言技能和社会互动各类型分布比例

表4结果表明,方言技能系数显著为正。即便控制个体特征因素和宏观因素,结果依然稳健。从群体视角看,方言群体变量系数显著为负。这两个显著结果说明方言技能从个人视角来看确实能够提供一种本地人身份的自我印象,有助于提高个体在当地定居意愿;而从群体视角看,更多人习得本地方言,可能会稀释本地人的身份意识和规范,提高本地人的身份负外部性和外地人的身份外部性损失,因而它显著负向影响外地人当地定居意愿。这两个经验证据分别印证本文假说1和假说3。表5呈现出方言技能和方言群体影响流动劳动力当地定居意愿的边际效应。具体来看,方言技能每增加一个等级,流动劳动力当地定居意愿的可能性平均增加0.122—0.143,而从群体视角来看,更多外地人习得方言技能,会使流动劳动力当地定居意愿下降0.102—0.163。

因变量:当地定居意愿 oprobit oprobit oprobit ologit ologit ologit Dialect 0.410*** 0.395*** 0.378*** 0.688*** 0.663*** 0.636*** 方言技能 (0.016) (0.016) (0.017) (0.027) (0.028) (0.029) Siratio −0.480*** −0.409*** −0.341*** −0.736*** −0.642*** −0.520*** 方言群体 (0.100) (0.101) (0.104) (0.171) (0.173) (0.176) Agetype −0.123*** −0.100** −0.218*** −0.178** 劳动力类型 (0.045) (0.047) (0.075) (0.078) Male −0.185*** −0.186*** −0.312*** −0.315*** 性别 (0.045) (0.047) (0.075) (0.078) Minority −0.192** −0.441*** −0.329** −0.746*** 少数民族 (0.080) (0.099) (0.134) (0.165) Religion −0.005 −0.068 0.012 −0.088 宗教信仰 (0.075) (0.083) (0.128) (0.141) SC 0.036** 0.038*** 0.058** 0.063*** 社会地位 (0.014) (0.014) (0.024) (0.024) Satisfaction 0.146*** 0.130*** 0.240*** 0.210*** 生活满意度 (0.025) (0.026) (0.042) (0.043) SC 0.174*** 0.159*** 0.285*** 0.260*** 社会信任 (0.040) (0.041) (0.068) (0.069) Friend 0.060*** 0.069*** 0.096*** 0.115*** 朋友数量 (0.018) (0.019) (0.031) (0.033) Urbanization −0.731*** −1.037*** 城镇化率 (0.211) (0.352) rGDP −0.049*** −0.084*** GDP增长率 (0.011) (0.019) cut1/4_cons 显著 显著 显著 显著 显著 显著 N 2666 2666 2478 2666 2666 2478 pseudo R2 0.093 0.112 0.117 0.093 0.111 0.115 注:(1)***、***和*依序代表1%、5%和10%显著水平;(2)cut1/4_cons是区分五个类别的四个截距点常数项,每个常数项都均通过1%显著水平检验,在此略去。 表 4 方言技能和当地定居意愿的概率回归分析结果:系数估计

因变量:当地定居意愿 oprobit oprobit oprobit ologit ologit ologit Dialect 0.139*** 0.130*** 0.122*** 0.143*** 0.132*** 0.124*** 方言技能 (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) Siratio −0.163*** −0.134*** −0.110*** −0.153*** −0.128*** −0.102*** 方言群体 (0.034) (0.033) (0.033) (0.035) (0.034) (0.034) Agetype −0.040*** −0.032** −0.043*** −0.035** 劳动力类型 (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) Male −0.061*** −0.060*** −0.062*** −0.062*** 性别 (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) Minority −0.063** −0.142*** −0.065** −0.146*** 少数民族 (0.026) (0.032) (0.027) (0.032) Religion −0.002 −0.022 0.002 −0.017 宗教信仰 (0.025) (0.027) (0.025) (0.027) SC 0.012** 0.012*** 0.012** 0.012*** 社会地位 (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) Satisfaction 0.048*** 0.042*** 0.048*** 0.041*** 生活满意度 (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) SC 0.057*** 0.051*** 0.057*** 0.051*** 社会信任 (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) Friend 0.020*** 0.022*** 0.019*** 0.022*** 朋友数量 (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) Urbanization −0.236*** −0.203*** 城镇化率 (0.068) (0.068) rGDP −0.016*** −0.016*** GDP增长率 (0.004) (0.004) 注:表5是基于表4回归的边际效应估计。估计是基于均值时的边际效应情形。其他同表4注。 表 5 方言技能和当地定居意愿的概率回归结果:边际效应估计

表4和表5提供了不同社会身份的当地定居意愿差异特征。其中劳动力类型、性别和少数民族等变量显著为负。具体来看,相对于老一代流动劳动力来说,新生代流动劳动力在当地定居意愿要低0.032—0.043。这表明,与老一代“安土重迁”相反,新生代流动劳动力可能更倾向于“志在四方”。它与国内已有研究相反。国内研究认为,老一代和新生代流动劳动力(农民工)对城市认同感不一样,老一代是生活所迫而进城务工,其城市认同感较低;新生代则具有强烈市民意愿,其城市认同感高。㉒依此逻辑,新生代应该比老一代流动劳动力具有更强的当地定居意愿。但是本文拒绝这一推断。对新生代和老一代的方言技能进行卡方检验和Wilcoxon秩和检验的结果发现,老一代方言技能显著高于新生代方言技能(chi2=47.722,P<0.001; Z=6.214, P<0.001)。这意味着方言技能在新生代和老一代的显著差异结果可能导致不同的当地定居意愿差别。另外,相对于女性来说,男性在当地定居的可能性平均要低0.060—0.062。它反映出“男性趋迁,女性趋定”的差异特征。不同种族的当地定居意愿存在显著差异,相对于汉族来说,少数民族劳动力在当地定居的可能性平均要低0.063—0.146。

表4和表5还提供了另外两个截然相反的特征事实。从表中可看到,流动劳动力自评的社会地位、生活满意度、社会信任和朋友数量均显著正向影响当地定居意愿,而地区城镇化率或GDP增长率则显著负向影响流动劳动力的当地定居意愿。前文所述的外地人-本地人社会融合模型正好可以合理解释这一正一反的经验证据。具体来说,当流动劳动力在当地拥有较高社会地位、更高生活满意度、更高社会信任水平或更多朋友数量时,其自我身份特征与本地人社会身份类别理想规范可能越匹配,因而其方言技能所传递出来的身份信号给本地人带来的身份负外部性相对较小,其融入当地的身份外部性损失也随之更小,这更有利于得到当地人的认同和自身的融入。而地区城镇化率或GDP增长率越高,往往意味着这个地区越发达,此时外地人改变身份标签的努力成本和本地人为维护其身份特征及规范的成本会越高,它会使得外地人和本地人更容易处于社会冲突或者社会分隔的状态,因而流动劳动力在当地定居的可能性反而越低。

我们进一步分析方言技能对于流动劳动力社会互动的影响效应。表6回归结果表明,方言技能显著正向影响互助情况、邻里信任和交往频率等指标。具体来说,从个体层面看,方言技能有助于增加流动劳动力与本地人的互助情况、提高邻里信任水平、增加与本地人的交往频率。表7表明,方言技能平均增加一个等级,流动劳动力与本地人互助可能性增加0.008—0.010,邻里信任概率增加0.024—0.032,交往频率可能性增加0.003—0.004。这一结果正好证实本文假说2。从群体视角看,表6和表7结果表明,方言群体规模越大,本地人的身份负外部性和外地人所遭受的身份外部性损失会随之增加,它会负向影响本地人和外地人的社会互动,这印证了本文假说3。从边际效应来看,熟悉方言的流动劳动力规模增加1%,会使得互助情况的可能性下降0.011%—0.019%,邻里信任的可能性下降0.047%—0.070%,交往频率的可能性下降0.005%—0.007%。

因变量:社会互动 互助情况 邻里信任 交往频率 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dialect 0.155*** 0.123*** 0.121*** 0.132*** 0.104*** 0.116*** 0.182*** 0.154*** 0.157*** 方言技能 (0.014) (0.015) (0.015) (0.014) (0.015) (0.015) (0.022) (0.023) (0.024) Siratio −0.289*** −0.177* −0.208** −0.293*** −0.209** −0.277*** −0.332*** −0.259** −0.304** 方言群体 (0.094) (0.095) (0.097) (0.096) (0.097) (0.099) (0.114) (0.116) (0.118) 个体特征 NO YES YES NO YES YES NO YES YES 宏观变量 NO NO YES NO NO YES NO NO YES 注:(1)***、***和*依序代表1%、5%和10%的显著性水平;(2)个体特征包括性别、少数民族和宗教信仰虚拟变量、社会地位、生活满意、社会信任和朋友数量等变量。宏观变量包括当地GDP增速和城镇化率;(3)NO表示不包含该变量,YES表示包含该变量。 表 6 方言技能和社会互动的概率回归结果:系数估计

互助情况 邻里信任 交往频率 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dialect 0.010*** 0.008*** 0.008*** 0.032*** 0.024*** 0.026*** 0.004*** 0.003*** 0.003*** 方言技能 (0.001) (0.001) (0.001) (0.003) (0.003) (0.003) (0.001) (0.001) (0.001) Siratio −0.019*** −0.011* −0.013** −0.070*** −0.047** −0.063*** −0.007** −0.005* −0.006** 方言群体 (0.004) (0.004) (0.004) (0.014) (0.014) (0.014) (0.002) (0.002) (0.003) 个体特征 NO YES YES NO YES YES NO YES YES 宏观变量 NO NO YES NO NO YES NO NO YES 注:表7是在表6回归基础之上进行边际效应估计。其他同表6注。 表 7 方言技能和社会互动的概率回归结果:边际效应估计

表6回归结果表明,方言在个体层面上有助于显著增加本地人和外地人的社会互动,而在群体层面上会显著负向影响社会互动。表8结果显示,外地人和本地人的互助情况、邻里信任和交往频率等社会互动,会显著正向影响流动劳动力当地定居意愿。综合表6和表8结果可以发现,方言技能会产生两方面的社会认同效应。从正面的社会认同效应来看,方言技能可以直接提高个体效用水平从而增加在当地定居意愿。与此同时,方言技能可以明显增加其与本地人互动的互助、邻里信任和交往频率等概率,进而显著增加流动劳动力当地定居意愿。而从负面的社会认同效应来看,流动劳动力的方言群体规模越大,本地人面临的身份负外性部会增加,流动劳动力的身份外部性损失会随之增加,它会直接负向地影响流动劳动力当地定居意愿。与此同时,流动劳动力方言群体规模越大,本地人的身份负外部性和外地人的身份外部性损失增加时,本地人与外地人的社会互动会随之减少,进而导致更低的当地定居意愿。实证经验结果正好完整刻画和印证了理论上外地人-本地人社会融合的社会认同动态过程,表明方言技能确实可以成为社会认同的一种信号机制。

因变量:当地定居意愿 社会互动:互助情况 社会互动:邻里信任 社会互动:交往频率 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dialect 0.395*** 0.389*** 0.372*** 0.398*** 0.390*** 0.372*** 0.376*** 0.376*** 0.361*** 方言技能 (0.016) (0.016) (0.017) (0.016) (0.016) (0.017) (0.024) (0.024) (0.025) Siratio −0.454*** −0.402*** −0.332*** −0.452*** −0.399*** −0.326*** −0.427*** −0.377*** −0.298** 方言群体 (0.100) (0.102) (0.104) (0.100) (0.102) (0.104) (0.117) (0.118) (0.121) Inter 0.114*** 0.058** 0.054** 0.143*** 0.078*** 0.081*** 0.152*** 0.109*** 0.121*** 社会互动 (0.022) (0.023) (0.023) (0.027) (0.028) (0.029) (0.030) (0.031) (0.033) 个体特征 NO YES YES NO YES YES NO YES YES 宏观变量 NO NO YES NO NO YES NO NO YES 注:同表6注 表 8 方言技能、社会互动和当地定居意愿:系数估计

因变量:当地定居意愿 社会互动:互助情况 社会互动:邻里信任 社会互动:交往频率 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dialect 0.135*** 0.129*** 0.121*** 0.137*** 0.129*** 0.122*** 0.137*** 0.134*** 0.127*** 方言技能 (0.004) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) (0.007) (0.008) (0.008) Siratio −0.155*** −0.133*** −0.108*** −0.156*** −0.133*** −0.107*** −0.156*** −0.134*** −0.105** 方言群体 (0.034) (0.033) (0.034) (0.034) (0.033) (0.034) (0.042) (0.042) (0.043) Inter 0.039*** 0.019** 0.018** 0.049*** 0.026*** 0.027*** 0.055*** 0.039*** 0.043*** 社会互动 (0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.010) (0.011) (0.011) (0.012) 个体特征 NO YES YES NO YES YES NO YES YES 宏观变量 NO NO YES NO NO YES NO NO YES 注:表9是在表8回归基础之上进行边际效应估计。其他同表6注。 表 9 方言技能、社会互动和当地定居意愿:边际效应估计

-

总体上来看,本文已有回归结果支持了本文的三个理论假说。但是,从逻辑上看,方言技能和当地定居意愿可能存在内生性问题。一方面,流动劳动力方言技能熟练程度会影响其当地定居意愿;另一方面,为更好融入当地社会网络,流动劳动力也可能努力学习当地方言,这会使得方言技能熟练程度与当地定居意愿之间可能会存在内生性问题。本文参考以往研究,采用流动劳动力户籍所在地与流入地之间的流动距离范围作为方言技能工具变量。㉓流动距离范围可能是一个合适工具变量的原因是:地理距离相距越远,方言差异越大,因此流动距离范围会显著影响方言技能,但是流动劳动力的当地定居意愿不可能反过来影响客观存在的流动距离范围,因此,流动距离范围很可能是一个较为合适的工具变量。为此,我们通过流动劳动力的流动特征形成三个不同的流动距离范围虚拟变量,以此作为方言技能的工具变量。

然而通常工具变量估计和检验方法并不适用于本文,因为本文的当地定居意愿和方言技能都是离散多元排序结果而非两元选择结果或连续型变量。为此,我们采用Roodman的条件性混合过程模型(Conditional Mixed Process,简称CMP)㉔来解决这样一个估计难题。CMP具有非常宽泛的适用范围,具体到本文研究对象来说,它跟似然不相关回归(Seemingly Unrelated Regression,简称SUR)类似,但是避免了似然不相关回归只局限于线性估计和因变量是连续型变量的情形,可以更一般地适用于概率回归的极大似然估计,并允许对联立的不同方程采用不同估计方法。简而言之,本文利用CMP同时估计两个多元排序概率回归模型得到表10估计结果。

因变量:当地定居意愿 (1) (2) (3) Dialect 0.588*** 0.613*** 0.542*** 方言技能 (0.026) (0.020) (0.022) Siratio −0.270*** −0.263*** −0.335*** 方言群体 (0.098) (0.095) (0.099) 个体特征 YES YES YES 宏观变量 YES YES YES 因变量:方言技能 市内跨县 省内跨市 跨省流动 工具变量 −1.174*** −1.321*** −1.478*** (0.057) (0.048) (0.048) 个体特征 YES YES YES LR chi2 754.097*** 1098.205*** 1291.345*** 注:(1)同表6注;(2)每一列是一个回归结果。 表 10 当地定居意愿和方言技能的CMP估计结果

从表10联立方程估计结果可看出,在三个不同工具变量联立方程中,市内跨县、省内跨市和跨省流动的流动距离工具变量与方言技能的关系均显著为负,并通过1%显著性水平检验;而在当地定居意愿的因变量回归方程中,方言技能影响当地定居意愿的系数均显著为正,方言群体变量系数显著为负。对表10的三个联立方程与表4方程3系数估计结果分别进行Hausman检验,检验结果表明三个CMP的联立方程估计结果与表4的估计结果存在系统性差异(Hausman Test值依序分别为52.72、283.62和93.28,P值均小于0.001)。这一检验结果表明,即便是在控制了可能潜在的内生性问题,方言技能影响流动劳动力的当地定居意愿依然显著为正,本文假说1依然成立。方言群体的变量系数依然显著为负,它会负向影响流动劳动力的当地定居意愿,本文假说3依然成立。

对于流动劳动力来说,方言技能除了由于方言技能的社会认同效应外,还可能存在语言技能的人力资本效应。具体来说,流动劳动力由于熟练掌握了方言技能,可能有助于提升其收入水平,或者增加其就业概率,而更高收入水平或就业概率会提高其当地定居意愿。经验证据能否支撑方言技能的人力资本效应假说?为检验这样一种可能性,我们分两步进行检验:第一步是把流动劳动力的各类收入之和加一取对数作为因变量,方言技能和个体特征作为被解释变量进行回归;另外是把是否有工作或是否有全职工作作为因变量,方言技能和个体特征作为被解释变量进行回归。考虑到工资变量在0处截断,因此采用符合Tobit估计方法;由于是否有工作或是否有全职工作是虚拟变量,因此采用logit估计方法。第二步,我们在方程(1)基础上分别加入工资收入、是否有工作和是否有全职工作变量,看新增变量是否显著影响流动劳动力当地定居意愿。

表11和表12的结果拒绝了方言的人力资本效应假说。具体来看,表11回归结果表明,个体方言技能并不能显著提高流动劳动力工资水平,也不能显著增加个体是否有工作和工作是否全职的可能性。从群体层面看,方言群体规模显著正向地影响了个体的劳动力工资水平,也显著提高了流动劳动力拥有全职工作的概率。这一显著正效应很可能反映出方言为流动劳动力提供了一个沟通交流媒介,提高了外地人群体在当地的集体行动能力和谈判力量,因而提高了流动劳动力的工资水平和获取全职工作的概率。表12回归结果表明,即便是在考虑工资水平以及是否工作和全职工作等因素后,方言技能和方言群体对于当地定居意愿的显著影响效应依然稳健,本文假说1和假说3依然成立。表12的工资水平的系数估计结果为负,但是并不能显著地影响流动劳动力的当地定居意愿;而是否工作和是否全职工作变量系数则显著为负。它表明,相对于没有工作或者非全职工作的人来说,有工作的人或者拥有全职工作的流动劳动力,其当地定居意愿反而更低。这可能表明,在没有工作或者非全职工作的时候,流动劳动力对于融入当地有着更高的意愿和期待。而获得工作或者获得全职工作后,工作过程反而使得流动劳动力感受到当地人可能的排斥或抵触,此时身份负外部性和外部性损失增加,因而流动劳动力反而降低了当地定居意愿。

工资 是否工作(1=有) 是否全职(1=全职) 系数估计 系数估计 边际效应 系数估计 边际效应 Dialect 0.065 0.028 0.002 -0.080 -0.005 方言技能 (0.046) (0.063) (0.004) (0.068) (0.005) Siratio 0.928*** 0.476 0.032 1.513** 0.100** 方言群体 (0.208) (0.450) (0.031) (0.647) (0.043) 个体特征 YES YES YES YES YES 宏观变量 YES YES YES YES YES 注:(1)工资因变量是流动劳动力在2013年的工资性收入和经营性收入等各类收入之和,是否工作和是否全职均为虚拟变量,有工作取值为1、无工作取值为0,全职工作取值为1、非全职工作取值为0;(2)其他同表6注。 表 11 方言、工资和是否工作的回归结果

因变量:当地定居意愿 系数估计 边际效应 系数估计 边际效应 系数估计 边际效应 Dialect 0.636*** 0.120*** 0.638*** 0.120*** 0.635*** 0.120*** 方言技能 (0.035) (0.006) (0.035) (0.006) (0.035) (0.006) Siratio −0.474** −0.089** −0.471** −0.089** −0.457** −0.086** 方言群体 (0.225) (0.042) (0.225) (0.042) (0.225) (0.042) wage −0.004 −0.001 工资水平 (0.018) (0.003) job −0.304* −0.057* 是否工作 (0.166) (0.031) fulljob −0.318* −0.060* 是否全职 (0.185) (0.035) 个体特征 YES YES YES YES YES YES 宏观变量 YES YES YES YES YES YES 注:同表11注。 表 12 方言的人力资本效应假说检验

简而言之,稳健性检验结果表明,即使是在控制了方言技能和当地定居意愿的内生性问题后,方言技能和方言群体显著影响流动劳动力当地定居愿效应依然显著。进一步分析结果印证了方言技能的社会认同效应的稳健性结论,排除了方言技能的人力资本效应假说。

-

城镇化进程中流动人口社会融合问题,不仅仅是一个户籍身份的市民资格问题,而且也是一个市民身份的归属和融合问题。本文借鉴Akerlof和Kranton的抽象社会身份模型㉕,具体刻画了外地人-本地人社会融合的序贯博弈动态过程,识别出社会融合四种不同状态的理论条件,在此基础上,利用中国劳动力动态调查数据(CLDS2014)验证方言技能能否成为流动劳动力和本地人之间实现社会认同的一种信号机制。理论分析结果表明,流动人口的社会融合过程关键在于身份选择和社会认同,它是一个外地人与本地人序贯博弈的动态过程。给定外地人改变身份标签的努力成本和本地人维护身份特征和规范的成本,身份负外部性、身份稀释效应和身份外部性损失决定了外地人和本地人在社会认同过程中究竟会呈现出社会融合理想状态、社会冲突还是社会分隔状态。由于方言是地域文化载体和当地人际交往沟通的重要媒介,具有本地人身份的明显标识,因而当流动劳动力习得方言技能时,就传递出其改变身份的意图。从个体层面看,这一身份信号有助于提高流动劳动力社会身份的自我印象,增加其与本地人交往互动的概率,进而提高当地定居意愿。而从群体层面看,更多外地人习得方言技能可能会稀释本地人身份群体规范,减少本地人公共资源享有机会和数量等,这会给本地人带来身份负外部性,进而形成外地人的身份外部性损失,从而负向影响本地人认同和外地人融入的社会融合理想状态。实证研究结果证实了方言技能可以作为社会认同的一种信号机制,它在个体和群体层面上会直接对当地定居意愿分别产生明显不同的促进和抑制效应,并通过外地人和本地人的互助情况、邻里信任和交往频率等社会互动过程,产生间接影响当地定居意愿的促进和抑制效应。基于三个不同的流动距离范围的工具变量和条件性混合过程模型估计结果,同样证实了方言技能在个体和群体层面对于当地定居意愿的显著影响效应,进一步分析结果则排除了方言技能的人力资本效应假说,间接印证了方言技能的社会认同效应。

本文主要研究结论具有两个方面的理论价值。一方面,本文研究结果意味着中国传统社会结构的“差序格局”和“亲疏有别”的人际交往特点依然可以通过方言这一语言媒介发挥作用。一直以来依赖于血缘、宗族和亲疏关系的中国差序社会格局,并没有随着中国人口流动加剧和城镇化进程加快而销声匿迹,反而借助于诸如方言等显性身份标识形成新的差序社会关系格局,进而影响个体决策和社会经济活动。另一方面,本文研究结果意味着方言在劳动力流入或者集聚区域可能成为群体身份识别、比较和归属的显性标识。能否熟练掌握当地方言可能成为识别“本地人”和“外地人”,或者“圈内人”和“圈外人”的一个身份标签,而这一身份可以成为心理学关于个体歧视性偏好的催化剂。因而,后续基于方言技能的社会身份研究话题可以丰富国内外有关语言和经济学、社会身份理论和社会心理的跨学科交叉研究内容。

从实践意义来看,本文研究结果也具有相应的政策含义。本文主要研究结果意味着,在中国不断推进城镇化建设的过程当中,我们亟需重视方言这一地方文化,需要高度重视地方方言文化与劳动力流动和归属的密切联系,充分发挥方言技能在个体层面的积极效应,有效避免流动劳动力方言群体的负面效果,积极塑造更加亲和包容的语言软环境和流动政策,有效促进流动劳动力的互助、信任、交往乃至社会融合。在国家大力推进城镇化建设进程当中,为更好地促进流动劳动力进得来、住得下和融得进,地方政府特别是市、镇、街道乃至村居委会层级的流动人员管理服务中心可以在方言普及和管理服务工作方面有所作为。

方言技能是社会认同的一种信号机制吗

- 网络出版日期: 2020-04-01

English Abstract

Could Dialect Skill Act as a Signal of Social Identification

- Available Online: 2020-04-01

-

Keywords:

- dialect skill /

- social identification /

- migrant labor-force

Abstract: Based on social identity theory and China Labor-force Dynamics Survey in 2014, this paper tests whether dialect skill could act as a signal of social identification. Empirical results indicates that dialect skill could act as a signal of social identification between local people and migrant labor-forces. Specifically, from the perspective of individuals, dialect skills could significantly increase social recognitions such as mutual helps, trust in neighborhood, frequencies of interaction between local people and migrant labor-forces, and the willing to settle in local areas. However, from the views of groups, dialect skills has significant and negative effects on social recognitions and the willing to settle in local areas. The instrumental and further analysis results confirm the robust of main conclusions. These results not only enrich the theory of social identity, but also have significant implications for the social governance in urbanization.