-

中国改革开放四十年的经济增长奇迹得益于快速人口转变所带来的“人口红利”。进入21世纪以来,中国老龄化进程加快,劳动力的数量与结构优势逐渐消失。统计数据显示,中国就业人口占总人口的比重近十多年里出现了持续下降,从2004年的57.13%降至2017年的55.85%①。从2013年开始,中国劳动人口的绝对数量也开始出现下降,15—59岁劳动年龄人口比上年末减少355万人,下降0.6个百分点。根据联合国经济发展与社会事务部(UNEDSA)的预测,2017—2050年,中国15—59岁劳动年龄人口占总人口的比例将从64.90%下降至52.45%②。人口老龄化不仅从数量上减少劳动人口,而且也引起了劳动人口年龄结构的老化。最近二十多年来,中国劳动者群体中老年劳动者的比例持续上升。1990年,中国50—64岁在业人口占总在业人口的比例为14.32%,2000年上升到16.82%,2010年时已高达19.43%③,二十年内上升了5.11个百分点。如果把中老年劳动人口范围扩大到45—64岁,则其变化更为显著,1990年该年龄段在业人口占总在业人口的比例为21.49%,2000年上升到30.91%,2010年达到31.59%,二十年内上升了10.10个百分点。与此同时,青年在业人口和中年在业人口占总在业人口的比例都呈下降趋势。

劳动力数量与结构优势的丧失,意味着中国未来经济增长方式需要转向提高劳动生产率。近年来,学者们开始关注人口老龄化进程中劳动人口年龄结构老化对劳动生产率的影响④。由于老年劳动者在体力、耐力、创新等方面较弱,因此,一些文献认为随着劳动力老化,社会的劳动生产率将降低⑤,但老年劳动力具有丰富的经验与技能可以弥补体力上的不足⑥,一些研究也发现了老年劳动力的劳动生产率并不比年轻劳动力低的证据⑦。根据新古典经济理论,完全竞争市场下的劳动的边际产出等于实际工资,因此工资水平通常是衡量劳动者生产率的一个重要指标,但是由于市场不完美、刚性工资和工龄累计习惯的存在,高工龄员工的工资水平普遍较高,工资指标并不能完全反映老年劳动力生产率的实际情况。因此,我们既无法通过直接的工资水平也无法仅凭常识和现有的研究对中国各年龄段劳动者的劳动生产率做出判断,人口老龄化对劳动生产率的影响有待深入研究。

-

在人口老龄化导致劳动人口比例下降的情况下,劳动人口年龄结构老化是否会带来劳动生产率的下降是我们担心的主要问题之一,年龄和劳动生产率的关系由此也变得十分重要。国外关于劳动人口年龄结构老化与劳动生产率关系的研究主要从微观与宏观两个层面展开。

微观层面的研究,主流的文献是研究个体的劳动生产率随年龄如何变化并且拟合出不同的“年龄—劳动生产率”曲线。一些文献发现,个体年龄与劳动生产率之间的关系呈倒“U”型,即“年龄—劳动生产率”曲线是一种单峰形态的,而且对于不同的行业而言,单峰的峰点位置存在差异。例如,在艺术创作、诗歌创作、纯物理学理论研究等领域,劳动者的生产率在30岁左右达到巅峰,其后出现快速的下滑,但是在小说创作、医学研究、历史学的研究等方面,劳动者的生产率要到40岁乃至50岁才达到顶峰,而其后的下降速度相对较慢⑧。除了单峰形态的曲线,也有学者发现了双峰形态的“年龄—劳动生产率”曲线,即在主峰之后,当个体劳动者处于40—45岁⑨或接近退休年龄时⑩又会出现一次劳动生产率的峰值期。此外,还有学者发现,随着年龄的增加,个体劳动者的生产率也并不一定下降。例如,一些学者以澳大利亚企业层面的微观数据为考察对象,发现劳动力老化对劳动生产率基本没有影响,反而年轻劳动力对劳动生产率有负的效应⑪。一些研究通过区分不同行业考察法国2003年和2004年制造行业、服务行业和商贸业三个部门中劳动者年龄与劳动生产率之间的关系,发现在制造行业中,低技能劳动者的生产率随着年龄的增长而持续下降;高技能劳动者的生产率则基本保持不变,甚至在中年以后略有上升;在服务行业,低技能和高技能劳动者的生产率均随年龄的增长呈现出先上升后下降的趋势,但高技能劳动者生产率的上升幅度和下降幅度均大于低技能劳动者;在商贸行业,低技能劳动者的生产效率在中年以前快速上升,中年以后则急剧下降;而高技能劳动者的生产率则一直处于上升趋势,但是上升的幅度随年龄的增加逐渐减小⑫。在考察不同性别的劳动力年龄结构老化对劳动生产率的影响时,一些研究还发现,男性劳动力老化对劳动生产率基本没有影响,但女性劳动力老化却会带来生产率的显著降低⑬。

宏观层面的研究主要是构建Cobb-Douglas生产函数考察不同年龄组劳动者对边际产出或劳动生产率的影响,得到的结论也不统一。例如,有研究发现,虽然随着年龄的增长某些行业的劳动者生产率会倾向于下降,但从宏观层面来看,老年劳动力组的整体生产率水平甚至比年轻组更高⑭。美国人口普查的样本数据显示35—64岁的中年劳动力组对经济增长有显著的正向影响效应⑮。以OECD国家1950—1990年的数据为样本研究显示50—64岁的老年劳动力组对经济增长有显著的正向影响,65岁及以上劳动力组对经济增长有负的影响,而年轻劳动力组对人均产出的影响却不明显⑯。但瑞典50—60岁的老年劳动力组对生产率的提升有积极作用⑰。比利时、加拿大的样本研究也显示劳动力老化对劳动生产率增长有负面影响⑱。另外,一些文献通过对美国和澳大利亚的对比研究发现,随着劳动人口年龄结构的老化,劳动者的生产率水平有下降的趋势,但年老劳动者积累的工作经验以及资本劳动比的上升常常能抵消由年龄带来的负面效应⑲。一些文献通过跨国面板数据的研究也证实了教育、健康投资以及经验技能往往可以抵消劳动人口老化对劳动生产率的不利影响⑳。

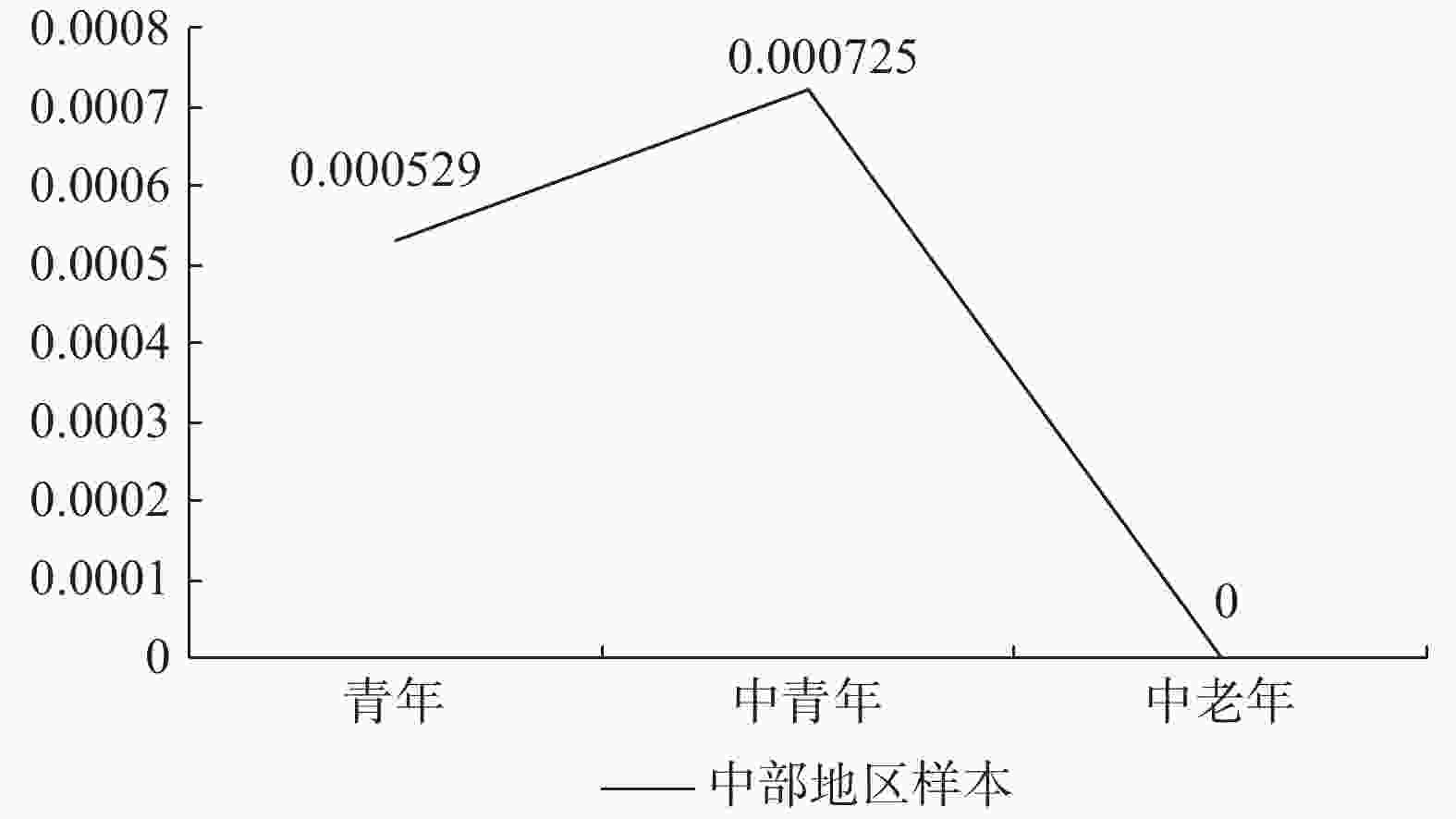

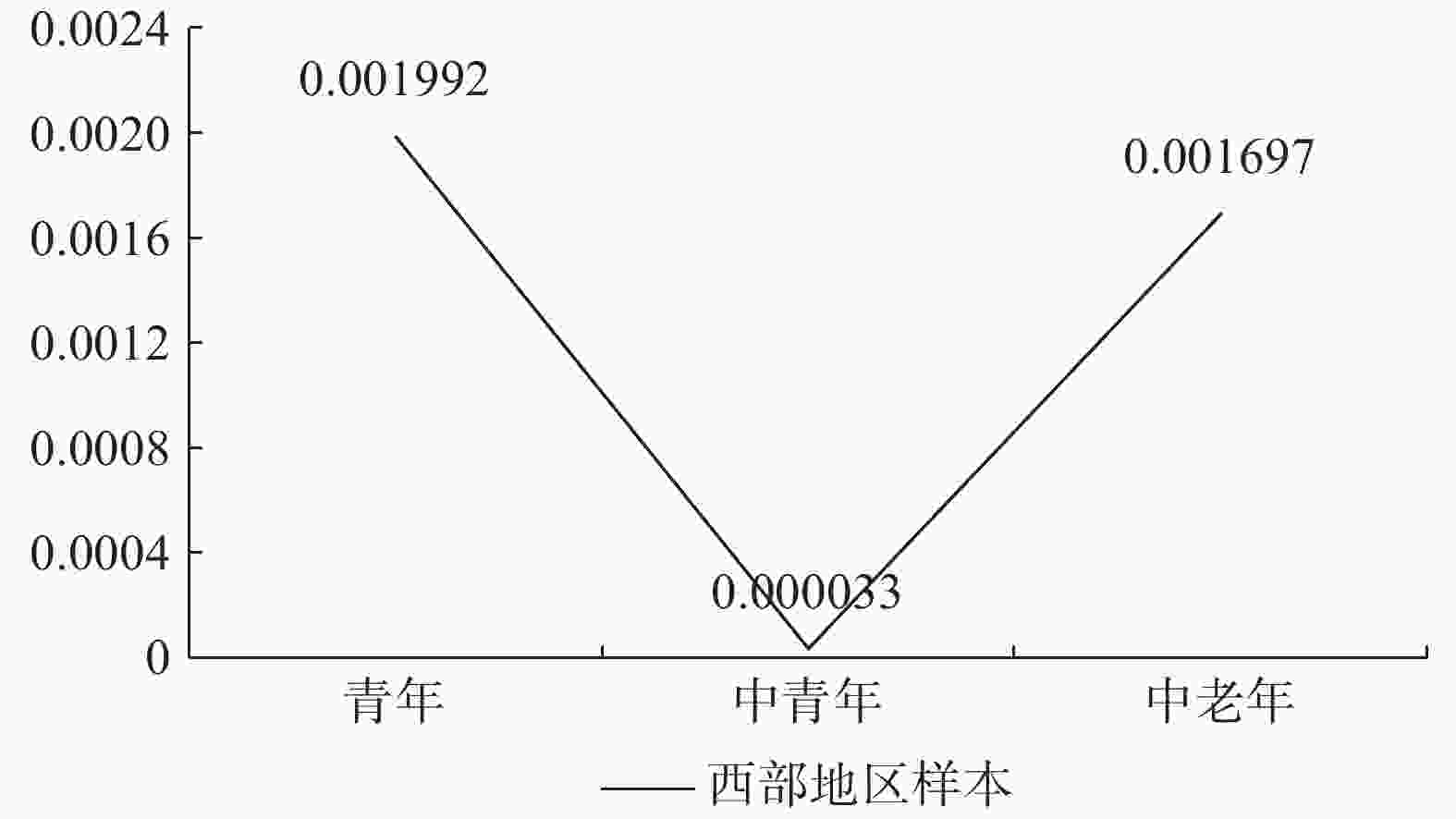

国内关于年龄与劳动生产率关系这一议题的探讨则非常有限,早期的一些定性研究认为,劳动年龄人口的老化会带来劳动生产率的降低㉑,但这种判断通常稍显武断,没有精确的定量分析做支撑。近些年学者们才慢慢开始转到定量研究层面上来,例如,在劳动力非完全替代的假设条件下,有研究发现不同年龄段劳动力之间的替代弹性越小,劳动人口老化对劳动生产率的消极影响越大㉒。一些文献通过对中国广东省东莞市农民工的调查研究发现,在劳动密集型的制造业,劳动者35岁之后的生产率会随着年龄的增大而快速下降,形成一个单峰形状的“年龄—劳动生产率”曲线㉓。也有学者提供了中国“年龄—劳动生产率”曲线呈现双峰形态的证据,他们利用中国2000年和2005年的城市数据,对东、中、西部样本分别做了估计,发现中部地区的“年龄—劳动生产率”曲线是比较明显的双峰形状,第一个峰值出现在30—34岁,第二个峰值出现在50—54岁,第二个峰值比第一个峰值略低。东部地区2000年的曲线形状与中部地区类似,但劳动生产率的上升和下降幅度都比较小。不过东部地区2005年的曲线的双峰消失,变为单峰。但由于他们在估计的过程中采用“分离式”的方法分别就每一个年龄组的劳动力对产出做回归,得到的结果事实上是有偏误的㉔。

从现有的文献来看,从宏观层面较准确研究中国劳动人口年龄结构老化与劳动生产率关系的文献还很少,尚未形成某项公认的理论和模型,也没有弄清楚人口老龄化背景下中国劳动年龄人口生产率水平在不同时段与不同区域间的动态演化路径。就中国的现实而言,劳动者的劳动生产率与其受教育程度、地区的经济发展程度、生育政策、人口的跨区域转移等各种宏观和微观因素相关,诸多现实特征增加了中国劳动生产率演化不同于西方国家的复杂性。鉴于此,本文运用中国1990—2010年人口普查与1%抽样调查数据,探讨不同的年龄组劳动者的年龄—生产率关系,从而补充这方面研究的不足,同时也进一步完善人口老龄化理论。本文的创新之处主要体现在以下三点:(1)以人口普查数据为基础,利用嵌套了劳动人口年龄结构CES函数的Cobb-Douglas生产函数,运用非线性估计方法探究了不同年龄组劳动力的劳动生产率情况,估计了符合中国实际情况的“年龄—劳动生产率”曲线;(2)基于省域层面的分析,比较了中国各省份劳动人口老化的程度,从区域差异的角度分析了劳动人口老化与劳动生产率的关系;(3)刻画了全国及各区域不同年龄组劳动力生产率的动态演化路径。

-

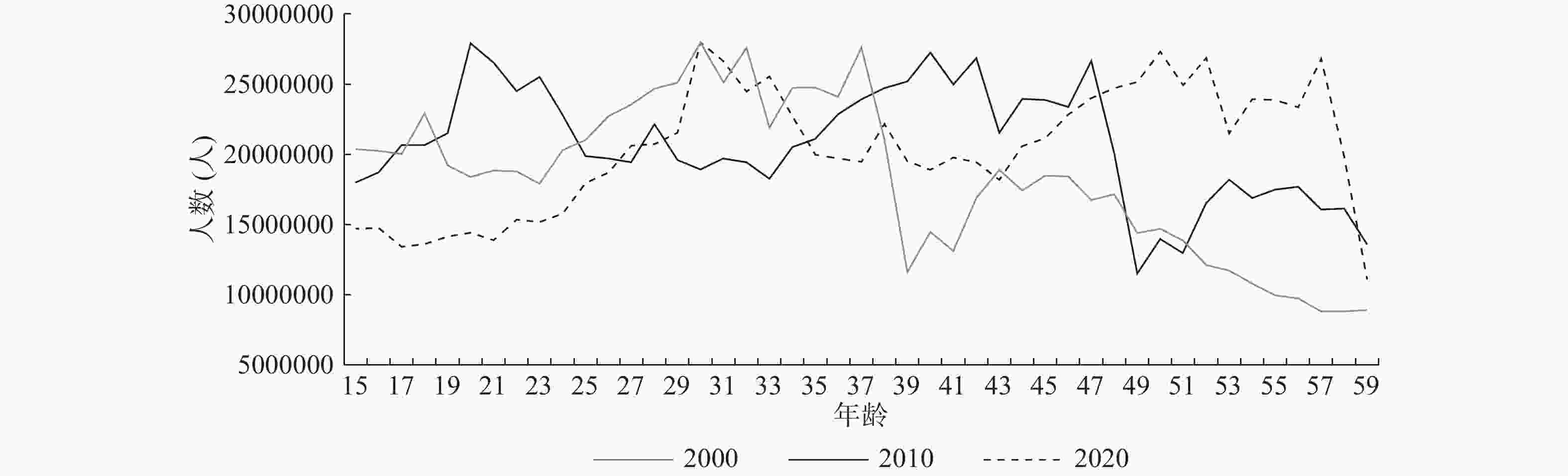

中国劳动人口年龄结构老化现象已经非常明显,而且在未来二十年内将继续加深。根据中国第五次和第六次人口普查数据统计,2000年中国15—59岁劳动人口的平均年龄为34.35岁,2010年上升到35.99岁。2000年,中国15—34岁的人口占总劳动人口的比例为53.44%,35—59岁人口占比为46.56%;2010年,中国15—34岁的人口占总劳动人口的比例下降到45.56%,35—59岁人口占比则上升到54.44%。图1对中国2000—2020年劳动人口年龄结构做了直观的描述㉕。2010年25—38岁人口数量显著少于2000年,而39岁以上的人口数量远远大于2000年,到2020年,50岁及以上的劳动人口数将十分庞大。

中国现阶段劳动者年龄结构的特征及未来的变化方向与中国过去的人口出生情况息息相关。新中国建国后出现过三次人口出生高峰,第一次高峰出现在1955年前后,时值建国初期,这一时期出生的人口目前已60岁以上,已经或者即将退出劳动力行列;第二次高峰出现在1961年三年自然灾害后,一直持续到20世纪70年代初,这一时期出生的人口目前属于劳动力群体中的中老年者;第三次高峰出现在1990年前后,虽然这一时期在计划生育政策的实施下生育率比较低,但由于第二次人口出生高峰的新生儿基数较大,进入生育期后带来了第三次高峰,但这一次出生高峰的新生儿出生总量明显少于第二次高峰时期。这一时期出生的人口目前在30岁左右,属于青年劳动力。自第三次人口出生高峰后,中国人口出生率一直处于较低水平。未来十年内,第二次人口出生高峰中出生的人口将逐步退出劳动力行列,而第三次人口高峰出生的人口不足以抵消这一老化程度,从而导致中国面临更为严峻的劳动人口老化问题。如果在未来数年内,中国没有出现显著的人口出生高峰,那么这一问题将持续较长时间。

-

中国劳动人口年龄结构的另一个特点是地区差异较大,与东中西部人口老化呈现规律的阶梯状分布不同㉖,地区间劳动人口年龄结构差异更为复杂。首先需要区分劳动年龄人口和在业人口。在中国,根据《劳动法》的规定,劳动年龄人口指16—55周岁的女性和16—60周岁的男性,这一群体是潜在可被雇佣的劳动人口。而在业人口指正在参与经济活动并以劳动获取报酬的人口,一般来讲在业人口的数量少于劳动年龄人口的数量。但在业人口的年龄范围常常超出劳动年龄人口的标准年龄范围,15周岁以下的人口会从事一些特殊的行业(如演艺行业),也存在一些非法雇佣的情况,不过总体来说15周岁以下人口的从业比例非常低;而55周岁以上的女性或60周岁以上的男性在业情况较为普遍,比如自雇劳动者、单位返聘者,在农业生产中这一现象就更加常见。我们考虑劳动人口年龄结构与劳动生产率关系时更为关注的是在业人口的情况,因为这一部分人口的数量直接影响到经济产出。1990—2010年各次人口普查数据显示,中国各年龄段人口在业比率之间的差距较大,而且近三十年来各年龄段人口在业比率的变化也较大,这对我们考察劳动人口年龄结构问题十分重要。

从中国1990—2010年各年龄段人口在业比例可以看出(见表1),30—49岁的中青年劳动人口的在业率最高,15—29岁青年劳动人口在业率和45—64岁中老年劳动人口的在业率相对较低。表1中未列出65岁及以上人口的在业比率,这一数值一般在20%以下,且随年龄提高急剧下降。青年劳动人口在业率低的原因一方面是这一年龄段的人口正在接受教育或培训,另一方面可能是由于缺乏工作经验而较容易失业,处于待业或找工作当中。中老年劳动人口在业率低的原因则可能是达到退休年龄、因为疾病等因素导致劳动能力丧失或部分丧失抑或是在家照看孙子女等而退出劳动力市场。从1990—2010年各年龄段人口在业比例的变化情况来看,青年人口的在业比例出现显著的下降,15—19岁人口在业比例由1990年的64.83%下降到2010年的23.13%,20—24岁人口的在业比例则从91.15%下降到62.25%,这主要是由于中高等教育的普及,人们的受教育年限逐步增加,从而推迟了进入劳动力市场的时间。而55—64岁人口的在业率则呈先上升后下降的趋势,这主要是由于老年人口的身体健康状况改善,延长了劳动者可从事劳动的年限,同时社会给愿意继续参加劳动的中老年劳动者提供了越来越多合适的岗位,但随着经济的发展以及人民生活水平的改善,老年劳动者从事工作的“收入效应”开始大于“替代效应”,从而又表现为退出劳动力市场享受娱乐休闲。另外可以看到,整体而言,2000年后劳动人口的在业率较2000年前要略低,这与人民生活水平随着经济发展不断提高不无关系。2010年,除55—59岁外,各年龄段人口在业比率都比2000年低,造成这一现象的一个重要原因是2008年金融危机以后中国经济增速放缓。

年份 15—19岁 20—24岁 25—29岁 30—34岁 35—39岁 40—44岁 45—49岁 50—54岁 55—59岁 60—64岁 1990 64.83% 91.15% 94.43% 94.95% 95.08% 93.69% 89.85% 78.54% 65.22% 45.76% 1995 53.20% 89.16% 93.22% 93.78% 94.04% 93.58% 89.72% 80.01% 64.46% 43.74% 2000 40.56% 71.46% 80.07% 84.06% 86.06% 86.30% 84.73% 76.91% 66.34% 49.06% 2005 28.13% 75.41% 85.49% 87.58% 88.91% 87.91% 83.31% 75.93% 65.11% 49.11% 2010 23.13% 62.25% 78.74% 81.38% 83.29% 84.49% 82.39% 72.77% 65.23% 48.85% 数据来源:国家统计局,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/. 表 1 中国1990—2010年各年龄段人口在业比率

-

表2给出了中国各省份2010年青年劳动人口(15—29岁在业人口)、中青年劳动人口(30—44岁在业人口)和中老年劳动人口(45—64岁在业人口)占总劳动人口(15—64岁在业人口)比例的情况。对比各地区劳动力年龄结构可以发现,东部沿海地区的广东、北京、天津和上海等地的劳动力群体中,青年劳动力占比最高,青年劳动人口占比分别达到33.45%、32.55%、30.84%和29.41%,高于全国平均水平6.86个百分点、6.21个百分点、4.50个百分点和3.07个百分点。

位次 地区 青年劳动人口占比 位次 地区 中青年劳动人口占比 位次 地区 中老年劳动人口占比 全国 26.34% 全国 40.94% 全国 32.72% 1 广东 33.45% 1 青海 47.01% 1 辽宁 40.02% 2 北京 32.55% 2 新疆 45.71% 2 吉林 36.60% 3 天津 30.84% 3 宁夏 44.95% 3 黑龙江 35.99% 4 海南 29.98% 4 云南 44.77% 4 山东 35.50% 5 上海 29.41% 5 贵州 44.64% 5 湖北 35.08% 6 福建 28.71% 6 安徽 43.75% 6 四川 34.93% 7 河北 28.56% 7 江西 43.45% 7 河北 34.83% 8 新疆 28.28% 8 甘肃 42.98% 8 江苏 34.77% 9 陕西 27.75% 9 四川 42.81% 9 天津 33.90% 10 河南 27.50% 10 内蒙古 42.40% 10 上海 33.63% 11 广西 27.50% 11 福建 42.28% 11 湖南 33.62% 12 宁夏 27.42% 12 浙江 42.13% 12 内蒙古 33.60% 13 云南 27.03% 13 黑龙江 41.95% 13 陕西 33.17% 14 山西 26.57% 14 广东 41.46% 14 浙江 32.95% 15 青海 26.31% 15 广西 41.36% 15 山西 32.88% 16 江西 26.07% 16 吉林 40.91% 16 河南 32.82% 17 甘肃 25.88% 17 湖南 40.89% 17 安徽 32.65% 18 湖北 25.51% 18 海南 40.69% 18 贵州 31.38% 19 湖南 25.49% 19 山西 40.54% 19 广西 31.14% 20 江苏 25.43% 20 江苏 39.80% 20 甘肃 31.14% 21 山东 25.15% 21 河南 39.67% 21 江西 30.48% 22 浙江 24.91% 22 湖北 39.41% 22 北京 30.08% 23 内蒙古 24.00% 23 山东 39.35% 23 海南 29.33% 24 贵州 23.99% 24 陕西 39.08% 24 福建 29.01% 25 安徽 23.61% 25 辽宁 38.28% 25 云南 28.21% 26 吉林 22.49% 26 北京 37.37% 26 宁夏 27.63% 27 四川 22.25% 27 上海 36.96% 27 青海 26.67% 28 黑龙江 22.06% 28 河北 36.61% 28 新疆 26.01% 29 辽宁 21.69% 29 天津 35.27% 29 广东 25.09% 注:为了与后文计量数据相一致,表中未列出西藏的数据,将重庆市并入四川省一起统计。 表 2 中国2010年各地区劳动人口年龄结构㉗

西部地区的四川和东北三省的青年劳动人口占比最低,吉林、四川、黑龙江和辽宁的青年劳动人口占比分别为22.49%、22.25%、22.06%和21.69%。中青年劳动人口占比中,东部地区的天津、上海、北京的数值较低,分别为35.27%、36.96%和37.37%。中青年劳动人口占比最高的三个地区是西部的青海、新疆和宁夏,数值分别为47.01%、45.71%和44.95%。与较低的青年劳动人口占比相对应,东北三省的中老年劳动人口占比最高,辽宁、吉林和黑龙江三省的老年劳动人口占比分别达到了40.02%、36.60%和35.99%,高于全国平均水平7.2个百分点、3.88个百分点以及3.27个百分点。西部地区的四川省中老年劳动人口占比也较高,为34.93%,排名第6位。中老年劳动人口占比最低的地区是广东,该比值为25.06%

总体上而言,中国劳动年龄人口呈现出的区域特点是,东部地区中老年人口占比相对较高,中部地区青年人口占比较低,而西部地区中青年人口占比较高,而且各区域内部也表现出较大的差异。东部地区的青年劳动人口占比情况呈现出两个聚类,北京、上海和广东的青年劳动人口占比较高,山东、江苏和浙江的青年劳动人口占比却较低。东部地区中青年劳动人口比例相对较低,除福建、浙江和广东之外的其余地区都低于全国平均水平。另外,虽然广东、福建和北京的中老年劳动人口占比很低,但整体而言东部地区的中老年劳动人口占比要略高于中西部地区。中部地区各年龄段劳动人口占比较为分散,在三个地区中,区域内差异性最大。西部地区中,四川是中老年劳动人口占比最高而青年劳动人口占比最低的地区,而新疆、宁夏、青海、云南等经济发展相对落后的省份中青年劳动人口占比较高,中老年劳动人口占比较低。

-

引起中国地区间劳动人口年龄结构差异的因素主要是人口出生率和死亡率的降低以及人口的大规模流动,前者是人口自然增长和年龄结构变化的原因,后者则造成人口的机械增长和年龄结构的变化。从近五十年各地区的生育率情况来看,东北三省是中国人口出生率下降最快的地区,以辽宁省为例,1970年人口出生率是25‰,1980年下降到14.1‰,2000年为10.7‰,到2012年已经低至6.15‰,仅为全国平均水平12.10‰的一半,事实上这一数值已经低于世界上人口出生率最低的国家㉘。东北三省人口出生率较低的原因,首先是计划生育政策在东北地区的施行效果较为明显,东北国有性质企业占比大,私营经济活动较弱,大多数东北家庭的主要经济支柱为国企员工,因此计划生育的执行情况较好。其次,东北的城市化程度相对较高,农村地区也比较富裕,因此“养儿防老”等一些传统思想观念较轻。东北地区由于受到满蒙文化影响,“传宗接代”“男尊女卑”的社会风俗也相对薄弱。最后,东北老工业区在1980年后开始逐步衰落,经济的不景气也导致东北地区人口生育意愿下降。与此同时,东北地区的人口平均预期寿命又高于全国平均水平。1990年,辽宁省人口平均预期寿命为70.22岁,高于全国平均水平1.67岁;2010年辽宁省人口平均预期寿命为76.34岁,高于全国平均水平1.51岁。极低的人口出生率和较高的人口预期寿命导致东北地区成为中国人口老龄化最严重的区域,劳动年龄人口老化程度也异常严峻。由于东北地区主要依靠人口自然增长,如果继续维持这样的低出生率,那么在未来很可能面临严重的劳动力短缺,对经济发展造成不利影响。西部地区的青海、新疆、宁夏、云南等地的情况则恰好相反。这些地区主要是少数民族聚居的区域,计划生育政策相对宽松,人口出生率较全国平均水平高。但这些地区经济发展程度较低,人民生活水平不高,自然条件不利,因此人口死亡率较高,人口平均预期寿命较短。2010年云南、青海、新疆、宁夏等地的人均预期寿命分别为69.54岁、69.96岁、72.35岁和73.38岁,低于全国平均预期寿命5.29岁、4.77岁、2.48岁和1.35岁,较高的出生率和较高的死亡率导致这些地区中青年人口占比大,老年人口占比小。

人口流动是造成中国地区间劳动人口年龄结构差异的另一个重要原因。2017年《中国流动人口发展报告》㉙显示,中国2016年流动人口为2.45亿,占总人口的17.71%,流动人口的平均年龄为29.3岁,低于中国劳动人口的平均年龄37岁,如果考虑到流动人口主要为中青年劳动人口的话,那么其差异将更大。由于流入人口年龄较轻,所以一般来讲,人口流出地的青年劳动人口比例会降低,中老年劳动人口比例将上升,而人口流入地的青年劳动人口比例会上升,中老年劳动人口比例将下降。中国人口的流动方向大致为中、西部地区流向东部地区。2017年《农民工监测调查报告》数据显示㉚,农民工中有34.1%来自中部地区,38.4%来自西部地区,其中50.8%的农民工流入了东部地区。可以发现,中部地区、西部地区和东北地区的农民工绝大多数仍来自本区域,其比例分别为89.2%、86.5%、78.2%。但是东部地区的农民工来源则广泛得多,来自东部地区、中部地区、西部地区和东北地区的农民工比例分别为35.6%、37.4%、24.6%和2.4%。从跨省流动人口数据来看,2011年中国各地区流入人口最多的省市分别是广东、浙江、上海、北京、江苏和福建,分别占全国跨省流动人口的24.2%、23.6%、12.7%、10.5%、8.9%和7.0%。这六个省市中,广东、上海、北京和福建的青年劳动人口占比都比较高,而浙江和江苏两省的青年劳动人口占比却较低,这可能是由于这两个省流入人口年龄相对较大,流出人口年龄相对较轻所导致。第六次人口普查数据显示,西部地区的青海和宁夏跨省流动人口流入数量最少(除西藏外),其次是四川、湖南、安徽、江西等地,跨省流动人口仅占本地区常住人口的1.0%—1.4%。由于安徽、四川两地同时也是人口流出大省,因此这两地的青年劳动人口占比和中青年劳动人口占比都较低,而中老年劳动人口占比较高。

-

本节估计中国的“年龄—劳动生产率”曲线,并分析其在不同时段与不同区域间的变化趋势。实证研究的基本模型选用包含人力资本和技术进步的柯布—道格拉斯生产函数(Cobb-Douglas production function):

其中,A表示中性的技术进步对产出的贡献,K代表资本,L代表劳动,H代表人力资本。α、β和γ分别代表资本、劳动和人力资本的产出弹性。为了研究劳动者年龄与生产率之间的关系,本文在柯布—道格拉斯生产函数中嵌套了一个劳动人口年龄结构的CES函数:

其中,i表示劳动者的年龄组别;δ是分布参数,表示各年龄组的权重;ρ是弹性参数,表示各年龄组劳动者间的替代关系。之所以采用CES形式的劳动人口函数而不是直接将分年龄段的劳动人口引入生产函数,主要是由于以往的经验研究表明,各年龄段劳动者之间并不完全替代,而CES函数具有更普遍的代表性。嵌套入CES函数的柯布—道格拉斯生产函数变为:

关于替代弹性的定义是

$\sigma = {{d\ln ({X_1}/{X_2})} / {d\ln (\dfrac{{\partial Y/\partial {X_1}}}{{\partial Y/\partial {X_2}}})}}$ ($\sigma $ 通常取正值),表示边际技术替代率的百分比变化引起的要素需求的百分比变化。在本文的函数条件下,根据此定义计算各年龄组劳动者间的替代弹性为$\sigma = \dfrac{1}{{1 - \rho}}$ ,通常$\; \rho $ 为小于1的数。假如资本和人力资本投入是定值,那么根据欧拉定理(Euler Theorem),产出总量为各年龄组劳动者人数与其边际产出(也即边际生产率)乘积之和:

因此,如果能够估计出各年龄组劳动者的边际生产率,那么我们就能够更有效地对一个地区未来的经济增长做出判断。在本文的假设条件下(即嵌套了CES函数的柯布—道格拉斯生产函数),各年龄组劳动者的边际产出为:

任意两个年龄组劳动者的边际技术替代率㉛为:

-

为了进行实证计量,首先我们需要对(3)式方程两边取对数,得到:

取对数后方程为非线性的,因而不能继续沿用普通的线性回归方法,而应该用非线性模型进行回归。本文的线性和非线性回归均采用统计软件stata15.0。

-

本文的实证分析拟利用29个省市自治区㉜,1990年、1995年、2000年、2005年和2010年这五年的数据。变量的选取如表3所示。其中地区GDP以1990年为基期的不变价格进行了折算;资本存量采用Gold Smith在1951年提出的永续盘存法估计,基础公式为:

${K_{it}} = (1 - {\delta _t}){K_{i,t - 1}} + {I_{it}}$ ,根据这一公式,可以估计各地区相关年份的资本存量,其中K表示资本存量,δ表示资本折旧率,I表示投资;下标i表示地区,下标t表示年份。投资I采用固定投资总额数据,在估算资本存量时,要考虑资本价格的问题,本文利用各地区GDP指数,以1990年为基期,计算出不变价格的固定投资总额。基年的物质资本存量数据来自张军等的估算结果㉝。在获得以上数据后,即可以估算出1990年之后的资本存量数据。尽管中国女性法定劳动年龄为16—55岁,男性法定劳动年龄为16—60岁,然而从历史数据计算中发现,60—64岁人口的在业比率在最低的年份1987年也有42.20%,最高的年份2005年达到49.11%,约占该年龄段总人口的一半,因此将其纳入考虑范围。将劳动人口L划分为青年、中青年、中老年三组(i=1,2,3),分别为15—29岁、30—44岁和45—64岁。中国各年龄段人口的数据通过各地区各年龄段人口与全国各年龄段人口在业比率相乘计算得到。在计算平均受教育程度时,受过教育、扫盲班、小学教育、中学教育、高中教育、大专及以上教育者受教育年限分别按0年、1年、6年、9年、12年、14年计算。由于统计年鉴计量口径不一致,有些年份出现中专教育,则等同于高中教育,有些年份有肄业和在校生统计,则将该阶段受教育年限减半计算。符号 涵义 度量指标及说明 gdp 实际地区生产总值 以1990年为基期,平减后的实际值 k 资本存量 根据永续盘存法折算后的值 l 劳动人口 划分为青、中青、中老三组,分别为15−29、30−44和45−64岁 H 平均受教育年限 根据各地区不同教育程度人口数加权得到 mig 人口迁移率 外省流入人口占总常住人口的比重 S_T 产业结构高级化 第三产业与第二产业产值的比重 表 3 模型相关变量解释与说明

考虑到在20世纪80年代中期以前中国主要实行的是五年小学、两年初中和两年高中的学制,所以1990年之前的计算方法略作调整。在计算产业结构时,没有划分第一产业和第二产业的1990年的数据,将工业和建筑业计入第二产业,运输业和商业计入第三产业。另外,各地区劳动者群体中外来劳动力因素采用外省流入人口占常住人口的比重来衡量。外省流入人口指非本地户籍但在现居住地居住半年以上的人口,常住人口则指所有(包括户籍人口和非户籍人口)在现居住地居住半年以上的人口。

-

本文的计量数据主要来自《1990年人口普查资料(第四次)》《1995年全国1%人口抽样调查资料》《2000年全国人口普查资料(第五次)》《2005年全国1%人口抽样调查资料》《2010年全国人口普查资料(第六次)》,以及1990—2011年的《中国统计年鉴》等。所使用变量的描述性统计如表4所示。从表4可知,各省地区生产总值的变化范围为61.10亿—3840.00亿元。各省总的劳动人口(15—64岁在业人口)数、青年劳动人口(15—29岁在业人口)数、中青年劳动人口(30—44岁在业人口)数以及中老年劳动人口(45—64岁在业人口)数的变动范围分别为244.80万—6459.62万人、75.25万—2953.19万人、71.23万—2503.96万人、43.01万—2024.20万人。除此之外,各省的平均受教育年限、外省流入人口占总常住人口的比重、产业结构高级化水平等变量均表现出较大的变动范围。

变量名称 表示 类别 中间值 标准差 最小值 最大值 样本数 地区生产总值对数 ln_gdp 总体(overall) 6.706854 0.8747841 4.112512 8.253228 N=145 组间(between) 0.8224111 4.703545 7.92346 n=29 组内(within) 0.3281387 5.982551 7.309069 T=5 地区资本存量对数 ln_k 总体(overall) 7.527512 0.9583696 5.033093 9.397589 N=145 组间(between) 0.7276585 5.852614 8.588828 n=29 组内(within) 0.6353687 6.192248 8.59466 T=5 总劳动人数对数 ln_l 总体(overall) 7.468331 0.8147383 5.500461 8.787163 N=145 组间(between) 0.8216853 5.581933 8.688383 n=29 组内(within) 0.0859433 7.131619 7.78132 T=5 青年劳动人数对数 ln_age31 总体(overall) 6.341626 0.8155275 4.320776 7.990642 N=145 组间(between) 0.7907153 4.584043 7.45544 n=29 组内(within) 0.2392111 5.755586 6.876828 T=5 中青年劳动人数对数 ln_age32 总体(overall) 6.556814 0.8286213 4.265789 7.825628 N=145 组间(between) 0.8254318 4.634745 7.757951 n=29 组内(within) 0.1555687 6.024957 6.907685 T=5 中老年劳动人数对数 ln_age33 总体(overall) 6.098059 0.8851801 3.761527 7.612929 N=145 组间(between) 0.862715 4.065964 7.436874 n=29 组内(within) 0.2448284 5.645724 6.556987 T=5 平均受教育年限 H 总体(overall) 7.373798 1.414569 3.738415 11.47685 N=145 组间(between) 0.8036437 6.103103 9.698247 n=29 组内(within) 1.171795 4.468208 9.85175 T=5 省外流入人口占常住人口比例(百分点) mig 总体(overall) 4.085626 6.400891 0.2953409 38.99789 N=145 组间(between) 5.101399 0.509202 19.51195 n=29 组内(within) 3.958539 -10.43807 23.57156 T=5 产业结构高级化 S_T 总体(overall) 0.760878 0.4533017 0.0773681 3.128591 N=145 组间(between) 0.2663452 0.5009196 1.770335 n=29 组内(within) 0.3694769 -0.8877178 2.119133 T=5 表 4 描述性统计结果

-

(1)标准柯布—道格拉斯生产函数模型的回归分析

首先对标准的包含人力资本的柯布—道格拉斯生产函数做估计,建立不含控制变量和含有控制变量的计量模型如下:

我们在计量前对各变量的估计参数做出预判。在规模报酬不变的柯布—道格拉斯函数中,资本和劳动的贡献率一般被认为是0.3和0.7,然而中国是典型的投资驱动型经济增长模式,因此预计实际资本的贡献率会更高一些。劳动者受教育水平通常代表了一个地区的人力资本积累量,对经济产出有积极影响,因此

${a_3}$ 的预期符号为正。外省迁入人口占常住人口比重这一统计量主要反映外来人口和本地人口在经济生产中是否呈现异质性,中国的人口转移主要表现为劳动年龄人口从农村转移到城市,从经济欠发达的地区转移到经济发达的地区,迁移人口既包含高素质的劳动力,同时也包含教育文化水平较低的农民工,对流入地经济增长的贡献是模糊的,因此${a_4}$ 的符号不确定。第二产业占比和第三产业占比反映的是产业结构变化,第三产业和第二产业产值相对比重增加意味着产业结构由制造业向更高级的服务业转变,产业结构的高级化也即“经济服务化”的过程,对经济增长有积极作用㉞,因此,${a_5}$ 的预期值为正。表5给出了估计的结果。解释变量 模型1 模型2 模型3 模型4 ln_k 0.460***(0.0171) 0.379***(0.0345) 0.378***(0.0339) 0.358***(0.0288) ln_l 0.428***(0.127) 0.417***(0.123) 0.694***(0.175) 0.597***(0.148) ln_H 0.339***(0.127) 0.372***(0.126) 0.212*(0.109) mig −0.00830**(0.00376) −0.0114***(0.00321) S_T 0.197***(0.0291) _cons 0.0464(0.886) 0.0700(0.863) −2.022(1.272) −0.968(1.086) N 145 145 145 145 R2 0.908 0.913 0.917 0.941 估计方法 FE FE FE FE 注:括号内为标准误,*、**、***分别表示10%,5%水和1%平下显著。 表 5 标准柯布-道格拉斯生产函数模型估计结果

表5中Hausman检验结果表明不含控制变量和含有控制变量的模型都适合采用固定效应模型。在不含控制变量的模型估计结果中,资本和劳动的系数分别为0.460和0.428,这表明,中国当前总产出中资本的贡献率偏大,甚至大于劳动的贡献率。从最终估计的结果来看,所有变量的估计系数均与预期一致。以纳入相关控制变量的模型4为例,

${a_3}$ 的估计值为0.212,受教育年限越长,劳动者的生产率更高,对经济增长越有利。事实上,教育质量对劳动生产率有显著且稳定的正效应,而教育数量对劳动生产率的影响则要取决于教育质量的高低,总体上而言,随着教育数量的增加,中国的教育质量也在提升,表现出对经济增长有正向促进作用㉟;${a_4}$ 的估计值为−0.0114,虽然在统计上显著,但估计值较小,经济影响并不大;${a_5}$ 的估计值在1%的水平下显著,根据系数估计值,这意味着产业结构高级化水平每上升1个百分点,会带来GDP 0.197个百分点的增长。(2)纳入劳动人口年龄对劳动生产率影响的生产函数回归分析

本节将在标准柯布—道格拉斯生产函数估计的基础上,进一步对纳入劳动人口年龄结构的生产函数作回归分析。由上文的分析可知,此时应该采用非线性回归方法估计下列方程:

通过对模型(10)进行非线性回归,最终的参数估计值如表6所示。由表6可知,在区分劳动年龄人口的情况下,代表资本产出弹性的α值变得更大,而代表总体劳动力产出弹性的β值则正好相反,人力资本的产出弹性值略小一些,估计值在0.3附近,这表明样本期中国经济增长主要是靠资本积累来实现的,人力资本的贡献还较小;另外,无论在不含控制变量的模型中还是在含控制变量的模型中,ρ的值均为负,但并不显著,在统计意义上而言,我们认为最终的ρ值无异于0。

在得出各参数的估计值后,进一步根据式(5)给出的表达式

${K^\alpha } \cdot \beta \cdot {(\sum {{\delta _i}{L_i}} )^{\beta /\rho - 1}}{\delta _i}L_i^{\rho - 1} \cdot {H^\gamma }$ ,以包含所有控制变量的最后一组估计值为基准,计算各年龄组的边际产出(或边际劳动生产率),具体情况如图2所示。参数 估计值 P值 估计值 P值 估计值 P值 α 0.7267*** 0.000 0.6423*** 0.000 0.6402*** 0.000 β 0.3882*** 0.000 0.4559*** 0.000 0.4568*** 0.000 δ1 1.1295*** 0.000 0.6979*** 0.009 0.6927* 0.010 δ2 0.9893*** 0.000 1.0667*** 0.000 1.0717*** 0.000 δ3 −1.1188 / −0.7674 / −0.7644 / ρ −0.1646 0.639 −0.3580 0.500 −0.3518 0.517 γ 0.3330** 0.022 0.2582* 0.073 0.2663* 0.080 $\phi $

/ / 0.0093*** 0.008 0.0095** 0.011 $\varphi $

/ / / / −0.0073 0.864 样本量 145 145 145 145 145 145 注:*、**、***分别表示10%,5%水和1%平下显著。 表 6 全国样本情况下的估计值

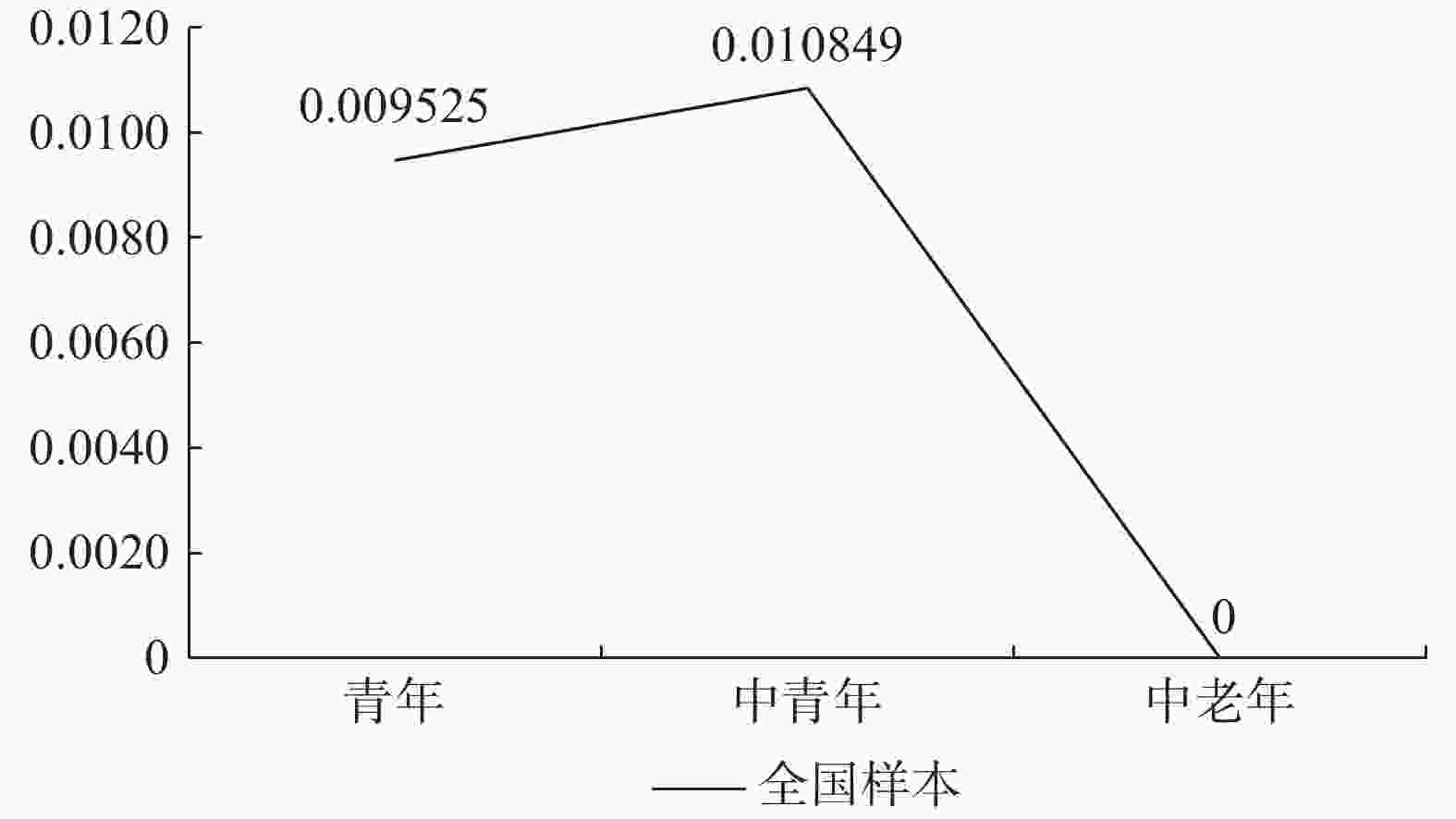

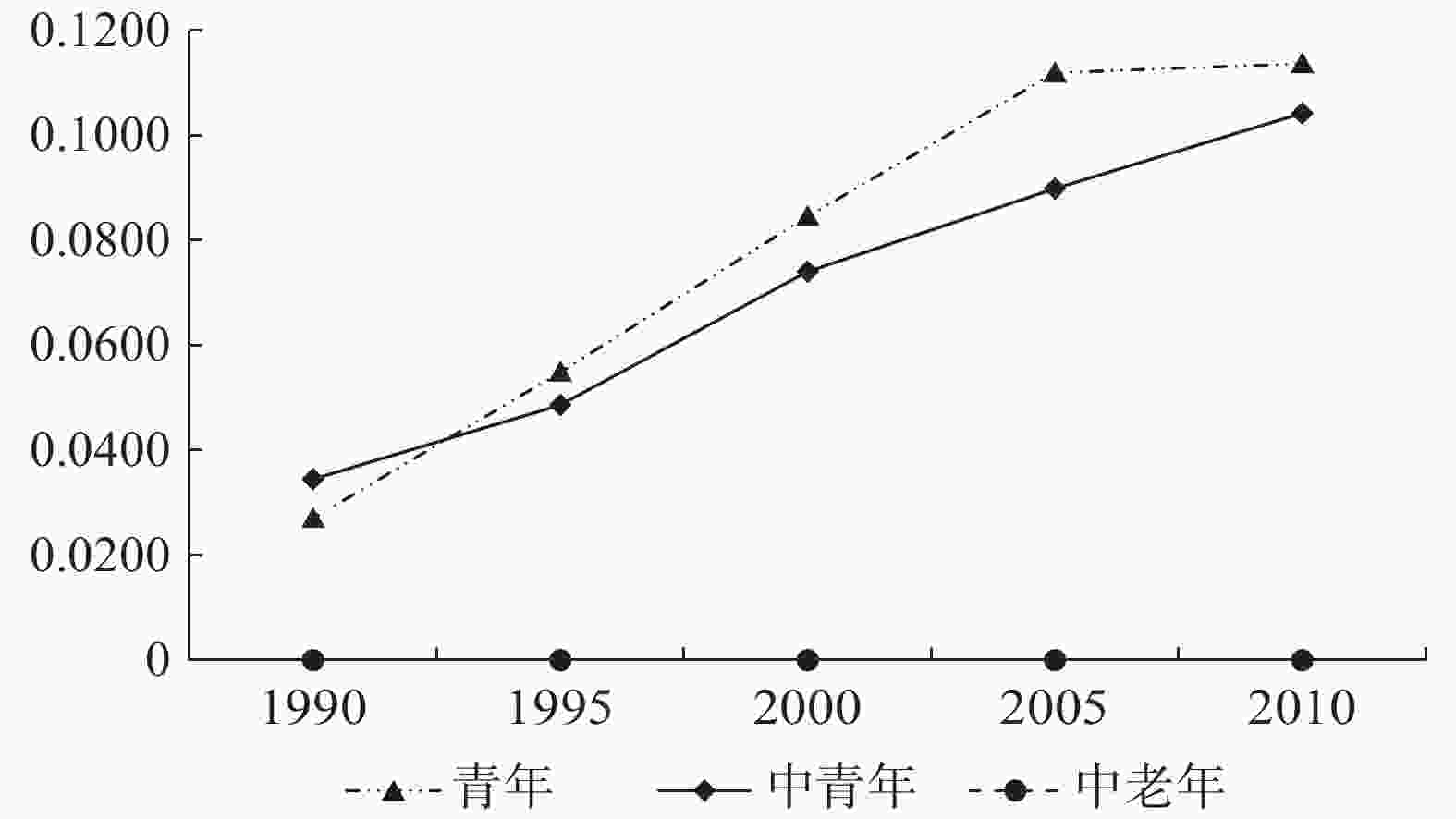

根据最终测算出来的边际劳动生产率结果可知,就全国整体而言,中青年劳动力组边际劳动生产率最高,青年劳动力组次之,中老年劳动力组边际劳动生产率最低,这符合我们的预期,通常中青年劳动力在智力、体力和经验上都有一定的优势,处于事业的黄金期,劳动生产率最高,随着年龄结构的老化,中老年劳动生产率递减至0。中老年劳动生产率的下降主要与中国老年人的受教育状况以及劳动密集型产业结构有关。中国目前劳动年龄人口受教育状况是年龄越大受教育水平越低,与欧美国家恰好相反。而当今社会的技术更新较快,而且在新技术需要被迅速掌握的时候,更新的技术又迅速产生,中老年人口对新技术的接受需要较强的学习能力和较高的教育水平,这些正好是当前中国中老年劳动人口所欠缺的。此外,样本考察期间,中国大部分的企业仍是劳动密集型,相对而言,劳动密集型产业更注重从业人员的耐受力和适应性,随着年龄的增长劳动者身体机能也会逐步退化,体力、脑力都处于衰退状态,这些都会降低劳动生产率,从而影响中国经济的增长。

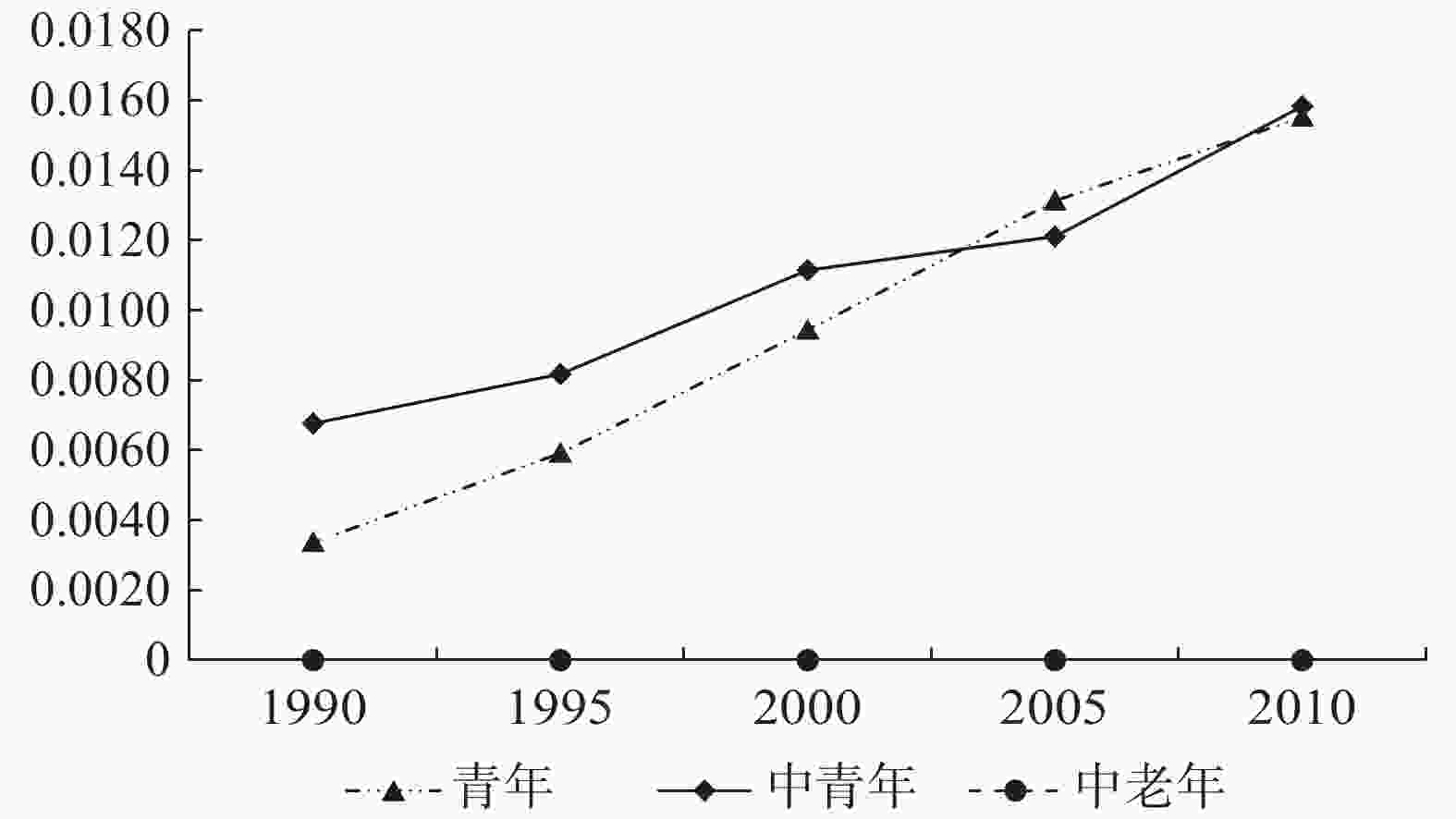

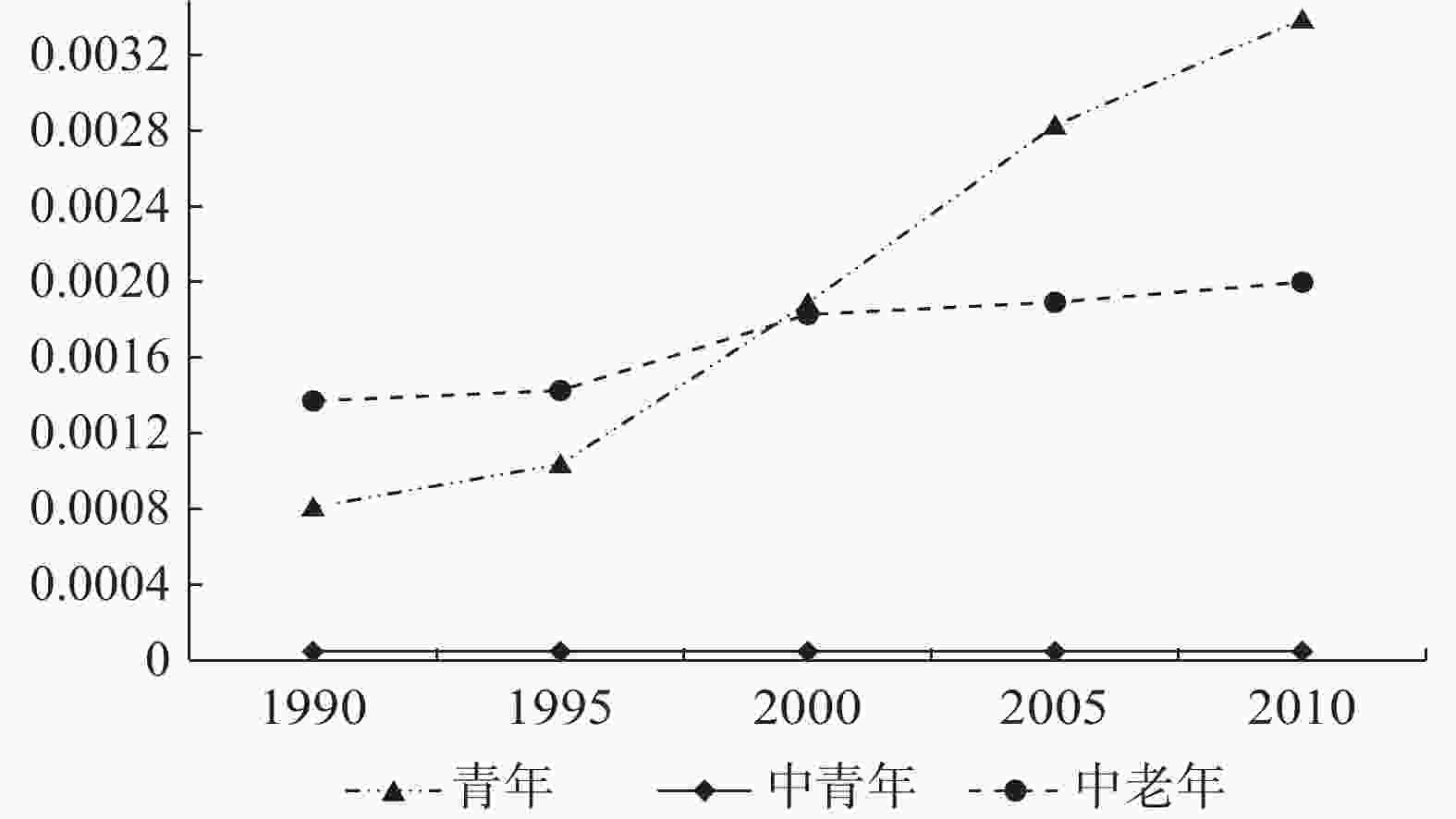

另外,从纵向时间维度来看(见图3),青年组的边际劳动生产率保持快速上升的趋势,从1990年低于中青年龄组,快速上升至2005年时开始逆转为超过中年青年劳动力组,但到2010年时被中青年劳动力组赶超;中青年劳动力组的边际劳动生产率二十年来在波动中上升;中老年劳动组的边际劳动生产率则一直处于低位。这一结果意味着,对中国而言,每增加一个青年或中青年劳动力带来的劳动生产率的提升幅度要显著大于每增加一单位中老年劳动力带来的劳动生产率提升,在中国劳动力年龄结构不断老化而劳动生产率仍然亟待提高的背景下,如何规避人口老龄化对劳动生产率造成的不利影响是我们要着重考虑的问题。

注:中老年的边际劳动生产率值计算出来为负值,取为0,下同。

-

利用(8)式和(9)式分别对东、中、西部地区㊱做回归分析,结果如表7所示。Hausman检验表明,应使用固定效应模型。模型7中,劳动力的产出弹性系数估计值不显著,而资本的产出弹性系数以及人力资本的系数值则均很显著,这说明东部地区的经济增长资本驱动很强,人力资本的溢出效应比较明显,而劳动力的作用在一定程度上被弱化了。在考虑了劳动力数量的影响后,外省迁入人口对东部GDP的影响在统计上不显著。进一步加入控制产业结构高级化变量后,劳动力弹性系数仍不显著,而资本和人力资本的系数值略有降低,产业结构高级化指数的系数估计值与资本的产出弹性接近,这意味着东部地区产业结构优化对经济增长的贡献很大。

解释变量 东部地区 中部地区 西部地区 模型7 模型8 模型9 模型10 模型11 模型12 ln_k 0.211** 0.198** 0.0315 0.0150 0.441*** 0.350*** (0.104) (0.0804) (0.0563) (0.0666) (0.0479) (0.0397) ln_l 0.255 0.145 1.364*** 1.389*** 0.708** 0.671*** (0.249) (0.193) (0.315) (0.323) (0.295) (0.220) ln_H 1.109** 0.881*** 1.633*** 1.739*** 0.0534 −0.0327 (0.411) (0.321) (0.210) (0.307) (0.161) (0.121) mig −0.00320 −0.00589 0.00405 0.00104 0.0205 0.0414** (0.00458) (0.00358) (0.0204) (0.0216) (0.0223) (0.0171) S_T 0.197*** −0.0297 0.282*** (0.0372) (0.0621) (0.0543) _cons 1.270 2.518* −7.266*** −7.522*** −2.187 −1.376 (1.770) (1.388) (2.416) (2.503) (2.090) (1.561) N 55 55 45 45 45 45 R2 0.934 0.962 0.967 0.967 0.917 0.955 估计方法 FE FE FE FE FE FE 注:括号内为标准误,*、**、***分别表示10%,5%水和1%平下显著。 表 7 东、中、西部地区不分年龄组估计结果

中部地区数据的回归结果表明,资本对产出的贡献不明显,而劳动力和人力资本对产出的贡献均大于东部地区和西部地区,且显著为正。模型(10)中,劳动力的产出弹性系数为1.389,人力资本的产出弹性系数为1.739,这表明,对中部地区而言,发挥劳动力资源优势以及加强教育投入能继续带来经济的较大幅度增长。

西部地区数据回归结果表明,资本的产出弹性显著大于东部和中部地区,劳动力对产出的贡献也较大,但人力资本的系数估计值不显著,这意味着在西部地区的教育投入比较匮乏,人力资本的作用完全没有发挥出来,西部地区的经济增长完全是由资本和劳动力驱动的。值得注意的是,西部地区外省迁入人口占比系数值为0.0414,且在1%的水平下显著,由于西部地区的劳动人口生产率不高,外省迁入人口能够提高西部地区的劳动生产率,对西部地区的经济增长有积极作用,但西部人口一直处于净迁出状态,大量高素质的劳动力转移到了东部与中部地区,造成西部地区的“人口红利”流失,这是西部地区无法快速缩小与东中部地区差距的重要原因。

-

本节将进一步对东、中、西部地区纳入劳动人口年龄的生产函数作回归分析。我们同样采取非线性估计方法估计方程(10),最终的结果如表8所示。

参数 东部地区 中部地区 西部地区 估计值 估计值 估计值 估计值 估计值 估计值 α 0.8067*** 0.7854*** 0.3135*** 0.3067*** 0.4898*** 0.4828*** (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) (0.000) (0.000) β 0.2488** 0.2596* 0.6949*** 0.6617*** 0.5626*** 0.5825*** (0.013) (0.010) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) δ1 1.3254 1.3992 0.3550 0.3896 0.5281 0.6134 (0.230) (0.201) (0.305) (0.333) (0.025) (0.107) δ2 1.7488** 1.7465** 0.8384*** 0.7982*** 0.1416 0.0126 (0.028) (0.023) (0.001) (0.003) (0.724) (0.797) δ3 −2.0742 −2.1457 −0.1934 −0.1878 0.3303 0.3740 / / / / / / ρ −0.0221 0.0063 −0.4662 −0.3778 −0.3213 7.567 (0.959) (0.987) (0.855) (0.889) (0.855) (0.467) γ −0.2141 −0.0100 0.9988*** 1.1476*** 0.0690 0.0960 (0.518) (0.979) (0.010) (0.006) (0.724) (0.487) $\phi $

0.0011 0.0016 / −0.0268312 0.0338 0.0401** (0.805) (0.731) / (0.199) (0.105) (0.023) $\varphi $

/ −0.0553 / −0.0434 / 0.3002** / (0.324) / (0.565) / (0.000) 样本量 55 55 45 45 45 45 注:括号内为p值,*、**、***分别表示10%,5%水和1%平下显著。 表 8 各区域参数估计值

由于含有控制变量的估计更准确,因而接下来的分析主要以含有控制变量的回归结果为准。从表10中可以看出,此时估计出来的ρ值有正有负,但均不显著,在统计意义上无异于0,因而在接下来计算每个年龄组的边际劳动生产率时,我们仍然取ρ值为0。以非线性的参数估计值为基础,根据式(5)给出的表达式

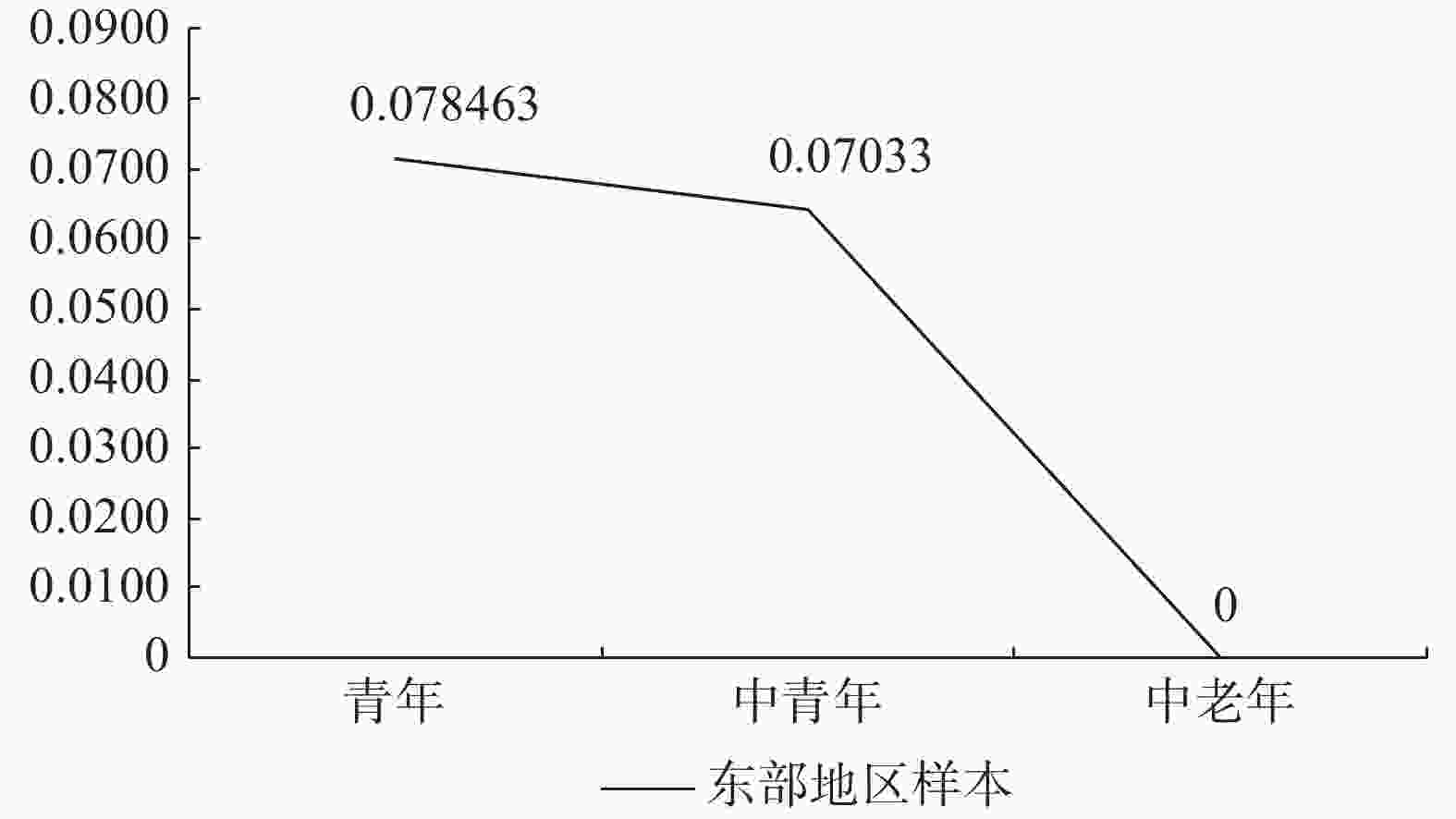

${K^\alpha } \cdot \beta \cdot {(\sum {{\delta _i}{L_i}} )^{\beta /\rho - 1}}{\delta _i}L_i^{\rho - 1} \cdot {H^\gamma }$ ,可以计算各区域、各年龄组的边际产出(边际劳动生产率),具体的结果如图4、图5、图6所示。根据最终测算出来的各区域边际劳动生产率结果可知,对东部地区而言,青年劳动组的边际劳动生产率略高于中青年劳动组,这意味着,东部地区每增加一个青年劳动力带来生产率幅度的提升要略大于增加一个中青年劳动力(见图4),东部地区承接了中西部转移过来的青壮年劳动力,这是东部地区能够保持高劳动生产率和经济活力的重要原因。

对中部地区而言,中青年劳动力组的边际劳动生产率最高,青年劳动力组次之,老年劳动力组最低。这一结果意味着,增加中部地区的青年与中青年劳动力的劳动参与率能显著地带来劳动生产率的改善(见图5);值得注意的是,对于西部地区而言,青年和中老年劳动力组的边际劳动生产率要显著高于中青年劳动力组,这与西部地区大量中青年劳动力外迁有关,通常仍然留在西部本地的中青年劳动力都是技能水平较低的群体,因而整体而言中年劳动力组的边际劳动生产率最低,但各个年龄组的边际劳动生产率均为正值(见图6)。

由此可见,在劳动力年龄结构不断老化的背景下,要想带来劳动生产率的显著改善,东部和中部地区应该鼓励中青年劳动力进入劳动力市场,而西部地区则需要防止中青年劳动力过度外迁,同时加大劳动力的教育投入与吸引高素质人才。

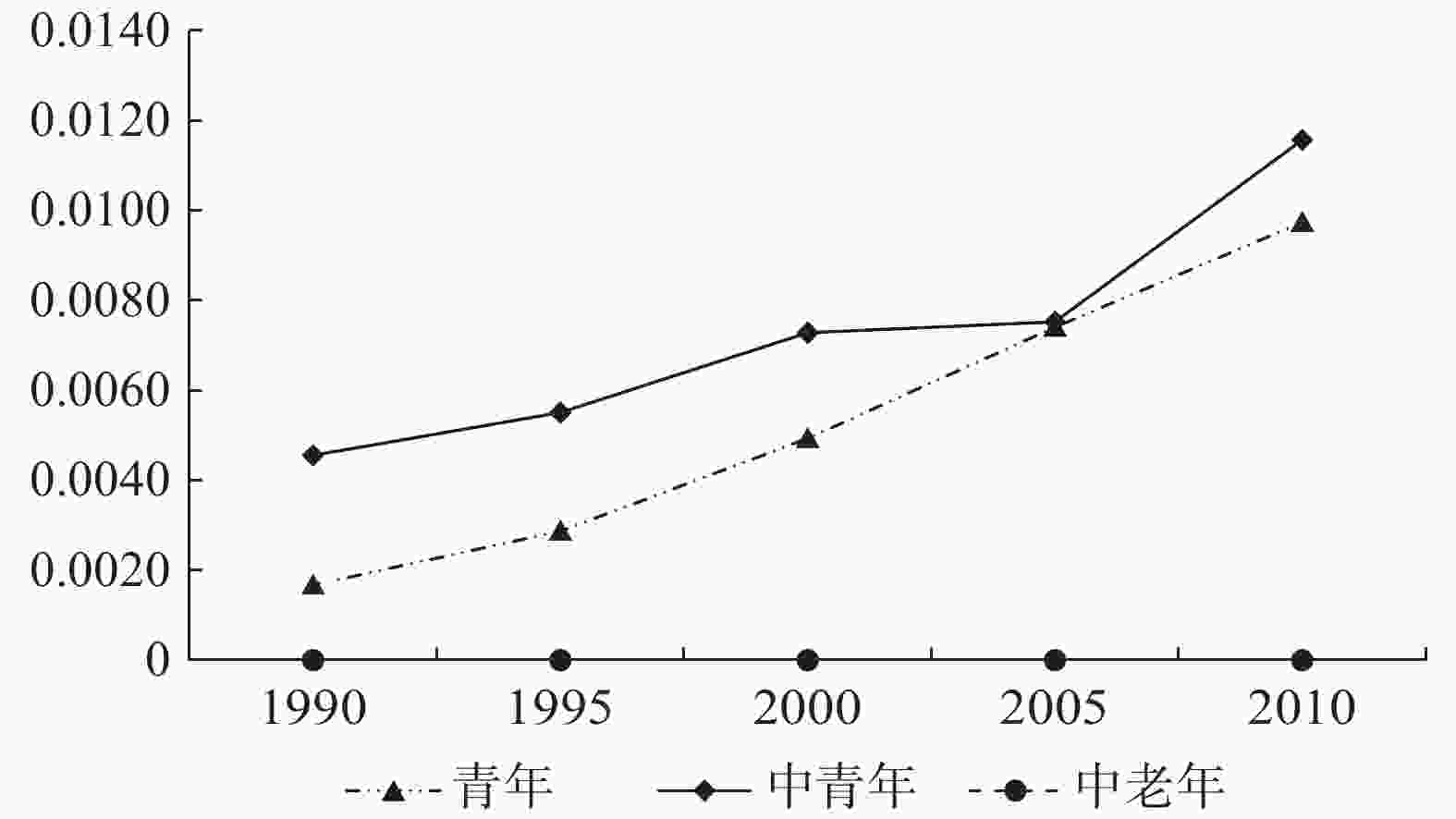

此外,从纵向时间维度来看,东部地区的青年劳动力和中青年劳动力组的边际劳动生产率从1990年到2010年持续上升,其中,青年劳动力组边际劳动生产率在90年代初期超过中青年劳动力组,但近年来增长开始放缓,老年劳动力组的边际劳动生产率则持续处于低位(见图7)。

对于中部地区而言,2005年青年劳动力组和中青年劳动力组的边际劳动生产率基本趋同,在此之前,青年劳动力组边际劳动生产率提升速度大于中青年劳动力组,在此之后,则出现反转,中青年劳动力组的边际劳动生产率增长幅度更大,这与中国2004年之后持续爆发的“民工荒”有关,2005年之后,中西部的中青年劳动力不再大量往东部外迁,而是选择在本地就近就业,因而带来了中部地区中青年劳动力组的边际劳动生产率提升(见图8)。

对西部地区而言,从1990—2010年,中老年劳动力组的边际劳动生产率缓慢稳定地上升(见图9),青年劳动力组的劳动生产率在1995年之后以较快的速度增长,中青年劳动力组的劳动生产率则一直徘徊在低位,西部地区增加青年和中老年组的劳动力参与率能带来生产率水平的提升。

以上关于各年龄组劳动生产率的区域差异分析结果提示我们,各部门应该根据地区的实际情况,制定差异化的劳动力流动政策,鼓励劳动力跨区域有效流动和人力资源的合理优化配置,规避人口老龄化对劳动生产率带来的不利影响。

-

随着中国老龄化程度的加深,评估劳动人口老化的经济影响日益重要。本文利用1990—2010年历次人口普查数据与1%抽样调查数据对中国整体劳动人口年龄结构和各地区劳动人口年龄结构的差异进行了细致的分析。以此为基础,本文在柯布—道格拉斯生产函数中嵌套了刻画劳动者年龄结构的CES函数,考察了中国不同年龄段劳动者的劳动生产率情况及其动态演化,并进行了地区比较,主要结论如下:

第一,中国各地区劳动人口老化程度差异较大,总体来看,中部地区劳动人口老化程度相对较高,西部地区其次,而东部地区劳动人口老化程度相对较轻,造成地区人口老化程度差异的原因主要有两个:一是人口的自然增长带来的年龄结构变化,二是人口流动带来的人口年龄结构的机械变化,后一个因素是地区劳动人口老化差异的主要原因。

第二,在中国整体的劳动群体中,中青年劳动者的边际劳动生产率最高,青年劳动者的边际劳动生产率次之,中老年劳动者的劳动生产率最低;从纵向时间层面来看,青年组的边际劳动生产率保持快速上升的趋势,中青年劳动力组的边际劳动生产率近二十年来在波动中上升,中老年劳动组的边际劳动生产率最低且变化不大。

第三,从区域层面来看,东部地区和中部地区的中青年劳动力组均较高,中老年劳动力组的边际劳动生产率较低;对于西部地区而言,由于大量中青年劳动力外迁,青年和中老年劳动组的边际劳动生产率要明显高于中青年劳动力组;从纵向时间维度来看,各区域、各年龄组的边际劳动生产率均处在不断变化当中,其中,东部地区和中部地区的青年劳动力组和中青年劳动力组的边际劳动生产率持续上升,老年劳动力组的边际劳动生产率则持续处于低位;对于西部地区而言,青年劳动力组的边际劳动生产率持续快速上升,中青年劳动力组则一直徘徊在低位。

以上的研究结果表明,中国老年劳动者的边际劳动生产率远低于中年劳动者和青年劳动者,如果不改变这一现状,随着劳动人口年龄结构的不断老化,中国在未来将面临劳动生产率下降的压力,这将导致中国经济增长面临新的制约。为了更好地应对劳动人口老化问题,本文提出以下几点建议:

第一,提高劳动者的教育水平。教育和工作经验的结合是抵消劳动力老化带来的劳动生产率下降的关键因素。通过提高劳动者的受教育水平,可以有效地延长劳动人口达到生产率高峰的年龄,减缓由于年龄增长带来的劳动生产率下降,减轻劳动人口老化对经济增长的不利影响。由于预期寿命的延长是人口老龄化的一个重要特征,这为劳动者接受更长年限的教育和培训以及在老年期仍然保持较高的劳动生产率提供了现实的可能。因此,中国应当通过市场化改革破除人力资本投资障碍并提高人力资本的投资回报,通过教育改革来延长接受教育的时间并建立终身学习型社会来提高劳动者的人力资本水平与劳动生产率,将原有的人口数量与年龄结构优势转化为现在和将来的“人口质量”优势。

第二,进一步完善计划生育政策。虽然人口老化的趋势不可逆转,但生育政策的适度放松,能够提高生育率和在未来改善劳动年龄人口结构,在一定程度上缓解人口老龄化趋势。近两年来,中国加快了计划生育政策的调整,十八届三中全会以后允许单独家庭生育二胎,十八届五中全会以后开始全面放开生育二胎。如果未来生育政策的调整能够配合户籍制度、城镇化、就业、教育、医疗和社会保障等宏观政策的改革,这将有助于收获改革带来的制度红利,提高中国的劳动生产率和潜在经济增长率。

第三,放宽人口流动限制,调剂地区利益分配。研究结果显示,东部地区的青年劳动者生产效率高,但东部地区的户籍人口老龄化已经十分严重,因此吸收外来人口补充年轻的劳动者群体是保持经济活力与发挥东部地区经济增长引擎作用的重要途径。然而,人口流动也导致了地区劳动人口年龄结构的差异化,加大了经济发展的不平衡。面对这种地区间发展不公平的现象,中央政府需要进行统筹规划。一方面保持劳动力等生产要素流动与配置带来的增长效应,另一方面要兼顾地区的公平发展,特别是各地居民公平地享受到经济发展带来的利益。

当然,本文的研究还存在很多不足,例如,本文选取宏观省级层面的数据作为考察样本,而事实上,微观调查数据能对劳动者个体特征的信息挖掘更加深入,反映的信息更加全面。其次,未能对性别进行区分以考察女性和男性在随年龄增长时劳动生产率变化的不同表现。另外,行业类型对年龄—劳动者生产率曲线也有着不可忽视的影响。关于以上种种不足,留待未来做进一步研究。

劳动人口年龄结构与中国劳动生产率的动态演化

- 网络出版日期: 2019-08-01

摘要: 本文以历次人口普查与1%抽样调查数据为样本,将劳动人口的年龄结构引入生产函数,利用嵌套了劳动人口年龄结构CES函数的Cobb-Douglas生产函数,估计了中国的“年龄−劳动生产率”曲线,并分析了其在不同时段与不同区域间的变化趋势。结果显示:从全国来看,中青年劳动者的边际劳动生产率最高,青年劳动者次之,中老年劳动者的边际劳动生产率最低。从分区域结果来看,东部和中部地区的中青年劳动者的边际劳动生产率高,且近二十年来处于上升的趋势,而中老年劳动者的边际生产率接近零,西部地区则由于中青年劳动力大量外迁,表现为青年和中老年劳动力组边际生产率显著大于中青年劳动力组。

English Abstract

Working-age Population Structure and Dynamic Evolution of China’s Labor Productivity

- Available Online: 2019-08-01

Abstract: Using China’s population census data from 1990 to 2010 and 1% sample survey data, this paper analyzed the differences between the whole China’s and the regional workforce age structures. Then, this paper introduced production function, applying the Cobb-Douglas nested with CES function into working population age structure to estimate the curve of age-labor productivity which suits China’s basic condition. The findings showed, nationally, that middle-aged workers’ marginal labor productivity rank first, with the young workers second, the old workers the last. The results of regional classification, the east, the middle and the west, declared that the middle-aged labor of the east and the midland have a high productivity and has been increasing since the last 20 years, while that of the old is close to zero. For the western region, the young and the old workforce has higher marginal labor productivity than that of the middle-aged workforce.