-

进入21世纪以来,伴随着信息化和网络化的深入融合,以互联网为代表的智能信息正引发经济和社会的重大变化。①互联网的外部性以及对经济形态的融合功能,已经创造出超越传统经济理论的概念②和资源配置方式③。工业化时期所建立起来的许多理论与思维方式受到了猛烈的冲击。在此背景下,人们对存量经济这一自工业化以来被极致追逐的财富积累方式开始了新的思考。

-

随着互联网革命的深入发展,要素流量的作用显著凸显,跨国公司纷纷从以前注重存量投资开始转向注重流量平台的搭建,这种现象必须引起我们的高度重视。

(一)互联网革命推动传统经济形态的变革

从亚当·斯密提出资本积累是引致劳动分工和技术进步的决定因素以来,人们经济活动的主要目标以追求存量的扩张为第一要务。④以亚当·斯密、大卫·李嘉图等为代表的古典经济增长理论重视土地、劳动和资本要素的存量,并认为要素存量越大,投入越大,社会财富就会实现相应的增长。

随着知识和技术在经济中的作用越来越重要,经济学家开始对技术、知识和人力资本等新的生产要素进行研究,存量和流量的关系开始引起关注。以索罗为代表的新古典经济增长理论把技术扩展到模型中作为外生变量,探讨资本积累和技术进步(也称为知识积累)对经济增长的影响,并提出人均资本装备和有效劳动的差异是影响工人平均产出水平的重要因素。随后,面对资本积累不足以解释经济长期增长的现状,以阿罗(Kenneth J.Arrow)、罗默(Paul Romer)、卢卡斯(Robert Lucas)为代表新增长理论进一步把知识和技术内生化,摈弃“边际效率递减”假设,提出知识和技术具有递增的边际生产率⑤。值得关注的是,所有这些理论研究并未脱离追求资本的扩张、人均资本装备的提高、资本产出率的增加和知识存量水平的提高等的存量经济框架,体现为一种追求存量增加的学术路径和思维模式。

进入21世纪以来,互联网经济空前发展,大数据、云计算、人工智能、量子信息技术的出现,使现代社会进入了更高级的智能互联网时代。世界经济从以实体经济为主体的工业文明时代开始全面进入到以实体经济和虚拟经济共同构成的信息文明时代。⑥实体经济和虚拟经济边界的破除使得物质流和信息流实现统一,互联网不是虚拟的存在而是一种物质的创新。⑦面对互联网革命对社会生产方式的根本性变革,人们不断反思以往经济研究方式上存在着的问题,开始探讨经济研究范式转变。⑧

(二)经济要素的流量化亟待经济理论的支撑

以互联网蓬勃发展为代表的新经济⑨成为当前经济新常态下的重要新动能之一。经过21世纪初至今的努力,中国已经全面进入以互联网的快速普及为特征的信息化社会。⑩经济呈现出与传统经济迥然不同的新形态:

一是新的生产要素−数据成为重要的生产资料,并且已经渗透到经济活动的各个领域。生产力的增长更多地体现在数据的产生以及数据处理能力的提高,并以此为基础产生相应的创新和新的经济形态。马克思在《资本论》中有这样的阐述:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”⑪对资本、劳动、技术等各要素逐一分析可以发现,在互联网的正反馈机制和外部性的影响下,新知识产生与传播速度大大加快,市场的信息成本越来越小⑫,作为对信息最敏感的资本在各部门间的流动速率不断加快;电子商务和人工智能改变着传统的劳动方式,极大地提升了劳动效率,技术革新的时间间隔在不断缩短。这些现象表明,新的科技革命正在促使生产要素加速变革和流动。对经济发展来说,移动互联网为其注入了新的资源依赖。对一个地区来说,经济发展不再仅仅依赖当地的存量资源,数据和信息这种流动的虚拟的资源已经成为一种发展途径或关键生产要素⑬。

二是新的经济运行模式正在形成。移动互联网、大数据、云计算、物联网的出现,使得存量经济模式出现了分化,经济要素朝动态化、流动化的趋势迈进。互联网将买方的需求和卖方的供给转换成数据并整合在虚拟的交易市场中,通过大数据进行供需方面的匹配。因此,将“供”和“需”数据流量化,将所有的交易转换成数据流,是要素流量化得以实现的前提条件;产品和服务被数据化的程度越高、流动性越大,其交易成功的概率越大,整体经济效率也就越高。Kevin Kelly指出,我们以前的经济是建立在堆满实体货品的仓库和工厂之上的。这些实体库存仍然必要,但对于财富和幸福来说,只有它们已经不再足够。我们的注意力已经从实体货品的库存上,转移到无形产品的流动上。⑭互联网、移动网络的日益普及和渗透,加速了人们消费行为模式的转变。以电子商务⑮为例,2017年中国电子商务交易额为29.16万亿元,同比增长11.7%,网上零售额为7.18万亿元,同比增长32.2%,电子商务的优势进一步扩大。⑯与网上交易的规模持续扩大并维持高速增长态势相对应的是,消费者的交易模式和支付模式呈现信息化、网络化、流量化特征。⑰

三是新的产业结构,在互联网与产业深度融合的背景下,跨界融合、产业整合、协同创新成为新趋势。在服务业领域,传统经济理论中服务业的不可分离性、不可存储性、异质性的属性受到挑战。江小娟指出,在高度联通的网络社会下,服务经济呈现三个新特点:(1)规模经济显著,网络化服务使得服务的边际成本非常低;(2)范围经济显著,大型网络化的平台可以最大化地扩展经营范围;(3)长尾效应显著,互联网的影响使得长尾效应发挥空间更大。⑱在制造业领域,物联网(Internet of Things,IoT)和服务联网(Internet of Services,IoS)的概念已经深入融合到制造业环境中。德国工业4.0、英国版工业4.0的颁布,代表着制造业服务化的发展趋势。徐振鑫等提出,工业4.0是实体物理世界与虚拟网络世界相互融合,在产品全生命周期内实现全程数字化、智能化与个性化的新型生产与服务模式。⑱这种模式也意味着制造业中的要素存量逐步流量化,从而达到资源配置的进一步优化。

技术的变化导致经济增长规律的变化,经济增长规律的变化,引申出经济理念的变化。生产要素、经济运行模式和产业结构的变化以及数字经济、平台经济、共享经济等经济形态的崛起,改变了传统经济的运行规律。面对这些颠覆性的变化,主流经济学把互联网仅仅作为影响经济行为的外生变量的分析方法显然已经无法适应现实。

-

“流量”,是一个很古老的经济学概念,它是与“存量”并存且相对应的概念。但是,“流量经济”却是一个较新的经济学概念,学术界提出这个概念还不到二十年。但随着信息革命的快速推进,移动互联网的广泛使用,大数据、云计算、人工智能、物联网等技术层面的突破和数字经济的革命性变化,学界对“流量经济”的认知也在发生着一系列的变化。

(一)学界对流量经济的讨论和争议

早期研究的流量经济是在上海浦东新区开发开放进程中逐步形成的一个概念,可以说是中国改革开放实践中形成的一个全新的经济范畴。周振华、韩汉君对流量经济的意义及其理论框架进行了初步的探索,提出流量经济是指一个地区依靠相应的平台和条件,吸引区外资金、人才、技术、物资、信息等资源向区内集聚,通过在区内实现资源的整合、重组带动相关产业的发展,并形成一定的经济辐射作用。⑳这篇文章第一次提出了“流量经济是一种经济发展模式”的思想,也比较早地提出了流量经济的发展需要平台的理念。尽管那个时候不可能提出“平台经济”这样一个更大的概念,但重视平台建设的想法对以后的平台经济建设是有重要启示的。在这之后,韩伯棠等对周振华和韩汉君提出的流量经济概念进行了进一步探索,确定了流量经济中要素流量的内容,同时认为流量经济的理论基础是聚散效应理论和区域空间结构理论。㉑任胜钢,孙业利在上述基础上对流量经济的增长机制做了进一步的研究,提出流量经济发展的三个体系:流量经济的主体,流量经济的载体以及流量经济的发展平台。㉒2003年4月孙希有出版了《流量经济》一书,其关于流量经济的认知与观点与周振华等相差不多,只是在理论体系上更加完备。但是,可能这些关于流量经济的思想提出得比较早,而当时经济发展的阶段还没有到达使大家关注流量经济,所以这些想法和观点提出来后,就如石沉大海,并没有在理论界和学术界引起多大的涟漪。

如今,经济发展已经进入了一个崭新的阶段,大数据、物联网、云计算、人工智能、虚拟现实、区块链等等技术的发展如火如荼,这些技术的发展已经从根本上改变了经济发展的技术背景。尽管现在的信息化技术还没有达到完全化的程度,但大数据、云计算和物联网等的形成与发展,已经使流量经济的羽翼开始丰满。这个时候,再来研究流量经济,我们有了许多新的思维突破。比如周振华等在2002年发表的论文中,已经意识到把货物流量作为研究重点的思维方式应该有所转变,要转到以资金流和人才流为主的思维模式上来。而到了目前的发展阶段,信息流和技术流已经变成了流量经济的主流,这种转变,对流量经济的发展模式提出了新的要求。

此外,周振华、孙希有等在21世纪初就已经前瞻性地预言了流量经济将作为一种新的经济发展模式出现,但由于当时经济发展和技术发展的局限,他们研究的重点也只能立足于区域经济的角度,研究以相应的平台对各类资源要素进行吸纳与辐射,以提高中心城市的经济能量。从现在的角度看,当时人们对流量经济的看法还比较粗浅,这种空间意义上的流量经济模式还不是真正意义上的流量经济。我们认为,存量经济是工业化时代的经济形态,而流量经济则是信息化时代的经济形态。当我们真正进入了信息化社会,我们才能真正体会到,相对于存量而言,流量的重要性不仅仅在于其规模的扩大和流速的加快,而在于这是一个新的经济时代的到来。

(二)流量经济的理论框架

本文试图在借鉴和总结周振华和韩汉君,孙希有㉓、沈桂龙和张晓娣㉔的文献资料基础上,对流量经济的概念进行重新界定和完善。周振华和韩汉君和孙希有对流量经济的定义依然局限于空间要素的流动,但是在信息化时代下,要素流动的范围、流动的规模和流动的速率已经今非昔比,因此本文对流量经济重新定义如下:

流量经济是一种新的经济形态。它是指信息、货物、资金、人才和技术等经济要素在以空间区域(城市)和要素交换配置平台等为载体所形成的实体或虚拟网络中进行流动、重组、整合和运作,最终形成的一个活跃的经济动力系统。该动力系统网络中的主体具有“控制与影响”的作用,通过对经济要素流的吸引、再造、增值和辐射,使经济要素在整个经济网络中高效流动,并使要素流量的规模不断扩大,最终达到经济要素最优配置和经济系统持续发展的目标。

流量经济作为信息化时代的产物,其与传统经济形态的本质区别在于:工业化时代的重要标志是机器自动化生产模式对人类体力和双手的解放所带来的生产力提升,因此在工业化时代体现一国经济实力的指标主要是人均装备水平;而在流量经济这一新经济形态条件下,体现一国经济实力的指标可以从两个层面来考察:在总量层面上,一国对各种经济要素流量的控制力和影响力将是体现其经济实力的重要指标;在人均层面上,人均信息基础设施水平将成为决定和衡量一国经济要素流量配置效率的重要指标,进而会对该国经济的可持续发展和综合实力产生深远影响。

在上述定义中,有以下几个重点:(1)明确指出了城市和平台为载体,流量要素主要包括信息、货物、资金、人才和技术;(2)实体网络和虚拟网络均为流量经济体系下要素流的流动渠道;(3)强调流量经济是一种新的经济形态,这种形态表现为一种新的经济动力系统。

-

作为一种新的经济形态,本文有必要对流量经济的基本特征和运行逻辑进行阐述和探讨。流量经济是基于各种“流”运行模式的体现,“流”在汇聚和扩散过程中实现资源的优化配置,并形成了数字化、平台化、共享化、空间化四大特征。

(一)流量经济的基本特征

以互联网尤其是移动互联网为核心的通用技术在社会各个领域不断渗透,越来越多的传统行业逐渐互联网化,并通过跨界融合产生了新流量,从而创造出更多的新技术、新产品、新模式、新业态。更多从事传统业务的企业和商家进入由互联网所构成的虚拟市场,借助流量化实现新“赋能”。基于对各种新经济形态梳理,我们认为,流量经济的基本特征可以概括为数字化、平台化、共享化、空间化四大基本特征。㉕

1. 数字化特征是流量经济最终形成一种特定的经济形态的根本性标志。

具有数字化特征的经济,也被称为数字经济,这是一种技术经济范式,具有基础性、广泛性、外溢性和互补性等特征,其最大的贡献在于使原来被分割的行业经济(大工业的产物)通过数字连网而再次跨界融合,并且由于消除了要素流动的障碍,使存量通过数字化而流动起来,从而形成了经济的新增长点。

2. 平台化特征是流量经济的基础特征。

要素的流动是依托于各类平台的。在工业化时期,这种平台大多是物理平台,进入信息化社会后,虚拟平台的出现,使要素流动的空间突然被放大,所有的要素流量,包括信息、货物、资金、人才、技术以及各类特定的服务都可以在不同的平台上瞬间得以匹配和成交,从而大大缩短了要素流动的时间和空间,流量效率空前提升。

3. 共享化特征是流量经济的动力特征。

共享经济的一个重要贡献,就是可以使原先被闲置的存量流动起来,使存量变为流量,使资源得以重新配置,从而形成推动流量经济发展的重要动力之一。这种使存量变为流量的转变是具有革命性意义的。它不仅提高了资源配置的效率,还对传统经济学的产权理论、产业组织理论、价值创造理论、规模经济理论等形成了巨大的冲击。

4. 空间化特征是流量经济的外在特征。

随着信息化和智能化的发展,出现了要素流动的虚拟空间。要素流动的范围被骤然放大,要素可以在更广阔的空间进行配置,从而使原先因为空间领域不够而形成错配的,或以前不可能进行合理配置的资源得到了重要配置。这种重新配置导致了要素的加速流动,从而使流量经济在更广泛的领域实现了渗透,也为形成全球范围内的流量节点城市提供了基础。

(二)流量经济的运行逻辑

信息和网络已经成为经济行为的重要元素。㉖信息和网络也是流量经济运行逻辑的起点。梅特卡夫(Metcalfe)定律指出,网络具有极强的外部性和正反馈性,网络的价值与联网用户数的平方成正比,联网的用户越多,网络的价值越大,联网的需求也就越大。网络的外部性和正反馈机制,意味着边际效应递减规律不再生效,边际递增效应变得日益普遍。在梅特卡夫(Metcalfe)定律的支配下,边际效应递增的正反馈和网络联动效应成为要素流的动力机制。

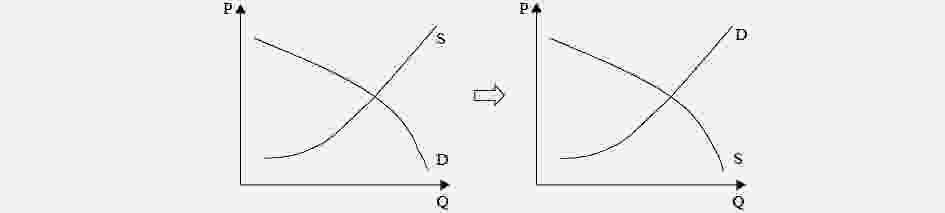

与传统负反馈机制截然不同的是,在网络外部性的影响下,供给曲线向下,需求曲线向上。这意味资源或者数据被消耗得越多,需求量反而越大,价值也越大(图1)。

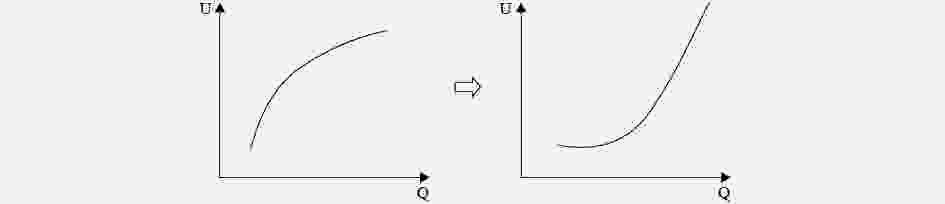

在流量经济中,信息流作为统帅流,遵循上述正反馈机制,而货物流、资金流、人才流和技术流在与新一代互联网技术、大数据处理和人工智能的结合下,在某种程度上也能实现正反馈机制,并在流动中实现边际收益递增的效应。在这种机制下,经济运行的逻辑表现为:要素规模越大,流动范围越广,其调动和配置资源的能力越强(图2)。

从微观的企业角度出发,传统的微观经济理论在研究企业生产行为时,往往通过构建不同形式的生产函数(如C-D生产函数或CES生产函数等),然后构建企业面临的约束条件或状态方程,以企业的利润最大化为目标分析企业的资源配置和经营决策问题。在传统的微观经济分析框架中,研究的主要变量往往以资本(K)、劳动(L)和象征技术进步的全要素生产率(A)为主。但是在流量经济分析框架下,企业的决策变量将不仅包括资本、劳动和技术,还包括要素的流动速度(V)、要素的集聚与扩散效应以及相关要素在流动过程中的溢出效应等。因此,流量经济与空间经济理论及区域经济理论紧密相关,即厂商的生产决策问题变为:

其中,

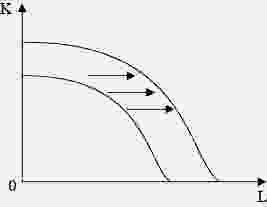

$F_k' > 0$ ,$F_L' > 0$ ,$F_V' > 0$ 。即要素流动速度也被囊括进企业的目标函数当中,并且要素流动速度的加快将有助于企业目标函数值的提高。由于要素的流量化和要素的流动,带动了生产可能性曲线的外向性扩张(图3)。在这两种机制的影响下,我们有一个最基本的假设:如果现在停止一切固定资产投资,也就是不再增加任何经济存量,光靠已有的存量,并加速其流动,也能够推动经济的增长。这就是流量经济之所以能够成为一种新的经济形态的重要内涵。

-

经济学理论体系会因为新的通用技术集群的出现而逐渐改变自身的假设,从而导致经济研究范式的转变。“流量经济”对经济学理论建构所产生影响的过程,恰恰是以实体经济为主体的工业文明时代进入到以实体经济和虚拟经济共同构成的信息文明时代的过程。作为一种新经济形态,流量经济打破了微观经济理论关于资源稀缺性、理性经济人和信息不对称的经典假定,颠覆了制度经济学的产权观念,同时拓展了宏观经济学关于经济增长的思路,重塑了生产要素关系,对经济理论的丰富性贡献可见一斑。

(一)“流量”范式对微观经济学理论的颠覆

2001年诺贝尔经济学奖获得者Michael Spence指出“经济学最终要解决的不是市场问题,而是社会资源的分配和配置问题”。㉗经济的发展离不开生产与市场,但绝不仅仅关乎市场盈利与产出的多少。经济发展中更重要的问题在于资源配置和社会分配,而这正是整个微观经济学理论所探究的核心问题。

在当下工业文明向信息文明过渡时期,信息化和网络化对人类社会发展起到了革命性作用。经济活动的组织方式、运行逻辑都在发生着深刻的变化。以信息流为纽带,围绕人的需求,跨行业跨区域调度研发设计流、产品服务流、资金流已成为诸多经济领域的基本规律。正是基于以上社会生产方式的变革,传统经济学的三大经典假设−资源稀缺性、理性经济人、信息不对称−正在被以前不引人注目的“流量”悄然瓦解。

首先,“资源稀缺性”是指相对于人们永无止境的欲望和需求,资源总是不够的。而在流量经济下,有限的资源将通过平台化整合、共享化调配、甚至改变物质资源的形态(对其内容进行数字化和服务化加工再造),达到资源利用效率最大化,实现“稀缺中的富足”,从而打破了传统经济学中资源稀缺的经典初始假设。

其次,“理性经济人”意味谋求自身利益最大化,换言之,竭尽可能地占有要素和产品,增加存量积累才能获取利润和财富。然而在流量经济下,经济主体不再坚持把资源据为己有的“利己”观念,而是将资源随时置于不断流转进而增值的过程中,设法“利他”,从中获取报酬。

再次,“信息不对称”法则运行的基础是传统农业和工业文明的社会结构,指的是市场交易各方所拥有的信息不对等。但是,在信息经济和互联网时代,市场的信息壁垒轻而易举被打破,信息的传播从单向到多向发展,信息搜集成本大大降低,提高了交易双方透明性,缩短了市场信号传递环节,为规避逆向选择和道德风险提供了众多的有效措施。

资源稀缺性、理性经济人、信息不对称这三大假设是微观经济学理论分析的前提和起点,而随着生产要素流量化对以上假设的消解,微观经济学理论的根基也将随之发生动摇。流量经济作为一种全新的资源配置手段,为经济分析提供了一套全新的思维方式−其核心理念就是通过平台和网络,以及各类经济要素的数字化,实现资源的开放、连接、共享和增值;通过激活存量资源和产能,提高经济系统通向动态一般均衡的可能性,并重新定义了人类对资产和效益的理解。

从社会生产角度看,流量经济是以“服务”和“功能”为主导的经济,因而为企业主体带来的利润比纯粹的产品生产和销售要高很多;而传统的以生产多少产品、卖出多少产品为衡量标准的产品导向型生产组织系统,将转变为另一种以“控制与影响”为核心的、价值衡量标准多元化的生产组织系统。从社会消费角度看,流量经济的作用和意义在于能促进产品循环,建立一种全新的消费理念,消费价值观将发生以所有权为主转变为以使用权为重的转变,提高产品利用效率,促进产品循环,充分利用资源。在流量经济框架下,资源流动会带来最高效率,要素流动(尤其是智力、技术、信息等高级要素的流动)会带来全新的协同创新。这种生产理念推动着人类社会从粗放的工业化发展理念迈向创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

从意识形态和价值理念来看,流量经济的核心是流动,它把人类从拥有更多物品的追求中解放出来,其发展趋势或许能使人类回到本质而非身心奴役于物质,避免过度消费和过度物质化,向“去物质化”的生活态度靠近。

(二)“流量”范式对宏观经济学的颠覆

在互联网经济到来之前,金融资本的大幅度活跃流动已经对主流宏观经济学近三十余年的分析范式提出了挑战。而随着近些年来信息、通信和互联网革命的深入,全球范围内大量、瞬时数据传输成为可能,并以一种看不见摸不着的信息化、虚拟化、网络化的形态存在。正是在此基础上,发生了经济增长路径、产业组织路径与城市发展路径的转变,从而为宏观经济学研究赋予了新的内容和要求。

自凯恩斯创立宏观经济学以来,宏观经济分析方法已经经历了两轮整合:“在20世纪70年代以前,凯恩斯的总量宏观模型是分析主流;而20世纪70年代发达国家经济滞胀以及卢卡斯理性预期批判之后,动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General Equilibrium,DSGE)成为宏观经济分析绝对主导的研究范式。”㉘但是,无论是在美国发生的次贷危机,还是后来涉及到全球的金融危机,令人失望的是几乎没有一位主流宏观经济学家或新古典经济学家能够做出精准的预测。2008年发生的经济危机再次深刻暴露了主流宏观经济学理论的一个缺陷−即缺乏对流量,尤其是货币在金融体系中的流动规律进行有效分析。可以说,主流宏观经济学对于资本流动在经济中应当起到什么作用以及对金融体系的运行是否良好的分析是乏力的,有缺陷的。

目前占据主流地位的新古典宏观经济学分析范式−动态随机一般均衡模型的缺陷在于:其通过抽象假设使得模型中实体(存量)经济和货币金融等流量的联系被天然地割裂了㉙。因此,没有能够在货币资本流动(尤其是信贷)、交易流量与生产和分配方面提供一体化的处理方法,来将实体经济和要素流量有机地衔接起来。因而,这种研究方法无法更好地分析当代现实经济体系中的过度金融化、金融脱实向虚、过度杠杆化等问题。

正因如此,在宏观经济学的研究框架中,需要对流量的作用重新认识和定义。如何看待流量,将是流量经济理论与新古典动态随机一般均衡模型背后真正的分歧。在新古典的传统经典理论中,流量仅仅是交易的媒介,从长期来看它对经济过程没有影响,经济波动是由偏好和技术等实际变量决定的。而现实经济运行对上述理论提出了挑战,尤其是国际金融危机显示,流量在实际经济运行中发挥着非常重要的作用,对其需求渗透到广泛的资产选择之中,从而影响消费和投资,并进而影响总需求和整个经济过程。而每一个要素流量来自何处并流入何方,不应是宏观经济模型系统中传导机制的“黑洞”。例如,国际资本流动如何借助间接融资市场、证券市场、外汇市场,引起金融的发生和加剧,等等。

而流量经济理论恰恰有潜力、有空间发展出来一套能够严谨分析和考察当代现实经济运行的模型和方法。如今各国之间经济互联互通的全球网络越来越广泛,也越来越复杂。在这样的背景下,不仅仅要对诸如资金、人力、贸易流动等个体“流量”进行深入探究,也需要从整体上描绘能够表征当前宏观经济体系内不同类型的流量在全球范围内互动连通的网络。

除了宏观经济理论的基本思路和范式外,“流量”也在很大程度上影响了宏观经济学的各个子学科:

在经济增长理论领域,流量经济拓展了刺激经济增长主要依靠土地、资本、劳动力等要素的大量投入的传统思路,而主张通过调整社会“存量”资源,用加速存量流动的方式,使产品和服务的效用最大化,对于解决过度投资、产能过剩、低水平重复建设、不公平招商政策等,都具有较大的现实意义。

在产业经济学领域,产业的组织结构发生变革,新的产业组织形式和运作模式出现,制造业服务化、柔性制造、产业互联网、企业轻资产化等种种趋势日益显著。

在经济地理学领域,经济全球化和区域一体化加速了以“流”为连接的网络和节点基础之上的新空间结构,并可以从流动空间理论、流动的地理空间特征等角度研究各种“流”的动态特征,这从地理学角度为流量经济的存在提供了科学的解释。

在城市经济学领域,全球城市已经被定义为世界范围内信息流、货物流、资金流、人才流、技术流等所建构的网络交叉点,全球节点城市是通过跨国公司和先进生产型服务业在支配资源,一个城市在全球城市流量和生产性服务业网络中的联系能级越高,对全球经济的影响力也就越大。

-

本文通过对流量经济的描述和分析,初步勾勒出流量经济的理论框架。尽管这个框架还有待于进一步完善,但信息化时代所出现的流量经济特征已经被我们捕捉到了,这是一种有别于以“存量经济”为主要特征的大工业时代的重要特征。这是信息化时代的新经济理论,是与工业化时代以存量分析为核心的传统经济学理论有着重大区别的理论。而流量经济的内核,正是我们现在耳熟能详的数字经济、平台经济、共享经济、虚拟经济等经济形态之和。因为要加速各类经济要素的流量,以达到资源有效配置,甚至消灭某些存量(如库存、货币等),必须是在数字化、万维网条件下才能得以实现。只有把握住这个经济发展的主脉络,我们才能在未来经济分析和政策研究中不走弯路,这就是流量经济理论的创新价值。

流量经济理论也具有重要的实践意义。目前中国一线城市的最新发展规划已经体现出抢占流量控制力的目标导向。北京、上海、广州作为中国重要的大城市,关于未来的发展定位㉚,北京侧重首都功能的作用,定位为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;上海侧重经济和金融功能,定位为国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心和科技创新中心;广州侧重商务功能,定位为国际商贸中心和综合交通枢纽。城市中心功能的定位体现出重视流量的平台体系构建,促进要素流动的集聚和整合,进而发挥流量经济的“搅拌器”和“放大器”作用。而流量经济理论也证明,未来经济能级的提升,必须体现在高质量要素流的汇聚和扩散,这种高质量的要素流贯穿经济、社会、政治、文化生态等各个领域,也贯穿生产、流通、分配、消费整个社会再生产过程。

从存量到流量的经济学分析:流量经济理论框架的构建

- 网络出版日期: 2019-01-01

摘要: 尽管“流量经济”的概念十多年前就已经有人提出,但从现代智能互联网的角度看,那时的流量并不能构成一种新的经济范式。只有当经济运行模式从以实体经济为主体的工业文明时代进入到以实体经济和虚拟经济共同构成的信息文明时代,流量的运行才能构成一种新的经济形态。工业化时代的基本特征是追求投资,增加存量;信息化时代的基本特征是追求要素的流动,并逐步减少存量。这样一种新的经济范式是完全有别于以往任何一种经济形态的,因此必然会对传统经济理论和经济政策形成巨大冲击。从智能互联网对传统经济理论形成冲击的角度出发,可以揭示经济形态从工业化时代的存量经济向信息化时代的流量经济转变的方向与路径,从而构建一个新的流量经济理论框架。

English Abstract

Economic Analysis from Stock to Flow: On the Construction of Theoretical Framework of Flow Economics

- Available Online: 2019-01-01

-

Keywords:

- the internet /

- flow /

- flow economy /

- theoretical framework

Abstract: Although the concept of' flow economy”has been proposed for more than ten years, the flow at that time cannot constitute a new economic paradigm from the point of modern intelligent Internet. Only when the economic operation mode changes from the industrial civilization era dominated by the real economy to the information civilization era jointly constituted by the real economy and the virtual economy can the flow operation form a new economic form. The basic characteristic of the industrialization era is to pursue investment and increase stock. The basic characteristic of the information age is to pursue the flow of stock and gradually reduce it. Such a new economic paradigm is completely different from any previous economic pattern, so it will inevitably have a great impact on traditional economic theories and economic policies. From the perspective of the impact of intelligent Internet economy on traditional economic theories, this paper tries to reveal the direction and path of economic transformation from the inventory economy in the industrial age to the flow economy in the information age, and tries to build a new theoretical framework of flow economy.