-

随着美国新任总统唐纳德·特朗普就职,跨太平洋伙伴关系协定(TPP)濒临瓦解:特朗普上任后签署的第一份行政命令即为正式宣布美国退出TPP。尽管这对国际贸易而言无疑是巨大的灾难,然而,中国有望从中受益−由中国主导的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)或将取代TPP,成为亚太地区国际贸易新引擎。对比RCEP与TPP成员,前者以发展中国家为主体,发达国家为数不多,且大多也参与了TPP;后者则以发达国家为主体。随着TPP走向衰弱,不仅东盟地区发展中国家对中国的贸易依赖程度或将提升,上述“中间派”发达国家与中国的贸易关系势必也将得到强化。

结合当前中国经济结构转型、产业升级的大背景,贸易伙伴的经济发展程度不同对中国出口产品质量的影响是否存在显著差异?如果是,其作用机制如何?对上述问题的探讨具有重要意义:从宏观层面看,中国结构转型深化、人口红利消退是中长期趋势,研究这一问题或能为今后贸易政策的制定提供一定启示;从微观层面看,这也有助于为中国外贸企业在选择出口目的国方面提供具体指引,以配合“走出去”战略的实施。

-

准确测算具有国别、时序可比性的出口产品质量是国际贸易领域的一大挑战。以往文献主要采用四种方法:单位价值法、特定产品特征法、需求面回归推导法和供求信息加总测算法。单位价值法根据出口产品的单位价值度量质量,该方法简便易行,但基于一个潜在假设:产品质量完全决定单位价格,这忽略了其他因素,比如与工资直接相关的企业生产率水平。特定产品特征法选取产品的具体特征来构造质量指标,如Goldberg和Verboven②利用引擎马力等指标刻画汽车质量差异,该方法能构造出针对性强、信息量大的质量指标,但缺乏行业普适性,且对产品数据要求较高,难以推广。需求面回归推导法以Khandelwal等③为代表,核心思想是以市场份额刻画产品质量,潜在假设是控制价格后,市场份额越大的出口产品质量越高。该方法突破了单位价值法单一信息量的局限,但仅考虑需求面因素,忽略了企业生产决策对产品质量的内生性选择,使得估计值与实质产品质量可能存在系统性偏差。

供求信息加总测算法以Feenstra和Romalis④为代表,该方法同时考虑供给面和需求面,将产品质量纳入企业生产决策,并允许各国对产品质量的需求函数非位似,企业对产品质量的最优选择同时反映在非位似需求和生产成本中,后者包括单位贸易成本。该研究利用联合国贸易数据库对1984—2011年185个国家的出口产品质量和质量调整后的价格进行估算,发现后者的跨国变化程度远低于单位价值法的结果,侧面印证了单位价值法对出口产品质量的估计偏差。

鉴于上述方法的局限性,本文采用余淼杰和张睿①的方法度量出口产品质量。该方法以Feenstra和Romalis的理论框架为基础,较上述方法具有一定优势:(1)综合了供给面和需求面,并且可在理论框架上推导出Khandelwal等,更具有普适性;(2)可运用于微观数据,测算企业—产品层面出口质量时可控制企业生产率异质性的影响;(3)模型构造和具体测算中均采用出口离岸单价,避免了Khandelwal等以出口到岸价构造模型、以出口离岸价作为替代指标测算造成的价格测量误差。

-

关于目的国经济发展水平对一国出口产品质量的影响,国内外已有相关研究。理论方面,Fajgelbaum、Grossman和Helpman⑤构造的一系列理论模型显示,消费者收入与其购买的产品质量存在正相关关系,意味着目的国经济发展程度可能通过消费者的质量偏好选择影响一国出口到该国的产品质量。特别地,模型之一引入了贸易成本,发现两国经济规模相当时,若贸易成本足够高,富国将成为所有质量最高产品的净出口国、所有质量最低产品的净进口国,而当贸易成本较低时,两国同时生产所有质量等级的产品,但富国出口产品质量高于穷国,这突显了贸易成本对本文研究的不可忽视性,支持了余淼杰和张睿的质量测算方法。Verhoogen⑥的理论模型以增加高质量劳动力来解释出口导致的质量升级:在生产率异质性、产品质量和消费者收入存在差异的假设下,高生产率的企业会支付更高工资来雇佣高质量劳动力,以生产更高质量的产品;此外,只有生产率最高的企业才会进入出口市场,并且其生产的出口产品质量高于内销本国的质量,以吸引目的国更富裕的消费者。该模型得到了墨西哥制造业企业数据的实证检验,意味着企业向高收入国家出口有助于提高产品和雇佣劳动力的质量。Matsuyama⑦基于外贸活动技术密集型的特征提出不同见解,认为外贸活动在国际商务、语言、目的国市场的社会特质等方面对企业提出了专业要求,因而企业会根据出口还是内销选择生产技术。

实证方面,Brambilla、Lederman和Porto⑧基于1998—2000年阿根廷制造业企业数据进行的实证研究支持了Verhoogen的理论,而Matsuyama的理论未获得验证:相较那些向中等收入国家出口或内销本国的企业,向高收入国家出口的企业支付的工资更高、雇佣的高质量劳动力占比更高。可见,带来质量升级的不是出口本身,而是高收入目的国对高质量产品的偏好,后者通过增加出口国对高质量劳动力的使用提升了出口产品的生产技术水平。

Manova和Zhang⑨提出了六项经验事实,其一是:对于同类企业生产的同一产品,目的国越富裕、经济体量越大、双边距离越远,企业对该产品的定价越高、销售额越大。基于这些事实,构造贸易模型时须考虑如下特征:(1)成功的出口企业采用质量更高的投入品来生产质量更高的产品;(2)企业会根据目的国决定产品的质量水平,主要通过对投入品质量水平的选择来实现。杜威剑和李梦洁⑩基于单位价值法测算了2000—2006年中国出口产品质量,运用企业—年份固定效应模型进行的实证研究显示:中国出口的产成品质量随着目的国收入上升而提高,可能源于中间投入品的质量升级;此外,出口产成品的单位价值增幅高于中间品,因而增加向高收入国家的出口不仅能提升企业盈利,还能推动外贸结构升级。中间投入品质量的引入为目的国经济发展程度对一国出口产品质量的影响提供了一条可能的渠道。

韩会朝和徐康宁⑪基于单位价值法构造产品层面的相对质量指标,验证了“质量门槛”对中国出口产品质量的影响:目的国人均GDP上升1%将导致中国出口产品质量上升0.14%,分行业来看,“质量门槛”效应在高技术行业最明显,而对初级行业、自然资源行业影响最弱。李小平等⑫采用Hallak和Schott的方法测算了中国部分行业层面的出口质量,在控制时间维度固定效应的情况下进行回归分析,发现随着中低收入国家的收入增长,其从中国进口的低质量产品会减少,从而对中国相关行业的出口质量存在促进作用,而高收入国家对此的影响并不明显。

赵伟和钟建军⑬基于Feenstra和Romalis的方法测算了1995—2009年38国HS92六位码层面的制造业中间产品质量,运用固定效应模型进行的实证研究显示,一国劳力成本与进口中间品质量具有“U型”关系:工资水平存在一定阈值,低于该值时工资上涨表现为成本上升,促使企业减少进口高质量中间品;而当工资高于该值时,工资上涨则意味着劳力素质提升,从而引发企业调整生产要素投入组合,增加对高质量中间品的进口。这就意味着,目的国经济发展程度对一国出口中间品质量的影响视前者工资水平而定。

Bastos和Silva⑭采用葡萄牙的企业层面进出口数据,基于固定效应模型进行了实证检验,发现同类出口产品的离岸单位价值随着目的国富裕程度提高而系统性地上升,这解释了企业内部同类产品存在单位价值差异的现象。该研究还显示,生产率较高的企业倾向于以更高价格向给定市场出口更多产品,意味着目的国经济发展程度与出口国企业生产率之间存在一定相互作用,可能对出口产品质量有所影响。樊海潮和郭光远⑮基于Khandelwal等的方法测算了中国出口产品质量,采用固定效应模型进行实证检验,提出了对出口价格的两种影响机制:一是质量效应,即出口质量与企业生产率正相关;二是生产率效应,即剔除质量因素的出口价格与生产率负相关,并且在产品质量异质性的情况下,质量效应为主导,而在产品质量同质性的情况下,生产率效应为主导。张明志、铁瑛⑯构造的理论模型考虑了效率工资和产品质量异质性,其对Khandelwal等的需求面回归推导法加以改进,测算了中国出口产品质量,采用系统GMM方法进行的实证分析显示,中国企业工资上升对出口产品质量兼具成本效应和效率工资效应:就前者而言,控制劳动生产率和工资的相互影响、出口产品质量对工资的逆向影响后,工资增长将抑制出口产品质量提升;就后者而言,工资上升将引发劳动生产率提升,进而推动出口产品质量提升;此外,只有当劳动生产率达到一定阈值后,工资上升对出口产品质量才具有促进作用。上述研究意味着,探讨目的国经济发展程度对中国出口产品质量的影响时,需对中国企业的工资和生产率水平加以控制。

既有研究与本文的主要区别在于:(1)度量出口产品质量的方法有别,上述研究大多采用单位价值法、Khandelwal等的需求面回归推导法或Feenstra和Romalis的供求信息加总测算法,本文采用余淼杰和张睿的质量测算方法,具有一定优势;(2)本文明确区分了发达国家与发展中国家收入增长对中国出口产品质量增速的影响差异,并阐释了具体作用机制,以往并未对此加以深入研究。本文结构安排如下:第二部分介绍实证回归框架,第三部分描述使用的数据,第四部分汇报实证结果,第五部分总结。

-

余淼杰和张睿以Feenstra和Romalis的理论框架为基础,构造了企业—产品层面出口质量表达式。本文采用该方法测算中国出口产品质量,以下简单介绍模型推导及实证回归框架。

-

先考虑需求面。消费者效用同时取决于产品的数量和质量,对于每个产品类别p,d国消费者面临连续的差异化品种μ,消费函数如下:

其中pμd为销往d国的产品品种μ的到岸价格,qμd为销往d国的产品品种μ的质量。αdp=1+βpln(Udp),代表d国消费者对产品类别p的质量偏好,其值取决于效用水平,因而这一消费函数推导出的效用函数是非位似的。σp衡量了同类产品p中不同品种的替代弹性。由(1)式可推导出需求函数:

其中

${p_{\mu d}}^* \equiv {p_{\mu d}}/{({q_{\mu d}})^{{\alpha _{dp}}}} $ 表示调整质量后的价格水平,该指标下降意味着产品性价比提升。${P_{dp}} = {[\mathop \smallint \limits_\mu {(\dfrac{{{p_{\mu d}}}}{{q_{\mu d}^{{\alpha _{dp}}}}})^{\left( {1 - {\sigma _p}} \right)}}d\mu ]^{1/\left( {1 - {\sigma _p}} \right)}}$ 。再考虑供给面。在垄断竞争市场上,企业生产差异化产品,生产决策同时包含产品的价格和质量。

$p_{fdp}^{'} $ 代表企业f在d国销售p类产品的离岸出口价,qfdp代表产品质量。企业f的利润最大化目标即为:

其中

${C_f}\left( {{q_{fdp}},w} \right)$ 代表单位生产成本,取决于产品质量qfdp及投入品成本$w $ ,Qfdp代表企业f销售到d国的p类产品数量,tardp代表d国对p类产品的进口关税。企业出口产品面临的贸易成本包括从价成本(τfdp)和从量成本(Tfdp),因而到岸出口价pfdp和离岸出口价$p_{fdp}^{'} $ 存在如下关系:

d国消费者面临的价格是到岸价格pfdp。采用Feenstra和Romalis对单位生产成本函数的设定,

${C_f}\left( {{q_{fdp}},w} \right) = w{({q_{fdp}})^{\frac{1}{{{\partial _p}}}}}/{\delta _f}$ ,其中企业提高产品质量的边际成本递增,0<∂p<1衡量了成本递增效应。δf代表企业f的生产率。对(3)式求解一阶条件,有:

对等式左右取对数,整理后有:

其中

${\gamma _{dp}} = {\alpha _{dp}}{\partial _p}\left( {{\sigma _p} - 1} \right)/\left[ {1 + {\alpha _{dp}}{\partial _p}\left( {{\sigma _p} - 1} \right)} \right]$ 。因此,产品质量在时间维度上的表达式为:

(7)式中,qfdpt代表t年企业f出口到d国的p类产品质量,∂p代表企业单位生产成本函数中度量p类产品成本递增效应的参数,γdp是关于d国消费者对p类产品质量偏好程度、p类产品中不同品种之间替代弹性和∂p的表达式,

$p^{'}_{fdpt}$ 是t年企业f出口到d国的p类产品离岸出口价,δft代表企业f在t年的生产率,wt是投入品成本。为使不同类别的产品质量具有可比性,本文将产品质量标准化处理:用企业f在t年出口到d国的p类产品质量减去p类全部产品质量的最小分位数,即以特定产品质量与该类产品最低质量水平的差距作为标准化的产品质量指标qualfdpt:

-

基于上述测算,本文构造如下回归框架进行实证检验:

其中,Δqualfdpt是目的国—年份—企业—产品层面标准化质量增速,Δwagedt是目的国国家层面工资增速,τx为不同层面的固定效应。考虑到中国工资增长可能导致生产成本上升,加剧企业间竞争,进而对出口产品质量存在促进作用,为控制这一本国竞争效应,本文在回归框架中加入ΔwageftCH一项,以控制中国企业层面工资增速的影响。此外,为区分中国企业生产率提升对出口产品质量增速的贡献,本文在回归框架中加入TFPft一项,以控制企业层面生产率的影响。回归框架中还加入了以往研究常用的控制变量:valuefdpt是目的国—年份—企业—产品层面出口额,percapitalft是年份—企业层面劳均资本占有量,salesft是年份—企业层面销售额,SOEft是衡量是否国有企业的虚拟变量,FIEft是衡量是否外商投资企业的虚拟变量。

-

本文采用2000—2006年中国海关进出口贸易数据库、中国制造业企业数据库,对两者进行匹配以获取企业、产品层面微观数据,并采用CEIC数据库获取出口目的国国家层面工资增速。具体数据选择方面,关于企业层面出口数据,海关进出口贸易数据库和制造业企业数据库都能提供,本文采用制造业企业数据库,出于以下三方面考虑:(1)海关数据库以美元计价,而制造业企业数据库以人民币计价,可避免汇率换算引起的测量误差;(2)海关数据可能包含一定虚假贸易成分,采用制造业企业数据库可减少这一因素的干扰;(3)制造业企业数据库可避免出口退税等外贸相关税种引发的测量误差。关于产品层面出口数据,只有海关数据库提供了详细信息,故产品层面出口数据以此为主。回归框架中各变量含义及数据来源详见表1。

变量名 含义 数据来源 产品质量增速 产品层面标准化质量增速 参照Yu(2015)的修正版Olley-Pakes方法测算TFP,在此基础上参照余淼杰和张睿估算出口产品质量,由此计算增速 目的国工资增速 目的国国家层面工资增速 CEIC数据库,以各国人均工资或相关指数计算,获得82个目的国2001−2006年间工资增速 中国狭义工资增速 中国企业层面狭义工资增速 制造业企业数据库,根据企业年应付工资除以职工人数的人均工资计算 中国广义工资增速 中国企业层面广义工资增速 制造业企业数据库,根据企业年应付工资及职工福利总和除以职工人数的广义人均工资计算 产品出口额 目的国—企业—产品层面年出口额对数值 海关进出口贸易数据库,目的国—企业—产品层面年出口额取对数 企业销售额 企业层面年销售额对数值 制造业企业数据库,企业主营业务收入取对数 企业劳均资本量 企业层面劳均资本量对数值 制造业企业数据库,企业资本存量除以职工人数取对数 国有企业 是否国有企业 制造业企业数据库,是否国有企业 外资企业 是否外商投资企业 制造业企业数据库,是否外商投资企业 企业TFP 企业全要素生产率 由于估算出口产品质量时采用修正版Olley-Pakes方法测算的企业生产率,直接以之作为控制变量可能加剧内生性问题,故此处采用基于系统性GMM方法测算的企业TFP,具体参考余淼杰①、Yu(2015) 表 1 变量说明与数据来源

为避免极值对回归结果的影响,本文对每个HS6位码中产品质量增速低于1%和高于99%分位数的观测值进行缩尾处理,并对中国企业层面工资增速做类似处理。各变量描述性统计详见表2。⑰

变量名 均值 标准差 最小值 最大值 产品质量增速 0.0595 0.3272 −0.6218 1.7598 目的国工资增速 0.0445 0.0604 −0.2795 0.7857 我国狭义工资增速 0.2086 0.5858 −0.6789 3.5774 我国广义工资增速 0.2105 0.5888 −0.6758 3.5383 产品出口额 11.6521 2.3920 2.0572 21.1810 企业销售额 11.3573 1.3950 8.5172 18.8718 企业劳均资本量 3.6465 1.2594 −4.1263 9.2719 国有企业 0.0145 0.1196 0 1 外资企业 0.5364 0.4987 0 1 企业TFP 2.4945 0.3352 −0.1949 8.0067 表 2 主要变量的描述性统计

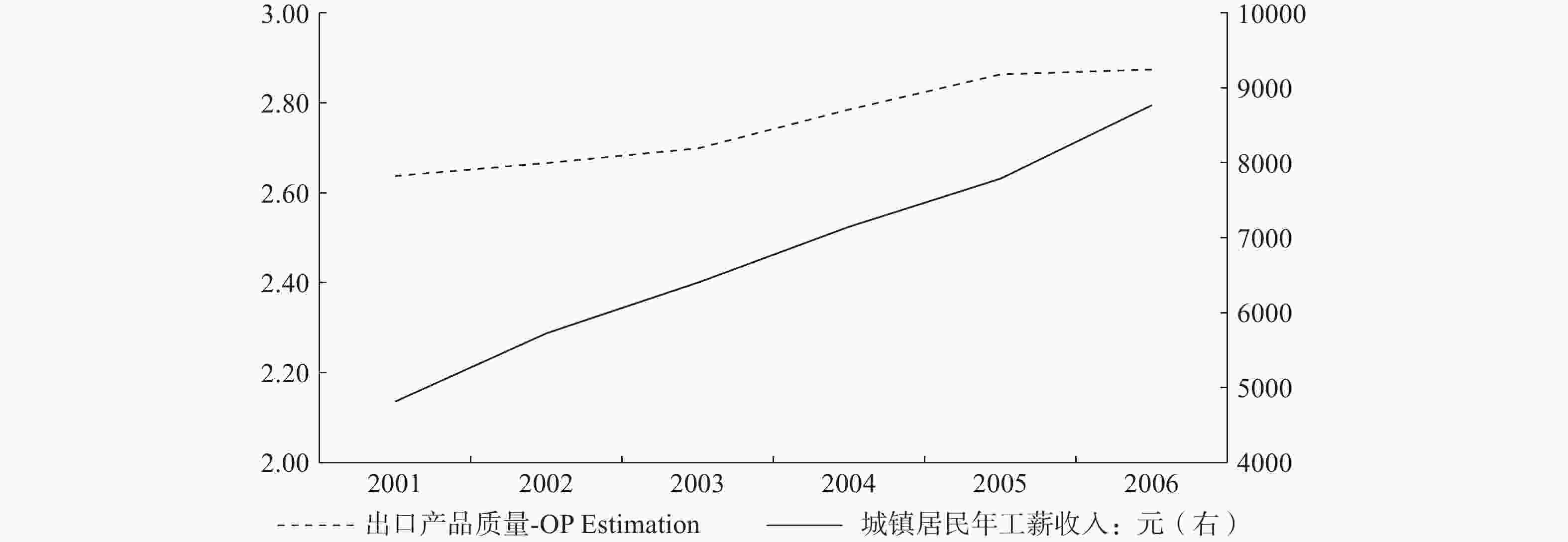

图1展示了2001—2006年中国出口产品质量及人均年工资收入的变化趋势。可以看到,加入WTO早期,中国出口产品质量和居民工资都持续上升,但增速存在差异,其中出口产品质量增速先上升后放缓。考虑到出口产品整体质量水平为非平稳变化,质量增速或许更能反映目的国经济发展程度的影响。

-

首先,以目的国—年份—企业—产品层面标准化质量增速作为因变量,采用OLS模型对全样本进行回归,初步考察目的国工资增速对中国出口产品质量增速的影响,中国企业工资增速采用制造业企业数据库中的企业年应付工资计算。此外,本文也采用固定效应模型,在控制目的国—年份—产品固定效应的情况下对全样本进行回归,以缓解回归框架的内生性问题,结果参见表3中(1)、(2)列。考虑到现实中,职工除了获得工资还存在非货币性收入,直接以企业应付工资度量职工实际收入将造成系统性低估,因此本文将职工福利计入薪酬,以计算广义工资增速。部分研究以“五险一金”加上企业应付工资计算广义工资,由于制造业企业数据库缺乏生育保险数据,且余下“四险一金”自2004年起才纳入数据库,该方法仅能计算2005年的广义工资增速,无法考察工资增速在时间维度上对中国出口产品质量增速的影响。因此,本文采用制造业企业数据库中的企业年应付职工福利代替“五险一金”,以计算中国广义工资增速,回归结果参见表3中(3)列。考虑到本国竞争效应对中国出口产品质量增速的贡献可能通过多种渠道实现:一是进入—退出机制,即低质量产品退出出口市场推动出口产品质量增速提升;二是续存机制,即出口产品质量增速提升主要源于在出口市场上持续存在的产品质量提升;三是两者综合作用。为了区分具体机制,本文采用平衡面板回归加以检验,结果参见表3中(4)列。

因变量:中国出口产品质量增速 狭义工资回归结果 广义工资回归结果 全样本(1) 全样本(2) 全样本(3) 平衡面板(4) 目的国工资增速 −0.0106 0.0040 0.0042 −0.0583 (−0.79) (0.09) (0.09) (−0.48) 中国狭义工资增速 0.0188*** 0.0109*** (8.60) (4.70) 中国广义工资增速 0.0107*** 0.0284* (4.49) (1.82) 企业TFP 0.2080*** 0.2080*** 0.4090*** (22.75) (22.72) (10.16) 产品出口额 −0.0005 −0.0005 −0.0009 (−0.91) (−0.92) (−0.21) 企业销售额 −0.0305*** −0.0305*** −0.0684*** (−15.34) (−15.31) (−5.52) 企业劳均资本量 −0.0020 −0.0020 0.0116 (−1.46) (−1.45) (0.94) 国有企业 0.0157 0.0157 −0.0090 (1.40) (1.40) (−0.22) 外资企业 −0.0138*** −0.0138*** −0.0419 (−4.68) (−4.67) (−1.48) 目的国固定效应 否 是 是 是 年份固定效应 否 是 是 是 产品固定效应 否 是 是 是 样本量 196725 196725 196725 5806 R2 0.01 0.28 0.28 0.17 注:* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01,括号内是产品层面聚类稳健标准误对应的t统计量,下同。 表 3 基准回归结果

对比可见,上述回归中目的国工资增速与中国出口产品质量增速并未表现出稳健显著的关系,其影响有待进一步考察。同时,无论从狭义工资还是广义工资来看,中国企业工资增速与出口产品质量增速始终保持显著正相关,并且平衡面板回归结果的系数大于全样本回归结果,一方面支持了本国竞争效应对中国出口产品质量增速的贡献,另一方面表明,2001—2006年本国竞争效应同时通过进入—退出机制与续存机制实现,并且持续出口的产品更为受益。

-

为了进一步考察目的国经济发展程度对回归结果的影响,本文根据是否属于OECD国家对目的国进行分组,以区分发达国家和发展中国家,回归结果参见表4中(1)—(4)和(6)列。可见,控制目的国—年份—产品固定效应后,OECD国家工资增速与中国出口产品质量增速显著正相关,但这对非OECD国家并不成立,表明目的国工资增长对中国出口产品质量增速的外溢效应主要源于发达国家。同时,中国广义工资增速与出口产品质量增速的正相关关系仍然显著,进一步支持了本国竞争效应。

因变量:中国出口产品质量增速 OECD 非OECD 非平衡面板 平衡面板 非平衡面板 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 目的国工资增速 0.0843*** 0.0916*** 0.3840*** 0.2950*** −0.2310 −0.0129 (2.69) (2.98) (3.22) (2.67) (−0.87) (−0.23) 中国广义工资增速 0.0189*** 0.0200*** 0.0196*** 0.0100*** 0.0313* 0.0130*** (8.55) (9.03) (7.50) (4.14) (1.96) (2.98) 企业TFP 0.2000*** 0.3610*** 0.2350*** (20.37) (9.43) (16.84) 产品出口额 −0.0012** 0.0003 0.0019 (−2.01) (0.07) (1.64) 企业销售额 −0.0293*** −0.0660*** −0.0342*** (−14.05) (−4.96) (−10.16) 企业劳均资本量 −0.0018 0.0167 −0.0024 (−1.24) (1.23) (−0.99) 国有企业 0.0070 −0.0187 0.0331* (0.56) (−0.43) (1.77) 外资企业 −0.0094*** −0.0573* −0.0274*** (−3.18) (−1.75) (−4.96) 目的国固定效应 否 否 是 是 是 是 年份固定效应 否 是 否 是 是 是 产品固定效应 否 否 是 是 是 是 样本量 142301 142301 142301 142301 4129 54424 R2 0.01 0.01 0.23 0.25 0.16 0.34 表 4 按目的国经济发展程度分样本回归结果

类似地,发达国家外溢效应对中国出口产品质量增速的贡献也可能通过进入—退出机制、续存机制等渠道实现。为了鉴别具体机制,本文对OECD国家平衡面板进行回归检验,结果参见表5中(5)列,其中OECD国家工资增速与中国出口产品质量增速不再显著正相关。考虑到这一结果可能源于逆向选择,即中国出口到发达国家的产品本身质量较高,在同类品种中排序靠前,因而发达国家工资增长对其排序变动的影响不大,但不意味着出口产品质量没有提升。为了验证这一作用,本文进一步对比了OECD国家平衡面板与全样本中出口产品标准化质量及其增速的统计指标,发现OECD国家平衡面板的出口产品质量均值、最小值和最大值都高于全样本,并且质量增速低于全样本,一定程度上证实了逆向选择对回归结果的影响。可见,2001—2006年发达国家外溢效应对中国出口产品质量增速的贡献主要通过产品的进入—退出机制实现,对持续出口的产品质量增速并无显著影响。

-

考虑到行业性质对回归结果可能存在影响,本文根据中国出口产品属于劳力密集型或资本密集型对样本进一步划分,以考察目的国经济发展程度对不同行业产品质量增速的影响,结果参见表6、表7。

变量名 均值 标准差 最小值 最大值 出口产品质量 全样本 2.8054 1.2540 0.2926 6.1790 OECD平衡面板 3.0212 1.2275 0.5736 6.5585 出口产品质量增速 全样本 0.0595 0.3272 −0.6218 1.7598 OECD平衡面板 0.0336 0.2489 −0.6218 1.7598 表 5 全样本与OECD国家平衡面板中出口产品质量及其增速对比

因变量:中国出口产品质量增速 OECD 非OECD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 目的国工资增速 0.2290*** 0.2030*** 0.2850* 0.1850*** 0.0809 −0.3470*** −0.0673** −0.0911 (4.07) (3.59) (1.90) (3.38) (0.50) (−2.85) (−2.10) (−0.79) 中国广义工资增速 0.0175*** 0.0192*** 0.0053 0.0074** 0.0071** 0.0093 0.0163*** 0.0130** (5.82) (6.49) (1.49) (2.43) (2.03) (1.41) (2.65) (2.03) 企业TFP 0.2060*** 0.1950*** 0.2100*** 0.2820*** 0.2550*** 0.2930*** (17.28) (17.80) (17.09) (13.00) (12.57) (13.07) 产品出口额 0.0003 −0.0007 0.0003 0.0020 0.0014 0.0023 (0.33) (−0.88) (0.41) (1.05) (0.86) (1.21) 企业销售额 −0.0336*** −0.0332*** −0.0346*** −0.0456*** −0.0421*** −0.0479*** (−12.55) (−13.47) (−12.76) (−7.54) (−7.48) (−7.74) 企业劳均资本存量 −0.0016 −0.0021 −0.0017 −0.0005 −0.0006 −0.0011 (−0.87) (−1.18) (−0.93) (−0.13) (−0.18) (−0.30) 国有企业 0.0069 0.0200 0.0071 0.0974*** 0.1050*** 0.1010*** (0.34) (1.11) (0.35) (3.14) (2.93) (3.28) 外资企业 −0.0025 −0.0012 −0.0026 −0.0367*** −0.0244*** −0.0340*** (−0.65) (−0.34) (−0.68) (−4.33) (−3.24) (−4.00) 目的国固定效应 否 否 是 否 是 是 否 是 年份固定效应 否 是 否 是 是 否 是 是 产品固定效应 否 否 是 是 是 是 是 是 样本量 46573 46573 46573 46573 46573 16845 16845 16845 R2 0.01 0.01 0.24 0.18 0.24 0.29 0.29 0.30 表 6 中国劳力密集型出口产品回归结果

因变量:中国出口产品质量增速 OECD 非OECD (1) (2) (3) (4) 目的国工资增速 0.3640** 0.3040** −0.0802 −0.0108 (2.19) (2.07) (−1.20) (−0.16) 中国广义工资增速 0.0202*** 0.0110*** 0.0209*** 0.0132** (5.29) (3.20) (3.45) (2.23) 企业TFP 0.2010*** 0.2130*** (14.62) (11.67) 产品出口额 −0.0016** 0.0019 (−1.99) (1.25) 企业销售额 −0.0278*** −0.0297*** (−9.87) (−7.25) 企业劳均资本存量 −0.0019 −0.0030 (−0.95) (−0.91) 国有企业 0.0028 −0.0073 (0.18) (−0.30) 外资企业 −0.0137*** −0.0259*** (−3.46) (−3.49) 目的国固定效应 是 是 是 是 年份固定效应 否 是 否 是 产品固定效应 是 是 是 是 样本量 95728 95728 37579 37579 R2 0.26 0.28 0.36 0.37 表 7 中国资本密集型出口产品回归结果

结果显示,对于OECD国家,控制目的国—产品、年份—产品固定效应后,目的国工资增速与中国劳力密集型出口产品质量增速显著正相关,并且在控制目的国—年份—产品固定效应的情况下与中国资本密集型出口产品质量增速显著正相关,但这对非OECD国家均不成立,进一步支持了目的国外溢效应主要源于发达国家的结论。此外,上述回归结果中中国广义工资增速与出口产品质量增速保持显著正相关,进一步体现了本国竞争效应的稳健性。

为何发达国家与发展中国家工资增长对中国出口产品质量增速的影响迥异?本文认为,要素禀赋与贸易结构差异或许能提供一定解释。发达国家资本相对丰富,进口的中国产品多为劳力密集型消费品和中高端中间品,工资增长一方面意味着居民收入上升,可能导致该国消费水平提高,通过收入效应提升中国出口产品质量;另一方面也意味着劳力成本上升,促使当地企业增加中间品进口以替代劳力投入,由于发达国家生产的产品质量本身较高,要素替代效应下其对更优质中间品的追求促使中国出口产品质量提升。然而,发展中国家与中国劳力丰富的要素禀赋结构一致,并且进口的中国产品多为劳力密集型消费品和中低端中间品,其工资增长除了可能引发收入效应,对进口中间品的影响与发达国家有所不同:一方面,发展中国家工资上升并不会改变其劳力相对丰富的要素结构,因而进口中间品对劳力的要素替代效应未必明显;另一方面,发展中国家工资增长还可能反映其劳力素质、技能水平提升,意味着这些国家的产品可能在全球产业链中向上移动,即其生产的劳力密集型产品质量提高,取代对中国部分中间品的进口,从而在逆向选择作用下表现为其工资增长对中国出口产品质量增速有所抑制,表6中非OECD国家工资增速与中国劳力密集型出口产品质量增速显著负相关即是印证。当然,这一猜想有待进一步检验。

-

考虑到企业类型对回归结果可能存在影响,本文根据出口企业属于加工贸易或一般贸易对样本进行划分,在此基础上对全样本、OECD国家与非OECD国家分组回归,结果参见表8、表9。需要说明,此前测算出口产品质量增速时,本文基于产品层面对加工贸易与一般贸易进行划分,仅保留一般贸易产品的出口数据,而此处回归结果基于企业层面进行划分。

对于一般贸易企业,控制目的国—年份—产品固定效应后,OECD国家工资增速与中国出口产品质量增速显著正相关,但这在全样本和非OECD国家中并不成立;而对于加工贸易企业,OECD国家工资增速与中国出口产品质量增速不再显著正相关。此外,中国广义工资增速与出口产品质量增速保持显著正相关,不受企业贸易方式影响。可见,中国一般贸易企业同时受益于目的国外溢效应和本国竞争效应,并且目的国外溢效应主要源于发达国家,发展中国家的贡献并不显著,进一步支持了前文结论,而加工贸易企业仅受益于本国竞争效应。考虑到一般贸易与加工贸易企业的出口结构存在差异,后者出口的产成品比重更高,而产成品多为消费品,因而该组回归结果进一步引发如下猜想:发达国家工资增长的外溢效应主要来自要素替代效应而非收入效应。在收入效应并非主导因素的情况下,发展中国家工资增长对中国出口产品质量增速的要素替代效应本身或已不明显,因而不具有显著的外溢效应。

因变量:中国出口产品质量增速 全样本 OECD 非OECD (1) (2) (3) (4) (5) (6) 目的国工资增速 0.0326 0.1420 0.1180* 0.4590 0.0042 0.0887 (1.05) (0.82) (1.72) (1.34) (0.11) (0.38) 中国广义工资增速 0.0283*** 0.0226*** 0.0269*** 0.0198*** 0.0327*** 0.0332** (5.63) (3.79) (5.70) (3.45) (3.65) (2.17) 企业TFP 0.1840*** 0.1760*** 0.2250*** (10.56) (10.21) (5.11) 产品出口额 0.0003 −0.0001 0.0023 (0.22) (−0.03) (0.58) 企业销售额 −0.0295*** −0.0293*** −0.0324*** (−6.43) (−6.31) (−3.07) 企业劳均资本存量 −0.0088** −0.0087** −0.0091 (−2.24) (−2.18) (−1.13) 国有企业 0.0579 0.0412 0.1130 (1.29) (0.82) (1.17) 外资企业 −0.0130 −0.0149* −0.0030 (−1.48) (−1.71) (−0.12) 目的国固定效应 否 是 否 是 否 是 年份固定效应 否 是 否 是 否 是 产品固定效应 否 是 否 是 否 是 样本量 39147 39147 29959 29959 9188 9188 R2 0.01 0.45 0.01 0.41 0.01 0.57 表 8 中国加工贸易企业回归结果

因变量:中国出口产品质量增速 全样本 OECD 非OECD (1) (2) (3) (4) (5) (6) 目的国工资增速 −0.0219 −0.0243 0.0699** 0.2590** −0.0651*** −0.0381 (−1.51) (−0.45) (2.01) (2.18) (−3.90) (−0.59) 中国广义工资增速 0.0166*** 0.0083*** 0.0170*** 0.0076*** 0.0159*** 0.0106** (7.19) (3.16) (7.06) (2.81) (4.26) (2.14) 企业TFP 0.2140*** 0.2040*** 0.2440*** (19.82) (17.13) (15.85) 产品出口额 −0.0008 −0.0016** 0.0021 (−1.15) (−2.26) (1.50) 企业销售额 −0.0308*** −0.0287*** −0.0373*** (−13.32) (−11.54) (−9.86) 企业劳均资本存量 0.0001 0.0002 0.0001 (0.04) (0.10) (0.05) 国有企业 0.0087 −0.0006 0.0271 (0.70) (−0.05) (1.28) 外资企业 −0.0147*** −0.0097*** −0.0304*** (−4.45) (−2.91) (−4.83) 目的国固定效应 否 是 否 是 否 是 年份固定效应 否 是 否 是 否 是 产品固定效应 否 是 否 是 否 是 样本量 157578 157578 112342 112342 45236 45236 R2 0.01 0.32 0.01 0.29 0.01 0.37 表 9 中国一般贸易企业回归结果

-

为了进一步探究目的国外溢效应的作用机制,区分收入效应和要素替代效应的主导地位,本文根据广义经济类别分类(Broad Economic Categories, BEC)筛选出中国出口产品中的中间品和消费品,对OECD与非OECD国家样本进行分组回归,结果参见表10、表11。

因变量:中国出口产品质量增速 OECD 非OECD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 目的国工资增速 0.1050** 0.6450*** 0.4950*** 0.5660*** −0.1610** −0.0584 −0.0594 (2.15) (3.43) (3.93) (3.22) (−2.14) (−1.13) (−0.82) 中国广义工资增速 0.0195*** 0.0213*** 0.0204*** 0.0106** 0.0187*** 0.0181*** 0.0094 (4.34) (3.81) (4.58) (2.27) (2.62) (3.04) (1.34) 企业TFP 0.2120*** 0.2350*** (12.02) (12.53) 产品出口额 −0.0019** 0.0025 (−1.99) (1.54) 企业销售额 −0.0274*** −0.0379*** (−7.53) (−8.29) 企业劳均资本存量 −0.0046** 0.0012 (−2.04) (0.31) 国有企业 0.0003 0.0272 (0.02) (1.26) 外资企业 −0.0181*** −0.0345*** (−3.45) (−4.48) 目的国固定效应 否 是 是 是 是 是 是 年份固定效应 否 否 是 是 否 是 是 产品固定效应 否 是 否 是 是 否 是 样本量 59727 59727 59727 59727 29972 29972 29972 R2 0.01 0.27 0.01 0.29 0.33 0.01 0.34 表 10 中国出口中间品回归结果

因变量:中国出口产品质量增速 OECD 非OECD (1) (2) (3) (4) (5) 目的国工资增速 0.0403 0.0380 0.0110 −0.1130 0.0750 (0.91) (0.26) (0.25) (−0.77) (0.83) 中国广义工资增速 0.0211*** 0.0204*** 0.0217*** 0.0110*** 0.0190*** (8.65) (7.17) (8.04) (3.76) (3.41) 企业TFP 0.1880*** 0.2450*** (15.78) (10.31) 产品出口额 −0.0006 0.0005 (−0.75) (0.29) 企业销售额 −0.0311*** −0.0331*** (−12.06) (−5.45) 企业劳均资本存量 0.0001 −0.0022 (0.07) (−0.65) 国有企业 −0.0042 0.0639 (−0.15) (1.43) 外资企业 −0.0014 −0.0224** (−0.37) (−2.45) 目的国固定效应 否 是 否 是 是 年份固定效应 否 否 是 是 是 产品固定效应 否 是 是 是 是 样本量 69368 69368 69368 69368 17368 R2 0.01 0.17 0.11 0.19 0.29 表 11 中国出口消费品回归结果

结果显示,对于OECD国家,目的国工资增速与中国出口的中间品质量增速显著正相关,但与中国出口的消费品质量增速并不存在稳健显著的关系,而对于非OECD国家,目的国工资增速与中国出口中间品、消费品质量增速均不存在稳健显著的关系。此外,中国广义工资增速与出口产品质量增速保持显著正相关,不受产品类别影响。可见,发达国家工资增长对中国出口产品质量增速的贡献主要通过要素替代效应实现,收入效应在统计上并不显著,这直接支持了我们的猜想,而发展中国家的收入效应与要素替代效应均不显著。关于发达国家工资增长的收入效应不显著的原因,我们推测有两种可能:(1)发达国家工资增速提升确实导致其居民收入增长加快,引发对进口消费品质量需求上升,但并未作用于中国出口的消费品,可能作用于其他国家尤其是发达国家出口的消费品;(2)考虑到消费品和中间品的质量升级本身存在难易差别,中间品可以通过工序创新实现质量提升,而消费品作为产成品更多通过产品创新实现质量提升,导致两者对发达国家工资增长的外溢效应表现出不同反应。当然,具体原因有待进一步研究加以验证。

由于中国出口的中间品多为劳力密集型产品,上述结果也进一步支持了关于发展中国家工资增长对我国劳力密集型中间品质量增速存在挤出效应的猜想,体现了中国作为劳力丰富型国家的比较优势:对比发展中国家,中国相较发达国家的劳力成本优势更加明显,因而目的国工资增长引发的要素替代效应对中国出口产品质量增速的贡献在发达国家更为显著。

-

本文基于2000—2006年中国企业层面海关进出口贸易数据库、中国制造业企业数据库和CEIC数据库,采用余淼杰和张睿的方法测算了目的国—年份—企业—产品层面出口质量增速,利用固定效应模型就2001—2006年目的国工资增速对中国出口产品质量增速的影响进行了实证检验,结果显示:

第一,发达国家工资增长对中国出口产品质量增速的提升具有显著的正向外溢效应,而发展中国家并不具有显著贡献。

第二,发达国家的外溢效应主要通过中国出口产品的进入—退出机制实现,持续存在的出口产品质量增速并未受到显著提升。

第三,发达国家工资增长对中国出口产品质量增速的外溢效应高度稳健,不受行业类型(劳力/资本密集型)影响。

第四,发达国家工资增长对中国出口产品质量增速的贡献主要通过要素替代效应实现,收入效应在统计上并不显著,这也解释了发展中国家工资增长对中国出口产品质量增速不具有显著贡献的原因−发展中国家劳力相对丰富,工资上升引发其进口中间品以替代劳力的作用本身不明显,此外工资增长可能表明其劳力素质、技能水平提升,能够生产的劳力密集型产品质量提高,取代对中国部分中间品的进口,反而可能通过逆向选择表现为对中国出口产品质量增速有所抑制。

第五,中国广义工资增长对中国出口产品质量增速的贡献高度稳健,体现了本国竞争效应的普适性,该效应同时通过出口产品的进入—退出机制与续存机制实现,并且持续出口的产品受益更甚。

总体而言,上述结论一方面体现了入世初期中国作为劳力丰富型国家在全球价值链中的“世界工厂”地位,另一方面,在当前人口红利逐渐消失的背景下,也突显了中国贸易转型面临的巨大压力。

上述结论具有较为明确的政策启示。从宏观层面看,一方面,未来中国外贸政策的制定可以考虑在WTO等国际贸易制度允许的范围内向发达国家适当倾斜,鼓励企业对发达国家出口;另一方面,美国退出TPP的决定为中国创造了非常有利的外部环境,可以抓住这一窗口期大力倡导RCEP,推动其发展为亚太地区国际贸易新引擎,不仅增强对澳大利亚、新西兰等同时参与两个组织的发达国家的吸引力,也更加密切与其他发达国家的外贸往来,更好地利用发达国家的要素替代效应促进中国外贸结构升级。从微观层面看,上述结论为中国外贸企业在选择出口目的国方面提供了一定指引,有助于配合中国企业“走出去”战略的实施,比如对于主要生产劳力密集型中间品的外贸企业,直接前往发达国家进行海外投资并不合适,相反,立足本国生产、增加对发达国家的出口或是更优选择。

本文也留下了一些有待推进的问题,比如,上述结论源于对中国入世早期出口数据的实证检验,而在2006年以来,尤其全球经历金融危机之后,发达国家外溢效应是否仍然显著,其作用机制是否发生变化?此外,发展中国家对中国劳力密集型中间品的挤出效应及其作用机制也有待更进一步的研究检验。

中国出口产品质量提升的“富国效应”

- 网络出版日期: 2019-09-01

摘要: 基于余淼杰和张睿的企业−产品层面出口质量测算方法,通过对2001−2006年出口目的国及中国工资增速对中国出口产品质量增速影响的实证检验,结果发现:目的国工资增长对中国出口产品质量增速的贡献主要源于发达国家而非发展中国家,体现了“富国效应”,行业类型不影响该结论;就作用机制来看,发达国家外溢效应主要通过要素替代效应而非收入效应实现,由此解释了发展中国家工资增长对中国出口产品质量增速不具有显著贡献的原因,并且,发达国家外溢效应通过出口产品的进入−退出机制实现,持续出口的产品质量增速未获得显著提升。此外,中国广义工资增长对出口产品质量增速的贡献具有普适性,体现了本国竞争效应。上述结论体现了入世初期中国作为劳力丰富型国家在全球价值链中的“世界工厂”地位,也表明了在当前人口红利消退的大背景下中国外贸转型面临着一定的挑战。

English Abstract

Rich-country Effect on the Quality Upgrading of China’s Exports

- Available Online: 2019-09-01

-

Keywords:

- export quality /

- quality upgrading /

- rich-country effects

Abstract: Based on the firm-product level exports quality index provided by YuMiaojie and ZhangRui (2017), this paper examines the effect of destination countries and Chinese wage growth on the quality growth of Chinese exports during the year of 2000-06. Empirical results show that the contribution of destination countries wage growth to Chinese exports quality growth stems mainly from developed countries rather than developing countries, which tells the “rich-country effect” and isn’t affected by industry type. As for the mechanism, the spillover of developed countries acts on Chinese exports’ quality through the factor-substitution effect rather than the income effect, explaining why wage growth in developing countries contributes little. Besides, such a spillover effect works via entry-exit mechanism among Chinese exports, while quality growth of those continuously exporting is weak. In addition, the general wage growth in China contributes to the growth of exports quality universally, exhibiting the domestic competition effect. These conclusions reflect China’s role of “world factory” in the early years of joining the World Trade Organization, as well as the enormous pressure of trade transformation nowadays.