-

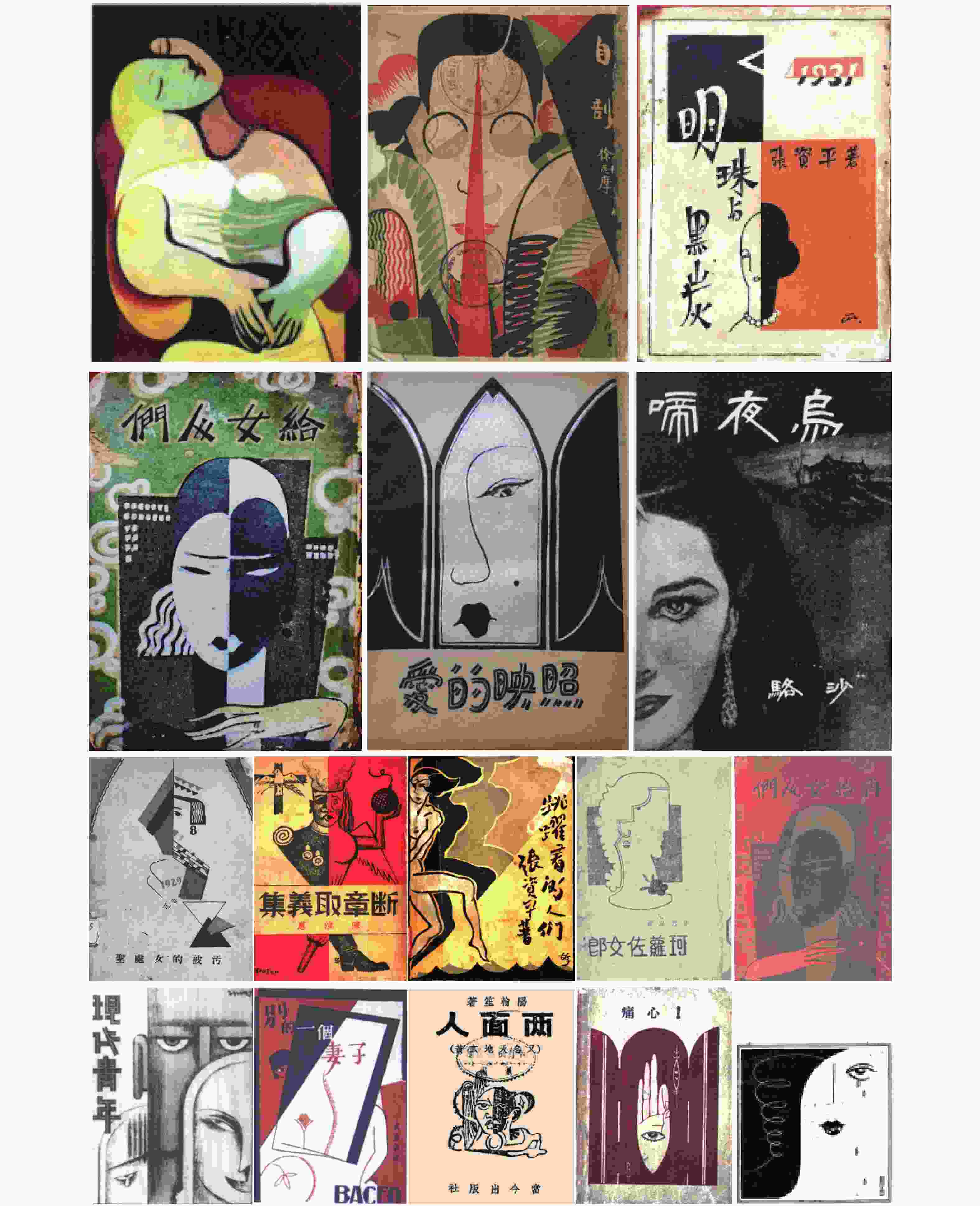

中国现代文学著译作品数量众多,这些作品配有大量醒目的封面图和插图,它们构成丰富多彩的“图像世界”。长期以来,这些图像没有引起足够的重视,但事实上,它们与文本一样,是作品重要的组成部分,一个为文字无法表现的可视部分,并与文字一起产生图文并茂的效果。在数千图像中,含义丰富的图像很多,我通过最原始的“观察法”,从中提炼出三种主要的图像模式,即“呐喊”图像模式、“两面人”图像模式和“自由魂”图像模式。这三种模式是中国现代文学“图像世界”的一个缩影,体现了中国现代文学三十年来时代主题的历史变迁。

为了更好地研究这些图像,我试图运用图像符号学理论,以揭示图像的丰富内涵。符号是指称和代表其他事物的象征物,是指被赋予一种意指的某种事物。一个符号具有可感受的一种或多种的物质性,其主要特性是,可感的东西代替其他的某种东西:“现在时地待在那里,却是为了指明或指示别的不存在的、具体的或抽象的东西。”①图像是客观对象的一种相似性的描述,是所有具有视觉效果的画面,是现象的视觉化表现。图像可视为符号,法国学者皮尔士就持此观点,他把图像置于“肖像符号”之下。“图像,汇集那些在能指与其所指代对象维持着一种相似关系的所有相像符号。一幅素描,一幅照片,一幅绘画,它们都重新采用其指代对象的姓氏特点:姓氏、颜色、比例,这些可以使我们重新认出它们来。”②作为符号的图像,是非均质的,它在一定界限内汇集了三种不同类型的符号:造型符号、肖像符号和语言学符号。图像的肖像符号突出的特点是“形象性”;图像的造型符号突出的特点是“型构”,是“一些充实的和完整的符号”,如颜色、形式、组成、材料等;图像的语言学符号则诉诸文字。一幅图像往往包含这三种符号,蕴含丰富的意义。

“图像”是人类视觉的基础,是人类认识世界和人类本身的重要源泉,是客观对象的一种相似性的描述或写真,是所有具有视觉效果的画面,包括图案的、文字的乃至非图案非文字之对象的“图像”把握。“图像”有多种含义,有的诉诸图案,如“两面人”图像模式和“自由女神”图像模式诸图像;有的诉诸美术文字,如“呐喊”图像模式诸图像;有的诉诸纯粹文字,如“北国风光,千里冰封,万里雪飘,望长城内外,惟余莽莽”这段文字在读者脑中所产生的“图像”;有的是把“对象”构想和把握为图像,正如海德格尔所言:“世界图像……并非意指一幅关于世界的图像,而是指世界被构想和把握为图像了……”⑱“图像”的前两种含义与本文中的三种图像模式的诸图像属于同一个层面,而后两种含义则不在本论题的论域之内,故本文的“图像”取前两种含义。

-

鲁迅的小说集《呐喊》出版于五四时期。初版本作为“新潮社文艺丛书”第三种,由北京大学新潮社1923年8月初版,曾再版。三版本作为“乌合丛书”第一种,由上海北新书局1924年5月出版。三个版本的封面图差别不大,这里采用第三版封面图。该图十分特别,由作品的作者鲁迅亲自绘制,它标志了中国现代文学“呐喊”图像模式。这是一幅原创性的封面图,图面尽管十分简洁,作为符号的图像,却汇集了造型符号、肖像符号和语言学符号这三种不同类型的符号,蕴含着造型讯息、肖像讯息和语言学讯息这三种不同类型的讯息。这些讯息反映了五四时期思想启蒙的时代思潮。

造型讯息体现在载体、边框、画面构成、形式和颜色这五个方面。作为图书封面图,其载体无疑是书页页面,页面的大小与开本有关,通常的开本是32开或16开。这是它与报纸图像、电视图像、电影图像大不相同的地方。这一载体对它的制作提出了相应的要求。一般来说,封面图像都有一个边框,就是图案最外围的边界。可是,这幅图像的边框十分特殊,可以视为页面的边界,也可以视为超过页面而向四周无限延展。此外,该图像还有两个边框,即图案边框,一是黑色长方形的边框,一是黑色长方形内的红色长方形线框。这三个边框呈现出由内向外扩展的层次性。作为视觉性图像,这幅封面图的画面构成体现在其内部几何学,即三个边框所组成的图案。根据读图经验,读者会把注意力或者眼光首先投射到最重要的图案上,换言之,画面构成会使读者“目光选择带有关键性信息的表面”④。就这幅图像而言,解读的取向是由内而外;制作的技法也是如此,且有两种优先安排,一是聚焦安排,即黑色长方形,它是这幅图像的焦点;二是延展安排,即红色长方形,它是这幅图像的次焦点。这种优先安排被图像符号学研究者乔治·佩尼努称为“优先外形表现”。形式既是外在的,又是内在的,作为外在形式是指形式的“自然状态”,如该图像中的黑色长方形与红色长方形,这种“自然状态”在安排上有一种对立,即小与大的对立;作为内在的形式,是指形式的文化学解读,黑色的小长方形与红色的大长方形的对立富有丰富的文化学内涵。作为符号图像的颜色,一般来说不是装饰性的,而是富有意义的。这幅图像中的颜色十分简单,只有两种,即黑色与红色。因其特殊的安排而蕴含特殊的意义。

肖像符号与造型符号有时是难以区分的,肖像讯息与造型讯息有时也是难以区分的。不过,二者各有侧重,前者侧重形象性,后者侧重颜色、形式、组成、材料等方面。这幅图像中的肖像讯息主要体现在黑色长方形和红色长方形,其形象性蕴含着丰富的意义。

与造型讯息和肖像讯息不同,语言学讯息诉诸文字,诉诸词语,这种讯息往往对图像的解读起到至关重要的作用。罗兰·巴特在研究广告图像时特意谈到了“语言学讯息”,他提出两种重要的修辞格,其中之一是文本的锚固功能,“锚固功能,在于停止图像必然的多意性所产生的‘意义的浮动链条’,同时指出‘好的解读层次’,指出在图像可能要求的多种解释中更倾向于哪一种”。⑯图像中语言学讯息的锚固功能发挥重要的导向作用,使读者在图像的多意性中顺利做出选择,并使更加合理的解释成为可能。

根据《呐喊》封面图的画面状况,笔者从以上三个方面进行了简要的描述,这种描述是为解释作铺垫的。

解释一幅图像,不是随意自说自话,而是根据情势做出最合理的解释;解释《呐喊》封面图这幅原创性的图像更是如此。在对视觉性图像进行整体性解读时,语言学讯息往往起到决定性的作用。在此处,作为语言学讯息的“呐喊”一词是解读的关键,是开启《呐喊》封面画意义之门的钥匙;而作为语言学讯息的“鲁迅”一词就无足轻重,因为这里的“鲁迅”一词只表明他是本书的作者,尽管“鲁迅”也是封面画的制作人。我们看到《呐喊》封面画,就想到《呐喊》这部小说集,就想到《呐喊·自序》,也就想起其中这样两句重要的对话:

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”③

由此,我们可以这样解读《呐喊》封面图:图像中的黑方框可视为“绝无窗户而万难破毁”的“铁屋子”。这个在有限的页面里更加有限的方形,是黑色的,是凝重的,给人以压抑之感;且黑方形很小,像个囚笼,给人以禁锢之感。与之形成鲜明对比的是,有限页面里的无限方形,即红色方形,其边框十分特别,“似乎借助于那一页纸的边沿而切断和终止:如果我们看不到更多的东西,那是因为那一页纸太小”,这种“切断”尽管局限于载体的大小,却更“促使观者凭想象力去构筑我们在再现的视觉范围内所看不到,但却对其给予补充的东西:境外之物”。⑰这个方形是红色的,是舒展的,给人以解放之感;且红方形很大,向四周延展而无边无际,给人以无限自由之感。黑与红,意味着禁锢与自由。黑方形内的红线框以及“呐喊”一词使人产生这样的联想:禁锢在“铁屋子”的人在拼命“呐喊”、挣扎,努力挣脱禁锢而获得自由。

《呐喊》封面图使人产生这样的联想:禁锢在“铁屋子”的人在高声发出追求自由的呐喊;《狂人日记》中的狂人戳穿数千年“吃人”的封建礼教,发出“救救孩子”的呐喊;鲁迅在《灯下漫笔》中发出这样的呐喊:“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房,则是现在的青年的使命!”④作为启蒙思想家的鲁迅,尽管当时不免寂寞,不免悲哀,但“有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱”。⑤这样的“呐喊”属于思想解放的“五四”,属于思想启蒙的“五四”,属于“人的觉醒”的“五四”,乃至超越“五四”。只要禁锢人的“铁屋子”一直存在,这样的“呐喊”就一直不乏意义。

颇有意思的是,这幅图像与挪威表现主义画家爱德华·蒙克(1863—1944)的油画《呐喊》有异曲同工之妙。蒙克的《呐喊》是一幅油画,从造型上看,颜色有橙红、大红、黑色和裹夹着丝丝缕缕的蓝色。画面造型以栅栏为界,栅栏左侧约三分之一的画面是山边、“呐喊者”以及其后的二人。栅栏右侧约三分之二的画面是地平线以下的海湾、远处的丘陵和一座桥,海湾映着天空的色彩。从肖像讯息来看,最突出的是画中最前面站立的“呐喊者”,他既像一个恐怖的骷髅又像一个飘忽的幽灵,两手紧捂面颊,绝望地呐喊。其次是血色般的海湾,以及由海湾所发出的大自然的“呐喊”。这两种“呐喊”之声通过扭曲变形的“流线型”的“呐喊者”和同样扭曲变形的“流线型”的“海湾”交汇在一起,直捣人心,产生惊心动魄的艺术效果。其语言学讯息是画面中红色波涛上那不清楚的字迹为“只有疯子才画得出”,由此表明画家和画中主角的精神状态。这幅油画表达了人类对大自然发出的死亡威胁的极度恐惧情绪。

蒙克曾回忆那个梦魇般的场面:“太阳快要下山了,天空突然间变得血一样红,我似乎感受到了一种悲伤忧郁的气息,我止住了脚步,轻轻地倚在栅栏边,极度的疲倦已使我快要窒息了。火焰般的云彩像血,又像一把把利剑笼罩着蓝黑色的挪威海湾和城镇。……我却呆呆地站在那儿,焦虑得不停地发抖,我感到四周似乎被一声巨大而又不断的尖叫声震得摇摇晃晃。”⑥这种特殊场景的人生体验成为这幅油画诞生的一个巨大动力。更直接的驱动力则是蒙克自己的人生经历和艺术追求。其画作往往以“生命、爱和死亡”为主题。他曾经主办过以“爱与死”为主题的画展,后来又举办过由22幅画组成的“生命”画展。“生命”主题系列组画可形容为一曲交响乐或一首关于生命、爱情和死亡的诗篇。

蒙克的油画《呐喊》是具象性的抽象,鲁迅的封面画《呐喊》是抽象性的抽象,鲁迅富有把汉字图像化的艺术理念和艺术能力,他把“呐喊”两个字中的两个偏旁“口”化为人的“嘴”,并由此发出“呐喊”之声。这两个“口”是抽象性的具象,使人想象“呐喊者”的扭曲,就像蒙克油画中“呐喊者”的扭曲一样。

鲁迅《呐喊》封面图开创了“呐喊”图像模式,产生巨大的社会效应,从20年代末到40年代,有意无意的模仿之作比比皆是,而且都不约而同地用于文学作品的封面装帧:20年代有周作人的《自己的园地》(北京晨报社1923年12月四版)、闻一多的《死水》(新月书店1928年1月初版)、新月社的《新月》杂志(上海新月社1928年3月创刊)、郭沫若译的《法网》(上海现代书局1929年7月初版)等封面图;30年代有陆鲁一的《女儿》(上海中学生书局1932年)、长庚的《招魂》(北新书局1935年)、万迪鹤的《火葬》(上海良友图书印刷公司1935年)、胡风译的《山灵》(《朝鲜台湾短篇集》,上海开明书店1936年5月再版)、斯文逊的《忆》(上海土山湾印书馆1937年)、巴金的长篇小说激流三部曲中的《家》(1937年初版)、《春》(1938年初版),爱情三部曲《雾》《雨》《电》(1938年初版)(均由上海开明书店出版)、陈白尘的《汉奸》(重庆华中图书公司1938年)等封面图;40年代有胡冰春和龚家宝改编的《儿女风云》(莫里哀著,上海光明书局1941年再版)、贺孟斧的《海啸》(重庆新生图书文具公司1942年)、陆蠡译的《罗亭》(上海文化生活出版社1946年7月六版)、曹靖华译的《三姊妹》(上海文化生活出版社1946年),文化供应社1948年出版的《文学创作丛书》,其中如聂绀弩的《沉吟》(10月初版)、艾青的《黎明的通知》(8月新一版)、陈白尘的《大地回春》(8月新一版)等封面图,总数五十多种。这些作品的封面图与《呐喊》封面图没有多大差别,表现出浓厚的模仿痕迹,但意义各有侧重。《呐喊》《死水》《新月》,不管是作品或杂志,还是封面图,都成为“五四”新文学的标志,也是“五四”时代的文化体现。

-

中国现代文学史上还有一部著名的散文集,徐志摩的《自剖》,出版于20年代末期。“自剖”是剖析自己不为人知的一面。其封面图更好地诠释了这层意思,可谓开创了中国现代文学“两面人”图像模式。“两面人”图像通常是人物面部左右两部分呈现出不同的形态,诸如颜色、构形等;从本质上说,是指人物相互矛盾或相互冲突的两个方面。如此看来,“半面人”图像即图像呈现的是人物的“半边脸”,也可以视为“两面人”,因为“半面人”与“两面人”在本质上没有什么区别,“半面人”另外的“半面”被“遮蔽”,其实是“隐在”的“半面”。“两面人”类似周作人所说的“两个鬼”。他1926年7月在《两个鬼》一文中指出,我们的心头住着两个鬼,一是绅士鬼,二是流氓鬼。这两个鬼,“在那里指挥我的一切的言行。这是一种双头政治,而两个执政还是意见不甚协和的,我却像一个钟摆在这中间摇着”。⑦有时候流氓占了优势,但是在“我”将真正撒野的时候,绅士大喝一声就制住了。一般来说,“两面人”是人的本质体现,关注人的另一面,是人类认识自己的一大进步。“两面人”图像在中国现代文学“图像世界”中是一个“显像”,有不少这样的封面画。代表性的有张资平所著的长篇小说《明珠与黑炭》(上海光明书局1931年初版)、马国亮所著的《给女人们》(上海良友图书印刷公司1931年)和《再给女人们》(上海良友图书印刷公司1933年)、阳瀚笙所著的《两面人》(又名《天地玄黄》,当今出版社1943年)、樊心华的《圣处女的被污》(上海光华书局1929年,钱牧风即钱君匋装帧)、孟超所著的《爱的映照》(上海泰东图书局1930年)、张资平的《跳跃着的人们》(上海文艺书局1930年)、严梦的《没落的恋人》(上海柠檬社1934年)、陈汝惠的《断章取义集》(新流书店1938年)等的封面图、白薇的短篇小说《受难的女性们》的题图画(1935年)、张秀亚的《珂萝佐女郎》(红蓝出版社1944年)与沙洛的《乌夜啼》(林泉书屋1946年12月初版)封面图等。这些都是“两面人”图像。

而这一现代文学“两面人”图像模式是为徐志摩的散文集《自剖》(新月书店出版,1928年1月初版,1931年8月三版)的封面图首创,《自剖》封面图由江小鹣绘制。江小鹣(1894—1939),与徐志摩交往密切,他抓住了徐志摩《自剖》这部散文集的关键,并使之图像化。就造型讯息而言,画面图案有花草、人物和剑,颜色有红、绿、黑三种,人物掩映在花草丛中,凸显面部,而面部正中间,红剑由下而上,从下巴、嘴唇、鼻子、两眼间、额头直抵发际线。黑发、白脸与红剑形成鲜明的对比。视觉效果颇具震撼力。就肖像讯息而言,熟悉现代文学的读者一眼就可以发现,画面中的人物就是现实生活中的“徐志摩”,周围的花草表明他作为诗人的爱好。红剑是他自我解剖的文字的视觉化。就语言学讯息来说,“自剖”表明该书的书名,“徐志摩”表明该书的作者,而作为书名的“自剖”发挥语言学讯息的“锚固功能”,把图像的意义导向心灵的解剖,而非“自杀”,从而使图像的意义得以显现。该图中的人像尽管表面上不是呈现出“双面”,却实质上通过红剑而区分为“双面”,这种区分方式比直接把整个人脸用不同形态区分为“双面”更有艺术性,更使读者感受到红剑直指人物心灵深处的力量。这种封面设计体现了作品的内容。该散文集全书分为三辑,第一辑是“自剖”,包括散文《自剖》《再剖》《求医》《想飞》《迎上前去》《北戴河海滨幻想》六篇。在散文《自剖》中,徐志摩要解剖自己的另一面,肢体不再像先前那样灵活,艺术感受力不再像先前那样敏锐,创作文思不再像先前那样泉涌,等等,这些方面是与作为诗人天才的一面相对应的另一面。这只是表层,深层的是“时局”,徐志摩指出:“爱和平是我的生性。在怨毒、猜忌、残杀的空气中,我的神经每每感受一种不可名状的压迫。”更深层的是他的思想,常见的光鲜与遮蔽的欲望使人成为“两面人”。徐志摩自剖:“实际生活的牵掣可以劫去我们心灵所需要的闲暇,积成一种压迫。在某种热烈的想望不曾得满足时,我们感觉精神上的烦闷与焦躁,失望更是颠覆内心平衡的一个大原因;较剧烈的种类可以麻痹我们的灵智,淹没我们的理性。但这些都合不上我的病源;因为我在实际生活里已经得到十分的幸运,我的潜在意识里,我敢说不该有什么压着的欲望在作怪。”⑧其解剖刀直逼内心,直抵自己的“欲望”,这种自剖不留情面,可谓彻底。

“两面人”图像并非为江小鹣《自剖》封面图所独有,立体主义画派大师西班牙毕加索也有这类画作,如《梦》。该画派与传统造型不同,不是在二维平面上创造三维空间,而是把三维的度量提炼到原有的几何形体的本质。他绘画喜欢采用蓝色,以便增强画面忧郁的色彩;也喜欢采用玫瑰红,以便增添画面轻松的气氛。其作品造型的特色是夸张、怪异,给人以神秘之感,⑨这种神秘源自其画作所蕴含的“心理”空间,《梦》就是典型之作。画面上的少女呈现出“阴阳脸”,一半是蓝色,一半是玫瑰色;而整个上身绝大部分也是蓝色,很小一部分才是玫瑰色,蓝色处于压倒性优势。这幅画表明,少女心理忧郁,但她仍然有玫瑰色的梦,于是整个画面给人以神秘、宁静而安详之感。

也许受到《梦》或《自剖》封面图的影响,“两面人”之类的封面图不断涌现。《爱的映照》封面图简洁而富有意蕴,画面左右两边为黑色挡板,正中间是镜子,映照出一个女性的半边脸,媚眼与红唇十分显眼。这种造型比较特别,让人物照出半个脸面,另外半个脸面则被遮蔽。通过这种造型和独特的人物处理,其肖像讯息就比较突出,镜中女人的神态,与情与爱、性与欲密切相关。语言学讯息“爱的映照”锁定图像的意指,导向“爱”,导向“残缺的爱”。这部小说收录《冲突》《茶女》《梦醒后》《爱的映照》《陶先生的烦恼》五篇,均写于1927年下半年至1928年上半年。结合作品的内容,这幅图像可以这样解读:女主角充满严重的矛盾冲突,一方面是她与男性之间的两性冲突,另一方面是作为人性的情爱与作为政治的革命之间的严重冲突。女主角对这两种冲突或者说矛盾十分不满,却又无可奈何。张资平小说《明珠与黑炭》封面图由日本宇留川潘绘制,他是20世纪二三十年代活跃于上海出版界的日本青年画家,与创造社成员交往颇多,更与张资平私交匪浅,为张资平的诸多作品绘制过封面图。该画的突出特点是阴阳脸,“亮”面与“暗”面形成对比,细长的脖子和脖子上的项链十分凸显,由此传递出这样的信息:这是一个年轻貌美的女子,她处于一种矛盾冲突中而无法摆脱。《给女人们》封面图由作者马国亮自己绘制。画面最显眼的是青年女子的阴阳脸及其忧郁的神情,以及与这种神情形成对比的恶魔般的长长的手背和长长的手指。此图像产生这样的效果:青年女子令人可怜又十分可恶。该图像体现了作品的内容,《给女人们》是一部散文集,包括《恋爱》《冲突》《撒娇》《妒忌》等10篇,内容涉及妇女解放、妇女职业等重要问题,由于诸多的社会原因,女人们在社会上经常遭遇各种不平等的待遇,以至于女人们经常表现出相互矛盾的两面性。《两面人》封面图由廖冰兄设计,图案主要是一个两面人,与书名相一致,而“两面人”也直接印在封面上,图文相得益彰。作品《两面人》是四幕讽刺喜剧,深刻地批判了抗战时期国民党当局冠冕堂皇地用“国家至上”“民族至上”之类的口号相号召,而实际上遵循的是极力追求本阶级利益的利己主义。

这几幅“两面人”图像,不管是关于男人人性的两面性,还是关于女人光鲜的一面与在男权社会里悲惨的一面,都是从现代社会出发对人的处境乃至人性的拷问。在现代社会中,由于技术和极权的原因,本应“全面发展的人”,却逐渐沦为“单向度的人”“异化的人”。“两面人”图像模式开创于20年代末期,在30年代引起封面装帧者们的共鸣,余波及于40年代。这些图像揭示了现代中国社会中人的生存困境,提出了人的本质已被严重扭曲的社会问题,希望引起疗救的注意。

-

中国现代自由观念并非始于20世纪三四十年代,早在清末就由启蒙思想家梁启超等人大力提倡,意在反对封建专制,提倡言论自由、出版自由、结社自由等三大自由。三四十年代“自由魂”图像则并不尽然,具有新的时代意义,主要诉求是对外追求民族解放,对内反对国民党政府的专制统治。“自由魂”图像模式并非原创,大都是对“前文本”的借鉴或借用。这就涉及到相关的历史文化资源。

追求自由是人类的长久梦想,该主题的绘画,由来已久。早在1672年,荷兰画家杰拉德·德·莱雷西(Gerard de Lairesse,1640—1711)就创作了油画Allegory of the Freedom of Trade,即《追求自由之寓言》。画面上,“自由女神”左手抱在腹部,并护住一根长棍,长棍上端顶着一顶草帽,右手则高高举起火炬,她袒露双乳,凌空奔跑。其后追随有小天使。该画给人以飘逸和轻松自由之感。到1830年,法国画家欧仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix,1798—1863)创作了油画Liberty Leading the People,即广为人知的《自由引导人民》或《自由女神》。自由女神左手提着长枪,右手高举旗帜,袒露双乳,带领队伍奋勇前进。她边跑边回顾战友。其队伍人数甚众,个个持枪举刀,气势庞大。它描写了当时巴黎人民反对波旁王朝而奋起战斗的场面,给人以强烈的震撼力。这幅油画流传甚广,影响甚大,既是受压迫国家与民族追求解放的文化资源,又是受压迫人民推翻专制政权的精神动力。到1876年,法国著名雕塑家巴托尔迪历时10年艰辛完成了一幅雕像,这就是坐落于美国纽约自由岛的《自由女神像》。它以法国塞纳河的自由女神像作蓝本。女神身着古希腊风格的服装,头戴有象征世界七大洲的七道尖芒的头冠,右手高举象征自由的火炬,左手捧着一本法律典籍(封面刻有“1776年7月4日”字样),脚下是打碎的手铐、脚镣和锁链。她被视为挣脱暴政的约束,自由照耀世界的象征。该雕像是法国在1876年赠送给美国的独立100周年礼物。它有两重意义,一是抨击当时法国第三共和国内的帝制势力;二是支持美国独立战争,肯定自由理念。⑫这一系列“追求自由”的图像化文化资源,成为后世可资借鉴的重要财富。

我国现代作家、翻译家以及美术家根据中国现代社会发展的客观状况,及时地创作或翻译文学作品,并适时配备相应的封面图,以表达对自由的追求。可称为“自由魂”模式的有梅子的小说《争自由的女儿》(上海出版合作社1929年)封面图、沈西苓的《烽火》(一般书局1938年)封面图、欧阳山的《战果》(桂林学艺出版社1942年)的扉页图、上海经纬书局1945年出版的《世界小文库》丛书的统一封面图、付克译的《苏联人》(东北书店1949年)封面图等二十余种。大体有两种形态,一是直接借用“自由女神像”,如《争自由的女儿》封面图、《世界小文库》丛书的统一封面图;二是“自由女神像”的变体,如改编剧《自由魂》、译作《苏联人》等的封面图。这些“自由魂”图像表达了人们对自由的热烈追求,反映了时代潮流。

《争自由的女儿》是文学青年朱梅的小说,出版于30年代前夕;《自由魂》是赵景深之妹赵慧深改编的四幕剧,出版于30年代末期,二者最具代表性。前者体现的是争取个人自由,后者体现的是争取民族自由。《争自由的女儿》封面图的主体部分是“自由女神像”的上半截,其他部分主要起装饰作用。从图案设计上来看,该封面图并无多大创新,但其意义匪浅,反映了当时的社会思潮。封面图与作品内容十分吻合。该书反映了20世纪20年代末至30年代中后期一代青年的时代情绪,具有普遍性。作品的主旨“争自由”喊出了当时青年的共同心声。巴金在“序言”中说,小说使当时心情恶劣的他做了一个好梦。“心情恶劣”是因为他在“这个大时代”中只感到在沙漠上的寂寥,“悠长的岁月就在这不死不活的寂寥中过去了”。“好梦”是“争自由”,他说:“《争自由的女儿》给我带来了一个炸弹,它的爆裂声是我亲耳听见的。我如今是不再在这种寂寥中断送我的青春了。”⑬文学青年在白色恐怖的社会环境中深感窒息,“争自由”成为他们的共同追求。《自由魂》封面图是“自由女神像”的变体,画面上部三分之二是图案,下部三分之一是白色空白以及书名、改编者姓名和出版单位等文字。上部的背景是红色,一个高昂着头的男子上半身白色,其双手被戴上锁链,两臂紧紧抱在腰部,右手紧握火炬,红色的火炬与白色的身躯形成鲜明的对比。飘过身躯的火焰在红色背景上呈现白色,动感强烈。高昂的头在嘶声呐喊,红色的舌头与白色的脸庞形成鲜明的对比,其头发高耸,大有怒发冲冠之气势。颇有创意的是,男子白色的身躯又像一本白色封面的书,锁链、书本、火炬、呐喊的男子,这四个要素紧紧融合在一起,意味着富有力量的人们从书本中吸取知识,砸断锁链,高举火炬,挣脱压迫,获得自由。下部最重要的语言学讯息“自由魂”三个字在白色背景上凸显出来,并盖住从上部男子手腕垂下的锁链,大有自由压倒枷锁的寓意。这幅封面图尽管存在对“自由女神像”模仿的痕迹,但仍然大有创意。剧本《自由魂》改编自波兰作家廖·抗夫的《夜未央》,表现的是俄国数个青年男女、虚无党人为了革命不惜舍弃爱情乃至牺牲生命的动人故事。原作早就有李石曾的与巴金的汉译本《夜未央》,两个译本和一个改编本,三者各有侧重,或者说因为时代的感应而各具效力。李译本出版于1908年,颇受社会的欢迎,更受革命党的青睐,其革命性应和于晚清的革命思潮。巴译本出版于1930年,其革命性依然重要,而生死和情爱更被看重。正如巴金所言,该作品“不仅忠实地写出了俄国虚无主义者的精神面貌,最重要的还是在写出感情与义务之斗争,爱与死之角逐”。⑭《自由魂》则突出“自由”,在改编者看来,虚无党人赴汤蹈火不是为了革命,而是为了自由,革命是手段,自由才是目的。

颇有意思的是,《争自由的女儿》与《自由魂》产生于1930年代首尾,而《世界小文库》与《苏联人》则产生于1940年代后半期的首尾,由此构成具有阶段性的连贯性。《世界小文库》丛书是抗战胜利后上海经纬书局出版的一套小丛书,著作约三十种,或著或译,兼收并蓄。封面图统一借用“自由女神像”,只是书名与著译者不同而已,如丁克译的《万人冢》、冯石竹著的《蜀行漫记》、冯石竹编的《原子炸弹》《悬尸墨索里尼的一生》《人民世纪的中国文化》《第二次世界大战的新武器》、李受天编的《中国的各党各派》等。其广告声称该丛书“是价值的史料文献”“是最新的世界知识”。这套丛书的出版及其“自由女神像”的封面图,反映了40年代后期社会各界希望各党各派积极参加民主建国的政治诉求。其中《中国的各党各派》介绍了中国国民党、中国共产党、中国青年党、国家社会党、第三党、职教派、救国会派、乡建派、中国民主同盟这九种政党与政治派别。这部丛书的封面图直接反映了抗战胜利后各党各派一起参与民主建国的时代呼声。其统一的封面图看来,“自由女神”图像模式从“文学领域”拓展到“非文学领域”,更说明这一模式所具有的普遍意义。

《苏联人》汉译并出版于新中国成立前夕。其封面图是对“自由女神像”的创造性模仿。画面可分上下两部分,上部分占三分之二,下部分占三分之一,上部分是身强体健的一男一女,他们高高举起锤子和镰刀,男子高举的左手和女子高举的右手重叠在一起,意为紧密协作。男子的右手和女子的左手自然伸展开来。他们双脚踏在坚实的大地上,这片大地像是地图的某个特殊部分。脚下大地的黑色与身体周围闪闪发光的白色形成强烈的对比。下半部的语言学讯息也很鲜明:白色的“苏联人”在黑色的背景上显得特别分明,它表明“苏联人”是我们学习的榜样,也暗示即将到来的新中国的建设会借鉴苏联模式。这是近代以来,屈辱的中国人一直追求极力摆脱列强奴役而试图建设的自由中国。正如诗作《苏联人》所言:“你征服了/海底和山崖,/你抑屈了/沼泽和泥泞,/在不坚实的原野上,/你建筑起了果园。……熔矿炉中燃着/隐隐的火花,/洗濯了往日的污斑/整个辽阔的祖国/是自由幸福−”付克在《译者的话》中指出,这十几首小诗,反映了苏联民族的特点,他们在伟大的战争中,“是如何英勇牺牲,以血和肉来保卫自己的祖国,保卫和平,保卫人类的幸福与自由”。⑮追求自由与幸福,是该译作的主旨,也是即将到来的新中国的最大追求。

如上所述,《呐喊》封面图开创了中国现代文学“图像世界”的“呐喊”图像模式,《自剖》封面图开创了“两面人”图像模式,在时代的感召下“自由女神像”催生了“自由魂”图像模式,三者在文学界都产生很大的效应,以至于类似的文学书籍封面图不断涌现。这些封面图与内文一起,产生图文并茂的艺术效果,有利于文学作品甚至文学论著的广泛传播,大力促进了中国现代文学的发展。这三种图像模式,是笔者在数千幅封面图中使用最原始的“观察法”概括的,而它们却各自反映了不同的时代精神,表现出内在的连贯性,这是笔者所始料未及的。这三种图像模式表明,中国现代文学“图像世界”既是丰富多彩的,又是有规律可循的。

中国现代文学“图像世界”的三种图像模式

- 网络出版日期: 2021-07-20

摘要: 中国现代文学著译作品所配的大量封面图和插图构成丰富多彩的“图像世界”。经过“现象观察”,我们总结出三种主要图像模式,即“呐喊”图像模式、“两面人”图像模式和“自由魂”图像模式,并试图用图像符号学理论对这三种模式的诸多表现予以阐释;与此同时,我们还发现,这三种图像模式各自代表了三个不同的时代:“呐喊”图像模式反映的是五四时期,“两面人”图像模式反映的是20年代末至30年代,“自由女神”图像模式则对应了三四十年代。这三种模式是中国现代文学“图像世界”的一个缩影,体现了中国现代文学三十年来时代主题的历史变迁。

English Abstract

Three Image Modes in the Picture Images of Modern Chinese Literature

- Available Online: 2021-07-20

-

Keywords:

- modern Chinese literature /

- picture images /

- “cryout” image mode /

- bifacial image mode /

- “free spirit” image mode

Abstract: A large number of cover and book illustrations in the works of modern Chinese literature form rich and colorful picture images. Based on the observations of these illustrations, three major image modes have been found, which is “cryout” image mode, bifacial image mode and “free spirit” image mode. By using the method of iconograhpy and semiotics this essay aims to expound lots of images of these three modes. And it has been found that these three modes represent three different times: “cryout” mode representing the May Fourth period; bifacial mode representing the period of the late 1920s and 1930s; “free spirit” mode representing the period of the 1930s and 1940s. These three modes illustrate the picture images of modern Chinese literature, reflecting the historical changes of the theme of times of modern Chinese literature over thirty years.