-

与针对生产要素、资源禀赋、收入消费等经济差异的研究相比,现有文献关于中国城乡之间制度差异的讨论并不充分。在社会学视角下,中国农村社会具有“乡土性”−生于斯、死于斯的社会成员在有限的空间中交往,从熟悉中陶炼出行为规矩并深信这些规矩的可靠。这是不同于现代法理社会的礼俗社会,传统习俗作为社会规范的效力极为显著,甚至可能超过官方政治力量所正式界定的社会制度。①相比城市,农村的非正式制度资源更丰,作用更强,这是中国城乡之间制度差异的主要体现。从历史的角度看,中国的农村社会正在发生演变,正式制度的推行渗透以及农村生产生活的变迁已使农村制度转变为正式与非正式制度相互组合、相互交织的系统。但中国从传统向现代的转型是一个多元复合的进程,农村非正式制度的作用空间并未完全消失:正式制度不一定被执行或者需要依靠非正式制度执行,非正式制度有可能替代正式制度发生作用。②

非正式制度是中国农村制度体系的重要部分,由此引申的问题是:应如何对待农村社会的非正式制度?是将其视为可供利用的资源,抑或视为应被替代的包袱?不同的导向会塑造不同的制度体系,而不同的制度体系直接影响着农民的经济行为(尤其是合作行为)。改革开放以来,中国农民的合作以及与之关联的农业经营方式经历了重大转变:20世纪70年代末期确立的家庭联产承包制使得农村经济的主要形态变为以家庭为基本单位的小规模经济,但随着市场化体制转型的深入推进,农业经营“分有余,统不足”的弊端愈发凸显,以专业合作社为代表的新型合作经济组织在农村正悄然兴起。专业合作社因具有抵御市场风险、增强谈判能力、提升分工水平、扩大规模经营等功能,而被视为完善农村基本经营制度的重要方向。③2021年中央一号文件明确提出要“突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体,鼓励发展多种形式适度规模经营”。农民合作的这一新动向与市场化转型背景下非正式制度的演化相伴而生,考虑到制度是影响人们行为方式的重要因素,非正式制度与农民合作行为之间的关系应受到关注并予以系统阐释。

基于上述理论背景和实践观察,本文旨在探究中国非正式制度与农民合作组织的关联关系,论文将从理论与实证两个视角出发来揭示非正式制度再生产对农民合作组织的塑造作用,进而对资本下乡、能人效应等农业规模化经营进程中的相关问题进行阐释,对如何对待和转化农村非正式制度问题作出回应,从而为推进中国特色的农业农村现代化和乡村振兴战略提供理论资源。

-

相对于成文的、大范围内适用、具有强制性特征的正式制度,非正式制度是指不一定成文但不言自明的制度,它包括行为准则、伦理规范、风俗习惯或传统惯例等。非正式制度通常具有地方性,仅适用于特定社群。之所以具备这些特征,是因为非正式制度需要社会成员在具有一定封闭性的空间中进行长期互动博弈,也即它产生于强社会关联中,由此才能产生默会的行动守则以及对这一“规矩”可靠性的信任。④从静态的角度看,基于对形成环境的要求,非正式制度更多存在于“直到今天仍是熟人社会”⑤的中国农村−以农林牧渔生产为基本产业、生产生活高度依赖土地、社区内成员流动性相对较小、成员间存在频繁互动和重复博弈的社会空间,而非人际关系偏向无连带或者弱连带的城市社会。从动态的角度看,即使考虑到经济社会的演变,迄今为止中国农村的非正式制度仍呈现三个重要特征:

第一,非正式制度在现今农村并未消弭。农村社会是历史演化的产物,新中国成立后,伴随着正式制度在农村社会的深入渗透,农村非正式制度主导的礼俗社会受到了影响并出现了演化。这主要表现为:一是成员在空间上、产业间“无流动”状态下,对非正式制度的禁止以及正式制度的施行。然而,这种方式事实上并未改变农村熟人社会也即非正式制度的运行基础,正式制度在市场和法治发育程度较低的情况下或是存在缺位,或是难以落地,“制度逻辑并没有得到真正的贯彻”⑥。贺雪峰、仝志辉⑦指出,人民公社时期的阶级斗争意识形态在农村成为了对传统伦理的模拟,使得社区记忆以另一种形式被激活,所以在改革开放后,非正式制度很快又在农村恢复起来。二是成员在真正“流动”之后,生产生活方式的改变引致非正式制度部分地与农民的生产、就业、分配等脱钩。改革开放以来,伴随着国家对农村人口流动限制的逐步放松,农民的生产生活空间扩展至乡村之外的现代法理社会,这对农村非正式制度的作用产生了冲击。然而,这种冲击及其引致的变化是不充分、不均匀的。“不充分”是指在户籍制度背景下农民在城乡间的流动具有半流动特征,即他们往往难以融入城市并完成市民化,其再生产仍部分依赖户籍所在的农村地区,非正式制度对农民的生产生活方式仍在起作用。“不均匀”是指非正式制度的影响在空间上存在着显著差异,如在温州、闽南等地区,宗乡族网络成为了捕获外部经济机会的载体,非正式制度仍是社区成员间强有力的链接纽带。综合来说,无论是哪种冲击,都还并不足以让农村非正式制度完全退出农村制度体系。“经济学家理解真正制约着人们行为的那些结构更为重要,哪怕它只是非正式的制度。” ⑧

第二,农村非正式制度无法被全然替代。从城乡产业分工的角度看,中国农村在未来将作为承载第一产业的空间而长久存在,习近平总书记指出:“在我国拥有近14亿人口的国情下,不管工业化、城镇化进展到哪一步,农业都要发展,乡村都不会消亡。”⑨中国农业生产与农村社区的高度耦合意味着,农业经营特征必然会对农村社区形态产生影响。⑩现有研究发现:农业生产具有依赖自然要素的显著生物属性,这意味着能有效化解农业生产中的劳动监督难题和剩余索取权合理配置问题的家庭经营是其最为合适的一种组织形式。⑪在革命性的技术变迁出现之前,农业生产的基本经营主体仍会是家庭,而非与正式制度接轨程度更高的企业。此外,土地作为农业经营的基本要素,具有不可移动和不可“叠加聚集”等特性,这在很大程度上决定了农民的活动半径,农村社区成员仍具有较为突出的“非流动”特性,熟人社会特征在农村也会比城市显著,正式制度并不能穷尽在农村强关联中形成的交往规则,而这些恰恰是非正式制度产生并作用的部分。

第三,农村非正式制度有其积极意义。就非正式制度本身功能而言,其作为农村社会成员的行为规则直接关系着社会秩序。在国家法律规则对农村社会的作用有边界的情况下,王丹利、陆铭⑫强调:非正式制度在农村地区仍在发挥着较大的资源配置作用,尤其是在农村的公共品供给方面有效地补充了政府的作用;陈军亚⑬则观察到在农村这一“人情社会”,形成了包括血亲救助、乡绅义助、村民互助等社会救助制度,支持着小农户的生存和延续。从非正式制度及其延伸资源角度来说,农业农村具有超越经济之外的社会功能。⑭中国乡村振兴战略中“乡风文明”体现了农业农村还具有文化功能−农村社会与非正式制度相关的组织形式、文化观念、传统习俗,如宗祠族谱、拜神仪式、村规民约等事实上承载着文化职能,“这些因素在现在的增长核算中可能难以用货币表达”,它们是农村社会应该被重视但还未被准确定价的资源。

非正式制度在中国农村不仅有独立存在的价值,它还会影响正式制度的运行。杨嵘均⑮认为,非正式制度是正式制度“嵌入”的前提和运行保障。正如家庭联产承包责任制与家庭意识的契合节约了制度安排的成本,由此它才能于极短的时间在全国铺开。⑯近年来的田野调查结果也与这一观点相吻合:例如,徐宗阳⑰刻画了地方政府积极鼓励和引导的“下乡资本”为消除“外来性”,只能试图用乡土逻辑与村落社会互动以解决矛盾;这与万俊毅、欧晓明⑱的研究发现一致:“东进模式”与农户的合作稳定正来自对嵌入在差序格局中的关系治理机制的利用;孙新华、冷芳⑲对皖南河镇的调研则显示:2007年起政府推动干预下的农业规模经营并不利于农村社区的持续发展,但2017年之后在政府放松干预后,当地村民小组却在延续了前一阶段的做法的情况下提升了经营的内生性,至此正式制度才具有了“社区本位”的基础。可见,对非正式制度的合理利用可以促进正式制度对农村社会的良性治理。高名姿等⑳就提出,村民小组是熟人社会共同体,可以成为用非正式制度化解农地确权矛盾的有效组织单位。

综上,中国农村非正式制度并未、无法、也不应消弭,正视城乡之间制度体系的差异,对农村非正式制度的功能、结构及其效应进行充分探究,是构建中国特色的经济理论、深刻理解中国农业农村发展逻辑的题中应有之义。

-

现有文献往往侧重对非正式制度的某一表现形式进行研究,且未能深入把握非正式制度在功能、时序维度上的结构特征。与已有研究相区别,本文将以“组织”(或者说“集体”“社群”)作为切入点,构建非正式制度再生产的分析框架,阐明非正式制度的生成条件,剖析非正式制度的功能差异,并辨识非正式制度的动态变化。这里的组织可以是一个家庭,一个宗族,一个村庄,甚至一个国家。它一方面是一种“制度装置”,是制度结构化的体现;另一方面,它又是成员产生社会关联、进行合作的空间。这种耦合意味着组织特征体现着社会关联、制度与合作行为的关系,对组织特征的观察是理解三者相互关系的关键。

-

如前文所述,非正式制度是一种“内生”于社会的制度,它是人们在重复博弈中达成的一种“承诺”或“契约”,本文将这一生成基础界定为“社会关联”。贺雪峰、仝志辉㉑曾对“村庄社会关联”进行阐释:“村庄社会关联一词特指村庄内部人与人之间具体关系的性质、程度和广泛性, 它是村民在村庄社会内部结成的各种具体关系的总称。”本文部分借鉴了这一概念,但不再局限于村庄空间,“社会关联”存在于任何组织,具有普适性。具体来说,“社会关联”有两个层面的内容:一是社会关联的性质,也即组织内成员之间各种社会关系之和的抽象,它反映了人们所处博弈的局面;二是社会关联的“矢量”,也即强度和广度这两个维度。“强度”与人们进行重复博弈的程度有关,成员间互动频率越高,社会关联强度越强;“广度”则指社会关系的广度,当成员能与更多的人进行博弈、建立社会联系时,则社会关联的广度就得到了拓展。考虑到人们进行社交的精力和能力是有限的,因此,社会关联的强度与广度通常呈反比。要产生非正式制度,成员之间必须进行重复博弈,这意味着生成非正式制度的社会关联必须是高强度的,对应的广度就较为有限。

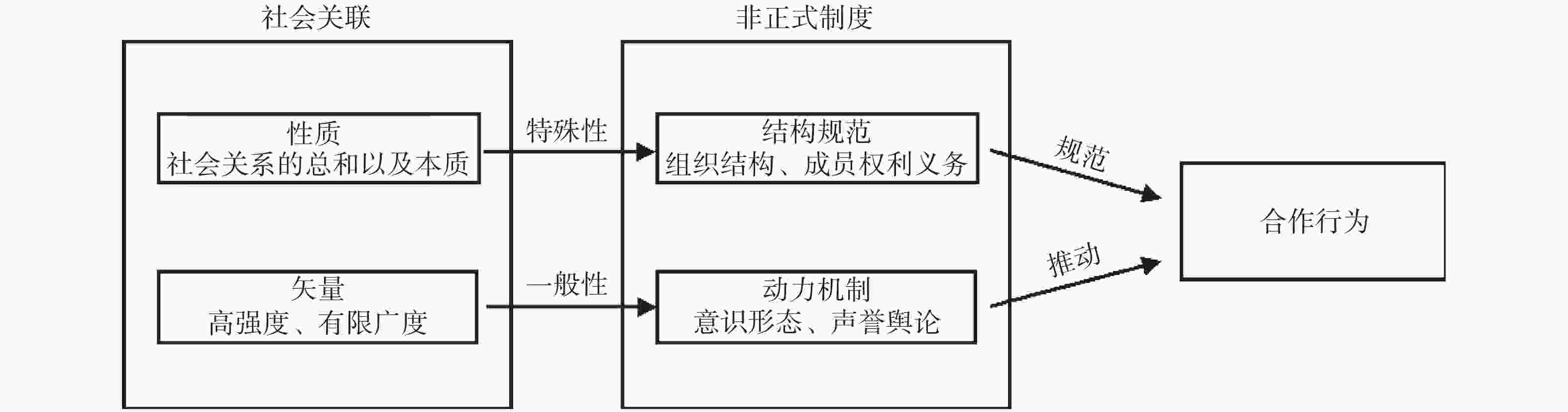

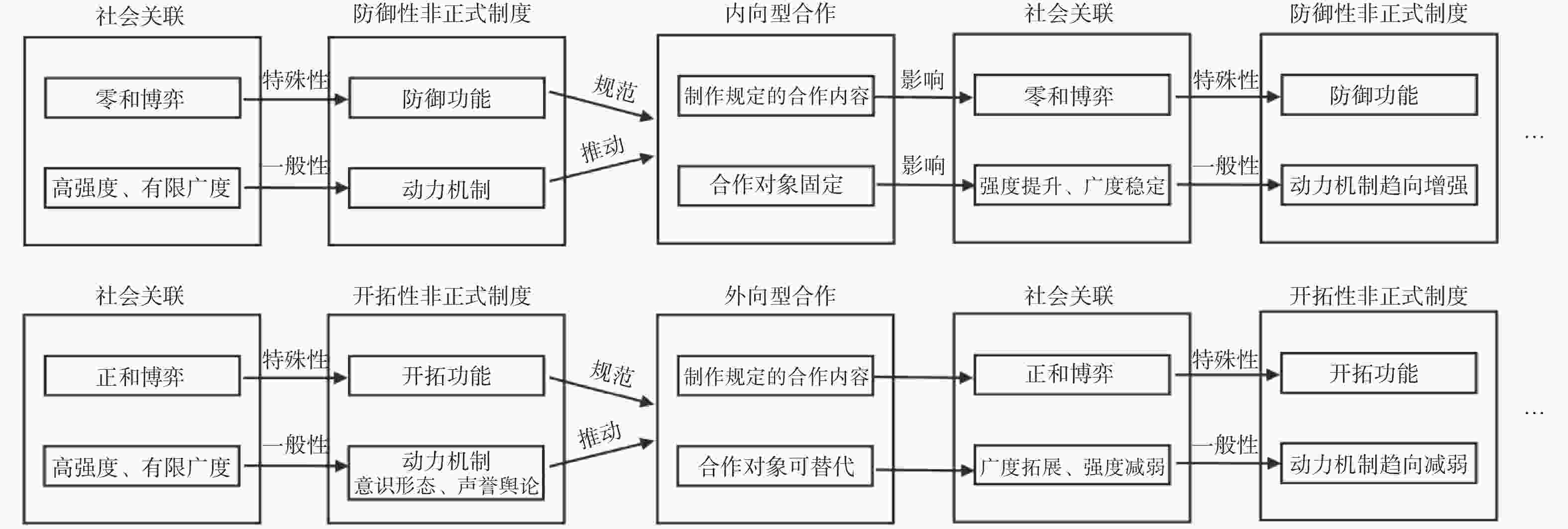

契合于社会关联的两个层次,非正式制度也包含了两部分−结构规范和动力机制,这两者体现了非正式制度对成员合作行为的不同作用方式。“结构规范”指非正式制度提供了组织运行的规则框架,直接规定了组织结构、成员的权利义务和相应的合作行为。结构规范体现出非正式制度的“特殊性”,因为不同组织适应于成员间具体的社会关联性质,对合作行为的规范内容不尽相同。但无论哪个组织的非正式制度都必定生成并运行于强社会关联中,从而本身就蕴含着一套具有“一般性”的合作动力机制,也即意识形态塑造或声誉舆论机制:在强社会关联下合作规范容易内化于价值取向中,成员会主动将遵守规则视为自己“理所当然”的责任,如果偏离了这一责任,他的行为就不具有合理性和正当性,首先要承受情感上的自我羞愧。此外,在强社会关联条件下,成员之间相对具有完全信息,易于进行内部监督并基于监督结果进行选择性激励与惩罚,让违背合作共识的成员遭受“社会性死亡”−也即面临声誉下降、被舆论谴责的窘境。鉴于组织内的互动是长期的、重复的,社会地位、个人声望不仅决定了成员长期利益的实现,还直接影响着他的生活环境以及个人价值,因此,成员往往会出于对良好声誉的期望以及对不良舆论的规避,主动抑制机会主义行为。总之,非正式制度的结构规范由社会关联性质决定,它告诉成员“如何合作”,不同组织或许有不同的内容;但让成员“主动合作”的动力机制却是共通的,这也是非正式制度与正式制度相区别的最大特点,也即它并不需要有形机构(如政府)这类外部力量进行监督。可以说,社会关联的强度越强,动力机制的作用越大,成员也越有意愿履行非正式制度并开展自发合作(图1)。

-

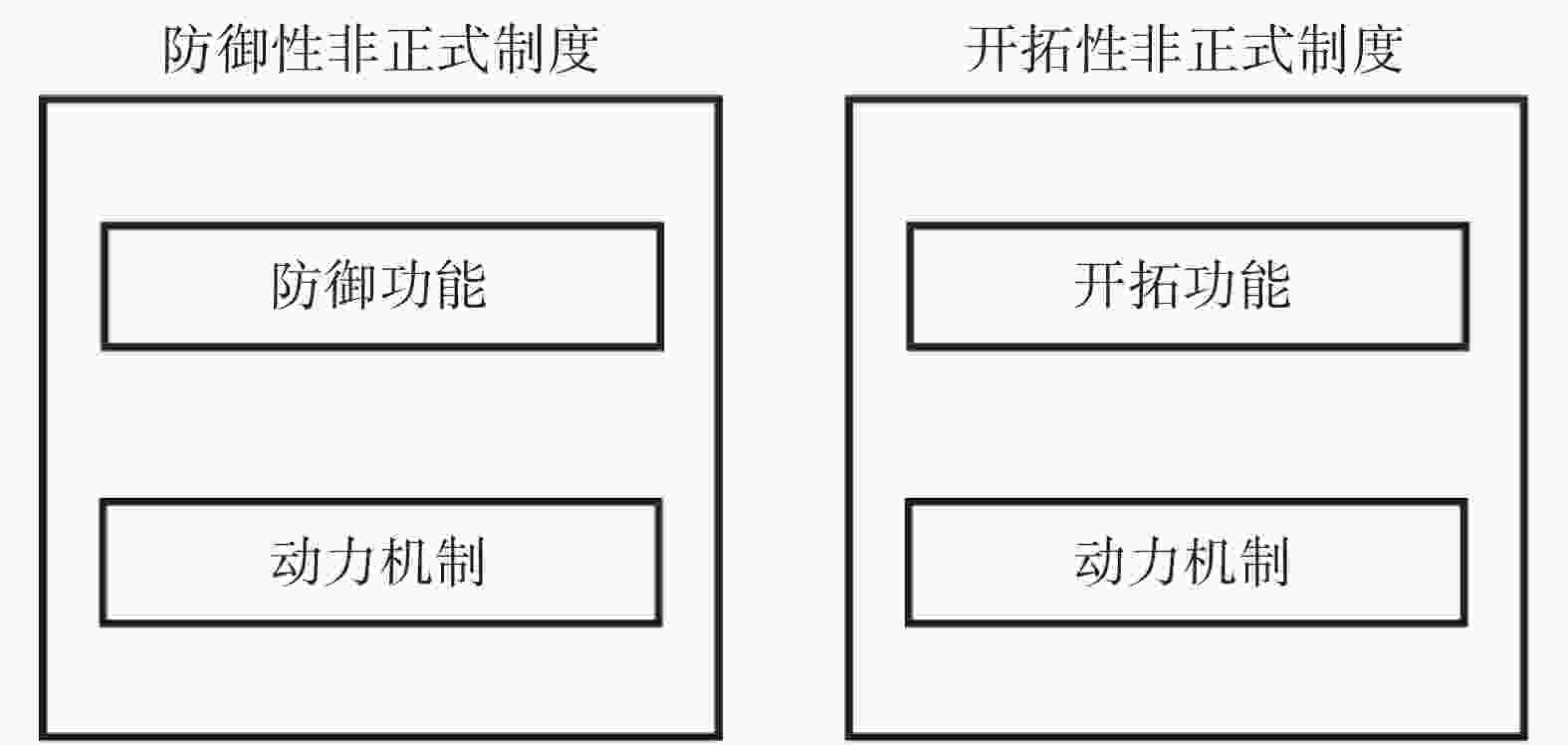

非正式制度的特殊性意味着它有进一步细分的空间。从逻辑上讲,人与人之间展开合作是因为组织具有超越个人局限、实现分工协作的功能,内生于社会关联的制度便是实现这种功能的手段。人们与他人产生社会关联基本出于生存与发展两大目的,非正式制度规范的内容由此可分为两类:一类发挥“防御功能”,其规定的合作帮助个人实现生活保障与风险防御,这类制度即“防御性制度”;另一类发挥“开拓功能”,也就是对能够实现利益增进、效率提升的合作进行规定,这类制度即“开拓性制度”(图2)。

1. 防御性非正式制度。非正式制度的防御功能与“风险”相对,从中国农村的实践来看,通常采用合力、分享、交换三种类型。第一,“合力”类的防御性非正式制度是指农民在制度规定下汇聚力量达成集体行动,共同守卫资源免受风险的侵扰,这里的“风险”通常指组织外部的破坏因素。例如,在华北地区,面对较为动荡的社会环境,“境内农民为保护生命财产计,每联合数村成立会社”㉒,这些会社就是防御性非正式制度的组织载体,“青苗会”是其中一类较为流行的组织,农民不仅在组织中合力看护庄稼,防备偷窃,共同守卫村庄利益,同时还在遭受旱涝或是蝗灾等自然风险侵扰时合力修建庙宇、主持仪式活动以祈求庇佑。总之,这类制度引导农民合力抗击外部风险,个人的财产利益甚至生命安全由此得到了保障。第二,除了组织共同面临的风险,成员个体也会受到特定的威胁和冲击,“分享”类的防御性非正式制度正是他们进行有效应对的“制度装置”。最典型的就是中国传统农村的一整套非正式社会救助体系:当小农遇到凶年饥岁及生老病死的冲击时,来自血亲的救助无需多言,宗族财产用于族人救济的例子不胜枚举,乡邻也负有互相帮助的责任,根据“深度中国调查”,河北常金村的乡绅在灾年会给佃户减免租金、分食稀饭予灾民㉓;华北地区农村盛行“拾穗”“拾禾”的风俗,也即村庄特别关照贫困村民,允许其到他人田地里捡拾掉在地上的庄稼。㉔这些制度规定了富裕成员与他人分享的义务,也赋予了弱势成员分享他人所有的权利。可以说,“分享”类的防御制度安排是对组织内资源的分配与再分配,保障成员维持一定的生活水平。第三,“交换”类型的防御性非正式制度与“分享”有些类似,但它所协调分配的对象是同质的要素,且一般在时间维度上展开,这是一种对“短缺风险”的应对。短缺首先可能发生在日常生活中,例如,在中国许多农村中都存在着乡邻之间在农忙劳动力短缺时互相帮工换工的制度安排;再例如,根据费孝通㉕的考察,瑶山中存在着“轮流献猪”的制度,也即逢节庆之时,各家轮流杀猪分肉给全村吃。此外,“短缺”还可能来自生命周期的自然规律,人的孩童时期和老年时期无法如青壮年时期般具有较强的劳动能力,必然要与他人产生联系、依靠他人来克服这些阶段可能的消费短缺,“养儿防老”就是在这种背景下孕育出的传统。总的来说,“交换”类的防御性非正式制度具有把资源在成员之间、代际之间甚至人生前死后之间平滑的作用,保障处于波动中的个人拥有相对平稳的生活。

概括起来,防御性非正式制度的安排事实上赋予了组织内资源不同程度的“公有产权”。一些组织(如宗族、村庄)会直接设置一定范围和数量的公有资产(如公田)来实现社会保障、防卫治安的功能;即便是私人产权,在非正式制度的安排下也可以灵活转化为公。无论采取哪种类型,防御性非正式制度在生产力不变、资源一定的条件下,安排组织成员合作以跳出零和博弈的陷阱,保障了成员应对风险、平稳生存的需求。

2. 开拓性非正式制度。中国农村也存在着发挥“开拓性”功能的非正式制度,它与“发展”相伴,所规定、推动的合作能带来剩余的增进,同样有合力、分享、交换三种基本类型。第一,“合力”类的开拓性非正式制度同样要求成员力量的汇集,但这种汇集不再是为了保卫存量,而是为了获取增量。在中国农村,农民常通过合力获得个体难以自我提供的生产资料,根据“深度中国调查”,安徽地区存在农民通过合伙或者赞助买牛,轮流使用从而解决个户生产畜力短缺的“帮牛腿”制度;农民合力建设水利、道路、桥梁以改善生产环境、提升生产效率更是屡见不鲜,即便在新中国成立后也是农村重要的基础设施供给来源。此外,开拓性非正式制度并不鼓励对外采用防范对抗的姿态,反而可能“合力”支持成员向农业农村外的空间拓展。第二,“分享”类的开拓性非正式制度对分化的成员进行约束,占据优势的成员有“提携”其他成员的义务,也即将增进剩余的机会与其他成员分享。在农业领域,“分享”类的制度让拥有特殊技术的农户将“秘诀”共享,带动村里其他的村民共同种植,最终先进生产方式得以推广,惠及众人。当然,这一制度不仅局限在农业领域,在“家富提携宗族”㉖的规定下,成功的商人会通过雇佣等手段提携族人进入新的经营领域,“有钱大家一起赚”;也会通过置办私塾赞助同族的孩子读书,给予或者增加他们博取功名的机会。总之,这类制度让部分成员的优势转化为组织共同的优势,让个人所有的资源(资金财产、生产技术、市场信息、人脉资源等)被更多地使用。第三,与防御性非正式制度不同,“交换”类的开拓性非正式制度作用于“互补”关系的成员中,所调剂的是类型不同的要素。比如,农村中换工的一种方式是“牛工换人工”,进入商业领域,组织中的成员可能会在不同产业、产业的不同环节取得优势,“阿三的柜台上缺货,阿四就先给他赶做;而阿四的货阿三也尽量给卖个好价钱,这种互助常常是默契的,省却了许多讨价还价”,这是“浙江村”中生产者和营销者的交换合作− 一方贡献产品,一方贡献渠道。㉗这些制度事实上更有效地配置了要素,有利于成员之间分工的形成,而且因为采取了非正式制度的形式,成员们会主动地遵守规范,既让这种交换合作最大地实现利益增进,又可以节省监督成本。

事实上,开拓性非正式制度也赋予了组织资源一定程度的“公有”或“社会”属性,这不仅指合力购买或建设的资源,就算是从属组织内他人的要素也可在不同程度上为己所用,对于受到乡亲支持考取功名的书生如此,对于依靠商帮成员获取市场信息的商人如此,对于从邻居那里换来所需耕牛的农民也是如此。总之,非正式制度的开拓功能推动了正和博弈的合作,依托于此,成员得以跨过原不能企及的、更为先进的生产方式的门槛,实现剩余的增加。

3. 两重功能的区别比较。依靠经验来辨别非正式制度的“防御性”与“开拓性”功能并不容易,因为两者可能采取了同样的表现类型,比如,防御性制度规范的救济行为与开拓性安排下对族人的提携都表现为成员间的“分享”;有些制度安排兼具防御性和开拓性,例如,公田族产的收益可以同时用于保障民生和水利道路建设等等。因此,从两种功能中抽象出本质的区别尤为重要。如前所述,防御性制度的目的是保障生活,开拓性制度的目的是实现发展。根据“社会关联−非正式制度”的逻辑链条,这种区别源于成员之间社会关系性质的不同。从防御性制度生成条件来看,组织层面的总资源是给定的,成员之间在零和博弈下形成守望相助关系,所以风险与动荡、生产力水平的停滞常成为这类制度的生成环境;而开拓性制度产生的前提是组织层面的资源有可能增加,成员之间是正和博弈关系。由此,虽然两类制度都发挥着资源配置作用,也都赋予了资源不同程度的公有属性,但配置资源的对象却有差别,防御性制度配置的是消费要素,哪怕形式上是对生产要素作出安排。例如,将公田给困难的成员耕种只是手段,最终目的是让他获得消费资料;与此相对,开拓性制度配置的是生产要素,如果采取了对消费要素配置的形式,也是为了提升生产要素的经济效率。两种制度产生了不同的配置结果:防御性制度下,资源在成员之间有均衡配置的倾向,而开拓性制度安排为了追求效率,有可能将资源集中在部分成员身上,这并不是说开拓性制度有失公允,而是此时追求的不再是消费的“结果公平”,而是发展的“机会公平”(表1)。

非正式制度功能 制度目标 社会关联性质 配置、共有资源类型 配置结果 防御性非正式制度 生存,保障存量资源 零和博弈 消费要素 “结果公平”,追求资源均衡配置 开拓性非正式制度 发展,获取增量资源 正和博弈 生产要素 “机会公平”,可能导致资源分化 表 1 防御性非正式制度与开拓性非正式制度对比

-

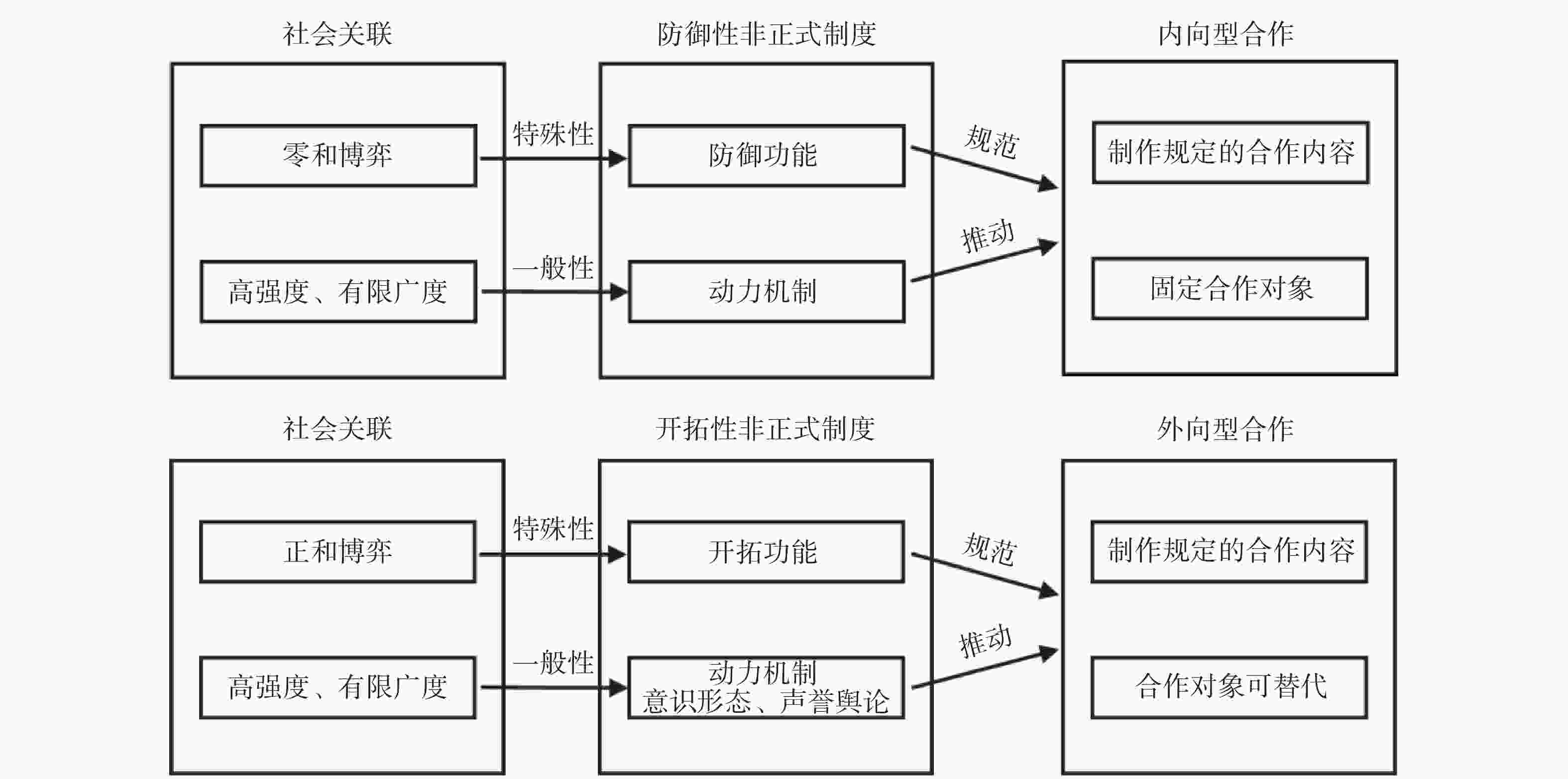

如果将合作分为“内容”和“对象”两部分,则两种非正式制度规范推动的合作内容自然都是对制度的践行,但在合作对象的选取上就出现了两种倾向。一是内向型合作。防御性制度下,“圈内人”与“圈外人”之分必然明显,因为“存量资源”具有有限性和竞争性,若是合作对象边界不清晰,则非成员很可能来“分一杯羹”,由此产生所得资源被“缩水”的风险。开弦弓村里出于赡养的目的领养孩子将受到同族人的制止和反对,因为引入外人是“违背他们的利益的”。㉘在中国农村,是否受防御性制度约束通常来说是一种“祖赋权利”,同属一血缘、地缘的农民,被保障的权利与防御互助的义务是与生俱来的,这一身份认定机制使得合作群体得以保持相对稳定,而新变量的引入则变得十分困难,我们将这类合作称为“内向型”合作。二是外向型合作。这是由开拓性非正式制度推动的合作,它偏好能让资源效率提高的成员。比如,徽商雇佣的伙计是“亲戚子弟之贤者”㉙,“浙江村”经营者寻求的合作者是“有能力”或者“有资本”的“老家熟悉的人”㉚,都在亲属关系之上增添了其他要求。出于追求“增量”的目标,这类合作中模糊了成员的天然身份,凸显了能力、财富等个人特点,生产资源会更多流向具有禀赋优势的“能人”。所以开拓功能会使合作具有一定的开放倾向−仅与组织内的成员合作,并不总契合发展的需要,这就有了与原组织外成员进行合作的必要与理由。地域性商帮在清前期曾在各大商业城市兴建会馆以为同乡商人提供服务,但至清后期这一势头就陷于停滞,反而被不分商人籍贯的“公所”取代。例如,原本属于北京临汾、襄陵两地商人的临襄会馆,至民国时已“无分畛域,内外市商皆联为一体”。㉛会馆与公所的消涨兴衰佐证了开拓性功能下合作对象具有可替代性,合作群体更具选择性、灵活性,我们称这种合作为“外向型”合作(图3)。

-

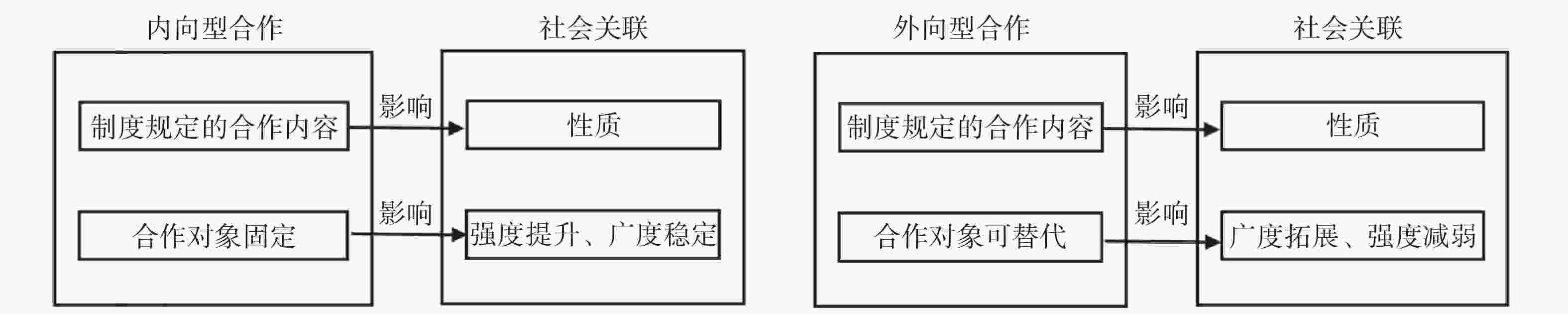

有趣的是,非正式制度的“产品”,正是影响合作行为又作用于非正式制度的生成条件−社会关联。这可能是因为合作带来了生产力的进步,改变了人们之间的关系性质,也可能是合作深化了旧有的关联,还有可能是通过合作建立了新的社会联系。从这一逻辑出发,两种合作类型传导至社会关联,是否也会有不同的发展方向?答案是肯定的。首先,合作被践行后,可能会改造物质基础,从而影响社会关联的性质,这种影响的方向是不明确的;但可以明确的是,两者对社会关联矢量两纬度的影响是相异的。内向型合作的对象相对固定,因此合作会增强成员之间社会关联的深度,但广度却受到了限制;外向型合作的合作者选择机制更为灵活,新的社会关联更容易被建立起来,有利于广度的拓展,但这种拓展在平均意义上会削弱社会关联的强度(图4)。

-

借助社会关联、非正式制度、合作行为三者之间的关联关系,我们已围绕非正式制度构建了一条较为完整的作用链,本文将其称为“非正式制度的再生产”。若以 “II”代表非正式制度(Informal Institutions),“T ”代表社会关联(Social Ties),“C ”代表合作行为(Cooperative Behaviors),那么,这一再生产过程可表述如下:

社会关联T的性质与矢量两层面决定了非正式制度II的结构规范和动力机制,非正式制度的两种功能分别导出内向型合作与外向型合作,合作C又对社会关联的两个维度产生了不同的作用,形成新的社会关联T ′,T ′又再生产出新的非正式制度II ′。这也是非正式制度成为“社会资本”,被认为有利于组织成员间合作的的理由㉜:它向前代表了强社会关联,向后推动了成员合作,还能为自身的再生产提供推动力。

显然,两种非正式制度的再生产会导向不同的结果。在其他条件给定的情况下,如果初始时组织成员处于零和博弈的局面、彼此的联系紧密,那么社会关联T通常会生成防御性非正式制度II,内向型合作随即发生,新的社会关联T ′相对T在广度上不会有太多变化 ,但成员的关联却会更深更强。只要T ′内涵的社会关系性质没有发生改变,则新生成的II ′仍是防御性制度。如此循环下去,防御性非正式制度在不断再生产中动力机制趋向增强,社会关联强度提升,广度稳定。如果初始的T是正和博弈性质,那么II将会发挥开拓作用,外向型合作C使社会关联T ′的广度更宽,强度趋向于减弱。需要注意的是,即便关联性质不发生变化,即新生成的非正式制度II ′仍是开拓性的,但动力机制的生成基础已被破坏。长此以往,虽然社会关联的广度被拓宽了,但强度却会减弱,成员合作很难依靠自我驱动,而需要借助第三方机构进行奖惩监督,换句话说,非正式制度将逐渐失去约束力,被正式制度替代(图5)。

-

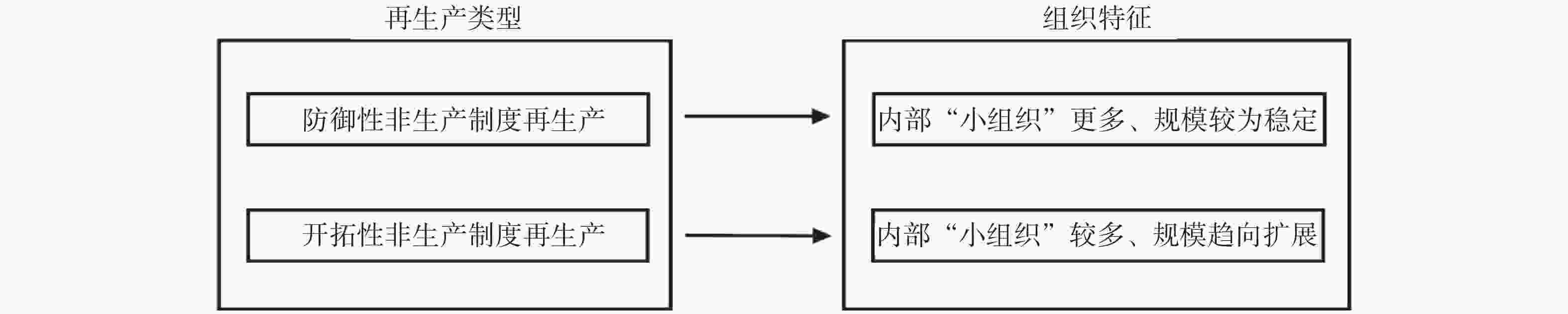

作为社会关联、非正式制度以及成员合作的载体,“组织”的特征也折射着非正式制度再生产的过程。首先,既然非正式制度会被不断再生产,防御性非正式制度再生产还会强化社会关联,那么它的动力机制就会持续地推动成员合作。成员具有强烈的合作倾向也会通过更多的“小组织”体现出来,这里的“小组织”不是指成员间产生了隔阂分化,而是指成员间的合作活跃,形成了多样的合作内容与合作平台。

其次,组织中成员的社会关联可能在一些时候是守望相助的关系,另一些情况下却是合作增益的关系,因此组织同时具有防御性和开拓性的非正式制度并不鲜见。然而对于组织来说,非正式制度的两大功能是对立的。防御性非正式制度的再生产是组织向内的拉力,它为合作对象的选择划定明确的边界,排斥合作群体的变动,维持着“排外的集团”;开拓性制度的再生产则是向外的推力,它模糊“身份”造成的分野,为提升经济效率吸纳新的要素,打造“相容的集团”。㉝但对于组织的稳定性来说,两功能必须是统一的,缺少任何一个功能,合作组织都是脆弱的:如果将防御性强行分割,那么纯粹开拓性的再生产会导致合作群体较为频繁的变动,破坏具有强关联的熟人社会环境。例如,相比主要在宗族子弟中选拔代理人的徽商,晋商采用“避亲举乡”治理模式,虽然扩大了贸易领域,但减弱了隐性默契的传统习俗约束和规范的效力,无法避免制定更为明确的正式号规和商规的成本。㉞所以,以开拓性制度为主的商帮组织往往都有祭祀祖先神明的传统仪式,农业中也有土地买卖优先权“先尽亲属叔伯人”的习俗,这都是在开拓性制度再生产过程中的一种“修正”,也即通过强调组织内外成员身份差异,维持社会关联的稳定。反之,如果剥离了开拓性功能,组织的封闭性和排他性会使其很难灵活适应环境的变动,纯粹的防御功能可能导致成员的生产生活陷入低标准的循环陷阱,反而无法起到良好的保障与风险防御作用。

组织的非正式制度体系是两重功能的对立统一,其规模由防御性制度再生产的“拉”和开拓性制度再生产的“推”这一动态关系所决定:当防御性功能为主时,一方面成员的合作是对存量的守卫,不会带来增量的利益,另一方面组织的成员是稳定的,边界清晰,因此组织的规模偏小;反之,开拓性功能不仅会使成员合作产生增量,组织的吸纳能力也较强,有拓展边界的倾向,组织的规模也会随着制度再生产而呈现出扩张态势(图6)。

-

非正式制度再生产与组织特征的动态关系是符合中国农村发展实践的。对中国农村社会而言,防御性非正式制度再生产长期以来占据主导地位。其原因在于:一是农业在经济中占绝对主导,农民并没有太多向农业农村之外产业或空间拓展的机会。据安格斯·麦迪森㉟估算,1890年农业占到中国国内生产总值的68%以上,1952年第一产业增加值占中国GDP比重仍超过50%,手工业、小商业等乡土工业长期以来是农业的兼业和补充。农民必须被局限在土地上从事农业劳动,再加上地理、交通等物理或者户籍的制度影响,这使得农村社会处在由熟人组成的稳定状态。1952—1978年中国常住人口城市化率从12.46%极其缓慢地增至17.92%,农民在农村有限的空间与有限的成员产生强关联,这为非正式制度形成和运行提供了社会基础;二是传统的农业生产模式效率提升的空间极为有限。中国农业很早就取得了举世领先的技术水平,但至明清时期却呈现出“内卷”特征:农业的主要生产方式为“精耕细作”,在有限土地上不断投入劳动力,大部分增长并不来自科学要素的投入或技术条件的改进,而是依赖于单位土地的增产。同时劳动生产率不断下降,陷入了所谓“高水平均衡陷阱”。㊱在这样的农业模式下,土地几乎直接与消费要素挂钩,但土地是有限资源,农民只能在存量资源下展开合作;此外,农业具有“弱质性”,即通常面临着更大的自然风险、更小的市场需求、更强的价格波动。㊲改革开放前,国家对农民的社会保障供给存在不足㊳,生存的保障、生活的维持是这一时期农民的首要需求。农民之间更多处于零和博弈中,前文列举的众多防御性非正式制度是这一背景下的产物,这一时期农民的合作对象也局限于宗族乡族成员,圈内圈外的界限明显。防御性非正式制度就在这漫长的历史中不断进行再生产,这是非正式制度具有强大生命力与延续性的原因,而非部分文献归结的“文化的粘滞”“传统的复制”。㊴

伴随着1978年以来中国的经济发展与市场化转型进程,中国农村的非正式制度呈现出从防御性功能为主向开拓性功能为主的转变态势。农村社会出现了三大趋势:农业小部门化、农民非农化、农村城市化。㊵就农民而言,这三大趋势意味着生产部门、收入来源以及生活空间的扩展。2013—2020年中国农民人均可支配收入中,工资性收入占比从38.73%增至40.71%,经营净收入则从41.73%降至35.47%,2020年中国常住人口城市化率已达到63.89%。这样的演变直观地反映了农民具有在农业农村以外拓展“增量”的条件。此外,农业生产方式转型在加速进行,农村人口大规模非农化和土地制度改革深化深入推进,使得农村人地关系得以缓解,生物技术和机械自动化应用进一步打破了土地刚性,这为土地规模化经营提供了条件。在土地要素之外,资本、技术、信息、数据、管理等对农业生产的促进作用被激活,通过要素社会化配置提升劳动生产率的空间被释放。农业与其他产业融合趋势明显,农产品加工、休闲农业等“六次产业”新业态赋予了农业极高的附加值增长潜能。这些变化使得农业从传统依靠要素密集投入方式转为现代依靠生产率提高方式,土地也从“消费要素”功能逐渐回归到“生产要素”角色。更重要的是,伴随着经济总量的持续高速增长,中国持续加大对农村社会保障的投入,养老、医疗和生活保障体系逐渐建立,农民的零和博弈逐步演变为正和博弈,“发展”取代了“生存”成为农民与他人合作的主要目标。随着更多开拓性非正式制度进入再生产过程,越来越多的农民参与到社会化大生产中,社会关联的广度得到明显的扩展,但强度却被弱化了,陌生人社会在越来越大的范围取代熟人社会。比小农户更具规模优势、更多使用家庭外部要素、以商品化生产为主的新型农业经营主体就在这样的背景下应运而生。

-

前文在逻辑推演层面构建了非正式制度再生产的理论框架,并辅以中国经验事实作为佐证。本节则将通过实证方法探究非正式制度再生产对农民合作的影响,从而对理论推演进行实证检验。

-

社会中人们关系错综复杂,非正式制度繁复多样,合作行为也在时时发生。本文将以非正式制度的“结构差异”作为切入点进行实证研究设计,具体思路如下:

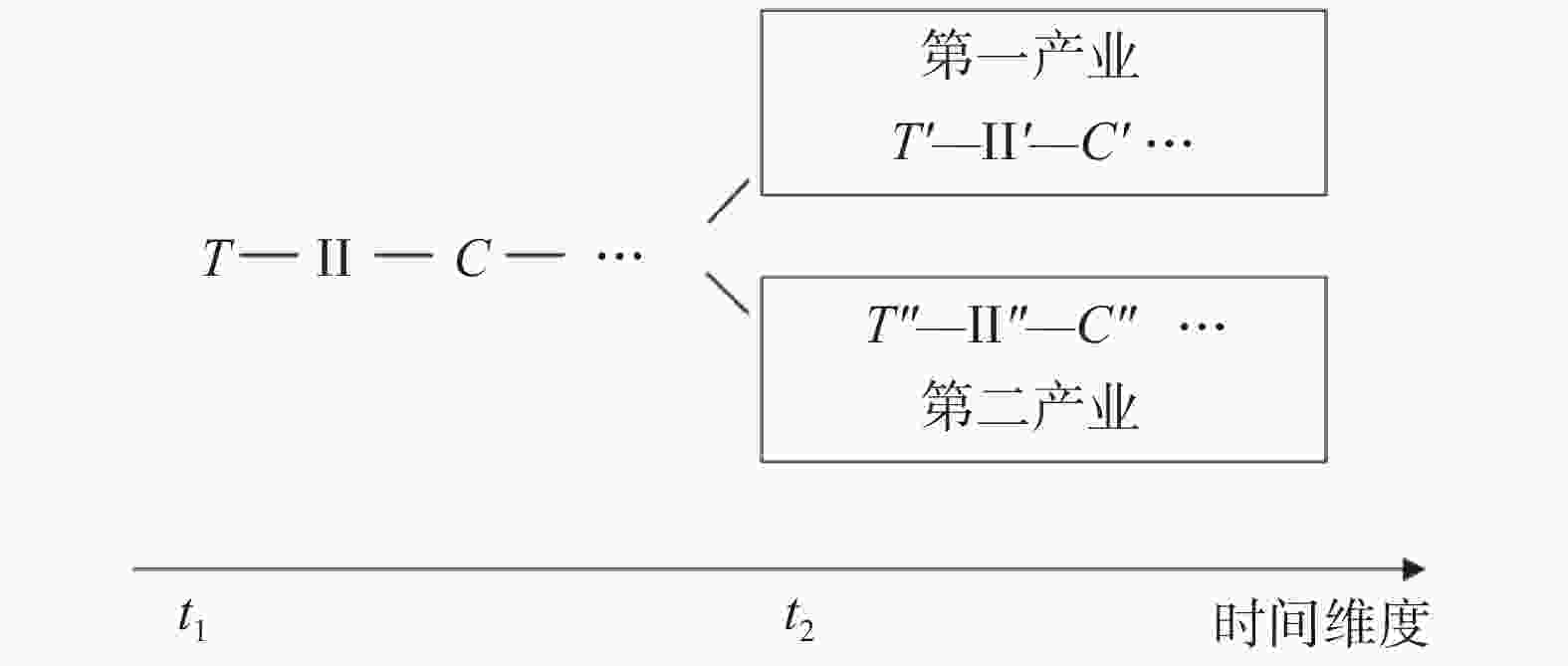

1. 结构差异。要研究非正式制度的两大功能,首先要将两者区分开来。但对于一个社会的非正式制度体系来说,两大功能是辩证统一的。为此,本文选择“产业”为解构脉络,发现第一产业与其他产业存在着结构性差异,即第一产业中防御性非正式制度的特征更为突出。首先,第一产业与其他产业存在着生产方式差异,产业内生的监督—激励难题难以依靠技术进步来完全解决 。㊶在农业经营中,监督问题来源于经营者难以对劳作努力和收益之间的联系进行直接观测,这需要采用非正式制度来内化合作意愿,节省监督成本,并赋予劳动者剩余控制权和剩余索取权以形成充分激励。防御性非正式制度便从这样的情形中生成,即对消费要素进行协调配置,同时赋予剩余一定程度的公有性。此外,农业产出仍高度依赖土地资源和自然因素,风险也远高于其他行业,仍需防御性非正式制度功能的发挥。改革开放以来,虽然中国农业在市场化进程中迎来了新的发展契机,但农业市场化进程滞后于总体的市场化㊷,这导致农民流动相对困难,非正式制度配置生产要素的开拓功能受到束缚;国家提供的社会保障资源仍存在城乡差距,如新农合向农民提供的医疗保障程度远低于城镇职工基本医疗保险㊸。这些证明在第一产业中防御性非正式制度仍未失去它的生成基础,但开拓性功能客观上受到束缚。与之相反,市场化程度较高的第二、第三产业则存在更多的拓展型非正式制度及其再生产。

2. 基本假设。要对非正式制度再生产进行考察就必须在结构维度外引入时间维度。如图7所示,假设一个农村在t1时存在防御性非正式制度安排,并不断进行再生产(T-II-C……)。直至t2这一时间点,出现了第二产业部门。如果理论推演是准确的,非正式制度的确存在再生产过程,那么根据前文讨论的结构差异,我们理应观察到以下三个现象,也即本文将要检验的三个假设:

(1) t1时期的防御性非正式制度会导致t2时期的组织数量更多,无论是第一产业或是第二产业。这是因为防御性非正式制度再生产会增强社会关联,生成更多“小组织”。

(2)t1时期的防御性非正式制度会对t2时期第一产业组织规模有负向影响。这是因为防御功能的再生产会打造较为稳定封闭的组织。

(3)t1时的防御性非正式制度对t2时期第二产业组织规模的负向影响相比第一产业小。这是因为非正式制度功能具有结构差异,第二产业已被开拓性非正式制度的再生产所主导,放松了对组织规模的束缚。

-

本文选取福建省三明市大田县作为实证研究的样本来源。大田县位于福建省中部,总面积2294平方公里,辖6个乡、12个镇,总人口42万人。之所以选择大田县,首先是因为其属于宗族气氛浓厚的闽南地区,有利于对非正式制度进行观察;其次是大田县具有“九山半水半分田”的特殊地理条件,农民的居住空间集中,便于将研究聚焦于更小的地理范围;最重要的是,三明地区是古代防御性乡土建筑−土堡的中心,其中大田县是现存土堡最多的县,共56座土堡分散在11个镇32个村庄中。据史料记载,土堡早在隋、唐便已出现,但真正盛行是在明中叶以后。㊺居民兴建土堡的原因主要包括:一是地理环境特殊,对生存空间的争夺不可避免;二是矿藏资源丰富,山贼横行,防御需求高;三是明清时政府力量微弱,民间需要依靠自身力量进行防御;四是为应对、防御宗派械斗,或者保护祖庙、祠堂。㊻总之,土堡是非正式制度防御功能的具体表现,它表明村庄成员在历史上曾紧密地团结在一起对抗风险。虽然土堡原本的功能已经没落,但如果非正式制度存在再生产链条,那么我们仍能在现在的村庄中观察到它的影响。

基于上述考虑,本文以大田县各村土堡作为防御性非正式制度的代理变量,土堡的数据来源为《福建三明土堡群》一书,该书的作者是李建军。㊼此书详尽记录了三明地区土堡的地点、类型、保存状况、建筑风格,并辅以图片资料。第一产业的组织选取为农业合作社,数据来源于企查查网站,依据该网站摘录了大田县所有农业合作社的注册地址、法人、注册资本、成立日期等工商信息,并按照注册地址整理出所处的行政地区。本文将关注村庄层面合作社的数量与平均规模,其中“规模”以农业合作社的注册资本度量。第二产业的合作组织则选定为各村制造业企业,同样关注其数量与规模。除了村庄层面的人口与区域面积之外,本文还将控制村庄所属镇的固定效应。值得注意的是,一旦控制了镇的固定效应,也就在很大程度上控制了不同村落之间在正式制度、交通情况、发展趋势等多方面差异,因为当地理范围缩小为一个镇时,不同村落在这些方面的差异是微弱的。表2给出了以上变量的描述性统计。

-

以第一产业为例,本文计量模型设定如下:

其中,

$ Coo{p}_{i} $ 为村庄i所拥有的合作社特征,当其表示为$ Coo{p\_number}_{i} $ 时为i村庄农业合作社数量,表示为$ Coo{p\_avesize}_{i} $ 时为i村庄的农业合作社的平均规模(平均注册资本);$ {Fotress}_{i} $ 是核心解释变量,即村庄i是否拥有代表防御性非正式制度的土堡;$ X $ 为系列控制变量,包括村庄人口数的自然对数、区域面积自然对数;$ {Zhen}_{n} $ 为村庄i所属的乡镇n的固定效应。 -

第一产业的回归结果汇总为表3、表4。其中表3展示了村庄防御性土堡建筑对农业合作社数量的影响,从表3(1)列可以看出,拥有土堡对村庄农业合作社有显著的正向作用。在(2)—(3)列逐步加入控制变量与镇的固定效应后,这一结果仍然稳健。表4则表明,土堡的存在对村庄农业合作社的平均规模有显著的负向作用。㊽

变量名 含义 观测数 平均值 标准差 最小值 最大值 解释变量: Fortress 哑变量,村庄是否拥有土堡 (有则为1,否则为0) 178 0.174 0.380 0 1 被解释变量: Coop_number 村庄合作社数量 (单位:个) 178 2.506 1.623 0 8 Coop_avescale 村庄合作社平均规模 (单位:万元人民币) 178 183.585 167.701 0 1075 Manu_number 村庄制造业企业数量 (单位:个) 178 4.904 8.950 0 78 Manu_avescale 村庄制造业企业平均规模 (单位:万元人民币) 178 229.198 698.473 0 6000 控制变量: Lnpop 村庄人口数(单位:万人) 的自然对数 158 6.990 0.666 5.472 8.735 Lnland 村庄面积(单位:万亩) 的自然对数 109 9.221 0.669 7.313 12.269 固定效应: Zhen 村庄所属镇的固定效应 11 / / / / 表 2 变量描述性统计

(1)

Coop_number(2)

Coop_number(3)

Coop_numberFortress 0.560* 0.793* 0.737 (0.333) (0.449) (0.446) Constant 2.408*** −6.041*** −4.671* (0.132) (2.111) (2.384) Control NO YES YES Zhen FE NO NO YES Observations 178 108 108 R-squared 0.017 0.184 0.362 注:Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1表 3 村庄土堡建筑对农业合作社数量的影响

(1)

Coop_avescale(2)

Coop_avescale(3)

Coop_avescalFortress −53.325** −57.868 −30.516 (22.395) (36.124) (44.018) Constant 192.872*** 121.586 −222.288 (14.728) (254.928) (339.247) Control NO YES YES Zhen FE NO NO YES Observations 178 108 108 R-squared 0.015 0.014 0.256 注:Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1表 4 村庄土堡建筑对农业合作社平均规模的影响

以上的回归结果验证了假设1与假设2,证明了非正式制度的确存在再生产过程:历史上的防御性非正式制度不仅在当时指导村民展开合作,同时在再生产循环中不断深化其动力机制的生成基础,也即强社会关联,至今仍在促进成员活跃地展开合作,形成丰富多彩的“小组织”。此外,非正式制度的防御功能在第一产业中仍具有较强的影响力,形成农业合作组织边界向内的“拉力”,并限制了合作社规模的扩展。

-

(1)

Manu_number(2)

Manu_number(3)

Manu_numberFortress 7.576*** 7.76** 8.981** (2.805) (3.386) (4.043) Constant 3.585*** −24.833*** −19.011* (0.506) (7.717) (11.11) Control NO YES YES Zhen FE NO NO YES Observations 178 108 108 R-squared 0.104 0.316 0.376 注:Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1表 5 村庄土堡建筑对制造业企业数量的影响

(1)

Manu_avescale(2)

Manu_avescale(3)

Manu_avescaleFortress 229.979 −28.59 −60.686 (189.456) (59.346) (71.068) Constant 189.146*** 3.361 547.077 (49.927) (417.717) (797.39) Control NO YES YES Zhen FE NO NO YES Observations 178 108 108 R-squared 0.016 0.019 0.133 注:Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1表 6 村庄土堡建筑对制造业企业平均规模的影响

与农业部门一样,土堡显著地正向影响了村落制造业企业的数量,再次验证了假设1。但其对于制造业企业注册资本平均规模的影响在数值和符号上都失去了稳健性,统计上也不显著,这与农业部门形成了鲜明的对比,验证了假设3。虽然防御性非正式制度代表的强社会关联使成员在第二产业相比其他村落仍有更强烈的合作意愿,但因产业特征改变了成员的社会关联,结果是非正式制度的开拓功能占据主导,形成第二产业合作组织向外的“推力”,并放松了对组织拓展边界的约束。

-

实证结果验证了本文提出的三个假设,形成了对非正式制度再生产理论推演的支持。非正式制度的再生产对农民合作组织有塑造作用,那么现阶段中国推进农业规模经营也必然要考虑非正式制度的影响。

-

长期以来中国农业的规模化经营都是经济体制改革的一个重点。1978年改革开放以来,中国家庭联产承包制的实施显著地提升了农业生产效率,但在客观上也导致土地经营规模缩小,难以实现规模经济效益。基于此,伴随着城乡劳动力流转的持续推进,国家通过推动农地流转以期实现土地规模经营:2002年发布的《农村土地承包法》明确规定“国家保护承包方依法、自愿、有偿地进行土地承包经营权流转”。2016年发布的《关于农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》则将农村土地承包经营权划分为承包权和经营权,实行所有权、承包权、经营权的“三权分置”改革。这些制度安排推动了农村土地流转进程的加快,2019年中国农村流转土地面积已达到35.9%,流转出土地的农户占比33.3%;但与此同时,土地分散化、小规模经营的格局却未见明显改观:土地经营规模在10亩以下的农户占家庭承包户总数的85.2%,经营规模在10—30亩的农户占比则只有10.7%,也就是经营规模等于或者大于30亩的农户比例只有4.1%㊾。农业开展规模经营的困境与其他产业形成了对比,从非正式制度的角度出发,这种情形来自结构性差异,即农业中非正式制度更具“防御性”。长期以来,中国推进农业规模经营的政策导向是耕地的集中化经营,但无论是农村社会在观念上强调要求成员负有保护土地资源等安排,还是通过“安土重迁”理念等对耕地进行情感化、身份化、人格化改造,土地均是农村防御性非正式制度实施的重要载体。当改革涉及耕地流转时,农民在初始时期会基于非正式制度的逻辑采取谨慎态度;另外,防御性功能也局限了农民的合作对象,不利于其他要素的引入,也不利于优化生产要素的配置和经济效率的提升。

由此出发,中国持续深入实施农地“三权分置”改革就具有重要的实践价值:一方面,以承诺“承包到期后延包三十年不变”为代表的、稳定农户承包权为导向的制度安排,降低了政策的不确定性,规避了农民失去土地承包权的风险。在存量资源得到了保障的前提下,非正式制度防御性功能的必要性就趋于下降发挥;另一方面,土地经营权的设置和激活拓展了农民进行正和博弈的空间,开拓性非正式制度也有了生成的基础,土地逐渐回归“生产资料”的属性。总之,农地“三权分置”改革变革了农民间的社会关联性质,非正式制度从防御性功能为主向开拓性功能转变,这有利于农民扩展合作对象,实现生产资料的有效配置,并最终促进农业的规模化经营。

-

近年来,部分地区基层政府依据自身目标取向理解“乡村振兴”的内涵,基于完成责任目标、追求政治绩效和晋升资本等动因,利用各种政策引入工商资本,大规模转入土地从事农业生产活动。(51)然而,“资本下乡”却并没有如预期那样顺利进展。与此同时,乡村中“能人效应”不断凸显,“能人”们活跃在农村的各种组织中,带头开展生产和交易等各种经营活动,具有较高的社会地位和威望,能够有力地影响社区内其他成员的态度和行为,成为村域经济发展的领头人。(52)这些“能人”领办农业合作社等经济组织,其带动力是“集体经济有效实现形式的重要条件”。(53)“工商资本”以及农村“能人”都具有经济、政治或社会资源,都深入农村组织农业经营活动,他们与农民形成的合作组织可能在公司性质、管理条例等正式制度层面并无明显差别,但作用效果却大相径庭,非正式制度无疑是关键的解释变量。

从组织内部来说,工商资本具有外部植入特征,它可能难以充分利用非正式制度资源调动当地农民的积极性,农民与工商资本经营者之间没有强社会关联,他们之间的组合将面临高昂的监督成本;同时,“资本下乡”模式时常脱离农民,甚至挤压小农户的发展空间,农民并不参与剩余分享,缺乏合作激励。这样工商资本在农业生产环节往往会陷入经营困局,出现“毁约弃耕”“圈而不种”“非农化”等逃离种植环节的现象(54);而能人带动的合作组织中本地农户常常保留着经营生产的主动性,采用成员共享收益、共担风险的制度,契合了农业产业特点。从组织外部环境来说,工商资本非农村社区成员的“身份”较为明显,农民难以相信面对风险和压力时,工商资本会与农民互助互保,反而认为工商资本会侵害村庄的存量资源。正如徐宗阳(55)认为,兴民农场遭遇阻拦收割的原因就在于农民担心外来的企业一旦经营不善很可能“跑路”,导致农民自身利益受损。换言之,作为“外人”的工商资本在防御性非正式制度主导的环境下难以跨越边界,反而会遭受农民的排斥。乡村“能人”及其推动的经济组织则因为与村民有较强的社会关联,本身就在农民倾向的合作者范围内,可以“嵌入”农村社会。“资本下乡”和“能人回乡”的对比意味着农业规模经营凸显社区本位具有合理性,孙新华、冷芳(56)的研究显示一度高度脱嵌社区的农业规模经营开始出现了转化:一方面小农户收回土地重新流转给中坚农户或自己重新成为经营主体,另一方面本地人取代外地人成为规模经营的主体。

-

从上述研究可引申出两个政策启示:中国农业规模化经营必须坚持以农民为主体,而且需保持适度规模经营。

首先,中国农业农村中非正式制度、特别是防御性非正式制度较为丰富的现实决定推动规模经营必须坚持农民的主体地位。只有如此才能利用好农民之间的强社会关联,发挥非正式制度动力机制的作用,推动自发的生产合作,降低监督成本。无论是农民合作社还是家庭农场,“经营主体和服务主体根植于农村”(57)的新型农业经营主体在新的发展阶段被更多地提倡,并要积极探究新型农业经营主体与小农户的链接方式。这意味着不能将规模化经营理解为走消灭小农户、以土地流转横向扩大土地经营面积,而是要尊重并拓展农民的自我选择权利,在小农户作为经营主体的基础上,通过加强分工合作,实现农业的规模化经营。(58)

其次,推进农业现代化要求向农村引入先进技术、优秀人才、资金资本等要素,这需要发挥非正式制度的开拓性功能,使农民对新的要素、新的生产经营方式以及新的合作对象持开放的态度。但实际推进过程中需要注意非正式制度两重功能的平衡:非正式制度防御功能契合当前的农业生产方式,在城乡社会保障力度存在差距的情形下,农民通过防御性非正式制度进行消费要素协调具有实际意义。若是一味追求合作组织规模的扩大,比如许多地方的“资本下乡”强制拓宽农民的合作范围,结果是与防御性非正式制度主导的组织规模形成张力。基于此,农村的生产方式变迁应以适度规模为导向,在非正式制度防御功能较强、且其再生产会固化组织边界这一背景下,一方面应更多采用“能人回乡”这类契合农民合作对象选择意愿的方式,而不是以行政手段强力突破组织规模边界;另一方面从正式制度入手,加强对农民生活及权益的保障力度,减弱农民对防御功能的依赖,通过深化改革使农民之间有更多正和合作的空间,更好地发挥非正式制度的开拓功能,实现农民合作对象选择范围的自发扩展。

-

当前,在针对中国农村制度体系的研究中,实践中仍发挥作用的非正式制度经常被忽视。事实上,非正式制度是中国农村制度体系的重要组成部分,并对农民的经济社会活动产生着重要影响。本文以逻辑推演的研究方法,结合中国农村的实践经验,构建了“社会关联—非正式制度—合作行为”的作用链条,提出了“非正式制度再生产”的理论框架,并关注到“防御性”和“开拓性”这两种功能的非正式制度及其再生产对合作组织的塑造作用。基于福建省三明市大田县的实证研究支持了本文的理论推演结果,证明了中国农村合作组织因非正式制度再生产的结构差异而呈现出产业异质性。

基于以上研究结论,本文从非正式制度生产机理和运行特征的视角探讨了现阶段中国农业规模经营的实现路径,在政策建议层面强调,中国在推进农业规模经营进程中必须考虑并尊重农村非正式制度的客观情况及其再生产规律。首先,推动家庭农场、农业合作社等新型农业经营主体发展时,应强调充分利用非正式制度推进自发合作、节省农业生产监督成本的优势;其次,面对防御性非正式制度再生产下农民合作对象选择范围固定的特征事实,应鼓励乡村“能人”充当规模经营的主角,在工商资本下乡时应强调外部资本与社区特征的结合,坚持以农民为主体,从排斥小农的大规模经营转向亲和小农的适度规模经营;最后,要加强对农民正规社会保障的供给力度,切实落实农地“三权分置”改革,以此根本改变农民所处社会关联的性质,引导非正式制度从防御功能向开拓功能转化,最终在非正式制度再生产中实现农民合作组织的自发拓展。

农村非正式制度的再生产如何影响了农民合作组织

- 网络出版日期: 2021-11-20

摘要: 非正式制度是农村制度体系的重要组成部分,是影响农民行为选择的重要因素。基于社会关联、非正式制度、合作行为三者的关联机制,构建了非正式制度再生产的理论框架,强调中国农村非正式制度因功能差别可分为“防御性”与“开拓性”两种类型,它们的再生产对农民合作组织的数量与规模特征有不同作用。根据逻辑推演,以福建省三明市大田县现存“土堡”建筑作为非正式制度“防御性”功能的衡量指标,探究其对农村经济合作组织的影响。实证结果显示:土堡对所属村庄的经济组织数量有显著的正向影响,但对农业合作社平均规模的影响为负,这种负向影响并未出现在制造业,理论假说得到了实证资料的支持。研究的政策含义在于:现阶段中国农村现代化应推进农业的规模经营,但这一过程应尊重非正式制度作用的产业差异,并坚持以农民为主体、适度规模经营两个基准。

English Abstract

How Does the Reproduction of Informal Institutions in Rural China Affect Farmers’ Cooperative Organizations

- Available Online: 2021-11-20

Abstract: As an important component of rural institutional system, informal institution is a vital factor that influences the behaviors and choices of farmers. This paper sets forth the correlation mechanism of social ties, informal institutions and cooperative behaviors and builds a theoretical framework for the reproduction of informal institutions. Moreover, this paper stresses that the functions of informal institutions in Chinese rural areas can be divided into “defensive type” and “explorative type”, and their reproduction plays different roles in the number and scale characteristics of farmers’ cooperative organizations. Following the logical deduction, this paper takes earthen fortresses in Datian County, Sanming City, as an indicator to measure the “defensive” function of informal institutions, and probes into its influence on rural organizations for economic cooperation. The empirical results show that earthen fortresses have a significant positive impact on the number of economic organizations in its villages, while it has a negative impact on the average scale of agricultural cooperatives, which does not appear in the manufacturing industry. These empirical results support the theoretical hypothesis. This paper suggests that at this stage, China’s rural modernization should advance agricultural scale management, meanwhile, this process should notice the industrial differences in the role played by informal institutions and stick to two standards—farmer-centric orientation and moderate scale management.