-

图像学宗师欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)曾用一个生动的例子来说明图像志(iconography)研究的重要性。他让我们设身处地站在澳大利亚原住民的角度去看达·芬奇的《最后的晚餐》,“对他们来说,这一画面表现的只不过是一顿令人激动的晚餐聚会”。若要理解这幅画的含义,就必须熟悉《福音书》的内容。然而,如果“主题”的含义超越了今天普通“有教养者”所熟悉的知识范围时,那么−潘诺夫斯基继续说−“我们也会变成澳大利亚的土著居民”。①

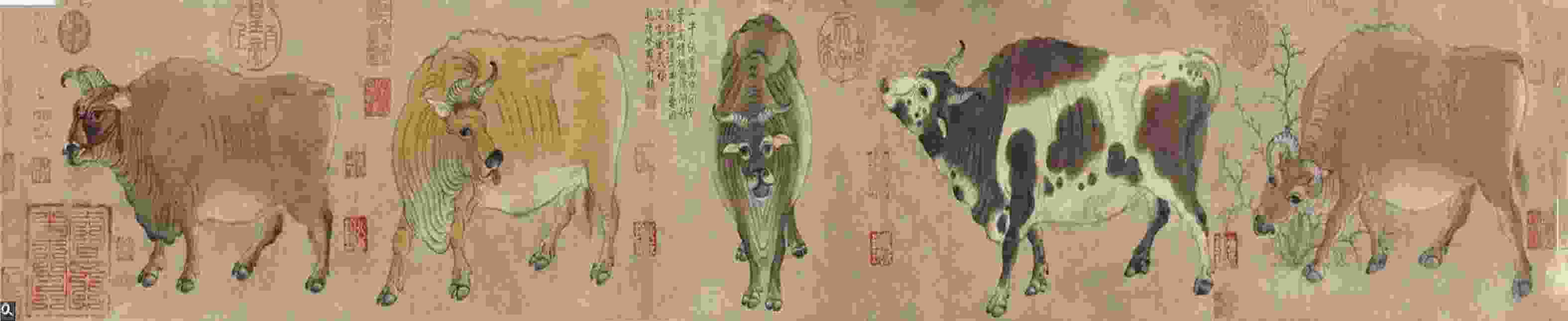

图像志是艺术史研究的一个分支,这一分支所关注的是艺术作品的主题或意义,而不是它的形式。①在西方艺术史研究中,图像志为阐释基督教及文艺复兴时期的绘画提供了重要工具。而在中国古代艺术史的研究中,图像志同样是一把理解古画的钥匙。如果没有丰富的古典文化知识,韩滉的《五牛图》在现代观赏者眼中不过是五头形态各异的水牛,赵孟的《二羊图》也就真的只是一只萌萌的绵羊和一只谦卑的山羊。

如果我们想要从这些画作中看到比“澳大利亚的土著居民”更多的内容,就不得不借助图像志的知识,去考察那些直接或间接启发过视觉图像创作的文本。与研究西方古典绘画的学者相比,研究中国画的学者有一个极大便利,可以从画作上或附在画卷之后的历代鉴赏者书写的题跋中获取图像志的线索。例如,元代文人赵孟在为《五牛图》撰写的一则跋语中指出了此画背后的寓意:

右唐韩晋公《五牛图》,神气磊落,希世名笔也。昔梁武欲用陶弘景,弘景画二牛,一以金络首,一自放于水草之际。梁武叹其高致,不复强之。此图殆写其意云。

陶弘景是南朝著名的隐士,梁武帝欣赏他的才华,多次征召他入朝为官,他都不为所动。据说陶弘景曾绘制一幅图进献梁武帝,画上有两头牛,“一以金笼头牵之,一则逶迤就水草”,皇帝一看就懂了,陶弘景宁愿像野牛般无拘无束,也不想牺牲自由换取富贵,于是便“不以官爵逼之”。②这则典故最早记载于《南史》关于陶弘景的传记中,稍后,唐代张彦远在《历代名画记》中亦有记录。赵孟对这两种史料想必非常熟悉,所以轻松地将视觉图像与文字概念联系在了一起。赵孟本人也绘制过一幅精彩的动物题材绘画−《二羊图》,他在此画的题跋中称自己画这两头动物是应一位叫“仲信”的朋友之请“戏为写生”,但对二羊形象蕴含的意义却只字未提。然而,当明代的若干位鉴赏家观看此画时,却纷纷在题跋中指出:此画暗含着“苏武牧羊”的典故,传达出一种忠贞不屈的精神。

与西方绘画相比,中国画有一种的特殊的功能−跨代传播。所谓“跨代传播”即后代的艺术收藏者、爱好者通过题跋的方式,谈论、品评前代人的作品,回应(赞同、反驳、补充)之前观赏者的心得体会。在题跋中,观赏者会考证画家的生平,记叙画作递藏的经过,讨论作品的风格,抒发审美的感受,也会经常揭示图像背后真正的主题与含义。古代鉴赏者为何如此主动地承担起图像志的分析工作−将图画与古典文献之间建立起关联,并津津乐道画作的“言外之意”呢?因为古代与今日不同,观赏、品评绘画并非大众文化活动,而是有教养的精英阶层特有的生活方式。柯律格(Craig Clunas)有一个有趣的发现,在诸多表现文人“琴棋书画”风雅生活的古画中,他们亲自弹琴,亲自下棋,亲自提笔作书,但他们却不亲自“画”画,而是“观”画(图3)。③正如图中所呈现的那样,“观画”常常是一种集体行为。在这样的场合,文人的价值观得到了交流、测试、重申,并以题跋的方式传递给下一代成员。观看的画作越伟大,人们对其中蕴含寓意的期望就越高。这些拥有渊博古典知识的观看者们倾向于将艺术看作意义的载体、思想的外套。“艺术是一种技术,使信息打包待运,否则这些信息可能无法传递,而后收货人开箱获取信息。”④鉴赏家们总会不由自主地扮演收货人的角色,负责打开外包装,提取核心内容。然而,不同时代的鉴赏家有时会从同一幅画作中提取出全然不同的内涵。当《五牛图》在清代进入宫廷收藏之后,乾隆就在画心的题诗中果断否决了赵孟将此画与陶弘景二牛典故相联系的解读:“一牛络首四牛闲,弘景高情想像(象)间。舐龁讵惟夸曲肖,要因问喘识民艰。”什么五头牛象征两种生活方式,赵孟你想多了吧!乾隆认为《五牛图》里暗藏的是“丙吉问牛”的典故:汉朝的宰相丙吉外出,看到路旁的牛喘气异常,特地下车细细询问,担心季节失调,会有瘟疫祸害百姓。通过将图像与不同的文字材料建立关联,《五牛图》的题跋展示出两种截然不同的话语模式:作为文人士大夫的赵孟从画中解读出“隐逸”的思想,而作为帝王的乾隆则将画意聚焦为“识民艰”。这样的现象在绘画的跨代传播中很普遍:不同时代的观众携带着自己的观看方式和相关知识,在接受过程中创造出自己意义,并将意义以题跋的方式再次传播出去。

本文将对中国绘画跨代传播中的图像志传统进行分析,并着重考察三个问题:(1)文人画家如何利用文字题跋“固定”画作的意涵,应对不同的使用场景?(2)在画家没有明确表达画意的时候,鉴赏者们如何利用图像志知识对画作进行“解码”,这样的“解码”究竟是揭示或是扭曲了画意?(3)不同时代、不同阶层的观看者面对同一幅绘画时为什么会作出不同的图像志阐释,在种种相异乃至对立的阐释背后存在着怎样的深层权力关系争夺?

-

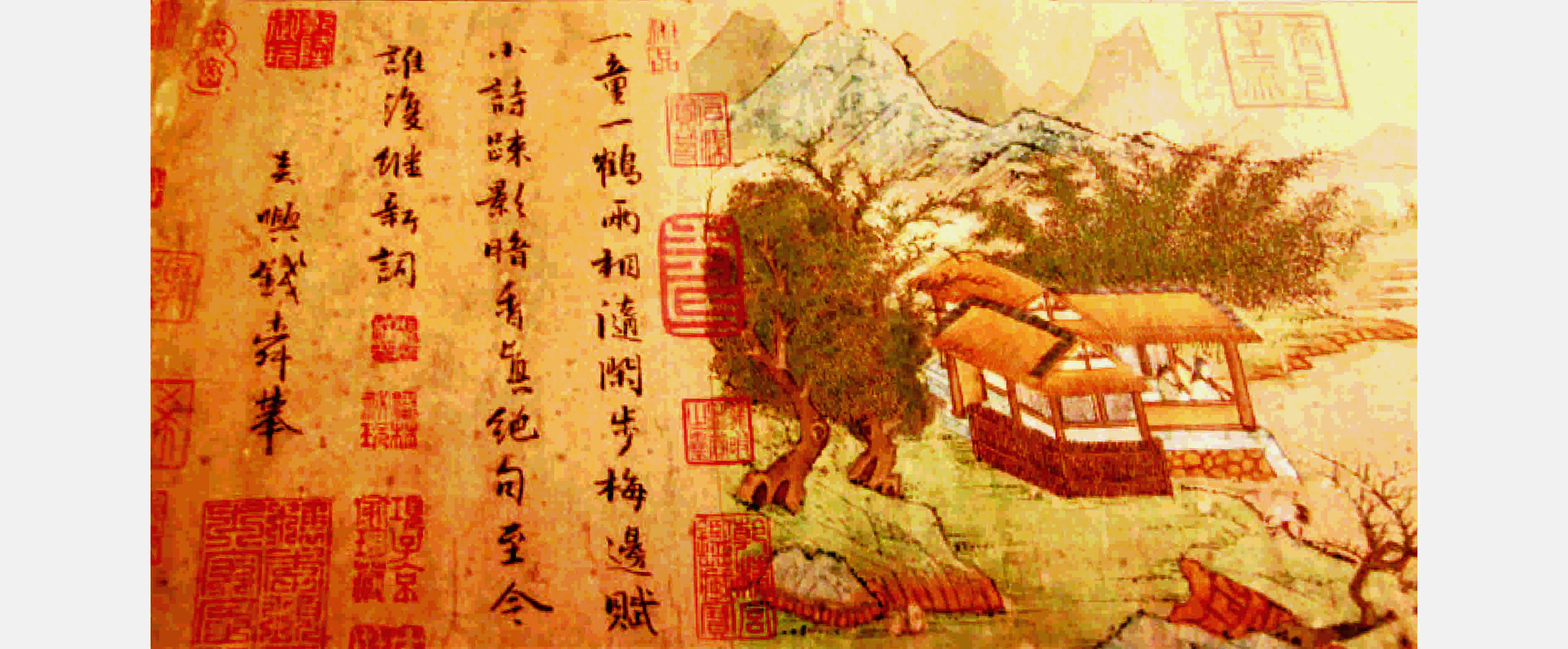

图像与题词相结合是中国文人画的一大特点。一方面,图像与诗歌题词都通过书法笔画而写成,因此这两个元素在形式和主题方面得以紧密结合在一起;另一方面,当图像本身包含的信息比较模糊或多义的时候,画家可以依靠题词引导观看者对图像进行解读,并赋予其力量。“因此,一百幅中国山水画可能拥有相同的布局、主题与形式类别;同时,通过笔墨的运用可能展现出一百种不同的个性,通过作者的题词使人联想起或者记录了不同的境况。”⑤石守谦指出,元代画家钱选是第一位始终如一地为自己的作品题写诗歌的艺术家,从而将绘画和诗歌融入到单一的艺术作品内。⑥图4是钱选的一件山水画作,画中远山苍翠,湖水澄澈,近处树木蓊郁,竹林茂密。在一处临水的亭台上,一位褒衣博带的文人正在小童的陪伴下凭栏眺望。如果不读画家本人的题词,我们只会将之视为表现文人闲居生活的山水画,不会去关心画中人究竟是谁,毕竟在宋人的绘画中就经常可以看到类似的构图(图5)。然而,钱选却在题诗中揭示出画作的真正主题:

修竹林间爽致多,闲亭坦腹意如何。为书道德遗方士,留得风流一爱鹅。

原来画中人并非甲乙丙丁,他有明确身份−东晋书法家王羲之。据说王羲之非常喜欢看鹅引颈的动作,鹅颈柔中带劲的姿态激发了他的灵感,到书法中去寻找异曲同工之妙。此图表现的正是王羲之在竹园水榭中观看白鹅戏水的场景。钱选在诗作中援引了《晋书》中有关王羲之的两个典故:一是太尉郗鉴来王家求婿,王家子弟“咸自矜持”,唯有羲之“在东床坦腹食,独若不闻”⑦;二是羲之爱鹅,曾用亲笔书写的《道德经》向山阴道士换来一群鹅。⑧“ 坦腹”足见王羲之意存高远,淡泊俗事,“换鹅”则显出他的风流潇洒,清真旷达。在《王羲之观鹅图》中,视觉图像与文字媒介融合交互,打造出一个萧然尘外的士大夫形象。

钱选通过在题词中运用王羲之的典故“明确”了画作的意涵,最初观看这幅画的人或许会忽略湖中的那两只鹅,但在读了题诗之后,就很难不注意到它们。有意思的是,在北京故宫博物馆收藏有一幅《孤山图》,据说也是钱选所绘。《孤山图》的内容、构图与《王羲之观鹅图》几乎一样(图6),然而题诗却不同:

一童一鹤两相随,闲步梅边赋小诗。疏影暗香真绝句,至今谁复继新辞。

通过题诗中援引的“梅妻鹤子”“疏影暗香”之典故,观画者不难判断画中人乃宋代杭州隐士林逋,画中描绘之景不是山阴而是西湖。《孤山图》现已被判为伪作,但即便它并非出自钱选手笔,仍可有力地说明:在图像几乎一样的情况下,不同文字可以使观者对画作产生全然不同的理解。

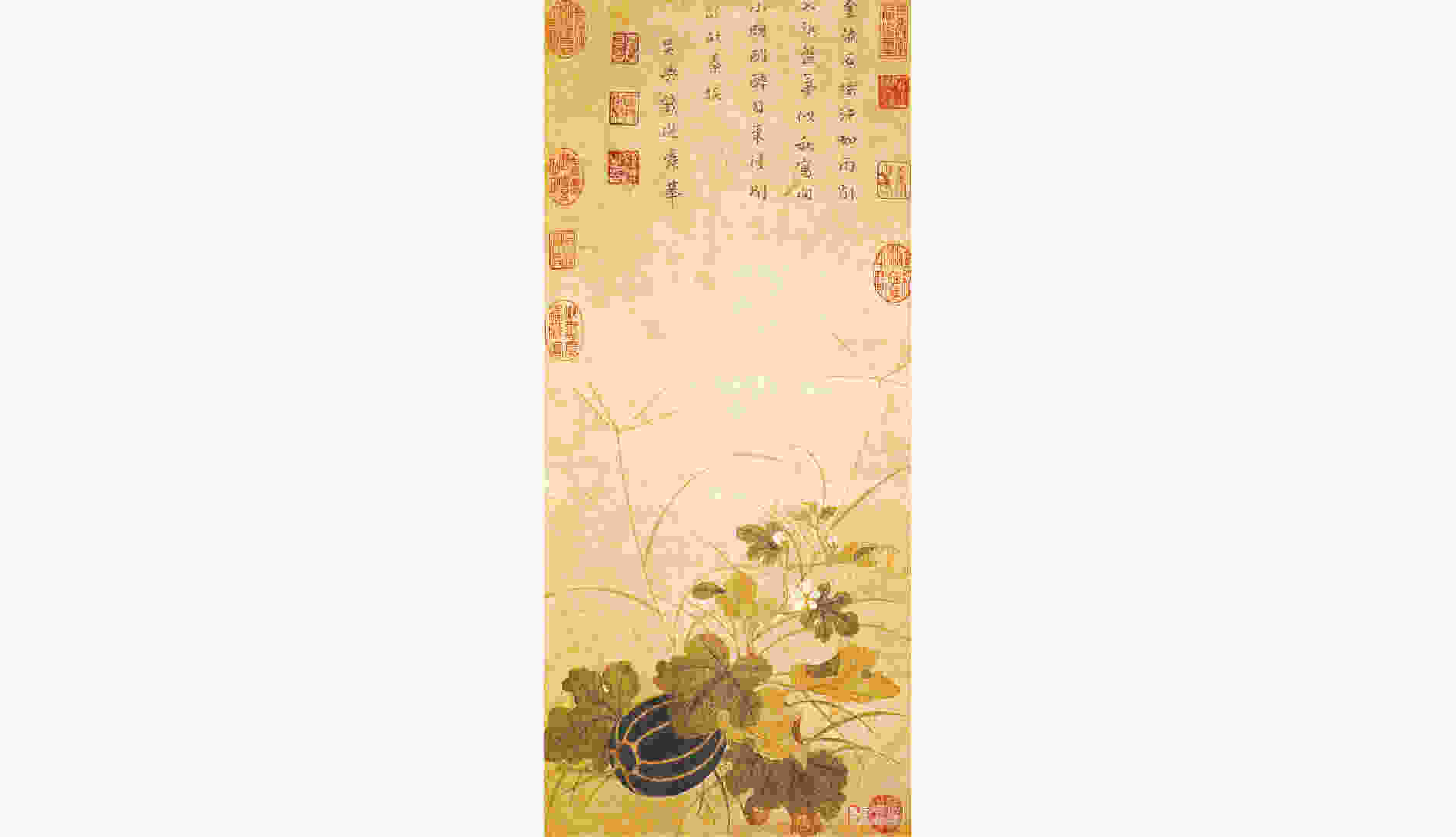

以钱选为代表的文人画家会将意义编码于图像之中,观者根据自己的认知需要,对图画进行解码。有时候,一种视觉图像可能具有多重象征意涵,比如在西方艺术中“由于狮子的一种特性,它可以表示基督,由于它的另一种特征,它又可以表示魔鬼”。⑨在这种情况下,为了确保观者按照画家本来的心意解码,画家会用文字题款引导观者的观看方式。台北故宫博物院藏有两幅以西瓜为题材的画作。瓜是古代吉祥画中常见的元素:西瓜籽多,象征多子多孙;藤蔓上大瓜小瓜连绵不绝,表示代代相继。图7为南宋宫廷画家韩佑所绘,图中圆滚滚的西瓜散发出成熟的气息,引来两只蝗虫,欢乐地觅食。蝗虫古称“螽斯”,是一种繁殖能力极强的昆虫。多子的西瓜加上能生的蝗虫,这幅画的生殖寓意不言自明。钱选也画过一幅以西瓜为题材的作品(图8),他借用了与图7相似的构图,只是少画了两只蝗虫。那么,这也是一幅象征子嗣繁盛的吉祥画么?钱选在画面上方题诗云:“金流石烁汗如雨,削入冰盘气似秋。写向小窗醒醉目,东陵闲说故秦侯。”前两句说天气炎蒸西瓜清凉解渴,最后一句则包含一个跟西瓜有关的典故。据《史记》记载,有个叫做召平的人,秦朝时受封东陵侯,地位尊贵。“秦破为布衣,贫,种瓜于长安城东”。⑩因为召平曾做过东陵侯,消费者就称他卖的瓜为“东陵瓜”。“东陵瓜”不只是个水果品牌,更是个文化符号,它代表着一种遗民的品格:我不会对新政权谄媚,宁可选择归隐田园的生活。钱选的经历与召平有相似之处:他是南宋的硕学名儒,蒙元灭宋后,他做出了和召平相同的选择:坚守文人的气节,隐居不仕。召平退隐后靠种瓜卖瓜为生,钱选则将早年的学术专著付之一炬,放弃了儒士的身份,从此,像辞官后的王羲之一样坦腹闲亭、寄情书画。通过在题词中援引古典文献,钱选赋予了画作深邃的历史意蕴,将之与迎合世俗趣味的吉祥画区分开来,同时也充分表达了自己的观念、理想、志趣。“羲之观鹅”与“东陵瓜”的典故是召唤文化记忆的符号。正如林顺夫所指出的,典故的作用相当于动词性的比喻,能够把两件事或两种行为等同起来,这种功能弥合了人物活动的差异。⑪王羲之看淡世俗名利去官归隐,召平拒绝为汉朝效力种瓜城东,钱选拒绝为元朝服务而寄情书画−历史人物的活动与钱选在绘画时抒情瞬间的感觉合而为一,由此产生出了丰富的内涵。

文人常借绘画“聊写胸中逸气”,即从个人的“心”及“我”出发,完成一种自我传播。然而,即便是以隐士自我标榜的文人,也不能不食人间烟火。他们的生活与其他人一样在同一个深层结构上运转着,免不了贺寿、送别、答谢等世俗应酬,也会有诸如健康、长寿、多子多孙等等的生命期待。⑫ 在社交情境下,聪明的画家可以通过灵活使用典故,使得原本“脱俗”的题材迎合世俗的需要。比如兰花,独居幽谷,香气洁净,历来被视为理想品格的化身,文人画家则多以兰花图寄托君子之志。清代扬州画家郑板桥曾绘有《石壁丛兰轴》,这是他为庆贺友人罗聘之妻方婉仪三十岁生日,特意准备的礼物。在画作上,郑板桥以戏谑的口吻题诗一首:“板桥道人没分晓,满幅画兰画不了。兰子兰孙百辈多,累尔夫妻直到老。”⑬高雅的兰花何以与繁衍子孙相联系呢?据《左传》“宣公三年”记载,郑文公有个卑贱的小妾名叫燕姞。有一天燕姞做了一个梦,梦中有位天神赠给她一支兰花,并对她说:“我是伯鯈,是你的祖先。让这支兰花转世投胎做你的儿子吧。兰花有国香,人们像爱兰花一样爱你的儿子。”后来郑文公让燕姞侍寝,竟然也送她一支兰花。燕姞便把先前的梦告诉郑文公,并说:“我地位低贱,如果侥幸怀了孩子,别人不相信的话,我能用您送的兰花当作信物吗?”郑文公应允了。后来燕姞果然诞育一子,取名为“兰”,就是后来的郑穆公。⑭因为这一典故,人们便用“兰梦”“兰兆”“征兰”等词比喻得子。通过援引“燕姞梦兰”的典故,郑燮成功地将幽愤、孤高等寓意从他的兰花图里移除,将之转变为祝愿友人子孙兴旺的社交礼物。

石守谦提醒我们:“对于中国绘画而言,形象中的形式没有单独存在的道理,形式永远要有意义的结合,才是形象的完整呈现。”⑮精通古典文献的文人画家,往往会在题词中引用适当的典故,以“固定”画作的意义,引导观者的理解。通过援引不同的典故,即便同样的图式(西瓜、兰花)也会被赋予不同的意涵,成为自我抒怀的凭借或人际酬酢的工具。

-

画家可以借助文字影响观画者,但是当原创者没有明确表达画意的时候,解码的权力就被完全移交给后世的观画者。绘制《五牛图》和《二羊图》的画家都没有表明作品的意义,但是画作的跨代传播过程中,不同时代的诸多鉴赏家却主动承担起图像志研究的工作:他们把图画看做某种理念的载体,积极考察那些直接或间接启发过图像创作的文本,揣摩画家的创作动机,深挖作品背后的意涵,并用文字记载下来。

天长日久,一幅画不仅被载入各种绘画著录和文献,而且开始具有了自己的文本−题跋。随着题跋的累积,画作的性质也发生了重要改变:它不再仅仅只有图像,而是成为由图像和文本共同构成的一个卷轴。美术史学者巫鸿提醒我们要对这一转变给予充分的重视,因为它深刻改变了对原先画作的欣赏和理解,同时也代表着中国艺术中普遍存在的一种状况,即一幅古代画作由此而获得了“内部文本之圈”。⑯在赵孟的《二羊图》卷后有九位明代文人题写的跋语,这些题跋都或含蓄或直白地提及苏武这位汉代著名的忠君之臣。比如偶武孟题诗云:

王孙长忆使乌桓,因念苏卿牧雪寒。落尽节旄无复见,写生传得两羝看。

苏武是汉武帝派往匈奴通好的使节,却被强留。他不受高官之利诱,不畏刑狱之威胁,在草原牧羊十九年,初心不改。在大多数的题跋中,观者都将“苏武牧羊”的典故与图画联系在一起,认为图中所绘即苏武看守之羊,并且感叹赵孟本人却缺乏这种忠贞的情操。赵孟乃宋朝皇室后裔,却在蒙元灭宋后为元朝皇帝效力,尽管他本人多有无奈,但仍受到后世文人的诟病指摘。那么,赵孟在“戏为写生”的时候,心中是否揣着“苏武牧羊”的故事呢?李铸晋认为从他在许多诗词中表现出的懊悔之情以及在《五牛图》题跋中流露出的对“陶弘景隐逸”之追慕,赵孟确实有可能假装以游戏的态度作画,心中却负荷着沉重的道德负担。只是因为身处蒙古人统治之下,不便于公然表达意愿,他只能将对故国旧君的感情以隐晦的方式寄托于图像。同样具有深意的是,凡表露效忠思想的画跋,都题写于明代洪武年间,此时蒙古人已被汉人打败,不再统治中国。“在新的中国人政权下,民族主义的情感非常激昂,因此这些题跋者遂得以公开发表赵孟《二羊图》中的政治意义。”⑰然而,这仅仅只是一种无法落实的推测而已,晚明时的鉴藏家李日华在为这幅画题写的跋语中就表达了不同意见:

子昂肖物之妙,无所不造极。此二羝乃其偶作,而宛然置人于黄沙白草间。评者纷纷征苏卿事,我恐此妙趣正复当面蹉过也。吾深叹其亡羊。

李日华认为,大家都忙着用苏武牧羊的典故附会《二羊图》,却忽视了赵孟将动物刻画得惟妙惟肖的艺术成就。这简直就是误入岔路,丢失了绘画鉴赏的正确方向。

对绘画进行图像志的挖掘,这种做法本无可厚非。不过,在阅读古代图像志学者们的成果时,我们也要小心:阐释未必符合本意,文字不会自动代表历史的真相。在缺乏足够的有效证据把视觉图像与文字概念联系起来的时候,阐释很可能只是后世观看者的一厢情愿。图9就是很好的一例,此画原为唐代画家张萱所作,现存的是宋人的临摹本。它曾是宋徽宗的宫廷藏品,北宋灭亡后进入金朝的宫廷。在画卷的起首处有金章宗的题签“天水摹张萱《虢国夫人游春图》 ”。这区区十二个字包含了对画作的两个重要判断:一是作者,金章宗认为出自宋徽宗的手笔(“天水”乃其代称);二是画作的主题,金章宗认为此画描绘了天宝年间杨贵妃的姐姐虢国夫人一行跨马游春的场景。关于作者,学界普遍认为画作上没有徽宗的署款,应该是北宋画院画家摹制的。⑱关于此画的主题,学者们具有说服力地指出,这只是一件泛写宫廷女性春日活动的作品,与虢国夫人这样的历史高光人物根本无关。⑲然而金章宗题写的这行文字却成了罗兰·巴特所称的“锚点”(anchorage),为后来的观看者在画卷诸多的可能表意中拣择出确定的那一种。⑳在此画的卷后有晚明书法家王铎题写的跋语:“艳质生动,无笔墨迹,应是神到垂戒之意,如列《国风》于《雅颂》前。”王铎显然追随了金章宗的判断,认为这是一件带有道德训诫意义的画作:虢国夫人鲜装艳服而行的煊赫场面,令人自然联想到安史之乱前唐代统治集团腐朽的生活。“虢国夫人游春图”这个题签强劲地指引着后世观看者对这幅画的解读,现代的一些文物鉴定专家对画作中虢国夫人的指认产生种种争议−有的认为是拥一幼女的那位,有的认为是第一骑身着男装者,还有人认为是。“虢国夫人游春”这行文字本由图像所引发,反过来又用于“鉴别”图像。不知不觉中,许多后来的观看者都把画面本身当成了题签、题跋等文字的“图解”。我们应当小心题跋与画作之间的复杂关系:“一方面,题跋是对画面的回应,从而承认了画作是第一位的;另一方面,题跋不可避免地改变了画作的内容以及人们对它的理解,从而把自身凌驾于画作之上。”㉑

题跋与绘画之间的这种悖论至关重要。在中国绘画传统中,观赏者有权在一幅画上对“内部文本之圈”添砖加瓦,并因此能够主动地去改变画作所呈现出来的景象。以题跋为代表的文本既为后来的观看者提供进入绘画本身的入口,同时又把这个入口阻塞。它们包含了有用的信息和判断,因而可以被看作是我们了解这幅画的桥梁。然而也正由于常常从这些信息和判断中获益,我们反而可能变得墨守成规,难以用新的眼光去审视绘画本身。㉑《五牛图》的作者并没有表明此画的用意,而当赵孟对它进行了图像学的解读后,他的题跋反过来影响了我们画面的理解。虽然,五牛与陶弘景典故中的“二牛”数目不符,但一位当代艺术史家仍看出了画与典故的关联:“在五头水牛中,最左边的一头确是络以金制的缰绳。另一方面,最右的一头水牛,背景所画的小树至少也算得上是田畴陇亩的迹象。是以可能画者在作画时心中确存有这个故事,不过他自作主张,把水牛的数目从两头增至五头。”㉒

-

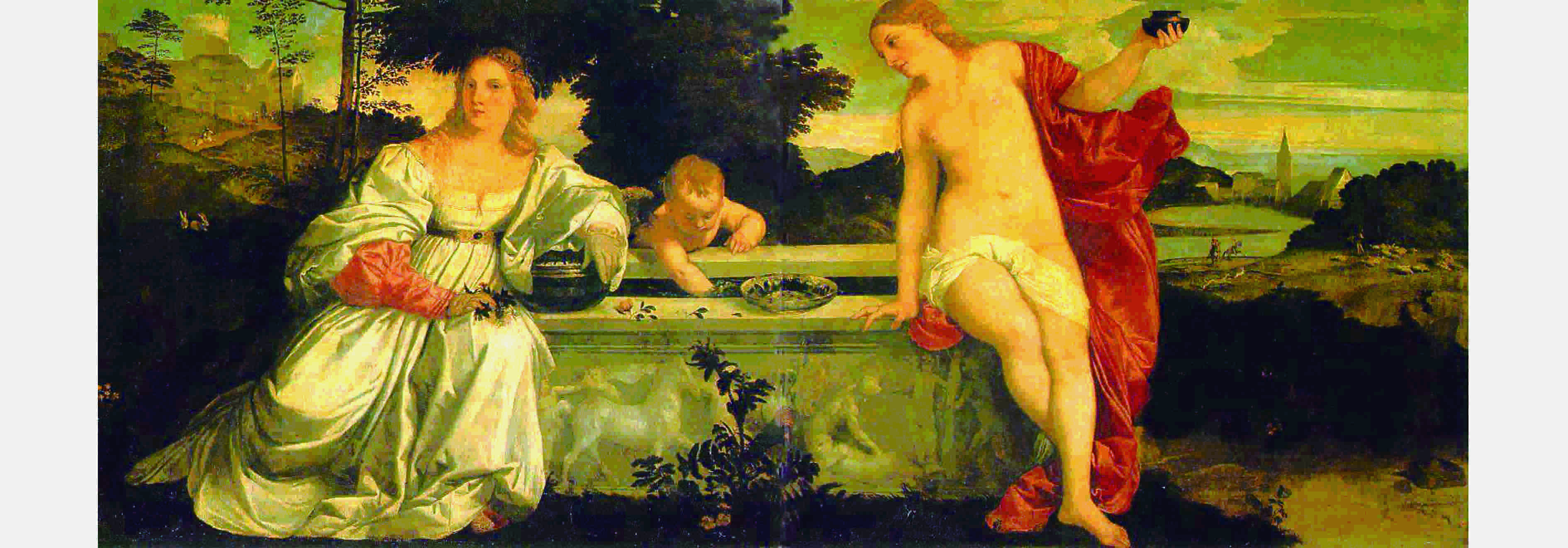

图像志分析在于确认画作题材以及自题材而来的意义,而其讨论的题材都有文化上约定俗成的象征意义及历史传承,并有文字记载明确地指出其意义所在。因此,从文字记载中追索画作的题材及其寓意是图像志分析的根本。㉓然而,有时一幅画作的内容可能对应不同的文本,于是图像志学者们便会提出相互矛盾的阐释。图10是意大利文艺复兴时期威尼斯画家提香的作品。潘诺夫斯基曾对这幅画作过详尽的图像志分析,他在新柏拉图主义者的著作中为此画找到了文本来源,指出图中两位女子是维纳斯的两个化身:赤裸者代表永恒神圣之爱,衣衫华丽者代表短暂世俗之爱。㉔ 可是一位法国学者提出了不同意见,认为图中赤裸的女子确是维纳斯,但着衣的女子叫波利亚,是与提香同时代的威尼斯文艺复兴小说《波里菲利寻爱绮梦》里的人物,她原本矜持冷漠,在维纳斯的劝解后开始相信爱情之美好。㉕

举这个例子不是要赞成某种阐释而否定另一种,而是想指出有时一件画作并非只有单一确定的意义。明宣宗朱瞻基精于绘事,常将亲笔绘制的画作赏赐臣属,赐给老臣夏元吉的《寿星图》就是一例。夏元吉是历仕五朝的元老,当朱瞻基还是皇太孙时,夏元吉就随侍左右,尽心辅佐,君臣二人感情十分深厚。朱瞻基为夏元吉绘制寓意着长寿安康的《寿星图》,以示无上恩宠。寿星图是明宣宗偏爱的绘画题材,除了夏元吉之外,还有一些朝廷重臣如礼部尚书胡濙,以及高僧道人如长春真人刘润然、弘慈普应禅师净观等都得到过明宣宗赏赐的 《寿星图》。㉖ 明宣宗热衷于赏赐《寿星图》,仅仅是为了祝寿吗?他在为《寿星图赞》所作的引文中道出了缘由:

比钦天监言老人星见,又言占书云:老人寿星也,见而明润色黄,则天下平,老者安,贤人用。顾朕何克以膺之。然天之所赐,不敢忽也。㉗

原来寿星,也就是老人星乃祥瑞之兆。它的出现代表“天下平,老者安,贤人用”。宣德年间天空出现了这一吉祥天象,让宣宗甚感欢喜。他绘制《寿星图》赏赐臣属,绝非仅为了祝寿,而是包含着多重用意。我们不妨来读一下他在为胡濙绘制的《寿星图》上题写的诗作:

万年宝历予嘉承,保合太和福苍生。资尔忠贞匡治化,寿同南极乐生平。㉘

“万年宝历予嘉承”是彰显自己统治之英明,“保合太和福苍生”是祈祷天下万民安康,“资尔忠贞匡治化”是褒奖臣子对匡扶社稷的贡献,“寿同南极乐生平”则祝愿臣子长寿。符号的能指与所指之间的关系并不固定,同一个符号能指在不同的语境中可能代表不同的所指内涵。在民间贺寿时常用的《寿星图》中,“寿星”这一能指往往对应“健康长寿”的所指,而在明宣宗绘制的《寿星图》中,“寿星”不再代表单纯的私人祝愿,而是演变为彰显统治政绩的符号。按照罗兰·巴特的观点,这个横向转变,或者说内涵的横向跨越,是中立符号转变为意识形态工具的关键。㉙ 在《寿星图》中,明宣宗策略性地构建了一种图像的话语模式,重叠了私人和官方两个领域:既融洽了君王与大臣之间的关系,也有助于建构政权的正面形象。

我们可以从明宣宗自己题写的引文、诗作中推知《寿星图》背后的意图。然而,在画家没有留下任何文字提示的情况下,后世的观看者们就往往会对一幅画作出不同乃至对立的阐释。在中国画的跨代传播中,这样的冲突屡见不鲜。赵孟认为《五牛图》出自“陶弘景画二牛婉拒君王”的故事,进而阐发出“隐逸”的主题;而乾隆从此画中解读出的却是“丙吉问牛”的典故,将意义聚焦于体恤百姓疾苦。如果说现代学者对于一幅画作题材、意义的不同阐释大多是学术观点上的分歧,那么古代鉴赏者们对画作的不同图像志阐释背后则存在着更加复杂的政治权力因素。

赵孟在《五牛图》、钱选在《王羲之观鹅图》的题词中都提及与“隐逸”相关的典故。在中国古代社会中,一个由士大夫阶层创造的“隐逸文化体系”长期占有重要地位:一方面,集权制度要求对士大夫阶层的绝对制约;另一方面,士大夫阶层又必须具备相对独立的意志、道德、人格、情感、审美活动,以此对集权制度起调节、制衡作用。凭借直接和积极的方式实现独立,程度十分有限,这就迫使士大夫阶层创造一种高度发达的间接和消极方式,以保证自己的相对独立达到社会机制所必须的程度,这种方式就是“隐逸文化”。㉚在遭遇鼎革之变时,钱选以隐居的方式表达对与异族统治者合作的拒绝。赵孟虽不得不为新朝效力,却在诗词、绘画创作中熟练使用“隐逸”的话语模式为心灵寻求解脱与宽慰。

而乾隆之所以否定赵孟对《五牛图》的解读,是因为“隐逸”这样一种话语模式令作为统治者的他深觉反感。“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”这一总的政治原则绝不容许任何一个居民,可以自居于“王制”之外,而成为自由居民。㉛ 集权制度对士大夫阶层的绝对制约意义尤为重大,因为在整个社会体系中,士大夫阶层是将皇权与“溥天之下”联结成一体的关键环节,离开了对这个环节的控制,大一统的宗法制度就不可能运转和生存。㉜ 因此,当文人以“隐逸”这种间接、消极的方式保持自身独立的时候,统治阶级采取的态度不外乎两种。一种就是残酷镇压,明太祖朱元璋发布命令:“率土之滨。莫非王臣。寰中士大夫不为君用,是自外其教者,诛其身而没其家,不为之过。”苏州文人姚叔闰、王谔拒绝出仕,虽然没有触犯任何法律,却被朱元璋加上“自外其教”的罪名,被砍了脑袋抄了家。㉝另一种态度就是积极求贤、一次次招隐:汗光武帝之于严子陵,唐玄宗之于卢鸿,元世祖之于赵孟,莫不如此。明宣宗曾绘制《武侯高卧图卷》(图11)赐予平江伯陈瑄。此图描绘的是三国时期诸葛亮隐居南阳的情形:修竹猗猗,一袒腹高士仰卧于竹林之下,头枕书函,左手支腮,右手扶膝,一派悠游自得之状。明宣宗为何要把一幅表现高士隐居的画作赐给自己倚重的老臣呢?原来,此画的关键不在“隐”,而在“招隐”。诸葛亮隐居南阳卧龙岗之时“躬耕陇亩,好为梁父吟。身长八尺,每自比管仲、乐毅,时人莫之许也”㉞。普通人不理解这位旷世奇才,可是刘备却能放下身段三顾茅庐,请出诸葛亮共谋大业。宣宗绘制此画一来赞美陈瑄像诸葛亮一样能为社稷“鞠躬尽瘁”;二来也展示了自己有像刘备一样礼贤下士的气度与胸怀,故而能得到天下英才的辅佐。用罗兰·巴特“神话制造”的理论便不难看出,当“武侯高卧”与“招隐”这一含蓄意指相匹配后,其最初作为“隐逸”的符号就“只是在耗尽意义、将其搁置一边、使之任由某人控制……神话将汲取它的养分”㉟。

同样作为一国之君的乾隆,对“隐逸”的话语模式自然也没有好感,于是便提出了对《五牛图》意义的另一种阐释。除了援引“丙吉问牛”的典故之外,他还在《五牛图》画卷引首上以大字书写了“兴托春犁”四字,并在另一则题跋中强调“考牧从知稼穑艰”。于是,画中五头牛的含义就从“隐逸”转向了重视农耕、体贴百姓。《五牛图》后被乾隆特意收藏在瀛台内丰泽园一隅的斋室内,并将此室命名为“春耦斋”。据张震考证,丰泽园是清代皇帝劝课农桑之所,自雍正时起,皇帝在先农坛亲行耕耤礼之前,先要在丰泽园后的土地上举行演耕之礼。从乾隆十七年(也就是《五牛图》进入清宫收藏的那一年)到三十九年,乾隆连续二十三年在丰泽园举行演耕礼,而且几乎每一年都要书写一首春耦斋的诗并张贴在此斋的墙壁上。㊱ 值得注意的是,从乾隆在《五牛图》上的第一则题跋来看,最初他只是把此画当作一件艺术品,认为它“名迹良足供几暇清赏”,并提醒自己“要惟寓意而不留意”,勿要沉迷于收藏之事。然而,一旦乾隆在《五牛图》中解读出“民艰”“稼穑艰”等象征寓意,并将之单贮于“春耦斋”之内,此画的功能就发生了改变:它不再是一件悦目怡情的艺术品,而成了帝国重要农业典礼的一件道具。在欣赏、展示这幅画的过程中,乾隆重视农业生产、体恤百姓疾苦的圣君形象也得到了宣扬和强化。

和《五牛图》一样,《王羲之观鹅图》也是乾隆钟爱的一件作品。在此图的画心左上方有乾隆题诗云:“誓墓高风有足多,独推书圣却云何。行云流水参神韵,笔阵传来只白鹅。”“誓墓”说的是王羲之瞧不起自己的上司,称病辞职,并在父母墓前发誓不再做官。㊲ 乾隆认为自古以来辞官归隐的人多得很,后人之所以倾慕王羲之,不是因为他隐居,而是因为他高超神妙的书法。显然,乾隆题诗目的正是要淡化钱选画中的“闲亭坦腹”的隐逸主题,而突出王羲之作为“书圣”的地位。这位志向非凡的满族君王很擅长将“风流儒雅”作为辅助政治统治的高明手段。他之所以大力推崇王羲之,不仅是出于个人的兴趣爱好,更是为了以这位汉族艺术的偶像来凸显大清文化的繁荣。在《王羲之观鹅图》的卷后还有七位词臣在与乾隆一道观画时题写的心得。这些题诗都是对乾隆题画诗的唱和,文学侍从们充分揣摩了皇帝的心思,每首的主题都锁定在“书圣”的书法创作及其成就上,至于钱选的绘画技艺以及画作中蕴涵的“隐逸”主题则根本无人提及。㊳

从未有一位帝王像乾隆这样在不计其数的书画作品上题跋、评论、钤盖印章,“促使乾隆这么做的,同样也是占有中国文化传统并使之为其所用的欲望”㊴。倘若前代鉴赏者对画作意义的阐释不符合乾隆的心意,他便会从其他文字记载中为图像寻觅新的解读。《二羊图》也是清宫中的一件藏品。尽管明代的诸多观看者在民族主义情感的驱动下,将画作与“苏武牧羊”的典故联系在一起,乾隆却有大为不同的见解,他在画心上方写道:

子昂常画马,仲信却求羊。三百群辞富,一双性具良。

通灵无不妙,拔萃有谁方。跪乳畜中独,伊人寓意长。

乾隆赞美了赵孟出类拔萃的绘画技巧和画作栩栩如生的艺术效果,但他并未止步于风格的描述,最后一句诗点明了画作的寓意。“跪乳”之意源自“羊有跪乳之恩”的谚语,《春秋公羊传注疏》云:“凡贽,天子用鬯,诸侯用玉,卿用羔……羔取其执之不鸣,杀之不号,乳必跪而受之,类死义知礼者也。”㊵羊羔喝奶时会跪于母羊身边,这本是动物的反射性行为,却被人类赋予道德意涵,用于比喻感恩奉养长辈的孝心。依照乾隆的图像志分析,《二羊图》简直是母亲节最好的贺礼。当乾隆观看此画时,明人题写的数则跋语已经散佚,因此他无缘读到那些与“苏武牧羊”相联系的解释。㊶但可以肯定的是,即便他读到那些跋语,也不会喜欢苏武忠于汉家天子、坚决不与异族统治者合作的故事。

在绘画的跨代传播过程中,观看者有权力为图画寻找图像志的解释。一旦确立了画作与某个典故之间的联想,画家本来的意思就不再重要了。是观看者让绘画有意义,而非绘画自身。因为“所有的符号都仰赖特定的、具体的接受者才能完成指称的过程(signifying process),只有对接受者来说,以及在他们的信念系统里,这些符号才有意义。”㊷有时候,不同时代、阶级的鉴赏家会从同一幅绘画中解读出全然不同的主题和意义,大多数情况下这并非因为他们从同一事实得出不同结论,而是因为他们讨论的并非同一事实。简而言之,观看者常常在借别人的画说自己的心事,与其说“他们看到的有所不同”,不如说“他们想要看到的有所不同”。

-

“跨代传播”是中国传统书画传承过程中的一种独特现象:后代的艺术鉴藏者通过题跋的方式,谈论、品评前代人的作品,回应之前观赏者的心得体会。由此,书画便成为不同时代的人之间延期对话的媒介,题跋的在场“不仅使得现实的不在场以及传播者的不在场成为可能,而且使得现实与传播者同时不在场也成为可能”㊸。

对画卷的诸多题跋加以考察就会发现:不同时代的观赏者常常习惯性地假定图像创作都含有寓意,他们在知识和记忆的支配下观看,并积极破译画中的“密码”。在普通人看来只是愉悦眼睛的图画,在古代鉴藏家那里却变为靠智慧才能理解的人文艺术。中国画中的图像志传统与绘画的教化功能密切相关。唐代张彦远在《历代名画记》的叙论中便强调绘画的重要性在于“成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同工,四时并运”㊹。北宋《宣和画谱》为不同门类绘画的排列次序,就是以教化功能之强弱来定先后的。无论是艺术家还是观赏者都会有一种愿望−要让一幅画作尽可能符合某种训诲教化的目的,或蕴涵某种深邃的意义。哪怕是动物题材的画作,也必须具备特定的象征意义,如栋梁之才(马)、隐逸之士(牛)、孝顺之子(羊)等,才能获得更高的评价。

此外,古人向来重视绘画与文字之间的互补关系,南宋学者郑樵用了一系列类比来阐明这一点:“图,经也;书,纬也,一经一纬,相错而成文。图,植物也;书,动物也,一动一植,相须而成变化。见书不见图,闻其声不见其形;见图不见书,见其人不闻其语。”㊺ 郑樵认为只有将图像与文字两种表达方式相结合才能完整地传达思想。既然如此,在面对一幅图画的时候,人们难免会有将之与古典文献中的材料相对应的冲动,否则就像“见其人不闻其语”一样,是遗憾的,不完整的。

然而,当画家没有确切表明意图时,不同时代的观看者可能会对画作的主题和意涵作出不同的图像志分析,那是因为每个观看者“都带着一个满载信息的生活空间,带着丰富的经验储存进入传播关系中,借以解释自己得到的信号,并决定如何回应”。㊻ 认识并理解中国画跨代传播中出现的种种相互矛盾的图像志阐释,对当下的艺术史研究颇有启发。首先,这提醒我们很多时候我们并没有足够有效的证据将图画与文字相对应,因此“将特定含义与正讨论的作品联系起来,认为此含义正是作品本身具有的,并据此随意取舍对图像的描述,这样的做法通常会严重歪曲我们看到的事实”㊼。其次,西方传统图像志分析方法有一个假设,认为一幅画作有单一确定的意义,并且此意义来自文字记载,只要寻找到图画创作依据的文本,就能“锚定”画作的意义。然而这一假设没有顾及到同一题材因时因地而有的时空性和歧义,也不讨论决定题材能否出现的规则。㊽在上述讨论的作品中,五牛也好,二羊也罢,它们只是“漂浮的能指”,不同的观看者可以从不同的文本中寻找出不同的意义。研究者必须就各个时代的历史文化脉络推想其可能的“所指”,同时必须认识到所得的意义并非单一确定,只适用于特定的时空范围和特定的社会阶级。最后,传统的中国绘画史研究历来侧重于画作的生产层面,关于使用层面的研究很少,而当我们将绘画置于跨代传播的视野中,将讨论的焦点从艺术家转向不同时代的观众,那么绘画就不再是超越时空限制的审美对象,而成为各种意识形态、权力关系的载体。当针对同一件画作出现不同的图像志阐释时,哪一种正确或许并不重要,重要的是从中可以窥见阐释者的立场与用意。阐释未必能让我们更多、更真切地了解画作本身,却能让我们更多、更真切地了解观看者。

论中国画跨代传播中的图像志传统

- 网络出版日期: 2018-12-01

English Abstract

The Iconography Tradition in Intergeneational Communication of Chinese Paintings

- Available Online: 2018-12-01

Abstract: " Intergenerational communication” is a unique phenomenon in the process of inheriting ancient Chinese paintings: the collectors discuss and comment on the works of previous generations through inscriptions, and respond to the experience of previous viewers.Therefore, ancient paintings have become the medium of a delayed dialogue between people of different ages. A survey of many inscriptions shows that ancient viewers were often keen on the interpretation of the pictorial records−to establish the connection between the picture and the classical literature, and to dig into the meaning behind the work. However, viewers of different ages and social classes sometimes interpret the meaning of the same painting quite differently. This paper makes a systematic study of the iconography tradition in the intergenerational transmission of Chinese paintings, investigates how the viewers construct a specific discourse pattern through inscriptions, and tries to reveal the competition of deep power relations behind the different and even contradictory interpretation of the paintings.