-

自1978年起扬帆起航的改革开放已逾40年。面对这场改变中国社会的面貌和全体中国人命运的伟大变革,海内外学者形成了大体一致的共识:这场以政体持续(regime durability)、制度变迁(institutional changes)和经济高速增长为特征的大变革在整体宏观层面上取得了举世瞩目的成就。①但是,从中观或微观层面上来看,作为中国社会的一场深刻而崭新的伟大革命,这场前所未有的大变革或社会转型,在给中国社会的发展和进步带来巨大活力,在使人民生活得以稳步提高的同时,也不可避免地会带来这样或那样的矛盾和冲突。单从代际社会学视角来看,不同代人之间的差异以及由差异引发的代际相互矛盾或相互学习的现象也明显增多。②若以改革开放为标志,将1978年前后出生的人群划分为“中生”(父代)与“新生”(子代)两代人的话,数据表明我国宏观代际流动率已经从20世纪70年代的0.38上升到当前的0.71③,并继续呈上升态势−这说明以流动现代性为特征的中国社会充满繁荣发展的代际更迭及活力。而单就改革开放后出生的新生代来看,40年间80后、90后和00后所显示的价值观与行为模式,不仅与其父辈即我们所说的“中生代”有差异,而且他们之间也存在社会代的“差异产生的差异”(difference makes difference)。④

如果说“自然代”是以生命繁衍先后为区分的话,那么以某一特定历史事件为区隔的“社会代”,其所表现出来的代际差异或代际冲突则大多与该“历史事件”脱不了干系,而这一特定历史事件也必然会成为影响代际差异形成的关键性要素。事实正是如此,既有的针对中国新生代价值观和行为模式的诸多研究,其首要的因果机制解释基本集中于改革开放带来的经济繁荣以及由经济成就引发的各类结构要素的变动。经济—结构—环境的转型直接导致新生代具有了迥异于父辈代的价值观及行为模式,这种结构解释范式以及采用截面或跟踪式方法对代际差异进行的全方位、无死点的直描,一直左右着现有的波澜不惊的中国青年研究。直至改革开放后出生的新生代呈现出价值观的多元与趋同并存、自我主体价值与社会主导规范愈加矛盾的现象,人们才开始反思在新生代的种种价值观与行为模式表征中,究竟哪些属于真正亟待关注的社会问题?而在当下的青年研究中既有的研究机制与解释又究竟忽略了什么?

针对上述两个问题,本文将首先综述既有的相关文献,从中发现曾经被忽略的、但对理解新生代价值观及其行为又必不可少的两个方面:其一,将社会秩序理论纳入到代际或青年研究中,由此确定未来研究需要关注的聚焦点;其二,将文化结构(cultural structure)概念引入到机制解释中;最后,具体建构理解新生代价值观和行为模式的分析框架,以期为后续相关的经验研究提供理论准备。

-

代(generation)作为社会类别的划分,其实与阶层、性别等要素一样是重要的社会科学研究的概念工具。⑤ “代”首先是一种与年龄相关的生物学事实,惟因子孙繁衍的世代继替,才有人类社会的延绵历史。但同时“代”又是一个社会事实,表现为一个人从出生起就必然要在父母代的呵护下,在某种特定的社会环境中进行代际互动而成长。

作为一种生物学事实,“代”被纳入社会学研究归功于德国社会学家卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)。在1928年发表的《代问题》中,曼海姆将“代”的本质视为一种社会现象,而不是生理现象或精神现象。⑥在曼海姆看来,作为社会现象的“代”,应被理解为一种特殊类型的社会位置,而出生于同一时期的一群人在社会整体中占有类似的位置⑦;进而他首次提出“社会代”(social cohorts)这一核心概念:“社会代”是以重大历史事件为分割而形成独特社会性格并对后续历史产生影响的同龄或同期群体。他们由一群同龄或同期群人组成,深受其成长时期特定的社会环境影响,尤其受与之相关的重大历史事件的影响,共同的社会经历模塑出他们的同质性,产生了具有强烈认同的“构成的关系”(constitutive relationship),也形成了与前辈迥然相异的价值观念和行为模式。⑧“社会代”诞生在重大历史变迁中,同时又必然为某一重大历史变迁事实的重要载体。由此观之,改革开放后出生的中国新生代,就是一个受“改革开放”这一转型实践的影响又在其中发挥重要作用的“社会代”。⑨

在国内社会学界,“新生代”概念最早出现在农民工研究领域。⑩诸多研究都认为,出生于1980年代及其后的“新生代农民工”在诸多方面与老一代“农民工”存在着显著差异。⑪ “新生代农民工”作为“代”的归纳工具,一经提出就引起学界的持续讨论。随后出现“80后”“90后”概念及不同领域的延展研究,内容包括“80后”“90后”的群体特征⑫、消费方式⑬、职业适应⑭等。这些研究聚焦在改革开放后出生的一代人,即本文所称的“新生代”。具体指改革开放后出生和成长起来的一代人,这一概念的主要定位是1980年之后出生的“80后”“90后”群体,以及部分已年满18岁的“00后”群体。

-

什么是价值观?最为简单明了的解释是,人们对好与坏、对与错,以及值得与不值得的基本判断或总的看法。当然,在学理意义的讨论上,具体的表述常常存在差异甚至矛盾。比如,罗科奇(M. Rokeach)提出,价值观是一种信念(belief)⑮;施瓦茨(S. H. Schwartz)等人则强调,价值观是某种令人向往的状态、对象、目标或思想,它是为一系列行为模式提供判断和选择的标准。⑯因为选择与判断的基础是认知,有学者将价值观进一步定义为“人们以自身的需要为尺度对事物重要性认识的观念系统”。⑰文化社会学强调价值观隶属于业已内化于心的主观意义文化⑱,是决定行动者行动方向的“扳道夫”⑲,或是决定行动的文化“工具箱”和“模式库”⑳。受到最广泛认可并被沿用至今的是人类学家克拉克洪(C.Kluckhohn)的定义,他认为价值观不仅存在于个人内心,也存在于群体之中;既表征个体的价值选择倾向,又是群体共享的符号系统。㉑综合考虑,本文采用的定义为:价值观指个体或群体对客观事物,对行为结果的意义、效果的总体评价,它是驱动并指引个体或群体采取决策和行动的基本原则和标准。

什么是“行为模式”?与“行为”不同,可以被称之为“模式”的行为,很类似于霍伯特·甘斯(H. Gans)提及的“行为文化”(behavioral culture)。甘斯认为,行为最初起因于对现存环境的适应。人类的多数行为只是对现实生存环境的反应,并随环境的改变而发生变化;但有些行为一旦被内化为行为规范之后,环境改变并没有引起行为的改变。这类不随环境变化而变化的行为被称作“行为文化”。㉒因此,本文将行为模式定义为“行为中相对稳定的部分”㉓,并认为“行为模式”隶属文化范畴。

在价值观与行为模式的关系方面存在两类观点:其一,多数经验研究不仅认为两者间具有确定的因果或相关关系,而且默认它们具有不言而喻的正向一致性,即有什么样的价值观就存在与之对应的行为模式;反之,人们可以从行为模式中管窥其内在的价值观念㉔,甚或行为模式本身就等同于价值观念,如“世界价值观调查”的问卷中,除了自述价值观外,有相当一部分的题器是以行为来测量价值观的,这种定量测量方式隐含了将行为等同于价值观的假设。其二,尽管承认价值观与行为间有先后的因果顺序,但认为这种决定性关系并非完全绝对,而是存在部分决定,或受其他中介变量如“利益”“权力”等因素影响。如,韦伯的“扳道夫命题”在研讨价值观与行为的关系时,强调了人在行动前或行动过程中头脑里已经形成的对客观事物所作的价值判断。他提出了行动过程中的物质—精神利益的双驱动模型,人的行动由物质型利益和理念型利益共同驱动;但两种利益具有不同功能:如果物质型利益如同推动火车的驱力为行动提供动力,那么体现理念型利益的价值观念却有如扳道夫一样将主导行动的方向。价值观仅起决定行为方向的作用。㉕斯维德勒(Ann Swidler)不同意韦伯这一观点,她认为价值观念并不能对一个人的行动产生最终的直接影响,各种价值观如同贮备在工具箱里的不同工具,只会在人的行动过程中起策略性的辅导作用。㉖显然,韦伯和斯维德勒在肯定价值观与行为相关或是对于行动具有导向作用的同时,亦指出价值观与行为之间的因果关系是或然的而非必然的,并不存在一一对应的关系。㉗中国学者亦发现,价值取向上的一致性并非一定会导致行动者行为的一致性,而价值取向不一致的行动者也可能做出相同行动。比如,一个“重义轻利”的人和一个“重利轻义”的人,价值观不同,但在行动上都可以重“利”;又比如,一个对关系网深恶痛绝的人,但在行动上不一定不搞关系网;再比如,在工作中即使没有赋予某一职业以崇高的价值,并不意味从业者在工作上不进取,人们出于各种目的,包括履行责任、合理获利、遵守规范的目的,也有可能在工作上表现出自强不息和自主担当。㉘㉙

-

在价值观和社会环境的相互影响和作用方面,一直以来就存在双重的解释路径。罗纳德·英格尔哈特(Ronald Inglehart)基于“世界价值观调查”的数据,提出了“社会资源假设”。他认为,社会资源或环境的不同会导致身处其中的个体价值观与行为模式的差异。具体来说,如果个体成长于社会动乱、战争、经济衰退等不安全的社会物质环境中,其价值观就偏向理性主义和物质主义,行为上多半会表现出顺从和崇拜权威等特质;倘若个体的成长期处于安全的社会经济环境,那么价值观更倾向于平均主义、个体主义和后物质主义,而其行为上对多元文化更具接纳性。㉚

社会资源或社会环境差异是如何传导到个体身上的?英格尔哈特等人都认为这一影响是经由“社会化”从集体层面达致个体层面的。㉛社会化的关键期是青少年时期,青少年个体的生存环境和成长经历决定了他或她一生的基本价值观,并且这些价值观会在成年后期保持稳定。曼海姆曾指出,重大社会事件,如战争、新技术的产生、重要的社会经济转型对不同年龄群体的影响具有差异,对处于社会化关键时期(青春期和成年早期)的个体或群体影响最大,而对那些价值观和行为模式相对稳定的人群(如年长一代)影响甚小。㉜这种影响力差异,一方面构成代际差异的基础;另一方面代际更替的结果−年轻一代价值观念逐步取代年长者价值观念−将推动和实现整个社会价值观的转变。显然,依据英格尔哈特有关“年轻与老年群体间在优先价值观上的实质性差异,是由于其成长期具有不同的经历”㉝这一论断,在代际更替的转变过程中,由于年长者成长于物质较为匮乏、生存环境不够完善的时代,他们的优先或稳定的价值观念一般应更倾向于物质主义;年轻人成长于物质较为富足、各项生活保障更为健全的时代,其优先或较为稳定的价值观念则会更倾向于后物质主义。那么中国社会的情况如何?在《改革开放的孩子们:中国新生代与中国发展新时代》一文中,李春玲即大体认同和使用了英格尔哈特的“社会资源假设”和“社会化假设”来解释中国新生代有别于上一代的价值观与行为模式的产生原因。㉞

上述有关个人受到社会环境的影响,或他们的价值观和行为模式的形成是其对自身所处环境的反应之观点,被批评为忽略了个体的主观能动作用,或者说人成为环境被动雕琢的物品。相比而言,阿列克斯·英克尔斯(Alex Inkeles)的“人的现代化”理论,则更强调现代人的价值观及其能动的一面。英格尔斯强调人的现代性是整个社会现代化赖以进行并获得成功的先决条件,同时个人的现代性也应是社会现代化最有价值的目标,而个体可以通过教育、大众媒介和工厂体验等途径获得现代性。在现代社会,年轻一代显然更易于通过上述途径习得现代的价值观念和行为方式,因而相对年长一代具有更高程度的“个人现代性”,也就是说“个人现代性”方面存在明显的代际差异。在上述思想的支配下,英克尔斯还通过跨文化研究概括出了一整套个体现代性的具体特征㉟,这些特征归根到底是人的价值观及其行为的现代表征。

如果进一步讨论代际差异,研究者通常会考察三个效应:世代效应、年龄效应和时期效应。世代效应即研究重大历史事件对某一代人产生的影响;年龄效应考虑个人成长的生命轨迹中的影响因素;而时期效应则为一个阶段性时期的社会变迁对所有世代产生的影响。㊱相比英格尔哈特注重世代效应而言,在微观个体层面上,一些学者更加重视年龄效应,重视人生不同的自我生活经历对其价值观及行为方式的作用。他们认为,人的价值观与行为模式的转变是个体对其生命轨迹的不同阶段进行反思的结果。生活轨迹的改变(例如升职、失业、结婚、移民等),或家庭重大事件的发生,如亲友的离世、社会重大事件的发生等都或多或少提供了自我反思的契机,进而改变了个体的价值观与行为模式。㊲经由个体反思形成的价值观与行为模式,不仅是人们对重大转变的反应,也会发生在日常生命轨迹中,研究发现即使没有遭遇人生重大事件,一个人在生命周期中的某些阶段,个体也会对他自己人生意义进行自觉的反思,由此调整或改变自己的价值观与行为模式。㊳不过,这一解释路径虽然引入了个体视角,却忽视了个体自己没有意识到的价值观与行为模式受社会环境影响的作用机制。其实,“代”的研究中,年龄因素从来无法与世代因素真正分离㊴,因为个体的生命历程与社会变迁是相互嵌入的。由年龄标示的个体生命历程被深深嵌入于历史流淌的时间和个人生命岁月所经历的事件之中,同时也被这些时间和事件所塑造。㊵

不难看出,不论英格尔哈特的立足社会宏观层面的解释,还是英克尔斯的侧重个体微观层面的解释,其中都存有宏观向微观的转承与观照,如英格尔哈特的从社会资源到个体社会化,以及英克尔斯的从个体现代化到生命历程事件的反思。社会与个体因素两相互嵌、互动甚或融合成为价值观与行为模式形成和转变的最直接的双因果路径。其实,中国的新生代从诞生时起,就与最近40年来中国崛起过程中的一系列重大历史事件相伴随。在他们成长的生命历程里,裹挟着高速经济增长、独生子女政策、教育扩张、互联网技术、城市化和全球化等林林总总的变迁事件。对这些事件的反应或反思不同,在形塑新生代本身的代特征的同时,也凸显出他们与前辈群体的代际差异(55);可以说,正是宏观层面的社会结构变迁与新生代的个体生命历程相交织,成就了改革开放以来前所未有的颇具鲜明特色的中国社会的代际群像及其代际秩序。如何真正在社会涵义上理解社会与代、社会与代群体成员之间的伴随性关系?既往的研究究竟忽略了什么?这一切都是下面我们所欲讨论的问题焦点。

-

以往的青年研究大多集中于就青年现象谈青年,或从家庭关系层面探究代际价值观的区别,至多在机制解释上强调社会变迁因素。按此路径所做的研究虽说涉及到青年价值观及其行为的方方面面,但却缺乏鲜明的聚焦性,也忽略了与社会整体变迁相关联的深层价值观的关注。换句话说,零散宽泛,就事论事,忽视理论的关照与提升或已成为青年研究领域的通病。比如,目前较具权威的“世界价值观调查”曾经对数百种价值观展开过测量调查㊶,而我们的相关研究工作却依旧停留在泛泛而谈、浮光掠影;因此,面对当今中国新生代价值观的多元及异质样态,如何在繁多的价值观念和行为模式中抽丝剥茧就成了研究者必须面对的富有挑战性的学术大考。

诚然,对青年群体的人生观和价值观进行全方位的特征描述十分必要,因为他们代表了一个时代的性格,或代表了中国社会的未来。但是,通过对各种现实可见的青年价值观及其表现进行扫描而形成的绝大多数见解,在理论的焦点上仅为形式理论(formal theory)的范畴,而不具有实质理论(substantive theory)的观照意义。亚里士多德早在《形而上学》一书中就曾强调,某一特定事物的实体是由实质和形式两相结合而成的;实质是事物组成的材料,具有潜在性;形式为每一事物的个别特征,表现为现实性。比如,全世界所有的苹果其内在材料(本质)都是果肉;可每一苹果的大小、形状和颜色等则不尽相同,这就显示出苹果的个别特征(形式)。借用亚里士多德的实质与形式理论,康德将这对概念延展到了逻辑认知领域,随后,黑格尔又强调了内容与形式的统一。再往后,我们在“社会科学方法”的研讨中读到了形式理论与实质理论两大焦点的辨析和交织㊷,这是内在本质与外显特征之间的辨析和交织。比如,社会网络研究中的“关系”是实质,网顶、网差和桥连接等则为形式。显然,单一地从既有可见事实归纳出的只是形式理论层次,如果缺乏对所有形式理论的总和做出类似“果肉”“关系”这样的实质理论之提升的话,研究最终只能是一些散落、各抒己见的“个别特征”理论,缺乏本质性聚焦而显得不完备。据此,我们“抽丝剥茧”的目标是找到一个基本能够统辖新生代各种价值观念和行为模式的较为宏观、一般又颇具潜在性的实质理论。

那么,究竟应该选择什么作为这个实质理论?在本文中,我们拟选择“社会秩序理论”(social order theory)的三大经典传统作为实质理论,去统摄有关中国新生代价值观念及其行为模式的聚焦性研究。基本理由包括以下两个方面:其一,在理论上,世间凡人,不论青年还是老年人,都笃定为社会之人即关系中人。而关系的存有及其维系自然会表现为一系列具有前后、高低、亲疏、远近等不同特征的秩序,这一关系秩序亦称社会秩序。在这里,“社会人—关系—秩序”,既是一个可以推理演进的连续统,也是互依共存的“并蒂莲”。换言之,“社会人”的本质是,人会不由自主地加入到某种约定俗成的社会秩序当中;其中,秩序的专横来自人对一整套连接关系的规范价值的自觉遵从,这些内化于心的规范即成为人的价值观念。如此,选择社会秩序理论作为研究新生代人价值观与行为的一个实质理论有其合理性。其二,沿当代中国社会举国上下一再强调的“稳定发展”的思路出发,将青年及代际秩序研究纳入到社会秩序的考量之中具有现实层面的政策基础。十八大以来,习近平总书记多次强调,满足人民生活美好愿望的基础在于社会的安全和稳定,并将社会稳定、国泰民安列为中国共产党治国理政的重要目标。而但凡有关社会稳定、社会治理、社会和谐以及共同体研究等都与秩序研究有着密切的关联。同时,社会秩序向来是社会科学重点关注的议题。社会学直接解释社会秩序的主要传统路径如下(56)。

第一种解释路径是政治视角下的秩序,强调强制性的权力支配关系是社会秩序形成的关键要素。他们或强调既有社会秩序是经由自上而下的约束力而被强制性组织起来的(例如,马克思主义学者);或强调权力与知识结合后会形成无形的日常支配性秩序(例如,福柯的知识权力观)。受马克思主义的影响,许多学者都具体论述过这种统治性的秩序:阿尔都塞(Louis Althusser)关注国家统治功效,认为国家是通过统治精英利用垄断权力或暴力来维护其利益而形成社会秩序的。㊸葛兰西(Antonio Gramsic)提出的文化霸权理论,赞同上层对下层行使至高无上的统治权,但他认为上层的统治权力只有通过赢得下层的许可才能获得,唯有上下层达成共识的思想才可能真正组织起整个国家的社会秩序和社会整合。相比阿尔都塞对“守夜人国家”(night-watchman state)即作为一种依赖于军队、警察和司法系统的压迫工具的强调而言,葛兰西更注重“伦理国家”(ethical state)在赢得公民同意过程中所发挥的教育和形塑的角色。社会稳定时期,正是意识形态的教育和赢得同意的霸权,而不是暴力控制权,在形成社会秩序中起着主导作用。㊹最后,福柯(Michel Foucault)在知识与权力的关联中看到,随科技(知识)进步或发展,知识权力对社会生活世界及其秩序构成了无所不在的支配与干预。《规训与惩罚》一书提出的“知识权力观”,侧重在监狱技术知识的诞生致使权力从肉体折磨转变为无形的规训程式;而《性史》一书则挑明不仅存在起控制作用的规训权力,还存在着具有积极肯定性干预的生物权力,等等。政治秩序视角提示我们,如果将代际关系秩序纳入社会秩序的话语体系,我们需要高度重视新生代在权力关系维度上的价值观和行为模式。研究须包括新生代对国家、政府、职业团体、家庭权威的看法及服从行为。可以从忠诚、信任、认同、依附和责任等概念维度着手,对其生活世界展开细致的相关分析。其中,权威服从关系应囊括主体间的上下级管理与顺服关系,也应涉及与意识形态、知识权威、日常治理相关的赞许考量。

第二种解释路径是社会团结视角下的秩序,强调社会共享的价值观和道德规范是支撑或架设秩序的基础。换言之,社会秩序是普通民众日常生活的社会基础,共同协商、共同治理或共有的传统与习俗、宗教信仰,以及后物质时代“共享经济”所体现的人们对生态型美好生活的向往等等,都会促进社会成员整合成一个秩序共同体。在经典社会学中,文化视阈的社会秩序与迪尔凯姆、帕森斯紧密联系在一起。迪尔凯姆在关于“道德与权力的科学”㊺“职业伦理和公民道德”㊻的系列论述中,一再提到社会是一种道德现象;职业伦理系统可以对经济活动产生一种道德上的控制。假如没有道德约束,“个人欲望本质上是无止境的”,国家的角色“就是号召人民以一种道德的方式去生活”。㊼帕森斯认为,社会和谐需要一种基本价值观的共识,尤其是有关社会建构规则或道德意义的共识。这一“秩序”视角提示:(1)民间传统的以及当下主导并为社会共享的道德规范是影响新生代价值观念和行为模式的重要因素之一;(2)作为当下的青年人群,新生代的价值观和行为模式同社会共享道德规则是否一致、能否形成共识应构成未来研究一个重要考量;(3)中国社会传统的道德规则(如“家国同构”“孝顺”“中庸”“节俭”“仁义”等),改革开放前大公无私的道德话语和改革开放后的国家—社会—市场话语,以及职业团体的规则规范,凡此种种都将构成该视角下被纳入的关键变量。

第三种解释路径是经济互惠视角下的秩序,强调理性人进行互惠平衡交换或契约性合作是达成社会秩序的基石。即社会秩序基于竞争市场中人们有意/无意进行的理性、互惠的利益交换或合作。霍布斯(Thomas Hobbes)的社会契约论认为,理性人通常会将他们本身的自由让渡给第三方(国家或市场),依靠其实现公共秩序,以确保社会契约的稳固。这类让渡或是交换所形成的契约,提供了一个在市场中的竞争关系,由于竞争双方或多或少存在彼此的共同利益,因而一定存在最低限度的社会合作。㊽而帕森斯主义提供的互惠理论的另一视角认为,社会秩序的出现并非完全取决于人们精心设计的、有意且无穷尽的纯物质利益交换,它通常也取决于人们无意识的职责和义务。如果没有相互间约定俗成的承担责任—义务的联系,如代际间的责任感,社会就无所谓秩序,本身亦不复存在。㊾比较来看,以霍布斯为代表的有意识的让渡理论,注重利益(money)算计而形成的契约秩序;而归属在帕森斯主义文化理想中的互惠视角,则侧重无意识交换中由一套约定俗成的责任与义务达成的契约秩序。两种不同的紧紧围绕契约秩序展开的理论对我们的启示是,在社会秩序的框架下,研讨新生代价值观和行为方式时,除了关心青年的权威服从、他们与社会共享价值观的契合程度之外,还应该考察:(1)涉及经济利益、金钱价值、地位荣誉的相关价值观和行为模式。在这方面与新生代最为相关的是他们怎样消费以及工作赋予他们的意义−即在挣钱(工作)与花钱(消费)的两维中考察若干议题;(2)集体共同利益的让渡或利他合作精神与行为;(3)责任和义务及由此而生的“厚”情感㊿等这类属于代际间精神层面的互惠交往。

从三种理论解释中剥离出的这三大块领域,聚焦维度可清晰地简括为:政治视角−权力支配;社会团结视角−(共享)道德规范;经济视角−(互惠)物质利益。尽管这依旧无法穷尽新生代所有可能的价值观和行为模式,但将社会科学聚焦社会秩序的三大理论传统纳入我们的考量,可以在理论和实践(操作)意义上深入并提升目前中国青年研究及与其相关的代际关系研究。反之,将代际关系秩序纳入到更为宏大且重要的社会秩序层面,对解决现实的社会矛盾、维护社会稳定亦有现实意义。采取如此学术立场的理由在于:(1)代际关系抑或青年本身−无论是“社会代”还是生物学的“亲子代”−的好坏、代际传递是否顺畅直接反映一个社会是无序还是有序,代际关系与社会秩序间的紧密联系是不言而喻的;(2)一些青年体现的亚文化,仅为他们生命历程的某一年龄阶段所特有的现象,随年龄的增长会自然消失(如,追星粉丝族、沉溺网络游戏等)。这些与世代效应、时期效应无关,也属于基本无碍于整个社会秩序的亚文化特征。因此,这方面的研究在理论层次上仍局限于形式理论,而不具有宏观社会科学的实质理论意义。但是,如果能用社会秩序理论去对接新生代价值观与行为研究,就可能使原本零散而无法归类的新生代价值观念与行为方式的研究统辖在或聚焦于“社会秩序”的主轴之下;并通过将“秩序”成为本质来整合或提升现有研究的理论高度。

-

一如青年研究不能缺少代际社会学的视角,举凡涉及青年价值观和行为模式的研究,文化社会学同样具有连城之价。一方面诸多青年现象本身就是一个群体亚文化现象,另一方面价值观和行为模式更是广义的文化之题中的应有之义。进一步,如果结构解释常常涉及因果规律的解释,那么文化社会学注重意义和过程的揭示与诠释。具体到新生代价值观念与行为模式的关系解释,我们则可以将文化社会学的诠释立场理解为:对行为模式的意义揭示,就等于昭明该行为模式背后所潜藏的价值观念;或者说,一种行为模式常常是其内在价值观念的外在表征。在过往的分析中,研究者大都秉持这样的前提假设:“人们内在的价值观念,决定或左右了其外在的行为表现”;文化社会学的意义诠释视角,则会在援用这一假设前提之下指出:行为背后的意义往往就是人内心潜藏的价值观念。由此,诸多文化论述其实早已从实践角度提供了多种分析视角和路径(51),以展示价值—行为之间的动态的因果互构关系。由易于捕获的客观外显行为表现去发现内在的价值观念,看似是一种便捷可行而具科学性的研究主张,但一直以来这一研究路径还是在不同程度上为既有的研究所忽视,或即使存在某些默认(比如,世界价值观调查的不少题器就是用行为来表征内在价值观),研究者也多半没有意识到或没有挑明其间恰恰具有文化社会学的学理依据。此外,在社会秩序理论导引出的社会团结解释中,我们将共享道德规范作为对比参照的想法同样是一种文化的援引。也就是,将现有新生代价值观和行为模式同整个社会共享的深层价值观及道德规范作比较分析。由此凸显青年与整个社会主流的异同,有利于为建构和谐社会做出某些切实可行的政策性建议。

比较而言,可能更重要的是,在下文中我们拟引入“文化结构”这一中间变量,由此重构“社会变迁导致价值观和行为模式嬗变”的因果解释框架。

-

什么是文化结构?文化结构“是指社会结构的内在力量。那些潜藏的可以在无意识状态下指挥行动者行动的一整套内在(内心)的意义符码”。(52)具体可理解为:(1)通俗地说,文化结构就是一套类似“好的、坏的”“漂亮的、丑陋的”“真的、假的”等支配判断和行动的二元符码。它们是我们自幼习得的一套形容词,一套业已学会后无需一遍遍再学、再思考便能无形指挥行动的判断标准。在这层意义上它们等同于行动背后的潜在价值观念或看待事物的根本态度。(2)深里去想,不同体制下的国家和社会,其内嵌于社会结构的力量显然与各自不同的执政理念、意识形态以及社会深层价值观等密切相关。文化结构虽然不是简单的二元符码,但却一定是在二元符码基础上发展出的多元话语体系。这种由意义符码组成的话语体系不仅各个民族—国家存在差异(即我们所说的文化差异),而且同一国家或民族在其发展的不同阶段也迥然不同。(3)由字面意思解读,文化结构也有文化本身即为结构之涵义。一如费孝通提出的乡土社会的“差序格局”概念一样,意识形态、价值观念同样是一种层化的存在。比如,社会也好,群体抑或个体也好,都会依重要性或内化程度的差异,将价值观区分为深层价值观、一般价值观、边缘价值观等层级,类似于“差序格局”之结构。一般来说,社会深层价值观念是那些渗透于心的不易变化或不愿改变的观念,如“续香火”的传统价值理念就一直是中国乡间根深蒂固的深层价值观,1980年代实施“一孩”政策后的很多年里,民间的变通策略可谓花样繁多。相对而言,一般或边缘价值观则可能随时在“为我所用”的环境下加以改变。(4)就此而言,导致代际差异和代际冲突的根源,应该归结于代际间深层价值观及行为模式上的差异。换言之,代际区分的根源是深层价值观上的差异,而各代深层价值观的源头多半来自他们成长期所处的社会环境,以及与环境相契合的主流意识形态语境。事实上,正是外在于人的意识形态语境培养塑造了一代人内在的深层价值观念。因而,文化结构其实包含两部分内容:一是“由外向内”(outside in)的由符码、话语和制度组成的社会意识形态语境(context),它们是人们内在价值观形成与改变的源头;另一是“由内向外”(inside out)支配人行动的价值观、理想抑或信仰。(53)大多数研究更多关注后者,也就是说研究者常常看到了价值观对外在行为的支配作用;但往往忽略前者为后者的原因,即忽略社会意识形态语境对于价值观的影响。重视前者与后者之间的因果路径将构成本文的一个重要立论。

换言之,我们认为现有理论看到的社会变迁(社会历史事件)引发青年价值观和社会行为塑造及转变的因果机制解释,忽略了社会结构变迁如何传导到微观个体的中间性动员、学习或接受过程;这一传导过程完全可用“文化结构”概念去界说。如前所述,通过阐释文化结构的意涵及要点,我们在文化结构的潜在性中,意识到外显的社会现象或行动是受价值观影响的;在文化结构的阶段性特征中,触摸人的价值观及其行为模式会随不同阶段的文化结构而呈现变化;而在文化结构的内核剥离中,推及到深层价值观的差异才是代际差异之根本的同时,注意到“由外向内”的整体性社会意识形态语境对个体或群体深层价值观念的形塑,最终引发出“由内向外”的亦即深层价值观对行为现象的支配。

如此,由文化结构的潜在性、阶段性推及深层价值,再由深层价值的渊源追溯到不同制度环境的社会意识形态语境之后,聚焦当下的中国社会就容易发现,新生代的价值观念和行为模式无论具体形态如何,都必然受到社会变迁过程中的传统文化、社会主义革命/建设文化以及改革开放以来的社会主义市场文化这三套互有关联但又各富特色的话语体系影响。这三套话语体系对应于中国社会的不同历史发展阶段:传统本土话语对应近代之前较为简单的农耕社会;社会主义革命和建设话语创设于新中国成立前后;市场话语则与1978年后开启的改革开放相呼应。但在传承与创新、传统与现代的交织中,这三套话语体系作为“由外向内”的文化结构自然会共存于当下的中国社会,并支配和影响着今天每一位置身其中的中国人及其价值观和行为模式。

如果从“社会代”意义上说,那么在世代效应、年龄效应的影响下,这三套共存于当下的话语体系(也称意识形态语境或文化结构)对接受者来讲存在着时期效应的区别。即老生代(新中国成立前出生的一代)、中生代和新生代分别对三套不同话语体系的接受程度是不一样的。换句话说,老生代、中生代和新生代的差异说到底是各自所持或秉承的话语体系之区别;具体又表现为各代人执守的深层价值观和行为模式的差异。我们相信,对这些构成中国社会“文化结构”的深层话语进行代的甄别并对它们的占比差异进行分析,就能够在揭示新生代价值观和行为模式的渊源方向上,为相关议题的机制解释提供新的视角和新的发现。显而易见,形成这三套文化结构迭代而生的动力来自1949年后社会经济技术结构的迅疾变迁;但是,一旦社会经济技术结构的变迁催生出较为稳定的“文化结构”后,作为主导社会话语体系的“文化结构”就成了孕育社会大众的价值观和行为模式的直接源泉,这是一个“从社会话语到个体/群体理念”的自上而下动员、自下而上的接受与选择的过程。现有的结构解释比较热衷结构变迁引起价值观变化的两端点解释,但却忽略了其间整体社会的“文化结构”的形成,也没有看到其间确实存在着的文化传导过程:

经济技术结构变迁—(社会)“文化结构”形成和变迁—(个体/群体)价值观及其行为模式变动

在这条解释链上,我们突出强调了由历史变迁的传递而形成的能够支配和统治整个社会思想走向的“文化结构”,当下中国社会,它包括了前述三套形成于不同时期的话语体系。个体或群体在接受这些文化结构话语符码方面的取舍(认同)及程度的不同,自然会表现为不同代群体及其成员的差异。其中还需要指出的是,在新时代以顶层设计为主导的社会治理环境下,这样一种“文化结构”的传导过程似乎更容易实现,因为强国家动员的力量从来对社会治理都行之有效。新生代虽然出生于市场话语体系占主导的改革开放年代,但在他们的社会化过程中一直受到父辈及祖辈的教导、学校和国家意识形态的灌输。因此,他们的价值观和行为模式基本上不会与中国社会共享的三套“文化结构”相脱离。比如,新冠肺炎疫情前由互联网刮起的“佛系青年”风,从表面上看是90后新生代具有了与“共享”“轻奢”“随遇而安”相结合的传统儒家文化的价值观及其行为特征,但他们对小黄车、民宿、闲鱼、顺风车等共享经济的热衷,却或多或少是带有崇尚社会主义集体话语元素的特征;而在他们对优衣库、无印良品等体现轻奢消费的追捧中,同样也有体现个性的市场导向的价值元素。

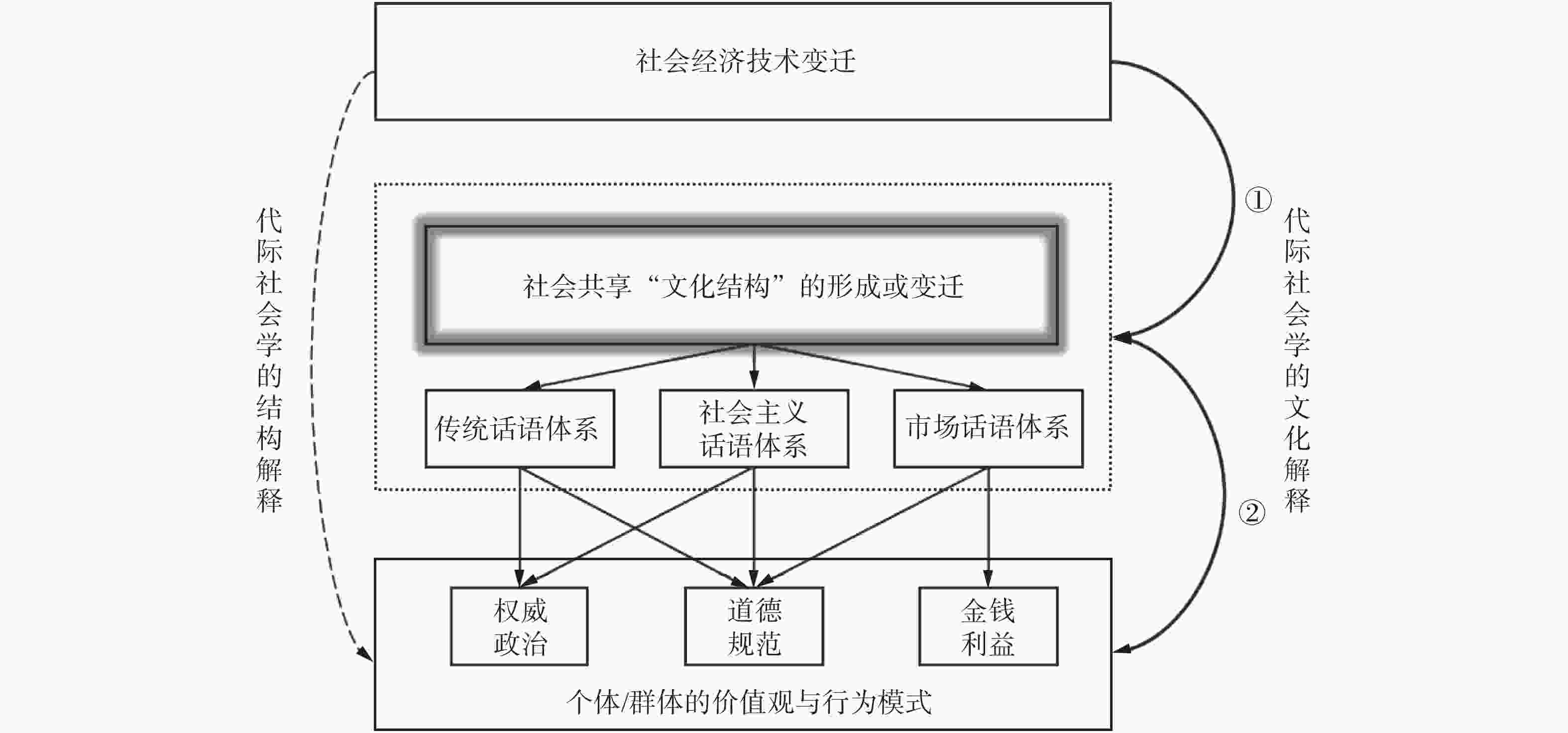

结合既有文献,加入由“社会秩序理论”剥离出的三维度的价值与行为取向,再纳入由“文化结构”概念推演出的现时并存的三套话语体系,我们最终能够建立图1所示的理论解释路径。

图1对比了代际社会学的结构解释与文化解释两种不同路径。如图左虚线部分所示,在结构解释路径看来,社会经济技术变迁直接导致了新生代价值观与行为模式的形成和变动;而如图右实线部分所示,文化解释路径则认为,社会变迁首先引发的是社会共享的“文化结构”的建构,此后文化结构中的话语符码通过被动员和被选择,才最终作用于新生代的价值观念和行为模式。显然,将文化机制放在重要的中介位置而提出的“文化结构”解释模型,对解析新生代价值观与行为模式背后的深层原因更富现实支配性。我们强调文化的中介因果路径,首先是因为文化解释在代际社会学结构理论中长期被忽视;这不仅忽略了社会共享价值观、道德意识或意识形态向年轻一代的传输过程,也忽略了青年群体自身对自上而下的主导文化的选择接受过程。当然,作为一项富有挑战性和探索性的研究,本思路的提出只是研究工作的第一步,在未来的研究中我们将借用定性的田野调查以及借用网络大数据的词频和归类分析,沿此思路开辟不同于以往的多元解释路径。其中,文化结构的导向性作用将成为解读人类价值观和行为方式形成和变化的实用性理论工具。

-

在前文中,我们指出了现有的青年价值观及行为模式研究中存在的两大疏失:其一,既有研究缺乏聚焦性的实质理论。为此,本文将代际秩序纳入社会秩序的考量中,具体说我们从权力遵从、规范共享和利益契约三大经典的社会秩序理论出发,观照相对零散的青年及代际关系研究。其中,“秩序”作为本质要素,突破了原本对青年亚文化群体的研究囿于中观或微观层面的局限。这一提升所弥补的“忽略”,在图1中显示为“新生代价值观念和行为模式”研究的三个未来考察方向,目标是把林林总总的青年价值观及行为模式研究收窄到与社会整体相关的维度上,在因果链条上,它们处在“果”的位置。其二,既有研究在因果机制解释方面,忽略了“文化结构”对社会成员个体或群体价值观和行为模式的传导和塑造。因此,在常规的宏观经济结构变迁引发微观个体价值观形成或变动的共识性理解中,本文借助文化社会学理论工具,增加了“文化结构”这一中介传导维度,以完善既有的因果解释路径。该理论模型,尽管尚未有实证资料的支持,但大致形成了下述富有想象又不失操作性的思考。

在本文中,通过明确文化结构的概念,我们将其区分为“由外向内”(社会意识形态话语体系)和“由内向外”(个体或群体的主观价值观念)的两大路径,并认为当下中国社会共存着三种“由外向内”的意识形态话语体系:传统文化、社会主义文化和市场文化;不同代群体的价值观差异,本质反映的是不同代对三套社会意识形态话语的接受程度或内化程度之差异。那么,未来的实证研究如何获取这两大不同路径的“文化结构”?对此,在具体的研究方法上是有差别的。“由内向外”路径所指的价值观(内)和行为模式(外)的资料或数据,可以用问卷调查或质性访谈等常用方法获取;而“由外向内”路径所指的社会意识形态话语(外)的资料则可以通过传统的文献法进行二手资料分析(如政策文本、核心报刊文献及教科书等),或通过新兴的机器学习、数据挖掘分析技术,对电子(网络)文本(如微博、google书籍数据库、百度热点词频等)进行话语数据的采集。这种方法涉及到不同话语资料的“关键词”捕获,涉及到三种影响价值观形成与变动的社会意识形态话语体系的具体概念的定义和操作。

在这里,传统文化话语体系主要指中华民族在几千年的发展过程中积淀下来的儒家伦理思想。不管承认与否、知悉与否,都改变不了儒家长期作为中国主流意识形态思想的存在,也改变不了它作为中华文化基因至今仍在影响着中国人的价值观及其行为模式的现实。其中包括以血缘家族本位为“五伦”的人际关系或社会伦理规范,以宗法制度及上下尊卑为“礼”的社会秩序,以天下大同为和谐精神的价值目标等。社会主义话语体系意指在新民主主义革命和社会主义革命与建设时期所形成的以马克思主义理论传统为标尺的、具有鲜明的集体主义取向的社会意识形态。就其与夺取政权的革命时代以及计划经济或再分配时代相联系的主导方面而言,它是“一种以国家为载体实现经济平等价值的平均主义”(54)的意识形态思想体系。包括均贫富、个体服从或依附组织、国家与集体本位等的平均主义思想。20世纪80年代后,在社会主义话语体系中,加入了诸多打破平均主义的市场经济话语以及全球化背景下的治国理政话语。由此形成的市场话语体系则与改革开放、进入WTO或经济全球化息息相关,它包括对实践观、经济利益取向的发展观、市场竞争技能以及中国特色社会主义市场经济等相关话语的强调。由于本研究锁定在已经成年的新生代,我们认为,正是这三类“文化结构”(外在话语)的共存对他们成长期的价值观及行为模式起到了重要影响。改革开放后出生的新生代,尽管是在市场话语体系的直接熏陶中长大,但他们的关键社会化过程不免会受到其父辈和家庭经历过的社会主义话语体系的哺育,同时长期作为中华民族“根文化”的儒家伦理环境也或多或少会在其间发挥作用。

如果说科技变革是推动现代化进程的驱动力的话,文化价值观念的现代化则是一个民族最深层次的现代化;而青年(新生代)人的价值观及行为模式的形成或走向关乎我们民族的未来。作为中介导向的文化结构被置于宏观社会变迁与微观个体价值观/行为方式之间,显然在提升文化重要性的同时,也能够为因果机制解释开启不同路径。不过,本文提供的文化结构和社会机制仅存在表面上的相似性。换言之,我们更倾向于将文化结构看作为“过程”而非“机制”;或者即便被当作“机制”,也是一种生成性社会机制;因为它是在新生代价值观和行为模式的形成过程中发挥其功能的。一言以蔽之,社会意识形态话语(文化结构)是通过一系列动员、学习过程,才内化为个体/群体的价值观而支配外部行动的。

新生代价值观和行为模式研究的新路径

- 网络出版日期: 2021-10-20

摘要: 通过聚焦新生代价值观念及其行为模式的研究,为理解文化结构如何产生价值观念和行为模式提供一个框架。既有研究存在两点疏失:其一,既有新生代价值观和行为模式研究缺乏聚焦性实质理论。为此,文章将代际秩序纳入社会秩序的考量中,试图从权力遵从、规范共享和利益契约三大经典社会秩序理论出发,观照现有较为零散的青年及代际关系研究。其中,“秩序”作为本质要素,突破了原本仅对青年亚群体的研究囿于中观或微观层面的局限。其二,既有研究在因果机制解释方面,忽略了“文化结构”对社会成员个体或群体价值观及行为模式的传导和塑造。因此,有必要在常规的宏观经济结构变迁引发微观个体价值观形成抑或变动的共识性理解中,借助文化社会学理论工具,增加“文化结构”这一中介传导维度,以完善既有的因果解释路径。并将中国社会的文化结构具体操作化为传统话语体系、社会主义话语体系和市场话语体系的并存。关注这一文化结构的中介作用,对理解中国新生代价值观及行为模式的形成至关重要。

English Abstract

New Paths in the Study of Emerging Generation Values and Behavior Patterns

- Available Online: 2021-10-20

Abstract: This paper casts its foci on values and behavioral patterns of the new and young generation, aiming to build a theoretical framework for understanding the influence of cultural structures on them. In specific, this paper first unearthes two neglects in previous studies. First, focal theories have been neglected in previous attempts to investigate values and behavioral patterns of the young generation. This paper tries to incorporate the concept of “intergenerational order” into “social order.” In so doing, three classical theories of social order (i.e., power obedience, norm sharing, and interest contract) can provide lenses to integrating scattered studies on youth culture and intergenerational relations. By serving as the main element in the theoretical framework proposed in this paper, social order elevates youth studies from the micro- and meso-level to the macro-level. Second, previous studies have neglected the role of “cultural structures” when unravelling the formation of values and behavioral patterns. Therefore, this paper borrows theoretical tools from cultural sociology to interpret how the macro social structure transforms individual cognition and actions. In China, the social structure is represented by the special cultural structure where the discourse systems of tradition, of socialism, and of markets coexist. This “cultural turn” expands the scope of studies on values and behavioral patterns of the young generation.