-

2008年金融危机爆发以来,全球经济增长大幅下降,随后以中国为代表的新兴市场国家启动国内基础设施建设,从经济危机中率先实现反弹。发达国家在危机之后纷纷实施量化宽松的货币政策,迅速抑制金融危机对实体经济的溢出。受中国等新兴市场国家财政扩张和需求扩张的外溢影响,以及发达国家短期货币政策的支持,全球经济短暂复苏,2017年走到顶峰再次回落。金融危机已经显示全球实体经济运行的非均衡是不可持续的,很多全球层面、区域层面和国家层面的结构性矛盾继续深化,孕育着民粹主义泛滥和逆全球化势力的兴起,地缘政治趋于紧张,全球治理组织如WTO功能处于实质性瘫痪状态,中美这两大全球主要经济体贸易摩擦从不断升级到暂时妥协,英国脱欧终成现实,中国经济这个全球经济增长的引擎,也囿于国内结构性矛盾而出现增长速度下降,全球化造成的经济“大收敛”已经接近尾声,并进入了结构上的再平衡过程,但是,这个结构转型与平衡的道路充满崎岖,未来全球经济增长会如何变化,其内在动力如何重构,是我们必须思考的大问题。

传统逻辑认为,经济的结构性问题一般要从供给侧和需求侧中寻找,对全球经济增长的解构来源于对各类供需要素进行动态的理解和前瞻思考。事实上,出于地缘政治等历史原因,多轮全球化形成的贸易格局和货币金融体系无法与一国内的市场结构和价格机制进行简单类比,全球经济分析不能因循所谓封闭经济体的理论范式。我们认为,只有从供给侧结构、需求侧结构和国际贸易与金融结构三条主线出发,理清上述结构性变革的逻辑框架,发现瓶颈、研判前景,才能不惑于当前的种种迷思,洞悉全球经济增长的长期演变趋势,并据此对全球政策取向和调控效果进行判断。

-

所谓日本化趋势,尽管不同学者定义有所不同,但是佩塞克①和伊藤②等学者揭示了这一趋势的某些相同特征事实:长时间的经济增长停滞、通货紧缩、名义利率等于零。经济增长的这三个特性内在联系,相伴相随,使经济陷入一个相对稳定的均衡:当经济中的总供给长期高于总需求时,增长低于潜在产出水平,经济在寻找新的供求动态平衡时,通货紧缩压力显现。对此政府作出的反应是,推行低利率的货币政策,但是货币政策操作杆在零利率下限附近失灵,实际利率长期为正,投资需求受到抑制,经济滑向经济疲软与通货紧缩的循环旋涡。1992−2012年二十年,日本经济深陷停滞泥潭,日本的名义GDP在二十年间仅增长了1.4万亿日元,年均经济增速为0.15%,远低于同期主流发达国家的平均增长率。名义GDP的低增长不仅来自实际GDP的失速,还反映了韧性化的低通胀环境,1998−2012年日本供需差距继续走阔,形成了持续的通货紧缩局面。面对总需求的持续低迷,日本政府试图用宽松的货币政策刺激经济。1990年代是日本政策利率下调的肇基之年,拉开货币政策刺激的序幕,1998年发生的银行危机更是直接让政策利率触及零利率下限。2001年以来,脱离了结构性改革的主轴,量化宽松和财政扩张的双轮驱动仍然难以驶出低增长、低通胀、低利率的困境。有关分析指出,日本“失去的二十年”根源于1985−1990年生成并爆发的资产价格泡沫,政府政策对突然出现的金融系统破坏反应滞后,日本式萧条似乎被认为是一种特殊现象。但是随着2008年金融危机后全球经济复苏陷入踟蹰,日本经济的困境却慢慢展示出普遍性,全球主要发达国家的经济开始进入日本化(Japanization)状态,也有学者用“长期停滞”(Secular Stagnation)一词描述这一类带有普遍性的经济增长低速徘徊与停滞的状态。

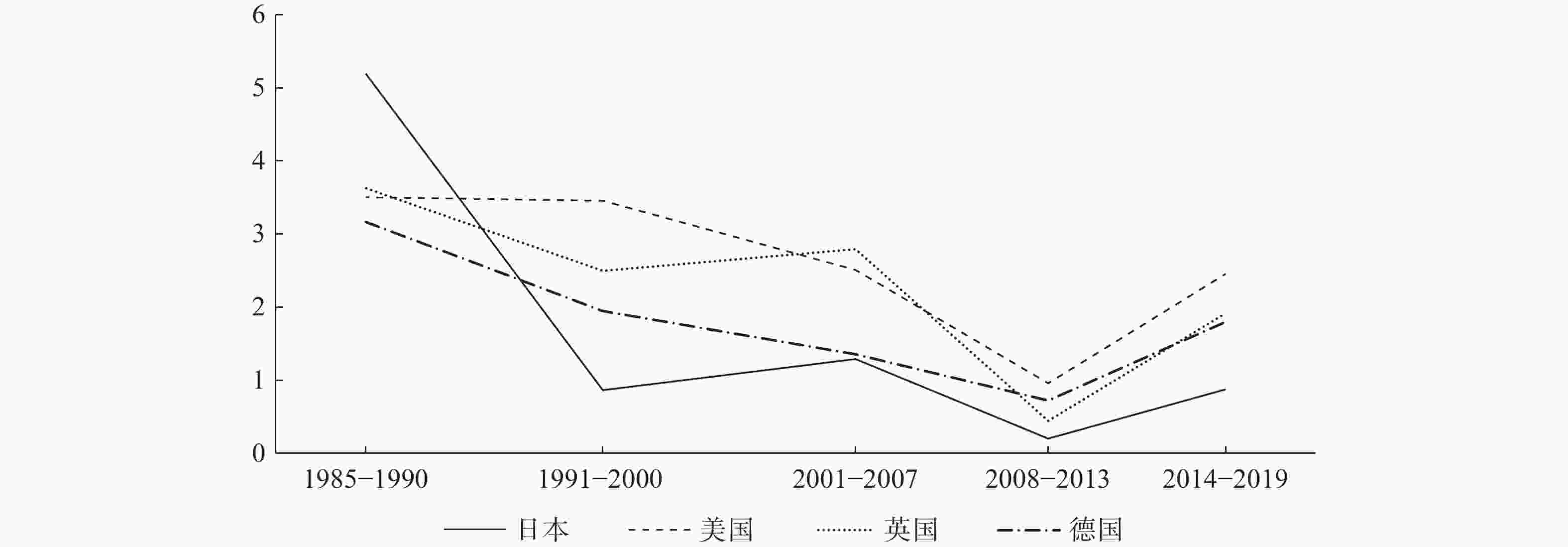

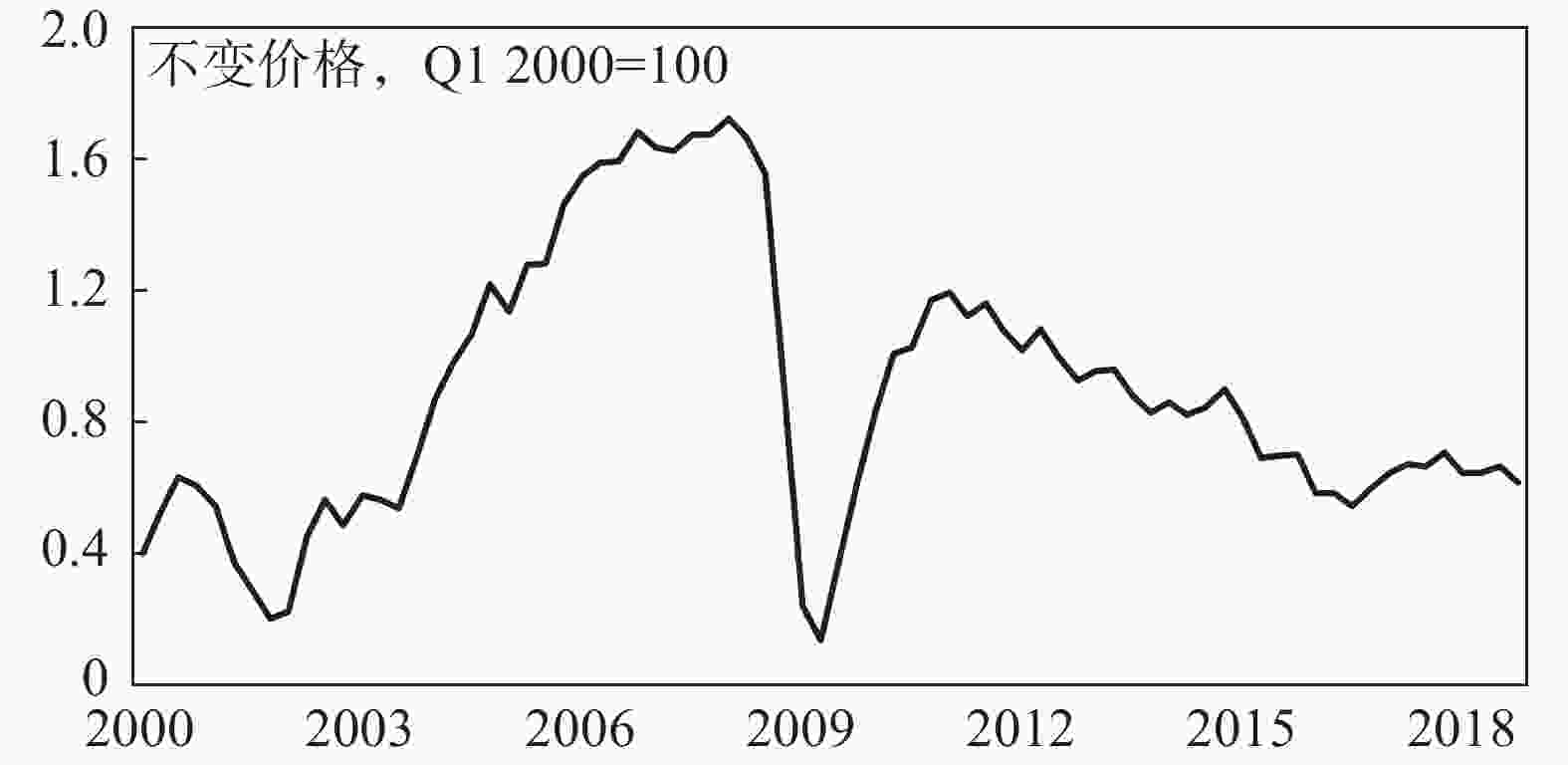

“日本化”正在成为全球主要发达国家的梦魇。主要发达国家1980年代后期的平均增速超过3%,日本以超5%的增速一枝独秀,但这些国家在1990年代到2008年金融危机前都经历了不同程度的下降,平均增速普遍位于1%−3%的区间,金融危机之后发达经济体的增长更加低迷,仅有1%左右的增长(图1)。

通胀水平方面,德国和日本在90年代有相同的通胀率,但是随后德国保持在2%左右,其他发达经济体的通胀都有下滑,总体水平不超过3%。而日本的通胀率低于其他经济体2%左右,在21世纪初出现长期的通货紧缩(图2)。

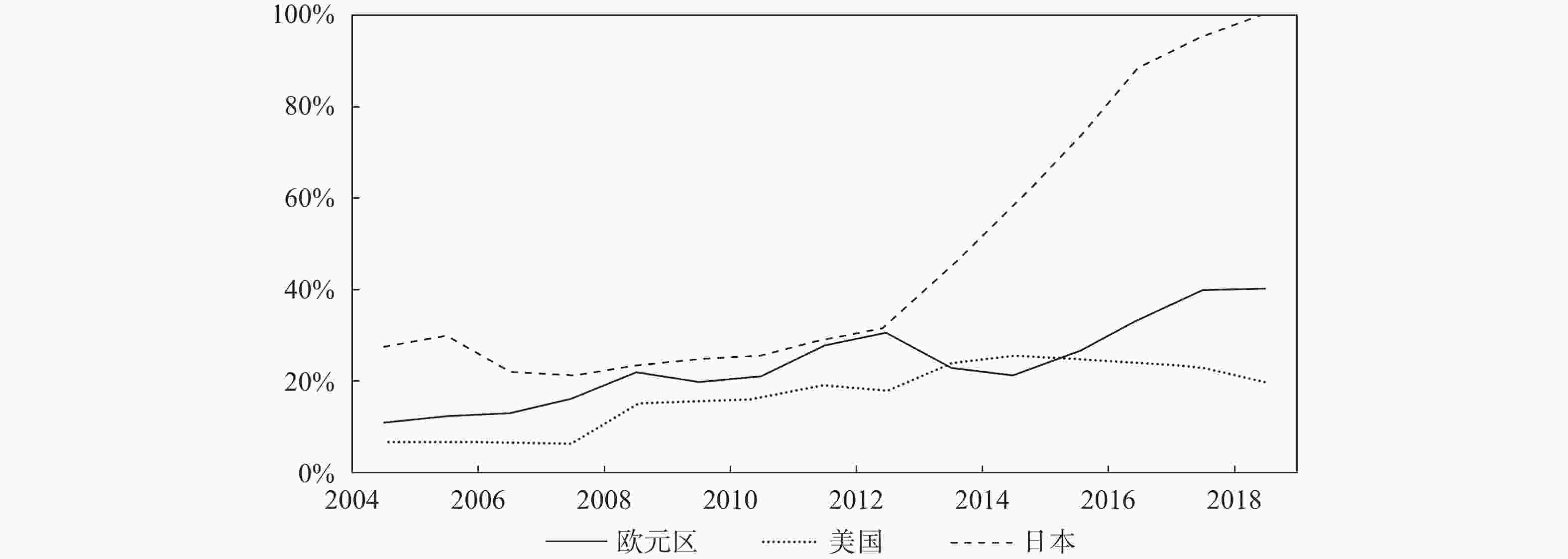

经济增速低迷与极其低下的利率相伴是日本化最为关键的构成要素,它意味着常规货币宽松政策已无力应对总需求的持续萎缩。过去四十年,全球发达国家中政策利率的下滑是显著的,政府主导的政策利率都走出了向零收敛的趋势。日本在1999年施行零利率政策(ZIRP)后,除了少数时期回归正数,政策利率保持为零持续至今。其他发达经济体利率下降主要是对长期低通胀的政策反应,为了2008年金融危机后的经济衰退,政策利率也触及零利率下限,并开始实行大规模量化宽松(QE)的货币政策(图3)。

尽管名义利率极低,但是凭借仅存的低通货膨胀率,发达经济体仍然可以实现负的实际利率,刺激投资的增长。但是在日本,由于长期的通货紧缩,较少出现负利率情况,则失去了这最后一根刺激投资的救命稻草。

金融危机后十年,全球化红利逐渐褪去,中国增量消失,全球经济周期性探底,“日本化”带来的低增长、低通胀、低利率对全球经济带来的困扰已经初显端倪,是我们对全球经济增长特点的一个基本判断。

-

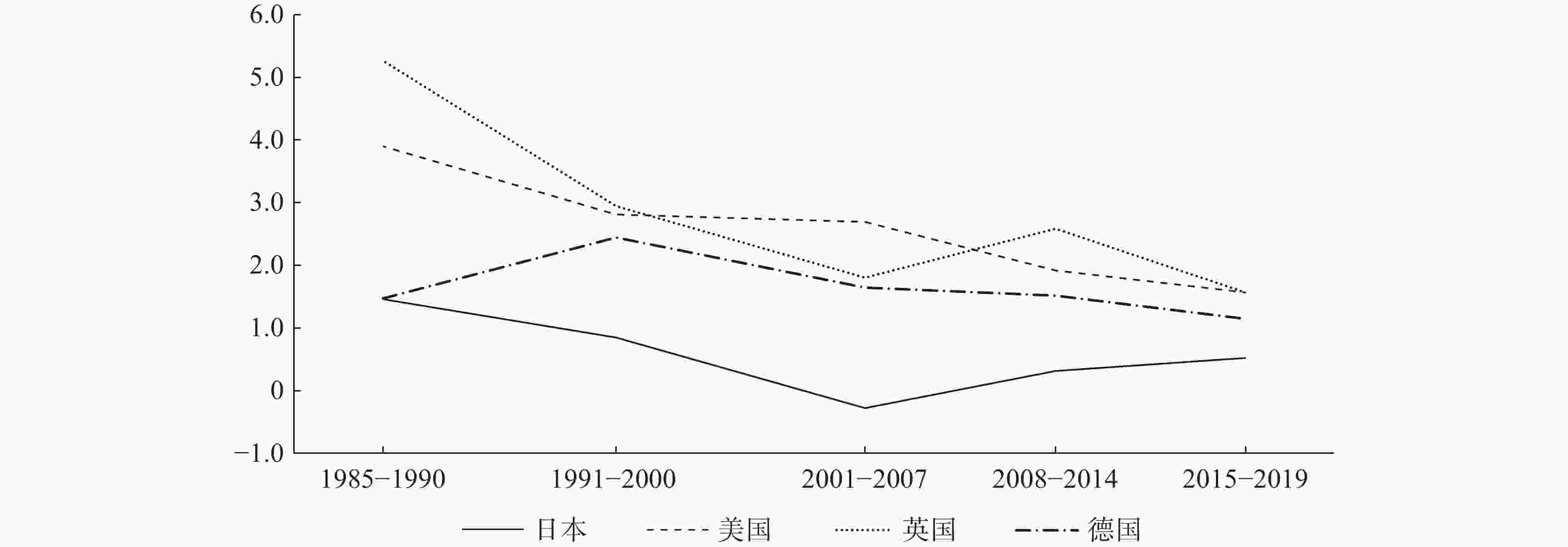

1990年代的日本经济困境的直接原因,似乎是泡沫资产破灭之后,金融部门的信贷紧缩所致,是宏观经济政策的失误。但是,林文夫与普雷斯科特③从统计数据出发,推翻了这个论断,他们的增长模型校准则把根本原因指向了全要素生产率(TFP)的大幅下降,是结构性原因所致。事实上,房地产泡沫破裂后日本政府在产业政策和金融支持两个层面对僵尸企业进行了补助,高效率的边际竞争者被排除在市场之外,降低了经济的新陈代谢,直接导致1990年代日本的平均TFP增长从3.8%下降到了0.3%。同样的推理也适用于当前西方主要发达国家的经济。在过去二十多年里,TFP下降是拖累欧美经济体增长乏力的主要因素。对美国来说,第三次技术革命推动下的TFP增长在2004年后大幅下滑,除了2010年的短暂回升,平均水平都在1%以下。而同期欧洲主要发达国家的TFP增长率也经历了科技革命推动后的阻尼下降,欧债危机更是引发了这些国家的TFP的进一步下探(图4)。

全要素生产率来源于经济中生产部门的生产技术升级、管理模式改进、企业结构优化、规模效应的发挥,在增长理论中几乎是技术进步的代名词。许多研究认为,美国2004年后TFP增长率的大幅下滑反映了技术进步对经济的贡献率逐步下滑。④但是从增长核算(growth accounting)的角度来看,TFP增长率是产出增长率扣除各投入要素增长率后的剩余,也被称为索洛残差,是包含了一切可观测投入之外那些不可观测的要素贡献,与营商环境、制度创造等等结构性因素密不可分。⑤正是因为影响因素的广泛性,关于全球主要发达国家TFP增长趋势性减缓的具体原因争议犹存,但不可否认的是经济活力的重要度量指标:经济中的创造性破坏,初创公司的成立、年轻企业的成长对资源的有效配置和TFP增长都具有重要意义。大量研究提供了经济活力衰退会对美国TFP增长造成制约的直接证据。⑥

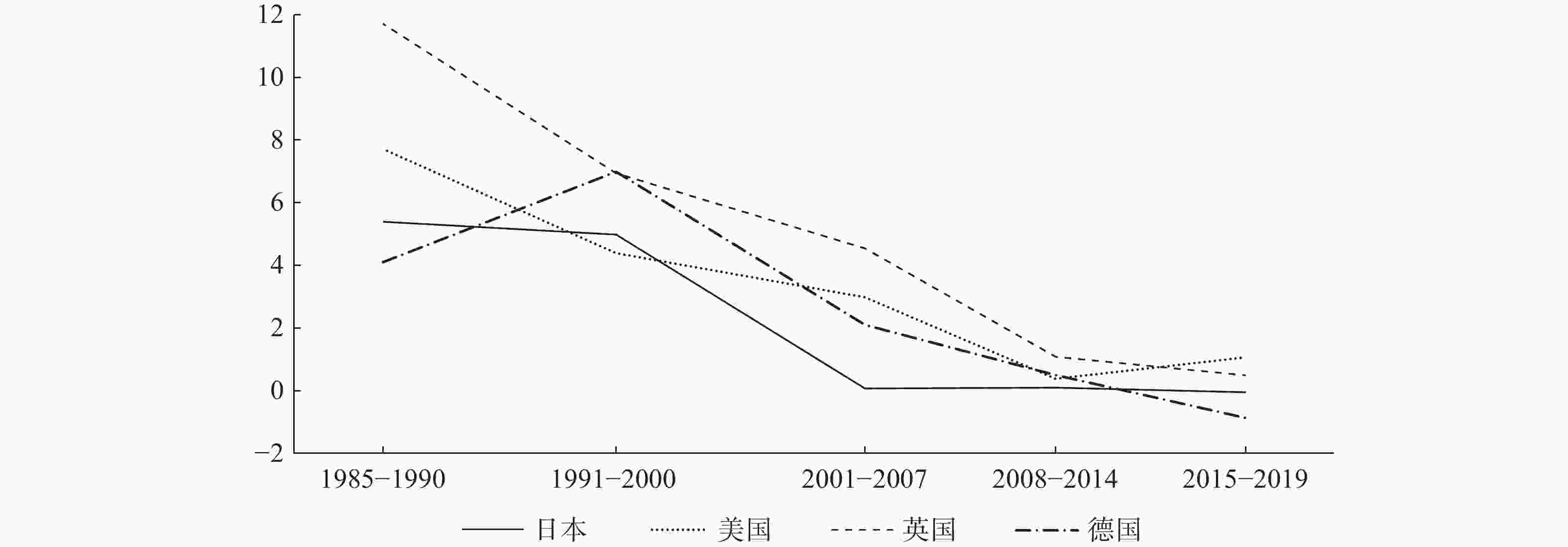

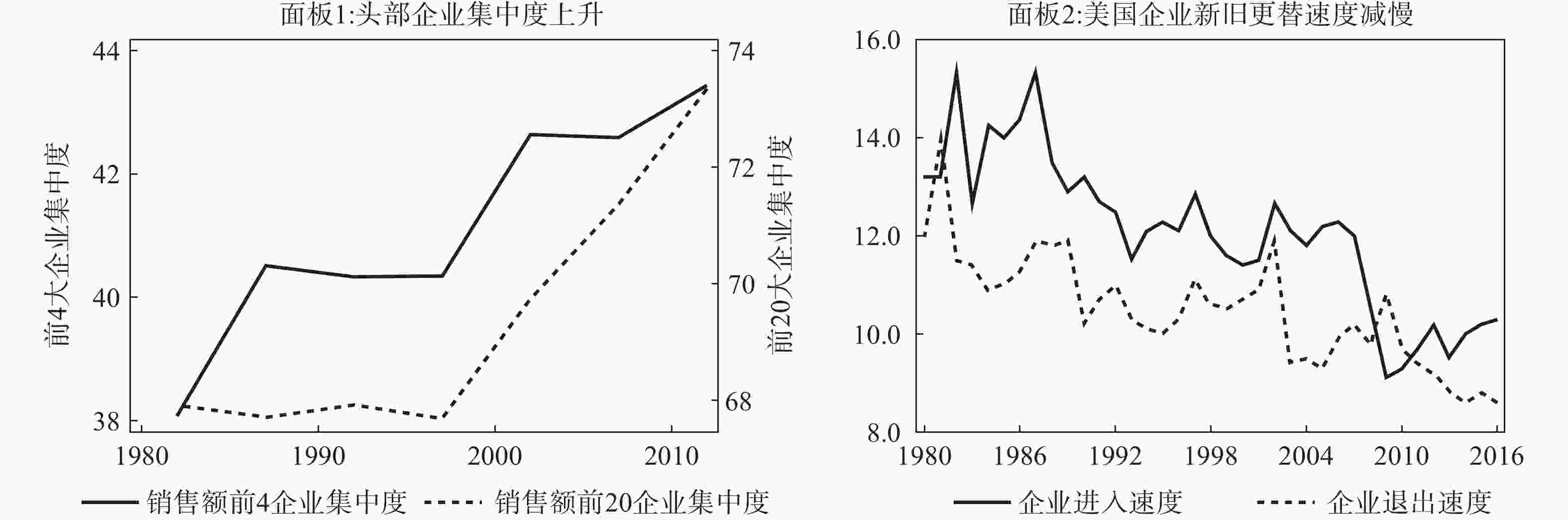

事实上,技术创新路径与经济活力演进是紧密相关的。经济活力的下降很大程度可以归因于知识经济时代的产业组织特点,它的背后是知识在企业间的扩散程度下降。以美国为例,大企业持有专利数自20世纪80年代起逐年上升,目前,前1%的公司注册了市场接近50%的新专利,占据专利转让50%的成交份额。通过不断建立和扩大“专利网”阻止中小企业占领市场份额已经成为大企业专利使用的首要逻辑。现代生产对技术、知识甚至数据的依赖日益重要,知识在企业间的扩散能力不断下降,技术进步对全社会的生产边界的推动力难以充分释放。美国前沿企业与落后企业的生产率差异正在扩大⑦,这个差异在数字技术密集程度越高的部门越明显。⑧与此同时,大量实证研究发现美国的经济活力自20世纪80年代起就开始下降,2000年之后的下降速度更是明显加速。在此时间窗口内,美国以行业销售额靠前的企业来衡量的市场集中度HHI指数稳步上扬(图5-1),新企业的进入率从13%下降到9%(图5-2),伴随而来的是平均成本加价(markup)从20%到50%的提升⑨,侧面反映了市场垄断势力的持续增强。

数字经济的规模效应日益明显,头部企业优势占尽已成定局,经济活力下降看似不缺解法,然而以反垄断为核心的结构改善和政策演进往往很难推行,政府经常性地处于进退维谷的两难境地。就美国而言,特朗普政府一方面对亚马逊、谷歌、脸书等硅谷科技巨头进行多轮谴责,另一方面又指望通过税改引导科技公司的海外盈利回流,反哺国内制造业投资,还主动挑起国际知识产权争端,为美国科技企业巩固其全球垄断地位。社会在鼓励技术创新和经济活力下降之间需要进行艰难的权衡取舍。上述压力虽已在数据上显现,但是担忧经济活力下降对经济长期增长的真实拖累占主导地位,反垄断决策难以推出。伴随着市场集中度的上升,大企业垄断利润的增加,新的进入者面临的准入门槛变得更高,追随者和进入者的竞争力下降减少了对市场领导者的威胁,在一定程度上又进一步削弱主导企业技术创新的激励,全面抑制社会产生颠覆性技术创新的能力。随着全球生产的知识密集程度不断提升,知识的低扩散率无疑会成为世界性的问题,最终制约全要素生产率对经济增长的拉动。

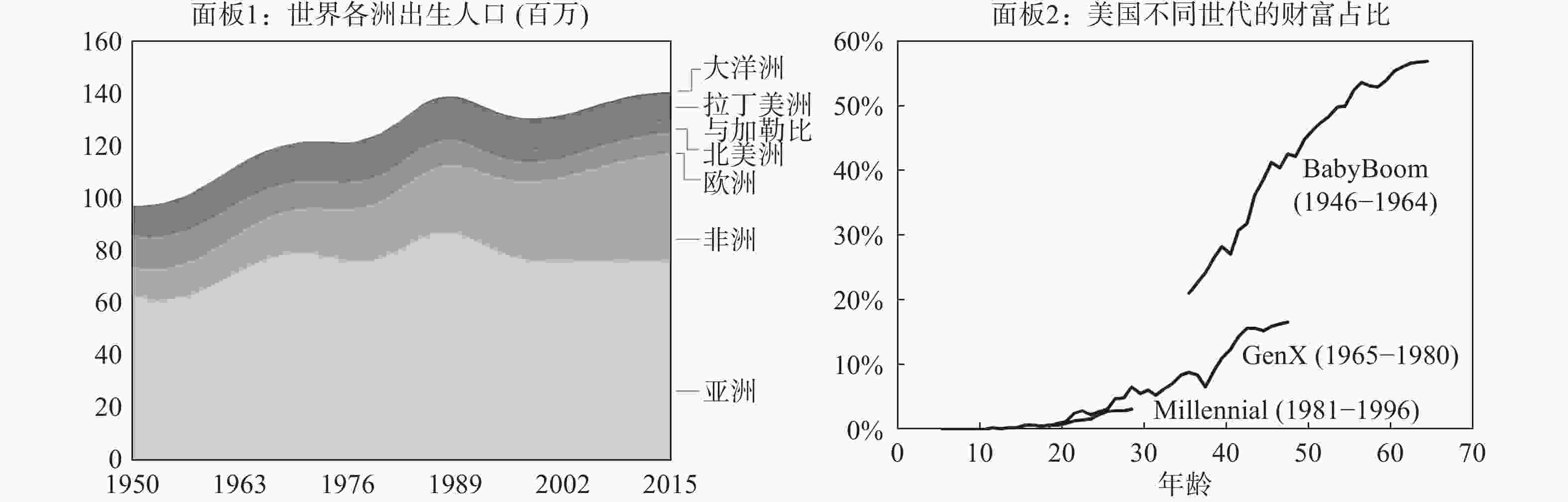

除了TFP增长,其他要素供给情况也同样重要。根据经济学原理,劳动力供给水平、资本存量以及生产技术决定了经济增长的稳态水平,其中人口要素始终处于基础性地位。从全球视角来看,此起彼伏的人口增长与劳动力流动实现了世界范围内世代交叠高效而平稳的经济转型,引发了一场场区域兴衰、产业更替的景象。1946−1964年期间美国第一波“婴儿潮”,出生了7590多万新生儿,他们在1970年代逐渐迈入劳动年龄,引发美国第二次世界大战之后的第一次房地产繁荣。接着这些人口于1990年代步入中年,导致美国家庭储蓄率急速上升,财富高效配置的要求使得其中相当部分的资本布局到中国这样人口迅速增长的新兴经济体,掀起跨国公司主导的制造业全球化浪潮,中国经济形成的贸易顺差和高额储蓄又回流到美国,推高了美国房地产第二轮的上涨,并最终在次贷泡沫中戛然而止。

随着生活水准的不断提高和养老保障体系的完善,发达国家甚至许多发展中国家普遍出现了人口老龄化这一难以逆转的全球性趋势。从劳动力供给和养老保险体系持续性角度看,老龄化和“少子化”现象已经成为21世纪的社会症结,不断地侵蚀经济增长的潜力。全球意义下的世代交叠与全球长期的货币宽松环境使得国内代际之间的财富差距不断扩大,美国婴儿潮一代、X世代和千禧一代财富的积累数量与积累速度呈现出极其明显的下滑(图6-2),社会阶级流动性进一步固化,民主制度下社会福利难以适应社会结构的变迁。在人们未来预期黯淡的前景下,社会保障犹如精神毒品一般不断蚕食年轻人的工作动力,发达国家劳动力市场僵化的程度日趋加重。年轻人初次就业难度加大,西班牙25岁以下年轻人的失业率高达50%,依靠失业救济金度日。与此同时,从全球范围来看,以中国为代表的新兴经济体人口红利也接近尾声,劳动力年龄结构已经呈现出老龄化趋势,结构性的问题制约农村剩余劳动力进一步转移,伴随2004年起的“民工荒”问题,刘易斯拐点显现。

目前,印度和非洲国家的人口还在增长,非洲共有2亿多青壮年,到2025年,非洲青年人口将占世界青年人口的四分之一,预计每年有1000万至1200万青年人进入就业市场。那么是否足够填补全球化积累的巨量资本与劳动力之间的缺口?以罗德里克⑫的观点来看,全球范围内以劳动密集型为特征的工业化道路已经走到尽头,机器人、3D打印技术在产品制造中的应用使得后发国家的工业化进程对国民收入的上升贡献有限。技术革新和技能升级将劳动力市场割裂为高素质劳动力与冗余劳动力,那些基础设施相对薄弱、高素质的劳动力队伍相对欠缺的低收入国家人口越发难以与高技术产业资本有效结合,若无法将印度、非洲等人口增长经济体纳入全球化大生产,极有可能产生非熟练工人过剩与高素质劳动力短缺并存的二元世界。

在劳动过剩的世界里,发展程度虽然较低,但竞争开放的市场会导致“不成熟的去工业化”(premature de-industrialization)。从全球经验来看,工业化对政体制度、地理条件的要求较低,是实现劳动生产率快速向前沿收敛的捷径。随着工业化的推进,资本与劳动之间新旧矛盾的消解,有纪律的政治组织与有效率的经济制度作为工业化副产品逐步形成,支持经济转型并迈过“中等收入陷阱”。这个过程中,仅有少数小国经济体与自然资源型国家能够打破上述的路径依赖,过早的去工业化不仅会导致贫富差距难以弥合,经济在“增速换挡”时也容易出现问题,马来西亚、巴西、阿根廷即为殷鉴。劳动短缺世界里,经济发展程度较高,尽管技术进步在一定程度上可以实现劳动人口的功能代偿,但是从长期来看,作为劳动力水平、资本存量以及生产技术三者的内生纽带,人口结构的恶化降低资本的边际产出,影响储蓄转换为有效资本的能力,资本积累和投资形成不足进一步降低经济增长的潜在水平,瓦解对资产价格的长期支撑。

-

2008年的金融危机的本质是总需求吸收不了总供给。跨国资本主导的全球产业链布局造成了制造中心与金融中心的分裂,国家地区之间、国家内部阶层之间的收入差距深刻调整。新自由主义政策环境下,低利率和金融创新制造的需求泡沫在2008年幻灭,全球总需求不足的问题再一次暴露并延续至今。新产业革命(数字经济、人工智能等)特征、全球越来越明显的企业垄断格局、难以缩小的收入分配差距和未来越来越严峻的全球老龄化是当前压制总需求的几座大山。企业在技术创新面前缺乏动力增加投资,财富向高收入群体转移的同时并没有创造同等的需求,人口老龄化使得储蓄相对投资进一步过剩。

自然利率(nature interest rate)是投资吸收所有储蓄,经济达到充分就业下的利率。投资需求不足的直接影响是自然利率的趋势性下降。事实上,美国、加拿大的自然利率在1980−2017年的下降大约在1.6−3.4个百分点之间⑬。同期整个发达经济体自然利率的下降大约为2.5个百分点,其中95%的下降趋势可以由投资储蓄偏好的改变来解释⑭。作为基本面因素,自然利率的下降带动政策利率下降,金融资产收益率下降,不断压缩常规货币政策空间,难以通过极低的实际利率平衡储蓄和投资之间的缺口,经济增长长期低于潜在产出。

马克思危机理论认为,大规模固定资本更新是经济周期从萧条走向复苏的关键。一方面,投资的启动带来了对生产资料的需求,提供了就业岗位,拉动对生活消费品的需求,促进经济的全面复苏。然而另一方面,技术革新为资本主义基本矛盾的激化创造了条件,生产社会化水平与资本有机构成的提高进一步推动了相对过剩人口的增加,从而使劳动者有支付能力的需求进一步减少。因此总需求的复苏程度和持续时间取决于新一轮科技革命和产业革命在投资推动和劳动替代两个方面特征。

18世纪中叶,第一次工业革命颠覆了人类产品提供和交通服务的生产形式,蒸汽机、纺织机等一系列技术的发展使得物质生产实现了从手工劳作向机器生产的重大飞跃,同时蒸汽机还引发铁路投资和煤矿投资,物质资本投资被大规模打开,同期英国完成资本主义原始积累。19世纪70年代起的第二次工业革命揭开电气时代的大幕,随后,汽车的发明、能源动力技术的突破推动了一波又一波的投资和经济增长。适应技术革命发展出的产业组织形式“泰勒制”“福特制”带来劳动生产率前所未有的提高,德国、美国凭借优势迅速崛起。前两次工业革命引发的产业投资以重资产为主要特征,资本回报来自与劳动力的结合,劳动收入与资本收入同时上升。20世纪以来的计算机技术发展带来的数字化、信息化产业升级余音渐远,第四次科技革命和产业革命序章初开。与前两次不同,建立在数字信息技术上的重大创新虽然可能引发新能源、新材料、人工智能、生物科技等领域在未来数十年内出现新突破,但是大规模的固定资产投资需求不复存在,同时新一轮技术革新带有明显的劳动替代效应。

从生产的角度来看,投资项目的固定成本所占比重较高,而且主要集中在研发支出上,边际成本很低甚至趋于零。比如,一款软件的研发需要大量成本投入,但在此基础上生产一张光盘的成本几乎可以忽略不计,微小的技术优势即可通过规模报酬放大,新技术的突破对全社会投资的拉动有限。不啻如此,人工智能、机器人等技术的发展可能产生技术对劳动的替代,生产关系的恶化缩短了经济复苏的周期,为下一次以需求不足为特征的危机创造物质基础。从产业组织的角度来看,适应现代信息化的数字经济、平台经济更多的是利用大数据、人工智能、云计算等现代信息技术手段降低社会成本,提高资源的配置效率。比如,阿里巴巴、Airbnb,都是将既有资源更为充分地利用起来,虽然可能带来消费与生产模式的巨大革命,但是这些经济活动没有引发新的投资。有鉴于此,新一轮的科技革命对投资需求的刺激不如以往,难以推动世界彻底走出经济低迷,还可能进一步带来收入分配失衡、南北收入差距扩大的风险。

以史为鉴,除科学技术的重大突破外,新大陆的发现也能催生巨大的投资机会,驱动长周期的经济增长。15世纪,在商业危机和黄金热的驱使下,哥伦布探索并发现了美洲新大陆,实现了经济文化的交流和世界市场的形成,促进了西欧封建制度解体以及资本主义的发展。20世纪以来,“新大陆”的概念扩展到了技术与经济发展水平较低,但有巨大上升空间的国家或地区。欧洲大陆第二次世界大战过后百废待兴,马歇尔计划造就了1948−1952年欧洲历史上经济发展最快的时期,工业生产增长了35%,农业生产超过了战前的水平。恰逢其时,亚洲、南美洲和非洲等发展中国家也在解放运动的浪潮下,纷纷开始建设自己的工业体系。1970年代末,中国启动改革开放大业,一系列市场化改革措施加上大规模的招商引资,7.5亿劳动力加入全球化产业链,是美洲大陆之后的又一个“新大陆”现象。1994年的分税制改革,1995年的国有企业“抓大放小”改革,1998年住房体制改革,中国打开了居民的需求空间,激活了市场微观主体。2001年中国加入WTO,全球资本更深入地参与了这场全球经济增长的盛宴。中国居民对住房和汽车的消费增长与地方政府土地财政双向促进,快速推动了住房建设、城市交通和环境建设的投资,同时带动全球钢铁、水泥、煤炭等重化工产业的投资。

“新大陆”的发现无疑可以通过市场扩展消化现有过剩产能,并驱动新一轮强劲的投资周期,促进世界经济增长。随着中国的人口结构变化和人口红利消失,城镇化进程开始放缓,结构桎梏开始凸显,对世界经济增长的贡献正在减弱,是否存在下一块新大陆?首先,现代生产技术比如机器人、人工智能已经使新大陆的劳动力不再重要。其次,以人口高出生率、投资需求强烈的非洲国家为代表潜在的“新大陆”,经济发展水平人均收入仍在世界末位,适应现代化生产的大市场还没形成。最后,风险降低了新大陆投资资本的预期回报率。当欧洲人踏上北美这块土地时,孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭等启蒙思想家的思想主张也促进了美国制度、政体与法律的形成,在此环境下,资本和技术的回报不会下降。中国的改革开放以中国政治高度稳定为基本前提,在劳动成本、土地成本、环境成本被战略性压缩到较低的情况下,即以要素短期扭曲为特征开展招商引资。随着中国经济的发展,中国的要素价格慢慢得到纠正,劳动力价格的上升和对环境的重视成为趋势。如果将中国经验推广到其他发展中国家,我们可能面临各种问题。将中东地区、非洲地区的发展中国家纳入世界经济发展的轨道估计不会风平浪静,波涛汹涌才是常态。社会发展速度缓慢、政治局势动荡,权利的产生规则、政策的决定程序都不明确,外部影响因素错综复杂进一步阻碍了亚欧非大陆的整合,增加了投资风险。其结果是全球资本无法得到优化的配置,因“新大陆”因素而导致的大规模投资时代也就被推移了。

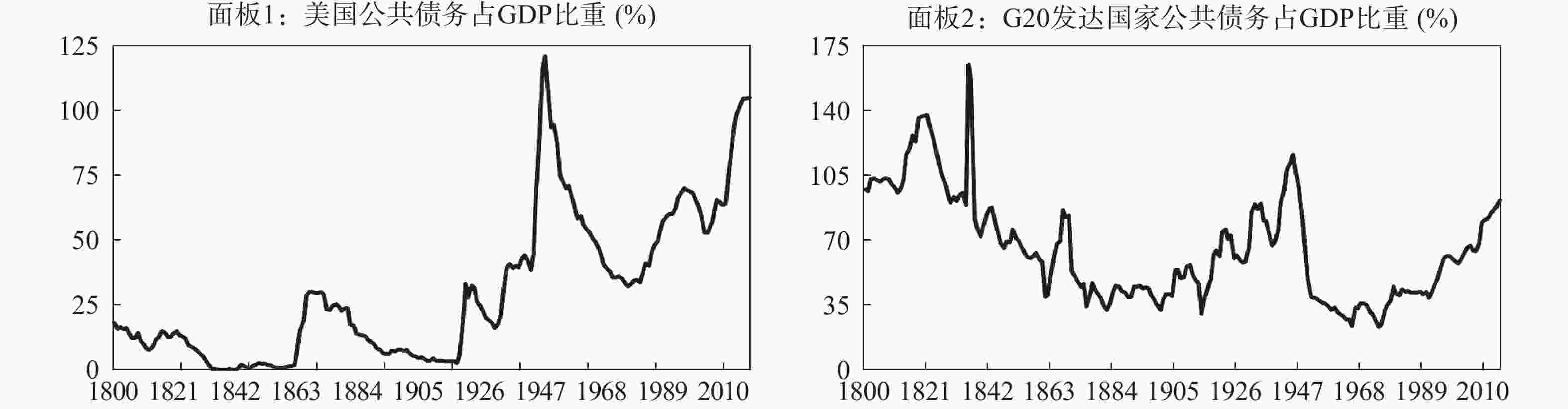

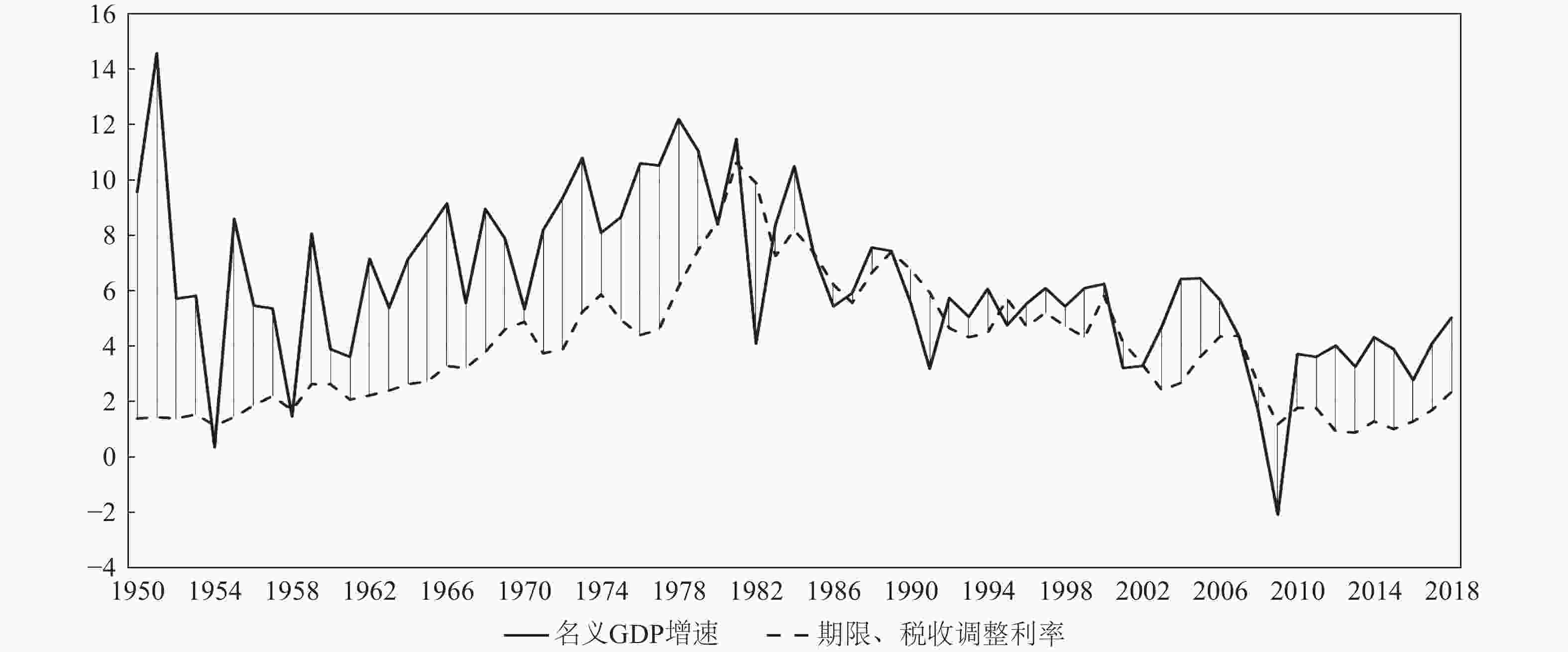

投资周期又被称为“朱格拉周期”,揭示的是产业在生产设备和基础设施的循环投资活动,时长在十年左右。住房建设周期又叫“库兹涅茨周期”,一个周期在二十年左右,反映了人口和移民所造成的以建筑业为代表的生产部门尤其是基础工业部门的扩张。技术创新周期又被称为康德拉季耶夫周期,时间跨度在六十年左右。以萨默斯为代表的经济学家认为,人口等基础供给要素结构变迁、收入分配恶化、新一轮技术创新驱动下降等一系列深层次的问题造成的总需求不足是经济长期停滞(secular stagnation)的重要原因。直观反映为“朱格拉周期”“库兹涅茨周期”与“康德拉季耶夫周期”交点与间隙的共振正在减弱,这种现象可以从金融危机前就已经出现的“格林斯潘难题”开始说起。而罗格夫和莱恩哈特等人认为,除了以上周期,后危机时代,我们还处于一个“超级债务周期”的下行阶段(图7),这是笼罩在总需求上的金融危机阴云至今未散的重要原因。

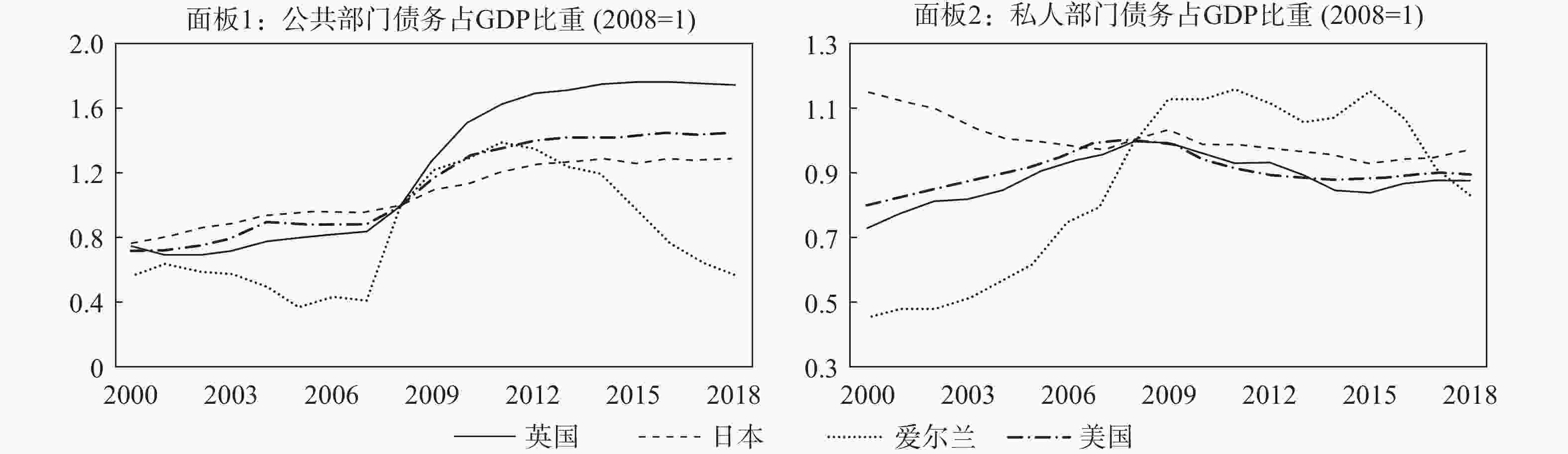

世界金融市场的一体化加快了债务积累的速度,次级贷款快速膨胀的背后是美国家庭部门、金融部门利用资产证券化等金融创新手段持续加杠杆,而全球银行业的产能扩张也起到了推波助澜的作用,国际清算银行经济顾问申铉松⑮使用美国资本流动的总量数据,发现欧洲银行从美国批发融资市场获得资金,通过影子银行渠道重新流入美国变成债务,形成了一个规模几乎媲美国内银行系统的离岸金融市场间接影响美国的信贷供给,放大了整个债务周期的强度。金融危机爆发后,美国家庭部门去杠杆直接造成房价和耐用品消费的下跌⑯,总需求与经济增长并行下滑。家庭资产负债表缓慢修复的同时,欧洲银行也随之出现债务问题,特别是税率低、监管弱的爱尔兰更是爆发了严重的银行危机。与亚洲金融危机大量债务违约形成鲜明对比的是,2008年金融危机后出现了严重的债务积压(debt overhang)问题(图8),这也是为什么亚洲金融风暴中相关国家的经济增长呈现“深V型”,而次贷危机的衰退幅度相对较低,但是恢复极其缓慢。债务积压来源于政府通过量化宽松等非常规手段对私人部门债务进行重组,它的实质是公共债务对私人部门债务的替代,如果货币刺激下的实体经济不能走出困境,随着货币幻觉破灭,无风险利率无法再挤出水分,长期积累根深蒂固的问题将变得积重难返。

事实上,当债务积压时,对不良债务的担忧会将高风险项目排除在市场之外,通过信贷配给(credit rationing)消除这部分总需求的结果就是低增长与低利率并存。自2016年起,发达国家政府债券收益率为负的比例长期保持在25%左右,而利率高于3%的债券在全球市场中的占比已不足15%,全球风险并没有消除,而是以另一种形式不断累积。金融危机与金融杠杆密切相关,从历史数据来看,金融危机的彻底结束几乎必然要以危机前的超额杠杆平仓来实现⑰。当前全球似乎已经走上了一条通过政府杠杆率上升对私人部门进行债务重组之路,政府需要做到的是充分协调财政政策、公共债务、经济增长三者的可持续性,并最终找到退出高负债的路径以应对下一轮危机。这是因为财政刺激需要政府为赤字融资,但在一定条件下,公共债务攀升与经济增长形成矛盾⑱,当经济增长放缓时债务风险显现,财政空间收缩,财政的收缩导致经济增长下降,进一步引发高债务的风险。因此,超级债务周期将对全球经济有一个长期的影响,而它的解决关键在于如何在不影响政府部门支持经济系统的能力的前提下平滑地为私人部门去杠杆,妥善解决债务积压问题。

-

第二次世界大战前的国际经贸交流都强调防范外部冲击、稳固国内增长这一首要目标,开放自由是最小化交易成本的一剂良药。第二次世界大战后,西方民主国家在新自由主义意识形态下逐步建立并完善全新的世界经济秩序和全球治理体系。加入这个体系的国家都相信只要开放自由,大部分人的生活水平都将得到持续而广泛的改善。发轫于美苏冷战结束后的全球化以西方社会去制造业为主基调,各国基于自身的比较优势形成了以贸易品生产全球分工为特征的全球产业链。通过全球化大生产,新兴市场国家加速工业化,国力逐渐增强,成为贸易顺差国和国际债权人,从1978−2015年,中国平均经济增长率接近10%,使8.5亿人脱离贫困,而发达国家则享受了价格低廉的产品和更洁净的自然环境。伦敦的致命雾霾已然消失,日本的水俣病不复存在,德国的莱茵河重获美丽,全球化的生产分工和自由贸易使资本与劳动在全球范围内高效结合,推动了全球经济“南北收敛”,进入高速增长的轨道。然而1990年代起,全球化在地区间与地区内都产生了赢家与输家。一方面,受中国等新兴国家竞争的压力,发达国家的劳动密集型制造业被转移出去,机器人、自动化等技术进步造成相关部门的非熟练工人的工资下降甚至失去工作。另一方面,国家再分配体系难以阻止富人通过自由市场进行逃税,国家税负重心转向中产阶级。对新自由主义意识形态的质疑构成了逆全球化势头的微观引擎,并重塑全球贸易格局。

当前,以中国为代表的亚洲新兴经济体的产业发展也开始受制于人口结构的恶化、环境治理成本的提升。此外,技术革新和人力资本积累提高了全要素生产率,加速了资本对简单劳动的替代。随着新兴经济体的环境和劳动力成本与发达国家趋同,“成本洼地”存在的经济势能释放完成,作为拉动全球增长的一驾马车,跨国贸易增长正在失去动力(图9)。自2012年起,贸易本土化的趋势越来越明显,贸易的增长速度低于全球经济增长速度。逆全球化环境不断催化原有产业链布局瓦解,驱使全球化在一个更高的台阶上进行。在这一轮产业链重构的过程中,基于劳动力成本差异的贸易比重持续下降,贸易不再是全球经济增长的主要推动力。而这也意味着以印度为代表的拥有众多廉价劳动力的新兴经济体将很难复制中国自改革开放以来将人口红利发挥到最大化的发展模式。⑲

孤立主义、贸易保护主义愈演愈烈,治理赤字、信任赤字有增无减,WTO等多边组织面临前所未有的危机。对国家利益、民族利益的重视,使得全球治理的社会共识开始变得晦暗不明,自由主义社会契约的瓦解无疑增加了巨大的贸易成本。带有排他性质的双边协议正在扮演越来越重要的角色,比如,英国脱欧以后即将与美国达成的新自由贸易协定必然会对其与其他国家的经贸交流做出限制。

另一方面,国际货币金融体系影响全球各类生产要素的配置效率,对全球的增长、利率和通胀也有巨大作用。目前的国际货币金融体系依旧是以单一美元为基础的,美元不仅是世界计价和贸易清算货币,同时还是证券发行和持有的重要货币,官方部门的主要外汇储备。目前全球大约1/3的国家主权货币盯住美元,1/2的全球贸易以美元计价,2/3的证券发行、外汇储备,新兴市场外债以美元作为符号⑳。美国在全球经济中的重要性以及政治、军事、外交上的成功促使美元和以美元为基础的资产被视为全球安全资产。一方面,美元和以美元为基础的资产流动性高,活跃的科技创造为风险投资提供了大量的机会,美元较好地行使投资货币的职能。另一方面,相对独立的货币政策、健全的商业银行体系和金融监管制度使得美国金融机构在非系统性风险的分散和对冲上具有很强的能力。

弗里德曼曾说过,货币是一种共识,共识具有公信力,无论是石币、黄金还是纸币,都因为大众无可置疑的信念而变得“真实且合理”。美国为全球提供安全资产是建立在其综合实力强、经济重要性高的基本共识之上,这个看似自洽的体系在金融危机爆发后就饱受诟病,对美元危机的担忧甚嚣尘上,它的背后是美元的重要性与全球经济活动的多极化之间的不对称。从前文分析的种种迹象来看,全球潜在增长中枢下调,投资机会稀缺且高度风投化,与之相对的是长期贸易顺差下发展中国家的中产阶级空前增长,预期人口老龄化导致储蓄率提高,发达国家收入差距扩大推动储蓄倾向外移。很明显,从全球视角来看,过度依赖美元与安全资产的需求激增这一对矛盾使得全球安全资产供给愈发紧俏,给当前以单一美元为核心的国际货币金融体系提出了“新特里芬难题”:大量的跨国支付和安全资产需求要求美国经常项目长期赤字,金融危机前期私人部门通过资产证券化加杠杆满足全球对美元的流动性需求。而在资本项目上,美债、资产抵押证券等金融资产作为安全资产受到追捧,推动美国的负债增长,杠杆率上升,加速这个循环金融空转,最终私人部门债务人无力支付这些资产的回报,安全资产不再安全,金融危机爆发。危机过去了十年,这个难题依旧没有得到根本性的解决,加杠杆的部门从私人部门变成了美国政府,继续行使全球银行的角色。全球经济增长越弱,对安全资产的需求越强烈,美国实际输入了来自全球的通缩压力。伴随着美元债务所对应的系统性风险不断积聚,这一弱势循环变得更加不可持续,美元危机已经现实成为高悬的达摩克利斯之剑,是目前全球治理中最迫切需要解决的问题之一。

综上所述,通过美元单一货币为全球提供安全资产从开始就注定失败,因为它包含着自我毁灭的种子。尽管体系崩塌的临界点还在可预见的远方,但当前的国际货币金融体系对全球经济复苏已经切实造成影响。对美国之外的其他国家来说,大量的跨国支付等流动性需求产生对美元的大量需求,同时减少了美元收益率,另一方面,随着美债发行成本的降低,又反过来促进了对美元的需求。实际上,美元长期的低收益率吸引大量新兴经济体企业发行低成本的美元债务,进一步加剧了相关国家的货币错配。美元在国际贸易中支付、储备、债务发行中的垄断地位相互促进,在全球经济同步性较好,美国货币环境宽松的时候不是问题。但是一旦避险情绪使得美元走强,资本流动会对世界金融市场形成“抽血效应”,加剧其他国家的债务负担的同时还会降低国内抵押品的美元价值,阻碍经济增长甚至造成危机。美元周期已深深嵌入全球经济的时序增长。数据表明,2019年初有2/3的经济体的增长在潜在水平以下,受美国货币政策收紧影响,这一比例增长至5/6㉑。全球范围内的贸易摩擦,地缘政治动荡放大了全球经济的不确定性以及金融市场的脆弱性,增加了美元周期的频率与振幅,抑制了全球经济的持续增长。

正如美国前财政部长康纳利所言:“美元是我们的货币,却是你们的问题。”区域不稳定因素和美国经贸政策造成的影响需要全世界买单。中美贸易战、制造业回流等以“美国优先”为核心的经济国家主义政策在国际经贸交流上逐渐发挥作用,推动美元走强。动态来看,资本流动的不稳定性放大了国内不平衡,外资流入波动率越大,整体的外资流入增速越低,国际货币金融体系的这一特征正在促使全球投资者的风险偏好发生改变,外商直接投资短期化甚至投机化,降低经济的潜在增长率。研究显示相同情况下,长期资本流入能给一个典型的新兴市场国家带来0.3%的经济增长率提高,而更高的资本流动的波动率却会减少0.7%的经济增长㉒。尽管这个体系衍生出了大量的问题,但从历史上来看,国际货币转换从来不是一帆风顺,比如,美元取代英镑的地位就得益于第一次世界大战后两国经济影响力的巨大变化㉓。

-

从上面的分析看,全球经济增长放慢的根本原因是结构性的,既有供给侧的问题,亦有需求侧的问题,还有国际治理结构上的问题。但是,这些结构性问题的改革涉及更为复杂的既得利益阶层的阻遏,历史条件约束下多重目标的内点解难以推进。“日本化”阴霾下防止经济步入深度衰退成为短期无可奈何的角点解。日本的经验显示,在缺乏结构性改革的情况下,利用货币政策和财政政策在短期对需求侧进行刺激是必要的。

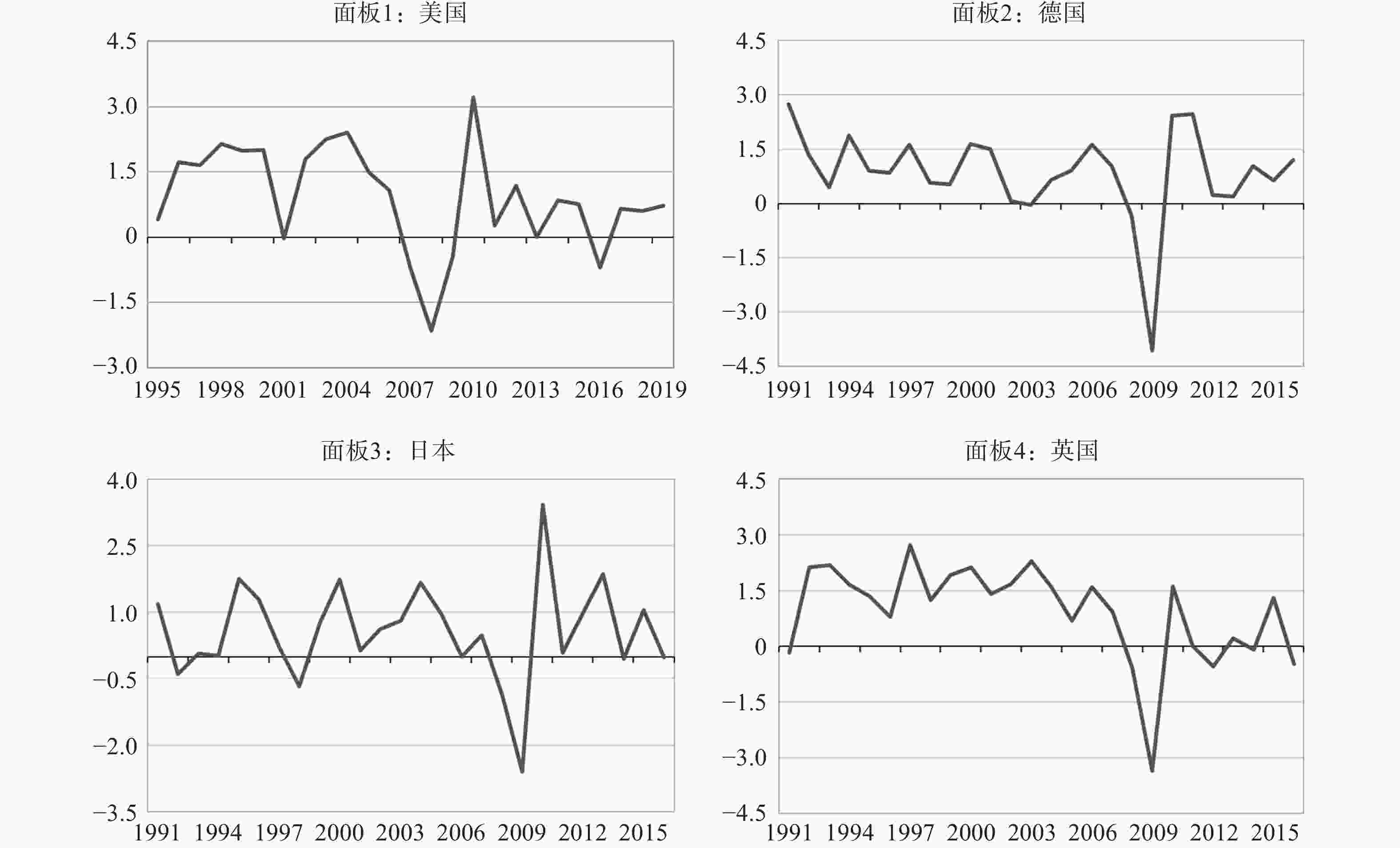

金融危机以来,全球央行及时祭出超大力度的货币宽松并发挥到了极致,量化宽松、零利率甚至负利率,成功避免了大萧条,恢复了金融市场的正常功能。危机以来,货币刺激主要是应对金融市场泡沫破灭后的流动性紧缩冲击实体经济;时至今日,货币政策面临的主要挑战是贸易不确定性增加以及全球增长周期性放缓。2019年以来,美国贸易保护主义势力变本加厉,不断挥动关税大棒向中国、欧盟和拉美国家施加压力,全球贸易摩擦不断升级,宏观经济风险陡升。出于对制造业和全球贸易在全球范围内大幅放缓、关税的增加以及贸易政策相关不确定性的长期存在,IMF在年内连续5次下调全球经济增长预期。为应对经济下行压力,各国央行纷纷采取降息等宽松政策进行对冲。据不完全统计,2019年全球至少有48家央行完成降息,总调降次数超80次。美联储在8月1日下调联邦基金利率25个基点,是2008年12月以来的首次降息,随后在9月与10月完成了年内另外两次降息,标志着前一轮缩表结束,新一轮的扩表周期重启。欧洲央行9月12日下调存款利率10个基点至-0.50%,并随后重启量化宽松。日本央行同样将短期利率继续维持在-0.1%的超宽松水平,并继续购买长期国债,保持长期利率在零左右。面对全球主要央行持续的鸽派作风,为了在对外贸易上缓解全球经济低迷对国内经济造成的冲击,在资本项目上对冲美元周期的影响,新兴市场的反应以跟随为主,本轮宽松开启后,马来西亚、巴西、墨西哥等新兴经济体均已开始降息,其中俄罗斯央行2019年内的降息次数多达5次。贸易摩擦的迅速升级、日本化的强劲扩散,叠加悲观预期,已经真实推倒全球货币宽松的多米诺骨牌,全球央行重返货币宽松轨道。当前在新冠病毒疫情在全球不断蔓延的背景下,各国央行的唯一对策就是加快推出货币宽松政策(图10)。

就短期刺激而言,依靠货币政策发力托底的难度较大。全球央行降息、降准、通过QE方式向金融机构注资、进行不良资产购买等常规与非常规货币政策尽管促进了经济回暖,但明显透支了未来的货币政策空间。当前,全球货币政策空间较上一轮金融危机已大幅压缩,本轮宽松周期开启前,欧洲、日本等发达经济体已经实施负利率和长期的低利率,美国联邦目标基金利率上限触及2.5%,不到金融危机伊始的一半。其次,货币政策刺激的边际效益递减,结构性扭曲显现,对货币政策的进一步传导形成梗阻。部分经济体不断试图引入新的货币政策工具扩容政策空间,提高货币政策效力。比如,欧洲央行通过利率分层,对部分准备金免除负利率,减轻负利率对银行体系带来的影响和金融脱媒。中国为支持小微企业开展的定向中期借贷便利(TMLF)操作。

不宁唯是,宽松的货币环境带来金融资产的重新估值,再分配效应倾向于拉大贫富差距,对总需求相对不足这一全球根本性矛盾的解决没有实质性效果。金融危机复苏的前几年间(2009−2012年),美国前1%的高收入群体的收入增长了31.4%,其余99%美国人的收入仅增长0.4%㉔。研究显示,过去三十年支持全球发达国家股价的主要因素不是经济基本面的改善,而是全球化的推进,工会力量削弱,反垄断力量下降,公司税率和融资成本保持低位导致收入中资本份额相对劳动的提升。此外,老年人相对年轻人持有大部分金融资产,货币宽松会进一步造成代际间的财富差距的扩大,对金融结构、储蓄率和劳动力等供给要素都会产生趋势性改变。

挤出的国内投资,增加的外债成本,无风险利率下行带来的个体风险在每一家央行的政策菜单上都有着昂贵的标价。面对孤立主义、民粹主义、威权主义不断抬头的逆全球化环境,对安全资产的需求也在增加,这个问题在当前的国际货币金融体系下变得更为尖锐,全球经济体为了防止资本项目波动对经济长期增长带来影响,需要积累美元、黄金提供减震,全球的无风险利率下行多了个共同驱动力,成为单个央行难以分散的系统性风险,货币政策的协调就变得更为重要。另一方面,“流动性陷阱”下政策空间的不足减轻了全球经济对反通胀的偏见,全球央行在传统的价格稳定与经济潜在产出之间的权衡必然更偏向维持经济增长,通货膨胀目标趋于灵活。总的来说,面对全球经济增速放缓,贸易不确定性增加,分布左尾肥厚,预期全球还是难以退出宽松的货币政策,同时加大通胀目标的灵活性,重要的是,一方面价格稳定和产出波动之间的权衡需要更加相机抉择,另一方面货币政策的跨国协调的重要性也得到提高。

在两次石油危机造成的供给冲击下,传统的菲利普斯曲线已经失灵,长期的经济停滞与通货膨胀动摇了财政政策的根基。在新古典主义经济理论主导下,1980年代到2008年接近三十年的大缓和时期(The Great Moderation),全球中心国家基本都将货币政策作为熨平经济周期的主要政策工具,财政政策沦为配角。随着2008年以有效需求剧烈收缩为特点的金融危机的爆发,在学者重新反思宏观经济学理论的同时,财政政策的作用也得以重新审视。

长期的投资储蓄缺口是使用财政政策的主要逻辑,总需求不足无疑是拖累全球经济复苏的根本原因。过去四十年,发达国家的平均政府债务占GDP的比例增长了近3倍,提高了自然利率1.5个百分点,而社会保障支出的扩张则提升了自然利率2.5个百分点㉕。尽管政府支出对自然利率贡献的估计取决于相关的结构模型和统计方法,但是财政扩张导致需求侧私人部门需求的不足,其作用是显而易见的。私人需求不足时,通过政府降低税收、扩大支出、调整社会福利等方式,由公共部门创造需求去填补,刺激通胀抬头,吸收闲置产能。极低的利率环境也为财政政策扩张创造有利条件。首先,长期的低利率缓解了对政府债务可持续性的担忧。理论上,当利率长期低于经济增长率的时候,政府可以通过不断的债务置换降低债务占GDP的比重。其次,当名义利率降到零附近时,政府支出的增加不会促进名义利率的提升,最大限度减少对私人投资的挤出,财政政策的乘数效应较大。虽然政府支出增加可能会挤出投资,资本积累的减少进一步降低未来收入,造成福利损失,但是对部分经济体来说,长期利率低于产出的增长率,表现出了一定的经济动态无效率,此时通过扩张性的财政政策挤出私人投资反而可以提高福利水平。当前安全资产收益率低于名义GDP增长率已成常态,尤其是美国(图11),就低利率长期化的趋势本身来说,政府债务扩张的财务成本和福利成本有望边际改善并达到历史最低,未来预期全球政府债务水平还有进一步提升的空间,财政政策更为积极。

需要指出的是,仅靠凯恩斯主义的货币大水漫灌和财政过度透支,短期对经济需求侧或有提振,但长期无法过关,全球经济在结构性改革推进的关键节点反复长考,只会撞向历史规律的南墙,最终由危机甚至战争来倒逼变革。世界各国的发展已经成为一个“命运共同体”,但这个世界并非“地球是平的”,抽象的经济行为人并不存在,汇聚的人们有不同的阶级、文化与信仰。在全球治理结构建设的道路上有着各类“陷阱”,但我们重塑建立在经济、金融结构性改革之上的国际治理体系显然是一个必然的方向。

全球治理从经济角度来看,不过是经济问题在国家层面、区域层面、全球层面点、线、面全方位立体化的解决方案。先谈第一个层次,当前全球层面面临的几大重要挑战议题具有重大经济意义,亟需新规则、新共识的制定和公共产品的投资与提供为全球经济的全要素生产率和投资需求注入活力。比如,当前在欧洲国家颇受重视的全球气候变化问题,很难通过有限个国家独立解决,当前全球变暖已经切实影响到全球生物的可持续性发展,成为一头渐行渐近的“灰犀牛”。税收、贸易或者是规章制度层面的“碳定价”已经把抽象化的社会成本具象化为经济成本,进入企业和家庭的最优决策。与此同时,对气候问题的关切也在催生新的投资机会。全球气候适应委员会认为,未来十年,世界必须投资1.8万亿美元,以应对全球变暖的影响。这些投资需求集中在天气预警系统、基础设施、旱地农业、红树林保护和水资源管理等五个领域,预计将会产生7.1万亿美元的效益。除了“灰犀牛”,各国还面临频发的公共事件“黑天鹅”的挑战,2019年底一场突如其来的新冠病毒疫情在全球多国蔓延,严重影响这些国家和地区的经济活动。事实上,21世纪以来已经历了3次严重的全球性冠状病毒疫情,分别是SARS、MERS以及这次的COVID-19,在此之前是从来没有发生的,此外还有埃博拉、H1N1、H7N9等多种病毒跨越物种在人类社会传播,有传染病学家断言,人类可能需要做好长期与新型冠状病毒共存的准备。疫情虽然只会在短期影响经济,对长期趋势影响有限,但是全球公共卫生事件的频繁爆发增加了全球产业链的脆弱性以及尾部风险,加剧了各国在疾病监测、疫苗药物研发方面进行数据共享和技术合作方面的紧迫性,世界各国在公共卫生、生命科学领域还具有非常广阔的合作投资空间。

面对全球货币金融体系对世界经济造成的畸重影响,首要任务是通力协作建立一个风险共担的全球货币金融安全网,世界银行、IMF等国际金融组织应当发挥更加积极的作用,减少发展中经济体对安全资产的依赖。其次是建立一个多极化的货币体系。通过分散化、多极化的储备资产可以有效扩充安全资产的数量,缓解全球利率下行压力。同时减少中心国家政策的溢出效应、经济周期的同步性和脆弱性,增加资本流动的可持续性和潜在经济增长率。事实上,中国人民银行前行长周小川等提出的特别提款权方案(SDR),经济学家们提出的让黄金大幅度升值然后再回到黄金本位的构想,互联网巨头Facebook基于区块链技术发行的数字货币Libra都在为此付出努力。除此之外,金融领域的发展在收入分配方面的负面作用仍在呼唤全球财政税收的协调加以消弭。头部企业的垄断,尚需在适当激励知识创新的基础上,通过国际协调下的知识产权确认、技术扩散和惠益分享实现知识向全球溢出。数字经济对劳动力就业、数据隐私伦理冲击的应对,还有待“共享工资”“数字税”等全球政策手段的不懈探索。对民粹主义幽灵的围剿则依赖于全球竞争中性环境的重塑、社会保障体系的完善、移民问题的协调以及对恐怖主义的打击。总的来说,21世纪以来,人类社会在物质生活得到极大程度丰富的同时,也面临许多前所未有的挑战,对于这些全球性结构问题的持续协作深耕、趋利避害,将有望形成一片解放生产率的新蓝海。

自由市场、跨国公司资本逐利的本质使得以上“计划最优状态”的主动实现经不起推敲,全球问题的妥善解决需要“有形之手”协调国内利益阶层,并紧紧相握形成合力。英国脱欧、特朗普当选都反映了国家意志受到反建制阶级利益的绑架,国家内部出现了一定程度的政治极化。在此背景下,霸权主义、单边主义和经济国家主义缺乏合法性的、非歧视性的规制,多边机制逐渐被双边机制取代,第二个层次的区域性问题亦复如此。欧盟多次出现的危机表明,在缺乏政治一体化和统一的财政转移支付的情况下,货币一体化束缚了各盟国利率、汇率等使经济周期同步的调节机制。市场一体化、货币一体化,最后到政治一体化这条路行不通,但是反过来要实现政治一体化,欧盟各国政府之间同样存在许多难以调和的矛盾,比如,英国偏好市场机制而德国重视政府干预两种不同的经济逻辑。英国脱欧给欧盟一体化敲响了警钟,但也同时给区域层面的治理提供了许多启示,单一货币体系的设置需要更加审慎,同时,双边机制的长久发展则需建立在国家个体的差异性之上,经贸协议的达成需要最大程度纾解意识形态、政治体制、传统文化、宗教信仰、法律体系等方面的矛盾。

最后,在国家层面上,供给侧结构性改革应当四大板块同时驱动。占据金融和创新优势的美国,其改革重点在于产业资本供给结构的改善。修复资本市场配置效率和企业良性竞争环境,促进跨国资本回流和国内私人投资,激活国内制造业重振雄风。发达经济体欧洲、日本改革的核心在于劳动力供给的优化。打破工资黏性和市场僵化,推动劳动力市场改革和移民政策改革,改善劳动力供给的总量规模和技能结构。制造业国家中国的改革关键则在于市场经济导向的制度供给的增加和改革的深化。以产权制度改革、国有企业混改等体制改革为内生动力,不断完善微观主体激励机制,挖掘长期增长新动能。以沙特、澳大利亚、俄罗斯和巴西等为代表的资源出口型国家的改革思路在于商品供给的调整。在全球产能过剩、大宗商品价格长期低迷的背景下,此类经济体需加快产业多元化发展,扩大制造业和服务业出口,减少对资源出口经济的依赖。

同样,结构性改革对大部分国家来说是免不了的阵痛,新旧动能转换之际国内某些利益阶级不可避免蒙受损失,在政治维度上的解决使得国家之间的经贸协议存在多重利益博弈嵌套,改革和转型推进非常困难。这在当前的科技革命趋势下更是如此,建立在信息技术上的数字经济具有三个重要特征,第一是网络外部性,产品对消费者的价值随着其他使用者数量增加而增加,容易形成“马太效应”。第二是产品的边际成本微乎其微甚至为零,容易通过形成技术壁垒实现“赢者通吃”。第三是颠覆性强,如5G对3G的颠覆,苹果手机对诺基亚手机的颠覆,华为对北电、摩托罗拉等公司的颠覆。理解了这三个重要特征后,不难发现信息科技领域的成功除了高效的科研团队之外,另外一个成功的必要条件则是庞大的市场规模,只有庞大的市场规模所带来的巨额利润前景才能覆盖前期企业在科研和创新方面的海量投入,一个国家具备了尖端科技和庞大市场理论上就存在“通吃”和“颠覆”的潜能,国家在科技和市场上的竞争将空前激烈,全球治理的难度得到放大。以中美贸易摩擦为例,中美两国在竞争经济制高点的深层次矛盾来自中国是美国唯一的潜在颠覆者,尼尔·弗格森提出所谓“你中有我,我中有你”的“中美利坚”(Chimerica)概念正在逐渐消失。我们应该看到,短期产业链双赢的内容尚在,谈判的桌子不会彻底掀翻,各方需要以此为筹码,彼此接受差异,并积极通过协议促成来倒逼双方的结构性改革。事实上我们可以看到,中美第一阶段协议在一定程度上有悖于“华盛顿共识”,2000亿美元政府购买的行政行为标志着美国在潜意识里已经承认了中国在“北京共识”之下的发展模式。尽管中国在金融开放上的妥协对金融安全形成巨大挑战,但也把中国长期以来迫切需要的改革提上议程。对于国家层面结构性改革的协调,对维持现状抱有侥幸心理是不现实的,全面脱钩是不可取的,求同存异,通过谈判加速改革才是可行之道。

全球经济增长面临的困境与出路

- 网络出版日期: 2020-08-20

摘要: 2008年金融危机爆发表明全球实体经济运行的非均衡是不可持续的。危机十年,许多全球层面、区域层面和国家层面的结构性矛盾继续深化,为全球经济前景抹上了一层阴影。伴随世界各国经济复苏陷入踟蹰,全球经济愈发呈现出日本化的特点,长期的低增长、低利率、低通胀,成为困惑世界各国政府的难题。在全球经济增长的理论框架下,通过对发展瓶颈的分析和前景的研判,全球经济刺激与复苏缓慢的失败之踵在于供给侧结构的恶化、内生需求的不足和国际贸易与金融体系对潜在增长的拖累。为防止经济陷入衰退,相比凯恩斯主义的货币政策、财政政策刺激,全球层面的结构性改革更为重要,世界各国政府需要打破政策窠臼,积极谋求政策协调和全球治理,全球经济才有望在跋涉之后迎来新生契机。

English Abstract

The Predicament and Outlet of Global Economic Growth

- Available Online: 2020-08-20

-

Keywords:

- Japanization /

- globalization /

- structural reform /

- global governance

Abstract: The outbreak of financial crisis indicated that the disequilibrium of global real economy is unsustainable. In the decade after the crisis, many structural contradictions at the global, regional and national levels continued to deepen, casting a shadow on the global economic outlook. With the economic recovery falling into hesitation, the global economy is increasingly characterized as japanazation. Low growth, low interest rate and low inflation have become a puzzle for governments around the world. Under the theoretical framework of global economic growth, through the analysis of bottlenecks and the study of prospects, the failure of slow global economic stimulus and recovery come from the deterioration of supply side structure, the lack of endogenous demand and the drag of international trade and financial system on potential growth. In order to prevent the economy from falling into recession, compared with Keynesian monetary policy and fiscal policy stimulus, structural reform at the global level is more important. Governments around the world need to break policy stereotypes and seek policy coordination and global governance actively, so the global economy can usher in a new opportunity after the trek.