-

党的十八届三中全会以来,中央围绕农村土地制度改革作出了若干重大部署,涉及到基础性制度、土地要素市场发展、土地规划管理体制以及配套改革等多个方面。但五年过去,农村土地制度改革总体上没能取得重大进展,全局性改革尺度普遍滞后于地方实践。①究其原因:一方面,改革缺少充分的理论支援,关键认识上学术界与决策层没有形成很好的对话机制;另一方面,一些质疑改革的思潮频频出现,造成了对改革深化的阻碍甚至抵制。20世纪80年代农村土地制度改革之所以能够取得巨大突破,一个基本经验便是通过基层探索合法化、法外空间制度化来不断推进改革。在这个过程中,划定底线、守住阵脚之后,减少意识形态的争论至关重要。从目前的形势看,改革开放40年之际,中国农村土地制度改革又站在了历史的十字路口。

实际上,许多质疑之声根本经不住深入推敲。这些思潮之所以会造成影响,主要还是因为学术界对改革所牵涉到的一些政治社会问题没有给出很好的解释,特别是对土地制度改革的层次与性质没有作出明确限定。对此,本文希望通过对农村土地集体所有制政治逻辑的解析,来对土地制度改革的层次与性质作出界定,并厘清改革的关键节点,为农村土地制改革深化提供理论资源。

除引言部分外,本文的内容包括:第一,对马克思所有制概念与产权理论进行界分,以此作为讨论农村土地集体所有制问题的理论前设;第二,分析当前农村土地制度的生成逻辑,明确土地集体所有制的内在理路及深化改革的逻辑起点;第三,对“集体”及其成员权问题作深入讨论,明确深化改革的关键节点;最后,简要提出不同类型村庄农村集体组织及其成员权转型的操作性方案。

-

厘清所有制与产权之间的区别是讨论农村土地制度改革的前提。这一问题学术界有过一些研究,但不少说法似是而非,并没有形成不言自明的公共知识。这里我们根据论述需要对两者的逻辑关系作一梳理,力避繁冗、力求简明。

第一,什么是所有制?所有制是马克思主义政治经济学的中心概念。在马克思的德文原稿中,所有制一词对应的母词是Eigentum。在马克思之前,这一概念已经为启蒙思想家所广泛使用,在他们那里这一概念主要是指财产权。马克思并没有简单沿用这一概念,而是在不同语境中赋予了其所有制与所有权两种不同的含义,并且在某些情况下通过复合词对其想表达的涵义予以强化,比如,以Eigentumsrecht一词来专指所有权,而以Eingentumsverhältnis一词来表示所有制关系。②这样一来,便产生超越于财产权、所有权的所有制概念。马克思强调:“对财产关系的总和,不是从它们的法律表现上即作为意志关系来把握,而是从它们的现实形态上即作为生产关系来把握。”③生产关系的总和构成社会的经济基础,有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应。④在很多时候,马克思用所有制来指称生产关系的总和,甚至在一定程度上包含了人与人之间的统治—服从关系。在实际运用中,马克思、恩格斯提出所有制概念主要是希望以此为基点来分析总体性的社会关系和政治关系,而非着眼于具体的财产关系。马克思在《德意志意识形态》中论述前资本主义所有制形式时,主要分析不同所有制下的支配关系和统治形式,⑤恩格斯将家庭、私有制和国家的起源作三位一体的论述,⑥都支持了上述判断。

第二,什么是产权?产权是西方经济学概念,在制度经济学和法律理论中运用最为广泛。一般来说,产权可以理解为不受他人干预地利用物品某些属性而受益或受损的权利。⑦在产权理论中,人们拥有的并不是资源本身,而是使用资源的一个权利束。“拥有土地”通常意味着可以耕作、出售,但却无权去随意丢弃或者强迫别人购买。⑧英语中用来表达产权关系的单词Ownership常常被我们翻译为所有制,实际上其用来表达马克思所有制概念的意味并不充分,比较准确的翻译应该是“产权制度”,充其量译为“所有权”。在产权理论中,财产是指具体的权利或权益,而并没有超越于这些涵义的纯粹财产。国家或私人所有的概念有些含混不清,对资源的某些权利可能是国家所有的,但另一些权利可能又归属个人所有。⑨在欧美等法治成熟国家,并非简单以“公有制”“私有制”来划分土地权属关系,土地实际被规定为法人所有或自然人所有。即便是归自然人所有的土地,也要受到大量法律规范的限制,自然人所拥有的只是使用土地某些属性的权利。⑩中国过去文献中常会出现的“××国家实行土地私有制”,这恐怕来自我们“概念附会”之后的误读。

第三,如何理解所有制与产权的关系?需要把握以下几点:(1)所有制是一个政治经济学术语,而产权是一个经济术语、法律术语。马克思、恩格斯一再强调这种区别。恩格斯在批判蒲鲁东、米尔伯格等人时,曾经指出他们“歪曲了经济关系,办法是把这种关系翻译成法律用语”。⑪( 2)在人类历史上,产权结构与所有制形式不完全一致的情况并不罕见。在一个社会中,主导性的所有制规定着社会经济基础的主要特征,也规定着整个社会形态的主要特征。但在这个社会里,一定还存在着其他的产权形式。⑫马克思曾经说过,在古典古代的公社所有制下仍然存在奴隶制,而且私有制也开始发展起来。只不过他强调,它们是以一种从属于公社所有制的形式发展起来的。⑬中国改革开放以来的一大理论创新,就是确立了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,通过所有制与产权的理论界分,解决了深化改革的合法性问题。(3)在具体实践中,所有制除了通过产权来体现,还可以通过社会制度和政治制度予以维护和巩固。在当代中国马克思主义话语中,我们说公有制、私有制时,实际是说一个社会主导性的生产关系,这既体现为具体的产权安排,又体现为政治领导权归属。在社会主义初级阶段,后者的特征可能更为明显。党的十九大就明确提出,中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导。⑭( 4)最近研究显示,马克思、恩格斯的“集体”概念是指作为自由人的生产者所组成的共同体,他们理论中并不存在剥夺了个人所有权的集体所有制。⑮将公有制直接落定为集体所有权是特定历史阶段和认识前提下的产物。

有了上述认识基础,有助于帮助我们认清中国农村土地制度改革的层次和边界,就不会像有些人那样动辄以触动所有制为名去质疑改革、否定改革。

-

农村土地集体所有制是一项政治选择,是社会主义公有制在乡村社会的具体制度安排。这一制度并非是中国共产党建政之际一夜之间确立的,而是经过了一个复杂的演变过程。1949年制定的《共同纲领》中,只提到了“封建半封建的土地所有制”“农民的土地所有制”“社会主义性质的经济”等概念。在1954年《宪法》提及了集体所有制,但这是合作社所有制的一个抽象表述,所指对象主要是城市劳动者集体。1962年《人民公社六十条》的颁行是土地集体所有制实际确立的标志。当时规定的人民公社中“三级所有、政社合一”的体制实际上是土地集体所有制最初的实践形态,这可以视作中国农村土地集体所有制的制度渊薮。

然而,作为一套政治选择的土地集体所有制并不仅仅或者说不主要是以土地的集体所有权为支撑的。结合历史环境看,其初始内涵主要包括以下几方面:(1)国家和农民之间的革命同盟关系。其内在逻辑是,党领导人民取得革命胜利并实行土地改革,在国家工业化过程中农民也应当服从大局共克时艰。(2)国家和集体之间的委托代理关系。其内在逻辑是,集体受国家的委托对基层社会进行全方位的管理特别是完成统购统销任务,集体实际是国家政权建设中的一个具体执行者。(3)集体和农民之间的汲取分配关系。其内在逻辑是,集体负责汲取农民的生产剩余上缴国家,并同时完成社区内的资源分配。在这一制度链条中,制度上规定土地归集体所有(事实上并没有处置权),主要是为了服务于上述国家—集体—农民关系建构的需要,而集体所有制则是这一整套制度在所有制层面的一个制度总结。

这一逻辑主要来自制度设计者,而非三方之间的契约关系。从世界范围看,一个国家的所有制安排与确立之际的历史情势和主导力量有关。由于历史认识的局限和政治利益的左右,最终被选择的未必是一个效率最高的制度安排,制度甚至未必从一开始就有着明确的内涵。但一如前述,所有制关系到总体性的政治关系和社会关系,规定了一个社会的基本制度形态。因此要十分注意的是,一种所有制安排一经选择,其所表达的就不再是一种具体的财产关系、土地关系,而是与国家政权和治权相勾连成为一种位格性的存在,所关涉的是一个国家政治经济体制中的根目录问题。面对这样的问题,任何的政治共同体都会极端谨慎。我们在改革中坚持土地集体所有制不动摇有着深刻的政治考量。

-

近几年,有一种争论悄然兴起,其争论焦点是农村土地制度究竟是“经营制度”还是“财产制度”。两种意见在权威文件里都能找到部分依据,但又难以找到明确的答案(见表1)。

时间 文件名称 支持经营性制度的表述 支持财产性制度的表述 1986.01 1986年一号文件 完善统一经营与分散经营相结合的

双层经营体制。— 1986.04 中华人民共和国民法通则 — 土地的承包经营权受法律保护。 1998.10 中共中央关于农业和农村工作

若干重大问题的决定长期稳定以家庭承包经营为基础、

统分结合的双层经营体制。切实保障农户的土地承包权、

生产自主权和经营收益权。2002.08 农村土地承包法 国家实行农村土地承包经营制度。 国家保护集体土地所有者的合法权益,保护承包方的土地承包经营权。 2007.03 物权法 农村集体经济组织实行家庭承包经营

为基础、统分结合的双层经营体制。土地承包经营权人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收益的权利。 2008.10 中共中央关于推进农村改革

发展若干重大问题的决定现有土地承包关系要稳定并

长久不变。赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 2012.11 党的十八大报告 坚持和完善农村基本经营制度。 依法维护农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权。 2017.10 党的十九大报告 巩固和完善农村基本经营制度,保持

土地承包关系稳定并长久不变。— 资料来源:改革开放以来土地制度改革部分关键文件。 表 1 改革开放以来关于农村土地制度的关键表述

从表1可见,在重要的土地制度改革文件中,经营体制、基本经营制度、土地承包关系、承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权这些概念间或出现,平分秋色,单纯从字面意义很难分辨哪种表述的位阶更高。对这个问题,不能拘泥于具体文本,而要回归到宪法结构和制度话语的分析中找寻答案。

1. 《宪法》中的经营体制和土地权属实际是两个层次的问题。

有学者认为,农村土地承包经营权的物权化与宪法规定的农村土地集体所有制相悖,以此质疑《物权法》与《土地管理法》的“合宪性”,并认为改革中出现了“经营制度”向“财产制度”的异化。⑯在笔者看来,这一观点非但没有正确理解所有制与产权的理论关系,而且对宪法结构也没有作认真分析。1982年以来,《宪法》中对于所有制和土地所有权都是分两条进行表述的,我们在此对2018年修改后的《宪法》文本进行分析。《宪法》第八条规定“农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制”,第十条规定“农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有”。可见,在宪法结构中是先规定了经营体制,尔后才规定了土地权属。这意味着,经营体制是产权归属的前置环节。如果再结合宪法文本作进一步的分析,可以发现《宪法》第八条中经营体制的规定实际是第六条所有制规定的进一步延伸,而此后的第九条、第十条则是分别规定了矿藏、森林等自然资源和城乡土地资源的所有权。宪法兼具政治性和法律性,经营体制(作为所有制的延伸拓展)体现的是政治性,而土地权属则体现的是法律性。也就是说,经营体制和土地权属在宪法结构中是两个层面的问题。因此,所谓“经营制度”向“财产制度”的异化是一个伪命题,物权化的土地承包经营权在是在现代民法逻辑下的具体权利创设,既不影响集体的土地所有权,更无损集体所有制。

2. 经营体制是政治话语,土地权属是法律话语。

中国土地制度实际是一套政治和法律的复合结构,要从多个层面去理解。随着改革推进,早期的“联产承包责任制”逐渐发展为“以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制”,这一内容后来被概括为“农村基本经营制度”。经营体制和经营制度都是一种政治话语,本质上是执政党的政治主张;而“保持土地承包关系稳定并长久不变”,以及党的十九大新提出的“第二轮土地承包到期后再延长三十年”则是执政党作出的政治承诺。在此之下,包括农村土地集体所有、土地承包经营权等概念都是法律话语,是所有制有关的一系列总体性关系进入经济系统的制度安排。土地制度的政治话语要依靠法律制度来落地,而法律制度要以政治话语为遵循,这是中国土地制度的特殊构造。⑰

3. 土地制度的两套话语表述需进一步明晰化。

由于对土地制度两套话语逻辑脉络认识的不彻底,很多文件对这个问题的处理就显得有些纠结,其中甚至包括一些以中央名义印发的高位阶文件。比如,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,在标题层面有意回避了土地制度字眼,而将其分散在“加快构建新型农业经营体系”“赋予农民更多财产权利”和“建立城乡统一的建设用地市场”几个部分当中。更为甚者是2018年中央一号文件,将“巩固和完善农村基本经营制度”“深化农村土地制度改革”并列,前者内容主要是农地,后者内容主要是建设用地,农地和宅基地的“三权分置”也分别划归这两部分。这就难免让人费解,同样是土地,为什么建设用地就是土地制度改革,农地就是经营制度改革?为避免歧义,未来相关表述中需要对土地制度的两套话语作出明确区分,而不再依据土地类别来确定内容安排。具体而言,可以将“经营制度”和“土地制度”作为并列标题,在内容安排上,经营制度部分主要谈基本经营制度、土地承包关系等政治性议题,而土地制度部分谈具体的土地产权制度改革。至于经营体系实际是一个经济活动的组织问题,应当独立于这两部分之外单独阐述。

-

集体化时代那种通过直接政治手段塑造的土地集体所有制存在两个问题:其一,就是为人所熟知的,这套制度不利于调动劳动者的积极性,存在制度的“低效闭锁”;其二,宪法中所规定的公有制、国家所有制、集体所有制都是生产关系层面的总体性概念,并不能直接转换为民法层面的权属概念,更无法直接与经济活动中的产权理论相衔接。改革开放40年来,农村土地集体所有制的内涵和实现形式早已发生了深刻变动,主要的改革步骤都是在围绕着“集体”做文章。

第一步是集体内部经营关系的调整。当时决策是,稳定集体所有制、不动集体所有权以保证政治稳定,通过家庭承包经营对共同生产体制的替代来调动农民积极性以提升效率。但实际上,这一改革很快就突破了集体内部关系的范畴,倒逼产生了国家—集体—农民的关系重新调整。这已然是对集体所有制内核的一种重构。

第二步是集体及其成员间产权结构的调整。主要做法是,通过权利创设来明确土地集体所有制的实现形式,在坚持土地集体所有权的同时以“两权分离”和“三权分置”深化产权结构改革,赋予农民更加完整的土地权利,并通过提升土地产权的强度来引导人们的经济行为。

当前上述改革仍在发挥作用,而且存在巨大的改进空间,但仅仅依靠这些措施来推进农村土地制度深化改革,动力已然显得不足。继续深化农村土地制度改革的逻辑起点在于,与数十年前相比,城乡关系和人口布局已经发生了历史性巨变。尤其是在典型农区,无论是集体还是其成员,早已是一个模糊不清的存在。要进一步深化改革,包括推动此前的经营关系和产权结构改革能够继续发挥作用,都必须迈出改革的第三步−“集体”自身及其成员边界的调整。孙宪忠撰文指出,目前以农村居民的居住所在地为标准来划分“农民集体”的做法,已经到了政策执行的尽头。⑱笔者完全同意这一观点。当然这一认识要形成可操作性方案,还要对“集体”及其成员权问题作深入讨论。

-

深化土地制度改革,必须对“集体”的性质与变迁有深刻认识。集体是一个十分抽象的表述,既可以将之理解为一个无组织形态的“成员组合”,又可以将之理解为一个有组织形态的“共同体”。大体来说,人类社会的“集体”经历过三种类型:(1)传统村落中基于“地缘相近、血缘相亲”构成的“集体”。这种“集体”与村庄范围不一定重合,其组织形态也不明确,支持其存续的是宗法支配关系和束缚保护机制。(2)通过政治手段人为创造的集体组织。苏联的“集体农庄”、中国以前的“人民公社”是这类“集体”的典型代表。这类“集体”一般具有明确的组织形态。(3)人们基于利益与合作关系自愿联合形成的“集体”。典型的如欧美国家普遍存在的农业合作社。这类“集体”初创时可以是非组织形态的,但在后续运作中为了与法治和市场体系接轨,通常要注册为特定的组织。

中国近代的民主革命中,通过土地改革及相配套的一系列政治手段彻底解构了传统村落共同体。而在1958年的集体化运动中,又再次通过政治手段强力构建“人民公社”这一“人造集体”。现行“集体”的出现是一个偶然事件。今天村庄一级的集体组织,实际是1962 年重建生产大队时以自然村落的居民为成员组建的。这种范围确定通常只能用于公共组织,比如地方政府的建立,而作为经济组织这种设置本身不具有无可置疑的正当性与合理性。改革开放以后这种“人造集体”在法理上终结,特别是乡镇层面的公社彻底解体,转制为一级政府,但事实上村庄层面上“政社合一”的集体制度至今存在。

不过,其实在实践过程中,农村集体从组建那一天开始就“一变再变”。

1. “虚实之变”。

《宪法》规定农村土地属“集体所有”,这里“集体”的全称应该是“劳动群众集体”或者索性称为“农民集体”。这又是一个所有制层面的概念,难以找到明确的行为主体。这一制度安排并不是在公有制意识形态指导下,经由严密的制度设计形成的,而是在人民公社解体之后不断填补制度空档过程中各方博弈产生的结果。多年来的改革中,这一虚置的“集体”所承担的权利正在逐步转移给“农村集体经济组织”这个实体组织。换言之,“农民集体”正在转型为“农村集体”。

2. “构造之变”。

2002年颁行的《农村土地承包法》规定了“承包期内,发包方不得调整承包地”。这项经验来自贵州湄潭的改革试点,通俗说法是“增人不增地、减人不减地”。尽管到今天为止,全国有1/3左右的村庄仍旧存在规模不一的土地调整,但这一规定的制度意义仍旧不可估量,因为其改变了“农村集体”的构造原则。正如刘守英所说:“按照新的制度安排,土地虽然依旧是集体所有的,但这个‘集体’却仅仅包括原有成员,而不再天然地属于从理论上讲可能无限新增的人口。”在他看来,这“触动了集体所有制的根本”。⑲

3. “质地之变”。

经过多年发展,特别是在典型农区,今天的村庄早已不是初建时那个均质的“集体”。从人口布局看,城镇化率已经从20世纪60年代不到20%上升到如今近60%,大量农民早已离村进城。另据笔者调查,各地现有空心村的平均比重在10%以上(见表2),这个数字已经刨除了完成整体搬迁和集中居住的村庄。从经营方式看,农村土地经营结构也发生了重大变化。截至2017年末,全国家庭承包经营耕地流转面积5.12亿亩,占家庭承包耕地总面积的37%。截至2016年,专业农户(经营50亩以上大户)数量达到376万户(见表3),如果按照平均每户100亩计算,全国由专业农户耕种的土地达到3.76亿亩,占承包地流转总面积的73.4%。面对上述趋势,一个核心问题就是离村者不再需要“集体”保护,但退出机制不畅,原有权利处于“沉睡”状态;务农者渐渐向大规模的专业化农户集中,原有“集体”给不了实际的支持,而专业农户的联合机制亦难以建立。

江苏 福建 云南 宁夏 吉林 上海 比重(%) 1.3% 16% 11.5% 9.6% 10.6% 14% 数据来源:笔者赴各地主管部门的实地调研。

数据说明:各地在调查中,通常把常住人口低于户籍人口50%作为空心村标准。江苏比重特别低的原因是该省较早实施了农村新型社区建设和相对集中居住。表 2 部分省份空心村比重

指标 2010年 2012年 2014年 2016年 数量(万户) 273.4 287.5 341.3 376 数据来源:农业部农村经济体制与经营管理司、农村合作经济经营管理总站编:《全国农村经营管理统计资料》(2010、2012、2014、2016年)。 表 3 全国经营规模50亩以上专业农户数量(2010—2016年)

通过以上分析看以看出,“集体”本身是变动不居的。“虚实之变”动属性,“构造之变”动原理,“质地之变”则呼唤着新时代“集体”范围、边界和功能的调整。前面两种变化的发生,就是基层实践探索得到国家制度层面的认可后发生的,足见官方对于“集体”变动的态度是开放的。能否在新的条件下实现“集体”的“再造”,催生制度层面的变革,关键要看是否能够探索出符合发展需求的新经验。

-

在近些年各地的实践中,“集体”的再造主要有以下四种模式:

1. 产权重分模式。

当前各地正在普遍开展的集体产权股份合作制改革是这种模式的典型。农民在1956年带产入社时所占份额是可以核算的,但经由“大集体”时代的熔铸,这种原始份额已经不具有计算意义。在这一轮改革中,主要是根据成员资格认定及相关赋值,变“共同共有”为“按份共有”,赋予集体成员对于集体资产的股权。这实际可以看作“构造之变”的延续,因其同样改变着“集体”的构造原理。产权重分对解决城中村、城郊村和经济发达村的“集体”及其成员关系问题意义重大。

2. 村企重构模式。

这一模式主要发生在“超级村庄”当中。“超级村庄”是指那些经济发展比较突出,但仍然沿袭集体化组织方式实行党政社企合一体制的村庄。这些村庄的共同特征是多年前就在村庄这个基底之上发展出了庞大的村庄企业(集团)。“超级村庄”再造“集体”的一个通常手段是,由“村办企业”向“企业办村”转变,很多村庄褪变成为企业职工的一个居住社区。其内在逻辑是,通过“村企转换”,逐步弱化企业(集团)中村庄“集体”的痕迹,从而使原有村民的“成员权”变得模糊,同时通过对私人资产的限制和控制以强化企业的“不可分割性”。笔者调查发现,这类村庄中“集体”的意识形态灌输十分强烈,但村民对“集体”的认识却十分淡薄,大多认为企业实际是属于领导家族的。⑳尽管实现了经济快速发展,但这些村庄从社会历史意义上讲几乎倒退回了一种初民社会形态−财产共有与强权的结合体㉑。这本质上是一种“权力支配财产”的社会形态。

3. 社区重建模式。

全国各地普遍推行的新型农村社区建设或者农村相对集中居住属于这种模式。前些年,为了折换一点土地指标,很多地方掀起了“撤村并居”运动,这是社区重建模式的起源。近几年,热火朝天的建设之后,地方政府逐渐趋于冷静,开始根据人口布局情况有步骤地开展新型社区建设。但这一模式仍旧存在的一个关键问题是,新型社区往往是原来若干个“集体”的新集合,这种未考虑成员需求的集中难以避免地会带来治理上的种种麻烦。㉒

4. 城乡重组模式。

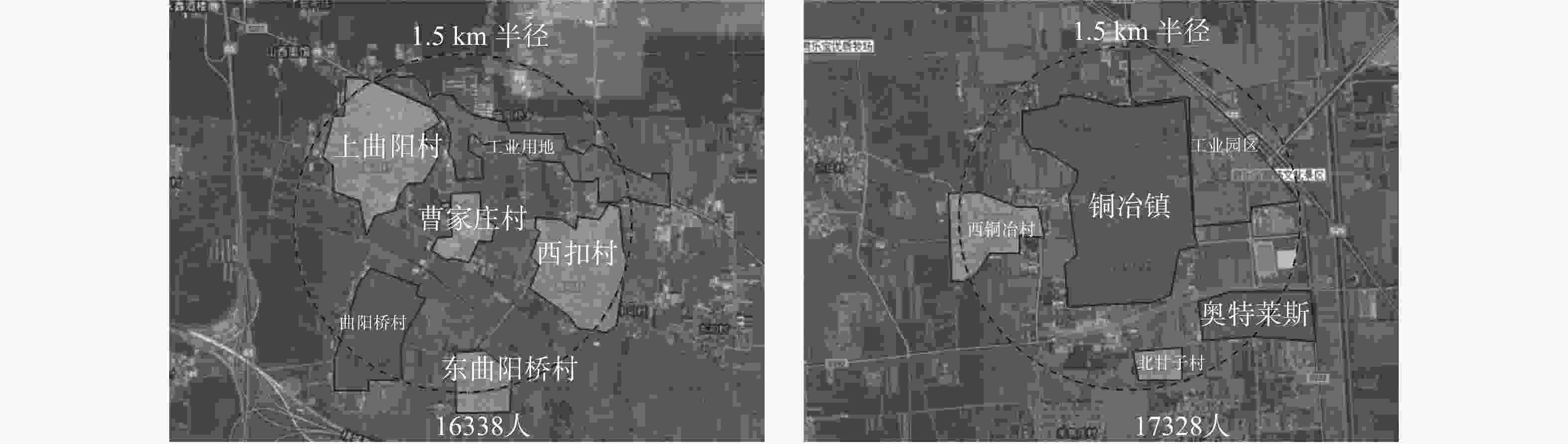

这一模式是上述社区重建模式的改良版,在石家庄都市区城乡一体化规划中作出了探索。石家庄周边乡村的一个典型特征就是“小镇大村”,镇区规模普遍偏小,主要集中在4000—6000人之间,大于1万人的镇区仅有1个;村庄规模普遍偏大,2000人以上村庄占比超过一半,4000人以上村庄占比达到15%。这一人口布局特征,让通过组建镇村联合体来发育小城市成为可能(图1)。理论上讲,这一模式通过若干个城乡组团的融合,致力于建设新的小城市,原有的农村集体将有更充分时间来分化调整完成再造。

上述四种“集体”再造模式可以分为两类:第1、2种模式是“产权再造”,第3、4种模式是“治权再造”。但是,无论是“产权再造”还是“治权再造”,都难以从根本上解决“集体”再造问题。第1种模式的成员“退出权”问题仍未得到明确,使改革的意义打了折扣,且对“集体”再造最为迫切的典型农区而言未必适用;第2种模式带有明显的“逆制度化意义”,如果任其发展下去,很可能导致这些村庄成员权的缩水甚至灭失;第3和第4种模式都是从空间组织出发来开展政策设计的,“集体”再造只是行政区划和空间重组之后一个不可避免的附带性议题。

上述四种模式归根结底都是在绕过集体所有制而不是着眼于集体所有制的完善与充实。在改革中,如果只从产权结构或者治权调整角度入手,而不从现实经济社会功能的角度去考虑“集体”构造的合理性问题,就很难去推进“统分结合”经营体制尤其是其“统”的一面的作用发挥。真正面向当前中国农村的“质地之变”,特别是解决作为中国农村主体的典型农区面临的问题,必须要推动“集体”自身及其成员边界的调整。进一步讲,要允许集体的退出、重组与再联合,核心是解决好集体组织的成员权问题。这与中国的农村土地集体所有制以及基本经营制度并不冲突。

-

越往人类历史的早期,人群的色彩就越浓厚,因为要靠人与人的共同行动解决生存问题。成员权即源出于此。随着人类进步和基本生存风险的解除,成员权类型逐步发生了分化。作为公共组织的成员,人们可以无条件享受相关权利,比如一个国家的公民权;但作为经济组织成员,人们享受的权利应当与其投入成正比,比如股份公司的股东。这样整个社会才能同时兼顾效率与平等,如果把两类组织原则混同,那么效率与平等恐怕都难以保障。

中国农村集体组织就陷入了这种“双低陷阱”。集体组织的成员资格认定并无固定的规范。在一般意义上,只要出生在这个共同体当中,就天然地具有了共同体的成员资格;但在一定文化条件下,嫁入、过继等“血缘拟制”也会赋予某人成员资格;而更多情况下,结果或许只是来自赤裸裸的实力对抗。成员资格一旦与某种“权利”勾连,那问题就进一步凸显。对问题产生影响的是这种“权利”有多少价值。现在农村社会冲突中出现的“按闹分配”,便清楚地体现了这一逻辑。困扰很多地方政府多年的“外嫁女”问题便是由集体成员权衍生出来的。

“集体”再造的核心是实现集体成员权的现代转型。解决这一问题,“政经分开”当然是一个好办法。但形式上的“政经分开”不解决问题。如果要真正实现“政经分开”,公共财政必须要能够对社区公共支出一力承担,集体经济组织专事经营。但问题是,即便这方面改革做得最好的广东,短期内也难以达到上述目标。以佛山市南海区为例,目前社区公共投入中,财政出资和集体股份社出资差不多各占50%,尽管财政出资在逐年增加,但增速有限。目前,政府官员的认识普遍存在局限,几乎众口一词认为完全财政负担“不合理”。这在一定程度上制约着此项改革进程。

更为重要的是,对典型农区而言“政经分开”并非“灵丹妙药”。典型农区一方面要解决人口布局变动带来的空间组织问题,另一方面要解决专业农户壮大崛起的生产组织问题。前一方面不是本文论述重点。就后一方面而言,如果仅仅是基于既有组织推行“政经分开”,而不解决进城农民的退出和专业农户的合作问题,那么很难望见中国农业竞争力的提升,也难以找到集体经济的出路。

此前全国层面已经部署过一轮农村土地承包经营权退出的试点。但这项试点范围非常有限,只在四川省成都市、重庆市梁平县、四川省内江市市中区三地进行了部署。同时由于市场化机制的缺失导致试点难以深入。其主要问题在于:(1)“永久退出”的尝试不够彻底,几个地方普遍采取了“长期退出”模式,即农户将“二轮”承包期内剩余期限的土地承包权退回村集体,但保留在下一轮土地承包时重新要求承包地的权利。(2)试点中要求土地承包经营权只能退归村集体,而不允许农户之间进行转让,导致退地补偿资金筹措困难。三地的补偿资金都是以财政垫付为主,同时辅之以集体经济组织自筹、银行融资等手段,不具有可持续性。(3)改革中只部署了土地承包经营权退出单项试点,但是农民的宅基地使用权、集体收益分配权的退出未作安排,使原本应该整体推进的改革被人为割裂。由于上述问题的存在,目前的改革试点实际宣告破产,要继续推进必须作出新的制度设计。

近几年开始推行的“三权分置”改革为解决成员权问题提供了新的契机。通常人们更关注“三权分置”之后经营权强化和坐实对效率提升带来的积极影响。但笔者认为,“三权分置”中将承包权与经营权分开,本质上是将成员权与物权分离。如果农地的“三权分置”中这一逻辑还不明显,宅基地的“三权分置”将原有的宅基地使用权分为资格权和使用权,那实在是再明显不过了。这样分割之后的意义在于:(1)随着土地经营权、宅基地使用权流转的长期化,土地承包权和宅基地资格权的含金量会大幅下降;(2)《民法典》制定过程中,土地经营权可能逐步具有一定的用益物权属性,㉓原本在《物权法》中即有规定的宅地基使用权的用益物权属性会被新的使用权所继承;(3)土地承包权和宅基地资格权将与物和物权彻底剥离,而仅仅具有成员权特征。

经由上述转换,集体成员权退出问题将变得更加容易实现,这是土地集体所有制及集体经济组织的现代转型的前提。

-

当前中国乡村大致可以分为三类:一是城中村、城郊村和经济发达村;二是“超级村庄”;三是更为广大的典型农区村庄。根据上述分析和认识,分别提出三类村庄农村集体组织及其成员权转型的操作性方案。

1. 城中村、城郊村和经济发达村早已不从事农业,实际上也没有多少农地,在这些地方应该扎实推进集体产权制度改革。

其改进空间在于:短期,首先赋予集体成员退出权;长期,开放股份社,建立股权交易市场,实现股权的证券化、市场化,逐步实现股份社公司化转置。这方面学术界基本已经形成共识,推进效果要看决策层改革的决心和勇气。

2. “超级村庄”的改革应该着眼于建立现代企业制度,推进企业(集团)股权结构改革。

具体操作:(1)推行企业股权结构改革,采用适当标准对企业管理层、有“村籍”的村民及企业职工股权份额进行量化(可采取不同于普通村庄集体产权制度改革中成员身份认定的方式,制定专门方案)。(2)建立现代企业制度,在上级主管部门监督下组建新的董事会、监事会,聘请职业经理人专事经营。(3)企业党委纳入民营企业党建总体格局考虑,不再保留原有党政村企合一体制。(4)原有村庄及周边新兴社区整体转置为小城镇,设立城镇党委、政府组织,与企业脱钩。

3. 典型农区村庄的改革应该在明确成员退出权的基础上,允许空间重组和集体再联合。

具体操作:(1)明确集体经济组织成员整体退出权,建立农村土地(林草地)承包权、宅基地使用权、集体收益分配权等由集体成员权直接转换来的权利的一揽子退出计划,鼓励符合条件的进城农户依法自愿有偿退出上述权利。(2)成员权退出过程中,允许相应权利不退还村集体,而在符合条件的农户之间进行直接流转。(3)允许打破既有集体经济组织边界,探索通过合作社等形式组建跨社区的新型集体经济组织,原村庄集体所有权可转移到新的集体经济组织。

“集体”的生成与再造:农村土地集体所有制的政治逻辑解析

- 网络出版日期: 2019-04-01

English Abstract

The Formation and Reconstruction of Jiti: Political Logic Analysis of Collective Ownership of Rural Land

- Available Online: 2019-04-01

Abstract: In the classical Marxist theory, ownership is not a specific property right arrangement. The direct determination of public ownership as collective ownership is the product of a specific historical stage and cognitive space. At present, the practice of demarcating the collective scope by rural residents’ residences in the initial construction of rural collective organizations has not adapted to the development requirements of the new era, and the re-invention of rural Jiti (" 集体”, collective) is an inevitable trend. The core of deepening reform is to realize the modern transformation of " Jiti” and its membership rights, and gradually give the collective members the right to withdraw, reorganize and rejoin. The land system reform centered on the " three rights division” provides an important window for solving the problem of collective membership rights. The release of the larger reform dividend depends on the formulation of specific operational plans for different types of villages.