-

社区党建既是政党建设的一部分,也是“党与社会链接”的基础环节。这里对相关文献进行梳理,并引入分析框架。

-

国内外以社区这个窗口来审视“党与社会关系”的研究较为缺乏,相关主题的研究取向大致有四类:

其一,经验化的“社区党建”解读。相对而言,国内社区党建的文献偏少,只占社区治理、社区建设等主题研究的1.74%①,而且大多文献是“就党建而言党建”,突出表现为对社区党建的精神进行“解读”或者对面临的问题进行“破题”,聚焦于社区党建面临的困难与改进方法②。但是,大多文献不涉及深层的理论解释。也即,相关研究偏重于政策解读,从意识形态角度来谈“怎样建设”而非谈“党建如何存在”,只讲正确性、方向性,不讲内在机理,显示出对社区党建机制与元理论的忽视。

其二,社区基层对于政党何以重要?在马克思主义者看来,“共产党人强调和坚持整个无产阶级共同的不分民族的利益”③,中国共产党的领袖们强调“从群众中来,到群众中去”④“ 群众路线是我们党的生命线和根本工作路线”。⑤西方学者认为,政党的关键是完成聚集和代表人民利益的任务。⑥有学者警告,脱离社会的政党“将不再植根于独特的价值观和团体”⑦,只有根植于社区和群体价值观的决策才能克服当代决策中固有的集体行动问题。

对于中国的社区党建,首先,一些官员和学者将其视为政党建设的一部分,例如,时任中组部部务委员陈向群发文指出要发挥社区党建在社会建设中的重要作用⑧,聚焦在“如何加强党建而非如何推动社会建设”上,有学者观察到社区中“党对各种社会组织的嵌入”。⑨其次,还有学者将社区党建视为解决社会问题的选择,看到社区党建“具有中国社会主义的一些特征,包括应对问题(Muddling Through Chaos)、自上而下的控制、服务导向的发展和规范的参与”,这被概括为党组织的社会创制(Social Institutions),但是它被简单地窄化为对单位制社会功能的替代⑩,主要是指由党来组建居委会。

其三,社区党建“社会整合功能”的再认识。政党本身是社会利益的整合者。在中国,与过去“单位制”党政社不分的整合方式不同,改革开放带来的社会分化迫使执政党采取新的社会整合方式。有学者发现,社区党建使得基层党组织成为沟通国家与社会的桥梁,且有助于凝聚动员社会和保持政治秩序稳定。⑪有学者论证区域化党建承担着对政党内部、社区社会、基层行政和异度空间进行整合的重任。⑫

在西方发达国家,当代学者和决策者普遍接受政党在现代民主中的核心地位。⑬二战后英美等国的政党推出过产业工会的互惠社区工会主义(Reciprocal Community Unionism)⑭,通过参与社区政治活动、在工会和社区之间建立联盟,发挥社会整合作用。也有不少学者观察到二战后西方国家公民与政党之间的联系被削弱:一方面,战后经济增长以及教育水平和世俗化程度的普遍提高使社会分层发生了重大变化,削弱了特定公民群体与其对应政党之间的特权关系;另一方面,各政党作为回应,试图扩大对社会中不止一个群体的吸引力。⑮在20世纪90年代,越来越多的人认为,一些国家的政党制度正在失败,它们的支持给该地区民主的质量和稳定带来了可怕的问题。⑯有学者批评因为缺乏与社区的互动,美国的“公共政策不是集体审议公共利益的结果,而是(政党)竞选战略的残余物”。⑰由此,原本可能希望参加选举的选民的投票率降低了。⑱在英国,三大政党的积极主义都在下降。⑲

更有甚者,有些学者已不再将政党视为社会整合的产物,而是将欧洲政党视为社会分裂的直接表现。⑳有研究指出,政党对整合社会非但无所作为,而且创造或助推了社会分化。曼扎和布鲁克斯将政党视为选择不同方案,通过将种族、宗教或阶级等社会差异政治化来形成社会分裂的塑造者。㉑进一步,政党与其选民之间的关系并不完全具有代表性,在追求狭隘的组织或领导自我利益的过程中,政党可能操纵或扭曲社会诉求。㉒

其四,社区中“党与社会”的链接形式。国内有研究者看到,基层党组织直接面对的是多元化而又“碎片化”的利益群体,因而注重“社区党建的社会功能开发”,提出党组织必须依托社会组织和社会成员之间的横向联系㉓,采用参与式的、服务型的管理模式㉔,回归政党的社会化。

在国外发达国家,政党与社会的关系往往是通过“选票”这一媒介,政党充当了统治者与被统治者之间的中间人(Intermediaries),将公众意见转译给政治领导者。㉕但是,西方国家日益出现“政党国家化迹象”−随着社会分裂和政党与社会团体之间的纽带放松,学者们将政党描述为在国家机构中根深蒂固、使组织资源转化为选举资源㉖、依赖国家资源的串联的治理联盟(Cartels)。㉗1995年,Katz和Mair将1970年以后出现的此种现象称为“卡特尔政党模式”,在这种制度中,严重依赖国家资源的卡特尔政党使新政党难以上台,选民可以从“固定的政党菜单”中选择,但不能真正改变菜单,因为“政党是专业人士的伙伴关系,不是公民的协会”。㉘由此,有学者判断,应将政党解释为构建社会与国家日益交织的结构,如果国家越来越多地与社会重叠,政党与国家重叠……它们为选民提供了一定的政治方向背景和表达赞成或不满的渠道,但不再是大规模封装的载体(Mass Encapsulation)。㉙

从既有研究来看,其一,中国情境下的社区党建亟需元理论的解释,从党与社会关系的视角来回答“为什么、如何办”的问题。国内大多文献对社区党建的内在逻辑缺乏解释,特别是对基层“党与社会的链接”过程缺乏分析,应当明白,社区党组织与居民的关系既具有党的“群众路线”、加强党的领导的政治意蕴,也具有观察党与社会关系的理论价值。其二,必须立足中国实际,研究社区党建中党链接社会的机制与逻辑。国内外党与社会关系的链接都发生了新的变化,在国内,随着社会各主体的成长,民众“获得了大量可以用来表达利益和进行政治参与的工具”,“客观上造成了与政党的潜在竞争,削弱了政党作为这种工具的优势地位乃至垄断地位”㉚,在国外,出现了“选举媒介向国家政党化”的转化,还存在其他社会组织替代政党功能,导致“权力私化”㉛的问题,政党如何应对这种挑战,并且出于什么样的考虑产生出新的链接机制,这尤其需要进行理论解释和对话。

-

政党与社会关系的调节发生于特定的结构之中,并借由特定主体的行动调适结构。其中,结构为主体行动设定边界和条件,过程则连接行动者与结构。㉜本文将在具体的社区结构情境中,对社区中“党与社会的链接”展开分析。

社区党建嵌于社区分化的社会情境之中,伴随了各类主体关系的变化。如果仅仅关注党组织对社区的抽象作用,则会脱离基层社区治理的实际,忽略政党与社会的具体行动。因而,必须观察实践中的党组织与社会的互动。

肯尼思将政党与社会的联系分为“封装链接(Encapsulating Linkages,参与性联系)、纲领性链接(Programmatic Linkages)、人格魅力链接与市场链接(在特定的选举中,政党根据特定的政策立场、最近的执政表现、特定候选人的相对能力或竞争对手的消极属性向未承诺的选民发出呼吁)”四种形式。㉝

在中国,中国共产党既有政党的一般属性,即进行利益综合和利益表达;又有中国情境下的特殊性,即作为唯一执政党在方方面面发挥领导作用。这就决定了,中国基层“党链接社会”有别于西方理论与实践。社区党建既是党组织自主生长的过程,也是一个政治整合过程。在实践中,基层党组织成为执政党用来覆盖和渗透社会民众的组织网络体系的结点㉞,按照政治整合理论,分化的社会需要政治主体将不同的社会和政治力量,有机纳入到一个统一的中心框架中,实现政治社会一体化㉟,其中,组织吸纳、政治文化与资源配置是政治整合的三种机制。

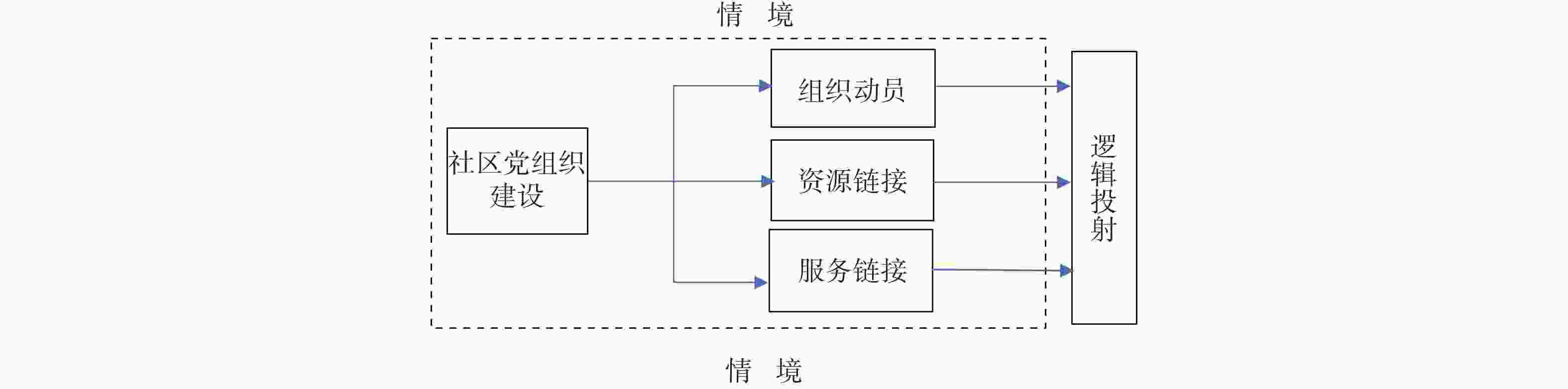

综合既有研究,特别是结合肯尼斯的四种链接形式以及三种政治整合机制,除了惯常的意识形态建设,“党与社会链接”的方式大致有三,即组织动员、资源链接与服务链接,三者分别对应:党组织依靠党员在社区发挥示范带头作用,党组织向社区链接资源,党组织直接为社区居民提供服务。本文将基于“党与社会链接”的理论框架(见图1),分析社区党建的机制,探讨社区党建投射的逻辑。

-

本研究选取了成都市21个社区㊱进行多案例研究。选取的原因为:(1)符合典型性原则,近年来,成都市成立了全国首家市委社区治理委员会统筹规划社区发展,形成以党建为引领、居民自治、社会组织参与的社区治理模式,在很多方面具有首创意义;(2)符合多案例研究的复制法则,按照成都市“三个圈层”的划分,分别在一圈层、二圈层、三圈层(郊区县)选取7个、9个和5个社区,包含4个老旧社区、9个商品房小区、7个拆迁安置小区和1个混合社区(见表1),不同的案例带有“准实验性”,有助于“在‘一阶抽象’到‘二阶抽象’过程中获得更为深刻、更富有启迪意义的理论发现”㊲;(3)符合可比较的原则,所选案例除了区位、类型、规模不同以外,还关照了不同治理效果,用以比较可能的因果关系,治理效果较好、一般与较差的社区分别为13个、3个和5个,分别编码√、⊙和×,其标志在于是否能够完成特定的治理任务,商品房小区特别关照了物业费收缴率。

社区编号 区位 类型 人口规模 治理效果 A 二圈层 老旧院落 8000人 √ B 二圈层 老旧院落 8100人 √ C 二圈层 老旧院落 5281人 √ D 二圈层 商品房 1.2万人 √,先乱后治 E 一圈层 老旧院落 1.6万人 √,先自治后整治 F 一圈层 拆迁安置+商品房+保障房 8000人 √,物业费收缴率98% G 二圈层 拆迁安置 8000人 √,物业费收缴率95% H 一圈层 商品房 7000人 ⊙ I 一圈层 商品房 1万人 √,物业费收缴率96% J 三圈层 拆迁安置 6000人 ×,物业费收缴率20%—30% K 一圈层 商品房 12703人 ⊙ L 三圈层 农民安置 3000人 √,物业费收缴率99% M 三圈层 农民安置 2400人 × N 三圈层 农民安置 1700人 × O 三圈层 商品房 4980人 ×,同一小区两个物业 P 二圈层 商品房 1.3万人 √,由乱到治,物业费收缴率95% Q 二圈层 商品房 规划20万人,入住1000人 √,物业费收缴率94% R 二圈层 商品房 1.3万人 √由乱到治,物业费收缴率98% S 一圈层 商品房 1.3万人 ⊙ T 一圈层 拆迁安置 2.5万人 ×,物业费收缴率不到40% U 二圈层 拆迁安置 4000人 √ 表 1 所选取的21个案例分布情况

-

本研究采取实地调研的方式收集资料,主要采取半结构化访谈和实地调查法获取一手资料。采取的步骤为:(1)对包括社区党组织和街道办负责人、所在区县党委组织部、社治委、住建局、民政局以及业委会、物业公司负责人、志愿者和居民代表进行半结构访谈;(2)进入社区实地观察,全方位观察社区治理现状;(3)对成都市委社治委、政法委、组织部、民政局、住建局等负责人开展结构式访谈;(4)为了补充相关信息,研究团队还与主管部门进行了网络回访。调研时间为2019年3月到6月,涉及调查对象160多人,整理录音文字29万字。

-

作者对所获取的调研录音和资料全部进行数据编码,力图避免案例分析的随意性和主观性。编码规则为:(1)对所有调查的社区进行编码,按照从A到Q赋予代号,同时对所有访谈资料的条目进行编号;(2)对基层党组织面临的情境(主要是治理难题)、主体(组织建构)、过程(组织动员、资源链接、服务链接)和机制投射(主体补位、社会创制)7个构念进行编码;(3)结合社区编码和构念进行次级编码。例如,A社区的组织构建的举例编号为Ao1,Q社区的逻辑投射的举例编为Qr1等(见表2)。

类型 构念 测量变量 关键词举例 编码 条目数 情境 治理难题 问题集中程度 矛盾、投诉、纠纷、问题、乱象 q 82 主体 组织建构 组织程度 党支部有力、纪律、规则、党性、双报到 o 56 过程 组织动员 号召力强度 示范、连点帮扶、包楼栋、带头、威信、参选业委会、发动组织 m 105 资源链接 链接强度 经费、场地、认领项目 l 58 服务链接 服务项目 解决问题、满足需求、养老、志愿服务、巡逻 p 70 机制投射 主体补位 主体替代性 维护秩序、监督物业、组织业主投票 r 56 社会创制 主体创造性 社会组织、协会、业委会、公约 s 58 表 2 构念、测量变量与编码

-

社区党建既要受党中央对党建要求的内在规定,也是基层面临治理难题的现实选择。

-

在社会自主性和社会力量不断生成和壮大的背景下,党整合社会能力的弱化将不利于党的领导与执政。㊳自新世纪初,伴随社区制的逐渐推广,社区成为党建的重要阵地。

2000年5月14日,江泽民在上海主持召开党建工作座谈会时讲到:“在党政事业机关和国有企业之外,出现了新的经济组织和社会活动领域……要切实加强街道社区党的建设……实质就是打牢党在城市工作的组织基础和群众基础。”㊴2000年6月,时任中央政治局常委的胡锦涛在天津考察时指出,要“根据形势的发展变化,切实把城市社区党建提到重要位置上来……凡是有党组织的地方就有党的工作和活动”,坚持以党组织为核心才能协调各方形成建设社区的合力。㊵2000年10月,江泽民提议在每一个社区设置一个党支部。㊶截至2001年底,全国99.9%的街道、87%的社区居委会建立了党组织。㊷2004年,中共中央办公厅转发《中共中央组织部关于进一步加强和改进街道社区党的建设工作的意见》要求,凡有3名以上正式党员的社区,都要单独建立社区党组织。

党的十八大以来,习近平总书记在不同场合强调社区党建作为“巩固执政基础”与“密切党和政府同人民群众的关系的桥梁”的作用。2014年,中共中央办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》,要求“推行区域化党建”以及加强基层服务型党组织建设。党的十九大提出“党是领导一切的……要提升基层党组织的组织力”。2018年10月开始实施的《中国共产党支部工作条例(试行)》规定:“社区党支部,全面领导隶属本社区的各类组织和各项工作。”2019年5月,中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》,再次强调“城市基层党组织是党在城市全部工作和战斗力的基础”,要求增强街道社区党组织政治功能和战斗力。

历史地看,社区党建作为一项政治任务的重要性逐步增强,全国重视社区党建的政治环境已经形成。在这种环境下,成都市进行了自身探索,2017年9月,成都市在全国率先成立党委序列的“市委城乡社区治理委员会”,由市委常委、组织部部长担任主任,一个重要意图就是为了推动基层党建“有抓手”。市委书记要求社区治理“必须强化党组织的领导核心作用,各项工作都要体现党的意志和要求”。

-

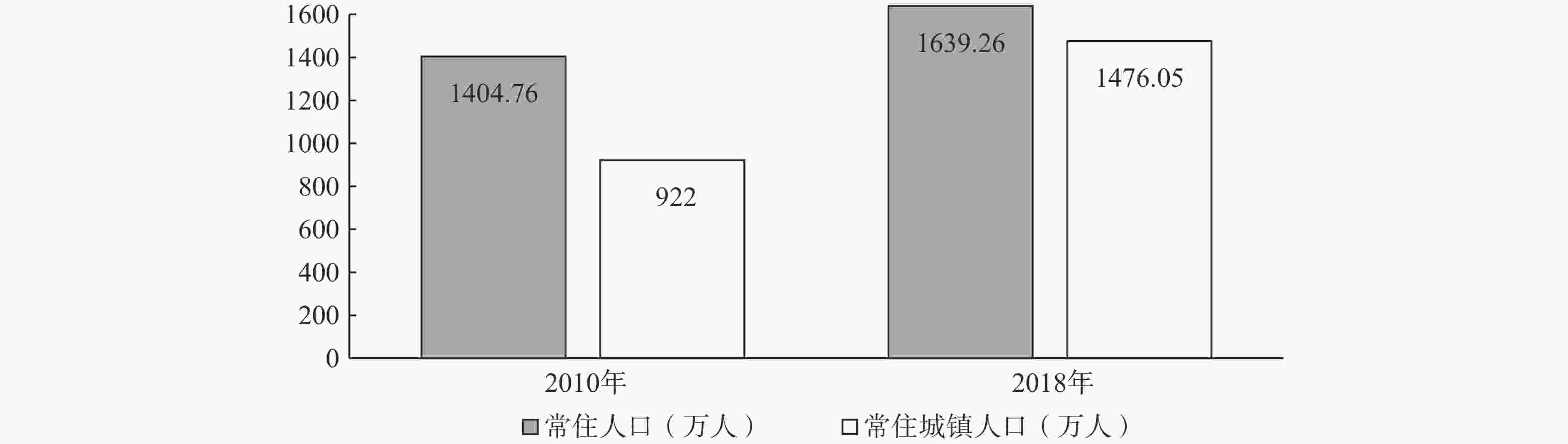

第一是,城市人口与小区治理问题呈现“双增长”趋势。2010年到2018年,成都市常住人口从1404.76万人增长到1639.26万人,常住人口中的城镇人口从922万人激增为1476万人,8年时间增长554万人口,年均增长69.3万人,相当于每年新增一个中等城市人口的规模。各类社会阶层向城市空间的集中,也肯定会产生各种利益需求和摩擦,增加社会服务和社会稳定的压力,小区居民越来越多、主体越来越多元、需求更加多样,对社会治理提出了挑战。2018年成都市通过网络理政平台反映的小区问题中,物业管理、私搭乱建、小区治安、公建配套等问题高居前列,均比2017年呈倍数增长。

第二是,城市社区的内部变化冲击了原有的治理格局。到2018年,成都市共有居民小区2万多个,其中,商品房小区5700多个,拆迁安置小区2000多个,老旧小区(院落)1万多个,居民人数分别占城市常住人口的48.5%、19.1%和19.7%。不同类型小区面临不同的问题,安置小区的房屋质量、物业管理问题突出,商品房小区的物业纠纷和违法搭建问题突出,老旧社区的设施老化、公共空间不足等问题突出(见表3)。

小区类型 主要问题 安置小区 房屋质量问题;车位不足;楼道堆积杂物、高空抛物;群租房,流动人口管理难;违法搭建;物业费收费难 商品房小区 业委会利益纠纷多,维修资金动用难;养犬问题;住改商、违法搭建;车位不足 老旧社区 基础设施年久失修;配套设施不足 表 3 不同类型社(小)区面临的主要问题

最为显著的是,商品房小区的快速增加对已经成型的“社区制”发出最有力的冲击。一方面,法律制度还未经完善,对市场组织的有效规范监督还未形成,房产商和物业公司基本主导小区治理秩序;另一方面,以房产权为核心的业主权利意识不断觉醒,业主组织的成立既被法律赋权,又面临成立难、缺乏监督、运行不良的困境,难以承担治理功能,容易出现“社会失灵”㊸的现象,例如,R小区2018年8月成立业委会,到2019年4月7个委员中已经辞职4个。在主管部门的一些领导看来:

“以前街道和社区基本上没有经历过商品房小区,现在的一些小区没有业委会,完全由物业公司说了算,成了独立王国,我们的工作都很难进入,这种状况必须得到改变。”(CZW1, 2019年4月2日)

“进入业委会的人没有准入门槛……退出也容易,遇到点事儿就退出了,确实需要党建引领优秀党员和高素质业主进入这个组织。”(ZJ1, 2019年4月1日)

在各类矛盾和纠纷激增的情况下(见表4),将问题解决在社区,是加强党建引领的一个重要目标。

Cq20 拆迁安置小区的居民从分散到集中居住之后,产生了更多矛盾,本来在拆迁过程中就有矛盾。 Cq22 在一些万人小区的矛盾纠纷,包括噪声、漏水、违章搭建或者其他方面,涉及动用部门资源基本上不太现实,成本高。 Eq25 我们这个小区,从去年到现在给市长信箱反映问题不下一百条,涉及到老百姓的利益了,不找政府找谁? Fq27 你看到老百姓要求成立业委会了,一定是那个小区已经出了超多矛盾。 Hq30 我们街道每年接到物业投诉量是所有投诉量的三分之一左右。 Mq33 我们街道一年的物业投诉量占信访数量的80%。 Pq39 我们区物管科人算多的,20人,去年一年的物业投诉量是16000件,按要求还必须电话回访……我们还要管290个物业服务小区,业委会工作量也很大,按要求90天内要成立,时间根本不够用,三个月才多少个双休日,业主也不一定配合。 Rq56 去年我们街道通过网络理政的物业投诉是1696件,小区矛盾化解近5000件,一些大型小区几千户,都是外来户,工作开展比较麻烦。 表 4 社区党建面临情境的资料举例

-

在政治要求和现实情境共同设定的系统环境中,社区党建被定位为“贯穿社会治理和基层建设的一条红线”,这条红线的作用如何发挥,还要看行动过程。从组织建构来看,所选取的21个社区,全部设置了党组织,一些社区还形成了区域化党建机制。一些较大的社区还成立了党支部和党小组。例如F小区就设立了8个支部,G小区设置了3个支部和9个党小组。构建组织只是完成了党建的第一步,党组织通过党内纪律、规范和学习活动,推动党内整合,在此基础上密切与社会的链接。

-

组织动员既包括党组织对党员的动员,使其在群众中发挥示范带头作用,从而带动群众;也包括对群众的组织和动员。

其一,中国共产党向来重视“党员发挥模范带头作用”。《中国共产党章程》(简称“党章”)规定了党员的8项义务,其中2项涉及“联系群众、带动群众”。以此,党组织通过发挥党员个人人格作用、志愿作用,链接社会。在一些治理主体缺位的情况下,社区党组织往往依靠意识形态和组织约束,促使基层党员发挥“示范带头作用”,这突出表现为在治理任务中身先士卒、包片联户、参选业委会、认领项目、维持秩序等形式。实践表明,组织动员往往在社区治理面临困难时能够发挥“救急”和“兜底”的功能。在13个治理较好的案例中,100%的社区充分发挥了党员带头、示范的作用(见表5)。

组织动员 治理效果 Am3 社区党委是项目认领的平台倡议者、搭建者。党员把群众动员起来了。 √ Bm6 党员威信较高,特别是老党员政策性较强,他们承担了动员群众的工作,还领办社会组织,也认领微项目。 √ Cm7 我们两委、党员代表先牵头,然后跟老百姓讲前景,最后成功拆掉了14500平米。 √ Dm11 小区发生了多次停电而后业主堵路情况,党支部成立后,我们感觉到有组织了,小区安全主要是靠组织了一批人巡逻。 √ Em15 社区的活动基本由党支部发起。 √ Fm17 实行党员轮岗、党员义务工制。 √ Gm21 建立党员包楼栋、包户联系制度,通过坝坝会、入户等方式收集居民意见与建议。

Gm23 开展党员“六带头六争先”活动,引导居民做环境保护的维护员、家园建设的服务员。

Gm27 我们小区大操大办办流水席是很久以前就有的,就是靠我们老党员组成宣传队,然后是发倡议书,进居民公约,开发布会,最后成功遏制了。√ Im33 党小组的党员在联络居民发挥了很大作用,党组织积极推动业委会的建立。Im41我们成立了院落治理委员会,由党总支、党支部和居民小组等代表组成,实行交叉任职。 √ Lm57 党员服务体系主要是发挥党员示范带头作用,常态化开展有困难找党员、有事就联系党员。 √ Pm91 社区书记亲自找我谈了几个小时,让我牵头成立社会组织。我今年的大活动有12次,小活动有很多。 √ Rm93 小区没有业委会,党支部也就三个人,我们就把居民发动起来,成立了一个党群组织。 √ Sm97 业委会禁止社区(党)组织活动进小区,认为办活动会人员混杂。 ⊙ Um103 将党员干部示范引领作用贯穿拆迁过渡、安置管理全过程。 √ Jm51 现在正在发动党员和积极分子的居民来参与楼栋单元的管理中去,探索一个微治理的模式。 × Mm59 党员动员比较弱,党员人数多,示范作用不够,觉悟也有待提升。 × Om73 其实党员能够身先士卒就行了,做其他居民工作太难,老弱病残,长期在外务工的,家里做不了主的,看子女脸色的,很难管理。 × Nm66 党员人数不够,年龄偏大,党员发挥作用弱化。年轻党员都外出打工了。 × 表 5 组织的资料举例

例如,B社区由43个老旧院落组成,居民普遍反映缺乏公共空间,由于各自围墙封闭,甚至出现救护车难以进入耽误救人的情况。在缺乏业主自组织的情况下,社区党组织书记带头拆墙,并且带领党员亲力亲为,完成公共空间的改造;I社区在成立第二届业主委员会的时候,动员党员参选业委会委员,当选的11名委员中有8名党员,居民反映:“党员选举有优势,大家对候选人都不熟悉,如果候选人是党员身份,就会增加一些信任感,得票率比较高。”

同样的,治理效果较好的L安置小区,常态化开展“有困难找党员”的活动,既完成了小区内基本设施的完善,也加强了对困难群众的服务;相较之下,位于同一区位的其他同类型小区,因为年轻党员多数外出打工,老年党员居多,老年党员能够自己身先士卒已经不错,再动员其他留守群体则比较困难,因而治理效果相对较差。在治理效果较差和一般的8个社区中,党员的示范作用没有充分发挥,个别商品房小区的党组织甚至难以进入小区活动,治理效果一般。

其二,基层党组织具有组织动员群众的任务。党章将“团结、组织党内外的干部和群众”列为基层党组织的第一项任务之中。在实践中,社区党组织不但注重“区域化党建”工作,实现党组织在不同组织中的“全覆盖”,还在组织群众方面发挥积极作用。

2017年,成都市发布《关于深入推进城乡社区发展治理建设高品质和谐宜居生活社区的意见》,强调“要以建设服务型党组织为抓手,带动社区自治组织、社区社会组织建设”。2018年,成都市党建引领居民小区发展治理工作现场推进会要求“以小区为单位集中组织开展党员活动,引领制定居民公约,领办自组织、社会组织,示范带动群众参与发展治理”。

成都市在物业小区通过“找党员、建组织”的方式,推荐党员参选业委会组织,并且在党组织把控方向的前提下,保证业委会组织良性发展;在无物业管理的老旧院落,依靠党员动员和组织,建立院落自治组织,形成院落民情代表议事会制度,由民情议事会民主议定院落事务,自治小组负责落实。

此外,基层党组织还在社区瞄准居民需求,培育和带动各类社会组织。成都市《关于开展2019年党建引领城乡社区发展治理示范社区建设的推进方案》以及各区县《建立党组织引领小区院落治理新机制的实施方案》要求“党组织领办培育社区各类组织。加大党组织领办培育社区各类组织力度……每个社区培育社区社会组织不少于3个、自组织不少于5个”。在基层社区,党组织通过培育和领办志愿者组织、鼓乐组织、书画组织、老年人协会、残疾人协会等各类社会组织,调动居民参与,让居民了解社区、支持社区。例如,武侯区的晋阳社区就在党组织的引领下,培育孵化了17家社会组织,这些组织在具体的活动中,增强居民之间的交往,营造出居民参与社区公共事务的氛围。

-

资源链接是指由党组织搭建的平台,将社区之外的资源链接到社区中来,满足居民需求的过程。调研发现,社区党组织能够通过链接资源,增强解决社区内部问题的能力,密切与居民的联系。在13个治理效果较好的案例中,有9个社区建立了“区域化党建”或者“结对共建”的机制,将社区以外的资源引入到社区治理中来,治理效果一般或较差的8个小区中,仅有一个偶尔有一些志愿服务进入到社区(见表6)。

A17 每个区域共建单位认领一个微项目。 Bl5 之前老法院办公用房的使用权给我们了,我们用来作为公共活动空间。 Cl20 我们这条路改造之后,盖了一些售卖亭,每个8平方对外出租均价是12万每年,加上便利服务市场,大概是200万的资金收入,这相当于(共建单位)给社区的资产。 Dl22 我们在党建引领下成立业委会,而后找资源,政府出资30万给解决了用电问题。 Gl31 与12家单位党建结对共建,资源共享、党课互上、文化教育共建、公益活动共做。 Ql53 我们与开发商合作成立了社区基金会。 表 6 资源链接的资料举例

如果小区党组织能够发挥坚强作用,社区和街道就容易在该小区开展“示范工作”,相应的区域共建还有利于整合社会资本为社区所用。有小区反映,“我们小区因为党支部比较得力,在创建示范小区时,街道就投入了800万元”。几个一圈层的老旧社区,因为人口规模小,在“以人头费划拨”的社区治理资金中获得资源相对受限,通过联建方式获得了外部资源支持。

例如,C小区地处大学区域,周边发展了大量餐饮服务业,但是小区基础设施陈旧,经常一下雨就污水横流,小区支部与周边的单位共建,获得了水务局6950万元的投入进行改造,在改造周围民房的时候,还得到大学师生的支持,进行了很好的美观设计,建成之后因为风格独特,成为“网红打卡”之地,吸引了更多的客源。Q社区则发挥了开发商“品牌构建”的积极性,倡议成立社区基金会,企业组织来发起800万的基金,注册成功后完全交给社区;U社区采取结对共建方式链接到5家单位,幼儿园在招商合同中承诺每年捐赠发展基金不低于5万元,2家企业自愿出资33万元认养小区绿地。相反,治理效果较差的小区则反映:没有什么资源进小区,党建开展工作没有抓手。

-

社区建设在全国范围内铺开以来,原来“内向型组织”属性较强的社区党组织,逐渐强化了对群众的服务职能。特别是,党的十八大提出了加强基层服务型党组织建设的任务,此后,各地党群服务中心作为基层党组织面向党员和群众服务的窗口,成为新时期加强党群关系服务群众的举措,社区办公场所挂牌“社区党群服务中心”,实际上成了统合社区各类组织和服务的平台。㊹

成都市将社区视为群众服务的“最后一公里”,将小区视为推动治理进一步下沉、解决好服务群众“最后一百米”,2018年,在全市范围内推进了“社区党群服务中心亲民化改造”,一些小区成立了党群服务中心,成为公共服务向社区延伸之后“再次延伸”的标志。党员因为直接在小区内生活,熟悉小区环境,可以通过邻里关系更直接、更容易地解决一些问题。实践表明,大多治理效果好的社区由党组织发动,设有不同形式的巡逻队、志愿者队伍,发挥纠纷调解、助老扶弱、秩序维护、设施改善等服务功能(见表7)。

Ap2 我们最初把整个院落存在的问题和居民真实的需求,列出清单,然后跟居民讨论怎么做。 Bp5 我们打造法院综合楼的时候,引进一些商业业态、文化公益的便民项目,就是满足居民对生活广场的需求。 Cp11 我们进行了雨污管网改造……利用公共收益聘请了文明劝导员,秩序也好了。 Dp15 我们为小区安全进行了常规的巡逻。 Ep27 每个楼栋都成立党支部,这栋居民遇到问题就会找党支部寻求帮忙。 Fp29 组建了为老年人服务的六大功能室,组织志愿者为老人开展服务。 Ip41 党建引领包括政治引领(政治学习等)和服务引领(老年照料、节假日活动等)等具体行动。 Lp46 社区两委大部分时间都在小区里面。看百姓的生产生活,了解他们的需求、存在的问题。

Lp49 党员志愿者、青年志愿者对空巢老人、留守儿童、残疾人一对一的服务。Pp51 我们在旁边打造一个党建活动阵地,让党员利用业余时间来给小区开展一些服务,比如依托物业设立一个服务站,让党员或者业主志愿者去服务窗口定期收集一些小区内不方便去街道办理行政审批事项的,然后街道可以集中办理。 Pp57 党员带头做“家访”,成为小区各方利益的“仲裁者”,使业主与物业的对立矛盾有了缓和。 表 7 服务链接的资料举例

在治理效果好的13个社区中,党组织均更加积极地开展服务。例如,U小区“依托现有经济适用房公共资源,建立群众之家、志愿者之家,打造集健身房、音乐舞蹈室、手工艺坊、书房、暮夕茶坊、四点半课堂等多功能于一体的党群活动中心”,将公共服务阵地推向老百姓家门口;P社区“八小时奉献在小区”行动,为小区党员设岗定责,由党员带头,动员小区业主积极参与文明劝导、政策宣传、关爱老人等公益服务,一年内党组织已组织议事会2次,解决了8个议题,居民对党员认同感显著增强。

-

实践表明,城市社区党建凸显出“党建社会”的特征。上述三种链接既是保持“先锋队”作用、发挥“密切联系群众政治优势”的政党属性使然,也是弥补多主体缺位、达成集体行动的现实选择。以党建撬动居民参与成为迈向共建共享共治的关键步骤,这正验证了“治理转型并非遵循线性逻辑”㊺的判断。

-

在城市发展面临一系列新情势的条件下,成都市委认识到“社会活力不足”与“社会组织发育水平不高”㊻的问题,将党建引领视为弥补治理短板的必然要求,要求“推动组织体系和工作体系向小区下沉”。

在社区治理主体缺位、组织化不足的背景下,党组织进场补位是维持社区秩序的保障(见表8)。前文提到的三种机制大多是在“主体补位”这个层面来开展工作的。具体来看,在商品房小区,党组织主要承担居民利益表达、纠纷调解、社会组织孵化、秩序维护等工作;在老旧院落小区,党组织的事前动员、区域化共建促成了环境的改善;在治理较好的拆迁安置小区,党组织在结对帮扶、志愿服务之外,还组织成立了物业中心,弥补了物业管理缺位的短板。在21个案例中,社区党建发挥补位作用良好的有14个,其中13个治理效果良好,剩余的一个治理效果不佳的安置小区并非因为党组织补位功能不够,而是外在因素(建设质量问题)带来了诸多困难。

Br3 我们把党员全部公示,35个人。然后成立党支部,把院委会换届了,其中四个党员进入了院委会。 Cr5 我们街道办党工委的副部长担任组长,社区副书记牵头,一些党员代表担任小组长(来推动拆迁改造),这样,我们的工作就好开展一些。 Er7 社区党组织孵化物业中心……党支部在维修基金的监督方面发挥了作用。 Fr20 每名党员轮流在“党员之家”提供服务,党总支以组织为载体与物业对接,解决居民诉求。 Gr22 小区党支部以党小组为单位认领公共区域,组织党员积极参与志愿服务。

Gr25 党员骨干带领居民一起制订了一栋的公约……鼓励党员牵头发展自组织,自组织中共有党员骨干22人。Ir31 之前十几年没有成立业委会,我们党支部、居民小组和老协,有群众基础,挨家挨户动员,征求意见。 Rr43 成立业委会的基本上都是党组织在开展相关工作。 Ur55 搭建院委会+楼栋小组,同步运行监事会+议事协商会,党员带领群众管理自己的事情。 表 8 主体补位的资料列举

重要的是,有4个小区在出现乱象之后由党组织的补位实现了“由乱转治”。例如,O小区2014年到2016年陆续出现因为车位、商业和绿化等问题的“房闹”,甚至出现居民堵小区门、打砸事件,小区居民出现拒缴物业费的现象,2016年物业费收缴率为85%,2017年欠缴物业费230余万元,街道将该小区概括为“两差(安全管理差、卫生秩序差)、两难(费用收取难、自治管理难)、两少(小区活动少、商业配套少)”乱象,社区党委在摸底之后成立小区党支部,由小区党支部来指导业委会、监委会的成立,党员走门串户、收集居民意见,针对性地开展志愿服务活动,针对小区利益重大问题开展多方协商,经过努力,小区治理成效初步显现,物业费收取率提高到95%;R小区没有业委会,在小区出现各种矛盾的时候成立党支部和党群治理小组,就居民反映的意见与物业公司沟通,解决居民问题,监督物业管理,物业收费率达到98%以上。在区县实践的基础上,成都市将社区党建提炼为“五步工作法”,即“找党员、建组织、优机制、抓服务、植文化”。

从逻辑上看,面对市场化进程中社区利益的分化以及矛盾增多,社会力量的成长还不成熟,党组织进入社区弥补治理主体短板,以组织化应对非组织化,既是高效解决基层问题的权宜办法,更是出自长期以来党组织建设的传统。《中国共产党党章》规定,“凡是有正式党员三人以上的,都应当成立党的基层组织”,而党的基层组织被强调是“党在社会基层组织中的战斗堡垒,是党的全部工作和战斗力的基础”。在基层发挥积极作用,特别是弥补组织真空、领导本地区的工作和基层社会治理,是政党自主生长的要求。

特别是,与其他社会主体特别是分散的居民相比,党具有意识形态约束、纪律约束等组织优势,使得基层党员成为有约束、可依靠的主体。具体来讲,党员带头、党员亮身份是长期以来党组织对基层党员的意识形态约束,基层党组织建立以后,依靠政治学习和纪律强化党的组织力和党性,在此基础上发挥组织优势、弥补短板、维持基层秩序。

例如,R小区党支部要求党员在业主微信群里不能乱发言,以避免负面信息在小区传播,相关意见在党员大会上讲,然后再跟物业沟通;I小区的物业公司十几年不允许成立业委会的情况下,党支部在要求党员加强自身素养、定期进行组织学习的同时,挨家挨户动员,征求意见,最终成立业委会,实现由乱转治。在面对业委会缺乏监督、运行不良的情况下,依靠组织推荐党员参选,依靠组织纪律约束党员,是确保基层秩序的良方。F社区和P小区书记的所言具有代表性:

“很多业主的私利可能会影响业委会的运转。我们对于业委会,主要通过党员代表做工作,只要是有党员身份,会按照党组织的正确引导开展工作,在政府、街道和社区的政策框架下开展工作。”(FSJ, 2019年3月26日)

“业委会的成员可以随时退出,做一些不负责任的事情,如果是党员我们就可以约束好,毕竟有组织约束。”(PZJ, 2019年4月1日)

此外,党组织还通过项目化、考核和评比等手段,促使党员发挥作用。例如A社区就在创先争优的时候,要求党员做先锋示范,在对支部评比的过程中,党员是否带头是一个重要的指标。

-

党组织建成之后,其定位为何、职责边界在哪儿,触及情理法的边界。在这种背景下,一些实践已经展现出“培育社会而不包办社会”的积极走向。所调研的案例中,有11个涉及培育社会、发挥社会作用,前置性地把握社会组织发展方向,创造共治的条件。其中,治理效果较好的13个社区,切实推动了培育社会、社会参与治理的工作(见表9)。

As7 以后的物管都是要由他们自己管理的,我们提前做好他们这种思想意识的转变。

As9 现在我们培育居民都是让他们从个体化到组织化的参与,我们已经有了12个自治组织。Bs13 把居民参与率提高,把居民的公共意识、参与意识,还有志愿服务的意识提高,就是我们想要做到的一个目标。 Cs15 我们提级改造后吸引了更多的客源,组织党员跟商家一起商议,成立了美食协会、酒吧协会和民宿协会。 Ds17 我们的党建引领,除了支部建起来,业委会的规则、居民公约也出来了,这个就是我们小区的小宪法,要遵守的。 Es20 老旧院落的维修基金,坚持先自治后改造,先把长效机制建立起来,我们再对其进行投入。 Gs29 以党员为骨干,通过自荐和推荐的方式产生了30多名楼栋“干部”,培养自我教育、管理、监督、服务意识。 Ks33 我们依托社区营造项目在对自组织进行培育,因为居民现在还不知道、还没有这个能力自我治理。 Ps47 我们通过党员带头作用去指导小区自组织参与社区治理,已经成立了有八个社区组织,然后通过他们开展了一些活动。 Qs50 按照“建设与治理并重的思路”,先后成立社群组织38支,创新成立了社区基金会。 表 9 培育社会的资料举例

例如,在Q社区,在大部分居民还未入住的时候,社党组织就按照居住区块形成了“组团式治理”,1000多居民推选出96名组团议事会成员,发挥居民力量邀请邻居“组团”共建空间,讨论共同治理的规则,解决了一些共同的问题,形成对其他组团的示范以及居民之间的链接。U社区是治理较好的拆迁安置小区,党组织通过自下而上和自上而下的方式,反复征求意见,最终形成居民高度认同、简单实用的《小区自治章程》,促使村级事务与小区管理制度无缝对接。再如,A社区是老旧社区,该社区在空间改造的过程中并非是由党组织和居委会大包大揽,而是遵循“先自治后整治”的思路,撬动居民共同参与:

“院落改造其实很快,几个月的时间就可以,但是我们几乎花了一年的时间,就是把居民动员起来,让他们参与进来,来设计,把自己的意愿表达出来,后期才会真正的去维护……我们对院落灌输的一个理念是,你们不动我也不动,你们先筹资,不管是多少,每一户筹一点,我们再去找党组织和社会单位来共同来参与……这个院落搞好了,其他的就开始动起来。”(ASJ, 2019年3月28日)

从逻辑来看,基层社区党建引入“撬动社会”的思路,是基层治理压力下的选择。只有形成集体行动,才能为基层治理减压。而要形成集体行动,前提基础是把社会组织起来、把居民找回来。2017年,成都市委市政府《关于深入推进城乡社区发展治理建设高品质和谐宜居生活社区的意见》指出,“充分发挥基层党组织领导核心作用,统筹协调各类组织和社区居民共商区域发展,共担社会责任”。2018年,在全市城乡社区发展治理现场推进会上,成都市主要领导就要求“要把大家凝聚在一起,仅靠行政力量是远远不够的,关键是发挥社区作为群众交流、融合的平台作用”。

基层对“撬动社会”具有更实际的认识,街道和社区党组织处于“上面千根线、下面一根针”“上面千把锤,下面一根钉”的最低端,承受繁多的事务压力,必须寻求转移职责的组织载体。S社区所在的街道负责人讲到“我们街道几十万人,街道两委干部加起来才130人,如果单纯用行政手段解决问题很难”,这道出了动员群众、撬动社会的重要原因。

A社区因为老旧院落多,人口密度低,所获得的人头经费少,因而必须去撬动居民参与,才能解决问题、释放治理压力。在商品房小区,业主组织是法定的治理主体,党组织完全替代没有法律基础,“提前介入,把控方向”成为其创造集体行动的前提条件。在社区业主的公共意识、契约精神总体不足㊼的情况下,党组织前置性的社会培育既利于维持秩序、避免社会不成熟带来的诸多乱象,又利于把握社会组织的发展方向。

例如,各地业委会成员辞职和怠工的现象屡见不鲜,业委会在成立的时候可能背负不同的目的,这既与未来社会所不符,又不利于维持良好的社区秩序。R小区在成立业委会之前,党支部就做好沟通工作,以保证业委会良好运行。Z小区的党组织力图避免成立一个先天不良的社会组织,而是先由党组织进行前期工作的铺垫:

我们发现成立业委会的苗头就不对,大致有三拨人,一拨人是自己与物业发生点小矛盾,就觉得物业做什么都不对,要成立业委会炒掉它;一拨人是受其他物业鼓动,准备成立后炒掉旧物业并从中获利;第三拨是觉得成立业委会可以控制公共收益。这都不是理想的业委会。党组织的态度非常慎重,不是为了成立业委会而成立业委会,而是为了业委会能够发挥作用把小区治理好。所以先把党支部推出来,党支部参与到小区的管理,在适当时机恰当的情况下再成立业委会。党支部目前正在研究委员的人员组成,选举程序、监督机制的建立等等,以为未来成熟的业委会做准备。(ZJJ,2019年4月2日)

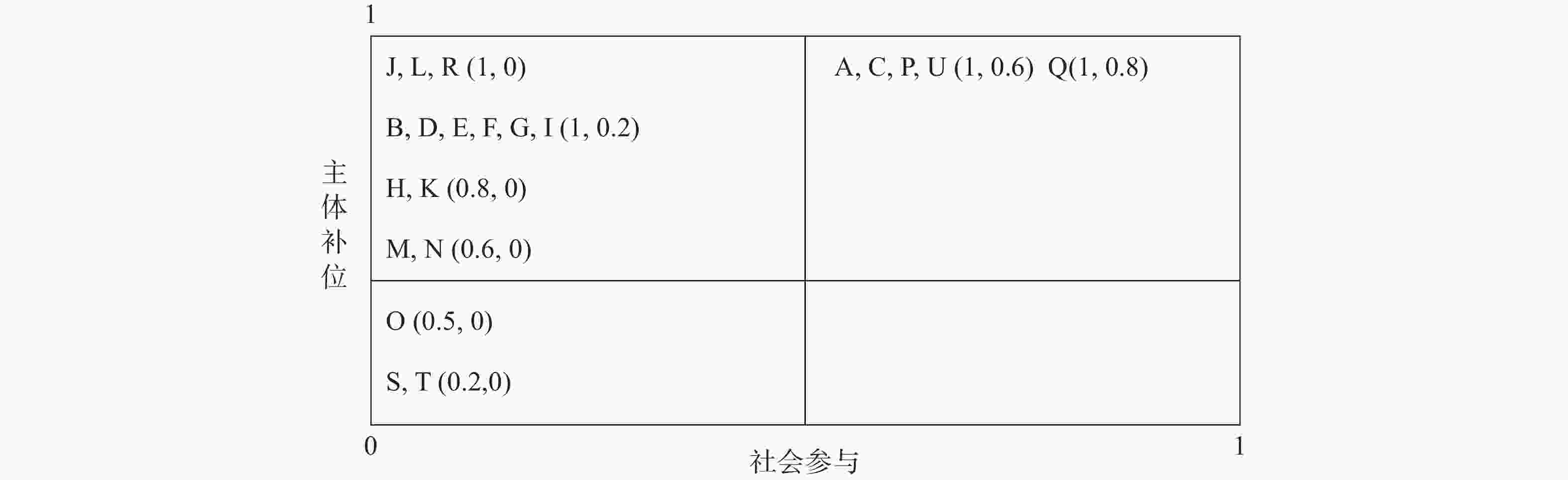

如果把主体补位与社会参与置于一个坐标系,社区治理的1.0版本是完全由传统的治理主体主导;社区治理的2.0版本是撬动社会发展、形成集体行动的组织基础;社区治理的3.0版本是形成多元治理主体共建共治的格局。可以判断,成都市正展现出社区治理的1.5版本特征(见图3),基本弥补了不同类型社区的主体缺位的情况,并且积极地引入“撬动社会”的机制,这成为全国城市社区治理转型的一个观察点。

-

在回顾既有研究的基础上,本文引入党链接社会的分析框架,提出了由“党员示范动员+资源链接+服务链接”的党链接社会的理论模型,并通过在成都市的多案例研究对上述模型进行了深入探讨。

-

其一,社区党建投射了党“二次构建社会”的意志。与中国共产党执政基础建设的宏大命题相比,社区党建更具具象化、社会化特征。与国(境)外相比,中国大陆的社区规模处于不断扩大的状态,社区异质性日趋增强。1949年以后,中国共产党在完成中国大陆统一的基础上,结束了近百年来的社会动荡,并且完成了“阶级社会”“单位社会”的第一次社会建构。受当时政治经济环境的影响,单位社会是一种政治社会高度一体的形态。改革开放后,在完成社区层面的全覆盖以后,快速的社会分化特别是新的产权属性的商品房小区的扩展,使得基层社会再次面临“原子化”,党组织面临继续下沉、整合社会的任务。可以发现,经过多年的探索,社区已经成为党的意志在基层落地的载体,也是继“单位社会”之后的“二次社会建构”的建制性单位。

其二,社区党建具有“政治建设”与“社会构建”双重性。近百年来,中国一直行进在现代化的探索之中,国家建设与社会建设都是题中之义。新中国成立至今,中国共产党在领导国家建设方面已有成熟理论,对社会的再组织化、未来社会构建则仍然处于探索之中。以组织建构、思想建设为主要形式的社区党建,既是政治建设所需又是稳定社会秩序所需,而主体补位后的撬动社会则是“党建社会”的过渡,是迈向未来共建共治共享社会状态的必需。由此,党建引领的社区建设不但是党整合社会的内在需求,还具有社会再造的作用。按照马克思主义的经典论述,一切政治建设都要服务于广义的社会变革和社会建设。以政治性夯实社会基础,以政治性保障和撬动社会性,既是现实选择,也是未来需求。㊽社区党建在力图掌控社会秩序的基础上展现出锻造一种基于现实、面向未来的社会建构意图,这是中国现代化进程和中国共产党近百年来社会建设理想的一种现实选择。

其三,社区党建的“社会化”机制对于“党与社会的链接”至关重要。理论模型表明:政治要求和基层治理面临的挑战构成社区党建的基本情境,体制并非政治行动背后唯一的结构约束,基层社区党建的实践对于链接党与社会关系的灵活性、有效性至关重要。在党建政治化的基础上,采取“党建社会化”的路径,才能达到预期的效果。其中,依靠“组织约束”的“动员示范”是实现党的意图、维护社区秩序的最关键要素,也是最有效率的途径;基层党组织“资源链接”与“服务链接”方面发挥作用好的社区往往治理效果更好,这也验证了“多重或累积联系的存在有助于政党与公民之间的联系更深,而且可能更牢固”。㊾

-

相较于以往的研究,本文的理论贡献在于:第一,理清“党与社会关系”的链接机制,在马克思主义指导下构建了符合中国情境的可操作的理论模型,社区党建的党员示范带头、资源链接和服务链接,既能够发挥中国共产党的组织优势,又能够指向未来社会的发展方向,符合中国共产党执政与领导的属性。第二,跳出单纯的“政治整合”框架,在社区这个小切面来透视中国社会转型的特点,发现社区党建并非只有政治整合意义,还从深层次关联着执政党建构社会的意志。与西方国家党与社会关系不同,中国共产党不是部分利益的代表者,而是将社会新空间视为执政基础,并且发挥全面的领导作用,这种定位要求政党发挥积极建构而非消极迎合的角色。第三,社会发展情境影响了社区党建的链接逻辑,本文所建构的模型能够验证这种差异,当社区面临乱象的时候,政党组织嵌入与主体补位是维护基层秩序之首要。在现实和预期压力下,被动或主动地撬动社会,成为“次第进阶”的第二步选择。但是,成都市的实践还仅仅是中国广泛实践的一部分,本文的结论是基于实践得出的理想类型,未来中国社区党建的走向如何,还有待于继续观察。

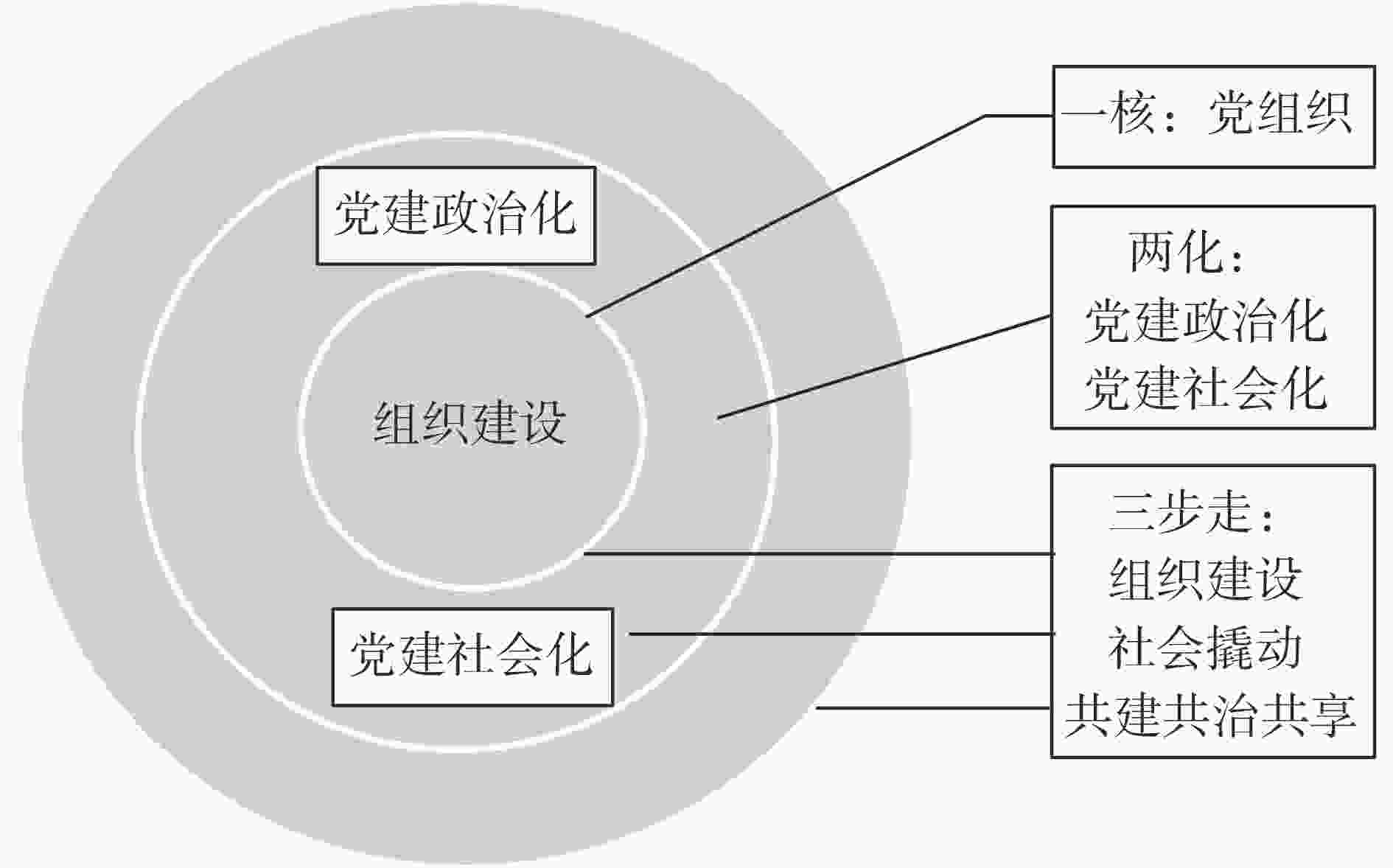

根据本文的结论和中国实际,本文得出两点启示:其一,社区党建需把握“一核两化三步走”的原则。其中,“一核”就是党组织发挥核心领导作用的实际;“两化”就是社区党建的“政治化”与“社会化”合一,这符合马克思主义国家理论的判断;“三步走”包括:基于政治整合的社区党建是一个政治建构过程,这是维持基层秩序的第一步,引导社会、培育社会是第二步,最终迈出共建共治共享的第三步(见图4),三步走分别是基础、支点和目标。其二,要前置性地把握社会发展方向,确立各主体的权责边界。未来一段时间,中国社区党组织将发挥资源配置的“主渠道”作用。基层党组织虽具有迅速掌握局面、维持秩序的组织优势,但是必须理清组织与个人的职责边界,既要解决基层党组织职责权限不清的问题,也不能将责任无限制地附加于党组织,又要以自治撬动共治,强化与居民切身生活的连接,找回居民、培育社会,使其成为社区治理秩序的贡献者。

总体而言,我们有必要从社会创制的意义扩展社区党建的意义,创建社会有序参与的积极力量,为未来的共治共享创造条件。当然,这个过程可能会持续一段较长的时期。

党如何链接社会:城市社区党建的主体补位与社会建构

- 网络出版日期: 2020-05-01

摘要: 社区是反映国家社会变化的“小切口”,社区党建体现了转型期党的建设与政治社会发展的内在需求。研究表明,城市社区党建发挥了“主体补位”和“社会建构”的功能,投射了党“二次构建社会”的意志。社区成为“二次社会建构”的建制性单位,社区党建通过主体补位维持秩序,以组织化撬动社会发展,这是中国现代化进程和中国共产党百年来社会建设理想的一种现实选择。社区党建具有“政治建设”与“社会构建”双重性,这既是保持党的“先锋队”作用、发挥“密切联系群众政治优势”的政党属性使然,也是弥补多主体缺位、达成集体行动的现实选择。社区党建的“社会化”机制对于“党与社会的链接”至关重要。总体而言,社区党建需把握“一核、两化、三步走”的原则。

English Abstract

How the CPC Links the Society: The Governance Actor Supplement and Social Construction in Urban Community Party Building

- Available Online: 2020-05-01

Abstract: Communities are “small incisions” reflecting changes of the social situation. Community party building stems from responses to various changes and pressures in the grass-roots society, which objectively reflects the inherent needs of the Communist Party of China construction, political and social development in the transition period. Based on the theory of “party links society”, an analysis framework of “organization mobilization, resource linkage, service linkage” has been constructed, and the logic of community party building was analyzed. The research shows that the community has become a constitutional unit of the “secondary society construction” after the first one “work-unit society”. The community party building has the dual nature of “political construction” and “social construction”. On the basis of trying to control the social order, community party building shows the intention of forging a realistic and future-oriented social construction, which is a realistic choice for the China’s modernization process and the ideal of social construction of the CPC in the past century. The “socialization” mechanism of the party building is crucial to the “linkage between the party and society”. The party building in communities needs to grasp the principle of “one core, two transformations, and three steps”.