-

奥地利学派将经济周期归咎于信贷扩张,信贷扩张导致市场利率扭曲,进而误导企业家做出了一系列的不当投资,从而造成经济结构的失衡;同时,奥地利学派又将信贷扩张的动力归咎为政府的错误政策,如因福利开支和转移支付等所产生的巨大财政需求必然会导致货币增发;进而,奥地利学派认为,政府之所以能够左右信贷的扩张和收缩,又在于对货币发行权的垄断。卡拉汉就总结说:“奥地利经济周期理论的存在并不起因于企业家的迟钝或缺乏学习能力……错误在于中央银行自负地认为它能够猜到‘正确的’市场利率,且这一利率比通过借贷双方自由选择形成的利率更正确。”①也就是说,奥地利学派将周期性的经济危机归咎于经济泡沫的破裂,而经济泡沫又是政府通过信贷扩张等持续干扰市场经济的结果;进而,奥地利学派也就相信,让市场机制不受干预地运行不仅不会发生经济危机,而且在经济危机爆发后也可以迅速摆脱经济萧条。罗斯巴德就写道:“一个不受束缚的市场不会产生繁荣和萧条,而当萧条是由先前的干预造成时,它也会迅速地扫清萧条,特别是它还能解决失业”,②“ 一个不被干预的市场能确保一个互补的生产结构和谐发展;银行信贷扩张阻碍了市场发挥其作用;同时生产的进程原本可以带来平衡的生产结构,现在也因之被破坏。”③

与此不同,锦标赛制市场定价体系的经济周期理论却指出,尽管有些信贷扩张往往确实由政府主导,但信贷扩张根本上并非源于政府的错误政策或冲动;相反,信贷扩张更主要是根植于市场经济体系之中,源于对高级产品的过度需求以及高级产品的高额利润所引致的投资冲动。④其基本逻辑是:(1)市场收入的两极化以及市场消费的外部性必然产生对高级品的巨大需求;(2)高级品的高价格和高需求会带来高额利润(尽管可能是虚假的或短期的);(3)高利润必然会刺激厂商对高级品的投资需求;(4)投资需求高涨以及高额利润前景又会引发商业信用或银行信用的扩张;(5)由此就必然导致实际货币供给量的增加。正是从这个意义说,在信贷扩张和收缩中起基础性作用的是商人的逐利行为而非政府的经济政策。这也意味着,奥地利学派等正统经济学所诉诸的市场经济以及自由竞争,并不能避免信贷的周期性扩张和收缩,无法避免资本结构以及产业结构的周期性扭曲,从而也就无法避免经济危机的周期性爆发;进而,在经济危机出现后,也就不能简单地诉诸纯粹市场机制以期快速走出经济衰退。

在很大程度上,正是基于对经济危机的成因以及传导机制等所存在的不同认知,就确立了对待政府行为的不同态度,进而也就赋予了政府在经济危机爆发前后的不同功能。有鉴于此,围绕经济危机的提防和善后,本文集中对奥地利学派(进而也对其他如凯恩斯经济学等)的相关论点及其逻辑依据加以深刻审视,由此来探究有为政府在提防和解救经济危机上所扮演的角色并积极探讨相应的政策方略和制度安排。

-

锦标赛制市场定价体系的经济周期理论表明,经济危机的引致根源在于经济持续发展所依赖的物质基础被耗竭和掏空,更进一步的原因则在于锦标赛制市场定价体系所滋生的超前消费和不当投资。根本上说,只有以充足的资本积累为基础,才可以滋生和发展出越来越多的生产阶段,才可以在每一阶段带来资本组合的变化,才可以推动分工的不断深化,才可以出现专业化的新产品和产业,才会促成生产力的持续提升,进而推动经济的持续增长和收入的不断增加;而资本和资源的耗竭则会带来相反的结果,包括生产过程萎缩、劳动分工无法展开、技术难以进步,最终就会导致经济危机的爆发以及长期的经济萧条。

事实上,奥地利学派也认为,“资本消耗”是造成经济危机的直接原因。问题是,奥地利学派同时将“资本消耗”归咎为政府的信贷扩张政策所带来的高工资以及相应的高消费,相应地,它就将萧条时期的消费、投资以及相应的经济状态视为正常状态,乃至主张以市场机制的自发运行来解决经济萧条问题。与此不同,锦标赛制市场定价体系的经济周期理论却表明,信贷扩张最多只是加剧了资本消耗,而造成资本消耗的基础性因素内生于市场定价体系之中。其基本逻辑是:市场马太效应导致了收入差距的持续拉大,由此产生出由悬殊购买力所决定的商品等级以及锦标赛制的价格体系;相应地,锦标赛制价格体系造成的需求分层也会扭曲商品的需求:一方面富裕阶层热衷于消费高价格的高等级商品,另一方面整个社会在消费外部性和主权者诱导下进行攀比式消费;显然,所有这些都会导致高级产品的过度消费,而这又进一步引导对高级产品的过度投资;最后,对高级产品的过度消费和过度投资将不恰当地耗费社会资源,从而致使生产性资源日渐不足。

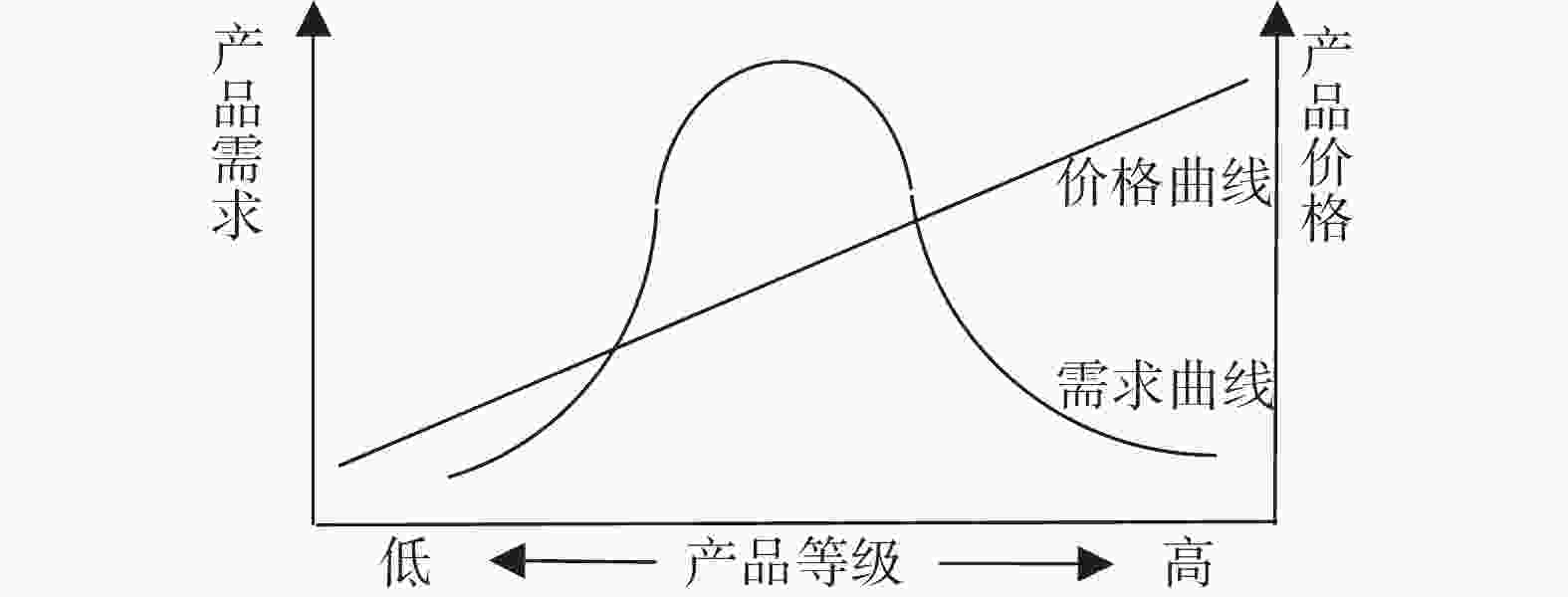

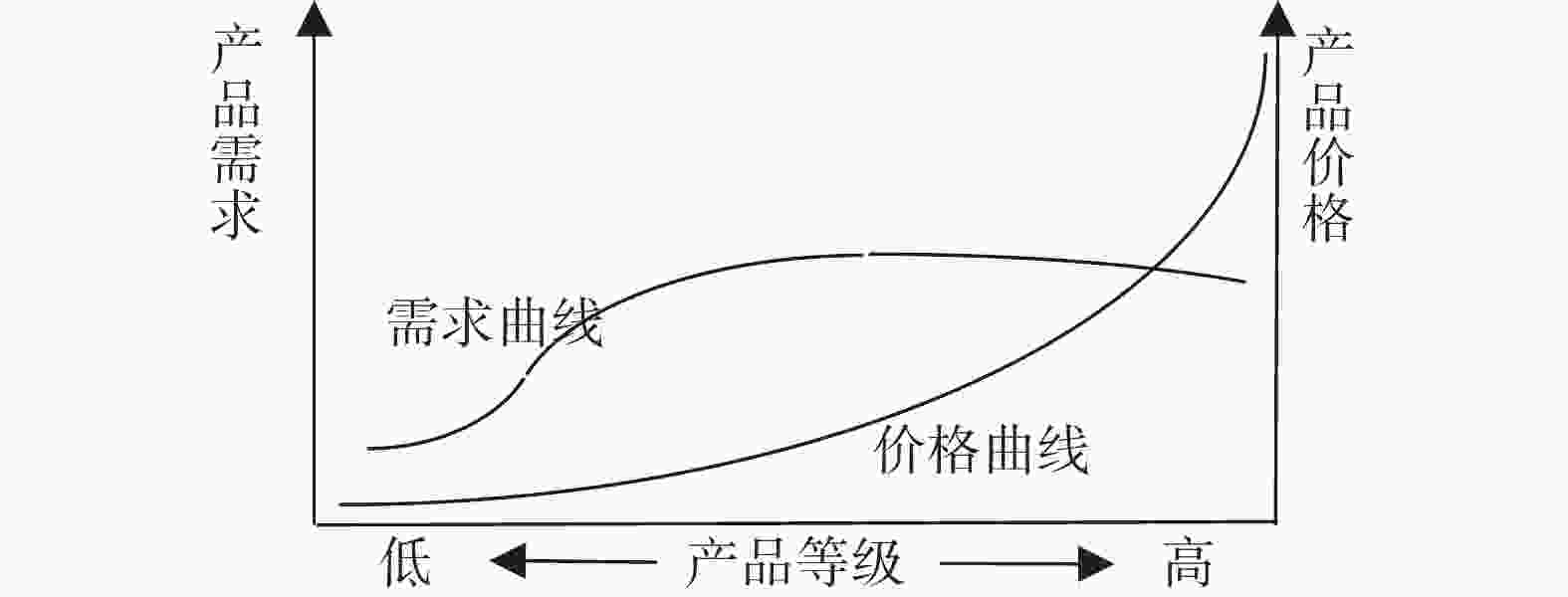

我们看两张图。图1表示了理想状态的市场情形,此时消费者收入与其个人能力有关并呈现出正态分布,产品价格与其质量有关并呈现出线性分布,消费者对产品的需求则源自真实需要并呈现出正态分布。图2表示了现实扭曲的市场情形,此时消费者收入与因市场马太效应作用而呈现出两极化分布,产品价格与其等级相联系并呈现出锦标赛制的递增态势,消费者对产品的需求则受攀比效应和主权者诱导而呈现出偏平形。显然,相对于理想的市场形态,现实市场被严重扭曲了,这导致高级产品出现了过度需求并吸入了大量资本,进而导致与经济发展水平相符的社会必需品以及相关的技术研发得不到足够的资金投入,由此也就为经济增长的中断以及经济危机的爆发埋下了火种。基于对经济危机的这一根源和传导机制所做的深入剖析,我们可以就如何缓解和避免经济危机这一问题展开系统性的政策审视。

-

根据锦标赛制市场定价体系的经济周期理论,经济增长的中断以及经济危机的爆发根源于物质基础的破坏和枯竭,进而又直接与高级产品的过度需求、过度投资和生产密切相关。由此,直接引发的一个政策性启示就是,应该限制高级产品尤其是奢侈品的生产和消费。实际上,斯密等古典经济学家就曾经对此展开非常深入的理论思考,其分析的基本思路是:一国经济增长首先取决于劳动的投入,但不是所有劳动而只有那些生产性劳动才能创造财富并促进经济增长。相应地,这就需要对各种社会劳动的性质加以界定,其中,只有从事物质生产尤其是必需品生产的劳动才是生产性劳动。由此也就导出了这样的政策主张:将资本和劳动配置到物质生产尤其是必需品生产上,由此就会扩大再生产以及深化劳动分工,进而可以有效地促进财富创造和推动经济增长。不幸的是,自边际革命以降,以新古典经济学为代表的现代主流经济学几乎完全舍弃了古典经济学的宝贵遗产,完全混同了各类不同性质的社会劳动,进而也就缺乏对现代产业结构的应有审视。相反,它不仅将市场价格与价值混同起来,而且还基于显示性偏好理论将出价高的商品视为能够为消费者带来最大效用和价值的商品。正是基于价格原则,斯密等认定的那些非生产性领域反而被视为最具生产性的,进而也就使得大量的稀缺性社会资源(劳动和资本)被配置到这些非生产性领域。

很大程度上,正是由于享乐主义的偏盛以及相应理论的支持和政策的应和,现代社会就出现了大规模超越必需品的超前消费,由此就严重瓦解了经济持续增长所依赖的物质基础,进而导致经济增长的中断。这一基本论断,也可以从经济史上获得充足的证明。例如,中国社会千百年来之所以一直在一个低水平的经济层次上不断循环和徘徊,一个重要原因就在于,需求结构和生产结构因严格的社会等级而存在着严重断层:消费和生产出现两极大的情形,而中间层次的消费和生产则存在严重不足。相应地,生产技术也就朝两极化方向发展:一方面,必需品的生产技术发展极其缓慢,进而导致社会大众的生活水平无法跳出马尔萨斯陷阱,乃至千百年来人们都一直在为糊口而忙碌;另一方面,高级品的生产技术不断超越世界技术史上的最高峰,进而使得上层贵族享受着令西方人叹为观止的生活,但由此却耗费了大量的社会财富和资源。同时,正是由于消费结构和生产结构之间存在着显著的层级性,层级之间存在巨大鸿沟,高级品的生产技术也就难以转移到低级品的生产中去。其结果就是,曾经令世人叹为观止的那些先进技术也就无法得到普及和传播,进而也就无法产生出显著的正外部效应。

显然,这就对产业和经济政策带来一个紧迫问题:一个国家是否应该以及又该如何限制高级产品的生产和投资?一般地,这就取决于一国所面临的具体社会情势。这里分两类简单情形加以说明。(1)如果高级产品的消费者主要在国内,那么,就确实应该采取措施以避免高级产品的过度生产和投资。究其原因,高级产品的过度生产和投资将会消耗和浪费大量的社会财富和资源,从而使得社会大众更为需要的必需品得不到足够的生产和投资。进而,一个社会的必需品层次也就无法得到持续的升级,反而会造成社会产品结构的断裂以及消费需求结构的断层。(2)如果高级产品的需求者主要在国外,那么,高级产品的生产和投资就不会给本国经济发展带来显著的负面影响,甚至在一定程度上还会带来积极效应。究其原因,高级产品的过度生产和投资所消耗和浪费的主要是国外的社会财富和资源,由此还会进一步将国外的社会财富和资源转移到本国,从而也会有利于社会必需品的生产和投资,这不仅可以满足社会大众的需要,而且还会有助于经济增长。

基于上述分析,我们就可以得出如下两个推论。(1)由于发展中国家所生产的高级产品往往以满足国内需求为主,因此,在高级产品上的过度投资就会严重制约其经济增长。当然,如果完全不生产高级产品,那么,国内的高收入者就会转向消费国外供给的高级产品,这同样会造成经济剩余和资金的流失。(2)由于发达国家所生产的高级产品中有相当部分是为了满足国外需求者,因此,它即使拥有比重较高的高级产品也不会危害其经济的长期增长。当然,即使如此,高级产品的生产和投资对发达国家也并非纯然有利,因为它会带来一系列的衍生物:收入差距的持续拉大、必需品生产技术的进步停滞以及社会生产力的整体下降,等等。这样,综合上述两者的考虑,就可以给出中国产业政策的一个重要方向:需要避免高级产品的过度生产和投资,且应该以外销为主;同时,还需要适当抑制高级产品的进口,这可以运用差别性关税或者奢侈税等手段。

-

持续的经济增长必须以充足的资本积累为基础,⑤这就带来了另一个政策性启示:增进储蓄。关于这一点,我们再次比较一下凯恩斯主义和奥地利学派针对经济萧条困境所开出的政策处方。凯恩斯主义从需求角度提出的解决方案是:一方面,通过各种经济政策来刺激私人需求,如提高工资或提高货币收入、食物券计划、发放救济和失业救助;另一方面,通过政府支出来补充私人需求不足,而政府支出的资金则源自征税、借债或货币供给。与此不同,奥地利学派则提出,经济萧条的根本症结在于资金不足而非需求不足,正是资金不足使得原有的生产方法无法得以维持,使得生产过程更无法得以持续扩展,进而就导致了经济增长的中断以及经济危机的爆发。为此,奥地利学派提出的政策主张就是,通过储蓄提高而非信贷扩张来增加资金供给,以此降低利率而促进生产和投资。显然,从经济的可持续发展这一视角看,奥地利学派的认知更为深刻。

不过,这里也面临着一个问题:如何才能有效地促使个人或企业增加储蓄?奥地利学派倡导的基本政策大体有二:(1)降低工资,因为工资构成了生产成本的重要部分;(2)减税,尤其是降低或取消对投资和储蓄收入(利息、红利、资本所得、企业收入)的税收、撤销对信贷消费的利息折扣等。那么,奥地利学派倡导的这两大政策主张有多大的可行性呢?是否适用于解决经济衰退?我们可以从两方面加以审视:一方面,尽管工资在经济萧条时期确实会存在某种程度的下降,但下降幅度又因各种黏性的存在非常有限,从而难以有效增加储蓄;另一方面,尽管减税有助于提高跨期生产过程的每个阶段产出,但同时也必然会降低政府支出以及社会总需求,从而难以有效扩大需求。这就意味着,单纯依靠市场并不能有效解决经济危机时的储蓄和需求不足问题。相应地,问题的根本解决还必须正本清源,需要搞清楚生产资金不足的根本原因。从这个意义上看,要彻底防止经济危机的爆发,与其在萧条时期实行减税政策来刺激储蓄,不如在繁荣时期实行高奢侈税等政策来维持储蓄。

锦标赛制市场定价体系的经济周期理论表明,市场经济中会自发地滋生出对高级产品或奢侈品的过度消费、生产和投资,而这实际上是对社会财富的耗费,进而会瓦解经济持续增长的物质基础。⑥因此,为了维持消费和生产结构与经济发展水平的平衡,就需要抑制对高级产品或奢侈品的过度需求,其中一个重要方式就是征收奢侈税。如何理解这一点呢?一般地,奢侈品是一种超出人们生存与发展需要范围的,具有独特、稀缺、珍奇等特点的高级消费品。相应地,征收奢侈税至少有两大好处:(1)奢侈品消费具有明显的非生产性,因而征收奢侈税有助于将更多资源引向满足人们真实需要而非诱发型需求的生产领域;(2)奢侈品消费具有明显的炫耀性,因而征收奢侈税可以在不降低富人效用的情况下提高公共财政开支。就第二点而言,奢侈品消费往往不是出于对生活进程的考虑,而在很大程度上是由具有荣耀性的审美习俗来决定,而且,这种审美观往往基于显示权势、地位、荣誉和成功为原则。在这种情况下,提高奢侈品的价格,一方面可以降低富人消费奢侈品的数量,另一方面却不会降低所获得的效用,这是钻石商品的典型特征。⑦

最后,征收奢侈品税也具有这样两大替代效应:(1)可以替代富人税,因为只要富人没有将其收入用于奢侈品消费而浪费掉,那么,这些资金掌握在富人手中就没有什么坏处;(2)可以替代遗产税,因为只要富二代和富三代等没有将这些庞大遗产用于奢侈品消费而浪费掉,这些资金掌握在他们手中就没有什么坏处。事实上,只要富人没有大量耗费其拥有的资源,他们实质上就只不过是这些财产的管理者,从而也就不会危害经济增长;更进一步地,资金集中在少数富人身上反而会有利于经济增长,因为这将会提高社会储蓄率,而奢侈品税又促使这些储蓄转化为资本而用于社会再生产。在很大程度上,欧美资本主义起飞时期之所以能够取得快速发展,一个重要原因就是,大量财富集中在禁欲主义的清教徒身上,他们热衷于生产和投资而甚少消费。此外,征收奢侈税还有助于抵消累进制所得税所衍生出的道德风险:一般地,累进制税率越高,富人就越偏好奢侈品消费,进而也就越不利于生产、投资和经济增长。

-

经济危机和萧条所呈现出的一个重要表征就是,由于“噪音”扰动了市场主体的正常行为,使得消费、生产和投资都出现了扭曲,进而导致整个产业结构和经济发展都出现结构性失衡。就此而言,奥地利学派学者也承认市场中存在“噪音”,正是这种市场“噪音”误导了企业家对投资和生产结构的安排,从而将企业家的预测失误视为经济周期的必要部分。问题在于,奥地利学派又认为,预见和投资错误不应归咎为企业家的非理性,因为这种“噪音”主要源于干扰性的货币影响:是政府政策导致了市场利率的变动,进而又引导了企业家的错误行为。结合这两方面,奥地利学派认定,经济波动根本上是外来(政府行为)干扰的结果,因而,回归“无为”才是治理经济危机的最佳途径。罗斯巴德就写道:“在一个纯粹自由而没有干预的市场中,是不会出现一连串的错误的,因为训练有素的企业家不可能同时做出错误的判断。对市场进行货币干预造成了‘繁荣—衰退’的经济模式,特别是银行对商业信贷的扩张。”⑧果真如此吗?这里继续思考:在经济危机爆发之后,如何才能快速而有效地缩短经济停滞或萧条的时间和程度?

-

由于坚持政府扰动的经济周期说,奥地利学派就认定,应对经济危机的最佳政策就是自由放任。为此,针对里根政府和撒切尔政府试图在使经济免受衰退和萧条之苦的前提下实施的消除通货膨胀的渐进主义政策,奥地利学派学者甚至都持反对态度,而是极力主张实行彻底自由市场的休克疗法。罗斯巴德在1982年写道:“要走出现在的这场萧条,唯一办法就是‘急刹车’,阻止货币性通货膨胀。这样,不可避免的经济衰退将十分剧烈,但它迅速地结束,而且,短时间内,自由市场将自行复苏,而且这种复苏不会再造成错误。给通货膨胀来个急刹车,这种做法尽管剧烈,但却值得信赖,它会改变美国公众对通货膨胀的期待”;而且,罗斯巴德还预言:“因为里根执行的是渐进主义的经济政策,美国的经济不可能发生一场足以清算所有债务的经济衰退,这样美国经济只可能面对两种选择:要么是再经历一场1929年式的萧条,通货大幅紧缩,以此清算所有债务;要么是由联储执行一次大规模的通货膨胀。”⑨那么,奥地利学派这一激进的自由放任政策可行吗?这里从几方面作一解析。

首先,彻底的市场化政策可以在短期内使经济恢复正常吗?休克疗法在一些转型经济国家的实践已经表明,它带来的往往不是短期阵痛而是长期剧痛,所带来的不是J型曲线而是L型曲线的经济增长。⑩其原因就在于,休克疗法想当然地将市场经济视为脱离社会关系而是自律的,乃至抛弃了原先的政府监管而使得市场变得更加不受控制,由此也就会陷入灾难,这些都已经为卡尔·波兰尼所深刻阐述。与此同时,奥地利学派对市场机制的信奉又是建立在(完全)理性的基础之上,而这显然又是不现实的。举个例子,货币经济学之父费雪曾被誉为“华尔街的先知”,布劳格称他为“美国有史以来最伟大的当然也是最具有传奇色彩的经济学家之一”;⑪但是,费雪对经济发展的预测却遭遇了重大失败:他把股票市场的兴旺视为美国长期繁荣的“新时代”的反映,甚至在1929年股票市场崩溃的前一周还预言“股票市场已经出现了持久性的高位运行”,而在经济大危机爆发之后则预言经济危机马上就会过去,最终成为负债累累而被社会遗弃的人。作为计量经济学先驱的费雪尚且如此,试问:我们又如何保证其他普罗大众和企业家会正确地预告经济过热并始终做出正确判断和决策呢?进而,再问:连诺贝尔经济学奖得主斯科尔斯和默顿主导运营的长期资本管理公司都会破产,又如何保证其他资本运用公司或金融机构不会出现问题并引发整个市场经济体系的崩溃呢?明斯基就强调,对经济系统来说,产生金融脆弱性的过程是天然的和内生的。古腾堡(J.Guttentag)和郝林(R.Herring)通过分析花旗银行、美国银行等货币中心银行的困顿经历后指出,这些银行往往会低估系统性风险发生的可能性。⑫

其次,不受制约的市场经济之所以免不了大起大落,根源在于市场主体的行为机理。在现实世界中,经济活动本身就会受到心理意识的触动,这使得人们往往存在夸大事件重要性的倾向;进而,在市场这一群体性活动中,个体心理意识还会孕育出一致的群体心理,由此进一步将市场行为引向极端化的群体行动。从这个意义上说,罗斯巴德显然忽视了由有限理性在社会互动中的放大和相互强化所衍生出的羊群效应。一般地,心理意识以及羊群效应会使得集体性的市场行为趋向非理性,进而针对经济情势所作的调整往往也就会趋向过度反应。具体表现为:在经济繁荣时期,即使利率在节节攀升,厂商依然倾向于扩大投资,消费者也热衷于扩大消费,最终耗费了社会财富而造成大规模的经济危机,这已经为希勒在《非理性的繁荣》中所剖析;在经济危机爆发后,即使利率已经降为零,厂商依然不愿意进行新的投资,消费者也是紧捂钱袋而吝于消费,因而投资和消费的需求都会下降到远低于实际经济水平所对应的水平。阿克洛夫和希勒就写道:“商人和经济学家总是难以理解‘经济过热’概念,因为‘经济过热’本质上依赖于动物精神”;“美国历史上两次最严重的萧条,基本特征都是人们对经济的信息发生了根本性的变化,追逐利润的意愿超越了某种极限,转而危害社会,人们的货币幻觉以及人们的经济公平感发生了变化。”⑬显然,正是由于各种幻觉效应、动物精神的存在助长了人们的恐慌心理,而这些效应相互强化则会进一步导致经济萧条的长期持续。正是面对这一情势,凯恩斯就积极倡导逆向的政府政策:在经济出现超调而导致持续萧条时,通过对未来财富的适当介入使用来缓和并抵补个人因心理恐慌而出现的消费超缩。

其三,考虑到市场行为往往会因为受到心理意识的触动而出现超调反应,凯恩斯的政府逆向政策往往就会有助于缩短而不是扩大经济萧条所持续的程度和时间。譬如,1974—1975年以及1982年美国经济出现了严重的不稳定,其严重程度甚至直逼20世纪30年代的经济大萧条。其中,在1975年,圣迭戈的美国国民银行破产,纽约富兰克林国民银行倒闭,纽约国民担保银行为避免倒闭而被收购,美国电话电报公司倒闭、埃迪森联合公司被迫向纽约州政府出售资产以履行还债义务,等等;在1982年,宾夕法尼亚广场银行破产,大通曼哈顿银行、伊利诺伊大陆银行和西雅图第一国民银行等陷入困境。但是,正当人们预期金融危机即将爆发之时,1975年和1982年的经济下行却戛然而止。那么,这几次冲击为何没有导致经济陷入深度衰退呢?明斯基的分析指出了两个重要原因:(1)大政府稳定了就业和收入、稳定了现金流(利润),继而稳定了资产价格;(2)美国联邦储备体系与其他政府和私人金融机构一起,充当了最终贷款人的角色。明斯基写道:“专家、政治家和政府官员已经宣称,经济能够成功地避免1974—1975年的拉长金融困境,得益于市场自身所具有的功能。然而,实际情况是,经济突然停止下滑并很快开始复苏,最主要的是由于强大的财政手段和及时的最终贷款人干预。”⑭不幸的是,随着里根政府对新古典自由主义的推行,现代社会的金融环境在20世纪80年代之前已经出现了本质性区别:金融机构变得越来越不受政府干预,进而金融结构也变得越来越脆弱。因此,针对罗斯巴德的“政府对市场的干预会耽搁调整过程,干预的程度越大,那么萧条持续的时间也越长,其程度也越可怕,同时重新走上完全恢复之路也越难”这一论断,⑮波斯纳就以2008年爆发的经济危机为例进行了反驳:如果美联储在2008年秋天应对经济萧条的贷款计划能够在贝尔·斯登公司倒下之前就推出的,这场经济萧条的脚步就可能会在六个月之前被遏止。⑯

其四,针对放任自由市场机制的调节来摆脱经济危机的效果,还可以从历史实践中获得认知。没有政府干预的市场果真能够更有效地实现经济恢复吗?为回答这一问题,这里简要地回顾一下美国19世纪90年代的经济萧条史实:在萧条发生前,美国股市出现了空前繁荣,标准普尔指数从1890年12月到1892年5月间上涨了36%;1893年金融恐慌发生后,标准普尔指数在随后的14个月里又下跌了27%,银行向企业索还贷款致使短期利率飙升,企业破产又导致失业率急速飙升,直到1899年才下降到10%以下。⑰试问,这又如何体现出自发市场的协调功能呢?要知道,当时美国还没有中央银行(美联储是1913年成立的),从而也就没有政府对信贷的控制,没有政府在信贷扩张和收缩中的推波助澜。为此,一个大体的共识是,市场泡沫至少很大部分可归咎为私人的贪婪。同样,经济危机发生之后,经济的长期萧条很大部分又源于私人面对不确定的过度谨慎。事实上,尽管对19世纪90年代经济萧条的诱因存在诸多争论(包括银行恐慌、农业萧条、未开发土地消耗殆尽、经济投机机会不再等),但后来的学者大多将货币幻觉视为造成萧条如此严重并持续如此长时间的重要原因。一些学者的研究就表明,正是由于坚持金本位制的自由市场政策,导致了两次世界大战之间的国际货币收缩和通货紧缩无法避免;进而,那些放弃金本位制以及相关紧缩性货币政策的国家比坚持金本位制的国家可以更快地从大萧条中获得复苏。⑱既然如此,奥地利学派又为何如此坚持由自由市场来调节经济活动并作为摆脱经济萧条的唯一途径呢?

最后,就2008年的经济危机而言,根本上也是自由市场的结果,并且是经济衰退由于政府干预缺位而恶化为经济萧条的结果。譬如,正是由于政府功能的缺位,导致了有158年历史的雷曼兄弟银行破产;相应地,正是由于政府在雷曼兄弟破产的第二天为美国国际集团提供了紧急贷款,从而有效防止了金融体系的全面崩溃。波斯纳就写道:“政府数十年来对银行−以及更一般地说,信贷行业−疏于监管,放任私人行动者−银行家、抵押贷款经纪人、房地产销售商、房主等−做出理性自利的决策,引发了金融危机,政府却无力阻止其恶化成为经济萧条。政府的不作为催生了市场的一次深刻的失败。这种不作为在一定程度上是政治压力的结果(保持低利息率,保持繁荣的假象,赢得强大政治势力的好感,因为这势力−并非偶然地−是政治竞选的重要赞助者)。”⑲波斯纳的理由有二:(1)有大量的因素将利息率保持在低水平,进而对引发经济萧条作出了“贡献”,这包括大量海外资本进入、抵押担保贷款的营销攻势、广泛存在的风险嗜好、高度竞争而很少监管的金融产业以及债务证券化;(2)从布什政府开始,金融监管的主导者主要来自华尔街的投资银行家而不是职业公务员或政客,如,伯克南是学术经济学家,保尔森是投资银行家。有鉴于此,波斯纳认为:“在这场经济萧条可归咎于格林斯潘、伯南克、萨默斯、鲁宾、保尔森、考克斯所犯错误的限度内,这些错误又可部分地归因于经济学家、政治制定者、商界领袖对反对政府积极干预经济运作的自由市场意识形态的过度信奉……对金融产业过度放松监管是由主流经济学家的政治和意识形态承诺诱发的政府失败,主流经济学家忽略了这样的可能性:金融市场之所以看起来是强健的,是因为监管措施防止了先前金融危机的发生。这场经济萧条是资本主义的一次失败,或者更准确地说,是某一种资本主义的失败(宽泛意义上的‘自由放任’资本主义,或者用流行的说法,是相对于‘欧洲式’资本主义的‘美国式’资本主义),以及资本主义最忠实信徒们的失败。”⑳

-

基于上述分析,我们可以就奥地利学派对经济萧条的特征认知做进一步的审视。按照奥地利学派的分析,经济萧条时期增加储蓄是有利的,基本理由是,此时资本市场受到的打击比消费行业更大,从而更需要资金的注入来恢复投资和生产。史库森写道:“在此环境下,假设消费者决定在萧条最严重的时候收紧开支,并(相对于消费)提高储蓄。假设这些储蓄通过银行、经纪人和其他传统渠道投入了经济体中(现在我们讨论的是被投资出去,而非被囤积起来的真实储蓄)。一开始会有什么影响呢?显然,这些储蓄会为陷入困顿的行业提供一定的流动性。它会逆转资本市场衰退、消费市场上升的相对趋势。萧条的特点是对产品市场,或者说资本需求‘过剩’,这表明储蓄不足。”㉑那么,奥地利学派的这种认知具有多大程度的合理性呢?实际上,史库森的上述分析中就潜含着严重的逻辑问题,因为它以不现实的假设作为分析的起点:这些储蓄通过银行、经纪人和其他传统渠道可以无障碍地投入到经济活动和生产过程之中。现实问题恰恰在于,结合上面引入心理意识和过度反应的分析已经清楚地表明,经济萧条时期的储蓄并不能自动转化为投资,反而会抑制生产和投资。

一般地,我们可以做这样两点思考。第一,银行获得的储蓄中有多少将会被放贷出去呢?这需要考虑两件事:(1)经济萧条时期,银行本身就在努力处理因呆账大量积存而出现的流动性不足问题,因而这些储蓄会首先被用于填补银行窟窿而不是商业放贷;(2)经济萧条时期,商业活动也存在显著的不确定性,逐利的私人银行会有多大魄力率先承担起推动经济起飞的金融风险呢?第二,企业有多大程度的意愿去接受贷款并注入到(资金最为匮乏的)高级产品的生产之中呢?事实上,尽管放贷资金可以缓解厂商的流动性不足,但这种缓解毕竟是暂时的。究其原因,萧条时期存在严重的需求不足尤其是对高级产品的需求不足,显然,如果这些需求在可预期的时间内得不到提升,那么,更多的资金注入就意味着更大的亏损,即使利率下降也是如此。为此,霍特里提出了信用僵局说,认为此时降低利率并不能刺激任何借贷活动,而通过各种渠道增加货币供给则是唯一能做的事;进而,凯恩斯也指出:“并不是只有利率才是最重要的,投资者的期望对是否进行这项投资也具有影响。而期望又在很大程度上依赖于一种纯心理因素−商业信心。”㉒甚至作为一名新古典自由主义经济学者,波斯纳也问道:“不确定性会使针对银行的私人再投资成为不可能。在不知道银行陷入危机政府将如何行事的情况下,哪一个思维正常的人会给银行投资?哪有银行家会傻到那种程度−会在不知道如果借款人债务违约政府是否会给自己提供更多资本的情况下,把它从政府获得的资本再放贷出去?”㉓

确实,储蓄的增加能否带来相应的生产投资,主要因素不在于资金的可得性和利息成本,而更重要的是商业信心。进而,考虑到经济萧条时期的恐慌心理和悲观预期,消费者的消费支出缩减往往都不会直接转换为厂商的生产投资。波斯纳写道:“市场的衰退使人们减少支出,因为他们比以前更贫穷了,而且要面临更大的不确定性。如果他们不需要把已经缩减了的全部收入都用于消费,那么支出的减少就会增加其储蓄,而储蓄无助于促进人们对于商品和服务的需求。”㉔试想:缺乏足够的需求,厂商又何以愿意生产和投资呢?由此,这也就为政府的经济功能提供了空间:政府可以带动企业的联合行动,进而也就有助于摆脱困局。很大程度上,这也正是凯恩斯的考虑。一个明显的例子是,日本社会有很高的储蓄率,这为20世纪60—70年代的日本经济快速增长提供了基础,但在80年代中以后却陷入了停滞。如何解释呢?史库森认为,日本的问题不是过度储蓄,而是非生产性储蓄,大量的储蓄被投资到非生产性的公共工程和政府债券中。㉕问题是,日本社会为何将大量储蓄投资到非生产性的公共工程和政府债券中呢?根本上还是在于一般性的消费品需求不足。既然如此,日本企业又为何没有将这些储蓄投入到教育和研发中去呢?根本上则在于教育和研发具有强烈的公共品性质,从而需要政府的积极参与和有效规划。

基于上述分析,我们就可以对奥地利学派的经济周期理论做更全面的审视,进而可以更深层次地认识政府在经济危机的善后中所扮演的角色。一般地,市场机制必然会产生收入分配的两极化,进而也就会引发超前消费,而过度消费又会耗尽财富和资本,从而最终导向经济萧条和危机。譬如,在新古典自由主义的发源地−美国,在1980—2014年间,最富1%的人的平均实际收入增长了169%,在国民收入中所占比重从10%上升到21%;进而,最富0.1%的人的平均实际收入增长了281%,国民收入占比则从3.4%上升到了10.3%。㉖这就意味着,经济无论是在迈向繁荣还是在滑向衰退这两极的过程中,政府政策在其中所起的作用都是次要的,而最根本的动力来自市场机制,在于市场经济运行过程中必然会出现的结构性震动。事实上,除了20世纪70年代的滞胀外,绝大多数经济危机都是管制放松的后遗症:管制放松产生了经济的虚假繁荣,而繁荣破灭后则又导向经济衰退。很大程度上,正是为了防止经济的大起大落或者是避免破坏式发展道路,西方社会才通过立法成立了中央银行。这也意味着,中央银行的功能绝不仅仅在于推动信贷扩张或者摆脱经济萧条,而更主要在于在自发市场出现经济过热之时加以有效遏制,而在市场信心崩溃之时注入能量。同时,由于市场经济的问题根本上都是结构性的,有为政府的积极功能也就在于纠正市场经济发展中的结构性扭曲,而不是将重点放在总量控制上,这也是对凯恩斯经济政策的一个警示。

最后,新古典自由主义经济学之所以反对政府对市场和经济的干预,还在于它认为,政府的干预所带来的只是“次优”工作。所谓“次优”工作,就是人们找到与其技术不相匹配的工作。譬如,由于政府的信贷扩张,带来了经济繁荣和房地产泡沫,进而也就会激励大量人员进入房地产相关企业工作,但是,经济危机爆发后,这些相关行业的工作就会消失,因为这些工作本来就不该存在。在新古典自由主义经济学人看来,只要价格体系能够不受干扰地自由调整,就不会出现这种“次优”工作。㉗我们来看一段卢卡斯与荷兰学者克莱默(Klamer)在20世纪80年代初的一段对话。克莱默:“送我来这里的出租车司机,尽管是个会计,但他在开车,因为他找不到工作。显然他很懊恼。似乎很多人都这样。”卢卡斯:“如果他现在在开车,我就会把他叫做出租车司机。”克莱默:“但他是一个懊恼的出租车司机。”卢卡斯:“可是,这就是命,我们有的时候抽到好签,有的时候抽到坏签。”㉘显然,在这里,这个出租车司机所找到的工作与其会计专业的训练是不相匹配的,但卢卡斯却认为在市场经济中他作为一位出租车司机而非会计是合理的,如果他拒绝这份工作,那么就是个人理性选择的自愿失业。问题是,这些出租车司机“自愿”吗?他如何才能避免“次优”工作的命运呢?尤其是,在经济萧条时期,不受干预的市场能够帮他实现这一“愿望”吗?显然不能,因为仅仅信息不对称以及搜寻成本的存在就足以阐述出市场失衡,更不要说权力和心理效应等还会带来进一步的强化效应,这些又都暴露出奥地利学派在分析思维上的缺陷。㉙

-

上面分别从经济危机爆发前的提防和爆发后的解决这两方面审视了奥地利学派的基本思维和主要政策,进而也预示了有为政府在其中可以且应该承担的积极作用。很大程度上,本文既是对凯恩斯学说和奥地利学派观点的批判性审视,也是对两者的互补性契合,由此也就提出了一个更为全面的经济周期学说和政策。一方面,按照凯恩斯经济学的观点,经济危机源于投资相对于储蓄的不足,因为储蓄的增加并不必然转化为投资,从而就需要采取宽松的货币和财政政策来刺激投资支出;另一方面,奥地利学派则认为,经济危机的根源在于储蓄不足而非消费不足,因为信贷扩张增加的货币收入推高了对消费品的需求,由此刺激的消费品生产又导致较早生产阶段的资本品闲置,从而就要求采取降低工资和减少消费等增加储蓄的措施。相应地,基于锦标赛制市场定价体系的经济周期理论,本文在应对经济危机的政策上则指向了这样两点。(1)就经济危机的根源而言,它不在于消费不足而在于储蓄和投资不足,尤其是拥有坚实消费需求基础的那部分产品的生产和投资不足;但同时,又认可“储蓄并不会自动转化为投资”这一凯恩斯观点,在经济萧条时尤其如此,由此也就赞同在摆脱经济萧条和衰退时应适当采用凯恩斯主义政策。(2)就经济萧条时期的政策而言,政府注入资金有助于刺激投资和消费,尤其能够唤起一种群体的心理和效应;但同时,又强调在经济常态发展过程中要谨防那些刺激过度消费支出的政策和制度,因为毕竟经济增长的物质基础在于不断积累和增大的资本。此外,尽管我们支持政府通过向市场注入资金等方式来治理经济萧条,但又认同奥地利学派将这一政策视为“治标”的见解;尤其是不同意凯恩斯主义将货币发行动作资金注入的主要渠道,而强调应该更多地依赖过去的储蓄,这就需要建立长期的“未雨绸缪”的制度性安排。

同时,尽管本文赞同奥地利学派将经济危机的根源归咎于储蓄和投资不足这一基本论断,但是,针对储蓄和投资不足的原因,又提出了不同于奥地利学派的认识;进而,本文的分析还回溯并深化了卡尔·马克思和卡尔·波兰尼的分析思路:不受约束的市场扩张是问题的根源。按照《内生于市场定价体系的经济周期》一文的分析逻辑,市场经济中之所以出现资本积累不足和社会财富耗竭,根本的机制就在于,市场收入的巨大差距造成了产品等级化和价格分层化,进而引发对高级产品的过度消费和过度生产,乃至消费结构、生产结构以及投资结构都与有保证的经济发展水平之间发生了脱节。㉚也就是说,经济危机时的储蓄和投资不足根本上源于大量财富被消耗掉了,在经济危机爆发时就表现出消费不足这一基本特征,而财富的大量耗费则主要是由市场机制造成的。基于上述分析逻辑,为了提防和解决经济危机,本文就推导出了如下两大基本结论:(1)一国需要根据本国产品的需求市场审慎地引导产品和产业结构,需要有意识地限制那些主要面向国内市场的高级品之生产和投资,其中一个重要政策性手段就是征收奢侈税;(2)为了防止经济危机爆发之后因过度调整而陷入的长期经济萧条,需要利用凯恩斯主义政策以扩大消费而不是听从奥地利学派主张而增加储蓄,其中一个重要现代工具就是信用体系和信贷制度。当然,在现代经济发展中,信用体系和信贷制度这些现代性工具本身也是双刃剑,它们很可能会进一步刺激高级产品的需求和投资而强化和助长经济危机。为此,现代社会的信用体系和信贷制度需要被限制在一定限度上,尤其不能将信用或信贷扩张作为推动经济增长的常态性工具。

经济危机如何提防和善后:奥地利学派政策的两大审视

- 网络出版日期: 2020-01-01

摘要: 经济危机根源于大量财富被消耗掉而致使储蓄和投资不足,经济危机的提防和善后之策也应由此展开。(1)为提防资源耗竭和储蓄不足引发的经济危机,一国需要根据其产品的需求市场审慎地引导产品和产业结构,尤其需要有意识地限制那些以国内市场为主的高级品之生产和投资,而征收奢侈税则是一个重要手段。(2)为摆脱经济危机爆发后因过度调整而陷入长期的经济萧条,一国就不能简单地诉诸纯粹市场机制而应采取积极的逆向政策,尤其需要利用凯恩斯主义政策以扩大消费而不是听从奥地利学派主张以增加储蓄,而信用体系和信贷制度则是一个重要工具。显然,锦标赛制定价体系的经济周期理论有助于我们更清晰地洞悉经济变动趋势,尤其是,它充分辨识和契合了凯恩斯主义和奥地利学派的合理成分而提出了提防和应对经济危机的更全面方略。

English Abstract

How to Beware and Deal with Economic Crisis: Two Examinations of the Austrian School’s Policy

- Available Online: 2020-01-01

Abstract: The economic crisis is rooted in the fact that a lot of wealth is consumed which results in insufficient savings and investment. Therefore, the policy to prevent and deal with the economic crisis should also be around it. (1) In order to beware of the economic crisis caused by the depletion of resources and the shortage of savings, a country needs to guide its products and industrial structure carefully according to the demand market of its products, especially needs to consciously restrict the production and investment of high-ranking products oriented on the domestic market, and the expropriation of luxury tax is an important means. (2) In order to get rid of the long-term economic depression because of the over-adjustment of the economic crisis, a country needs to adopt positive reverse policies but not simply resort to pure market mechanism, especially needs to expand consumption by Keynesian policies rather than increase savings according to Austrian School, and credit system and credit system are the important tools. Obviously, the economic cycle theory of tournament pricing system will help us to understand the trend of economic change more clearly; especially, it fully identifies and assimilates the reasonable elements of Keynesianism and Austrian School so as to put forward a more comprehensive strategy to guard against and deal with economic crisis.