-

金岳霖是否与罗素本人见过面?金岳霖本人从未提起过,根据目前搜集到的资料,只能说大概没有,但不能绝对肯定。罗素曾于1920年9月至1921年7月间来中国讲学近一年,但此时金岳霖正在美国留学,1921年6月他曾回长沙奔母丧,但罗素于7月上旬取道日本回英国。1921年底至1925年间,金岳霖在欧洲游学,曾在伦敦和剑桥呆过不短的时间,此期间罗素也呆在英国,一家人在伦敦和康沃尔轮流居住,但罗素本人已经不在学术界,一度投身于政治活动,还就广泛的议题写过许多论著,做过很多讲演。1925年,罗素在剑桥大学三一学院做过塔纳系列讲座“物的分析”,金岳霖是否出席过?很可能没有,因为他当年正在法国游历。①他后来回忆说:“我的实在主义是从早期的罗素、穆尔[现在译为“摩尔”−引者注]那里来的。这两位先生都在维特根斯坦的影响下变成了马赫主义者。罗素还著书立说(《物质的分析》《心灵的分析》)宣传马赫主义。穆尔没有著书立说,但他上维特根斯坦的课,曾同我一道听讲。看来他们都放弃了实在主义。”②正是在欧洲游学期间,金岳霖读了罗素的书,他明确提到《数学的原则》。他后来写到:“罗素底那本书我那时虽然不见得看得懂,然而它使我想到哲理之为哲理不一定要靠大题目,就是日常生活中所常用的概念也可以有很精深的分析,而此精深的分析也就是哲学。从此以后我注重分析,在思想上慢慢地与Green分家。”③在1931—1932年金岳霖赴美国哈佛大学进修逻辑学的期间,罗素曾到美国讲演,但金岳霖没有谈到他见过罗素或听过他的讲演。他后来写道:“这时怀特海也在哈佛大学教书。这样,我这个本来同牛津思想关系多一点的人变成与剑桥思想关系多一些的人了……无论如何,我走上了比较着重在分析的哲学了。”④

无论如何,罗素及其哲学对金岳霖发生了很大影响。这可以从金岳霖的一些论著中看出来。在20世纪30—40年代,金岳霖曾撰文讨论内在关系和外在关系、因果性和自由意志、事实、真假、逻辑理论问题、归纳问题和归纳原则等,其中明显可以看到罗素哲学的影子:这些论题大都是罗素先前重点关注和讨论过的,金岳霖有时还明确引述了罗素的哲学观点。罗素撰有《自由人的崇拜》(A Freeman ’ s Worship,1903)一书,金岳霖于1957年7月在波兰华沙召开的国际哲学会议上发言,其题目是《自由人的使命》(A Freeman ’ s Task),明显改自罗素的书名,其中他多次提到罗素。在金岳霖的著述中,有三本书与罗素哲学直接相关,那就是《逻辑》《知识论》和《罗素哲学》,简述如下。

《逻辑》(1936)一书分四部,第一部讲授传统逻辑的推理理论;第二部对传统逻辑所存在的问题进行批评,特别是讨论了主宾式命题的主项存在问题,以及该问题对主宾式命题的逻辑特性和推理关系的影响,其讨论之深入、细致和系统,其见解之独到、深刻,在当时以至后来的中国逻辑学界,都罕有其匹,至今仍有参考价值;第三部介绍了怀特海和罗素的三大卷巨著《数学原理》(1910—1913)中的逻辑系统,包括命题演算、谓词演算、类演算和关系演算,金岳霖坦陈,这一部分差不多是“直抄”《数学原理》的相关部分;第四部“是一种逻辑哲学的导言”,精辟阐述了逻辑和逻辑系统,涉及逻辑系统的完全性、一致性和独立性,逻辑的许多基本概念如“必然”“矛盾”“蕴涵”,所谓“思想三律”(同一律、矛盾律、排中律)的性质与地位,等等。在1949年以前,《逻辑》一书对逻辑演算做了最全面最系统的介绍,在传播当时新兴的数理逻辑方面影响最大,功绩最巨。金岳霖是中国现代逻辑的奠基人。

在中国现代哲学史上,金岳霖的《知识论》是一部里程碑式的著作,它的意义在于:一位中国哲学家,站在深广的中西哲学传统的基础上,做独立思考,写成了一部与西方哲学“合辙”或“接茬”的独创性作品。首先,在这本书中,金岳霖按照西方哲学的学术框架,从“所与”(感知到的外物或对外物的感知)出发,依次讨论了形成或获得知识的手段、工具、条件,以及知识本身的形式和性质如真假。全书包括以下十七章:知识论底出发方式;本书出发方式底理由;所与或知识底材料;收容与应付的工具;认识;思想;摹状与规律;接受总则;自然;时空;性质、关系、东西、事体、变、动;因果;度量;事实;语言;命题、证实和证明;真假。这一知识论架构的突出特点在于,它与整个西方哲学(包括当代西方哲学)是“接通”的,中间没有“隔”的感觉。其次,金岳霖自觉地把逻辑分析方法系统地运用于哲学研究,特别注重思想的清晰性和论证性,最后成就一部逻辑清晰、结构谨严、“技术性很强”、洋洋70多万字的专著。这完全改变了中国传统哲学的如下写作策略:就宏大的论题发一番不着边际的感想。再次,在融会中西的基础上,他不仅“照着讲”,而且“接着讲”,提出了许多独创性见解,发人深思,予人启迪。仅举以下几点:承认和强调共相与殊相、具体与抽象、经验与理性之间的相互联系和相互渗透;提出一个归纳总则,认为它是先验的和分析的,必然为真,并基于它对归纳问题提出了一个先验主义和演绎主义的解决方案;关于逻辑命题与思维三律的独到见解;对“事实”概念做了精细分析,提出和阐明了一种认知主义的事实观,等等。⑥

《罗素哲学》写于20世纪50—60年代,受当时中国主流意识形态的影响,该书试图用马克思主义哲学观点批判罗素哲学,全书分为八章:罗素哲学思想的两个时期;从休谟、康德到罗素;歪曲了形式逻辑导致形而上学(一);歪曲了形式逻辑导致形而上学(二);对罗素感觉材料的批判;从感觉材料的直接认识能推出客观事物的间接知识吗;逻辑构造能代替推论吗;对中立一元论的批判。外加一组附录,其中包括罗素小传、罗素主要著作年表等。

由上可知,无论金岳霖是否与罗素本人见过面,他在智识上“遭遇到”罗素,受其逻辑理论和哲学思想的很大影响,这是确定无疑的事实。必须强调指出,金岳霖不只是罗素哲学的追随者、复述者或传播者,而是一位独立思考的原创性哲学家,下文对他的事实观的详细考察将证明这一点。

-

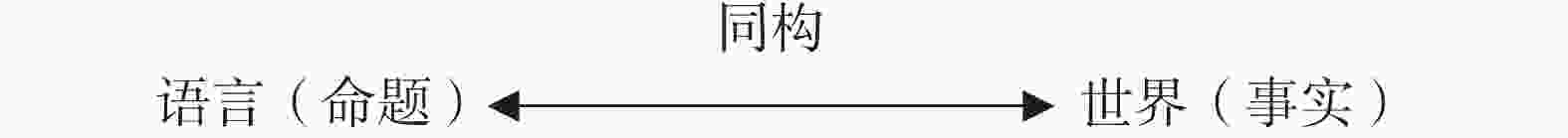

罗素发展了一种实在主义事实观,其核心论题是:世界包含事实,事实在外部世界中,应该编制在世界的目录册中。他通过逻辑分析的原子,如各种“殊相”(如很小的颜色片、声音、瞬间的事物)、谓词和关系,得到各自殊异且相互独立的原子事实,由众多的原子事实通过逻辑联结词和量词的连接,得到各种复合事实、普遍事实和存在事实,由此来说明世界的本体论结构。他把自己的这套学说叫做“逻辑原子主义”⑦,其关键假设是:世界的结构反映在语言的结构中,语言(至少是理想的逻辑语言)与世界同构,故我们可以由语言的结构去推知世界的结构,反之亦然。

在下面,我把罗素有关事实的论述归结为如下七个论题。

(一)“事实”难以被周全地定义

第一,事实本身是客观的,不依赖于我们关于它们的思想和意见;它们是使得描述世界状况的句子或命题为真为假的东西(使真者)。罗素断言:“世界包含事实,而事实是不论我们对之持有什么样的看法而该是怎么样就是怎么样的东西;而且还有信念,信念指涉事实,通过对事实的指涉,信念不是真的就是假的”,他把这一点叫做“第一自明之理”。⑧“ ……我所说的事实是……那种使一个命题真或者假的事物,那种当它是这样时你的陈述是真的,当它不是这样时你的陈述是假的事物。”⑧

第二,事实有内在的构成要素:“当我谈到一个‘事实’时,我不是指世界上的一个简单事物;我指的是某一事物有某一性质,或者某些事物有某一关系。因此,例如我不把拿破仑叫做事实,而把他有野心,或者他娶了约瑟芬叫做事实。而在这种意义上,一个事实决不是简单的,而总是有两个或更多的成分。”⑩并且,事实的成分不是另外的事实,而是事物、性质或关系。

第三,事实不能由名称来命名,而必须由句子或命题来表述:“你必须重视我叫做事实的这些事物,它们是那种必须用一个句子来表达的事物……”⑪这里有一个问题:事实和命题究竟谁先谁后?是先有事实、我们后用命题去描述事实?还是先有命题、我们根据命题去寻找世界中的事实?事实和命题两者究竟谁依赖谁,谁说明谁?在《数学的原则》中,罗素一度把命题视作独立于心灵的客观复合物,其构成要素是世界中的个体及其性质或关系,这就是后来所谓的“罗素式命题 ”的由来:〈Socrates, being a philosopher〉, 〈a, b: being the left of〉,这实际上把命题和事实等同起来了。但罗素后来放弃了这种看法,一个重要原因是:为了说明假命题如“苏格拉底不是哲学家”何以为假,这种学说迫使他在本体论上承认客观性的假事实:〈Socrates, not being a philosopher〉,这是令人难以接受的。

在为维特根斯坦《逻辑哲学论》所写的“导言”中,罗素指出:“严格地说,事实是不能定义的,但是我们可以说,事实是那使得命题为真或为假的东西,以此来表明我们所说的意思。”⑫但深究之下,这种说法有很大的问题:我们之所以需要“事实”概念,是因为我们要用它去说明和刻画命题的真与假,按符合论的说法:与事实相符合的命题是真的,不符合或不对应的命题是假的。如果我们又用命题的真假去说明和刻画事实,是否犯有“循环说明”的逻辑谬误?

(二)世界中有原子事实

有必要先谈罗素关于“亲知的知识”和“描述的知识”的区分。亲知的知识就是通过与外部对象的直接感官接触所获得的知识;描述的知识不是通过直接的感官接触、而是通过他人的描述所获得的知识。⑬例如,我们绝大多数人都没有与苏格拉底直接接触过,我们关于他的知识都是通过史书的记载、他人的报道而获得的:苏格拉底是一位古希腊哲学家,是柏拉图的老师,在对话交流中喜欢使用“诘问法”,最后被判处饮毒芹汁而死,等等,故属于描述的知识。罗素认为,我们真正亲知的只有可感知的殊相(sensible particulars),仅有少数几个如“这”“那”“我”是真正的逻辑专名,绝大多数普通名称都是伪装的描述(摹状词)。因此,真正的原子事实是:这是白色的,那是红色的,这个先于那个,这在那的左边,等等,它们由相应的原子命题所表达,与原子命题之间存在平行对应。但罗素在实际表述原子事实时,也把包含普通专名的命题称作“原子事实”,如“查理一世被处死”“苏格拉底爱柏拉图”等。他强调指出,原子事实是感性知觉事实,是我们的知识中最明显和最确实的部分。

罗素认为,事实都有结构,原子事实当然也不例外。令小写的a,b,c等表示专名,代表可感知的殊相,权且把它们视作日常意义上的对象;小写的x,y,z等表示变项,代表某个论域中的不确定对象;大写的F,G,H等表示一元谓词,代表对象所具有的性质;大写的R,S,T等表示多元谓词,代表对象之间的关系。原子事实的一般形式可表示如下:

F(a):a是F,如“这是白色的”;

G(b):b是G,如“苏格拉底是一位哲学家”;

R(b,c):b与c有R关系,如“拿破仑娶了约瑟芬”;

S(a,x,c):a、x和c之间有S关系,如“约翰把一朵漂亮的玫瑰花献给了玛丽”;

如此等等。

关于原子事实和原子命题,罗素还提出了一个很难理解的观点,后来广受非议:“断言一个原子事实的命题(为真或为假)称为一个原子命题。所有原子命题逻辑上都是彼此独立的。没有一个原子命题蕴含任何别的原子命题,或者同任何别的原子命题发生矛盾。”⑭考虑如下的例子:“这是白色的”,“这是黑色的”,这两个命题按任何标准都是原子命题,但它们在逻辑上并不相互独立:若一个为真,则另一个为假。令CB是某个人名的缩写,“CB正在北京大学”,“CB正在北京市”,“CB正在中国”,“CB正在亚洲”,“CB正在地球上”,这些命题都是原子命题,但它们并不在逻辑上相互独立:若第一个命题为真,则后面的一串命题都真;若后面的某个命题为假,则位于前面的那个或那些命题也为假。

还有一个问题值得思考:所谓“原子事实”,究竟是我们把它们看作原子的和简单的,还是它们在本体论上就是原子的和简单的?以“苏格拉底是一位哲学家”为例,在我看来,这个事实很不简单,隐含有关苏格拉底的许多其他事实:苏格拉底是一个人,他有头发,有体重身高,有文化,爱思考,能够提出与众不同的看法,对周围的人特别是青年有一定的影响力,等等。或许正是在这一意义上,历史学家卡尔·贝克尔提出,没有简单的事实,只有对复杂事实的简单描述:

……历史事实是什么呢?我们来举个简单事实,它就像历史学家经常谈起的那样“简单”,即:“公元前四十九年凯撒渡过卢比孔河”,这是一个大家都知道的事实,而且显然具有某种重要性,因为在任何一部关于伟大的凯撒的历史著作中都提到它。但这个事实果真这样简单吗?它具有我们一般认为是简单历史事实那样清晰的轮廓么?我们谈论凯撒横渡卢比孔河,当然并不是指他一个人横渡,而是指他和他的军队一起横渡。卢比孔河是一条小河,我不清楚凯撒的军队渡这条河用了多少时间;但是,这次渡河肯定伴有许多人的许多动作,许多语言和许多思想。这就是说,许许多多较小的“事实”组成了一个简单的事实,即:凯撒渡过卢比孔河。如果有一个叫詹姆斯·乔伊斯的人知道并且叙述所有这些事实的话,那么无疑需要有一本七百九十四页厚的书来描述凯撒渡卢比孔河这个事实。因此,简单的事实最后看来绝不就是一个简单的事实,而是许许多多事实的一个简单的概括罢了。

……这个简单的事实是有线索牵着的,这就是两千年来它一直受人重视的原因所在。它受到无数其他事实的牵制,以致于……除非把它放进孕育它的复杂的环境网中,否则它不可能具有任何意义。而这个复杂的网,就是在凯撤与庞培、与罗马元老院,罗马共和国以及一切参与此事的人们的关系中组成的一系列事件……抛开这些重大事件和复杂的关系,横渡卢终孔河这件事就毫无意义了,严格说来,它就根本不成为一个历史事实了。 ⑮(粗体为引者所加)

(三)世界中有否定事实

在谈论否定命题时,罗素所谈的大都是单称否定命题,如“苏格拉底没有活着”(Socrates is not alive),并将其与“苏格拉底活着”(Socrates was alive)一道归于他所谓的“原子命题”之列;他还把“假的”与“不”看作严格的同义词:一个形如“a是F ”的命题是假的,当且仅当与该命题相应的否定命题“a不是F ”是真的。或许正因为如此,他很少谈到作为命题联结词的否定“并非”。他还谈到,在判定一个命题是不是否定命题时,不能只看其中是否含有“不”一词,还必须查究其中所含词语的意义,也就是说,若其中词语的意义包含不相容性,则一对相关的命题就互为否定命题,例如“这是白色的”和 “这是黑色的”。这些说法在作为逻辑学家的罗素这里出现显得有点奇怪。

罗素设问:有没有与否定命题相对应的否定事实呢?更具体地说,有没有像你可以称为事实的像“苏格拉底没有活着”这样的事实呢?他说,他在很多讲演中一直肯定有否定事实:如果你说“苏格拉底没有活着”,在真实的世界里对应的是苏格拉底没有活着的事实。尽管这种观点引起很大的非议,在哈佛大学的一次讲演中近乎引起一场骚乱,但在仔细思考各种反对意见之后,他还是坚持原来的观点:“我认为,你将会发现,最好还是把否定的事实看作是最终的事实,否则你就会发现,要说出对应于一个命题的是什么,这是非常困难的。”⑯这一说法倒是与他的另一个说法相容:“对应于每一个事实都有两个命题:一个真,一个假。但没有假的事实。所以你不能为每个命题取得一个事实,而只是为每一对命题取得一个事实。”⑯假设有一对相互否定的命题:“苏格拉底活着”,“苏格拉底没有活着”。如果原子事实是苏格拉底活着,这个事实使得前一命题为真,后一命题为假;假如原子事实是苏格拉底没有活着,这个事实使得后一命题为真,前一命题为假。因此,在一对相互否定的命题中,其中之一为真或为假,这一点并不排斥否定事实的存在,甚至需要设定否定事实的存在。有一种说法,为了说明否定命题的真,我们没有必要设定否定事实的存在,而可以用缺少一个事实来代替。罗素回应说:“缺少一个事实这本身就是一个否定的事实;不存在像A爱B这样一个事实,这正是这样的否定事实。”⑯但他又缓和自己的立场:“我并没有肯定地说存在否定的事实,而是说也许存在。”⑯设定否定事实会导致诸多理论困难,后文将详述。

(四)世界中没有与其他分子命题相应的事实

罗素认为,原子事实与原子命题相对应,原子命题通过逻辑联结词组成分子命题。令原子命题由p,q,r等来表示,用逻辑联结词把它们连接起来,可以得到许多分子命题,如“p或q”,“p且q”,“如果p则q”,“p当且仅当q”,等等。问题是:是否存在与这些分子命题逐一对应的分子事实或复合事实?罗素回答:不存在。“‘p或q’这一命题的真或假不是依赖于单个的析取的客观事实,而是依赖于两个事实,其中一个对应于p,而另一个对应于q;p具有一个对应自己的事实,而q也具有一个对应自己的事实……一般说来,关于你用两个命题所构成的那些东西,为了知道它们的意义,那就必须知道给出了p的真或假和q的真或假后,它们在什么条件下是真的。这一点是极其明显的。”⑳或许正因如此,罗素断言:“如果我们知道所有的原子事实,也知道除了我们知道的原子事实之外不再有其他的原子事实,那么我们就应该能够借助逻辑从理论上推出所有的真理。”㉑

不过,罗素的上述论证似乎与他设定否定事实的做法存在冲突。从“a是F ”可以得到“a不是F ”的真值,或者更一般地 ,从“p”的真值可以得到“非p”的真值:若前者为真则后者为假,若前者为假则后者为真,因此,按照上面的逻辑,我们只需要设定肯定命题所对应的肯定事实,而不必设定否定命题所对应的否定事实了。或许罗素会这样反驳:按照你们的说法,既然从“a不是F ”可以得到“a是F ”的真值,从“非p”的真值可以得到“p”的真值,那么,我们也可以只设定否定事实,而不必设定肯定事实。无论如何,这里的道理与不设定与分子命题相对应的复合事实的道理之间有抵触之处。

有一点也许使我们感到好奇:罗素和维特根斯坦为什么会思考像“或者”“并且”“如果,则”这样的逻辑联结词对应于世界中什么东西的问题?这是因为,他们俩人都秉持(理想)语言和外部世界的同构说,认为两者具有同样的逻辑形式,各自的(大多数)构成要素之间有一一对应关系:名称对应于个体或对象,原子命题对应于原子事实或基本事态,那么,一个自然而然的问题是:把原子命题组合成分子命题的逻辑联结词究竟对应于世界中的什么?经过认真思考之后,他们都给出了否定的回答:什么也不对应。罗素说:“你不必在真实世界里到处去寻找你可能叫做‘或’的一个客体,而且说: ‘请注视这个,这就是‹或›。 ’这样的事物根本不存在。”③维特根斯坦也说:“我的一个基本思想是: ‘逻辑常项’ 不是代表物,事实的逻辑是不能有代表物的。”㉓不存在与逻辑联结词相应的逻辑对象。

(五)世界中有一般事实和存在事实

罗素把含有一个或多个变项的命题形式叫做“命题函项”,如“x是一位哲学家”,“x爱y”,或更一般地,“F(x)”,“R(x, y)”。它们没有确定的真值,只有当其中的变项全都替换为特定个体,或者用量词把所有变项约束起来之后,才会变成有确定真值的命题,例如

$\forall$ xF(x)、$\exists$ y(F(y)$ \wedge $ G(y))和$\forall$ x$\exists$ yR(x, y),由此产生了量化公式对应于世界中什么的问题。先看全称公式$\forall$ xF(x)。罗素认为,它们对应于世界中的“一般事实”,论证如下:假设个体域有穷。我们通常把$\forall$ xF(x)化归为如下的合取命题:F(a)$ \wedge $ F(b)$ \wedge $ F(c)$ \wedge $ …$ \wedge $ F(n),认为后者穷尽了$\forall$ xF(x)的意义。但罗素说,其实不然,我们还得加上一句:除了a,b,c,…,n之外没有其他个体,该附加句又隐含一个全称量词。罗素指出:“我认为,当你列举了世界上所有的原子事实时,关于这个世界的一个进一步的事实是:上述列举的那些就是关于这个世界的所有存在的原子事实,而这个事实正像任何一个原子事实那样是关于这个世界的一个客观事实,这一点是非常明显的。我认为,你必须承认,一般的事实既不同于特殊的事实,又超越于它们之上,这一点也是很明显的。”⑤他还认为,为了说明像“有的人是希腊人”这类存在命题的真,我们还必须承认有“存在事实”。(六)不能确定有与认知动词相关的事实

罗素还考虑了报告信念、愿望或其他命题态度的命题,他自己称为“含有两个或更多的动词的命题”,例如“奥赛罗相信德斯黛蒙娜爱卡西欧”,“玛丽意欲罗伯特爱她”,这样的命题是否对应于世界中的事实,对应于什么样的事实?罗素似乎不同意后来非常流行的对“奥赛罗相信德斯黛蒙娜爱卡西欧”所做的三元分析:奥赛罗,相信,德斯黛蒙娜爱卡西欧,即一个认知主体与一个命题之间发生“相信”关系;或更一般地,B(x,p),其中B的位置可以被任一认知动词如“知道”“相信”“怀疑”“断定”等来占据。但究竟该如何分析这类命题,罗素似乎没有前后一贯的观点。有时候,他认为,像“S相信a与b有R关系”这样的命题应该分析为S,a,R,b之间的四项关系,对应一个存在于四个关系项之间的原子事实;有时候,他似乎认为,S处于某种心理状态之中,这种状态与该信念句所谈论的对象有某种因果的或其他关系,于是该信念句就对应关于S的心理状态的某个事实;有时候,他认为,该信念句表述了信念持有者以某种方式去行动的倾向。总的来说,目前叫做“命题态度语句”的那些句子,究竟是否对应世界中的事实,对应于什么样的事实,罗素没有给出确定的回答。

(七)世界中没有关于虚构个体的事实

罗素还考虑了如下问题:包含像“当今的法国国王”这样的限定摹状词(简称“摹状词”)该如何分析?像“当今的法国国王是个光头”这样的命题是否对应于外部世界中的事实?对应于什么样的事实?

关于像“这”“那”“我”这样的逻辑专名,罗素持有两个基本观点:它们都指称对象,即可感知的殊相;它们的意义就是它们所指称的对象。如果再假定摹状词像逻辑专名一样是指称短语,就会遇到三个疑难:(1)同一替换规则失效。例如,乔治四世想要知道司各脱是不是《威弗利》的作者,事实上司各脱就是《威弗利》的作者,根据同一替换规则,在前一语句中用“司各脱”替换“《威弗利》的作者”,我们就得到“乔治四世想要知道司各脱是不是司各脱”,这明显是不成立的,因为乔治四世并不对同一律感兴趣,也不会不知道同一律。(2)排中律失效。根据排中律,“A是B ”和“A不是B ”必有一真,由于当今法国根本没有国王,“当今的法国国王是秃子”和“当今的法国国王不是秃子”都是假的。(3)存在悖论。以“当今的法国国王不存在”为例:如果这个语句是真的,那么它的主词就没有所指,相应地也就无意义,以无意义的词语做主词的命题本身当然也无意义。如果这个语句是假的,则“当今的法国国王”指称的对象存在,这样“当今的法国国王”便有意义,而整个语句是关于“当今的法国国王”的指称对象的,所以它也有意义。这就表明,该语句不可能既是真的,又是有意义的。

为了对付这三个疑难,罗素选择的办法是:严格区分摹状词和逻辑专名,令摹状词不再是指称短语。根据他的分析,“当今的法国国王是个光头”这个句子,等于如下三个句子的合取:

(1)至少有一位当今的法国国王;

(2)至多有一位当今的法国国王;

(3)谁是当今的法国国王谁就是光头。

用符号公式表示,即

$\exists$ x(F(x)$ \wedge $ $\forall$ y(F(y)→(y=x)$ \wedge $ G(x)))。按照这种分析,真实存在的只有现实世界中的那些个体,像“当今的法国国王”这样的摹状词被分解为述说现实个体的谓词、联结词和量词的逻辑组合,根本不是指称短语,我们无须在现实个体之外再去承认有像当今的法国国王这样的虚构个体,由此满足奥卡姆剃刀的要求:“除非必要,勿增实体”,并确保在哲学和逻辑研究中保持“健全的实在感”。罗素对摹状词的这种分析一度被称为“形而上学的范例”。罗素还把像“苏格拉底”“哈姆雷特”这样的普通专名也视作伪装的摹状词,可以用如上消除摹状词的方法来消除普通专名,也就是把一个含普通专名的句子“翻译”成一个不含普通专名,而只包含个体变项、谓词、逻辑联结词、量词组成的句子,并且翻译前的句子和翻译后的句子在意义和真值上相互等值。

罗素这套学说的要旨是:“只要可能,应当用逻辑构造来代替推论实体。”㉕具体途径有两条:一是 “分析”,把复杂的东西分析成为简单的东西,直到不可再分析的逻辑原子,如可感知的殊相、性质及其关系。二是“综合”或“构造”,在逻辑原子主义那里,由逻辑原子构成原子事实,再由原子事实借助否定词和量词得到否定事实、普遍事实和存在事实,并进而构造出类(class)、物理个体和他人心灵等。“哲学的特点就是从某种简单得似乎不值得说明的东西开始,而以某种如此荒谬、以致无人会相信的东西作为结束。”㉖可以把罗素的分析和构造的过程及其结果图示如下(见图1)。

我们由此得到一个以原子命题为基础、通过逻辑联结词和量词建构起来的知识体系;与此同时,我们也得到一个以原子事实为基础逐渐构造出来的形而上学体系,该体系的最底层是逻辑原子(可感知的殊相,即感觉材料,以及性质和关系),然后逐步生成原子事实、否定事实、一般事实和存在事实,物理个体、类,以至整个世界。这两个体系鲜明地体现了语言与世界的同构关系。但这里的问题是:语言和世界之间的这种同构关系真的存在吗?或许它们只是我们的理论虚构?我倾向于后一种回答,但在本文中没有篇幅去详细证明这一点。

-

在我看来,金岳霖提出了一种认知主义事实观㉗,其核心论题是:事实是被接受和安排了的所与,更通俗地说,事实是认知主体在感觉材料基础上所做的一种认知建构,兼具客观性和主观性。这种事实观与罗素的实在主义事实观迥然有别。我也将其归结为如下八个要点。

(一)事实是被认知主体接受和安排了的所与

金岳霖断言,“事实是接受了的或安排了的所与”;“事实是一种混合物,它是意念与所与底混合物,我们既可以说它是套上意念的所与,也可以说填入所与的意念”。㉘有必要解释一下相关术语。“所与”,英文词“the given”的中译,有两种解读:一种偏向于实在论,认为所与是在感觉经验中给予我们的外部对象;一种偏向于感觉经验论,认为所与是关于外部对象的主观感知,如罗素的“感觉材料”。金岳霖的“所与”更偏向于后者,它们是客观外物作用于我们的感官系统后被我们感知到而留存下来的东西,是我们认知的出发点和形成知识的材料。他所谓的“意念”,英文词“idea”或“ideal”的中译,介于 “观念”“概念”和“范畴”之间,属于他所谓的“收容和应付所与的工具”之列,其中包括习惯、记忆、想象、意愿、信念、归纳、语言、抽象、时空、类别、因果、度量等。金岳霖认为,意念既摹状(描述)又规律(规范)。当意念用于“规律”他者时,实际上是被作为一种标准。例如,当我们用意念“桌子”去接受所与X并用意念“椅子”去接受所与Y时,就是认为X和Y分别符合“桌子”和“椅子”的标准。如果我们用意念去接受和安排所与,就会得到“事实”,例如“X是桌子”和“Y是椅子”。事实牵扯到判断,含有认知主体的判断性成分。金岳霖在这里提出了一个非常重要的说法:“化所与为事实”㉙,其隐含的意思是:所与本身并不是事实,只有在我们用意念去接受和安排之后,它们才转化成事实。如此理解的事实肯定不是摆在那里等待我们去发现的纯客观存在,而是我们在感觉材料基础上所做的一种认知建构。

在《论事实》(1931)一文中,金岳霖还区分了“情形”和“事实”两者。他认为,情形是自然界中的本然存在,事实却包含人事成分,必须被我们所知晓。“事实要与我们发生知觉的关系……在知识之外有情形,而这情形可以是事实,但我们不能说它们是事实。等到我们能够说它们是事实的时候,我们已经知道它们是事实。这等于说知识与事实的关系是发现的关系而不是创造的关系。但发现两字所代表的情形不是简单的情形,所包含的有一部分是人类对付自然界的种种工具。各种事实的复杂程度不相等,事实愈复杂,所包含的工具愈多,那就是说人事知觉成分愈多……”㉚

贝克尔关于何谓历史事实的观点与金岳霖的如上事实观很接近。在回答为什么不同世代的人们会对同一历史事件有不同看法时,贝克尔说:“因为我们对于实际事件所想象的图景总是由两种因素决定的:(1)由我们所能认识的实际事件本身决定的;(2)由我们个人的目的、愿望、偏见决定的,这些个人的目的、愿望和偏见都掺杂在我们对它的认识过程中。真实事件为想象的图景提供了某种东西,但具有这些想象图景的头脑也总是同样地为它提供某种东西。这就是历史的任何一方面都比不上历史编纂学(历史的历史)那样迷人或启发人的原因:历史编纂学就是一代一代地想象过去是什么样的历史。”㉛

(二)一个东西或一件事体隐含无穷多的“事实”

金岳霖还考虑了“事实”与“东西”(事物)、“事体”(事情、事件)的区别。在语言学上,“东西”和“事体”由名字来指谓,而“事实”却由句子或命题来表达。“东西”有居所,“事体”有起始,它们都在自然界中有其时空位置,它们可以存在或发生于过去,却湮灭于现在;“事实”与此相反,它们含有时空成分,但不受自然时空的约束,一旦存在就永远存在。假设孔子曾经有一张桌子,那张桌子在孔子生前存在,但现在已经不在了,但“孔子有过一张桌子”这个事实却永远存在。金岳霖还谈到一个非常重要的洞见:一件东西并不就是一件事实,假如我们把那件东西加以解析,“我们也许会发现许许多多的事实。我们也许要说,一件东西是一大堆的事实的简单的所在底枢纽”,“不但一件事实[疑有误,当为 “东西”−引者注]本身是一大堆事实底简单所在底枢纽,而就它和别的东西底关系说,它也牵涉到另一堆的事实”。④具体就摆放在我们面前的某张桌子而言,我们先局限于谈论这张桌子本身:它的构成材料、形状、外观、用途,它的制作年代、可能的历史、文物价值甚至是市场价位,等等。这张桌子还与其他事物发生或近或远的关系,例如,它的四周有几把古老的椅子,桌子上面摆放着鲜花,还有一些精美的瓷器,桌子上方是天花板,天花板上有吊灯,桌子摆放在一家有悠久历史的旅馆房间里,它曾属于某个豪福之家……并且,还可以在既成事实的基础上叠加新的事实:若“张三喜欢这张桌子”是一个事实,则 “李四不希望张三喜欢这张桌子”也可能是事实,“王五讨厌李四不希望张三喜欢这张桌子”也可以是事实,由此形成一个潜在无穷分层的事实体系。㉝因此,在任何一个东西或事体身上都潜存着无穷多的“事实”等待我们去认知和提取,这些“事实”在未被我们认知到和提取之前,对我们来说实际上不能算作 “事实”,最多只能算作“沉默无声的事实”,相当于马克思主义哲学所说的“自在的自然”(与“人化的自然”相对),处于我们当下的认知范围之外,但为我们未来的认知扩展留下了空间。

(三)没有普遍的事实,事实都是特殊的

金岳霖指出,有普遍命题,但没有普遍事实。他所谓的“普遍”有两个意思:一是覆盖某个领域里的全部个例,二是超越自然的时空。在金岳霖看来,普遍命题有好多种,例如逻辑命题,表示自然规律的命题,某个领域内的经验概括如“所有的鸟都会飞”,历史总结命题如“清朝人有发辫”,等等。他认为,逻辑命题对这个世界无所说,是重言式命题,与事实无关。自然律是固然之理,“不是一件普遍的事实。显而易见理不是事。理可以为我们所发现,它本身无所谓发生。事实是可以发生的。特殊的东西和事体虽然表现理,然而理没有特殊的。理有虚实。我们虽然可以利用一件一件的事实去发现实理,然而实理不就是这一件事实或那一件事实,也不是这一群事实或那一群事实。虚理更不就是事实……普遍的真命题之所表示或肯定当然不是事实,也不是普遍的事实”㉞。要验证作为经验概括的普遍命题,我们必须先设定一特定的范围,然后逐一考察关于其中所有个例的特殊事实,这些事实都内含时空条件。例如,我们要验证 “所有的鸟都会飞”为真还是为假,就要分别在具体的时空条件下对一只只个别的鸟做考察,看它们是否会飞。若发现有几只鸟不会飞,该普遍命题就被证伪;若发现很多只鸟都会飞,该普遍命题就得到一定程度的证实。循此方法,我们得到的都是关于个别鸟的特殊事实,没有办法找到该普遍命题所对应的普遍事实。金岳霖断言,事实不能是普遍的,“普遍事实”和“普遍个体”的说法近乎自相矛盾的说辞。但金岳霖没有回应罗素关于普遍命题不能只归于关于诸多个例的命题、还应假设除开这些个例外别无其他的隐含全称量化的说法。

(四)没有负事实,事实无所谓正负

金岳霖认为,命题有正负(即肯定和否定),而事实却没有正负。广义的负命题包括两类:一是直言命题中的否定命题,如“罗斯福不在昆明”,“有的鸟不会飞”,“所有儿童都不是已婚的”;二是由否定一个命题而得到的命题,如“非p”,“并非(p且q)”。金岳霖大概是依循罗素,只考虑前一类负命题。在他看来,所谓“负事实”不是指“假事实”,后者是一种自相矛盾的说法;也不是指“非事实”或 “不是事实”;应该指确实是事实并且是负的。金岳霖认为不存在负事实,并提供了两个理由:第一,负事实似乎寄居在正事实上面,由一个正事实可以派生出难以计数的负事实。假如真实情况是罗斯福在华盛顿,由这个正事实可以推演出无数的负事实:罗斯福不在昆明,不在北京,不在中国,不在伦敦,不在德国,不在非洲,不在南极……这类负事实“天下滔滔者皆是”,不可数无穷多。“罗斯福不在昆明”这个命题究竟是对应于罗斯福在华盛顿这个正事实,还是对应于那些负事实中的某一个?究竟是哪一个?为什么?这些问题中没有一个能够说得清楚。第二,负事实连直接或间接的感官根据都没有,既不能被直接感知到也不能被间接感知到。以“罗斯福不在昆明”为例,假如这个命题是真的,我们在昆明就见不到罗斯福,所见到的都是非罗斯福的人,我们没有关于罗斯福的任何感觉证据。金岳霖认为,这种完全没有感觉上根据的东西不能叫做“事实”。他由此得出结论:“真的负命题有事实上的根据,但是没有负事实。”㉞若一个真的特殊的负命题(即“有的S不是P”)表示一个事实,则与它相矛盾的正命题所断定的就不是事实,那个正命题并不因此就断定一个负事实。

(五)没有将来的事实,事实都是既往的或正在发生的

金岳霖论述说,我们可以谈及将来会发生的事情,但没有将来的事实。他给出了两个理由。第一,设有一个时间序列t1,t2,t3,…,tn,其中t1是现在,t2,t3,…,tn都是t1的将来。在t1的时候,我们当然可以预测t2,t3,…,tn时会发生什么事情,但要切记:在这样做的时候,我们实际上只是在谈将来的某种可能性,而不是谈确定无疑的事实。可能发生的事情或许后来真的发生了,但也可能根本没有发生,我们做了错误的预测。而事实总是正在呈现的或已经发生的,故没有将来的事实。第二,事实既牵扯到我们的接受与安排,我们总得恭候所要接受和安排的所与降临,不然我们就无从发现它们如此如彼,只有我们发现它们如此如彼,我们才能作如此如彼地接受和安排。也就是说,要我们能够接受和安排,我们就非要求自然的项目是现在的项目不可。既然tn的项目不是所与,我们就无法接受与安排,因而就不是事实。㉞

(六)没有不知道或未曾知道的事实,事实都必须是已知的

金岳霖论证说,既然事实是我们用意念接受和安排了的所与,按其本性来说,事实就属于我们的知识范畴,必定已被我们所知道,因此就没有不知道或未曾知道的事实。“……自然不必在‘事实上’为我们所经验始成其为自然,而事实一定要‘在事实上’为我们所经验到才能成为事实。”㊲这并不是说,我们已经经验到或知道所有的“事实”。由于我们可以主动追求新知,我们的知识在不断地变化和增长,我们所知道的事实也随之一道膨胀。事实和知识总是携手而行,事实的疆域随知识的疆域一道扩展。

金岳霖更仔细地澄清了“没有不知道的知识”的精确涵义。在区分“知识类”(认知共同体)和“个别知识者”(个别认知主体)之后,他论述说:没有不被认知共同体所知道的事实,也就是说,没有不被我们的认知共同体中任一成员所知道的事实,因为它与事实的本性“接受和安排了的所与”相冲突,事实的范围与认知共同体的知识范围大致相同。但是,却有被认知共同体中一些成员知道、而不被另外一些成员知道的事实㊲,这一点是显然的:前沿科学家知道的比普通人知道的要多得多,分门别类的专家知道的要比门外汉知道的多得多,这就使得不同认知主体之间的信息交流成为必要和可能。

贝克尔在讨论“什么是历史事实”时,表达了与金岳霖的类似洞见:

一个事实,不仅现在已是死的,而且人们不知道它曾经存在过,或者甚至不知道现在已是死的,肯定称不上是一个事实。总而言之,历史事实僵死地躺在记忆中,不会给世界带来什么好的或坏的影响。而只有当人们,你或我,依靠真实事变的描写、印象或概念,使它们生动地再现于我们的头脑中时,它才变成历史事实,才产生影响。正是这样,我才说历史事实存在于人们的头脑中,不然就不存在于任何地方。因为,当它不是再现于人们的头脑中,而是躺在毫无生气的记载里的时候,就不可能在世界上产生影响。 ㊴

(七)事实既有软性也有硬性

金岳霖论述说,事实确实有“软性”,也就是主观性,因为事实中含有意念对所与的接受和安排,含有判断性因素,含有我们的主观能动性成分。“事在人为”的说法就揭示了事实的这种软性。我们可以计划明天的事情,我们的计划有时候还能获得成功。我们可以利用因果或既成事实或学理去影响、改变或控制未来。在这样做的时候,我们就是在创造事实。这就是事实的“软性”。假如事实连这种软性也不具备,我们的革命、改革或其他方面的修改都不可能进行。

但是,事实更具有“硬性”,也就是客观性,事实中含有不可变异的成分和因素。事实有其本来的秩序和我们后来加上去的秩序,并不是杂乱无章的;所与如何呈现,既取决于事物本来的理,也取决于我们的意念图案或结构,还取决于各种偶然性因素,这些都是我们无法加以控制的。事实是“以意念去接受了的所与,一方面它既有所与底秩序,也有意念底秩序,另一方面,它既有所与底硬性,也有意念底硬性。除了从这两方面着想,事实之有硬性,是大多数人所承认的。事实是我们拿了没有办法的。事实是没有法子更改的……对于事实之‘然’,我们只有承认与接受,除此之外,毫无别的办法”④。

(八)既要“事中求理”,也要“理中求事”

金岳霖论述说,事实是我们引用意念对所与做接受与安排的结果,但意念本身是有图案或结构的,并且其图案或结构还有大小粗细的分别,而推论是我们引用意念到当前的所与以及到当前的所与之外。通常所谓的“料事如神”,就是根据意念的图案或结构去推论某件事一定发生。我们可以从事中发现理。意念越简单越单独,我们就越要在事中求理。所谓归纳大都是事中求理,尤其是逆来顺受的归纳。所谓逆来,是不跟着我们的盼望和要求而来的所与;所谓顺受,是跟着所与而来的接受与安排。在逆来顺受中,我们以事为根据,在事中求意念的关联。这就是所谓的“事中求理”。我们也能够从理中发现事,即是说,我们能够以理论为工具去发现事实。例如,英国人亚当斯和法国人勒维耶分别在1834年和1835年,根据牛顿力学和哥白尼的日心说做数学计算,算出了海王星的运行轨道,后来人们根据他们的计算结果在天文观测中去有意识地寻找,最后找到了这颗先前未知的星体。金岳霖强调指出,学问越进步,也就是说,学问越专深且越有系统,在理中发现事实的情形就越多。或者说理论越精细,我们就越能够依据理论去发现事实。“知识不仅是接受事实的结果而且是发现事实底工具。”⑤

-

现在对罗素和金岳霖的事实观做以下五点比较和评论:

第一,金岳霖应该是受到罗素,或许还要加上维特根斯坦、维也纳学派的影响,着手对有关事实的诸多问题做系统的哲学探讨,其中受罗素的影响无疑是最大的。金岳霖本人在很多地方明确提到这一点,例如在伦敦停留期间读了罗素的《数学的原则》,对他产生了很大的影响,甚至在某种程度上形塑了他的哲学观;他坦言,他所写的教科书《逻辑》第三部分“介绍一个逻辑系统”,差不多就是“直抄”,当然是抄自罗素和怀特海合著的三大卷《数学原理》;在讨论归纳问题时,他肯定读过罗素的《哲学问题》及相关论著,因为他的观点与罗素的观点很接近,并且他在《归纳原则和先验性》一文(1940)中多次提到罗素。金岳霖所探讨的有关事实的诸多问题,都是罗素先前探讨过的,但得出的结论差别非常大。

第二,金岳霖不只是罗素哲学的追随者和复述者,而是一位独立思考的原创型哲学家,发展了一种与罗素的事实观迥然有别的事实观,其中很多结论与罗素的结论针锋相对。

罗素发展了一种实在主义事实观,其核心论题是:世界包含事实,事实在外部世界中。他通过逻辑分析的原子,如各种“殊相”、谓词和关系,得到各自殊异且相互独立的原子事实,由众多的原子事实通过否定词和量词的连接,得到各种否定事实、普遍事实和存在事实,由此来说明世界的本体论结构。他把自己的这套学说叫做“逻辑原子主义”,其关键假设是:世界的结构反映在语言的结构中,命题的结构与事实的结构平行对应,语言(至少是理想的逻辑语言)与世界同构,故可以由语言去推论世界,反之亦然。罗素的事实观包含如下七个论题:事实难以被周全地定义;世界中有原子事实;世界中有否定事实;没有与分子命题相对应的复合事实;世界中有一般事实和存在事实;不能确定有与命题态度相关的事实;世界中没有关于虚构个体的事实,只有关于现实个体的真实或虚假的谓述。

金岳霖提出了一种认知主义事实观,其核心论题是:事实是被接受和安排了的所与,更明确地说,事实是认知主体在感觉材料的基础上所做的一种认知建构,兼具客观性和主观性。他的事实观包含如下八个论题:事实是被接受和安排了的所与;一个事物和一个事件隐含无穷多的“事实”;没有普遍事实,事实都是特殊的;没有负事实,事实无所谓正负;没有将来的事实,事实都是既往的或正在发生的;没有未曾知道的事实,事实必须是已知的;事实既有软性也有硬性,也就是说,既具有主观性也具有客观性;既可以“事中求理”,也可以“理中求事”。

第三,罗素的实在主义事实观遭遇到难以克服的困难,其中最大的困难就是它所基于的语言和世界的同构说:语言的结构与世界的结构平行对应,故我们可以由语言去推论世界。正是这种同构说,导致罗素去承认原子事实、否定事实、一般事实、存在事实的存在,但后面这些东西是很难说清楚的。究竟这种同构是真实的存在,还是一种理论虚构?我倾向于认为是理论虚构,维特根斯坦后期也完全抛弃了他早期哲学中的同构说及其许多推论。第二个困难与上一个困难有关,就是“事实”与“命题”的关系问题。金岳霖曾谈到:“有时我们的确感到命题容易说事实难说,与其由事实说到命题,不如由命题说到事实。”㊷在我看来,罗素从来没有说清楚作为客观存在的“事实”究竟是什么:有时候,他强调事实是客观的,是相应命题为真为假的使真者;有时候又说,事实是真命题之所肯定的内容,这里明显犯有“循环说明”谬误;有时候又说,事实是无法定义的。但他还是采取了“由命题说事实”的路径。他的理论面临如下问题:“事实”和“命题”究竟谁先谁后?谁依赖谁?谁说明谁?是先有事实,我们后用命题去陈述事实?还是先有命题,我们根据命题去找事实?如果是后者,那显然与“事实是世界中的客观存在”相冲突。罗素的事实观中有诸多的内在不融贯不一致之处。

第四,与罗素的实在主义事实观相比,金岳霖的认知主义事实观更为融贯,也更少内部冲突,但它也面临很多的问题,其中最大的问题是:如果事实是认知主体在感觉材料的基础上所作的一种认知建构,这种“事实”还能够成为我们认知的可靠出发点吗?还能够成为确证命题、假设、猜想、理论之真假的可靠凭借吗?如何去说明我们的理论特别是自然科学知识的客观性和可靠性?究竟什么是真理?如何去定义、刻画和验证真理?如此等等。金岳霖的事实观也像罗素的事实观一样,在下面这些问题上纠缠不清:“事实”和“命题”究竟谁先谁后?谁依赖谁?谁说明谁?事实的软性和硬性,也就是主观性和客观性,究竟谁为主?谁为次?为什么?

第五,我本人对罗素的实在主义事实观持有强烈批评态度,对金岳霖的认知主义事实观抱有更多的同情,并试图进一步发展和完善后者。在我看来,“‘事实’是认知主体带着特定的意图和目标,利用特定的认知手段,对外部世界中的状况和事情所做的有意识的剪裁、提取和搜集,因而是主观性和客观性的混合物。用一种更形象的说法, ‘事实’是认知主体从世界的母体上一片片‘撕扯’下来的;认知主体最后撕扯下一些什么,取决于他们‘想’撕扯什么、‘能’撕扯什么,以及‘怎么’撕扯。撕扯下来的‘事实’甚至会以多种方式撒谎,从而扭曲本体论意义上的客观真相”㊸。这样的“事实”概念在科学研究和司法实践中作为“证据”起作用,奠基于此种“证据”概念的科学研究和司法实践很难保证不出错,故两者都建立了一整套“事前防错”和“事后纠错”的程序和机制。当然,我还有许多艰苦的研究工作尚待进行。

客观事实抑或认知建构:罗素和金岳霖论事实

- 网络出版日期: 2018-10-01

摘要: 罗素发展了一种实在主义事实观,其核心论题是:世界包含事实,事实在外部世界中。他通过逻辑分析的原子,如各种“殊相”、谓词和关系,得到原子事实,由众多的原子事实通过否定词和量词的连接,得到负事实、普遍事实和存在事实,由此来说明世界的本体论结构。他把自己的这套学说叫做“逻辑原子主义”。金岳霖或许受到罗素及其哲学的影响,对有关事实的诸多问题做了系统的探讨。他发展了一种认知主义事实观,其核心论题是:事实是被接受和安排了的所与,更明确地说,事实是认知主体在感觉材料基础上所做的一种认知建构,兼具客观性和主观性。这种事实观与罗素的事实观迥然有别,得出了很多与后者截然相反的结论。

English Abstract

Either Objective Fact or Cognitive Construction: Russell and Jin Yuelin on Facts

- Available Online: 2018-10-01

Abstract: This article systematically reviews and compares Russell’s and Jin Yuelin’s views on facts. Russell develops a realist conception of fact. His core thesis is that the world contains facts, and that facts are located in the external world. Through logical analysis, Russell arrives at " logical atoms”, including particulars, predicates and relations. Combination of logical atoms gives rise to atomic facts. Through negation and quantifiers, atomic facts are connected into negative facts, universal facts, and existential facts. Russell appeals to the logical structure of language to explain the ontological structure of the world. Influenced by Russell and his philosophy, Jin Yuelin develops a cognitivist conception of facts. His core thesis is that facts are given, accepted and arranged by us, and more specifically, facts are cognitive constructions we build on the basis of sensory material. Facts are both objective and subjective. Jin’s conception of facts is very different from Russell’s, and most of its conclusions are in conflict with the latter. Jin Yuelin is thus not only a follower of Russell’s philosophy. Based on the traditions of both Chinese and Western philosophies, Jin is an original philosopher, being rare in modern China, who developed a new theory of facts.