-

回溯新中国经济制度的形成、演变和发展历史,有必要从理论上来探索20世纪中叶中国经济制度发生的历史大变革大转折中,新中国为什么选择建立了社会主义社会经济制度和计划经济体制?70年代末又何以转向市场取向的经济体制改革?90年代初期怎样进一步确立了社会主义公有制为主体、多种经济形式并存的基本经济制度和社会主义市场经济体制?新的21世纪前后又如何推进完善社会主义社会基本经济制度和全面深化经济体制改革与创新等经济制度变迁?面对这一系列历史与现实的大问题,必须深入研究。

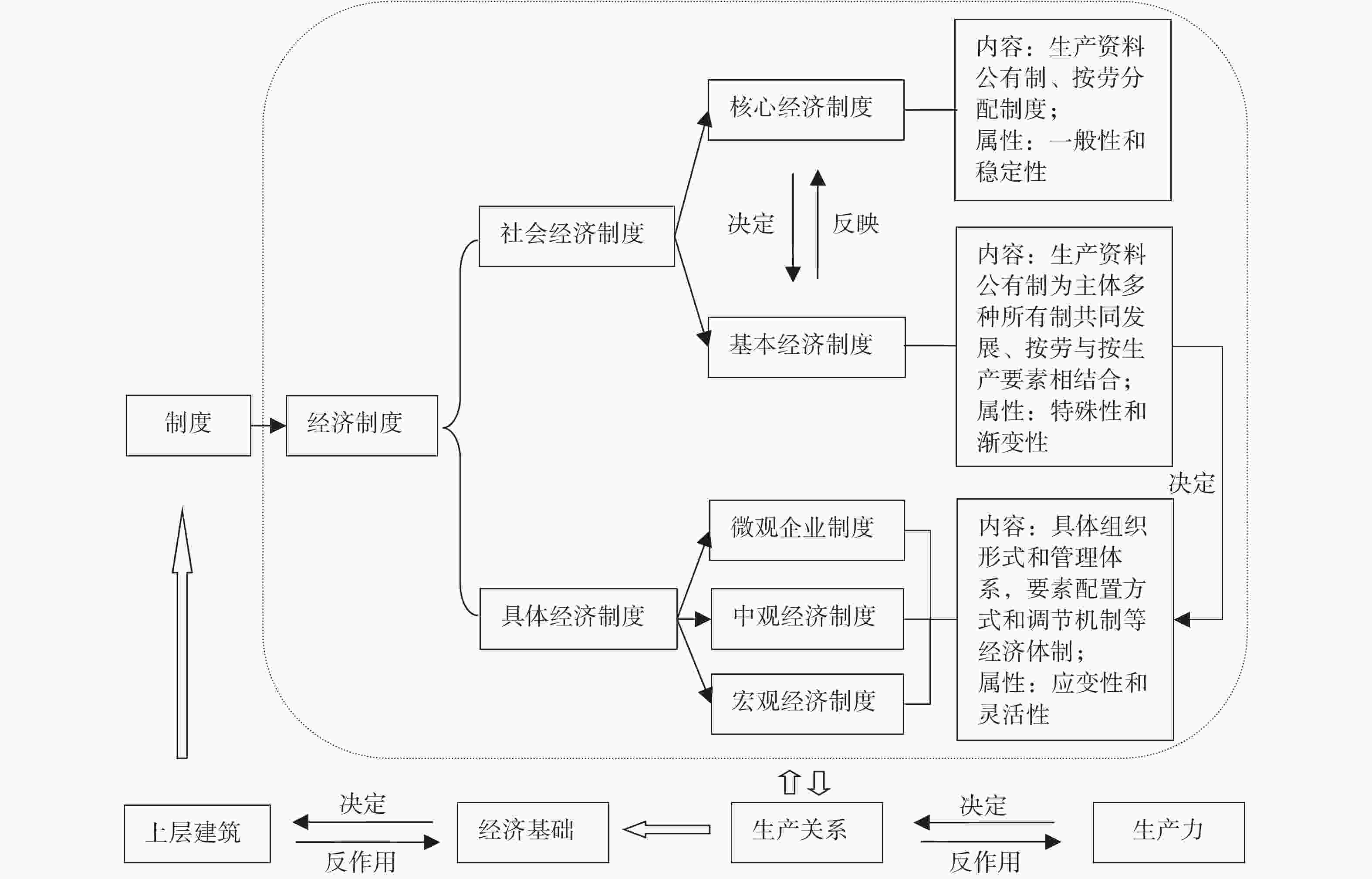

新中国以降,历经70年、跨越前后两个世纪经济制度的变迁、经济体制的转换,中国共产党领导下的社会主义实践所处的特殊历史背景及其阶段性发展战略、政策选择约束下的复杂性、变异性和多维性,制约着社会主义社会经济制度及其经济体制的特殊表征及其变迁的互动和张力,有必要深入解读这一具有丰富而深邃内涵的大问题。本文基于马克思主义政治经济学的学理依循,尝试沿着经济制度−社会核心经济制度、基本经济制度与具体经济制度的致思路径,并嵌入生产力—生产关系(经济基础)—上层建筑整体系统来诠释经济制度的适应性调整和互动性促进。全文隐含且贯穿始终的是一条“双向度变迁”的理论分析主线和分析框架①,即一定社会的核心经济制度、基本经济制度、具体经济制度三重规定性及其内在关系,以及微观经济制度、中观经济制度、宏观经济制度三个层面的内在关联及其相互关系构成经济制度变迁的内在向度;与此同时,一定社会的生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的内在关系及其矛盾运动构成一定社会经济制度变迁的外在向度。双向度之间的关系及其互相作用下形成了一定社会经济制度变迁与发展的历史过程。更进一步,从新中国70年来循环深入的历史史实及其历史进程的多维透视中,探索中国社会主义社会经济制度的形成、社会主义社会核心经济制度的创立、基本经济制度伴随具体经济制度即经济体制的转型、尤其是社会主义市场经济体制确立后中国特色社会主义基本经济制度及其具体经济制度的创新与完善的历史过程,把握中国社会主义经济制度变迁的内生性与阶段转换的自洽性,深刻洞悉新中国经济制度变迁更为深层的结构性变化和纵跃历史的变迁线索及其规律性大势的方向。

-

按照马克思主义政治经济学的基本原理,经济制度是一定社会现实生产关系的总和或经济关系的制度化。进一步看,生产关系可分为社会生产关系和生产关系的具体形式两个层次。因此,经济制度也同样可以分为社会经济制度和具体经济制度两个层面。

社会经济制度实质是一定社会生产关系的本质规定和制度化,其核心内容是生产资料所有制性质②以及由此决定的生产、流通、分配、消费性质及其相互关系,反映着特定的社会经济条件下相关经济活动者之间的利益关系及其格局③。具体来看,在实践中,社会经济制度不是一成不变、固化的定式,也有一个从量变到质变的变化发展过程。基于此,社会经济制度又可以分为社会核心经济制度和社会基本经济制度,前者主要反映特定社会经济制度的内在属性,是指任何一个国家或地区与前社会相区别的根本特征或根本标志,是作为与前社会性质根本不同的生产资料所有制和由此决定的生产、流通、分配、消费性质及其相互之间的关系等核心内容的制度性本质规定,其具有一定社会的一般性和稳定性;后者则是指一个国家或地区反映该社会主要的、或居基础地位的经济制度的基本属性,是指一个国家或地区在该社会变化发展的不同阶段居主体地位的生产资料所有制及其结构和由此决定的生产、流通、分配、消费性质及其相互之间关系等基本内容的制度性原则规定,其具有一定社会的特殊性和渐变性。

在现实的社会经济发展中,一定的社会经济制度的确立、成熟及其完全实现是不同的过程:前者可以是一个时点的短暂历史事件;后者却可能因不同国家社会经济制度确立所依赖的起点的不同、历史背景的不同、经济社会发展水平的不同,从而决定其所走具体道路的不同等,体现为各国或地区虽在时间上仍有差别、但相较确立而言却都是一个相对长期的历史发展过程。一定社会经济制度的确立,是以所有制根本变革为基础的新社会经济制度与前社会经济制度区别开来为最本质的特征,作为“初生性社会经济制度”具有了社会核心经济制度内核的基本元素;而一定的社会经济制度确立之后其成熟和完全实现的长期过程,作为“次生性社会经济制度”使其本质特征又具有了一定的阶段性历史特征,正是这一阶段性的历史特征可能赋予不同国家或地区的社会基本经济制度各具特色。

具体经济制度则是特定社会生产关系的具体实现形式,其内涵是各种生产要素的具体结合方式以及经济主体的行为规则,表现为经济制度运行层面的各种经济组织形式和管理体系,反映着社会经济采取的资源配置方式和调节机制等,即通常所说的经济体制,其具有一定社会的应变性和灵活性。瑞典斯德哥尔摩大学国际经济研究所所长阿沙·林德白克(Assar Lindbeck)教授给经济制度下的定义,主要着眼于经济运行层面,因而类似于这里所说的具体经济制度的涵义,他把这理解为“是用来就某一地区的生产、收入和消费作出决定并完成这些决定的一整套的机制和组织机构”,涉及决策结构(集权还是分权)、资源配置机制(市场还是政府计划)、商品分配(均衡价格机制还是配给制)、激励机制(经济刺激还是行政命令)等八个方面的内容④。具体经济制度又可以进一步细分为基于微观层面的经济组织制度,即企业制度;基于中观层面的区域经济制度,主要包括城市与乡村关系的经济制度和产业制度等;以及基于宏观层面的国民经济运行及其调控制度。

在社会经济活动实践中,生产力是最活跃、最革命的因素,社会生产力的发展直接引起具体经济制度即经济体制的应变调整或改革,这是一种对经济运行层面的具体规则、利益关系及其相关格局的调整或改革,换言之,是一种一定社会特定生产关系本质不变前提下因应发展变化了的社会生产力新的要求的调整或改革。这种制度变迁既可能是突破现行体制对生产力进一步发展的束缚,基于社会某一群体利益及至形成社会整体理性的驱动,而对社会具体经济制度所进行的重建新规则、协调利益关系的自觉调整和改革,以促进经济增长和发展⑤;也可能是基于一定社会利益集团的个别利益、个别理性的驱动(即对它们而言制度变迁的收益高于制度变迁的成本,新体制的净收益预期要高于现行体制),而对社会具体经济制度做出有利于自身利益的规则的选择性改变,在一定意义上影响甚至损害了社会整体利益,因而一定程度上阻滞了经济增长和发展。

-

在社会核心经济制度、基本经济制度和具体经济制度构成的经济制度体系中,随着具体经济制度,即经济体制机制因社会生产力的变化而作出灵活应变和调适性改革与创新,其对社会基本经济制度也会产生一定的或快或慢的影响,长期来看,社会基本经济制度也有一个渐进性相应的改革深化和创新发展,从而使其自身趋于完善,并愈益反映和实现社会核心经济制度本质规定的过程。由此可见,在一定社会经济制度体系中,具体经济制度即经济体制机制,是连接生产力和基本经济制度乃至核心经济制度的中介环节,具有承前启后的作用机理,体现出社会生产力发展—具体经济制度即经济体制的调适性变革—社会基本经济制度相应的渐进式改革与完善,愈益走向实现社会核心经济制度的本质规定的演变逻辑。而在该社会整个历史时期内,特定社会经济的本质关系则不会改变。

如此看来,经济制度在社会核心经济制度、基本经济制度与具体经济制度(即经济体制机制)之间有着内核层、基本层与表面层的不同层次的关系,各个不同层面各具特点。一般而言,具体经济制度因其总是要适应社会生产力发展及其他经济、政治、社会、文化等上层建筑诸因素变化的要求,即时性、经常性地进行调整和改革,因而具有极大的灵活性和即时应变性;社会基本经济制度则因其要适应具体经济制度的改革和创新做出必要和适当的调整,进一步改革和创新并嵌入进新的经济体制之内,因而具有相对的稳定性和渐进适应性;社会核心经济制度表现为在该社会整个历史时期内特定社会经济的本质关系不变的前提下,从长远目标的趋近来看,也有一个随着社会基本经济制度的适当调整、进一步改革创新和完善而趋于完美实现的过程,因而具有持久的稳定性和长期连续性的鲜明特征。

下面,以中国社会主义社会经济制度体系为例,图1给出了一个新中国经济制度体系理论逻辑图示(内含“双向度变迁观”)。

-

马克思主义经济学揭示了所有制是生产关系的基础这一至为重要的基本原理。进一步说,一定的所有制、所有制形式及所有制结构是该社会生产关系或经济关系总和的制度化的基础。经济制度包含了经济关系、经济关系的制度表达、制度运行相应的制度规则、制度规范的总和。一个多世纪来,社会主义社会经济制度从产生、形成和发展演变,经历了从理论到实践、从一国实践到多国发展的复杂而艰难曲折的过程。中国特色社会主义经济制度的历史选择和探索创新,是从中国社会主义初级阶段的基本国情出发,探索符合人类社会发展规律、符合科学社会主义基本原理与社会主义建设和社会主义经济制度变迁规律的中国实践相结合的内在要求及其历史必然。

-

20世纪初至中叶,无产阶级革命不是在发达国家,而是首先在经济文化相对比较落后的俄国、东欧及中国等国取得胜利,随之而来的是社会主义经济制度如何建构?社会主义经济如何建设和发展?社会主义道路如何行进和拓展?面对实践提出的这一系列史无前例的崭新课题,列宁创造性地提出:“一切民族都将走向社会主义,这是不可避免的,但是一切民族的走法却不完全一样。”⑥

事实上,早在19世纪中下叶,马恩在《资本论》《哥达纲领批判》《社会主义从空想到科学的发展》以及《给〈祖国纪事〉杂志编辑部的信》《共产党宣言》俄文版等著作中⑦,基于对资本主义社会经济制度的本质、内在结构的轴心及其历史发展趋势的深刻洞悉和揭示,先后曾提出过对未来社会两种模式的设想:一种是从逻辑上推论和设想了在资本主义高度发展的基础上建立社会主义的“经典社会主义”模式,即“前资本主义—资本主义—社会主义(或共产主义)”。这种“经典社会主义”模式的特征是:消灭了私有制,实行自由人联合体共同占有使用生产资料和按需分配,因而,商品、货币或市场自然也没有存在和利用的必要。但到了19世纪70年代后期,当马克思、恩格斯开始接触到与西方发达资本主义国家迥然不同的俄国等东方落后国家如何走向社会主义的前瞻性课题时,他们敏锐地意识到了两者在初始条件上的巨大差异,并就这些初始条件的差异性对社会主义实现道路的影响给予了充分估计和新的开创性研究。基于东方农业社会落后的生产方式和生产力水平这一起始条件,他们果断地突破了前述“经典社会主义”的设想模式,创造性地提出了另一种针对东方落后国家的“社会主义的特殊形态”的设想模式⑧,即“前资本主义—跨越资本主义制度的‘卡夫丁峡谷’⑨−社会主义”。后一种“社会主义的特殊形态”设想模式的科学性在于,马克思、恩格斯从现实出发认为,对于俄国这样经济社会发展较为落后的东方国家,先进的资本主义生产方式和落后的农村公社并存,在各种内外条件的综合作用下,可以探索通向社会主义的另一条道路,即通过革命的手段,缩短前述“经典社会主义模式”下由资本主义过渡到社会主义所需要的漫长而痛苦的发展过程,跨越资本主义的发展阶段。值得注意的是,马克思、恩格斯特别强调,这里跨越的是资本主义“制度”的“卡夫丁峡谷”,而不是资本主义时代高度社会化的生产力⑩。

因此,当俄国在革命胜利解放了社会生产力的前提下,还面临着重构社会主义制度⑪以进一步发展生产力、推进社会主义经济建设和发展的新任务。当列宁在短时间内曾试图按马克思、恩格斯第一种设想直接过渡到共产主义、取消商品货币实行战时共产主义政策受挫后⑫,他迅速调整和改变了对社会主义的认识⑬,首创了着眼于当时生产力发展要求的“新经济政策”:在一定限度内利用商品货币关系,在将国家所有作为生产资料公有或共同所有的组织形式的基础上,容纳多种经济成分存在,允许私有经济和自由贸易在一定范围内存在,允许资本主义国家的企业租赁苏联的国有企业,并改造农村公社及其土地制度;同时,吸收和利用资本主义生产的一切成就、文明成果,特别是市场和现代交换机制,以更好地适应和大力发展社会主义社会生产力,成为了另一种“社会主义的特殊形态”设想模式最早的实践探索。遗憾的是,列宁这一从实际出发的创举,因其早逝而中断,且因斯大林时代理论和实践的转向,逐渐形成“单一公有制—指令性计划与商品外壳式交换—按劳分配”的传统社会主义经济制度的“苏联模式”。

-

新中国成立之初的三年国民经济恢复时期,面对“国家与革命”和“国家与发展”的双重历史任务,以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体基于中国半殖民地半封建社会的特殊历史背景,独创性地提出并实践了经由多种经济成分并存的“新民主主义经济形态”,逐渐过渡到社会主义的新路径。这无疑和列宁早期领导的实践一样,是马克思主义在特定历史条件下具体化的一种成功实践。

之后,为维护和巩固新生的社会主义关系,由于追求快速建成社会主义在制度安排上的内在强烈需求和国际资本主义阵营封锁扼杀的外部环境制约,促成了新中国建国初期具有重大社会变革和深远历史意义的过渡时期“一化三改造”总路线的实施。试图从生产力方面通过国家工业化发展,实现落后的农业国向先进的工业国的历史性转变,使社会主义工业成为整个国民经济中具有决定意义的领导力量;同时从生产关系方面,通过对个体农民、手工业者和商贩的个体私有制进行合作化改造为社会主义的集体所有制,对资本主义工商业的资本主义私有制进行公私合营改造为社会主义的全民所有制,1956年底所有制的社会主义改造的基本完成,标志着中国具有了社会主义社会核心经济制度内核的基本元素,即公有制基础上的社会主义生产关系和经济制度的正式确立。从历史的角度客观来看,尽管“一化三改造”也存在着改造过急、过粗、范围过宽等不足和局限,但在新中国的历史上却由此翻开了社会主义建设和社会主义制度建构崭新的一页,初步建立起了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,为社会主义工业化和国民经济的发展奠定了必要的物质技术基础,公有制占据主体地位的社会主义经济关系最初的制度表达也得以完成。

随后的50年代末至70年代末的二十多年间,在将社会主义从理想进一步转为现实的进程中,理论上,我们愈益主观和教条地理解马克思主义设想的“经典社会主义”模式;实践中,愈益忽视和脱离中国现实社会经济条件的制约,为实现“国家工业化”的赶超发展战略⑭,逐渐形成了以单一公有制和按劳分配为基础、排斥市场调节的指令性计划经济体制的社会主义经济制度⑮。这一时期,中国社会主义经济制度嬗变,呈现出试图趋近前文所说的社会主义社会核心经济制度⑯和微观、中观、宏观均贯穿着相应的制度安排、制度规则及其制度规范,即单一公有制和按劳分配的传统教条式社会主义基本经济制度、指令性计划经济体制、城乡有别的二元经济体制等具体经济制度三重规定性特征,并产生了双重的历史影响:一方面是脱离中国现实国情、忽视发展社会生产力而陷入“贫穷社会主义”发展困境,延缓和抑阻了中国社会主义建设发展的进程⑰;另一方面在客观上又为之后的改革开放提供了经验鉴戒和动力支持,并且为始终坚持和深化改革开放也积累了可供反思与创新的“思想成果、物质成果、制度成果”⑱。

-

以党的十一届三中全会的召开并作出实行改革开放的历史性决策为起点,在40年来的改革开放历程中,中国特色社会主义经济制度的探索伴随着新的以经济建设为中心的社会主义现代化建设进程留下了辉煌的历史轨迹,显现出中国特色社会主义经济制度创新与发展的历史特征和独特规律。

改革开放新时期,根据新的实际和历史经验,以邓小平为主要代表的党和国家第二代领导集体坚持实事求是的思想路线,对社会主义进行重新理解、重新认识。⑲邓小平抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这一基础性的理论与实践问题,针对社会主义实践过程中主观教条、盲目照抄苏联模式形成传统计划经济体制的经验教训,提出了“建设有中国特色的社会主义”的历史命题,本质上是要搞清楚什么是遵循马克思主义、遵循人类社会发展一般规律、遵循社会主义建设规律,特别是立足中国特殊国情、符合中国社会发展规律、从而促进生产力发展、实现共同富裕的社会主义,搞清楚搞社会主义要从中国的实际出发,走自己的路,把马克思主义的普遍真理与中国的具体实际结合起来,寻找实现社会主义共性与个性、一般与个别、普遍性与特殊性相统一的现实路径。

由于中国经济制度的重大变迁始终是在中国共产党的领导下进行的,因此,笔者以历届党代会和中央全会为线索来梳理改革开放以来中国经济制度的变迁⑳。具体来看,经济政策的调整和突破,在制度供给上为社会主义经济制度的创新提供了重要的推动力。早在改革开放初期的1981年,党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中就创新性地提出了“我们的社会主义制度还是处于初级的阶段”,指出“社会主义生产关系的变革和完善必须适应于生产力的状况,有利于生产的发展。国营经济和集体经济是我国基本的经济形式,一定范围的劳动者个体经济是公有制经济的必要补充。必须实行适合于各种经济成分的具体管理制度和分配制度。”此后,1984年党的十二届三中全会决定、1987年党的十三大报告都先后强调了坚持以公有制为主体、发展多种经济形式,发挥非公有制经济对社会主义经济必要的和有益的补充作用。在中国特色社会主义制度的探索过程中,1992年党的十四大具有重大里程碑的意义,明确提出了建立“社会主义市场经济体制”是改革的目标,形成以公有制为主体,个体、私营、外资经济为补充,多种经济成分共同发展的混合型所有制结构,以及通过平等竞争发挥国有企业主导作用等一系列新的改革思路。在此基础上,1997年党的十五大对所有制结构与社会主义市场经济关系在认识上有了明确界说和重大创新,第一次提出了“公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度”,“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”,深刻阐发了坚持公有制的主体地位、坚持多种所有制经济共同发展两者缺一不可、相互促进,特别是明确了非公经济作为中国社会主义市场经济的重要组成部分并共同构成社会主义初级阶段所有制结构及其基本经济制度的重要特征。党的十六大、十七大、尤其是十八大、十九大以来不断深化了对中国社会主义初级阶段基本经济制度的认识,先后赋予更加深刻、更具创新意义的内涵,其中,特别强调坚持“两个毫不动摇”、突出中国共产党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势和最本质的特征、坚持“以人民为中心”的发展思想等,使中国特色社会主义基本经济制度的内容结构愈益丰富、严谨和完善。

实践中,伴随着所有制、经济体制和运行机制的渐进性持续深化改革的进行,社会主义经济制度变迁转向了制度重构,形成了中国特色社会主义基本经济制度及其完善的重大创新。一方面,20世纪70年代末肇始于农村家庭联产承包责任制的“两权分离”改革,以及乡镇企业的异军突起,“皇粮国税”的终结,到新时期农村土地产权制度“三权分置”改革与乡村振兴战略的实施,极大地解放和促进了农村生产力的发展和生产关系的调整与变革。而城市国有企业也相继实行了“扩权让利”“利改税”“承包制”改革,转换企业经营机制、实现股份制改造、建立现代企业制度、发展混合所有制经济,积极探索了适应现实社会生产力水平的公有制特别是国有制的多种有效实现形式。这一过程还伴随着允许和鼓励城乡个体、私营、特区对外开放外资、合营经济等非公经济形式的出现和发展,中国的所有制形式从过去公有制“一统天下”逐渐演变为多种所有制经济的并存和共同发展的格局,市场主体得以培植和成长起来。其间,经历了突出国营经济主导地位和个体、私营等非公经济是公有制经济必要补充的“主导—补充”的实践探索,公有制为主体、个体经济、私营经济等非公经济都是补充的“主体—补充”的实践探索,以及公有制为主体、多种所有制共同发展的“主体—并存”的基本经济制度的实践创新探索。另一方面,计划经济体制的改革向有计划的商品经济、社会主义市场经济体制转型和深化发展,商品和要素市场体系逐渐发育,微观企业组织、中观区域或各产业的发展、宏观国民经济活动及其运行,通过市场规则、市场价格、市场供求、市场竞争、市场风险机制对社会资源配置发挥着越来越重要的基础性乃至决定性作用,在中国共产党的领导下,政府则在转变其职能、健全宏观调控体系的改革深化中更好地发挥着促进国民经济持续增长、高质量发展、实现共同富裕的宏观引导与调控作用。

回过头来看,实际上自党的十一届三中全会决定以经济建设为中心,党的十三大决定发展有计划的商品经济,党的十四大决定建立社会主义市场经济体制,由此就将坚持以公有制为基础这一区别社会主义和资本主义重要标志的核心经济制度,坚持公有制为主体、多种所有制经济并存和共同发展的基本经济制度,坚持社会主义市场经济体制的具体经济制度的三重规定性及其结合真正提上了议事日程。实践证明,在半殖民地半封建社会的历史废墟上经由新民主主义社会进入社会主义初级阶段的中国,始终坚持公有制的社会主义性质,是坚持了马克思、恩格斯科学社会主义的基本原则和社会主义本质的内核,中国特色社会主义经济制度因此具有了社会主义核心经济制度根本规定性的本质特征;进一步地,坚持实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的中国特色的社会主义社会基本经济制度,发展和完善社会主义市场经济体制这一具体经济制度,实行市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,既是社会主义初级阶段社会生产力发展的客观要求和符合中国国情不断调适社会主义社会生产关系和上层建筑的历史选择,更是根据中国实际和时代变化对马克思主义经典作家关于未来社会所有制理论、消除商品货币市场交换关系设想的重大突破与创新性发展,从而赋予了社会主义社会经济制度体系以鲜明的中国特色的时代特征㉑。中国特色社会主义经济制度具有的三重规定性特征,在40年的改革开放实践中形成、丰富和不断完善,产生了极其重要而深远的历史影响:中国生产力在获得极大解放和发展的基础上,经济总量已上升为世界第二位,经济实力、科技实力、国防实力、综合国力进入世界前列,7亿多人摆脱了贫困,人民生活水平有了大幅度的改善和提高,取得了令世人瞩目的骄人成就,总体市场化程度已经接近80%,中国特色社会主义市场经济体制逐步建成并日益完善㉒。

中国社会主义经济制度变迁发展70年的理论追问和实践检视,揭示出一部不断探索和创新的历史。特别是党的十一届三中全会以来,中国改革开放和现代化建设不仅取得了历史性成就,而且积累和形成了一整套中国特色社会主义经济制度创新与发展的科学理论和宝贵经验,理解其丰富内涵及其发生逻辑可以通过如下几个方面来切入:坚持中国共产党的领导,坚持社会主义公有制和社会主义道路、坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展与发展完善社会主义市场经济体制内在一致的中国特色社会主义经济制度创新;坚持遵循制度创新规律与秉持中国国情相一致,诱致性与强制性制度变迁互动结合,改革、发展与稳定相协调的中国特色社会主义经济制度创新;坚持先易后难、以增量改革带动存量改革、公有制与市场机制兼容结合的基本方向、体制内改革与体制外推进相结合的中国特色社会主义经济制度创新;坚持顶层设计与试点探索相结合、对内改革和对外开放统筹推进、全面推进与重点突破相协调的中国特色社会主义经济制度创新,诸此等等,在社会主义经济制度变迁的历史与现实的探索中作出了中国贡献。

-

今天,我们站在新时代新的历史起点上,回望、检视中国社会主义经济制度的70年变迁,描绘和勾勒出中国社会主义经济制度在建立、探索、改革、转型与完善过程中艰难曲折的发展脉络,客观理性地理解新中国经济制度70年的变迁路径、特征及其绩效,对于更加清醒地认识新时代中国特色社会主义的历史方位,更加自觉地增强对中国特色社会主义经济制度的价值认同,更加坚定地坚持对中国特色社会主义经济制度的高度自信,是极具理论与实践创新的重大而深远的历史和现实意义的。

第一,理解新中国经济制度70年的变迁路径,内含着理论的抽象性和实践的具体性辩证关系的探索,展现出中国社会主义经济制度变迁中“否定之否定”的规律性特征和演变轨迹的历史语境和历史逻辑。

对新中国经济制度70年变迁的回顾和检视,既不是对新中国以降经济制度变迁的单纯转述和旁观写照,也不是简单地对这一嬗变现实的直接模拟与刻画,而是力求还原历史、置身其间,从马克思主义生产力与生产关系、经济基础与上层建筑辩证关系的基本命题出发,作出70年来中国社会主义经济制度演进变迁特有路径全景图的历史书写,其中既在时间上体现为一个包括改革开放前后两大时段、各时段内又可能包含若干阶段的连续性动态变迁的渐进过程,又在空间上体现为包括中央和地方,城市和农村,东部、中部和西部,农业、工业和服务业,微观、中观和宏观等各个层面、各个领域、各个维度、各个方面的关联性互动变迁的复杂过程。其间,内含着科学社会主义理论的抽象性和社会主义实践的具体性辩证关系的探索,展现出中国经济制度变迁中“否定之否定”的规律性特征及其演变轨迹的历史语境和历史逻辑:服从于新中国成立之初必须尽快完成“变农业国为工业国”“国家工业化”的赶超战略及其历史任务,传统社会主义计划经济体制下单一公有制的社会主义经济制度的形成,是对过渡时期亦公亦私、公私结合的多种经济形式混存经济制度的第一次否定;而改革开放后服从于党和国家工作中心转移到经济建设新的战略决策,公有制经济外允许非公有制经济作为“补充”的存在和发展,及其后的社会主义市场经济体制确立基础上的公有制为主体、多种经济形式共同发展的中国特色社会主义基本经济制度的形成,则是对改革开放前单一公有制的社会主义经济制度的第二次否定。

今天,从历史的角度辩证客观地审视这一经济制度变迁的“否定之否定”过程㉓,无疑,传统社会主义计划经济体制下单一公有制的社会主义经济制度对过渡时期亦公亦私、公私结合的多种经济形式混存经济制度的第一次否定,有错误也有警示的历史性价值。在新中国建国初期极其落后的国情基础上试图实现工业化赶超战略强国目标的历史紧迫性面前,我们试图通过构建起新的社会经济制度、发挥生产关系反作用于生产力的作用,在所有制的改造和构建上犯了超越阶段的冒进和片面升级过渡的历史性错误,导致超前的生产关系与落后的生产力之间的结构性矛盾,对社会主义建设产生了“欲速不达”的严重制约和影响,这也为后来改革开放的制度创新提供了有益的历史鉴戒。正如邓小平同志所说,“我们尽管犯过一些错误,但我们还是在三十年间取得了旧中国几百年、几千年所没有取得过的进步”㉔,我们初步建立起的独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,为社会主义工业化和国民经济的发展打下了坚实的物质技术基础,公有制的社会主义经济关系最初的制度表达也得以完成。在这个意义上,为后来的改革开放奠定积累了必要的物质技术基础和政治经济基础㉕。而改革开放进程中,社会主义市场经济体制确立基础上的公有制为主体、多种经济形式并存的社会主义基本经济制度,对改革开放前单一公有制的社会主义经济制度的第二次否定,并非是对新中国之初过渡期亦公亦私、公私结合的多种经济形式混存的经济制度的简单回归,而是在改革开放凝聚了“发展共识”新的历史背景下,在重新认识唯物史观关于生产力与生产关系辩证关系的基础上,匡正改革开放前“生产力—生产关系—上层建筑”的反向向前推进、即上层建筑反作用逻辑为主的内部封闭静态循环,调整为改革开放后“生产力—生产关系—上层建筑”的正向向后推进、即生产力的决定逻辑为主的开放动态演进,在嵌入生产力—生产关系—上层建筑系统结构互动机制中经济制度体系适应性调整的创新发展,促进了中国经济的长期快速增长和人们生活的极大改善及其全社会福利的极大增进,是社会主义初级阶段经济制度自我完善的“中国实践”。

第二,理解新中国经济制度70年的变迁特征,其中的一个历史性视角是观察改革开放土壤中生长出的新的“生产关系适应发展观”,从而促成了由先前“生产关系自我中心观”㉖向“生产关系适应发展观”㉗的历史性转变。

以1978年党的十一届三中全会的召开为契机,中国进入到经济体制改革开放的新阶段。改革始于改变传统社会主义计划经济体制及其单一公有制格局与中国社会生产力发展总体水平低、多层次、不平衡的现实经济条件的不适应性,改革使得原有“生产关系自我中心观”逐渐转为了“生产关系适应发展观”。即改革开放前脱离中国社会生产力现实、一味追求社会主义生产关系疾风暴雨式的升级过渡,单纯以社会主义生产关系的建立和“一大二公三纯四平”㉘的主观愿望为中心,导致社会主义生产关系长期超越生产力现实条件,阻碍了社会主义经济制度自身客观求实的探索、创建、发育和成长,其脱离中国现实国情、忽视发展社会生产力而陷入“贫穷社会主义”发展的困境,延缓和抑阻了中国社会主义建设发展的进程;另一方面在客观上又为之后的改革开放提供了经验鉴戒和动力支持,并且为始终坚持和深化改革开放也积累了可供反思与创新的“思想成果、物质成果、制度成果”㉙。

改革正是旨在寻求社会主义生产关系适应现实生产力状况、放开单一所有制的传统意识的限制,允许与较为落后低下的、多层次的、不平衡的生产力水平相适应的个体、私营、外资等非公有制经济的存在和适当发展,促成了社会主义初级阶段公有制主体经济、主导作用与非公有制经济的补充和互动为基础的中国特色社会主义基本经济制度新芽的萌发,以及适应生产力现实基础和基本国情的公有制为主体、多种经济形式共同发展的基本经济制度的确立和不断发展。这一过程中,相对于发展和完善社会主义市场经济体制的要求而言,尽管仍存在着公有制实现形式创新改革的不足及其活力、创造力和竞争力不强,非公经济发展的制度供给不足与制度规范不够,公有制经济与非公经济间行业垄断体制压缩民企发展空间的一定程度上竞争的不平等性等诸多问题。但是,整体上看伴随着党的历次全会包括十一届三中、四中、十二届三中全会、十二大、十三大和十四大直至十九大报告对改革共识的凝聚、改革领域的不断拓展和全面深入深化,焕发出各经济主体利益激励的“生产性努力”,激活了各要素资源的充分有效利用,从而迎来了改革开放巨变中迸发出的经济持续高速增长,各经济主体包括农民、工人和非公经济组织中劳动者收入增加的良性发展态势。

从“生产关系自我中心观”到“生产关系适应发展观”,是从抽象定性社会主义公有制的先进性回到“社会主义的优越性归根结底要体现在它的生产力比资本主义发展得更快一些、更高一些,并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活”㉚,一句话,“归根到底要看生产力是否发展,人民收入是否增加”㉛的历史唯物主义客观的“生产力标准”的依循之上,是社会主义制度评价标准走向科学尺度和价值尺度的有机统一。

第三,理解新中国经济制度70年的变迁绩效,以改革开放为界,其制度供给和需求、制度成本和效率的关系,走过并正在经历一个典型的政府主导、纵向层级式、制度供需信息非对称非流动的单向封闭型、政治偏好下较高制度成本和效率漏损的强制性制度变迁,转向基层诉求与政府顶层设计上下协同、制度供需信息流动的双向开放型、“发展共识”一致性偏好下追求制度变迁长期绩效的“适应性效率”㉜、诱致性与强制性耦合联动的制度变迁历史过程。

新中国建国后选择走社会主义制度的道路,受制于当时特殊历史环境下国际国内各种复杂因素及其条件的制约,无论是“国家工业化”战略的实施、尽快重构工业及其国民经济体系以巩固和加强新生政权,还是“一化三改造”的实行以促成社会主义经济制度的加快形成,以及之后实行的中央集权计划经济体制以推进国家主导的现代化建设进程,一方面发挥了资源匮乏条件下社会主义制度能够集中力量办大事的优势㉝,举全国之力,集中优势资源,聚焦特定的工程、项目、事件,才成就了“一五”期间“156项工程”和“两弹一星”等重大战略、工程跨越性、突破性、高效率的发展,迅速奠定了社会主义工业化的初步基础,铸就了中国国防安全的战略基石,并且对国家科技发展乃至整体经济社会发展都产生了深远影响;另一方面,也体现出国家凭借政权力量破除旧制度障碍、以行政命令方式强力建构起生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济新制度的强制性制度变迁,其自上而下和单向封闭的制度供给、政治制度和政治权力强势决定资源配置、缺乏基层制度需求信息来源与反馈的制约及其纠偏机制,导致了制度变迁的“适应性效率”长期趋于低下。

而改革开放以来快速增长和发展势头的背后,无不昭示出其对社会主义本质重新认知,突破传统社会主义经济理论圭臬,包括单一公有制、排斥市场等理论定式误区,作出适应生产力发展水平的“所有制结构和产权改革”、市场取向改革及至社会主义市场经济体制确立和全方位的建设、市场决定资源配置与政府兼具“引导型与推动型”“防护型与进取型”㉞角色及作用的制度效应的初步释放。这中间,从摸着石头过河到与政府顶层设计的结合互动,从民生发展的制度需求到与政府科学发展的制度供给形成的“发展共识”一致性偏好的协调推动,从诱致性制度变迁到与强制性制度变迁的耦合联动,改革带来的“制度释放剩余”和制度变迁愈益灵活性内含的报酬递增及其自我强化机制的累积效应,逐渐形成了促进长期增长中制度成本相对降低和制度效率提升的良好绩效,一定意义上其制度变迁“适应性效率”的增强,在国内外转型的横向纵向比较中都得到了多方面经验的验证。

新中国70年经济制度变迁:理论逻辑与实践探索

- 网络出版日期: 2019-08-01

English Abstract

Changes of Economic System in New China: Theoretical Logicand Practical Exploration

- Available Online: 2019-08-01

-

Keywords:

- changes of economic system /

- core economic system /

- basic economic system /

- specific economic system

Abstract: Based on the theory of Marxist political economics, this paper tries to interpret the adaptive adjustment and interactive promotion of the economic system by following the internal orientation of economic system—social core economic system, basic economic system and specific economic system (including micro, meso and macro), and embedding the external orientation of the whole system: productivity—production relations (economic basis) —superstructure. The theoretical analysis main line and framework of the " Bidirectional Changes”, which is implicit and continuous throughout the text, aims to grasp the endogenousness of the changes of China’s socialist economic system and the self-consistency of the stage transformation, so as to gain insight into the deeper structural changes of the economic system in new China and the clues of the historical changes and the direction of the general trend. Further, objective and rational understanding of the path, characteristics and performance of the new economic system in the past 70 years is of great and far-reaching historical and practical significance for us to have a more sober understanding of the historical orientation of socialism with Chinese characteristics in the new era, more consciously enhance the value recognition of the socialist economic system with Chinese characteristics, and more firmly adhere to the high confidence in the socialist economic system with Chinese characteristics.