-

近年来,民粹主义思潮在中国迅速抬头,尤其是在网络空间中,其影响越来越大。①这严重影响了中国主流意识形态的健康发展,必须引起高度重视。网络民粹主义的影响之所以能够越来越大、越来越广泛,一方面是由于贫富分化、贪污腐败、教育医疗等各种现实问题频发所形成的有利于网络民粹主义滋生的土壤和气候,另一方面也是由于网络化、信息化和数字化等的技术赋权和话语赋权所导致的技术后果。因为网络化生存带给人们“无风险的承诺”,所以在大多数人的心目中,“即使虚拟世界崩溃了,你所遭受的损失也会比在现实世界中少得多;在虚拟世界中你做任何事情所承担的后果都要比现实世界更轻,于是你可以随意地作出承诺,却不用承担风险”。②事实上,人们就是通过“符号化、数字化、信息化和借助语言”,将自己打造成“虚拟主体、无性别主体”③隐匿在网络虚拟空间的。这样,“无风险的承诺”与网络技术、信息技术以及数字技术等所提供的便捷条件,便创生了网络民粹主义新的特点和新的逻辑,即网络民粹主义的生成、传播和聚合呈现出了与网络技术传播相适应的新的生态。然而,这一点却没有引起足够而深入的探讨。到目前为止,不管在实践部门还是在学术界,对民粹主义的研究和关注,不是停留于民粹主义变动不居的概念,就是局限于民粹主义的消极影响,或者空谈民粹主义的危害。然而,这却在很大程度上脱离了民粹主义滋生的社会情境、现实土壤以及由传播技术变化而带来的新样态和新逻辑。对此,需要对其进行更加深入的研究,以进一步搞清楚以下问题:我们该如何理解和认识网络空间由技术赋权和话语赋权而衍生的民粹主义?其生成、传播与聚合的行动逻辑是怎样的?其能够在网络空间中滋生和发酵的社会情境是什么?进一步,在面对网络民粹主义所可能产生的危害时,我们应该如何治理?本文旨在探讨上述问题。

-

一般而言,在现实的物理时空中,“民粹主义”(populism)是“一种普遍存在的现代政治现象”④,它“既是一种政治思潮,又是一种社会运动,还是一种政治策略”。⑤也就是说,民粹主义不仅是代表一种反对精英主义、坚持以平民的利益与诉求为终极价值关怀的社会思潮,还是一种以鼓噪、动员和聚集平民大众并利用群众力量达至各种利益诉求的政治策略,更是一种把普通群众当作政治改革决定性力量而进行动员的群众性社会运动。

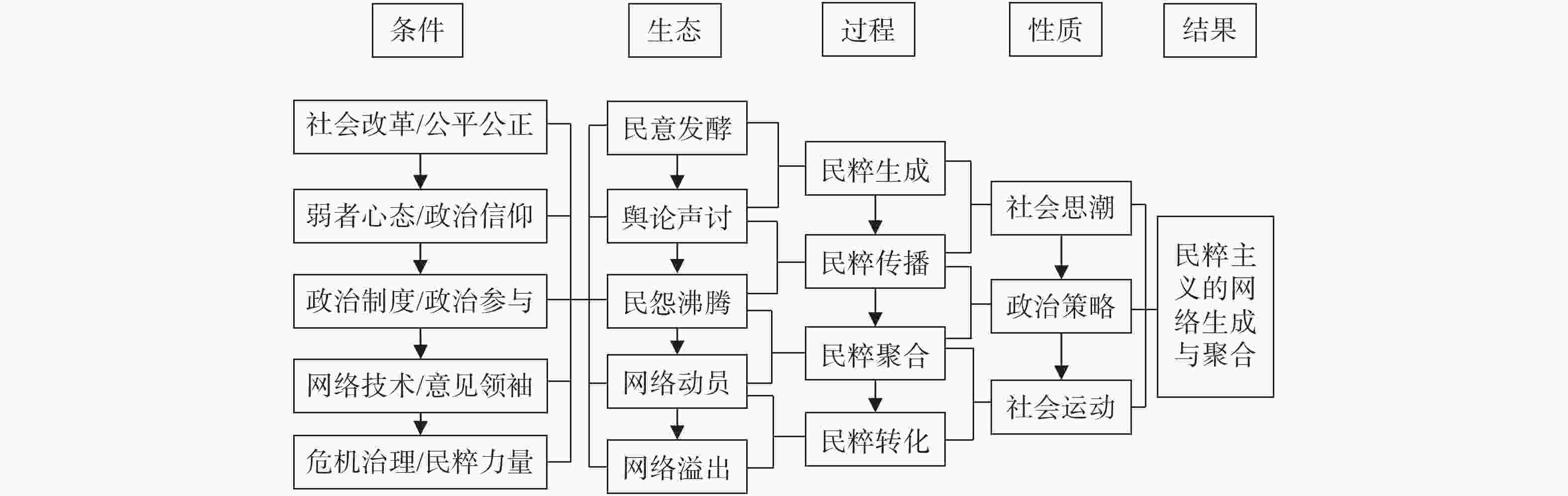

但是,在网络虚拟空间中,如果从民粹主义的生成、聚合与传播的发展过程来看,其互联网生态不仅包含一种极端平民化的社会思潮的生成、聚合与传播,更指向和包含作为一种政治策略和社会运动的生成、聚合与传播,而且在网络虚拟空间中,这三者之间是相互关联的,基本上是沿着“社会思潮→政治策略→社会运动”这一逻辑理路而生成而发展演变。具体来说,民粹主义首先是作为一种潜在的社会思潮,在现实议题的催化下泛起于互联网空间;之后,随着现实议题的逐步演化以及在网络意见领袖或者网络推手有意乃至肆意煽动下而将普通网民情绪推向高潮。这时,潜在的民粹主义就会借势发难而发展演变为一种有目的、有计划、有组织的诉求表达和利益抗争的政治策略,进而在汹涌澎湃的民意民情民怨民愤民怒中逐步溢出网络边界,并最终升级为一种大规模的群体性社会运动。在这一“民粹生成→民粹传播→民粹聚合→民粹转化”的整个动态化发展过程中,网络民粹主义生成、传播和聚合呈现为“情绪发酵→舆论升级→民怨沸腾→网络动员→网络溢出”这一逐步演化升级的不同样态,而这些不同的样态就构成了民粹主义的互联网生态。这是典型的完整的网络民粹主义发展过程。但需要说明的是,近20年来中国民粹主义网络生成、传播和聚合并不是一个完整的典型的民粹主义发展过程⑥,而是“一种非典型的民粹主义,或者说是民粹主义政治的初级阶段”⑦,其最终目的不是反制度化和颠覆政权,而是在指向具体事件中表现为一种利益抗争和诉求表达,在其利益诉求得到满足后,民粹主义的网络生成、传播和聚合的互联网生态便会走向终结。故而,从严格意义上来说,民粹主义的网络生成、传播和聚合并不必然完整地经历“民粹生成→民粹传播→民粹聚合→民粹转化”四个阶段,而民粹主义的生成、传播和聚合的互联网生态也并不必然地呈现为“民意发酵→舆论声讨→民怨沸腾→网络动员→网络溢出”五个完整的样态(见图1)。

民粹主义滋生和发酵的本源是现实社会生活,它起初是作为一种社会思潮蛰伏于网络虚拟空间的。在现实社会生活中,当贪污腐败、环境污染、生命伦理等现实敏感议题所滋生的生存危机感和道德崩溃感在网络空间传播而引发网民关注时,蛰伏的民粹主义就最容易借势而趁机抬头,通过快速占据道德和舆论的制高点,用反精英主义、反权威主义、反智主义或者用“以人民为中心”等充满“社会正义”或者悲天悯人的话语诱导网民,并以“我们对抗你们(us vs. them)的方式”⑧挑起民众对政治集体、精英阶层或者权威人士的敌视来引导网络舆论以升级社会矛盾,在夸大精英与大众的阶层分离、情感鸿沟以及歪曲并强化精英阶层对普通民众的恶意中助推网民情绪发酵,让“沉默的大多数”不再沉默。如在“4·14聊城于欢案”发展过程中,民粹主义便是乘着“黑恶势力”与“正当防卫”这两大议题顺势而起,前者映射出充当黑恶势力“保护伞”的官员群体徇私枉法带来的平民生存危机感,后者则滋生出道德伦理在面临法律法规重压下个体的无力感与道德崩溃感,正是在充分利用并过分夸大“黑恶势力”与“正当防卫”所滋生的普通民众和社会精英集团的矛盾和对立中,民粹主义以“社会正义”的名义和传统伦常的道德砝码在网络空间内一呼百应,迅速抢占道德制高点,进而主导了微博、微信等新媒体的舆论走向。在此阶段,民粹主义尚处于生成的阶段,其网络生态主要表现为泛滥四起的充满负面情绪的舆论声讨。

当舆论持续升级,民粹主义者们便打着“公平”“正义”以及“维护弱者群体利益”的旗号加快网络传播,通过妖魔化精英阶层和声讨涉事官员、专家、富人等方式“故意制造大众与精英,民间和政府之间的对立”⑨,以“使那些对社会集团有怨恨之辞的人民站在了同一条战线上……加强了那些痛恨这些社会集团的人民之间(甚至是产生)的团结”。⑩与此同时,民粹主义者们还利用话语勾连将现实议题同社会腐败、司法不公、官商勾结等负面社会问题建立联系,在借题发挥中扩大议题影响、激化现实矛盾、调动网民情绪。此时,他们借助话语强占、话语专制、话语暴力等方式建构了一个民意汹涌、民怨沸腾的网络舆论场。这样,在刻意激化矛盾和病毒式扩散传播中,民粹主义的互联网生态也就从民意发酵和舆论声讨加速演变为鼎沸喧嚣的民怨民愤民怒民恨。其典型案例就是“药家鑫案”。在“药家鑫案”中,民粹主义者利用“二元对立”的文本叙事巧妙地构筑了药家鑫“权贵身份”与张妙的“底层身份”,成功地将一起普通的刑事案件置换成两种社会身份对立的社会事件。网络舆论在以悲情叙事凸显权威阶层的骄横跋扈和平民百姓的悲惨凄凉中勾连了社会不公、权力寻租、贪污腐败等负面社会印象,这不仅迅速集结了网络空间中怀有“社会正义感”的不明群众,而且也成功地调动了他们的愤怒情绪,更引发了“不杀不足以平民愤”等义正辞严的舆论狂潮和汹涌民愤。

当然,在民粹主义者刻意的组织引导下,这一汹涌澎湃的民怨民愤也就自然成为其实现政治诉求和谋求利益的重要手段。这样,民粹主义的互联网生态也就从自发走向了自觉,从社会思潮转化为政治策略。在这一阶段,民粹主义者“并不满足于制造‘网络聚集事件’,因为仅仅通过点击率、跟帖或发言来表明观点、立场是难以满足民粹主义的现实关切的”。⑪因而,网络意见领袖、网络推手和不法分子就会有目的、有计划和有步骤地进一步规划、组织和引导数目众多的散乱零碎的网民,并迅速把他们集结在一个以自己为主导的“中心地带”(heartland),在形成一股巨大的集体行动力量后溢出网络空间来裹挟民意、要挟政府,以致最后酿成重大的群体性事件,或者政治事件。从这个意义上讲,民粹主义的网络生成、传播和聚合天然地具有网络动员和诱发群体性事件或者政治事件的潜能。如在新疆“7·5”事件中,民族民粹主义在扩大民族矛盾和挑动网民情绪后被国际势力、宗教势力和民族势力所利用,成为其颠覆中国民族政策和社会制度的政治工具和政治策略,在这些反动势力网络动员下,民族民粹主义迅速集结了大批群情激愤的网民,并在溢出网络转战现实领域中发展成为一起大规模的群体性暴力事件。这严重冲击了中国的政治稳定。

基于上述分析,可以说,在网络虚拟空间中,民粹主义大致经历了民粹生成→民粹传播→民粹聚合→民粹转化四个过程,其互联网生态主要体现为民意发酵→舆论升级→民怨沸腾→网络动员→网络溢出五种情境,而在这一完整过程中,民粹主义的性质顺次经历了社会思潮→政治策略→社会运动三次变迁。

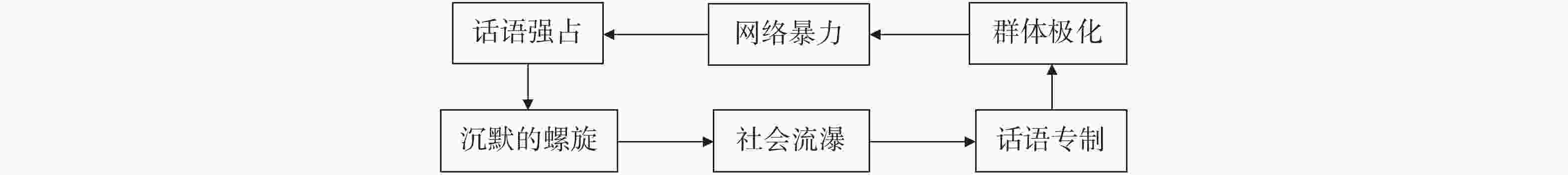

从传播学的视角来看,民粹主义的网络传播是勾连整个逻辑体系的关键一环,没有网络传播的推波助澜与扩大影响,民粹主义只能停留于生成阶段,其互联网生态将止步于情绪发酵,难以掀起风浪。沿着“话语强占→沉默的螺旋→社会流瀑→话语专制→群体极化→网络暴力→话语强占→……”这一循环往复的网络传播样态,民粹主义迅速走向成熟,并在激化现实矛盾、煽动社会情绪、集结大批网民中积累了现实演化的民粹力量(见图2)。

现实议题在网络酝酿发酵阶段,由于事态不明、细节不详,网民的情绪尚未被充分调动,民粹主义便虚构事件细节、散布虚假消息,利用二元对立的价值判断诱导网民情绪,“在任何事件中不论对错,先分清谁是强者谁是弱者,将强者引导为批判的对象,将弱者引导为同情的对象”⑫,通过简单的强、弱二分法,分别将“弱者”(受害者、被同情者)贴上“人民”的标签,将“施害者”(高收入阶层、官员干部)贴上“精英”的标签。如“邓玉娇案件”中的邓贵大、黄智德,“4·14聊城于欢案”中的杜志浩、吴占学,等等。在冠之以“人民”和“人民公敌”的标签和非黑即白的身份界定中,让那些不能做出准确判断的网民迅速做出是非判断,为网民情感和态度的表达冲动提供发力点。在此基础之上,民粹主义以所谓的“平等”“民主”“公平”“正义”等抽象表述或者纲领性教义为终极价值展开自我包装,在夸大现实矛盾和激化社会问题中建构一个和谐美好的想象空间,利用“人民”的名义、“正义”的理由等极具感染力和号召力的抽象表述诱惑网民,凭借道德正当性和社会正义性快速聚集有着相似经历和同样感受的网民围观,以情感共鸣实现话语认可,以强大的舆论声势助力话语强占,建构了一个不能存在异议的话语场所和舆论场域。在这一话语场所和舆论场域中,非理性的网民“凭着道听途说加入议题讨论,甚至简单粗暴地发表意见”⑬,在情感支配下对理性质疑者展开了话语强占,以一种不容置疑、不容商榷的姿态压制异议言论,此时,任何反对意见和质疑言论都会遭到无情的阻杀,因为“人们从来都不是按纯粹理性的教导采取行动”⑭的,所以最终必然被迫沦为“沉默的大多数”。如在“邓玉娇案件”中,刑法学家马克昌根据掌握的证据认为邓玉娇没有受到强奸,属于防卫过当,结果却遭到了民粹主义的猛烈指责,支持法院一审判决的律师无一例外也都遭到了抨击,陷入舆论漩涡。这种话语强占湮灭了网络空间中质疑的声音和理性的应答,直接催生了“多数人的正义”。此时,“大多数人怎么可能犯错”⑮的思维逐渐主导了网络民众,“沉默的螺旋”⑯(spiral of silence)由此产生,网络舆论和话语陷入了受民粹主义者操纵而理智者越来越沉默的螺旋发展过程。由于“信息信号的力量取决于给出信号的人的数量和质量”⑰,所以大多数网民对民粹主义所宣扬的意见和观点极度盲信。这样,网民在吸收附和民粹主义者的话语意见时,也就顺应了他们的倾向,一个只有同质意见的“回音室”逐步形成。而日益趋向一致的意见氛围、不断扭曲的事件细节和逐渐激化的群体情绪在“回音室”中交织回荡,而“群体的认同会增加个体的行为意愿,会强化个体的自我效能,提高对预期效益的期望及降低感知风险,同时从众心理、法不责众等心理的影响,也会增强个体的行为意愿”。⑱由此民粹主义愈发澎湃,并在魅力型网络意见领袖号召下逐渐形成一股强大的社会流瀑,仇富、骂官、反智、反权威的话语言论在网络虚拟空间中也就形成了像瀑布一般的强劲态势,在冲击裹挟任何异质意见中实现了话语专制,而“这种话语专制表现为只能认同一种观点,即所谓‘大多数’人的观点,不能容忍其他观点或话语形式,若有人提出不同意见,那么这个人就是敌人”。⑲为了维护话语专制和话语霸权,民粹主义不可避免地走向网络暴力,以“人民正义”的名义践踏、残害个体,通过对异质意见持有者展开人肉搜索,“搜出个人隐私、进行谩骂诅咒和实施话语暴力,发出网络追杀令,对当事人进行恐吓、侮辱和谩骂”。⑳这样,异质意见者的身心安全在多数人的话语暴政和网络暴力下受到了严重威胁以致于不得不保持沉默,一个没有任何异质意见的民粹主义团体由此占据了网络虚拟空间。在高度同质化产生的相互感染和匿名化设置催生的心理暗示下,民粹主义的网络传播逐渐走向了“群体极化”(Group polarization),而民粹主义也就在共振、传染、暗示和强化中形成了一个“精神上的统一体”(mental unity)㉑,不仅日益偏离了主流意识形态,而且逐步形成了与众不同的话语框架、传播逻辑和意识形态,并以体系化、专业化和逻辑化的价值内容和话语表达在下一次现实议题爆发时再次实施话语强占,沿着“话语强占→沉默的螺旋→社会流瀑→话语专制→群体极化→网络暴力”重新席卷网络。但值得注意的是,及时有效的治理措施往往能够阻断民粹主义的网络传播,故而民粹主义仅在最完整意义上才有这六个循序渐进和循环往复的网络传播样态。

-

民粹主义网络生成、传播和聚合的现实情境是当下中国的社会环境。它既是中国转型时期社会力量博弈和复杂国情的产物,也是社会动因、心理动因、政治动因在网络空间中的投射和反映。当前,包括中国在内的整个世界都处于大变局和大转型之中。然而,正是由于这是一个大变局和大转型的时代,所以一切似乎都处在变动不居、无法定型、无章可循的混乱之中,因而,“当代人类生活,从经济、政治、文化传统,再生活、交往方式等各个方面,都呈现出持续的转变。但是,由于这一转型在目的上的未定性(并且经常表现为盲目性)以及转型过程因遭遇资本及技术社会的巨大变迁从而呈现出空前的复杂性及过渡性,特别表现在尚未形成能够理解当代人类生活的精神生活样式”。㉒

第一,从当前中国的具体语境来看,民粹主义生成的根源不在网上而在网下,是社会改革与社会公平失衡所孕育而生的产物,社会改革中长期存在的贫富差距和社会分配不公直接引发了民众的怨愤情绪。生活实践表明,“哪里有普遍的怨恨情绪,哪里就存在着民粹主义”。㉓就此而言,民粹主义网络生成的源头必定在于民怨民愤,“这种情绪投射到网络空间,经过一种复杂的过滤和感染、分散和聚集等方式形成了一种网络心理场”㉔,而这为民粹主义的滋生提供了良好的温床。但民怨民愤并非空穴起风,其控诉往往指向问题的真实所在,其根源则在于社会改革与社会公平的失衡,也即民意发酵=社会改革/社会公平。这也就是说,社会改革能否兼顾公平公正决定了民怨民愤的存在与否。当社会改革能够处理好经济发展与社会发展之间的关系,民怨民愤自然无从生起,但若社会改革难以兼顾良性的经济发展与社会公平公正,无法解决日益扩大的贫富分化与严重滞后的社会公平配套措施,民众不满情绪和怨怼情绪也就会不断滋生和酝酿,一旦寻找到合适的契机便会在网络空间内喷涌而出,构建起一个人声鼎沸、群情浩荡的公共舞台,加速民粹主义的滋生和蔓延。事实上,如果从社会财富分配与阶层角度来看,那么我们会发现,自改革开放以来,中国贫富差距日益扩大,社会财富高度集中,阶层逐步固化,在一定程度上引发了社会公众的不满与怨怼。根据中国社科院的调查,“1982—2013年,全国人均收入的基尼系数从0.288上升到0.473,2008年达到最高点0.491,随后逐年微弱回落”㉕,但却依然位居于国际警戒线0.4之上,对比改革开放初期的0.24(1978年),收入差距情况日益严峻,“以致中国官方都不得不承认社会财富存在严重分配不均的事实”。㉖

而与贫富差距的现实问题同时出现的还有人们对于社会分配不公、阶层固化的普遍不满。改革开放以来,中国的GDP已经由1978年的3678.7亿元上升到2020年的超100万亿元。虽然整个社会呈现欣欣向荣和蓬勃发展的态势,但是民众对社会分配结果的态度却并未随之上升。中国社科院2013年的调查数据显示,“中等收入者和中低收入者认为当前的财富分配和收入分配‘不太公平’的比例最高,分别占46%和47%……高收入者对不公平的感受更深,70%的高收入者认为‘非常不公平’或者‘不太公平’,持此想法的中等收入者占65%、中低收入者占61%,而低收入者只占51%”,㉗整个社会在收入分配问题上呈现出比较普遍的不满情绪。从经济发展的增长与民众对收入分配的态度对比可以看出,尽管改革开放以来中国经济实现了高速增长,但由于社会改革没有很好地兼顾社会公正与社会平等,所以在贫富分化和阶层固化上积累了公众普遍不满的情绪,公众对公正、平等的渴求以及对社会分配不公的怨怼和贫富差距的不满逐渐积累,这也就为打着人民旗号、追求平等民主的民粹主义的网络生成提供了滋生土壤。

第二,从社会动因、心理动因和政治动因角度来看,当前中国民粹主义的网络生成、传播和聚合还源于弱者心态和政治信任的失衡。从某种程度上说,“民粹主义的滋长既与现实社会中人们客观的社会经济状况相关,更与人们主观的阶层认同,身份认同直接相关”。㉘一旦社会不公遭遇弱者心态与政治信任失衡所催生的怨怼与不满,民粹主义的网络生态也就会从最初的情绪发酵演变升级为喧嚣舆论,也即舆论声讨=弱者心态/政治信任。所谓“弱者心态”(mentality of the weak),它是指民众尤其是底层群众将自己定义为受害者和社会弱者,把自己的不幸、失败和落魄都归结于精英阶层的存在,通过丑化和污名化精英阶层来获得内心平衡和精神慰藉的一种社会心理和自我认同,诸如“我是受害者,你们都得让着我”,以及“他肯定有关系才能够平步青云”等言论便是典型弱者心态的表现。当这一普遍存在的弱者心态与高度的政治信任相遇时,出于对政府的无条件信任,民众对社会公平、正义问题的解决持有一种积极乐观心态,民粹主义也就难以掀起风浪。但是,当这一普遍存在的弱者心态遭遇匮乏的政治信任,底层群众的挫折感、被剥夺感就会在现实议题的裹挟下迅速演变为民粹主义的大规模的舆论声讨。由此,弱者心态就会成为泛滥蔓延于底层群众的一种普遍性社会心态。这样,底层群众的弱者定位和敏感内心,就会导致他们颠倒是非、混淆黑白,有意无意地超越对与错、善与恶、强与弱、好与坏、富与穷、强与弱等的界限。虽然他们渴望社会公平公正,但是他们又不想也没能力去改变,因而他们唯一能做和敢做的事情就是丑化精英、贬低富人、舆论围攻、无事生非。事实上,我们必须清楚地认识到,政治信任的匮乏已经成为制约现代化建设的瓶颈性问题。从《中国社会心态研究报告(2011—2019)》(CSMR)的民调数据来看,近年来受访民众对政府官员以及在政府单位工作的信任度普遍不高,民众对企业家和政府官员的信任度均值最低,且政府官员的信任均值低于一般水平,成为各职业群体中被信任度均值唯一低于检验值3的职业群体。㉙政府官员“妖魔化”、精英阶层“污名化”直接成为政治信任匮乏的现实表征,并在网络空间内升级发展为一种“塔西佗效应”:只要涉及的主体是精英或政府官员,不论他们说真话还是假话,做好事还是坏事,都会被认为说假话、做坏事。显然,当弱者心态遭遇这一匮乏的政治信任,也就直接引发了民众对代议制度的失望和不满,甚至湮灭了对民主制度化、程序化的信心和耐心。这导致的一个极为严重的后果就是对主流意识形态话语体系的解构以及对国家政治凝聚力的剥蚀,而这个结果必然是灾难性的,因为“一定的意识形式的解体足以使整个时代覆灭”。㉚在这方面,20世纪90年代初苏联解体的历史教训,必须引起足够重视。

第三,中国普通民众尤其是底层弱势群体政治参与的强烈渴望与利益诉求表达渠道的阻滞阻塞之间存在着一种长期失衡的状态,这也是民众滋生的怨怼情绪并诱发民粹主义网络生成、传播和聚合的动因。塞缪尔·亨廷顿认为,政治制度化发展落后于社会经济变革所带来的政治制度与政治参与之间的失衡是导致现代化国家中存在政治动荡和暴乱的根本原因,并提出了“政治参与÷政治制度化=政治动乱”㉛这一经典公式。从这一角度来看,民粹主义之所以会从舆论声讨演变升级为民怨民愤,其根源在于民众自发性政治参与的强烈欲求与制度化利益表达渠道和制度整合吸纳能力之间存在间隙和落差。当政治制度难以满足民众政治参与的愿望和要求,无法整合吸纳民众的呼声与诉求,民众的怨怼就会演化成为一种否定一切的情绪并以网络舆论的方式爆发出来,即政治制度/政治参与=民怨沸腾。在中国语境下,我们看到,“当前中国改革进程带来的利益格局调整、社会阶层分化和社会流动机会受到钳制和一些地方社会性伤害的存在”㉜严重削弱了社会底层的幸福感、获得感和安全感。发展不均衡、分配不公平和维权成本高、维权过程难等现实问题的交织叠加,使得弱势群体极度渴望政治参与,希望能够有正常渠道提出意见建议,并希冀引导公共政策向己方倾斜,从而改变现实存在的困难、不公正和不平等,让政治制度真正能够“为每个人提供牢固的自由”㉝服务。然而当前,中国的制度性民意表达渠道尚不完善。虽然从中央到地方各级政府制定了一系列公民参与公共政策的程序性保障措施,但是在实践中,政府有效制度供给仍然不足,民众政治参与渠道往往遭遇现实性阻塞,其主要表现在:“制度化参与渠道狭窄、法制途径成本太高、表达民意机构功能虚化,许多原本是法律规定的公民参与权利由于种种原因而得不到落实。”㉞正是因其“意义图式出现了混乱或空白,从而使其无法对(主体)行动本身提供意义解释”㉟,所以它导致的结果必然是遭遇民众的解构,因而,无处安放的政治参与渴求与利益表达欲求转而催生了普通民众尤其是社会底层群体的被剥夺感和被抛弃感,他们认为自己不仅没有充分享受改革带来的红利,反而成为改革的牺牲品和受害者,成为被政治制度所驱逐、被现实社会所抛弃的“社会性排斥团体”(Socially excluded group)。悲愤怨怼的情绪由此积压,对政府制度的否定性社会情绪日益滋长,一旦经现实议题催化,这一积压已久的“义愤”将迅速被点燃,直接演化为喧嚣沸腾的民怨民愤在网络空间流传扩散,成为民粹主义网络生成的最强催化剂。

第四,从科技发展的角度来看,民粹主义能够不断膨胀、愈演愈烈,并发展成为席卷全网的强大政治力量,离不开网络媒介的技术支撑和意见领袖的组织动员。民粹主义之所以能够从网络舆论、网络围观发展为网络动员,从一种社会思潮转变为一种政治策略,是与网络技术与意见领袖的存在密切相关的,即网络动员=网络技术/意见领袖。也就是说,网络技术与意见领袖在民粹主义的孕育生成中是缺一不可的,没有网络技术的支撑,民粹主义难以聚集大批网民,也就缺乏现实转化的支撑力量,而没有意见领袖的组织引领,民粹力量是难以集聚的,因而也是消极散漫和无所作为的。这是因为:一方面,网络技术的发展为民粹主义在网民之间的瞬间勾连、集聚爆发觅得了一个有利的场所,为民粹主义的生成、传播和聚合创造了新型环境和条件。在现实空间内,以反权威、反精英的姿态呈现的民粹主义往往难以集中表达和广泛传播,民众追求自由民主、公正法治、表达不满的途径也是分散和有限的,但是网络化、信息化和数字化的技术赋权却使得民粹主义的传播扩散得以超越时空局限,为民粹主义以“正义”的话语诱导群众、激化现实矛盾、升级舆论态势提供了一个“众声喧哗”的意见场域和“哗众取宠”的表达空间,并在聚集分散的诉求、情绪和仇恨中让不同地区、不同阶层和不同年龄的网民突破种种限制,“基于爱、正义、共同的喜好和经历,灵活而有效地采用多种社会化工具连接起来,一起分享、合作乃至展开集体行动”。㊱而另一方面,精英阶层的全情投入和精心设计,使得民粹主义批判和冲击现行体制成为可能。在很大程度上,民粹主义的网络生成、传播与聚合离不开作为网络意见领袖的煽风点火与推波助澜。网络意见领袖构成了民粹主义生成、传播和聚合的中心地带,是“未经选举的、在网络中因较强的活动力和影响力而自发产生的,能够制造网络舆论和改变舆论导向的个体”㊲,他们通常是知识分子和政治人物,且具备较高的文化素养和动员能力,是精英阶层而非草根阶层。这些网络意见领袖“凭借敏锐的政治嗅觉、深厚的专业知识和较高的危机意识,迅速发现社会发展中存在的现实问题和矛盾,一旦发现政府渠道和法律框架内无法实现利益诉求,就会迅速转向微信、微博、QQ等体制外抗争渠道”㊳,用“话语建构”“情感动员”“危机渲染”等动员方式让散乱零碎的网络民众得以迅速集结在以自己为中心地带内,虚拟空间内符号性聚集由此得以实现。

第五,在某种程度上,当前中国民粹主义的演变升级也源于政府危机治理能力的不足和危机治理措施的缺位、越位和错位。当席卷全网的政治力量遭遇无效或低效的政府回应或者缺位、越位或错位的危机治理措施时,网络民粹主义便试图有组织有计划地展开线下动员与抗议活动,以大规模的游行示威以及暴力活动来抗议政府、表达自身利益诉求。此时,民粹主义也就在溢出网络空间后演变为大规模的群体性事件。也就是说,网络溢出=危机治理/民粹力量。民粹主义之所以能够溢出网络、发展成为大规模的群体性事件,多半源自缺位、错位、越位和失效的危机治理措施。要知道,政府若能建立及时有效的回应机制和公开透明的信息通道,快速展开危机治理,听取民情民意、疏导民怨民愤、解决民粹缘起事件,民粹主义集体行动的动力便会走向消弭乃至消解,因而也就难以演变升级为大规模的群体性事件。从这个角度来看,这首先体现为政府公共危机治理的能力不足。近10年来,民粹主义所引发的群体性事件所暴露出的社会团体和个人动员的强烈欲望与突出能力与政府展开网络政治动员和反动员等危机治理能力之间呈现出一种“非对称态势”。㊴在处置网络空间集体动员事件中,一些政府部门或涉事单位缺席、失语和妄语的做法,不仅直接暴露出了政府危机治理能力的不足与应对理念的落后,而且由于错失最佳治理时效而导致喧嚣的民怨民愤和集结的民粹力量在无处申诉后从网上转移到现实,演变为大规模的群体性事件,为民粹主义的网络溢出提供了充分的理由。毫无疑问,在舆论持续发酵和民怨民愤日益积压的态势下,这些不当态度和做法不仅无法应对现实危机和难题,更会激化矛盾并加速民粹主义的网络溢出和现实转化,大规模的群体性运动也就在所难免。

-

客观地说,网络民粹主义的生成、传播和聚合在某种程度上具有“社会警示灯”的作用,不仅能够深刻映射出中国转型时期社会矛盾和社会问题,而且也能够促使权力机关重新审视政治制度建设和社会发展中存在的问题,及时地解决现实中存在的问题。然而,我们也应该同时看到,民粹主义的网络生成、传播和聚合,同时也给中国政治安全与社会稳定带来了很大的隐患。民粹主义不仅试图以集体非理性的话语与行动聚合社会负能量,而且也试图凭借“境外势力”“意见领袖”“网络水军”等势力冲击主流意识形态、激化社会矛盾、破坏政治秩序。显然,这给中国带来了难以预料的政治风险和社会危机。具体而言,其可能产生的影响如下。

首先,冲击国家主流意识形态,挑战马克思主义在中国的指导地位。作为一种社会思潮,“民粹主义的本来位置是作为一个形容词依附于其他意识形态之上,以此来填补自己的空洞无物”。㊵这就意味着,作为一种“政治涂料”的民粹主义往往附着在自由主义、保守主义、历史虚无主义等非主流意识形态之上,在暗自勾结和沆瀣一气中诋毁共产主义和社会主义,在质疑党的基本理论、方针、政策中挑战中国主流意识形态,并通过话语强占和话语专制“挟持”网络舆论,在强势扩散中削弱了马克思主义指导思想在网络空间中的主导力、影响力和凝聚力。

其次,激化矛盾,撕裂社会。作为一种政治策略,民粹主义“通常站在自己所排斥、厌恶的社会集团的对立面上来描述自身”㊶,在将精英阶层树立为攻击的标靶中,民粹主义借“正义”的名义绑架社会大众,强行隔断大众阶层与其他社会阶层的对话交流,甚至通过扣帽子、制造谎言、散布谣言、渲染、煽动甚至谩骂、威胁等方式故意制造民众与精英、大众与政府之间的对立,在非此即彼的身份建构和党同伐异的话语暴力中撕裂主流社会的价值共识,加剧不同群体之间的矛盾隔阂与社会对抗。这些都会严重消解政治和社会凝聚力,在客观上造成了激化社会矛盾、撕裂社会的严峻后果。

最后,破坏社会秩序,颠覆政治权威。当迅速集结的网民陷入民粹主义的群氓和集体盲思的乌合之众当中的时候,他们就会沦为缺乏独立理性和自由意志的、任凭民粹主义者驱使的政治工具,在线上线下两个空间内急剧演变并升级为大规模的群体性运动。他们以强大的舆论态势和群体力量横扫现实,成为破坏社会秩序和颠覆政治权威的强大力量。

对于民粹主义不良影响的治理,可以在关注社会公正性和人民性的基础上,从技术阻断、制度建构、认同建构、根源治理等方面着手。

第一,网络阻断,遏制民粹演变。从微观上来看,民粹主义网络生成、传播与聚合的治理要着眼于网络空间,利用先进的数字技术防控和阻断“民粹生成→民粹传播→民粹聚合→民粹转化”的演变过程,通过建立“信息的接受、识别、研判、预警、追踪、防控、阻断等”㊷完整的阻断链条,瓦解民粹主义。一是扼断民粹主义的发酵和扩散。当民粹主义乘着现实议题在网络空间生成和发酵时,为防止现实议题的持续扩散和民粹情绪的扩大蔓延,政府及相关部门不仅要迅速利用数字技术屏蔽关键词、撤销热搜、删除热门帖文、封锁民粹网站等限制性措施控制民粹言论的传播和扩散,更要充分利用主流媒体“议题建构”(agenda building)和“议程设置”(issue construction)的功能及时发布相关信息,扭转事态发展,弱化并消除不利于社会稳定的舆论扩散,从而避免传闻和谣言混淆视听、激起民粹情绪,扼断“民粹生成→民粹传播”的网络演化。需要指明的是,“政治对技术发展及运用的调节、引导和规制仅仅只是一种手段,其最终目的在于通过这些方式来引导技术向所期望的方向发展,从而充分发挥其积极作用,使其更加符合政治发展的需求”。㊸二是阻断民粹主义的网络聚合。当民粹主义话语泛滥蔓延于互联网空间,在网络意见领袖象征化、符号化和对立化的“话语建构”“情感动员”和“危机渲染”下,利益相关者和大量的围观群众迅速在网络空间实现聚合,从而实现了“民粹传播→民粹聚合”。可以说,意见领袖是聚集民粹的主力和核心,故而政府及相关部门在治理民粹主义时,既要加强对网络意见领袖的管理和监督,“引导其合法、理性地表达自己的网络声誉而不擅自使用网络声望误导网民,自觉维护主流声音、抵制负面舆论”㊹,又要强化主流言论,阻断民粹主义的网络聚合。三是扼守网络民粹主义向现实转化。牢牢扼守虚实身份的转化节点是治理民粹主义的关键。政府及相关部门“应利用好大数据、人工智能、算法等网络监察技术手段和网络舆情观察员队伍,实时动态监控和准确预测网络事件的发展和演变趋势,一旦发现异常情况,就要立刻删除不实信息、封停相关账号、锁定动员主体,并在核实动员的意见领袖与行动指挥者的现实身份后依法控制隐匿于幕后的遥控操纵者,让其协助化解正在酝酿的群体性事件,从而阻断网络空间线上动员的现实演化”。㊺需要特别强调和注意的是,内容审查、关键词拦截和账号封停等技术手段虽是治理民粹主义过程中存在的一种必要“恶”,但也需谨慎使用,防止技术脱离管控而成为激化民众矛盾的导火索,否则,就算短期遏制了民粹主义网络生成、传播和聚合,但却伤害了制度信任根基,为民粹主义报复性发作埋下了隐患。

第二,制度建构,推动政治参与制度化。民粹主义网络生成、传播与聚合的治理不仅仅只是一个技术性的问题,同时还涉及制度性建构。也就是说,只有通过制度整合、制度规约与制度创新,才能从制度上阻断民粹主义的网络生成、传播和聚合,进而实现多元主体之间的平等交流和良性互动。一是制度保障,畅通政治参与渠道。民粹主义的网络生成、传播和聚合“从一个侧面反映了现实社会中弱势群体维权艰难、诉求表达不畅通的事实”㊻,也即前文所说的政治制度/政治参与=民怨沸腾。只有不断探索和完善民主协商的具体制度,如网络问政制度、社会突发事件的新闻发言制度、社会重大决策的网络意见征询机制,用常规性、畅通性的政治参与渠道倾听民主真正的声音、回应民众建设性的意见,才能以制度性保障、制度回应预防并扑灭民粹主义的苗头。二是制度规约,推动政治参与制度化。“政治发展理念认为,参与带来不稳定,但制度化参与带来稳定。将参与纳入制度化轨道,是实现政治稳定的唯一途径。”㊼从这一角度来说,民粹主义彰显的集体力量在被合理引导和有效纳入制度化框架之后完全可以转变为社会治理与政治稳定的有利力量。这就要求在民粹主义的治理过程中,用制度规约民粹力量,推动政治参与制度化和有序化,可以通过“在网络空间开设专题论坛,创造机会让不同身份、不同立场、不同背景的网民在公共论坛内进行开放式的对话交流,在信息共享、思维碰撞、理性分析中形成建设性意见和针对性策略”㊽,让网络舆论通过制度化的政治参与渠道进入政府的政策议程,助力舆论的平息和民粹情绪的纾解。三是制度创新,推动政治参与时代化、大众化。政治参与的制度化不仅需要制度整合和制度规约,更需要与时俱进的制度创新,以缓和舆论冲突、压制网络民粹化倾向。这就要求政府不断拓展社情民意的制度化与常态化渠道,创新公众参与意见协商和利益表达的渠道,积极利用互联网推进信息公开制度、网络协商制度和网络回应制度政治参与制度创新和发展,从而“使得分散的个体能重新组织起来,并形成一个全新的组织状态,最终深刻地改变了政治参与的形式,使得广泛的政治参与成为可能”。㊾

第三,认同建构,提高社会凝聚力。在民粹主义网络生成、传播和聚合中,“赢得了人们心灵的战斗才能统治,因为在合理的时间范围内,对弹性的另类网络的权力所动员的心灵而言,巨大的、严格固定的机器将不是对手”。㊿这就意味着对民粹主义的治理要从民粹力量意义与经验来源的认同着手,通过建构一个精英与大众共同认同、遵循的价值观念和思想意识,用合法性认同消弭当前社会普遍存在的弱者心态以及社会心理冲突与裂痕,从而提升社会内聚力,促进社会和谐,消除民粹主义网络生成、传播和聚合的心理土壤。显然,这种认同的建构在很大程度上是与主流意识形态的引导和整合密切相关的。正是由于当前主流意识形态的“失语”“失声”“失踪”难以对社会各个阶层实施有效黏合,所以才导致了社会心理裂痕不断扩大,给民粹主义的网络生成、传播和聚合创造了条件。因此,要着力建构以马克思主义和社会主义的核心价值体系为基础的社会凝聚,“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,使全体人民在理想信念、价值观念、道德观念上紧紧团结在一起”(51),从而斩断民粹主义泛起的心理根源。面对当下网络社会思潮的复杂形势,要积极探索社会主流意识形态引领网络社会思潮的有效途径,用主流意识形态助力合法性认同建构。一是要牢牢掌握网络空间的话语权和引导权。政府及相关部门要牢牢把握住网络空间内的意识形态领导权和话语权,旗帜鲜明和理直气壮地弘扬主旋律、传播正能量,以此坚守“红色地带”,争取“灰色地带”,压缩“黑色地带”,让主流意识形态在网络传播中获取民众支持。二是要不断推进传播内容的通俗化。主流意识形态要想入脑、入心、入行,成为民众合法性认同的重要来源,就必须走向通俗化,实现理论性与通俗性的有机统一,用紧跟时代的话语和包容人民合理利益的内容取代过于理想化的悬空式宣传和说教。三是要加快融媒体建设。政府及相关部门应将“各种媒介资源、生产要素资源有效整合,实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通,催化融合质变,放大一体效能”(52),构建一个“互融互通”的主流意识形态传播大格局。唯有如此,合法性认同才能在强大的主流意识形态支撑下凝聚社会共识、弥合社会裂痕,消除民粹主义生成、传播和聚合的社会心理动因。

第四,根源治理,推动社会公平公正。从根源上来说,当前民粹主义的网络生成、传播和聚合是经济社会发展不平衡、不充分的产物,是底层社会对贫富差距扩大、社会分配不公的反抗,它代表了“沉默的大多数”的利益主张。因此,只有把民粹主义生成的社会根源纳入治理视野,并对这些问题展开针对性治理,才能阻断民粹主义滋生的社会土壤。一是要加快社会主义经济建设,做大“蛋糕”。习近平总书记指出,“实现社会公平正义是由多种因素决定的,最主要的还是经济发展水平”。(53)这就意味着不仅要紧紧抓住经济建设这个中心,推动经济持续健康发展,在把“蛋糕”做大的同时,还要加快破除制约经济发展的结构性、体制性矛盾问题,推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,以高质量的经济发展加快社会公平公正的建设,从根本上消除民粹主义的孵化温床,阻断民粹主义的网络生成。二是要改革收入分配制度,形成合理有序的收入分配格局。从民粹主义网络生成、传播和聚合的社会情境来看,不公正、不合理的社会分配制度是民粹主义情绪的催化剂,是民粹主义戾气的发酵点,而深化收入分配制度改革,推动社会的共同富裕也就成为瓦解民粹主义生成的根本措施。从长远来说,政府不仅要进一步明确政策的公平价值导向,更加重视和强化自身的再分配功能和作用,逐步形成橄榄型的分配格局,还要完善个税制度,加强税收体系的收入调节力度,形成有助于扩大中等收入阶层的税收调节机制,从而缩小贫富差距,缓解底层群众的不公平感和被剥夺感。三是要建立更加公平公正和协调可持续的社会保障制度,落实国民社会保障权益。民粹主义情绪滋生的现实议题往往与当前社会保障领域存在的诸多问题与公民社会保障权益的落实不到位密切相关,这就意味着“深化社会保障制度改革,优化社会保障资源配置,使国民社会保障权益更加稳固”(54),应该而且必须成为治理民粹主义的题中应有之义。一方面要加快明确公民尤其是社会底层群众的基本保障权益,完善并优化社会救助、社会保障、公共福利等各项社会保障制度,另一方面要用个性化的精准服务、高素质的服务队伍和优质的服务质量提高社会保障能力,不断提升社会保障制度的质量和运行效率,用公平公正、高质量可持续的社会保障制度编织“兜底网”,化解滋生民粹主义的现实议题。

-

作为网络信息技术与民粹主义的结合体,中国民粹主义网络生成、传播和聚合的互联网生态本质上是一种在互联网中表现出的社会思潮、政治策略和社会运动,经历了“民粹生成→民粹传播→民粹聚合→民粹转化”四个阶段,其生成、传播、聚合的互联网生态主要体现为“民意发酵→舆论升级→民怨沸腾→网络动员→网络溢出”。其中,民粹主义的网络传播是勾连网络生成和聚合的中间环节,正是通过“话语强占→沉默的螺旋→社会流瀑→话语专制→群体极化→网络暴力→话语强占→……”这一循环往复的网络传播样态,民粹主义在激化现实矛盾、煽动社会情绪、集结大批网民迅速走向大规模的群体性运动积累了民粹力量。但值得注意的是,“相比政治性诉求,利益诉求才是当前中国网络民粹主义话语最主要的一面”(55),中国民粹主义网络生成、传播和聚合的最终目的不是反制度化和颠覆政权,而是在指向具体事件中表现为一种利益抗争和诉求表达,这就使得民粹主义所呈现出的互联网生态大多是不完整和不完全的。

当今时代,人们的生活似乎还没有摆脱雅思贝尔斯所处时代的症候,即“精神的反叛、虚无主义的绝望、芸芸众生的困惑、迷途者的苦苦追寻”。(56)尤其在全面深化改革的时代背景下,各种矛盾和问题的交织叠加滋生了民粹主义,社会改革/公平公正、弱者心态/政治信任、政治制度/政治参与、网络技术/意见领袖、危机治理/民粹力量的不平衡和不对称共同滋生了民粹主义。从现实意义上来说,民粹主义的可能影响是多重的,不仅具备“社会警示灯”的作用,而且其存在本身便可以视为是政治制度张力的表现,但不可忽视的是,民粹主义在走向极端化过程中,不可避免地会冲击主流意识形态、激化社会矛盾、破坏政治秩序,给国家带来了难以预料的政治风险和社会危机。这就意味着对民粹主义网络生成、传播和聚合的研究不应仅仅停留于学理层面,还要深入现实,在坚持“标本兼治”的原则基础上积极构建网格化管理体系、推动政治参与制度化、提高政府公信力、推动社会公平公正,沿着技术阻断、制度建构、认同构建和根源治理这一逻辑理路展开治理。

尤其需要强调的是,我们治理网络民粹主义的根本在于对民粹主义网络生成、传播和聚合现实社会情境的整治和再造。的确,网络技术、信息技术、数字技术等为民粹主义的网络生成、传播和聚合提供了便捷的技术支撑。然而,“事实上,技术化所带来的生存及其精神问题更加严峻,控制着技术逻辑的依然还是资本逻辑,人类实际上依然处于更加艰难也更加顽强的面向新文明的探索”。(57)因此,无论技术有多大力量,也无论技术对人和社会控制得有多严密,任何一个国家、任何一个社会无时无刻都不能离开民众的信仰支撑、道德教化和内心认同。一旦民众信仰缺失、道德缺席、认同缺位,那么其造成的后果将是深层的、久远的。因而,我们时刻都不能无视底层民众的艰难困苦或朴实生活,无视他们由内心的酸咸苦辣而滋生的精神困顿与倦怠,无视他们由生活窘迫而发出的叹息与流淌的眼泪,无视他们虽追求幸福、和平、美好生活但却无能无助无奈的忧郁面庞与麻木心理,而所有这一切,才是滋生网络民粹主义的现实的土壤和温床。所以,我们要时时刻刻牢记庄子的告诫:“夫仁义潜然,乃愤吾心,乱莫大焉”(《庄子·天运》);“天子、诸侯、大夫、庶人,此四者自正,治之美也。四者离位,而乱莫大焉。”(《庄子·渔父》)为此,只有实现政治、经济、社会、文化等的和合和谐,才能减小社会摩擦系数,降低社会发展风险,消除政治运行梗阻,真正实现人民群众渴望和渴求的民主和公正。唯如此,人类才能“沿着不断否定、解构、而又不断重构和肯定的规律,向前发展演化,直至实现一个更自由、更多元和更具魅力的人类社会”。(58)

网络民粹主义的行动逻辑、滋生情境及其治理

- 网络出版日期: 2021-08-20

摘要: 在网络空间中,作为一种复杂的社会现象,网络民粹主义既是一种社会思潮,又是一种政治策略,还是一种社会运动。一般而言,网络民粹主义的行动逻辑是遵循着“社会思潮→政治策略→社会运动”规律发展演变的,其过程则表现为“民意发酵→舆论声讨→民怨沸腾→网络动员→网络溢出”等样态。在当下中国,网络民粹主义滋生的社会情境是复杂的,它是社会动因、心理动因、政治动因在网络空间中叠加而交互作用的产物。在一定程度上,网络民粹主义虽然具有“社会警示灯”的作用,但是它也具有冲击主流意识形态,激化社会矛盾,破坏社会秩序等危害。为此,需要从网络民粹主义滋生的社会情境着手,在关注社会公正性和人民性的基础上,沿着技术阻断、制度建构、认同构建、根源治理这一逻辑思路,对其危害进行有效治理。

English Abstract

The Action Logic, Breeding Situation and Governance of Populism in Cyberspace

- Available Online: 2021-08-20

Abstract: In cyberspace, as a complex social phenomenon, populism is a social trend of thought, a political strategy and a social movement as well. Generally speaking, the action logic of populism in cyberspace follows the law of “social trend of thought → political strategy → social movement”, and its process is shown as “public opinion fermenting → public opinion denouncing → public resentment boiling → network mobilization → network spillover”. In current china, the breeding situation of populism in cyberspace is complex. It is the product of the interaction of social, psychological and political factors. To a certain extent, although populism in cyberspace has the social function of warning, it also has the harm of impacting the mainstream ideology, stirring up the social contradictions, destroying the social order and so on. Therefore, in the foundation of paying attention to social justice and people-centered and starting from the breeding situation of populism in cyberspace, we should follow the logic of technology interruption, system construction, identity construction and root cause governance to effectively control its harm.