-

但凡行政实践的行为和事物皆有技术的内容,技术构成了行政的内容基础。技术是行政认知的基本维度和行政实践的基本要素,而技术空间是技术作用的场域和边界。作为公共管理的核心话语和行政的基本质料,我们在何种框架内来理解行政的技术空间是国家治理的认识论基础。行政技术是相对行政价值而言的,是行政的手段、工具、方法、方式等非价值内容,也就是行政的工具运用和资源配置。而行政空间是与行政时间并列的范畴,空间是事物的结构,时间是事物的过程。时空相互对照,空间是时间的参照系,时间是空间的连续谱。简约而言,行政技术空间范畴主要指作为行政工具运用和资源配置的结构体系。行政的技术需要在一定的空间结构和时间情境中结合行政实践的生态来讨论。然而,传统的技术认知和应用框架主要植根于管理主义的基础,立足于政治和行政二分与技术支配治理的立场,仅仅将技术理解为单一的管理工具、方法和方式,满足于一般行政的知识体系,按照泛化的技术支配逻辑和想当然的规范逻辑,形成了狭隘的视野和简单化的机制。传统技术空间认知脱离了行政的基本生态和时空条件,也拘囿了行政技术的实践面向和发展路径。随着新时代的来临,国家治理现代化从政治引导上,信息技术从技术路径上重新塑造了行政的内外生态,正从根本上打破管理工程下的封闭视野,需要我们重新建构行政技术场景的理解框架。

-

回顾学术史,公共管理学科诞生于19世纪晚期的美国。管理工程体系被移植到了公共管理领域,构成了公共管理知识的主体基础,对技术的理解空间渊源于此。正如文森特·奥斯特罗姆所说:“人们普遍相信,可以用技术方案来解决公共问题,所有的行政目标也都可以转变为一个专业行政知识范围内的技术问题。”①由于美国行政学的发展路径是根据美国政治和行政实际需要移植管理学科和改造欧陆行政学②,脱离了自由资本主义发展阶段,特别是跳越了来自欧陆的政治传统,形成了技术化的话语体系和逻辑实证主义的研究路径。公共管理对行政的理解走上了政治与行政二分和技术化发展的路径,按照管理主义的思路认知行政及其技术,造成了对技术空间内外场景认知的结构性偏差。后期的新公共管理运动和技治主义运动更是进一步加强了管理主义的技术路径依赖。新公共管理运动以效率为导向,以企业家政府精神推进政府改革。技治主义运动“大规模推行专家政治”③,技术专家与技术官僚结盟催生出了所谓的“技术治理”现象,严重夸大技术的作用和专家的地位。而后官僚主义包括各种治理理论对技术空间的理解更是存有根本缺陷,忽略了技术的基础支撑条件,虽然对管理主义多有批判,但依托公共参与机制、公共服务平台、民主行政模式和公共价值诉求,不足以走出管理工程和科层制的技术困境。公共管理的各种理论并不是实体性解决技术和价值的冲突并建构政治和行政互动格局的系统设计,也没有提出替代管理工程具有实质意义的技术方案。而中国公共管理学科基本照搬西方的知识体系,形成了管理学路径主导的技术路线。

在实践领域,国家治理是一种复合存在,外部场景呈现为行政与政治和社会交互作用的格局,而内部场景是在技术与价值和形式交互作用的实践关系中体现的。④然而,整体来说,社会科学对国家治理技术的认知均缺乏系统生态的视野。从管理主义到技治主义的各种技术决定论夸大了技术在国家治理中的作用,将国家治理视为一个单一的技术过程,脱离了技术的生态系统条件和现实发展水平。而立基于公共价值和民主行政的后官僚主义则走到了另一个极端,脱离了技术话语和技术基础。诚如怀特和亚当斯所言:“公共行政提供的至多是一些局部的叙事,而在这所有局部叙事之中,是技术理性的隐藏叙事。技术理性是公共行政中最持久的叙事方式,但同时也是一种混乱的叙事。”⑤公共管理技术空间认知的结构性偏差集中体现在以下方面。

-

西方国家治理的技术空间依靠单一立场的行政、政治或者社会逻辑不足以解释,只有按照行政、政治和社会的交互格局才足以完整理解外部场景。既有的三权分立的权力设计、选票民主的政治体制、新自由主义的政策路线、三基石⑥为特征的行政形态、管理主义的治理理念与不涉价值的中立原则等多重治理逻辑,共同塑造了西方现代国家治理的基本场景,从而决定了技术的基本空间及其边界。具体来说,三权分立的权力体制使得行政、政治和司法相对独立,各个系统按照宪法制度安排勾连。选票民主、公共舆论和公共参与是社会和公民影响国家的主要途径,塑造了现代国家治理的合法性基础和公共性形式。自由主义反对国家干预社会,主张限制政府的作用和功能,从而也限制国家外部的技术功能。行政国家的发展和科层的强大功能,使得现代西方国家行政体系独立性越来越显著。而宪法和制度进一步固化了国家治理的基本格局和约束了国家治理的行动框架。治理逻辑有重要性的优先次序,西方国家治理的管理主义和公共性必须服从自由主义的安排。这也就解释了为什么强调的效能原则和技术路径的管理主义局限于内部的治理结构和过程,而不是在政治和社会领域的外部空间国家积极的作为。同时也解释了为什么公共性强调公共服务而不是公共工程,强调价值而不是技术。正是由于自由主义的优先原则,导致管理主义和公共治理的技术路径直接退出外部作为。

西方公共管理理论之于国家治理外部格局是一种孤立的解释、认知和应用。具体而言,管理主义阻断了政治和社会的价值进场,科层组织隔离了行政与社会和民众的联系,制度主义固化了既有的治理格局,公共性美化了国家和社会关系,繁文缛节的制度设计和官僚主义的科层组织也阻断了改革议题和公共事务的展开。最为关键的是,政治与行政二分则制造了行政、社会和政治互相独立的治理体系,从理论的基本视野和实践的基本路径切除了行政、政治和社会良性互动的途径,阻断了有效合作共治的可能方案。公共管理一贯地回避政治性,隔离统治功能,企图以效能的治理机制和科学的管理方法实现行政的基本功能,以科层和制度的方式维护既定的治理格局和治理结构,这是公共管理不能正确深刻认识自我和实践自我乃至不能发展自我的根本原因。西蒙也承认:“我们发现理性完全是工具性的,它不能告诉我们去哪里;最多只是告诉我们如何去。”⑦

在这样的经验格局和理论思路下,公共管理的技术叙事在外部空间存在互动场景缺损、单向度支配逻辑和沉迷于内部叙事的基本缺陷。首先是基本的交互场景缺失。行政无关政治,技术不涉价值,只关注政府的单一主体的支配作用,专注于技术的效能叙事,泛化公共性机制,公共管理选择性忽视了技术叙事的外部生态和内在约束,缺乏国家社会互动整体框架设计,欠缺与国家治理外在格局的有效连接途径。公共管理理论与实践趋向既有格局的维护,日益僵化和保守。其次是强势的单向度支配逻辑。依靠科学管理的强势逻辑和科层组织的强势地位,技术中立于政治,行政独立于政治,国家支配社会,技术未能充分嵌入行政过程和专业场景,化简了国家和社会的复杂性⑧,忽略了技术受到了政治、价值、文化、制度和科层等一系列因素的制约乃至支配。再次是痴迷于内部效能过程和政策制度途径。技术叙事既缺乏外部价值的创造,也缺乏实体性的资源配置内容和组织动员途径,空洞讨论无价值逻辑和无外部产出的行政内部效率和政策逻辑。其内在的原因是行政的技术叙事处于管理工具和自由主义的双重逻辑支配下。一方面,公共管理不仅缺乏弹性的成本机制,也缺乏直接的财富创造功能,不适用外部的经济效率原则;另一方面,自由主义主张国家不干预社会和市场,只能转而诉诸内部的管理效率和科层秩序。

-

公共管理的技术体系呈现为单一的管理工具路径和神话的叙事逻辑。公共管理在不同阶段先后打造了技术、科层、制度和公共性的神话,鼓吹效能的普遍有效、制度的至高无上、规则的程序正义、科层的不可替代和公共价值的神圣地位。公共管理的内部治理结构是神话体系的粉饰,脱离了行政各个维度理性历史和现实的发展水平,也没有交互格局的整体考察。而公共管理对技术的理解和应用实际是一种规范现实治理的逻辑,对技术作用的内部空间停留于管理主义的工具化层次。在政治行政二分背景下,公共管理移植了管理工程的技术叙事,以技术效能实现既有格局的意志和利益,并通过科层的组织基础、公共性的泛化和规则的制度主义进一步强化和美化了技术的神话。或言之,在现阶段的公共管理话语体系,诸般规范是并行不悖的,都是建立在支持或者弥补而非取代三基石基础上的。公共管理技术、科层、制度和公共性诸般神话只为掩盖基本的治理事实:思想的苍白、行政的无能、政治的无为和统治的实质。管理工程给现代公共管理穿上了迷幻的外衣,公共管理自学科肇始已经丧失了揭穿皇帝新衣的冲动。

公共管理的技术叙事与规范研究的价值路径并无本质区别,技术的科学理性和价值的公共理性都是规范现实国家治理的机制。公共管理实证研究或者将技术性视为公共管理的单一逻辑,或者是将各个理性机制简单混合在一个虚拟的平行世界里叙事。⑨这种简单化的理性思维及其相应规范机制,是将单一理性力量作用绝对化的逻辑,既伤害了公共管理学科的发展,也导致实践的偏离。公共管理对理性维度及其机制的理解和应用应该摆脱单一的规范叙事思维,在复合时空和交互格局中整体化客观叙事。只有在复合化的叙事逻辑下才符合客观的事实和发展的时空,技术不要图腾化崇拜,政治统治不要绝对化排斥,组织不可固化,制度不可凝化,秩序不可僵化,形式和内容不可本末倒置。特别是治理方式不要动辄冠以地位神圣化的“范式”理论。公共管理当思考各种理性机制的交互作用结构和现实发展水平,而不是以规范机制各据道德理想高地进行单一或者混合叙事。

-

公共管理叙事的技术空间应该是完整的也是有边界的,不超过也不低于在行政实践的作用空间。技术的时间也应该是连贯的,既不是断裂的时间链,也不是跳跃式的时间逻辑。

公共管理在太多情形下把未来不确定的规范空间强加于现实的治理。例如科学管理的技术叙事,又例如公共性、制度性、民主行政和治理理论的理念逻辑,都是以单一的规范空间强加实践。研究者按照自己的理解或需要随意剪接时空。绝大多数的研究,不论实证还是规范研究,都没有考虑不同理性的治理路径在现实治理时空中是如何冲突、斗争、妥协和协调的结构过程,都是以简单化绝对化的平行逻辑去规范现实国家治理。或明言之,公共管理的科学性、公共性、制度性和民主行政的逻辑都是乌托邦的空想。现实的国家治理是在具体时空中实践,绝无可能按照单一治理逻辑运行,也不可能在平行的世界里并行不悖,这不过是研究者或者主权者用理想国的虚幻图景偷换了现实图景。空间总是在一定的时间上体现,相对的时间对应相对的空间,超越相对时间的绝对空间是不存在物。公共管理的诸般理性各自在绝对的空间叙事,也就是在绝对的时间叙事,脱离了相对的时间,超过了时空的限度和条件,从而是典型的时空错乱。空间的错乱意味着时间的错乱,反之亦然。公共管理的叙事时空需要拉回到历史和现实的情境。

-

公共管理一方面将技术理性置于神圣的光环中,科学管理放之四海皆准,另一方面我们感叹技术理性无法回应人们对公平、正义、公共性、民主等价值的诉求。公共管理对于科层的刻板专断和制度主义的繁文缛节无能为力,在公共性问题、政治改革、风险社会、制度创新和技术革命等等方面难有作为。并非技术无法回应价值的主张和解决科层制度问题,而是由于我们对技术理性的理解和实践发生了严重的偏差或者误判,没有客观建构行政技术的空间连接和复杂内涵。

公共管理自以为建立在管理工具基础上的技术基础和科学管理可以实现善政良治,更是武断地认为技术取代价值,或者技术支配价值,或者技术无关价值,或者技术能管理价值。一方面,价值和技术的博弈乃是国家治理结构的基本矛盾,行政、政治和社会的博弈是国家治理的基本格局,无视行政的基本矛盾和基本格局,科学管理和行政效能无从谈起;另一方面,技术停留于管理工具的解释和应用,着重于内部的管理效率和治理结构是无法充分发挥国家治理的职能空间,体现行政作为政治实践的有所作为和管理实践的专业场景,实现行政之于国家社会的责任。只有按照行政实践的真实世界重新建构技术与管理、价值和制度实践的完整结构,建立行政与社会和政治格局的合理连接,在实体化的资源配置、社会协作和国家整合的技术基础上,才能完整理解行政技术的科学内涵,正确归位技术空间,准确定位技术的功能。

管理主义脱离价值和政治场域则使技术陷入困顿,但后官僚主义仅依靠公共价值和公共参与的方案不足以从根本上解决技术问题。公共管理当回到治理的生产力基础即技术问题,重新界定行政的技术基础,重新塑造技术空间。

-

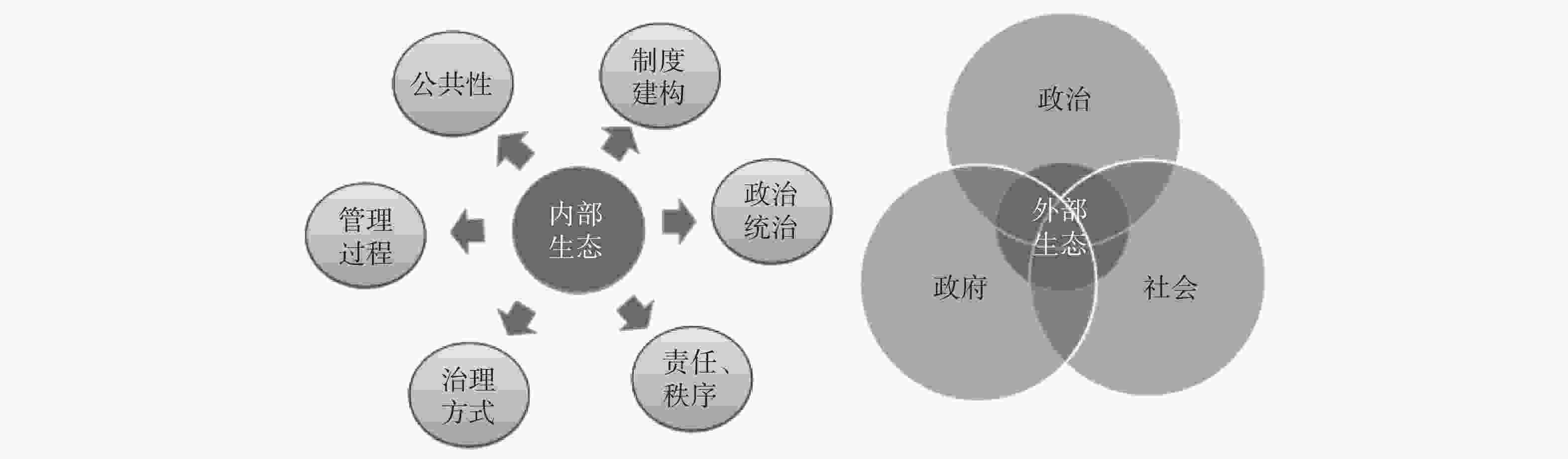

公共管理自伊始被定位为一个技术倾向的工具领域,以经济效率和定量研究为导向⑩,对技术的理解和运用拘囿在管理工程的基本框架之内。行政的技术空间当从赖以存在的生态系统寻找答案,而非依托传统的政治行政二分和管理主义思路。国家治理的结构是有机的整体,是一项系统的工程,也是一个历史的过程。从系统工程视角考量行政技术的复合空间,国家治理实践的任何事物、行为和过程都有技术性的维度,都是一个技术性的系统工程。“只有在系统内各要素协同的情况下、系统与环境协同的情况下,系统才能发展。”⑪不同于传统的系统工程管理理论,本文所说的国家治理的系统工程是从行政内外生态系统的视野综合考量的,以期获得符合行政真实世界和历史事实的具有新生命力的技术解释框架。行政内外生态系统主要包括两个方面的主要场景:行政复合理性的内部交互结构;行政、政治和社会的外部交互格局。⑫行政技术场景的基本生态见图1。

-

公共管理对行政作为系统工程的认知不足,更多地强调了行政作为管理工程的管理属性,而忽视外部的国家社会格局和内部的治理结构的系统工程属性。公共管理引入管理工程方法和理论后,只是基于管理工具进行孤立解释和单一应用,忽略了政府管理和企业管理的根本区别,对管理工程在行政场景中的特殊性和复杂性估计不足。也就是说,公共管理基于管理工具的理解没有和行政的专业因素充分连接,未能打开行政技术的专业空间。

作为系统工程的行政技术体系,分别体现在行政作为管理实践、政治实践和国家社会格局建构实践等场景中,并且三者在内外治理格局中交互影响。(1)管理实践的系统工程。即作为工具、方法和管理属性的行政管理技术性体系,具体包括了国家事务的管理实践和公共事务管理实践。相对正统意义上的管理工程体系,行政管理的技术体系不仅是一个管理工具意义上的系统工程,而且是一个集合了行政体系资源、人员、责任、权力和利益配置的系统工程,是一个国家社会体系内进行组织动员、资源整合和综合协调的系统工程。同时,技术的过程也是价值的过程,技术和价值交互作用和影响,技术的选择受到政治支配。(2)政治实践的系统工程。行政作为政治实践不止于一个价值的纯粹过程,在国家治理格局塑造、政治作为过程、价值实现途径和形式建构方式等方面也体现了技术性,是一个外部的政治统治格局和内在的政治性治理结构的建构过程。(3)国家社会格局的系统工程。行政是一个国家建构和社会建构的结构过程,既是一个通过内外协调整合国家社会格局的系统工程,也是一个协调主客体各个治理体系联合为共同体的系统工程。

总而言之,作为系统工程的技术场景需要将管理工程视野拓展,是行政作为管理实践、政治实践和国家社会格局的系统工程的互动和融合,以有效技术工具体系为技术基础。内部治理结构是促进技术与政治实践和制度实践的连接,技术关系行政主体政治作为的空间和行政实践制度化的发展水准。外部格局是政治、行政和社会格局的建构和协调,技术体现了国家性(政治统治属性)、社会性(公共性)和管理属性的三位一体,技术关系国家社会共同体的建构水平。罗伯特·登哈特认为:“批判路径提供了一种替代性的公共组织角色。它提醒我们,公共行政深刻影响着国家的发展和社会价值的分配,因而必然涵盖远比技术关怀更为宽广的内容。”⑬然而彻底的批判路径是重构行政的技术关怀,而不是放弃技术基础去追求价值关怀。对行政技术空间的理解,要扬弃管理主义的思路,放弃公共管理的三基石前提和单一性的研究逻辑,重建行政与政治和社会的互动格局,重塑技术与价值和制度的连接方式,重构国家治理的技术框架。

-

时间是技术发展的尺度。“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”⑭从历史演进的长期趋势看,行政的行为和事物的各理性维度都有一个量性积累的成长过程,实际水平都是不断发展的并且是不完美的。从理性的作用过程而言,理性的实现程度是有限的,都是斗争妥协的存在,受制于各方面的条件和各个理性维度的交互作用。理性的实现程度既不是完整、完美或者完善的一,也不是初始的或者不存在的零,从量性角度衡量都是介于零和一之间的存在,都是制约和妥协的结果。从文明的进程看,政治、社会和行政都是一个发展变迁的过程,由此也就决定共同体的治理技术也是一个历史的发展过程。一定的国家和社会格局决定了国家治理的技术水平和路径。绝对的放之四海而皆准的科学管理是不存在的,简单的单一规范机制的技术叙事是一厢情愿的幻想,人类的文明发展还没有达到这个程度。

空间是技术延伸的边界。在行政实践中,技术理性的作用有相应延伸的空间和作用的限度。“空间里到处弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产。”⑮移植的管理工程视野无法打开行政的社会关系的格局。我们应该看到,行政是复合理性事物,对技术空间的认知需要以复合理性的交互作用和共同体建构的外在功能作为出发点拓展基本视野。其一,技术理解空间的内部场景是技术充分连接价值而不是替代价值,技术充分连接形式而不是被形式替代。相对于管理主义,从传统的管理工具视野拓展到国家事务和公共事务管理的行政管理专业场景。相对于政治和行政二分与中立价值论,行政技术的认识和应用框架拓展到价值与实践的链接,技术空间包含了价值落地于实践的延伸空间。相对于全能的科层形式和制度主义的行政原则,技术的空间拓展到制度的内涵基础和实践过程,是形式的建构基础和实践机制。其二,行政技术的外在场景是共同体建构,应在政治、行政和社会的框架内理解,主要是结合技术实践如何营建行政的基本生态和如何回应国家社会的功能诉求,体现为国家整合、社会协作和国家社会协调的职能过程。其三,行政的内部复合理性是面向外部共同体格局的建构的,各个理性范畴代表了不同的治理路径,是共同体的不同的整合方式。就外部功能而言,国家治理的政治性是国家主权者和行政主体对共同体利益和价值格局的作为,国家的公共性是国家主权者和行政主体对共同体协作格局的调适,而国家治理的技术性是国家主权者和行政主体对共同体建构的工具运用和资源配置格局的管理途径。技术性要在复合理性的基本框架内理解和应用,而不是沉迷于自我的荣耀,技术的使命和关怀是指向治理结构和格局,也受制于此。对技术空间的认知以复合理性的实践为参照系,既不是想当然的技术决定论,也不是狭隘的管理工具的支配思路,更不能只看到技术的内部场景而忽略外部场景。

技术理性的发展性和延伸性体现的是时间和空间的统一,是为复合时空的理性思维。理性是相对一定时间和空间的范畴,对理性的问题认知和实践不超越时间和空间的限制,否则就绝对化或者扩大化了成为了规范机制和神话叙事。行政的时间是行政过程的尺度,是行政空间的发展。技术的时间规定着技术的成长过程,体现为技术是不断发展的,是历史的,是不完善的,总是在一定的时空中被消解、被弱化、不断流失和不断妥协的事物。技术的空间规定着技术的作用场域。从外部场景看共同体的技术叙事总是由一定的国家和社会格局决定,也指向一定的国家社会格局。而在内部的场景,技术不止是管理的工具,一切行政行为和事物皆有技术的内容,技术的作用空间还包括并且限于延伸空间,即技术是价值和形式连接实践的途径,价值和形式的实践是以技术作为过程和内容。但技术不可取代价值,否则技术超过了延伸的空间;也不可由形式决定内容,否则形式也超过了其作用的空间。

-

行政从来不是孤立的行动,行政在技术连接空间有三个方面显著区别于一般管理:其一,就外部生态而言,行政是一种政治行为和国家活动,直接在国家和社会的交互关系格局中演绎,行政体系直接连接了政治体系和社会体系,行政、政治和社会之间博弈构成了行政的外部基本生态,这区别于一般管理的单纯经济和市场空间。其二,作为管理的范畴,行政管理包含了国家事务管理和公共事务管理,行政的技术空间与国家治理的权力空间和社会民众的权利空间相互连接,行政管理是公共资源、行政责任和国家权力利益的配置,这区别于一般管理连接效能和效率的单纯管理工具的技术空间。其三,就行政的理性结构而言,行政技术是行政价值和行政形式的实践连接途径,或者说价值和形式不足以自行⑯,需要以行政技术作为中介才能连接实践的时空。就行政的内部场景而言,行政技术不只是单纯管理工具和管理技术,是国家权力、行政责任和公共资源的配置方式,是政治和统治的技术,是实现行政责任的途径,是制度和秩序构建的能力,是制度实践和治理方式的基础。就外部场景而言,行政的技术是构建国家共同体、社会共同体以及协调两者之间关系的行政作为。无论内外部场景,行政的技术空间都不是管理工具所能概括和容纳的,公共管理需要在尊重行政基本生态和客观事实基础上按照复合理性、整体形式和理想类型定义方式重建行政技术的认知和应用框架。

概括而言,行政的技术空间包括了国家事务管理和公共事务管理的技术、价值延伸到实践的空间、形式从建构到实践过程的空间与国家和社会共同体建构的外部指向。这四个板块都有技术的空间和过程,而非局限于管理工具的狭隘空间。

-

国家与社会关系是社会科学的重要研究范式。⑰行政、政治和社会组成了社会大系统,三者关系构成行政外部治理格局的基本结构,三者有效连接为社会共同体和国家共同体。“政府、工商界和市民社会之间的合作成为民族国家竞争力和国家繁荣的基本构成要素。”⑱作为基本连接方式,行政是国家治理格局的中间环节,政治在社会中演绎,政治和社会博弈的结果通过制度和非制度的方式交由行政执行,行政是政治的执行,行政代表国家来管理社会。政治和社会的配置格局及其状况决定了外在的治理格局,也构成了外部格局中国家性和社会性以与内部结构中统治性和公共性的基本矛盾。行政的技术场景应从外部基本格局中定位和认知,也是这样的场景中的实践。首先,行政是国家事务的管理,行政技术场景是执行政治统治和管理社会民众的技术层面。行政将国家政治统治内化于政府体系的执行过程并施政作用于民众和社会的场域。其次,行政也是公共事务的管理,行政技术体现为国家促进社会大协作的能力和组织,依靠国家的力量组织社会大协作和管理公共事务。行政是一种政治行为也是一种管理行为,是国家和社会的连接点,行政发挥着国家社会互动作用的连接作用,这也就是技术的双重作用场域和展示场景。行政的双重外部场景是复合化的,既是一个政治执行的过程也是一个管理或服务社会的过程,内容上是管理国家事务和管理公共事务,功能上服务国家或者服务社会,同时行政受政治和社会的双重作用,也作用于政治和社会的格局,是一个互动的作用场景。站在更高的国家社会一体化的共同体立场看,行政的技术过程可以作这样的理解,以有效的工具运用和资源配置能力整合国家和社会,促进国家社会的大协作,以保障共同体的生存和发展,这也是社会大生产和大分工的基本要求。

-

行政的技术究竟具有什么样的功能意义,这涉及对行政目的因动力因的认知和判断。以往管理工程的认知往往局限于管理的目的即效能,是基于单纯管理效率着眼于管理过程结构和管理工具箱及方法集。既往知识体系过于关注技术的效能,而“美国公共行政研究所关注的中心论题,实际上多数都是细枝末节的问题”。⑲由于行政没有直接的产出,很难直接计算衡量效果,成本和产出关系比较模糊,行政产出需要从行政的国家和社会功能反映,行政的效益往往体现于国家和社会的层面。

行政技术的国家功能体现为国家共同体格局的建构途径和协调政治体系的治理能力。国家意志见效于实践需要行政的技术途径,不仅如此,行政还有主动的政治作为空间。从政治功能看,国家是由政治和行政组成的体系,理想的国家格局是形成建立在一定认同和组织基础上的国家共同体,而行政是一种政治和制度执行的行动,行政技术的国家功能体现在国家共同体的构建中的政治作为。鲁恂·派伊(Lucian,W. Pye)认为,“处于转型期的社会”,国家治理的最大问题是如何将“政府的行政及管制机构与政治机构”联结起来。⑳政治体系和制度体系对价值的分配有支配的权力,行政体系有协调、执行和变通的空间,行政负有一定的协调政治集团的价值分配的作用。同时,行政体系是价值格局配置的执行主体,也负有协调国家和社会整合的作用。而国家社会博弈形成的国家意志、政治的价值、权力责任资源配置、制度的实施、秩序的建构等等方面,主要由行政负责具体的实施。随着行政国家的兴起,这种作用愈益突出。历史和现实的行政从来都不是消极被动执行的存在,未来更不是。行政对政治和制度的意志的执行都是一个技术复杂的协调过程,行政对国家与社会的关系具有的协作功能同样是复杂的系统工程。行政技术的国家功能体现为政治协作的整合能力,通过国家治理体系的协作协调实现建构国家共同体的功能;通过价值配置和协调,实现国家共同体利益;通过行政积极的政治作为,促进国家事务的协调治理格局的提升。

行政技术的社会功能在治理结构上体现为公共性的实现途径,在治理格局上体现为社会共同体格局的建构途径和社会协作的治理能力。国家相对社会而言是一种更复杂形式的社会大协作,行政直接面对社会民众和公共事务,不可推卸地负有促进社会协作的责任。行政从价值层面讲是协调社会大系统的利益与价值的冲突并把制度确认的利益和价值配置下去,促进共同体利益成长和公共利益实现;从形式层面讲是通过制度方式和组织机制,设定与履行职责为社会运行提供公共秩序和制度保障;从技术层面讲行政是通过管理和服务,提供公共产品,协调社会各种力量,整合社会资源配置。历史地看,行政之于社会的技术能力主要体现为社会整合的协作能力,行政在价值配置、秩序供给、资源配置和国家社会整合中发挥了协调和协作作用。现代行政是社会各个系统协作的中枢,协调政治系统和社会子系统之间不同的关系、利益和目标,增进合作化解冲突,通过协作整合社会子系统,建立、保障和优化社会运行的公共秩序,增进社会整体福祉,促进社会共同体发展。这些方面规定了行政体系的社会治理成效。

综上所述,行政基本的外部功能是协调,即对国家事务的协调,对社会事务的协调,这本身也是对人及其政治和社会关系的协调,对国家社会各种利益、责任、权力(权利)、资源、价值、事物、组织和意志以及行动的协调。行政是国家和社会的协调系统,它相当于国家政治功能和社会正常运转的外部成本,为其提供价值协调、资源整合、公共秩序供给、治理体系整合和社会福祉。有效的行政体系,是建立在代表先进生产力的技术基础和代表国家社会共同体的价值基础之上,担负整个国家社会大协作的组织协调,为国家进步和社会发展提供有效的秩序供给和公共产品,促进资源、价值、利益和责任有效配置,使国家事务和公共事务得到有效治理。不同类型的生产力体系、生产关系、政治体系、行政体系、文化体系提供不同的协作秩序、协调方式和治理机制,是整合国家运行和社会协作的一种有效性竞争。行政体系的有效性体现在协调功能的有效性,在民主与科学、公平与效率、稳定与发展、国家与社会、政府与民众之间平衡体现行政作为,探索和追求最有效或者更有效的行政价值、技术和制度,促进国家治理的进步,促进行政在协作、秩序和福祉方面做出更大的贡献。这也规定着技术在国家治理中的得失成败。我们还应该看到,正是由于由外部格局制约,行政的技术体系并不能按照单纯的技术逻辑在实践中得到充分的运用,包括资源条件、社会关系和价值文化以及利益格局,包括行政、社会和政治体系,都会对技术的专业应用产生重大的影响。技术的作用和功能只有置于国家治理整体格局才能得到准确的认知和应用。

-

“公共权力的运作实际上是公共权力与社会的互动过程。”㉑从外部宏观格局而言,国家治理的技术叙事框架,体现在国家社会共同体建构和实践过程中。“在民族国家政治机构居于统治地位的确定的地理范围内,精心地对一个完整的政治共同体进行改革的过程。”㉒行政的技术途径在宏观的层面上主要体现为三个方面:如何实现国家的政治诉求建构国家共同体,如何实现社会大协作建构社会共同体以及如何促进国家和社会的整合成为联合共同体。技术的宏观叙事是建构共同体。首先从基本能力看,我们在什么样的技术基础上需要什么样的治理能力又如何提升国家治理能力,既符合国家的政治偏好又达到社会治理的要求;其次从国家治理技术目标看,建设什么样的行政体系、政治体系和社会体系,建构什么样的国家社会格局,又如何建设之;再次在外部的治理格局中,对行政、政治和社会的交互关系如何考量又如何处理,行政的技术性在宏观层面体现为如何协调行政、政治和社会的关系;其四从技术功能看,行政是如何执行和协调国家治理体系实现国家的政治功能建构政治秩序,如何协调社会体系促进社会协作建构社会秩序,如何协调国家和社会的关系整合为国家和社会的联合共同体。

-

从中观而言,技术的中观机制是国家治理格局的建构途径。国家治理的技术结构体现为三个方面的途径:首先,连接途径。在行政、社会和政治的格局建构中,行政在技术上如何实现三者的连接,行政、政治和社会的连接方式体现并决定了技术的成效。具体包括,作为社会治理,行政如何处理行政与社会主要领域如企业、家庭、社会组织以及民众的关系,如何促进社会协作;作为国家治理,行政如何协调与政治如政党、政治集团以及各阶层的关系,如何实现国家的政治功能;作为社会大系统的枢纽,行政在政治与社会博弈中又如何发挥行政的作用机制,如何实现国家和社会的联合。其次,管理途径。作为管理科学,国家治理的技术途径是对一定治理事务的管理。从行政管理事务的类型看,技术空间包括对行政体系内部事务的管理、社会体系的事务的管理、本身作为政治子系统对政治体系的内部事务的参与;对行政与政治作用的关系调适、对政治和社会博弈关系的调适、对行政与社会关系的调适;整体上对社会大系统的调控。再次,作用路径,包括了专业路径、行政路径、政治路径和社会路径。作为行为科学,国家治理的技术逻辑呈现为不同行动主体参与治理的主张路径,呈现为一定的理性结构。行政、政治和社会的格局是由不同主体的利益和意志构成的格局,不同治理体系各有立场、出发点和诉求,形成了对国家治理技术不同的主张路径。技术路径本质是社会关系、管理路径和客观知识交互作用的过程和结果。行政技术是国家治理的工具途径,首先有内在客观的专业管理、客观规律和科学理性要求,构成了行政的专业原则和专业路径。但专业路径从来不是行政的单一逻辑,技术实践的行政路径是一种复合路径。行政体系有依照自身价值、利益和条件等的复合框架进行决策、执行和评估的实践路径,行政路径构成技术的内部路径。政治路径包括统治路径、政治领导、制度路径等方式,政治路径主要受政治体系的影响,行政体系也有相应的政治性作为和价值诉求。社会路径体现为社会公共性、公众参与、公众意见、公共利益等诉求传导给行政体系的诉求。社会路径既可以通过制度化方式由政治的正式渠道传导给行政体,也可以通过公共领域的意见网络传递到行政体系。行政技术路径并非仅仅取决于技术的专业知识本身,也取决于行政、政治和社会的路径,是综合因素作用的结果。

-

国家社会共同体的建构,国家和社会的连接是具体生动实践,需要相应的行动框架,需要管理机制,需要资源配置和组织动员,需要责任和制度设计和体系保障。国家治理对国家社会宏观格局的担当,是建立在国家社会的治理能力和治理实践的微观技术基础上。技术的微观叙事,即在现实国体类型家治理的实践中,采用什么样的技术方式实现相应的行政、政治和社会格局。从技术的类型而言,公共管理技术框架包括了统治技术、政治作为、公共性事务管理、一般行政管理、权力责任的架构、秩序确立和制度的建构等等方面。技术内容不仅是管理工具,而且有一系列实体性的内容。行政技术包括了以下基本的技术内容:(1)利益配置,依照一定的国家和社会共同体的格局要求如何有效配置行政的利益格局;(2)资源配置,如何配置行政的公共资源又如何动员国家社会的资源;(3)权力架构和责任配置,如何配置行政的权力和责任又如何确定于政治和社会的连接关系;(4)制度建构和实践,如何进行制度设计确立行政、政治和社会何种的关系格局;(5)秩序建构,建构什么样的国家社会秩序作为国家社会连接通道;(6)共同体动员,如何动员和组织国家社会的基本力量在国家社会格局中发挥具体作用以促成共同体的形成;(7)科学管理,行政在技术上具体采用何种机制、手段和方式如何管理国家事务和公共事务。

只有将行政事务置于具体情境中作为系统的工程加以整合才能体现行政的治理格局。公共管理的技术运用必须综合考虑国家和社会的需求和条件,而不是简单基于管理的考量。作为行为科学,行政技术在具体场景涵盖了行政行为的基本类型、具体内容、工具方法集、治理途径和治理方式;作为管理科学,行政技术在具体场景是对行政事务的科学管理,也是资源、利益和权责配置的实践机制。行政实践的管理机制和行为方式构成行政技术的微观基础。公共管理研究的微观技术叙事应按照科学管理的系统工程充分描述外部的资源配置、内外环境、治理关系以及内外部的互动作用等外部生动场景。

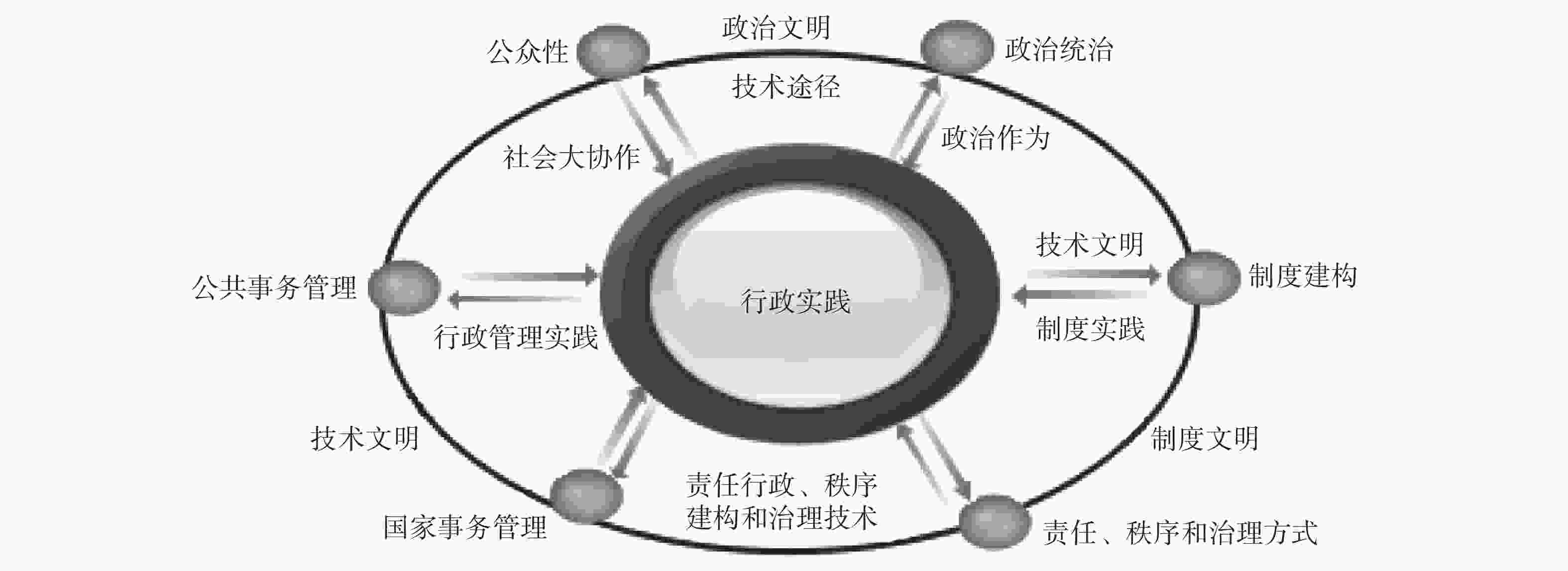

技术的外部治理空间见图2。

-

从理论逻辑而言,技术是区别于价值和形式的分析维度,行政的内部治理结构是技术、价值和形式各个理性维度构成的复合体系,在空间格局上是交互作用的,在时间格局上是发展演变的。就实践逻辑而言,技术不仅是管理的工具和过程,而且是价值和形式连接的实践途径。按照罗森布罗姆公共行政的管理、政治和法律的三途径区分㉓,治理结构可以分为管理、政治和制度三个层面。管理实践是以技术性为主导,政治实践是以价值为主导,制度实践是以形式理性为主导。技术在不同类型的行政实践中有不同的意义空间和作用方式。

但凡公共事务,只要不是主观建构的单纯价值性概念和类型学的分析维度,都有相应的技术配置过程和结构以及方法工具方面的内容。诸如行政的基本范畴如公共性、统治、政治和公共服务以及民主行政等范畴,尽管是以价值为主,但同样都有相应的技术途径,否则这些价值的理念就成为了无源之水,空中楼阁。只有将价值与技术相连,价值才有实现或者前行的基础,才能与现实的嵌合,而不是停留于想象的理念或者政治的方案,才不是单纯的价值规范。正是由于公共管理后期民主行政和公共性以及治理理论缺乏技术途径的叙事,造成了不能彰显于实践的局面。同样,形式的制度、责任、秩序和治理方式也是一个技术建构的过程,其本身也是对技术文明的积淀,其运转和发展也需要技术体系作为支撑。我们要看到,利益从分配到配置,价值从政治决策到行政实践,责任从设定到执行,制度从的建立到实践,正是行政的技术将价值、利益、责任和制度配置到实践的过程和途径。通过技术,也只有技术,勾连了行政理念和行政实践,勾连了政治、行政和社会,勾连了内外生态的空间。没有技术彰于实践,价值和制度文明不过是虚幻的表象。

-

国家事务管理和公共事务管理构成了行政的管理实践。两类行政事务的管理实践的基本面呈现为技术的过程和结构,但不意味着行政的管理实践是技术的纯粹空间。不论公共事务管理和国家事务管理,管理的技术面都受到了国家属性和社会属性的影响,皆为政治的过程。

公共事务管理不是想当然地单纯按照社会和民众的公共意志逻辑进行,其结构和过程往往体现了政治逻辑和权力意志,都是国家社会价值博弈的政治过程和利益妥协的政治结果,要受到制度框架的约束,更何况还有技术方式的选择和能力的水平问题。同样,而国家事务管理也不是一个单纯的技术或者政治逻辑,必须考虑社会共同体的利益和意见,同样有国家和社会的博弈,同样有政治统治和公共性的矛盾,也有技术策略和制度路径问题。行政管理作为以技术为基本面的管理实践受外部的国家社会格局和内部的技术、政治和制度治理结构的制约影响,不存在完全脱离制度、价值、社会和政治的纯粹技术事务。

就行政的单纯技术层面和行政作为管理实践而言,公共管理需要突破管理工具的理解和应用框架的拘囿,在行政资源或者要素配置的格局中重构行政的技术基础。行政管理是行政各种要素配置方式的集合体。行政在技术上是国家的政治统治能力也是社会协作的能力,首先是对国家和社会资源的整合能力。行政管理是一项特殊的管理实践的系统工程。不论是国家事务管理还是公共事务管理,构成行政的诸多要素,如主体、客体、资源、制度、责任、利益、目标和权力属性以及管理方式,都是显著而系统地区别于私人领域的一般管理属性。行政的技术性体现为行政诸般要素如何配置的方式,而行政要素的配置就构成了行政的管理实践。

构成行政管理的诸要素兼具公共性和国家性的多重属性,而远远不止于管理工具意义的技术属性。而行政管理实践更多地按照政治的原则而非经济原则运转。就主体逻辑而言,其行为依照政治的权力逻辑和行政的科层逻辑。行政的权力体系受国家社会的格局特别是政治格局决定,不是直接按照市场和效率原则架构,行政权力的配置也不是按照经济的原则配置,公权力和私权力的配置逻辑是绝然不同的。从利益角度讲,行政管理的复杂性和系统性体现为有各种利益诉求需要平衡和协调,不仅仅是基于管理的单一考虑,政治利益的结构会无处不在无时不在影响行政的决策和执行,不是经济效能的模式所能担当,是利益决定管理而非管理决定利益。又如责任的体系,行政的责任并不简单是一般管理上的责任,还有政治责任、制度责任、社会责任以及道义责任,实际的行政责任总是在各种责任集合中决策和执行。从行政的物质资源角度看,行政不仅要配置组织的内部资源,也要配置公共资源,资源的配置结构和过程不是按照效率优先原则,这是由政治决定的,是利益再分配的过程。从历史看,行政对国家社会的整体资源配置的效率、公平以及协作水平也负有一定责任,这也决定了国家治理体系和能力的基本水平。

简而言之,行政管理作为管理实践,既不是私人管理,也不是公共管理,更不是技术治理,本质是一种国家管理,是一般管理、公共事务管理和国家事务管理的结合体。在行政资源的运动过程中,行政的技术空间主要体现在行政资源如何配置环节而非如何分配环节。行政资源的分配首先是一个政治的过程,通过正式和非正式制度方式形成政治的指令和方案,而后交由行政体系执行,行政按照资源分配的政治方案负责资源的具体配置。

-

技术之于价值,技术是价值实现的途径。技术构成了价值从主观到客观的关键质料因。行政技术是行政价值的实践途径,是价值格局的实践建构方式,是价值和实践的连接方式。技术和价值以及形式的结合构成了事物的基础,价值是结合的意义,技术是结合的方式,形式则是结合的结构。价值由思想理念和规范机制变为行政实践事物,由虚拟的质料变为物化的内容,从主观建构到客观实践,需要技术作为基础,形式作为结构。一般而言,价值和制度不彰于实践,归因是技术途径的欠缺;而技术不彰于实践,归因是价值和制度的保守。

技术体现在价值实践空间,具体包括政治作为、统治技术和社会协作。只有在实践而非停留在价值理念和理论的层面,通过实践建立价值和技术的连接才能充分展示技术的空间,而价值通过技术连接实践才能落地。公共性、民主治理和政治统治等价值性范畴若是没有技术空间只能停留在理念的层次或者规范的机制。

政治实践的技术层面是政治化、政治作为和统治手段。加里·L. 万斯莱(Gary L. Wamsley)等认为公共行政学不能在政治与行政两分法的基础上亦步亦趋。㉔行政不是一般的管理,是一种有政治属性受政治影响的管理行为,也是通过管理途径实现政治作为的实践。同时,行政是实现统治的技术途径,行政的技术包含了统治的方式,技术的路径也脱离不了统治的轨道。政治统治的实现过程是一个价值实现的过程,也是一个技术的实践过程,更是一个政治化的技术过程。行政的政治性代表了国家治理的综合治理能力和水平。从积极意义上说,政治途径的公共管理是以共同体为目标,“将个人聚合成为一个广泛的社会、经济和政治团体”。㉕从消极意义而言,政治途径也可能支配或者压制了技术的发展或者使技术沦为政治的工具。行政作为连接政治和社会的中间环节,行政技术的政治空间体现在诸多方面。行政本是政治的执行,是平衡者,是利益博弈的协调者,是政治统治秩序的创造者,技术体现为行政对政治的一种责任能力,行政的技术水平也关乎政治统治的合法性,关乎治理体系的共同体建设。政治性作为也是行政的技术作为,综合反映了行政治理能力的高低。不仅如此,行政还需要有治理的智慧和足够的技术能力协调各种行政价值的博弈,协调国家社会的利益格局和资源配置,通过行政的政治作为和政治功能,从而塑造相应的政治格局、体制和秩序,实现国家的政治诉求。“国家治理不是被动应付新兴公共事务的‘救火队员’,而是‘体系化’的社会公共事务管理和政治建设。”㉖作为政治实践的行政在技术层面体现为宏观格局的政治国家的建构、中观层次的政治建设,微观层次的政治作为。技术和价值交互影响,技术到实践受价值的制约,此为行政技术的消极受动空间;价值到实践需要技术的途径,此为行政技术的积极作为空间。

公共事务实践的技术层面是社会协作。公共性是个复合的概念而非单纯的价值范畴,公共性的价值层面是指公共福祉、公共利益和公共价值等层面,公共性的形式是指公共性的组织、制度、秩序和责任等层面,公共性的技术是公共性的实现手段。公共性从价值到实践的实现也是一个技术建构的过程。公共性的技术决定了公共价值的实现程度和实现方式。行政公共性从宏观层面而言指向社会大协作,促进社会协作的能力和程度反映了行政公共性的技术能力,也是整合国家社会格局的组织能力。社会协作水平体现了行政建设美好社会的初心,也是衡量行政技术性的基本标准之一,关系社会和国家的融合,是衡量共同体对社会大系统的组织和协调能力,是核心的治理能力。从中观层面而言行政公共性的技术是公共事务的管理、公共秩序的建构和公共资源分配的制度实践。从微观层面而言是具体的公共事务、公共性的创造、公共福祉的增长、社会协作的能力、公共事务管理能力的发展。

公共管理对技术的理解框架不能再继续按照既往的技术不涉价值的思路与政治和行政二分的路径架构,技术从选择到执行到最后的结果无不是价值作用的结果,价值的形成和实践化也需要技术的基础。技术和价值相互匹配才能使得技术和价值实现,不匹配只会是技术和价值同时不彰于实践。技术和价值之间的矛盾构成了科学和民主的基本矛盾。对于国家治理结构和国家治理能力治理体系而言,价值和技术的妥协、匹配和融合是基本面。技术要被价值认可,而价值的追求也应建立在可信的技术基础上。不被价值认可的技术,没有技术基础的价值,对人类文明来说都是不必要的代价。

-

技术是行政的内容,而内容是形式建构和实践的基础。形式的制度文明,良好的公共秩序,负责任的政府,合理的治理方式,这些形式范畴或者事物是技术文明和政治(价值)文明的产物。公共管理切不可舍本逐末,忘却了制度文明是技术文明的结果、形式是内容的结果这一基本规律。停留于制度本身,幻想依靠制度来解决制度问题,这不符合历史发展规律,也不符合内容决定形式的基本原理。技术文明是制度文明的内容基础,同时制度实践需要技术过程和空间。再好的制度需要以相应的技术文明的积累和技术能力作为基础。过往公共管理在科层和制度主义的基础上形成了制度路径依赖,已经无法应对技术革命、公共事业发展、行政改革议题和公共领域的新挑战。技术效用真切地体现在科学管理、专业知识、资源调配和人员动员等核心能力基础上,国家治理体系仅仅依靠价值的理念、权力的意志、刻板的组织或者静态的制度不足以面对变化中行政的复杂复合情况。洗净制度的奢华,褪去价值的新衣,我们更应该看到技术基础和技术能力才是国家治理的根本和决定力量。制度只有适应技术文明的要求和发展才能获得恰当的空间,而不是反过来吞噬价值的合理诉求,阻碍技术文明的脚步,阻碍共同体的进步和共同体协作的发展。责任秩序和治理方式也是同样的道理,作为形式的理性,是对以往技术文明和政治文明的积淀,是对既定治理格局和国家价值的确认、总结、共识和维护。

工业化现代化形成了法治化的基本治理格局和制度化国家治理体系。然而,制度下一步的发展不应该仅仅停留在制度化层面,而是制度的创造力的问题。制度的创造力包括以下方面,行政制度和规则如何跟上文明的步伐,如何解决社会发展的新问题,如何创造社会共同体的更大利益和更公平分配,如何克服民主和科学之间的张力,行政的决策执行如何克服程序规则和效率效能之间的矛盾,如何防止制度化的逻辑在科层、资本、政治、官僚主义、保守主义、形式主义等诸多因素支配下的异化膨胀成为文明的障碍。

在形式建构和实践中,技术是文明基础和实践途径。具体来说包括了以下方面:(1)技术是制度构建和实践的支撑。制度受技术水平支配,反映技术发展的要求,合理的制度体现合理的技术设计和合理运用方式,不合理的制度才约束禁锢行政技术的发展。制度文明积累技术的规范流程,是社会关系成熟形成的共识规则。随着技术成熟度提高,价值共识增大,技术流程固定下来就形成了制度。技术是制度主体内容和实践手段。制度文明进步首先是技术文明的进步,没有抽象的超越技术的制度,制度建构是个技术的内在过程,制度的建设也不能跨越既有技术文明的制约,制度的实践需要技术的条件、过程和基础,制度的创新也需要依托在技术创新的基础上,而不是仅依靠制度本身的力量或者价值的理念驱动。(2)行政是责任的有效配置的技术过程和体系。责任是行政的本位。行政是责任资源配置的过程,责任资源是行政的纯粹形式。责任配置体现了技术的途径,行政是责任落实的技术过程和实践途径。行政是一种责任行政,行政组织体系是责任政府体系,行政的能力体现为责任能力。行政体系技术的有效性主要体现在责任性资源的配置的方式和效果上,有效的行政体系对整个社会的公序良德和发展进步负有责任,行政的责任是维护好国家和社会的有序有效运转。行政的技术和方法为责任提供支撑,责任实现有赖于技术的支持。责任的设定是政治形成的形式化体系,责任的配置和实现是技术过程。(3)秩序建构是行政的技术目标。秩序本质上是固化了的社会关系、广泛共识的制度形态、共同的价值取向、资源配置的格局和成熟的技术流程。秩序是行政技术的治理结果,同时也是技术的建构过程。实现行政的有序目标需要技术手段的支持,秩序是技术的建构结果,秩序需要技术的维护。行政秩序的技术过程首先表现为秩序的建构能力,其次是秩序的维护能力,再次是秩序的创新能力,即行政因势调整秩序。

-

行政技术的内部治理空间包括了四个方面内容:其一,作为管理实践,技术是行政工具运用和资源配置的方式。行政技术是将行政资源分配的政治方案在国家治理实践中的执行方式。其二,作为政治实践,行政技术是行政价值的实现方式。行政的技术性体现为相应的行政能力,而价值则构成了行政理念,技术是将理念转变为实践的能力;其三,作为制度实践,行政技术是制度建构的文明基础和制度实践的途径。行政技术是制度的来源,技术也是制度得以实施的实践方式。其四,行政的技术是内部治理结构的协调。技术体现在行政的交汇格局中如何协调和平衡理性维度之间的相互作用和冲突,如行政价值和技术的博弈,对目标因动力因的设定,对治理方式的选择。后三者场景是技术的内部延伸空间,即作为行政的理性复合结构如何在实践落地的途径,技术充当了其他理性范畴连接实践的中间环节。技术的延伸空间就是非技术理性的其他范畴如何实现连接实践的途径,只有在行政实践中才能全方位准确把握技术的完整空间。概括而言,技术是行政的空间结构中非价值内容,是行政价值和形式与实践的基本连接方式。行政技术的内部场景见图3。

-

康德认为:“理性是寻求知识的最高的统一的综合能力,理性不满足于知性所能达到的范畴、规则统一,沿着综合的方向继续上升,企图用最高理念和原则把知识的各部门综合为完整的体系,这是理性的自然倾向,也是合理的、正当的。”㉗公共管理对技术空间的理解框架应该按照理论应有的想象力和实践的真实世界两个综合的进路开拓。技术和价值是治理结构的基本矛盾,行政技术受价值和制度的制约,也是价值和制度与实践的连接方式。行政、政治和社会是基本治理格局,行政技术是实现政治统治和社会协作的基本途径。行政技术能力不仅是管理工具运用的效能,而且是内部治理结构和外部治理格局的建构及整合的权能。行政技术的空间不仅是内部的管理工程,而且是国家社会的资源配置和组织动员的系统工程。良好而有效行政是通过技术的基本途径实现技术、价值和形式互相匹配,实现行政、政治和社会互动协作,构建国家社会共同体,这是技术有效作为的空间。按照行政技术在内外生态的延伸空间有助于全面客观地打开技术理论认知的研究思路,有效地拓展技术实践应用的空间视野,更好地认识和改造行政的世界。

技术空间重塑需要以社会工程替代管理工程。根据支配地位的理性逻辑,国家治理格局的变迁按照传统、现代和网络化三个阶段划分为政治工程、管理工程和社会工程三种格局。㉘在传统的国家治理中,技术是政治统治的婢女。在管理工程的治理格局中,技术的统治表面是隔离了实质是掩盖了政治的统治。在网络社会助推下,行政技术性的逻辑将是以社会工程系统思维代替工业化单一性思维的管理工程。㉙所谓社会工程乃是指在网络化信息技术支持下国家治理要融合人文思想、管理科学、社会科学和自然科学,并将价值、技术和形式整合在一个齐整匹配的治理框架,体现综合化、专业化、复杂性和系统化的国家治理思维。㉚社会工程的意义在于实现行政的技术、价值和形式的交融与国家和社会的互嵌。具体来说,社会工程理解下的技术空间框架包括以下方面。

-

公共管理学科当彻底抛弃三基石的理论前提,彻底放逐政治和行政二分与技术和价值隔离的学科基础,从行政、社会和政治互动的外部治理格局,从复合理性交互作用的内部治理结构,从历史、现实和未来的技术演绎路径出发,以全面客观发展的系统视野看待行政技术的实践框架。公共管理学科当扬弃移植管理工程的做法,重构技术的空间,在行政实践内外场景的真实世界充分建构技术与价值和制度、行政与政治和社会的有效连接,促进国家共同体和社会共同体的建设。

技术的理解空间还需要合理解释技术作用的效力,公共管理需要克服技术决定论或者权力决定论的单一解释,需要一种总体性的互动的复合逻辑。合理的逻辑是内外场景特别是技术和价值的共同作用,但技术水平的作用更根本,技术也关系政治的实践建构和治理水平。国家治理技术空间是在技术、统治、政治、公共性和形式交互作用的内部治理结构中,在行政、社会和政治格局的多方力量对比和利益博弈中总体讨论才有意义。公共管理需要从单一叙事逻辑发展到复合的总体化叙事。单一维度的解释并不切合现实的国家治理格局和结构,各个理性维度都应该置于交互结构的总体性视野中,技术叙事需要在行政的复合时空和内外生态中历史地全面地并合理地把握。公共管理理论与实践应该客观看待行政的制度路径依赖和权力意志逻辑,只有建立在技术文明的科学基础上匹配技术完整空间,且与技术发展与时俱进,制度和权力才是文明维护者和促进者,否则就是文明的阻碍者或者破坏者。

-

改变技术的神话叙述逻辑,以量性的思维实证地看待行政技术理性以及其他理性维度的发展。行政理性各个维度不是都是圆满的一,那是理想主义的浪漫思维,是规范的理路。国家治理的各个理性维度都是介于零和一之间的变量,发展是相对成熟又不充分的,既互相制约又互相促进。公共管理的叙事只有在量性思维的发展框架中展开,才符合事实的格局和历史的逻辑,而不是追逐于虚无缥缈的一,在系列神话的虚幻世界描述自己的理想图景和规范逻辑。公共管理也不要假设无政治的理想国,忽视行政、政治和社会的复杂交互格局。总之,行政是复杂复合的,研究也是复杂复合的,是所谓理论世界和真实世界的同一,只有在现实复杂复合发展的情境场景中才能准确把握行政实践的未来,才能有效地提升国家治理的整体格局,促进国家社会的不断进步。公共管理对行政的叙事场景在各维度上当符合事实的量性程度,交互复合化的视野才能做到客观系统真实。公共管理构造的技术、公共性、制度和科层等诸般神话,只是基于幻想的画饼,非常圆满,再美再圆也只是零。技术性的发展也是同样的道理,看不到行政和政治、技术和价值的连接空间,看不到技术是发展的并受制于既有治理格局的制约和治理结构的影响,皆非实证的视野。

-

深刻理解行政技术框架,需要实体性理解技术的生产本质而非虚拟化管理主义叙事,需要资源配置全景视角而非管理工具单一场景。行政技术的实体场景是公共资源配置和行政生产。政府是资源分配的权威部门也是资源配置的组织部门,就行政而言更偏向后者。只有从资源配置的角度出发,行政技术的理解和应用框架才是实体性。技术的本质是行政的生产,是行政物品的生产和实践,也是利益的再生产。行政生产了什么又配置什么?从国家治理的治理结构看,行政的生产主要提供的终端产品是包括了政治性作为、统治、公共性、国家事务和公共事务的管理、公共服务、制度供给以及政治、统治、制度、管理等各类秩序。有行政生产就有行政生产力,技术就代表行政生产力,是政治作为、社会协作、公共服务和国家管理的产出能力,也是制度、责任和秩序的生产和供给,并体现为共同体的利益实现程度。形式上说,行政就是生产责任,是为负责任的政府和责任行政。从治理格局外部场景看,行政生产包括了国家和社会共同体的建构和维护以及国家和社会的协调,主要是国家政治的执行和社会协作的组织,终端产品体现为国家和社会共同体的利益及其契合程度。

行政生产作为政治实践、管理实践和制度实践,作为国家社会格局建构实践,行政技术是责任、权威、利益、公共资源、行政要素等广义的行政资源配置的方式、方法和手段。从纯粹形式看,行政是公权力领域责任资源的配置,技术是责任资源配置的方式、能力和水平;从政治实践看,行政是国家权威资源和公共资源的配置过程,政治本质是行政利益的生产和分配,行政体系外部的政治体系是权威资源的分配,行政内部的政治性是行政利益配置的格局,技术是权力和权威的配置方式;从价值的格局看,行政是价值和利益的资源配置,技术是行政价值调适、利益协调和矛盾控制的方式;从管理实践看,行政是行政要素的配置,技术是行政要素配置的手段和方法;从人类发展而言,行政的生产是社会大生产的一环,行政就是通过国家的方式促进社会大协作,建设强大国家和美好社会,这也就是行政技术的出发点之一。从研究的技术路径而言,就是要进入行政的生产场景,在外部的国家社会治理格局和内部的复合理性治理结构中开展研究,切入行政生产,重塑技术空间,构建行政理论。

-

构建国家社会格局和复合理性治理结构的目标是实现国家和社会共同体。共同体实现程度是系统场景的结果,体现为国家和社会协作程度。作为结果,国家治理意义上的共同体是技术上已经实现、价值上普遍认同并且形式上已经获得保障的治理格局和治理结构的综合表述。而共同体利益反映了社会、政治和行政格局经过社会表达参与、政治博弈和行政行动所达成共同意志或者取得的共同利益,也是统治性、政治性和公共性等各种价值博弈经过技术和制度途径并反映在治理成效上最终得到结果。社会共同体利益是在国家治理格局和治理结构中价值上形成共识,制度上确认,同时也是在技术上已经实现公共利益,即技术上已经实现了的公共性。国家共同体利益是在国家治理格局和治理结构中社会上认可,政治上形成共识,制度上合法,行政已执行,同时也是在技术上已经实现政治价值,即技术上已经实现了的政治性。具有广泛的共识基础、利益基础和合法基础是共同体的基本特征。共同体及其利益体现了在行政实践中技术、制度和价值内部治理结构与行政、社会和政治社会外部格局的交互作用结果,反映了一个国家社会的基本文明程度和发展格局。

国家治理的技术框架:从管理工程到社会工程的空间重塑

- 网络出版日期: 2021-10-20

摘要: 空间既是技术的作用场域,也是技术的功能边界。国家治理实践的技术逻辑是在行政与政治和社会,技术与价值和形式交互格局的复合生态中体现的。公共管理对技术空间的认知存在结构性偏差,技术叙事既不能拘囿于管理工具的视野,也不能超越了时空的发展限度和客观条件。国家治理的外部技术场景不止于管理效能,也体现为将国家和社会整合为共同体的工具运用和资源配置能力。国家治理的内部技术场景不止于管理工程,作为管理实践也体现为行政资源的配置方式,作为政治实践是价值实现的途径,作为制度实践是形式的建构基础和实践途径。公共管理需要客观全面认知技术空间,实证看待技术的发展,从行政生产理解技术的本质,以社会工程替代管理工程重塑国家治理的技术场景。

English Abstract

The Technical Framework of National Governance: Spatial Remodeling from Management Engineering to Social Engineering

- Available Online: 2021-10-20

-

Keywords:

- national governance structure /

- technical rationality /

- technology extension space /

- administration, politics and society

Abstract: Space is not only the field of technology, but also the functional boundary of technology. The technical logic of national governance practice is reflected in the complex ecology of the interaction pattern of administration and politics and society, technology and value and form. There is a structural deviation in public management’s cognition of technological space. Technological narrative cannot be confined to the perspective of management tools, nor can it go beyond the development limit and objective conditions of time and space. The external technological scene of national governance is not only the management efficiency, but also the ability to integrate the state and society into the community to use tools and allocate resources. The internal technical scene of national governance is not only the management project, but also the allocation of administrative resources as a management practice. As a political practice technology is the way to realize value. As an institutional practice, technology is the foundation and practical way of form construction. Public management needs to objectively and comprehensively understand the technical space, treat the development of technology empirically, understand the essence of technology from administrative production, and reconstruct the technical scene of national governance with social engineering instead of management engineering.